『心遣いの菊』

これは埼玉の狭山稲荷山公園で毎年開催される、『さやま大茶会』の2015年のお茶席です。池袋から急行電車で約40分、広い空と、都心よりも新鮮な空気が楽しめます。「難しい作法や服装にとらわれることなく、屋外で気軽にお茶を楽しむことができる国内でも最大規模の野点」ということで、今年(2025年11月9日)も11席の流派が参加するそうです。さすが日本三大銘茶、狭山茶の産地と言ったところでしょうか。 |

|

|

2015.11.01 さやま大茶会 2015.11.01 さやま大茶会 |

先生たちの派閥争いや自己顕示欲の戦場として、心鎮まらぬ殺伐とした『大茶会』もありますが、さやま大茶会はのどかで伸び伸びした雰囲気が好きです。かなり自由に任せられているようで、お茶席ごとに亭主の個性や心遣いが反映された、趣向を凝らした飾りつけやお菓子が楽しめます。 たった1日のためだけの設えですが、左のお席は地面に菊を挿し、落ち葉で根元を隠し、まるで小さな菊のお庭でした。右は和尚さんが主宰のお席で、藁と竹籠に秋の実りが良い雰囲気です。奥の日傘の中棒には菊を生けています。菊は盛り盛りでも一輪挿しでも様になりますね♪

|

|

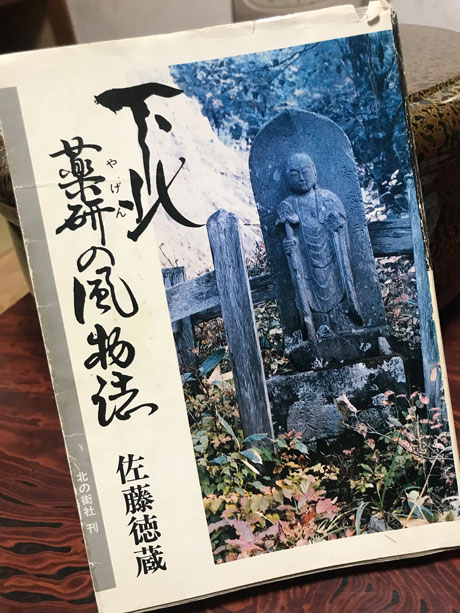

2024.10.28 薬研荘の夜の御馳走 2024.10.28 薬研荘の夜の御馳走 |

これは下北半島の定宿『薬研荘』の夜の御馳走です。秋は様々な天然キノコが堪能できます。手前の左から2つ目のキノコ料理は、実は菊も使っています。

|

|

薬研は紅葉の名所です。景色を眺めるだけでも心癒されますが、山に入ると実にキノコも種類豊富です。

|

|

昔は椎茸も原木の方が普通でしたが、今では市販で買えるキノコは菌床栽培だらけですね。天然のキノコは崖や倒木をよじ登ったり、落ち葉や小枝をかき分け採ってきます。美味しく食べるためには、想像以上に下処理も時間と手間がかかります。まともに計算すると、人件費的にも天然キノコが超高級食材となるのは納得です。

|

|

|

この落葉(ラクヨウ、別名ハナイグチ)はスポンジ状の笠が特徴です。ヌメリや旨みと共に独特の歯応えがあり、2022年にお邪魔した際は大根おろしと和えるのがお勧めと、甘酢で整えて女将さんが持たせてくれました。市ヶ谷に戻ってからも天然キノコを堪能しました。ちなみにこれは私が採った自宅用です。女将さんはプロ中のプロなので天然キノコならば何でも良いというわけではなく、最高の状態しか採りませんしお出ししません!

|

|

|

そんな女将さんが2024年に出して下さったのが、この落葉の甘酢和えです。大根おろしに加えて食用菊も和えてありました。花びらが美しく見た目でもテンションが上がりますし、菊の風味が深みと上品さも高めてくれる最高の一品でした。スーパーでもお刺身に添える食用菊がプラスチックに置き換わり、それすらも省略されていく昨今、食用菊の活かし方の抜群のセンスにも感激です♪

|

|

落葉がたくさん採れたとのことで、別の日にも出して頂きました。お客様の人数分、大根を1本半すりおろして手が痛いと仰っていました。 Genが子供の頃おばあちゃんのお手伝いをする際、「性格が悪い人がすると大根おろしは辛くなる。」と言われたそうです。早く終わらせようと力任せにゴリゴリおろすのと、真心を込めて丁寧におろすのとでは口触りも味も違いますよね。大変だと分かっていても女将さんは機械を使わず、真心を込めておろします。数は作れません。

|

|

同じ女将さんの味付けなのに、2年前に自宅で食べたものと随分違うと興味深く感じました。センスの良い菊の花びらはもちろん、大根おろしも贅沢に硬く絞って和えたのでしょう。家庭料理だともったいなくて全部を使おうとしがちですが、それでは水っぽくなりますし、大根の風味も変に強くなります。落葉ならではの風味を濃厚に堪能するための、女将さんの知性あふれる一品だったということでしょう。大地の恵みへの尊敬の心あってこそです。

|

|

薬研荘は僻地にありますが、女将さんのお料理は家庭料理や田舎料理の類ではなく茶会席仕込みです。だから贅沢な作り方ですし、見た目に至るまで気遣いと気品に満ちています。いつも津軽塗りの御膳に相応しい、品格を備えた御馳走が並びます。盛り盛りなのはサービス精神旺盛だからです♪

|

|

|

今でこそ北海道に紛れてマイナーな本州最北端の陸奥の地ですが、海運がメインだった時代は商業的にも栄え、文化的にも発達していました。小元太Jr.がなついている中居さんのご主人に御神楽を舞う方がいらっしゃるのですが、粗野な田舎踊りとは一線を画す、上品で威厳に満ちた舞です。文化レベルが高い土地なのです。それは歴史的に見ても納得の背景があります。 ちなみにこれは1981(昭和56)年の書籍で、著者の佐藤徳蔵氏は1930(昭和5)年生まれの地元の方です。正徳年間(1711-1716年)からの文書等を多数所有する蔵書家とのことで、土地の歴史も詳しいです。私の父方の実家が長崎の山中にあり、敷地内にある代々の苔むしたお墓も奥の方は江戸の年号です。風化して読めないものもあり、古すぎてもはや誰だかさっぱりという感じですが、江戸の年号を見るとテンションが上がります(笑)

|

|

|

|

薬研荘の調度品も家紋付きの上等で大きな長持や、ピアノがあります。女将さんは声楽も習っていたそうで、文化的にも恵まれた土地で良家の子女として厳しく育てられ、茶懐石など幅広く教養をしっかり身につけられたのでしょう。一切仰らないので、あくまで私の想像です。隠してはいらっしゃらないので聞けば教えてくださると思いますが、見れば明らかです。分かる人にだけ分かれば良いのだろうと思います。

|

|

|

小元太Jr.は私が食べないお魚の残骸を堪能していました。カワハギの骨です。右に落ちているのは、いつも食べている鳥ガラ(頸椎)です。鳥さんよりお魚が好きだそうです。酔っ払いなのに後で畳をお掃除しなくては(笑)

|

|

薬研渓流の川魚だけでなく津軽海峡、陸奥湾、太平洋の3種の海に囲まれた下北半島ならではの海の幸を提供してくださります。名物の鮑のほか有名な大間のマグロ、海峡サーモン、深海のアンコウもあります。朝獲れのイカのお刺身、カニのお味噌汁、ホタテのバター焼きなどお魚以外も種類豊富です。通常、ご飯と汁物以外は御膳に収まるのですが、この日は果物が入りきらないほど贅沢に盛ってくださっています!♪

|

|

ニジマスや岩魚などの川魚は人間でも頭まで骨ごと食べられるほど柔らかく、 自分で食べるか小元太Jr.に献上するか迷います(笑)

|

|

残骸なのにあまりにも美味しそうに食べるので、お魚は多少食べる所を残して献上するようにしました。小元太Jr.はどのお魚も大好きです。

|

|

よく味わって召し上がっています。この後お魚の骨は消えます。いつもの鳥さんの首はもはや興味なしです(笑) 薬研荘はお料理や温泉の質も別格ですが、女将さんや調度品などから昔の日本の上流階級の在り方などを学べる点でも本当に貴重ですし、HERITAGEのお客様にお勧めです。今では失われつつある文化や心ですが、特定の田舎の方がまだ残っていると感じます。バックグラウンドも教養もない新興成金は、大衆向けの目立つ都会や観光地に目が行きます。田舎を一緒くたに捉えて下に見る人には想像すらできないでしょうし、知り得ることもない世界です。自ら分かりやすく自慢してくれませんから・・。 バックグラウンドはあれば有利には違いありませんが、なくても確固たる感性と知性があれば凌駕も可能です。成金は安易にカネの力で勝とうとしたり、自身を高めるのではなく他者を貶めることでプライドを保とうとします。故に見ていていたたまれないですし、自身の才能や知識レベルを直視せず怠惰に身を置く人間が憧れの対象となるわけもありません。バックグラウンドはただ少し、生まれながらに下駄を履かせてもらっているに過ぎません。だからそんなものを自慢するのは恥でみっともないことで、むしろ目立たぬようにし、その光栄に見合うべく陰で人知れず努力するのです。他者に褒めてもらうためではなく完全なる自己追求であり、自己鍛錬と自己満足の繰り返しがここに在ります。その追求は人生の終わりまで続きます。実るほど頭を垂れる稲穂かな。威張る年寄りは怠惰を重ねて年だけとった子供なので、大したことありません。謙虚な目上の人は学び多き尊敬の対象です(笑)

|

|

大満足の食う寝る小元太Jr.4歳。 畳を清潔にし終え、私も寝支度を整えようと目をやったら、こんなことになっていました。

私の枕・・。 小元太Jr.も薬研荘を満喫しているようで良かったです。 |

|

|