No.00214 魔除けの瞳 |

|

|

|

||

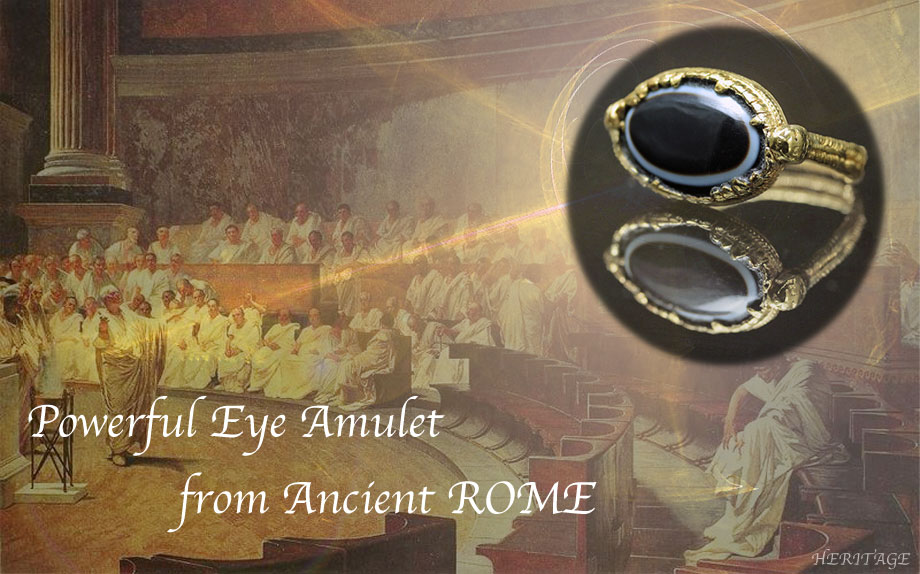

| 『魔除けの瞳』 古代ローマの魔除けのアゲートリング 古代ローマ 2〜3世紀 縞瑪瑙、ゴールド(22〜24ct) リングサイズ 10号程度(変更不可) 重量 4.7g ベゼル:2cm×1cm SOLD 古代ローマの貴重なオールオリジナルのリングです。魔除けとして作られた作品ですが、デザインや作りも傑出しており、さらに現代のファッションにも合わせやすいという、他に似たものが存在しないオススメの作品です。 |

||||

縞瑪瑙の縞模様を生かしたデザイン

瑪瑙の断面 "Scotland007" ©峠武宏(29 April 2014, 14:52:52)/Adapted/CC BY-SA 3.0 瑪瑙の断面 "Scotland007" ©峠武宏(29 April 2014, 14:52:52)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

一言で縞瑪瑙と言っても、その模様は色は無限と言ってよいほどバリエーションに富みます。大地に育まれた石は、それぞれ色の層の厚さも位置によって違います。 |

アールデコ カフリンクス アールデコ カフリンクスフランス 1920年代 SOLD |

どこをカットするかで、同じ形に仕上げてもそれぞれ違う雰囲気があり、個性があるのが楽しい石です♪ |

|

この古代ローマのリングに使われた縞瑪瑙で表しているのは、『目』そのものです。 なぜ『目』なのかと不思議に思われる方もいらっしゃると思います。 これには魔除けの意味があります。 このあたりについて、少し探ってみることにしましょう。 |

魔除けのお守り

『お守り』と言うと、災いから身を守る魔除けと、良き事を呼び込むラッキーチャーム的なものがありますが、今回見ていくのは前者の『魔除け』になります。 |

現代でよく見る魔除けの目

典型的なトルコ雑貨や土産物屋の風景 "Nazars Greek evil eye charms" ©Guruharsha(20 March 2010)/Adapted/CC BY-SA 3.0 典型的なトルコ雑貨や土産物屋の風景 "Nazars Greek evil eye charms" ©Guruharsha(20 March 2010)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

私はトルコ雑貨もエキゾチックなだけでなく、和に通ずる柄などもあったりして感覚的に結構好きなのですが、そういうジャンルとは別に、トルコ雑貨屋さんや土産物屋さんに行ったことがある方ならば、このような印象的な光景をご覧になったことがあると思います。 この青い色で表されているのは『目』ですね。魔除けのための伝統的なモチーフですが、ファッション感覚で楽しめるので現代でも人気があります。こんなにたくさんあるとちょっと迫力あり過ぎですが・・(笑) |

古代エジプトの魔除けの目

『RAMS HEAD』 『RAMS HEAD』イタリア考古学風ラムズヘッド プチ・ペンダント イギリス 1870年頃 SOLD |

古代エトルリアの考古学風ジュエリーで『RAMS HEAD』のモチーフについて検証した際もそうでしたが、古代のモチーフを考える際には古代エジプトの知識は重要です。 |

ホルスの目のネックレス(古代エジプト)カイロ博物館 ホルスの目のネックレス(古代エジプト)カイロ博物館 |

古代エジプトの目と言えば、『ホルスの目』は有名ですね。 どこかで一度は見たことがあるモチーフだと思います。 |

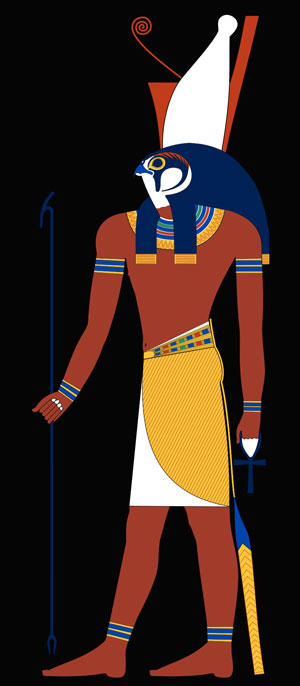

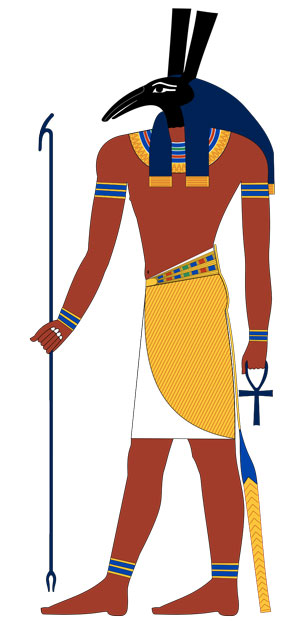

天空神ホルス "Horus standing" ©Jeff Dahi(26 December 2007, 19:46)/Adapted/CC BY-SA 4.0 天空神ホルス "Horus standing" ©Jeff Dahi(26 December 2007, 19:46)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

ホルスは天空と太陽の隼の神で、古代エジプトの神々の中でも最も古く最も偉大な神です。 最も多様化した神の1柱でもあります。 |

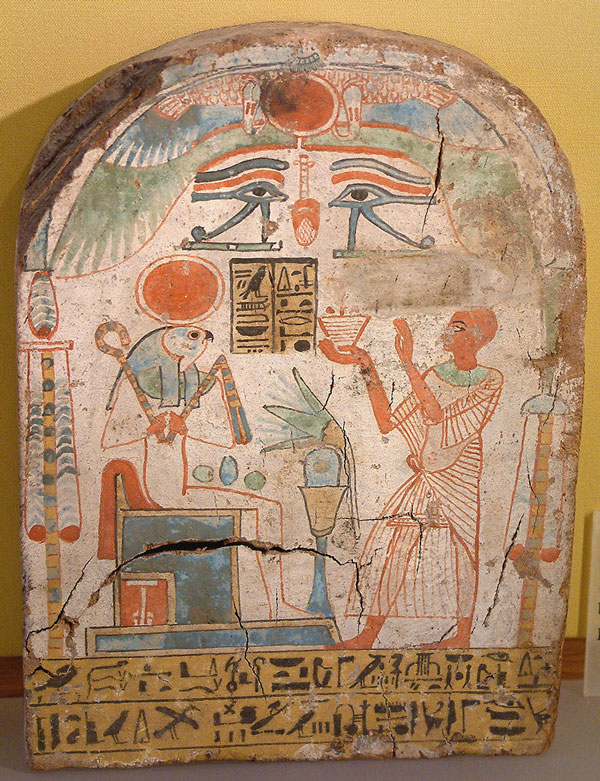

太陽円盤を頭に乗せたラー・ホルアクティと、その上の2つの目(古代エジプト)ルーブル美術館 太陽円盤を頭に乗せたラー・ホルアクティと、その上の2つの目(古代エジプト)ルーブル美術館 |

天空神であったことから初期のホルスは太陽と月がその両目だとされていました。 右目が太陽、左目が月です。 やがて2つの目は区別され、左目はウジャトの目として月の象徴となり、右目はラーの目として太陽の象徴になります。 神話は長い時間や場所を移動することで習合や変容を繰り返すので、結構面倒なのです。 |

ホルスの父オシリス神"Standing Osiris edit1" ©Jeff Dahi(19 December 2007, 05:06)/Adapted/CC BY-SA 4.0 ホルスの父オシリス神"Standing Osiris edit1" ©Jeff Dahi(19 December 2007, 05:06)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

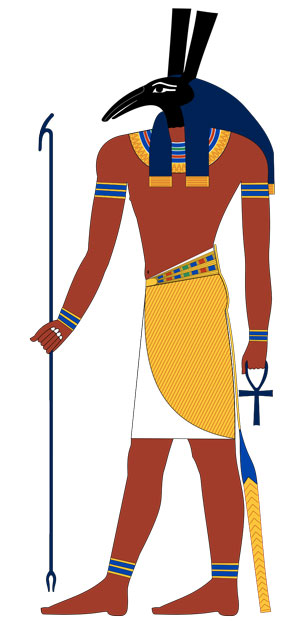

オシリス神の敵セト神 オシリス神の敵セト神"Set" ©Jeff Dahi(30 December 2007, 23:07)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

さて、古い古いエジプト神話の時代。 生産の神そしてエジプトの王として君臨し国民から絶大な支持を得ていたオシリス神ですが、それを妬んだ弟のセト神に殺されてしまいます。 オシリス神の息子ホルスは仇のセト神を打ちますが、その際に左目を失いました。 目はホルス神を離れ、エジプト全土を旅して知見を得ます。 |

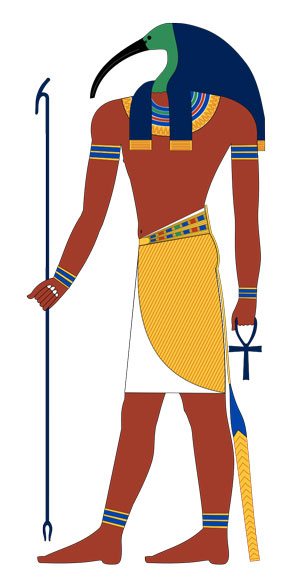

トート神 トート神"Thoth" ©Jeff Dahi(26 December 2007, 22:24)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

その後、左目は知恵の神にして月の神・時の神であるトート神によって癒され、ホルス神の元にもどり回復しました。 余談ですが、トート神の成獣はトキとヒヒなので、どちらかの頭で表されるようです。左のトート神はトキの頭なので、何だか可愛らしいですね。 |

|

このような神話があるためホルスの左目、ウジャトの目は『全てを見通す知恵』や『癒し・修復・再生』のシンボルとされました。また、ウジャトの守護神としての性質から、守護や魔除けの護符としても使われるようにもなりました。 |

アメンホテプ4世の正妃ネフェルティティ(紀元前1370年頃-紀元前1330年頃)の胸像(トトメス 紀元前1345年頃) アメンホテプ4世の正妃ネフェルティティ(紀元前1370年頃-紀元前1330年頃)の胸像(トトメス 紀元前1345年頃) |

古代エジプトのお化粧と言えば、このような濃いアイシャドウとアイラインを思い浮かべます。 このようなお化粧は、初めはオシャレではなく魔除けのために始められたものでした。 古代では身体の穴の開いた部分から悪魔が体内に侵入してくると信じていたため、目の縁を黒く塗って悪魔が近づけないようにする目的があったそうです。 昔から『目』は身体のパーツの中でも特に重要なものだったのです。 |

邪視 -Evil Eye-

人間の目は呪いの道具にもなります。 古来より『目』は恐れの対象でもありました。 邪視 -Evil Eye- 妬みや嫉妬を受けた人物は知らず知らずのうちに邪視による呪いをかけられ、それが原因で不幸が起こるというものです。このような呪いの伝説は古くから世界各地にあり、それに対抗する手段も様々に生み出されています。 呪いの正体は、科学的にはマイナス・プラセボ効果で説明できると言われています。プラセボ効果は、実際には効果のない薬を『効く薬』と説明されて飲むことで、実際には効果はないはずなのに効果が発現する現象です。人間心理によるものですが、心身相関がよく現れた現象です。 ダイエットや美容のサプリメント、お化粧品などもプラセボ効果を狙ったものが多いですよね。多いというより、全部そうだと言っても良い気もします。しかも私のように、既に効果を信じることができなくなってしまった残念な人物には効きません。信じるものは救われる的な領域です。信じていればサプリメントやお化粧品も効果はあるでしょう。 |

|

妬みや嫉妬を受ける人物は何かしら心当たりがあったりするものです。 「あなたは呪われていますよ。」、なんてお節介を言ってくる人物もいたりすることでしょう。 そんなことを言われて気持ちが良いわけがありません。気にしないと思っていなくても、意識していなくとも、無意識下ではそれが強いストレスとなり、心理的ストレスが身体にも影響を与えるのです。 物理的外傷などと違い、ストレスによる身体の異常は正体不明の病とされます。 「ああ、呪いが効いたんだ!」となるメカニズムです。 |

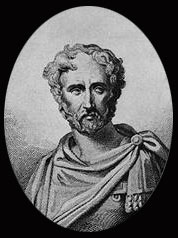

古代ローマの博物学者プリニウス(23-79年) 古代ローマの博物学者プリニウス(23-79年) |

古代ローマでも邪視は帝国内のあらゆる地域で知られた概念でした。 あらゆる人間は邪視の力を持っていると考えられていました。誰でも目はありますからね。 特にポントスやシチャなど特定の地域の人たちは、部族全体で邪視を送ることができると恐れられていたようです。 |

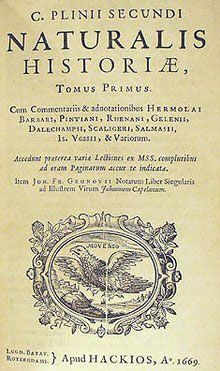

1669年版『博物誌』表紙 1669年版『博物誌』表紙 |

1938年版『博物誌』 1938年版『博物誌』 |

プリニウスは後世までヨーロッパの知識階層に広く愛読された『博物誌(ラテン語:Naturalis Historia)』で、邪視についても述べています。 特定のアフリカ人呪術師に至っては、目に強力な魅惑の能力を持ち、視線を固定させて見つめるだけで人を殺すことさえできたそうです。 |

邪視への対抗手段

|

|

| 両目のオブジェクト 古代ギリシャ 紀元前5世紀以降 サイズ 5.1cm×3.8cm メトロポリタン美術館 |

邪視に対抗する手段は『目』でした。 目から送られる悪意ある呪いに対抗するのは、強力な魔除けの力を持つ『目』です。 古代エジプトから古代ギリシャや古代ローマに伝わった文化・技術・モノはとても多く、『目』の護符もホルスの目の影響とも言われています。 |

古代の船を再現した船 古代の船を再現した船 |

古代ギリシャや古代ローマでは、船にも目が描かれていました。 敵を威嚇する効果もあったようですが、魔除けの目的で描かれていました。 |

古代ローマの船が描かれたローマンモザイク "Romtrireme" ©Mathiasrex(8 February 2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 古代ローマの船が描かれたローマンモザイク "Romtrireme" ©Mathiasrex(8 February 2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

面白いな〜なんて思いつつ、ふと思い返してみると現代でも目が描かれた船はいつかどこかでみた記憶がありませんか? |

マルタの漁船 "Malta 13 dhajsa" ©-jkb-(1985)/Adapted/CC BY-SA 3.0 マルタの漁船 "Malta 13 dhajsa" ©-jkb-(1985)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

現代のマルタの伝統的な漁船にも目が描かれています。 頑丈で悪天候でも安定したこの船のデザインは、フェニキアの時代まで遡るとされています。 フェニキアはエジプトやバビロニアなどの古代国家の狭間で両文化の影響を受けて文明化し、紀元前15世紀頃から都市国家を形成し始めたとても古い国家です。 紀元前12世紀頃からは盛んな海上交易を行い、地中海全域で活躍し、アルファベットなど古代オリエントで生まれた優れた文明を地中海全域に伝えました。 船体に描かれた2つの目は古代フェニキアから存在したとされ、『ホルスの目』や『オシリスの目』とも呼ばれ、漁師を守るとされています。 |

|

琉球の進貢船の船体にも丸い目が描かれていました。 |

| 琉球貿易図屏風の一部、滋賀大学経済学部付属資料館蔵 |

中国の商業船 中国の商業船 |

左は1846年から1848年にかけて、中国からアメリカとイギリスに貿易のために渡った商業船です。 船首にあたる右側の船体に、丸い目玉が描かれているのが分かります。 今でも世界各地で、目が描かれた船が使用されています。魔除けとして使われる"目"は、人間の本能に直接作用する普遍のモチーフなのだと改めて実感します。 |

|

ちなみに明るい色の目が比較的珍しいエーゲ海地域などでは特に青い目は力が強いとされ、意識的にも無意識的にも呪いをかけることができると考えられました。 だからこそ、ギリシャやトルコでは邪視に対抗するための魔除けの護符には、あの青い目が用いられるのです。 |

邪視から身を守る『目』のジュエリー

目のペンダント(古代エジプト 紀元前1400-紀元前1100年頃)コーニング・ガラス美術館 目のペンダント(古代エジプト 紀元前1400-紀元前1100年頃)コーニング・ガラス美術館【引用】CORNING MUSEUM OF GLASS HP / eye pendant |

魔除けの目は、直接身につけて邪視から身を守るため、当然ジュエリーにも用いられてきました。 各地、各時代に見ることができますが、そのバリエーションは様々です。 |

フェニキアのブレスレット(紀元前800-紀元前300年)大英博物館 フェニキアのブレスレット(紀元前800-紀元前300年)大英博物館【引用】Brirish Museum © The Trustees of the British Museum/Adapted |

|

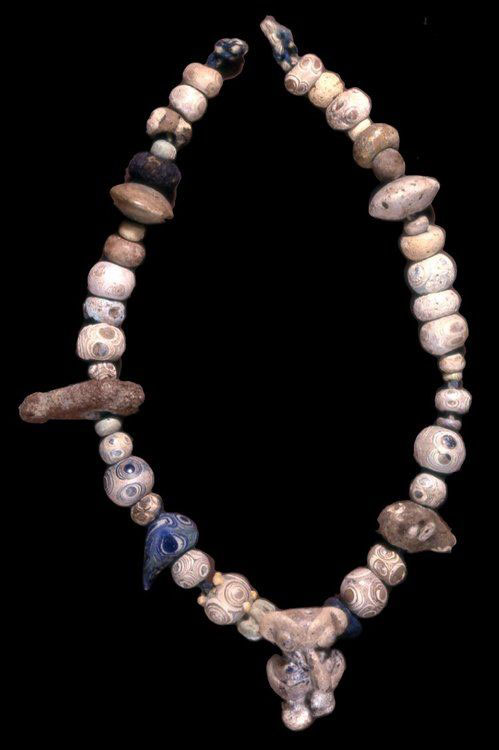

| 【参考】エジプトで発見されたプトレマイオス朝もしくは古代ローマのガラスビーズ(紀元前304年-364年) | |

ガラスの模様で、たくさんの目を描いていた魔除けのビーズもあります。カラフルだったり、個性があって面白いですね。あらゆる邪視から身を守れそうです。 |

|

|

ケルトの墓地からも魔除けのアイ・ジュエリーが発見されています。 民族を超えて広く行き渡った文化であることが分かりますね。 |

| 【参考】フランスにあるケルトの墓地から発掘されたブレスレット(紀元前5世紀頃) |

|

イスラム世界にも浸透した思想です。 ガラスだとたくさんの守りの目をあしらえることに加えて、量産しやすいこともあって、お守りはガラス製が多いようです。 |

| 【参考】西アフリカのマリで発掘された古代イスラムガラスのビーズ(700年以前) |

古代ローマにおける魔除けの目

|

古代ローマでも邪視は強く恐れられており、そのためのお守りはとても重要なものでした。 |

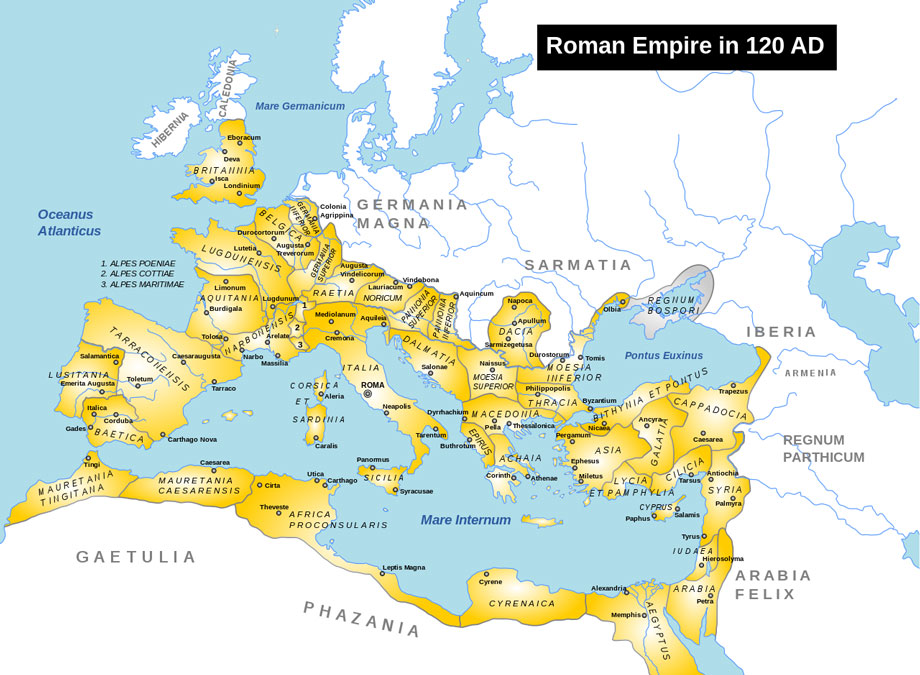

古代ローマの120年頃の領土 "Roman Empire 120" ©Andrei nacu(5 May 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 古代ローマの120年頃の領土 "Roman Empire 120" ©Andrei nacu(5 May 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

地中海とヨーロッパを超える広い地域を帝国内に置き、豊かな暮らしをしていた古代ローマ、いつどこから嫉妬や妬みを受けて邪視を送られるか分かりません。いつの時代も嫉妬や妬みは恐ろしいものです。 |

妬みで殺されたオシリス神"Standing Osiris edit1" ©Jeff Dahi(19 December 2007, 05:06)/Adapted/CC BY-SA 4.0 妬みで殺されたオシリス神"Standing Osiris edit1" ©Jeff Dahi(19 December 2007, 05:06)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

妬みで殺したセト神 妬みで殺したセト神"Set" ©Jeff Dahi(30 December 2007, 23:07)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

妬みで殺されることが多々ある時代でした。 当然、ホルスの目のように妬みによる呪いから守ってくれる存在が必要です。 |

魔除けのペンダント(古代ローマ 2世紀頃) 魔除けのペンダント(古代ローマ 2世紀頃)【引用】Johns Hopkins Archaeological Museum / Gold Amulet Pendant |

特に高貴な身分の人にとっては重要なアイテムだったので、その身分に相応しい護符が作られました。 左の魔除けのゴールドペンダントは、下に天然真珠などの宝石が下げられた豪華なものです。 |

クロアチアで発見された魔除けのリング(古代ローマ 3世紀頃)ヴィンコヴチ市美術館 【引用】NEWS NETWORK ACHAEOLOGY / Late Roman Ring To Ward-Off 'Evil Eye' Found In Croatia ©Croatian Times クロアチアで発見された魔除けのリング(古代ローマ 3世紀頃)ヴィンコヴチ市美術館 【引用】NEWS NETWORK ACHAEOLOGY / Late Roman Ring To Ward-Off 'Evil Eye' Found In Croatia ©Croatian Times |

この魔除けのリングの上方に付いているのも、明らかに『目』ですね。 ガラスビーズによる魔除けも存在しますが、特に高貴な人のためにはこのような特別な魔除けが作られたのです。 |

傑出したデザイン

|

クロアチアで発見された魔除けのリングは、いかにも古代という雰囲気のデザインです。 でも、この作品が魅力的なのは、明らかに古代ローマで邪視から身を守るために作られた作品であるにも関わらず、時代を超えたモダンな印象があることです。 |

両目のオブジェクト(古代ギリシャ 紀元前5世紀以降)メトロポリタン美術館 両目のオブジェクト(古代ギリシャ 紀元前5世紀以降)メトロポリタン美術館 |

|

石の爪留めで睫毛まで表現するだなんて、面白くてしょうがありません。 わざわざ手間をかけてでもこんなことをするなんて、当時の職人のアーティスティックなセンスと、とにかく手間を惜しまず良いものを作ろうとする気持ちが伝わってきて、これほど楽しいことはありません♪ |

|

睫毛は一部が失われていますが、二千年近くも前のものであることを思えばやむを得ないことですし、これでも十分に素晴らしいコンディションだと思います。 これだけ古くて貴重なものが、オリジナルで残っていること自体が貴重なのです。 |

魔除けのペンダント(古代ローマ 2世紀頃) 魔除けのペンダント(古代ローマ 2世紀頃)【引用】Johns Hopkins Archaeological Museum / Gold Amulet Pendant |

左の作品はゴールドの打ち出しで作られています。 打ち出すなり、追加で彫金すれば睫毛なんて簡単に表現できるはずですが、睫毛はなくシンプルです。 |

クロアチアで発見された魔除けのリング(古代ローマ 3世紀頃)ヴィンコヴチ市美術館 【引用】NEWS NETWORK ACHAEOLOGY / Late Roman Ring To Ward-Off 'Evil Eye' Found In Croatia ©Croatian Times クロアチアで発見された魔除けのリング(古代ローマ 3世紀頃)ヴィンコヴチ市美術館 【引用】NEWS NETWORK ACHAEOLOGY / Late Roman Ring To Ward-Off 'Evil Eye' Found In Croatia ©Croatian Times |

これなんかはただの目玉です。 目が付いてさえいれば魔除けとしては役目を果たすのかもしれませんし、古代らしさもあってこれにも魅力がないことはないのですが、やはりご紹介の作品と比べるとかなり魅力に欠ける印象は否めません。 |

縞瑪瑙で巧みに表現した『魔除けの目』

『コロコロ・スネーク』 『コロコロ・スネーク』チェーン式 スネーク カフリンクス イギリス 19世紀後期 SOLD |

自然の模様を生かすしかない、天然の縞瑪瑙を使った作品ではどこをカットして、どう仕上げるかが重要です。 目を表現するに、白い部分と黒い部分をどれくらいの比率にしたいのかで、使う場所やカットする形も変わります。 |

|

|

|

正面から見たときは楕円形です。 瞳の黒と白がこの比率になるよう、なだらかにカーブが付けられています。 ピカピカに磨いて仕上げられた縞瑪瑙の瞳は今でも美しく、魔除けとして目を光らせているようです。 |

珍しい形のシャンク

|

|

| このリングはシャンクの形も変わっています。 | |

|

| アゲートリング(古代エトルリア 4世紀)Koch Sammlung蔵 |

古代エトルリアのリングでは見ることがありますが、このスタイルは古代ローマでは一般的なものではありません。 |

|

|

| リング側面 |

| 『黄金の輝きの中に浮かび上がるデイオニュソスの杖』 ガーネット インタリオリング 古代ローマ 200AD頃 約22ctゴールド SOLD |

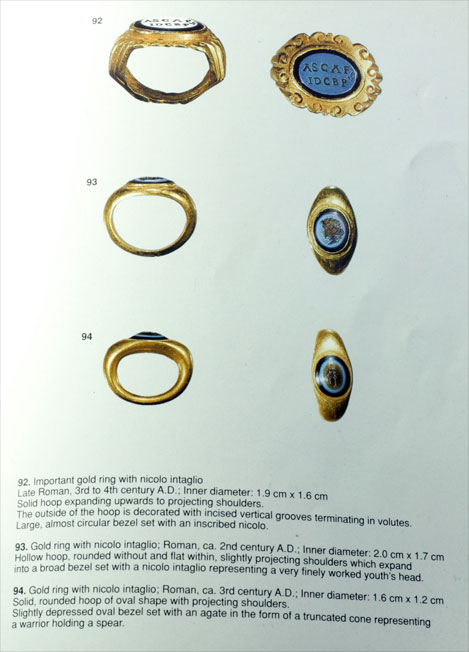

古代ローマと言っても、時代ごとに流行のデザインがあったりはするのですが、典型的なのはこの指輪のようなシャンクです。 |

|

|

| 『アテナ』 ニコロ・インタリオリング 古代ローマ 1世紀後期〜2世紀初期 22〜24ctゴールド SOLD |

ご覧の通り、このタイプの典型的な古代ローマのオリジナルのシャンクは真円ではなく、少し楕円形になっています。これは人間工学に基づくものです。 実際の指の形にフィットするので、古代ローマのリングは着け心地が良いのだそうです。 |

|

|

ちなみに過去にルネサンスでお取り扱いしたこのリングは、歴史を覆す世紀の大発見と言われる『ユダの福音書』にも関わった、実績ある古代美術商フリーダ・チャコスのプライベート・コレクションから出てきたものです。上の94が該当の作品です。 古代の作品は贋作に加えて犯罪由来の作品が市場の大半を占めており、日本国内ではあまり知られていない分野なのですが、欧米諸国でも国家をあげて対策をしています。特殊な分野なので、GENも特定のルートからしか仕入れていません。 取引しているのは、このような特殊な作品を扱うことができるヨーロッパのこの分野の権威です。有名美術館や大富豪、有名コレクターに納めたりするだけでなく、ヨーロッパの大きな展示会では専門分野で査定なども担当するような人物です。GENはこの人物に気に入られていて自宅にも行ったことがあるそうです。私もメールでは既にやりとりをしていて、関連書籍を渡すから早くおいでよなんて言われており、それらの書籍は普通には手に入れることができない超貴重書籍なのでありがたいのですが、どうやら70冊もあるようで大変です(笑) |

|

|

このリングは10号程度とは記載していますが、真円ではないので正確には申し上げることができないのです。 運命を感じた方は、実際に着けてみて、その運命が本物かどうかぜひお試し頂ければと思います。 |

素晴らしい彫金

|

デザインが優れていたとしても作りが悪ければ片手落ちですし、奇をてらっただけの作品であれば何の面白みも価値もありません。そんなものは、むしろフェイクの可能性だってあります。 この作品には優れたデザイン、他には見ない変わったデザインに加えて、作りを見ただけでも当時特別に作られた高価な作品であることが分かる、素晴らしい細工が施されています。 |

|

|

まずはリングの本体にご注目下さい。縞瑪瑙の目を留める爪、そしてベゼルにも丁寧に彫金が施されています。 |

|

|

これはかなり拡大した画像ですが、爪の1つ1つに丁寧に彫金されていることが分かります。ベゼルも2本の縒り線を重ねた美しいデザインになっています。魔除けのアイテムとしては言うことなしのデザインですね。二千年近くも経過しているので摩耗しており、それが肉眼で見たときの自然の艶消しの美しさにもなっています。 |

|

長い年月が作り上げた自然なマットゴールドの質感は、見ていてとても心地よいものです。 大切に愛用され、持ち主を妬みや嫉妬などの目から力強く守ってきたのでしょう。 |

|

「このリングに守られている。」 その信頼が持ち主自身の心も強くし、間違いなく『魔除けの指輪』となったはずです。 |

シャンクの素晴らしい作り

|

シャンクも当然のように素晴らしい作りです。 |

|

デザインだけでなく、作りも変わっています。 |

|

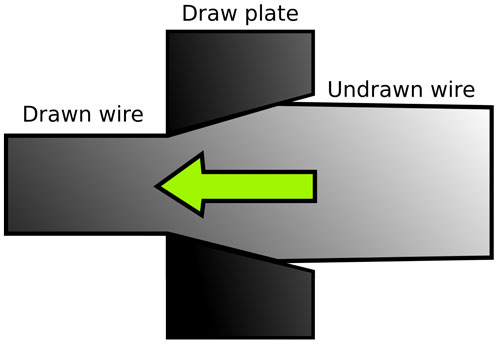

ぱっと見では縒り線のようにも見えるのですが、10倍くらいに拡大した上の画像右側をご覧いただくと、芯となる金の針金に、金の細いコイルを巻き付けて作っていることが分かります。 |

金属の細いワイヤーを作成する道具 金属の細いワイヤーを作成する道具 |

ワイヤーを細くする原理 ワイヤーを細くする原理"Wiredrawing" ©Eyrian (talk I contribs)(05:32, 26 January 2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

中世になると、針金を細い穴に通して少しずつ細くする方法が確立されました。 |

|

|

しかしながらこの作品は、金の板を細く切ってワイヤー状にして芯の金線に丁寧に巻き付けてシャンクを作っているのです。これだけの長さを巻き上げるには相当な長さのコイルが必要です。短いコイルではバラバラにほどけてしまうので、長いコイルを使ったはずですが、材料となるそのコイルを作るのも相当な技量が必要だったはずです。 |

|

|

|||||

|

シャンクはベゼルにしっかり蝋付けされています。二千年近く経ってもコイルがほどけることのない、見事な蝋付けです。 圧巻の仕事ですが、他の作品で見ることがないのは、あまりにも難しくて手間がかかる技術だったからなのかもしれません。それほどの高度な細工なのです。 |

||||

|

|

若干隙間が空いているように見える部分もありますが、鍛えて作られたゴールドの芯にさらに鍛えて作ったゴールドのコイルがガッチリ巻かれているので、実際に触れてみるとお分かりいただけるはずですが、ここから剥離しそうなか弱さは微塵も感じられません。 |

|

|

古代ローマのオリジナルのリングは、サイズが大きくて女性は使えない場合が多いのですが、このリングは細めなので女性でも楽しんでいただくことができます。 男性でも、小指で楽しんでいただくこともできると思います。 美しい人、優れた才能を持つ人、幸運に恵まれやすい人は、周りに尊敬されたり賞賛を浴びることができる反面、意図せず気づかぬうちに妬みや嫉妬を受けてしまうことも少なくないと思います。そのような方には相応しすぎるくらいピッタリのジュエリーでしょう。 そうでなくとも時代を超越したシンプルモダンなデザインは、純粋にデザインを楽しむリングとしてもオススメなのです♪ それにしても、今でも艶のある縞瑪瑙の黒目の部分がピカっと光って、本当に瞳のようですね。ふふふ♪ |

ウジャトの目の魔除けのコレクション、大英博物館

ウジャトの目の魔除けのコレクション、大英博物館