『Plein Soleil』

|

日が短い冬至近辺は、いつもより太陽の恵みを実感できますね。正午でもカンカン照りにはならず、優しい陽射しに包まれます。太陽を想う季節、今年は太陽の恵みをいっぱい取り入れた食材を楽しむことができました。岡山の天日干しの新米と、南フランスの天日塩を組み合わせて塩むすびです♪

|

|

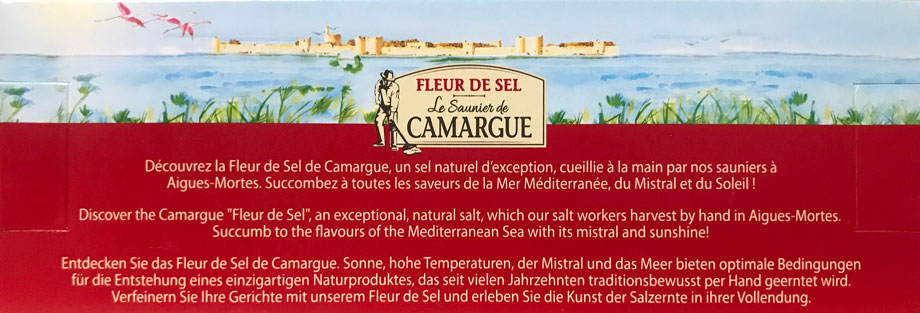

これはフランスの『フルール・ド・セル』、フランス語で「塩の花」を意味する天日塩です。日本ではゲランド塩が有名ですが、南フランスのカマルグにも上質な天日塩があるとのことで、フランスをこよなく愛するお客様が現地からお土産としてお持ち下さりました♪

|

|

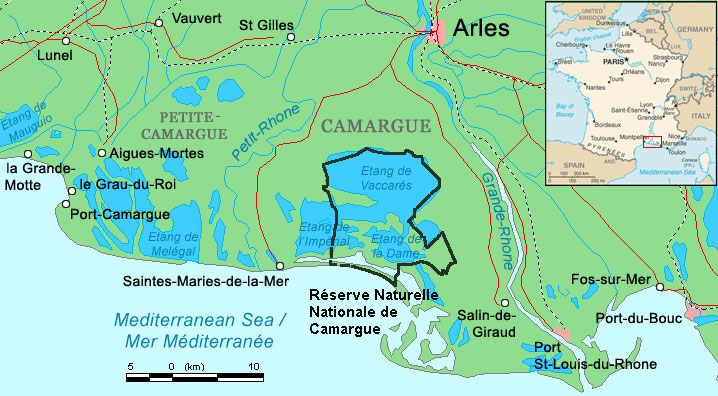

フランスはロンドンからも近いパリが有名ですが、カマルグは南フランスの中でも南端、地中海に面した位置にあります。

|

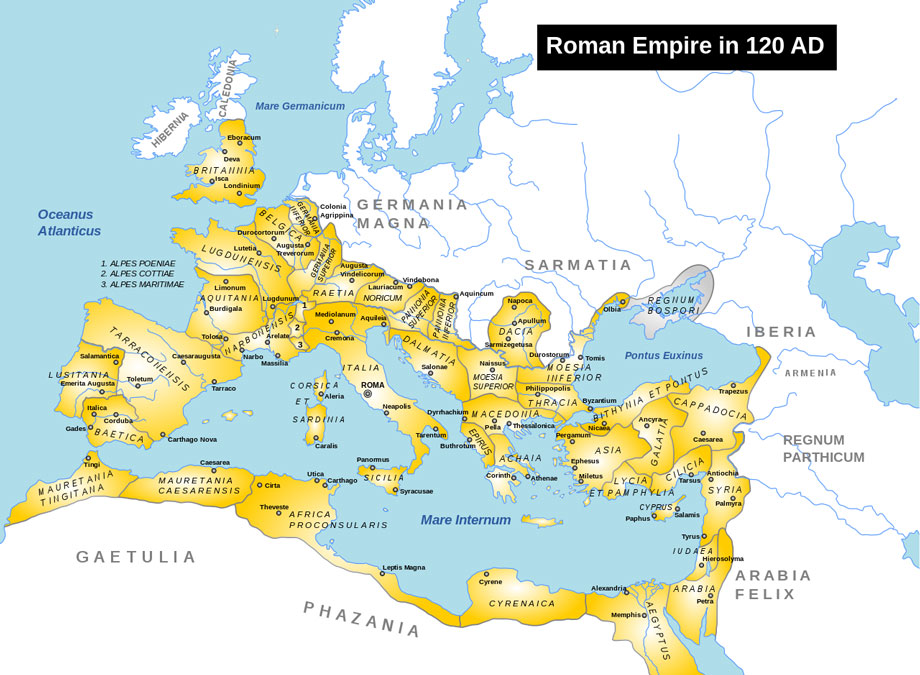

古代ローマの120年頃の領土 "Roman Empire 120" ©Andrei nacu(5 May 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 古代ローマの120年頃の領土 "Roman Empire 120" ©Andrei nacu(5 May 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

現代でも、大量輸送は海運が主流です。鉄道網が整備されたのは19世紀以降で、古い時代は港町を中心に栄えました。日本もそうですね。カマルグも、ローマ帝国時代から流通網によって活気に溢れていたことでしょう。

|

|

カマルグでは誇りを持って、現代でも古代ローマ時代と同じ製法で天日塩を作っているそうです。

|

|

レモンやハーブのお塩も楽しいですが、そのものの良さはノーマルなお塩が最も分かりやすいです。 |

|

|

|

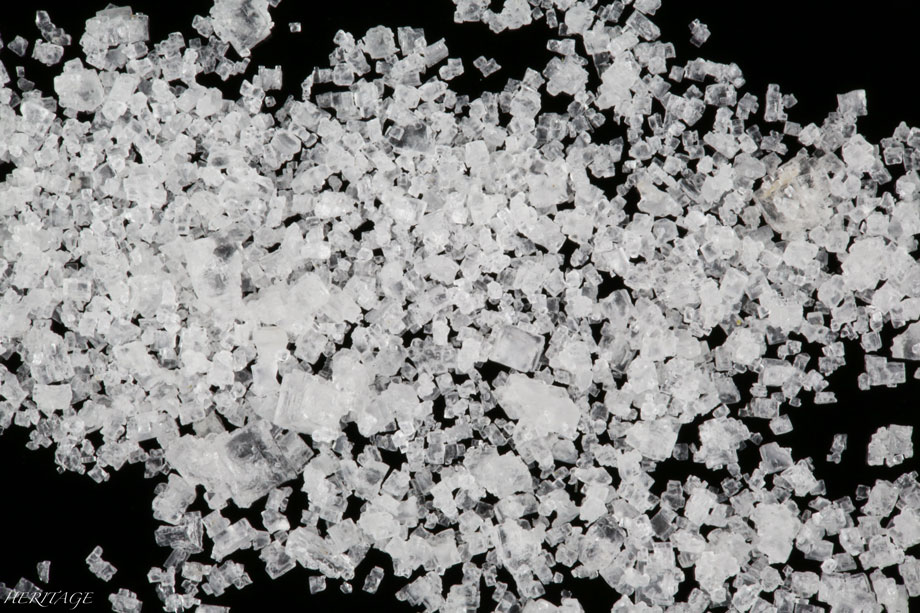

小さくてスマホでは無理なので、アンティークジュエリー用の一眼レフで撮影しました。 ただの『海塩』でも、精製された塩化ナトリウム(食塩)に比べれば良いものです。でも、大量生産のために人工的に加熱し、強制的に水分を飛ばす塩釜などの製法だと微細で均一な結晶にしかなりません。このように個性豊かで美しい結晶にはならないのです。そのようなお塩は水分を含みやすく、べちゃっとなりがちです。緻密に結晶化したカマルグのお塩は、カラッとした素晴らしい食感にも驚きました。

|

|

地中海気候に恵まれる、カマルグの夏。塩田に貯めた海水を、『Plein Soleil』の力で濃縮します。アラン・ドロンの映画『Plein Soleil』の邦題は『太陽がいっぱい』ですが、訳としては『真夏の太陽』、『カンカン照り』、『降り注ぐ眩しい太陽』というのがフランス語の感覚としては正しいです。 真夏のカンカン照りの太陽の力で、塩の結晶は時間をかけて大きく成長します。自然にできたものだからこそ、個性も豊かです。できたお塩は、今でも人の手で収穫するそうです。技術的には機械を使うこと可能ですが、結晶が壊れるなどして食感や味は変わってしまうから、頑なに古代の製法を守っているのでしょう。まさに手塩にかけて育てられた、最高級品です。 量産品が「どこどこの海水産だから」というだけでブランド価格がつくのは、成金ジュエリーと同じ話です。本当に良いものは、人の手で真心を込めないと生み出されないと改めて実感しました。

|

|

|

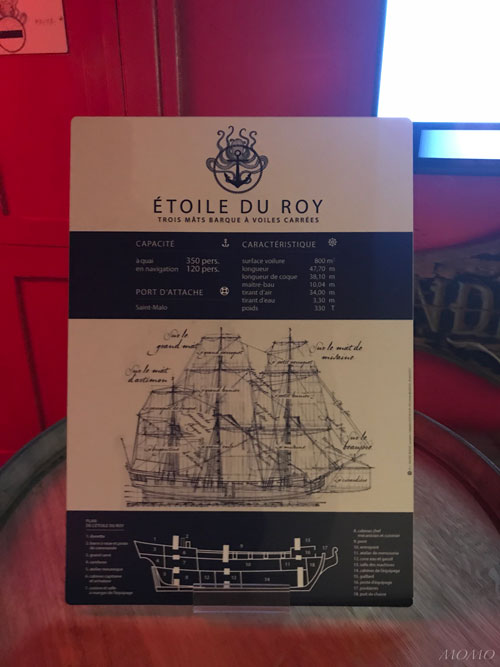

フェニキアの商船、アテナイの船、ローマの船。その後も続く、風まかせの大海原の船旅。想像するだけでロマン溢れます。心を込めて育まれたお塩が、世界各地に旅立ったでしょう。 Gen同様、お客様は帆船にも心惹かれる方なので、フランスでこのようなお写真も撮ってきて下さりました♪

|

|

カマルグの稲作地帯 "France rice field in camargue" ©Rolf Sussbrich(July 2005)/Adapted/CC BY-SA 3.0 カマルグの稲作地帯 "France rice field in camargue" ©Rolf Sussbrich(July 2005)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

ところでフランスにお米のイメージはありませんが、実はカマルグは稲作が盛んで、フランス全体の98%を生産しているそうです。

|

カマルグの田植(1942-1946年) カマルグの田植(1942-1946年) |

これは1940年代の、カマルグの田植の様子です。説明されなければ、完全に日本の景色としか思わなそうです。まさか南フランスの田園風景だなんて、知的な観点からも面白いですよね。こんな場所を発見して楽しめるなんて、さすがHERITAGEの宝物を分かってくださる方だと嬉しくなります♪

|

津山線からの田園風景(岡山 2014年6月) 津山線からの田園風景(岡山 2014年6月) |

最高のお塩を頂き、「ぜひ今年は新米を手に入れたら、カマルグのお塩で塩むすびを作ろう!♪」と思っていた所、岡山に住んでいた頃の友人が特別な新米を贈ってくれました。岡山にいた頃は津山線で通勤していました。車窓から眺める田園風景や自然が美しく、毎日が小旅行のように感じていました。

|

津山線からの田園風景(岡山 2013年10月) 津山線からの田園風景(岡山 2013年10月) |

水田は季節ごとダイナミックに景色が変わるので、眺めていて飽きることがありません。

|

大垪和西の棚田(岡山・美咲町 2019年6月) 大垪和西の棚田(岡山・美咲町 2019年6月) |

棚田に関しては、日本ならではの景色ですね。棚田は大規模化ができない、つまり量産して安くすることができない一方で、山間部ならではの寒暖差が美味しいお米を育んでくれます。

|

大垪和西の棚田(岡山・美咲町 2019年6月) 大垪和西の棚田(岡山・美咲町 2019年6月) |

友人は県庁職員で、女性ながら農林水産担当として東京に出向していたほど県産品に精通しています。今年は趣味として毎週、小規模農家さんを手伝ったそうです。そうして出来た自慢のお米が、ハデ干しの新米です。

|

六本木ヒルズ屋上庭園での稲刈(2012年9月) 六本木ヒルズ屋上庭園での稲刈(2012年9月) |

地方によって呼び方や干し方が異なると思いますが、ハデ干しとは天日干ししたお米です。 2012年に六本木ヒルズの屋上庭園で稲刈りに参加した際、私も天日干しを体験しました。 昔はありふれた景色だったように思いますが、今は機械乾燥が当たり前となり、天日干しする農家さんは本当に少ないようです。 手間も時間もかかる上に、干した後だと新米として出荷するタイミングも遅くなります。天日干しすると本当に美味しくなりますが、価値が理解できない人にとっては割高にも感じるでしょう。 |

|

|

理解できる人のため、自分たちが食べる分だけのため。手間がかかる天日干しのお米は、大量生産できません。入手すること自体が難しい、貴重なお米を分けてくれたことに心から感謝です。それにしても、農林水産品を熟知した人が自慢する新米を戴けるなんて、贅沢な話です。

|

|

岡山は晴天率が高く、『晴れの国おかやま』と呼ばれています。太陽の陽射しをたくさん浴び、美味しさを増した新米に、カマルグの天日塩を合わせました。これほど最高の組み合わせはありません!!♪ なぜこれほどまでにタイミング良く、嬉しい楽しいことが重なるのだろうと思いつつ、最高の塩むすびを堪能しました。背景に在る多くの真心によって心が満ち、幸せな気持ちが溢れます。たくさんのご縁に導かれ、この仕事をやっていて良かったなぁと感じます♪

|