『ワイナリーの収穫』

白百合醸造の玄関口の葡萄の蔓棚(勝沼 2014年10月) 白百合醸造の玄関口の葡萄の蔓棚(勝沼 2014年10月) |

「人生のすべての出逢い、すべての経験に意味がある。意味のないものなどない。」

人生を重ねるほどに、これがより実感できるようになるのも生き続けていく楽しさですね。 アンティークジュエリーは存在すら知らなかったサラリーマン時代、友人に誘われ、岡山や山梨のワイナリーで植樹や収穫を体験する機会に恵まれました。 古の王侯貴族とワインの文化は密接で、経験が今の仕事に活かせることに感謝です。 |

|

|

|

|

これは山梨県勝沼のワイナリー白百合醸造さんの葡萄園です。ソムリエ・スクールに通うワイン好きの友人に誘われ、生徒さんと一緒に収穫へ参加させていただきました。1938年に設立したワイナリーで様々な品種を栽培し、なんと笠かけしている葡萄もありました!

|

|

2014/7/9 岡山 2014/7/9 岡山 |

この直前まで岡山に住んでいて、夏は白桃が楽しみでした。これは後楽園の近く、備前岡山京橋朝市で買ってきた新鮮な白桃と薔薇です。一級河川の旭川沿い、お散歩がてら気軽に立ち寄れる朝市です。岡山の人たちも白桃が大好きで、関東に出てきても「やっぱり桃は岡山の白桃じゃなきゃ。全然ちがう!」というほど愛されています。 その割に知名度が低く、桃の生産量も2022年時点で全国6位です。上位2県の山梨、福島で半分以上を占め、長野、山形、和歌山までの上位5県で生産量の8割以上を占めるそうです。 岡山県の白桃の生産量の少なさは、育て方にあります。1つ1つに袋がけをするため、非常に手間がかかる一方で白く美しい桃になるそうです。量でなく質を追求した結果です。当然ながら桃としては高価となりますが、価値が分かる人だけで市場が成立しています。完熟桃の繊細さもあって県外にはあまり出てきませんし、背景を想像したり価値を理解できず、「高い!」と表面的な文句を言う人に回ってくるほど生産量もありません。

|

|

笠かけという生食用の高級品レベルの手間のかけ方は、他のワイナリーではしないことだそうです。ハサミを使った収穫も、かなり手間がかかる作業でした。 海外の大規模ワイナリーでは、機械で一気に収穫します。映像を観ましたが、大量の枝葉も混じり、実も一部が未熟だろうが落ち潰れようが、腐ったものも虫もゴミも何もかもゴッチャです。 愛情を持って、実りに感謝しながら丁寧に収穫するのと、葡萄の質が全く異なるのは明らかです。 安かろう悪かろう、このような積み重ねがワインの価格に反映されることを実感しました。 |

|

|

|

|

笠かけなど細部に気を遣える生産者だからこそワインの繊細な違いも分かるわけで、葡萄の蔓棚の下で戴くランチ&ワインは見た目もオシャレで最高でした。シャトーを経営するヨーロッパの王侯貴族も、こういう楽しみ方が大好きな人たちだっただろうと想像します。右のテイスティング室も、雰囲気があって良い感じでした。4年後に訪れることになる、イギリスのロスチャイルドの邸宅のワイン・ルームとの比較も楽しいです♪

|

|

|

ワインのもろみも試飲しました。加熱せず発酵を止めていないので、法の制約でワイナリー内でしか味わえない貴重な経験です。 ソムリエ・スクールの先生と生徒さん向けということで、マニアックなお話も聞けました。 ワインの発酵は実に繊細で、年や品種、土地などで変わるのはもちろんのこと、同一条件で寝かせても隣り合う樽でも味や香りが微妙に異なるとオーナーは語ります。 そしてその違いは、寝かせる時間が長くなるほど大きくなっていくそうです。 |

|

|

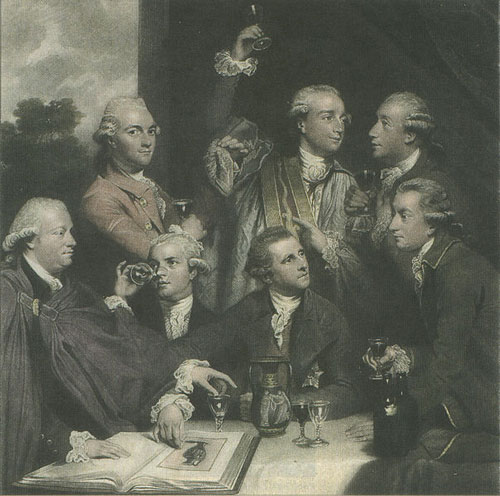

ディレッタンティ協会(1777-1779年頃) ディレッタンティ協会(1777-1779年頃) |

青銅器時代の難破船で発見された輸送用アンフォラの荷積みイメージ 青銅器時代の難破船で発見された輸送用アンフォラの荷積みイメージ"Amphorae stacking" ©Ad Meskens(July 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

ヨーロッパも産地やワイナリーによって熟成方法は異なり、樽に使う木の種類、熟成の環境や年数など様々な研究が積み重ねられ、発展していきました。左のディレッタンティ協会は古代美術を蒐集や研究したり、その活動をパトロンとして支援する紳士クラブです。古代の酒器と共に、ワインをテイスティングする様子が描かれています。古代世界では素焼きのクヴェブリやアンフォラや、彩色の施された陶器、銀のクラテールなどが酒器として使用されました。アンフォラは海運での輸送のみならず、そのまま地面に挿して熟成と保存容器に使えます。

|

|

白百合醸造の玄関口の葡萄酒樽(勝沼 2014年10月) 白百合醸造の玄関口の葡萄酒樽(勝沼 2014年10月) |

|

|

|

|

|

素焼きの保存容器は空気をよく通しそうですが、どのような発酵・熟成の違いがあるでしょうね。現代は大型ステンレスタンクも普及し、品質安定や耐久性にメリットがあるとされますが、過度な均質化で個性が失われていく世界は果たして魅力的と言えるでしょうかね・・。 ワインの歴史も本当に面白くて、右中段はスペインワイン黄金時代のピアスです。スペインは葡萄の栽培面積は世界一ですが、収穫量は世界第4位だそうです。岡山の白桃同様、量より質を求める昔ながらのやり方にこだわり、葡萄を手摘みする農家も少なくないようです。分業制の場合、正午以降に収穫された葡萄の購入を醸造家が拒否するため、栽培家の収穫作業が早朝に限られるのも一因です。またかつてのリオハは15〜20年間も熟成させてからリリースすることが珍しくなく、スペインワインは今でも白ワインでさえ樽の中で20年間熟成に費やしたりもするそうです。先代を尊敬しながら、次世代に誇れる仕事をするワイン造りです。 飲食物はその時だけしか味わえません。宝物の持ち主が味わったワインは一体どのような風味だったのかは、当時に想いを馳せるしかありません。アンティークジュエリーはそのものが時空を超え、生き証人として当時の詳細を囁き教えてくれます。受け継がれてきた技術も、宝物や心も、今この代で失いたくありませんね・・。

|

|