No.00215 太陽の沈まぬ帝国 |

太陽の沈まぬ帝国 ある領土では太陽が沈んでいても別のどこかは必ず太陽が出ている、世界の覇権を握る大英帝国。それを体現しているかのような、美しさと格調高さを感じる太陽のブローチです。 |

|

|

|

||

『太陽の沈まぬ帝国』 |

||||

石の天然の模様をアートとして楽しむイギリスの知識階層の貴族

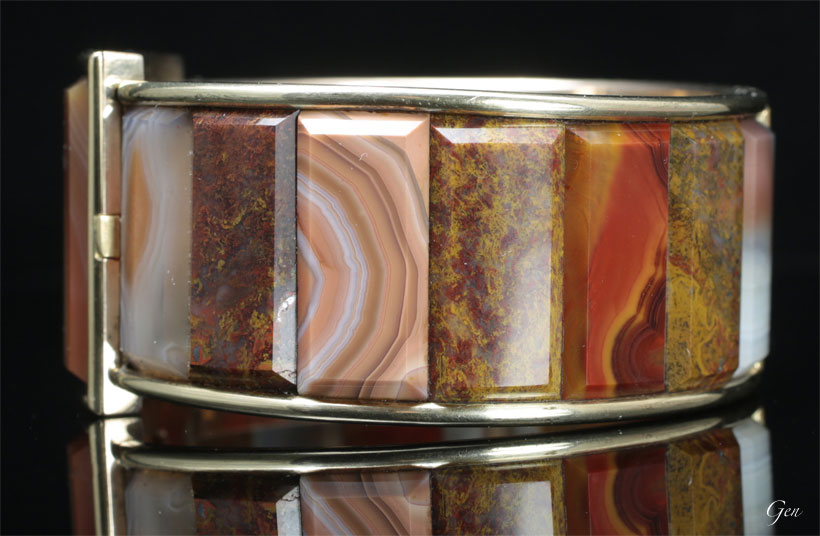

スコティッシュアゲート バングル スコティッシュアゲート バングルイギリス 1860年頃 SOLD |

イギリスはスコットランドで面白いアゲートが採れたため、石が豊富にあった時代は石の個性を生かしたアーティスティックな作品が作られました。 ヴィクトリアン後期になると大衆用のお土産レベルの物が多くなるのですが、中期の王侯貴族のために作られた物には、芸術作品と言って良いレベルのものも存在します。 |

|

|

このバングルは斬新なデザインと、カリブレカットのような石留めによる時代を超越した作品ですが、360度どの石にも表情があり見ていて飽きることがありません。 |

|

| 『スコットランドの秋』 スコティッシュ リーフ ブローチ イギリス(スコットランド) 1860年代 スコットランド産アゲート、シルバー SOLD |

こんなに色鮮やかで豊かな表情を魅せてくれる、大自然からの贈り物・・。 石の天然の景色は、一種のアートとして楽しめるものです。イギリス貴族の中でも、特に優れたセンスと教養を持つ知識階層に特に好まれた理由です。 |

時代を超えたバンデッドアゲートの魅力

|

この作品も、先ほどの素晴らしいスコティッシュアゲートの作品と同じ、面白い石が豊富に採れ、そのような物が知識階層の王侯貴族に持て囃された時代に作られたものです。 |

バンデッドアゲート(縞瑪瑙)は私の好きな素材の1つです。 流行は、ファッションリーダーとなる王侯貴族の流行が少しタイムラグを置いてから大衆に降りてきます。 19世紀後期になってくると大衆にも流行したようで、ヘリテイジでは扱わないレベルの物が殆どです。 それでも19世紀後期でもごく稀に左の『コロコロ・スネーク』のような、王侯貴族のための贅沢な作りと時代を超越したアーティスティックなデザインを兼ね備えた作品が出てくることもあります。 |

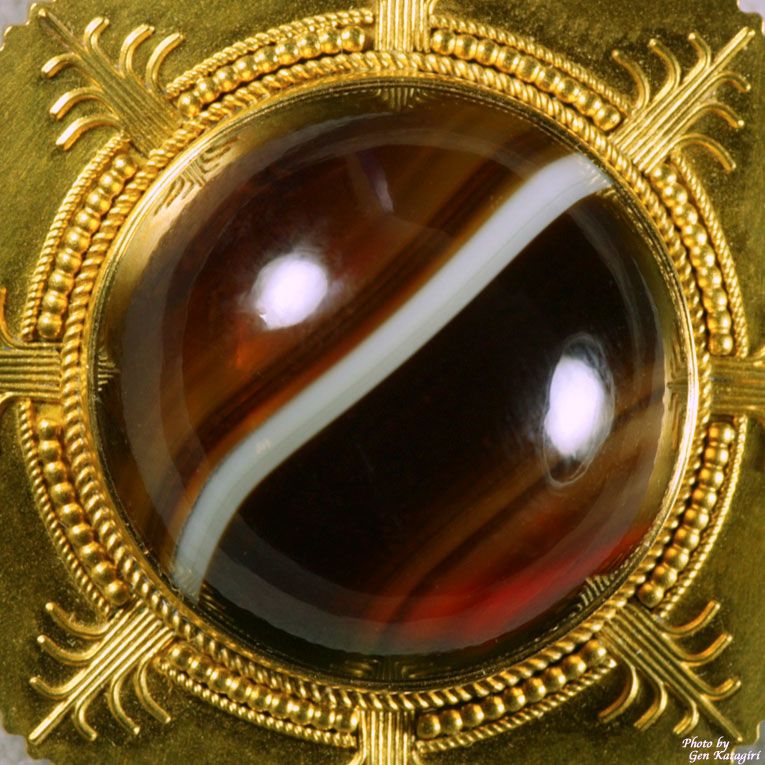

『魔除けの瞳』 『魔除けの瞳』縞瑪瑙、ゴールド(22〜24ct) 古代ローマ 2〜3世紀 SOLD |

古代ローマでも、魔除けのリングで見ることがあります。 縞瑪瑙の模様を利用して魔除けの『瞳』を表しているのですが、シンプルなデザインは時代を超越した感覚と魅力がありますね。 古い時代から愛されてきた石、アーティスティックな作品に使われる石、それが縞瑪瑙なのです。 |

特別なバンデッドアゲート

|

この作品に使われたバンデッドアゲートは、バンデッドアゲートの中でも特別な石が使われています。 |

|

|

| アールデコ カフリンクス フランス 1920年代 SOLD |

バンデットアゲート ピアス イギリス 1880年頃 SOLD |

バンデッドアゲートと聞くと、通常はこのような透明感はないイメージの方が多いのではないでしょうか。境界線がハッキリしている方がシャープかつモダンな雰囲気になるので、当時デザイン的に好まれたのも一因かと思います。 |

|

縞瑪瑙の断面 "Scotland007" ©峠武宏(29 April 2014, 14:52:52)/Adapted/CC BY 3.0 縞瑪瑙の断面 "Scotland007" ©峠武宏(29 April 2014, 14:52:52)/Adapted/CC BY 3.0 |

バンデッドアゲートは縞模様の個性が面白い石ですが、天然の石には1つとして同じ模様の物はありません。 大量生産・大量消費が可能となった現代、同じものがいくらでも手に入る感覚に慣れてしまいました。でも、よくよく考えてみれば現代のように染色などせず、そのままの状態の天然石から狙い通りの色、模様、サイズを手に入れるのはかなり困難なことです。 |

バンデッドアゲート(縞瑪瑙)ピアス バンデッドアゲート(縞瑪瑙)ピアスイギリス 1880年頃 SOLD |

不透明のシャープな印象のバンデッドアゲートも魅力がありますが、実はこのピアスのように、はっきりした縞模様と透明感が両立した石はまた別の強い魅力があります。 半透明の石は、まるで石の中に吸い込まれそうな、何とも言えない雰囲気があります。 |

|

この作品のバンデッドアゲートも、半透明ながらもはきりした縞模様があります。 さらにこの石が特別なのは、他の石にはない透明度の高さです。 |

|

|

| 横から見るとこれだけ厚みがあります。石そのものは茶系の色合いです。 | |

|

真横に近い角度から見るとき以外は、石が赤色を帯びて見えます。 これは下地のゴールドの色を反映しているからです。 |

|

厚みがあるにも関わらず、これだけ下地のゴールドの色を反映できるのは、このバンデッドアゲートがいかに透明度が高いのかの現れなのです。 |

太陽のようなデザイン

|

透明感ある天然石と下地のゴールドのコラボレーションが織りなす赤い色と、石の独特な質感からは、まるで神々しい太陽のような強いパワーのようなものを感じます。 |

|

石だけでなく、外周のゴールドのデザインもさらにそれを強調しています。 |

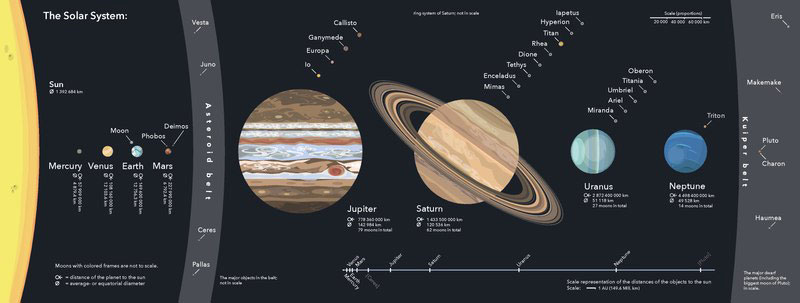

太陽系 "Solar-Syste" ©Beinahegut(2018年5月29日)/Adapted/CC BY-SA 4.0 太陽系 "Solar-Syste" ©Beinahegut(2018年5月29日)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

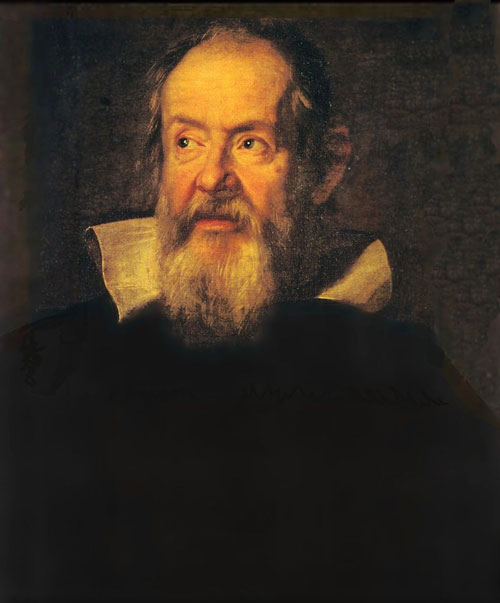

ガリレオ・ガリレイ(1564-1642年) ガリレオ・ガリレイ(1564-1642年) |

古い時代は肉眼で観測されていた天体ですが、太陽系の個々の天体について初めて詳細な物理的観測を行ったのが、イタリアのガリレオ・ガリレイとされます。 1608年にネーデルラント連邦共和国(オランダ)で望遠鏡の発明特許を知ると、1609年5月にたった1日で10倍望遠鏡を作成し、さらに20倍望遠鏡に作り替えたそうです。 |

ガリレオのものとされる望遠鏡のレプリカ(グリフィス天文台) ガリレオのものとされる望遠鏡のレプリカ(グリフィス天文台)"Galileo telescope replica" ©Michael Dunn(3 November 2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

ガリレオの観察によって月の表面クレーターだけでなく、太陽の黒点、木星を公転する4つの衛星が発見されました。その発見に続き、他の天文学者が土星の環とその中にあるカッシーニの隙間、タイタンその他4つの衛星も発見しました。 |

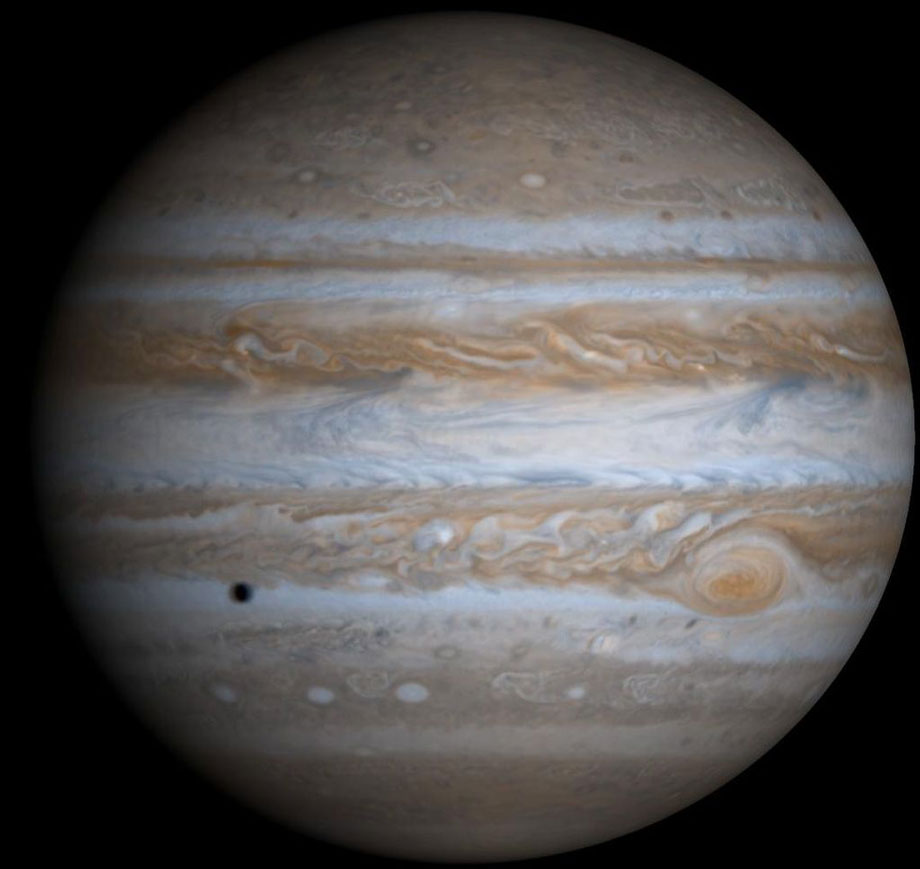

木星 |

| バンデッドアゲートで表現され得る天体として、木星も検討しました。縞模様はあるものの土星のような輪はありませんし、自ら光も放ちません。ご紹介作品のゴールドのフレームとは特徴が合わないので、木星ではないでしょう。 |

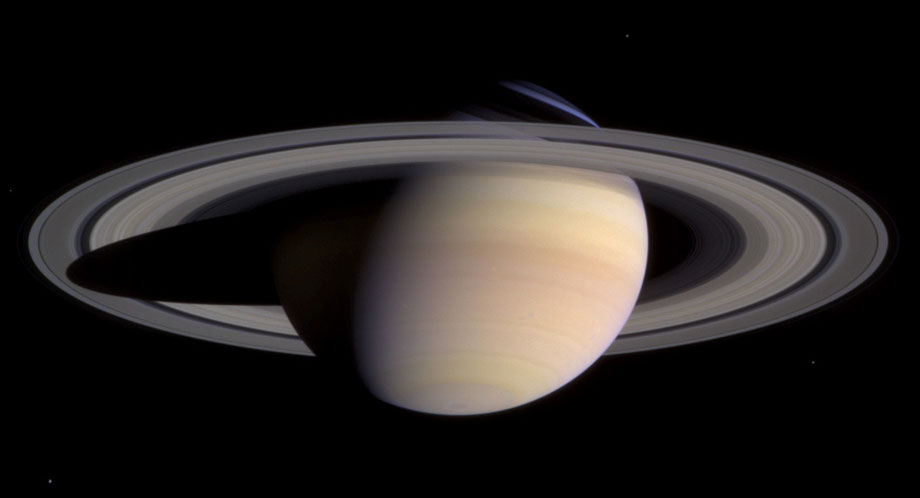

土星 土星 |

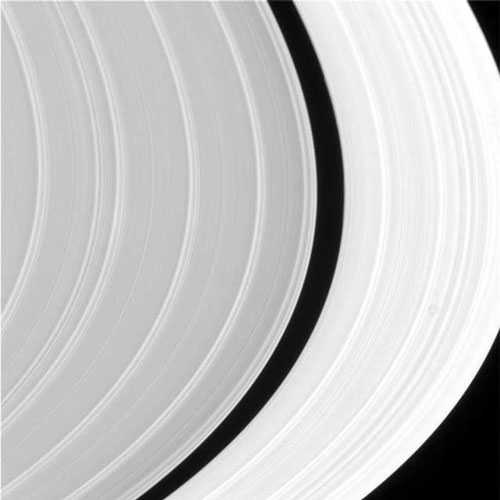

土星の環のカッシーニの隙間 土星の環のカッシーニの隙間 |

自らは光を放たない土星もちょっとパワー不足な印象です。 ゴールドのフレームにカッシーニの隙間という最大の特徴も表現されていません。 ちなみにカッシーニの隙間は観測時の土星の向きなど、条件が良ければ現代では市販の天体望遠鏡でも観ることができます。 |

ジョヴァンニ・カッシーニ(1625-1712年) ジョヴァンニ・カッシーニ(1625-1712年) |

このカッシーニの隙間を発見したのはイタリア出身のフランスの天文学者、ジョヴァンニ・カッシーニです。 パリ天文台の初代台長で、その子孫も含めて4代に渡ってパリ天文台の台長を務めています。 カッシーニは木星の大赤斑も発見するなど、惑星観測で様々な功績を残しています。 1675年にすでにカッシーニの隙間が発見されていたなんて凄いですね。 |

太陽のモチーフの意味

可能性1. ヨーロッパの太陽信仰

|

各特徴から、この作品のモチーフは太陽と考えて問題ないでしょう。 それではなぜ太陽をモチーフとした作品が作られたのでしょうか。 |

|

| 『Celebration』 スウェーデンの彫金が美しいロニエット スウェーデン 1900年頃 SOLD |

『Celebration』でも触れた通り、ヨーロッパでも高緯度地域は特に冬場は太陽に恵まれないため、太陽信仰が根付いています。 このスウェーデンのロニエットに彫金されているのも、太陽やそのエネルギーを表すスパイラル模様や、太陽の恵みで咲く花々です。 |

|

『ケルトの聖火』 |

『ケルトの聖火』でもご説明したとおり、ケルトの古代から存在するスパイラル模様も太陽信仰に基づくものです。 古代だけでなく、このように19世紀のジュエリーのモチーフにも使われるくらい太陽信仰は身近なものなのです。 |

|

このような太陽そのもののジュエリーがあるのは、ヨーロッパにおいてとても納得できることなのです。 太陽が陰って暗い日が続いたり、太陽の昇る時間が少ない冬の季節、このブローチを着ければ本人も周りの人も太陽からエネルギーを力強く暖かい気持ちになったに違いありません。 |

可能性2. 太陽の沈まない帝国

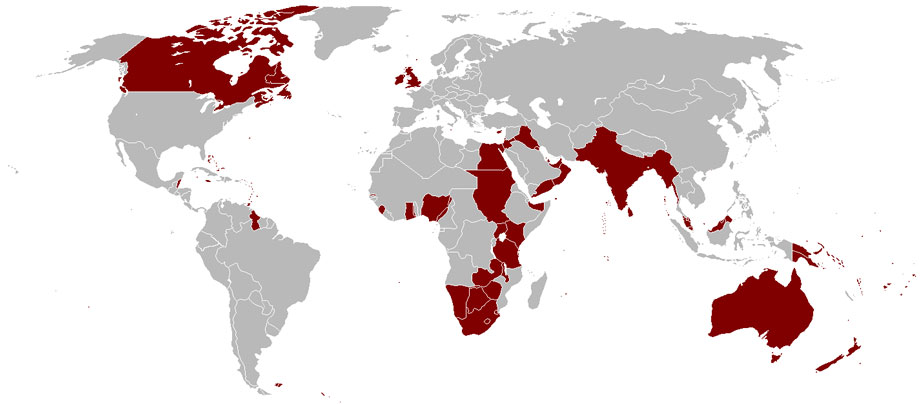

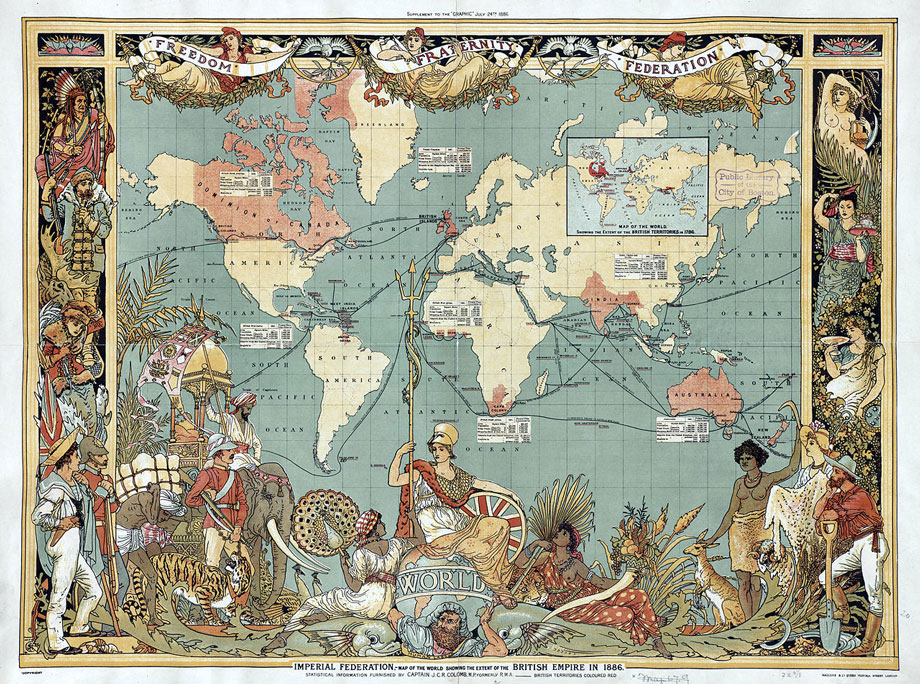

大英帝国(1921年) 大英帝国(1921年) |

| 長年植民地をめぐる争いと世界の覇権を握る戦いが繰り返されてきたヨーロッパですが、1754年から1763年までの七年戦争に勝利した結果、植民地獲得による領土拡大によってイギリスは現実に日の沈まない帝国となりました。 |

七年戦争の交戦勢力 【引用】『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』七年戦争 2021年4月17日(土) 01:02 UTC 七年戦争の交戦勢力 【引用】『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』七年戦争 2021年4月17日(土) 01:02 UTC |

七年戦争は真の意味で初めての世界大戦と言われています。 戦争はヨーロッパにおける政治再編を引き起こしただけでなく、19世紀の大英帝国の繁栄、プロイセンのドイツにおける地位の上昇、アメリカ合衆国の独立とフランス革命の遠因になったとされています。 |

大英帝国(1886年) 大英帝国(1886年) |

19世紀に迎えた大英帝国の最盛期は『パクス・ブリタニカ』と呼ばれています。Pax Britannica、『イギリスの平和』を意味するラテン語です。ローマ帝国の黄金期『パクス・ロマーナ(ローマの平和)』に倣った名称です。 大英帝国の最盛期は19世紀半ば頃から20世紀初頭までの期間ですが、特に『世界の工場』と呼ばれた1850年頃から1870年頃を指してパクス・ブリタニカと言うことが多いようです。イギリスは特にこの時期、産業革命による卓抜した経済力と軍事力を背景に、自由貿易や植民地化を巧みに使い分けて覇権国家として栄えました。 |

|

この作品は1860年頃、大英帝国が最盛期を迎えたパクス・ブリタニカのど真ん中に作られた作品です。 高緯度地域の暖かい太陽という以上に、私にはそのような日の沈まない帝国、大英帝国のような威信のようなものがこの作品から感じられるのです。 |

格調の高さを演出する金細工

|

このゴールドの重厚な作りが、格調高い雰囲気の理由の1つです。 全体としては、ブローチとしての使用には問題がない程度の重量です。 |

|

あくまでもメインのバンデッドアゲートの魅力を強調するための、脇役としてのこの金細工のセンスが素晴らしいです。 太陽から放射される8方向への光熱エネルギーのようなデザインは、シンプルな7本ずつの金線で表現されています。太陽を囲む3本の外環は、それぞれ縒り線や粒金細工のように見えるデザインの金線と、金線自体の太さが巧みに使い分けられています。 絵画を引き立てるには額縁がとても重要ですが、主役のバンデッドアゲートが最高に引き立つ素晴らしいデザインと作りになっているのです。 |

|

裏に四人のイニシャルが彫られています。 H.E.H ファーストネームがすべて『H』なので、他人による何か共通の集まりと言うより、一族4人のイニシャルの可能性が高そうです。 年代も1860年頃に絞ることができるので、気になる方は貴族の家系図などを調べてみると何か分かるかもしれません。 |

左に付いているパーツは、フリンジなどを下げるための物です。 4人分のイニシャルが彫られていることからも、このブローチが何かの目的で特別にオーダーされた作品であることが分かります。そうは言っても、作られた目的に対する役目は元の持ち主の元で無事に終えています。 新しい持ち主は、芸術作品としても楽しめるハイクラスのジュエリーとして、エネルギー満ちあふれる太陽としてでも、大英帝国の威信にあやかる気分でも、自由に楽しめば良いのです♪ |

|

『コロコロ・スネーク』

『コロコロ・スネーク』