No.00218 Geometric Art |

|

|

|

||

『Geometric Art』 |

||||

|

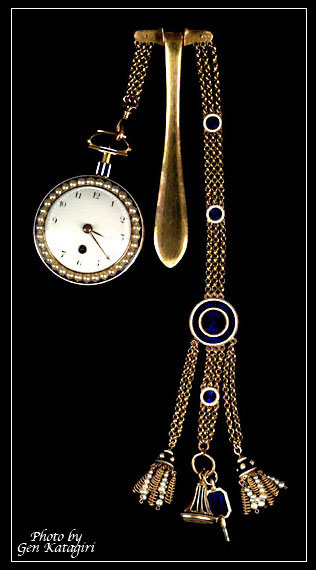

| 王侯貴族が特別オーダーで作っていたアンティークジュエリーは、単なるジュエリーと言うよりも芸術作品と言う方が相応しい場合も多々あります。ゴールドだけで制作されたこの作品は少し分かりにくいかもしれませんが、いかにも当時の知的階層のイギリス貴族らしい芸術品です。 |

|

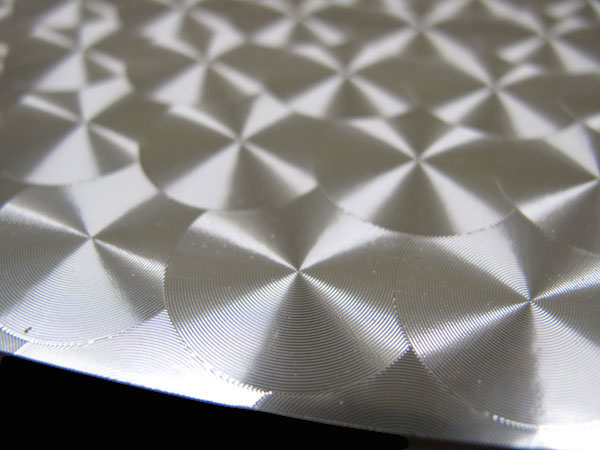

| ゴールドをたっぷりと使った重厚な作り。中央はエンジンターンの美しい幾何学模様、外周とバチカンには見事な手彫りの彫金。しかもそれが両面に施されていると言う、何とも贅沢な作りです。最上級の手彫りの彫金が見事すぎて、現代人の感覚からするとそれが主役にも見えてしまうかもしれません。 |

|

でも、絵画と同じです。 この作品のメインは中央のエンジンターンの模様で、手彫りの彫金は額縁に過ぎません。 通常では考えられないような、恐ろしく上等な額縁ですよね。 この作品を理解するために、エンジンターンについて少し歴史を探ってみることにしましょう。 |

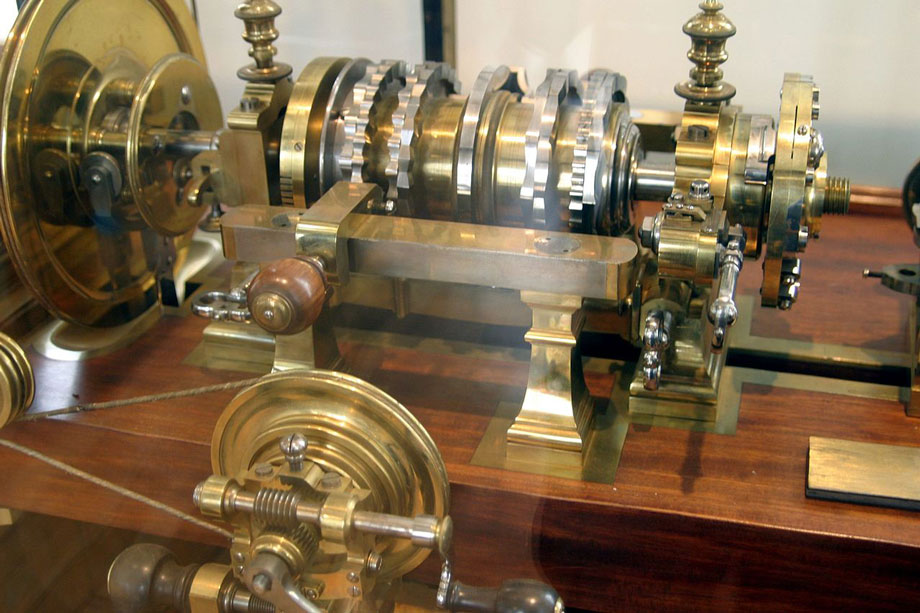

エンジンターンの模様を作るために必要な『旋盤』

旋盤を使い銅無垢から部品を作成する時計職人 "Watchmaker's Lathe in use" ©Zephyris(11 August 2013, 15:52:14)/Adapted/CC BY-SA 3.0 旋盤を使い銅無垢から部品を作成する時計職人 "Watchmaker's Lathe in use" ©Zephyris(11 August 2013, 15:52:14)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

刃物の設計や当て方次第で様々な加工が可能な、使い道が無限大のおもしろ装置です。 Genと同い年の元エンジニアの知人も趣味で持っていたのですが、不要になり譲渡先を探したら欲しがる人が多数いたそうです。完全にオタクの世界の話です(笑) |

旋盤の起源

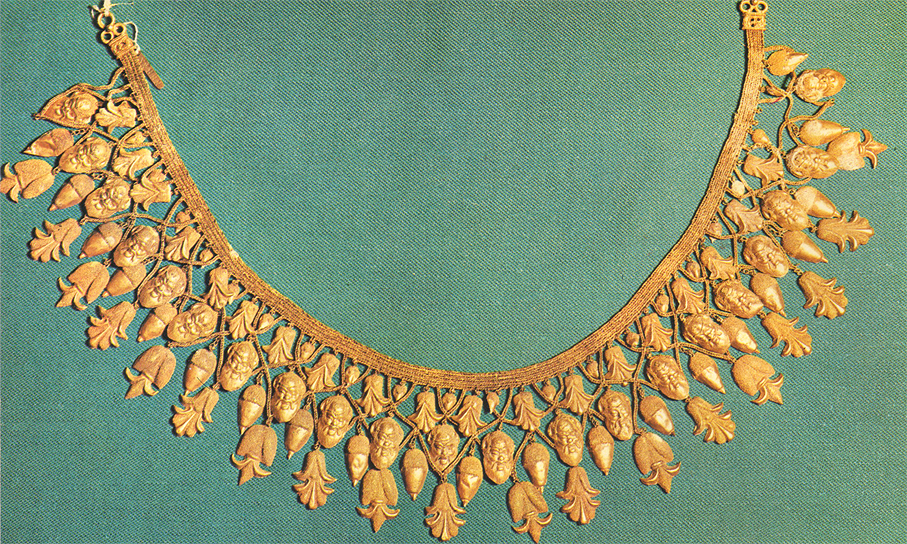

旋盤は古代から存在する加工機具です。古くは紀元前14世紀〜紀元前13世紀のミケーネの遺跡からその痕跡が発見されています。紀元前6世紀の古代エトルリアの墓から発見された木製のボウルの断片や、同時代のアナトリアの木製の皿は回転機構を使って作られた痕跡が見られ、少なくともこの時代には旋盤が確実に存在したことが分かっています。 |

|

『シレヌスの顔のついたネックレス』(エトルリア 紀元前6-紀元前5世紀)国立博物館(ナポリ) 『シレヌスの顔のついたネックレス』(エトルリア 紀元前6-紀元前5世紀)国立博物館(ナポリ)【引用】ジュウリーアート(グイド=グレゴリエッティ著、菱田 安彦 監修、庫田 永子 訳 1975年発行)講談社 ©GUIDO GREGORIETTI, Y.HISHIDA, N.KURATA p.54,27 |

| まあ、エトルリアは同じくらいの時代に既にこういう現代人の想像を遙かに超える作品も作っているくらいなので、テクノロジー的にはものすごく納得ですね。布の糸と同じ太さの金線細工、粉としか言いようのない粒金細工。 |

フォルトゥナート・ピオ・カステラーニ(1794-1865年) フォルトゥナート・ピオ・カステラーニ(1794-1865年) |

遺跡を発見以降、カステラーニを始めとしてたくさんの研究者によってその製法が議論されてきましたが、未だどうやって制作されたのかはっきりは結論がつかないようです。 人間の知能は2000年〜6000年前がピークと言う説もあります。 呪術的なアイテムや、土偶のようによく分からない現代アートのような造形だけを見ると、古代に生きた人たちは稚拙だったと感じてしまう可能性すらありますが、現代以上に賢くて感性豊かな人たちがたくさんいて、きっととても楽しかったに違いないと想像してしまいます。古代の物を見ると、ついそう感じます。 |

時計と旋盤の進化

レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519年) レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519年) |

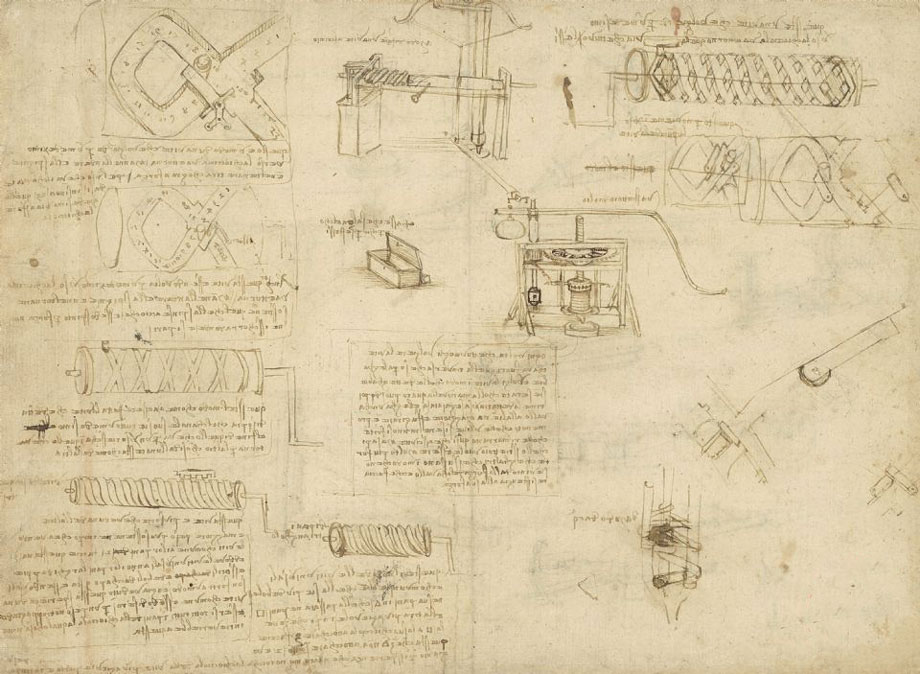

さて、紀元前には既に発明されていた旋盤機構は、各年代、各地域で様々な発展を遂げます。 それが特に進化したのがルネサンスの頃でした。 イタリアで1500年頃までには、携帯が可能な時計が開発されました。 その後の時計産業の発展と共に、歯車など時計の部品を作るための、旋盤を使った装置の改良が進んだのです。 レオナルド・ダ・ヴィンチのスケッチにも、歯車の交換機構を備えたネジ切り旋盤など、様々な考案物が遺っています。 |

回転機構を使った装置のスケッチ(レオナルド・ダ・ヴィンチ 1500年頃) 回転機構を使った装置のスケッチ(レオナルド・ダ・ヴィンチ 1500年頃) |

ローマ教皇レオ10世(1512年頃)ラファエロ・サンティ画 ローマ教皇レオ10世(1512年頃)ラファエロ・サンティ画 |

宗教革命が起こる原因を作ったあのローマ教皇、レオ10世も時計を愛用していたそうです。 フィレンツェの富豪メディチ家の次男で、莫大な資金力で教皇位に就き、就任に当たり「現世の享楽を謳歌する」と宣言した人物ですね(笑) この頃のローマ教皇は大国の領主と言うべき富と権力を持っていたのですが、レオ10世がそこらの王侯より贅沢を好み、就任2年で法王庁の財政が危機に陥ったほどでした。 |

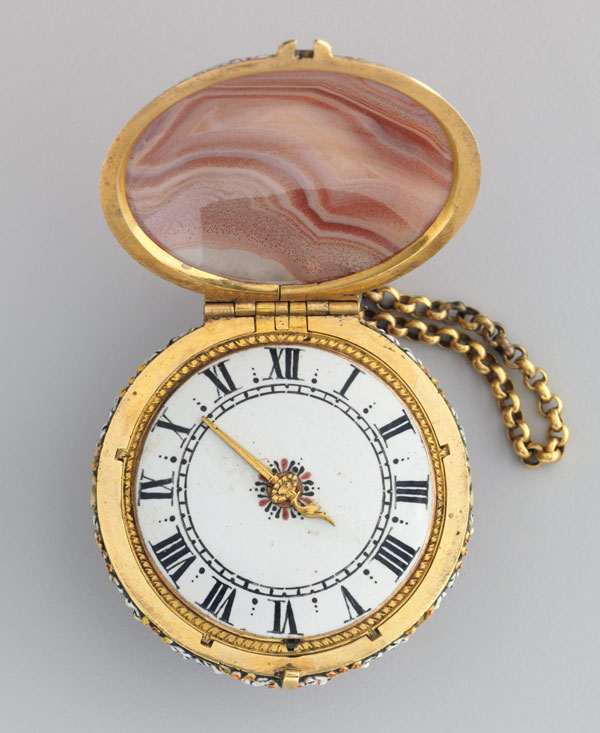

ガーター勲章デザインの懐中時計(ムーヴメント:ニコラス・ヴァラン 1600年頃) ガーター勲章デザインの懐中時計(ムーヴメント:ニコラス・ヴァラン 1600年頃)メトロポリタン美術館 |

ギロッシュエナメルと旋盤

英国王室御用達RUNDELL&BRIDGE社 シャトレーン 英国王室御用達RUNDELL&BRIDGE社 シャトレーンイギリス 1790年頃 SOLD |

時計と旋盤技術の進化と共に、美しいギロッシュエナメルも進化しました。 |

|

|

エナメル文字盤以上に目を引くのが、18世紀に技術的にピークだったと言われるこの美しいギロッシュエナメルです。鮮やかな色彩と透明度の高いエナメルを、何度も釉薬を乗せて炉で焼くことを繰り返し、厚みを出したからこそ可能な、深い部分から湧き出てくるような美しい色合いとギロッシュの地模様が魅力です。 エナメル技術については『忘れな草』でも少しご説明していますが、ギロッシュの地模様を作るエンジンターンについては触れてこなかったので、今回はそこを見ていきましょう。 |

|

ローズエンジン旋盤

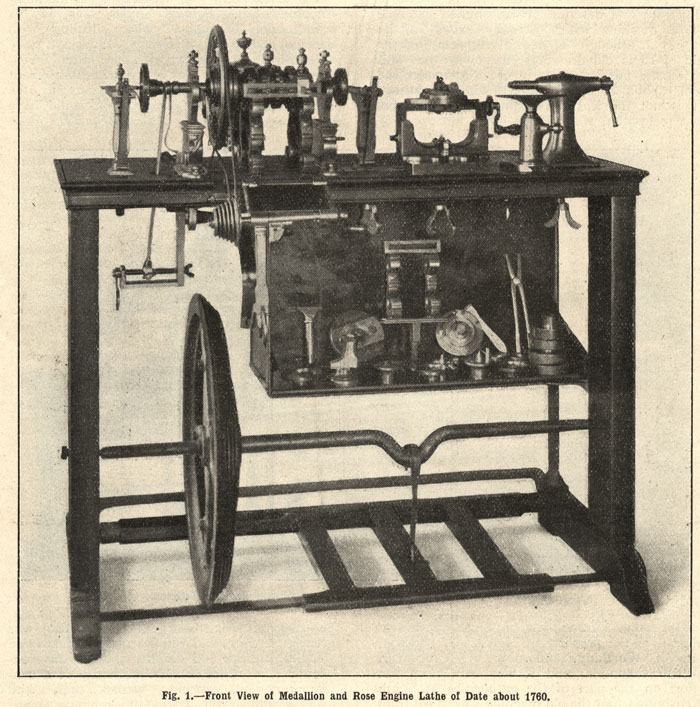

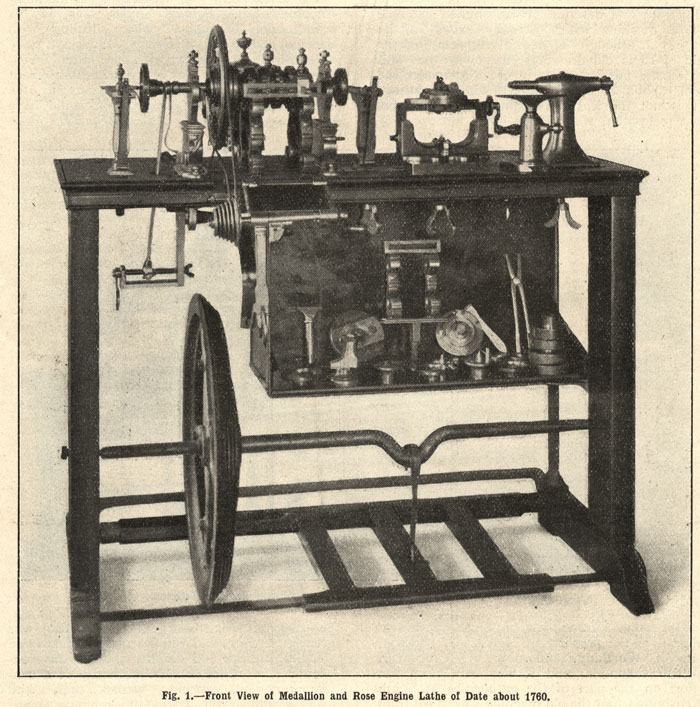

ローズエンジン旋盤(1760年頃) ローズエンジン旋盤(1760年頃) |

エンジンターンの模様を作る時に使われるのが、左のような『ローズエンジン旋盤』と呼ばれる装置です。 産業革命によって人力を必要としない旋盤も発明されていますが、細かい模様を描くためのこの旋盤の回転機構は、足踏みや手回し式などの人力です。 |

【参考】ローズエンジン旋盤を使って、時計のフェイスとなるパーツに地模様を描く様子 【参考】ローズエンジン旋盤を使って、時計のフェイスとなるパーツに地模様を描く様子 |

固定した刃物に、彫刻したい物を押し当てて回転させながら模様を描きます。 量産用の電動マシンもありますが、これは職人が加工の様子を目で確認しながら、手回しで模様を描いています。 |

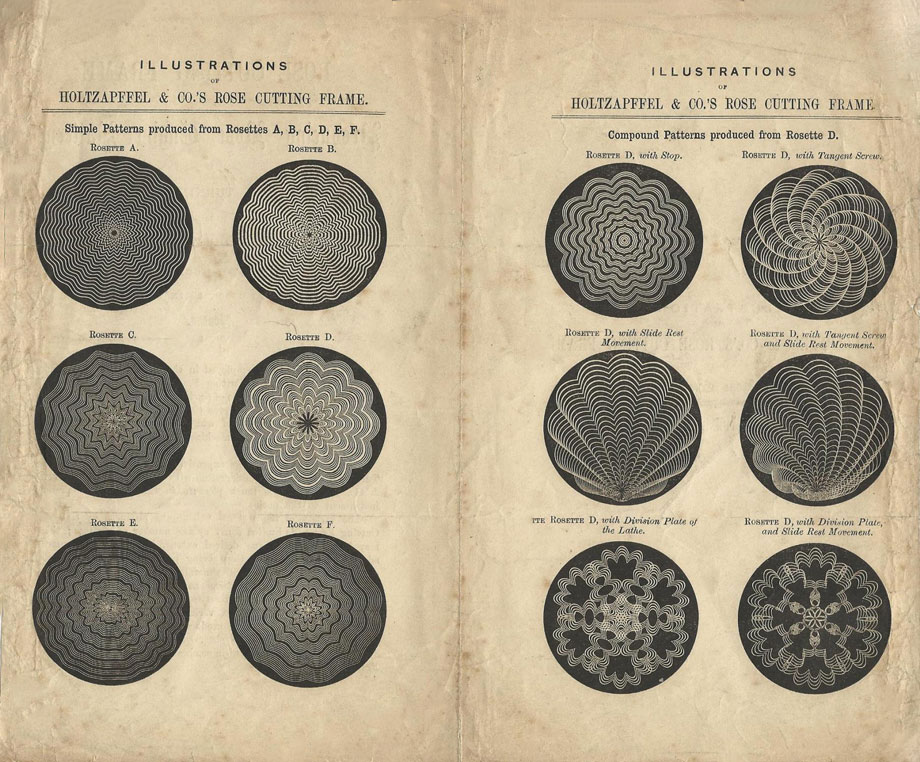

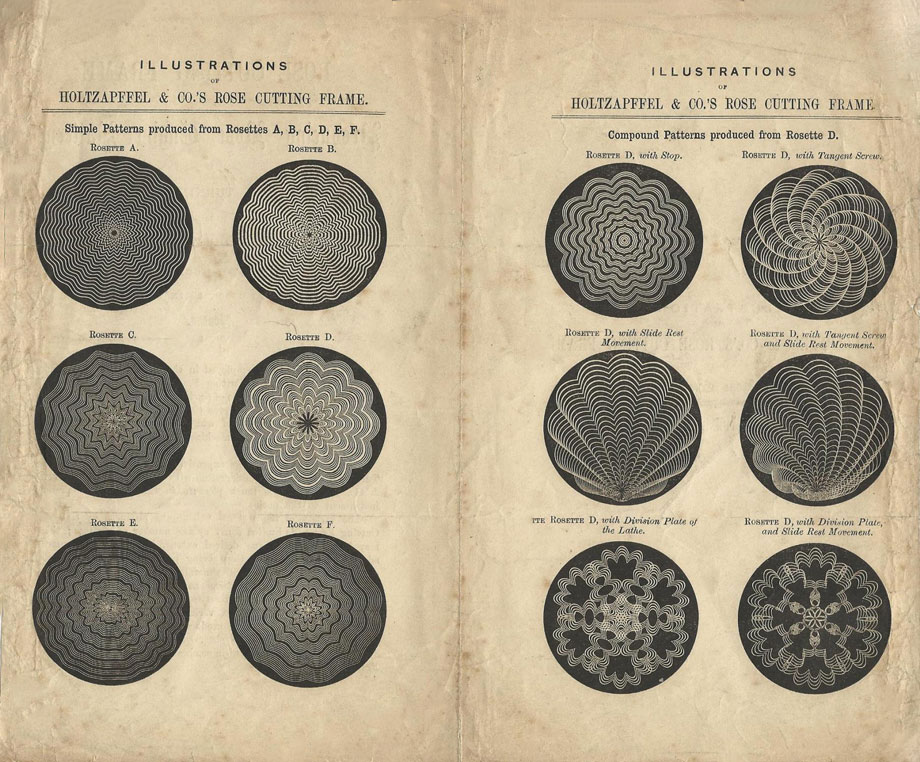

【参考】エンジンターンの様々な模様 【参考】エンジンターンの様々な模様 |

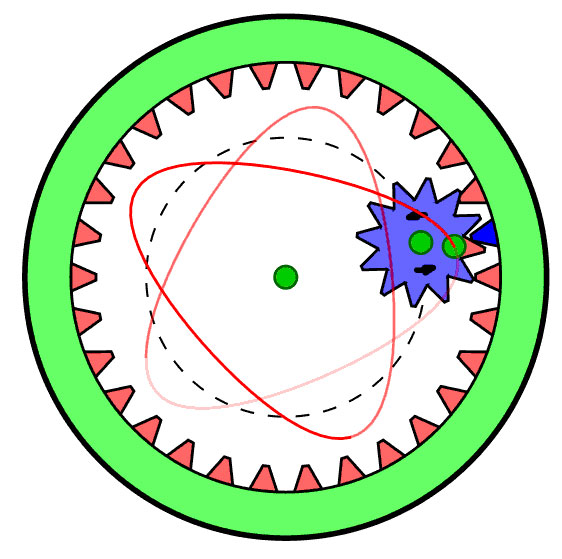

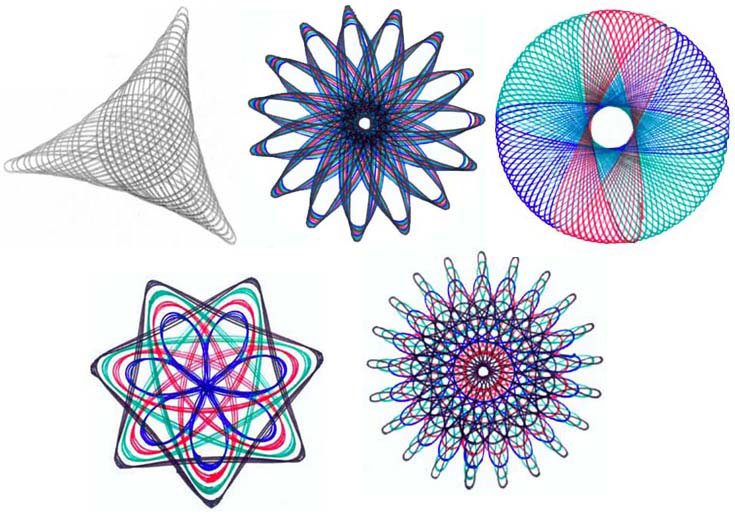

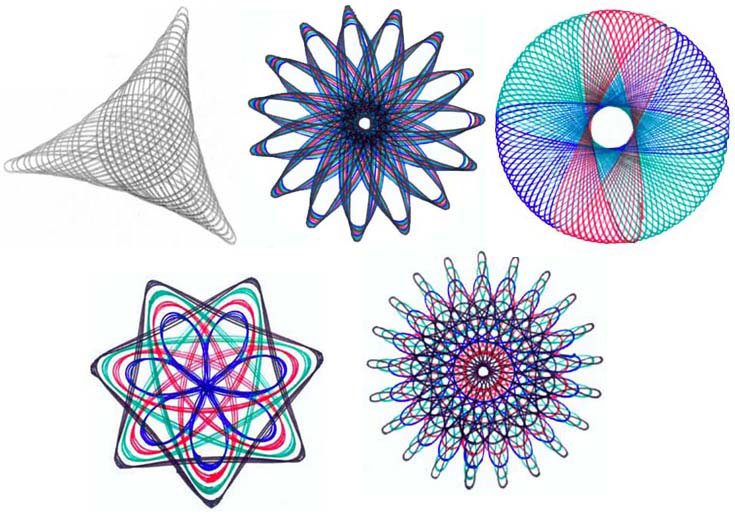

これまでにギロッシュエナメルの作品はいくつもご紹介してるので、模様にも様々なバリエーションがあることはご存じの方も多いと思います。これはどのようにして描いているのかと言うと、スピログラフと同じ原理を使っています。 |

スピログラフのキット一式 スピログラフのキット一式"Spirograph set(UK Palitoy early 1980s)(perspeective fixed)" ©Multicherry(24 August 2014)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

年代によるかもしれませんが、このスピログラフのオモチャは遊んだことがある方もいらっしゃいますでしょうか。私はこれが大好きで、小さい頃はしょっちゅう遊んでいた記憶があります。 |

スピログラフで歯車をかみ合わせて回転させるイメージ スピログラフで歯車をかみ合わせて回転させるイメージ"Spirograph Animation" ©MichaelFrey(12:06, 29 August 2015)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

歯車をかみ合わせて、簡単に様々な幾何学模様を描くことができます。 数学的に理解しようとすると、ややこしい数式が出てきたりして面倒なのですが、そんなこと分かっていなくても簡単に幾何学模様が描けますし、数学的なことを感覚的に感じることができて楽しいんですよね。 |

スピログラフで描いた幾何学模様 スピログラフで描いた幾何学模様 |

こういう幾何学が面白かったりして、実は数学者に興味を持った時期もあります。仕事ではなく趣味の範囲でいいやと思って数学者の道は進まなかったのですが、スピログラフのようなオモチャがあったら、大人でも知的好奇心がある方ならはまるのではないかと思います。 |

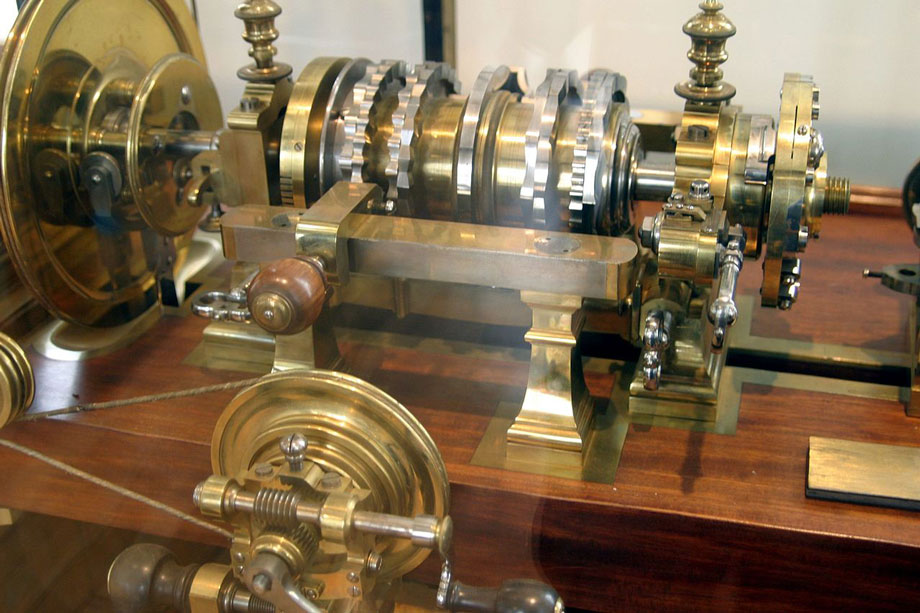

ローズエンジン旋盤の模様をコントロールするための歯車部分(1780年)Mercklein製 ローズエンジン旋盤の模様をコントロールするための歯車部分(1780年)Mercklein製"CNAM-IMG 0609" ©Rama(17:04, 17 July 2006)/Adapted/CC BY-SA 2.0 fr |

スピログラフと全く同じ形ではありませんが、ローズエンジン旋盤は上の画像中央の白い金属による歯車が、描く模様を決定するパーツです。歯車がどのような形状なのかで、描かれる模様が変わります。歯車の種類が多いほど様々な模様を描くことができます。 どのような模様になるかは歯車の設計次第ですが、数学的に計算して設計し、特注で作る必要があるので、意外と簡単ではありません。 |

革命前のフランスのギロッシュエナメル

|

エンジンターンがどのようにして描かれたのか、原理は何となくお分かりいただけたと思いますが、この作品を理解するのはもう1つ、歴史的な背景を見ていく必要があります。 実はまた、フランス革命が関係しています。 フランス革命は、知れば知るほど本当に色々な事象に影響しています。 |

『プロイセン王フリードリヒ2世』 『プロイセン王フリードリヒ2世』フランス(パリ) 1776-1777年頃 V&A美術館 【引用】V&A MUSEUM © Victoria and Albert Museum, London/Adapted |

エンジンターンの地模様が美しいギロッシュエナメルは、特に革命前の18世紀のフランスでピークを迎えました。 |

プロイセン王フリードリヒ2世(1712-1786年) プロイセン王フリードリヒ2世(1712-1786年) |

だからこそ世界の王族クラスがわざわざフランスの職人にオーダーし、特別な作品を作らせていたわけです。 この時代のフランスは、芸術品をオーダーするための世界の工房でもあったのです。 |

|

|

| 『ロシア皇帝エカチェリーナ2世』(パリ 1780-1781年)V&A美術館 【引用】V&A MUSEUM © Victoria and Albert Museum, London/Adapted |

|

ロシアの偉大な女帝、エカチェリーナ2世もパリでこの作品を作らせています。ロシアの天才プロデューサーであるファベルジェもこの時代のフランスのギロッシュエナメルに魅了されて、熱心な研究を経て、有名なファベルジェのエナメルにつながっています。 |

|

アンシャンレジームを風刺した絵(1789年) アンシャンレジームを風刺した絵(1789年) |

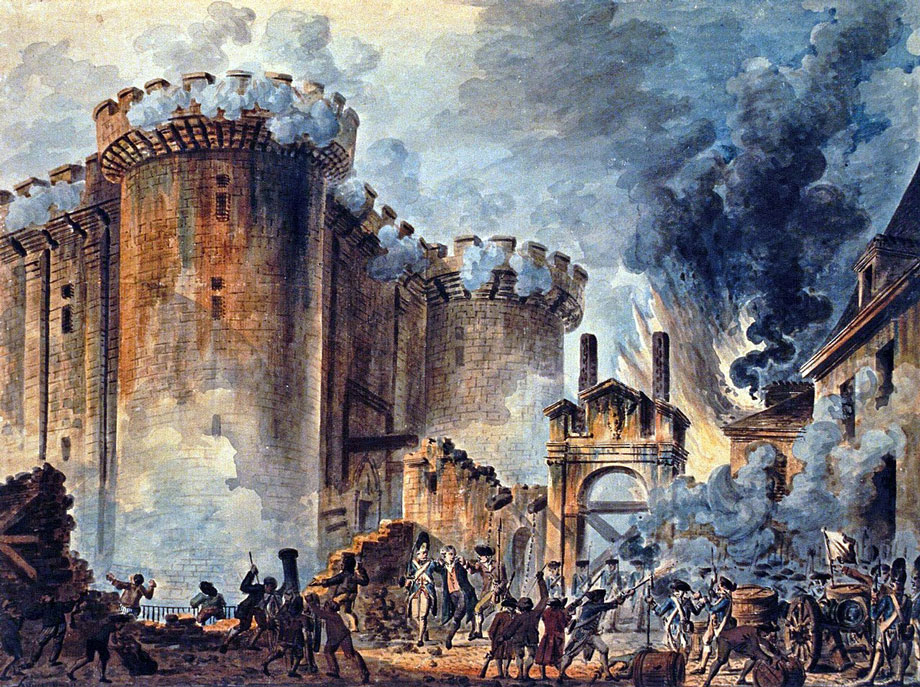

そんなフランスですが、市民の不平不満が溜まりすぎて1789年に革命が勃発します。 詳細は『ジョージアンの女王』もご参照いただければと思いますが、この革命はフランス革命戦争からナポレオン戦争につながっていき、ヨーロッパ中が大迷惑こうむる事態に発展します。 |

フランス革命によるエンジニアの移住

ジョン・ジェイコブ・ホルツァッフェル(1768-1835年) ジョン・ジェイコブ・ホルツァッフェル(1768-1835年) |

大迷惑をこうむった一人が、フランスのエンジニアだったジョン・ジェイコブ・ホルツァッフェルです。 ホルツァッフェルが住んでいたのはアルザス地方のストラスブールです。 |

側面から見たストラスブール大聖堂の全景(建設1176-1439年) "Strasbourg Cathedral" ©Jonathan Martz(April 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 側面から見たストラスブール大聖堂の全景(建設1176-1439年) "Strasbourg Cathedral" ©Jonathan Martz(April 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

ストラスブールはローマ人が築いた古い都市です。ストラスブールの語源はドイツ語のシュトラースブルク『街道の街』で、交通の要衝つぃて栄えてきました。ゴシック建築の代表作とされるストラスブール大聖堂でも有名な街ですね。高さ142m、めちゃくちゃ高いですね。1647年から1874年までは世界一の高層建築で、そのような建物がある街だったということからも、場所的に重要な街だったことが分かります。 |

ストラスブール大聖堂前のクリスマスデコレーション ストラスブール大聖堂前のクリスマスデコレーション"Strasbourg Christmas" ©Romynine(2017年12月22日)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

16世紀から続く、ヨーロッパ最大級にして最古のクリスマスマーケット『マルシェ・ドゥ・ノエル』には、毎年数百万人もの観光客が世界から訪れるので、これでも有名だったりします。 |

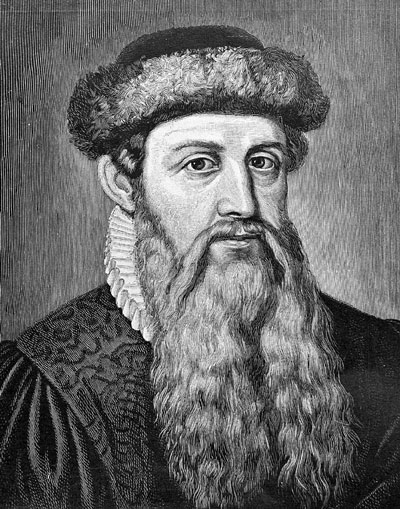

ヨハネス・グーテンベルク(1398年頃-1468年) ヨハネス・グーテンベルク(1398年頃-1468年) |

活版印刷技術で有名なドイツのグーテンベルクも一時期過ごしたことがあります。 フランス全土ではカトリックは90%と圧倒的多数ですが、ストラスブールがあるアルザス地方はプロテスタントが多く、ザワークラウトが名物だったりと、ドイツ色が強い地域でもあります。 現在はフランスに属しますが、ドイツ国境付近という土地柄、どちらにも属した歴史がある、地理的にも複雑な地域です。 アルザス通史の著作は地元ですら稀少で、フランス人が著したものは神聖ローマ帝国の時代がなかったかのように書かれ、ドイツ人が著したものはナチスドイツ時代に僅かしか触れなかったりという状況のようです。なかなか過酷な地域です。 |

バスティーユ襲撃(ジャン=ピエール・ウエル 1789年) バスティーユ襲撃(ジャン=ピエール・ウエル 1789年) |

さて、フランス革命の時期はアルザスはフランスに属しており、ストラスブールが州府でした。革命の余波で1789年にストラスブール市庁舎は市民によって略奪を受けています。 このため、1792年にエンジニアのホルツァッフェルもロンドンに移住しました。 |

ホルツァッフェルによるイギリスでの事業

ロンドンに移住したホルツァッフェルは、1794年に機械製作会社を設立し、1795年6月からローズエンジン旋盤の販売を始めました。ホルツァッフェルが亡くなる1835年までに、約1,600台もの旋盤が販売されています。 ホルツァッフェルの死後も息子のチャールズが事業を続け、『回転と機械の操作』というタイトルの論文を制作しました。最初の巻が出版されたのは1843年です。 最終的に約2,750ページに達するこの論文は、チャールズの息子ジョン・ジェイコブ・ホルツァッフェル2世によって最後の2巻が制作され、完成されました。この論文は、装飾用のローズエンジン旋盤の聖書とされています。 |

|

数学的面白さや装飾性の高さがうけ、イギリス貴族の男性の趣味として、ローズエンジン旋盤を使ったエンジンターンが流行しました。 気持ちはめちゃくちゃ分かります!(笑) |

| エンジンターンのパターン(ホルツァッフェルの論文より) |

最初は王侯貴族のような特別な身分の人たちだけの趣味だったローズエンジン旋盤も、次第にある程度裕福な人々も使えるようになっていきます。 例に漏れず20世紀初頭ころまでに時代遅れとなり、ホルツァッフェルの会社も1928年に最後の旋盤を売却して終わりました。 |

エンジンターンを使った小物やジュエリー

エドワーディアン シルバー・カードケース エドワーディアン シルバー・カードケースイギリス(チェスター) 1906年 SOLD |

エンジンターンを使った作品と言うと、シルバー・カードケースを思い浮かべる方も多いと思います。 シルバーのみで作られる、イギリス貴族好みのこのタイプのカードケースは宝石どころかエナメルも一切施されず、エンジンターンの幾何学模様や手彫りの彫金が見せ場です。 |

レッドエナメル ロケット・ペンダント レッドエナメル ロケット・ペンダント天然真珠、ギロッシュ・エナメル、18ctゴールド イギリス 1900年頃 SOLD |

一方で小物ではなくジュエリーの場合、エンジンターンがそのまま使われた作品はほぼありません。 エンジンターンの模様の上にエナメルを施し、地模様としてギロッシュエナメルの美しさを引き立てている作品はいくつかご紹介してきました。 エンジンターンは名脇役というイメージです。 |

両面ギロッシュエナメル ロケット・ペンダント 両面ギロッシュエナメル ロケット・ペンダントギロッシュエナメル、18ctゴールド、シルバー イギリス 1900年頃 SOLD |

ギロッシュエナメル ロケット・ペンダント ギロッシュエナメル ロケット・ペンダント天然真珠、パープル・ギロッシュエナメル、ホワイト・エナメル、ゴールド、ガラス イギリス 1900年頃 SOLD |

エンジンターンがメインのジュエリー

|

このように、エンジンターンがメインの王侯貴族クラスのジュエリーはなかなか見ることがありません。 それだけでなく重厚なゴールドの使い方、手彫りの彫金によるフレームやバチカンも相当なレベルのものです。 |

|

エンジンターンがメインのアンティークジュエリー自体は存在しますが、ヘリテイジでは扱わないレベルのつまらない安物ばかりです。 左もロケットペンダントですがエンジンターンの模様もシンプルですし、10Kでフレームもかなりシンプルです。 |

| 【参考】10Kゴールド・ロケット・ペンダント |

|

|

| 【参考】9ctゴールド・ロケット・ペンダント | 【参考】金メッキ・ロケット・ペンダント |

| これらも安物であることは、材質や作りを見れば明らかです。バチカンもフレームもかなり簡素ですね。安物なので、バチカンにまで彫金を施すなんてことはあり得ないのです。 | |

|

|

| 【参考】9ctゴールド・ロケット・ペンダント | 【参考】9ctゴールド・ロケット・ペンダント |

【参考】何のデザインもない安物の裏側 【参考】何のデザインもない安物の裏側 |

これらもいかにもな安物です。 裏面に全く細工が施されていない上に、磨かれたせいなのかどうか判別ができませんが、あまりにもピカピカすぎてアンティークかどうかも怪しいレベルです。 アンティークだったとしてももちろんヘリテイジでは扱いません。 アンティークジュエリーであっても、安物としてお金も手間もかけずに作られたものは現代でも作ることは可能です。 そういう物は価値がないというのがヘリテイジのスタンスです。古ければ何でも良いというお店もあるでしょうし、そのお店に価値観を押しつけるつもりも全くありません。GENの頃から変わらない、一般的なアンティークジュリーの店との明確な違いです。 |

王侯貴族のジュエリー

|

|

| 【参考】ヘリテイジでは扱わないクラスのゴールド・ロケット・ペンダント | |

これはバチカンの両面やフレームにも一応手彫りの彫金が施してあり、裏は面取りガラスのロケットになっているので、一応そこそこの身分の人物が作らせたものだと考えられます。でも、エンジンターンも単純な模様ですし、手彫りの彫金のレベルも高くありません。このレベルのものもヘリテイジでは当然扱いません。 |

|

|

| この作品がいかに傑出した特異な存在であるかがお分かりいただけたことと思います。それではなぜこのような作品が作り出されたのか、ここからは時代背景やイギリス貴族のことを考慮して推理するしかありません。 |

イギリス貴族の遊び心

ヘンリー・ソルト(1780-1827年) ヘンリー・ソルト(1780-1827年) |

『アンズリー家の伯爵紋章』でもご紹介しましたが、この紋章シールの最後の持ち主だったと推測されるジョージ・アンズリー伯爵も、アーティスト、トラベラー、骨董蒐集家、外交官でありエジプト学者でもあったヘンリー・ソルトを連れて、自らエジプト、紅海、インド、スリランカにでかけて調査・研究を行っていました。 |

|

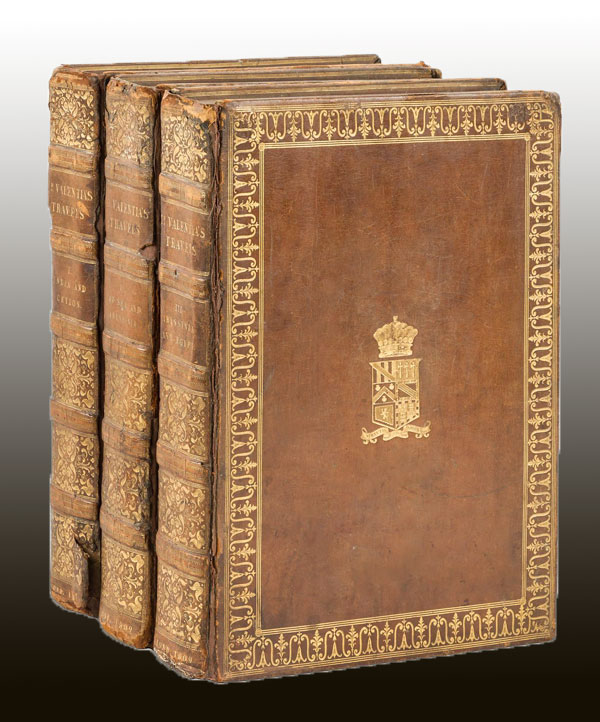

その内容はわざわざ本にまとめられています。 興味があること、楽しいことは自分でやってみたいし、やれるお金や時間があるのがイギリス貴族なのです。 |

| Voyages and Travels to India, Ceylon, and the Red Sea, Abyssinia, and Egypt, in the years 1802, 1803, 1804, 1805, and 1806 |

ローズエンジン旋盤(1760年頃) ローズエンジン旋盤(1760年頃) |

数学好き、メカ好き、工作大好きの、好奇心あふれる知的階層のイギリス貴族がこのオモチャを手に入れたら、絶対にいろいろと自分でやってみたくなるはずです。 |

"CNAM-IMG 0609" ©Rama(17:04, 17 July 2006)/Adapted/CC BY-SA 2.0 fr |

|

これは子供の遊びレベルの簡単なことではありません。歯車の設計次第でいくらでも模様をデザインできます。センスの良い模様を描きたいというのは誰でも思うところですが、数学的なことを計算して理想の歯車を設計するのは結構難しそうだと思いませんか? だからこそやる気に燃えて試行錯誤、貴族自らがトライしたのではないかと感じます。現代だとCADなどの設計ソフトを使えば簡単に歯車の形状はデザインできますし、3Dプリンタなどを使うデジタルファブリケーションで、庶民でも簡単かつ安価で試作品を制作できます。 既製品の装置を買ってきて製造すること自体、結構お金がかかることですが、装置自体を設計・開発するとなるとそこそこの体力がある企業でなければ不可能です。 |

|

|

「こんな模様を作ってみたんだよ。」なんて、この作品を周りの貴族に見せれば、当然自慢になったに違いないのです。 財力、知力、器用さに加えて、美的感覚も備えていなければできない作品であることは一目瞭然なのです。 |

フランス王ルイ15世の公妾ポンパドゥール夫人(1721-1764年) フランス王ルイ15世の公妾ポンパドゥール夫人(1721-1764年) |

知性と美貌を兼ね備えていたことで有名なポンパドゥール夫人もわざわざ彫り師を雇ってやり方を習い、道具も揃えて自らカメオやインタリオを作ったりしていたそうです。 意外と身分が高い人物自らが作品を作ったりすることはあったようです。 数学やメカ好きでないと興味を示さないであろうエンジンターンは、どちらかと言えば男性が好みそうなイメージですが、現代のリケジョの活躍を見ていると、案外ポンパドゥール夫人のような知性ある女性が作った可能性もありそうだと思ってしまいます。 |

美しいエンジンターンのデザイン

|

この作品は、エンジンターンをオーダーしたイギリス貴族本人が作り、それに相応しいフレームを職人に特別オーダーして完成させた作品だと推測しています。 |

【参考】現代の機械を使ったエンジンターン 【参考】現代の機械を使ったエンジンターン |

現代のマシンメイドの量産の工業製品だと、面白い模様なんて施される余地がありません。 |

|

この作品のエンジンターンは、美しいものを作ろうと手間をかけて丁寧に作ったことが良く分かるデザインです。 |

|

斜めから見ると、エンジンターンの彫りも厚みのある立体的な彫りであることが分かります。だからこそ実物を見るとゴールドの輝きがより一層惹き立つのです。 |

|

|

どの角度で見ても、エンジンターンからの黄金の輝きが見事です。 |

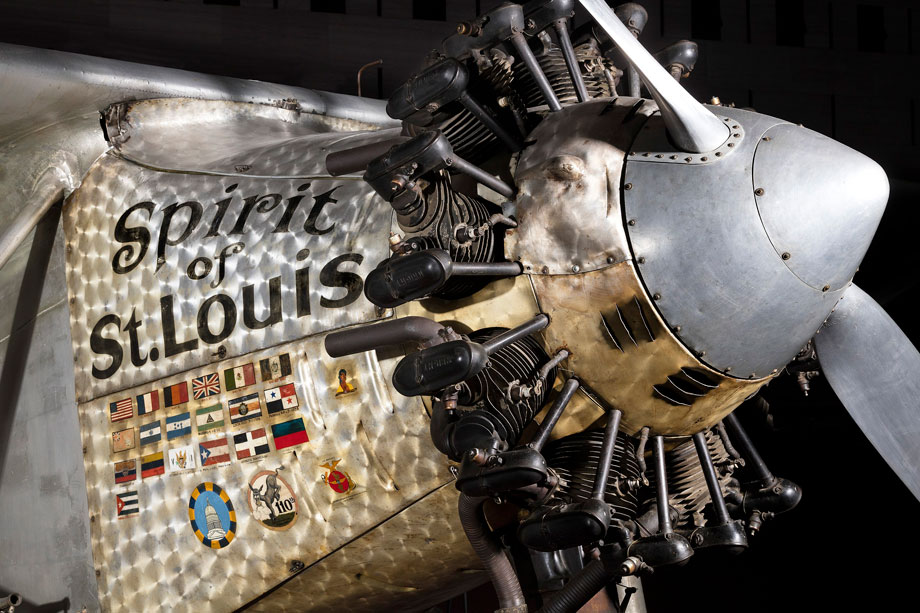

エンジンターンを使った飛行機の装飾 エンジンターンを使った飛行機の装飾 |

円形のこのタイプの幾何学模様は干渉による動的な輝きが面白さの一つでもあります。 |

|

この作品のエンジンターンもゴールドの干渉光を放ちます。 フレームの手彫りの彫金の静的な輝きに対して、エンジンターンのこの動的な輝きがコントラストとなって、実に印象的なのです。 |

19世紀の第一級の手彫りの彫金によるフレーム&バチカン

|

フレームとバチカンの手彫りの彫金は、滅多に見ることのない19世紀の第一級のレベルです。貴族自ら描いた自慢のエンジンターンの絵に相応しい、第一級の額縁をオーダーしたということなのでしょう。 |

|

縁に施された、深く力感溢れる彫金は本当に見事です。このような彫金はタガネで彫ってヤスリで磨いて仕上げるのですが、ここまでのハイレベルの物は滅多に出会うことがありません。 |

|

どちらが表か裏かも分かりませんが、両面に全く同じレベルの彫金が施されています。ゴールド自体にこれだけ厚みがあるため、ずっしりとした心地よい重量感と高級感があります。 |

|

この角度で見ると、フレームの彫金が如何に深くてダイナミックな彫金なのかが良く分かります。ゴールドに厚みがあるからできることですし、第一級の技術を持つ職人による仕事だからこそこれほどまでにシャープかつ滑らかで美しいのです。 |

高級な懐中時計のような作り

|

|

このロケット・ペンダントは、まるで小さな高級懐中時計のような作りなのも特徴です。バチカンには360度に素晴らしい彫金が施されており、回転するのでペンダントとしても使いやすいです。 |

|

ロケット

|

全体のコンディションもとても良い状態で、ロケットもきちんと閉まります。 |

|

片面だけでも作るのは大変なのに、両面を完璧に仕上げるのはお金も時間も手間も倍かかります。これこそが、当時のイギリス貴族の中でも特に優れた人物だった、このロケットの持ち主の美意識だったということでしょう。 |

|

ゴールドだけで作られた、完全に細工物と言えるこの芸術作品。知的階層の人たちだけが真の価値を理解できる、何とも尊い作品だと感じるのです。 |

|

撮影に使っているような、作りが良いアンティークのゴールドチェーンをご希望の方には別売でお付け致します。いくつかご用意がございますので、ご希望の方には価格等をお知らせ致します(チェーンのみの販売はしておりません)。現代の18ctゴールドチェーンをご希望の方には実費でお付け致します。高級シルクコードをご希望の方にはサービスでお付け致します。 |