No.00153�@���z�̎g�� |

| �@�����o�����G�L�]�`�b�N�ȕ��͋C�Ɏv�킸��������Ă��܂��A�Ẫy���V���̃C���^���I�̌���ł���� �ł��A���́w���z�̎g���x�͂��ꂾ���ł͂Ȃ��̂ł��E�E�� |

![���z�̎g���@�{�@�]���A�X�^�[���@�T�T�����@�y���V���@�j�R���@�C���^���I�@�Ñ�@�A���e�B�[�N�W���G���[�t�����X�@�V�������x�G�i����](/2018/03/int-bird-18-0313-2.jpg)

| �@�ɂ߂ċM�d�ȌÑ�y���V���̑�ꋉ�̃C���^���I�ƁA1830�N���̃t�����X�̑�ꋉ�̃G�i�������[�N�̃V�����N���R���{���[�V���������A�܂��ɑ��݂��邱�Ƃ���Ղƌ����镶���E�|�p���ɂ߂������O�ł��I�I�� |

![���z�̎g���@�{�@�]���A�X�^�[���@�T�T�����@�y���V���@�j�R���@�C���^���I�@�Ñ�@�A���e�B�[�N�W���G���[�t�����X�@�V�������x�G�i����](/2018/03/int-bird-18-0313-b1.jpg) |

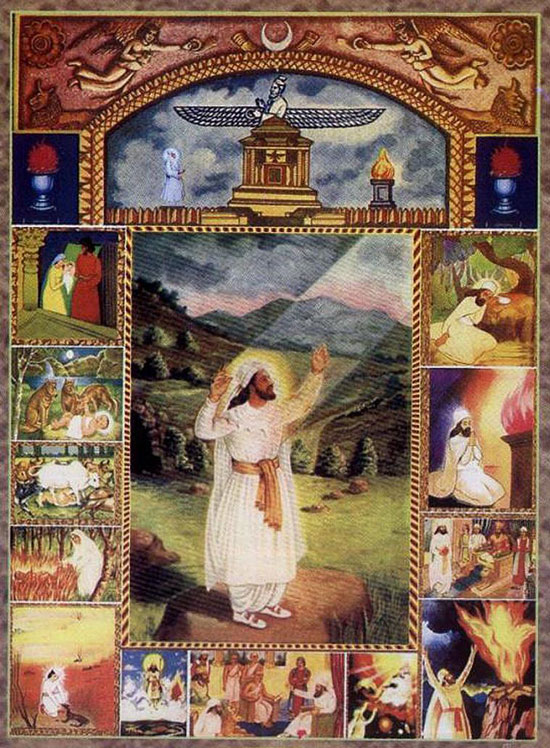

�w���z�̎g���x |

||

|

|

||

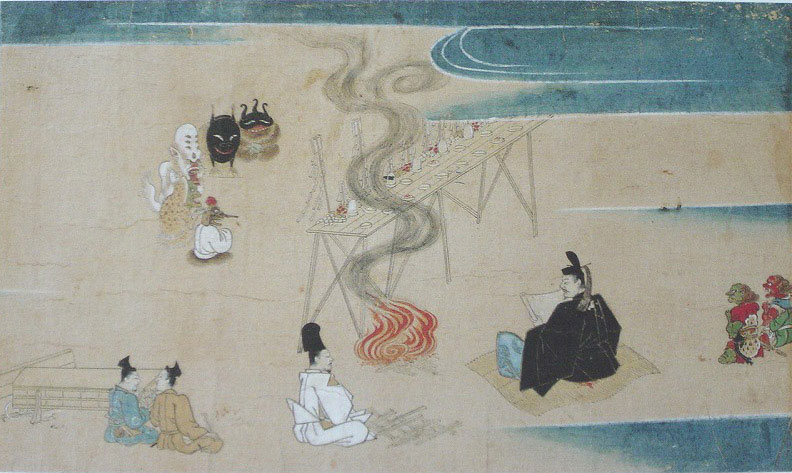

�@�H���Ŏs��ɂ͂��܂�o�ė��邱�Ƃ��Ȃ��T�T�����y���V���̃C���^���I�ł����A���͌Ñ�M���V����Ñネ�[�}�̑�ꋉ�̃C���^���I�ɂ�����Ƃ����Ȃ����i������Ă��܂����B�w���z�̎g���x�Ɏg���Ă���́A�j�R���Ƃ����V�R�̃I�j�L�X�̈��ł��B�����w�̉��n�̏�ɁA�͂��ɐ݂������͊D�F�݁A���F�݂������������w������Ă���̂������ł��B |

![���z�̎g���@�{�@�]���A�X�^�[���@�T�T�����@�y���V���@�j�R���@�C���^���I�@�Ñ�@�A���e�B�[�N�W���G���[�t�����X�@�V�������x�G�i����](/2018/03/int-bird-18-0313-a2.jpg) |

�j�R���͓Ɠ��̕��͋C�����̔�����������A�Ñネ�[�}����ł͍ł��l�C���������ł��B�Ñ�̃C���^���I���D�ƂɂƂ��Ă������̓I�Ȃ̂ł����A�T�T�����y���V���̃C���^���I�ɂ����̂悤�Ȕ������j�R���̃C���^���I���������Ƃ͋����ł��I �T�T�����y���V���̑�ꋉ�̍�i������@��Ȃ�Ėő��ɂ���܂���E�E�� |

���Ƃ��ċ�������w�y���V���̒��x3��

�y���V���`���̒��w�V�[�����O�x�̌��D���i�T�T�����y���V���@6-7���I�j �y���V���`���̒��w�V�[�����O�x�̌��D���i�T�T�����y���V���@6-7���I�j |

�w�z���z�����x "Numida meleagris -Serengeti National Park, Tanzania-8(1)" ©Bob(11 February 2007)/Adapted/CC BY 3.0 �w�z���z�����x "Numida meleagris -Serengeti National Park, Tanzania-8(1)" ©Bob(11 February 2007)/Adapted/CC BY 3.0 |

�w�j���g���x "Gallus gallus male Kaziranga 1" ©Lip Kee Yap from Singapore, Republic of Singapore(15 April 2008, 19:55)/Adapted/CC BY-SA 2.0 �w�j���g���x "Gallus gallus male Kaziranga 1" ©Lip Kee Yap from Singapore, Republic of Singapore(15 April 2008, 19:55)/Adapted/CC BY-SA 2.0 |

![�j�R���@�C���^���I�@�{�@�]���A�X�^�[��](/2018/03/int-bird-18-0313-7.jpg) |

�j�R���̒��ɂ͓����I�ȃg�T�J�Ɠ��Ђ����F�߂��܂��B �`���̒����f�t�H�������ꂽ���Ȃ̂��H ���{�l�ɂƂ��ăj���g���ȊO�͓���ݐ[�����ł͂Ȃ��̂ŁA�ڂ���������O�ɂ܂��͂ǂ��������Ȃ̂����Ă����܂��傤�B |

�y���V���̓`���̒��w�V�[�����O�x

�w�V�[�����O�x�V���o�[�v���[�g�i�T�T�����y���V���@7-8���I�j"Sassanid silver plate by Nickmard Khoey" ©Nickmard Khoey(18 Sptember 2008)/Adapted/CC BY-SA 2.0 �w�V�[�����O�x�V���o�[�v���[�g�i�T�T�����y���V���@7-8���I�j"Sassanid silver plate by Nickmard Khoey" ©Nickmard Khoey(18 Sptember 2008)/Adapted/CC BY-SA 2.0 |

�V�[�����O�̓y���V���_�b�ɓo�ꂷ��`���̒��ŁA�������H�т������A�����ɖ��������̉��ƌ����Ă��܂��B�ۂ�~�����^�ׂ�قNj��傾���������ł��B 1700�N�̎����������A300�ɂȂ�Ɨ����Y�݁A���̗���250�N�������ěz�����܂��B�₪�Đ�����������Ɛe�����ɔ�э���Ŏ��ʂƂ���Ă��܂��B�H�т͔����������łȂ��A�����̗͂������Ă��܂��B �t�F�j�b�N�X�ƒʂ��鏊������܂���ˁB���E�e�n�ɗގ��̕s�����A�`���̒��̘b������܂����A���̌��^�Ƃ������Ă��܂��B |

”�V�[�����O”�ɂ̓y���V����30�Ƃ����Ӗ�������A�V�[�����O��30�H�̒��̏W�܂�Ƃ������Ă��܂��B ���鎞�A�����������̉������߂悤�Ƃ��܂������Y�����钹�͂��܂���ł����B���̒��ōł��������t�[�v�[���`���̒��w�V�[�����O�x�ɉ�ɍs�����ƒ�Ă��܂����B30�H�̒����V�[�����O���Z�ނƌ�����n�ɒH�蒅�������A�ɉf�鋐��Ȓ������܂����B�V�[�����O�Ƃ́A��������30�H�̒��̏W���̂������Ƃ����b�ł��B�W���̉p�m�ł��ˁB |

�A���{���Y�R���n�̃_�}�[���@���h�R�i�W��5,610m�j �A���{���Y�R���n�̃_�}�[���@���h�R�i�W��5,610m�j"Fichier:Damavand(5671)from polur in winter - panoramio" ©Alireza Javaheri(31 janvier 2008)/CC BY 3.0 |

����̓V�[�����O���Z�ނƌ�����A���{���Y�R���̒����Ɉʒu����_�}�[���@���h�R�ł��B�C�����ō���ł���A�A�W�A�S�y�ōł������ΎR�ł�����܂��B�_�X�����������R�ł��ˁB���ł�����������ď����ՂŎR�����邱�Ƃ��ł��܂����A���{�l�ɂƂ��Ă��͎̂R�͋��낵���ꏊ�ł�����܂����ˁB�����Z��ł���̂�������Ȃ��Ƃ��A�u�_�B���v����������A�R���̂��̂����_�̂�������������킯�ł��B����قǑ傫���R�͓��{�ɂ͂���܂���A�ۂ��^�ׂ鋐�咹�`���������Ă��S���s�v�c�ł͂���܂���� |

�w�V�[�����O�x�i�f�B�[���E�f�B���@���x�M�E���h���Z�̃��U�C�N�i1622�N�j "Nadir Madrasah Phoenix" ©Alaexis(August 2006)/Adapted/CC BY-SA 2.5 �w�V�[�����O�x�i�f�B�[���E�f�B���@���x�M�E���h���Z�̃��U�C�N�i1622�N�j "Nadir Madrasah Phoenix" ©Alaexis(August 2006)/Adapted/CC BY-SA 2.5 |

���E�ł̓��W���[�Ƃ͌����Ȃ��C�����_�b�̒��ł́A�V�[�����O�͔��Q�̒m���x���ւ�܂��B �g�����v�E���C���ŗL���ȃG�b�V���[�́w���ʋ��̂���Õ��x(1934�N�j��w����1�̐��E�x(1947�N)�Ȃǂ̍�i�ɂ��o�Ă���̂ŁA�������̕��������Ǝv���܂��B �G�b�V���[�̍�i�ł͕s�C���Ȑl�ʒ��Ƃ��ĕ`����Ă��܂����A���ۂ̏��V�[�����O�̎p�ɂ�����Ƃ�������C���[�W�͂���܂���B �����N���ƒn����z�����`�����o�钆�ŁA���̒��ƏK��������ϑJ���J��Ԃ������ʂł��傤�B |

�w�z���z�����x

�w�z���z�����x �w�z���z�����x"Numida meleagris -Serengeti National Park, Tanzania-8(1)" ©Bob(11 February 2007)/Adapted/CC BY 3.0 |

�z���z�����̓A�t���J�����Y�ŁA�G�W�v�g�o�R�Ń��[���b�p�ɓ����ė������ł��B �{���������������玔�炪�n�܂�A���H�Ƃ������Ñネ�[�}�̍c���M���ɒ��d����Ă��܂����B ���ł��t�����`�̐l�C�H�ނŁA�ƂĂ����������]�����������ł��B �w�p�C�i�b�v���x���l�A�����͊��l���������ʂȐg���̐l�����H���Ȃ��u���M�Ȓ��v�Ƃ����ʒu�Â��ł����B |

�w�j���g���x

�H�H�H�H�H

![���z�̎g���@�{�@�]���A�X�^�[���@�T�T�����@�y���V���@�j�R���@�C���^���I�@�Ñ�@�A���e�B�[�N�W���G���[�t�����X�@�V�������x�G�i����](/2018/03/int-bird-18-0313-7.jpg) |

�V�[�����O�͂��̎p���͂����肵�Ē�܂��Ă��܂���B30�H�̒��̘b���Ɠ������t�[�v�[���S���Ă��܂��B���̏�̊��`��̓t�[�v�[�̓����ƈ�v���܂����A�{�̉��̓��Ђ��̗l�ȕ��̓t�[�v�[�ɂ͂Ȃ������ł��B ����ŁA�C���^���I�̒��Ɍ�����悤�ȉ₩�Ȕ��H�̓z���z�����ɂ͂Ȃ������ł��B�{�������Ƃ��āA�T�T�����y���V���ł͂ǂ������ʒu�Â��������̂ł��傤���H�H ��̂��̃��`�[�t�͉��̒��Ȃ̂��H����Ɍ���[�߂Ă����K�v������܂����A���̑O�ɂ��܂������{�ł̓��W���[�ł͂Ȃ��y���V���̕����ɂ��Ă��������Ă����܂��傤�B |

�y���V����������є��p�̃��x���̍����ɂ���

�w�������� �C�b�\�X�̐킢(�I���O333�N)�x �w�������� �C�b�\�X�̐킢(�I���O333�N)�x���F�A���L�T���_�[�剤�A�E�F�y���V�A���_���C�I�X3���@��ҕs�� |

���Ẳf��̉e���������āA�y���V���͕������x�����Ⴂ��ȍ��Ƃ����C���[�W�̕�������������Ǝv���܂����A���͂����ł͂���܂���B�y���V���鍑�ƌ����Α�̃A�P���l�X���i�I���O550-�I���O330�N�j�������̓T�T�����i226-651�N�j���w���̂ł����A�ƂĂ��厖�Ȃ��ƂȂ̂ŃA�P���l�X���ɂ��Ă��������b���Ă����܂��傤�B |

�y���E��Y�z�y���Z�|���X�{�a�Q�i�A�P���l�X���y���V���@�I���O520�N���H�j �y���E��Y�z�y���Z�|���X�{�a�Q�i�A�P���l�X���y���V���@�I���O520�N���H�j"Persepolis, Iran, 2016-09-24, DD 64-68 PAN" ©Diego Delso(24 September 2016, 11:25:31)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

����̓A�P���l�X���y���V���̃_���C�I�E�X1�����I���O520�N�Ɍ��z�ɒ��肵���A�y���Z�|���X�{�a�Q�ł��B���݂͐��E��Y�ƂȂ��Ă��܂��B |

�y���E��Y�z�y���Z�|���X�{�a�Q�i�A�P���l�X���y���V���@�I���O520�N���H�j �y���E��Y�z�y���Z�|���X�{�a�Q�i�A�P���l�X���y���V���@�I���O520�N���H�j"Persepolis reliefs 2005a" ©travelling runes(8 June 2005)/Adapted/CC BY-SA 2.0 |

�����@���s�s�ŁA�y���V���鍑�ő�̏j�Ճm�E���[�Y�i�V�N�̍Ղ�j�⑦�ʎ��ȂǁA�d�v�ȋV���͑S�Ă����ōs��ꂽ�ƌ����Ă��܂��B�V���ϑ����Ƃ��Ă̋@�\���������悤�ł��B �����̃y���V�������́A���͐��E�K�͂ł����B�s�s�̒��S�u�y���̊ԁv�ւƑ����K�i�̕ǂɂ́A���̓C���h���琼�̓A�t���J�����܂�23�̖������y���V���ɍv���������p���`����Ă��܂��B �c�O�Ȃ���A���L�T���_�[�剤�ɔj��A���̌㕜������邱�Ƃ͂���܂���ł����B����ł����Ȃ��A�����̐������`����ė����ՂƂȂ��Ă��܂��B |

|

|

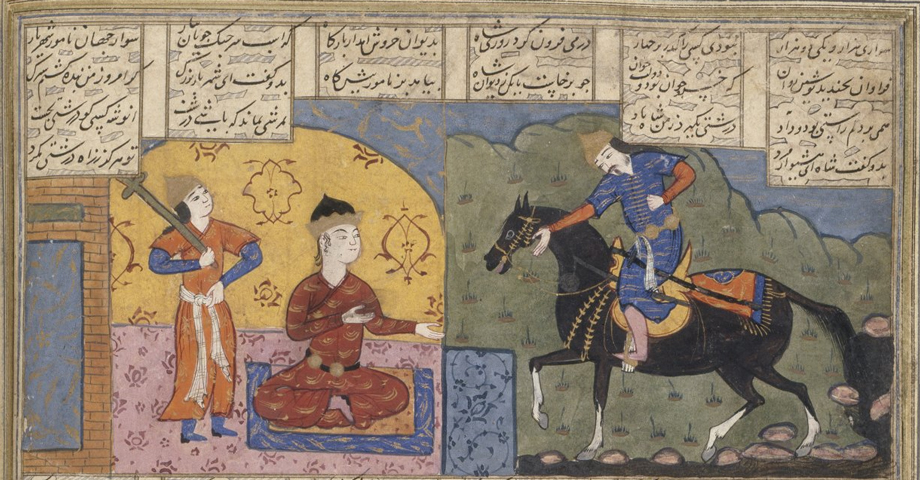

| �w�A���L�T���_�[�剤�ƃX�^�e�C���A����уw�t�@�C�X�e�B�I���ƃh�����y�e�B�X�̍����������x �i��ҕs���@19���I����j |

|

| �A���L�T���_�[�剤�ɂƂ��ăy���V���͔ډ��̑Ώۂł͂Ȃ��A�����Ȃ肽���Ƃ�������̑Ώۂ��������Ƃ�������G�s�\�[�h�͑��X����܂��B�剤����y���V���̊��K�ɏ]���A����������ɂ��������Ă��܂����B�܂��A�剤����y���V�����_���C�I�E�X3���̖��X�^�e�C��2���A�����Đ�X��̃y���V�A���A���^�N�Z���N�Z�X3���̖��p�����T�e�B�X2���ƌ������Ă��܂��B���������ɂ��y���V���M���̏��������ƏW�c��������悤�������܂����B�ډ��̑Ώۂ������炱��Ȃ��Ƃ���킯������܂���ˁB�ނ��듲�������Ă����y���V���l�ɂȂ肽�������̂ł͂Ɗ����Ă��܂����ł��B | |

�T�T�����y���V���̌|�p����

�T�T�����y���V���i226-651�N�j��620�N���̍ő�̓y �T�T�����y���V���i226-651�N�j��620�N���̍ő�̓y"Sasanian Empire 621 A.D." ©Keeby101(19 March 2014)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

�@���̓T�T�����y���V���i226-651�N�j��620�N���̍ő�̓y�ł��B4���I���Ƀ��[�}�鍑���ŖS������A���[���b�p�͒����Í�����ɓ˓����܂��B ���̎��A���E�ōł��h���Ă����̂��y���V���ł����B |

�A���L�T���_�[�剤�Ɉ�x�łڂ��ꂽ��A�y���V�������ƃM���V���������Z�����A���E�ł��H�ɂ݂鍂�����̕����w�w���j�Y���x�����܂�܂����B����Ƀ��[�}��A�W�A���̕����ȂǂƂ��Z�����Ȃ���A���E�I���x���ɂ܂ŏ������̂���̃T�T�����y���V���̌|�p�����Ȃ̂ł��B �T�T�����̔��p�H�|�̓V���N���[�h�𗷂��ē��{�ɂ������Ă��Ă��܂��B�ޗǂ̐��q�@�ɖ���ł��A�T�T���K���X�́w���ڗ��q�x��w�ڗ��̔t�x�͗L���ł��ˁB�T�T���K���X�̍����|�p���́A���E��������ɍ����]������Ă���A�ގ��̃T�T���K���X�͐��E�ɂ������c���Ă��܂��B���̒��ł����q�@�̏����i�͖����Ă������������āA���ɂ͗ނ����Ȃ��قǏ�Ԃ��ǂ��A�ƂĂ��M�d�Ƃ���Ă��܂��B |

����1. �T�T�����ɂ�����V�[�����O�̕\��

���D���i�T�T�����y���V���@6�`7���I���j ���D���i�T�T�����y���V���@6�`7���I���j |

�V���o�[�v���[�g�i�T�T�����y���V���@7-8���I�j �V���o�[�v���[�g�i�T�T�����y���V���@7-8���I�j"Sassanid silver plate by Nickmard Khoey" ©Nickmard Khoey(18 Sptember 2008)/Adapted/CC BY-SA 2.0 |

�u�����ƁA����͉��̃y�[�W�����������H�v�ƂȂ肻���ł����A���낻��b��{��ɖ߂��܂��傤�i�j |

|

����2. �T�T�����ɂ�����z���z�����̕\��

�w�z���z�����x�����[�t�i�T�T�����y���V���@6���I���j���g���|���^�����p�� �w�z���z�����x�����[�t�i�T�T�����y���V���@6���I���j���g���|���^�����p�� |

![���z�̎g���@�{�@�]���A�X�^�[���@�T�T�����@�y���V���@�j�R���@�C���^���I�@�Ñ�@�A���e�B�[�N�W���G���[�t�����X�@�V�������x�G�i����](int-bird-18-0313-7.jpg) |

�T�T�����y���V���̃����[�t�ɁA�z���z�������������ꂽ���̂����݂��܂��B |

|

|

�T�T�������w�z���z�����x�����`�[�t�̃C���^���I���A�����ȐƏ㎿�Ȓ���ɂ�鍂���i���������Ƃ���A�z���z�����̈ʒu�Â��������������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B �����Ȃ��牤��M���������ɂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ������A���[���b�p�ɂ����鉤�̕x�ƌ��͂̏ے��w�p�C�i�b�v���x�Ɠ����悤�ȑ��݂������Ɛ�������܂��B�����A�j�R���̒��Ɍ�������H�̓����́A�����[�t�̃z���z�����Ƃ͈�v���܂���B |

����3.�T�T�����ɂ�����j���g���̈ʒu�Â�

�y�Q�l�z�Ñ�y���V���̏@��

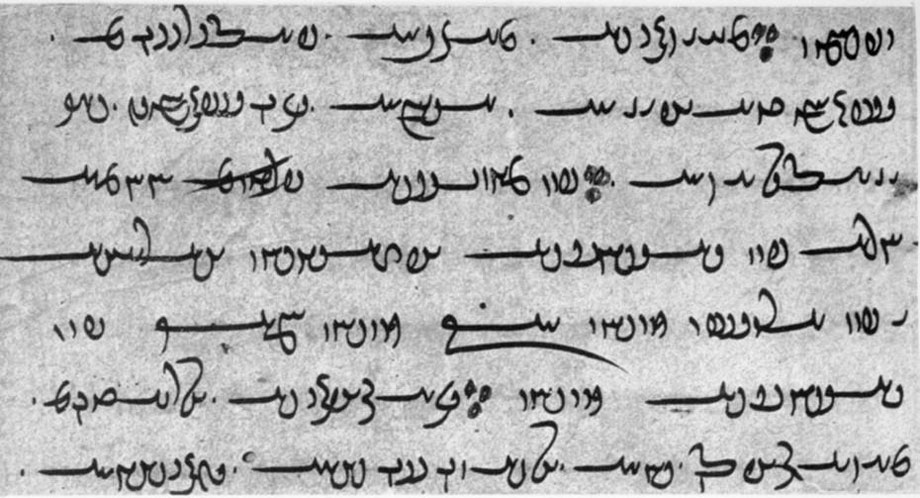

�]���A�X�^�[���̑n�n�҃U���X�V���g���i�I���O13���I�H�`�I���O7���I�H�j�̐��U �]���A�X�^�[���̑n�n�҃U���X�V���g���i�I���O13���I�H�`�I���O7���I�H�j�̐��U |

�@�T�T�����̍����̓]���A�X�^�[���ł����B�Ñ�y���V�����N���Ƃ��A�P���_����Ƃ����u���E�ŌÂ̈�_���v�ƌ����Ă��܂��B ���E�ŌÂ̗\���҂ƌ�����U���X�V���g�����n�n�҂Ƃ���A�]���A�X�^�[�̌ď̗̂R���Ƃ��Ȃ��Ă��܂����A���̊����͍��Ȃ��s���ȏ��������ł��B |

�w�A�e�i�C�̊w���x�̈ꕔ�i���t�@�G���@1509�N�j �w�A�e�i�C�̊w���x�̈ꕔ�i���t�@�G���@1509�N�j�V��V�������Ă���l�����U���X�V���g���i�I���O13���I�H�`�I���O7���I�H�j���Ñネ�[�}�̃X�g���{���̐����� |

�]���A�X�^�[���̑n�n�҃U���X�V���g���́A�w�A�e�i�C�̊w���x�Ń��t�@�G�����`���悤�Ȑl���ł�����܂����B���{�ł͂��܂�L���ł͂���܂��A���[���b�p�̒m���K�����猩��Ƃ��ƗL���l�ƌ�����ł��傤�B |

�]���A�X�^�[���̌o�T�u�A���F�X�^�[�v�̈ꕔ �]���A�X�^�[���̌o�T�u�A���F�X�^�[�v�̈ꕔ |

�]���A�X�^�[���̋��`�̍ő�̓��F�́A�P���_�ƏI���_�ł��B�o�T�ɂ��ƁA�A�t���E�}�Y�_�[�������̐_�Ƃ��đ��݂��܂��B���̐��̓A�t���E�}�Y���[�ɗ�������P�_�Q�ƁA�喂���A�����E�}���������鈫�_�Q�̐킢�̏�ł���A�u�����ƌ��vv.s.�u���ƈŁv�̓�������ɑ��݂��܂��B �u�q���v�ƌ������O����������ȃC���[�W�������ꂪ���ł����A�݂̂Ȃ炸���A��C�A�y���_���Ȃ��̂Ƃ��đ������Ă��܂��B �u�n��̐����̒��ɂ͐_���n�����������̑P�����̂����݂���B�Ȏ��g���A�t���E�}�Y�_�[�̔푢���ł��邱�Ƃ����ӂ��A�����P�����̂�����B�v�ƌ����Ă���A�l�͐l�����y���ނ��Ƃ�S�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������ł��B�u�l���͏j�Ղ��I��v�Ƃ����l�����́A���͂ƂĂ����邢�@���Ȃ̂ł��B �u�����v���C���[�W�������āA���{�l�ɂƂ��Ă͖�Ȉ�ۂ����邩������܂��A���牶�Ԃ�������Ƃ����l���ɂ����̂ł��B�����邽�߂ɐH�ׂĂ������̐������̐H���ɂȂ邱�ƂŁA�����ł����Ԃ�������̂ł��B�����̏z�ł��ˁB����A���ɐg�̂�^���邱�Ƃ͐l���ōŌ�̌����Ƃ���Ă��邻���ł��B �]���A�X�^�[���ł͒����P�ƈ��̐킢�̌�A�Ō�̐R���őP���������邱�Ƃ����܂��Ă��܂��B���̌�̐��E�͑P�Ȃ���̂������݂��܂���B �l�͐��U�ɂ����đP�v�A�P��A�P�s�̎O�������߂��A���̎��H�ɉ����ėՏI�ɍق����V�����n���̂����ꂩ�ɗ����Ƃ���܂����B���̌�A�P������������̗��z���E�ւ̓]��������Ă��܂��B |

�y�Q�l�z�A�P���l�X���y���V���̏@��

�@���̃]���A�X�^�[���́A�I���O6���I�ɃA�P���l�X���������������ɂ͊��ɉ��Ƃ̒������Ȃ��y���V�A�l�̖w�ǂɐM��Ă��܂����B�y���Z�|���X�ɂ����̍��Ղ����邱�Ƃ��ł��܂��B |

�y���Z�|���X�Ɏc���ꂽ�t�����V�̒����i�A�P���l�X���j �y���Z�|���X�Ɏc���ꂽ�t�����V�̒����i�A�P���l�X���j"Persepolis - carved Faravahar" ©Napishtim(January 2009)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

�t�����V�̓]���A�X�^�[���̑P���ے��������ŁA���̐��̐X�����ۂ̏h��Ƃ���Ă��܂��B�����鎩�R���ۂ��N������I���݂ŁA�P�̂��߂ɓ����A���������߂Ă���l���~���ł��낤�A�]���A�X�^�[���ɂ�����_�̐_����\�����݂ł��B |

�y�Q�l�z�T�T�����y���V���̏@��

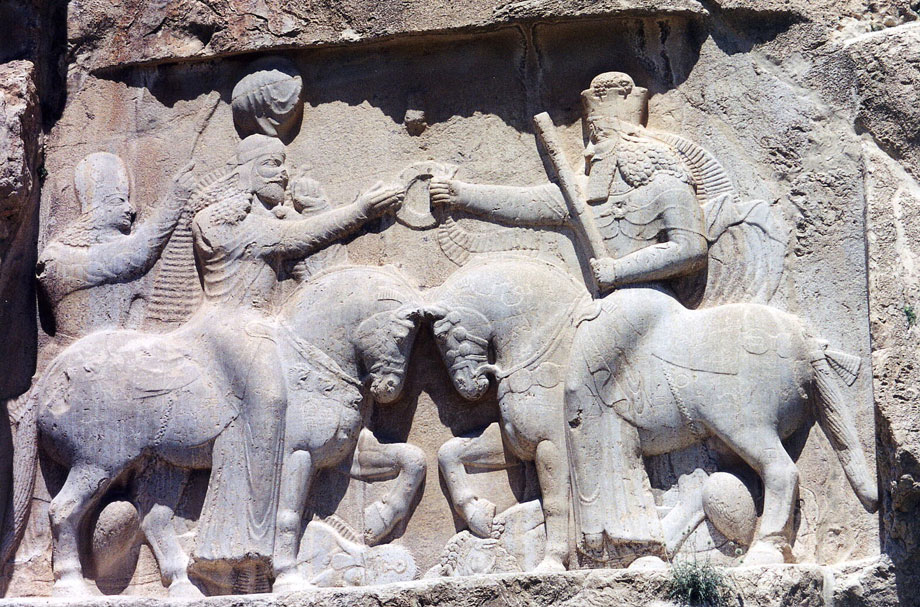

�A�t���E�}�Y�_�[(�E)��艤���̏ے��������A���_�V�[��1��(��)�i�i�N�V�F�E���X�^���@3���I�j �A�t���E�}�Y�_�[(�E)��艤���̏ے��������A���_�V�[��1��(��)�i�i�N�V�F�E���X�^���@3���I�j"Naqsh i Rustam. Investiture d'Ardahir 1" ©APhoto Ginolerhino 2002(31 July 2010, 21:55)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

�@�y���V���鍑�̍Č��A���Ȃ킿�A�P���l�X���y���V���̕�����ڎw�����T�T��������N��A���_�V�[��1���́A���̐��������������߂ɏ@���𗘗p���܂����B�T�T�����y���V���̍������]���A�X�^�[���ƒ�߂��̂ł��B�R���I�V�˂ł����������łȂ��A�s���I�����\�͂ɂ������Ă���A�@���I�v���p�K���_�𗘗p�����̂ł��B |

�y�Q�l�z�]���A�X�^�[���ɂ�����j���g���̈ʒu�Â�

�@�{�͌��킸�Ƃ��ꂽ�A�閾����m�点�Ă���钹�ł��B�A�t���E�}�Y�_�[�͌����_�ł�����A���z�͌���A�t���E�}�Y�_�[���̂��̂ł��B���̂悤�Ȑ�������A�{�͌��Ƌ��ɈÍ��̈�����ǂ������_���Ȑ������Ƃ������ʂȒn�ʂ�^�����Ă��܂����B�Y���͈���Ɩ��p�t�ɑΛ������邽�߂ɑn�����ꂽ�̂������ł��B |

�̏�Ŗ��ԐF��{�̃I�X �̏�Ŗ��ԐF��{�̃I�X"Junglefowl on tree" ©Philip Pikart(30 March 2015, 17:21:14)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

���Ȃ݂ɍ��ł����C���[�W�����܂�ǂ��Ȃ��w�{�x�ł����A���{�Ƃ��ăC���[�W����u���C���[�Ȃǂ��i����ǂœo�ꂵ���̂͊��Ƌߑ�ɂȂ��Ă���ł��B�T�T�����ɂ����̂͐ԐF��{�i�Z�L�V���N���P�C�j�ƌ�����쐶��ŁA�ɂ߂ėp�S�[���u�������点�Ȃ��q���E�v�̂悤���ƌ�����i��ł��B���̔������o�ŗ����́A���\�|�^�~�A�ɐl�X�Ɂu�R�[�l���A���̂Ђ��������v�ƌ���ꂽ�قǂł��B |

�ԐF��{�̃I�X�ƃ��X���� �ԐF��{�̃I�X�ƃ��X����"Gallus gallus -Kaziranga National Park, Assam, India-8" ©Lip Kee Yap(15 April 2008, 12:11:11)/Adapted/CC BY-SA 2.0 |

���ʂ̒��Ɠ����悤�Ɏ����͒n���ł��B �����̌{�͓��t���������A���������Y�ނ킯�ł͂Ȃ��̂ŐH�p�ɂ͂��܂�����Ă��Ȃ������悤�ł��B ���̃j���g���M���A�u�y���V���̒��v�u���z�_�̎g���v�Ƃ��đ��̏@���ւƓ`�d���Ă��܂��B |

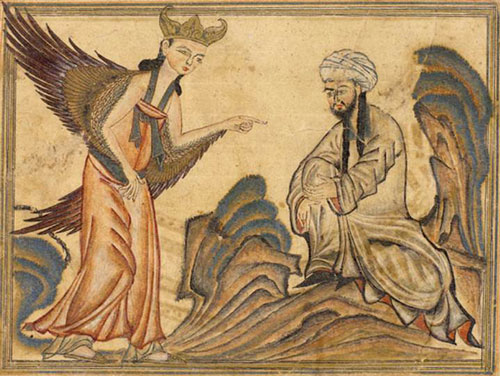

�y�Q�l�z�T�T�����ŖS�ƃ]���A�X�^�[���̐���

�w�V�g�W�u���[������[�����郀�n���}�h�x1307�N���A���V�b�h�E�A���f�B����A�G�f�B���o����w���� �w�V�g�W�u���[������[�����郀�n���}�h�x1307�N���A���V�b�h�E�A���f�B����A�G�f�B���o����w���� |

�@�����ɂ܂ŏ��l�߂��]���A�X�^�[���ł����A7���I���ɃC�X�������̐N�U�ŃT�T�������ŖS����ƁA����Ɏ���đ����܂��B ���@�̋����͂Ȃ��������̂́A�C�X�����̐헪�����ł����B�l���ł̎x�����������Ƃ��ĐM��F�߂�Ƃ����`���Ƃ����̂ł��B�C�X�����̕����ȋ�����A�]���A�X�^�[���ɔ�ׂ�Ɗy�ȋV����s���ɖ��͂���������A�ŋ��������Ȃ邱�Ƃ�z�ꂩ��������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ĉ��@���i�̂ł��B |

�y�Q�l�z�T�T�������łڂ���鍠�̃]���A�X�^�[��

���`�[�t�̌��_

![���z�̎g���@�{�@�]���A�X�^�[���@�T�T�����@�y���V���@�j�R���@�C���^���I�@�Ñ�@�A���e�B�[�N�W���G���[�t�����X�@�V�������x�G�i����](/2018/03/int-bird-18-0313-a2.jpg) |

"Junglefowl on tree" ©Philip Pikart(30 March 2015, 17:21:14)/Adapted/CC BY-SA 4.0 "Junglefowl on tree" ©Philip Pikart(30 March 2015, 17:21:14)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

|

���̃C���^���I�̃��`�[�t�͗Y���̐ԐF��{�A���Ȃ�_�̎g���w�j���g���x�ŊԈႢ�Ȃ��ł��傤�B�C���^���I�̍��̗ǂ��ƁA�����ȍޗ����g���Ă��邱�Ƃ�����A������̓]���A�X�^�[�����ł��x�ƌ��͂������Ă�������ɂ����āA���Ȃ荂���n�ʂɂ����]���A�X�^�[�Վi���Ɛ�������܂��B |

||

�u�a�_�ގ���������{�����i921-1005�N�j�A���s�����N��� �u�a�_�ގ���������{�����i921-1005�N�j�A���s�����N��� |

�������������ȏ@���Ƃ��C���[�W����̂͌��ł��B�����Ə@�������ڂȊW�ɂ���������ɂ����āA�@���I�ɍ����n�ʂɂ��邱�Ƃ͐����I�ɍ����n�ʂɂ��邱�ƂƓ����ł��B �C���[�W�Ƃ��Ă͉A�z�t�̈��{�������߂��ł��傤���B�A�z�t�͌������̂悤�Ȃ��̂ŁA���{�����͓V�c�̑��߂Ƃ��Đ����I�ɏd�v�Ȗ�����S���Ă��܂����B�T�T�����y���V���̋K�͂́A���{�̕������ヌ�x���ł͂Ȃ��̂Ō��Ⴂ�ɐ��������ł��낤�Ƒz���ł��܂��B |

���C���^���I�̍ۂ��������x���̍�����

�Ύ��̖̂���

![���z�̎g���@�{�@�]���A�X�^�[���@�T�T�����@�y���V���@�j�R���@�C���^���I�@�Ñ�@�A���e�B�[�N�W���G���[�t�����X�@�V�������x�G�i����](/2018/03/int-bird-18-0313-4.jpg) |

�@���̃j�R���݂͐������������w�̐F�����A�����w�Ƃ̋��ڂ̃O���f�[�V���������ɐ▭�ŁA�ŏ㋉�̐ł��B���̐ɒ������{�����炱���A�C���^���I�S�̂Ƃ��ēƓ��̕��͋C���������Ȍ|�p��i�ƂȂ�̂ł��B |

�C���^���I�̖��́i�A�[�e�B�X�e�B�b�N�ȕ\���́^����̋Z�p�j

�@����3�_�͌Ñネ�[�}�̃j�R���E�C���^���I�ł��B���ׂĔ�r����ƁA�����f�ނ��g���Ă��Ă��A�f�U�C����\���@���S���قȂ邱�Ƃ�������܂��B |

�w�q�b�|�J���|�X�i�C�n�j�x �w�q�b�|�J���|�X�i�C�n�j�x�j�R�� �Ñネ�[�}�@1���I�� ¥3,000,000-�i�ō�10%�j |

�w���x �w���x�j�R�� �Ñネ�[�}�@1���I�� SOLD |

�w�l���ƎR�r�x �w�l���ƎR�r�x�j�R�� �Ñネ�[�}�@2���I�� SOLD |

�j�R���͉��������w�ŁA���̏�ɔ����݂������͒��F�݂�тт������w������Ă���̂������ł��B�Ñネ�[�}�͍̕����w�܂ł������蒤�荞�݁A���`�[�t���͂�����Ƃ����V���G�b�g���ɒ����Ă��܂��B |

![���z�̎g���@�{�@�]���A�X�^�[���@�T�T�����@�y���V���@�j�R���@�C���^���I�@�Ñ�@�A���e�B�[�N�W���G���[�t�����X�@�V�������x�G�i����](/2018/03/int-bird-18-0313-7.jpg) |

|

←���{ ←���{ |

����A�T�T�����́w���z�̎g���x�͔����w�̌��݂��I�݂ɕς��č����w�̓��������R���g���[�����A�������O���f�[�V�������g���Ē���\�����Ă��܂��B �����č����w���S�������Ȃ��悤�ɒ�����������������܂��B���̕����͂܂�ŃM���b�V���G�i�����̂悤�Ȓn�͗l�ɂ������A���̑@�ׂȕ\���ɂ�蒹�̉H��H�т̏_�炩�Ȏ����܂ł����`����Ă��܂��B �����ȏ����Ȑ̒�����A��҂̓V�˓I�ȕ\���͂̍������`����Ă��܂��I�� |

||

![���z�̎g���@�{�@�]���A�X�^�[���@�T�T�����@�y���V���@�j�R���@�C���^���I�@�Ñ�@�A���e�B�[�N�W���G���[�t�����X�@�V�������x�G�i����](/2018/03/int-bird-18-0313-a2.jpg) |

|

���̃j�R���̍�i�Ɣ�r���Ĕ����w�������̂́A���������\������������������ɑ��Ȃ�܂����j�R���̓A�[�e�B�X�e�B�b�N�ȕ\���Ɍ����Ă���A���z�I�ȕ��͋C���o���邱�Ƃ���Ñ�̃J�[�o�[�i����t�j�ɍD�܂�܂����B���̌|�p���A�����ɋɂ܂��Ƃ��������ł��ˁB |

|

![���z�̎g���@�{�@�]���A�X�^�[���@�T�T�����@�y���V���@�j�R���@�C���^���I�@�Ñ�@�A���e�B�[�N�W���G���[�t�����X�@�V�������x�G�i����](/2018/03/int-bird-18-0313-5.jpg) |

![���z�̎g���@�{�@�]���A�X�^�[���@�T�T�����@�y���V���@�j�R���@�C���^���I�@�Ñ�@�A���e�B�[�N�W���G���[�t�����X�@�V�������x�G�i����](/2018/03/int-bird-18-0313-11.jpg) |

�߂��猩��ƁA�����ɐ[�����肩������邱�Ƃ��ł��܂��B����ɂ��Ă����̒��́A����p�x����̓�������ŕ\��ς��̂��s�v�c�ł��I�I�� �Ñネ�[�}�͈�ӂƂ��ď����ł��C���^���I�������Ă������߁A����ł���Ղ����x���̕��Ȃ炢����ł��o�Ă���̂ł����A�T�T�����̕��͋M�d�Ȃ̂Ŏs��ł����܂茩�邱�Ƃ͂���܂���B |

|

�V�����N�ɂ���

![���z�̎g���@�{�@�]���A�X�^�[���@�T�T�����@�y���V���@�j�R���@�C���^���I�@�Ñ�@�A���e�B�[�N�W���G���[�t�����X�@�V�������x�G�i����](/2018/03/int-bird-18-0313-3.jpg) |

�@�I���W�i���łȂ��ɂ��ւ�炸�A�G�L�]�`�b�N�Ȗ��͈���C���^���I�̕��͋C�ɃV�����N�̕��͋C���s�b�^���ƍ����Ă��܂��I�� |

![���z�̎g���@�{�@�]���A�X�^�[���@�T�T�����@�y���V���@�j�R���@�C���^���I�@�Ñ�@�A���e�B�[�N�W���G���[�t�����X�@�V�������x�G�i����](/2018/03/int-bird-18-0313-b1.jpg) |

���̃V�����N��1830�N���̃t�����X�ō��ꂽ���ł��B �i�|���I��������A�Ñ�C���^���I���嗬�s���܂����B���̂��߁A�����A�����C���^���I��19���I�����̃V�����N�ɃZ�b�g����邱�Ƃ͑��X����܂����B �������A�����������ʂŁA�������f���炵���V�����N�͌������Ƃ�����܂���B ���̎���A�ǂ̍��ɂ��l�Êw�I�Ȍ�������������A���Ƃ����݂��܂��B�����̃t�����X�l���C���^���I�̐��̂����Ă�����ŁA���������V�����N����点���ɈႢ����܂���B |

���y���V���̐�

�V�����N�̃G�i�����̐F�g��

| �@�����̒ʂ�A�V�����N�ɂ͎w�ɕt����ƌ����Ȃ����ɂ܂Ń��x���̍����G�i�����������قǒ��J�Ɏ{����Ă��܂��B�V�������x�G�i�����ł�������A�Ȗʕ����ւ̍H�A���F�g���E�E�B�G�i�����������ł����A���̂悤�ȑ��`�ɃS�[���h�����o���̂������Ȏ�Ԃ��������Ă���͂��ł��B����炪���܂��ăG�L�]�`�b�N�ȕ��͋C�������o���Ă��܂����A���̃|�C���g�ƂȂ�̂��u�v�Ƃ����F�ł��B |

![���z�̎g���@�{�@�]���A�X�^�[���@�T�T�����@�y���V���@�j�R���@�C���^���I�@�Ñ�@�A���e�B�[�N�W���G���[�t�����X�@�V�������x�G�i����](/2018/03/int-bird-18-0313-6.jpg) |

�y���V���̐F�ƌ����A�w�x�ł��邱�Ƃ͗L���ł��B�Â����z���̓��O��������Ƃ��Ă��̂������c���Ă��܂����A���̗��R�͂͂����肵�Ă��܂���B�������^�[�R�C�Y���Y�o���邩��Ƃ��A�����̊����n��ɃI�A�V�X�I�ȑ��݂���邽�߂Ȃǂ̐�������܂��B����ɂ͌Ñ�y���V���l���u���E�͋���ȃT�t�@�C�A�̏�ɂ���A���̂̓T�t�@�C�A�̐F�����˂��Ă���v�ƐM���Ă�������Ƃ������܂ł���܂��B������ɂ���A�y���V���E�C�������z���͔������̌����������ł��B��������\�I��3�̌��������Ă����܂��傤�B |

�y�y���V���E�C�������z�@�z���Y�h�̃W���[���E���X�N�i13�`14���I�j

"Masjed-e Jomeh, Yazd" ©Ivan Mlinaric from Slovenia(11 December 2007, 09:13)/Adapted/CC BY 2.0 "Masjed-e Jomeh, Yazd" ©Ivan Mlinaric from Slovenia(11 December 2007, 09:13)/Adapted/CC BY 2.0 |

"Mezquita del Viernes, Yazd, Iran, 2016-09-21, DD 10" ©Diego Delso(21 September 2016, 10:21:53)/Adapted/CC BY-SA 4.0 "Mezquita del Viernes, Yazd, Iran, 2016-09-21, DD 10" ©Diego Delso(21 September 2016, 10:21:53)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

Al-e Bouyeh������Ala'oddoleh Garshasb�������Ɍ��Ă�ꂽ�A��������C�����ŌẪ��X�N�ł��B 1324�N����1365�N�ɂ����đ�K�͂ɉ��C����܂����B �C������14���I�̌��o����������1�ƌ����Ă��܂��B |

�y�y���V���E�C�������z�z�V�F�C�N�E���g�t�H�b���[�E���X�N�i1619�N�j

"Sheikh Lotfollah Mosque, Isfahan 01" ©Bernard Gagnon(29 October 2016)/Adapted/CC BY-SA 4.0 "Sheikh Lotfollah Mosque, Isfahan 01" ©Bernard Gagnon(29 October 2016)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

�@�y���V���̃V���[�E�A�b�o�X1���������A1603�N�Ɍ��݂��n�߂�ꂽ�C�X�t�@�n���ɂ��郂�X�N�ł��B�C�������z�̌��z�I�����1�ƌ����Ă��܂��B |

"Sheikh Lotf Allah 3D aa" ©Self(2013)/Adapted/CC BY-SA 3.0 "Sheikh Lotf Allah 3D aa" ©Self(2013)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

"Sheikh Lotfollah Mosque, Isfahan,Iran" ©Amirpashaei" (23 September 2020, 15:51:22)/Adapted/CC BY-SA 4.0 "Sheikh Lotfollah Mosque, Isfahan,Iran" ©Amirpashaei" (23 September 2020, 15:51:22)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

�y�y���V���E�C�������z�B�z�C�X�t�@�n���̃C�}�[���E���X�N �i1630�N�j

"Masjed-e Imam (Umam Mosque), Isfahan (5113691065)" ©Fulvio Spada(12 August 2007, 16:56)/Adapted/CC BY-SA 2.0 "Masjed-e Imam (Umam Mosque), Isfahan (5113691065)" ©Fulvio Spada(12 August 2007, 16:56)/Adapted/CC BY-SA 2.0 |

�@�C�}�[���E���X�N�́A�C�}�[���L��̓쑤�Ɉʒu���鐢�E��Y�̃��X�N�ł��B�Ⓒ�����}�����T�t�@���B�[���̃C�X�������z���\����s��ʼnؗ�Ȍ����ŁA�n���҃V���[�E�A�b�o�[�X1�����L�O���ă}�X�W�f�E�V���[�i���̃��X�N�j�ƌĂ�Ă��܂����B |

"Mezquita Shah, Isfahan, Iran, 201-09-20, DD 68-70 HDR" ©Diego Delso(20 September 2016, 11:26:02)/Adapted/CC BY-SA 4.0 "Mezquita Shah, Isfahan, Iran, 201-09-20, DD 68-70 HDR" ©Diego Delso(20 September 2016, 11:26:02)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

"Imam Mosque 3Daa" ©Monfie(2013)/Adapted/CC BY-SA 3.0 "Imam Mosque 3Daa" ©Monfie(2013)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

�t�����X�̌��z�ƃp�X�J���E�R�X�g���y���V���ɖK�ꂽ�ۂɕ`�����C�}�[���E���X�N�i1841�N�j �t�����X�̌��z�ƃp�X�J���E�R�X�g���y���V���ɖK�ꂽ�ۂɕ`�����C�}�[���E���X�N�i1841�N�j |

| �@�������̑�\�I�Ȍ��z���������ɂȂ��āA�y���V���E�C�������z�̑f���炵�����`�Ɛ���Ƃ����J���t���ȐF�g���������Ē����܂����ł��傤���H�V�����N����点��19���I�̃t�����X�l���A�y���V�����ƕ������Ă��č�点�����Ƃ͑z���ɓ����܂���B������������A���ڂ��̉ؗ�Ȍ��z���p���������Ƃ��������̂�������܂���ˁB |

![���z�̎g���@�{�@�]���A�X�^�[���@�T�T�����@�y���V���@�j�R���@�C���^���I�@�Ñ�@�A���e�B�[�N�W���G���[�t�����X�@�V�������x�G�i����](/2018/03/int-bird-18-0313-12.jpg) |

| �������y���V���R���Ȃ����łȂ��A�|�p�������x�����ō����ɒB�����T�T�����ɂ����Đg���̍��������l���������������č�点�����ʂȃC���^���I���������Ƃ��������Ă����͂��ł��B�łȂ��Ƃ����܂Ŏ�ԂƂ������������f���炵���V�����N���I�[�_�[����͂�������܂���B |

![���z�̎g���@�{�@�]���A�X�^�[���@�T�T�����@�y���V���@�j�R���@�C���^���I�@�Ñ�@�A���e�B�[�N�W���G���[�t�����X�@�V�������x�G�i����](/2018/03/int-bird-18-0313-14.jpg) |

�V�����N���t�����X�̗D�ꂽ�E�l�ɃI�[�_�[���������̎�������A��̂ǂ������l�������̂ł��傤�ˁB�ԈႢ�Ȃ��m���Ƌ��{�Ɉ���㗬�K�����������Ƃł��傤�B19���I�������A�Â�����`����Ă������j�Ǝ���l���������͂��ł��B��������ɂ��č��ꂽ�|�p�i�E�E�B���X�`���C���h�̂���Ō������l�T���X���̖��i�wAldobrandini Tazze�x���v���o���܂��B |

![���z�̎g���@�{�@�]���A�X�^�[���@�T�T�����@�y���V���@�j�R���@�C���^���I�@�Ñ�@�A���e�B�[�N�W���G���[�t�����X�@�V�������x�G�i����](/2018/03/int-bird-18-0313-15.jpg) |

![���z�̎g���@�{�@�]���A�X�^�[���@�T�T�����@�y���V���@�j�R���@�C���^���I�@�Ñ�@�A���e�B�[�N�W���G���[�t�����X�@�V�������x�G�i����](/2018/03/int-bird-18-0313-9.jpg) |

|

360�x�S�Ă������Ȍ|�p��i�ł��I���{���ɑf���炵���ł��I�I |

�T�T�����y���V��×�t�����X�̔������R���{���[�V������

![���z�̎g���@�{�@�]���A�X�^�[���@�T�T�����@�y���V���@�j�R���@�C���^���I�@�Ñ�@�A���e�B�[�N�W���G���[�t�����X�@�V�������x�G�i����](/2018/03/int-bird-18-0313-a2.jpg) |

|

�@���̃C���^���I�ɕ`���ꂽ�����̂悤�ɂ�������A�����悤���Y��ȕ����̓y���V�������ł��B�y���V���ɂ͓��{�̏����ɑ������镶�������邭�炢�ł��B |

|

�T�T�����y���V���N��z�X���[1���ɉ��������߂郉�N�~�h�̎x�z�ҁi1700�N�ȑO�j �T�T�����y���V���N��z�X���[1���ɉ��������߂郉�N�~�h�̎x�z�ҁi1700�N�ȑO�j |

���̊G��1700�N�����O�ɕ`���ꂽ�A�T�T�����y���V���N��z�X���[1���̎p�ł��B�w�|��������ی삵�A�T�T�����y���V���̕����I���W�Ɋ�^���������łȂ��A���g���N�l���ƌĂ��قNJw�|�ɏG�ł��N��ł��B�w�i�̗����悤�ȃy���V���������Y��ł��ˁB�܂��Ɋy�������Ă�悤�ŁA�����������f�B���������Ă������ł��� �C�����̌��p��̓y���V����Ȃ̂ŁA���ł����̋��������Ƃ��ł��܂��B�������l�ɂ��̔��������̋������Â�����L���ŁA���m�̐l�X�Ɂu���m�̃t�����X��v��搂��Ă��܂��� �B���ƃy���V����Łu���肪�Ƃ��v�́umerci�i�����V�[�j�v�ƌ����̂������ł��B |

![���z�̎g���@�{�@�]���A�X�^�[���@�T�T�����@�y���V���@�j�R���@�C���^���I�@�Ñ�@�A���e�B�[�N�W���G���[�t�����X�@�V�������x�G�i����](/2018/03/int-bird-18-0313-2.jpg) |

�Ẫy���V����1830�N���̃t�����X�A��������|�p�I�]�������ɍ�������ł��B���ꂼ��̍ō��̌|�p����ыZ�p�I�\����������ăR���{���[�V���������A�܂��Ɋ�ՓI�ȍ�i�Ȃ̂ł��I�����m�̃t�����X�Ɠ��m�̃t�����X�ƌ��������̗ǂ��g�ݍ��킹���A�w���z�̎g���x�̃����O���S�̂Ƃ��Đ▭�ȃn�[���j�[�������o���Ă��闝�R���Ǝv���܂��B�g�ɕt���Ă��������y���߂܂����A���߂ČÑ�y���V����1830�N��̃t�����X�Ɏv����y���邾���ł��ƂĂ��y�����ł��ˁ�����i�g�����S�O�������ł��A������ƍ����ȃt�����X�����X�Ƀj���g����z���z�����������オ��ɍs���ۂ͂��Еt���čs���ė~�����ł��� |

�T�T�����̔ɉh�ɂ���

�w�f�B�A�i�x �w�f�B�A�i�x�Ñネ�[�}�@�C���^���I�E�����O �Ñネ�[�}�@1�`2���I SOLD |

�@�������j�̒��ŁA�Ȃ��w���z�̎g���x�����삳�ꂽ����ɁA�Ȃ��y���V�����ɉh�����̂��ڂ����m�肽�����͂��ЁA�w�f�B�A�i�x�̃y�[�W�ɏ������ʎj�����Q�Ƃ��������B �ɉh���ɂ߂��Ñネ�[�}����A�Ȃ��y���V���Ɂw�m�x��w�|�p�����x���ړ������̂�������������������͂��ł��� |

![���z�̎g���@�{�@�]���A�X�^�[���@�T�T�����@�y���V���@�j�R���@�C���^���I�@�Ñ�@�A���e�B�[�N�W���G���[�t�����X�@�V�������x�G�i����](/2018/03/int-bird-18-0313-22.jpg)