No.00248 目眩ましのダイヤモンド |

| このような19世紀のトップレベルのダイヤモンド・リングを見ていると、ダイヤモンドが4Cでコントロールされるようになって如何に魅力の無い物になってしまったかが良く分かります。 |

| 現代のダイヤモンドジュエリーを見ても全く魅力を感じず、「ダイヤ」「ダイヤ」と言う人が一体何を喜んでいるのかさっぱり分からなかったのですが、本来の魅力が引き出されたダイヤモンドにはダイヤモンドにしか出せない衝撃的な魅力があります。それに気づかされました! |

|

『目眩ましのダイヤモンド』 |

||

|

|

||

ダイヤモンドの価値の基準

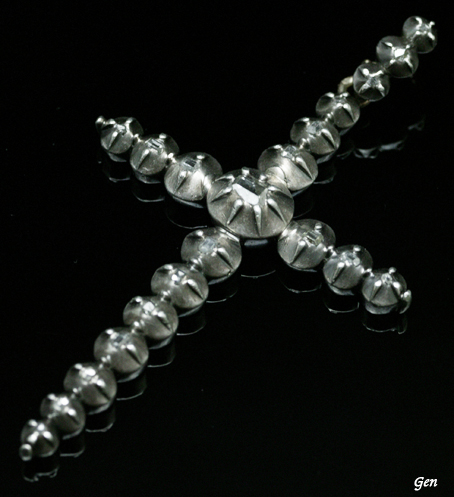

『ETERNITY』 『ETERNITY』メアンダー模様ダイヤモンド・ネックレス イギリス 1920年代 SOLD |

「そういえば・・。」と、ふと思ったことがあります。 ヘリテイジをオープンして1年4ヶ月ほど、その間いくつもの素晴らしいアンティークのダイヤモンドジュエリーを揺るぎない自信を持ってご紹介してきました。 『財宝の守り神』ではアンティークのダイヤモンドの歴史を広い範囲で網羅し、『ダイヤモンド・アート』ではカットによって大きく異なる多彩な表情の楽しさについてご説明するなど、アンティークのダイヤモンドの魅力をお伝えするためにかなり情報にも力を入れてきました。 でも、現代のダイヤモンドの価値基準である『4C』については全く語ってこなかったなと思ったのです。 正直言うと、私がダイヤモンドジュエリーに求めるのは見て自分が美しいと思えるか、ただそれだけです。 高いからとか、ブランドだからとか、権威のお墨付きだからとか、そんなことはどうでも良いですし、自分にとって大して興味がない人からの褒め言葉も私には価値がありません。 |

【参考】ダイヤモンドリング(現代) 【参考】ダイヤモンドリング(現代) |

興味がある物についてはもっと知りたいと思えても、こんな"美を感じられないただの工業製品"に労力と人生の大切な時間をかけるのは嫌ですからね〜。 そういうわけで、現代の宝石学を熱心に学ぶ人たちの行動や情熱が全く理解できませんでした。 |

でも私も一応ジュエリーの専門家ですし、アンティークの時代から歴史は現代まで連続していることには間違いないので、そろそろ少しは把握し、皆さんにもご説明しておこうと思った次第です(笑) |

現代の基準4Cとは

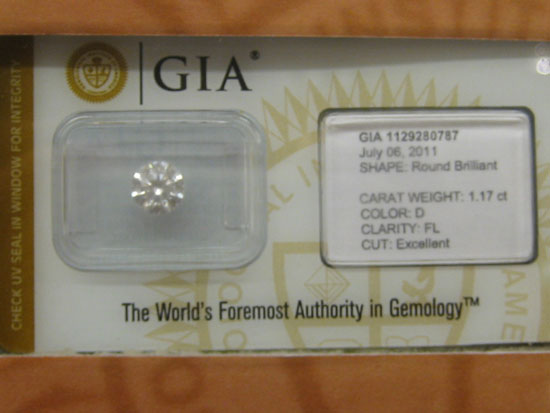

GIAの4C基準で最高品質とされるダイヤモンドのルース GIAの4C基準で最高品質とされるダイヤモンドのルース"ダイヤモンド" ©Docomotti(10 January 2012)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

現代のダイヤモンドの価値を決める4Cとは米国宝石学会(GIA)が制定した、カットされた宝飾用ダイヤモンドの品質を評価する国際基準です。 色(color)、透明度(clarity)、研磨(cut)、重さ(carat)の4つの基準で評価し、頭文字をとって4Cと呼ばれています。 |

4Cの色(color)

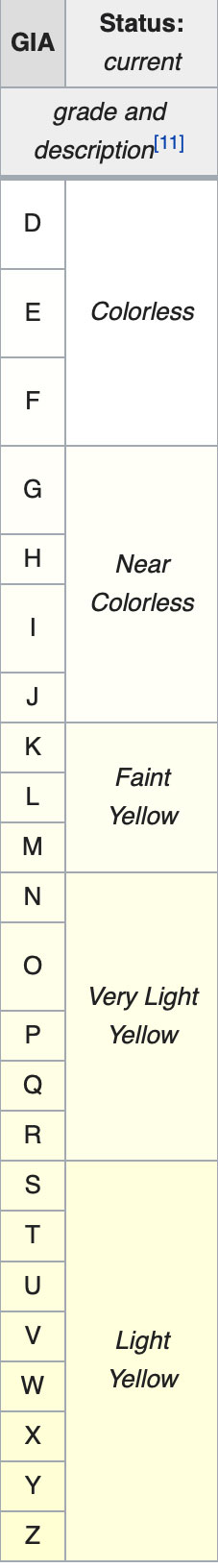

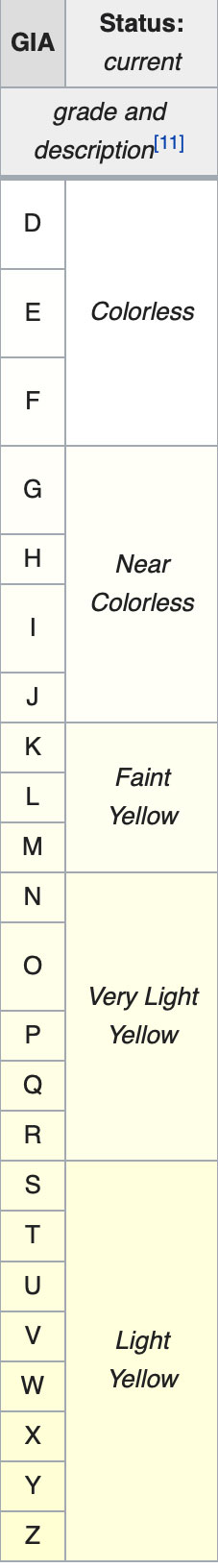

カラーの基準 カラーの基準【引用】『Wikipedia, the free encydlopedoa』Diamond color 18 April 2021, 19:03 UTC |

色は特別な色を持つカラーダイヤモンドを除いて無色に近いほど評価が高く、イエローがかっているものほど評価が下がります。 最高は『D』クラスの評価が付きます。 DEF:無色透明 GHIJ:ほぼ無色 KLM:かすかな黄色 NOPQR:非常に薄い黄色 ST:薄い黄色 UVWZ:黄色

但し、必ずしも黄色だからダメだというわけでもありません。 |

ティファニーのイエロー・ダイヤモンドのルースの複製 ティファニーのイエロー・ダイヤモンドのルースの複製""Tiffany diamond copy" ©Chris 73 / Wikimedia Commons(09:52, 21 October 2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

ティファニーのイエロー・ダイヤモンドは黄色ですが、世界的に有名で評価も高いです。 結局は数値などのデータで判断するのではなく、感覚で評価すべきものなのです。 |

チャールズ・ルイス・ティファニー(1812-1902年) チャールズ・ルイス・ティファニー(1812-1902年) |

この有名なイエローダイヤモンドはダイヤモンドラッシュに沸く南アフリカで、1877年にキンバリー鉱山で発見された石です(※南アフリカのダイヤモンドラッシュはこちらをご参照ください)。 1878年にティファニー創業者のチャールズ・ルイス・ティファニーが購入し、パリで現在のクッションシェイプにカットしました。 |

Bird on a Rock(ティファニー 1995年) Bird on a Rock(ティファニー 1995年)"Tiffany Diamond2" ©Shipguy(3 May 2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

1961年にオードリー・ヘプバーンも着用したことのある『Rossete necklace』というネックレスにされ、さらに1995年に左の形にリメイクされています。 現代の作りなので、ガラスなどで作ったファンシーアクセサリーみたいにチャチなデザインと細工ですね。 そんな物に普遍的な魅力が備わるはずもなく、2012年にリメイクされました。2019年の第91回アカデミー賞授賞式でレディ・ガガ着用していますが、話題性と宣伝効果だけですね。また話題性が必要となった頃にリメイクされることでしょう。 |

このダイヤモンドは黄色く、昔のカットなのでキューレットもカットされており、4C基準だと相当価値が低く評価されます。でも、「これは特別なんです。」という扱いが笑えます。ルールは民衆を思考停止にし、体制側に都合が良くなる状況を作り出すために設定されるものです。 都合の良い基準を設定し、それに合わないものは都合が悪いので排除。基準に外れながらも自分たちにとっては都合が良くてPRしたいものだけは、「これは例外ですよ」と恥ずかしげもなく特別扱い。どういう基準で選んでいらっしゃるかというと、自分たちにとって都合が良いか否かだけです。『スタイリッシュ・ゴールド』でも物の良し悪しを判断するための物差しについてお話しましたが、『物差し』の正体を知らないと、無価値なものに高いお金を出して裏で馬鹿にされるだけの『喰い物』にされてしまうのです。 何が美しいのか自分では分からない人は高価なジュエリーなんて着けなければ良いのです。お金の無駄です。自分の大切な時間(命)を使って得るものがお金です。自分が良いとはっきり分かるものに使うべきです。 自分では価値が分からないのにとりあえず高級なもの(ジュエリー)を欲しがる、センスも教養も知識もない中産階級が増え、その階級が市場をコントロールできるほどお金を持つようになったから、次第におかしなことになっていったわけです。 |

『イエロー&ブルー・インパクト』 『イエロー&ブルー・インパクト』イエローダイヤモンド・リング イギリス 1880年頃 SOLD |

4Cなんてなかった時代。どういうダイヤモンドが美しいのか、自分の美的感性で直感的に判断できる人たちがお金をかけてジュエリーをオーダーできた時代に作られたジュエリーは、やはり心から美しいと思えるものです。 左のイエローダイヤモンドも正当に評価され、最高の作りのリングとして仕立てられています。 ティファニーのダイヤモンドは大きい割には黄色が濃くありません。 このリングのイエローダイヤモンドは迫力ある十分な大きさがありますが、あくまでもリングサイズなのであれほど大きくはありません。 |

|

それにも関わらず、はっきりとイエローを感じる美しい石です。 昔の王侯貴族はブランド名ではなく自分の美意識でジュエリーや石の価値を判断していたのです。 |

『シャンパーニュ』 『シャンパーニュ』雫型オパール ネックレス イギリス 1910年頃 SOLD |

もう1つ、絶対的な美的感覚を持つ古の王侯貴族が4C以外の基準でダイヤモンドの色を美しいか否か、価値あるか否か判断していたことが分かるジュエリーがあります。 『シャンパーニュ』は360度立体的でしかも美しい遊色を持つ、貴重な雫型オパールで作られた最高級のエドワーディアンのネックレスです。 この美しいオパールばかりに目がつい言ってしまいますが、今回は一番上のシャンパンカラーのダイヤモンドにご注目ください。 他のカラーレス・ダイヤモンドはプラチナのフレームですが、シャンパンカラー・ダイヤモンドだけはこの時代にルビーやサファイアなどの色石に施されるのと同様、鮮やかな色をより惹き立てるためのゴールドのフレームでセッティングされています。 |

|

『シャンパーニュ』のデザイン上のポイントとなる4つのダイヤモンドのセッティングが裏側までプラチナなのは、ゴールドバックにすることでダイヤモンドの輝きに金の色味が反映されることを嫌ったからです。 使っているダイヤモンドが全てクリアな石であれな、金の色を反映すると言って普通に見る分には分からないような差なので、ここまで気を遣う必要はなかったでしょう。 でも、シャンパンカラーのダイヤモンドの美しさを強調するためには、無色のダイヤモンドは徹底して無色であるべきと考えられたからこそ、これだけお金をかけた作りが施されたのです。 |

|

エドワーディアンの時代に作られたオールプラチナのジュエリーは、普通は年代が特定できないため1点しか存在が確認できていませんが、相当な高級品です。 『シャンパーニュ』は一見オパールだけが見所のジュエリーに見えるかもしれませんが、シャンパンカラー・ダイヤモンドをメインにしたジュエリーと言っても過言ではないほど、このダイヤモンドを惹き立てるためだけに莫大なお金がかけられたジュエリーなのです。 4Cだけで判断する人だと「黄ばんでいる」とコメントしたりするのかなと思うと恐ろしいです。絶対そういう人にはヘリテイジの宝物は託しちゃ駄目ですね。相応しい方の元に旅立てるようにするのもHERITAGEの務めなのです。 おかげさまで、この宝物の現在の持ち主も宝物のような方です♪ 王侯貴族でなくとも、現代の日本にはその人たちに匹敵するどころかそれ以上の美的感覚を持つ人たちも存在します。 きっとご本人たちも自覚されている通り稀有な存在ですが、GEN曰く日本人が一番アンティークジュエリーの繊細な美しさや細工が分かるし、世界一そういう人の割合が多いと言っていました。私たちにとってそのような方たちは、稀少なアンティークジュエリー同様、存在してくださってありがとうと感じる宝物のような存在なのです。 |

カラーの基準 カラーの基準【引用】『Wikipedia, the free encydlopedoa』Diamond color 18 April 2021, 19:03 UTC |

23段階に分けられている『カラー』の項目ですが、例えば隣り合うクラスの石を単品で見た時、確実に判断できる人はまずいません。 鑑別士が鑑別する場合は、背景や照明など全ての条件を整えた上でマスターストーン(基準石)と比較して判断します。当然ながらどちらにもとれる場合は人によって差が出ますし、ジュエリーに加工された後だとプロでも違いは分からないそうです。 そんな意味があると思えない重箱の隅をつっつくような時間の無駄をなぜやるのかと言うと、お墨付きを与えてダイヤモンドを高く売ることができるようになるからです。 そんなわけで、透明に見えるだけでありがたがって買う消費者が存在するせいで、そんな人たちを馬鹿にするかの如く、黄ばみのあるダイヤモンド・ルース表面に薄く青色の皮膜をコーティングして販売する業者もいるようです。これはそのうち皮膜が剥がれてきます。さすがに余程の怪しい業者しか取り扱わないような代物のようですが・・。 |

4Cの透明度(clarity)

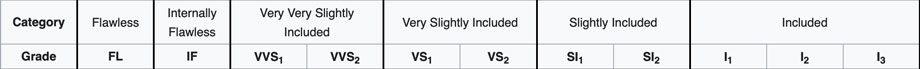

クラリティの基準

【引用】『Wikipedia, the free encydlopedoa』Diamond clarity 29 April 2021, 06:37 UTC クラリティの基準

【引用】『Wikipedia, the free encydlopedoa』Diamond clarity 29 April 2021, 06:37 UTC |

FL:10倍に拡大しても内部・外部ともに内包物が見つけられない IF:外部に微細な傷が見られるが、内部には10倍に拡大しても内包物が見つけられない VVS:10倍の拡大では、内包物の発見が非常に困難 VS:10倍の拡大では、内包物の発見が困難 SI:10倍の拡大では内包物の発見が比較的容易だが、肉眼では困難 I:内包物が肉眼で容易に発見できる |

クラリティの判断基準は上のように定義されています。一見尤もらしい文章で定義されていますが、かなりあやふやに感じませんか? 10倍の拡大で内包物の発見ができるかどうかはその人の『目』自体の性能の良さや、目で見た物を情報処理する『脳機能』の良さに依存します。さらに10倍の拡大で内包物の発見が「非常に困難」「困難」「比較的容易」ってどう判断するんだろうと思ってしまいます。胡散臭さ満載です。内包物の個数に関する言及もなく、内包物がウジャウジャあっても微少であれば、程度の高い石と鑑別されるのでしょうかね。 こういう文章を鵜呑みにできる人は現代の宝石を価値あるものと信じ、高い金額を払って購入できるのでしょう。また、さらに興味のある方はこのような文章を熱心に読み込み、記憶するなどして宝石学を勉強されるのでしょう。瞬間的に胡散臭さを感じてしまう私には、どうしても現代宝飾業界に近づく気になれないんですよね。これは私がアンティークジュエリー・ディーラーだからではなく、学生やサラリーマンだった時代からそうでした。 |

|

| 【参考】現代のダイヤモンドリング |

現代ではあまりにも無個性で完全無欠のダイヤモンドが求められ、人もモノも不自然なまでに修正されまくった画像でPRが行われるので、ダイヤモンドは完璧なものが当たり前というイメージに洗脳されている方も多い気がします。 ちなみに私も雑誌などで見たまんま、ジュエリーに使われるダイヤモンドにはインクリュージョンなんてないのが当たり前だとこの仕事を始める前はなんとなく思っていました。ダイヤモンド自体に興味がなかったので、あってもなくてもどうでも良いというのが本音でしたが・・(笑) |

CVD法により合成し、宝石カットを施した無色透明のダイヤモンド(サイズ不明) CVD法により合成し、宝石カットを施した無色透明のダイヤモンド(サイズ不明)"Apollo synthetic diamond" ©Steve Jurvetson(27 May 2006)/Adapted/CC BY-SA 2.0 |

今や合成技術もジュエリーへの実用段階に達したダイヤモンドですが、通常の天然ダイヤモンドは自然から採れる鉱物なので、そもそもが完全に内包物がなく、結晶構造が完璧であること自体がありえないのです。物理化学的に考えて、エントロピー的にあり得ません。(笑)。 科学的な話はどうでも良いのですが、実際のダイヤモンドには様々な種類の内包物が存在します。でも、実際のダイヤモンドはかなり煌めくので、色の付いた内包物以外は案外見た目にはあまり邪魔でなかったりします。 |

|

色付きの内包物はさすがに目立ちます。しかしながら現代の科学技術を以てすれば、これも目立たなくして売り物にできます。 ルネサンスのHPでご説明しているレーザー・ドリリングという手法です。 表面からレーザーで掘削し、内包物まで穴を貫通させます。そこから強力な酸を流し入れ、内包物を溶かしたり漂白して見えなくします。 色が無くなることで肉眼では気にならない程度に外観が改善できますし、セットしてジュエリーにしてしまえばなおさら目立たなくなります。 |

| 【参考】目立つ内包物があるダイヤモンドのルース |

それでもできてしまった空隙が目立つようであれば、フラクチャーフィリングと言ってダイヤモンドと屈折率が近い物質を充填することでクラリティを改善する方法もあります。 ところでレーザードリリングを行った痕跡は10倍ルーペで確認することが可能で、鑑別書にはレーザードリルホール(LDH)と記載されます。 「えっ?!」と思われた方もいらっしゃると思いますが、肉眼ではLDHは見ることができないほどの小さな穴です。 ダイヤモンドなんてたくさん採れるのだから、わざわざ処理してまで目立つ内包物がある石を使わなくてもと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、大きなダイヤモンドになればなるほど稀少性は指数関数的に増大します。現代ではたくさん採れると言っても大半は小さな石で、やはり大きなダイヤモンドは現代でも稀少だからこそ、質が悪くてもなるべくたくさんの数を売るために処理が必要とされているのです。 処理には装置などの設備費、処理を行う人の技術費や人件費がかかります。それでもペイして儲かるくらい、高く販売できる証ですね。現代のダイヤモンドジュエリーを買う人達は、そんなものにお金を払っている現実があるのです。知っていたら、とてもそんなものにお金を出すとは思えないのですが・・。 |

『財宝の守り神』 『財宝の守り神』ダイヤモンド ブローチ フランス 1870年頃 SOLD |

その観点からすると、ダイヤモンドラッシュが始まった直後で現代のようにダイヤモンドが潤沢にはなかった時代において、これほどまでに美しい約2ctのダイヤモンドというのは奇跡というほど稀有な存在なのです。 だからこそそれに相応しいデザインと細工が施され、トップクラスのジュエリーにされたのです。 |

ちなみに2000年に入ると新たにパルスレーザーを使う手法が開発されました。 それまではレーザー掘削によってルーペで確認できる穴が開いていましたが、表面にパルスレーザーを当てることで穴ではなくひび割れを発生させ、そこから酸を浸透させて漂白処理します。 肉眼でこれらの処理を確認することは困難ですが、それでもなるべく目立たぬよう、上から見たときには確認できない角度で内包物までの経路が作られます。ダイヤモンドを横から見ると筋が見えても、上からだと点にしか見えないという具合にです。ジュエリーになってしまえば、素人ではなおさらルーペを使っても分からなくなります。 色の付いた内包物以外にも、様々なエンハンスメントの方法が存在します。新たな手法の開発と、それを鑑別する手法の開発はいたちごっこです。エンハンスメントの手法は多大なる研究開発費を投入して開発された高度な企業秘密でもあるので、すべてが開示されることもありません。 |

【参考】現代の天然ダイヤモンド 【参考】現代の天然ダイヤモンド |

アンティークのダイヤモンドは汚いと思われている方も少なくないようですが、それでは現代のダイヤモンドがすべて綺麗かと言うと実はそうではないのです。 様々な処理については、ルネサンスでGenがまとめたページもぜひご参照ください。 |

4Cのカット(cut)

|

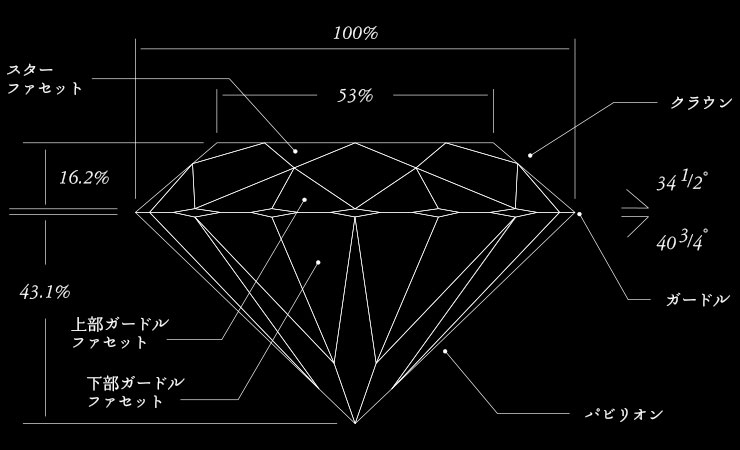

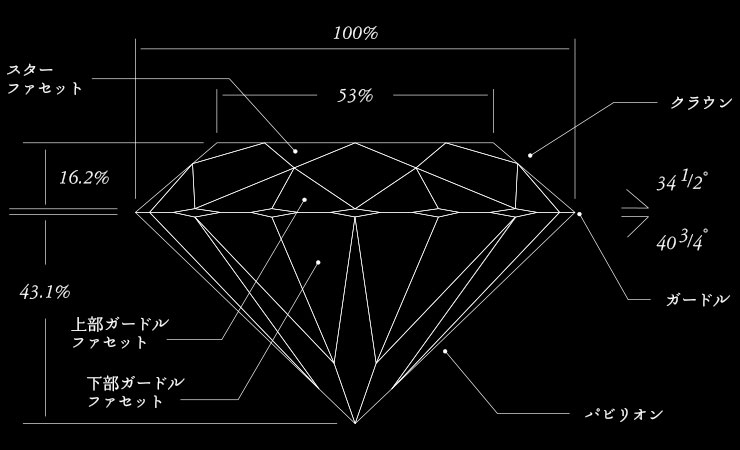

| トルコフスキー考案のアイデアルカット |

ラウンドブリリアンカットにのみなされる評価です。理想とされるカットにいかに近いかで判断され、EXCELLENT、VERY GOOD、GOOD、FAIR、POORの5段階評価になっています。 そうは言ってもEXCELLENT、VERY GOOD、GOODまでは目で見ても違いが分からないという感想が巷の声です。FAIR、POORは意識すれば違うかもねと感じられる程度で、ジュエリーとして身に着けた場合、まず違いは分かりません。 実際にジュエリーとして使うシーンで、厳格に定められた方向からライトを当てて真正面から覗き込むなんてことはあり得ませんから、ジュエリーとしての美しさを定義するためのものとは言えないのです。 |

EXCELLENT、VERY GOOD、VERY GOOD EXCELLENT、VERY GOOD、VERY GOOD |

美しさではなく、スペックで頭デッカチに宝石を判断する人には面白いかもしれませんが、意味があると思えない基準で価格が恐ろしく違ってくるのは違和感があります。 |

もはや人の感覚で判断できる領域ではないので、専用の機械で判別します。 宝石は人間が見て美しいと思えるかどうかが大事だと思うのですが、機械様が良いと判定なさるかどうかが拠り所という人は多いようです。美しさの判断まで機械に依存しちゃうなんて、AI時代が到来したら本当に大丈夫なんでしょうかね〜(笑) ちなみになぜそこまでアイデアルカット信仰が作られたのかというと、薄っぺらいこのカットは儲かるからです。。 |

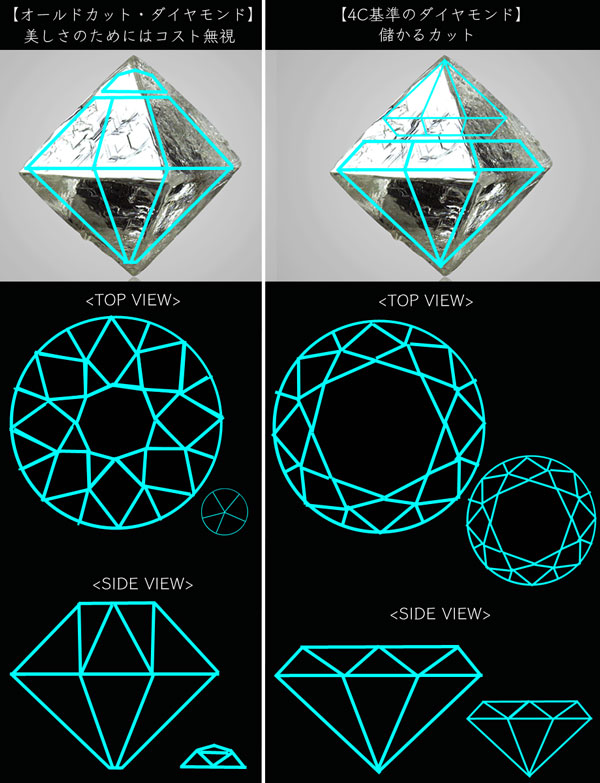

|

例えばこの正八面体の原石からカットする場合、大きめのブリリアンカットのルースを2つ得ることができるのです。 アンティークのダイヤモンドのように厚くカットすると、オマケで得られるのは小さなローズカットくらいです。 同じ原石からオールドカットのルースを得る場合と、ブリリアンカットのルースを得る場合とを比較してみましょう。 カラットは厚みのあるオールドカットの方が上なのですが、正面から見ると面積が同じなので同じ大きさだと感じてしまいます。 見た目の単純な大きさで考えた場合は大きめのブリリアンカットが2つ得られる現代のカットの方が得なのです。 消費者から2つ分のお代金を頂戴することが可能になります。 |

安いことは悪ではありません。品質がより良くなって、しかも安く提供してもらえるのならばテクノロジーの進化であって素晴らしいことです。でも、残念ながら業界によるブリリアンカットの押し付けによってダイヤモンドは、現代では魅力のない宝石になってしまいました。女性の消費意欲を煽ってお金を儲けるための、ただの都合の良いツールです。 現代のブリリアンカットの原型となっているアイデアルカットは、上部から進入した光が全て内部で全反射して上部から放たれるという条件を満たすために1919年にマルセル・トルコフスキーによって考案されたカットです。 |

マーセル・トルコフスキー(1899-1991年) マーセル・トルコフスキー(1899-1991年) |

研磨工場を営むトルコフスキー家の4代目として生まれた、数学者でもあるトルコフスキーらしい取り組みです。 ロンドン大学の博士論文の一環としてダイヤモンドのカットについて系統的に研究しており、解くための『問題』が必要だったため、ダイヤモンドの輝きが最も美しいと感じる条件として底面からの全反射を定義したのです。 高校のお勉強くらいまでは出された問題を確実に解くだけで優秀と見なされますが、大学の研究ともなれば有意義な解くべき問題を自分で見つけられるかが超重要です。 |

|

| トルコフスキー考案のアイデアルカット |

あくまでも内部に侵入した光に対してのアプローチです。クラウンからの表面反射は考慮しませんし、オープンセッティングで下から入ってくる光なども考慮には入れません。実際に考えられる全てのパラメーター(変数)を考慮して計算するのはスパコンでもなければ不可能です。 私が大学で専攻した物理化学も同じことで、熱力学で仮説をたてはするものの、すべてのパラメーターを考慮することは不可能なので、理想条件を定義して変数を固定したり、影響は無視できるほど小さいとみなすなどで対処していました。 |

アイデアルカット・ダイヤモンド アイデアルカット・ダイヤモンド |

あくまでも数学的に楽しく確実に計算するために定義されたカットなので、人間が実物を見て本当に美しいと感じるかどうかはまた別の話です。 そもそも美しいの定義は何なのかという原点に立ち戻ってしまいます。 でも、現代ではこれが美しいとごり押しされています。自分の美意識で"美しい"が判断できない人は信じる他ないでしょうね。 |

【参考】サファイア・リング(現代) 【参考】サファイア・リング(現代) |

ブリリアントカットは底面から全反射するように計算されたカットなので、底面のファセットが見事に光ります。 ワシャワシャ煌めくというか、ウジョウジョ輝くというか、なんだかモゾモゾして気持ち悪いくらいです。 実はこのワシャワシャした輝きには販売者側にはメリットがあります。 インクリュージョンなどが、ワシャワシャに紛れることによって目立ちにくくなる効果があるのです。 |

イエロー・ダイヤモンド・リング(ティファニー 現代) イエロー・ダイヤモンド・リング(ティファニー 現代)【引用】TIFFANY & CO / Tiffany Soleste Cushion-cut Yellow Diamond Halo Engagement Ring in Platinum ©T&CO |

取り巻きなどに使う微少ダイヤ(メレダイヤ)はかなり汚い石が使われている場合が多いことも、現代ジュエリー業界では有名な話です。 「うちは良いメレを使っています」とPRするメーカーもありますが、どうせ数百円かそれ以下の小さな石ですし、上質と定義される石でも五十歩百歩なのでどうでも良い気もしますが・・。 |

|

|

| 『ダイヤモンド・アート』 ジョージアン ダイヤモンド・ブローチ イギリス 1830年頃 エメラルドカット・ダイヤモンド、ダッチローズカット・ダイヤモンド、変形ローズカットダイヤモンド、ローズカットダイヤモンド、オールドマインカット・ダイヤモンド、シルバー&ゴールド SOLD |

さて、ダイヤモンドはカットによって輝きや透明感が大きく変化することを、多彩なカットで魅せたジョージアンの見事な芸術品『ダイヤモンド・アート』でご説明しました。 |

|

宝石の中で最も硬いダイヤモンドは手作業によるカットが非常に困難だったため、初期は現代と違って面数の少ない簡単なカットでした。 15世紀末にかけて、現在の「エメラルドカット」や「スクエアカット」につながる「テーブルカット」の技術が発展したと言われています。 |

| オーストリアの公爵夫人アンナ(1528-1590年)の宝石コレクション |

チューダー朝 ステップカット・ダイヤモンド リング チューダー朝 ステップカット・ダイヤモンド リングイングランド王国およびアイルランド王国 1485-1603年 SOLD |

長方形にカットするこのカットの魅力は透明感です。 ただし石が内包物のないクリーンな石かどうかは如実に美しさに表れてきます。 ダイヤモンド鉱山は各時代で変遷しており、古代から18世紀前半まではインドの特にゴルコンダ鉱山、1730年代後半から1860年代まではブラジル鉱山が世界最大の産地でした。 左のチューダー朝のリングはオールオリジナルの状態で残っていた貴重な宝物で、1725年のブラジル鉱山発見以前に作られたものだからこそ確実にインド産ダイヤモンドと言うことができます。 透明感のある美しい石ですよね。 |

天然真珠&ステップカット・ダイヤモンド ネックレス 天然真珠&ステップカット・ダイヤモンド ネックレスオーストリアorドイツ 1920年代 SOLD |

透明感を楽しむステップカットが再び脚光を浴びたのは20世紀に入り、アールデコの時代になってからです。 |

後期アールデコ・リング 後期アールデコ・リングフランス 1930〜1940年頃 SOLD |

南アフリカのダイヤモンドは質が良かった上に、膨大な量を採掘してその中から特に質が良いものを選ぶことができたからこそ再び可能となったカットです。 |

アールデコ ステップカット・ダイヤモンド リング アールデコ ステップカット・ダイヤモンド リングアメリカ 1930年代 SOLD |

この通り、かなり透明感が出るカットなので内包物があるとすぐに目立ってしまいます。 当然ながら天然で無処理、これだけの大きさがありながらも内包物が見えない最高級のダイヤモンドです。 |

|

ワシャワシャと輝くと、例え汚らしい石でもそれが目立ちません。 ごまかしが利きやすいカットがブリリアンカットとも言えるのです。 |

| 【参考】サファイア・リング(現代) |

WAKAのフォト日記『京都の骨董市の戦利品』より WAKAのフォト日記『京都の骨董市の戦利品』より |

GENが持ち上げているのはぬいぐるみではなくトイプードルの小元太です。なぜかちょっと比率がおかしい感じの写真になっていますが、後ろの朱塗りの箪笥がGENが昔、父親の経営する米沢箪笥の企画・製造・販売に携わっていた時代に作った米沢箪笥です。 GEN自身は職人ではありませんが、マネジメントする立場として木材を扱う職人、塗師、透かし金具職人など各工程の職人と密に関わった実体験から、昔の職人の手仕事によるモノづくりにはかなり詳しいです。 アンティークジュエリーの世界にも共通することですが、すべての職人が優れているわけではありません。だから「職人の手作り=優れている」とはならないのです。駄目な職人は死んだ魚のような目をしており、手を抜くこととごまかすことしか考えていなかったそうです。 |

|

エンハンスメント処理されたダイヤモンドを平気で婚約指輪としてオススメする現代ジュエリー。 手抜きとごまかすこと、駄目なものをさも高級で良いものと印象づけて高く売ろうとする姿勢は気持ちの良いものではありませんし、そういう物を身につけていたいとはとても思えないのです。 |

| 【参考】現代のエンハンスメント処理された安物ダイヤモンドリング |

|

神技的な職人芸による素晴らしい手作りの仕事が一番最初に終わりを迎えたのはジュエリーの世界です。 洋服や日常品に比べて遙かに高価で、しかも遙かに高い技術が必要とされるからです。 1930年代ともなるとHERITAGEで扱えるレベルのジュエリーは激減しますが、それでもこの『ノルマンディー号』のような作品もギリギリ存在します。 豪華客船の進むしぶきを表現した、一番下に下がるダイヤモンドは確実にこの作品を作るために特別にカットされたものです。 |

| 『ノルマンディー号』 後期アールデコ ペンダント フランス 1935年 ボートシェイプカット・ダイヤモンド、マーキーズカット・ダイヤモンド、トライアングルカット・ダイヤモンド、オールドヨーロピアンカット・ダイヤモンド、サンゴ、オニキス、プラチナ SOLD |

|

船首を表現したダイヤモンドはステップカットではなくわざわざ特別にデザインされた形でダイヤモンドがカットされています。 内包物が見えないクリーンな石を使って無駄が多くでてしまうこのカットを敢えてするのは、手を抜かずケチることなく、とにかくアーティスティックで美しいものを作ろうとしたオーダー主と職人が存在したからこそなのです。 |

|

このような素晴らしい宝物を駆逐したのが馬鹿みたいなブリリアンカット信仰や4C信仰でもあるのです。 都合の悪いことは無視、考えてはならない、無条件に信じなさい。妄信具合はもはや宗教と言っても良い気がします。 |

4Cの重さ(carat)

|

| ロシア皇帝の笏にセットされたオルロフ、クレムリン美術館に展示 |

コ・イ・ヌール(ロンドン塔に展示)英国王室蔵 コ・イ・ヌール(ロンドン塔に展示)英国王室蔵 |

大きくなればなるほど稀少性は指数関数的に増大するので重い、つまりカラット数が増えるほど価値が高くなることは異論ありません。 ダイヤモンドとしての価値は、あくまでもクラリティーやカラーとの兼ね合いですが・・。 原石は巨大でもカットしてみると全然ダメで、ほとんど価値がなくがっかりだったという事例も存在します。 |

透明感と煌めき溢れる魅惑のダイヤモンド

|

4Cについてご理解いただくと、現代ジュエリーには美しさは全く期待できないことがお分かりいただけたかと思います。 |

| 【参考】ブリリアンカットの鋳造ダイヤモンドリング(現代) |

|

| 【参考】ブリリアンカットの鋳造ダイヤモンドリング(現代) |

4Cは私たちのために美しいジュエリーを作ってくれるために存在するのではなく、業者が楽に高く価値の低いものを販売するために広められたものだからです。 |

|

| それに比べて、真に美しいものをお金も手間も惜しまず作ろうとした時代のジュエリーはなんと素晴らしいことでしょう。トップクラスのダイヤモンドリングともなるとこれほどまでにクリーンで美しく、オールドカットならではの厚いクラウンから放たれるダイナミックなシンチレーションやファイアは人の心を捕らえて離しません! |

珍しいクッションシェイプカット・ダイヤモンドの一文字リング

|

ダイヤモンドの一文字リングはシンプルで使いやすく、定番アイテムとして人気というイメージがあります。 |

|

| しかしながらこのリングが明らかに特別にオーダーされて作られた、相当なこだわりを持って作られたとしか考えられない他にはない特徴があります。それがダイヤモンドのカットです。 |

|

それぞれの石が長方形型のクッションシェイプでカットされているのです。 |

ダイヤモンド 一文字リング ダイヤモンド 一文字リングイギリス 1880年頃 オールドヨーロピアンカット・ダイヤモンド、18ctゴールド SOLD |

例えばこのリングは、シンプルに5つの円形のオールドヨーロピアンカット・ダイヤモンドが並べてセットされています。 |

ダイヤモンド 一文字リング ダイヤモンド 一文字リングイギリス 1890年頃 オールドヨーロピアンカット・ダイヤモンド、ローズカットダイヤモンド、18ctゴールド SOLD |

もっと高級なものだとこのリングのように、円形のオールドヨーロピアンカット・ダイヤモンドの隙間を埋めるように小さなローズカットダイヤモンドをセットしてあったりします。 |

|

|

| ダイヤモンド 一文字リング イギリス 1880年頃 オールドヨーロピアンカット・ダイヤモンド、ローズカットダイヤモンド、18ctゴールド SOLD |

なぜわざわざ手間をかけてそんなことをするのかと言うと、もはや美意識としか言いようがないですよね。 指を囲むダイヤモンドのラインは、美しいシンプルなダイヤモンドだけのラインであってほしいのです。ダイヤモンドの間に隙間があったら嫌なのです。 |

|

| どうやらこのリングをオーダーした人物は隙間を小さなローズカットダイヤモンドで埋めるという方法すら十分には満足できないほど美意識が高かったようで、長方形のクッションシェイプカット・ダイヤモンドならば、並べるだけでより美しく完璧なダイヤモンドのラインが完成するじゃないと、それを実現しちゃったようなのです。 |

|

| ダイヤモンドのカットとジュエリーを加工する工程は別です。カットからオーダーするというのは特別なことです。 |

『ダイヤモンドの原石』 『ダイヤモンドの原石』クラバットピン(タイピン)&タイタック イギリス 1880年頃 ダイヤモンド原石(ハーフカット)、15〜18ctゴールド、シルバー SOLD |

だからこそ明らかに特別にオーダーしたとしか考えられない特殊なカットが施されたダイヤモンドジュエリーは、アンティークのハイクラスのジュエリーでも滅多に見ることはないのです。 |

『Blue Impulse』 『Blue Impulse』ビルマ産サファイア&ダイヤモンド リング イギリス 1880年〜1900年頃 SOLD |

でも、お金と最高の美意識を持っている人たちは確実に意図してこういうものをわざわざオーダーして作らせるのです。 『Blue Impulse』も傑出した魅力を持つ、二度と出てこないリングでした。 |

|

| 『Blue Impulse』の主役は間違いなく美しいコーンフラワーブルーのサファイアですが、脇石のダイヤモンドも圧巻でした。ご覧の通り、このリングのオーダー主もリングの目に見える部分はすべてダイヤモンドで埋め尽くしてしまいたかったらしく、クッションシェイプ・ダイヤモンドでそれを実現しています。 |

|

こういうジュエリーをオーダーした人たちは、当時の王侯貴族の中でも美意識、財力ともに桁違いの人たちなのです。 |

|

ダイヤモンドは劈開の方向を無視してカットできる電動のダイヤモンド・ソウはおろか、蒸気機関を使った研磨機すら発明されていない時代の手作業によるカットです。 生きた人間に生命を吹き込まれた、それぞれに個性あるダイヤモンドが生き生きとした光を放ちます。 |

|

中央のクッションシェイプカット・ダイヤモンドは普通よりも四角っぽい珍しいカットで、他の石に比べてテーブルの面積が広いため透明感を楽しむことができます。 時折この広いテーブル面がキラと全反射するのも迫力があります。 |

|

裏側のカットもシャープで美しいです。 |

|

キュレットが大きくカットされているのがアンティークのダイヤモンドらしいところです。 |

|

ファイアも至る箇所で見ることができます。ファイア、ダイナミックなシンチレーション、クリアな透明感、ダイヤモンドならではの魅力がすべてが味わえる、最高に楽しいリングです♪ 静止画像だとまだ大人しいのですが、実物はキラキラ煌めきすぎて実態がよく分からないほどです。一度太陽光の下に持って行って見てみたのですが、眩くて目を細めながらでないと私には直視できないほどでした。 |

素晴らしい爪留

|

この一文字リングの石の留め方は、滅多に見ない珍しいものです。 |

|

まずこのリングを斜め上から見ると、ハイクラスの一文字リングの魅力と言える、透かし彫りの美しい彫金が施されています。 |

|

| このようにこの斜めからの画像を拡大して見ると、ベゼル上下の透かし模様の一部を巧みに爪として使って石を留めているのです。 |

|

| 1つの爪で1つの石を留めているのではなく、橋渡しして1つの爪で隣り合う2つのダイヤモンドを固定しています。透かし細工の延長でこんな高度な留め方をするなんて信じられません! |

|

さらに完璧に固定するため、内側部分もシルバーの小さな爪でしっかり固定しているようです。点で固定しているこのシルバーの爪も、1つで両側の2つの石を固定しています。このシルバーの爪も、わざわざ磨いて整えられた手の込んだ良い作りです。ここだけシルバーなのは、ダイヤモンドのクリーンな色味を邪魔しないための気遣いです。 |

|

この角度で見ると、一番左端のダイヤモンドもクラウンが極端に厚いことがよく分かります。これだけ1つ1つが個性に富むダイヤモンドをそれぞれの形状に合わせ、150年ほどの使用にも耐えられるほどしっかり固定できているのは驚くべきことです。リングはジュエリーの中で一番過酷な環境で使われるので、コンディションが悪い場合も少なくないからです。 |

|

こういう特別の石留めからも、このダイヤモンド一文字リングが特別にオーダーされて高級な指輪であることが分かりるのです。 |

美しい彫金

|

整えられた美しい彫金も見ていて気持ちのよいものです。 |

コロンビア産エメラルド 5ストーン リング コロンビア産エメラルド 5ストーン リングイギリス又はヨーロッパ 1870年頃 エメラルド(コロンビア産)、ローズカットダイヤモンド、18ctゴールド SOLD |

このような彫金はコロンビア産エメラルドを使った最高級のリングにもありました。 でも、実は気遣いの方向性に違いがあります。 |

|

|

| 最高級のエメラルド一文字リング | 最高級のダイヤモンド一文字リング |

| どちらもそれぞれの種類の宝石において、最高級の一文字リングです。ダイヤモンドリングは彫金のが透かしになっており、エメラルドの方は透かしになっていないことにお気づきになられましたでしょうか。それぞれに意味があってのことです。 | |

|

エメラルドの魅力はその美しい色です。 金の色を反映してより鮮やかで美しく見える効果を期待したいので、横から余計な光を取り込むことになる透かし細工にはしません。 |

|

一方でダイヤモンドの魅力は透明感とダイナミックな輝きです。 |

|

裏側はオープンセッティングですが、指にはめてしまうと裏側からは基本的に光は取り込まれません。 |

|

このように大胆に透かしにすれば、横からも光を取り込んでより魅力的な輝きを放つことができるようになるのです。 ここまで計算された作りだからこそ、上質なダイヤモンドがより魅力を増すのです。 |

|

| ダイヤモンドに高さの差があるとは言っても、この通りボコボコ違和感があるような高さの差があるわけではありません。 |

|

左右の石の両側にもきちんと彫金が施されており、やはり彫金細工の延長線上で石をしっかり固定しています。 |

|

|

彫金も深く彫り、磨いて丁寧な仕上げが施された実に印象的で美しいものです。細部に至るまでの行き届いた美意識と、丁寧な仕事ぶりがアンティークのハイジュエリーでのみ味わえる楽しさです。 |

18ctのホールマーク

|

シャンクの内側に18ctゴールドのマークがあります。 |

|

Genは石物のジュエリーが好きではなかったのと、何となくダイヤモンド自体が気に入らなくて(笑)ルネサンスではあまり扱ってこなかったようです。 |

|

Genは細工物が大好きで、細工物の良さを分かってもらうために一番尽力していたので、さもありなんです。それでも『知られざるアンティークジュエリーの魅力』の熱心なページからも分かるように、誰よりも勉強して誰よりもきちんと理解した上で宝石のジュエリーについてもご紹介していました。 |

ピエトラドュラ ピアス ピエトラドュラ ピアスイタリア 1830年〜1840年 SOLD |

ピエトラドュラ バングル ピエトラドュラ バングルイタリア 1860年頃 SOLD |

私が細工物より石物が好きかと言うとそうでもなくて、ふらりとやってきて現代ジュエリーもアンティークジュエリーも買ったことがないのに、いきなり高価な石など1つも付いていない細工物に三桁万円を出したのでGENが相当仰天したほどです(笑) |

|

|

何だかよく分かりませんが、GENは宝石のジュエリーというだけで毛嫌いしていただけのようです。私はこのような高度な技術を使った宝石ジュエリーも、アンティークならではの細工の魅力と気遣いが溢れる素晴らしい宝物だと思うのです。 GENも「宝石ジュエリー=100%細工物のジュエリーではない」という変な思い込みがようやくなくなったようで、このリングを見ながら「僕、何だかダイヤモンドが好きになってきた。楽しい♪」と言い始めました(笑) |

着用イメージ

|

このリングをオーダーした人物の目論見通り、指につけると見える部分全てがダイヤモンドのラインになります。 ある意味とってもゴージャスですが、クリーンなダイヤモンドなので現代のファッションに違和感なく、色石でもないので様々なファッションにも合わせやすいと思います。 これまで細工物のファンだった方にも、ぜひ楽しんでみて欲しい極上のダイヤモンドリングです♪ |