No.00237 英雄ヘラクレス |

|

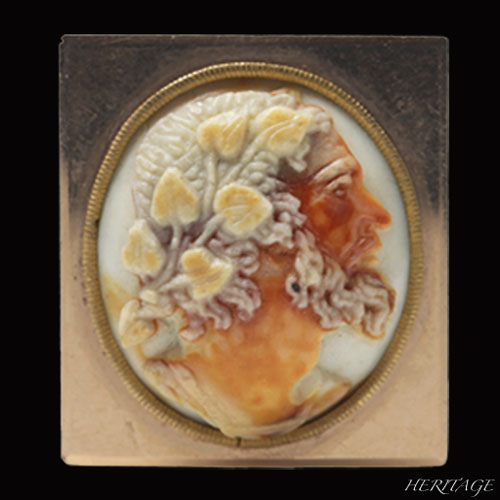

肉眼では稚拙な彫りと表現にしか見えない左のリングが、実は上のような古代ギリシャの最高傑作と言える、傑出した魅力を放つ芸術作品であることを一体誰が一瞬で看破できるでしょうか。 古代においてエレクトラムが採れたギリシャにおいて、古代ギリシャの芸術が花開き最盛期を迎えた紀元前5世紀だからこそ生み出された最高傑作です。 古代の神々の由緒正しい血統が王としてポリスを治めていた古代ギリシャにおいて、古代ギリシャ神話最大の英雄ヘラクレスの末裔だった王の物と考えられる、歴史的にも非常に魅力ある宝物です。 |

|

|

|

||

| 『英雄ヘラクレス』 エレクトラム インタリオ・リング 古代ギリシャ 紀元前5世紀 エレクトラム(自然金、琥珀金、山金) ※金属検査機で検査済 フェイス(ベゼル) 1,1cm×1,8cm 重量 4,8g サイズ 約23,5号 SOLD |

||||

ヘラクレス・リングの4大ポイント

古代ギリシャで紀元前5世紀に作られた、この不思議な魅力に満ちたヘラクレスのインタリオ・リングの価値を理解するには4つのポイントがあります。 |

|

ポイント1 紀元前5世紀という古代ギリシャ芸術の最盛期の作品 ポイント2 世界最古の鋳造貨幣リュデュアのエレクトラム貨と同じ素材で作られている |

ポイント1 5世紀という古代ギリシャの芸術的な黄金時代

|

もうヘリテイジの古代美術館はご覧いただきましたでしょうか? 文明や地域、年代ごとにこれまでにお取り扱いした極上の宝物をだけを集めて並べているのですが、その目的の1つが文明や地域、年代ごとの特徴を感覚的に感じていただくことです。 |

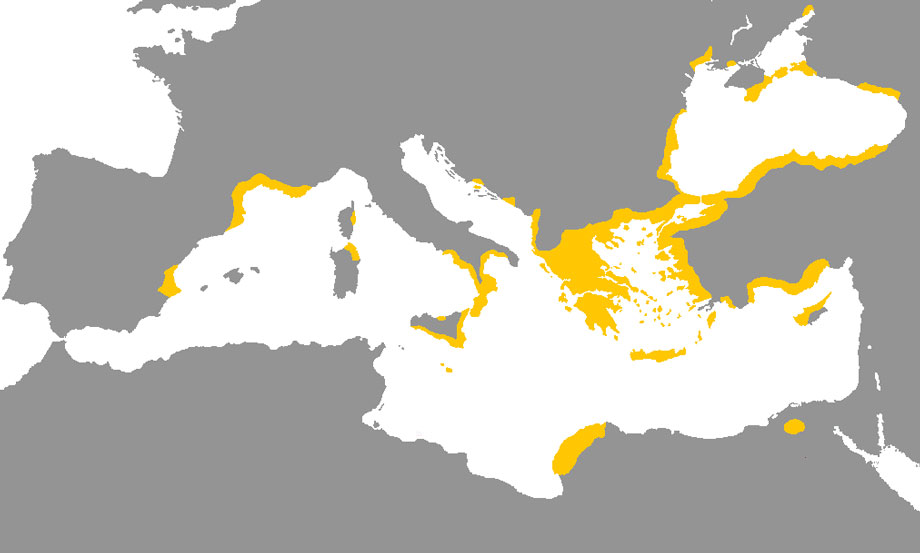

古代ギリシャ語圏 "Idioma griego antiguo" ©Fobos92(20 May 2014, 05:48:59)/Adapted/CC BY-SA 3.0 古代ギリシャ語圏 "Idioma griego antiguo" ©Fobos92(20 May 2014, 05:48:59)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

古代ギリシャ1つとっても、『古代ギリシャ』と一括りにして理解しようとするのは不適切です。地域ごと、時代ごとに見ても、同じ"古代ギリシャ"の中で大きな違いがあります。 同じ立体彫刻という意味で、インタリオと関連性の強い彫刻分野についてはジオメトリック期、アルカイック期、クラシック期、ヘレニズム期の4つに美術史では分類されます。 |

|

ヘラクレス・リングはクラシック期の作品ですが、それぞれの期でどのように特徴の違いがあるか少し見ていくことにしましょう。 |

<古代ギリシャ アルカイック期>

フラシクレイアのコレー像(古代ギリシャ 紀元前550年頃)アテネ国立考古学博物館 "Korai 01" ©sailko(10 June 2008, 04:10:49)/Adapted/CC BY-SA 3.0 フラシクレイアのコレー像(古代ギリシャ 紀元前550年頃)アテネ国立考古学博物館 "Korai 01" ©sailko(10 June 2008, 04:10:49)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

さらに紀元前1000年から200年間は十分な資料が残っておらず、研究が進んでいない古代ギリシャの『暗黒時代』とされています。 ジオメトリック(幾何学)期は紀元前900-紀元前700年頃とされていますが、今回詳細は割愛します。

さて、平成から令和へと昨日と今日でスッパリ分かれる元号と異なり、文化は昨日と今日で全然別物に変わるわけではありません。 明確に境界線を引くことはできませんし、引こうとすること自体が無意味でナンセンスですが、ペルシャ戦争(紀元前499-紀元前449年)が始まる直前の紀元前500年頃がアルカイック期とクラシック期の境界とされています。

アルカイック期は大体紀元前7世紀から紀元前6世紀までとご理解いただければ大丈夫でしょう。 |

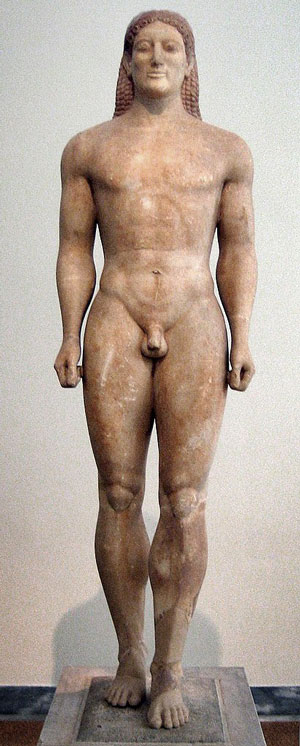

クロイソスのクーロス(古代ギリシャ 紀元前530年頃) クロイソスのクーロス(古代ギリシャ 紀元前530年頃) |

アルカイックの時代のギリシャは、エジプトやメソポタミアに比べて文化的に遅れていました。 文明発祥の観点から見れば理由は明らかですね。 アルカイック期に初めて出現するギリシャ彫刻に『クーロス』があります。 クーロスは古代ギリシャ語で特に高貴な身分の少年や若い男性を意味し、ギリシャ語圏で数多く発見されています。 |

クレオビスとビトン(古代ギリシャ 紀元前580年頃)デルフィ考古学博物館 クレオビスとビトン(古代ギリシャ 紀元前580年頃)デルフィ考古学博物館 |

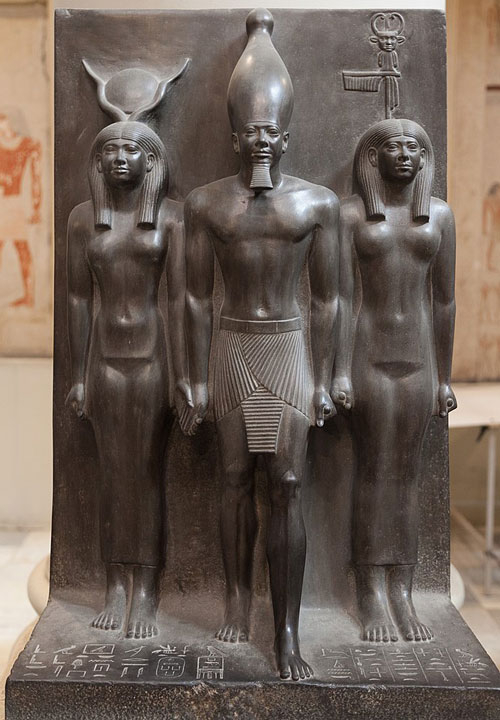

左右の高い対称性、前に踏み出した左足、握りしめた拳、独特の身体の比率。 もうピンと来られたでしょうか。 アルカイック時代の彫刻は、ギリシャよりも文化的に進んでいた古代エジプトやメソポタミアの彫刻にインスピレーションを受けて作られました。 |

メンカウラー王夫妻(古代エジプト 紀元前2532-紀元前2500年頃)ボストン美術館 "MenkauraAndQueen MuseumOfFineArtsBoston" ©Keith Schengili-Roberts(25 March 2007)/Adapted/CC BY-SA 2.5 メンカウラー王夫妻(古代エジプト 紀元前2532-紀元前2500年頃)ボストン美術館 "MenkauraAndQueen MuseumOfFineArtsBoston" ©Keith Schengili-Roberts(25 March 2007)/Adapted/CC BY-SA 2.5 |

メンカウラー王と女神達(古代エジプト 紀元前2532-紀元前2500年頃)カイロ美術館 メンカウラー王と女神達(古代エジプト 紀元前2532-紀元前2500年頃)カイロ美術館 |

特にエジプトからの影響が強く見られると言われています。このポージングや身体の比率を見ると、いかにも古代エジプトという感じがしますね。4500年以上前の紀元前2500年には、既にこの様式が確立していたようです。 |

|

左:ホルス神、中:オシリス神、右:イシス神 左:ホルス神、中:オシリス神、右:イシス神古代エジプト 紀元前874-紀元前850年頃 ルーブル美術館 |

2000年近く時代を下った紀元前9世紀の作品でもこの様式は守られています。 古代エジプトのピラミッドや、古代ギリシャの建築に見られる黄金比は有名ですが、神々や人間の姿を表す彫像にも黄金比が存在しました。 |

ニューヨーク・クーロス(古代ギリシャ 紀元前590-紀元前580年頃)メトロポリタン美術館 ニューヨーク・クーロス(古代ギリシャ 紀元前590-紀元前580年頃)メトロポリタン美術館 |

ニューヨークにあるメトロポリタン美術館所蔵のニューヨーク・クーロスも典型的な古代エジプトの黄金比で制作されています。 全身:194.6×51.6×63.2cm 時代や地域が異なっても黄金比が指定されていたからこそ、厳密に数値でコントロールされ、バランスが崩れなかったということでしょう。 古代の高い数学的な能力はよく知られており、それらを応用した建築物も多々あります。 美術品に至るまで数学がよく浸透しているのを見ると、古代の方が人間は遙かに知能が高かったという最近の研究報告も納得がいくのです。 |

ジョン・フォン・ノイマン(1903-1957年) ジョン・フォン・ノイマン(1903-1957年)©LANL/Copyright Triad National Security, LLC. All Rights Reserved.(2008)/Adapted |

超天才と言えば、あまりにも人間離れしすぎて人類の天才ランキングから外されることもあり、『悪魔の頭脳を持つ』や『人間そっくりの火星人(宇宙人)』などとも言われるノイマンがいます。 子供の頃に電話帳を1冊完全に記憶したり、適当にページを開いて書かれてある数字の総和を一瞬で暗算できたそうです。 そんな超天才ノイマンがあまり有名ではないのは、マンハッタン計画などに関わった背景も一因です。 |

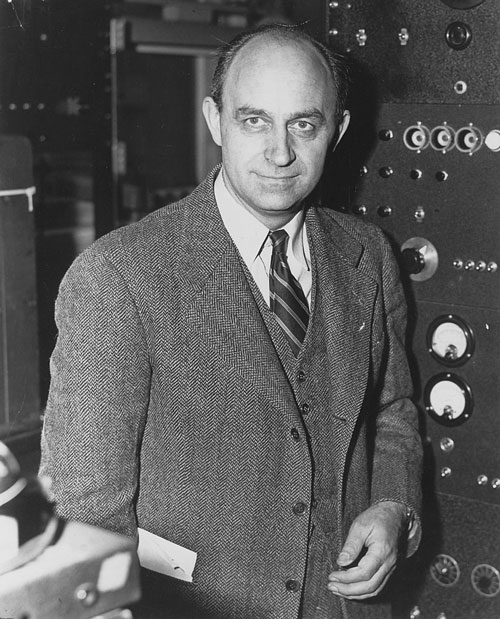

エンリコ・フェルミ(1901-1954年) エンリコ・フェルミ(1901-1954年) |

左はフェルミ推定などで有名な、ノーベル物理学賞受賞者のフェルミです。 私は大学で物理化学を専攻したので馴染みがありますが、一般的にはあまり知られていないでしょうか。 このフェルミとファインマン、ノイマンの3人で水爆の効率概算を競ったことがありました。 ちなみにファインマンも、朝永振一郎と共にノーベル物理学賞を受賞した天才です。 |

リチャード・P・ファインマン(1918-1988年) リチャード・P・ファインマン(1918-1988年)©The Nobel Foundation(1965)/Adapted |

フェルミは計算尺を使い、ファインマンは手回し式計算機、ノイマンは天井を仰いで暗算で挑んだそうです。 その結果、ノイマンの答えが最も早く正確でした。 |

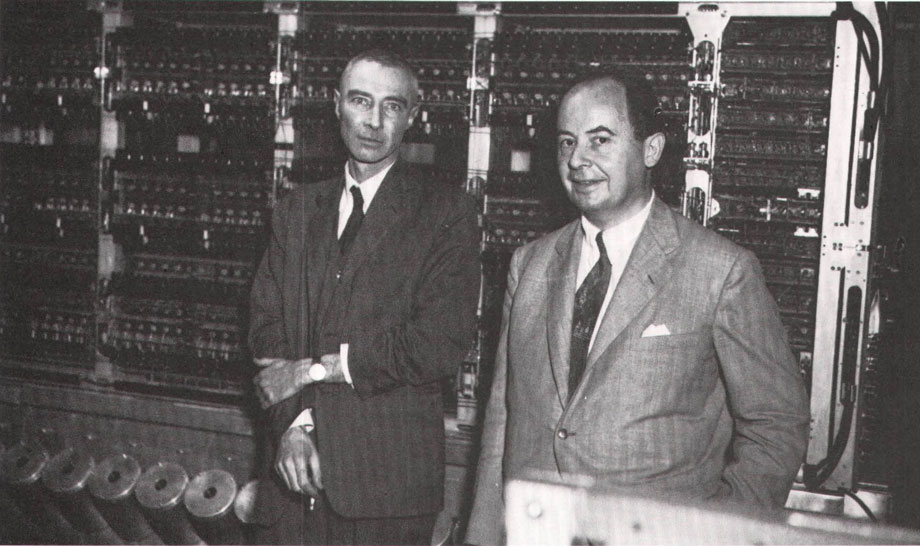

最初期のノイマン型コンピュータの前に並ぶロバート・オッペンハイマーとノイマン(1952年) 最初期のノイマン型コンピュータの前に並ぶロバート・オッペンハイマーとノイマン(1952年) |

ノイマンはノイマン型と呼ばれる現代のコンピュータの父としても知られていますが、そのコンピュータよりも計算が速かったそうです。コンピュータを開発したノイマンは、「俺の次に計算の速いヤツが出来たな。」と言ったなんて逸話も残っています。 天才で有名なアインシュタインも含め、同時代の天才たちが誰が最も頭が良いかを話し合った結果、満場一致でノイマンだとなったそうです。10cmの物差しで100cmと1000cmの違いは計ることはできませんが、100cm前後の物差しを持っていれば、1000cmがどれほど長いか明確に分からずとも圧倒的に長いことは分かります。 凡人から見れば全員が天才でその違いはないように見えるかもしれませんが、きっと恐ろしく違いがあったのでしょうね。 |

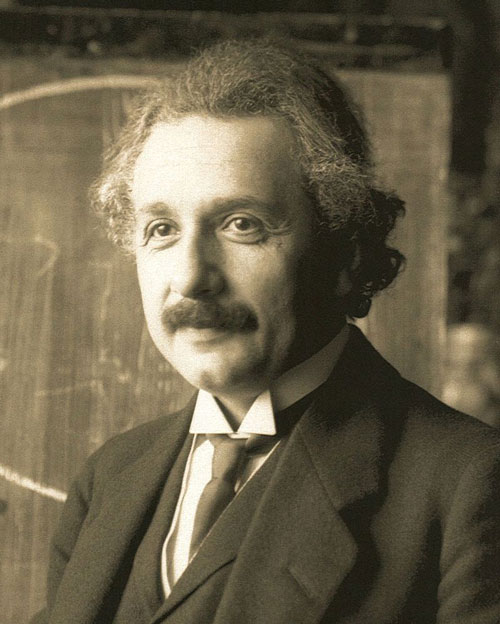

アルベルト・アインシュタイン(1879-1955年) アルベルト・アインシュタイン(1879-1955年) |

ちなみにノイマン本人だけは、アインシュタインが一番天才だと思うと言ったそうです。 ノイマンは既存の中で考えたり、既存のものからインスピレーションを受けて応用するのは得意でしたが、アインシュタインのような直感的なひらめきなどの才能には恵まれておらず、そのことはノイマンにとって最早コンプレックス・レベルで相当気にしていたそうです。 己の特性を知る、限界を知る。 それができるのも圧倒的な天才だからでしょうか。 レベルが高すぎです(笑) |

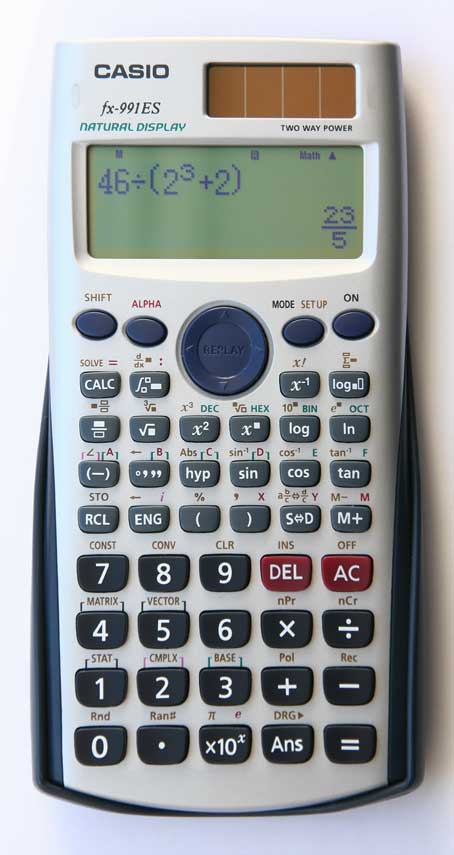

現代の関数電卓 現代の関数電卓"Casio fx-991ES Calculator New" ©Stefan-Xp(14 October 2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

現代のちょっとした天才が一般市民レベルだった古代において、古代の天才は半端ない頭脳を持っていたはずです。 ノイマンが提示した人間のポテンシャルを考えれば、古代において電卓はおろか、紙に書いて計算する必要すらなく高度な計算ができても全くおかしくないのです。 |

ライムストーンによるオセールの乙女(古代ギリシャ 紀元前650-紀元前625年)ルーブル美術館 ライムストーンによるオセールの乙女(古代ギリシャ 紀元前650-紀元前625年)ルーブル美術館"Lady of Auxerre Louvre Ma3098 n2" © Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons(2007)/Adapted/CC BY 2.5 |

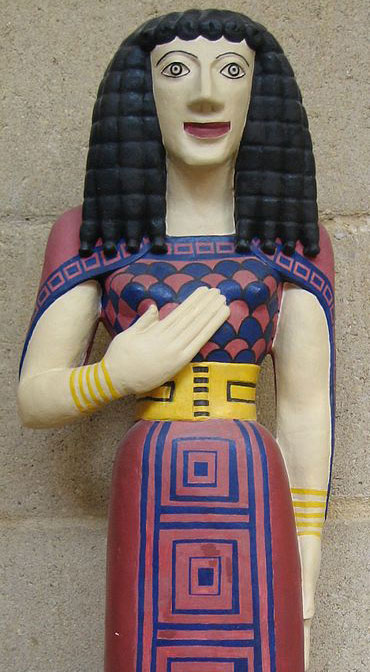

ケンブリッジ大学で着色を再現したオセールの乙女 "Lady of Auxerre University of Cambridge" ©Neddtseagoon(30 May 2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 ケンブリッジ大学で着色を再現したオセールの乙女 "Lady of Auxerre University of Cambridge" ©Neddtseagoon(30 May 2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

若い貴族の男性の裸像クーロスの他、このような古代ギリシャ像も見つかっています。細いウェストはミノアやミケーネの女神の特徴で、硬い感じの髪からは古代エジプトの影響を見ることができます。 右はケンブリッジ大学が当時の着色を再現した像です。古代ギリシャの彫像は当時の顔料が退色して殆ど色が残っていませんが、実は色彩に溢れていたことが研究から分かっています。古代ギリシャの暗黒時代で出現した彫像には、着色された痕跡が残っています。成分を分析することで当時の色彩を推定することができるのですが、思いの外古代ギリシャは色彩に溢れていたようです。 |

|

仔牛を担ぐ男(古代ギリシャ 紀元前570年頃)アクロポリス博物館 "ACMA Moschophoros" ©Marsyas(17 December 2005)/Adapted/CC BY-SA 2.5 仔牛を担ぐ男(古代ギリシャ 紀元前570年頃)アクロポリス博物館 "ACMA Moschophoros" ©Marsyas(17 December 2005)/Adapted/CC BY-SA 2.5 |

アルカイック彫刻のもう1つの特徴は有名なアルカイック・スマイルです。 左の像も仔牛は真顔ですが、男性の顔には微妙な微笑みが見えますね。 口元だけに笑みが見られるこのアルカイック・スマイルは生命感と幸福感を演出するため、もしくは神ではなく人間であることを示すためなど諸説ありますが、はっきりとした理由は分かっていません。 |

ミラノのクーロス(古代ギリシャ 紀元前530年頃)フィレンツェの考古学博物館 ミラノのクーロス(古代ギリシャ 紀元前530年頃)フィレンツェの考古学博物館"Museo archeologico di Firenze, Kouros di Milani 530 a.c. 2" ©Sailko(2006)/Adapted/CC BY 2.5 |

着色は他の時代にも見られるため、アルカイック期の特徴をまとめると他の文化、特に古代エジプトの影響が見られること、左右対称性が高いこと、アルカイック・スマイルの大きく3点が挙げられます。 不自然の美が特徴という感じでしょうか。

余談ですが、左のクーロスはちょっと笑い過ぎだと思います(笑) |

アルカイック期の統治体制

古代ギリシャの領域(アルカイック期〜クラシック期)橙:ポリス(都市国家)単位のエリア、紫:部族単位のエリア "Map of Archaic Greece(English)" ©Megistias(28 October 2007)/Adapted/CC BY-SA 2.5 古代ギリシャの領域(アルカイック期〜クラシック期)橙:ポリス(都市国家)単位のエリア、紫:部族単位のエリア "Map of Archaic Greece(English)" ©Megistias(28 October 2007)/Adapted/CC BY-SA 2.5 |

古代ギリシャと言うと統一された国家をイメージしそうですが、この時代は都市国家(ポリス)や様々な部族の集合体という状態でした。 ポリスは紀元前8世紀以降、神殿を中心とした大規模建築物が建設され、『都市国家』が形成されていきました。 |

現存する最古の乙女像とみられるニカンドラの奉納像(古代ギリシャ 紀元前650年頃)アテネ考古学博物館 現存する最古の乙女像とみられるニカンドラの奉納像(古代ギリシャ 紀元前650年頃)アテネ考古学博物館 |

アルカイック期はギリシャの人口が爆発的に増加し、政治や経済、外交関係、文化が発展していった時期でした。 政治的・文化的にクラシック時代の基盤が作られた時期と言えます。 アルカイック時代はそれぞれポリスによって足並みなどに違いはありますが、王政から貴族政・僭主政、民主主義へと移行した時代でした。 |

オリュンポス十二神の祭壇(古代ローマ 1世紀) オリュンポス十二神の祭壇(古代ローマ 1世紀)"Altar twelve gods cast" ©shakko(2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

多くのポリスは、王が神話時代に遡る正当な血統を継いでいることを以てその支配を正当化していました。 |

ブロンズのグリフィン(古代ギリシャ 紀元前7世紀)オリンピア美術館 ブロンズのグリフィン(古代ギリシャ 紀元前7世紀)オリンピア美術館"Olympiamuseum030 (cropped)" ©Made by Numbers(22 September 2014, 07:55)/Adapted/CC BY-SA 2.0 |

王政が共和制を取りつつ、次第に貴族階級が実質的にポリスの主導権を掌握する貴族政に移行しました。 貴族政では貴族の中から選ばれ、王に代わって最高権力を持った最高機関アルコン(執政官)によって統治が行われました。 まだ国家が都市国家単位だった時代、領地拡大など争いも多かったため、兵力は国家存続に直接関わる重要なものでした。 これが古代ギリシャや古代ローマで男尊女卑が激しかった理由でもあります。 Aristo(貴族の、最上の)という言葉は、アテナイでもともと軍の先頭に立って剣を抜く若い市民を意味しました。 古代ギリシャで戦いにおける勇敢さは非常に高い美徳とされ、軍隊はアリスト(Aristo)によって率いられました。 |

オリンポスの神々と神となったヘラクレス(古代ギリシャ 紀元前540年頃)ルーブル美術館 オリンポスの神々と神となったヘラクレス(古代ギリシャ 紀元前540年頃)ルーブル美術館 |

そうは言っても、貴族は戦いに強いだけでは不十分です。 貴族が貴族であるためには血統や出身地の他に、戦争に際して武器・防具・食糧などの軍需物資と輸送手段を自費で準備し、残された家族まですべてを含めた兵役を負担できるための経済力も必要でした。 |

フレンチ・ケルト向けに輸出されたヴィクスのクラテール(古代ギリシャ 紀元前530-紀元前510年頃)シャティヨン=シュル=セーヌ歴史博物館 "Cratere de Vix 0023" ©Peter Norhover/Adapted/CC BY-SA 2.5 フレンチ・ケルト向けに輸出されたヴィクスのクラテール(古代ギリシャ 紀元前530-紀元前510年頃)シャティヨン=シュル=セーヌ歴史博物館 "Cratere de Vix 0023" ©Peter Norhover/Adapted/CC BY-SA 2.5 |

現代に残っているものは殆どありませんが、古代ギリシャは高い金属加工技術を持っており、芸術性の高い容器やジュエリーを各地に輸出していました。 左はフレンチ・ケルト向けに輸出されたクラテールです。 クラテールはワインと水を混ぜるための大きな甕です。 |

『古代のアンフォラ』 『古代のアンフォラ』アンフォラ型 ターコイズ&ゴールド ピアス イギリス 1860〜1870年頃 SOLD |

また、アンフォラにオリーブオイルを入れて輸出などもしていました。 次第に平民の中には交易などによって、貴族階級に劣らぬ経済力を備えた者が増え、一方で多大な兵役負担で没落していく貴族も少なくありませんでした。 |

古代ギリシャの重装歩兵の鎧 古代ギリシャの重装歩兵の鎧"Hoplite armour exhibit at the Corfu Museum closeup" ©Dr.K.(05:02, 25 October 2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

その結果、それまでは専ら貴族によって担われていた兵役を平民が負担するようになっていきました。 その力が他のポリスとの戦争の勝敗を左右するようになると、平民がポリスの政治から疎外されていることに対する不満が増大していきました。 |

偽アテナを連れて凱旋するアテナイ僭主ペイシストラトス(M.A.バース 1832年) 偽アテナを連れて凱旋するアテナイ僭主ペイシストラトス(M.A.バース 1832年) |

このような、実力を高めてきた平民階級と既得権を守ろうとする貴族階級の軋轢の中で現れたのが僭主(せんしゅ)でした。 僭主は政治的影響力を増大させた平民の支持を背景に、貴族の合議制を抑えて独裁的権力を振るいました。 古くからの貴族政を維持できたポリスは多くなく、多くのポリスで僭主が出現して王を称し、自ら世襲の君主になる場合もありました。 |

名門貴族出身のアテナイの民主主義者クレイステネス(紀元前6世紀後半-紀元前5世紀前半) ©http://www.ohiochannel.org/ 名門貴族出身のアテナイの民主主義者クレイステネス(紀元前6世紀後半-紀元前5世紀前半) ©http://www.ohiochannel.org/ |

ポリスの1つアテナイでは紀元前6世紀半ばに僭主ペイシストラトスが出現し、独裁政治を行っていました。 その後、独裁政権は息子ヒッピアスに継承されましたが、紀元前510年にスパルタと組んだ名門貴族アルクメオン家によってヒッピアスは追放されました。 紀元前508年にアルコンとなったアルクメオン家出身のクレイステネスは、ただちに『クレイステネスの改革』を行いました。 限られた血族だけの政治を改めて広く開放し、僭主の出現を防止するために陶片追放の制度も創設しました。 これによって世界最初の民主主義がアテナイで始まったのです。次の紀元前5世紀、クラシック期は民衆の時代となっていくのです。 |

『王者の指輪』 『王者の指輪』22〜24Kゴールド インタリオ・リング 古代ギリシャ 紀元前6世紀(アルカイック期) SOLD |

アルカイック期は王や君主、貴族の時代と言えるでしょう。 古代ローマより遙かに少ない古代ギリシャのエンシェント・ジュエリーですが、アルカイック期は1つ別格の時代なのです。 世界のトップ・ディーラーの一人であるGENも、43年間でアルカイックのジュエリーはこの『王者の指輪』だけしかありません。『王者の指輪』のカタログでGENが感極まっていることもお分かりいただけると思います。 普通はヨーロッパの大美術館に収まっているか、余程の名門家の所蔵になっていて日本で手に入るなんて有り得ないのです。 ラッキーなことに委託販売で一度GENの手元に戻ってきたそうで、僕は『王者の指輪』を2回も扱うことができたと嬉しそうに自慢されました。羨ましい(笑) |

<古代ギリシャ クラシック期>

色を復元した古代ギリシャのトロイア戦争の弓兵像 色を復元した古代ギリシャのトロイア戦争の弓兵像"NAMABG-Aphaia Trojan Archer 3" ©Marsyas(25 February 2007)/Adapted/CC BY-SA 2.5 |

ええと、 これはピエロではありません。

トロイア戦争における弓兵の古代ギリシャの像の色を復元したものです。 こんな派手な出で立ちで出撃したら的にしてくれと言っているようなものにも見えますが、本当にこんな感じだったのか、にわかには信じがたい色彩です。 他の兵も皆こういう感じだったら、この人だけが目立つことはないので問題ないでしょうけれど・・。 |

トロイアの弓兵(古代ギリシャ 紀元前505-紀元前500年)グリュプトーク トロイアの弓兵(古代ギリシャ 紀元前505-紀元前500年)グリュプトーク |

色を再現した作品 色を再現した作品"NAMABG-Aphaia Trojan Archer 1" ©Marsyas(25 February 2007)/Adapted/CC BY-SA 2.5 |

色彩はさておき、この像は紀元前505-紀元前500年のアルカイック期とクラシック期の境界付近で作られたものです。クラシック期は古代ギリシャ芸術の全盛期と言われ、他の文化からの強い影響から脱却し、古代ギリシャらしく素晴らしい作品が数多く制作されました。彫刻については左右非対称となり、人間の像は躍動感が溢れる表現になっていきました。 古代ギリシャが題材の映画や絵画などにはピエロのような兵は一人もいなかった気がしますが、時代考証が進むとピエロだらけで戦う映画も出てくるのでしょうかね。現代人の感覚からすると到底カッコ良い感じの映画になるとは思えないので、本当にピエロだらけだったと学術的に確定してもピエロ映画は作られない気がします。ちょっと観てみたい気もしますが・・(笑) |

|

アレキサンダー大王(在位:紀元前336-紀元前323年)大英博物館 アレキサンダー大王(在位:紀元前336-紀元前323年)大英博物館 |

さて、アルカイック期とクラシック期の境目はペルシャ戦争直前の紀元前500年頃からとされていますが、クラシック期とその後のヘレニズム期の境目は東方遠征をするアレキサンダー大王の時代、紀元前336-紀元前323年とされています。 |

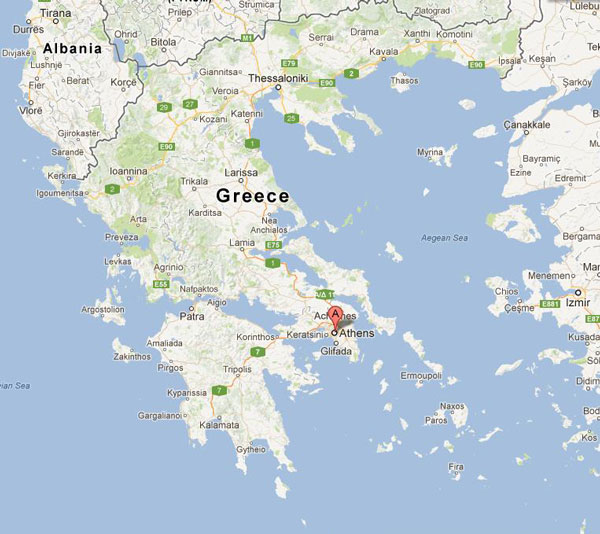

ギリシャと他国の位置関係 ©google map ギリシャと他国の位置関係 ©google map |

ギリシャから地中海を渡って海路で直接各地に行くことは可能ですが、とにかく古代ギリシャの歴史はエーゲ海を挟んだペルシャ側との覇権争いがつきまといます。 |

古代ギリシャの領域(アルカイック期〜クラシック期)橙:ポリス(都市国家)単位のエリア、紫:部族単位のエリア "Map of Archaic Greece(English)" ©Megistias(28 October 2007)/Adapted/CC BY-SA 2.5 古代ギリシャの領域(アルカイック期〜クラシック期)橙:ポリス(都市国家)単位のエリア、紫:部族単位のエリア "Map of Archaic Greece(English)" ©Megistias(28 October 2007)/Adapted/CC BY-SA 2.5 |

それはそうで、当時アナトリア半島(小アジア)の一部も古代ギリシャ人が住んでいました。 領土争いが起こらぬわけがありませんね。 |

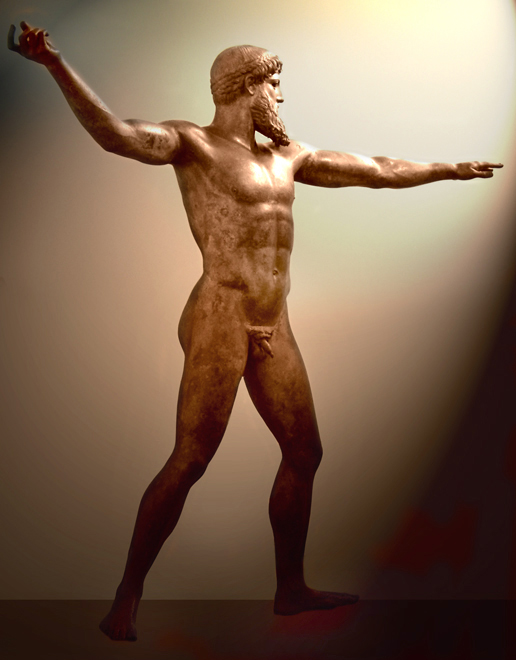

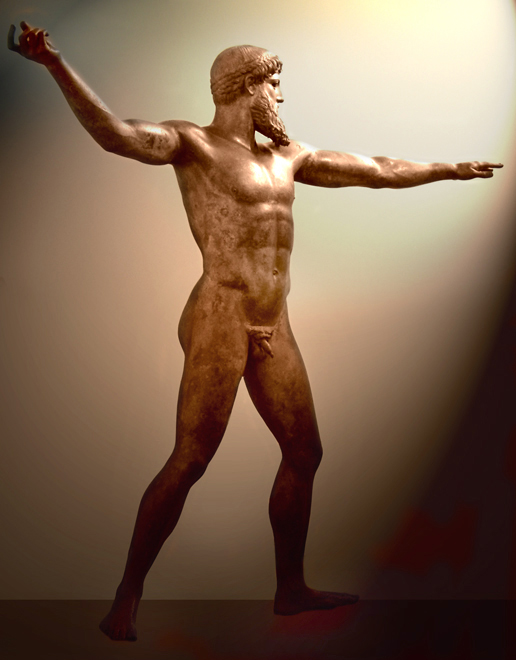

ポセイドンもしくはゼウスとされるアルテミシオンのブロンズ像(古代ギリシャ 紀元前460年頃)アテネ国立考古学博物館 "Netun019b" ©Pellegrini(2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 ポセイドンもしくはゼウスとされるアルテミシオンのブロンズ像(古代ギリシャ 紀元前460年頃)アテネ国立考古学博物館 "Netun019b" ©Pellegrini(2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

さて、ポセイドンもしくはゼウスとされるクラシック期のこのブロンズ像も、肉体の躍動感あふれる表現がなされています。 |

リュシッポス作と見られる紀元前4世紀のヘルメスのブロンズ像を大理石で再現(古代ローマ 紀元前2世紀)アテネ国立考古学博物館 "0002MAN-Hermes" ©Ricardo André Frantz(2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 リュシッポス作と見られる紀元前4世紀のヘルメスのブロンズ像を大理石で再現(古代ローマ 紀元前2世紀)アテネ国立考古学博物館 "0002MAN-Hermes" ©Ricardo André Frantz(2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

古代ギリシャの神ヘルメス像も直立に近いですが、クーロスのような不自然さを感じない自然な立ち方です。 髪型も古代エジプトらしさは失せ、布のまとい方やドレープも古代ギリシャらしさが現れています。 古代ギリシャでは神々は人間と同じ姿をしていると考えられていましたが、人間を超える存在として、理想的で完璧な肉体を持つ姿で表現されました。 アルカイックやヘレニズム期にも芸術的に優れた作品はもちろん存在するのですが、純粋に古代ギリシャらしい優れた芸術作品が多く作られたのがこの時代なのです。 |

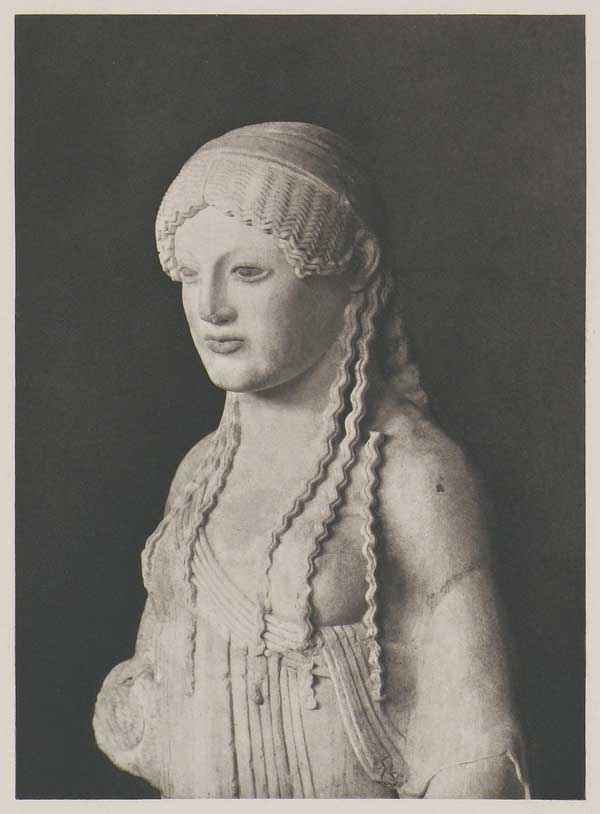

ユーティディコスの乙女(紀元前490-紀元前480年頃)アクロポリス美術館 ユーティディコスの乙女(紀元前490-紀元前480年頃)アクロポリス美術館 |

古代エジプトを彷彿とさせるオセールの乙女と異なり、こちらのユーティディコスの乙女は柔らかな髪型が古代ギリシャ人らしい雰囲気です。 |

ユーティディコスの乙女(紀元前490-紀元前480年頃)アクロポリス美術館 ユーティディコスの乙女(紀元前490-紀元前480年頃)アクロポリス美術館"The Euthydikos Kore 1" ©Tilemahos Efthimiadis(2009-06-27 16:19:36)/Adapted/CC BY-SA 2.0 |

乙女の中間部分は失われていますが、布の柔らかなドレープが美しい、古代ギリシャらしい衣服を纏っていることが伺えますね。 退色はしていますが、この乙女の像もかつては美しい色彩で彩られていた痕跡が残っています。 古代ギリシャ彫刻は完全に無色のイメージで、だからこそ格調高い雰囲気を感じる所以にもなっていますが、実際は他の地域と同じく色彩鮮やかな古代世界だったのでしょう。 |

ユーティディコスの乙女(紀元前490-紀元前480年頃)アクロポリス美術館 "010MA Kore" ©Ricardo André Frantz(2005)/Adapted/CC BY-SA 3.0 ユーティディコスの乙女(紀元前490-紀元前480年頃)アクロポリス美術館 "010MA Kore" ©Ricardo André Frantz(2005)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

この像にも紅が刺され、黒目があり、かつては生気を宿してより豊かな表情もあったのでしょう。 同じ形状でも、無色だと人間らしい生気を宿さず、格調高い女神のような雰囲気になるようです。

|

デルヴェニのクラテール(紀元前4世紀)テッサロニキ考古学美博物館 "The Derveni krater, late 4th century B.C., side A, Dionysus and Ariadne, Archaeological Museum, Thessaloniki, Greece (7457851940)

" ©Carole Raddato from FRANKFURT, Germany(1 April 2012, 12:43)/Adapted/CC BY-SA 2.0 デルヴェニのクラテール(紀元前4世紀)テッサロニキ考古学美博物館 "The Derveni krater, late 4th century B.C., side A, Dionysus and Ariadne, Archaeological Museum, Thessaloniki, Greece (7457851940)

" ©Carole Raddato from FRANKFURT, Germany(1 April 2012, 12:43)/Adapted/CC BY-SA 2.0 |

銀のクラテールもフレンチ・ケルト向けに輸出されたアルカイックの紀元前6世紀の作品よりさらに華やかになっています。 使うために作られたにも関わらず高い芸術性を備えた道具は、古代の豊かな暮らしを想像させますね。 |

【世界遺産】パルテノン神殿 "The Parthenon in Athens" ©Steve Swatne(26 August 1978, 13:45:00)/Adapted/CC BY 2.0 【世界遺産】パルテノン神殿 "The Parthenon in Athens" ©Steve Swatne(26 August 1978, 13:45:00)/Adapted/CC BY 2.0(着工:紀元前447年、竣工:紀元前438年、装飾等は紀元前431年まで実施) |

古代ギリシャ芸術を代表する建築物、アテナイのパルテノン神殿もクラシック期の紀元前5世紀に作られました。この紀元前5世紀は、特にアテナイの黄金時代と言われています。この辺りを紐解くと、なぜ特に5世紀に古代ギリシャの芸術が最盛期を迎えたのかが見えてきます。 |

アテナイの発展

アテナイの位置 ©google map アテナイの位置 ©google map |

初期のアテナイは土地が痩せており、特産物も工芸品もないギリシャでも後進地域でした。 紀元前6世紀初め、アテナイにおける民主政の出発点を作ったとされる政治家ソロンによって様々な改革が行われ、亡命先を求める他国の職人や貿易商が集まり、東方から陶芸職人を招くなどして陶器の産地となるなど、徐々に経済的に発展を始めました。 |

偽アテナを連れて凱旋するアテナイ僭主ペイシストラトス 偽アテナを連れて凱旋するアテナイ僭主ペイシストラトス |

続く紀元前6世紀半ばの僭主ペイシストラトス時代、マケドニアから来た鉱山技師によってラウリウム銀山の本格採掘が始まりました。 古代ギリシャでは現代に比べて、銀の価値は金に対して相対的に高い状態にありました。 ギリシャ地域では銀がとれないとされ、それまで採掘地がなかったからです。 |

アテナイのテトラドラクマ銀貨(紀元前454-紀元前415年) アテナイのテトラドラクマ銀貨(紀元前454-紀元前415年) |

ギリシャ地域で唯一本格的な銀山を保有するアテナイは、独自通貨ドラクマ銀貨を生産するようになりました。 |

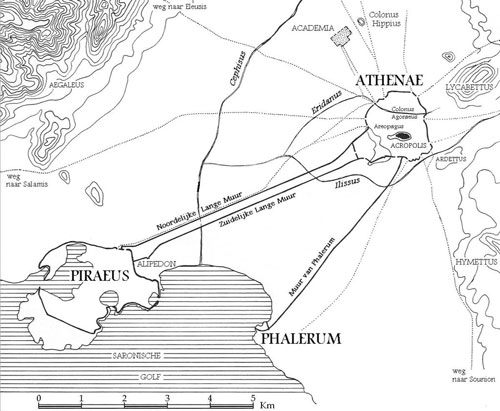

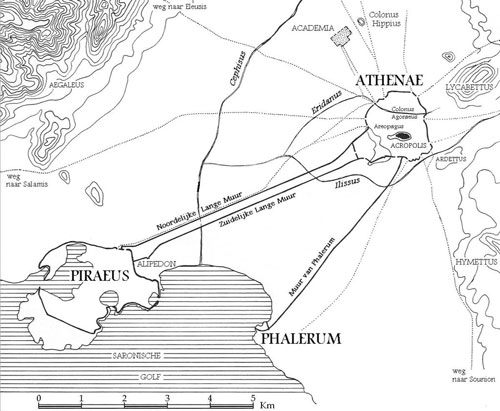

アテナイとピレウス港をつなぐ城壁 アテナイとピレウス港をつなぐ城壁 |

アテナイの痩せた土地はオリーブと葡萄には適しており、オリーブオイルやワインが生産されていました。 食生活は海で獲れる魚介類と穀物が中心でしたが、穀物資源は不足しており、食糧自給率が推定約3割から5割で穀物の輸入が常に問題視されていました。 |

|

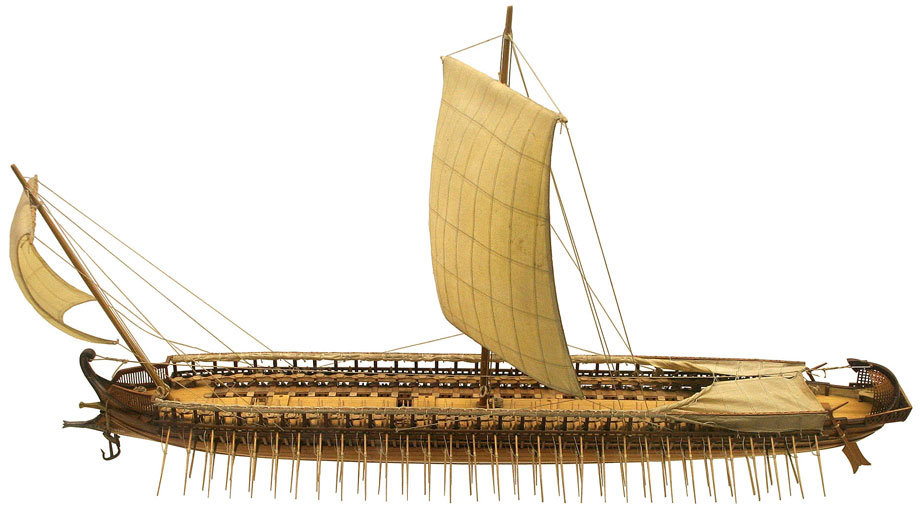

銀貨生産によってアテナイは貴重な食料に加えて船舶の材料である木材も輸入が可能となり、短期間で古代ギリシャ経済で優越した地位に立ちました。交易用だけでなく三段櫂船の軍船(ガレー船)も多く持つことができ、古代ギリシャ世界で最強の重装歩兵軍を誇るスパルタにも類する有数のポリスとなりました。 |

ペルシャ戦争

古代ギリシャの領域(アルカイック期〜クラシック期)橙:ポリス(都市国家)単位のエリア、紫:部族単位のエリア "Map of Archaic Greece(English)" ©Megistias(28 October 2007)/Adapted/CC BY-SA 2.5 古代ギリシャの領域(アルカイック期〜クラシック期)橙:ポリス(都市国家)単位のエリア、紫:部族単位のエリア "Map of Archaic Greece(English)" ©Megistias(28 October 2007)/Adapted/CC BY-SA 2.5 |

そんな中、アケメネス朝ペルシャが勢力拡大のためアナトリア半島を勢力下に置く動きが活発化してきました。 アナトリア半島におけるギリシャのイオニア地方で、その動きに対するポリスの反乱が紀元前499年に起こり、アテナイが介入したことでペルシャ戦争へと発展していきました。 |

紀元前480年 サラミスの海戦

サラミス島の海軍基地 サラミス島の海軍基地 |

紀元前480年に再びペルシャ遠征軍が襲ってきました。各地の防衛戦が突破され、アテナイのアクロポリスも放棄せざるを得ず陥落しました。そしてギリシャ同盟軍が最終的にペルシャ軍を迎え撃ったのがサラミス島沖でした。 |

古代の船を再現した船 古代の船を再現した船 |

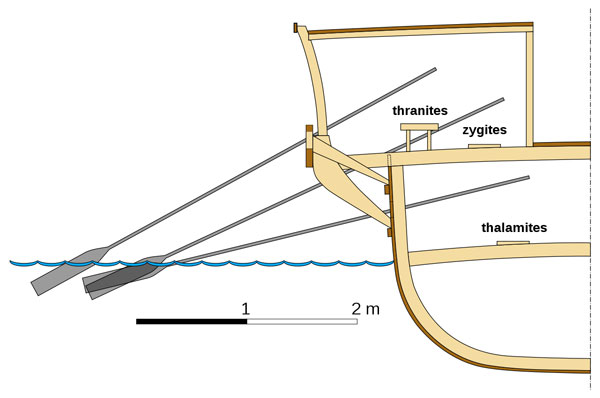

当時の海戦の主力は三段櫂船でした。 一応帆は備えていますが、地中海では風はあてにできないためメイン動力は人力でした。 何と中には櫂の漕ぎ手だけで60〜170名乗船しています。 |

三段櫂船の漕ぎ "Trireme cut-fr" ©Eric Gaba - Wikimedia Commons user: Sting(October 2005)/Adapted/CC BY-SA 3.0 三段櫂船の漕ぎ "Trireme cut-fr" ©Eric Gaba - Wikimedia Commons user: Sting(October 2005)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

漕ぎ手を上下三段に配置して高い動力を得ており、攻撃時の最大速力はおよそ10ノット(時速18.5km)ありました。 |

金属製衝角を装備した古代ギリシャの復元三段櫂船『オリンピアス』 金属製衝角を装備した古代ギリシャの復元三段櫂船『オリンピアス』 |

船底最前部に青銅で補強した衝角という突起物を備えており、敵船に衝突して船腹に穴を穿って浸水させ、行動不能にします。漕ぎ手170名、補欠漕手&水夫&戦闘員30名の計200名ほどが乗船し、乗員の寝場所もないため一般には沿岸を航行し、夜間は海辺に引き上げて乗員は陸上で炊事をし休息するという完全に軍事用の船です。 ちょっとこれは女性には無理ですね。男性でも現代人は無理な方が多いかもしれません。まさに男臭い野郎たちの命を懸けた戦いの場です。こんな環境ならば当然のごとく強い絆が生まれそうです。 |

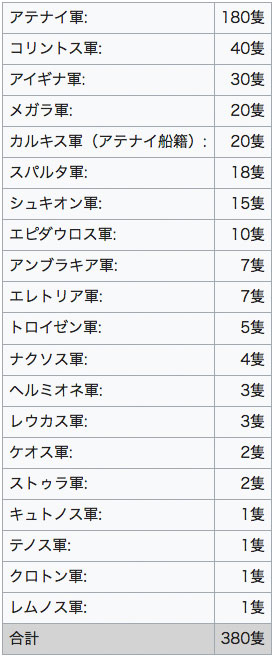

サラミスの海戦における古代ギリシャ軍の三段櫂船の兵力 【引用】『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』サラミスの海戦 2020年9月11日(金) 22:49 UTC サラミスの海戦における古代ギリシャ軍の三段櫂船の兵力 【引用】『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』サラミスの海戦 2020年9月11日(金) 22:49 UTC |

さて、サラミスの海戦において、ギリシャ連合軍の三段櫂船による兵力は380隻でした。 アテナイ軍がダントツで多いですね。 潤沢な資金がいかに大事かが伝わってきます。 何しろ古代ギリシャでは櫂の材料となる真っ直ぐな木材を得るのが難しく、海戦に勝つと戦場に漂う敵味方の櫂など、船材を確保するのも重要なことだったそうです。 ペルシャ艦隊の兵力は三段櫂船684隻でしたが、ギリシャ連合軍が見事に勝利をおさめました。 |

紀元前479年 プラタイアの戦い

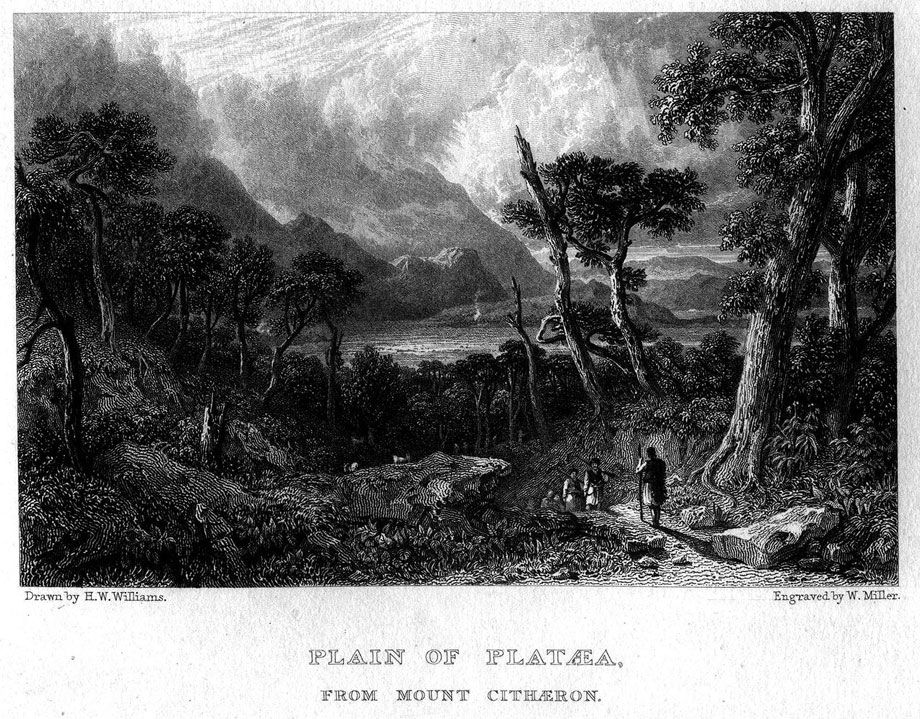

プラタイア平原 プラタイア平原 |

紀元前480年のサラミスの海戦において大損害を被ったペルシャ軍でしたが、まだ戦争を続行できるだけの戦力はありました。その年は一端撤退しましたが、その年の兵糧の収穫を終えると翌年に再びギリシャ遠征を始めました。アテナイは再びサラミスに疎開し、ギリシャ各地に救援を要請してペルシャとの陸上決戦を呼びかけました。 |

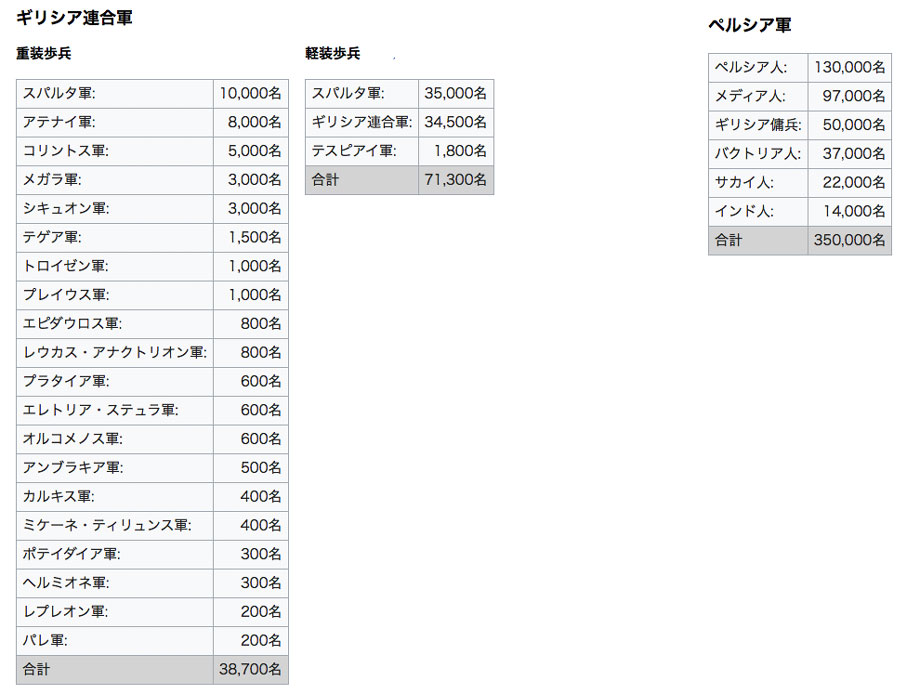

プラタイアの戦いにおける両軍の兵力 【引用】『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』プラタイアの戦い 2019年11月23日(土) 15:45 UTC プラタイアの戦いにおける両軍の兵力 【引用】『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』プラタイアの戦い 2019年11月23日(土) 15:45 UTC |

兵の数だけ見ればペルシャが圧倒的ですが、戦いの結果はスパルタ・アテナイ軍の圧勝でした。特に右翼側についたスパルタ軍だけで大半のペルシャ兵を討ち取り、それが直接的な勝因につながっています。戦いでペルシャ軍は20万人以上が戦死していますが、スパルタ軍の戦死者は91名、アテナイ軍は52名だけでした。驚異的な強さです。 |

ペルシャの戦士と古代ギリシャの重装歩兵(古代ギリシャ 紀元前5世紀) ペルシャの戦士と古代ギリシャの重装歩兵(古代ギリシャ 紀元前5世紀) |

その後、ギリシャ連合軍によってギリシャ本土からペルシャ勢力の影響は一掃されました。 サラミスの海戦、続くプラタイアの戦いの敗戦によってペルシャのギリシャ本土攻略は失敗に終わったのです。 それにしても、左の皿からするとやっぱり両軍ともピエロのような派手な色彩の戦闘服で戦ってた感じがしますね。 迷彩服で目立たなくなくする現代人には違和感がありますが、名誉を重んじるこの時代は目立ってなんぼというのが一般感覚だったのか、そのうち調べてみようかと思います。 |

紀元前478年 デロス同盟の結成

デロス同盟の勢力図 デロス同盟の勢力図"Map athenian empire 431 BC-fr" ©Marsyas(19 July 2005)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

ペルシャを撃退したギリシャですが、いつ再びペルシャ帝国が襲ってくるか分からない状況でした。撃退の立役者はアテナイとスパルタでしたが、プラタイアの戦いでギリシャ連合軍の総指揮官をとっていたスパルタの王族パウサニアス将軍は傲慢ということでギリシャ諸国の多くから嫌われており、アテナイを盟主としてデロス同盟が結成されることになりました。 反乱に失敗してペルシャに従属していたイオニア諸都市も独立し、最盛期には200のポリスが参加する大同盟となりました。 |

【世界遺産】デロス島(キュントス山の山頂からの眺め) 【世界遺産】デロス島(キュントス山の山頂からの眺め)"キュントス山山頂からの眺め" ©遠藤 昂志(13 August 2017, 18:44:51)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

デロス同盟では各ポリスが一定の兵船を出して連合艦隊を編成し、それができないポリスは一定の納入金(フォロイ)を同盟の共同金庫に入れることとしました。そうは言っても、実際に艦隊を提供したのはアテナイだけで、他のポリスは納入金を納めるだけでした。 |

『黄金馬車を駆る太陽神アポロン』 『黄金馬車を駆る太陽神アポロン』シェルカメオ イタリア 19世紀後期 ¥1,330,000-(税込10%) |

共同金庫は共通の信仰対象アポロンの神殿があったデロス島に置かれ、同盟会議もそこで開催されました。 |

紀元前5世紀のアテナイの黄金時代までの道

アテナイの政治家で軍人のテミストクレス(紀元前524から520年頃-紀元前459から455年頃) "Beeld, Themistocles - Unknown - 20408396 - RCE" ©Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(October 1926)/Adapted/CC BY-SA 4.0 アテナイの政治家で軍人のテミストクレス(紀元前524から520年頃-紀元前459から455年頃) "Beeld, Themistocles - Unknown - 20408396 - RCE" ©Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(October 1926)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

紀元前508年にクレイステネスの改革によって民主主義が始まったアテナイは、数名の執政官から成る最高権力機関アルコンの元、紀元前479年のペルシャ戦争勝利後は海上帝国(アテナイ帝国)として大きく発展していきました。 ただ、やはり権力闘争は発生するものです。 テミストクレスは紀元前493-紀元前492年にアルコンを務めていました。 紀元前499年にペルシャ戦争勃発後、何度か戦いがありました。 |

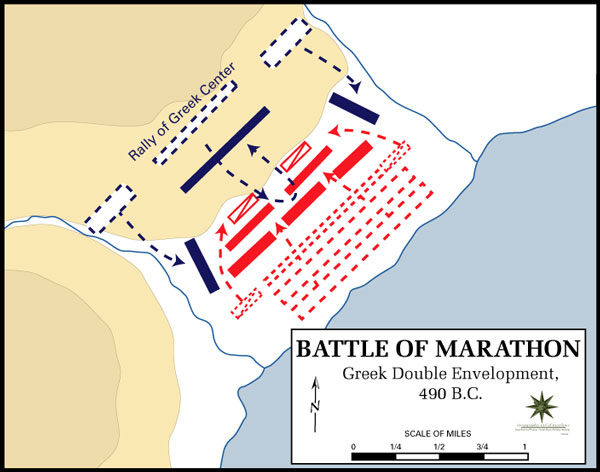

紀元前490年のマラトンの戦い 紀元前490年のマラトンの戦い |

戦場(青:ギリシャ軍、赤:ペルシャ軍) 戦場(青:ギリシャ軍、赤:ペルシャ軍)"Battle of Marathon Greek Double Envelopment" ©The Department of History, United States Military Academy/Adapted |

紀元前490年のマラトンの戦いでペルシャ軍を撃退した古代ギリシャは皆が大喜びで浮かれていたのですが、テミストクレスただ一人が大規模なペルシャの再来を予見し、紀元前483年頃にラウレイオン鉱山の銀を使って三段櫂船100隻(ヘロドトスによれば200隻)の建造を決議しました。 本来、富として配分するはずの銀を使ってのことだったため非難もありましたが、この決断が紀元前480年のサラミスの海戦での勝利に結びついたわけです。 |

|

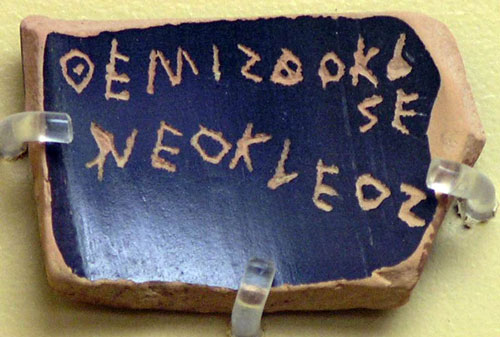

陶片追放で書かれた古代ギリシャ語「ネオクレスの子テミストクレス」(紀元前5世紀前半) 陶片追放で書かれた古代ギリシャ語「ネオクレスの子テミストクレス」(紀元前5世紀前半)"AGMA Ostrakon Themistocle 3" ©Marsyas(24 December 2005)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

「それ見たことか!」と思うのは最もですが、テミストクレスはもともと勤勉で聡明であったものの独善的で名誉欲が強く、賄賂も厭わない天才的な策略家系でした。 必要以上にペルシャ戦争勝利への功労を以て名誉と権力を欲したことから信用を失い、陶片追放によってアテナイから追放されてしまいました。 |

アテナイの貴族派の政治家で将軍のキモン(紀元前510-紀元前450年) "kimonSculpture" ©Markus Leupold-Löwenthal(10 May 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 アテナイの貴族派の政治家で将軍のキモン(紀元前510-紀元前450年) "kimonSculpture" ©Markus Leupold-Löwenthal(10 May 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

ペルシャ戦争での活躍によってアテナイの第一人者となったテミストクレスに対抗するため、姉と本人の2件の結婚によって名門の大貴族三家による貴族連合を結んだキモンでしたが、庶子ペリクレスの働きによって紀元前461年に陶片追放されてしまいました。 キモン自身は悪人だったわけではなかったため、陶片追放の期間10年の後、紀元前451年にはアテナイはキモンの力を必要として呼び戻しています。 大変気前の人物でもあり、生前は自分の農地に柵を設けず、そこの収穫物を人に好きなだけ取らせたり食事を施すなどしていたそうです。 彼の財の恩恵を受けぬ者はいなかったと言われています。 キモン自身は恵まれたおぼっちゃまでは決してありませんでした。父が多額の借金を払えずに投獄され、獄死後に引き継ぎ、本人も払えず投獄されかけたほどの経験があったのですが、それでもこのような精神を持てるのは凄いことだと感じます。 |

アテナイの最盛期を築き上げた政治家ペリクレス(紀元前495?-紀元前429年) アテナイの最盛期を築き上げた政治家ペリクレス(紀元前495?-紀元前429年) |

そんなキモンをどうやって追放に追いやったかと言うと、庶子ペリクレスが味方につけたのはやはり市民でした。 紀元前462年に貴族派のキモンが出征中の不在を狙って会議の実権を握り、全アテナイ市民による政治参加を促進し、翌年にキモンを陶片追放によって正式に国外へ追いやりました。 以後はペリクレスがアテナイの最高権力者の地位を独占しました。 将軍職は毎年選出するものでしたが、紀元前444年からの15年間は毎年連続で将軍色に選出され、アテナイに全盛時代をもたらしました。 各種の政策がうまくいったからということもありますが、その他の要因も様々ありました。 |

ペリクレスは弁舌に優れた政治家であったことも知られており、格調高いペリクレスの演説は現代でも欧米の政治家の手本となっているほどです。 <ペリクレスの名言> ・「アテナイの住民は富を追求する。しかしそれは可能性を保持するためであって、愚かしくも虚栄に酔いしれるためではない。」 ・「貧しいことは恥ずべきことではない。しかし、その貧しさから脱しようと努めず、安住することこそ恥ずべきことであるとアテナイ人は考える。」 ・「アテナイの住民は私的な利益を尊重するが、それは公的利益への関心を高めるためでもある。なぜなら私益追求を目的として培われた能力であっても、公的な活動に応用可能であるからだ。」 ・「時の言うことをよく聴け。時はもっとも賢明なる法律顧問なり。」 ・「アテナイでは政治に関心を持たない者は市民として意味を持たないものとされる。」 アテナイが全体で一致団結し、強く大きく栄えていくのも納得の内容です。無理に頑張らせるより、皆が自ら頑張りたいと思い、それが一丸となって同じ方向に向かっていくのは何よりも効果があったことでしょう。貴族階級による政治的抑圧からのさらなる解放、市民の心を掴む演説、そして民衆を動かす力。その点に関してはドイツのヒトラーを思い出しますが、もしかするとペリクレスの演説からもその重要さを学んでいたかもしれませんね。 (名言の引用元:「ペリクレス」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』2019年3月7日(木) 01:40 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org) |

デロス同盟の形骸化

アテナイ:橙の領土、デロス島:白丸 アテナイ:橙の領土、デロス島:白丸"Map athenian empire 431 BC-fr" ©Marsyas(19 July 2005)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

対ペルシャのために紀元前478年に結成されたデロス同盟ですが、次第にペルシャの脅威が薄れていきました。 |

アテナイとピレウス港をつなぐ城壁 アテナイとピレウス港をつなぐ城壁 |

戦費を貯めていた金庫はデロス島で共同管理していましたが、紀元前454年にデロス同盟参加ポリスの合意によって、三段櫂船の運用・維持を行えるピレウス港を保有するアテナイに金庫が移されることになりました。 |

デロス島のライオンの回廊 デロス島のライオンの回廊"20100706 Terrace of the Lions Delos Cyclades Greece" ©Ggia(6 July 2010, 14:45:16)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

その結果デロス島の会議も形骸化し、アテナイは次第にデロス同盟の資金や海軍を勝手に流用するようになっていきました。ペリクレスが最高権力者としてアテナイの実権を握っていた時代ですね。 |

紀元前5世紀のアテナイ黄金時代の最盛期

-建築と彫刻-

実は古代を代表する建築、パルテノン神殿もデロス同盟の貯金を勝手に流用して造りました。紀元前454年に金庫をアテナイに移設以降、アテナイの様々な公共事業にお金を流用しました。調子に乗りすぎですね(失笑) |

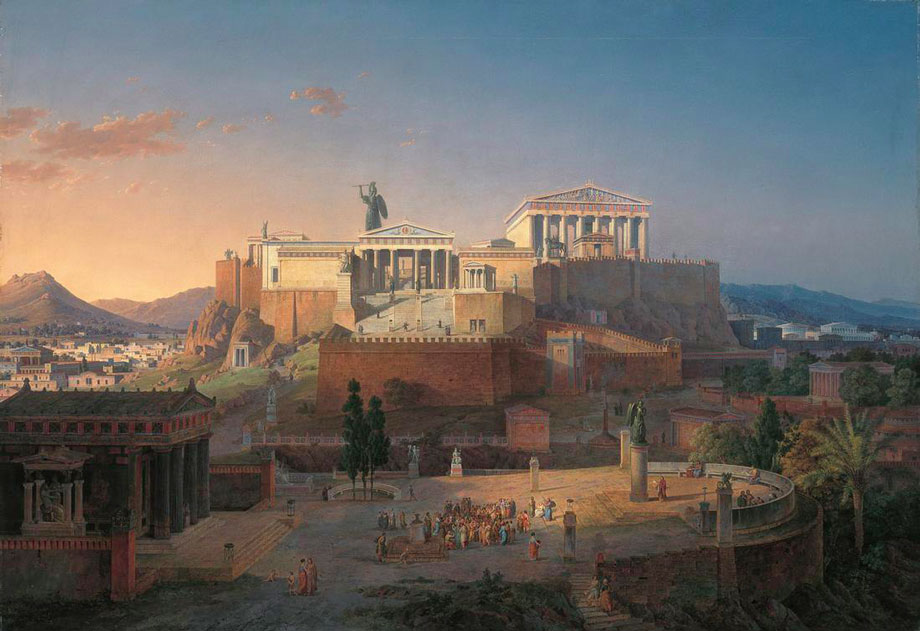

【世界遺産】アテナイのアクロポリス 【世界遺産】アテナイのアクロポリス(パルテノン神殿の着工:紀元前447年、竣工:紀元前438年、装飾等は紀元前431年まで実施) |

ただ、お金を気にすることなく無尽蔵に使うタイプが君主だと、文化は花開くのは歴史的な通例です。必然的に、紀元前5世紀にアテナイは文化的にも黄金時代を迎えました。 |

アクロポリスの想像図(1846年) アクロポリスの想像図(1846年) |

紀元前438年に竣工後、装飾等は紀元前431年まで7年間も施されていることからご想像いただける通り、このパルテノン神殿も全体がカラフルに装飾されていました。 |

|

| プロジェクションマッピングで色彩を再現したパルテノン神殿 【引用】©TBSテレビ『日立 世界・ふしぎ発見!』 |

分光装置を使ったカメラなどを使って成分分析したり、当時入手できた材料などと照らし合わせることで、ある程度使われていた顔料を特定して色を推定することができます。それを現代のプロジェクションマッピングで再現する試みが2016年に行われました。日本のテレビ局がやったそうなので、ご覧になられた方もいらっしゃるでしょうか。そう言いつつ私自身はテレビが壊れてしまい、ずっと買い換えていないので見ていません。買い換えの費用以上に、視聴する時間がありません(笑) |

エレクテイオンの彫像(紀元前5世紀後期) エレクテイオンの彫像(紀元前5世紀後期)"Athenes Acropole Caryatides" ©Harrieta171(2006年2月23日)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

アクロポリスにはパルテノン神殿以外に、紀元前5世紀末に完成したイオニア建築の代表作と言われるエレクテイオンもあります。かつてはアテナの女神像が安置されていました。建築技術もさることながら、女神像などの彫刻技術も見ることができます。金庫からお金を流用し、公共投資し、建設業や芸術産業の雇用も創出する。建設する技術も芸術産業も技術が高まる。こうして芸術的にも最盛期を迎えるのです。 |

-文化と教育-

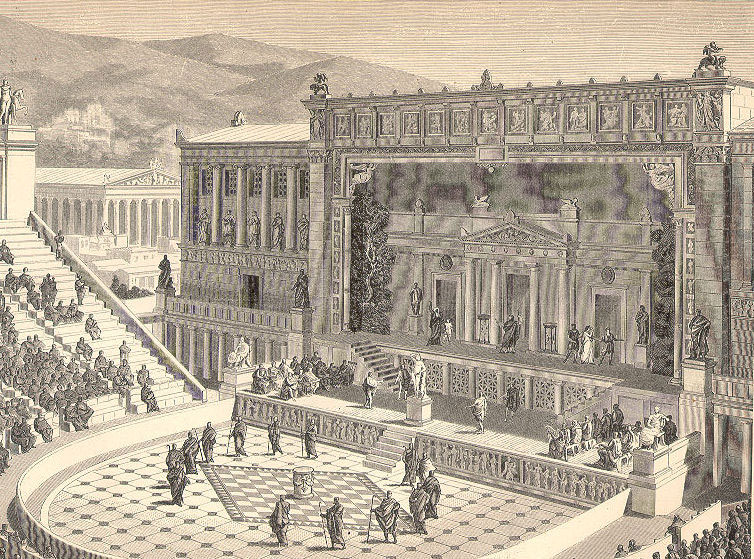

現代に残るアクロポリス南麓のディオニュソス劇場 現代に残るアクロポリス南麓のディオニュソス劇場"Athen Akropolis (18512008726)" ©dronepicr(15 May 2015, 17:00)/Adapted/CC BY 2.0 |

アテナイはギリシャ悲劇発祥の地でもあります。アテナイで開催されていた大祭ディオニューシア祭で、主な催しとして紀元前6世紀後半に悲劇の上演が始まりました。 |

『葡萄酒を作るバッカス』 『葡萄酒を作るバッカス』ストーンカメオ ルース 古代ローマ 1世紀(もしくはイタリア 17世紀) SOLD |

先にもご説明した通り、アテナイの痩せた土地に適し、ワインという恵みをもたらしてくれる葡萄は大切な存在でした。 その葡萄酒の神様がディオニュソス(古代ローマではバッカス)なのです。 |

『バッカス』 『バッカス』シェルカメオ ブローチ イタリア 19世紀初期 SOLD |

アテナイというポリス自身は、神話の時代に水神ポセイドンと女神アテナが領有権を争い、アテナが勝利してアテナイと名が付けられたとされるほどアテナには馴染み深いポリスですが、葡萄酒という大切な恵みをもたらしてくれる観点から、ディオニュソスも非常に大切な存在だったのです。 |

『ディオニュソス』 『ディオニュソス』ストーンカメオ:古代ローマ 2世紀 シャンク:1700〜1760年頃 SOLD |

ディオニュソスは演劇の神様でもあったため、ディオニュソスを祝すディオニューシア祭では劇が上演されたわけですね。 紀元前490年頃には喜劇も演じられるようになりますが、まず最初に始められたのが、単純なハッピーエンドで終わらない悲劇だったことが興味深いです。 |

ディオニュソス劇場の大理石の観覧席 ディオニュソス劇場の大理石の観覧席"Theatre of Dionysus 03" ©I, sailko(10 June 2008, 09:55:07)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

丘にあった初期の劇場はオーケストラも含めてフラットな配置で、観覧席も2、3列だけの木製か石のベンチによる簡素なものでした。しかしながらアクロポリスのパルテノン神殿もそうですが、戦争でペルシャに占領された時に街中が破壊されたため、再建の際に大理石を使って会場全体を立体的な作りに形にしました。完成したのは紀元前4世紀ですが、ペリクレスの時代には最大の高さに達したとされています。 |

アテナイのディオニュソス劇場の想像図(1891年制作) アテナイのディオニュソス劇場の想像図(1891年制作) |

ペリクレスは経済的政策などによって劇場の活用を促進しました。富裕層は俳優やコーラスなどのパトロンとなって養う義務がありました。伝統あるギリシャ神話を劇で上演することは、市民に道徳的かつ知的な教育のために非常に役立ちました。効果的な音響設備も備えたこの劇場では8時間連続で上演され、最後は審査員によって勝敗を決めて勝者を宣言したりもしていました。 8時間と聞くと一瞬長くてびっくりしますが、日本にも神に奉納するための神楽などの歌舞がありますが、夜通しとか長いと数日間に渡って歌舞が行われた話が各地にあるので、そう驚くことでもないのかもしませんね。 |

『ギリシャ悲劇の女性の仮面』 『ギリシャ悲劇の女性の仮面』古代ローマ 1世紀(指輪の作りは19世紀) SOLD |

アテナイはギリシャ悲劇の一大都市となり、ギリシャが古代ローマに取り込まれた後でもディオニュソス劇場はさらにメンテナンスや改築などが行われました。 左の『ギリシャ悲劇の女性の仮面』が作られた1世紀にもディオニュソス劇場には新しいステージが作られ、ディオニュソスとローマ皇帝ネロに演劇が捧げられました。 |

ローマ皇帝ハドリアヌスの邸宅のモザイクの一部(古代ローマ 2世紀)カピトリーノ美術館 ローマ皇帝ハドリアヌスの邸宅のモザイクの一部(古代ローマ 2世紀)カピトリーノ美術館 |

ちなみに男尊女卑の古代ローマおよび古代ギリシャにおいて、演劇は全て男性だけのものです。役者も男性だけで、ステージに立てるのは2、3名までとされていました。男性が女性役をやったり、1人で数名分の役を演じる必要があったため仮面が必要だったのです。 |

『悲劇の男性の仮面』フォーンの家のモザイクの一部(古代ローマ 2世紀)ポンペイ遺跡 『悲劇の男性の仮面』フォーンの家のモザイクの一部(古代ローマ 2世紀)ポンペイ遺跡 |

これらの仮面は有機物で作られていたとみられ、上演後はディオニュソスの祭壇に捧げられたため、実物として物理的な証拠は遺っていないそうです。ただ、陶器に描かれていたり、モザイク壁画に描かれていることで確かに存在したことだけは知ることができます。 |

『ギリシャ悲劇の男性の仮面』 『ギリシャ悲劇の男性の仮面』古代ローマ 2世紀 SOLD |

一般には知られざる、このエンシェント・ジュエリーもその証人の1つです。 やはり過去43年間で先ほどの女性のマスクと合わせて2点しかお取り扱いしていないミュージアムピースです。 当時の歴史と文化、人々の生きた個人的な様子までもがこんなに小さなジュエリーに詰まっているのかと思うと本当に素晴らしい宝物だと感じます。 |

-哲学-

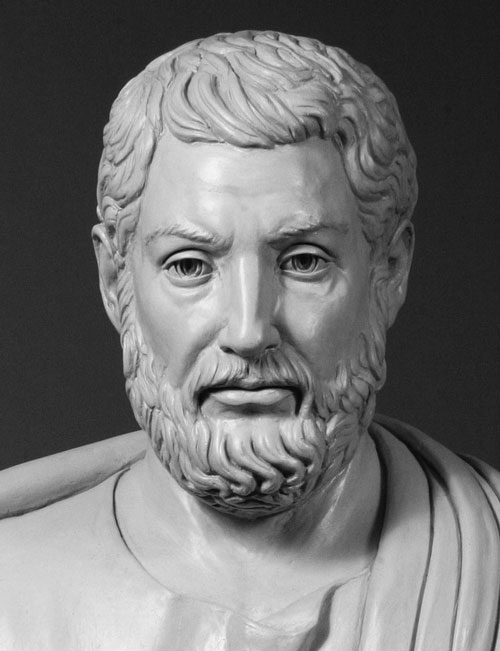

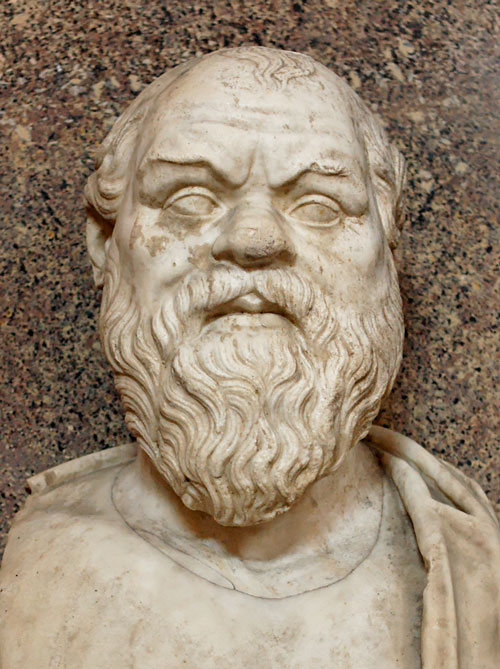

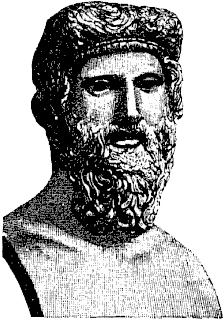

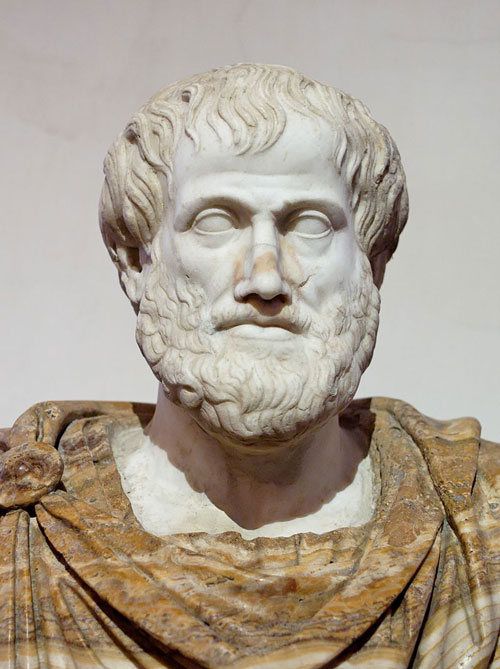

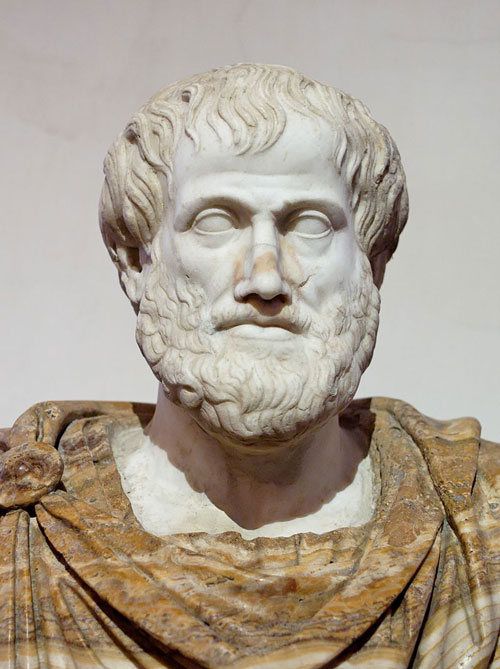

ヨーロッパ最大の哲学者とされる古代ギリシャの哲学者にはソクラテス、プラトン、アリストテレスがいます。アリストテレスはプラトンの弟子、プラトンはソクラテスの弟子です。偉大なる哲学者ソクラテスを輩出したのも、この黄金時代のアテナイなのです。 |

ソクラテス(紀元前469-紀元前399年) ソクラテス(紀元前469-紀元前399年) |

プラトン(紀元前427-紀元前347年) プラトン(紀元前427-紀元前347年) |

アリストテレス(紀元前384-紀元前322年) アリストテレス(紀元前384-紀元前322年) |

プラトン時代のアカデミアを描いたモザイク(古代ローマ 1世紀) プラトン時代のアカデミアを描いたモザイク(古代ローマ 1世紀) |

『ディアナ』の通史でもご説明した通り、プラトンは紀元前387年にアカデミアを開設した哲学者ですね。 アカデミアでは算術、幾何学、天文学等を学び、一定の予備的訓練を経てから理想的な統治者が受けるべき哲学を教授していました。 |

『アレキサンダー大王』 『アレキサンダー大王』アメジスト インタリオ 古代ギリシャ(ヘレニズム) 紀元前2-紀元前1世紀 ¥4,400,000-(税込10%) |

さらにそのプラトンの弟子アリストテレスは『万学の祖』と呼ばれ、アレキサンダー大王の家庭教師だったことでも有名です。 そのアレキサンダー大王によって次のヘレニズムの時代が到来するわけですが、その源がアテナイの紀元前5世紀の黄金時代にあったことはとても面白いですね。 |

デロス同盟の終焉

ナクソス島の神殿 "Naxos Gate" ©Heiko Gorski (Moonshadow)(May 2003)/Adapted/CC BY-SA 3.0 ナクソス島の神殿 "Naxos Gate" ©Heiko Gorski (Moonshadow)(May 2003)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

各都市国家の共同貯金を使い込んでウハウハ大発展したアテナイは、当然他のポリスからよく思われるわけもなく、デロス同盟から離脱しようとするポリスも出始めました。早くから脱退を図ったナクソス島は武力で鎮圧され、タソス島も離脱を抑えられて制裁金が課されるなど、壊滅的な打撃を与えるなどして他のポリスを支配する機関へとアテナイは変貌していきました。 |

スパルタの国章 スパルタの国章"Coloured Lambda" ©TRAJAN 117(8 April 2014)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

強力な軍事力を持つ海洋帝国アテナイに対抗できるのはスパルタくらいです。 スパルタはデロス同盟には参加しておらず、当時のアテナイの動きをよく思っていなかったスパルタは離脱しようとするポリスを支援するなどして、アテナイとスパルタの緊張関係は次第に高まっていきました。 |

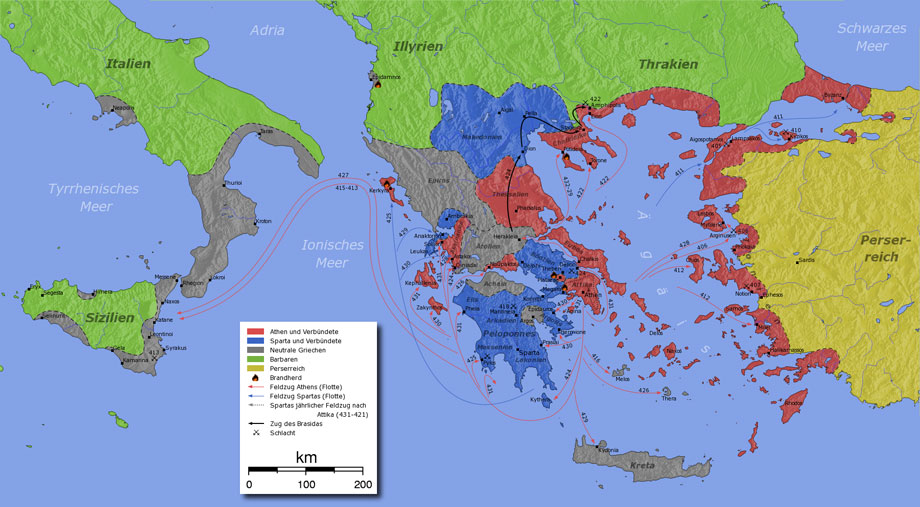

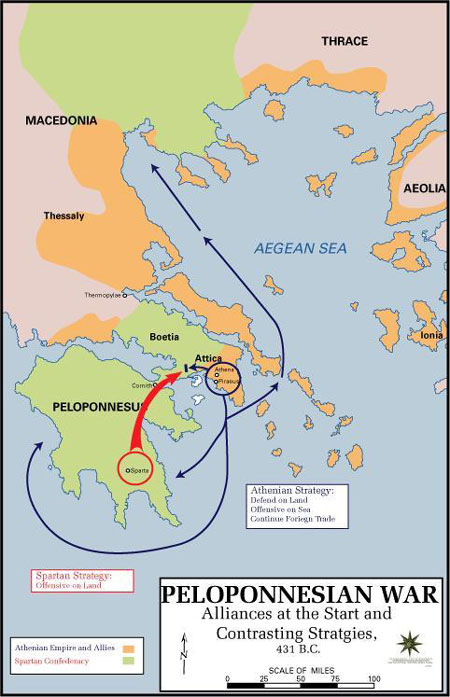

青:ペロポネソス同盟、赤:デロス同盟、黄:アケメネス朝ペルシャ 青:ペロポネソス同盟、赤:デロス同盟、黄:アケメネス朝ペルシャ"Pelop krieg1" ©Saperaud~commonswiki(2005)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

緊張は頂点に達し、ついに紀元前431年、アテナイを中心としたデロス同盟とスパルタを中心としたペロポネソス同盟によって、古代ギリシャ全域を巻き込む内戦ペロポネソス戦争が勃発しました。 |

両軍の動き(赤:ペロポネソス同盟軍、青:デロス同盟軍) 両軍の動き(赤:ペロポネソス同盟軍、青:デロス同盟軍) |

27年にも及ぶ深刻な内戦の後、紀元前404年にアテナイの敗北が確定し、デロス同盟は解散となりました。 アテナイは残念ならが他人のお金を湯水のごとく使うことができなくなってしまったわけです。 ペリクレスは偉大な主神ゼウスのようだとアテナイ市民には尊敬されていたようですが、働いた以上の恩恵にあずかることができればそりゃ慕われますね。 人の不幸の上に幸福は成り立たず、やり方に無理があるので長く続くわけはありません。 |

スパルタの劇場跡 スパルタの劇場跡 |

こうなると芸術文化がさらに発展することは難しくなりますが、アテナイで育まれた芸術文化が滅びるわけではなく、職人の移住や人の交流などを通してギリシャ全体に浸透していったのです。 |

<古代ギリシャ ヘレニズム期>

-アレキサンダー大王の出現とその後の統治-

『東方遠征 イッソスの戦い(紀元前333年)』 『東方遠征 イッソスの戦い(紀元前333年)』左:アレキサンダー大王、右:ペルシア王ダレイオス3世 |

マケドニアのアレキサンダー大王の出現によって、古代世界は新たな局面を迎えます。 |

紀元前300年頃の主要なヘレニズム期の古代ギリシャの領土(ディアドコイの領土含む) 紀元前300年頃の主要なヘレニズム期の古代ギリシャの領土(ディアドコイの領土含む)"Diadochi EN" ©Lugi Chiesa, Morninstar1814(20 August 2017)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

遠征によって征服したペルシャやエジプト、さらにはバクトリアやインドの仏教文化まで含めた壮大な文化の融合が起こりました。アレキサンダー大王没後も広大な領土はディアドコイ(後継者)らによって統治され、文化の融合が進められました。 |

古代エジプトファラオのプトレマイオス1世(紀元前367-紀元前282年) 古代エジプトファラオのプトレマイオス1世(紀元前367-紀元前282年) |

ディアドコイの一人がプトレマイオス朝統治下の古代エジプトです。 プトレマイオス朝の首都アレクサンドリアの発展は『ディアナ』の通史でもご説明した通りです。 ヘレニズム期のギリシャ文化、特に彫刻に関しては新しい中心地アレクサンドリア、アンティオキア、ペルガモン、その他の諸都市で発展していきました。 これらの都市は君主が最大のパトロンとなり、潤沢な資金を投資しました。 |

アリストテレス(紀元前384-紀元前322年) アリストテレス(紀元前384-紀元前322年) |

もはや紀元前5世紀の黄金時代を迎えたアテナイは文化的な中心地ではなくなっていきますが、ヘレニズム時代の到来をもたらしたアレキサンダー大王の思想に大きな影響を与えたであろう家庭教師アリストテレスが、黄金期のアテナイに生まれた偉大な哲学者ソクラテスとプラトンの流れを受けていることは興味深いことです。 |

-芸術とは何か-

アテナイの哲学者プラトンが紀元前387年に開設したアカデミア跡 アテナイの哲学者プラトンが紀元前387年に開設したアカデミア跡"Athens Plato Academy Archaeological Site 2" ©Tomisti(2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

芸術とは何か。 古代ギリシャの哲学者は達は、芸術を「熟練した洞察力と直感を用いた美的な成り行き」と定義しています。そこでは絶対的な美の基本は、見る者をどれくらい感動させられるかが重要な本質とされています。 誰が作ったかや、権威のお墨付きがあるから、ブランド物だからということでしか判断できない人が大多数を占めるおよそ19世紀中期以降から現代に於いて、私も芸術に関しては古代ギリシャの哲学者と全く同じ考えです。知識がないから分からない、分からなくてしょうがないと仰る方もいるのですが、芸術が分からない場合は生まれつき絶対的な感覚が備わっていないのが原因です。赤外線を認識できない目で、対象物の温度を視認しようとするのと同じ行為です。GENや私がこの仕事を始める時に最初から知識があったわけがありません。感性が優れている場合は知識はより深い理解に役立ちますが、感性がない場合は知識は逆に頭でっかちの原因となり、感覚で判断すべき時にはむしろ邪魔な存在にすらなり得ます。 残念ながら感覚的に感じ取れない場合は無理に芸術を理解する必要はなく、人生の時間をもっと有効に使った方が有意義だと思います。ただ、ヘリテイジのここまで長いカタログにわざわざお付き合い下さる方は、少なからず感覚的なものをお持ちなのだと思います。そういう方にとっては、きっとこういう知識がお役に立てると思っています。 |

アカデミアに通じるアテネの古代の道 "Athens - Ancient road to Academy 1" ©Tomisti(2011)/Adapted/CC BY-SA 3.0 アカデミアに通じるアテネの古代の道 "Athens - Ancient road to Academy 1" ©Tomisti(2011)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

芸術とは、熟練した洞察力と直感を用いた美的な成り行きである。 何にでも何となく直感的に可愛いと思い、「カワイイー(はぁと)」とキャハ・ウフ・オホホ言うのとは違います。熟練した洞察力も必要です。ここに人間の優れた技術と高度な精神性による仕事がなされているのか、読み取る能力の有無が試されます。 現代に於いて、学術的分野と芸術はどちらかと言えば切り離された状態にあります。しかしながら現代では理系ですら苦手な人が多い幾何学を何よりも重要視し、算術や天文学などを学び、最後は哲学を学んだ哲学者たちが芸術の本質を正しく定義していたことはとても重要なことだと思っています。 |

-文化の融合と昇華-

|

|

| ギリシャのアレキサンダー大王とペルシャのスタテイラ王女の合同結婚式 | |

ギリシャは征服した他の文化に真似や自分たちの文化を押しつけるのではなく、良いものを取り入れながら昇華させる、まさに融合と昇華でした。古代のジュエリーからもその様子を伺うことができるので、そのような視点で再度ヘリテイジの古代美術館をご覧いただくと面白いと思います。 |

|

『木の葉』 『木の葉』古代ギリシャ 紀元前3-紀元前2世紀頃 SOLD |

見所はモチーフの変化だけではありません。 東方から面白い石が豊富に入ってくるようになったからこその、石のアーティスティックな表現の傑出した面白い作品があるのもこの時代の特徴です。 |

セレウコス朝のマッシモ王子(古代ギリシャ 紀元前3-紀元前2世紀)ローマ国立博物館 セレウコス朝のマッシモ王子(古代ギリシャ 紀元前3-紀元前2世紀)ローマ国立博物館 |

彫刻に関してはクラシックに引き続き自然主義的で、左右非対称的な動作に富む作品が制作されました。 ただ、後期になってくると顔に表情があまり表れなくなります。 これは当時の人々が、「人間的感情を公で出すのは野蛮である。」と考えるようになっていったからです。 |

ミロのヴィーナス(アンティオキアのアレクサンドロス作 紀元前130-紀元前100年頃)ルーブル美術館 ミロのヴィーナス(アンティオキアのアレクサンドロス作 紀元前130-紀元前100年頃)ルーブル美術館"Front views of the Venus de Milo" ©Livioandronico2013(24 October 2016, 16:56:33)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

|

| 有名なミロのヴィーナスも、どの角度から見ても殆ど表情がありません。 |

サモトラケのニケ(古代ギリシャ 紀元前200-紀元前190年頃)ルーブル美術館 サモトラケのニケ(古代ギリシャ 紀元前200-紀元前190年頃)ルーブル美術館 |

同じく古代ギリシャの傑作として有名なサモトラケのニケの場合、頭部がありません。 ミロのヴィーナスもサモトラケのニケもヘレニズム期に作られたものですが、この2つの作品は腕や頭部がないことが芸術的評価の高さにつながっています。 当時の完成品とは別物なので、古代ギリシャを代表する芸術と言うのは何となく違和感も感じます。 想像力を掻き立ててくれる面白さなど、古代ギリシャ枠と言うよりは、また違うジャンルの面白い作品という方がフィットします。 |

アルテミシオンのジョッキー(古代ギリシャ 紀元前140年頃)アテネ国立考古学博物館 アルテミシオンのジョッキー(古代ギリシャ 紀元前140年頃)アテネ国立考古学博物館"NAMA Jockey Artemision" ©Marsyas(2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

顔に表情がなくなっていくことの他に、モチーフにも変化がありました。以前は人間の肉体の理想とする、完璧な姿を持つ神々の姿が表現されていましたが、ヘレニズム期になると一般の老若男女あらゆる人々、動物など様々なモチーフの作品が作られるようになりました。 |

紀元前3世紀制作の古代ギリシャの『棘を抜く少年』を複製(古代ローマ 25-50年頃)大英博物館

""Boy with Thorn" or "Spinario" (British Museum)" ©Alexandre Perez Vigo(26 January 2012, 23:10)/Adapted/CC BY-SA 2.0 紀元前3世紀制作の古代ギリシャの『棘を抜く少年』を複製(古代ローマ 25-50年頃)大英博物館

""Boy with Thorn" or "Spinario" (British Museum)" ©Alexandre Perez Vigo(26 January 2012, 23:10)/Adapted/CC BY-SA 2.0 |

『棘を抜く少年』(グレコローマン)カピトリーニ美術館 "Lo Spinario" ©Sixtus(March 2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 『棘を抜く少年』(グレコローマン)カピトリーニ美術館 "Lo Spinario" ©Sixtus(March 2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

裕福な人物の邸宅や庭園に飾られるモチーフとして、家庭における日常のシーンが違和感なく取り入れられるようになり、もはや完璧な姿を持つ神々の彫刻はあまり必要とされなくなっていったのです。 |

|

古代ギリシャ美術の彫刻分野の概要まとめ

| 時代区分 | アルカイック | クラシック | ヘレニズム |

Public Domain Public Domain |

"Netun019b" ©Pellegrini(2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 "Netun019b" ©Pellegrini(2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

"Lo Spinario" ©Sixtus(March 2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 "Lo Spinario" ©Sixtus(March 2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

|

| 文化の影響 | 先進文化の影響が濃い | ギリシャの独自性が高い | 広大な文化を融合・昇華 |

| モチーフ | クーロス(若い貴族の男性)やコレ(乙女)など | 神々や英雄など完璧な肉体を持つ像 | 老若男女の日常や動物などが出現 |

| 表現 | 左右対称性が高い | 左右非対称の動作を感じる表現 | 左右非対称の動作を感じる表現 |

| 表情 | アルカイックスマイル | ナチュラル | 表情は殆ど消えていく |

| バラエティ | 非常に小 | 中 | 非常に大 |

|

このヘラクレス・リングは古代ギリシャが芸術において独自性を強め、理想とする神々や英雄への表現力が高まり、ギリシャらしい芸術が頂点を極めた時代に制作された貴重な作品と言えます。 |

古代ギリシャ紀元前5世紀の三段櫂船のモデル

古代ギリシャ紀元前5世紀の三段櫂船のモデル