No.00256 蒼の波紋 |

『蒼の波紋』 |

|||

|

|

||

珍しいギロッシュエナメル×透かし細工のジュエリー

|

このペンダントはギロッシュエナメルに透かし細工を重ねた珍しい作品です。 |

ジュエリーに彩りを添えるエナメル

『ダンリーもしくはレノックスの宝石』(スコットランド? 1571-1578年頃)英国王室蔵 『ダンリーもしくはレノックスの宝石』(スコットランド? 1571-1578年頃)英国王室蔵コバルトブルーガラス、ビルマ産ルビー、インド産エメラルド、エナメル、ゴールド 【引用】Royal Collection Trust /The Darnley Jewel or Lennox Jewel © Her Majesty Queen Elizabeth II 2020 |

エナメルについては『忘れな草』で詳細をご説明しましたが、ヨーロッパの芸術文化の歴史において特に重要な時代であるルネサンス期において、エナメルはジュエリーを華やかなものとする技法として発展し、多用されました。上質な宝石の数自体が少なく、カットの技術もあまり発展していなった時代において、エナメルはジュエリーに美しい彩りを添えるための唯一無二の超重要技法だったのです。 |

カルロ・ジュリアーノ作 クロス・ペンダント カルロ・ジュリアーノ作 クロス・ペンダント制作年代 1880年頃 天然真珠、オールドヨーロピアンカット・ダイヤモンド、エナメル、18ctゴールド SOLD |

自然が生み出す天然の宝石には人の力は及びませんが、エナメルは人類の叡智によっていくらでも美しくすることが可能です。 宝石では出せない色、出せない質感、表現できない繊細な模様などもエナメルであれば表現できます。 手に入った石ころをありがたく使うしかない宝石ジュエリーと違い、人間の力量次第でいくらでも芸術作品としての価値を高めることができるのがエナメル・ジュエリーです。 ただの宝石ジュエリーはアートとは言い難いですが、エナメルや彫金などの細工物ジュエリーが”アート”と言えるのはこのためです。 |

エナメルはガラスを粉末状に砕き、水と混ぜた『釉薬』で作ります。 現代では高度な技術を必要とするエナメル細工は、超高級時計の文字盤などにしか見ることができません。エナメルにムラや凹凸、泡が入らないよう釉薬を均一に乗せるのはかなり難しい作業です。 釉薬を塗ったら数百度の熱で炉に入れて焼きます。釉薬を塗っては焼くという行程を何度も繰り返すことで、エナメル文字盤が完成します。少しでも気を抜いてミスをすると割れやムラに繋がる、技術と忍耐力と経験値を要する大変難しい技術なのです。 通常、消費者が見ることができるのは良品だけですが、実際エナメル文字盤は非常に歩留りが悪い製品です。熟練の職人が作業しても、必ず高い確率で不良品が発生します。超一流の職人が作っても、75%くらいは不良品となってしまうそうです。お尻の痛みと戦いながら集中し、困難な作業をやり遂げても作った製品のうち25%しか売り物にならないのです。だからエナメル文字盤は超高級時計にしか使われませんし、価格も高くなるのです。 |

『The Heneage Jewel(The Armada Jewel)』(イギリス 1595年頃)【引用】V&A Museum © Victoria and Albert Museum, London/Adapted 『The Heneage Jewel(The Armada Jewel)』(イギリス 1595年頃)【引用】V&A Museum © Victoria and Albert Museum, London/Adaptedテーブルカット・ダイヤモンド、ビルマ産ルビー、ロッククリスタル、エナメル、ゴールド |

そうやって作ったエナメルの芸術は、こうして400年以上の時が経過しても色褪せることがありません。永遠に美しい"色の芸術"、それがエナメルなのです。 |

アンティークの時代と現代でのエナメルのイメージの乖離

しかしながら現代では『エナメル』という言葉が溢れ、樹脂にまでエナメルという名前が付けられてしまう事態に陥っています、これによって、エナメルからはすっかり高級品のイメージがなくなってしまいました。 ネイルエナメル、エナメル樹脂・・・。 本来はガラス質の高価な素材であるエナメルが全く別物の樹脂を表す言葉にまで使われ、エナメルとは一体何なのか、一般の人にはいまいち分からない状況にまでなってしまっています。 温度変化によって膨張や収縮し、且つ割れる性質のある硬質なガラス素材であるエナメルは、高温の炉に入れて焼くという作業を繰り返さなければならないので作るのが難しいのです。 しかしながら"エナメル樹脂"と称されるオモチャの場合、樹脂を調合して型に流し込み、常温で1日置くだけでも作ることができます。樹脂なので割れる余地もありませんし、作業者の技術はおろか、炉などの高価な設備も不要です。 それでエナメル・ジュエリー並に美しく、永遠にその美しさも保つことができるならば『科学の勝利』と称して私も歓迎します。でも、そうではないのです。樹脂は柔らかいので簡単に表面が摩耗し、透明感がすぐになくなっていきます。 |

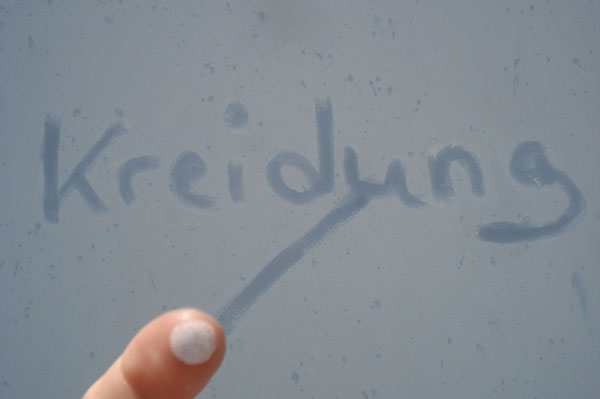

チョーキング現象にて粉を吹く塗装樹脂表面 チョーキング現象にて粉を吹く塗装樹脂表面 |

例え摩耗がなくても、樹脂は経時劣化します。 空気中の酸素や水分、その他紫外線など、あらゆる原因で劣化していきます。 ビニールなどの樹脂製品表面がいつの間にか白くなる現象は、ほとんどの方が見たことがあるのではないでしょうか。 |

チョーキング現象で白化した自動車のボディ(右側は板金修理後) チョーキング現象で白化した自動車のボディ(右側は板金修理後) |

樹脂製品は永遠ではありません。 大企業の研究者だった際に自動車から建築物、食品の包装材料に至るまで様々な樹脂材料の開発に携わってきました。 要求する機能を達成させるために、樹脂には様々な種類の添加剤を調合します。 その添加剤が、時間の経過と共にどうしても表面にブリードアウトしてくるのです。 |

ウレタン樹脂なんかは加水分解でボロボロになります。 ウレタンは樹脂エナメル素材の他、靴のソールにもよく使われるのですが、しばらく使わなかったスニーカーのソールがいつの間にかボロボロになっていた経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。 |

【参考】エナメル樹脂のリング 【参考】エナメル樹脂のリング |

樹脂による塗装の寿命は置かれた環境にも依りますが、一般的には最長でも10年程度と言われています。 白化現象だけでなく、黄変なども樹脂にはよくあることです。 左のような樹脂エナメルのアクセサリーも、所詮はそのうち黄変して汚らしくなる運命ですが、そもそも現代ジュエリーやアクセサリー自体が消耗品としてしか作られていないので、製造者にとってはどうでも良いのでしょう。 現代ジュエリーを読み解くには、高度経済成長期に大量生産・大量消費を牽引してきた大企業でのモノづくり経験が役立つのが笑えます。 現代ジュエリーは宝物ではなくただの工業製品ですから・・。 |

【参考】接着剤で雑に修理されていたジャンク 【参考】接着剤で雑に修理されていたジャンク |

ちなみにヘリテイジではアンティークジュエリーの接着剤による修理を是としていないのは、同じく早期に劣化するという理由からです。 樹脂製品である接着剤はプラスチック同様、変色や加水分解、酸化などによる劣化が避けられません。 手に入れた人が使う一代限りでも、もたないと思います。 価値あるアンティークジュエリーを私たちは消耗品扱いしたくありませんし、手に入れた方にも消耗品扱いしてほしくないのです。 |

以前に委託販売をお断りしたジャンク品の一部拡大 以前に委託販売をお断りしたジャンク品の一部拡大 |

つい先日も接着剤による酷い修理が施されたジャンクをそれを理由に断ったところ、ロンドンのディーラーから「こういうものは接着剤で修理するのが普通のやり方だ。」と真顔で言われました。合成の接着剤など存在しない時代に作られたジュエリーなのに、なぜ作った当時と同じやり方で修理しようとしないのか不思議に思います。 接着剤が科学の勝利による万能ツールと思っているのか、それとも今だけでもごまかすことに成功し、自分だけ儲かればその後に使う人はどうでも良いと考えているのか、どちらにしても私がきちんと目を光らせておかないとお求めいただいた後にお客様にご迷惑がかかると改めて身が引き締まる思いでした。私がディーラーだと分かっているのに強く主張してくるのですから、素人は間違いなく言いくるめられるでしょう。素人同然のディーラーも然りです。 気付けない日本人ディーラーが、平気で上のようなジャンクを販売しているのが日本のアンティークジュエリー市場の実態です。ここまで酷いものだとかなり安く仕入れたりもできるはずなので、バレなければいいやと意図的に販売している可能性もゼロではありません。事実、委託販売をご相談してこられた方は気づかずにこれに大金を払い、喜んで使っていたようです。修理当初はもっと接着剤が透明で、分かりにくかったのかもしれません。私が見たときは明らかに黄変し、かなり酷い外観になっていました。 樹脂エナメル製品や接着剤修理は、ちょっと除光液がかかっただけでも表面が溶けて変色したり、場合によっては溶けてしまいます。しかも有機物なので燃えますね。 本物のエナメルは有機溶剤にも酸にも耐えられますし、燃えることもありません。 全く別物なのにマニキュアはエナメルと呼ばれ、除光液はエナメル・リムーバーと言う名称が付き、エナメルが一体何なのか分からなくなってしまったのです。 |

鮮やかなギロッシュエナメルを使うジュエリー

『Bewitched』 『Bewitched』ウィッチズハート(魔女のハート) ペンダント&ブローチ(ロケット付) イギリス 1880年頃 SOLD |

永遠に色あせることなく、鮮やかな色合いでいつの時代も見る者を魅了し続ける価値あるエナメル・ジュエリー。 その表現方法は様々です。 ギロッシュエナメルだけに絞っても、様々なタイプのジュエリーが存在します。 本来、エナメル自体が非常に価値あるものだったので、このように全面にエナメルを押し出したハイ・ジュエリーもいくつも作られています。 |

『レッド・インパクト』 『レッド・インパクト』ジョージアン マーキーズ・シェイプ リング イギリス 1820年頃 SOLD |

印象的な赤のラインを鮮やかなレッド・ギロッシュエナメルで表現した、センスの良さとインパクトを感じるリングもあります。 鮮やかな赤のラインは、煌めくダイヤモンドにも全く負けない強いインパクトがあります。 名脇役としても素晴らしい働きができるのがエナメルです。 『レッド・インパクト』の場合は最早、元々がダイヤモンドではなくエナメルを主役として作られたのではないかと思えるほどです。 |

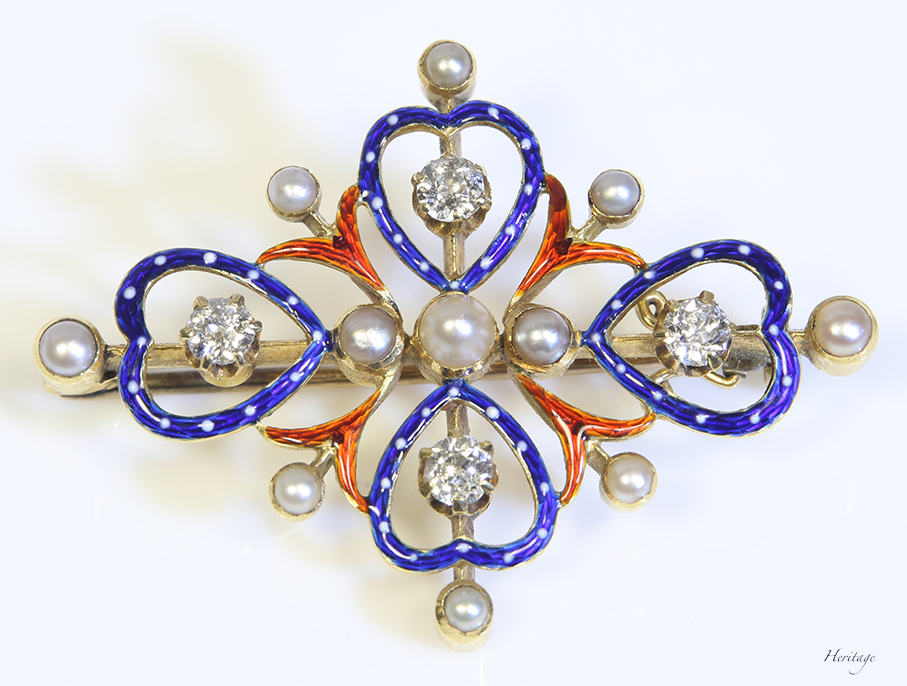

『幕開けの華』 『幕開けの華』ジュビリー・エナメル ブローチ イギリス 1887年 SOLD |

多色使いで、宝石では不可能な色表現をするエナメルジュエリーもあります。 このような色と形で見せる作品は、エナメル細工ならではの美しさです。 いくつか表現方法にバリエーションがあるエナメル・ワークですが、このようにパターンは大体決まっています。 |

変わり種のギロッシュエナメル・ジュエリー

-ガラスの風防付き-

『忘れな草』 『忘れな草』ブルー・ギロッシュエナメル ペンダント フランス? 18世紀後期(1780〜1800年頃) SOLD |

そんな中で、変わったものと言えばガラスの風防で覆われている『忘れな草』もありました。 エナメルもダイヤモンドも本来簡単に壊れるものではないので、普通のこのタイプのジュエリーには風防は付いていません。 |

マイクロパール ペンダント マイクロパール ペンダント

イギリス 1800年頃 SOLD |

風防があるのはマイクロパールなどのように、細工が繊細で直接触ると壊れる可能性があるものが通常です。 現代だと時計などでも、風防は型を使って樹脂で簡単に作ってしまうので、技術的にもあまりありがたみが感じられないかもしれません。 でも、ガラス職人が天性の才能と経験に基づく勘で作る吹きガラスの風防は、作ることがとても難しいものなのです。 |

|

|

『廃虚と旅人』 |

だからこそマイクロパールだったり、城が1つ買える値段だったとも言われるマイクロ・カーブドアイボリーなど、特別な作品に対して作られるものだったのです。 |

『The Heneage Jewel(The Armada Jewel)』(イギリス 1595年頃) 『The Heneage Jewel(The Armada Jewel)』(イギリス 1595年頃)テーブルカット・ダイヤモンド、ビルマ産ルビー、ロッククリスタル、エナメル、ゴールド 【引用】V&A Museum © Victoria and Albert Museum, London/Adapted |

マイクロ・カーブドアイボリーもアンティークの時代であっても制作できる腕を持つ職人や、制作に時間がかかるという観点からも当時から数が限られており、王族クラスだけが持つ"知られざる宝物"でした。 そしてこのエリザベス女王の肖像画にも、わざわざロッククリスタルの風防が取り付けられています。エナメルと金細工による肖像画なので本来風防は不要なはずですが、そこに偉大なる女王を守るように、もしくは直接謁見するなんて恐縮とでも言うかのように風防が存在することが、この作品の特別さを物語っています。 |

|

|

| 『ロシア皇帝エカチェリーナ2世』(パリ 1780-1781年)V&A美術館 【引用】V&A MUSEUM © Victoria and Albert Museum, London/Adapted | |

『シュリー公爵夫人』 『シュリー公爵夫人』フランス(パリ) 1783-1784年 V&A美術館 【引用】V&A MUSEUM © Victoria and Albert Museum, London/Adapted |

ロシアの偉大なる女帝エカチェリーナ2世のエナメル細密画にも風防があしらわれています。 同時代に同じパリで制作された物であっても、左のフランスのシュリー公爵夫人には風防はありません。 これでも十分お金と手間をかけて作られた素晴らしい作品なのですが、ロシアの女帝ともなるとさらに別格のようです。 |

|

|

| スイベルリング(回転式指輪) フランス 1780年頃 18K、エナメル・ミニアチュール(七宝細密画)、ギロッシュエナメル、 ガラス、象牙又はマザーオブパール SOLD |

このような感じで細工物が最も評価され、吹きガラスの高度な技術が存在した特別な時代における特別な作品には、ガラスの風防による保護を必要としない作品であっても、わざわざ上にガラスを被せることはあったようです。 |

『モーニングリング』 『モーニングリング』イギリス 1792年 V&A美術館 【引用】V&A Museum © Victoria and Albert Museum, London/Adapted |

これもエナメルによる作品ですが、モーニング・リングなので地面が髪の毛で表現されています。 故に風防が必要です。 |

『忘れな草』 『忘れな草』ブルー・ギロッシュエナメル ペンダント フランス? 18世紀後期(1780〜1800年頃) SOLD |

その点ではこの『忘れな草』は本当に変わっています。 永遠にその姿を保つことのできるエナメルをわざわざガラスの風防で守るという表現スタイル。 ハイクラスのジュエリーの中でも特別なものにしか見ることができませんが、これも1つのエナメルジュエリーのジャンルと言うことができるでしょう。 |

-透かし細工を重ねた表現-

|

『忘れな草』のように、エナメルとダイヤモンドだけなのに風防があるジュエリーも、44年間で他には扱ったことがない珍しいものですが、この透かしを重ねたタイプも非常に珍しいものです。 |

|

ギロッシュエナメルに透かし細工を重ねたジュエリーは44年間で他には1点、エドワーディアンの『白い花のバスケット』を扱っています。 透かしの奥から見える美しいブルーと、ギロッシュエナメルの浮き上がるような地模様の美しさが、ただの透かしだけのジュエリーとは違う、このタイプの作品にしか出せない独特の魅力を放つのです。 まさに緻密に計算して作られたアートです。 |

| 『白い花のバスケット』 フラワーバスケット型 ペンダント&ブローチ イギリス 1910年頃 SOLD |

『The Art of Iron』 『The Art of Iron』ベルリン アイアンブレスレット ドイツ(プロイセン) 1820年代 SOLD |

アンティークジュエリー全体で見ると割合としては少ないのですが、美しい透かしの美のジュエリーはGENも私も大好きで、世界一繊細な細工の美しさを理解できる日本女性のお客様のご支持もあって、積極的に優れた作品を扱ってきました。 |

『物語の少女』 『物語の少女』ブリストルグラス ロケットペンダント フランス 1860年頃 SOLD |

数がさらに少ないのが、このような透かし細工を背景に重ねた作品です。 日本人が好む"間"を感じる裏打ちのない透かし細工とは異なる、ヨーロッパらしい透かしの美を感じます。 それでも滅多に存在しないのは、作るのがかなり大変な上に、透かし細工自体が元々理解できるヨーロッパ人が少なかったからかもしれません。 この『物語の少女』はブルーのブリストルグラスに透かし細工が重ねられています。 |

|

『物語の少女』は、美しいブルー・グラスに透かし細工が重ねられた作品です。 隙間から美しいブルーが見えるよう、ある程度空間が空いた透かし細工になっています。 デザインのみならず全体的にかなり手の込んだ作りで、特別にオーダーされたハイ・ジュエリーであることは明らかです。 |

|

ロケットになっており、裏側の蓋はクリアグラスです。 色の付いた布をあてて青色に変化を持たせることも楽しいですし、何も入れずに透明な青を楽しむのも良いでしょう。 透明感のあるグラス・アートだからこその楽しさですね。 こんなに楽しいのに、44年間でこの1点しかお取り扱いがないくらい市場に数が少ないのが不思議です。 |

|

そして同じ透明感のあるガラス質でも、ギロッシュエナメルという特殊な細工が重ねられた透かしの美がこの作品です。 初めてこの作品を見た瞬間、「きたー!やったー!!」と思いました♪ |

波紋のように広がる独特の模様

|

この作品のギロッシュエナメルには独特の美しさがあります。 透き通る明るく鮮やかなブルーは、清らかな水辺を覗き見る気分になります。 そしてその模様はまるで、穏やかで静かな湖に1つの小石を落とし、湖面に徐々に波紋が広がっていくような・・。 ギロッシュエナメルの地模様はエンジンターンを使った独特の幾何学模様です。 |

『Geometric Art』 『Geometric Art』ゴールド ロケット・ペンダント イギリス 1840年頃 SOLD |

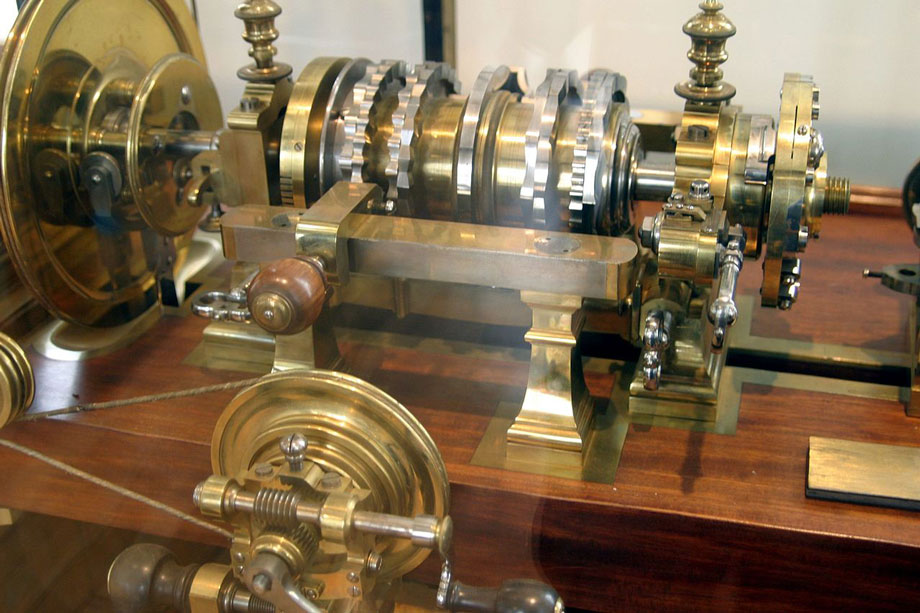

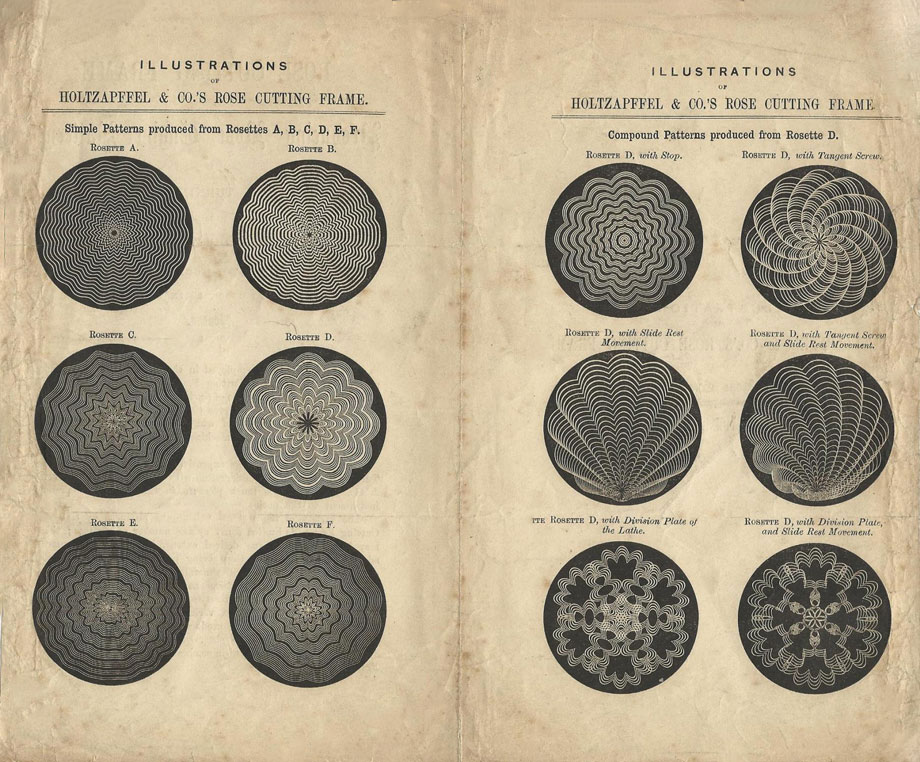

エンジンターンは『Geometric Art』で詳細をご説明した通り、ローズエンジン旋盤を使って様々な幾何学模様を描くことができます。 |

ローズエンジン旋盤の模様をコントロールするための歯車部分(1780年)Mercklein製 ローズエンジン旋盤の模様をコントロールするための歯車部分(1780年)Mercklein製"CNAM-IMG 0609" ©Rama(17:04, 17 July 2006)/Adapted/CC BY-SA 2.0 fr |

描きたい模様に合わせて歯車などの各種治具を1からオーダーして制作する必要があるため、設備投資にはかなり費用がかかりますが、手彫りとは異なる独特のパターンが描ける面白さがあります。 |

スピログラフのキット一式 "Spirograph set(UK Palitoy early 1980s)(perspeective fixed)" ©Multicherry(24 August 2014)/Adapted/CC BY-SA 3.0 スピログラフのキット一式 "Spirograph set(UK Palitoy early 1980s)(perspeective fixed)" ©Multicherry(24 August 2014)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

エンジンターンの模様はスピログラフと同じ原理で描かれます。無限と言えるほどのパターンがあり、狙った通りの模様を作り出すには相当な頭脳、もしくは試作の数々が必要にも思えます。 |

|

| エンジンターンの様々な模様 |

|

試行錯誤を経て思い通りのパターンを生み出し、『Geometric Art』同様ゴールドの板に、中心から徐々に広がっていくようなこの独特の波紋のような模様を描き出したのでしょう。 |

|

ゴールドの板に模様が描かれているのは、ペンダントの裏側を見ると分かります。 |

|

なぜシルバーではなく高価なゴールドを使うのかと言うと、その方がエナメルが鮮やかに発色するからです。 エナメルの下地は金無垢。 お金がかかっていますよね。 |

厚みのある透かし細工

|

| この作品はフレームのデザインも変わっています。一番外周の円形フレームと、内側の菱形のフレームの組み合わせが面白く、さらにこの2つのフレームの隙間を埋めるように立体感ある透かし細工が施されています。菱形フレームの4隅にはダイヤモンドがセットされ、さらにトップの部分から3石の揺れる構造のダイヤモンドが下げられています。なかなか豪華なダイヤモンド・ジュエリーでもあります。 |

|

斜めから見ると、それぞれのパーツにかなり厚みがあることがお分かりいただけると思います。 繊細さが魅力である通常の透かしの美のジュエリーでも、耐久性を出すためにある程度の厚みはあるものなのですが、これほど厚くありません。 中央の菱形のフレームは特に厚みがあります。 さらに中心で揺れるダイヤモンドも、ダイヤモンド自体に厚みがあるだけでなくセットしたフレームにもかなり高さがあります。 |

|

円形フレームと菱形フレームの隙間を埋める透かし細工にも厚みがあり、それぞれが交差したようなデザインになっています。 シルバーの板を立体的に削り出すことで、クロスしたように見えるデザインにしています。 このパーツは厚みがある上に、細い部分は本当に隙間が細いです。 糸鋸で形状を削り出し、丹念にヤスリで磨いて仕上げる作業の困難さは如何ばかりだったのか、驚くばかりです。 |

|

その厚みのある細工のおかげで、透明感あるギロッシュエナメルの背景と相まって、正面から見た時に通常のジュエリーでは考えられないくらいの奥行きを感じることができるのです。 |

それはまるで深い井戸をのぞき見ているような感覚だったり・・・。 静かな池や、水たまりのような小さな湖の畔、水辺に生えた植物や水草を隙間からのぞき見る水面のようだったり・・・。 或いは地底湖で見るような青の世界だったり・・・。 |

|

そんな現実ではない、まるで夢の中の世界のような水辺の美しさを感じるのがこの作品なのです。 |

繊細さも感じる要因

|

これだけ厚みがある構造なのに、なぜか繊細さも感じられるのがこのペンダントの魅力の1つです。 普通はボテッと見えるはずなのに、その繊細な印象の原因は何でしょう。 それは円形フレームと菱形フレームの隙間にある透かし細工の表面に施された細工にあります。 |

|

透かし細工は、それぞれ弧を描いたようなパーツで構成されています。弧の一番細い部分にも丁寧に溝が彫って、磨いて仕上げてあります。弧の端の一番太い部分にはそれぞれダイヤモンドがセットされていますが、そこから連続するように粒金のように半球状のシルバーが削り出されてます。丹念に磨いて仕上げられた美しい作りです。 このような細かい気遣いの細工があるからこそ、全体の印象として余韻のようなものを感じたり、繊細さを感じることができるのです。このような細工がなかったら、単純で余韻の残らないのっぺりとした印象になっていたことでしょう。このような特別なジュエリーは、細部に至るまでのデザインや細工の気遣いの凄さに驚かされます。 |

ダイヤモンドを使った見事な表現力

|

ポチャン・・・。 静謐な水面にふいにダイヤモンドの小石が投げ込まれ、静かな波面が徐々に広がり行く情景・・・。 自然界に見る清らかな水のような色をしたエナメルと、広がりゆく波紋のような珍しい模様。その魅力あるギロッシュエナメルの上に、ダイナミックに煌めくダイヤモンドが揺れる様子は何とも表現し難い幻想的な美しさです。 |

|

菱形フレームに下がる3連のダイヤモンドは、1つ1つが自由に揺れる構造になっています。 ペンダントとして使う際、他の固定されたダイヤモンドと比べて、着用者の動きに合わせて複雑に揺れ動くため、ダイヤモンドの一番の魅力である煌めきの美しさがかなり強調されます。 |

|

3連のダイヤモンドは一番下がクッションシェイプカット、上の二つはオールドヨーロピアンカットです。 この3連ダイヤモンドと、ポイントとなる菱形フレーム上下左右の4つのダイヤモンドは覆輪にミルが施されています。 さらにそれぞれのダイヤモンドの高さにもメリハリが効いています。 フレーム4隅のダイヤモンドは、フレームよりも一段高くセットしてあります。 3連ダイヤモンドは主役の大きなクッションシェイプ・ダイヤモンドがさらに惹き立つよう、フレームにも厚みがあり、ペンダント全体で見ても一番高い位置に来るようにセットされています。 |

|

| 中央のクッションシェイプカット・ダイヤモンドはとても厚みのある良い石が使われおり、水面を思わせる美しい水色のギロッシュエナメルの上で揺れ動きながら煌めく様子は、水面に反射して輝く太陽のようにも感じます。上の2つのダイヤモンドが一段と低い位置に取り付けられているからこそ、相対的な効果でより一層主役のクッションシェイプカット・ダイヤモンドの魅力が惹き立ち、印象的に見えるのです。 |

|

この世のどこかに存在する、夢のように美しい幻想的な水の世界の景色・・。 そんな夢のような世界を、ジュエリーで具現化してしまったのがこの作品のように感じます。 |

|

ギロッシュエナメルで水面を表現するという素晴らしい発想を閃いた時の作者の、嬉しさは如何ばかりだったことか・・。 そしてその閃きが1つの芸術作品として実現した時の、皆の驚きと感動と言ったら凄かったでしょうね。 アーティストとしての才能を持つ職人が閃いたのか、優れた芸術的センスを持つ王侯貴族が突如閃いて技術を持つ職人にオーダーして作らせたのか・・。 |

|

その功労者は分からずとも、色褪せぬ永久の美しさを持つこのエナメルの芸術は、今後もずっと価値の分かる人に愛され遺っていくのです。 |

|

||

|

||

シルバー以外に、プラチナやホワイトゴールドなど白系のチェーンで合わせると使いやすそうです。ペンダントの金具部分は金色なので、ゴールド・チェーンを合わせてクラシックな雰囲気にしても、アンティークジュエリーらしくて楽しいと思います。 現代のシルバーやホワイトゴールド、プラチナチェーンをご希望の場合は実費でご用意できます。ある程度太さがあるチェーンであれば現代のマシンメイドのチェーンでも簡単に切れることはなく、安心してアンティークジュエリーを下げていただけます。シルクコードをご希望の場合はサービスでお付けします。 |