No.00213 Winter Flower |

|

|

|

||

『Winter Flower』 |

||||

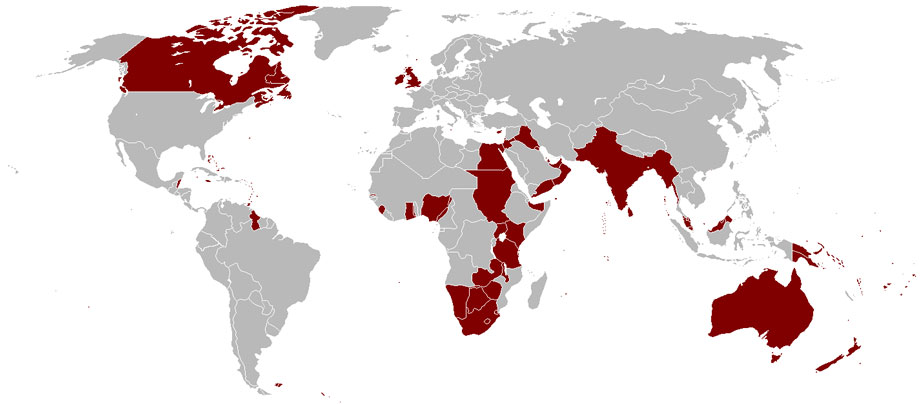

アンティークジュエリーの製造国

|

アンティークジュエリーと言えば圧倒的にイギリスが数が多く、次にフランス、それ以外の国はあまりイメージがないと思います。 その中では比較的多く出てくるのがオーストリアの作品です。 |

大英帝国(1921年) 大英帝国(1921年) |

| イギリスで圧倒的にアンティークジュエリーが多い理由は、歴史と経済背景を考えれば簡単に理解できます。現存するアンティークジュエリーが最も多く作られた19世紀から20世紀初頭にかけて、イギリスは世界の中心『大英帝国』として君臨していました。 |

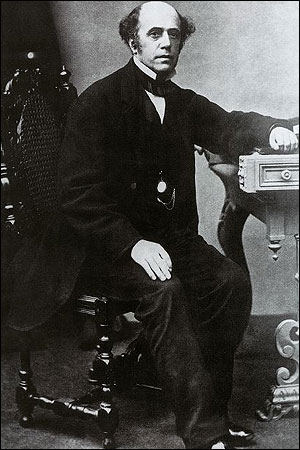

近代ツーリズムの祖トーマス・クック(1808-1892年) "Thomas.Cook" ©Unknown author(before 1892)/Adapted/CC BY-SA 3.0 近代ツーリズムの祖トーマス・クック(1808-1892年) "Thomas.Cook" ©Unknown author(before 1892)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

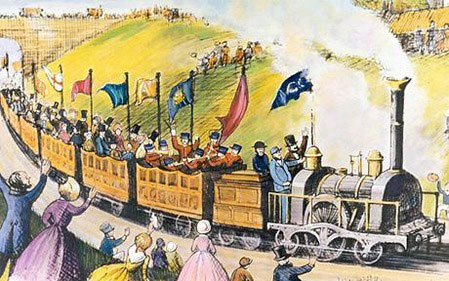

イギリス人実業家トーマス・クックにより発明された"団体旅行" ©Thomas Cook |

大英帝国は最大でフランスの7倍もの経済規模を持っていたと言われています。 19世紀後期には産業革命で勃興してきた中産階級による莫大な需要はイギリス国内の製造品に飽きたらず、トーマス・クックの団体旅行の発明と相まって、ヨーロッパ各地の製造品までもがお土産品として、国内に多数もたらされることになりました。 |

|

第一次世界大戦以前のオーストリア

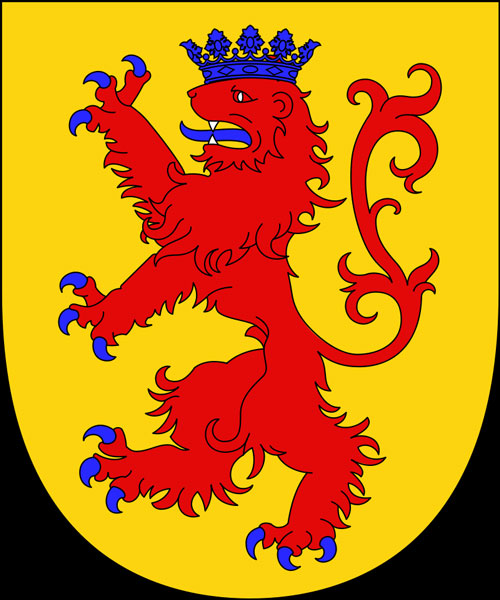

ハプスブルク家の紋章 ハプスブルク家の紋章"Counts of Habsburg Arms" ©lpankonin(31 October 2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

オーストリアは中欧に650年間ハプスブルク家の帝国として君臨し、第一次世界大戦まではイギリス、ドイツ、フランス、ロシアと並ぶ欧州五大国(列強)の一角を占めていました。 ハプスブルク家はヨーロッパ随一の名門王家として誰もが知る一族ですね。 |

フランス王妃マリー・アントワネット(1755-1793年) フランス王妃マリー・アントワネット(1755-1793年) |

時代を超えたファッションリーダー、フランス王妃マリー・アントワネットもハプスブルク家出身でオーストリアのウィーンで生まれています。 パリはプロモーション戦略の成功もあって、現代では『芸術の都』という冠名で知られ、ベルサイユ宮殿の豪華絢爛な時代からずっと芸術文化やファッションの中心地という印象を持たれている方も少なくないと思います。 でも、革命後は混乱の中共和制になった後に復古王政になり再び共和制なったり、帝政を経て再び共和政になったりと、文化を主導する『王家』のような存在が近代は続くことがありませんでした。 優れた職人が数多くいたため、ヨーロッパ各地の王侯貴族が色々とオーダーするには優れた街でした。 |

ナポレオン三世(1808-1873年) ナポレオン三世(1808-1873年) |

花の都パリの礎を作ったのはフランス皇帝ナポレオン三世(在位:1852-1870年)です。 以前は世界でも有数の『不潔な都市』だったパリの街を現在のように再開発し、多くの芸術家が集まる街となったのです。まあ、パリは今でも地面に犬の落とし物だらけ汚い街ではありますが・・(笑) |

ベルテル・トルヴァルセン(1770年頃-1844年) ベルテル・トルヴァルセン(1770年頃-1844年) |

芸術家はパトロンがいないと活動が厳しいのも現実ですが、芸術家が真にやりたいこととパトロンが望むことは乖離していることも多々あります。 左は19世紀の有名カメオ作家ジロメッティと同時代に活躍したデンマークの優れた彫刻家、ベルテル・トルヴァルセンです。 |

『ジョヴァンニ・バッティスタ・ソマリヴァの胸像』 『ジョヴァンニ・バッティスタ・ソマリヴァの胸像』ベルテル・トルヴァルセン作 デンマーク 1818年 トルヴァルセン美術館 【出典】THORVALDSENS MUSEUM HP |

左はそのトルヴァルセンによる肖像彫刻作品です。 ジョヴァンニ・バッティスタ・ソマリヴァ(?-1826年)と言う、ナポレオン・ボナパルトとも親友関係にあった政治家です。 巨大な権力と富を誇りパリでは宮殿を購入し、かなりの贅沢な生活を送り、晩年は芸術作品の収集や制作委託、つまりパトロンに専念しています。 肖像彫刻もその一環ですが、才能ある芸術家からしてみればただのオジサンなんて彫刻しても全く面白くないでしょうね。 もちろん手を抜かず丁寧には作るでしょうけれど、作品に魂を込めるのは無理でしょう。 |

『鷲(ゼウス)に給仕するガニュメデス』(ベルテル・トルヴァルセン 1817年)トルヴァルセン美術館 『鷲(ゼウス)に給仕するガニュメデス』(ベルテル・トルヴァルセン 1817年)トルヴァルセン美術館"Ganymede Waters Zeus as an Eagle by Thorvaldsen" ©CarstenNorgaard, Thorvaldsen Museum(2010-07-21)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

これは同じトルヴァルセンによる『鷲(ゼウス)に給仕するガニュメデス』です。こういう作品こそ本来制作したかった作品でしょう。 芸術家としての活動のための材料費や生活費は必要なので、気前の良いパトロンは芸術文化の向上には必須の存在なのですが、王侯貴族が幅を利かせている国ではなかなか出来ないことがパリではできるということもあって、19世紀後期には新しいことにトライしたい芸術家たちがたくさん集まったのです。 |

オートクチュールの父シャルル・フレデリック・ウォルト(1825-1895年) オートクチュールの父シャルル・フレデリック・ウォルト(1825-1895年) |

現代のパリがファッションの中心地として確固たる地位を築くことになったオートクチュールについても、業界を組織化したのはイギリス人です。 ファッションの歴史を研究する多くの人たちから『オートクチュールの父』と称される、シャルル・フレデリック・ウォルトというイギリス人デザイナーです。 フランス人、特にパリジェンヌはセンスがあると認識している人も少なくないのですが、地理や歴史を総合して見てみると、パリジェンヌがセンスがあるのではなく、パリは優れた芸術家や職人たちが外から集まりやすい場所だったというのが正しい見方です。 |

ヴィクトリア女王の父ケント公エドワード・オーガスタス(1767-1820年) ヴィクトリア女王の父ケント公エドワード・オーガスタス(1767-1820年) |

ロンドンは物価が高いことでも有名ですが、ヴィクトリア女王の父エドワード・オーガスタスも物価が高いイギリスでは暮らしていけないと言ってベルギーやドイツ諸国を転々と暮らしていたそうです。 ケント公という公爵の身分なのに借金まみれの自堕落生活だったそうですが、イギリスは王侯貴族でもこの手の話が結構多くて笑っちゃいます。 確かに私がロンドンに初買い付けに行ったときも物価は高かった印象でした。 そもそも芸術家の卵たちは物価が高い所には住めないでしょうし、芸術文化の交流地点という点においては島国イギリスよりヨーロッパ大陸に分があるのも納得しやすいですね。 |

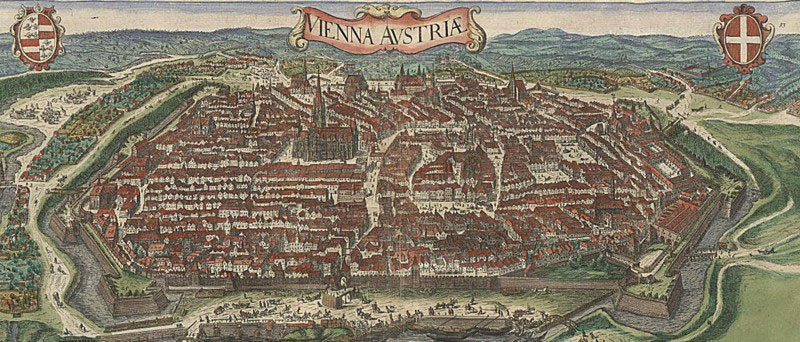

最新モードや現代アートだけ興味がある方ならばパリやNYに注目して詳しければある程度事足りるはずですが、アンティークジュエリーに広く興味がある方ならばこのような背景も知っておく方がより深く的確にその魅力を楽しむことができます。 ヘリテイジのお客様は、歴史や芸術的な造詣が深い知識階層の方もたくさんいらっしゃって既にご存じの方も多いと思うのですが、ヨーロッパの芸術の都と言えばオーストリアのウィーンやイタリアのフィレンツェなどもとても有名です。 |

オーストリア帝国(1804-1867年) オーストリア帝国(1804-1867年)"Austrian Empire(1815)" ©TRAJAN 117(12 August 2013)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

現代のオーストリア(薄緑色はEU) 現代のオーストリア(薄緑色はEU) |

右の地図は現代のオーストリア共和国です。領土も小さく、1955年に永世中立国化されているので現代では存在感が薄いのですが、以前は代々続く名門ハプスブルク家のお膝元として芸術文化も相応のものでした。 |

|

『REBIRTH』 『REBIRTH』セセッション(ウィーン分離派) ネックレス オーストリア 1905〜1910年頃 SOLD |

19世紀末には首都ウィーンにて『世紀末ウィーン』と称されるほど、史上稀に見る文化の爛熟を示したことは『REBIRTH』でもご説明した通りです。 |

『Quadrangle』-四角形- 『Quadrangle』-四角形-エドワーディアン 天然真珠 ネックレス オーストリア? 1910年頃 SOLD |

オーストリア=ハンガリー帝国は1918年の第一次世界大戦の敗戦と革命によって解体され、共和制になりました。 これによりオーストリアの優れたアンティークジュエリーは他国に比べて一足先に終わったようで、アールデコの作品は見たことがありません。 そんな中で左の『Quadrangle』も大変貴重な作品と言えるのです。 世紀末ウィーン前後に制作されたオーストリアのジュエリーは、ご紹介の作品はいずれもHERITAGEの選定基準を満たしているので作りはもちろん優れたものばかりですが、それに加えて傑出したデザインが多いのには当然理由があるのです。 |

『目玉のまっちゃん』 『目玉のまっちゃん』オーストリア 1910年頃 SOLD |

ダイヤモンド リング ダイヤモンド リングオーストリア 1910年頃 SOLD |

『スタイリッシュなデザインの指輪』 『スタイリッシュなデザインの指輪』オーストリア? 1910年頃 SOLD |

それにしてもリングはジュエリーの中で最もデザイン上の制約が難しくて、センスを感じるリングと言うのは出逢う数が少ないのですが、オーストリアのリングは特に優れた作品ばかりですね。当然ながら市場に出てくる数は少なく、今回ご紹介するのも数年ぶりのオーストリアのリングになります。 世紀末ウィーンの芸術的に成熟した時代から第一次世界大戦の敗戦頃までに作られたこれらの作品は、ちょうどプラチナが出始めの時期に相当するのでプラチナとゴールドを使っているのが特徴です。 |

||

|

しかしながらこのリングは世紀末ウィーンよりも前、1880年頃のシルバーを使った、市場でも滅多に見ることのないオーストリアのリングです。 傑出したデザインは芸術文化が花開く世紀末ウィーンを予感させるものですが、この特別なリングがどのような時代背景で生まれたのかを探ってみることにしましょう。 |

19世紀前半のヨーロッパ

ナポレオン・ボナパルト(1769-1821年) ナポレオン・ボナパルト(1769-1821年) |

『ジョージアンの女王』でも経緯をご説明した通り、フランス革命戦争(1792-1802年)は1794年頃からフランスによる周辺国への侵略戦争と化していきました。 さらにその後はナポレオン戦争(1803-1815年)が続き、ヨーロッパは国境がグチャグチャになってしまいました。 |

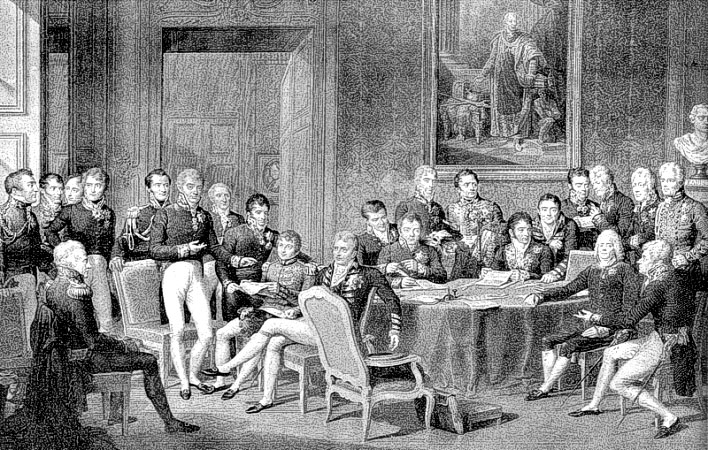

ウィーン会議(1814-1815年) ウィーン会議(1814-1815年) |

ナポレオンをエルバ島に追放後、ヨーロッパの秩序再建と領土分割のためにオーストリア帝国の首都ウィーンに諸国代表が集まってウィーン会議が開催されました。1792年以前の状態に戻す正統主義を原則としたものの、各国の利害が衝突して「会議は踊る、されど進まず」と評されるほど進捗しませんでした。 |

|

|

| ウィーン会議の風刺画 | |

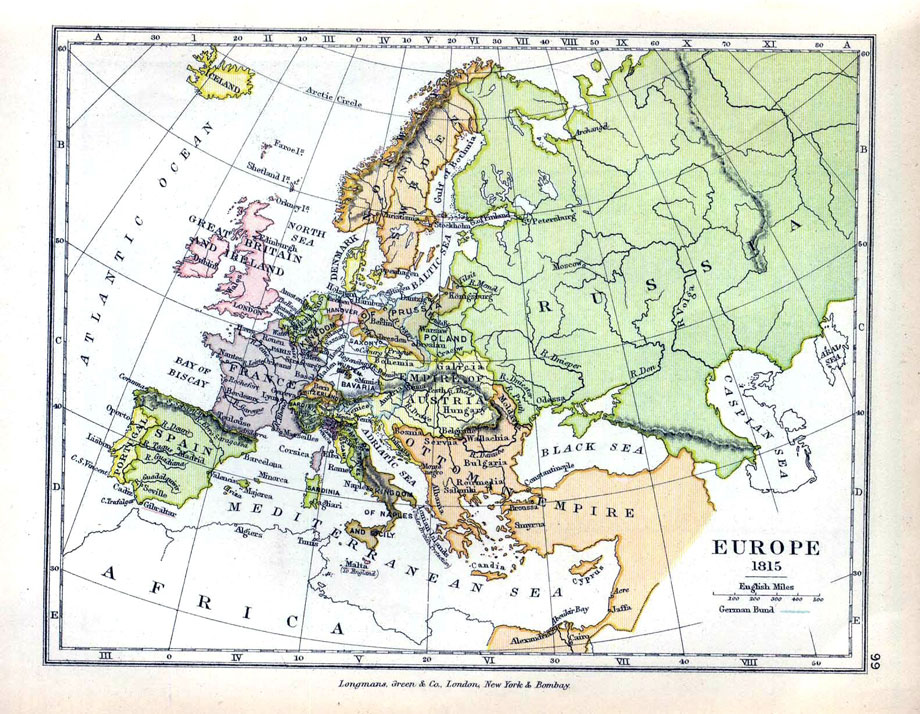

そこへナポレオンがエルバ島を脱出したという報が入り、危機感を抱いた各国が妥協することで1815年にウィーン議定書が締結されました。この議定書により出現したヨーロッパの新たな国際秩序はウィーン体制と呼ばれています。 |

|

ウィーン体制(1815年)のヨーロッパ ウィーン体制(1815年)のヨーロッパ |

ウィーン議定書における勝ち組はオーストリア、プロイセン、ロシア、イギリスと言われています。詳細は割愛しますが、イギリスはこの時に面白い領土の獲得をしており、その後の歴史に聞いてくるので少しだけ触れておきます。 イギリスはヘルゴランド、マルタ島、セイロン、ケープ植民地を獲得しています。一般的な領土拡大の観点からすると奇妙な獲得の仕方ですが、イギリスは領土拡大ではなく市場拡大を目的とし、海上連絡路の確保を狙ったのです。これが大英帝国の発展に大きく効いてきます。 ケープ植民地がその後19世紀後期に起こる南アフリカのダイヤモンドラッシュで大きなポイントになりましたし、セイロン島は宝石などの資源の宝庫でもあります。 |

イギリス国王ジョージ4世(1762-1830年)1814年頃 イギリス国王ジョージ4世(1762-1830年)1814年頃 |

この時イギリスで政治を取り仕切っていたのが、摂政皇太子時代のジョージ4世です。 ジョージ4世は1811-1820年の摂政皇太子、1821-1830年までイギリス王として手腕を発揮しています。 ナポレオン戦争やイギリス国内の金融不安など、政治的に非常に困難だった時代を切り盛りし、その後のヴィクトリア時代で大英帝国の最盛期を迎える礎を作っていたのもジョージ4世だったのです。 |

イギリス国王ジョージ4世(1762-1830年) イギリス国王ジョージ4世(1762-1830年) |

放蕩王、遊び人など、目立つ人物はいろいろと一側面だけを取り上げられて面白おかしく揶揄されるのはいつの時代も変わらない運命です。 アンティークジュエリーではロマンティックでセンス溢れるラブ・ジュエリーのイメージもあるジョージ4世ですが、イングランド1のジェントルマンと言われるほど魅力と教養、才能に満ち溢れた大国の王は、やはり只者であるはずはないのです。 |

ウィーン体制の崩壊

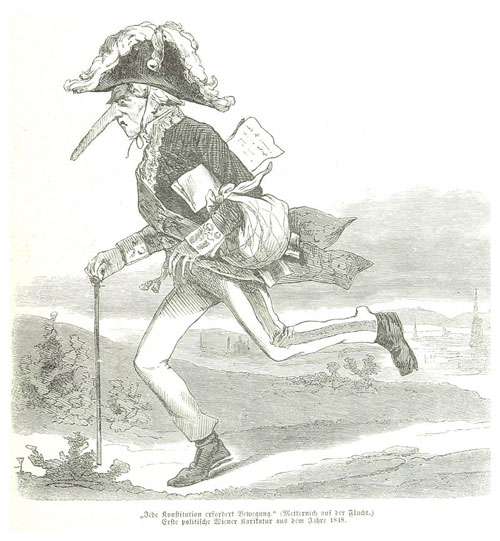

クレメンス・フォン・メッテルニヒ(1773-1859年) クレメンス・フォン・メッテルニヒ(1773-1859年) |

さて、しばらくはヨーロッパに安定をもたらしたウィーン体制でしたが、産業革命による市民生活の発展や大国間の利害関係の複雑化などもあり徐々に崩壊を迎えます。 1848年から1849年にかけて『諸国民の春』と呼ばれる革命の嵐が各地で吹き荒れました。 オーストリアでは当時外相としてウィーン会議の議長も務めていた宰相メッテルニヒが1815年以来のウィーン体制に維持に努め、ヨーロッパ諸国の民族主義、自由主義運動を弾圧していました。 |

ウィーンから逃亡する帝国宰相メッテルニヒ ウィーンから逃亡する帝国宰相メッテルニヒ |

1848年のフランス王国で発生した2月革命がヨーロッパ中に飛び火し、オーストリア帝国でも3月革命が発生します。 27年間にわたり帝国宰相を務めていたメッテルニヒの罷免を求める声が学生や労働者を中心に高まり、3月13日にはオーストリア領邦議会議事堂に群衆しました。 翌14日にメッテルニヒが職を辞してウィーンから逃亡すると、メッテルニヒを悪政の象徴とみなしていた民衆は歓喜しました。 |

オーストリア皇帝フェルディナント1世(1793-1875年) オーストリア皇帝フェルディナント1世(1793-1875年) |

「あれ?皇帝は?」と思いますよね。 当時のオーストリア皇帝は、フェルディナント1世です。 生まれつき病弱でした。宮廷人によると、一人で階段を昇ることができない、滅多に口を利かず、話す時は口元が引きつり酷い吃音がある、時折全身が激しく痙攣して昏睡状態に陥るなどと噂されていました。 皇太子時代にも帝位継承が危ぶまれていましたが、保守的な父フランツ1世がハプスブルク家の相続順位法を遵守しようとしたことに加え、次代を傀儡政権にして実権を握ろうとした宰相メッテルニヒの差配もあって、帝位に就いたのでした。 |

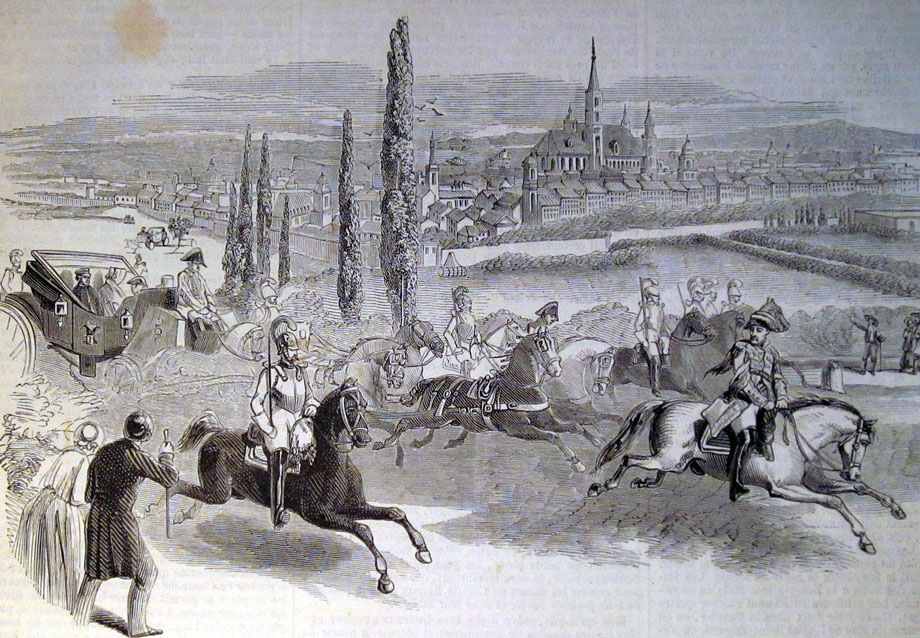

1848年の3月革命下のウィーンから避難するオーストリア皇帝フェルディナント1世 1848年の3月革命下のウィーンから避難するオーストリア皇帝フェルディナント1世 |

皇帝時代のフェルディナント1世は、宰相会議を牛耳る宰相メッテルニヒが次々と提出する書類に署名することが統治の全てでした。『善良帝』と呼ばれており、メッテルニヒ逃亡後にウィーン市内を馬車で駆け巡ると民衆は歓喜をもって迎えるほどで、決して民衆から嫌われていたわけではなかったのですが、国内のみならずヨーロッパ全体が不安な情勢の中、健康な皇帝が必要とされ、フェルディナント1世は退位することとなったのです。 |

オーストリア皇帝の叔父フェルディナンド一世から皇位を継承して祝福を受けるフランツ・ヨーゼフ1世 オーストリア皇帝の叔父フェルディナンド一世から皇位を継承して祝福を受けるフランツ・ヨーゼフ1世"Korunovace Frantiska Josefa I" ©Adolf Rabenalt(9 September 2017, 14:38:259)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

次の皇帝に指名されたのは、フェルディナント1世の甥で弱冠18歳のフランツ・ヨーゼフ1世でした。18歳で即位、ヴィクトリア女王と同じですね〜。傍系のオーストリア大公は20歳が成人年齢とされていたのですが、フランツは特例として18歳で成人と認められることになりました。 それにしても善良王と呼ばれる通り、フェルディナンド一世も良い人そうな表情をしていますね。病弱ではあったものの、退位後はプラハ城を居城とし82歳まで長生きしたそうです。 |

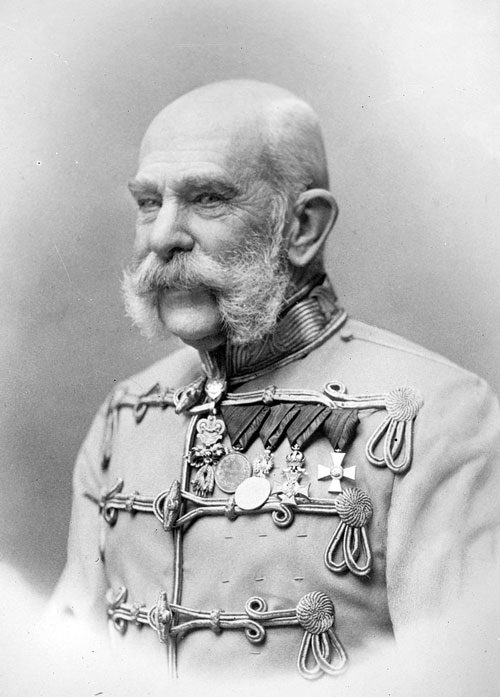

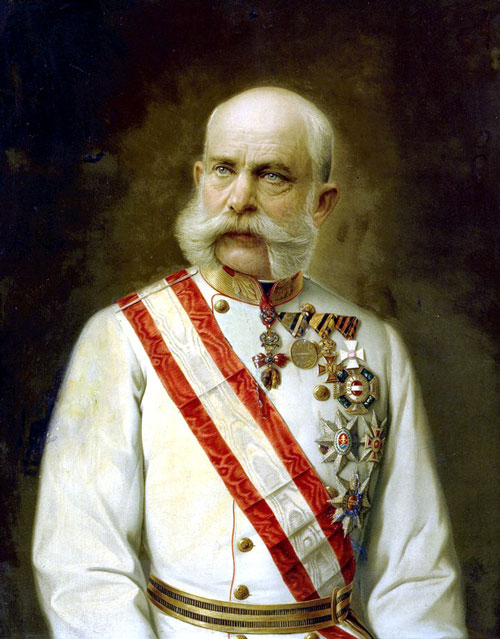

オーストリア皇帝&ハンガリー国王フランツ・ヨーゼフ1世(1830-1916年) オーストリア皇帝&ハンガリー国王フランツ・ヨーゼフ1世(1830-1916年) |

さて、予想より若年で戴冠することになったものの、フランツは将来皇帝になることが分かっていたため、幼少期からハプスブルク家の伝統に則って教育されました。 6歳には週13時間、7歳には32時間、12歳では50時間のありとあらゆる種類の授業が設けられました。 13歳の時には勉強のし過ぎのストレスで病気になりましたが、回復後は科目が追加され、授業は朝6時に始まり夜の9時まで続いたそうです。 よく過労死せず、ひねくれもしなかったものです。 |

1848年ハンガリー革命 1848年ハンガリー革命 |

この頃ハンガリーはハプスブルク朝のオーストリア帝国にありましたが、ハンガリー王国として独立しようと革命が起きます。 1848年3月15日に始まったハンガリー革命は、1848年革命の1つとされています。 国内の安定を取り戻したオーストリア軍と、ウィーン体制以降オーストリアと良好な関係にあったロシア軍に鎮圧されて独立は失敗に終わります。 しかしながら、その後もハンガリー内の不満はくすぶり続けることになりました。 |

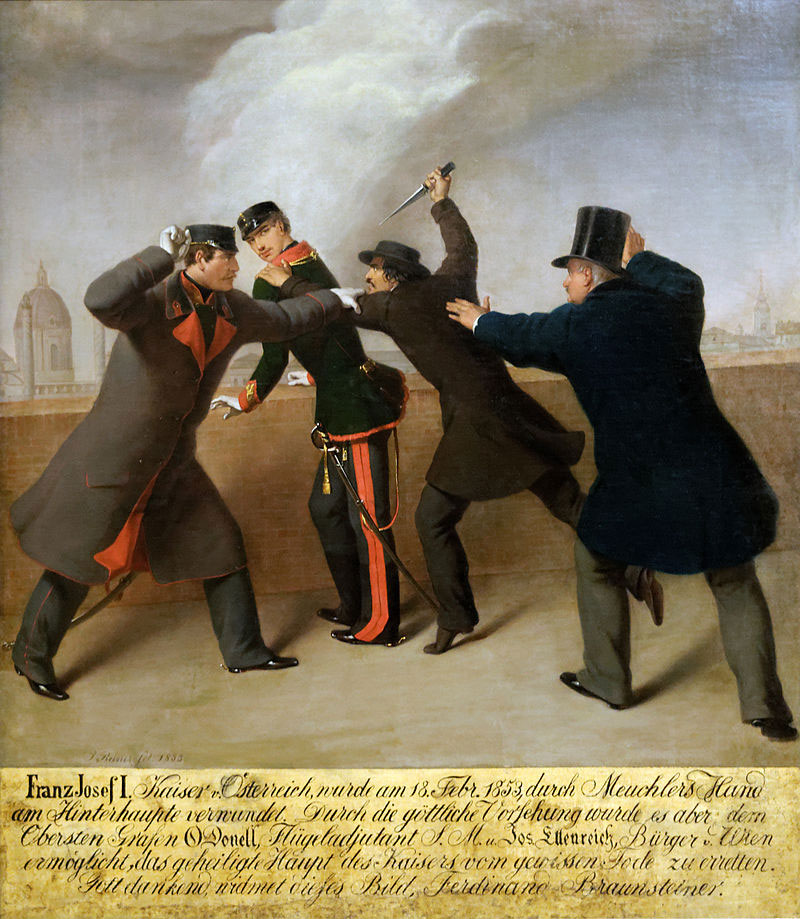

1853年オーストリア皇帝襲撃事件

1853年オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世襲撃事件 1853年オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世襲撃事件 |

そんな時、事件が発生します。育ちが良すぎるせいなのかちょっと暢気すぎる気がしますが、1853年2月18日の昼、皇帝フランツは副官のマクシミリアン・カール・オドネル伯爵のみを伴ってお散歩していました。 ブルク稜堡の胸壁に身を乗り出して、下の軍事訓練の様子を眺めていたのですが、そこに2週間前から暗殺の機会を窺っていたハンガリー人の仕立物師リベーニ・ヤーノシュに襲われました。致命傷はまぬがれたものの、首から胸を突き刺されて血みどろになり、数秒後にその場に崩れ落ちてしまいました。 |

マクシミリアン・カール・オドネル伯爵(1812-1895年) マクシミリアン・カール・オドネル伯爵(1812-1895年) |

オドネル伯爵はただちにサーベルを抜いて襲撃犯を牽制しますが、何しろ護衛は自分一人しかいません。 |

元ただの肉屋の世襲貴族ヨーゼフ・エッテンライヒ(1800-1895年) 元ただの肉屋の世襲貴族ヨーゼフ・エッテンライヒ(1800-1895年) |

そこに駆けつけたのが、たまたま居合わせた元肉屋のヨーゼフ・エッテンライヒでした。 オーツ麦の取引で一財を築き、1845年に引退していつものお散歩中でした。 当時53歳の彼は素手で襲撃犯を殴り倒して取り押さえたそうです。 肉塊は重たいですから、元肉屋だったら相当パワーもありそうですね。でも、刃物を持つ襲撃犯に素手で立ち向かう勇気は凄いです。 |

今も残るウィーンの路地エッテンライヒ通りのモザイク画 "Ettenrechgasse 05" ©Buchhandler(2009)/Adapted/CC BY-SA 3.0 今も残るウィーンの路地エッテンライヒ通りのモザイク画 "Ettenrechgasse 05" ©Buchhandler(2009)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

エッテンライヒは「勲功著しい」として世襲貴族に叙せられ、「フォン」を名乗ることを許されたそうです。肉屋だったのに、まるで夢のようなお話ですね。 倒れた皇帝フランツですが、駆けつけた人々に向かって「彼を殴ってはならない。殺したりしてはならない。」と叫んだそうです。当初暗殺未遂はハンガリーによって仕組まれた可能性を疑われましたが、ハンガリー革命の失敗を無念に思う愛国者の単独犯と判明しました。 皇帝フランツは刑一等を減じてやりたいと願っていたとも伝えられていますが、即時裁判により死刑が確定し、襲撃犯リベーニは2月26日の朝にウィーンの南郊外で処刑され、その母親には年金が交付されたそうです。 |

ヴォティーフ教会(1856-1879年建設)1900年当時 ヴォティーフ教会(1856-1879年建設)1900年当時 |

ウィーン市民の多くはそれまであまり皇帝フランツに対して良い感情は持っていなかったのですが、この事件をきっかけに一種の同情心もあり親しみが生まれたようです。弟のマクシミリアン大公が、皇帝の命が助かったことを神に感謝するために教会を建立しようと呼びかけると、賛同した30万人の市民から寄付が集まり、ヴォティーフ教会が建てられました。 |

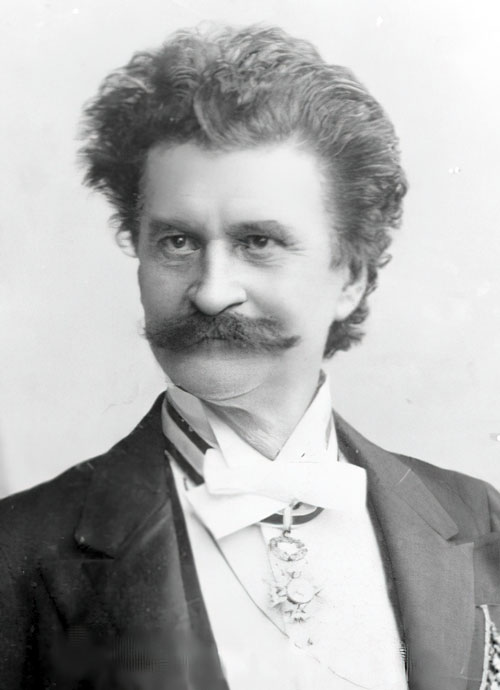

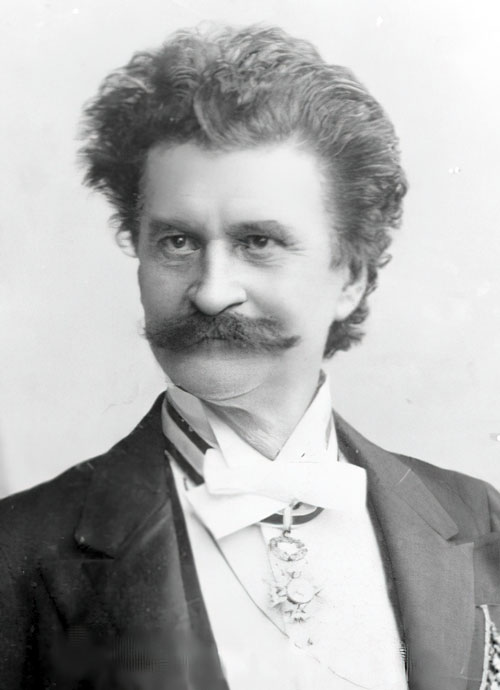

ヨハン・シュトラウス2世(1825-1899年) ヨハン・シュトラウス2世(1825-1899年) |

著名な音楽家ヨハン・シュトラウス2世も命が救われたことを祝い、『皇帝フランツ・ヨーゼフ1世救命祝賀行進曲』を捧げています。 ウィーンを中心に活躍した作曲家・指揮者ですが、音楽の都ウィーンらしいエピソードですね。 |

|

実際のところ、傷は結構大変でした。初診によると後頭部の骨が損傷していたそうです。 襲撃犯リベーニが使用したのは近くの古物市場で買った安物ナイフで、刀身が不潔だったため傷が化膿し始めました。 まだ23歳、若さもあって次第に快方には向かいましたが、しばらくは視力が衰え、一時は失明の恐れさえあったようです。 傷の後遺症はしばらく続き、完治するまでに1年近くを要しました。 最終的には皇帝フランツは68年に及ぶ長い在位期間と、国民からの絶大な敬愛からオーストリア帝国(オーストリア・ハンガリー帝国)の『国父』とも称されています。 晩年は『不死鳥』とも呼ばれ、オーストリアの象徴的存在でもありました。 エピソードだけでなく、写真の表情からもそのようなお人柄が伝わってきますね。 |

| オーストリア皇帝&ハンガリー国王フランツ・ヨーゼフ1世(1830-1916年)1905年撮影 |

ウィーン城壁の撤去

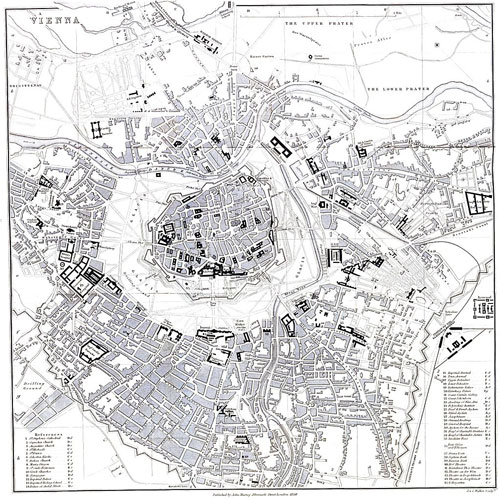

城壁に囲まれたウィーン市街 城壁に囲まれたウィーン市街 |

1853年の皇帝襲撃事件の前からウィーンを再開発する話はありました。ヨーロッパ随一の名門王家ハプスブルク家のお膝元であるウィーンは、偉大なる大英帝国の中心ロンドンとはまた別の意味でヨーロッパの中心地でした。日本も一極集中で東京に人が集まるように、ウィーンにも各地から人が集まり慢性的に土地が不足していました。ウィーンの人口は19世紀前半の50年でほぼ倍増し、住まいを求める人口は20万人に達する状況でした。 |

|

ウィーン市街をぐるりと囲むウィーン城壁を撤去しようという意見も多くあり、襲撃事件の数日前には皇帝フランツ自身が美術アカデミーのフェルスター教授からウィーン改造案について説明を受けて大いに関心を示し、基本的に帝都改造に同意していた所でした。 そこに襲撃事件が発生し、ますますウィーン改造計画への追い風となったのです。 |

| 美術アカデミー教授ルートヴィヒ・フェルスター(1797-1863年) |

第二次ウィーン包囲におけるヴィエンナの戦い(1683年) 第二次ウィーン包囲におけるヴィエンナの戦い(1683年) |

時は19世紀、中世から近世にかけての市壁によって自治都市の自由と平和を守る時代は既に終わりと告げていました。ウィーンの都市防壁は先史時代から存在し、少なくとも13世紀には城壁に取り囲まれ、増築や補強を繰り返されてきました。 1683年のオスマン帝国による最後の大規模なヨーロッパ進撃『第二次ウィーン包囲』にも耐え抜いた西欧世界屈指の堅固な市壁だったウィーン城壁ですが、もはやハプスブルク家の支配にとっては19世紀の時点で無力なものとなっていました。 |

|

共和主義者には城壁撤去により宮殿が無防備になると懸念する者もいましたが、古い城壁は武器の飛躍的な発達により有効性を失いつつありました。 むしろ1848年革命時は、城壁や複雑に入り組んだ街区が革命派にバリケードとして利用されることで鎮圧に手間取るなど、弊害となる状況でした。 有事に周辺から大量の部隊を呼び寄せる場合も、狭い城門を通らねばならないのは問題でした。 |

| リングシュトラーセ建設時のウィーン(1858年) |

ウィーン城壁の取り壊しと建設中のリングシュトラーセ(1863年) ウィーン城壁の取り壊しと建設中のリングシュトラーセ(1863年) |

1857年7月、長年の懸案となっていたウィーン城壁の撤去計画がまとまり、12月20日に皇帝フランツは帝都改造の勅書に署名しました。まだ27歳のこの皇帝の決断が、30年後の世紀末ウィーンの栄華を導くことになるのです。 サラリーマン時代は街づくりや地域活性化のコンサルティングをする部署にいて、エリアマネジメントに携わる機会があったのですが、さすがにこれだけの規模はありません。桁違いの規模だけでなく、非常に長期的な計画です。優秀なブレーンがたくさんいたとしても、それを決断したりコントロールするのは驚異的なことですね。 トップに立つ皇帝は、状況を把握して決断すべき事案が多岐に渡るので相当忙しいはずですが、幼少期からの帝王教育を考えれば当たり前のようにこなしていたのかもしれませんね。一生懸命には生きて来なかった27歳ではこうはいかないでしょう。もちろん一生懸命生きていない人を非難する気はありませんが、皇帝たる人物はやはり違うなと尊敬です。 |

急ピッチで進む街の近代化

『接吻』(クリムト黄金時代の代表作 1907-08年) 『接吻』(クリムト黄金時代の代表作 1907-08年) |

さて、ここからは皇帝フランツの決断から、30年後に史上稀に見る文化の爛熟を示す『世紀末ウィーン』までの道のりを見てみることにしましょう。 |

城壁の取り払われたウィーン(1888年) 城壁の取り払われたウィーン(1888年) |

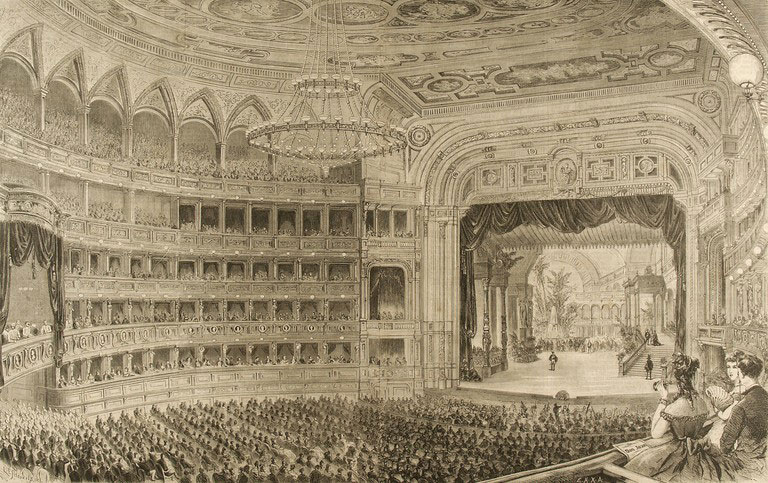

城壁が解体された後、リングシュトラーセと言う環状道路が配備されました。 このリングシュトラーセを中心として都市計画が進行します。 沿線にはウィーン宮廷歌劇場(現在の国立歌劇場)をはじめとして、ウィーン市庁舎、帝国議会、証券取引所、ウィーン大学、美術館、自然史博物館などの博物館、ブルク劇場、ウィーン楽友協会などの公共建造物、そして裕福なブルジョワたちの数多くの豪華な建物があいついで建設されました。 |

ウィーン宮廷歌劇場(現在の国立歌劇場)

1863年着工、1869年竣工、1955年改築 "Wien - Staatsoper(1)" ©Bwag(17 August 2014)/Adapted/CC BY-SA 4.0 1863年着工、1869年竣工、1955年改築 "Wien - Staatsoper(1)" ©Bwag(17 August 2014)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

| ウィーンはドイツから北イタリアを支配していたハプスブルク君主国の首都だったため、ドイツオペラのみならずイタリアオペラにとっても中心地でした。その帝都の威信をかけて発足した歌劇場であり、精力的な上演活動によってたちまち世界のオペラをリードする地位にのぼりつめて現在に至ります。音楽の都ウィーンの象徴的な存在ですね。 |

1898年頃 1898年頃 |

こけら落とし(1869年) こけら落とし(1869年) |

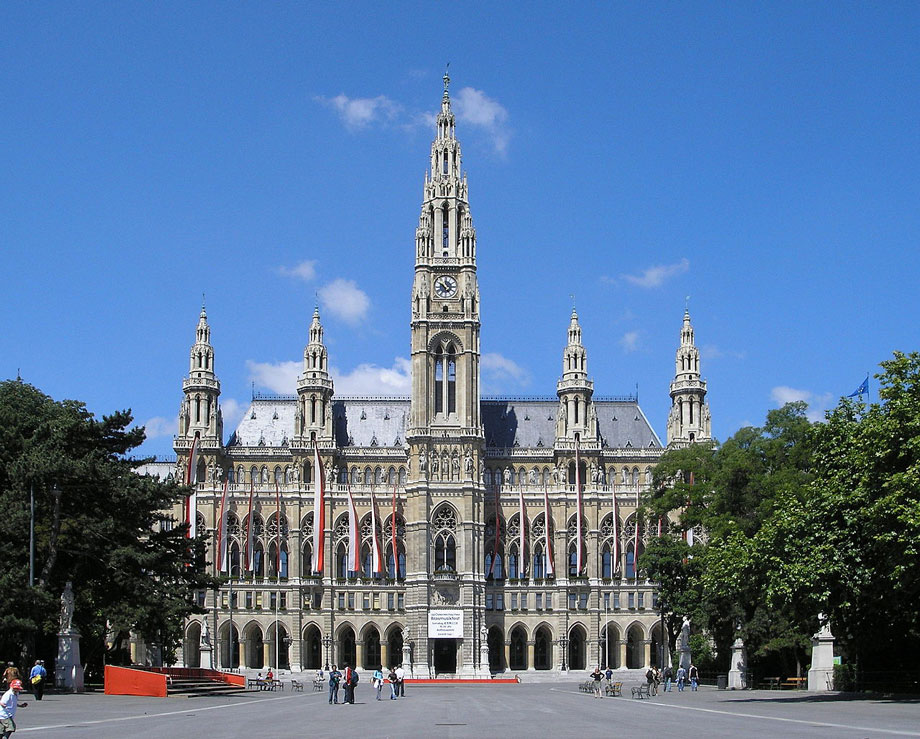

ウィーン市庁舎

1868年コンペ実施、1872年着工、1883年竣工 "Rathaus Vienna June 2006 165" ©Gryffindor(June 200)/Adapted/CC BY-SA 3.0 1868年コンペ実施、1872年着工、1883年竣工 "Rathaus Vienna June 2006 165" ©Gryffindor(June 200)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

ドイツ出身の建築家フリードリヒ・フォン・シュミットの案がコンペで採用されて建築された、105mの高さを持つ尖塔が特徴的な市庁舎です。都市計画では歴史的建造物は帝国政府によって造られている中、唯一ウィーン市の主導で建設された建物で、中世から続く『都市の自治』という伝統を受け継いだデザインになっています。 |

大ホール 大ホール |

建物内部の大ホールはリングシュトラーセ沿いにあるホールの中で最も広いホールの1つです。 大ホールとそれに続く部屋は展覧会、コンサート、舞踏会など年間でおよそ800の催し物に使用されています。 |

市庁舎公園も、庭師ルドルフ・ジーベックによって整備されました。なんと40,000平方メートルもの広さがあるそうです。 リングシュトラーセと市庁舎の間に市庁舎前広場があり、その両脇に広大な市庁舎公園が広がるレイアウトになっています。この広場は現代でも市民や観光客が楽しめる場所になっています。 年間を通じて様々なイベントが開催されており、毎年7月から8月にかけては野外上映の映画祭『市庁舎広場映画祭』が開かれており、クラシック音楽を中心にした映画が毎晩無料で上映されます。芸術文化に貢献した取り組みですね。音楽・演劇などの文化の祭典『ヴィーナー・フェストヴォッヘン』も広場で開催されますし、不定期の催し物も多く実施されています。 クリスマスのシーズンは伝統的なクリスマスマーケットが立ち、市庁舎がライトアップされます。日本の市庁舎的な建物は堅いイメージが強いのでビックリです。年中、とりあえず行けばお金をかけずに楽しめる場所になっているというわけです。日本だと取り敢えず楽しむために市庁舎に行こうとは思えませんから、羨ましい話です。 さらに1月中旬から3月初めまでは『ウィーンのアイスドリーム』という名でスケートリンクがオープンします。アイスドリームの時期もライトアップされるので、綺麗な景色の中で滑ることができます。 現代でもこれだけ文化や芸術的に豊かな時間を楽しむことができるのは100年以上も前の都市の再開発のお陰だと思うと、今でも皇帝フランツが国父として尊敬されるのも至極納得な話です。 |

ウィーン帝国議会の議事堂

1900年頃 1900年頃 |

ウィーン証券取引所

現代 "WienerBorse01" ©Hieke, Priwo on de.wikipedia(2 May 2005)/Adapted/CC BY-SA 3.0 現代 "WienerBorse01" ©Hieke, Priwo on de.wikipedia(2 May 2005)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

ウィーン証券取引所の設立は1771年、ハプスブルク帝国マリア・テレジア治世下の時代です。世界の中でも歴史ある証券取引所の1つで、1873年に起こった世界的金融パニックの中心地でもあります。5月9日に起こったウィーン証券取引所の崩壊はオーストリア国内だけでなく、隣国ドイツの振興会社を多数倒産に追い込み、アメリカの銀行家ジェイ・クックの金融会社も9月に破綻に追い込まれました。 1896年頃まで続く世界的な長期不況の始まりとも言われており、この時代のオーストリアの国際影響力が伺えますね。 |

ウィーン大学

現代 "Wien - Universitat(3)©Bwag(13 April 2015)/Adapted/CC BY-SA 4.0 現代 "Wien - Universitat(3)©Bwag(13 April 2015)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

1365年創立のドイツ語圏で最大、かつ最も古い大学の1つです。14世紀のハプスブルク家当主オーストリア公ルドルフ4世が、神聖ローマ帝国皇帝カール4世(ルクセンブルク家)が1348年に建てたカレル大学(プラハ大学)に対抗して創立した大学です。日本の大学とは伝統の長さが違いますね。 |

美術史美術館

1872年着工、1891年開館 1872年着工、1891年開館 |

古代から19世紀に至るヨーロッパ各地の美術品を所蔵する世界屈指の美術館です。 |

神聖ローマ皇帝・ブルゴーニュ公・オーストリア大公マクシミリアン1世(1459-1519年) 神聖ローマ皇帝・ブルゴーニュ公・オーストリア大公マクシミリアン1世(1459-1519年) |

そのコレクションの起源はマクシミリアン1世まで遡ると言われています。 ハプスブルク家の隆盛の基礎を築いたことからマクシミリアン大帝とも称される人物です。 体躯に恵まれ、武勇に秀で、芸術の保護者であったことから『中世最後の騎士』とも謳われています。 |

ウィーン自然史博物館

1876年設立、1889年公開 "Naturhistorisches Museum Vienna June 2006 241" ©Gryffindor(June 2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 1876年設立、1889年公開 "Naturhistorisches Museum Vienna June 2006 241" ©Gryffindor(June 2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

オーストリアで最も大きい博物館の1つであり、約3,000万点の収蔵品を誇る世界で主要な博物館の1つです。建物を見て、「あれ?美術史美術館・・?」と思った方もいらっしゃるでしょうか。ほぼ同じ外観の建物が隣接して対を成している建築です。 |

神聖ローマ皇帝フランツ1世(1708-1765年) 神聖ローマ皇帝フランツ1世(1708-1765年) |

博物館のコレクションの起源は、1748年に神聖ローマ皇帝フランツ一世がフィレンツェのジャン・ドゥ・バイユウから購入したコレクションまで遡ります。 |

神聖ローマ皇帝レオポルト2世(1747-1792年) 神聖ローマ皇帝レオポルト2世(1747-1792年) |

フランス王妃マリー・アントワネット(1755-1793年) フランス王妃マリー・アントワネット(1755-1793年) |

| 「フランツ一世って誰?」という感じですが、マリー・アントワネットと、フランス革命でマリー・アントワネット一家を助けようとした神聖ローマ皇帝で兄のレオポルト2世のお父上です。 | |

オーストリア皇帝&ハンガリー国王フランツ・ヨーゼフ1世(1830-1916年)1865年、35歳頃 オーストリア皇帝&ハンガリー国王フランツ・ヨーゼフ1世(1830-1916年)1865年、35歳頃 |

自然史全般、特に動物学を主としたコレクションで、長く皇室で管理されていたのですが、皇帝フランツがウィーンに移して公開されるようになったのです。 |

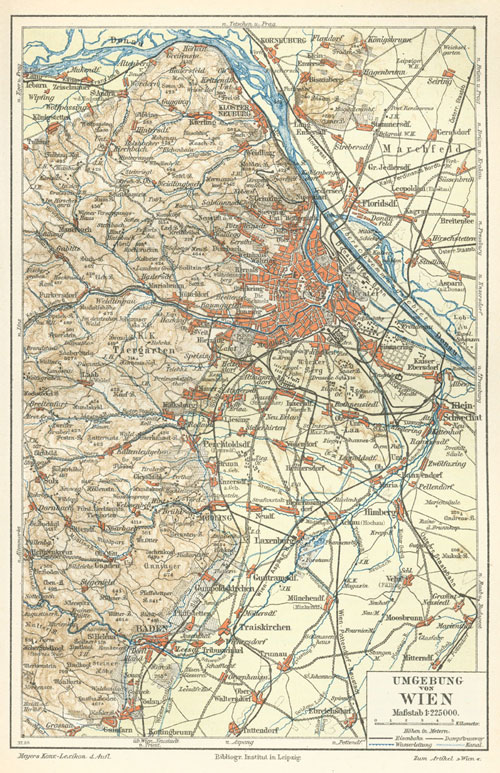

再開発による人口流入

街を整備し、箱物ができれば自然と人口も流入します。1840年に44万人だったウィーンの人口は、1880年には70万人、1918年には223万人に膨れ上がりました。 オーストリアは東欧と西欧の間、中欧と言う地理的に見ても複雑な場所にあり、様々な国と国境を面しています。もともと多民族国家という支配が難しい国で、1867年にオーストリア・ハンガリー帝国という二重帝国となります。この頃はロシアとも隣接しています。 |

ロシア皇帝アレクサンドル2世(1818-1881年) ロシア皇帝アレクサンドル2世(1818-1881年) |

昔からユダヤ人は各地で迫害されてきました。 加害者の如何を問わずユダヤ人に対して行われる集団的迫害行為(殺戮・略奪・破壊・差別)を『グロム』と言います。 『ポグロム』はロシア語で破滅や破壊を意味します。 1881年にロシア皇帝アレクサンドル2世が暗殺されました。 ユダヤ人によるものではなかったようなのですが、帝政ロシア政府は社会的な不満の解決をユダヤ人排斥主義に誘導したため、暗殺をきっかけに反ユダヤ主義のポグロムが発生しました(1881-1884年)。 子供に対してでも容赦のないもので、ポグロムの激しかった東欧からウィーンに多数のユダヤ人が流入する結果となりました。 |

N・M・ロスチャイルド&サンズ(ロンドンの投資銀行)を設立したネイサン・メイアー・ロスチャイルド(1777-1836年) N・M・ロスチャイルド&サンズ(ロンドンの投資銀行)を設立したネイサン・メイアー・ロスチャイルド(1777-1836年) |

この人口流入により、1870年に6.6%だった都市人口に占めるユダヤ人の割合が、1890年には11%まで増大したと言われています。 身一つでやってくる者がいる一方で、ユダヤ人に許されていた金融業で蓄えた財産を持参する者もいました。 このユダヤ系資本家たちの資金力により、さらなるウィーン市街の発展がもたらされたのです。 いろいろな時代背景が重なって、世紀末ウィーンにつながるのです。 |

国父フランツ・ヨーゼフ1世の人物像と功績

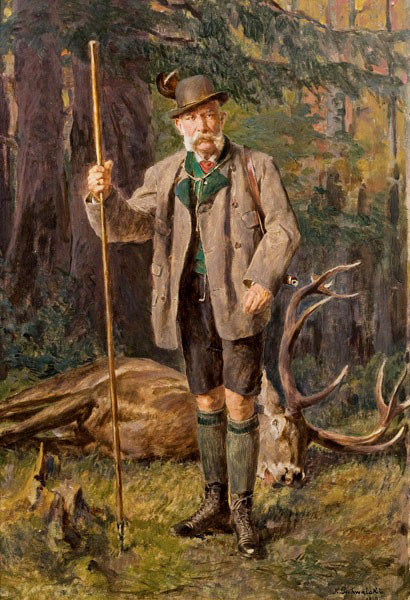

オーストリア皇帝&ハンガリー国王フランツ・ヨーゼフ1世(1830-1916年)狩猟姿 オーストリア皇帝&ハンガリー国王フランツ・ヨーゼフ1世(1830-1916年)狩猟姿 |

皇帝フランツ・ヨーゼフ1世は人物像としては、王権神授説を信じる絶対的な君主であり、自らも『旧時代の最後の君主』と認める古いタイプの君主でした。 新しいもの、いわゆる『文明の利器』である機械にはアレルギーを示し、自動車と電話は決して用いようとしなかったそうです。 狩猟が幼少期からの趣味で、芸術面では芝居を好みましたが、音楽にはほとんど関心を示さなかったそうです。 |

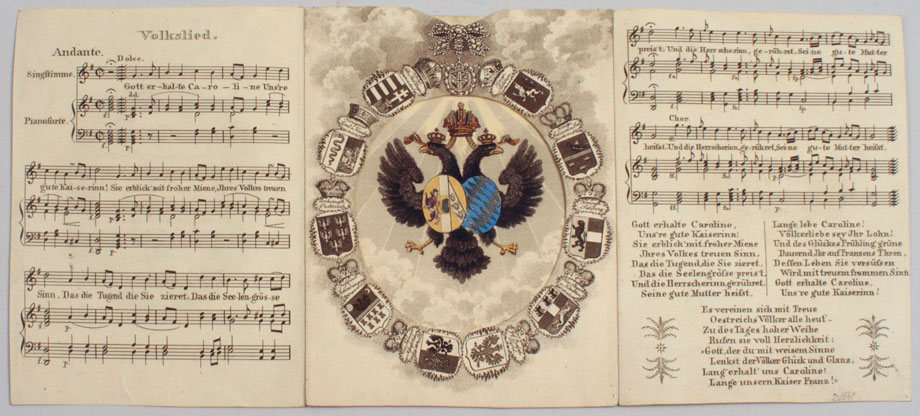

オーストリア皇帝賛歌『神よ、皇帝フランツを守り給え』1816年頃の楽譜 オーストリア皇帝賛歌『神よ、皇帝フランツを守り給え』1816年頃の楽譜 |

芝居を観に行った際に皆が一斉に起立するのを見るまで、皇帝賛歌『神よ、皇帝フランツを守り給え』を知らなかったそうです。 このように芸術・音楽・文学には疎かったにも関わらず、それらの庇護者でした。 |

ヨハン・シュトラウス2世(1825-1899年) ヨハン・シュトラウス2世(1825-1899年) |

当時ウィーンの批評家に酷評されていたジュゼッペ・ヴェルディに対する支持を、ヨハン2世と共に表明したりもしています。 |

オーストリア皇帝&ハンガリー国王フランツ・ヨーゼフ1世(1830-1916年) オーストリア皇帝&ハンガリー国王フランツ・ヨーゼフ1世(1830-1916年) |

権力を持っていたにも関わらず質素な生活ぶりで、代わりに宮廷儀典の厳守は強く主張していたそうです。 王権神授説を信じる絶対主義的な古いタイプの君主と言われますが、富と権力があるから好き放題贅沢しようというタイプではなく、イギリス貴族の『ノブレス・オブリージュ』に共通するものを感じます。 |

『アンズリー家の伯爵紋章』 『アンズリー家の伯爵紋章』ジョージアン レッドジャスパー フォブシール イギリス 19世紀初期 ¥1,230,000-(税込10%) |

『ノブレス・オブリージュ』、これは「持たざる者に対する持つ者の責任」の精神からきています。 貴族のように裕福な身分にある人は、その身分に応じて果たすべき社会的責任と義務があるという道徳観です。 『アンズリー家の伯爵紋章』でもお話した通り、イギリス貴族は男系長子一人が単独相続となる厳しいものです。 生まれながらに身分は約束されますが、それには責任も伴うのです。 昔からこの精神が息づいているからこそ、温情主義(バターナリズム)による優しい支配と住民に尊敬される領主の関係が長年保たれてきたのです。 |

オーストリア皇帝&ハンガリー国王フランツ・ヨーゼフ1世(1830-1916年) オーストリア皇帝&ハンガリー国王フランツ・ヨーゼフ1世(1830-1916年) |

皇帝という立場も神から授けられたもの。 だからこそ幼少期からの過酷な帝王教育も必須だし当然のこと。 民衆のために、皇帝でなければできないことを最大限努力して実現させる、それは至極当然のこと。 皇帝フランツにも、皇帝としての身分を強く認識した『ノブレス・オブリージュ』の精神があったのだと強く感じます。 |

ファニー・ケンブル(1809-1893年) ファニー・ケンブル(1809-1893年) |

ノブレス・オブリージュ イギリス貴族の精神を表す言葉として有名ですが、フランス語です。フランス語はヨーロッパの上流階級の共通語でした。 イギリスの女優・著作家のファニー・ケンブルと言う女性が、1837年の手紙に「……確かに"貴族が義務を負う(noblesse oblige)"のならば、王族は(それに比して)より多くの義務を負わねばならない。」と書いたのが、英語の中でこの言葉が使われた最初とされています。 ファニー・ケンブルは有名な俳優一家ケンブル家にロンドンで生まれでしたが、主にフランスで教育を受けたのでどちらの言葉も不自由なかったようですが、この時代で読み書きできる女性も特殊です。 |

若き日のファニー・ケンブル(1809-1893年) 若き日のファニー・ケンブル(1809-1893年) |

後にアメリカ合衆国の大農園主と結婚しますが、奴隷の待遇を見て衝撃を受けました。 後にその日記が出版され、奴隷制度廃止運動の盛り上がりに貢献しました。 美しさと知性を兼ね備えた女性です。 貴族に自発的な無私の行動を促す、明文化されない不文律の社会心理の核心として『ノブレス・オブリージュ』という言葉は定着していきました。 |

アンシャンレジームを風刺した絵(1789年) アンシャンレジームを風刺した絵(1789年) |

その一方で、フランス語でありながらもフランスではこの精神は一般化しませんでした。 地位を持つと権力ばかり乱用して責任は果たさない。それが過ぎて民衆の心を失い革命が起きたわけですが、共和制になったり帝政になったり、また共和制になったり、権力を持ったら腐敗したり権力欲がある人物が新たに出てきたり、繰り返しすぎです(笑) フランス貴族は第三身分からお金の力で比較的容易になれたり、爵位を子供全員が継げるので数が増えやすかったり、それもあって貧乏人に毛が生えた程度の貧乏貴族が多かったのもあるかもしれません。 国民性なのか、制度の問題なのかは謎です。 |

皇帝フランツが礎をつくったウィーンの街ですが、イギリス『エコノミスト』誌の調査部門が毎年発表する「世界で最も住みやすい都市」ランキングで、2018年に世界140都市の1位に輝きました。 政治的&社会的安定度、健康医療制度、文化、観光、教育機関、インフラなどの項目から総合的に判断されたものです。 このランキングでウィーンが一位を獲得したのは初めてですが、コンサルティング会社マーサーが毎年発表する『世界生活環境調査』では、在住者に対する高い安全性や充実した公共交通網、さまざまな文化娯楽施設が評価され、9年連続でランキングトップを保っているそうです。 芸術文化に触れることができるだけでなく、シェーンブルン宮殿の広大な庭園でピクニックしたり、豊かな食文化も楽しめる地域なので一度は行ってみたい街です。 |

リングが制作された時代背景

|

芸術文化の成熟を迎える19世紀末の『世紀末ウィーン』より少し前に生まれたのが、この作品です。 |

『REBIRTH』 『REBIRTH』セセッション(ウィーン分離派) ネックレス オーストリア 1905年〜1910年頃 SOLD |

『世紀末ウィーン』の成熟期に作られた、セセッションの『REBIRTH』などの作品ともまた少し違う雰囲気です。 |

|

都市の発展、経済の発展、それに伴う芸術文化の発展に勢いがあった時代のリングです。 独特の力強さと気品を醸し出す作品です。 長い歴史を誇り、芸術文化に理解を示すハプスブルク家の皇帝治世下だったからこその雰囲気なのかもしれません。 |

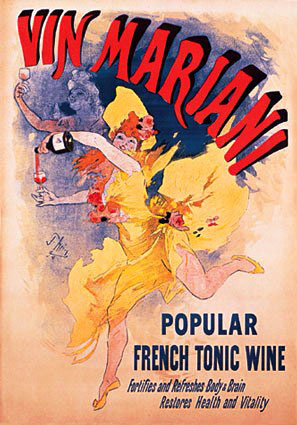

ベルエポックの精神を表現したポスター(ジュール・シェレ 1894年) ベルエポックの精神を表現したポスター(ジュール・シェレ 1894年) |

その点では、1870年にナポレオン三世が普仏戦争でプロイセン軍の捕虜となり、共和制へと移行したフランスの芸術文化とは同じ時代でも全く雰囲気が異なる原因かもしれません。 オーストリアは皇帝主導でしたが、フランスのベルエポックの主役は中産階級の女性たちでしたからね。 この時代のフランスは、イギリスのエドワード7世に代表される通りヨーロッパの王侯貴族がオーダーしに来るような職人大国でもありました。 フランス製は他国の王侯貴族のための優れたアンティークジュエリーも、国内の中産階級向けのセンスのない安物も出てくるのが特徴と言えます。 ヘリテイジでは優れた王侯貴族のためのアンティークジュエリーしか普段ご覧いただくことはありませんが、歴史的背景を知ると国や時代ごとの作行きの違いも納得しやすかったりして面白いのです。 |

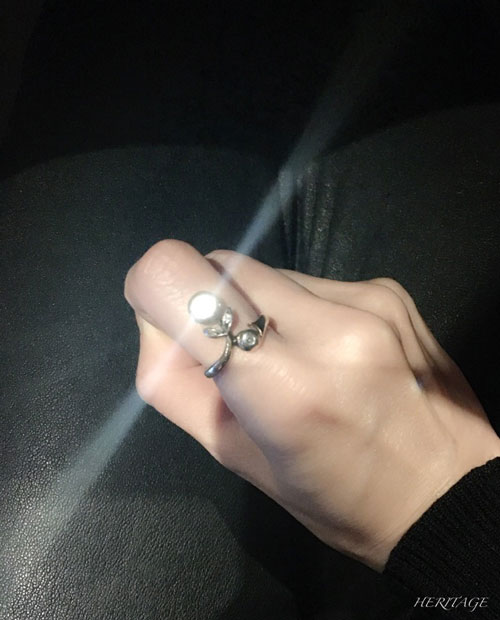

寒い雪国に凛と咲く花のようなデザイン

|

白いシルバーと、ダイヤモンドの繊細な輝きが、寒い雪国に凛と咲く可憐で力強い一輪の花を思わせるようなデザインです。 |

|

十分な厚みのあるシルバーのフレームが、力強さの中にコロンとした愛らしい雰囲気を添えています。 コロンとした愛らしさは、思わずピンポンマムという種類の花を思い出します。 丸くて愛らしいのですが、菊なので凜とした雰囲気も備えた私の大好きな花の1つです。日本では『まんじゅう菊』として着物や帯の柄で見ることもありますね。 |

ハイジュエリーならではのダイヤモンドの使い方

|

ダイヤモンドの外周のシルバーを厚くする目的として、小さいダイヤモンドを使いながらも大きく見せる、目の錯覚を狙った作品も存在します。 ダイヤモンドが極めて貴重だった古い時代は別として、そういうものは基本的に安物として作られています。 |

|

しかしながら、この作品のメインのダイヤモンドをよく見てみると、存在感がある比較的大きなサイズが使用されています。 さらに2枚の葉っぱにも、それぞれダイヤモンドがあしらわれています。 |

|

このような小さな作品の場合、葉っぱはダイヤモンドを使用せず粒金のような細工を彫り出してデザインしても成立したはずなのです。 それでもダイヤモンドを使っているのはこのリングが高級なものとして作られた証拠でもあります。 |

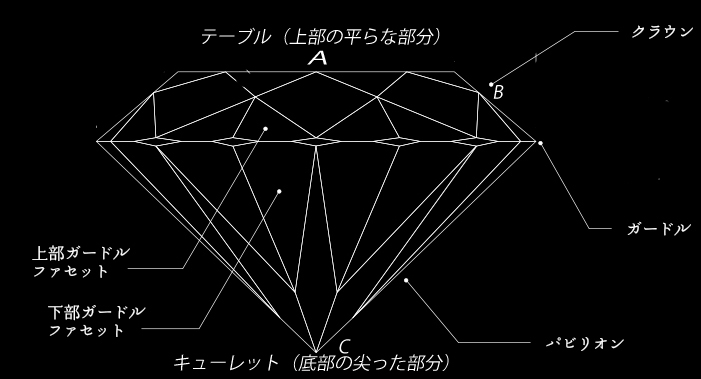

特別なオーダー品と判断できるダイヤモンドの特殊なカット

|

|

| 『Nouvelle-France』 オールドカット・ダイヤモンド ピアス ヨーロッパ? 1920年頃 SOLD |

『財宝の守り神』でも詳しくご説明しましたし、その後のカタログでも何度もご紹介しているので、アンティークジュエリーのオールドヨーロピアンカット・ダイヤモンドと言えば、ブリリアンカットと比べて特にクラウン部分にかなり厚みがあるのが当然と認識して下さっている方も多いと思います。 |

|

|

そのような常識に於いて、この作品の2つの花の中心にセットされたダイヤモンドはクラウンがかなりフラットなのです。 |

|

小さい方のお花のダイヤモンドに関しては、テーブルが全反射しているこちらの画像が分かりやすいでしょうか。 ダイヤモンドで大切なのは工業製品の規格のような4Cではなく、いかに美しく輝けるかです。 |

|

ダイヤモンドは夜にこそ相応しい宝石なので、ちょっと撮影しにバーに連れて行ってみました。 お客様へご紹介する大切なお品物なので、着用はもちろん撮影時のみで、落とさないように安全に輸送しました(笑) 撮影はお馴染みのスマートフォンです。 バーでこの作品をしげしげと眺めていて、作者の意図に気づきました。 特定の角度でテーブルが全反射するのですが、普通のオールドヨーロピアンカットよりもテーブルの面積が広いため、テーブルが反射した時の突然の煌めきがとても印象の強いものなのです。 |

|

通常のクラウンに厚みのあるオールドヨーロピアンカット・ダイヤモンドだと、クラウンの各ファセットからのダイナミックなシンチレーションが魅力です。 |

|

|

このリングのダイヤモンドは、クラウンが平たくファセットがあまり輝かない分、突然広い面積のテーブルが輝くのが面白いのです。 右は素晴らしいオールドヨーロピアンカット・ダイヤモンドに囲まれたサファイアのリング『煌めきの青』です。青空のロンドンで同じスマートフォンで撮影した画像です。太陽が眩しすぎる中で撮影したので、ちょっと全体が明るすぎますが、それぞれのクラウンのファセットが煌めいてダイナミックなシンチレーションを魅せたり、ファイアが出ているのがお分かりいただけると思います。 同じオールドヨーロピアンカット・ダイヤモンドでも、少しカットを変えただけでこれだけ輝きと雰囲気をコントロールすることができるのです。テーブルが面で突如光る今回の作品と、クラウンのダイナミックなシンチレーションを放つ右の作品とで、演出される雰囲気はがらりと変わります。 |

|

|

テーブルが全反射するタイミング以外は、パビリオンのファセットが内部からキラキラと繊細な輝きを魅せます。 この繊細な煌めきが雪国のダイヤモンドダストのような繊細な美しさを彷彿とさせ、テーブルの面の反射が北国に咲く花のような力強さを演出してくれるのです。 |

|

この特徴を実現させるために、わざわざダイヤモンドのカットも特別にオーダーしたはずなのです。 |

|

現代では全てダイヤモンドは規格化された無個性なカットです。 工業製品として量産しやすいメリットはありますが、現代のジュエリーデザイナーは規格化されたダイヤモンドを前提にデザインするだけです。 |

| 【参考】ダイヤモンドリング(現代) |

|

それに比べて、アンティークジュエリーの時代の職人兼デザイナーは、指輪の造形だけでなくダイヤモンドの輝きによる動的な演出も含めて計算してデザインし、カットする職人に依頼を出すのです。 デザインする職人自身も現代とはレベルが全く違うのです。 |

|

ハイブランドも含めて、全ての現代ジュエリーの上に位置するのが、王侯貴族のための優れたアンティークジュエリーだと言われています。 これはGENだけが言っているのではなく、経済誌でもそのように記載されたことがある、特定の人にとっては常識です。 現代ジュエリーでビジネスをやっている人には都合が悪いので、そういう人は絶対に言えないですけどね。 ジュエリーに詳しい人に客観的な意見を求めたい所ですが、一般的にこういう人は現代ジュエリーでビジネスをやっている場合が多いので、客観的な意見を求めることには無理があります。 |

|

今回、ダイヤモンドのカットまでも明らかに特別にオーダーして作られたこの作品を見て、改めてアンティークジュエリーのレベルの高さに感動しました。 |

計算されたシャンクのデザイン

|

|

シャンクも本体にべったりと全部くっつけるのではなく、正面から見たときに小さなお花が独立して印象的に見えるよう、下の一部分だけで連結してあります。 大きなお花はシャンクからそのままつながった、とても面白い構造です。茎の先が見えないからこそ、切り花ではなく母なる大地から力強く生えた本物の花のような力強さまでも感じることができるのです。 どれもちょっとしたことですが、全てがデザイン的に計算ずくなのです。 |

|

|

裏側ももちろん美しいつくりです。 |

|

|

上下どちらに着けてもお楽しみ頂けます。リングは他のジュエリーと違って、着けたときに自分でも見ることができるのも魅力の1つです。 左の方が、自分で見るときは正向きなので楽しいですよね。でも、誰かに手を差し延べるとき、相手から正向きに見えるのは右の着け方です。悩ましいけれど楽しい、きっと楽しんで頂けるリングだと思います♪ |

|