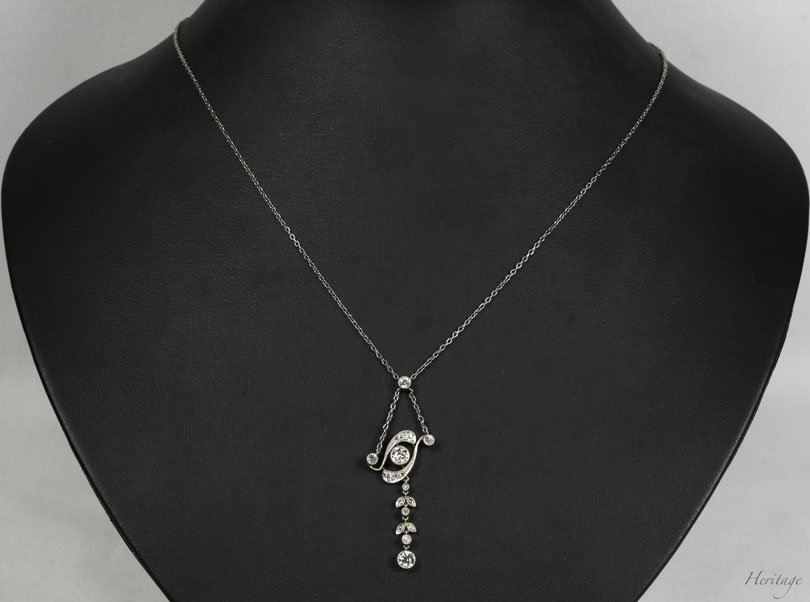

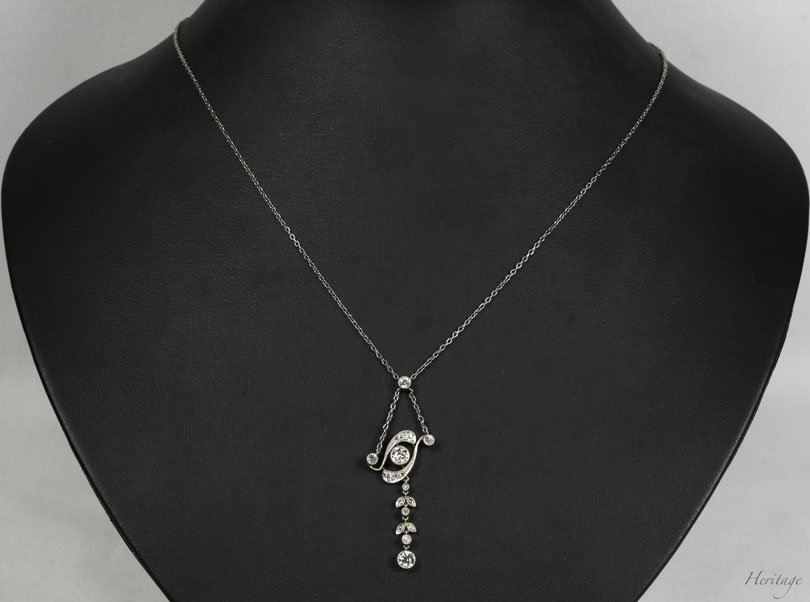

No.00375 Heaven's Ladder |

古代から継承されし王侯貴族の秘密の教養が詰め込まれたデザイン、 とびきり極上のサイズ感ある眩ゆいダイヤモンド、最高級の作りの三拍子が揃った宝物です!♪ |

複雑に揺れ動く設計 × 際立つ極上ダイヤモンド

ダイヤモンドやパーツが宙に浮いて見える天才的な視覚設計♪

アールデコとしては異例のラフなカットが魅せる輝き♪

すべての石が極上ゆえの透明感と色とりどりのファイア♪

|

|

|

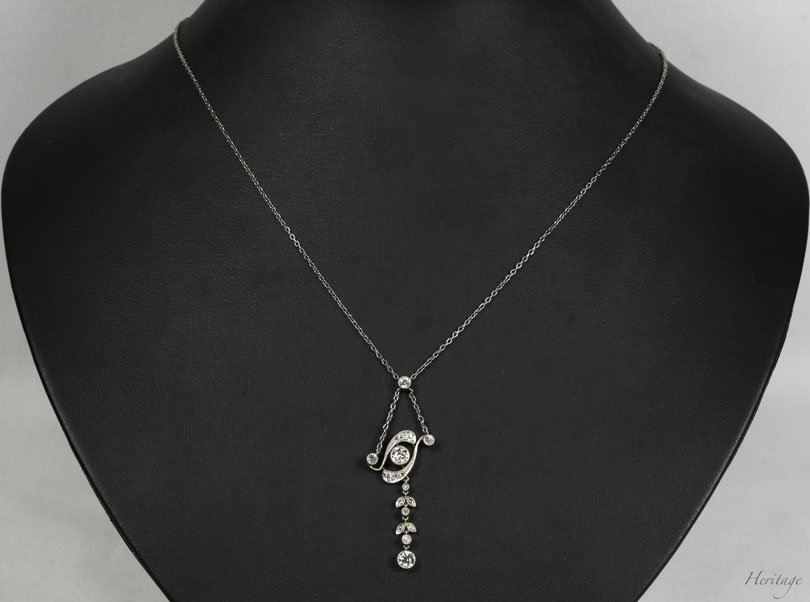

『Heaven's Ladder』 アールデコとしては例外的と言える、ラフなカットの極上ダイヤモンドを駆使した魅惑のダイヤモンド・ネックレスです。デザイン性が優れていると意識しにくいですが、サイズ感のあるダイヤモンドを贅沢に使用し、高さのあるセッティングで星座のように際立たせた見事な作りです。 |

||

|

||||

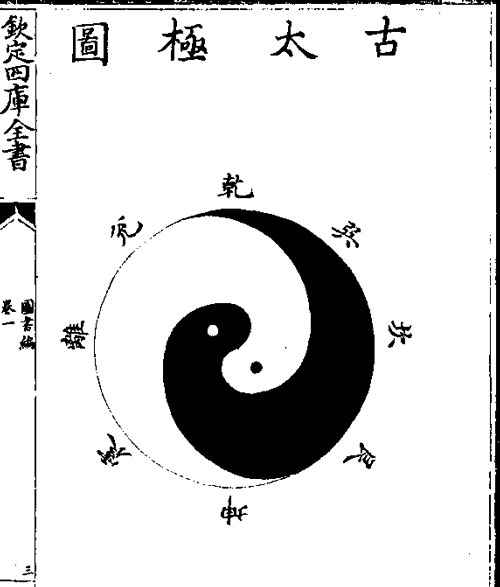

『ジャックと豆の木』を彷彿とさせる、葉がデザインされた蔓梯子に、陰陽魚太極図のような上部デザインで天国を表現しています。さらに頂には天頂の北極星をデザインし、古代から継承される王侯貴族の秘密の教養、その骨子たる図像を見事に表現しています。秘密の知識を持つ者同士ならばすぐに分かる一方、知識がない人が見ても魅力的なのが素晴らしいです。 |

この宝物のポイント

|

|

1. 『ジャックと豆の木』のような天国の梯子

|

陰陽魚太極図を彷彿とさせる躍動感あふれる上部デザインから、天国の梯子のような植物の蔓が垂れ下がっています。 |

今回の宝物 今回の宝物 |

天然真珠 ネックレス 天然真珠 ネックレスイギリス 1880年頃 SOLD |

天然真珠 ペンダント 天然真珠 ペンダントイギリス 1910年頃 SOLD |

リボン型 天然真珠 ネックレス リボン型 天然真珠 ネックレスヨーロッパ 1920年頃 SOLD |

上部にお花や葉っぱがデザインされているならば、バランスを取るため下部にも"あしらい”的に葉っぱをデザインするのは自然です。しかし、今回の宝物は明確な意図を以って、下がる葉の蔓をデザインしています。シンプルなデザインでも成立する所を、敢えて手間をかけて葉っぱで造形しています。お金と技術が余計にかかりますし、教養ある上流階級の宝物でもありますから、名脇役ではなく『主役級の存在』として必ず何らかの意味が込められています。 |

|||

1-1. 5千年以上前に起源を遡る『ジャックと豆の木』

|

上から垂れ下がる長い植物は、天国の縄梯子を彷彿とさせます。それは『ジャックと豆の木』も連想させます。 |

1-1-1. ナショナリズムと民話

『民族』や『国家』が意識されるようになったのは、ナショナリズムがきっかけでした。それに伴い、自分たちのルーツを探る学術・文化的な動きも世界各地で発生しています。 |

官官僚/民俗学者 柳田國男(1875-1962年)1940年代 官官僚/民俗学者 柳田國男(1875-1962年)1940年代 |

日本だと柳田國男が有名です。 東京帝国大学法科大学(現:東京大学法学部)卒で、貴族院書記官長に登り詰め、文化功労者、文化勲章受賞者で正三位・勲一等の民俗学者です。 「日本人とは何か」という問いの答えを求め、日本列島や当時の日本領の外地の様々な場所を現地調査主義で渡り歩きました。 各地の口伝などをまとめ、著作家としての代表作として『遠野物語』、『蝸牛考』、『桃太郎の誕生』、『海上の道』などがあります。『妖怪』も含め、後の時代への影響は計り知れません。 |

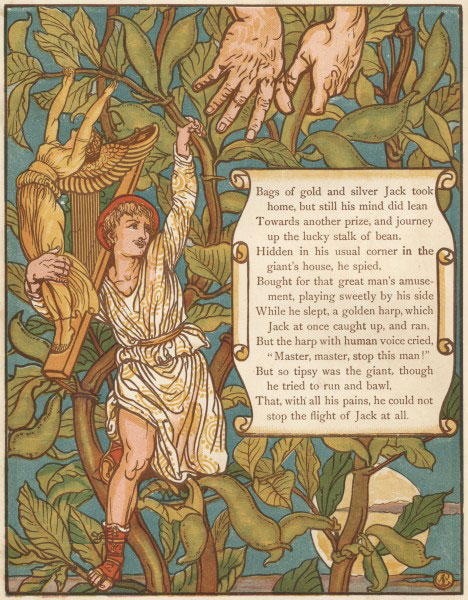

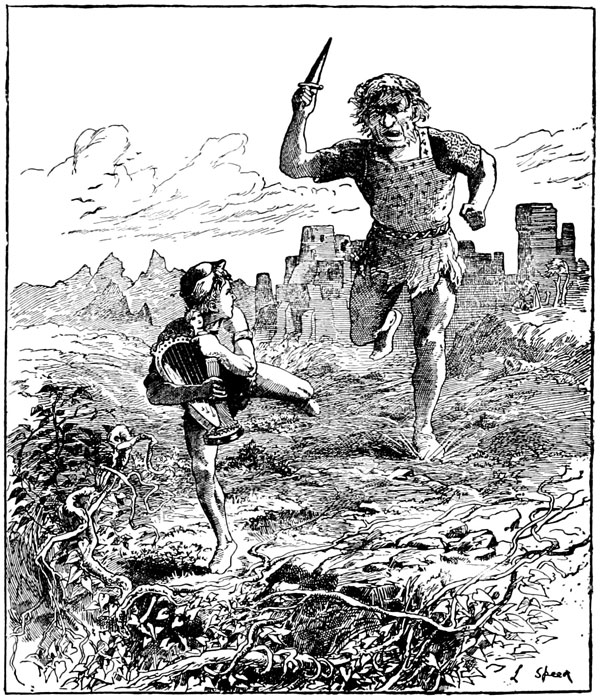

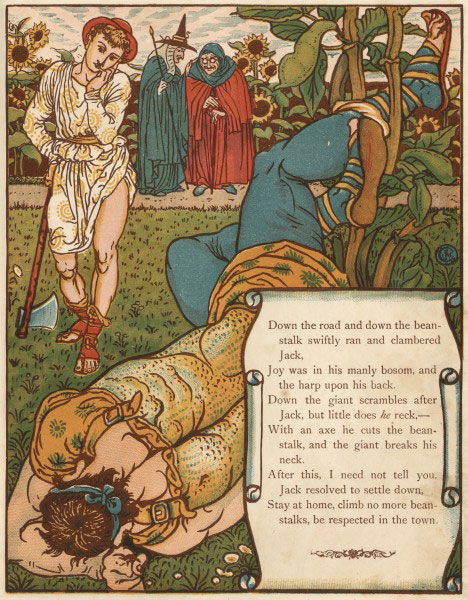

『ジャックと豆の木』(1922年の挿絵) 『ジャックと豆の木』(1922年の挿絵)【引用】WIKIMESIA COMMONS ©Internet Archive Book Images |

民俗学者/歴史学者/再話者ジョセフ・ジェイコブス(11854-1916年) 民俗学者/歴史学者/再話者ジョセフ・ジェイコブス(11854-1916年) |

『ジャックと豆の木』で最も有名なのは、イギリスのユダヤ人ジョセフ・ジェイコブスが1890年に出版したバージョンです。大英博物館にあったアングロサクソンの民話を再話した、『イングランド民話集』43編の中の1話です。ジェイコブスはケンブリッジ大学で人類学と文学を学び、イギリス民族学会創立にも参加しており、民話の研究を元に『ジャックと豆の木』や『三匹の子豚』などを著しています。 |

|

1-1-2. 起源が分からぬ『民話』の壮大なロマン

『ジャックと豆の木』はアルフレッド大王時代の話とされますが、口伝で伝わってきたものはいつから伝わっているものか分かりません。日本最古とされる『竹取物語』、浦島太郎(浦島子)や桃太郎なども原型であったり、元ネタとなった歴史、あるいは創作ならば作者は一体誰なのかというのも不明です。 |

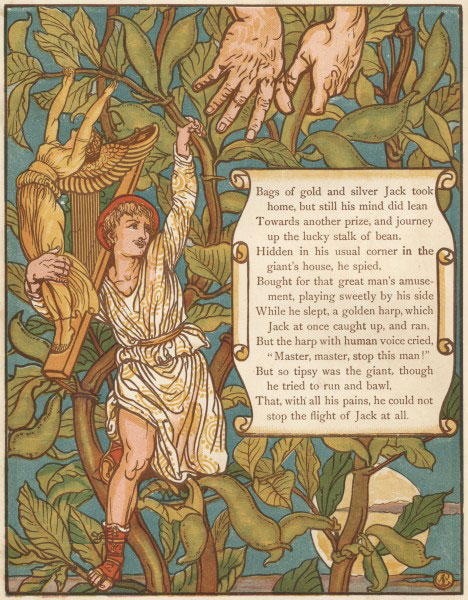

『ジャックと豆の木』(ウォルター・クレインの挿絵 1845-1915年) 『ジャックと豆の木』(ウォルター・クレインの挿絵 1845-1915年) |

2016年に英国王立協会のオープンアクセス誌『Royal Sciety Open Science』に発表された、イギリスのダラム大学の人類学者ジャミー・テヘラニ氏らの研究論文によって、『ジャックと豆の木』はインド・ヨーロッパ語族(印欧祖語)の言語が分かれ始めた紀元前3,000年あたりまで遡れることが判明しました。 少なくとも5,000年以上は前ですし、さらにもっとウンと古い可能性だって十分にあり得ます。 これは聖書はもちろん、ギリシャ神話などより古い時代です。 |

『カプリコーンと戦うライオン』 『カプリコーンと戦うライオン』シリンダー(円筒)型インタリオ シュメール 紀元前2,900年頃 SOLD |

勝ち負けではありませんが、Genも負けていないですぞ〜!!(笑) 古代美術は現代のみならずアンティークの時代から精巧な贋作やレプリカが作られており、さらには本物であっても場所からお察しいただける通り、テロの資金源の1つとして問題視されています。 本物か否かだけでなく、悪意のないものしかお取り扱いするつもりはないので、信頼できる古代専門の特別な仕入ルートからしか買い付けていません。 その稀少性もあってご紹介できる機会は以前にも増して限られていますが、Gen自慢の左の宝物は、フランスで最も定評のある鑑定機関の鑑定書も付いたヨーロッパの大美術館級の宝物です。実際、仕入元も大美術館に納めたり、専門家として鑑定を依頼されるクラスの人物です。 |

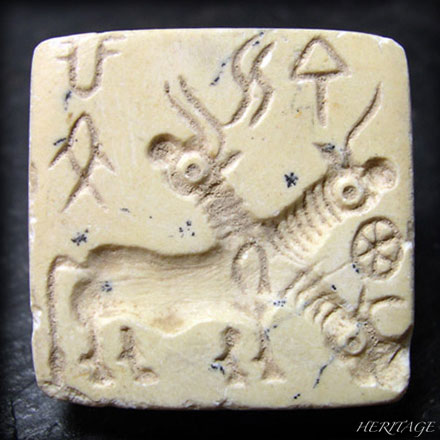

『インダス式印章』 『インダス式印章』ライムストーン・インタリオ インダス文明 紀元前2,600〜紀元前1,800年頃 SOLD |

これはもう少し新しいですが、4,000年前後は遡る宝物です。 この時代から既に『ジャックと豆の木』が語られていたなんて、古代世界は本当に面白いですね♪ |

1-2. 空にあるとされる天国

1-2-1. 天に挑むニムロド王のバベルの塔

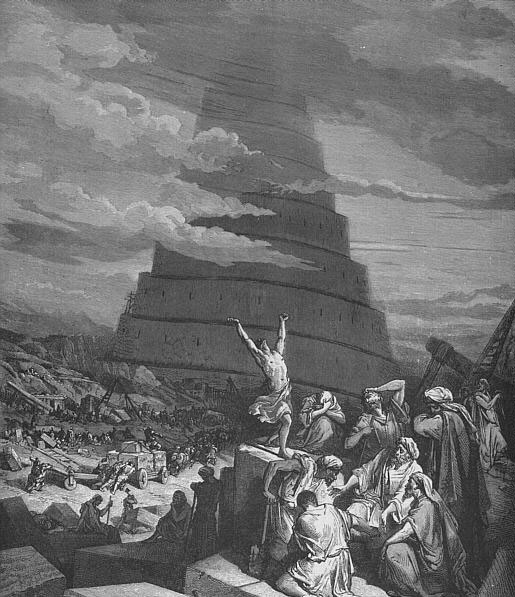

バベルの塔をモチーフにした『言語の混乱』(ギュスターブ・ドレ作 1865年-1868年) バベルの塔をモチーフにした『言語の混乱』(ギュスターブ・ドレ作 1865年-1868年) |

『ジャックと豆の木』はインド・ヨーロッパ語が分かれ始める頃まで遡れるということで、『バベルの塔』の頃でしょうか。 人間の手で、天にも届く神の領域まで手を伸ばす塔を建設しようとしたとされます。 天の領域、天国は空にあったという思想ですね。 |

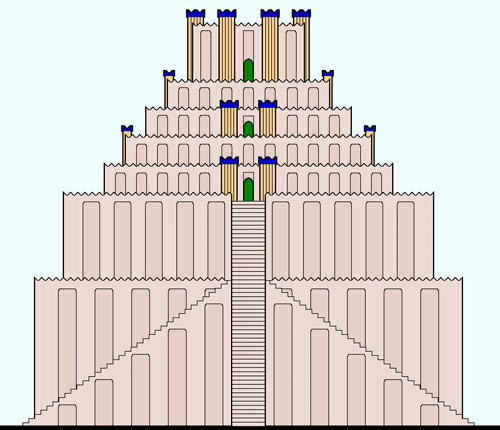

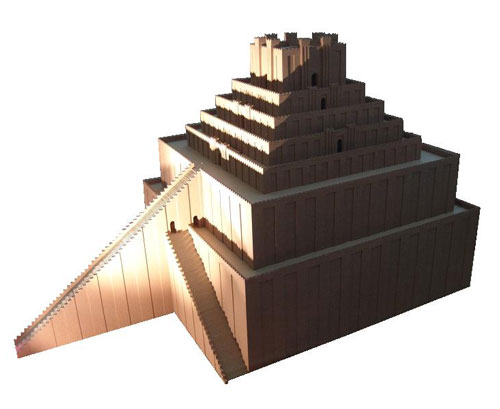

1-2-2. ジッグラト(聖塔/神殿塔)

旧約聖書の『大洪水』もシュメール神話が元ネタとされますが、『バベルの塔』も紀元前6世紀バビロン(新バビロニア:紀元前625年-紀元前539年)のマルドゥク神殿に築かれたジッグラト『エ・テメン・アン・キ』の遺跡との関連が提唱されています。 |

エ・テメン・ニグル(ウルのジッグラト)(ウル第3王朝 紀元前2,100年頃) エ・テメン・ニグル(ウルのジッグラト)(ウル第3王朝 紀元前2,100年頃)"Ancient ziggurat at Ali Air Base Iraq 2005" ©Hardnfast(20 September 2005)/Adapted/CC BY 3.0 |

これはそれより古い、ウル第3王朝時代の紀元前2,100年頃のエ・テメン・ニグル、通称『ウルのジッグラト』を、サダム・フセイン治世下で一部再建した最下層のファサードと階段です。新バビロニア時代の実際の遺構が上部に突き出ています。 ウル第3王朝の初代王ウル・ナンムが、ウルの守護神である月神ナンナ(シン)の神殿として建設したとされます。初期青銅器時代に相当します。紀元前6世紀に新バビロニア最後の王ナボニドゥスにより再建築されたとされます。とんでもなく巨大ですね。実際、エ・テメン・ニグルは「畏怖をもたらす基礎の家」を意味するそうです。 |

『神への捧げ物』 『神への捧げ物』アメジスト・インタリオ 後期バビロニア 紀元前6世紀頃 SOLD |

カルデア人は古代世界に於いて、天文学・占星術を発達させていたことで名高く、『カルデアの知恵』と言えば天文学・占星術のことでした。 占星術を司るバビロニアの知識階層や祭司階級をさして『カルデア人』と呼ぶようになったほどです。 エ・テメン・アン・キは各層が七曜を表し、1階が土星、2階が木星、3階が火星、4階が太陽、5階が金星、6階が水星、7階が月でした。各層に神室があり、頂上に神殿至聖所があったと考えられています。 明確なことは分かっておらず、頂上は神が乗る船(宇宙船)の着陸場所とみる説もあります。 |

アメネムハト3世のピラミディオン(中王国エジプト第12王朝 紀元前1850年頃) アメネムハト3世のピラミディオン(中王国エジプト第12王朝 紀元前1850年頃)"Cairo museum 8" ©Leon petrosyan(3 January 2021, 17:44:42)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

単独の荒唐無稽な話でもありません。これはフリーメイソンっぽいですが、古代エジプトのピラミッドのキャップストーン『ベンベン』です。フェニックスの起源ともされる不死の霊鳥ベンヌの信仰は、古代エジプト第一王朝(紀元前3100年頃?-紀元前2890年頃?)以前から存在したとされます。「光り輝く者」、「ラーの魂」ともされ、原初の神ラーは鳥であるベンヌの姿で原初の丘ベンベンに舞い降りたと言われます。そのベンベンの丘を模したのが四角錐の石『ベンベン』で、ピラミッドやオベリスクのキャップストーンとしても使用されます。 神は空からやってくる、すなわち神がおわす『天』は上にあるということですね。 |

1-2-3. ヴィマナ

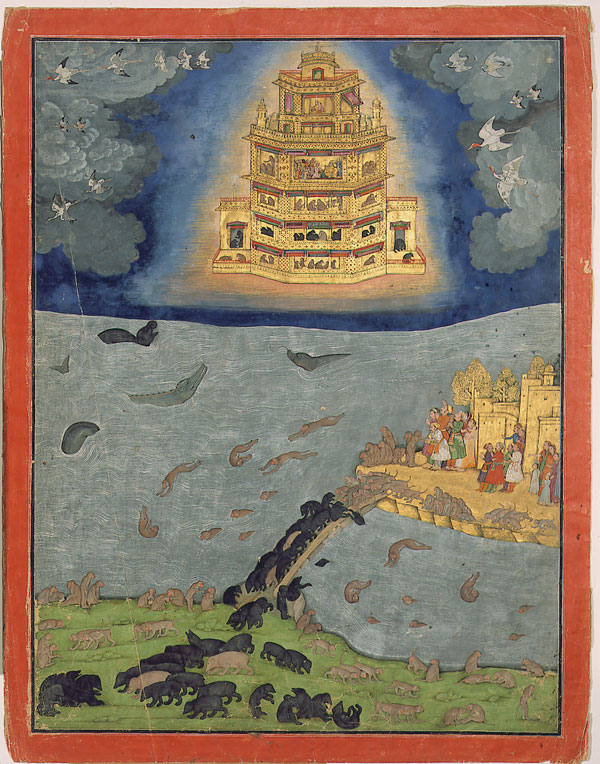

空を飛ぶプシュパカ・ヴィマナ(1650年頃) 空を飛ぶプシュパカ・ヴィマナ(1650年頃) |

『天空の城ラピュタ』の元ネタの1つともされるヴィマナも、空に浮かぶ神の宮殿です。ヒンドゥー教やサンスクリットの叙事詩、ジャイナ教の文献にも登場します。 これも7階建の宮殿という描写があり、ジッグラトとの共通性も気になるところです。 |

1-2-4. ヤコブの梯子

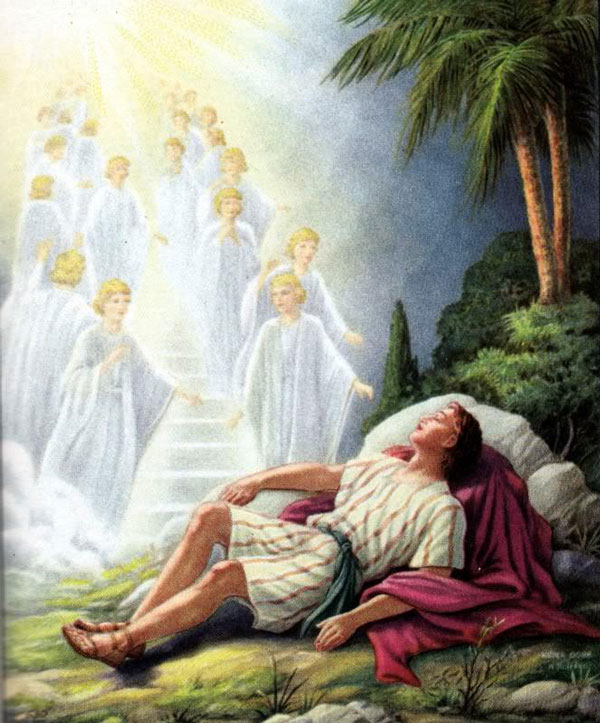

ユダヤ教、キリスト教、イスラム教を含むアブラハムの宗教のエピソードとして、『ヤコブの梯子』はとても重要です。なんだかんだ言って、「天国は上空にある」というイメージは宗教の影響が絶大です。意識や生活スタイル、文化に根付いています。 |

『ヤコブの夢の景色』(ミヒャエル・ウィルマン 1691年) 『ヤコブの夢の景色』(ミヒャエル・ウィルマン 1691年) |

ヤコブの梯子は創世記28章で登場します。ヤコブはアブラハムの孫で、別名イスラエルです。イスラエルの民、すなわちユダヤ人は全てアブラハムの子孫であり、ヤコブの子孫です。ヤコブは双子の兄エサウを出し抜き、アブラハムからイサクへと受け継がれていた神との契約を得ました。長子の祝福を得たヤコブは天国に昇る階段(ヤコブの梯子)の夢をみて、自分の子孫が偉大な民族になるという神の約束を受けました。 |

1534年と1545年のオリジナルのルター聖書に書かれたヤコブの梯子 1534年と1545年のオリジナルのルター聖書に書かれたヤコブの梯子"LZB in Flensburg - Niederdeutsche Lutherbibel von 1574-1580, Bold 11B" ©Soenke Rhn(18 April 2015, 02:03)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

この夢の意味する詳細は今も様々な解釈がなされますが、天使は天に通ずる梯子で昇降していたというのがポイントです。神様や天使が住まう天国は、空の上にあるということになります。挿絵に加え、古い時代から芸術作品のモチーフとしても人気が高く、あらゆる人々の無意識にまで刷り込まれているといえるでしょう。 |

1-2-5. キリストの昇天

『キリストの昇天』(ベンヴェヌート・ティシ 1510-1520年頃)GNAA 『キリストの昇天』(ベンヴェヌート・ティシ 1510-1520年頃)GNAA |

『昇天(The Ascension)』(レンブラント 1636年) 『昇天(The Ascension)』(レンブラント 1636年) |

復活したキリストが、最終的には弟子たちの眼前で昇天するのも重要です。そのまま消えるのではなく、地底や海底などに沈んでいくのでもなく、天に昇ります。すなわち天は上にあり、昇っていくものとされます。 |

|

1-3. 植物モチーフの美しい縄梯子

1-3-1. 天国の表現

|

下がった植物の蔓が天国の梯子とするならば、上部は『天国』を表現していることになります。 |

陰陽魚太極図 陰陽魚太極図 |

|

このような抽象的な図像は様々な解釈が可能です。しかも込められた意味がたった1つというのはむしろ少なく、いくつもの正解の重ね合わせで解釈すべきものとなります。ここで一例を挙げておくと、上部の表現は陰陽魚太極図に酷似しています。 |

|

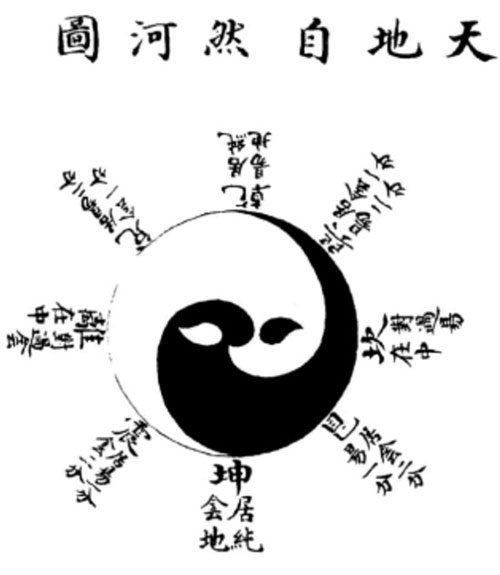

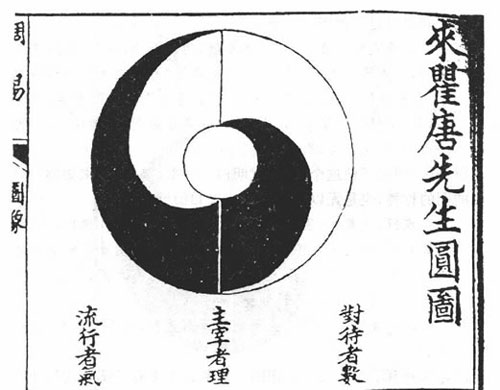

| 陰陽魚太極図のバリエーションの一部 | ||

1370年代 1370年代 |

1599年 1599年 |

1613年 1613年 |

この図は意味する所をきちんと表現し、分かる人に伝えることができさえすれば良く、様々なバリエーションが存在します。中国と関連するのかと疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、このような知識は世界の上流階級の共通のものです。 |

||

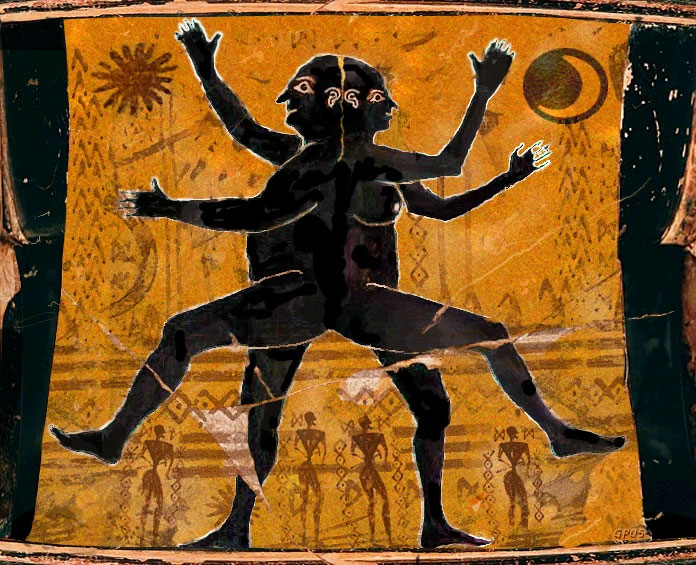

原始の魂の分離(古代ギリシャ 紀元前4世紀) 原始の魂の分離(古代ギリシャ 紀元前4世紀)【引用】Wiki Lettres Antiques/Le mythe des androgynes ©Fandom |

西ローマ帝国で使用された図像(430年頃) 西ローマ帝国で使用された図像(430年頃)"Armigeri defensores seniores shield pattern" ©Fanfwah/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

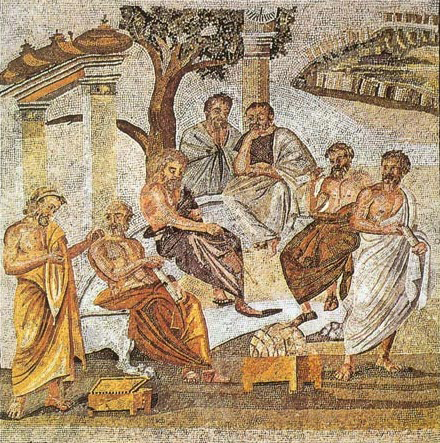

西ローマ帝国でも同様の図像が存在します。これは陰陽わかつ前、原初の時代を表現する図像でもあります。古代ギリシャの最も有名な哲学者の一人であるプラトンは、『魂』に関しても言及しています。 紀元前5世紀のアテナイ黄金時代の哲学者にしてアカデミア創始者プラトンは、著書『饗宴』で人間球体論を論じています。元来、2つの性別を併せ持つ球体だった存在(魂)が分離し、その結果として今の私たちは愛を通じて自分の片割れ(半球)を探し求めるという神話を語っています。スピリチュアル系のネタ元とも言えますね。 |

|

プラトン時代のアカデミアを描いたモザイク(古代ローマ 1世紀) プラトン時代のアカデミアを描いたモザイク(古代ローマ 1世紀) |

アカデミアでは算術、幾何学、天文学等を学び、一定の予備的訓練を経てから理想的な統治者が受けるべき哲学を教授していました。 特に幾何学は感覚ではなく思惟によって知ることを訓練するために必須不可欠と位置づけられ、学園入口の門には「幾何学を知らぬ者、くぐるべからず」との額が掲げられていたそうです。 個人の妄想に基づく感想的なものではなく、参加者が共有可能な知識を根拠に論理的思考で議論していたことに注意が必要です。お花畑な世界を想像してはいけません。 |

アンドロギュノスの図像(1617年) アンドロギュノスの図像(1617年) |

プラトンの哲学は、ヨーロッパ上流階級の中で長く議論され続けてきたからこそ今でも有名です。 『イースター・エッグ』は宇宙卵(時の卵)を象徴します。原初の神は卵から誕生したとされます。卵の中に描かれた象徴を読み解くには、秘密の教養が必須です。 男と女、太陽と月、木星と土星、光と闇。 統合した二人の頭上に輝くのは水星であり、ヘルメス(メルクリウス)です。 男性側はコンパス、女性側は定規を持っています。 |

中国神話の女?と伏犠(唐 8世紀) 中国神話の女?と伏犠(唐 8世紀) |

カドゥケウスの杖 カドゥケウスの杖 |

カドゥケウスの杖から派生したメルクリウスの図像 カドゥケウスの杖から派生したメルクリウスの図像 |

これらも全てアンドロギュノスの状態を示しています。 アンドロギュノスは失われし第3の性とされ、古代の神々は両性を持つ神も少なくありません。丹念に調べてみると、日本神話でもその痕跡を見つけることができます。 一般人には知られざる知識ですが、上流階級は世界共通で共有する知識です。 |

||

|

陰陽魚太極図は極限まで削ぎ落とした、シンプルで美しい表現とも言えます。 陰陽別つ前の苦しみのない楽園は、まさに統合された天国です。 シンプルだからこそ、見る人が自由に発想できます。むしろ、そのためにシンプルにデザインしたとも言えます。銀河の中心を回る陰と陽、愛し合う男女が循環しながら共に在る状態、あるいは私たちの地球をめぐる太陽と月・・。 良いものは無限の想像力を掻き立ててくれます。皆様はどのような景色が浮かび上がりますか?♪ |

1-3-2. 天国の梯子の表現

三途の川やお花畑。死後の世界には人類に共通する特徴があるともされますが、具体的なビジョンは文化などにより異なるそうです。川のサイズなど景色も差がありますし、船や橋を使う場合も文化や時代、個人で差が生じます。お花畑も好きな色、好みの花、知っている花の種類、旅立つ季節などでも変わりそうですね。 |

1-3-2-1. 梯子

モンハイム市庁舎のメインの評議会室の天井装飾『天国の梯子を夢見るヤコブ』(ドイツ) "Monheim Town Hall 3" ©EA210269(21 September 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 モンハイム市庁舎のメインの評議会室の天井装飾『天国の梯子を夢見るヤコブ』(ドイツ) "Monheim Town Hall 3" ©EA210269(21 September 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

天国に昇る手段も様々です。『ヤコブの階段』という名称があって、『梯子』は定番です。 |

|

|

|

|

| バース寺院西側正面『ヤコブの梯子を昇る天使』(イギリス) "Himnastigi" ©Haukurth/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

|||

これは中世最高傑作の教会建築として名高いバース寺院の壁面装飾です。天使が梯子を昇り降りしていたエピソードがそのまま表現されています。 かなり急です。翼を持つのに、飛ばずに決死の覚悟で昇降する雰囲気がシュールに感じてしまいます。天使さまが足を滑らせて落下しませんように・・。 |

|||

1-3-2-2. 階段

『ヤコブの夢』(ドメニコ・フェッティ 1619年頃) 『ヤコブの夢』(ドメニコ・フェッティ 1619年頃) |

子供向けの聖書の話を描いた本の挿絵『ヤコブの階段』(アメリカ 1925年頃) 子供向けの聖書の話を描いた本の挿絵『ヤコブの階段』(アメリカ 1925年頃) |

シンプルな階段として表現される場合もあります。 |

|

イギリスの詩人/画家/銅版画職人ウィリアム・ブレイク(1757-1827年)1807年、50歳頃 イギリスの詩人/画家/銅版画職人ウィリアム・ブレイク(1757-1827年)1807年、50歳頃 |

『ヤコブの夢』(ウィリアム・ブレイク 1805年頃)大英博物館蔵 『ヤコブの夢』(ウィリアム・ブレイク 1805年頃)大英博物館蔵 |

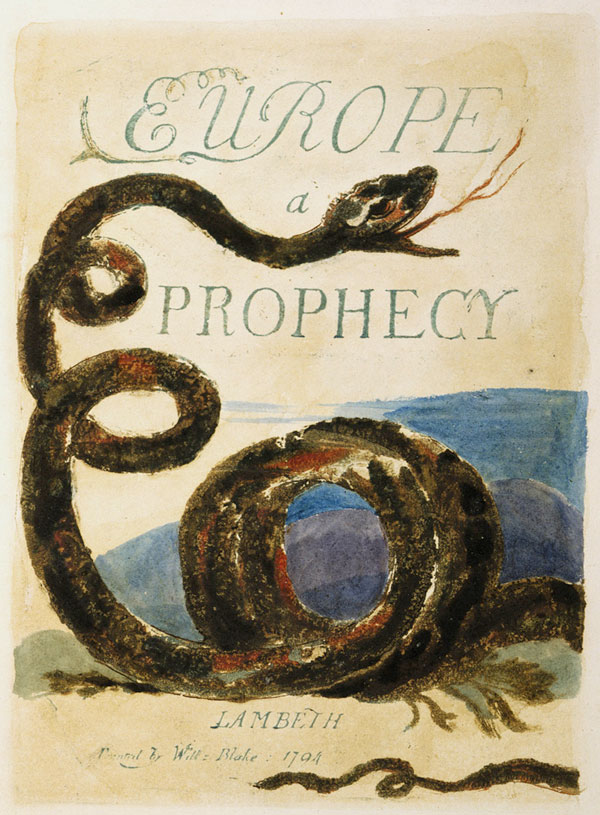

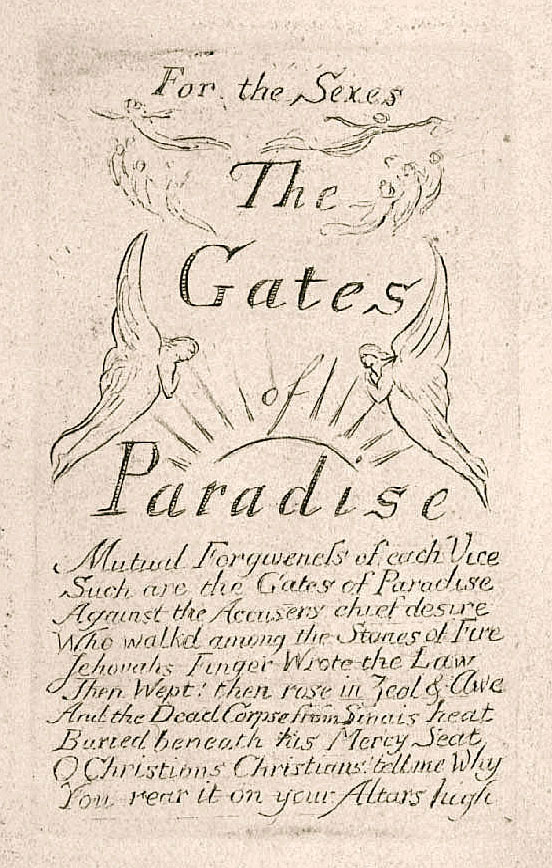

ウィリアム・ブレイクは螺旋階段で表現しています。「優しいタッチの綺麗な絵」という印象ですが、その感想で終えてはいけませんん。ブレイクは多くの思想家や芸術家たちに多大なるインスピレーションを与え続けていることで有名です。 |

|

| ウィリアム・ブレイクの表現 | ||

『The Ancient of Days』(1794年) 『The Ancient of Days』(1794年) |

『ヨーロッパ ひとつの予言』(1794年) 『ヨーロッパ ひとつの予言』(1794年) |

『両性のために 楽園の門』(1818年) 『両性のために 楽園の門』(1818年) |

ウィリアム・ブレイクは数多くの作品を遺しています。中央の『ヨーロッパ ひとつの予言』では蛇の体で666を示唆しています。右の『両性のために 楽園の門』のタイトルも、プラトンの魂に関する知識を知った後ならば何か感じられるようになると思います。 左は『ダニエル書』で神の名とされる『The Ancient of Days』と題されていますが、描いたウィリアム・ブレイク本人による題は『ウリゼン』です。これはデミウルゴスのことであり、プラトンの著書『ティマイオス』に登場する世界の創造者です。ギリシャ語で職人や工匠などの意味があり、作品はコンパスで世界を設計しています。 古代の叡智にも精通した人物が描いた『ヤコブの梯子』が螺旋階段ということで、興味深いですね。 |

||

1-3-2-3. 薄明光線

『ヤコブの夢』(ホセ・デ・リベーラ 1639年) 『ヤコブの夢』(ホセ・デ・リベーラ 1639年) |

スペインのバロック画家の巨匠リベーラの『ヤコブの夢』は有名です。一応、うっすらと梯子を昇降する天使が描かれているとされます。ほぼただの光ですね。 妖怪や幽霊同様、彩雲と共に現れる神や天使も通常は人間の目には見えないとされます。旧約聖書で神を表す『エロヒム』は、ヘブライ語で光り輝く者、天空から飛来した人々を意味するとも言われます。ラテン語のデウスと同じ語源を持つサンスクリット語の神デーヴァも、『天体』や『輝く』などの意味を持つとされます。 |

薄明光線(函館湾 2007年1月3日) 薄明光線(函館湾 2007年1月3日)"Angel's Ladder" ©鳴神響一(3 January 2007)/Adapted/CC BY 3.0 |

厚い雲の隙間から光が差し込む『薄明光線』は、一度は見たことがあると思います。タイミングよく綺麗な画像を撮るのは難しいですが、その神々しさ、荘厳な美しさは強く印象に残ります。この薄明光線は『天使の梯子(Angel's ladder)』、『天使の階段』、『ヤコブの梯子(Jacob's ladder)』とも実際に呼ばれます。 |

『ヤコブの夢の景色』(ミヒャエル・ウィルマン 1691年) 『ヤコブの夢の景色』(ミヒャエル・ウィルマン 1691年) |

聖書は翻訳によって省略や解釈、表現の差などが多分に存在しますが、ヤコブが夢の中で、雲の切れ間から指す光のような梯子が天から地上に伸び、そこを天使が上り下りしている光景を見たという記述もあるそうです。まさに薄明光線ですね。 神は宇宙人との関連も示唆されています。円盤型UFOの昇降やアブダクションなどでは、光に包まれて乗り降りする表現もあります。『光』で人や物を引き寄せたり反発させる発想は普通はしない気がしますが、SFでは様々な作品で牽引光線(トラクター・ビーム)が定番です。もしかすると知られざる古代の歴史や技術が、様々な形で暗示されているのかもしれませんね。 |

1-3-3. 聖書と巨人

1-3-3-1. 『ジャックと豆の木』の天空の巨人

天空の巨人から竪琴を奪い逃げるジャック(1890年) 天空の巨人から竪琴を奪い逃げるジャック(1890年) |

ジャックが豆の木を昇って辿り着いた雲の上の世界には、美しい妖精や神々ではなく人喰い巨人がいました。 「なぜ重そうな巨人が雲の上に??」 子供が『ジャックと豆の木』を読めば、きっと疑問に感じるでしょう。 |

ドイツの人類学者/言語学者/作家ヴィルヘルム・グリム(1786-1859年)1847年 ドイツの人類学者/言語学者/作家ヴィルヘルム・グリム(1786-1859年)1847年 |

グリム童話で有名なグリム兄弟も、人類学者で言語学者でした。荒唐無稽に聞こえる話でも、個人の妄想で書いたファンタジーではありません。 弟ヴィルヘルム・グリムは1812年の初版刊行時、「童話は何千年も前の話が元になったものだと信じている。」と著したそうです。 当時は全く理解されなかったようですが、『ジャックと豆の木』の話が少なくとも5,000年は遡れることが判明し、その他6,000年前の青銅器時代にまで遡れる話の存在も最近の研究で分かってきました。 |

『ジャックと豆の木』(ウォルター・クレインの挿絵 1845-1915年) 『ジャックと豆の木』(ウォルター・クレインの挿絵 1845-1915年) |

時代や民族に合わせて細部の調整がなされ、変容は重ねながらも、実際にあった出来事としての骨子は何千年も忘れ去られることなく伝えられてきたという可能性は十分にあるようです。 |

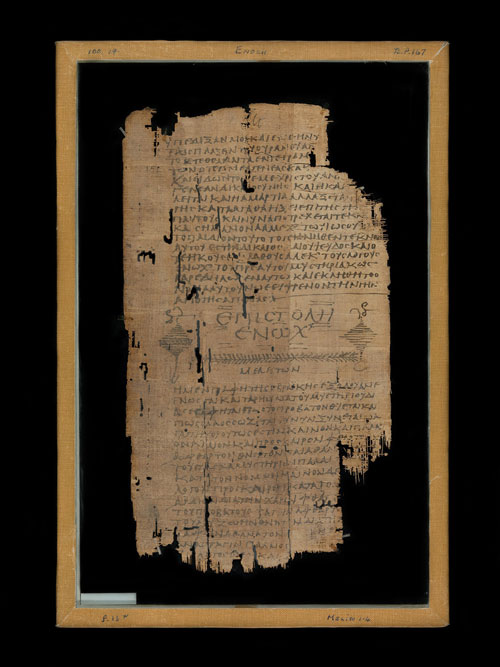

1-3-3-2. 『エノク書』と天使とネフィリム

エノク書(4世紀の写本) エノク書(4世紀の写本) |

紀元前1世紀から2世紀頃に成立したと推定される『エノク書』には巨人が登場します。 イスラエル王ソロモンとシバの女王マーケダーの息子で、エチオピア初代王メネリク1世から続くソロモン朝のエチオピア正教会では旧約聖書の1つとされます。 他では偽典とされていますが、書かれた当初は広く読まれ、教父らからの評価も高かった書です。キリスト教初期は内容が広く知られていました。 天使や堕天使、悪魔などの記述で知られ、巨人も登場します。 |

自分だけ処罰されることを恐れた200人の天使たちは、ヘルモン山に降り立って全員で罪を犯す誓いを立て、組織的に人間の娘たちを妻にしました。この軍団長はシェムハザで、その他にアラキバ、ラメエルなど20名のリーダーが存在するヒエラルキー的な軍団でした。やけにリアルで生々しい内容です。 堕天使と人間の娘たちの間に子供が生まれ、それは身の丈3,000キュビト(1,350m)にもなる巨人(ネフィリム)だったそうです。ネフィリムは人間の食べ物を食い尽くし、養いきれなくなりました。するとネフィリムは鳥や獣、人間をも食い尽くし、最後にはネフィリム同士で共食いを始めました。地上は荒れに荒れ、この酷い状況を一掃するために神が起こしたのが大洪水とされます。 ネフィリムの記述自体は正典にも登場します。 |

ダビデとゴリアテ(オスマール・シンドラー 1888年) ダビデとゴリアテ(オスマール・シンドラー 1888年) |

モーセ五書『民数記』第13章32–33節ではカナンを偵察したイスラエルの一隊が、「そこに住む民は巨人であり、ネフィリムである。彼らアナク人はネフィリムの出だ。」とモーセに語る場面があります。 ダビデ王に殺害されたペリシテ人の巨人ゴリアテも身長は約2.9mあり、ネフィリムの子孫とされます。 1,350mの巨人は想像を絶しますが、そのくらいならまだいそうですね。 |

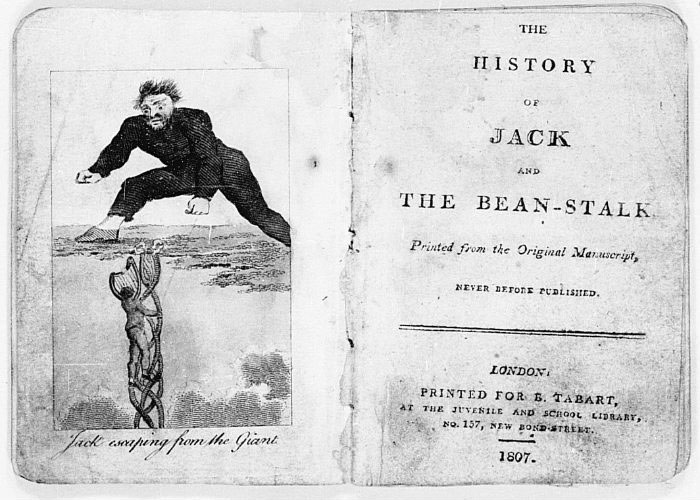

『ジャックと豆の木』(1807年) 『ジャックと豆の木』(1807年) |

『グリゴリ』は「見張る者」を意味し、聖なる者が天から降りてきたという記述があります。英語では『ウォッチャー(Watcher)』と呼ばれます。一方の『ネフィリム』は、「(天から)落ちてきた者たち」を意味するそうです。『ジャックと豆の木』に登場する巨人も、ジャックを食べようとする人喰い巨人でした。さらに逃げたジャックは斧で豆の木を切り倒し、追いかけてきた巨人は転落死しました。空(天)から落ちてきた巨人という共通点、いつのことなのか具体的に分からぬほど古いエピソード・・。 |

1-3-3-3. 『ダニエル書』と大きな木の夢

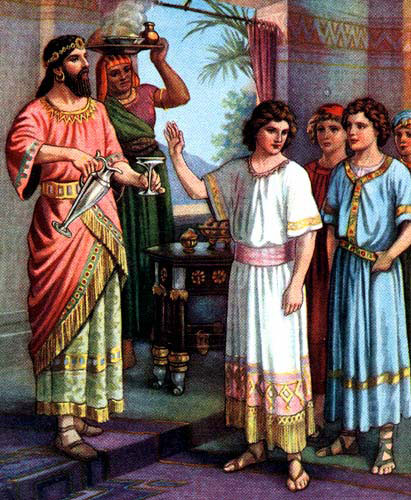

新バビロニア王ネブカドネザル2世の食卓を断るダニエル 新バビロニア王ネブカドネザル2世の食卓を断るダニエル |

聖書には天まで届く大きな木の話も登場します。新バビロン王ネブカドネザル2世は、バビロン捕囚で連れ来たユダヤ人の王侯貴族の中から、宮廷に仕える優れた者を選びました。その一人がダニエルです。 王に重用されたダニエルは、『ダニエル書』の中で王の夢解きなどを行います。 |

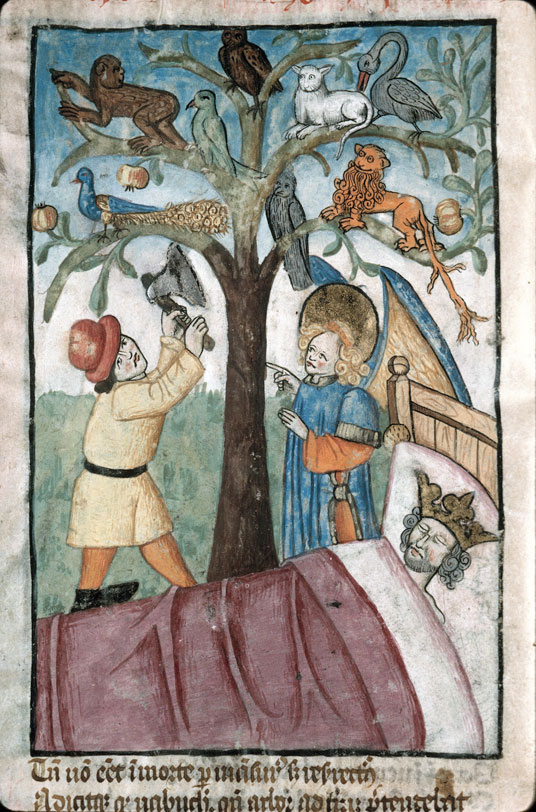

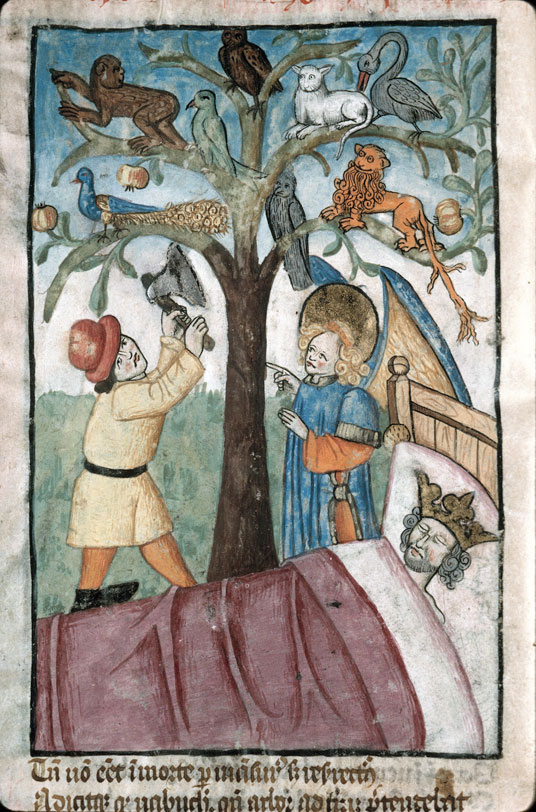

ネブカドネザル2世の夢:木の伐採(フランス 15世紀) ネブカドネザル2世の夢:木の伐採(フランス 15世紀) |

詳しくは『ダニエル書』の4章などをご参照いただければと思いますが、ある日ネブカドネザル王は夢を見ます。 地の中央に一本の木が成長し、天に達するほどの高さとなり、地の果てすらも見渡せるほどでした。 しかし見張る者、天使が木を切り倒すよう命じます。ただし切り株は残すようにとのことでした。 |

デビルズタワー(アメリカ合衆国ワイオミング州) デビルズタワー(アメリカ合衆国ワイオミング州) |

これはアメリカのデビルズタワーです。1977年のスティーヴン・スピルバーグ監督のSF映画『未知との遭遇』に登場し、広く知られています。マグマが冷却したとされますが、巨大な切り株にも見えます。 |

デビルズタワーの下からの眺め(アメリカ合衆国) デビルズタワーの下からの眺め(アメリカ合衆国)"Devils Tower as Seen From the Path Alog the Base" ©Cheri' Glen(11 May 2013, 15:47:46)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

断面や微細箇所も本物の木にソックリとのことで、世界樹ではとの噂も絶えません。調べていただくと分かりますが、世界各地にこのような切り株のようなものが存在するそうです。 ここで真実を確定することはできませんし、データ不足もあって真実を確定するための議論をするつもりもありませんが、次のような説があります。 「天にまで届く木があった。ネフィリムを滅ぼすために大洪水を起こすが、よじ登って助かろうとする。それができぬよう、木を切り倒しなさい。」 |

植物の化石 植物の化石"Crossotheca nodule" ©Verisimilus(14 February 2008))/Adapted/CC BY 3.0 |

魚の化石 魚の化石"Cockerellites liops Green River Formation" ©Didier Descouens/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

「キリスト教圏は進化論を信じず聖書の内容を盲信している。」と、日本ではバカにした見方に出会うこともありますが、よくよく言い分を聞いてみると、思いの外かなり科学的根拠に基づくものだったりします。 植物や魚の化石なども説明が難しいものの1つです。通常は枯れたり腐ったりして朽ちます。私たちの死体をそのまま土葬しても化石にはなりません。骨はある程度長く保てるかもしれませんが、化石化して永久的なものにはなりません。 日本語の情報が乏しいのですが、Permineralization(永久鉱物化)という化石化現象があります。ミネラルを多く含む水に浸される、数ヶ月や数年などの単位を必要とせず、条件さえ整えば数時間で細胞内までミネラルに置換され鉱物化できるそうです。 |

|

木の化石(珪化木) 木の化石(珪化木) |

数年、数ヶ月もかけなければ石化しないなら、中心は先に腐って空洞となっている気もします。地層を縦に貫いた状態で化石化した木も発見されています。長年かけて地層が形成されたという話とは合いません。また、世界中に平らな地層が存在するのも大洪水の根拠の1つとされています。沈降速度の差で説明がつくという見方です。 |

デビルズタワー(アメリカ合衆国) デビルズタワー(アメリカ合衆国)"Jeff Fennell - Devils Tower(by)" ©Jeff Fennell from Oregon, USA(26 November 2006, 18:31)/Adapted/CC BY 2.0 |

木のような模様はマグマの柱状節理とされますが、綺麗に結晶化するには安定した環境が必要です。マグマの吹き出しにしては勢いがへたった様子も感じられず、切り株と信じる人が多く存在するのも無理はありません。 太古に最初から鉱物のような木が生えていたのではなく、大洪水前に巨木を切り倒し、その後すぐに切り株はミネラルを多く含む泥の洪水で腐ることなく化石化したというのも、1つの流れとしては面白いです。 |

1-3-4. 『ジャックと豆の木』と『ヤコブの梯子』

『尋常小学国語読本』亀を助ける浦島太郎(1928年) 『尋常小学国語読本』亀を助ける浦島太郎(1928年) |

ナショナリズムの折、日本でも発見・再編集された童話が身近なものとして国民に浸透していきました。浦島太郎の御伽話も、明治から昭和にかけての国定教科書に採用されています。 |

『ジャックと豆の木』(1922年の挿絵) 『ジャックと豆の木』(1922年の挿絵)【引用】WIKIMESIA COMMONS ©Internet Archive Book Images |

|

この宝物の持ち主はヨーロッパの王侯貴族だからこそ聖書関連の教養はかなり豊かだったはずで、さらに時代的に『ジャックと豆の木』も強い意識が持てたはずです。何らかの真実を知っていてなのか、インスピレーションを元にかは知る由もありませんが、様々な意味を込めて、わざわざ植物の縄梯子をデザインしたはずです。 |

|

ネブカドネザル2世の夢:木の伐採 ネブカドネザル2世の夢:木の伐採 |

豆の木を切り倒され墜落死した天空の巨人 豆の木を切り倒され墜落死した天空の巨人 |

ダニエル書では、巨大な木はネブカドネザル王自身とも解釈されます。神を『柱』と数えるのも関連するかもしれません。『ジャックと豆の木』の原型や元となった話も分かりませんが、きっと何かを示しているのでしょう。切り倒されたのは豆の木なのか、倒された巨人を暗示しているのか・・。 |

|

『ジャックと豆の木』(1922年の挿絵) 『ジャックと豆の木』(1922年の挿絵)【引用】WIKIMESIA COMMONS ©Internet Archive Book Images |

『ヤコブの夢の景色』(1691年) 『ヤコブの夢の景色』(1691年) |

ちなみにヨーロッパ人の名前は聖書に因むものが多いです。ジャック(英:Jack, 仏:Jacques)という名前は旧約聖書のヤコブ(Jacob)に由来します。 そして豆の木の話の方が圧倒的に古いのです。詳細は割愛しますが、生命の樹も検討に入れる必要があります。 |

| 古代のインタリオを使った各種デザインのリング | ||

『アレキサンダー大王』 『アレキサンダー大王』アメジスト・インタリオ クラバットピン(リングに変更可) 古代ギリシャ(ヘレニズム) 紀元前2-紀元前1世紀頃 ¥4,400,000-(税込10%) |

『ヒッポカンポス』 『ヒッポカンポス』ニコロ・インタリオ リング 古代ローマ 1世紀頃 ※リングの作りはヴィンテージ ¥3,000,000-(税込10%) |

『獅子座』 『獅子座』ジャスパー・インタリオ リング 古代ローマ 2世紀 ※リングの作りはヴィンテージ ¥2,800,000-(税込10%) |

古代世界に想いを馳せるという意味で、遥かなる時空を超えて存在する時代の生き証人『エンシェント・ジュエリー』そのものも、ロマンあふれる楽しい宝物です。持ち主の知的ロマンを掻き立て、愛され大切にされ続けてきたからこそ2000年の時さえも超えて生き続けています。 |

||

|

しかし、この宝物をみていると改めてアンティークジュエリーの深淵なる世界に感動を覚えます。1920年頃のアールデコは、アンティークジュエリーとしては最も新しい部類になります。それでも、これほど上流階級ならではの教養やセンスが込められていると、持ち主に想いを重ね合わせて、遥かなる太古に心を巡らすことすらも可能です。 |

|

|

成金が幅を効かせるようになったアールデコの時代は、見てくれだけのダイヤモンド・ネックレスは数多く作られています。 一方で、従来の王侯貴族が力を落とした結果、このような知的な魅力に富んだものはより一層、出逢うことが難しい年代となっています。 天国へ続く『ヤコブの階段』は物質ではないものを、感覚的に理解しやすいよう物質的に表現した可能性があります。モノは単なるモノにとどまらず、言語化されていないものを他者に示す共通言語として機能することが可能です。 そのような言語を超越したコミュニケーションには表現者、知覚者の双方に共通の教養と知識が必須です。それがなければ、良いものもただの『モノ』にしか見えません。 この小さな宝物に詰め込まれた教養と知性は、人類の壮大な知的遺産(HERITAGE、宝物)のフラグメントです。心静かに耳をすませば、たくさんのことを囁き教えてくれます。 「やっぱりアンティークジュエリーはこれくらい知的な魅力がなければ!♪」と改めて感じられる宝物です♪ |

||

|

||||

2. ダイヤモンドの芸術

2-1. サイズやカットの豊かな個性の組み合わせ

|

デザインが優れたアンティークジュエリーにはよくあることですが、受ける印象以上に贅沢に宝石を使っています。 宝石の価値で売ろうとする現代ジュエリーの場合、宝石ばかりが目立つ作りです。 一方で、このような宝物はデザインが主役なので、宝石の在り方がごく自然で悪目立ちしません。 |

|

|

←↑等倍 |

グレインワークに続くサイズ・グラデーションのダイヤモンドは、一番小さな石だけローズカットです。この時代はダイヤモンドのカットの近代化が進み、小綺麗ながらもダイヤモンドの個性が急速に失われていくタイミングです。この石はいずれも贅沢な厚みがあり、カットもラフでかなり個性豊かです♪♪ |

|

|

|

←↑等倍 |

透明度の高い上質なダイヤモンドで、表情豊かな煌めきと共に色とりどりのファイアも感じられます。個性ある生き生きとしたダイヤモンドは、ダイナミックな動きを感じるデザインにピッタリです!♪ |

|

|

|

葉はローズカット、それ以外はオールドヨーロピアンカットです。 分類としてはカットは2種類ですが、現代の規格が決まった機械的な量産カットと違い、18粒すべてに個性があり、それぞれが魅惑的に表情を変化させます♪ |

|

早いとエドワーディアンでもダイヤモンド自身の個性が薄れ、『品行方正な良い子』的なつまらない印象のものも増えていきます。この宝物はダイナミックな流れを感じるデザインが特徴ですが、醸し出すその雰囲気と印象には、ダイヤモンド1粒1粒の生き生きとした個性が大きく効いています。実はダイヤモンドの職人技のハンドカットはとても重要なことなのです。 |

|

ローズカットの石もファセットの数が多くて厚みもあるので、ローズカットならではの繊細な輝きや閃光というより、オールドヨーロピアンカットの輝きに近い印象です。最初はシングルカット(簡素化したオールドヨーロピアンカット)かと思ったほどです。裏側がフラットなカットだったので、ローズカットと確認できました。このようなカットを使いこなした宝物は、『石の芸術』と言っても良いでしょう。 |

|

それにしてもファイアが出やすい石です。複雑な内部反射を何度も繰り返さなければファイアは出てきません。現代のダイヤモンドは強酸処理やガラス充填などの処理でクラリティを人工的に向上させます。 人間のパッと見の透明度は改善されますが、『本物の光』と光学的特性は誤魔化せません。 |

|

色とりどりのファイアは、内部で光が拡散しない『本物のクリアで上質なダイヤモンド』の証です。宝石の世界でも厚化粧や整形的な誤魔化しは、ナチュラル・ビューティの真価には及ぶべくもありません。こんな論理的な説明などなくとも、アンティークジュエリーに心惹かれるような『感覚で分かる方』には自明のことですね。 |

2-2. かなり立体的で強い印象を与えるフレーム

|

2次元で表現する画像では立体構造を十分にお伝えできませんが、この宝物は驚異的に気を遣って立体デザインされています。 |

2-2-1. 高さを出して際立たせたダイヤモンド

|

サイドからご覧いただくと、ポイントごとのダイヤモンドが、かなり高さを出してセッティングされていることがお分かりいただけると思います。 |

|

正面の画像だと何てことなく平面的に見えますが、実物だとポイントごとのダイヤモンドが際立ち、ダイナミックな印象を受けます。 |

2-2-2. 立体的なフレーム

|

陰陽魚太極図のような上部パーツは、緩やかな凸状で造形しています。肉眼だと、しっかり立体感が感じられます。そこから中央のダイヤモンドがひときわ飛び出しているのも良いですね。両サイドのダイヤモンドもかなり高さがあります。 |

|

太極図と略されますが、陰陽魚太極図は陰陽を魚に見立てて表現します。起点となるダイヤモンドから勢い良く飛び出し、再び根源に戻っていく様子が奥行き方向も駆使して表現されているのです。 実際、陰陽魚太極図は便宜的に2次元で描かれますが、頭で理解する場合は立体視する必要があるそうです。円ではなく球体で、陰陽の回転・循環を思い描いてみると良いです。気になる方、思い浮かべるのが難しい方はぜひ画像検索なども試してみてください。 |

|

フレームの絶妙な湾曲は、裏側からの方が分かりやすいでしょうか。通常では気づかないほどの曲率です。これは意識させるためのものではなく、『無意識』に語りかけるためのデザインなのです。 |

|

|

←↑等倍 |

センターのダイヤモンドと特定の角度から比較すると、極めて立体的な構造が分かりますね。普通はここまで観察しませんし、気づかずとも問題ありません。ただ、綺麗なものには必ず理由があり、天才クリエイターが綿密な計算を重ねて設計しています。適当につくって素晴らしいものができるという、一部の現代人の現代アート的な思い込みは幻想です。 |

|

|

ところで下がった葉っぱのフレームの方にも注目すると、こちらも緩やかに湾曲していることにお気づきいただけるでしょうか。とても小さいものですが、こんな部分にまで意識を行き渡らせています! |

|

これも、裏側からの方が分かりやすいかもしれません。 ダイヤモンドの裏側の窓の開け方も複雑です。 実際のサイズを考えると、驚くべき細工です! |

||

|

|

||

|

平坦で単純な形、単純な角度、均一な高さで作る方が楽に決まっています。コストにつながってくる高度な技術と手間を惜しむことなく、美しさを求めてこれだけのことをするのがアンティークのハイジュエリーです!♪ |

2-3. パーツが宙に浮いて見える視覚デザイン

|

この宝物はデザインの魅力が強いです。心惹かれる理由の1つが、まるで宙に浮いているように見えるパーツです。不思議さを感じることで、強い引力が生まれます。 センターのメイン・ストーン、そして陰陽魚太極図の"源から魚が飛び出す"パーツが宙に浮いて見えます。 |

2-3-1. 宙に浮いて見えるメイン・ストーン

|

|

メインストーンは上下2箇所で固定しています。撮影用の強いライトを当て、すべてに焦点が合うよう条件を調整して撮影したこの画像だと接続部が分かりやすいです。実物だと接続部は奥にあり、影になって存在感は圧倒的に小さくなります。 |

|

|

|

←↑等倍 |

接続部はナイフエッジに整えています。 |

|

センターストーンはかなり高さを出してセッティングしている一方、ナイフエッジの接続箇所はかなり奥側に設計しています。 |

|

ご着用時に真正面から強力なライトを当てることはないと思います。通常では接合部は影となり、ほとんど存在感がありません。 |

|

|

←↑等倍 |

まさに宙に浮いて見えるのです!♪ |

|

|

←↑等倍 |

極めて精緻で、極限まで存在感を消したナイフエッジです。ナイフエッジの視覚効果は抜群なので、アンティークの最高級品だとナイフエッジは定番のように当たり前に使用されます。ただ、この宝物のナイフエッジは特別です! |

|

|

←↑等倍 |

メインストーンは大きさがある上に、質も特に優れたダイヤモンドです。稀少価値の高い宝石ほど、アンティークジュエリーでは留め方にも特別な注意を払います。か細い線にしか見えないナイフエッジの裏側は、かなりの幅があります。 |

|

|

←↑等倍 |

しかも厚みも十分にあり、落ちようがないほど覆輪は上下のフレームに強固に固定されていることが分かります。 |

|

鋳造(キャスト)の量産ジュエリーしか見たことがない現代人の感覚で見ると、簡単に壊れそうにも見える繊細なデザインです。 しかしながら、100年を超える時の流れが真価を証明しています。 100年を超えるジュエリーとしての耐久性が備わっています。理論に基づく構造設計と、それを具現化する高度な職人技あってこそです。美しさと耐久性の両立は、アンティークの最高級品のみが成せる"夢の実現"です。 |

2-3-2. 宙に浮いて見える陰陽魚のようなフレーム

|

|

センターストーンの周りを巡るような上下のフレームも、肉眼ではまるで宙に浮いているように見えます。これらも裏側でしっかり固定されています。 |

|

|

|

←↑等倍 |

ベタっと直線的に接合するのではなく、U字型金具を使っています。 フレーム表面との高さの差が稼げるため、正面から見た際により一層気配を消すことが可能です。 |

|

|

←↑等倍 |

強靭なプラチナをたっぷり使っており、実物は小さいので十分な耐久性があります。同じ宙に浮いて見える仕掛けでも、ナイフエッジとU字金具の2種類の方法を使い分けているのがさすがですね。細工の見どころも満点の宝物です♪ |

3. 最高級品ならではの極上の作り

3-1. 躍動感を演出する見事なグレインワーク

3-1-1. 動きを生み出すグレインワーク

天然真珠&ダイヤモンド ブローチ 天然真珠&ダイヤモンド ブローチヨーロッパ 1910年頃 SOLD |

自己顕示欲を丸出しで「目立つが勝ち!」と巨大さを追う現代の成金ジュエリーと異なり、心の満足と他者への礼儀と思い遣りを追求する王侯貴族のためのアンティークジュエリーは、『小さくて良いもの』を追い求めます。 そのために小さくカットできるローズカット、さらに小さな輝きを放つためのグレインワークの技法が重用されました。左の宝物の、フレームの隙間を埋めるサイズ・グラデーションは分かりやすいですね。 |

『MIRACLE』 『MIRACLE』エドワーディアン ブラックオパール ペンダント イギリス 1905〜1915年頃 ¥10,000,000-(税込10%) |

ダイヤモンドの金剛光沢は金属光沢に比定されます。 反射率は表面粗さでも大きく変わりますが、磨き上げたダイヤモンドとプラチナの輝きは見分けがつかぬほどよく似ています。 |

|

|

←↑等倍 |

実際、顕微鏡で確認しないと判断できないことも、アンティークの最高級品ではよくあります。プラチナのグレインワークはミルグレインよりは大きく、極小ダイヤモンドよりは大きな粒で、輝きの大きさを途切れることなくつなげる存在です。 |

|

|

←↑等倍 |

陰陽魚のフレームの細い隙間を埋める、粒だったグレインワークのプラチナの輝きは見事なものです。 |

|

HERITAGEではロンドンの卸のディーラーも「上澄中の上澄しか買い付けてくれない。」と表現するほど、最高級品しかお取り扱いしません。 他店ならば高級品として扱うであろう左のブローチも、作りはHERITAGE基準に合いません。 |

| 【参考】HERITAGEでは扱わないレベルのエドワーディアン・ブローチ |

【参考】HERITAGEでは扱わないレベルのエドワーディアン・ブローチ 【参考】HERITAGEでは扱わないレベルのエドワーディアン・ブローチ |

グレインワークもミルグレインも鑽(タガネ)で打って、鑢(ヤスリ)で丹念に磨いて形を整えます。技術が稚拙だったり、磨き仕上げが甘いとグチャっとした汚いグレインになります。 |

【参考】HERITAGEでは扱わないレベルの細工 【参考】HERITAGEでは扱わないレベルの細工 |

粒だっていませんから、プラチナならではの強い輝きを放つことはありません。「肉眼では分からないのだから別に構わない。それより安ければ良い。」という人もいるというより、残念ながらその方が大多数です。だからこそ今の状況があります。 |

|

【参考】HERITAGEではお取り扱いしないクラスのエドワーディアン・ブローチ 【参考】HERITAGEではお取り扱いしないクラスのエドワーディアン・ブローチ |

肉眼で細かい作りは認識できなくても、輝きとしては明確に違いが分かります。それをぞんざいに扱うのは目が曇っている証拠であり、自身の感覚で評価できない頭デッカチです。値段に違いが現れていれば一般の方にも分かりやすいですが、稚拙なものが驚くほど高く付けられているのが今の市場です。このように並べても、分からない人には違いが分からないようです。 Genも言うように、アンティークジュエリーは良いものほど割安です。然るべく本来の正当な評価をしてもらいたいと思いつつ、違いが分かる才能に恵まれた方には幸運なことかもしれませんね。 |

|

3-1-2. 極細を極めたフレーム

この宝物はグレインワークすらもはや施すことができない、細さを極めたデザインを実現しています。短い距離ならまだしも、陰陽魚の勢いのある飛び出しをより印象的にすべく、かなりの距離があります。 |

|

|

←↑等倍 |

耐久性を持たせながら細い線を表現するのにナイフエッジが有効ですが、この宝物はそうではありません。 |

|

|

←↑等倍 |

U字型金具による連結部の隣に、謎の蒲鉾構造があることに気づいた方もいらっしゃると思います。これは身体への当たりや密着を安定させる意味もありますが、もっと重要な機能があります。 |

|

|

表裏を見比べると、フレームの最も細い箇所に、裏側から厚みを持たせて補強していることが解ります。正面から見ると不安に感じるほど極細ですが、他の箇所より倍くらいの厚みがあるため、想像以上に堅牢なのです。気づくと感動する、見事なアイデアと心遣いです!♪ |

|

3-2. 最高級品の証たる美しく複雑に揺れる構造

|

美しく複雑に揺れる構造は高度な技術と手間を必要とするため、アンティークジュエリーの中でも高級品ならではのものと言えます。 この宝物はその中でも群を抜いて、複雑に揺れます。 |

3-2-1. バランスを取りながら揺れる構造

ペンダントは直接バチカンを付けるのが一般的です。しかし稀にチェーンを駆使し、より複雑な揺れを設計したものがあります。コマが大きな一般の既製チェーンでは雰囲気が合わないため、オリジナルの目の細かいチェーンが必須です。今でこそチェーンはマシンメイドでお気軽ですが、この時代のハンドメイド・チェーンはそれだけでも手間とコストがかかります。だから美しさのわりに、滅多に出逢う機会がありません。 |

『ゴールド・オーガンジー』 『ゴールド・オーガンジー』ペリドット&ホワイト・エナメル ネックレス イギリス 1900年頃 ¥1,000,000-(税込10%) |

今回の宝物 今回の宝物イギリス 1920年頃 |

左の宝物は、ナショナリズムに伴う古代ローマやルイ16世(マリー・アントワネット)様式に基づくガーランドスタイルです。ヨーロッパのオーソドックスな美術様式のデザインなので、左右対称のデザインが特徴です。 一方、今回の宝物は対称性を崩したアールデコらしい動きのあるデザインです。その分、非対称デザインに合わせてチェーンの長さも左右で異なっており、頂上のダイヤモンドを起点に、バランスを取りながらの揺れがより一層複雑で魅力的です。そこにダイヤモンドの輝きが重なります!♪ |

|

|

そのような意味で、頂点のダイヤモンドは構造上とても重要です。しかし、デザインとしても深い意味がある可能性が十分に考えられます。 |

3-2-2. 北極星を表現した頂点のダイヤモンド

|

少し余談的になりますが、ポイントごとの覆輪留めのダイヤモンドのセッティングは通常の高級品より高さがあり、プラチナが特に高騰していたタイミングとしては極めて贅沢なものです。もちろん頂点のダイヤモンドもしっかりと高さがあり、真上から全体を引き締めています。 |

|

覆輪留めのダイヤモンドの際立つ存在感は、星座を表す星々のようでもあります。 陰陽魚太極図のような部分が天界を表すならば、その頭上にあるダイヤモンドは天頂を示します。 |

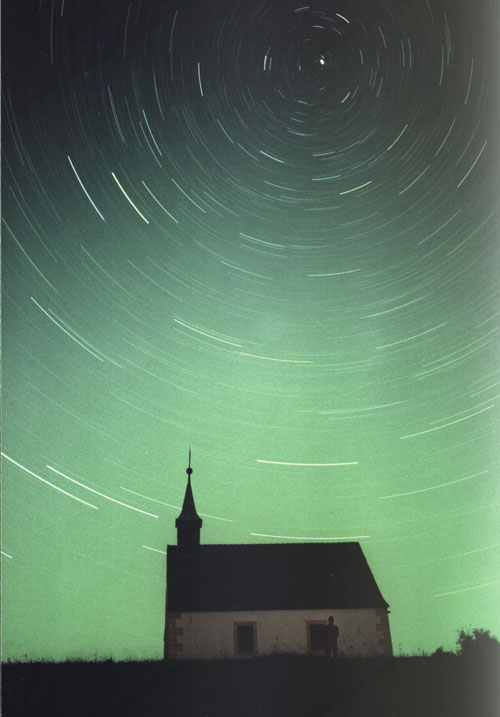

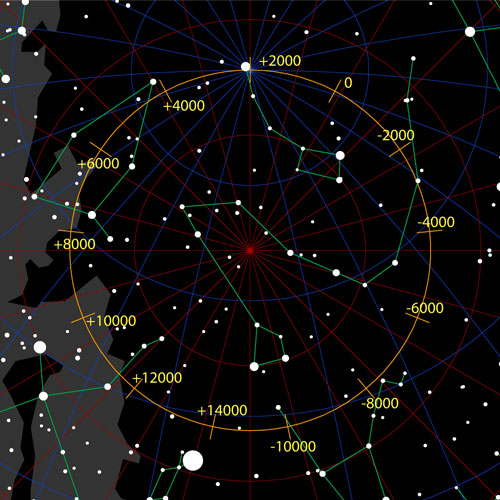

北の空(2001年9月8日) 北の空(2001年9月8日) |

今でこそ方位磁石どころかGPSすら活用できますが、昔は夜空を眺め、天の北極を頼りに移動したり、星々から様々な予兆を感じとっていました。 星を読むその叡智は特別な技術でもあり、秘匿され、まさに高位の王侯貴族や神官などに受け継がれました。 特に不動の北極星は重要です。星々の頂点に君臨し、天界から地上界まで全てを見守ります。 |

地球の歳差運動に伴う天の北極の移動 地球の歳差運動に伴う天の北極の移動"Precession N" ©Tau'olunga/Adapted/CC BY-SA 2.5 |

地球の歳差運動によって、長い年月をかけて北極星は移り変わります。 『ジャックと豆の木』の話は5,000年以上は遡れるとされ、紀元前3,000年頃の北極星は現在の小熊座のポラリスではなく、りゅう座のトゥバンになります。 歳差運動による北極星の移り変わりは『天の大時計』でもあり、人間の寿命など遥かに超越した約25,800年で一周する壮大な天文時計です。 |

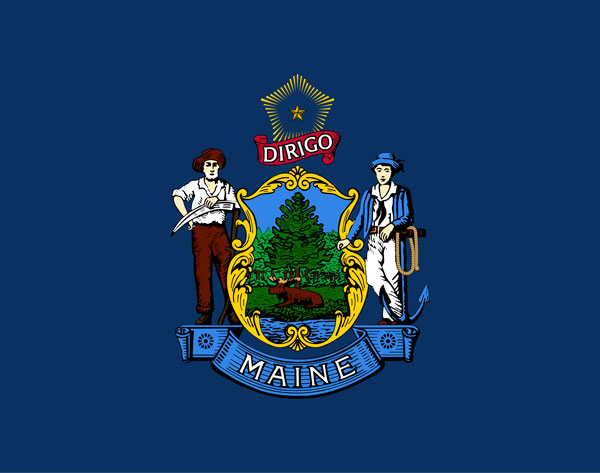

| 北極星モチーフの旗章 | ||

アラスカ アラスカ |

ミネソタ州の港湾都市ダルース ミネソタ州の港湾都市ダルース |

メイン州(1901-1909年) メイン州(1901-1909年) |

日本も北極星や北斗七星を神格化した妙見信仰が各地に存在します。多神教だと天界の神々が多数存在します。太陽神や月神は有名ですが、天界の長たる神々の最高神は実は天頂の北極星だったりします。砂漠のキャラバンはもちろん、海洋交易の民にとって特に重要でした。それは今もなお旗章などにも秘められています。 アラスカの州旗は北斗七星と共に表現されているので分かりやすいですね。港湾都市ダルースも波と共に描かれており、見る人が見れば、説明されなくてもそれと分かります。メイン州は木と共に描かれています。ニューイングランドの松とされますが、実際は海洋交易のフェニキア商人のレバノン杉を連想するのが正しいです。 |

||

メイン州の州旗 メイン州の州旗"Flag of the State of Maine" ©Enzwell(23 February 1909)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

クリスマスツリー "Christmas Tree at St. Louis King of France Catholic Church" ©Marie Nunez/Adapted/CC BY-SA 4.0 クリスマスツリー "Christmas Tree at St. Louis King of France Catholic Church" ©Marie Nunez/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

1909年以降のメイン州の旗は左のデザインです。よりあからさまで分かりやすくなっています。クリスマスツリーを思い浮かべるのも正解です。装飾は世界中の文化圏で年月をかけて様々に変容していますが、本来は象徴的な深い意味を持ちます。頂上に飾る八芒星の『ベツレヘムの星』、それをスパイラル状に目指すモールなどの装飾・・。 |

|

イギリスの詩人/画家/銅版画職人ウィリアム・ブレイク(1757-1827年)1807年、50歳頃 イギリスの詩人/画家/銅版画職人ウィリアム・ブレイク(1757-1827年)1807年、50歳頃 |

『ヤコブの夢』(ウィリアム・ブレイク 1805年頃)大英博物館蔵 『ヤコブの夢』(ウィリアム・ブレイク 1805年頃)大英博物館蔵 |

クリスマスツリーと生命の樹、世界樹との関連は有名です。意識し始めると、ウィリアム・ブレイクの『ヤコブの夢』も同じものを表現していることに気づきます。 |

|

|

少女趣味のただの綺麗な絵ではありません。大英博物館が所蔵する重要作品です。夢見るヤコブが眠るのは、まさに地球です。背景には夜空の星々、そしてその登るべき頂に燦々と輝く星があります。 |

|

中国や日本でも北極星は天帝、北辰として信仰されました。辰というのは約5,000年前、りゅう座(Draco)すなわちドラゴンの星座のアルファ星トゥバンが北極星だった頃の名残でしょう。メインストーンに勝るとも劣らぬ上質なダイヤモンドが使用されています。 |

3-2-3. 全てが複雑に揺れる植物の蔓

|

下がった植物の蔓は、全てのパーツを1つ1つ連結させて複雑に揺れ動く設計になっています。 |

| 固定して連結したダイヤモンド・ピアス(現代) | ||

【参考】ダイヤモンド×14Kホワイトゴールド(価格不明) 【参考】ダイヤモンド×14Kホワイトゴールド(価格不明) |

【参考】ダイヤモンド・ピアス 【参考】ダイヤモンド・ピアス |

デビアス £56,000-(約813万6千円)2021.2.14現在【引用】DE BEERS / ©DE BEERS デビアス £56,000-(約813万6千円)2021.2.14現在【引用】DE BEERS / ©DE BEERS |

実際に着用する時、揺れる構造は重要です。『煌めき』を最大の魅力とするダイヤモンドの場合、揺れる構造の有無で輝きの魅力は桁違いに変化します。ただ、揺れる構造のデザインや生産には多大なるコストがかかるため、楽して高く売りたい場合は省くターゲットになりがちです。静止画で揺れる構造の違いと必要性に気づくのは普通は難しいです。省略しても静止画では安っぽくならず、高価格設定を維持しやすいです。 現代ジュエリーもHPに裏側の画像は掲載しない場合が多く、揺れるか否か判別できない場合も少なくありません。右の高級ピアスは人物着用の動画がありました。角度を変化させながら撮影していましたが、ただの棒にダイヤモンドがくっついた構造なので、棒がなんとなく揺れるだけのシュールな動画でした。動画にする意義が正直不明でしたが、アンティークジュエリーを知らないとそれで十分満足するのかもしれません。 |

||

|

|

植物の蔓は6つのパーツが連結しており、複雑な揺れが生じます。 植物の葉のパーツも特徴的な形ですし、覆輪留めの4粒のダイヤモンドも、下にいくほど指数関数的に大きくなっていることにお気づきいただけるでしょうか。 下から2つ目のダイヤモンドは、上のダイヤモンドより大きいです。気が利いています。お金をかけて、こんなことまでやるのです!♪ |

|

植物の蔓もダイヤモンドのサイズ・グラデーションによって、動きがない状態でも流れるような躍動感を感じます。 実物は上部パーツが複雑なバランスを取りながら、さらに増幅された揺れで植物の蔓が輝きます。 天頂を目指す『天国の梯子』の表現として、これ以上はないと思えるほど素晴らしく、畏敬の念が込められたデザインです!♪ |

|

一番下のダイヤモンドは、メインストーンに準ずるサイズ感のある石です。 |

|

全てにピントを合わせることができませんが、一番下のダイヤモンドも質が極上で、オールドヨーロピアンカットならではのダイナミックなシンチレーションが堪能できます。 |

|

透明感とファイアも見事です。まさにデザイン、宝石、作りの三拍子が揃った最高のアールデコ・ジュエリーです!♪ |

裏側

|

ダイヤモンドの裏側の窓の開け方も見事です。 より多くの光を取り込んで美しく見えるよう、限界まで窓を開けています。そのフォルムにもこだわりが見えます。 |

|

目の細かいハンドメイド・チェーンが繊細さと上品さを強調します♪ 引輪は現代のホワイトゴールド製です。引輪は消耗品ですが、他の部分に摩耗感がほとんど感じられないため、使いやすいよう取り替えたのかもしれません。 アンティークの高級品の引輪は、小さ過ぎて現代人には使いにくいことがあります。 |

使用人に着脱してもらっていたならば、着脱のしやすさより目立たぬことを優先し、小さな引輪を選ぶことができます。そのような身分と美意識の持ち主だったことも想像できる、本当に贅沢な宝物です♪ |

着用イメージ

|

|

全てが上質なダイヤモンドなので、とても華やかさがあります。繊細なデザイン故に成金感はなく、王侯貴族らしい知性と気品に満ちた雰囲気です。アンティークでも成金嗜好のものは案外多く、このような宝物はアンティークジュエリーでも滅多にありません。 |

|

背景色が暗いと、魅力的なデザインが惹き立ちます♪ ネックレスとしては45.3cmあります。着用感はお首の太さだけでなく、お首から肩にかけての筋肉のつき方によっても変わります。そのままでもお洋服の上からもコーディネートいただけると思いますが、現代の類似のプラチナ・チェーンで長さを足すことも可能ですので、ご希望の場合はお気軽にご相談くださいませ。 |