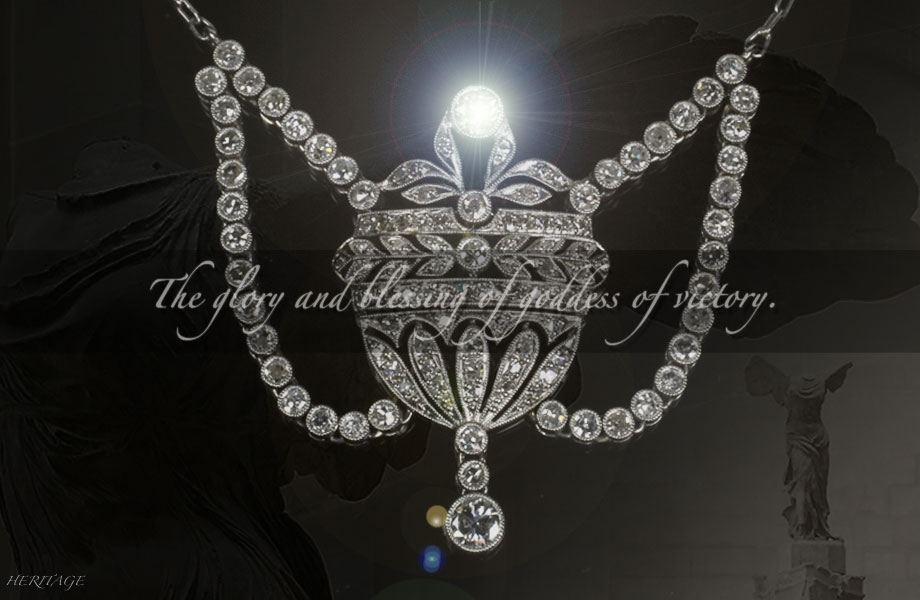

No.00329 勝利の女神 |

|

|

|

『勝利の女神』 |

||

|

||||

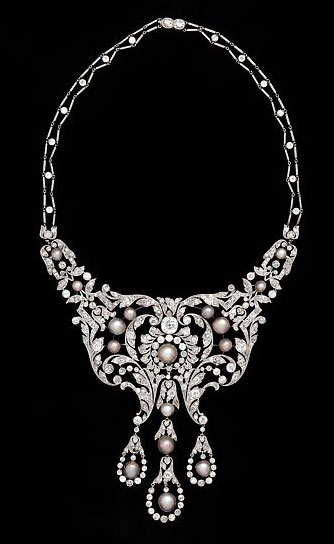

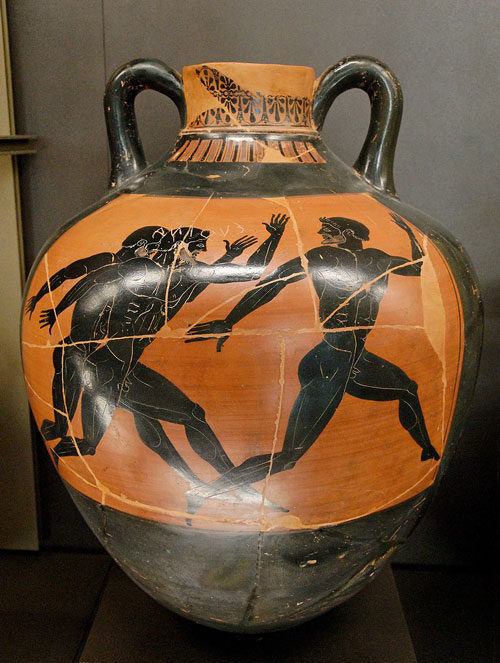

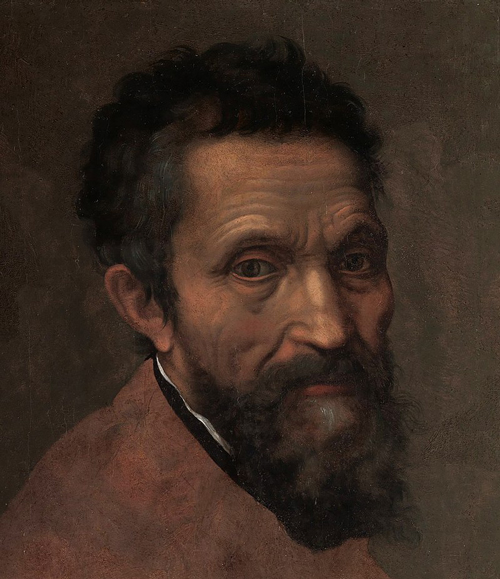

古代ギリシャのモチーフを取り入れたデザインはヨーロッパの上流階級にとって最もオーソドックスで定番と言えますが、この宝物は単なるデザインの優雅さや宝石の綺羅びやかさを追い求めただけの最高級品ではありません。 モチーフは神々しい両翼を特徴とする、古代ギリシャの勝利の女神ニケのトロフィーです。戦勝を感謝してニケ像を奉納した古代ギリシャに倣い、苛烈を極めた第一次世界大戦の戦勝に感謝して作られた、超特別なジュエリーです。 作りは勝利の女神への捧げ物に相応しく、王侯貴族が力を失いいくアールデコの時代にこれほどまでのジュエリーが作れたのかと驚くほど、想像を絶するようなお金と手間と技術をかけて神技の細工が施されています。ダイヤモンドも小さいものまで全て最高品質で、一部の隙もない仕上がりです。 ヨーロッパの王侯貴族ならではの深い教養に加えて、絶大な財力がないとオーダーできない最高級品です。消耗戦を生き残り、生きている喜びと失った愛する人たちへの悲しみの気持ちと共に、感謝の念に満ちた終戦直後の社交界。これから私たちで明るい未来を作っていくという強い気持ちさえも感じられる、社交界の華に相応しい素晴らしい宝物です。 |

この宝物のポイント

|

|

|

1. ガーランドスタイルのプラチナジュエリー

|

この宝物は初期アールデコのガーランドスタイル・ネックレスです。 |

1-1. ベルエポックに流行したガーランドスタイル

|

ガーランドスタイルはベルエポックの時代にヨーロッパで流行したデザインです。 |

1-1-1. 流行とは

ところで『流行』とは一体何なのか、立ち止まって考えてみたことはありますか?流行には自然発生的なものと、意図して作り出されたものが存在します。 |

1-1-1-1. 現代(大衆の時代)の流行

商業主義が激しい現代では、ファッションの流行は業界側が意図して作り出したものが殆どです。毎年、春夏と秋冬ごとにトレンドカラーやスタイルがファッションショーや雑誌などで提案されますが、これは誰がどういう意図で決めているのでしょうか。 毎シーズン更新されるファッションの流行ですが、2年前から仕込みが始まっています。まずインターカラー(国際流行色委員会)なる国際組織が、流行色を会議で決めます。加盟国それぞれの色彩情報団体がピックアップした色を会議で提案し、議論を経て世界的な流行色が選定されます。誰かの気分などで選ばれているわけですね(笑) 選定された流行色を元に、主にパリを中心とした複数のファッショントレンド情報会社が社内でスタイルを立案し、ファッション業界向けのトレンドブックを出版したり、トレンド予測セミナーなどを開催して業界全体の方向性が固まっていきます。 そこから糸や生地が決まっていきます。流行色が決まってから半年から1年後くらいまでの期間に、糸や生地の国際展示会で流行色による新作が提案されます。 |

東京ファッションウィーク(2010年) 東京ファッションウィーク(2010年)"Tokyo Fashion Week 2010" ©Tokyographer(26 March 2010, 21:01:58)/Adapted/CC BY-SA 2.0 |

それらを使ったファッションが各メゾンでデザイン・製作され、シーズンの半年ほど前にショーなどで発表されます。一般人の目に入るのはこのタイミングですが、かなり前から仕込みが行われているのです。 さらにこの情報がファッション誌などで取り上げられ、店にはトレンドとされるファッションアイテムが並び、人々がそれらを買い求めます。 案の定ですが、このシステムは業界が儲けやすくするためのものです。 Q1. なぜ毎年シーズンごとに変化するのか? Q2. なぜ流行色を決めるのは2年も前なのか? Q3. どういう意図で決まるのか? 消費喚起のために、王侯貴族の時代にはなかったスピードで流行が作られては廃れるサイクルが繰り返されました。ネタ切れが激しく、60sリバイバルや70sリバイバルなどリバイバルにも目を付けられましたが、それすらも陳腐化し、今は一時期ほど熱心に流行を追う人たちはいなくなった印象があります。 |

1-1-1-2. 王侯貴族の時代(アンティークの時代)の流行

1-1-1-2-1. 王侯貴族の流行と大衆の流行

アンティークの時代でも、庶民にも流行は存在しました。但しそれは庶民発ではありません。新しいスタイルを作り出せる人は、王侯貴族の中でも稀有な存在です。まず王侯貴族の中で新しいスタイルが生まれ、それが優れていれば周囲が取り入れ、社交界での流行となります。 |

| アーツ&クラフツのジュエリー | |||

| 王侯貴族のハイジュエリー | 庶民用の安物 | ||

|

|

『循環する世界』 『循環する世界』ギロッシュエナメル ブローチ イギリス 1880年頃 SOLD |

【参考】イギリス 1900年頃 【参考】イギリス 1900年頃 |

| 『妖精のささやき』 ダイヤモンド・ピアス イギリス 1880年頃 SOLD |

|||

高位の上流階級の流行が、数年かけて下位の上流階級へと伝播します。最終的にはそれが庶民にまで降りてきます。古い時代は十年以上、数十年ほどの歳月をかけて降りてくるものでした。しかもそのままの形で降りてくるわけではありません。 庶民は王侯貴族のように無尽蔵にお金をかけられるわけではありません。また、教養がなくジュエリーに慣れ親しんだ経験もないため、オリジナルでデザインを作り出したりカスタマイズするのは無理です。 |

|||

| 【参考】安物のアーツ&クラフツのシルバー・ジュエリー(1900年頃) | ||

|

|

|

故に庶民用の安物の素材はシルバーだけであったり、宝石も質の悪い安いものしか使われていません。デザインも使いまわしで似たようなものばかりです。 圧倒的多数の庶民のために大量生産されており、アンティークジュエリーの一般市場で通常購入できるのはこのクラスです。このため、ディーラーも含めてアーツ&クラフツのアンティークジュエリーと言えばこの類であると認識している人が少なくないのですが、美術史的に見るとこれらは大衆用に陳腐化した安物でしかありません。 大元となる王侯貴族のハイジュエリーを見ないと、流行が発生した原因を紐解くのは不可能です。故に、ここでは王侯貴族のハイジュエリーにだけ注目します。 |

||

1-1-1-2-2. 自然発生的な流行

| 天文学に由来するジュエリー | |

| 1835年のハレー彗星 | 1859年の太陽嵐と太陽フレアの初観測 |

『ハレー彗星』 『ハレー彗星』ダイヤモンド ブローチ ドイツ or オーストリア 1835年 SOLD   『ハレー彗星の回帰を発見したエドモンド・ハレー』 コーネリアン インタリオ イギリス 1835年 SOLD |

『古代の太陽』 『古代の太陽』エトラスカン・スタイル ブローチ イタリア(FASORI) 1850〜1870年代 SOLD  『太陽の沈まぬ帝国』 『太陽の沈まぬ帝国』バンデッドアゲート ブローチ イギリス 1860年頃 SOLD |

自然発生的な流行としては、1835年のハレー彗星の到来や1859年の太陽嵐と太陽フレアの初観測など、当時の知的階層の上流階級の間でホットな話題だったであろう天文学的事象のモチーフがあります。 |

|

| 開国に伴う日本美術の影響 | アーツ&クラフツ運動 |

『白鷺の舞』 『白鷺の舞』舞踏会の手帳(兼名刺入れ)&コインパース セット イギリス 1870年頃 SOLD |

『Tweet Basket』 『Tweet Basket』小鳥たちとバスケットのブローチ イギリス 1880年頃 SOLD |

日本が開国したことで流行したジャポニズムも自然な流れで発生したものですし、ウィリアム・モリスが提唱したアーツ&クラフツ運動が王侯貴族の共感を受けてジュエリーに反映されたのも自然発生的な流れです。 |

|

1-1-1-2-3. 意図的な流行

意図して作られた流行としては、ヴィクトリア女王によるスコティッシュアゲートやオパールのジュエリーがあります。どちらも大英帝国の経済を回して、より繁栄させるためでした。 |

| ヴィクトリア女王による経済対策 | |

| スコットランドのプロモーション | 植民地からの宝石 |

『Royal Memories』 『Royal Memories』スコティッシュアゲート 王冠ブローチ イギリス 1868年頃 SOLD |

『神秘なる宇宙』 『神秘なる宇宙』オパール リング イギリス 1880〜1900年頃 SOLD |

スコティッシュアゲートは文化政策によって遺恨が残るスコットランドの文化を帝国内外でプロモーションし、スコットランド経済を活性化させるものです。オパールは、植民地オーストラリアで新しく発見された宝石の販路を構築し、植民地を含めた帝国経済を活性化させるものです。 |

|

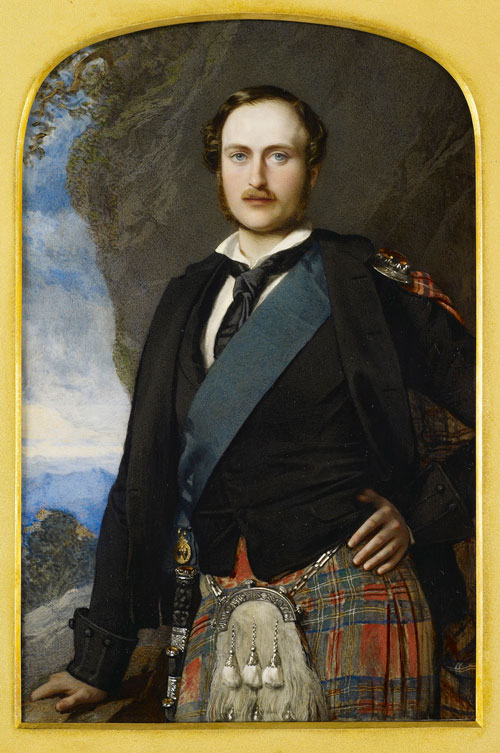

| スコットランドをプロモーションするためのロイヤルファミリーの肖像画 | |

ハイランドの衣装を纏ったアルバート王配(1819-1861年)1852年、33歳頃 ハイランドの衣装を纏ったアルバート王配(1819-1861年)1852年、33歳頃【出典】Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2020 |

ヴィクトリア女王の息子アルバート王子(エドワード7世)とアルフレッド王子(1849年頃) ヴィクトリア女王の息子アルバート王子(エドワード7世)とアルフレッド王子(1849年頃) |

ヴィクトリアン初期くらいまでは、ジュエリーは上流階級しか持つことができない贅沢品でした。しかしながら中期以降は産業革命によって台頭した中産階級がジュエリーを買うようになり、それに合わせて中産階級のための成金的なジュエリーや安物も数多く作られるようになっていきました。 その経済規模は、政策として無視できないほどのものでした。故にヴィクトリア時代は、女王が積極的に庶民を意識したプロモーションを行うようになったのです。 |

|

アレクサンドラ王太子妃のドレス(1870年)25歳頃 アレクサンドラ王太子妃のドレス(1870年)25歳頃【出典】Fashion Museum Bath / Royal Woman ©Bath & North East Somerset Council 2021 |

プリンス・オブ・ウェールズ時代のエドワード7世一家(1876年)【出典】Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2020 プリンス・オブ・ウェールズ時代のエドワード7世一家(1876年)【出典】Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2020 |

王侯貴族は庶民の憧れの存在です。故に女王はプレゼントするなどしてロイヤルファミリーや高位の貴族たちに積極的にPRしたいものを身に着けさせ、庶民に向けてプロモーションしました。 |

|

| 【参考】庶民向けの安物のスコティッシュアゲート | ||

|

|

|

これが成功し、スコティッシュアゲートは庶民の間でも大流行しました。低品質の安物が大量生産されていますが、あまりの人気ぶりにスコットランドだけでは生産が追いつかず、バーミンガムに外注されるようになったほどでした。さらに、石のカットは技術力で世界的に定評のあったドイツのイダー=オーバーシュタインに外注するようになりました。外国の経済まで回す、大英帝国最盛期の恐るべき大衆パワーです(笑) |

||

1-1-1-2-4. きちんと背景がある流行

自然発生的な流行にせよ、意図的な流行にせよ、アンティークの時代の流行には必ず知的な背景があります。特に世界を主導していた王侯貴族のためのハイジュエリーは当時の最先端を如実に反映しており、紐解くと知的な面白さも感じられるのです。 意図的と言っても、アンティークの時代の流行は自分だけが楽して儲けるためのものではありません。ヨーロッパの王家のみがなれた君主という立場は本当に特殊です。成金庶民がケチだったり、お金を儲けたがったり自己顕示欲が強かったりするのは、元々は"持つ立場"ではなかったからです。持っていることが当たり前ではないため、意識していなくても防衛本能的に、人から奪い取ってでももっともっとお金を集めようと本能が働くのです。 |

暫定王位継承者と認定された頃のヴィクトリア女王(1819-1901年)11歳頃、1830年 暫定王位継承者と認定された頃のヴィクトリア女王(1819-1901年)11歳頃、1830年 |

君主は生まれながらにして立場が確定しています。 成り上がる必要はありませんし、取って代わられることも通常はありませんから、ライバルを意識して奸計を企てたり嫉妬することもありません。 努力なく全てを持てる立場です。 その代わり、だからこそ全国民に責務を負い、全国民が幸せになれるようその全てを捧げるのです。 リミットレスで贅沢ができて、権力も持っていて羨ましいと感じる人もたくさんいると思いますが、実際は全国民のための生贄みたいな立場のように感じます。 |

| 王侯貴族の時代の流行(戦前) | 大衆の時代の流行(戦後) | |

| 数年から数十年のサイクル | 半年ごとのサイクル | |

| 自然発生的 | 意図的 | 意図的 |

初期アーツ&クラフツ スリーバード ブローチ 初期アーツ&クラフツ スリーバード ブローチイギリス 1880年頃 SOLD |

スコティッシュアゲート ブローチ スコティッシュアゲート ブローチイギリス 1860年頃 SOLD |

|

そんな人が企画立案する流行だからこそ、そこには国民が幸せになるよう想いが込められています。スコティッシュアゲートであれば、スコットランドの文化と誇りを今一度取り戻して欲しい、ジュエリーの製作・販売に関する人たち全てが潤って欲しい、国民にオシャレを楽しんでもらい文化的で豊かな生活を送って欲しい、などの女王の想いが背景にあります。自分が儲けるために権力を行使して起こす流行ではありません。そんなことしなくても莫大なお金は持っていますから(笑) 戦後、大衆の時代の流行は知的な背景がありません。ヴィンテージ以降のジュエリーは紐解けるものがまるでないので面白くありませんし、HERITAGEではお取り扱いしません。王侯貴族でなくとも、せめてカリスマ的な魅力を持つセレブや傑出したセンスを持つアーティストが企画した流行ならばまだ少しは魅力がありそうですが、現代は自分たちが儲けるためだけに、誰かよく分からない人たちが流行を決めているのです。 幼少期から美的感覚を磨く環境にあった上流階級と違い、庶民は戦後、いざオシャレができる環境となってもどうしたら良いのか分かりませんでした。 流行色を決めているインターカラー(国際流行色委員会)が発足したのは1963年です。フランス、スイス、日本が主導し、発起国に加えてアメリカ、イギリス、イタリア、西ドイツ、ベルギー、スペイン、オランダ、スェーデンの11カ国が参加しました。第二次世界大戦によって完全に王侯貴族の時代が終わり、日本は貴族が廃止され、庶民がどうしたら良いのか分からず全世界的に迷走した結果と言えるでしょう。 現代人はインターカラーが作り出す流行を毎シーズン追うのが当たり前のような意識になっていますが、現代の『常識』は戦後に作られた歴史の浅いものが殆どだったりします。 |

||

毎シーズン繰り返されるセール 毎シーズン繰り返されるセール |

数年から数十年かけて流行するアンティークの時代は、シーズン末期にセールなんてあり得ませんでした。王侯貴族から庶民に降りていく過程で陳腐化するだけです。 現代は毎シーズン、セールが当たり前のようにあります。作ったものを全て売り捌き、次の流行を買ってもらわないといけないから無理やり売るのです。本来、毎シーズン流行が変化するなんておかしいです。現代のファッション業界は全くサスティナブルではないですね(笑) |

1-1-2. ガーランドスタイルが流行した背景

|

ガーランドスタイルは自然発生的に起こった流行です。ベルエポックの時代に流行した理由も、時代背景を紐解くと分かります。 ガーランドスタイルは、ルイ16世の時代に流行したルイ16世様式(マリー・アントワネット様式)のリバイバル様式になります。 リバイバルと言っても、ネタ切れを起こして無理に50sや60sにスタイルを求めた現代の意味のないリバイバルとは異なります。 |

1-1-2-1. ルイ16世(マリー・アントワネット)様式とは

フランス国王ルイ16世(1754-1793年) フランス国王ルイ16世(1754-1793年) |

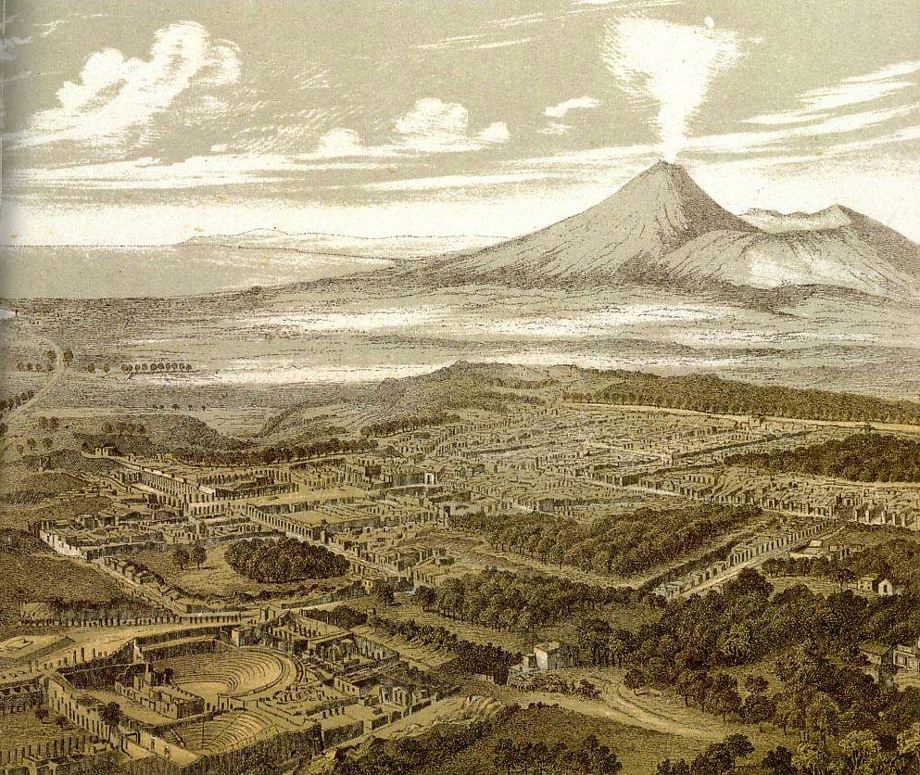

ルイ16世様式はルイ16世が統治した1774から1793年までの約19年間、フランス革命直前のフランスで発展した建築、家具、装飾、芸術のスタイルです。 当時はイタリアでヘルクラネウム(1738年)、続いてポンペイ遺跡(1748年)が発見され、古代遺物の発掘が相次いだ時期でもありました。 |

ポンペイの想像図(フリードリヒ・フェデラー 1850年) ポンペイの想像図(フリードリヒ・フェデラー 1850年) |

具体的に知らなくても、何となくのイメージで昔は今より不便で貧相な生活をしていたと思っている人は少なくないでしょう。テクノロジーは進化し続けるものだから、昔の方が今より豊かな生活であることはあり得ないと・・。当時のヨーロッパの人々は、古代のヨーロッパ世界の想像を遥かに超えた豊かな生活に驚きました。キリスト教に支配された中世ヨーロッパの暗黒時代を経て、ヨーロッパが再び古代ローマの生活水準になったのは産業革命以降とも言われています。 |

フランス王妃マリー・アントワネットの部屋の再現(18世紀後期)ルーブル美術館 フランス王妃マリー・アントワネットの部屋の再現(18世紀後期)ルーブル美術館 |

純粋な西洋美術と言える、荘厳な古代ローマ&ギリシャ美術をベースとした新しい理想美(Beau idéal)を創造しようとしたのがルイ16世(マリー・アントワネット)様式です。故に、古代ローマや古代ギリシャの美術からの影響が強く見られます。 |

フォンテーヌブロー城のマリー・アントワネットの寝室(1787年) "P1290875 Fontainebleau chateau rwk" ©Mbzt(7 December 2014, 12:21:10)/Adapted/CC BY-SA 4.0 フォンテーヌブロー城のマリー・アントワネットの寝室(1787年) "P1290875 Fontainebleau chateau rwk" ©Mbzt(7 December 2014, 12:21:10)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

"P1290875 Fontainebleau chateau rwk" ©Mbzt(7 December 2014, 12:21:10)/Adapted/CC BY-SA 4.0 "P1290875 Fontainebleau chateau rwk" ©Mbzt(7 December 2014, 12:21:10)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

オーソドックスなフランスの貴族スタイルと言えばこの様式をイメージされる方も多いと思いますが、実はこのルイ16世様式自体が古代ローマ&ヨーロッパのリバイバル様式とも言えるのです。 |

1-1-2-2. ベル・エポックの時代

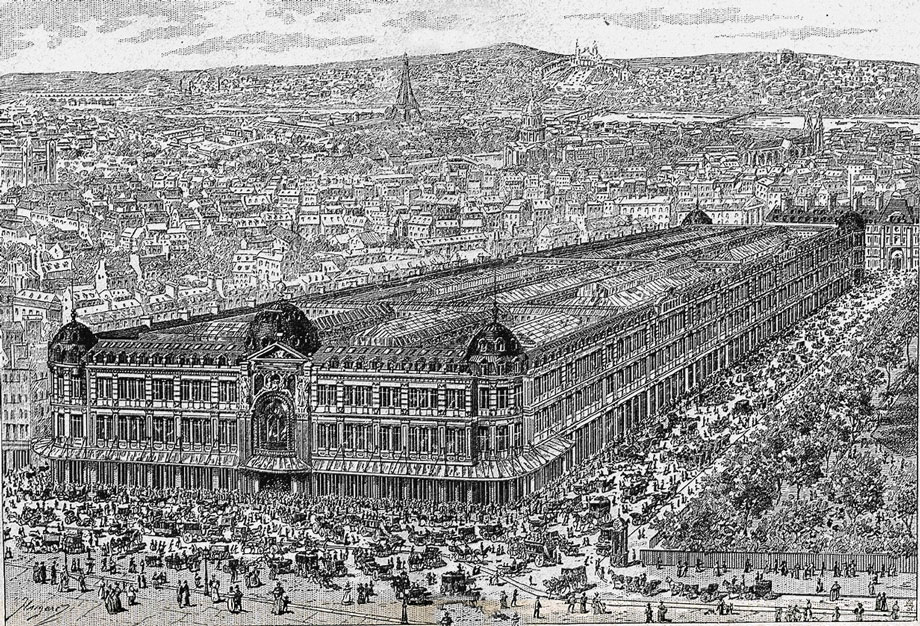

ベル・エポックはフランス語で『良き時代』を意味します。1871年に敗戦で終結した普仏戦争からの復興を遂げた19世紀末から、苛烈を極めた第一次世界大戦が勃発するまでの平和な期間を指します。他国に遅れをとっていた産業革命を経験し、大衆が豊かになったことで若い中産階級の女性たちが旺盛な消費意欲で経済を牽引したエネルギーに満ち溢れた時代です。 |

ベル・エポックの時代に湧くボン・マルシェ(安い)百貨店(1887年) ベル・エポックの時代に湧くボン・マルシェ(安い)百貨店(1887年) |

日本の高度経済成長期をイメージされると良いです。週末になると家族連れの大衆が大挙して訪れ、列をなしていた時代が日本にもありました。百貨店は大衆にとって、憧れと非日常の場でした。本物の富裕層向けの一点物の最高級品ではなく、庶民がちょっと頑張れば手が届く、高級な雰囲気を出しながらも「安さ/お得」を売りにして財布の紐を緩ませる多売ビジネス・モデルです。安さを売りにした商品ラインナップ、百貨店に列をなす女性客、買い物中毒による破滅など、少し前の日本と同じようなことがベルエポックのフランスでも起きていました。 1870年のナポレオン3世の廃位によって共和政に移行したので、その後となるベル・エポックはフランス貴族の時代ではなく『大衆の時代』です。『一億総中流』として活気があった時代の日本と同じです。 |

1870年に投降したナポレオン3世とビスマルクの会見 1870年に投降したナポレオン3世とビスマルクの会見 |

フランスは皇帝ナポレオン3世が帝政を行っていましたが、普仏戦争で捕虜となりました。長男ナポレオン・ウジェーヌが皇太子として存在しましたが、共和政への移行を求める運動がパリ中に広まり、廃位されて第三共和政に移行しました。日本より遥かに早くフランスは貴族の時代が完全終わり、大衆の時代に突入したのです。ところで、この普仏戦争の原因とその後の影響を詳しくご存知でしょうか。 |

1-1-2-3. 普仏戦争の背景となるナショナリズムの原因『ナポレオン戦争』

ナポレオン・ボナパルト(1769-1821年) ナポレオン・ボナパルト(1769-1821年) |

フランス皇帝ナポレオンは後世に至るまで、ヨーロッパに絶大な影響を与えました。『国家』や『民族』の意識にまで及びます。 島国かつ単一民族と言える日本の場合、他国と自国を分けたり、日本人とそれ以外の民族を分けたりする際、どう境界線を引くか困ることはあまりないと思います。 実際に植民地となって他民族に支配されたり、分割統治された経験もないため、国家や民族に関する意識が他国や他民族より薄いのです。 |

西ヨーロッパの地図(現代) 西ヨーロッパの地図(現代)"Europe countries map en 2" ©San Jose, Hayden 120(02.04.2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

しかしながら大陸の場合はそうは行きません。現代に於いて、国家の境界線や名称が変化することは多くありません。こんな感じで、ヨーロッパ地図を覚えている方も多いでしょう。しかしながら、これらの国家は日本のように古来からずっとこの形で存在してきたわけではありません。 |

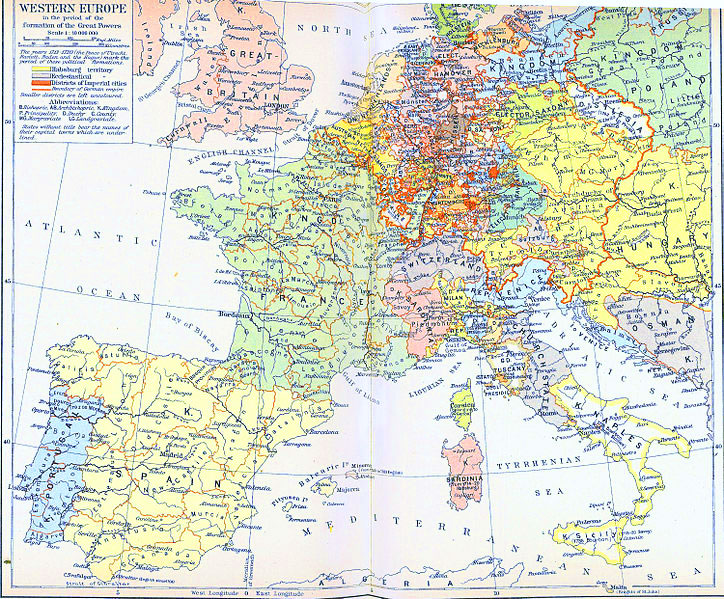

西ヨーロッパの地図(1715年頃) 西ヨーロッパの地図(1715年頃) |

これはナポレオンによる侵略戦争(1799-1815年)以前の西ヨーロッパの地図です。島国イギリスは分かりやすいですし、ポルトガルやスペイン、フランスなどは現代とあまり変わらず比較的分かりやすい感じです。しかしながら地理的にキリスト教カトリックの統治色が強い神聖ローマ帝国やイタリア近隣は統一されておらず、小国がゴチャゴチャしていて極めて分かりにくいです。 |

ホーエンシュタウフェン朝の神聖ローマ帝国とシチリア王国の地図 ホーエンシュタウフェン朝の神聖ローマ帝国とシチリア王国の地図"Mitteleuropa zur Zeit der Staufer" ©Alphathon /'æ?f?.θ?n/ (6 May 2016)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

これが相続や戦いによって時代ごとに細々と変化します。 専門家以外はちょっと覚えられないというか、理解して覚える労力を使いたくない感じです(笑) まあでも現代のように情報インフラが発達していない時代、暮らす人々にとっては自身が平和に暮らせれば特に国や君主なんて関係ありません。 その意識を大きく変えたのがナポレオンの侵略戦争でした。 |

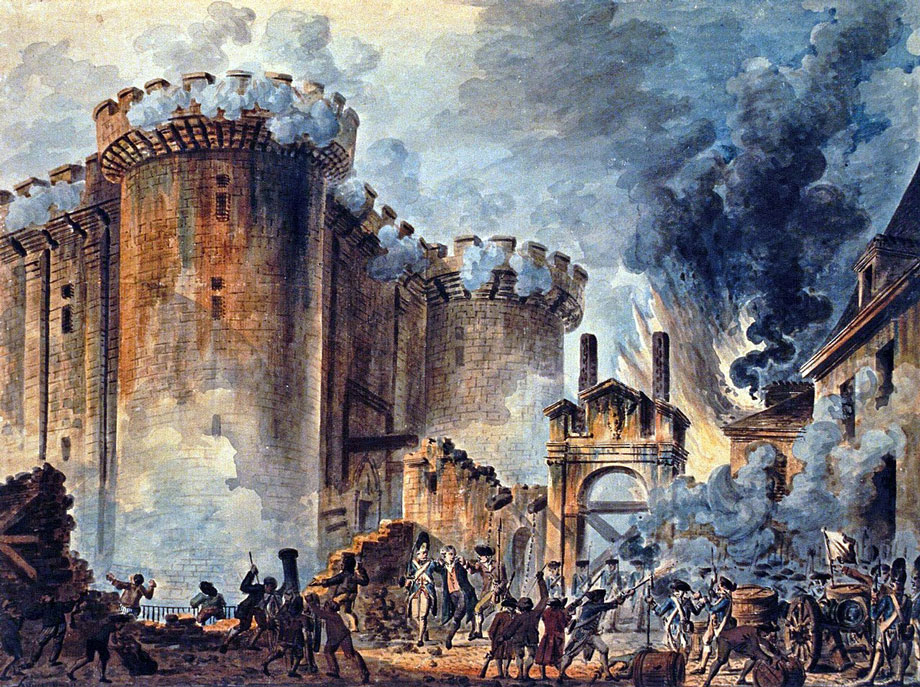

バスティーユ襲撃(ジャン=ピエール・ウエル 1789年)フランス国立図書館 バスティーユ襲撃(ジャン=ピエール・ウエル 1789年)フランス国立図書館 |

フランス革命に端を発する18世紀末から19世紀初期にかけてのフランスを中心としてヨーロッパの状況はとても複雑で、1つ1つ状況を整理して見ていかないと極めて理解し難いです。詳細は以前順を追ってご説明しておりますが、一部を切り取って端的に述べると以下の経緯となります。 フランスの革命勢力が他国からの武力による干渉に対抗するため、圧倒的に不足している兵力を補うことを目的にフランス公安委員会として『国家総動員』を発令し、徴兵制度を施行しました。これにより、120万の兵士が新たに軍に加わりました。これは傭兵を軍の主力としていた当時のヨーロッパの君主国家では想像できないほどの大兵力でした。 こうして肥大化したフランス軍は兵力で対仏大同盟軍を圧倒したものの、大量に必要となる補給物資の多くは敵国領土からの徴発に依存しており、物資を補い続けるには新たに奪い取っていくしかなく、以降フランスによる侵略の様相を帯びていくことになったのです。これがナポレオンの思惑とも合致し、皇帝ナポレオンによる侵略戦争へと発展していきました。 |

1792年、23歳のナポレオン・ボナパルト(制作1835年) 1792年、23歳のナポレオン・ボナパルト(制作1835年) |

フランス皇帝ということで、ナポレオンはフランス人というイメージを持っていらっしゃる方も多いと思います。 詳細は以前ご説明しましたが、元々はジェノヴァ共和国支配下のコルシカ島に生まれたイタリア人で、16世紀に島に移住した先祖はトスカーナ州に起源を持つ古い血統貴族でした。 幼年期のナポレオンは読書に明け暮れた、無口で友達の少ない少年だったと言われています。 |

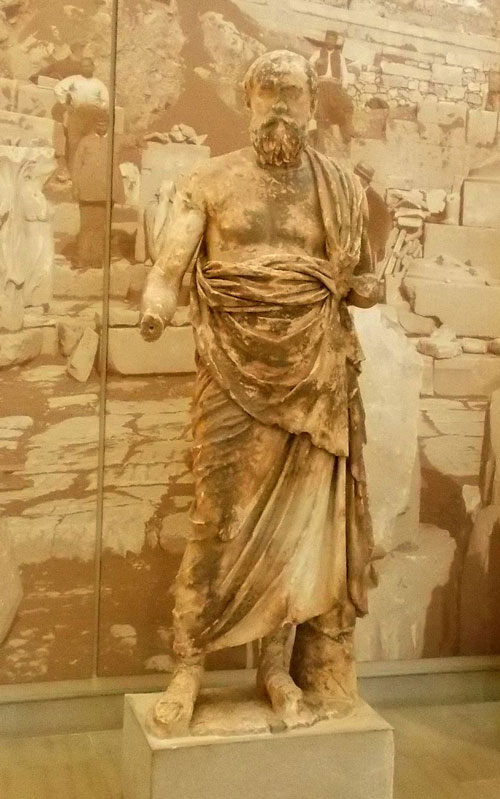

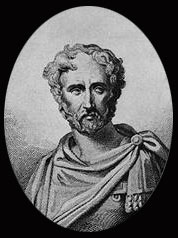

古代ローマの著述家プルタルコス(46-48〜127年頃)デルフィ考古学博物館 古代ローマの著述家プルタルコス(46-48〜127年頃)デルフィ考古学博物館"Philosopher or priest of Delphi - Archaeological Museum of Delphi" ©Odysses(2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

読書に明け暮れていたナポレオンが愛読したのが、古代ローマ帝国の著述家プルタルコスが著した『英雄伝(対比列伝)』などでした。 プリニウスの『博物誌』を始め、古代ギリシャやローマの知識は元々ヨーロッパ貴族の最重要の教養の1つでしたが、ナポレオンは古代の傑出した軍人・政治家たちが紹介された『英雄伝』を特に精読したのです。 |

ナポレオンの母マリア・レティツィア・ボナパルト(1750-1836年) ナポレオンの母マリア・レティツィア・ボナパルト(1750-1836年) |

ナポレオンの語録として、 そのナポレオンの母マリアはコルシカ人としてのアイデンティティーが強く、1729年から1769年のコルシカ独立戦争では女性でありながら兵士として参加したほどの、勇敢で誇りに満ちた女性でした。 息子ナポレオンがコルシカ訛りのフランス語を話して同級生のフランス貴族たちから馬鹿にされるようなフランスに移住してからも、終生コルシカ語を使い続けるような芯の強い人物でした。 1785年のナポレオンが15歳の頃、母マリアは34歳で夫を亡くしましたが、再婚することなく女手一つで5男3女を育てました。 |

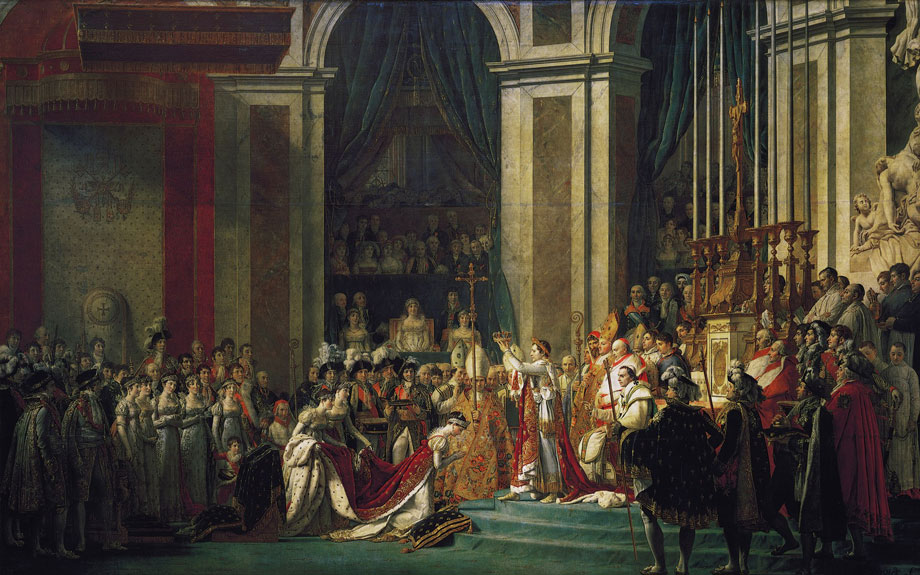

『1804年のフランス皇帝ナポレオン一世の戴冠式と皇妃ジョゼフィーヌの戴冠』 『1804年のフランス皇帝ナポレオン一世の戴冠式と皇妃ジョゼフィーヌの戴冠』(制作 1805-1807年)ルーブル美術館 |

貧しいながらも苦労して子供たちを育て上げた母マリアは、皇太后の称号を得た後でも他の家族のように贅沢をすることはなく、質素に生活して金銭を倹約しました。決してケチだったわけではなく、必要な時は適切にお金を使っています。ナポレオンがエルバ島に追放された際は、それまで貯めた資金で困窮した元部下や家族を援助しており、86歳で亡くなるまで頭脳は明晰だったそうです。 1804年のナポレオンの戴冠式には出席しなかったそうですが、ナポレオンの命令によって上の絵では中央に母マリアの姿が描かれています。それほど母を慕い、誇りに思っていたということでしょう。 |

ナポレオン・ボナパルト(1769-1821年) ナポレオン・ボナパルト(1769-1821年) |

当然ながらそんなナポレオンがフランス人としてフランスに尽くそう、フランスを偉大な帝国にしようと思っていたわけはありません。 偉大なる古代ギリシャ・ローマにルーツを持つ誇り高い英雄として、かつての超大帝国ローマ帝国を復活させたいと夢を抱いたのでした。 |

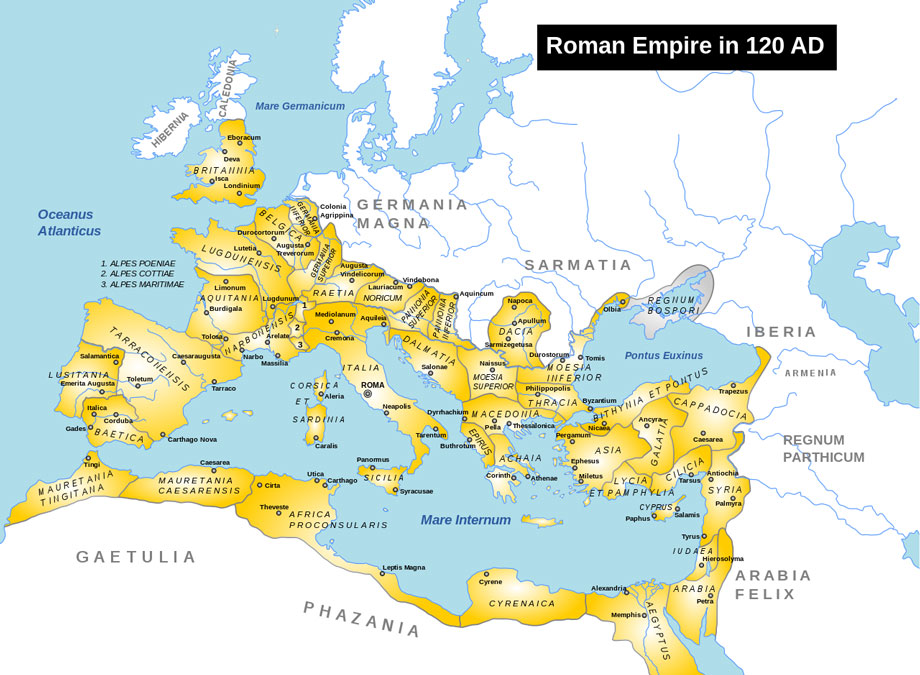

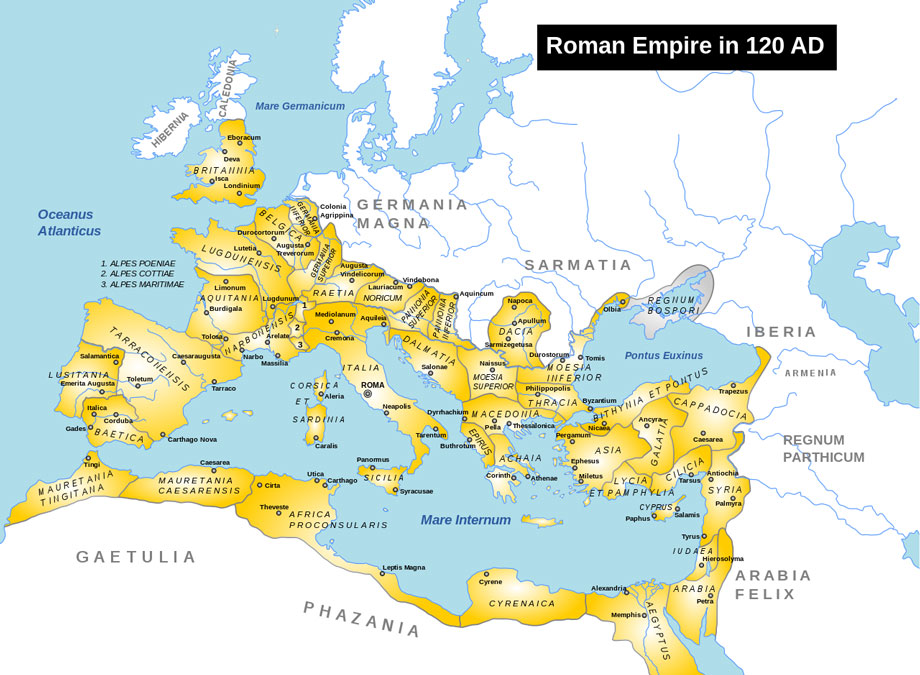

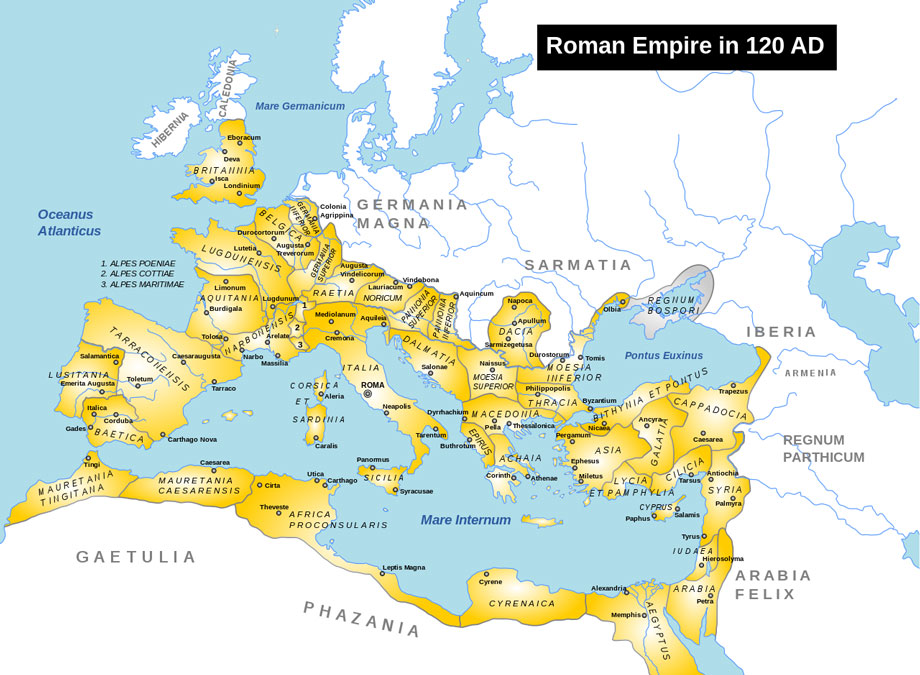

古代ローマの120年頃の領土 "Roman Empire 120" ©Andrei nacu(5 May 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 古代ローマの120年頃の領土 "Roman Empire 120" ©Andrei nacu(5 May 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

古代ローマ貴族の末裔であり、由緒あるイタリア貴族のナポレオンにとって、フランス皇帝と言うちっぽけな一国の君主の座は、最終目標である大帝国を築くための足がかりに過ぎなかったのです。この思惑が、肥大化したフランス軍に必要とされた侵略戦争と合致したわけです。 |

エジプト遠征(1798-1801年)カイロのナポレオン エジプト遠征(1798-1801年)カイロのナポレオン |

アレクサンドリアは古代ギリシャから続く古代世界の学術の中心都市であり、エジプト遠征の意図も納得できるものです。 |

2番目の妻マリー・ルイーズと息子ナポレオン2世(1811年) |

魂の恋人であり最愛の女性ジョゼフィーヌと離婚してまで授かった待望の息子、乳児のナポレオン2世に『ローマ王』の地位を授けたのももちろんローマ帝国再興の意思が現れたものです。 ただ、やりたかったことは理解できますが、ナポレオン以外の大多数のヨーロッパ人にとっては迷惑なだけの話でした。そもそも庶民は古代ギリシャやローマの教養を持たないどころか、文字すらも読めない人がたくさんいる時代です。 |

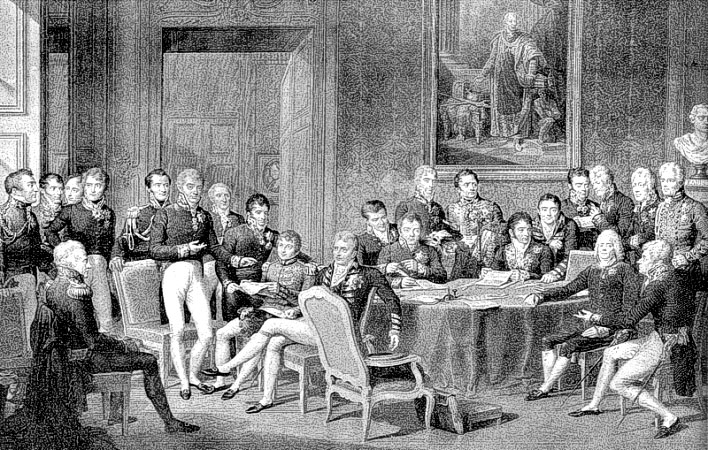

ウィーン会議(1814-1815年) ウィーン会議(1814-1815年) |

ナポレオン戦争によって、ヨーロッパの国境はメチャクチャになってしまいました。ナポレオンをエルバ島に追放後、ヨーロッパの秩序再建と領土分割のために諸国代表が集まってウィーン会議が開催されました。 |

|

|

| ウィーン会議の風刺画 | |

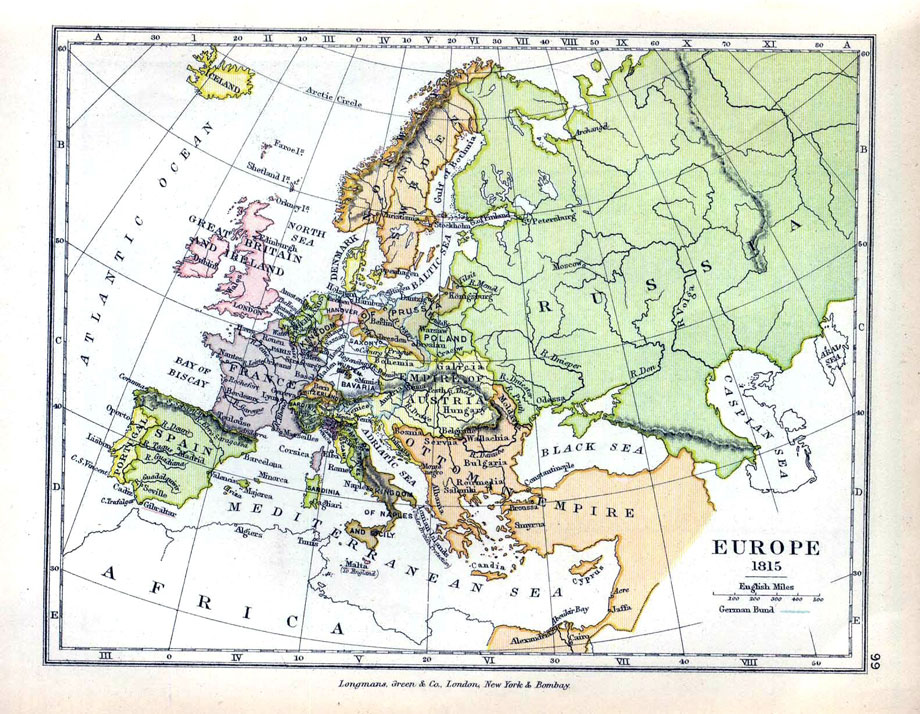

1792年以前の状態に戻す正統主義を原則としたものの、各国の利害が衝突して「会議は踊る、されど進まず」と評されるほど進捗しませんでした。そこへナポレオンがエルバ島を脱出したという報が入り、危機感を抱いた各国が妥協することで1815年にウィーン議定書が締結されました。この議定書により出現したヨーロッパの新たな国際秩序はウィーン体制と呼ばれています。 |

|

ウィーン体制(1815年)のヨーロッパ ウィーン体制(1815年)のヨーロッパ |

一応決着がついたものの、ナポレオン戦争とウィーン会議などを通し、国境の明確な根拠なんて存在しないことが露見してしまったのです。 |

1-1-2-4. ヨーロッパ諸国で醸成されたナショナリズム

ピピンの寄進(756年) ピピンの寄進(756年) |

1789年の教皇領(教皇国) 1789年の教皇領(教皇国)©maix(2007)/Adapted/CC BY 3.0、©Alphathon(2013)/Adapted/CC BY 3.0 |

古代ローマ帝国末期に権力とキリスト教が結びつき、中世以降はキリスト教がヨーロッパを支配してきました。イエス・キリストの代行者であるローマ教皇が認めた王が、神の代行者として各国を統治します。ローマ教皇自身も教皇領(教皇国)の君主として、自国を統治していました。 |

|

| キリスト | 君主 |

王としてのキリスト(ハンス・メムリンク作 1485年頃) 王としてのキリスト(ハンス・メムリンク作 1485年頃) |

プファルツ選帝侯、ボヘミア王フリードリヒ5世(1596-1632年) プファルツ選帝侯、ボヘミア王フリードリヒ5世(1596-1632年) |

国家は神により王権が付与された君主によって支配されるという『王権神授説』の考えの元、ヨーロッパの統治は行われてきたのです。この思想は当たり前のように人々に根付き、長年染み付いた意識を疑う者はいませんでした。 |

|

手かざしで病を癒すフランス王ルイ14世(1690年) 手かざしで病を癒すフランス王ルイ14世(1690年) |

"神のお墨付き"は極めて効果的です。 最も優れている者が君主になるべきという考え方をする場合、"優れている"定義は時代や状況によって変わります。 最も強い者、あるいは最も賢い者というように、能力的に定義してしまうと一気に立場は不安定になります。 信仰する神が代行者として遣わした君主。民衆はその支配を思考停止で受けます。神の代行者が統治する土地に住まわせてもらっている、そういう意識です。 |

民衆に示されるルイ16世の首(1793年)フランス国立図書館 民衆に示されるルイ16世の首(1793年)フランス国立図書館 |

しかしながら啓蒙時代を経て、君主も殺害し、民衆に自我の意識が芽生えたのです。 国は誰のもの?君主のもの?自分たちのもの? この意識が醸成され、ナショナリズムとして現れ始めたのです。 |

1-1-2-5. 『諸国民の春』の発生

ヨーロッパの秩序再建と領土分割を大義名分に制定されたウィーン体制でしたが、それは旧来の王侯貴族が引き続き民衆を支配する環境を復活させるためのものでした。自国で市民革命が起きぬようウィーン体制を敷き、体制下で必要あらば民衆に諸権利を付与する等のガス抜きを行いながら、ナショナリズムの抑制を図りました。 しかしながら高揚するナショナリズムがついに爆発し、1848年から1849年にかけて、ヨーロッパ諸国に『諸国民の春』とも呼ばれる1848年革命が発生し、ウィーン体制が崩壊しました。日本は類似の革命を経験していないので、歴史の授業で教わった方も理解しにくかったかもしれません。 さらに分かりにくのが、アンティークジュエリーの本場と言える大英帝国では国家や体制自体を揺るがすほどの大事は発生しなかったことです。 |

1848年のフランス二月革命(19世紀)カルナバル美術館 1848年のフランス二月革命(19世紀)カルナバル美術館 |

1848年革命で一転した主な地域はオーストリア、フランス、イタリア、ドイツです。オーストリアは以前ご紹介した通りです。 |

フランス(二月革命)

オルレアン朝のフランス人の王ルイ・フィリップ(在位:1830-1848年) オルレアン朝のフランス人の王ルイ・フィリップ(在位:1830-1848年) |

1789年の革命によって、フランスの絶対王政は終わりました。 しかしながら混乱から帝政を経てナポレオン失脚後、君主の権力を限定した『立憲君主制』の王政が『復古王政』として立ち上がっています。 19世紀初期のフランス情勢はゴチャゴチャを極め、今回は割愛しますが、1848年革命が起こった時点では『7月王政』と呼ばれるオルレアン朝の立憲君主制の王政となっていました。 |

ナポレオン3世(1808-1873年) ナポレオン3世(1808-1873年)フランス第二共和政の大統領(在任:1848-1852年) フランス第二帝政の皇帝(在位:1852-1870年) |

1848年革命を契機にフランスのトップとなったのがナポレオン3世です。 表面だけ見ると、「なぜ市民革命よって皇帝が誕生?」と不思議に思うのですが、ナポレオン3世は甥ナポレオン・ボナパルトの威光に依存しながらもナショナリズムの擁護者として振る舞っていました。 1815年に初代ナポレオンが失脚後は亡命生活を送っていましたが、1830年にローマに移住した後はイタリア統一運動にも参加しています。 初代ナポレオンがイタリア統一運動に大きく貢献したこともあって、イタリア・ナショナリストからのボナパルト家への信頼は非常に厚いものがありました。 |

しかしながらこれが原因で「(初代ナポレオンがローマ王の地位を授けた)ナポレオン2世をイタリア王に擁立しようとした。」とされ、1831年初頭にローマ教皇の官憲からローマ追放処分を受けることになりました。ローマ教皇領の出禁を食らう名門家の人って、結構いるようですね。 それはさておき、このような活動の背景によって、1848年の二月革命で王政が消えたフランスにようやく帰国できたナポレオン3世が担ぎ上げられ、大統領を経て第二帝政が始まったのです。フランス皇帝となった後はクリミア戦争(1853-1853年)でウィーンを終焉させ、ヨーロッパ各地のナショナリズム運動を支援することでフランスの影響力を拡大していきました。 |

イタリア

1843年のイタリア "Italia 1843" ©Gigillo83(1 February 2011)/Adapted/CC BY-SA 3.0 1843年のイタリア "Italia 1843" ©Gigillo83(1 February 2011)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

中世以降イタリアは小国に分裂し、それぞれの国家はオーストリアやスペイン、フランスの後ろ楯で権力争いが行われていました。 19世紀初頭にナポレオンの勢力に入り改革が行われたものの、1815年にナポレオンが没落した後はオーストリア帝国の影響下で旧体制が復活しました。 ただ、ナポレオンによって強く認識されるようになったナショナリズムの意識により、1815年から1871年にかけてイタリア統一運動が起こっていました。 |

| 1848年革命時の教皇国家のトップ | |

| ローマ教皇 | 首相 |

第255代ローマ教皇 ピウス9世 第255代ローマ教皇 ピウス9世(在位:1846−1878年)1847年頃、55歳頃 |

教皇国家 首相 ペレグリーノ・ロッシ(1787−1848年) 教皇国家 首相 ペレグリーノ・ロッシ(1787−1848年) |

1848年にオルレアン朝の王政が倒されたフランスの二月革命はイタリアにも波及しました。教皇国家では首相ペレグリーノ・ロッシがカンチェッレリア宮の階段で暗殺され、ローマ教皇ピウス9世も市民軍に軟禁され、ローマを脱出することになりました。 |

|

ローマ共和国の国旗(1849年2月-6月) ローマ共和国の国旗(1849年2月-6月) |

無政府状態になった教皇国家に樹立されたのがローマ共和国でした。 信仰の自由が保証され、史上初めて死刑禁止の憲法を発効した国家で、古代ローマ帝国を真似て三頭政治を行った興味深い国家だったのですが、5ヶ月にも満たない短命に終わりました。 |

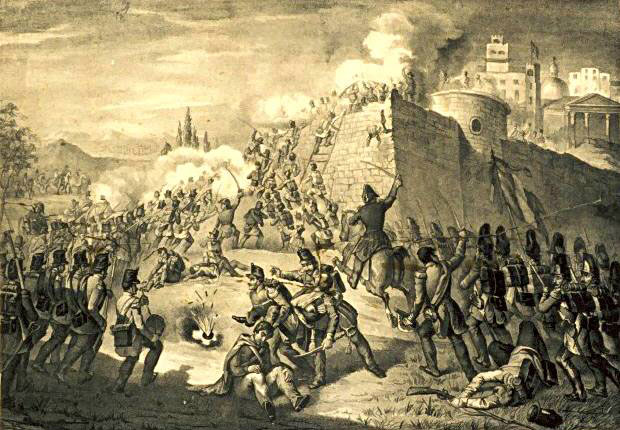

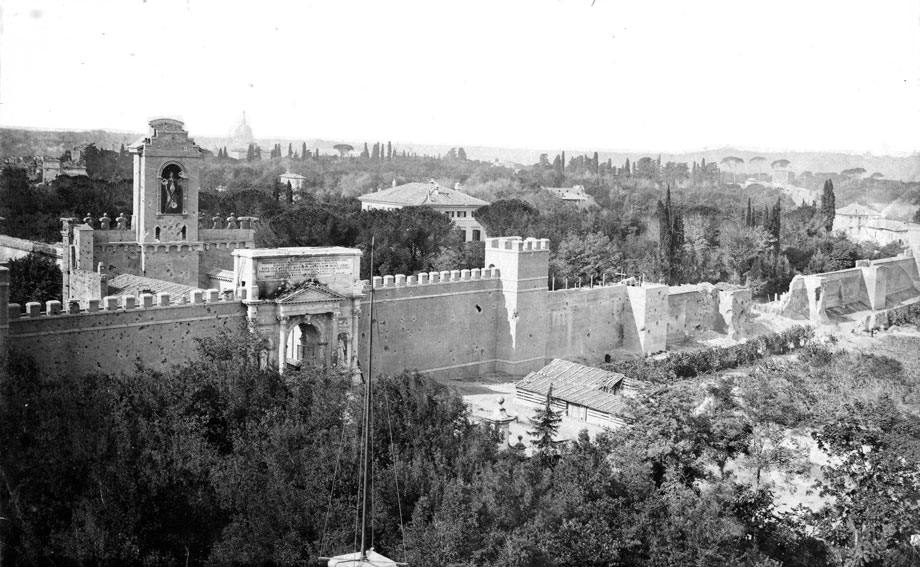

ローマ包囲戦(1849年)アウレリアヌス城壁の要塞へのフランス軍の攻撃

ローマ包囲戦(1849年)アウレリアヌス城壁の要塞へのフランス軍の攻撃 |

内部からの瓦解ではなく、外国からの干渉が原因です。ローマ教皇ピウス9世がフランスに援助を求め、ナポレオン3世が自ら出陣して指揮を執りローマを陥落させました。 なぜローマ教皇の要請に応じたのかと言うと、フランスへの帰国を果たしたばかりのナポレオン3世は大統領選挙中にカトリックの票目当てにピウス9世のローマ帰還支援を公約にしていたからです。思惑を理解すると、歴史の流れが納得して理解できますね。 こうしてローマ共和国は短命に終わり、ピウス9世はローマに戻りました。 |

ドイツ

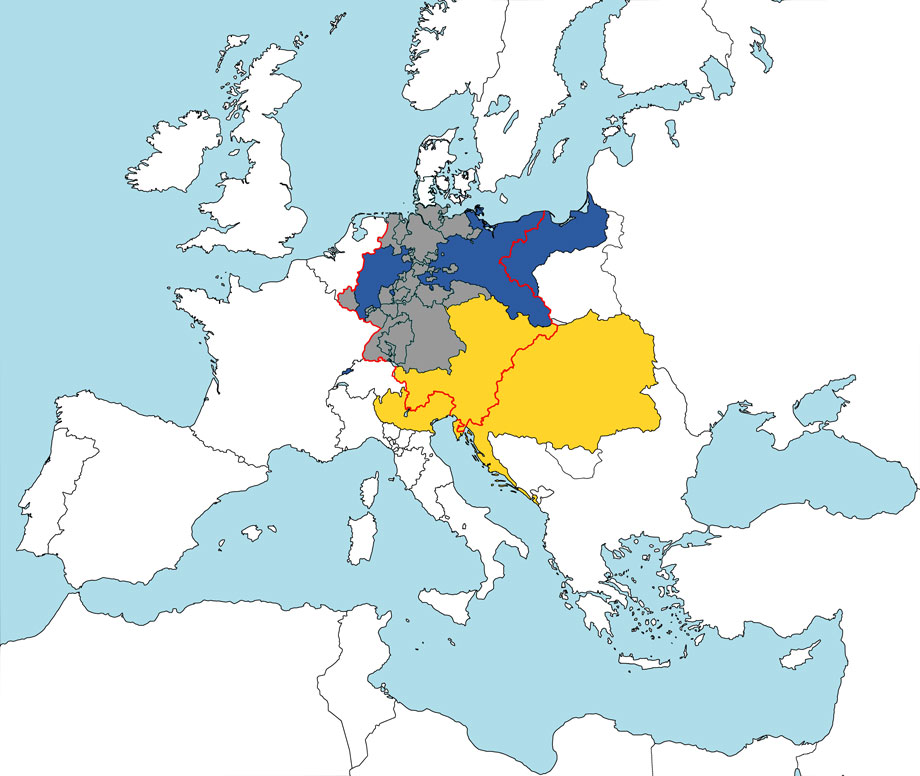

ドイツの分かりにくさは酷いです(笑)。ウィーン会議を経て、1815年に成立したドイツ連邦(ドイツ連盟)は旧神聖ローマ帝国を構成していたドイツの35の連邦と4つの帝国自由都市との連合体で、オーストリア帝国を盟主として発足しました。もう1つの構成大国としてプロイセンがあります。 |

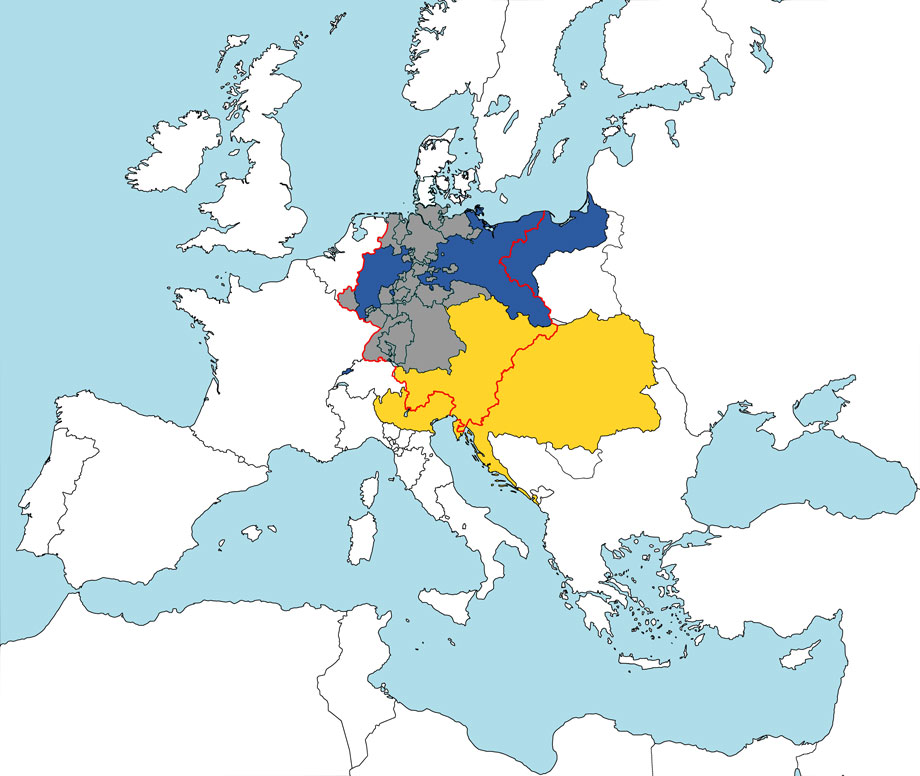

1820年のドイツ連邦(赤線内) "Map-GermanConfederation" ©52 Pickup at the English Wikipedia(13 April 2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0 1820年のドイツ連邦(赤線内) "Map-GermanConfederation" ©52 Pickup at the English Wikipedia(13 April 2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0プロイセン王国(青)とオーストリア帝国(黄色)は連邦の外にも領土を有する |

アメリカ合衆国のような、一応1つの国家としてまとまった体をなしている連邦国家ではなく、EUのような国家の緩やかな連合体(国家連合)であるため、『ドイツ連盟』と訳す方が相応しいとされるような連合体でした。 |

ドイツ連邦(赤線内)、

プロイセン王国(青)、オーストリア帝国(黄色) "Deutscher Bund" ©ziegelbrenner(19 January 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 ドイツ連邦(赤線内)、

プロイセン王国(青)、オーストリア帝国(黄色) "Deutscher Bund" ©ziegelbrenner(19 January 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

プロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世(在位:1840−1861年)1847年、52歳頃 プロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世(在位:1840−1861年)1847年、52歳頃 |

オーストリアでも1848年革命が起きていますが、そのウィーン三月革命の影響もあってプロイセン王国でもベルリンで軍隊と市民の大規模衝突が発生しました。ベルリン三月革命と呼ばれ、プロイセン王ヴィルヘルム4世が議会の召集や憲法の制定を認めるなどし、自由主義内閣が成立しました。 ドイツ統一を目指して国民議会が召集され、それぞれの思惑が渦巻きながらも立憲君主制に向けてヴィルヘルム4世がドイツ皇帝に推挙されました。しかしながらヴィルヘルム4世は『玉座のロマン主義者』と呼ばれるほど中性的な王権に憧れていた人物で、下からの統一を嫌って帝位を拒否しました。 この後、国民議会は反革命勢力の弾圧によって解散させられました。 |

|

1-1-2-6. 普仏戦争の背景となるドイツ統一

1848年革命ではイタリアやドイツなどは統一されずに収束しましたが、一度芽生えたナショナリズムの意識が消えることはなく、各国の統一に向けた動きは少しずつでも着実に進んでいきました。普仏戦争の背景になったのも、ドイツ統一への動きでした。 |

1820年のドイツ連邦(赤線内) 1820年のドイツ連邦(赤線内)プロイセン王国(青)とオーストリア帝国(黄色)は連邦の外にも領土を有する "Map-GermanConfederation" ©52 Pickup at the English Wikipedia(13 April 2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

2つの大国と、諸連邦や自由都市から成るドイツ連邦でしたが、オーストリア帝国を含めるか否かで意見が別れていました。 ドイツ民族以外を統一ドイツに入れるわけにはいかないという民族主義的な意見や、オーストリアを入れれば他地域は属国のようになってしまう意見がありました。 オーストリア帝国内のドイツ人地域だけを含めようとする意見などもありましたが、非ドイツ人地域を含めた中欧帝国として統一国家を目指したいオーストリアが容認するはずもなく、連邦内で意見が分かれました。 |

プロイセン王国とオーストリア帝国は対立を深めていきました。 1866年、プロイセン王国は連邦改革案に賛成してくれた北ドイツ・中部ドイツの小連邦と共に新たな連邦形成することを議会で宣言し、ドイツ連邦から脱退しました。これによって、プロイセン王国とオーストリア帝国の間で普墺戦争が開戦しました。 |

普墺戦争(1866年)ケーニヒグレーツの戦い 普墺戦争(1866年)ケーニヒグレーツの戦い |

精強な軍隊を持つプロイセン王国がケーニヒグレーツの戦いで完勝し、戦争はすぐに終結しました。7週間戦争とも呼ばれています。 プロイセン王国が勝利した結果、ドイツ統一はオーストリア帝国を除外し、プロイセン王国中心に進められることになりました。 |

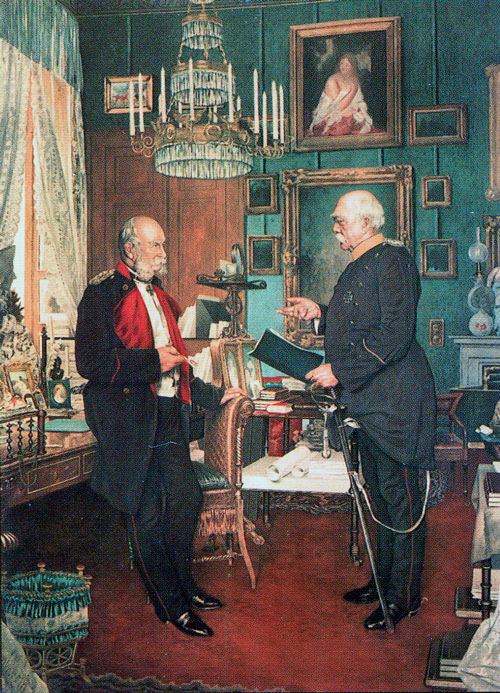

ドイツ帝国の初代皇帝ヴィルヘルム1世と初代宰相オットー・フォン・ビスマルク(1887年) ドイツ帝国の初代皇帝ヴィルヘルム1世と初代宰相オットー・フォン・ビスマルク(1887年) |

ここで筋書きを作り、糸を引いたのがプロイセン王国首相オットー・フォン・ビスマルクでした。 1867年にプロイセン王国はオーストリア帝国が主導するドイツ連邦を解体し、プロイセン王国を主体に22の連邦から成る北ドイツ連邦を成立させました。 連邦主席はプロイセン王ヴィルヘルム1世、連邦宰相はビスマルクです。 最終的には南ドイツを統一することが目標で、そのために利用されたのがフランスでした。 |

北ドイツ連邦:赤線内 "Norddeutscher Bund" ©kgberger(9 March 2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0 北ドイツ連邦:赤線内 "Norddeutscher Bund" ©kgberger(9 March 2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

ドイツにとって、民族団結には共通の敵を作ることが一番です。 フランスにとっては、国境を接する地域に新たな勢力が生まれ、要衝を取り込みながら力を拡大していくことは大変な脅威でした。力を増していく中国に脅威を抱く今の日本の状況を考えれば、容易にご想像いただける通りです。海に隔てられた日本と違い、フランスとドイツは陸続きなのでその恐怖心は比ではなかったかもしれません。 北ドイツ連邦宰相ビスマルクは、「統一ドイツが出来上がるためには、その前に普仏戦争が起こらねばならないことは分かっていた。」と述べています。但し、ただ戦争を起こせば良いわけではありません。南ドイツ諸邦も含めたドイツ民族のフランスに対する敵愾心を煽り、団結心を醸成することが前段として必須です。 |

スペイン女王イザベル2世(1830-1904年)1843年、13歳頃 スペイン女王イザベル2世(1830-1904年)1843年、13歳頃 |

普仏戦争の要因となったのが、1868年にスペインで起きた革命に伴うスペイン王位継承問題でした。 第三国の王位継承問題が原因となるなんて、ちょっと日本人には分かりにくいですよね。それは天皇は代々男系長子が継ぎますし、将軍家も男系長子が継ぐのが基本だった長い歴史があるからです。配偶者を迎える際も、自国民である貴族階級や武士階級からでした。ヨーロッパの場合は王族の配偶者も王族が原則で、思いのほか国籍や民族は絶対視されていません。 |

| 大英帝国の君主夫妻 | |

アルバート王配と女王ヴィクトリア(在位:1837-1901年) アルバート王配と女王ヴィクトリア(在位:1837-1901年) |

アレクサンドラ王妃と国王エドワード7世(在位:1901-1910年) アレクサンドラ王妃と国王エドワード7世(在位:1901-1910年) |

君主の配偶者は他国の王族から迎えるのもこのためです。ヴィクトリア女王はドイツ(ザクセン=コーブルク=ザールフェルト公国)の公子アルバート、国王エドワード7世はデンマーク王国の王女アレクサンドラ・オブ・デンマークを配偶者としています。 1947年に結婚したエリザベス女王の夫、エディンバラ公フィリップ王配もギリシャ王国の王家出身でした。ただ、フィリップ王配が生後1年ほどでクーデターが発生し、1924年にギリシャは王政が廃止されて共和政に移行しています。 以降のプリンス・オブ・ウェールズらは他国の王族から配偶者を迎えるのではなく、自国の貴族や庶民から配偶者を得ています。19世紀に入ると王政・帝政が廃止となった国も多く、王族同士での結婚が現実的ではなくなったこともあるでしょう。色々な意味で、戦後は王侯貴族の時代が完全に終わっているのです。 現在イギリスですら王族以外、かつ自国民から配偶者を得る時代となったため、現代の日本人はそれが当たり前のように思うかもしれませんが、アンティークの時代は他国の王族から配偶者を得たり、何らかの理由で君主が不在となった際に他国の王族から君主を迎えるのはヨーロッパでは当たり前にあることでした。 |

|

スペイン王妃・摂政王太后マリア・クリスティーナ・デ・ボルボン(1806-1878年)1830年、24歳頃 スペイン王妃・摂政王太后マリア・クリスティーナ・デ・ボルボン(1806-1878年)1830年、24歳頃 |

さて、スペインでは1833年にイザベル2世が3歳で女王に即位しました。 当然ながら自身で政治や外交を司るのは無理で、権力闘争に勝利した27歳の母マリア・クリスティーナ・デ・ボルボンが摂政となりました。 左はスペイン王フェルナンド7世が存命で王妃だった頃の肖像画ですが、ジュエリーも凄いですね。頭飾りは重くて痛くないのかと思えるほど巨大です。 現代のイミテーションと違って、貴金属と宝石でできた当時のジュエリーは想像以上にズッシリと重いのです。 |

スペイン王妃・摂政王太后マリア・クリスティーナ・デ・ボルボン(1806-1878年)1830年、24歳頃 スペイン王妃・摂政王太后マリア・クリスティーナ・デ・ボルボン(1806-1878年)1830年、24歳頃 |

いかにも野心家に見える王太后マリアですが、夫を亡くして僅か3ヶ月に王室警護官で愛人だったアグスティン・フェルナンド・ムニョスと極秘結婚し、7人もの子をもうけました。再婚を隠したままにしようとしましたが、当然発覚しました。女王の母である人物が平民出身の近衛兵との極秘結婚、しかも子供までもうけたということで王太后マリアは国民から酷く嫌われました。 権力闘争にも負け、1840年にバルドロメ・エスパルテロ将軍に摂政の地位を奪われ、再婚した夫とともにスペインを追われることとなりました。女王イザベル2世が10歳くらいの頃です。 |

スペイン女王イザベル2世(1830-1904年)1860年、30歳頃 スペイン女王イザベル2世(1830-1904年)1860年、30歳頃 |

1843年、女王イザベル2世が13歳頃に親政を開始しました。 ただ、日本にも「担ぐ神輿は軽くてパーが良い。」なんて言い方がありますが、女王イザベル2世は気まぐれな政治や外交しかできなかったようです。 イザベル2世が親政を執った1843年から1868年の間、軍や党派、近臣間の対立によってクーデターや陰謀が繰り返され、政治や外交の失敗もあって国民の不満が高まり各地で反乱が起きていました。 |

スペイン女王イザベル2世(在位:1833-1868年)とフランシスコ・デ・アシス・デ・ボルボン王配 スペイン女王イザベル2世(在位:1833-1868年)とフランシスコ・デ・アシス・デ・ボルボン王配 |

1868年、女王イザベル2世が37歳の頃ついに革命が発生し、ナポレオン3世治世下のフランスに亡命することになりました。 同じく野心満々の母の元で幼少期を過ごしたヴィクトリア女王も、夫アルバート王配が問題視して教育係を追い出すほど、君主としての教養がない状態にありました。 アルバート王配に野心があったらヴィクトリア女王は傀儡になりかねませんでしたし、アルバート王配も無能だったら革命によって夫婦揃って国外追放となった可能性だってありました。 同時代に生まれたヴィクトリア女王や大英帝国はラッキーでしたし、イザベル2世は王配には恵まれなかったとも言えるでしょう。 |

王太子アルフォンソ12世(1857-1885年)と教育係の第9代セスト公爵ホセ・オソリオ・イ・シルバ 王太子アルフォンソ12世(1857-1885年)と教育係の第9代セスト公爵ホセ・オソリオ・イ・シルバ |

1868年の女王夫妻の亡命によって空位となったスペイン王位の継承が問題になりました。 1870年、亡命先のパリでイザベル2世は息子アルフォンソ12世への譲位を表明しましたが、革命を主導したフアン・プリム将軍は認めませんでした。 元々イザベル2世とフランシスコ王配の婚姻はフランスの意向によるもので、その息子が引き続き王位に就くのがフランスにとっては望ましいことでした。 |

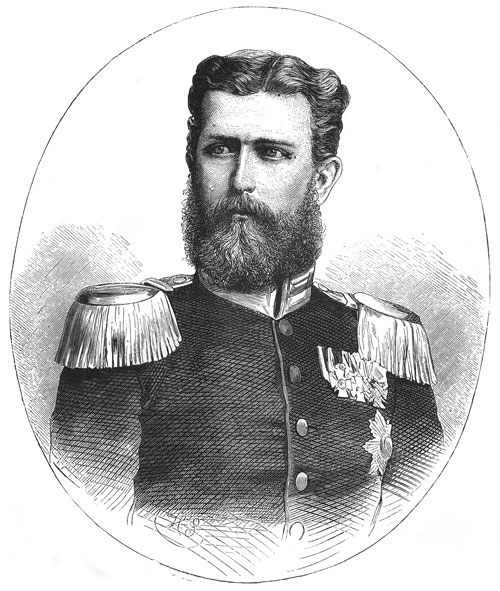

ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン侯家の王族レオポルト・フォン・ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン(1835-1905年) ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン侯家の王族レオポルト・フォン・ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン(1835-1905年) |

次に名前が挙がったのがホーエンツォレルン=ジグマリンゲン侯家の王族レオポルト・フォン・ホーエンツォレルン=ジグマリンゲンです。名前が長い・・・。 ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン侯家はホーエンツォレルン家の本家筋で、ジグマリンゲン公領がプロイセン王国に併合されていたためプロイセンの王族として扱われていました。 北ドイツ連邦主席ヴィルヘルム1世と連邦宰相ビスマルクがレオポルトを推薦し、スペインのプリム将軍も同意してレオポルトに即位を要請しました。 |

1848年のヨーロッパ 1848年のヨーロッパ"Europe 1848 map en" ©Akexander Altenhof(29 August 2016)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

これが実現すると、フランスにとっては超イヤな地理的状況となります。 この即位にヴィルヘルム1世はもともと執着がなく、レオポルト自身も乗り気ではなかったため、プロイセン側が折れてレオポルトが正式に王位を辞退しました。 外交上は宰相ビルマルクの敗北とナポレオン3世の勝利として、平和的に解決したはずでした。辞退によって宰相ビスマルクはせっかくの計画が無駄になったことを激怒し、国王に辞職を願い出ようとしました。しかしながら、収束したかに思えた事態は大きく展開していきました。 |

プロイセン王ヴィルヘルム1世から言質を得ようとするフランス大使ベネッティ伯爵 プロイセン王ヴィルヘルム1世から言質を得ようとするフランス大使ベネッティ伯爵 |

フランスの外務大臣グラモン公爵が王位辞退だけでは満足できず、将来に渡ってスペイン王位の候補者をホーエンツォレルン家から出さないと文章で約束させようと、温泉地バート・エムスで静養していたプロイセン王ヴィルヘルム1世の元に大使を派遣したのです。フランス国民に対する人気取りと、ヴィルヘルム1世を貶める意図がありました。 わざわざ保養地まで押しかけて会見を求めるフランス大使ベネッティ伯爵に対し、ヴィルヘルム1世は無礼な要求であるとして丁重かつ明確に拒否しました。 |

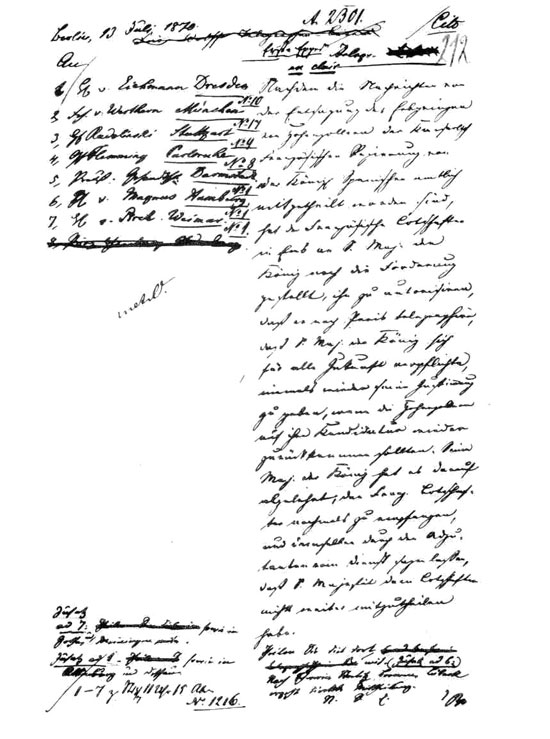

エムス電報(1835-1905年) エムス電報(1835-1905年) |

事の次第を電報で受け取った宰相ビスマルクは奸計を閃きました。 文章を改定することなく、しかし意図的に一部を省略することで、非礼なフランス大使が国王に強要し、立腹した国王が大使を毅然として追い返したと捉えられる文面にして公表したのです。 文章の切り取りによる、嘘はついていないし変更も加えていないという大義名分の元の、意図的な大衆の煽動は現代でもよくある手ですね。 |

宰相ビスマルクの思惑通り、ヴィルヘルム1世に対するフランス大使の非礼に北ドイツ連邦だけでなく南ドイツ諸邦の民衆を怒りの声を上げ、全ドイツがフランスに対する怒りで一体となりました。多くのドイツ人は、歴史的にフランスがヨーロッパを不安定化させてきたと見ており、平和を乱さぬためにもフランスを弱体化させておく必要があると考えていたことも相まって、一気に普仏戦争への意思が固まったのです。 |

7月14日のバスティーユ襲撃を祝うパリ市民(1792年) 7月14日のバスティーユ襲撃を祝うパリ市民(1792年)"Célébration Prise de la Bastille en 1792 - Musée de la Révolution française " ©Berthault, Prieur(16 November 2019)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

一方、フランスでもプロイセンに対する悪い感情が高まっていました。 エムス電報事件のいきさつをドイツ語からフランス語に翻訳する際に適切ではない翻訳がなされた結果、プロイセン王ヴィルヘルム1世がフランス大使ベネッティ伯爵に対して侮辱を目的として、高位の身分となる国王の副官ではなく単なる下士官にメッセージを伝えさせたと伝わったのです。 これが翌日の殆どの新聞に掲載されました。折しもその日は7月14日で、フランス建国記念日(パリ祭、フランス革命記念日)でした。上の絵は何だかヤバそうな呪いの儀式のようにも見えますが、革命を祝っているパリ市民の様子です。 この日は特にフランス人の民族意識・国民意識が高揚するタイミングです。元は言えば、保養先まで押しかけて国王に将来に渡ってスペイン王候補者を擁立しないよう文章で残せと言ってくるフランスの方が侮辱的で失礼極まりないと思うのですが、フランスは大統領自らが「フランスには冒涜する権利がある。」と宣言する国ですからね。表現の自由に依拠する『冒涜する自由』は国民の一部の過激思想ではなく、革命以来フランス人の根幹にある考え方となっています。多くの日本人には理解しにくいのですが、相手が傷つくなどは関係ありません。相手の心ではなく自身の権利が守られること、ただそれだけが重要なのです。 |

パリ1区『モントルグイユ通り』6月30日の祭日(クロード・モネ 1878年) パリ1区『モントルグイユ通り』6月30日の祭日(クロード・モネ 1878年) |

7月14日の大事なフランス建国記念日に恥辱を受けたと感じたフランスの大衆は激怒し、開戦を求める声が街に巻き起こりました。 その強い世論に流され、フランス上院は満場一致で開戦を可決、下院も245対10の圧倒的多数で開戦が可決されました。 7月15日には閣議決定がなされ、7月19日にプロイセンに対して宣戦布告が行われました。 これを受け、プロイセン王国も「已むを得ず」対フランス宣戦の詔勅を発出し、普仏戦争が始まりました。 |

1-1-2-7. 普仏戦争の結果

普仏戦争『セダンの戦い』におけるフランス皇帝ナポレオン3世(1870年9月1日)62歳 普仏戦争『セダンの戦い』におけるフランス皇帝ナポレオン3世(1870年9月1日)62歳 |

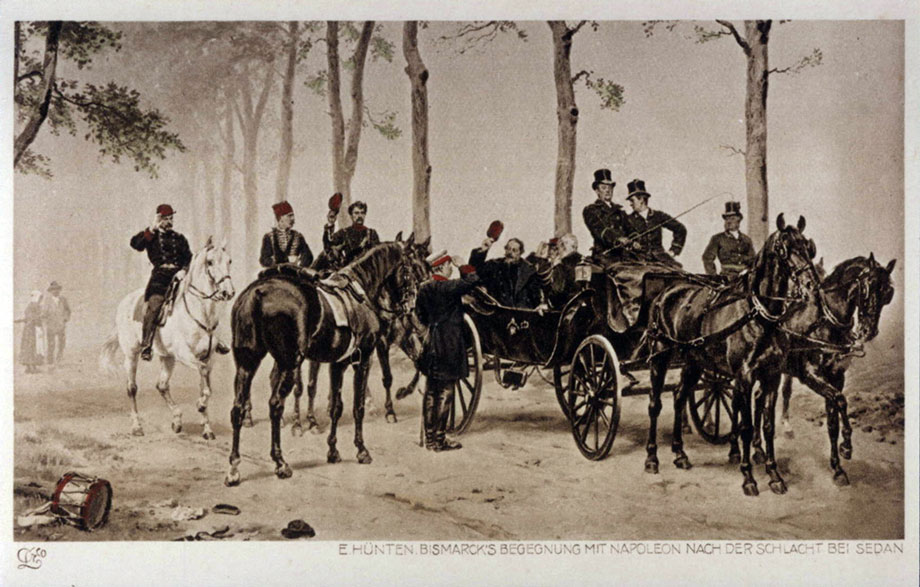

普仏戦争はプロイセン優位に進みました。元々プロイセン首相ビスマルクが裏で手を引いており、プロイセン側は準備万全でした。一方フランス軍は殆ど戦争準備しておらず、侮辱されたという怒りに基づく勢いだけでしたから当然でしょう。 ナポレオン3世は持病の悪化が深刻で戦争に積極的ではありませんでしたが、皇后ウジェニーは好戦的な姿勢を示しており、士気高揚のため前線への出陣を進言しました。 皇帝自ら戦地に赴いて臨んだ『セダンの戦い』でパリへの退路を断たれ、完全に包囲されてフランス軍主力10万の将兵と共に投降し捕虜となりました。 |

セダンの戦い後、捕虜となったフランス皇帝ナポレオン3世に会うプロイセン首相ビスマルク(1870年) セダンの戦い後、捕虜となったフランス皇帝ナポレオン3世に会うプロイセン首相ビスマルク(1870年)のポストカード |

普仏戦争開始から僅か1ヶ月半後の出来事です。通常ならば最高司令官が捕虜となったことで戦争終結となりそうですが、フランス人を日本人の常識で考えては理解できません。ナポレオン3世は戦争が終わればフランス国民は再び自分を皇帝として迎え入れてくれるだろうと楽観視していましたが、たった1ヶ月半で情けない捕虜となったナポレオン3世にフランスの皆が激怒しました。 |

フランス皇帝ナポレオン3世(52歳頃)、皇太子ナポレオン4世(4歳頃)、皇后ウジェニー・ド・モンティジョ(34歳頃)(1860年) フランス皇帝ナポレオン3世(52歳頃)、皇太子ナポレオン4世(4歳頃)、皇后ウジェニー・ド・モンティジョ(34歳頃)(1860年) |

ナポレオン3世の妻ウジェニー皇后もその1人です。 ナポレオン3世が仮に戦地で死んだ場合、フランス皇太子である息子ナポレオン4世(当時14歳)が即位し、自身は摂政として権力を握り続ける目論見がありました。 捕虜なんて以ての外であり、万が一の時は捕虜にならず、先頭に立って突撃するよう要求しました。 戦死しようとも、ナポレオン3世の皇帝としての名誉が守られることで皇太子が順当に帝位が受け継げると考えたからです。 |

|

普仏戦争 セダンの戦い(1870年9月1日) 普仏戦争 セダンの戦い(1870年9月1日)プロイセン王ヴィルヘルム1世にフランス皇帝ナポレオン3世からの手紙を届けるレイユ将軍 |

しかしながらナポレオン3世は「私に兵士を殺す権利はない。」と拒否し、セダン要塞に白旗を上げ、プロイセン王ヴィルヘルム1世に降伏の手紙を送りました。 |

フランス皇后ウジェニー・ド・モンティジョ(1826-1920年) 1870年、44歳頃 フランス皇后ウジェニー・ド・モンティジョ(1826-1920年) 1870年、44歳頃 |

捕虜となった知らせは、ナポレオン3世が不在の中で摂政を行っていた皇后ウジェニーの耳にも届きました。 我が耳を疑って「ナポレオンは降伏などしない!死んだのよ!!」と叫び摂政の退任を拒否しましたが、あっけない敗戦を聞いて激怒したパリ市民が共和政への以降を求めて運動を起こし、早々に共和政の臨時政府が樹立しました。 皇后ウジェニーがいるテュイルリー宮殿の庭園にも「スペイン女を倒せ」と叫ぶ民衆が乱入し、皇后と皇太子はイギリスに亡命せざるを得なくなってしまいました。ちなみに皇后ウジェニーはスペイン貴族です。 こうしてナポレオン3世の皇帝の座は廃位され、フランスは共和政に移行して普仏戦争が続行されました。日本人の感覚からするとメチャクチャな事態ですね(笑) それでも翌1871年5月10日、普仏戦争はプロイセン勝利で終わりました。 |

|

1-1-2-8. 普仏戦争の影響

ドイツ

ヴェルサイユ宮殿でのドイツ帝国成立宣言と初代ドイツ皇帝ヴィルヘルム1世の戴冠(1871年1月18日) ヴェルサイユ宮殿でのドイツ帝国成立宣言と初代ドイツ皇帝ヴィルヘルム1世の戴冠(1871年1月18日) |

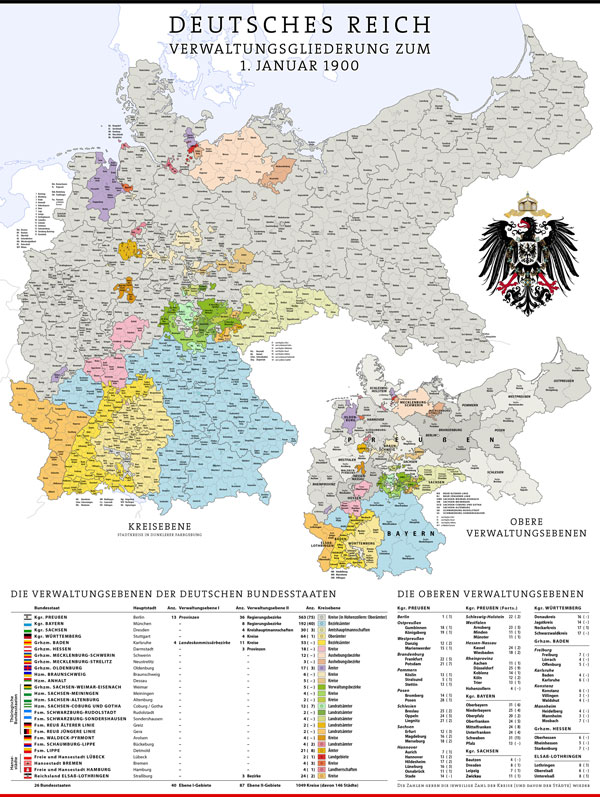

プロイセン王ヴィルヘルム1世はプロイセン王国内のナショナリズムを尊重してドイツ統一を強く拒否していましたが、首相ビスマルクの後押しもあって統一国家の皇帝となることを決意しました。普仏戦争が継続中の1871年1月18日、ドイツ民族はヴィルヘルム1世を統一国家の皇帝とすることを決め、ドイツ帝国が誕生しました。 |

ドイツ帝国(1871-1918年)の構成国 ドイツ帝国(1871-1918年)の構成国" Karte Deutsches Reich, Verwaltungsgliederung 1900-01-01 " ©Maximilian Dörrbecker (Chumwa)/Adapted/CC BY-SA 2.0 |

こうしてドイツ統一が成し遂げられました。 左のドイツ帝国の地図では灰色がプロイセン王国で、現在のドイツ北部からポーランドの西部・北部にまたがる領土を保有しています。 |

イタリア

フランスの皇帝ナポレオン3世がイタリア統一反対勢力(教皇や両シチリア王国、南イタリア山賊など) フランスの皇帝ナポレオン3世がイタリア統一反対勢力(教皇や両シチリア王国、南イタリア山賊など)を保護している1861〜1870年のイタリア情勢の風刺画 |

フランスとプロイセンの戦争でしたが、イタリア情勢にも大きな変化をもたらしました。理由は先にもご説明した通り、教皇国家を統治するローマ教皇などをフランスが支援していたからです。普墺戦争に乗じて1866年にヴェネツィアがイタリア王国に併合されており、残りは教皇国家のみでした。 |

イタリア王国軍の攻撃で破壊されたアウレリアヌス城壁のピア門(1870年9月) イタリア王国軍の攻撃で破壊されたアウレリアヌス城壁のピア門(1870年9月) |

1849年にローマ共和国を打倒後、ローマはフランスの軍事的保護下にありました。しかしながら普仏戦争でプロイセンに対抗するため、1870年にフランスは教皇国家ローマ内に駐留させていた軍を引き上げました。様子見していたイタリア王国はセダンの戦いでナポレオン3世の帝政が崩壊するやいなや、その期を逃さず軍をローマに送り占領しました。こうしてイタリアの統一も成されたのです。 |

ヨーロッパ情勢

統一前は勢力的に見て大きな存在でなかったドイツやイタリアですが、特にドイツは統一後に列強の1つとなりました。 |

普仏戦争後のヨーロッパ(1871年) 普仏戦争後のヨーロッパ(1871年)"Europe 1871 map en" ©Alexander Altenhof(9 September 201)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

フランスは普仏戦争を契機に共和政へと移行し、共和政の元で戦後復興を遂げていきました。驚異的な復興を遂げ、訪れたのが戦争のない平和なベルエポックの時代です。 |

『いっぱいの花手綱』 『いっぱいの花手綱』ガーランドスタイル ゴールド ネックレス フランス 1900年頃 SOLD |

そして、そのような情勢のフランスで流行したのがガーランドスタイルのジュエリーでした。 |

1-2. 純粋なヨーロッパらしいデザイン

1-2-1. ベルエポックのフランスで流行したスタイル

ベルエポックのフランスで流行したジャポニズム・ジュエリー

ベルエポックの時代は、開国によって多く輸入された日本美術が上流階級や知的階級の間で流行しています。日本のモチーフであったり、日本美術の様式が影響を与えているハイジュエリーも制作されました。 |

『破れ団扇』 『破れ団扇』エナメル ブローチ フランス 1880〜1890年頃 SOLD |

『梅花の宴』 『梅花の宴』エナメル ロケット・ペンダント フランス 1900年頃 SOLD |

ベルエポックのフランスで流行したアールヌーヴォー

『マーメイドの宝物』 『マーメイドの宝物』天然真珠 リング フランス 1890〜1900年頃 SOLD |

『アヤメ』 『アヤメ』プリカジュール・エナメル ブローチ フランス 1890〜1900年頃 SOLD |

ベルエポックの時代はアールヌーヴォーも流行しています。フランス語で『新しい芸術』を意味する通り、従来の様式とは異なる表現手法であったり、日本やイギリス(主にアーツ&クラフツ)など他国の様式を取り入れたものとなっています。 |

|

ベルエポックのフランスで流行したガーランドスタイル

『バラ』 『バラ』ゴールド ネックレス フランス 1900年頃 SOLD |

『庭園のバラと雫』 『庭園のバラと雫』ダイヤモンド ゴールド ネックレス フランス 1900〜1910年頃 SOLD |

もう1つ、ベルエポックのフランスで流行したのがガーランドスタイルですが、この様式だけはもの凄くクラシックで純粋なヨーロッパらしいデザインだと思いませんか? |

|

1-2-2. ナショナリズムが高まった時代のジュエリー

先にご紹介した通り、19世紀のヨーロッパは各国でナショナリズムが高まりました。実はガーランドスタイルは、このナショナリズムが反映された様式です。 |

例1. イタリア

『古代の太陽』 『古代の太陽』エトラスカン・スタイル ブローチ イタリア(FASORI) 1850〜1870年代 SOLD |

ラムズヘッド ブローチ ラムズヘッド ブローチイタリア or イギリス 1870年頃 SOLD |

| 19世紀後半に流行したエトラスカンスタイルも、イタリアのナショナリズムの高揚によって生み出されたナショナリズム・ジュエリーです。 | |

『イタリア考古学風ジュエリー』 『イタリア考古学風ジュエリー』Castellani カステラーニ ブローチ イタリア 1860年頃 SOLD |

遺跡の発掘やカステラーニなど、誕生のきっかけとなった背景は以前ご紹介しておりますが、古代エトルリアの金細工技術の再興にここまで情熱がかけられたのはナショナリズムの裏付けなしには説明できません。 ナショナリズムによって民族意識に目覚めたイタリア人は、自身の血統を強く意識し始めました。 それは歴史を遡る作業です。 |

古代ローマの120年頃の領土 "Roman Empire 120" ©Andrei nacu(5 May 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 古代ローマの120年頃の領土 "Roman Empire 120" ©Andrei nacu(5 May 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

ヨーロッパ美術の根底には古代ギリシャ・ローマ美術があります。当然ながら古代ギリシャ・ローマに行き着くのですが、古代ギリシャは地理的にイタリア人のプライドの源とはなり得ません。古代ローマは範囲が広すぎてフォーカスがボケがちです。 |

イタリア半島におけるエトルリアの領域(濃い草色:紀元前750年、薄い草色:紀元前750-紀元前500年にかけての拡張、二重丸:12の都市国家) イタリア半島におけるエトルリアの領域(濃い草色:紀元前750年、薄い草色:紀元前750-紀元前500年にかけての拡張、二重丸:12の都市国家)"Etruscan civilization map" ©NormanEinstein(26 July 2005)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

確実にイタリア、かつ誇れるほど凄い文化や技術を持つ民族と考えた時、古代エトルリアがあったのです。 |

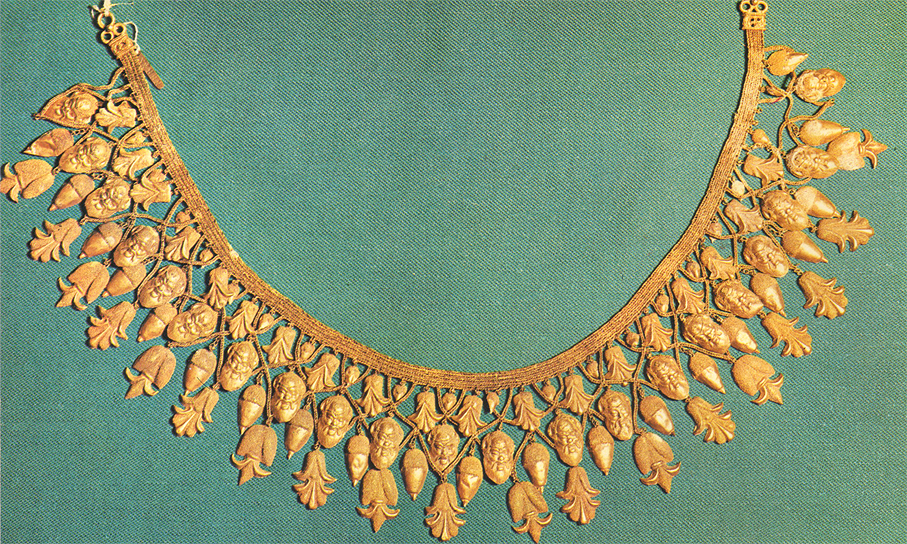

金細工の耳飾り(古代エトルリア 紀元前530〜480年)大英博物館 金細工の耳飾り(古代エトルリア 紀元前530〜480年)大英博物館 |

人類史上、金細工技術が最も高かったとされているのは、紀元前1千年紀の古代エトルリアと古代ギリシャです。 しかしながら古代エトルリアの方が圧倒的に有名で、古代ギリシャの金細工はあまり有名ではないのはエトルリアの方が秀でていたからです。 |

『シレヌスの顔のついたネックレス』(エトルリア 紀元前6-紀元前5世紀)国立博物館(ナポリ) 『シレヌスの顔のついたネックレス』(エトルリア 紀元前6-紀元前5世紀)国立博物館(ナポリ)【引用】ジュウリーアート(グイド=グレゴリエッティ著、菱田 安彦 監修、庫田 永子 訳 1975年発行)講談社 ©GUIDO GREGORIETTI, Y.HISHIDA, N.KURATA p.54 |

自分たちがルーツを持つイタリアの祖先は、他国の民族より圧倒的に高い技術を持っていた。自分たちは凄い民族なんだというプライド。そんな祖先の血が流れているのだから、自分たちにもできるはずなんだ。祖先が作り出した古代の素晴らしい技術と美術を復活させるんだ!! |

【引用】ジュウリーアート(グイド=グレゴリエッティ著、菱田 安彦 監修、庫田 永子 訳 1975年発行)講談社 ©GUIDO GREGORIETTI, Y.HISHIDA, N.KURATA p.27 【引用】ジュウリーアート(グイド=グレゴリエッティ著、菱田 安彦 監修、庫田 永子 訳 1975年発行)講談社 ©GUIDO GREGORIETTI, Y.HISHIDA, N.KURATA p.27 |

強烈な知的好奇心は強いドライビングフォースとなり得ますが、それは超個人的なものです。超強烈な知的好奇心を持つたった1人がエトルリア美術の再興に情熱を燃やしたと言うならば理解できます。 |

|

|

しかしながら、古代エトルリアの技術の再興は多くのイタリア人によって試みられました。それは単なる知的好奇心から来るものではなく、イタリア民族としての強いプライドがあったからこそなのです。 |

|

| エトラスカンスタイル・ジュエリー | ||

『スカラベ』 『スカラベ』スカーフリング イタリア or イギリス 1870年頃 SOLD |

『黄金のスカラベ』 『黄金のスカラベ』エトラスカンスタイル ブローチ イタリア or イギリス 1870年頃 SOLD |

『RAMS HEAD』 『RAMS HEAD』ラムズヘッド ペンダント イタリア or イギリス 1870年頃 SOLD |

考古学に基づく知的なジュエリーはヨーロッパの上流階級の知的階層に好まれ、流行しました。高められた金細工技術が波及し、同時代はイタリア以外の国でも優れた金細工技術の美しいジュエリーが作られています。 まさにイタリア人のプライドをかけたジュエリーと言えるでしょう。ナショナリズムがあってこそです。こういう考え方でカテゴリー分けしている人は本場ヨーロッパにもいないようで、HERITAGEで新たに『ナショナリズム・ジュエリー』と定義しました。 まあ、46年というこれだけ長い年月、連続して上流階級のためのハイジュエリーのみに特化してたくさんの数をお取り扱いしている所はありませんからね。ハイクラスのアンティークジュエリーは高価です。予算がない美術館も無理で、ディーラーだけがやれる仕事です。全く稼ぎにはなりませんから普通のディーラーは絶対にやりませんが(むしろかなり時間が割かれるので相当なマイナス)、私たちは強烈な知的好奇心が強いドライビングフォースとなっています。そんな個人の趣味に基づく赤字作業なので、他のディーラーにHERITAGEと同じようなことを求めないであげて下さい。仮にやる気があっても、そもそも成金(庶民)用のハイジュエリーや安物には歴史や知的な背景もないので書きようがありません(笑) |

||

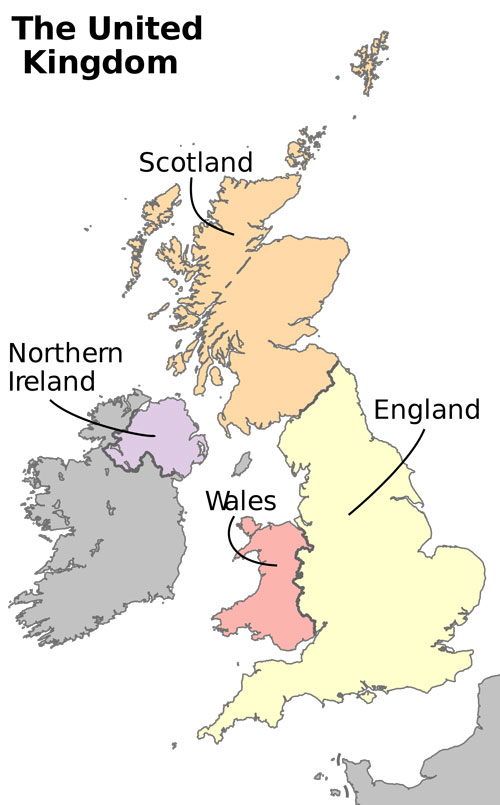

例2. スコットランド

イギリス(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国)を構成する4つの地域 イギリス(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国)を構成する4つの地域"United Kingdom labelled map7 vector ©Cnbrb, Rob984, Offnfopt(25 March 2015)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

イギリスが4つの地域からなる連合王国です。 構成国それぞれが国旗を持っており、民族的にはイングランド人、ウェールズ人、スコットランド人、北アイルランド人と区別して理解するのが適切です。 19世紀後半はスコットランドでもナショナリズムが高まり、スコットランドの伝統となる古代ケルト美術の意匠が美術界で取り入れられ、流行しました。 |

『中秋の名月』(チャールズ・レニー・マッキントッシュ 1892年) 『中秋の名月』(チャールズ・レニー・マッキントッシュ 1892年) |

スコットランドのグラスゴーを中心に活躍した、モダンスタイルのチャールズ・レニー・マッキントッシュもその1人です。 最初はウィリアム・モリスのアーツ&クラフツの影響を受けつつ、古代ケルト美術の造形美などを取り入れた、幻想的な曲線装飾を特徴とした作風で創作していました。 |

| スコットランドの素材を使ったハイジュエリー | |

『Royal Memories』 『Royal Memories』スコティッシュアゲート クラウン ブローチ イギリス 1868年頃(レジスターマーク有) SOLD |

『アザミ』 『アザミ』スコティッシュ・アゲート ブローチ イギリス 1870年頃 SOLD |

ヴィクトリア女王によるスコットランド文化のプロモーション政策により、19世紀後期はスコティッシュアゲートのジュエリーが流行しました。スコットランドらしいデザインだけでなく、スコットランドで産出する模様の面白いアゲート、花崗岩、ロッククリスタル、アメジスト、シトリンなどが使われているのも特徴です。 |

|

| 【参考】庶民向けの大量生産のスコティッシュアゲート | ||

|

|

|

スコティッシュアゲートの大半は、庶民向けに作られたお土産用の安物です。 産業革命によって台頭した中産階級の衣食住が満ち足り、ヴィクトリアン中期以降は小金持ちとなった庶民がジュエリーなどの贅沢品を購入したり、団体旅行に出かけるようになりました。ヴィクトリア女王のプロモーションによって、スコットランドはイングランド人庶民の人気の旅先の1つとなったのです。 大量生産された庶民用の安物は素材も稀少価値のないつまらないものですし、デザインも大量生産に向いた単純なものばかりです。 |

||

| スコットランドのナショナリズム・ジュエリー | |

|

アザミ ブローチ アザミ ブローチイギリス 1880年頃 SOLD |

| 『ケルトの聖火』 ケルティック・スタイル アーツ&クラフツ 天然真珠ブローチ イギリス 1880年頃 SOLD |

|

そんな中で、スコットランドのナショナリズム・ジュエリーと言えるのがこの宝物です。 ケルトの代表的な文様と言えば渦巻きです。また、スコットランドにはテイ川で採れる、『テイ・パール』と呼ばれる貴重な天然真珠がありました。天然真珠であるテイ・パールはアゲートとは比較にならぬほど稀少価値が高い宝石なので滅多に見ることはありませんし、使われているとしたら間違いなく高級品として作られた特別なジュエリーです。『ケルトの聖火』はまさに、誇り高いスコットランド人のナショナリズム・ジュエリーなのです。 アザミはスコットランドの象徴的な花です。使用された石はスコットランドの上質なケアンゴルムス産シトリンとアメジストで、カリブレカットのような驚異的な石留でセッティングされています。彫金の徹底ぶりなどからも只者ではなく、「カワイイお花♪」的なテンションの単純なジュエリーでないことは明らかです。民族の誇りを反映させたナショナリズム・ジュエリーと見れば、この作りは納得です。 |

|

例3. フランス

『いっぱいの花手綱』 『いっぱいの花手綱』ガーランドスタイル ゴールド ネックレス フランス 1900年頃 SOLD |

フランスでナショナリズム・ジュエリーとして生まれたのが、ガーランドスタイルのジュエリーでした。 ナショナリズム・ジュエリーは、自身の民族に誇りを感じて生み出されるジュエリーです。 |

古代ローマの120年頃の領土 古代ローマの120年頃の領土"Roman Empire 120" ©Andrei nacu(5 May 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

歴史を遡った時、古代ギリシャはフランスではありません。ローマ帝国の中心地とも違います。衰退期のローマ帝国からは『蛮族の住む土地』扱いですし、ローマ帝国滅亡後は西ヨーロッパが暗黒の中世に入り、学芸の面でもパットしません。 |

| ルイ16世(マリー・アントワネット)様式 | リバイバル様式 |

ルイ16世の織物のタペストリー(ゴブラン工房 1774年頃) "Gobelin Manufactory - Portrait of Louis XVI (1745-93) - Walters 8227

" ©Walters Art Museum/Adapted/CC BY-SA 3.0 ルイ16世の織物のタペストリー(ゴブラン工房 1774年頃) "Gobelin Manufactory - Portrait of Louis XVI (1745-93) - Walters 8227

" ©Walters Art Museum/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

ミニアチュール ペンダント&ブローチ ミニアチュール ペンダント&ブローチフランス 1905〜1920年頃 SOLD |

フランスが歴史の中で最もキラキラと輝いていた時代はいつなのか。 そこでベルエポックのフランス人に注目され、受け入れられたのがルイ16世(マリー・アントワネット)の時代でした。文化の中心地として世界の王侯貴族が集い、宮廷文化が頂点を迎えていた時代。 ルイ16世様式は古代ギリシャ・ローマ美術の影響を受けているため、未だにヨーロッパ人が憧れる古代の高尚な美術様式を内包することも可能です。 対称的なデザインが特徴で、モチーフとしてはオークやオリーブの葉のガーランド(花手綱、花綱)、花やリボン、蔓の装飾、薔薇の冠、燃える松明、古代の壺、コルヌコピア、花や蔓で満たされた花瓶、イルカ、雄羊やライオンの頭部、キメラやグリフィンなどが人気でした。 |

|

普仏戦争後の困窮からの復興に向けた希望の象徴としてオークの小枝を持つ女性『希望』 普仏戦争後の困窮からの復興に向けた希望の象徴としてオークの小枝を持つ女性『希望』(ピエール・ピュヴィス・シャヴァンヌ 1872年) |

これは普仏戦争後、敗戦による困窮からの復興に向けた希望の象徴としてオークの小枝を持つ女性を描いたフランス人画家の作品です。1粒の小さなドングリが大樹となり、再びたくさんの実をつけるオークはヨーロッパでは縁起の良い樹木であり、最高神ゼウスの象徴でもあります。 このような各種要因によって必然的にルイ16世様式が選ばれ、そのリバイバルとなるガーランドスタイルがベルエポックのフランスで流行したのです。 |

例4. 大英帝国(主にイングランド)

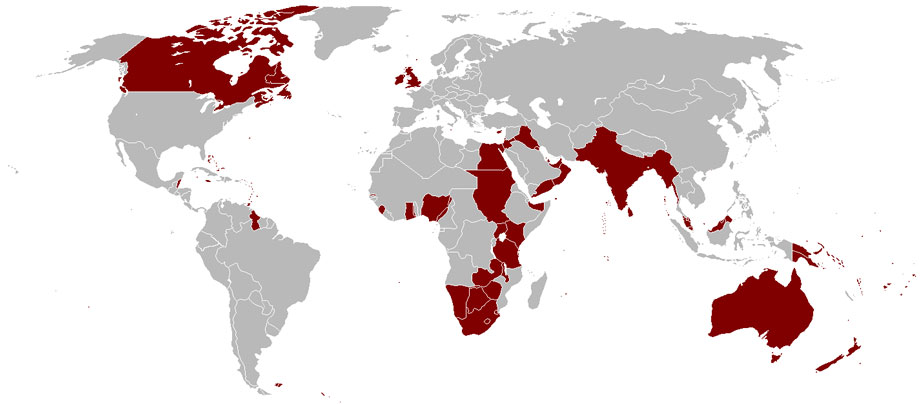

大英帝国(1921年) 大英帝国(1921年) |

ちょっと分かりにくいのが大英帝国、特にその中核をなすイングランドです。この説が覆る可能性はありますが、19世紀後半のイングランドにナショナリズム・ジュエリーは生まれなかったと想像します。 |

『太陽の沈まぬ帝国』 『太陽の沈まぬ帝国』バンデッドアゲート ブローチ イギリス 1860年頃 SOLD |

植民地政策によって、大英帝国は太陽の沈まぬ帝国となりました。 イギリスは世界に先駆けて産業革命を経験し、庶民が以前より豊かな生活をするための様々な物の大量生産がいち早く可能となりました。 イギリスはそれを独占的に植民地で販売したり、植民地から固有の物を独占的に輸入することで大いに儲けました。 国内のパイの奪い合いだと誰かが富む一方で誰かが貧しくなりますが、植民地の富がイギリス、主にイングランドへ集中的に集まる状態だったため、イングランド人は中産階級まで皆が豊かと言える時代になったのです。 |

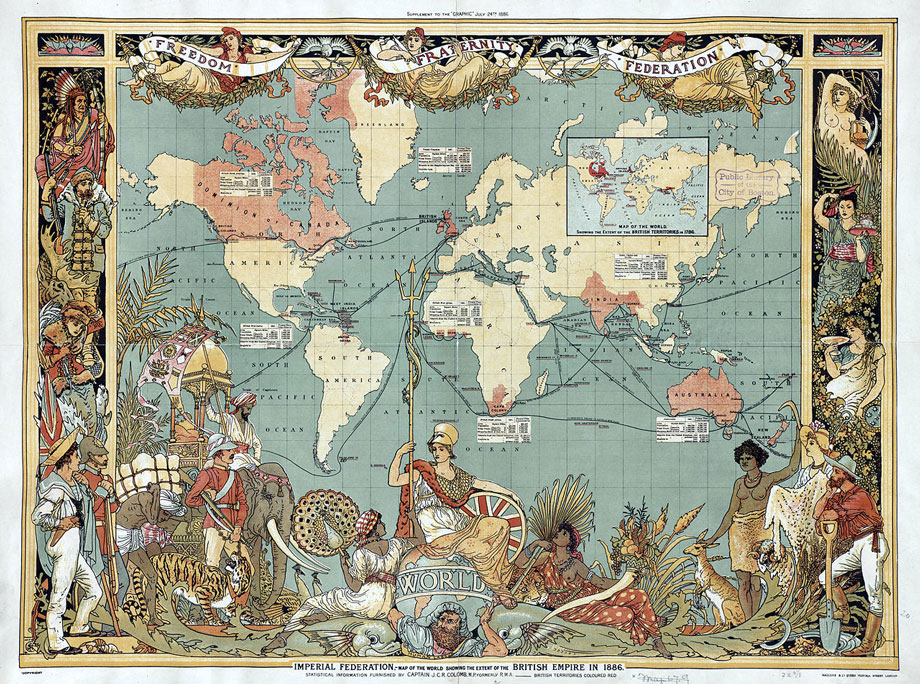

大英帝国(1886年) 大英帝国(1886年) |

大英帝国の最盛期、特に『世界の工場』と呼ばれた1850年頃から1870年頃は『パクス・ブリタニカ(Pax Britannica)』と呼ばれています。ローマ帝国の公用語であるラテン語で『イギリスの平和』を意味し、属州を支配して大帝国を築いたローマ帝国の黄金期『パクス・ロマーナ(ローマの平和)』に倣った表現となっています。 なぜ、大英帝国はローマ帝国を倣ったような表現にしたのか。 自分の出自や民族、肩書などを気にするのは今の自分に自信がない人だけです。大英帝国最盛期を迎えた19世紀後期のイングランド人は誰それの子孫、どういう民族であるということなど気にする必要がないほど栄え、自分自身に対する自信に満ち溢れていました。だからナショナリズム・ジュエリーを必要としなかったのです。 |

『PAX』 『PAX』ロバート・フィリップス作 エトラスカン・スタイル ロケット・ペンダント イギリス 1873年 SOLD |

敢えて言うならイギリスの有名ジュエラー、ロバート・フィリップスのこの宝物はナショナリズム・ジュエリーと呼べるかもしれません。 これはイタリア考古学風ジュエリーで有名なカステラーニに師事していたイタリア人宝飾職人カルロ・ジュリアーノが、ロバート・フィリップスに作品を提供していた時期の作品でもあります。 ロバート・フィリップス兄弟なのか、ジュリアーノなのか、はたまた別の職人なのか、実際に作ったのが誰かは特定できませんが、カステラーニの元で学んだジュリアーノのイタリア考古学関連の影響を受けている可能性は否定できません。 純粋にイタリア考古学的な意味で作られたのか、パクス・ブリタニカと掛けたい知的なイギリス貴族の特別オーダーだったのか、どちらだったでしょうね。 |

『真珠の花』 『真珠の花』天然真珠 エトラスカン・スタイル ブローチ イギリス 1870〜1880年頃 SOLD |

イギリスはこのような特殊事情がありました。 固有の民族意識に固執する必要がなく、各地の様々なスタイルをそのまま柔軟に楽しむことができましたし、各国で生まれた要素を取り込んで新しいスタイルを作り出していくもできたのです。 『真珠の花』はエトラスカン・スタイルのジュエリーですが、イギリスの15ctの刻印があるのでイギリス製と特定できることにも現れています。 |

| アンフォラがモチーフの知性溢れるハイジュエリー | ||

『古代のアンフォラ』 『古代のアンフォラ』アンフォラ型 ゴールド・ピアス イギリス 1860-1870年頃 SOLD |

アンフォラ型 鼈甲イヤリング アンフォラ型 鼈甲イヤリングフランス 1860年頃 SOLD |

『黄金に輝くアンフォラ』

『黄金に輝くアンフォラ』モダンスタイル アンフォラ型ペンダント イギリス 1900年頃 SOLD |

元々、古代ギリシャ・ローマ関連の考古学的なモチーフはイギリスの上流階級の知的階層から好まれていました。 |

||

アクアマリン&天然真珠 ネックレス アクアマリン&天然真珠 ネックレスイギリス 1890年頃 SOLD |

だからこそ19世紀末にフランスで発祥したガーランドスタイルもイギリス人に違和感なく受け入れられ、取り込まれならエドワーディアン、アールデコへと進化して行ったようです。 故に刻印がなく、作行にはっきりとしたその国独自の特徴がないと、イギリスとフランスどちらの国で作られたのかはっきりしないものもあります。 この宝物だと15ctゴールドなのでイギリス製と判断できます。 |

|

どちらにしても古代ギリシャ・ローマは上流階級の教養に当たるため、成金(庶民)ではなく上流階級用に作られたものと言えます。 |

1-3. プラチナの革新性を感じるジュエリー

19世紀末から20世紀初頭にかけて、アンティークジュエリーはかつてないほど急激な勢いで変化しました。大きな2つの要因に依ります。 1つは日本美術による影響です。伝統的に西洋美術における『ラグジュアリー』は、とにかく隙間なく埋めて装飾することでした。ゴチャゴチャしていて、どことなく冴えない印象だったりします。日本で長い年月をかけて研ぎ澄まされてきたシンプルイズベストの概念、独特の間を使った内面的な美の表現、繊細さを併せ持つ透かしの美などの表現手法が取り込まれることで、西洋美術と日本美術が融合した現代に通じるインターナショナルなデザインへと進化しました。 |

西洋美術と日本美術の融合によるインターナショナルデザインへの進化

純粋なヨーロピアンスタイルからモダンスタイル、エドワーディアン、アールデコ、インターナショナルデザインへと進化し、現代に至ります。その変化は、時代の最先端を反映する王侯貴族のハイジュエリー、或いは職人兼デザイナーがコンテスト・ジュエリーとして創り出した作品でも見ることができます。 |

| ヨーロピアンスタイル | モダンスタイル | エドワーディアン | アールデコ | インターナショナル デザイン |

|

| 前期 | 後期 | ||||

1880年頃 1880年頃 |

1900-1910年頃 1900-1910年頃 |

1910年頃 1910年頃 |

1920年頃 1920年頃 |

1930年頃 1930年頃 |

1930年頃 1930年頃 |

こうして代表例を並べて見ると、短期間でかなりダイナミックなデザインの進化を遂げたことがお分かりいただけるのではないでしょうか。 |

|||||

ゴールドからプラチナ主流への移行

もう1つの要因がシルバーやゴールドから、プラチナやホワイトゴールドへの移行です。温かみのあるシルバーやゴールドから、硬質な雰囲気のプラチナへの移行はジュエリーの雰囲気を変化させただけでなく、細工技術の領域にも大きな変化をもたらし、デザインに反映されました。 |

| ガーランドスタイルのアクアマリン・ペンダント | 同じアクアマリンのガーランドスタイルのネックレスでも、金属の色が違うだけで随分と印象が違います。 天然真珠とダイヤモンドは至高の宝石として長年ヨーロッパの王侯貴族に愛されてきました。アールデコの時代に養殖真珠に急速に駆逐されるまでは、天然真珠はダイヤモンド以上に価値ある宝石と見なされていましたが、ダイヤモンドの方が白い金属との相性が良いため、脇石の主流にも変化が見られます。 |

||

| ゴールド | ホワイトゴールド | ||

1890年頃 1890年頃 |

1910年頃 1910年頃 |

||

| ダイヤモンドの最高級ペンダント&ブローチ | |

| シルバー | プラチナ |

1880年頃 1880年頃 |

1910年頃 1910年頃 |

白い金属同士でも比較してみましょう。安物では比較に適しません。各金属のポテンシャルを最大限に発揮させている、技術の粋を集めた最高級品で比較します。 シルバーとプラチナでは若干色味が違いますが、それだけでなく金属としての性質の違いがデザインや細工に大きな影響を与えています。粘り気があって強靭なプラチナはより繊細な透かし細工が可能で、ダイヤモンドの細かい石留にも向いています。また、細かなミルグレインが施せるのも特徴です。経年変化で黒ずむこともありません。 シルバーの経年変化は古いものならではの味わいだったり、より陰影がはっきりしてデザインの魅力が増すメリットがあります。一方で変色しないプラチナは、磨き上げた爪や無数のミルがダイヤモンドに勝るとも劣らない白い輝きを放ち続けることができます。 甲乙付け難し。 |

|

1-3-1. ガーランドスタイルの進化のステップ

19世紀末から20世紀初頭にかけての王侯貴族のハイジュエリーのダイナミックな変化は、ガーランドスタイルのジュエリーにも見ることができます。 |

| ゴールドの時代 (〜1905年頃) |

エドワーディアン | アールデコ | |

| 前期 | 後期 | 前期 | |

1890年頃 1890年頃 |

1905-1914年頃 1905-1914年頃 |

1910年頃 1910年頃 |

1920年頃 1920年頃 |

並べてみると変化の流れを感じ取っていただけますでしょうか。 左から2番めのブローチはゴールドバックではなく、ピン以外はオールプラチナです。しかしこれはプラチナがハイジュエリーに一般的に使われ始めた初期の作品と推測します。 |

|||

1-3-2. エドワーディアン・ジュエリーの特徴

1-3-2-1. プラチナが登場したタイミングの背景

ウラル山脈から採掘されたプラチナ ウラル山脈から採掘されたプラチナ"Platinum-41654" ©Robert M. Lavinsky, iRoks.com(before March 2010)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

プラチナは古代から知られていました。ウラル山脈からも、1819年に『新しいシベリアの金属』として発見されています。この時に発見されたプラチナは岩石中に少量が含まれるだけでしたが、1824年末に大きな鉱床が発見されると1825年から本格的に採掘が開始されました。 それなのになぜすぐにジュエリーに使われなかったのかと言うと、プラチナをジュエリーとして加工するためのテクノロジーがなかったことが原因です。 |

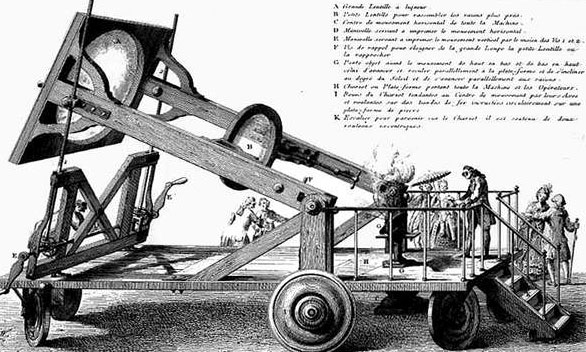

ルーブル美術館の前で凸レンズでプラチナを溶融させる実験が失敗に終わる様子(1774年) ルーブル美術館の前で凸レンズでプラチナを溶融させる実験が失敗に終わる様子(1774年) |

ゴールドは1064℃で溶融可能なことに対し、プラチナの融点は1768℃です。 長くなるので今回は割愛しますが、加工のための技術革新や、新鉱山の発見などによって供給に関する課題が解決され、プラチナがジュエリーの一般市場に出てきたのは1905年頃からでした。 |

1-3-2-2. エドワーディアンのみに見られるプラチナにゴールドバックの作り

プラチナ初期の時代と言える、エドワーディアンのジュエリーの特徴はプラチナにゴールドバックの作りです。プラチナが高いとは言え、ゴールドの100倍レベルで高価だったわけではありません。 |

『永遠の愛』 『永遠の愛』エドワーディアン ダイヤモンド ペンダント&ブローチ フランス? 1910年頃 ¥1,220,000-(税込10%) |

|

HERITAGEでお取り扱いするクラスのジュエリーの購買層はちょっとしたお金持ちレベルではなく、イメージとしては資産1,100億円を超えるようなビリオネア・クラスです。成金と違い、見合った質さえあればちょっと高いくらい気にしません。 |

それだけでなく、異なる金属を貼り合わせるという特殊な作業は手間も技術も必要とし、その分がジュエリーとしての価格にに反映されます。1910年の時点でプラチナは1トロイオンス当たり28.33ドル程度、ゴールドは固定相場で20.67ドルでした。この程度の違いだとゴールドバックにする方が割高ではないかと思えるほどです。 ゴールドバックの理由は、実は2種類あります。1つは供給量の問題です。 |

1-3-2-3. プラチナの供給量の問題

画期的な新素材として登場したプラチナは、最先端のジュエリー素材として社交界の人々を虜にしました。ただ、宝石と同じでプラチナも供給量に限りがありました。供給量の問題が解決されたとは言え、特に出始めの時期は、殺到するオーダーに全て応えられるほど十分ではありませんでした。 |

『ゴールド・オーガンジー』 『ゴールド・オーガンジー』エドワーディアン ペリドット&ホワイト・エナメル ネックレス イギリス 1900年頃 ¥1,000,000-(税込10%) |

ゴールド バー・ブローチ ゴールド バー・ブローチフランス 1900〜1910年頃 SOLD |

確保できる量が限られていたからこそ、その僅かな期間に作られたと見られるレイト・ヴィクトリアンからエドワーディアン初期にかけてのトランジション・ジュエリーが僅かな数だけ作られています。 この宝物はどちらもダイヤモンドのセッティングにだけプラチナを使用した、極上の金細工の最高級品です。 |

|

|

| 『Transition』 エドワーディアン アクアマリン バー・ブローチ イギリス 1900〜1910年頃 SOLD |

Genはアンティークジュエリーの仕事を始める前、家業として米沢箪笥の企画・製造・販売をやっていました。透かし金具の職人さんは「1日休むと勘が鈍り、取り戻すまでに何日もかかる。」と言うことで、法事などで半日休む以外は休みを取らなかったそうです。 プラチナが主流になった結果、金細工技術は20世紀に入ると急速に失われてしまいました。一度途絶えた技術を同じレベルまで復活させるのは無理です。極上の金細工とプラチナが合わさったジュエリーは、エドワーディアン最初期にのみ見ることができる特別な宝物なのです。 |

1-3-2-4. 帝国主義を背景とした軍事用途の需要の高まり

枯渇さえしなければ、日を追うごとに供給は安定してくるはずです。しかしながら、プラチナにはジュエリー以外の重要な用途がありました。触媒としての用途です。 |

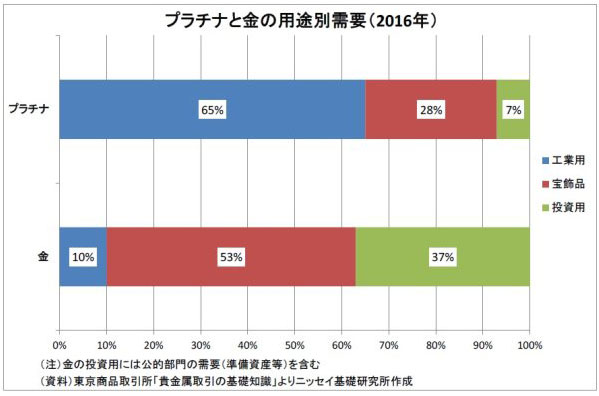

【引用】ニッセイ基礎研究所HP / プラチナと金の価格逆転が長期化〜"当たり前"に潜む危険性 【引用】ニッセイ基礎研究所HP / プラチナと金の価格逆転が長期化〜"当たり前"に潜む危険性 |

普通の女性にとってプラチナは、自分にとって身近であるジュエリーのイメージしかないと思います。 しかしながら、実は市場全体で見ると産業用途の需要の割合の方が遥かに高いです。 |

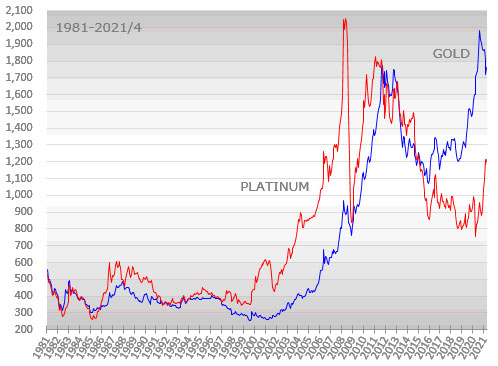

プラチナと金価格の相場変動 プラチナと金価格の相場変動(赤:プラチナ、青:ゴールド) 【引用】海外金プラチナ価格の長期チャート Let's GOLD /金・プラチナ価格長期チャート ©Let's GOLD |

2000年代に一時期プラチナが高騰し、その後大きく下落しましたが、これも産業用途が原因です。 産業用途の中でも大きな割合を占めるのが、自動車産業における触媒としての需要です。主にディーゼル車の排ガス浄化触媒に使用されていました。 2015年にドイツの大手自動車メーカー、フォルクスワーゲンの排ガス不正問題が発覚し、ディーゼル車離れが進んだ結果、プラチナは大きく値を下げました。 |

そういう人は投資の世界でもカモにしかならないタイプでしょう。このタイミングで素材としてプラチナ・ジュエリーを買ったならば、高値づかみも良いところです。 そもそもゴールドやプラチナなどの投資はそのものを買うべきであって、ジュエリーとしても楽しめるから一石二鳥でお得などの発想で買うべきではないです。グラムで計算すればすぐに分かりますが、全く割に合いません。最終的な小売価格には加工費や流通、広告宣伝にかかる経費、関わる人たちの人件費など各種経費が全て乗ってきますから当然です。 |

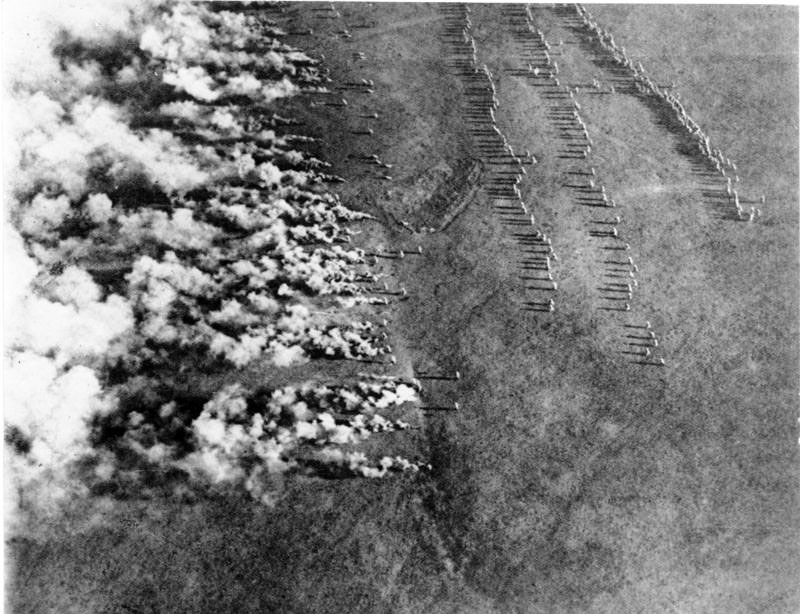

東部戦線のガス攻撃。右側は後続攻撃を準備している歩兵(1916年) 東部戦線のガス攻撃。右側は後続攻撃を準備している歩兵(1916年)©Bundesarchiv, Bild 183-F0313-0208-007 /Adapted/CC-BY-SA 3.0 |

さて、エドワーディアンからアールデコにかけてのジュエリーに関係がある、20世紀前半のプラチナの需要としては軍事用途が大きな割合を占めました。 ヨーロッパで「あの戦争」と言えば、日本とは違って第一次世界大戦です。西欧の列強諸国がこぞって参戦し、人員や経済力、工業技術を大規模に動員する国家総力戦でした。ヨーロッパを激変させた戦争です。航空機や化学兵器(毒ガス)、潜水艦や戦車などの新兵器が大規模、または史上初めて投入された最凶最悪の戦争です。4年3ヶ月にも渡る戦闘期間の長さもあって戦闘員900万人以上、非戦闘員700万人以上の計1,600万人以上が死亡するという、史上死亡者数の最も多い戦争の1つともなりました。 |

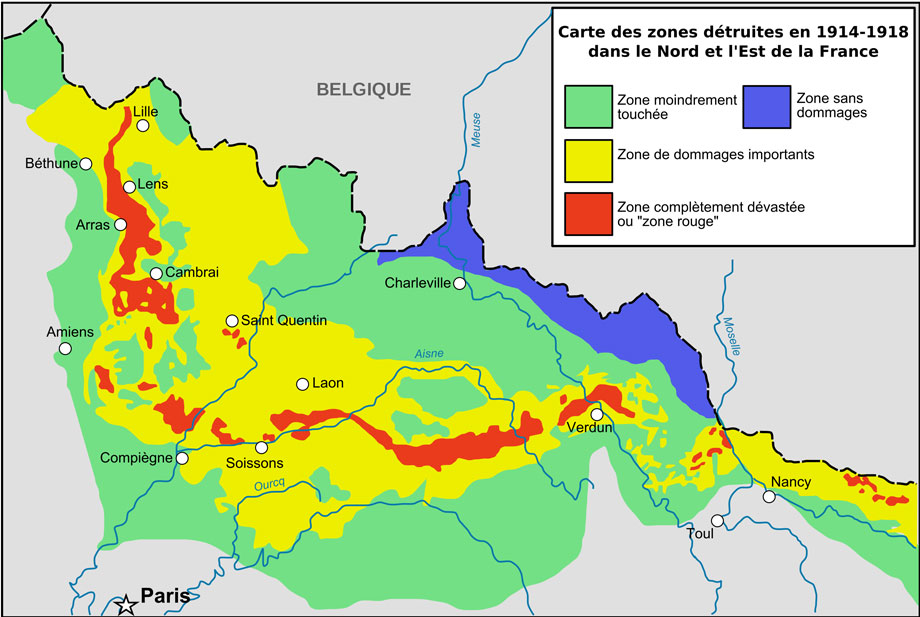

フランスのレッドゾーン(立入禁止区域) フランスのレッドゾーン(立入禁止区域)"Red Zone Map-fr" ©Tinodela, Lamiot(16 September 2008, 15:35)/Adapted/CC BY-SA 2.5 |

激戦地となったフランス北東部には現代でもZone Rouge、レッドゾーンと呼ばれる立入禁止区域が存在するほどです。汚い薬品兵器などが大量に使用された結果、土壌汚染が未だに深刻な状態なのです。 |

【ノーベル化学賞受賞者】 オストワルト法による硝酸の合成法を発見したドイツ人化学者ヴィルヘルム・オストヴァルト(1853-1932年) 【ノーベル化学賞受賞者】 オストワルト法による硝酸の合成法を発見したドイツ人化学者ヴィルヘルム・オストヴァルト(1853-1932年) |

化学兵器や爆薬の材料になる硝酸や硫酸の触媒として、第一次世界大戦でプラチナの需要は一気に伸びました。 プラチナの結婚指輪たった1つで、爆薬を作るための硝酸が100ポンド(約45kg)も合成できるとされています。 |

アメリカ化学会事務局長チャールズ・L・パーソンズ博士(1867-1954年)69歳頃 アメリカ化学会事務局長チャールズ・L・パーソンズ博士(1867-1954年)69歳頃 |

アメリカも1917年に参戦しました。 その直後となる1918年1月、アメリカの化学界の権威であるパーソンズ博士が国内の主婦向け雑誌に「プラチナ無くして戦争には勝てない。」と寄稿し、一般女性にジュエリーとしてのプラチナの使用を控えるよう呼びかけています。 それほどプラチナの需要は逼迫し、ジュエリーに使用することは憚られる風潮だったのです。 戦場となった西欧諸国はそれこそ言うに及ばずでしょう。 |

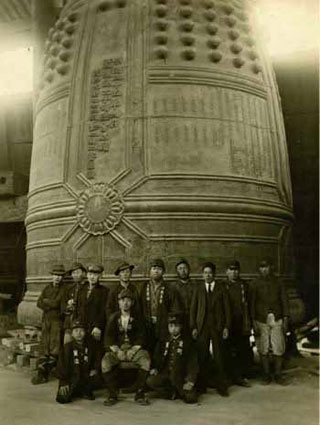

第二次世界大戦で失われた世界最大の釣鐘『頌徳鐘』(1903年完成)

【引用】総本家 釣鐘屋HP/釣鐘屋の歴史 第二次世界大戦で失われた世界最大の釣鐘『頌徳鐘』(1903年完成)

【引用】総本家 釣鐘屋HP/釣鐘屋の歴史 |

日本では戦争と言うと、ほぼ第二次世界大戦しか詳しく語られることはありません。しかも切り取られた情報や、多様性に欠ける一方的な視点からの情報である場合が多いです。 昭和17(1942)年の金属回収令による金属の供出は皆様、聞いたことがあると思います。 "資源のない日本"、と言うことで日本だけで行われたようにイメージされている方もいらっしゃると思いますが、第二次世界大戦ではフランスでも政府が民間ジュエリー業者から在庫を相当量、強制的に没収しています。 アメリカでも第二次世界大戦ではプラチナが『重要な戦略物資』の1つと指定され、軍事目的以外の使用禁止という措置がとられています。 |

これらはプラチナが第一次世界大戦の結果を大きく左右したことを受けてのことです。想像以上にプラチナは第一次世界大戦、第二次世界大戦で重要な地位にあったのです。ジュエリーだけに目が行っては、ジュエリー史の真実は見えてきません。 ついでに言うと、私たちが歴史として学ぶのはメインストリームであり、戦後を除いては日本だと貴族や武士など、上流階級の人たちの歴史です。彼ら、彼女らの殆どは庶民でなく、庶民の視点で想像すると正確性に欠ける場合が多いです。 1947年に華族や士族などの身分制度が廃止されてから70年以上が過ぎました。日本人の殆どが"身分の違い"というものを感覚的に理解できなくなるに十分な年月と言えます。上流階級と庶民ではかなり違うので、それぞれのケースで切り分けて理解すべきです。 |

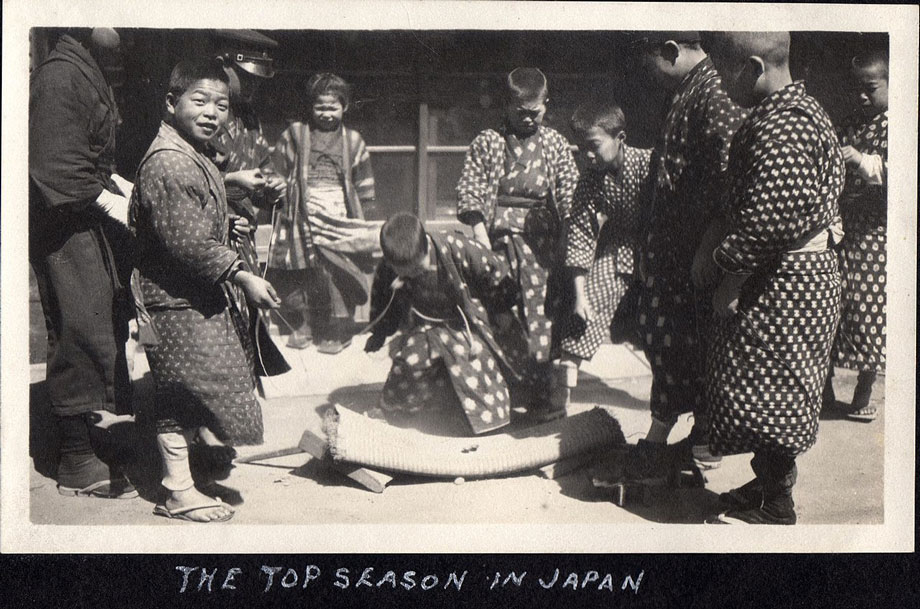

ベーゴマ(貝独楽) "Beigoma 01" ©Σ64(29 March 2012)/Adapted/CC BY 3.0 ベーゴマ(貝独楽) "Beigoma 01" ©Σ64(29 March 2012)/Adapted/CC BY 3.0 |

金属供与でよく聞くのは庶民視点の話です。 一億総中流となったのは戦後、高度経済成長を遂げてからです。 当時の庶民の殆どは貧乏であり、提供できる金属は鍋やベーゴマくらいだったそうです。 |

ベーゴマで遊ぶ子どもたち(1914年) ベーゴマで遊ぶ子どもたち(1914年)"Spinning Top Season in Japan (1914 by Elstner Hilton)" ©A.Davey from Portland, Oregon, EE UU(1 September 1914, 00:00)/Adapted/CC BY 2.0 |

その他によく聞くのは寺の鐘くらいでしょうか。プラチナの話なんて出てきません。 貧乏とは言ってもネガティブな話ではありません。現代叫ばれる『格差』は経済、すなわちカネばかりが基準にされますが、幸せと資産の量は必ずしも相関関係にはありません。豊かな心が持てるなら、金銭や物質的には貧乏でも幸せなのです。 |

| 日本の上流階級 | ヨーロッパの上流階級 |

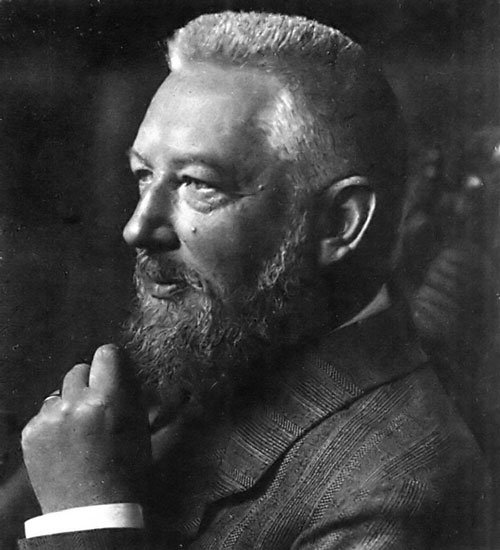

公爵夫人 大山捨松(1860−1919年)1919年以前 公爵夫人 大山捨松(1860−1919年)1919年以前 |

ノルウェー王妃モード(1869-1938年)1906年、37歳頃(英国王エドワード7世の三女) ノルウェー王妃モード(1869-1938年)1906年、37歳頃(英国王エドワード7世の三女) |

日本人の殆どは戦前も庶民か士族なので、かつての貴族階級がどのようなものだったか詳しくご存じないと思います。 開国以降、日本は貴族が主導し、列強が脅威を感じるほど欧米諸国のやり方に順応しました。ヨーロッパの上流階級の中でも高位の王侯貴族が付けるような、ハイクラスのジュエリーを日本の貴族も着用していました。ファッションは単なる遊びやオシャレが目的ではなく、当時の王侯貴族にとっては外交や政治のために極めて重要な地位にあったからです。 故に当時、プラチナ・ジュエリーも日本国内に存在したはずですが、第二次世界大戦の時にプラチナ・ジュエリーは政府によって買い上げられ、工業用の材料に回されています。 敗戦となるほど酷い状況でしたから、日本貴族が持っていた当時のジュエリーは残っていないでしょうね。このように、ごく限られた上流階級にとってはプラチナの軍事用途は関係のある話でした。 |

|

『Shining White』 『Shining White』エドワーディアン ダイヤモンド ネックレス イギリス or オーストリア 1910年頃 SOLD |

そういうわけで、プラチナ全体の採掘量は増えたとしても、軍事用途の需要が伸びた時期はジュエリー用途の需要がまかないきれず、ゴールドバックで作られる結果となったのです。 |

1-3-2-5. オールプラチナとゴールドバックが混在するエドワーディアン

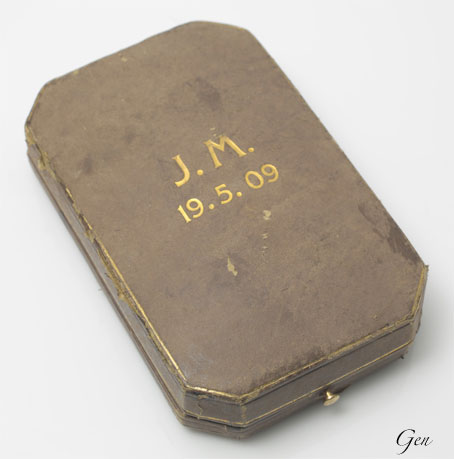

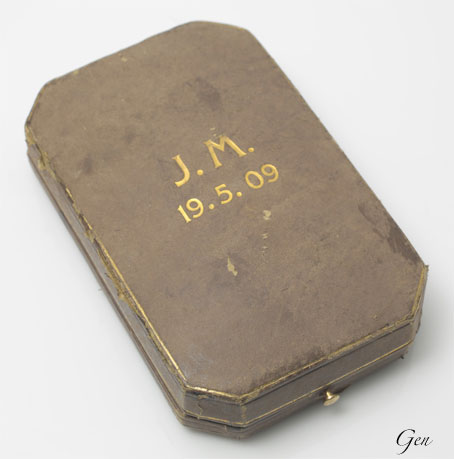

プラチナにゴールドバックが施された2つの理由をご説明しましたが、ではより具体的な年代を特定できるかと言うと、そうでもありません。具体的な製作年を特定できるジュエリーは奇跡的な確率でしか存在しませんが、ここに2つの例を挙げます。 |

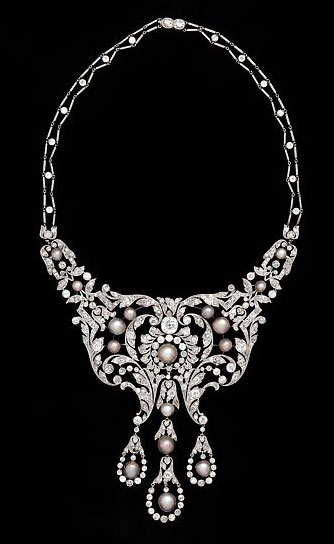

1909年製

このネグリジェネックレスは1909年に作られた、オールプラチナのジュエリーです。美しい色彩のカラー天然真珠を使った、センスが良く極めて贅沢な宝物です。上流階級の女性が普段着に合わせて着けるジュエリーとして作られたのがネグリジェネックレスです。 |

2カラー天然真珠ネグリジェネックレス 2カラー天然真珠ネグリジェネックレスイギリス 1909年 SOLD |

|

|

庶民から見れば溜息が出るほどラグジュアリーなネックレスですが、これが普段着用のジュエリーだなんて、昔の王侯貴族は本当に凄いですね。上流階級の中でもかなりの身分の人のオーダー品だったはずです。 |

||

1912年製

|

|

|

|

1912年に作られたこの宝物は、プラチナにゴールドバックの作りです。第一次世界大戦が勃発したのは1914年ですが、この時期は帝国主義が渦巻くヨーロッパの均衡が崩れ、既にかなり雲行きが怪しくなっていた時期です。 |

|

フランス・ヴァンセンヌでフランス軍を閲兵するイギリス王エドワード7世(1903年) フランス・ヴァンセンヌでフランス軍を閲兵するイギリス王エドワード7世(1903年) |

19世紀後期から20世紀初頭にかけて、ナショナリズムの発展によって強まっていった帝国主義のため、ヨーロッパを中心とした世界情勢は不安定化していきました。 そのような状況下、イギリス王エドワード7世が皇太子時代から卓越したコミュニケーション術や人柄によって『ピースメーカー』として機能し、何とか世界は均衡を保っていました。 |

イギリス王エドワード7世(在位1901-1910年) イギリス王エドワード7世(在位1901-1910年) |

しかしながら1910年にエドワード7世が激務の中でも休めず過労死すると、ヨーロッパの均衡は一気に崩れ、流れは第一次世界大戦へと向かいました。 戦争には相応の準備期間が必要です。 大地を汚すほどの、おびただしい量の化学兵器の生産には時間がかかります。 |

|

|

まるでアールデコのジュエリーにしか見えない、時代を先取りしたスタイリッシュなデザイン。プラチナ不足を反映したゴールドバックの作り。養殖真珠がジュエリーの一般市場に出てくる前、史上最も天然真珠が高価だった時代の極めて贅沢な宝石使い・・。 1912年のヨーロッパ社交界はどういう状況だったのか、それを如実に反映した最高級のバー・ブローチです。 |

1-3-2-6. オールプラチナのエドワーディアン・ジュエリー

この通り、プラチナにゴールドバックはエドワーディアンだけの特徴と言えますが、判別が難しいのがオールプラチナのエドワーディアンです。明確な判断基準がないため、余程の理由がない限りこれまでオールプラチナのジュエリーはアールデコにカテゴライズしてきましたが、今回は少し踏み込んで検証してみます。 |

1909年のオールプラチナ・ジュエリー

年号付きのオリジナルケースがなかった場合、この宝物はおそらくアールデコと推定したはずです。デザインもアールデコのようなスタリッシュさがあります。ただそれだけではなく、極上の天然真珠も注目ポイントの1つです。 |

2カラー天然真珠ネグリジェネックレス 2カラー天然真珠ネグリジェネックレスイギリス 1909年 SOLD |

|

|

日本の養殖真珠の量産体制が1918年に整い、ロンドンのジュエリー市場への供給体制も整ったのが1919年です。ただ、すぐには受け入れられず偽物(詐欺)騒ぎなどで大論争が巻き起こりました。当時はX線による鑑別法がなく、目視による真贋判定は不可とされた結果、1924年にフランスの裁判所から天然のものと変わらないというお墨付きを得ました。それにより天然真珠が市場から駆逐されました。 これほどの天然真珠を使った最高級品と言うことで、アールデコ最初期かオールプラチナのエドワーディアンか悩むとは思いますが、やはり決定打がないので念の為アールデコ初期と推定したでしょう。より古い年代を謳って価値あるものに見せようとするディーラーも一定数存在しますが、年代以上に私たちが大事に思っているのが宝物そのものの芸術的な価値ですから。 |

||

カルティエのエドワーディアン前期のオールプラチナ・ジュエリー

資料として有効に感じているのが、王室や美術館、メーカーが所有していたりする、確実な製作年が特定できるジュエリーです。仮にジュエリーとして価値を感じなくても、ベンチマークとして便利です。 今回はカルティエを参考にします。カルティエについては以前、その歴史の概要をご紹介しました。1847年に初代である宝石細工師ルイ=フランソワ・カルティエが、師アドルフ・ピカールからパリのジュエリー工房を受け継いだのが始まりです。当時のフランス皇后ウジェニーが顧客になるほど腕の良い職人でしたが、カルティエが世界的に有名メーカーになったのは3人の孫たちが活躍する時代でした。 1902年にロンドン支店をオープンし、フランス好きのイギリス王エドワード7世に1904年にイギリス王室御用達の栄誉を受けました。 |

ガーランドスタイルのプラチナ&ダイヤモンドのティアラ&ネックレス(カルティエ 1903年)写真:カルティエ ジャパン ガーランドスタイルのプラチナ&ダイヤモンドのティアラ&ネックレス(カルティエ 1903年)写真:カルティエ ジャパン【引用】プラチナ・ジュエリーの国際的広報機関による情報サイト ©Platinum Guid International 2016 |

カルティエを有名にしたのがプラチナ製のガーランドスタイル・ジュエリーでした。 カルティエがルイ16世様式をガーランドスタイルとして復活させたという誤った情報も存在しますが、ガーランドスタイルの流行は19世紀後期から見られますから、正確には流行していたガーランドスタイルに初めてプラチナを適用したのがカルティエだと推測します。 私たちほど長い年月、上流階級のハイジュエリーを専門にお取り扱いした人たちはいません。 |

十分なデータ量がなければ見えてこないことは多いです。これだけの数、時代ごとのハイジュエリーを見てきた人はいませんから気付かないことはやむを得ないのですが、自称専門家が誤ったことを尤もらしく流布するのはちょっと困ったことだと思っています。マイナーな上に、誰でもは不可能な高度かつ広範囲の専門知識を必要とする分野であるため、そういう誤情報がかなり多いのも悩ましい所です。 |

| プラチナ以前〜最初期のガーランドスタイル | |||

1890年頃 1890年頃 |

1900年頃 1900年頃 |

1900年頃 1900年頃 |

|

プラチナ以前のハイジュエリー用の金属はゴールドとシルバーです。ゴールドの方が高価な金属でしたが、ダイヤモンドの白い輝きを邪魔しない高級素材としてシルバーも使用されました。ただしハイジュエリーの場合は全体をシルバーで作られるわけではなく、シルバーの黒ずみが高価な衣服を汚さぬよう、シルバーにゴールドバックの作りになっています。どちらの方が高級というものではなく、純粋にデザイン的な好みで選ばれます。 プラチナが全盛となる以前のガーランドスタイルでは、使われるのはゴールドの場合が多いです。 |

|||

フランス王妃マリー・アントワネットの部屋の再現(18世紀後期)ルーブル美術館 フランス王妃マリー・アントワネットの部屋の再現(18世紀後期)ルーブル美術館 |

フォンテーヌブロー城のマリー・アントワネットの寝室(1787年) "P1290875 Fontainebleau chateau rwk" ©Mbzt(7 December 2014, 12:21:10)/Adapted/CC BY-SA 4.0 フォンテーヌブロー城のマリー・アントワネットの寝室(1787年) "P1290875 Fontainebleau chateau rwk" ©Mbzt(7 December 2014, 12:21:10)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

ルイ16世(マリー・アントワネット)様式が流行した時代は、調度品に厚い金めっきを施してゴージャス感を演出したヴェルメイユの装飾が流行しました。 ルイ16世様式らしいラグジュアリーと言えばゴールドのイメージが強いため、リバイバルとなるガーランドスタイルのジュエリーもゴールド製が多かったとみられます。 |

【1889年のパリ万国博覧会出展品】肩飾り(メゾン・ヴェヴェール 1889年頃) 【1889年のパリ万国博覧会出展品】肩飾り(メゾン・ヴェヴェール 1889年頃)【引用】The Belle Epoque of FRENCH JEWELLERY 1850-1910 (THOMAS HENEAGE & CO LIMITED, LONDON) p27 |

もちろんダイヤモンドを使ったシルバーにゴールドバックのものも製作されていますが、社交界での正装用に使う仰々しいものが多く、殆どお取扱いはしていません。買付けするチャンスはたまにあるのですが、日本で当時の王侯貴族の正装用ジュエリーを使うシーンはほぼありませんからね。 成金が日常用のジュエリー的に買ってくれる可能性はありますが、当時正装用として作られ、TPOを重視するヨーロッパの王侯貴族に殆ど使用されることなくコンディションを保ってきたアンティークジュエリーを「元をとるわよ!!!」とヘビーローテーションされるのは本望ではないので手は出しません。 さて、これは年代的にシルバー製ですが、コンテスト・ジュエリーとして作られているので特に精巧な作りです。約10〜20年後、プラチナの時代を見てみましょう。 |

| 初期のプラチナ製ガーランドスタイル・ジュエリー | |

ガーランドスタイルのプラチナ・ネックレス(アメリカのドライサー社 1905年頃)メトロポリタン美術館

【引用】THE MET / Necklace ©2000-2021 The Metropolitan Museum of Art. ガーランドスタイルのプラチナ・ネックレス(アメリカのドライサー社 1905年頃)メトロポリタン美術館

【引用】THE MET / Necklace ©2000-2021 The Metropolitan Museum of Art. |

ガーランドスタイルのストマッカー・ブローチ(フランスのマーティン・デュ・ダフォイ 1910年頃)【引用】ESPRIT JOAILLERIE / ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE, LA BIENNALE DES ANTIQUAIRES 2016 ©Martin Du Daffoy / Carole Goizet ガーランドスタイルのストマッカー・ブローチ(フランスのマーティン・デュ・ダフォイ 1910年頃)【引用】ESPRIT JOAILLERIE / ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE, LA BIENNALE DES ANTIQUAIRES 2016 ©Martin Du Daffoy / Carole Goizet |

「あれっ?」と感じた方もいらっしゃるでしょうか。 Genも私もスタイリッシュで気品を感じる繊細かつ洗練されたデザインが好きなので、HERITAGEでご紹介するエドワーディアンのジュエリーはグラスゴー発のモダンスタイルをいち早く取り込んだ、アールデコに近いデザインが多いです。そういうジュエリーはイギリスであったり、マッキントッシュ夫妻と特に親交が深かったセセッション派(ウィーン分離派)が活躍したオーストリアで主に作られています。 デザインの雰囲気的には、シルバーの時代とあまり変わらない印象を受けませんか? |

|

|

|

これは10年以上前にお取り扱いしたロシアの名品です。 シルバーにゴールドバックの作りですが、ハイエンドのジュエリーなので時代を先取りしたようなデザインの見事さに加えて作りも素晴らしく、最初に見た時はプラチナ・ジュエリーかと思いました。 |

|

| ガーランドスタイル・ジュエリー | |

| シルバー製 | プラチナ製 |

【1889年のパリ万国博覧会出展品】肩飾り(メゾン・ヴェヴェール 1889年頃) 【1889年のパリ万国博覧会出展品】肩飾り(メゾン・ヴェヴェール 1889年頃)【引用】The Belle Epoque of FRENCH JEWELLERY 1850-1910 (THOMAS HENEAGE & CO LIMITED, LONDON) p27 |

ストマッカー・ブローチ(カルティエ 1912年)写真:カルティエ ジャパン ストマッカー・ブローチ(カルティエ 1912年)写真:カルティエ ジャパン【引用】プラチナ・ジュエリーの国際的広報機関による情報サイト ©Platinum Guid International 2016 |

逆に言えば、コテコテのガーランドスタイル・デザインで作られたプラチナ・ジュエリーだとシルバー・ジュエリーにも見えてしまいます。 同じ白い金属でも、肉眼で見ればシルバーとプラチナで受ける印象は異なりますから、画期的な新素材として新しいもの好きの王侯貴族がこぞって飛びついたのは理解できます。ただ、初期はそれまでシルバーで作っていたものをプラチナで作ってみたというレベルに過ぎなかったと推測します。 |

|

ガーランドスタイルのプラチナ&ダイヤモンドのティアラ&ネックレス(カルティエ 1903年)写真:カルティエ ジャパン ガーランドスタイルのプラチナ&ダイヤモンドのティアラ&ネックレス(カルティエ 1903年)写真:カルティエ ジャパン【引用】プラチナ・ジュエリーの国際的広報機関による情報サイト ©Platinum Guid International 2016 |

これなんかは特に酷くて、一瞬現代ジュエリーかと思いました。 平面的な作りですし、デザインに全く魅力がありません。 プラチナが一般ジュエリー市場に出てくる1905年以前の作品なので、プラチナのポテンシャルを引き出すための技術がまだ確立されていない中で、実験的に作られたためと想像できます。 これは当然と言えます。 |

現代まで生き残っている、当時の高級宝飾店は少ないです。残っていたとしても、家族経営で細々と運営している場合が殆どです。カルティエやティファニーも創業者一族の手からはとっくに離れており、持株会社の傘下となって久しいです。 とにかく良いものを作ろうとする創業者精神とは違い、持株会社は利益至上主義です。製作には極力コストをかけずに、最大限の利益を得ようとします。楽してボロ儲けするために一番注力するのがプロモーションです。 さも尤もらしくカルティエ(だけ)が当時の王侯貴族に支持され、業界を(圧倒的に)リードしたリーディングカンパニーだったように謳います。 |

【1889年のパリ万国博覧会出展品】肩飾り(メゾン・ヴェヴェール 1889年頃) 【1889年のパリ万国博覧会出展品】肩飾り(メゾン・ヴェヴェール 1889年頃)【引用】The Belle Epoque of FRENCH JEWELLERY 1850-1910 (THOMAS HENEAGE & CO LIMITED, LONDON) p27 |

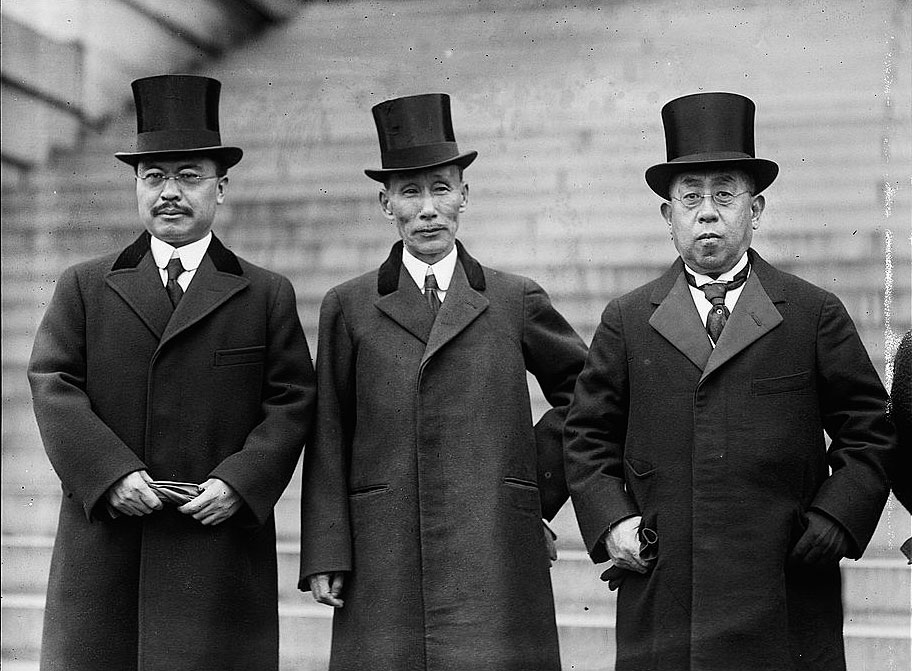

しかしながらコンテスト全盛期の当時、世界の王侯貴族に支持される高級宝飾店や職人がたくさんいました。 フランスのメゾン・ヴェヴェールも世界の王侯貴族を顧客に持っており、その中には日本の十六代様、徳川家達 公爵もいました。 |

ワシントン軍縮会議前の全権大使(1921年11月3日) ワシントン軍縮会議前の全権大使(1921年11月3日)幣原喜重郎 男爵、加藤友三郎 子爵、徳川家達 公爵 |

徳川慶喜の隠退謹慎後の1868年に徳川将軍家16代当主となり、華族制度ができてからは公爵となった人物で、世間からは「十六代様」と呼ばれていたそうです。貴族院議長を務めたり、華族会館館長を務めるなど、まさに高位の貴族です。 当時の世界の王侯貴族と同様、優れた職人が集まるパリの高級店で様々なものを買い求めていたのでしょう。クラバットピンが見えますが、どこのブランドのものだったのでしょうね。 |

| 初期のプラチナ製ガーランドスタイル・ジュエリー | ||

| ドライサー社 1905年頃 |

マーティン・デュ・ダフォイ 1910年頃 |

カルティエ・フレール 1912年 |

【引用】THE MET / Necklace ©2000-2021 The Metropolitan Museum of Art. 【引用】THE MET / Necklace ©2000-2021 The Metropolitan Museum of Art. |

【引用】ESPRIT JOAILLERIE / ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE, LA BIENNALE DES ANTIQUAIRES 2016 ©Martin Du Daffoy / Carole Goizet 【引用】ESPRIT JOAILLERIE / ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE, LA BIENNALE DES ANTIQUAIRES 2016 ©Martin Du Daffoy / Carole Goizet |

【引用】プラチナ・ジュエリーの国際的広報機関による情報サイト ©Platinum Guid International 2016 |

天才が単独で存在しても、ミラクルのような発展は望めません。歴史を見ると、何人もの天才が同時に存在したタイミングにミラクルのような発展が起きます。ルネサンスの芸術・技術然り。スポーツの分野でもそうですね。 この時代のジュエリー業界は各国に優れたアーティスト兼職人、デザイナーが存在し、切磋琢磨することができました。プライドをかけ、天才たちが互いに影響しながら切磋琢磨することで、より美しいジュエリーを作るためのプラチナの技法が次々に生み出され、ブラッシュアップされ、シルバーでは不可能なプラチナならではのジュエリーが作れるようになっていったのです。 |

||

| リボン・ブローチ | ||

| イギリス 1870年頃 | カルティエ 1906年 | カルティエ 1910年頃 |

SOLD |

【引用】プラチナ・ジュエリーの国際的広報機関による情報サイト ©Platinum Guid International 2016 |

【引用】Cartier / ANTIQUE PIECE BROOCH ©2021 カルティエ |

初期のプラチナのガーランドスタイルはそういう意味でも、旧時代の様式でデザインされています。隙間なく埋め尽くすのがオーソドックスなヨーロピアン・ラグジュアリーでした。西洋美術と日本美術が融合・昇華したモダンスタイルに影響され、アールデコの時代になると巧みに空間をデザインしたスタイリッシュなデザインになっていきます。 アールデコ・デザインと比べると、オールプラチナで作られていてもゴチャゴチャ感を感じるデザインです。左のように、極細の撚り線の軽やかな細工で作られているとそうでもないのですが、ダイヤモンドとプラチナでこのデザインだと何だか硬くて重たそうで、いまいち魅力を感じません。 はっきり言って、カルティエはデザインの観点からはリーディングカンパニーではありません。 |

||

『ダイヤモンド・ダスト』 『ダイヤモンド・ダスト』エドワーディアン ペンダント・ウォッチ フランス(パリ) 1910年頃 ¥15,000,000-(税込10%) |

優雅であることを好む教養ある王侯貴族は、魅力あるデザインにはいくらでもお金をかけます。 デザインと細工は表裏一体です。 優れた細工技術なしに、美しいデザインは具現化できません。魅力あるデザインのジュエリーを作ろうとすると、手間や技術料など莫大なお金がかかります。 そのため、魅力あるデザインのジュエリーほど高額なものとなります。 凄惨な消耗戦によって、第一次世界大戦後はヨーロッパの王侯貴族が力を失う一方で、アメリカの新興成金が益々力を増しました。 最高級ジュエリーの有力な購買層も、それに伴って新興成金に移っていきました。 |

|

マッケイ・エメラルド&ダイヤモンド・ネックレス(カルティエ・フレール 1931年) マッケイ・エメラルド&ダイヤモンド・ネックレス(カルティエ・フレール 1931年)"Cartier 3526707735 f4583fda9a" ©thisisbossi(12 May 2009)/Adapted/CC BY-SA 2.0 |

成金は優雅であることではなく、金持ちそうに見えることを何よりも好みます。 教養や美的センスがなく、デザインや細工の良し悪しも見て理解ができません。 そういう成金が見て理解できるのが、宝石の大きさです。故に分かりやすい宝石が付いたジュエリーを何よりも好み、喜んで大金を出しました。 そのような市場の移り変わりを敏感に察知し、変化に対応したのがカルティエやティファニーです。 ティファニーは宝石学の権威クンツ博士で有名ですが、カルティエも財力を生かして分かりやすい宝石を買い求め、アメリカの成金に莫大な価格で売りまくりました。 |

ビスマルク・サファイア・ネックレス(カルティエ・フレール 1935年) ビスマルク・サファイア・ネックレス(カルティエ・フレール 1935年) |

市場の変化に柔軟に対応したと言えば聞こえが良いですが、成金に魂を売り、美しさを求めたアーティスティックなジュエリー制作を放棄したとも言えます。 カルティエは3代目の三兄弟の最後の1人ピエールが亡くなると、4代目の一族たちは店を手放してしまいました。 |

カルティエ創業者ルイ=フランソワ・カルティエ(1819-1904年) カルティエ創業者ルイ=フランソワ・カルティエ(1819-1904年) |

創業者ルイ=フランソワ・カルティエはその腕に加えて情熱ある宝石細工師だったからこそ、ウジェニー皇后に気に入られて御用達となりました。 そんな彼ならば、金儲けを第一に考えて成金に魂を売るようなモノづくりはしなかったはずです。 |

『影透』 『影透』アールデコ 天然真珠 リング イギリス 1920年頃 SOLD |

才能ある多くの職人たちもそうだったのでしょう。 彼らの名は、王侯貴族の時代の終焉と共に忘れ去られてしまいました。 今ハイブランドとして生き残っているのは、成金に魂を売って金儲けに徹した店だけです。 だからいくら現代ジュエリーで高いお金をだしても、デザイン的に魅力ある宝物は見つかりません。 王侯貴族が世界を主導したアンティークの時代と、新興勢力と大衆が世界経済を主導する戦後では全く違う世界なのです。 |

| 初期のプラチナ製ガーランドスタイル・ジュエリー | |

天然真珠&ダイヤモンド ブローチ 天然真珠&ダイヤモンド ブローチイギリス 1905-1914年頃 SOLD |

貴族家のダイヤモンド ブローチ(1905年頃)サザビーズの2020年のオークションで12,500CHF(約150万円)で落札 【引用】Sotheby's / DIAMOND DEVANT-DE-CORSAGE, CIRCA 1905 ©2021 Sotheby's 貴族家のダイヤモンド ブローチ(1905年頃)サザビーズの2020年のオークションで12,500CHF(約150万円)で落札 【引用】Sotheby's / DIAMOND DEVANT-DE-CORSAGE, CIRCA 1905 ©2021 Sotheby's |

話を戻すと、カルティエ以外もエドワーディアン初期にオール・プラチナのガーランドスタイル・ジュエリーを作っています。それらの作品はデザインや作りを総合的に見ることで、アールデコのオール・プラチナジュエリーとある程度区別することができるのです。 ちなみに右のブローチは去年サザビーズに出品されたもので、貴族の家からのものだそうです。当然ながら名前も爵位も明かされていませんが、直接依頼したのでしょうね。 この時代は天然真珠が史上最も高く評価され、ダイヤモンドより高価だった時代です。10年以上前にGenがお取り扱いした左のブローチの方が遥かに格上です。このようなヒントからも、私たちがお取り扱いする宝物が王侯貴族クラスの貴重な高級アンティークジュエリーであることをご納得いただけると思います。 |

|

| プラチナを使用したガーランドスタイル・ジュエリー | ||

| エドワーディアン | アールデコ | |

| 前期 | 後期 | 初期 |

| オールプラチナ | プラチナにゴールドバック | オールプラチナ |

1905-1914年頃 1905-1914年頃 |

1910年頃 1910年頃 |

1920年頃 1920年頃 |

結論としては、プラチナを使ったジュエリーでも、このようにより時代を絞ったカテゴリー分けができると言うことです。前期だとまだシルバーの時代を彷彿とさせるデザインや作りですが、世界最高の職人たちの切磋琢磨によってごく短期間で驚くほどプラチナが使いこなされるようになっていったことが分かります。 |

||

|

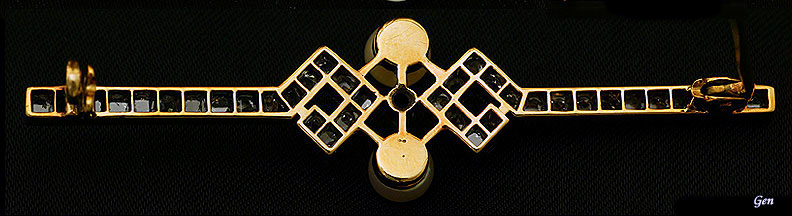

もうご説明するまでもないでしょうか。 オールプラチナのこのネックレスは、プラチナのポテンシャルを最大限に引き出す技術が確立された時代、アールデコ初期の宝物なのです。 |

2. トロフィーがモチーフの荘厳なデザイン

|

このネックレスをご覧になって、皆様は何のモチーフだと思われましたか? アンティークの知的な考古学ジュエリーではアンフォラのモチーフが多いので、一瞬アンフォラかと思いましたが、よくよく見るとそうではないのです。 |

2-1. バリエーション溢れる容れ物モチーフ

ジャルディネッティ・ダイヤモンド・ブローチ ジャルディネッティ・ダイヤモンド・ブローチフランスorイギリス 1780〜1820年頃 SOLD |

容れ物のモチーフのハイジュエリーは様々あります。 南国の花々を飾ったジャルディネッティの花瓶などもありましたが、今回はガーランドスタイルと言うことで古代ギリシャ・ローマに関連するものだけを見ていきましょう。 |

2-1-1. 古代ギリシャ・ローマの容れ物モチーフ

『軍神アレスの壺』 『軍神アレスの壺』コーネリアン・インタリオ 古代ギリシャ 紀元前3世紀頃 SOLD |

『無限の飲酒を可能にする壺』 『無限の飲酒を可能にする壺』アメジスト・インタリオ 古代ローマ 1世紀頃 SOLD |

古代のインタリオにも容れ物のモチーフはいくつか存在します。左のコーネリアン・インタリオには軍神アレスが封じられた壺(甕)、右のアメジスト・インタリオには葡萄酒の神バッカスにあやかった無限の飲酒を可能にする壺(クラテール:葡萄酒と水を混ぜるための大型の甕)が表現されています。 キリスト教が普及する以前の古代ギリシャやローマは多神教で、それぞれの神々が信仰されてきました。こういうインタリオは、現代のようなアクセサリー感覚で身に付ける単なる安物のファッション・アイテムではありません。持ち主にとって非常に意味のあるモチーフが表現されており、その背景には信仰の対象となった古代の神が伺えます。 |

|

2-1-2. 後世に作られた古代の容れ物モチーフ

古代ローマの博物学者ガイウス・プリニウス・セクンドゥス(23-79年) 古代ローマの博物学者ガイウス・プリニウス・セクンドゥス(23-79年) |

ヨーロッパの王侯貴族にとって、優れた科学技術や美術、文化を持っていた古代ギリシャやローマに関する知識は必須の教養とされてきました。 |

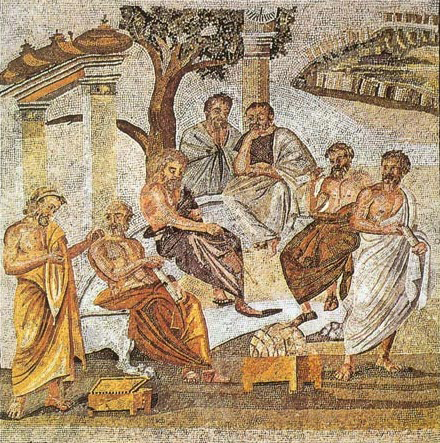

プラトン時代のアカデミアを描いたモザイク(古代ローマ 1世紀) プラトン時代のアカデミアを描いたモザイク(古代ローマ 1世紀) |

それを元に暗黒の中世を経て失ったかつての叡智を取り戻し、現代(当時)の科学技術や美術、文化をより進歩させるためです。 |

グランドツアーでイタリアのフィレンツェに訪れたイギリス貴族の子弟たちのハブとなった グランドツアーでイタリアのフィレンツェに訪れたイギリス貴族の子弟たちのハブとなったウフィツィ美術館のトリブナ(ヨハン・ゾファニー 1772年) |

特にイギリス貴族はそのために途方も無いほどの財を投入しました。大陸貴族と異なり、圧倒的に数が少なかったイギリス貴族には富も集中していたからこそ可能だったことです。 イギリス貴族の子弟は学習の総仕上げとしてグランドツアーに出ました。そこで目利きをし、膨大な数の古美術品などを買い求めてきました。そうは言っても本当に目利きができる者は稀で、大半はガラクタばかりで酷い散財に終わったと言われていますが、中には貴重な物も含まれており、トータルとしてはイギリスにとって大いなる恩恵をもたらしたと見て良いでしょう。 |

ナポリ王国の英国大使ウィリアム・ハミルトン卿(1744-1796年)1775年、国立ポートレート・ギャラリー ナポリ王国の英国大使ウィリアム・ハミルトン卿(1744-1796年)1775年、国立ポートレート・ギャラリー |

それだけでなく、ナポリ王国に派遣された英国大使ウィリアム・ハミルトン卿が現地で古美術品を買いまくり、たくさんの価値ある作品をイギリスにもたらしました。 個人の趣味のレベルだったら財力に限界があるのでたかが知れているのですが、ハミルトン卿はコレクターというだけでなくアンティークディーラーとして機能しました。 大英博物館や王侯貴族もハミルトン卿経由で購入するなどしており、イギリスの大美術館や数々の王侯貴族の財力がバックある状態ですから、当然ながら国宝クラスまでイギリスに渡っています。 |

第2代ポートランド公爵夫人マーガレット・ベンチンク(1715-1785年) 第2代ポートランド公爵夫人マーガレット・ベンチンク(1715-1785年) |

古代ローマングラスの最高傑作『ポートランドの壺』(古代ローマ 5-25年頃)大英博物館 古代ローマングラスの最高傑作『ポートランドの壺』(古代ローマ 5-25年頃)大英博物館"Portland Vase BM Gem4036 n4" © Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons(2007)/Adapted/CC BY 2.5 |

古代の本物の壺などを見たり、所有できる機会もイギリスの上流階級にはありました。それを元にして新しい芸術作品も次々と生み出されていきました。当時の人たちにとっては、最先端の"モダンアート"ですね。 当然ながら、上流階級のハイジュエリーの分野にも活かされました。 |

|

一番人気のアンフォラ

『古代のアンフォラ』 『古代のアンフォラ』アンフォラ型 ゴールド・ピアス イギリス 1860-70年頃 SOLD |

アンフォラ型 鼈甲イヤリング アンフォラ型 鼈甲イヤリングフランス 1860年頃 SOLD |

『黄金に輝くアンフォラ』 『黄金に輝くアンフォラ』モダンスタイル アンフォラ型ペンダント イギリス 1900年頃 SOLD |

容れ物のモチーフとして最も人気が高かったのがアンフォラだったようです。スタイリッシュなフォルムは知的な雰囲気も醸し出してくれるため、考古学ジュエリーにピッタリのモチーフだったのでしょう。容れ物なのに、底が平らでないのも知的な面白さがあります。 |

||

その他

|

|

これはルイ16世様式のブローチです。リボンや花手綱(花綱)模様など、典型的なモチーフで古代の壺が表現されています。 |

|

マルチカラー・ゴールド ペンダント マルチカラー・ゴールド ペンダントフランス 1830〜1840年頃 SOLD |

これもルイ16世様式と言える、格調高く荘厳な雰囲気のペンダントです。 栄光のようなものが感じられるので、モチーフはトロフィーだと思います。 |

|

|

後世の宝物で共通して言えるのは、持ち主の信仰心ではなく、教養やオシャレさを重要視してデザインされていることです。 |

|

古代ギリシャやローマでは、古代の神々を真面目に信仰していました。神に捧げるために、定期的に様々な祭りが各地で行われました。 |

|

|

しかしながらローマ帝国内で興ったキリスト教によって古代の神々は駆逐され、ヨーロッパは中世以降、キリスト教によって支配されることになりました。 信じる神はキリスト教の唯一神です。 |

| 『真心』 オーダーメイドのロケット・ペンダント イギリス 1880年頃 SOLD |

||

『黄金馬車を駆る太陽神アポロン』 『黄金馬車を駆る太陽神アポロン』シェルカメオ ブローチ&ペンダント イタリア 19世紀後期 ¥1,330,000-(税込10%) |

キリスト教の神を信仰するヨーロッパの上流階級にとって、古代の神々は神話世界のモチーフに過ぎず、信仰の対象ではありません。 だからこそ必然的に制作されるジュエリーも信仰に基づくものではなく、古代の教養を感じられたり、美術品として優れていることが重視された作行となっているのです。 |

『古のモダン・クロス』 『古のモダン・クロス』ステップカット・ダイヤモンド クロス フランス 18世紀初期 SOLD |

日本人の多くが違和感なくオシャレ・クロスを楽しめるのと同様の感覚と言えるでしょう。 日本人の多くは多神教や無宗教です。どちらかと言えば、万物に神が宿る八百万の神を何となく信じる方が多いでしょうか。亡くなれば皆が神様となる、ご先祖様も信仰の対象です。 多神教だとキリスト教の神すらも何となくの無意識で受け入れてしまうことができるため、オシャレ・クロスを身につけることができます。 |

『ゼウス&ヘラ』 『ゼウス&ヘラ』シェルカメオ ブローチ イギリス 1860年頃 ¥885,000-(税込10%) |

そんな感覚で、当時のヨーロッパの上流階級も古代のモチーフを楽しんでいたのでしょう。 |

2-2. 第一次世界大戦後に相応しいデザイン

2-2-1. 様々な古代の容れ物モチーフのハイジュエリー

何らかの壺・甕 |

クラテール |

アンフォラ |

トロフィー |

古代の容れ物の用途は多岐に渡りますが、上流階級の知的なハイジュエリーとして相応しいのはこのようなモチーフでしょう。 |

|||

|

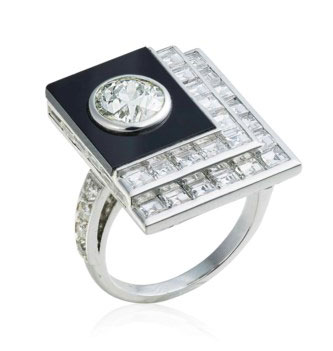

見比べてみて、どれが該当すると感じられましたか? 荘厳な雰囲気、デザインの格調高さ、そして時代背景を総合的に判断すると、これはトロフィーがモチーフだと推定できます。 |

2-2-2. トロフィーとは何なのか?

2-2-3. 古代ギリシャまで遡るトロフィーの文化

近代になって欧米から入ってきたトロフィーの歴史は日本では浅いですが、元々は古代ギリシャまで遡ることができます。 |

現代の様々なトロフィー 現代の様々なトロフィー" Benin, Championnats nationaux de scrabble 2019, trophées " ©Homo Anchorus(28 February 2019, 11:57:05)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

トロフィーは勝者の証となる物です。古代ギリシャでは、勝利した戦場で獲得した敗者の武器などからトロフィーが作られました。戦士に似せて作った人形を木や杭などに掲げ、勝利への感謝を信仰する神に捧げたのです。海での戦いに勝利した際は、打ち負かした敵の船がトロフィーとされることもありました。 |

ブレア城の舞踏会場 "Blair interior sca11" ©Julien.scavini(31 August 2019, 13:02:38)/Adapted/CC BY-SA 4.0 ブレア城の舞踏会場 "Blair interior sca11" ©Julien.scavini(31 August 2019, 13:02:38)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

打ち負かした相手の体の一部をトロフィーにすることもあります。 これは1921年に皇太子時代の昭和天皇が訪れたこともある、スコットランドのアソル公爵のブレア城の舞踏会場です。 上流階級の社交の1つ、狩猟で得られた鹿の角がおびただしい数、壁面に飾られています。 日本人の感覚からすると、鹿の怨霊が渦巻く呪いの舞踏会場のようで不気味にも感じられます。 |

実際の王侯貴族の狩猟は一方的な殺戮ではありません。勇敢さ、力強さ、知性を競う命を賭けた戦いでもあり、怪我をしたり時には命を落とす貴族も存在しました。 ただ動物を殺して楽しむだけで、食べずに捨てれば怨霊ともなりそうですが、皆で神に感謝を捧げて自分たちの命の糧としていたわけですから相手への畏敬と感謝の念もあったでしょうし、命を賭けて勝利した誇らしさもあるわけです。 |

『12の功業 ヘラクレスのネメアの獅子退治』 『12の功業 ヘラクレスのネメアの獅子退治』ヘレニズム シャンクは現代(Gen監修) SOLD |

『ライオンの皮を被ったオンファレ』 『ライオンの皮を被ったオンファレ』ボルダー・オパール カメオのクラバットピン イギリスorフランス 19世紀後期 SOLD |

|

ヘラクレスが勝利した後、ネメアの獅子は皮となってずっとヘラクレスと共に在りました。妻などよりもずっと一緒です。 あらゆる攻撃を寄せ付けない強靭さによる防具の意味もありましたが、偉大なる獅子の皮は、トロフィーとしての意味が防具として以上に大きかったように思います。 |

アポロンと月桂樹に姿を変えるダフネ(ベルニーニ 1625年)国立ボルゲーゼ美術館 "Apollo and Daphne (Bernini)"©Archtas(1 June 2018)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

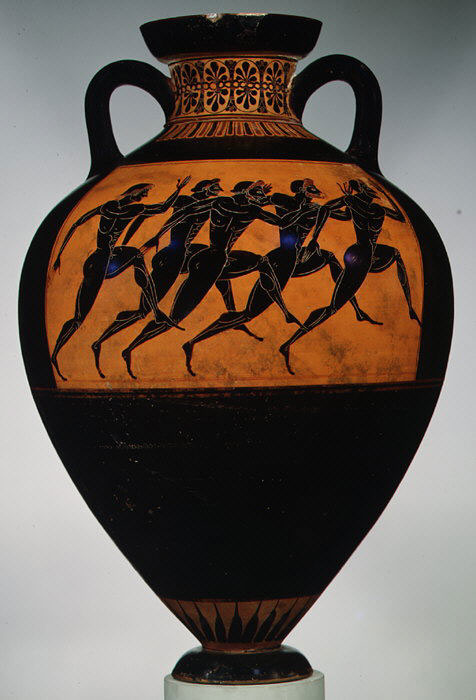

古代ギリシャでは戦争ではなく、スポーツイベントの勝者にもトロフィーを授けていました。 初期のオリンピックでは月桂樹の冠のみがトロフィーとして勝者に授与されました。 その後トロフィーとして賞品、オリンピックでは神聖なオリーブオイルで満たされたアンフォラも授与されるようになりました。 |

英雄アカデモスにちなむ女神アテナの聖林にあったアカデミア跡 英雄アカデモスにちなむ女神アテナの聖林にあったアカデミア跡"Athens Plato Academy Archaeological Site 2" ©Tomisti(2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

以前ご紹介した、アテナイが都市国家のパトロン(守護神)である女神アテナに捧げるためのパナテナイア祭では、アテナイの城壁の外にあったアテナの聖林から取られた神聖なオリーブオイルが賞品として授与されました。 |

| 輸送&保存用アンフォラ | 賞品アンフォラ |

青銅器時代の難破船で発見された輸送用アンフォラの荷積みイメージ "Amphorae stacking" ©Ad Meskens(July 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 青銅器時代の難破船で発見された輸送用アンフォラの荷積みイメージ "Amphorae stacking" ©Ad Meskens(July 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

パナテナイア祭の賞品としての黒絵式アンフォラ(古代ギリシャ 紀元前530年頃)アテネ国立考古学博物館 "Anforagrega-atenas" ©Ricardo André Frantz(2005)/Adapted/CC BY-SA 3.0 パナテナイア祭の賞品としての黒絵式アンフォラ(古代ギリシャ 紀元前530年頃)アテネ国立考古学博物館 "Anforagrega-atenas" ©Ricardo André Frantz(2005)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

容れ物となるアンフォラも、輸送や保存用途のみが目的の簡素な量産品とは全く異なります。トロフィーとして授与されるアンフォラは美術品としての価値が高い、手をかけて作られた装飾性の美しいものです。神に選ばれたものが栄誉ある勝者となることができます。まさに栄光の証として相応しいトロフィーです。 |

|

| パナテナイア祭の(賞品アンフォラ) | |

| 走者 | 音楽競技 |

古代ギリシャ 紀元前500年頃 古代ギリシャ 紀元前500年頃 |

古代ギリシャ 紀元前500-紀元前485年頃(類似品) 古代ギリシャ 紀元前500-紀元前485年頃(類似品)"Greek - Black-figure Pseudo-Panathenaic Amphora - Walters 482107 - Side B " ©Walters Art Museum(00:48. 24 March 2012)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

競技は多岐に渡り、音楽と叙事詩(ラプソディー)など文化的なものもありました。それぞれの勝者が、各競技の素晴らしいトロフィー(賞品アンフォラ)を受け取っていたのでしょう。 |

|

戦車競技(古代ギリシャ 紀元前510年頃) "Chariot race Met L.1999.10.12" ©Marie-Lan Nguyen(2011)/Adapted/CC BY 2.5 戦車競技(古代ギリシャ 紀元前510年頃) "Chariot race Met L.1999.10.12" ©Marie-Lan Nguyen(2011)/Adapted/CC BY 2.5 |

現代の量産のトロフィーなんかもらっても、唯一無二の頂点に立った勝者という実感なんて湧きようがありません。代えなんていくらでもいる量産品みたいな人と評価された気分にしかなれず、それこそ食べられるものをもらった方が有意義です。 古代ギリシャのトロフィーだったら、勝った嬉しさや誇らしさが一層強くこみ上げてきたことでしょう。自分だけに贈られる、他には存在しない、神から祝福された絶対的な勝者の証です。 |

他の地域の祭りでは三脚の壺、ブロンズの盾、シルバーの杯などがトロフィーとして授与されました。 古代ローマになると、通常はトロフィーではなく賞金が与えられました。古代ギリシャのように気合が入ったものを1つ1つ制作するのは時間もお金もかかります。総合的に見ると主催者にはコストカットのメリットがあり、勝者も使い道が自由というメリットはあったでしょうけれど、ちょっと味気ないですね。 |

2-2-4. 定番化した聖杯型のトロフィー

現代の様々なトロフィー "Powergen Cup ©Duncharris(9 May 2004)/Adapted/CC BY-SA 3.0 現代の様々なトロフィー "Powergen Cup ©Duncharris(9 May 2004)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

現代のトロフィーの定番のフォルムはカップ型です。 |

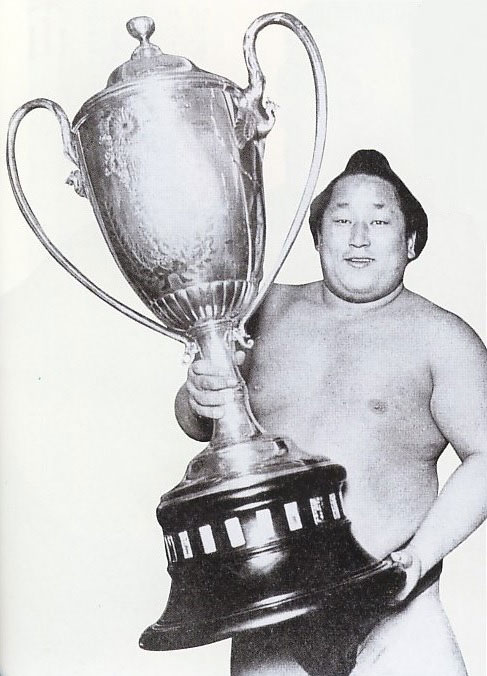

天皇賜杯を掲げる第32代横綱 玉錦 三右衛門(1929-1936年)26-33歳頃 天皇賜杯を掲げる第32代横綱 玉錦 三右衛門(1929-1936年)26-33歳頃 |

大相撲でも天皇杯、内閣総理大臣杯などがありますが、その名の通り杯です。 これはお相撲さん用に超巨大化していますが、元々は聖杯でした。

・・・・・。 それはさておき。 |

聖杯(カップ:アレキサンドリア 紀元前2-1世紀頃、セッティング:フランス 12世紀) 聖杯(カップ:アレキサンドリア 紀元前2-1世紀頃、セッティング:フランス 12世紀)ナショナル・ギャラリー・オブ・アート |

少なくとも1600年代後半にはスポーツ・イベントの勝者に聖杯が贈られるようになりました。聖杯はキリスト教にとって極めて重要なアイテムです。葡萄酒。すなわちイエス・キリストの血を飲むための聖なる杯が聖杯です。 信仰する宗教に関連しているのは、キリスト教以前の時代と共通していますね。 かなり分派はしていますが、現代まで欧米ではキリスト教がメジャーな宗教として脈々と信仰されているため、文化に完全に根付き、聖杯型のトロフィーが最もスタンダードなデザインとして定番化しているのです。 |

|

|

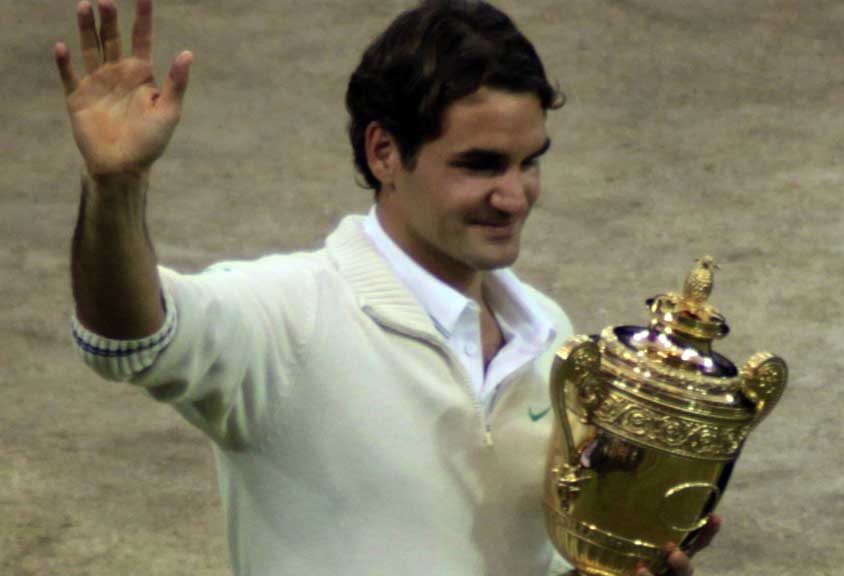

| パイナップルを頂くウィンブルドン選手権の優勝杯を持つロジャー・フェデラー選手(2012年) "Federer Wimbledon 2012 Champion" ©Robbie Dale(8 July 2012, 18:07:04)/Adapted/CC BY-SA 2.0 |

|

もはやその意味すらも考えない人、知らない人の方が多いかもしれませんね。 ウィンブルドンの優勝杯に乗っているパイナップルも日本人はおろか、「なぜパイナップル??」と欧米人が不思議がるほどですから・・。 |

|

2-2-5. 様々なフォルムのトロフィー

| 様々な聖杯 | ||

カップ:アレキサンドリア 紀元前2-1世紀頃、セッティング:フランス 12世紀 カップ:アレキサンドリア 紀元前2-1世紀頃、セッティング:フランス 12世紀 |

アイルランド 8世紀 アイルランド 8世紀"Ardagh chalice4" ©Kglavin(February 2005)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

アイルランド 8世紀 "Ardagh chalice4" ©Kglavin(February 2005)/Adapted/CC BY-SA 3.0 アイルランド 8世紀 "Ardagh chalice4" ©Kglavin(February 2005)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

一言で聖杯と言ってもデザインは様々です。 取っ手があったり無かったり、カップや台座部分のフォルムも色々あって、組み合わせ次第でバリエーションは無限とも言えるほどです。 |

||

現代の様々なトロフィー "Powergen Cup ©Duncharris(9 May 2004)/Adapted/CC BY-SA 3.0 現代の様々なトロフィー "Powergen Cup ©Duncharris(9 May 2004)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

そうは言っても、万人に共通して感覚的に美しいと思えるもの、勝者の格調の高さを感じるものとなると、ある程度デザインは収束します。 |

| 荘厳なトロフィーのハイジュエリー | |

1830-1840年頃 1830-1840年頃 |

1920年頃 1920年頃 |

ジュエリーとして見栄えが良いデザインとなると、やはりこういうデザインです♪ 土台があるとボテッとして野暮ったくなりがちです。実物のトロフィーと違って、どこかに立てて飾るわけではないので敢えて忠実に底部をフラットにする必要もありません。せっかく身に付けて楽しむジュエリーなのですから、一番下は宝石が揺れるデザインにするのも良いですよね♪ ジュエリーならではのトロフィーの表現です♪♪ |

|

2-2-6. 第一次世界大戦の終戦直後の最高級ジュエリーならではのデザイン

2-2-6-1. 現代のハイジュエリーのデザイン

数千万円のジュエリーは、値段だけ見ればおそらく殆どの庶民には手が出ない高級品だと思います。そして、値段だけ見れば超特別で超素晴らしいものであるはずですよね。 |

【参考】パンテール ドゥ カルティエ リング(カルティエ 現代)¥20,064,000-(税込)2019.12現在 【参考】パンテール ドゥ カルティエ リング(カルティエ 現代)¥20,064,000-(税込)2019.12現在【引用】Cartier / PANTHERE DE CARTIER RING ©CARTIER |

しかしながら、そのような価格が付いたジュエリーがグローバルに、多数の人が購入できる状態で販売されています。 イコール即ち、それらは唯一無二のジュエリーではなく量産品ということです。 数千万円もする量産品ジュエリー。 |

人の価値観はそれぞれです。自分がこう思うからと言って、他者も同じように思考するとは限りません。 例えば私だったら数千万円も払って唯一無二ではない、他の人とかぶるものを買うのは嫌です。 |

【参考】ダイヤモンド・ブローチ(カルティエ 現代)¥3,628,800-(税込)2019.2現在 【参考】ダイヤモンド・ブローチ(カルティエ 現代)¥3,628,800-(税込)2019.2現在【引用】Cartier HP / PLUIE DE CARTIER BROOCH |

現代ジュエリーは買ったことがありませんが、オシャレは大好きなので興味がなかったわけではありません。むしろ心から良いと思えるもの、テンションを上げて心を豊かにしてくれるような逸品を手に入れたいと望んでいた方です。 高級ブランドと言われる店の商品を見て、「あぁ、数百万円ごときだと量産のつまらないデザインのものしか手に入らないのか。数千万円くらい出さないと、デザイン性が高くて人とかぶることがない唯一無二の独創的なジュエリーは手に入らないのかな。」と思っていました。 |

【参考】パンテール ドゥ カルティエ ブレスレット(カルティエ 現代)約3,700万円、2021.10現在 【参考】パンテール ドゥ カルティエ ブレスレット(カルティエ 現代)約3,700万円、2021.10現在【引用】Cartier / PANTHERE DE CARTIER BRACELET ©2020 CARTIER |

しかしながら数千万円出してもオリジナリティ溢れる唯一無二の上質なジュエリーは、現代の高級ブランドでは手に入りません。私はとても不思議に思ったのですが、主要購買層となる成金は私とは望む物、望む事が違うのです。 私の場合、誰かとかぶりたくないので独創的で唯一無二のジュエリーを欲しいと思います。オシャレと自己満足のためです。眺めて楽しめたり、自分はオシャレな格好をしていると自分が感じることができることが重要です。他の人に褒められることは副次的なメリットであって、必ずしも褒められなくても構いません。 しかしながら成金の場合、他人に羨ましがられたり褒められたりすることが最も重要です。そのために、ひと目でどのブランドの物であり、いくらするのかが分かることが重要なのです。唯一無二のものを持っていたって、価格は買った本人しか分かりません。それではダメです。 量産品ならば誰が見てもこれがいくらくらいのものか分かります。中古市場でも売買しやすいです。中古で買っても、「これは数千万円したのよ!凄いでしょ!!!!」と自慢できます。成金思考の人に共通するのが、美術的な価値を自慢するのではなく価格やブランドを自慢することです。 私はそれを聞いても成金が期待する反応が出てこないのでご不満な様子になるのですが、価値を判断する物差しが異なるのです。 |

【引用】Cartier / PANTHERE DE CARTIER RING ©CARTIER 【引用】Cartier / PANTHERE DE CARTIER RING ©CARTIER |

【引用】Cartier / PANTHERE DE CARTIER BRACELET ©CARTIER 【引用】Cartier / PANTHERE DE CARTIER BRACELET ©CARTIER |

| 【参考】ホワイトゴールドのリング&ゴールド・ブレスレット(カルティエ 現代) | |

現代ジュエリーは1億円を超えるクラスの高級品でも基本は鋳造で作ります。叩いて鍛えた鍛造の金属と異なり、鋳造の金属は強度が出ませんから、ジュエリーとしての耐久性を出すためにその分だけ金属を多く使う必要があります。ゴールドをたっぷりと使った高級な作りという謳い文句は、実は手抜きによる大幅なコストカットを隠すための隠れ蓑なのです。ボテッとしていて全く美しく見えません。成金的ドヤ感は増しますが(笑) 鋳造も量産向きの生産法ですが、使用されている宝石を見ても量産向きの石を使っていることが分かります。稀少性の高い宝石を使ってデザインすると量産ができません。宝石は質が同じならば大きくなるほど価格は指数関数的に増大しますが、小さくて殆ど価値のない宝石を寄せ集めただけの酷い安物の作りです。ヴィクトリアン中後期に流行したガーネット・ジュエリーと同じことです。 結局、数千万円の価格が付いたジュエリーでも物自体には安物としての価値しかありません。差額分の大きなお金はブランドの丸儲けと言うよりも、ブランディングのための広告宣伝費や、顧客のチヤホヤ代としての経費が大きな割合を占めます。私にはそれは無価値ですが、成金は周りから羨ましがられたり、店員さんにチヤホヤされるという満足を得られるので十分にお値段分の価値があるということでしょう。 |

|

【参考】パンテール ドゥ カルティエ リング(カルティエ 現代)¥20,064,000-(税込)2019.12現在 【参考】パンテール ドゥ カルティエ リング(カルティエ 現代)¥20,064,000-(税込)2019.12現在【引用】Cartier / PANTHERE DE CARTIER RING ©CARTIER |

欲しいものと提供するものが噛み合っているので、なんら非難すべきものではありません。 ただ言えるのが、デザインとしては量産しやすいもの、誰が見てもひと目で分かりやすいものという観点でしか設計されないため、そこに持ち主の個人的な想いが入り込むことは皆無ということです。 |

2-2-6-2. アンティークの高級既製品

アンティークでも安物は同じデザインで量産されているものですが、アンティークのハイジュエリーでも高級既製品として作られたものは存在します。 |

『OPEN THE DOORS』 『OPEN THE DOORS』マルチロケット ペンダント イギリス 1862年頃 SOLD |

『Royal Memories』 『Royal Memories』スコティッシュアゲート 王冠ブローチ イギリス 1868年頃 SOLD |

教養と高い美意識を持つ上流階級は通常は唯一無二の宝物を持ちたがるものですが、汎用性が高かったり、万人に良いと感じてもらえるような特に強い魅力のあるデザインの場合、他社が真似できぬよう商標登録されて、高級既製品としていくつか作られている場合があります。 高級既製品の場合、あくまでもデザインに万人受けする強い魅力があるから既製品として一定数作られているだけであって、楽してたくさん作る安物の既製品とは全く方向性が異なります。作るのはかなり技術や手間がかけられていたり、素材もいくつもは入手できないようなものが使われていたりします。 オーダーの高級品と違うのは、持ち主の意向がデザインに反映されているか否かという部分に限定されます。 |

|

2-2-6-3. 持ち主の意向が反映されるオーダーのハイジュエリー

『忘れな草』 『忘れな草』ブルー・ギロッシュエナメル ペンダント フランス? 18世紀後期(1780〜1800年頃) SOLD |

現代の手抜きのお値段だけ高級なジュエリーと違って、王侯貴族のために作られたアンティークのハイジュエリーは高度な技術を持つ職人がとんでもない手間をかけて作ります。 時間もお金も相当かかります。 |

|

『大切な想い人』 『大切な想い人』リージェンシー フォーカラー・ゴールド 回転式フォブシール イギリス 1811-1820年頃(摂政王太子時代) ¥1,200,000-(税込10%) |

そして、ダイヤモンドを原石からカットしてルースに仕上げるのに3人で1日14時間、8ヶ月作業するということも平気でします。現代の日本だったら絶対に労働基準法違反ですし、過労死しかねない働き方ですね(汗) 好きなことをやっているかどうか、見合った報酬があるから平気、或いは気持ちの持ちようなのかもしれませんが・・。 HERITAGEでご紹介するクラスのジュエリーをオーダーしていた古の王侯貴族は、資産1,100億円以上を持つビリオネアに相当する人たちなので、お金は全く気にする必要がなかったでしょう。 しかしながら、1点作るのに相当な時間がかかるのでいくつも気軽にオーダーすることはできません。 王侯貴族が満足する仕事ができる、トップクラスの技術を持つ職人は唯一無二か、せいぜい数人くらいだったはずで、だからこそオーダーする際は相当入念にデザインも考えられたはずなのです。 |

1830-1840年頃 1830-1840年頃 |

1920年頃 1920年頃 |

莫大なお金を投じて制作された王侯貴族のオーダー品ならば、デザインに持ち主の意向が反映されていないなんてことはまず考えられません。 それがあまりにも個人的なものだと後世の私たちには読み解くことが難しかったりしますが、トロフィーというのは分かりやすいです。 |

特に今回の宝物は年代がピンポイントで特定できるので、より確度の高い推定ができます。 アールデコ初期のオールプラチナであり、第一次世界大戦による軍事需要が無くなった戦後すぐに作られたと考えられます。 きっと、第一次世界大戦で戦勝国となった国の王侯貴族がその勝利に感謝して作ったものでしょう。具体的にはイギリス貴族の可能性が高いです。王侯貴族の教養がないとまずオーダーできない知的なモチーフなので、アメリカとは考えにくいです。アメリカの上流階級だったらもっと成金的なデザインでオーダーしたはずです。フランスはあまりにも酷い状況でしたし、そもそも共和政になって久しく貴族階級はいません。 |

2-2-6-4. 勝利した側の喜びと感謝を感じられるヴィクトリー・ジュエリー

|

言葉を使って説明するまでもなく、この宝物は見ただけで荘厳さや勝利の喜びを感じられる宝物だと思います。まあそうは言ってもここまでの宝物は滅多にご紹介できるものではありませんから、せっかくですので持ち主の意向を読み解いていきましょう。 |

13万人以上の身元不明のフランス人兵士が眠るドゥオモン墓地 13万人以上の身元不明のフランス人兵士が眠るドゥオモン墓地"VERDUN-OSSUAIRE DE DOUAUMONT5" ©Ketounette(Feburary 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

全世界を巻き込んだ第一次世界大戦は、4年を超える長期の消耗戦となりました。後から振り返れば4年なんて短いと感じるかもしれません。しかし渦中にいれば、まだ2年も経っていない(2021.10現在)新型コロナによる抑圧下の生活すら長く感じる方は多いと思います。 新型コロナで亡くなる方や苦しむ方は多くいらっしゃいます。単純比較が適切かは別として、人数や内訳を見ると第一次世界大戦の悲惨さはコロナ禍の比ではありません。北部フランス地方は進撃してきたドイツ軍と、フランス・イギリス同盟軍の最前線となりました。 幸いなことに、日本人に限れば私の知り合いは新型コロナで亡くなった人はおろか、罹患した人もいません。もちろん気をつけはしますが、身近に実感しにくいです。しかし人口の15%が戦死あるいは負傷という状況は、10人中1、2人は直接的に被害を受けていることになります。 日本より遥かにコロナ禍が酷かったイギリスのディーラーと話をすると、外出できないストレスはもちろんのこと、身近な方が亡くなったり回復しても酷い後遺症に長期間悩まされる人も多くて、本当に気が滅入ると暗い口調で語っていました。コロナ禍に対する実感が全く違うんだと、強い印象を覚えました。 第一次世界大戦の場合、1918年からはスペイン風邪も重なって若者が多く亡くなりました。当時の世界人口は18〜19億人ですが、全世界ではその約3分の1に当たる5億人感染したと言われ、死亡者数は1億人を超えていたと推定されています。20人中1人以上が亡くなっていた計算です。 生きていることが当たり前ではありません。身近な人の死はその深い悲しみの代わりに、生きていることのありがたさや喜び、人の大切さ、心からの感謝の気持ちを教えてくれます。 |

|

世界規模の大戦争や厄災は一人の人間の力が及ぶものではありません。誰が勝利し、生き残れるかはまさに人智を超えた存在の采配次第・・。 「ご加護によって勝利することができた、本当に本当にありがとうございます。」 この宝物はまさにそんなタイミングで作られました。 |

2-2-6-5. 古代の勝利の女神

勝利の女神ニケ(エフェソス 古代ギリシャ) 勝利の女神ニケ(エフェソス 古代ギリシャ) |

唯一神のキリスト教などと異なり、多神教だった古代ギリシャでは太陽神、月の女神など、様々な神が存在します。戦いの神はアレスやアテナがいますが、勝利の女神はニケです。 |

勝利の女神ニケを授ける戦いの女神アテナ(古代ギリシャ紀元前5世紀のアテナイの彫刻家ペイディアスの作品を古代ローマで複製した彫刻 3世紀前半) 勝利の女神ニケを授ける戦いの女神アテナ(古代ギリシャ紀元前5世紀のアテナイの彫刻家ペイディアスの作品を古代ローマで複製した彫刻 3世紀前半)"NAMA Athena Varvakeion" ©Marsyas/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

勝利を擬人化した女神で、戦いの女神アテナや天空神ゼウスが手にした姿で表現されることも多々あります。 ニケが勝利を左右すると言うよりも、勝利の象徴というイメージが適します。 |

『パラス・アテナ』(フランツ・フォン・シュトゥック 1898年)個人蔵 |

これはドイツの画家・版画家・彫刻家・建築家のフランツ・フォン・シュトゥックが描いたパラス・アテナです。フランツ・フォン・シュトゥックはミュンヘン分離派の創始者の一人であり、1889年のパリ万博、1893年のシカゴ万博、1900年のパリ万博でも受賞している有名芸術家です。社交界の中心人物で、『芸術家の王様』とも呼ばれました。 1898年に描かれたパラス・アテナの絵は、女神ニケを手にした姿で描かれています。女神アテナなどは翼を持ちませんが、ニケは有翼で勝者の頭に飾る月桂樹の冠を手にしているのが特徴です。 |

オーストリアの議会議事堂前にある、勝利の女神ニケを掲げるパラス・アテナ像(ウィーン 1893-1902年) オーストリアの議会議事堂前にある、勝利の女神ニケを掲げるパラス・アテナ像(ウィーン 1893-1902年) |

日本人にはそこまで馴染みのない女神ですが、ヨーロッパの上流階級ならば知っていて当然の有名な女神です。 |

勝利の女神ヴィクトリア(ポンペイ遺跡 古代ローマ) 勝利の女神ヴィクトリア(ポンペイ遺跡 古代ローマ)"Palestra grande di pompei, affreschi di Moregine, terzo triclinio, IV stile, epoca neroniana, 07 vittoria con tripode " ©Sailko/(27 February 201, 13:49:04)Adapted/CC BY-SA 4.0 |

古代ローマでは勝利の女神ヴィクトリアと習合し、ヴィクトリアはニケ以上に高い人気を誇り、重要な位置を占めました。 多くの専用寺院が建設され、対になった翼の意匠は勝利の象徴として古代ローマの公的な図像にも多く用いられました。 翼モチーフは次第に女神自身というよりも勝利を象徴するものとなっていき、ローマ帝国がキリスト教化した後も使われ続け、キリスト教における天使の姿にもつながっていきました。 |

2-2-6-6. 勝利の女神を象徴したデザイン

|

ここまでの知識を元に、改めてこの宝物をご覧いただくといかがお感じになるでしょうか。 カップ型のデザインを見て、トロフィーをモチーフにしたであろうことはすぐに分かったのですが、私には取っ手部分のデザインが引っかかりました。 取っ手部分はダイヤモンドを1粒1粒連結して可動できる構造にした、想像を絶する手間と技術とお金をかけた構造です。 |

現代の様々なトロフィー "Powergen Cup ©Duncharris(9 May 2004)/Adapted/CC BY-SA 3.0 現代の様々なトロフィー "Powergen Cup ©Duncharris(9 May 2004)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

通常イメージするトロフィーの取っ手とは形状がかなり異なります。 また、可動式ではなく動かない構造で作っても良さそうなものです。 |

|

この方が安上がりということならば理解できますが、その真逆です。 確実に何らかの意図があってのことと考えるべきです。 |

勝利の女神ニケ(ジョージア) "Nika, Vani" ©Sefer azeri(3 September 2017, 14:54:12)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

勝利の女神ニケを象徴する荘厳な両翼の翼。 それを表現するためだったと考えれば納得できます。 |

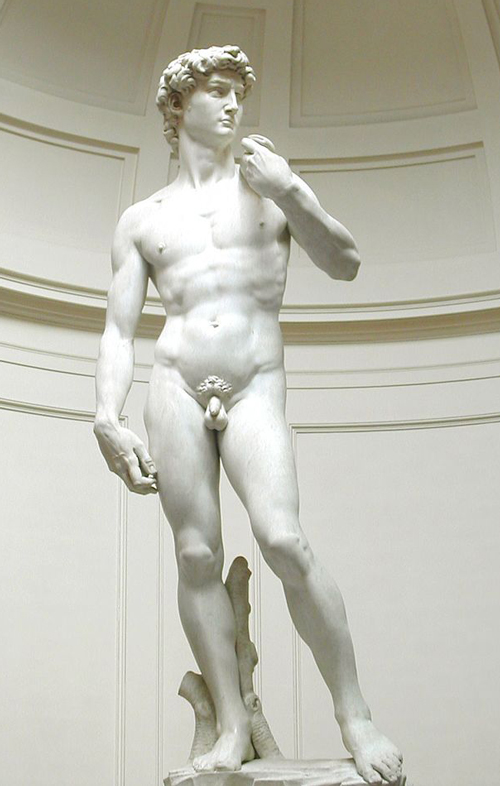

サモトラケのニケ(古代ギリシャ 紀元前200-紀元前190年頃)ルーブル美術館 サモトラケのニケ(古代ギリシャ 紀元前200-紀元前190年頃)ルーブル美術館 |

1863年にエーゲ海のサモトラケ島(現:サモトラキ島)で発見された、ギリシャ彫刻の傑作とされるこの大理石像も荘厳な翼だけで勝利の女神ニケと分かります。 |

|

当時の社交界の人々ならば、ひと目見ただけで第一次世界大戦の勝利を祝して作った、実に知的でアーティスティックで贅沢なネックレスだと分かったことでしょう。 紀元前190年頃に制作されたと推定されるサモトラケのニケ像は、シリアのアンティオコス3世との戦いで勝利したロードス島の人々が勝利の女神ニケに感謝して作ったと考えられています。 また、紀元前490年にマラトンの戦いでペルシャ軍を撃退した古代ギリシャのアテナイも、勝利に感謝して『カリマコスのニケ』を制作しています。 |

|

トロフィー・カップの外周の装飾には、勝者に渡される月桂樹の冠を彷彿とさせるデザインも施されています。 こういう発想やお金のかけ方は新興成金には絶対に無理で、まさに教養の高い特別な身分の人らしい最高級ジュエリーだと思います。 |

3. アールデコ初期のトップクラスの作り

|

この宝物は伝わってくる教養や知性に相応しい、アールデコ初期のトップクラスの技術で作られています。 |

3-1. 圧巻の揺れる構造

|

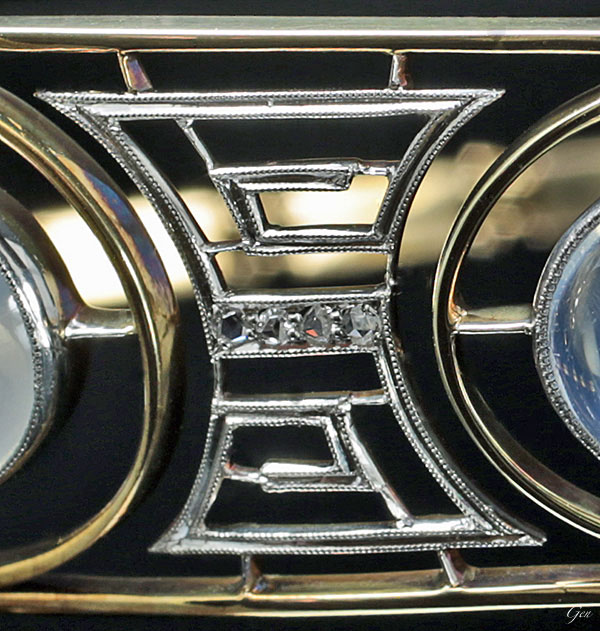

このペンダントは両翼とカップ下のダイヤモンドが揺れる構造になっています。 驚異的なのは、その1粒1粒が全て独立して可動するよう作られていることです!! |

3-1-1. 最も手間も技術もかかる特殊な構造

|

この可動構造は、ダイヤモンドをセットしたパーツの中間を、プラチナの輪で連結させる設計で作られています。滑らかな動きをさせるために精緻な仕事が必要ですし、何しろ数が多いので手間と忍耐力も必要です。 |

|

この構造は手前や奥には動きませんが、平面方向の可動域の広さが特徴です。どのような動きをしても、ダイヤモンドは美しく連なって見えます。 |

|

|

←↑等倍 |

連結する輪っかのパーツはダイヤモンドの面位置より奥にあるため、肉眼では独立したダイヤモンドがピタッとくっついた状態で自在に動いているような、とても不思議な状態に見えます。 |

|

この宝物が最高級品の中でもいかに特殊なのかは、他の最高級品と比較すると分かります。 |

例1. 固定した構造

アールデコ ペアシェイプカット・ダイヤモンド ネックレス アールデコ ペアシェイプカット・ダイヤモンド ネックレスイギリス 1920年頃 SOLD |

この宝物もデザインセンス抜群、美しい透かし細工と贅沢なペアシェイプカット・ダイヤモンドが見事な初期アールデコの最高級品です。 ペンダントの途中に、サイズがグラデーションになった9粒のダイヤモンドがV字型で連結されたパーツがあります。 正面からの静止画だと見た目は似ていますが、連結方法は今回の宝物とは異なります。 |

|

|

V字型部分は裏側で完全に固定されています。 これは手抜きというわけではなく、このパーツは若干外側に膨らんだV字型を保ちたかったためと考えられます。このネックレスは他にも可動部がたくさんある贅沢な作りですし、主役は一番下のペアシェイプカット・ダイヤモンドです。V字のパーツが自由に動きすぎると、ペンダントのスタイリッシュな美しさが損なわれます。名脇役として、この構造で作られたのでしょう。 |

|

例2. 3次元的に動く構造

『天空のオルゴールメリー』 『天空のオルゴールメリー』アールデコ 天然真珠&サファイア ネックレス イギリス 1920年頃 ※ロンドンの天然真珠の鑑別書付き ¥1,230,000-(税込10%) |

このネックレスは一番下に、連なったダイヤモンドがフリンジ状で下がっています。 |

|

連結はこのようになっています。 |

|

|

制作する職人の調整の腕次第ですが、手前や奥、左右に動くことができます。魅力的に揺れ動いて欲しい、フリンジにはうってつけの構造と言えます。 それぞれを連結するのは1枚の板で、輪っかほど強度はありません。強い力が加わることのない、構造的にフリーなフリンジのようなパーツに向いた連結方法です。 |

|

例3. 輪っかで連結する構造

エドワーディアン ダイヤモンド&サファイア ピアス エドワーディアン ダイヤモンド&サファイア ピアスイギリス 1910年頃 SOLD |

|

| このピアスは今回の宝物と同様、輪っかで連結した可動構造です。但し1粒1粒の宝石全てが輪っかで連結されているわけではありません。 |

|

3粒ずつ固定したパーツを3つ作り、それを連結させた構造です。輪っかで連結させているのは2箇所のみです。 |

|

だから動くとは言っても完璧にフレキシブルではなく、こういう感じで動きます。 |

|

42箇所全てが輪っかで連結されているなんて尋常ではありません。かなり高級なものとして作られたエドワーディアンのピアスですら、左右合わせて4箇所のみです。 この稼働する構造の魅力を熟知した上で、相当な美意識の高さとこだわりの強さを持っていないとこの宝物をオーダーすることは絶対に不可能です。社交界の華として、ハイジュエリーを熟知していた特別な身分の女性ならではの宝物です。 |

| 【参考】現代の高級ダイヤモンド・ピアス | |

デビアス £56,000-(約813万6千円)2021.2.14現在 デビアス £56,000-(約813万6千円)2021.2.14現在【引用】DE BEERS / ©DE BEERS |

|

現代ジュエリーなんて、平気で揺れない構造だったりしますからね。左のデビアスのピアスは完全に固定した棒の構造です。揺れないのに、着用したモデルさんを左から右に向かって撮った動画が紹介されていて笑ってしまいました。右のピアスも棒部分は全く揺れず、一番下のダイヤモンドが窮屈そうに揺れるだけです。 成金はダイヤモンドの大きさだけしか気にしないので、こういう物に喜んで大金を出します。ダイヤモンドの魅力を引き出せる動きができない構造なので、着用しても美しくはならないのですが、成金は美しく見えることより値段の高い物やブランド物を身に着けていることに満足するので、現代ジュエリーはこのデザインと作りで成立するのです。 |

|

|

|

こういう宝物こそ最も高級、かつ最高峰の技術をかけて作られたハイエンドのジュエリーなのです!♪ 見た目に分かりやすい細工技術と違って、可動構造は本当に良さが分かりにくいです。成金思考の人には絶対に理解不可能ですが、HERITAGEの宝物の魅力を感じていただける方にはぜひ、この魅力と価値を分かっていただきたいです!! |

3-1-2. 最も材料費もかかる構造

この構造は厚みも必要で、時代を考えると使用しているプラチナの量にも驚きます。可動部はどうしても構造的に弱点になりがちです。 |

|

着用時にねじれるなどし、おかしな方向に力がかかって僅かでも変形すると、可動域が狭まったり滑らかな動きができなくなります。十分な耐久性を出すためには強靭なプラチナといえども、ある程度の厚みが必要です。 |

|

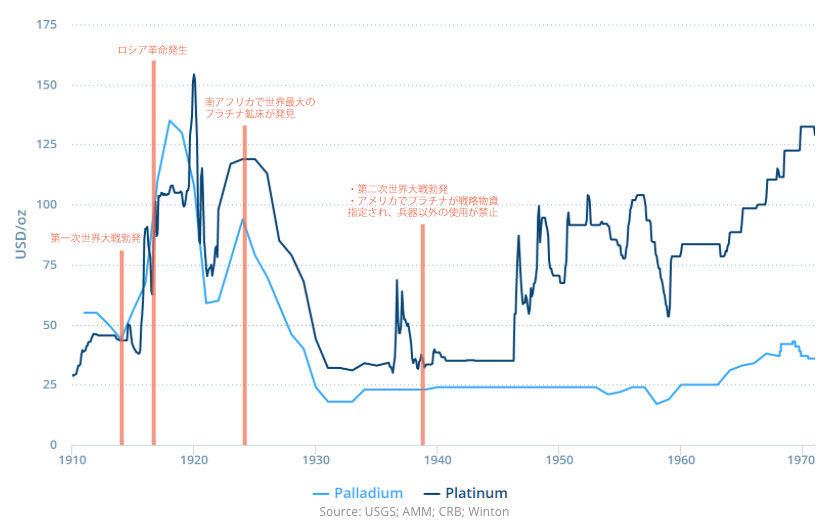

| 【参考】1910〜1970年のプラチナとパラジウム価格の推移 |

モノの値段はモノ自体の価値ではなく、需要と供給の関係で決まります。同じモノでも需要が逼迫するか、供給が落ちれば価格はその分だけ跳ね上がります。 1914年に第一次世界大戦が勃発すると、軍事需要の高まりによって高騰しています。さらに世界最大のプラチナ供給国、帝政ロシアで1917年に革命が起こり、プラチナの供給が混乱したことで価格はさらに上昇しました。1920年頃にはゴールド(固定相場20.67USD/oz)の8倍近い価格にまで高騰しています。 1924年に南アフリカで世界最大のプラチナ鉱床が新たに発見されると価格は落ち着き始めますが、アールデコ前期の1920年代はプラチナは超高級金属でした。 |

|

第一次世界大戦の終結によって、産出されたプラチナを軍事目的ではなくジュエリーに使用できるようにはなりました。しかしながら第一次世界大戦が終わった直後はプラチナが史上最も高騰した時期でもありました。 ゴールドバックにする必要なく好きなだけプラチナを使えるようにはなったけれど、恐ろしく高い。そういう、第一次世界大戦後に訪れた特殊な時代にこの特別な宝物は作られました。 可動しない構造で作ろうとすれば、プラチナの量はもっと少なくて済んだはずです。 |

|