No.00279 甘い誘惑 |

|

|

|

|

|

| アール・デコの甘くてカッコいい誘惑 |

|

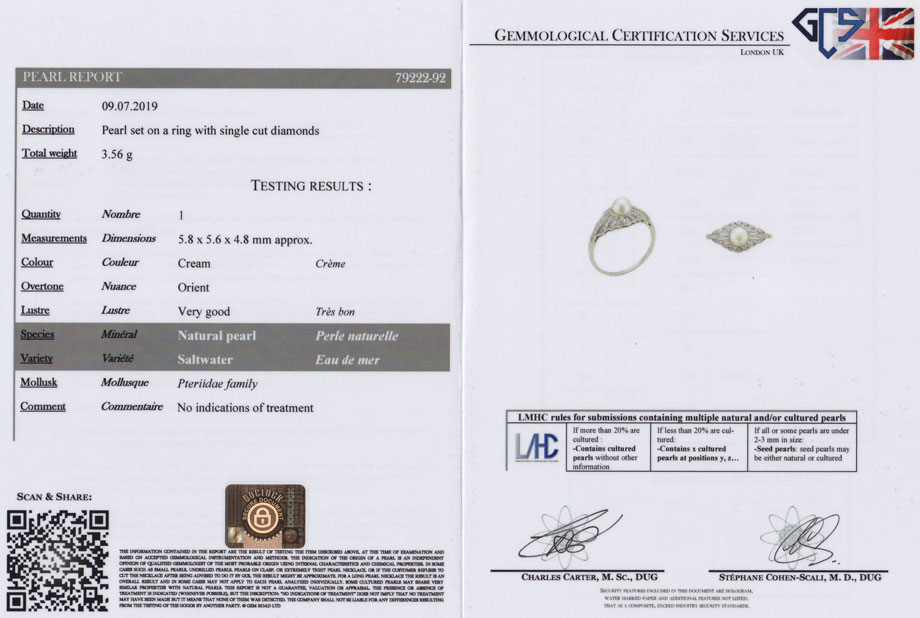

『甘い誘惑』 天然真珠 ボンブリング イギリス 1920年頃 天然真珠、オールドヨーロピアンカット・ダイヤモンド、プラチナ サイズ 13,5号(変更可能) 重量3,4g ※ロンドンの天然真珠の鑑別書付き SOLD 元祖ボンブリングと言える、最上質で高さのある天然真珠を使った初期のボンブリングです。直線の透かしによるスタイリッシュなデザインは、通常のボンブリングとは一線を画すものです。全てがオールドヨーロピアンカット・ダイヤモンドというコスト度外視の素材使いや、極細のミルグレインなど、作りの観点からも特別に作られたことが分かる最高級のリングです。 |

||

|

|

||

この宝物のポイント

|

1. 女性の時代アール・デコに流行したボンブリング 2. アール・デコ初期の優れたデザイン 3. 存在感のある天然真珠 4. ダイヤモンドの使い方のセンスの良さ 5. 天然真珠を惹き立てるための素晴らしい作り |

1. 女性の時代アールデコに流行したボンブリング

1-1. ボンブリングとは?

|

これはボンブリングと呼ばれるデザインのリングです。 ヘリテイジでご紹介するのは初めてです。 |

|

砲弾の頭部のような形をしたデザインから"ボンブ(爆弾)リング"と呼ばれている、アールデコの代表的なデザインのリングです。 |

疑問1. なぜ英語のボム(bomb)ではなくフランス語もしくはドイツ語でのボンブ(bombe)なのか? 疑問2. ヨーロッパを大きく変えた悲惨な大戦、最悪の第一次世界大戦の後に、恐ろしい武器をモチーフにしてジュエリーを作ろうとする発想が存在するのか? 疑問3. 戦争オタクならまだしも、百歩譲って男性ならばまだしも、女性が着けるジュエリーに砲弾デザインを採用し、それが流行するなんて有りえるのか? Genも疑問には思っていたようですが、「ジョーク?」と適当に放置したようです(笑) 一度気になり始めるとどうしても放置できないのでネットで調べてみたものの、いつもながら日本語サイトだとGenが一生懸命調べてルネサンスのHPに書いた情報をコピペしただけの情報しか出て来ません。 他言語でも調べてみましたが、本場のヨーロッパ人も含めて、アンティークジュエリーは現代ジュエリー同様、表面的な外観が良ければOKとしか思っていない人ばかりなので歴史的背景や文化、技術的なことが書かれた情報はそもそも出て来ないのです。 それでもしつこく調べていたら、おそらくこれが正解と思える背景が見えてきました。今回のボンブリングのお話も世界初、ヘリテイジ・オリジナルです♪ |

1-2. フランスのデザート"ボンブグラッセ"

|

スイーツ好き、もしくはフランス料理がお好きな方なら、もしかするとこのリングの形状とボンブリングという名称を聞いて、『ボンブ・グラッセ』を思い出されたかもしれません。 |

ボンブ・グラッセ "Bombe glacee 2014-07-29" ©Whatamldoing(29 July 2014)/Adapted/CC BY-SA 4.0 ボンブ・グラッセ "Bombe glacee 2014-07-29" ©Whatamldoing(29 July 2014)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

ボンブ・グラッセ(Bombe glacée)は、1882年にレストランのメニューとして登場したフランス生まれのデザートです。 半球状の型で作ったアイスクリーム・デザートですが、様々なバリエーションが開発されてシャーベットやソルベ、ムースなどで作られることもありますが、基本的には冷凍系の冷たくて溶けるデザートです。 |

大砲と砲弾 大砲と砲弾 |

ボンブ・グラッセの形状は、大砲の弾に似せて作られました。 ミサイル型ではなく、球体のラウンドショットもしくはキャノンボールと呼ばれるタイプの弾です。 |

鋳鉄の大砲の弾(16世紀) 鋳鉄の大砲の弾(16世紀)"MaryRose-round shot" ©the Mary Rose Trust(16 November 2009)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

ボンブ・グラッセ ボンブ・グラッセ"Bombe glacee 2014-07-29" ©Whatamldoing(29 July 2014)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

チョコレートでコーティングすると、まさに大砲の弾っぽいですね。こんなあま〜い砲弾なら大歓迎です♪ 半球状のシンプルな基本形が決まっている以外、素材は何でも良いという自由度の高さは、様々なバリエーションを可能とします。見ただけでは中身は分からず、食べてみてのお楽しみという想像力を掻き立てるデザート、しかもボリューム満点のゴージャスな外観は女性の心を掴まないわけがないですよね。 そんな魅惑のデザートがボンブ・グラッセです。 |

|

1-3. 上流階級とボンブグラッセ

1-3-1. 上流階級とデザートとジュエリーの関係

パイナップル畑 "Ghana pineapple field" ©hiyori13(2005年3月6日)/Adapted/CC BY-SA 2.0 パイナップル畑 "Ghana pineapple field" ©hiyori13(2005年3月6日)/Adapted/CC BY-SA 2.0 |

現代では『超高級スイーツ』と言っても、たかが知れています。高かったとしても、所詮は庶民でも頑張れば手が届く程度のものしかありません。 格差社会で格差は広がっていると言われたりもしていますが、現代は昔に比べればめちゃくちゃ平等です。 |

『宝石のパイナップル』(フランス 18世紀中期) 『宝石のパイナップル』(フランス 18世紀中期) |

本当に格差があった時代は、庶民では食べられない王侯貴族だけのものもたくさん存在しました。 パイナップルのアイスクリームやシャーベットだってそうです。 |

航海中の帆船 航海中の帆船 |

昔はパイナップルを手に入れるのは容易なことではありませんでした。 莫大なお金とリスクを負って危険な海を渡り、遠い南国から運んで来るしかありませんでした。 莫大な富と権力を持たねば手に入らないフルーツです。 |

パイナップルの油絵(Theodorus Netscher 1720年) パイナップルの油絵(Theodorus Netscher 1720年) |

しかもカラフルで見た目にもインパクトがあり、甘酸っぱくてジューシー。 これほど富と権力の象徴となれるフルーツは他にはありません。 |

|

フランス料理のフルコースの主役はデザートです。デザート専門の料理人パティシエがいるくらいですしね。 デザートは食後のシメでも、口直しでもありません。 デザートまでの食事は、デザートの前座と言っても過言ではないくらいの位置づけです。 今の感覚では分かりにくいのですが、昔は砂糖やフルーツは貴重で高価なものでしたからそれを考慮すれば当然です。 だから贅沢なフルコースでは食後のデザートが1種類というのは有り得ませんし、デザートタイムはコースの中で一番ワクワクする、最高に贅沢で楽しいひとときとなるのです。 |

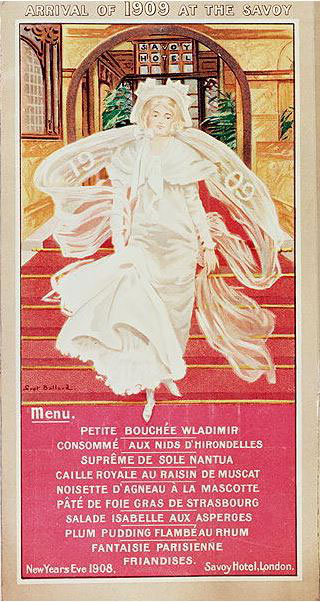

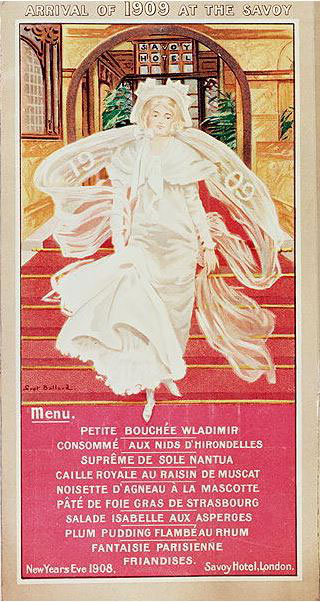

| サヴォイ・ホテルの大晦日のパーティのディナー・メニュー(1908年) |

太陽王ルイ14世(1638-1715年)の晩餐会 太陽王ルイ14世(1638-1715年)の晩餐会 |

贅を尽くしたことで有名なルイ14世時代のフランスにおいて、ヴェルサイユ宮殿での饗宴でもデザートは特に重視されていました。 その中でも、パイナップルは最も稀少で費用のかさむ『富と権力の象徴』としてデザートコースに組み込まれました。 |

カットしてあしらうだけでなく、アイスクリームにしても提供されました。まさに国王に相応しい、完璧なデザートとして振る舞われたのです。 その後のルイ15世の時代もパイナップルは特別なフルーツとして君臨し続け、上流階級の人々から羨望の的として愛されてきました。 |

|

1710-1774年) |

フランスでは1733年にヴェルサイユの庭師がパイナップルの温室栽培に成功し、12月28日に2つの完璧なパイナップルがルイ15世に献上されたそうです。 ルイ15世はそのパイナップルを大いに気に入り、すぐに新しい温室が建設されました。 その温室だけで毎年莫大なお金が費やされたそうです。 栽培されたパイナップルは王の富と権力の象徴として、外交的な贈り物として利用されたりもしています。 ・・・。 パイナップルはフランス革命の原因の1つと言えなくもないですね。ルイ15世とポンパドゥール夫人の出会いにも一役買っていますし、歴史にこれだけの影響を与えた果物があったとは・・。 |

1-3-2. ジュエリーのモチーフとなったボンブ・グラッセ

|

このボンブリングというスタイルも『パイナップル』のフォブシールと同様に、スイーツがジュエリーのモチーフとなって作られたと推測します。 元となるのはボンブ・グラッセです。 |

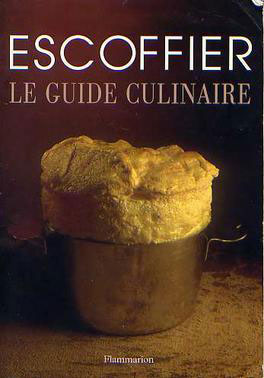

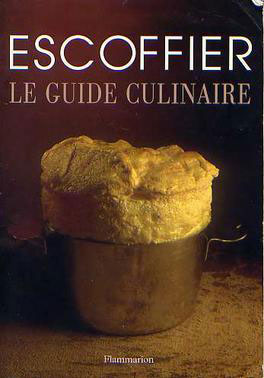

『料理の手引き』(オーギュスト・エスコフィエ著)第4版2001年刷り 『料理の手引き』(オーギュスト・エスコフィエ著)第4版2001年刷り |

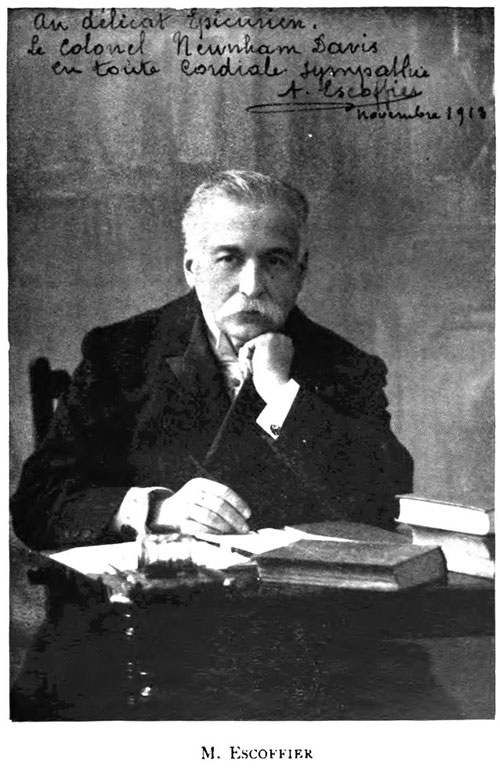

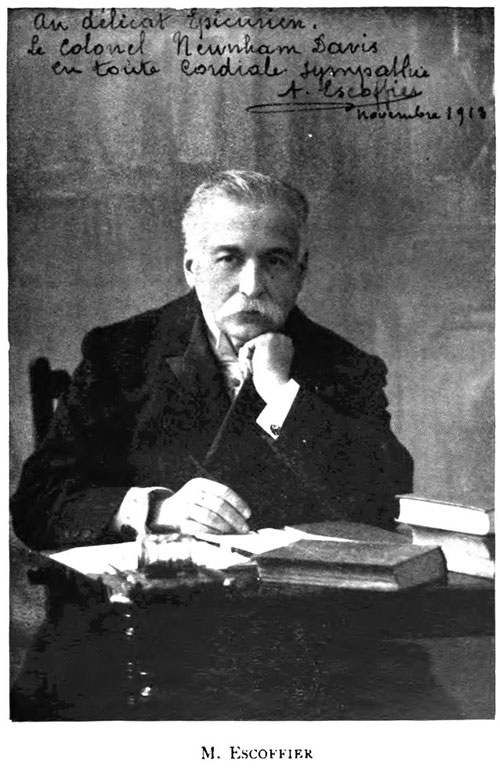

1882年にレストランのメニューとして登場したボンブ・グラッセですが、20世紀初期に出版されたオーギュスト・エスコフィエの著書『料理の手引き』には、60以上のレシピが掲載されていました。 この本が最初に出版されたのは1903年で、エスコフィエの存命中に大幅な改定が3回行われています。 5000種類を超える料理のレシピが収録され、近代フランス料理の知識と技術の集大成とも言える名著とされています。 最新版の第4版が出版されたのは1921年で、フランス料理の世界ではこの本の重要性はどれほど評価しても足りないと言われ、出版から100年以上が経った現在でもフランス料理の基礎を学ぶ上で必須の教科書として用いられています。 |

|

それにしても、ボンブ・グラッセだけで60以上のレシピだなんてすごいですね。 『料理の手引き』を書いたエスコフィエはレストラン経営と料理考案・レシピ集の著書を通じて、伝統的なフランス料理の大衆化と革新に貢献したことで知られています。 現在に至るフランス料理発展の重要なリーダーとしてシェフや食通の間で神格化され、『近代フランス料理の父』とも呼ばれています。 生年からもご想像いただける通り24歳頃に、1870年の普仏戦争に従軍しています。 フランス皇帝ナポレオン三世がドイツの捕虜となり、フランスが帝政から第三共和政になった戦争ですね。 |

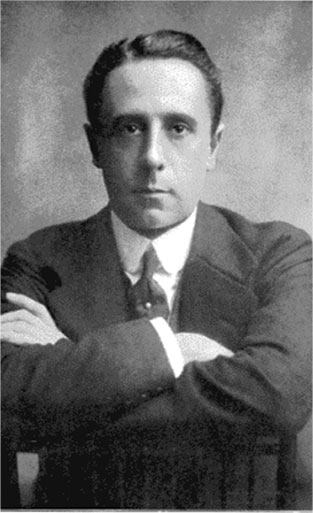

| 近代フランス料理の父 オーギュスト・エスコフィエ(1846-1935年) |

1870年の普仏戦争で捕虜となったバイエルン兵を見張るフランスの槍騎兵と胸甲騎兵 1870年の普仏戦争で捕虜となったバイエルン兵を見張るフランスの槍騎兵と胸甲騎兵 |

エスコフィエは従軍したとは言っても、フランス軍の参謀本部第二部付きのシェフとしてです。 この間の軍隊経験で、不十分な素材でいかに調理するかという技術を会得したそうです。 著名人になった後も、普仏戦争の従軍体験から政府に缶詰工場建設の提言をしたりしていたそうです。 |

ボンブ・グラッセ "Bombe glacee 2014-07-29" ©Whatamldoing(29 July 2014)/Adapted/CC BY-SA 4.0 ボンブ・グラッセ "Bombe glacee 2014-07-29" ©Whatamldoing(29 July 2014)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

アイデアマン、エスコフィエの従軍経験が、大砲の弾にインスピレーションを受けたボンブ・グラッセの発案にも役立ったようですね。 逆に言えば、従軍経験もあるエスコフィエだからこその発想だったとも言えるでしょう。 のほほんと平和な世界に生きていた人が、突然砲弾モチーフのデザートを作ったら違和感があります。 |

スイス・フランスの実業家 セザール・リッツ(1850-1918年) スイス・フランスの実業家 セザール・リッツ(1850-1918年) |

さて普仏戦争後、エスコフィエは後にホテル王となるセザール・リッツと出会います。 リッツは冬は約5ヶ月間に渡って雪に閉ざされるスイスの寒村で、長年に渡って村長を務めた人物の13人兄弟の末っ子として生まれました。 電気も水道もなく、暖炉で調理してストーブで暖をとる質素な生活を送ったリッツですが、15歳頃に親元を離れて各地で様々な職を転々とし、パリの一流レストランでウェイターの職に就きました。 仕事ぶりが認められて頭角を現し、20歳で支配人に抜擢されたものの、普仏戦争後の混乱を避けて1873年にパリを出ました。 |

モナコのフェアモント・モンテカルロ・ホテル(旧グランドホテル) モナコのフェアモント・モンテカルロ・ホテル(旧グランドホテル)"MONACO LE FAIRMONT HOTEL 5 -panoramio" ©otterboris(4 June 2011)/Adapted/CC BY 3.0 |

各地を転々としていたリッツですが、1877年にモンテカルロのグランドホテルの支配人になると1年で収益を倍にするなど敏腕を振るいました。まだトイレや風呂が各階に2つずつしか無かった時代に。ホテル業界で初めて各客室にトイレとバスタブを完備したりしています。 |

避寒地 リヴィエラ 避寒地 リヴィエラ"Nice-seafront" ©Ioan Sameli(14 August 2006)/Adapted/CC BY-SA 2.0 |

避暑地 ルツェルン 避暑地 ルツェルン"Luzern pilatus" ©Roland Zumbühl of Picswiss(18:41, 25 July 2005)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

1880年、30歳の時にはスイスのグランド・ナショナル・ホテルの支配人になり、経営全般を任せられました。リッツはラジオも映画も無かった時代に、宿泊客のために趣向を凝らした様々なイベントを考え出し、ホテルは盛況しました。以降、8年間に渡り冬期(12月中旬から5月中旬)は避寒地とて賑わうリヴィエラで、夏季は避暑地として賑わうスイスのルツェルンで働くことになりました。 |

|

モナコ大公宮殿のあるモナコ側から見たモンテカルロ モナコ大公宮殿のあるモナコ側から見たモンテカルロ"Monaco pano" ©Flyer84 at English Wikipedia, Joseph Plotz.(27 May 2009)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

1884年にはモンテカルロのグランドホテルへ、エスコフィエを料理長として迎えてレストランにも力を入れるようになりました。ヨーロッパの上流階級が集まるリゾートは、才能ある人物であれば素晴らしい人脈を作ることもできます。リッツは出資者とエスコフィエという才能ある料理長、さらには後にイギリス国王エドワード7世となるプリンス・オブ・ウェールズというパトロンもここで手に入れることができたのです。エスコフィエと協力関係を約束したリッツは、こうしてホテル経営者になることを目指すようになりました。 |

サヴォイ・シアター(1881年) サヴォイ・シアター(1881年) |

リチャード・ドイリー・カート(1844-1901年) リチャード・ドイリー・カート(1844-1901年) |

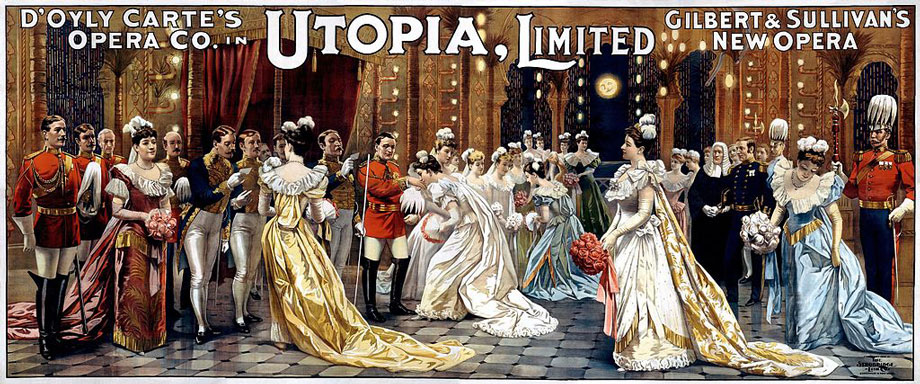

さて、話をイギリスに移します。1889年、ロンドンのシティ・オブ・ウェストミンスターに、イギリス初の高級ホテルとなる『サヴォイ・ホテル』が開業しました。もともと1881年、この場所にサヴォイ・シアターが開業していました。リチャード・ドイリー・カートが、ギルバート・アンド・サリヴァンが劇作したオペラを自らがプロデューサーとなって製作・上演するために建設したものです。 |

|

オペラのポスター(1894年頃) オペラのポスター(1894年頃) |

サヴォイ・オペラの興行によって利益を得たカートは、劇場用の発電機を収納するために購入していたサヴォイ・シアターの隣の区画にサヴォイ・ホテルを建設することにしました。 カートはアメリカ合衆国訪問の際にアメリカの高級ホテルを多数見ており、イギリスにも同様の高級ホテルを建てることにしたのです。それまではイギリスに高級ホテルがなかったなんて、意外でしょうか。 |

ピカデリー通りから見たデヴォンシャー・ハウス正面玄関(1906年) ピカデリー通りから見たデヴォンシャー・ハウス正面玄関(1906年) |

庶民が泊まる宿泊施設とは別の話です。 高級ホテルのターゲット層は富裕層です。 イギリス国内の富裕層と言えば貴族でしたが、彼らがロンドンに滞在する際は、自身が所有するタウンハウスを使用します。 投資用やホテル代わりにタワマンの1室を購入するのが現代の富裕層のイメージですが、規模が全く違います。使用人も含めて収容可能です。 |

デヴォンシャー・ハウスの舞踏会場(イラストレイテド・ロンドン・ニュース 1850年) デヴォンシャー・ハウスの舞踏会場(イラストレイテド・ロンドン・ニュース 1850年) |

これはデヴォンシャー公爵の有名なタウンハウス、『デヴォンシャー・ハウス』での舞踏会のニュースです。貴族の邸宅は社交場として舞踏会場や音楽室、プレイルーム、ゲストルーム、調理場、保管庫、使用人の部屋などが完備され、外出ぜず全てが完結できる作りでした。 デボンシャー・ハウスは数百名もの上流階級を集めて大仮面舞踏会を催せるほどの規模でした。貴族が田舎に訪れる際は自身のカントリーハウスや別荘、知人のカントリーハウスや別邸を借りれば良く、ロンドンに滞在する際はタウンハウスで事足りたわけです。イギリスには上流階級用の高級ホテルが不要だった理由です。 |

テムズ川から見たサヴォイ・ホテル(1890年代) テムズ川から見たサヴォイ・ホテル(1890年代) |

なぜこの時代にロンドンに高級ホテルを作ろうとしたのかと言うと、台頭してきたアメリカ人富裕層の需要です。サヴォイ・シアターにオペラ観劇に来た観光客、特にアメリカ人富裕層が多く泊まるホテルとなりました。 サヴォイ・ホテルはイギリスで最初に電灯を用い、電気昇降機(エレベーター)が設置されたホテルでした。268室ある客室の大半に大理石の専用浴室が設置され、各部屋に定温の温水/冷水を提供しました。他にも世界初の防火床の導入、自家用発電の導入など当時の最先端技術が詰め込まれました。 |

リチャード・ドイリー・カート(1844-1901年) リチャード・ドイリー・カート(1844-1901年) |

サイヴォイ・ホテルは開業当初こそは宿泊客が多かったのですが、半年以内にホテルから客足は遠のいていき、赤字が続くようになりました。 宿泊客は、他の観光地で高級ホテルに慣れた富裕層たちです。ロンドン初の高級ホテルだけあって、ノウハウが無かったのは当然で、目の肥えた顧客を満足させることができなかったのです。 ホテル事業はカートの単独ではなく数人の出資者がいたのですが、取締役会はカートに経営陣、支配人、料理長を含む料理人たちの更迭を命じました。 |

セザール・リッツ(1850-1918年) セザール・リッツ(1850-1918年) |

オーギュスト・エスコフィエ(1846-1935年) オーギュスト・エスコフィエ(1846-1935年) |

そこで白羽の矢が立ったのがアイデアマンでありノウハウも持つ2人、支配人としての才能を持つリッツと、料理人としての才能を持つエスコフィエでした。 この采配がサヴォイ・ホテルの大発展をもたらすことになります。 |

サヴォイ・ホテルの大晦日のパーティのディナー・メニュー(1908年) サヴォイ・ホテルの大晦日のパーティのディナー・メニュー(1908年) |

リッツとエスコフィエのタッグによって、サヴォイ・ホテルのレストランではイヴニングドレスの着用が義務付けられました。 リッツはディナー中に生演奏が聴けるよう、人気ミュージシャンを雇い、日替わりメニューを毎日印刷するなど、革新的な取り組みを続けました。 上流階級の心を掴むイベントも多々開催しています。 |

スイスのイタリア国境近くの交通の要衝ブリークの街並み スイスのイタリア国境近くの交通の要衝ブリークの街並み"Glishorn-briglina" ©Summi~commonswiki/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

リッツは15歳頃に家族の元を離れた後、ヴァリス州内(ドイツ語圏)にある語学学校に行き、鉄工を学んだものの退学となっています。その後は同州のブリークにあるホテルで見習いをやりますが、雇用主エッシャーから「君はオテリエ(ホテルの経営者・事業家)には向いていない。」と言われて解雇された過去があります。それでも諦めることなく17歳の時、3度目のチャンスを求めて1867年のパリ万博に向かい、スイス館で軽食の給仕をやって、その後ホテル・スプレンディドで職を得ています。 |

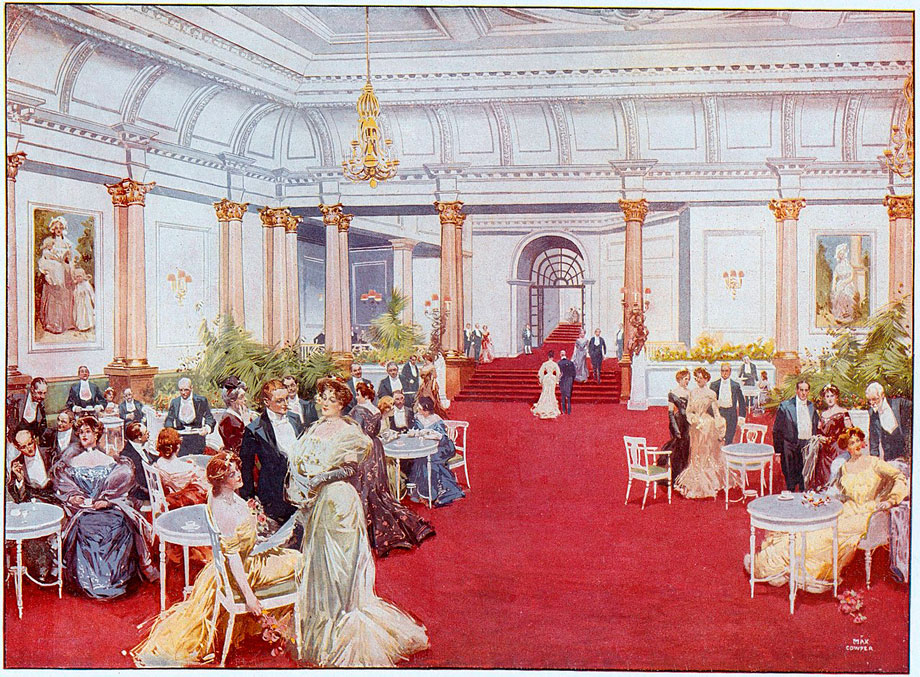

サヴォイ・ホテルの大晦日のパーティ(1907年) |

その後も靴磨きや売春宿のドアマンなど職を転々としたものの、最終的にはホテルの支配人となっています。 ミドルクラスの客を相手にする田舎のホテルの支配人になる才能はどうだったか分かりませんが、良いものをたくさん経験し、理解し、良いものに慣れきって並みのことでは喜ばない上流階級を楽しませることができる、強烈な才能をリッツは持っていたということでしょう。 |

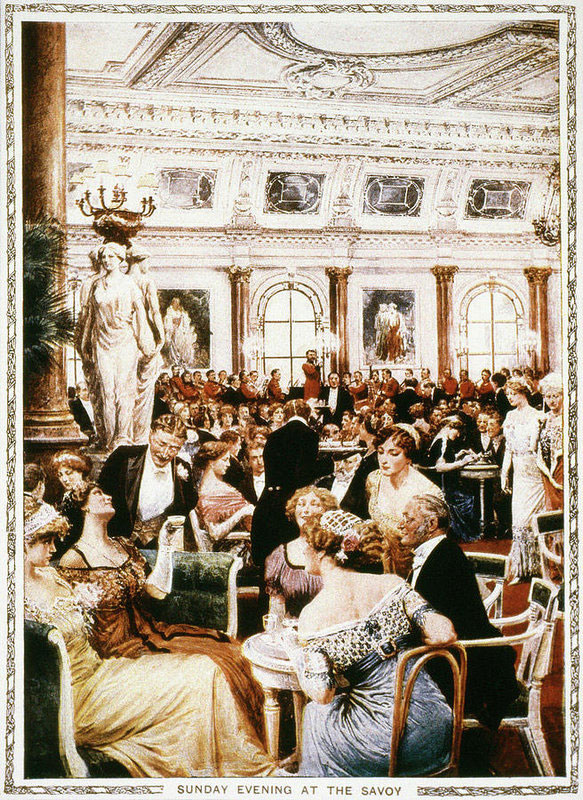

サヴォイ・ホテルの日曜の晩餐会(1910年頃) サヴォイ・ホテルの日曜の晩餐会(1910年頃) |

幼少期から教養や感性を育める環境にあったならばまだしも、冬期は5ヶ月も雪に閉ざされてしまうスイスの寒村で生まれ育ったリッツ。 類稀な才能を持ち、本人もそれを理解して強く信じ、どんな時も決して夢を諦めることがなかったからこそここまでの立身出世が叶ったということでしょう。 それには環境面での苦労以上に、精神面での大きな苦労があったことは想像に難くありません。 10代の時に大人から君は向いていないと言われた挙句に解雇されるなんて、現代の日本人ならば速攻で自己否定の塊になり引きこもりになってしまいそうです。 自分の才能を見極めることと諦めない精神面の強さ、そして自己実現のための並々ならぬ努力は学ぶことが多いと感じます。 |

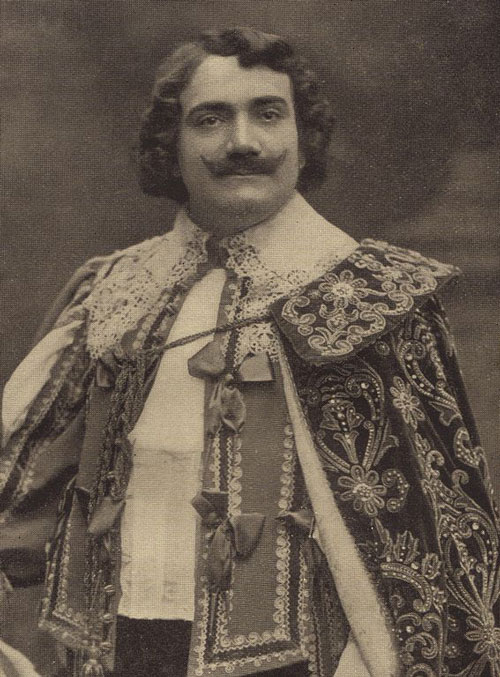

オーストラリア人オペラ歌手 ネリー・メルバ(1861-1931年) オーストラリア人オペラ歌手 ネリー・メルバ(1861-1931年) |

一方でエスコフィエも特異な才能で上流階級や富裕層などを喜ばせました。 オーストラリアのオペラ歌手ネリー・メルバがロンドンでオペラ『ローエングリン』を演じた際、ホテルで料理長をしていたエスコフィエを公演に招待しました。 エスコフィエはネリー・メルバのファンでもありました。 |

ピーチ・メルバ ピーチ・メルバ"Peach Melba" ©Robbie Sproule(1 November 2005)/Adapted/CC BY 2.0 |

エスコフィエはお礼として、ローエングリンにちなんだ趣向を凝らしたデザートを提供しました。 デザートを気に入ったメルバが名前を聞き、エスコフィエが「ピーチ・メルバ(フランス語ではペーシェ・メルバ)と呼ばせて頂ければ幸いです。」と答えたのがこのデザートの始まりだそうです。 1893年に考案されたこのピーチ・メルバは、バニラアイスの下地にバニラシロップ漬けの桃を乗せ、ラズベリー・ソースとアーモンドスライスを掛けたデザートです。 やっぱりこの時代は、冷たいアイスクリームは贅沢品だったのでしょうね。 Genの子供時代である1950年代でも、アイスクリームはかなりの贅沢品だったそうです。 結核で3歳の時に母を亡くし、母から一度も抱かれたことがないGenを可愛がっていたおばあちゃんが、毎週食べさせてくれたそうです。Genは実家がお金持ちだったので甘やかされていたようです。 |

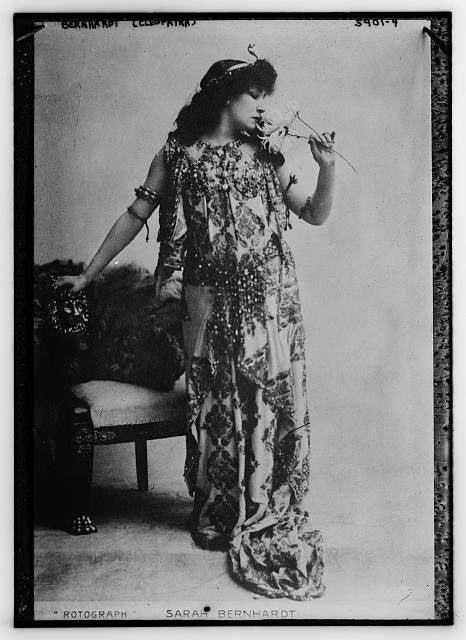

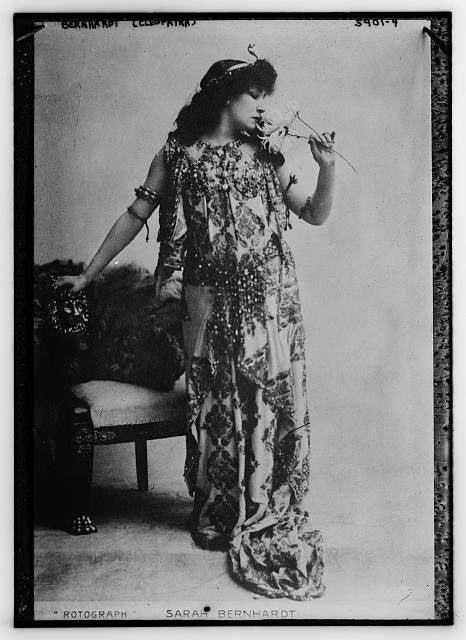

フランス人女優 サラ・ベルナール(1844-1923年)55歳頃 フランス人女優 サラ・ベルナール(1844-1923年)55歳頃 |

エスコフィエは5000ものレシピを掲載した書籍を出版しただけあって、他にも様々な有名レシピを考案しています。 食通として知られたイタリアの作曲家ジョアキーノ・ロッシーニを記念して名付けられた『牛ヒレ肉のロッシーニ風』などもあります。 フランスの女優サラ・ベルナールにちなんだ『フレーズ・ア・ラ・サラ・ベルナール』というデザートもあります。パイナップルとキュラソーのソルベに苺を添えたものです。 ベルナールは、101人はいたと言われるエドワード7世の愛人の有名な1人です。 サヴォイ・ホテルは20世紀初頭に拡張してイギリス初のサービス付きアパートメントも提供するようになり、多くの有名人が居住するようになりました。ベルナールもサヴォイ・ホテルの居住者となった1人です。一部には数十年も住む人もいたそうですが、居心地の良いホテルだったのでしょうね。 |

プリンス・オブ・ウェールズ時代のエドワード7世(1841-1910年) プリンス・オブ・ウェールズ時代のエドワード7世(1841-1910年) |

先述の通り、プリンス・オブ・ウェールズは才能豊かなリッツのパトロンでした。 上流階級を喜ばせるサービスに長けたリッツと、同じく上流階級を喜ばせる料理に長けたエスコフィエは、すぐにプリンス・オブ・ウェールズを始めとした著名で裕福な顧客を魅きつけました。 |

サヴォイ・ホテルの大きなレストラン(1900年頃) サヴォイ・ホテルの大きなレストラン(1900年頃) |

| 実はそれまで、ホテルは旅先の宿泊施設であり、外食も男性だけのものとされていました。サヴォイ・ホテルは一般の男女がサヴォイ・シアターで観劇の後、ホテルでディナーを楽しむという、今では通常のスタイルを初めて確立したのです。王侯貴族の女性たちも様々な人が集う外での食事には慣れていませんでしたが、サヴォイ・ホテルの晩餐会場は王侯貴族の女性たちですぐにいっぱいになりました。 |

ボンブ・グラッセ "Bombe glacee 2014-07-29" ©Whatamldoing(29 July 2014)/Adapted/CC BY-SA 4.0 ボンブ・グラッセ "Bombe glacee 2014-07-29" ©Whatamldoing(29 July 2014)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

各国の一流の芸術家たちによる演劇を楽しんだ後、美味しいフランス料理に舌鼓を打ち、最後はこんな特別なスイーツが出てきたら、女性はメロメロですよね〜♪ 既にスイーツを見ただけで、私がメロメロになっています(笑) |

サヴォイ・ホテル・グループ会長 ルパート・ドイリー・カート(1876-1948年) サヴォイ・ホテル・グループ会長 ルパート・ドイリー・カート(1876-1948年) |

サイヴォイ・ホテルは創業者リチャード・ドイリー・カートが1901年に亡くなった後、1903年にその息子ルパート・ドイリー・カートがグループの会長となり、ホテルの拡張と近代化が行われました。 会長となったルパートは、「ホテルは常に最先端であり、可能であれば少し先を行く存在」と遺しています。 その言葉の通り、サヴォイ・ホテルは文化やテクノロジーの最先端を行く、流行の発信地となりました。 |

サヴォイ・ホテルのゴンドラ・パーティ(1905年) サヴォイ・ホテルのゴンドラ・パーティ(1905年) |

20世紀になると、アメリカは富裕層たちが益々力を付けていきました。 アメリカ人が憧れる国は世界の中心であり長き伝統を持つ大英帝国です。 1905年、アメリカの億万長者ジョージ・A・ケスラーはサヴォイ・ホテルの中庭に4フィート(約122cm)もの深さの水を張り、周りに景色を描いた壁を建てて、ゴンドラを浮かべ、スタッフとゲストが衣装を着てヴェネツィアを再現したゴンドラ・パーティなるものも開催しています。 「イタリアに行けばいいのに、なぜロンドンで?」と思ってしまう私は庶民です(笑) そしてジョージ・A・ケスラーは成金です(笑) |

イタリアのオペラ歌手 エンリコ・カルーソ(1873-1921年)1913年頃 イタリアのオペラ歌手 エンリコ・カルーソ(1873-1921年)1913年頃 |

20名のゲストが巨大なゴンドラでディナーを楽しんだ後は、イタリアのオペア歌手エンリコ・カルーソが歌い、象の赤ちゃんが5フィート(約153cm)の誕生日ケーキを持って来たそうです。 昔の成金は発想も面白いし、スケールがデカすぎて面白いですね。 私もぜひ参加させて頂きたい・・(笑) 当然ながら全世界で大ニュースになったわけで、アメリカ人にとって成功したらロンドンのサヴォイ・ホテルに泊まるのが夢となっていったのです。 各国の上流階級に加えて、サヴォイ・ホテルは時代が下るごとにたくさんのアメリカの有名人たちも来るようになりました。 だんだんとアメリカの成金御用達色が強くなっていくわけですが、それぞれの時代でサヴォイ・ホテルが流行の発信地となったのは間違いありません。 |

サヴォイ・ホテルのチーフ・バーテンダー エイダ・コールマン(1920年頃) サヴォイ・ホテルのチーフ・バーテンダー エイダ・コールマン(1920年頃) |

サヴォイ・ホテルはアメリカ人を呼び込むだけでなく、ホテルのバーでアメリカンスタイルのカクテルをヨーロッパに紹介した最初の施設の1つでもありました。 1925年から1938年までサヴォイ・ホテルでチーフ・バーテンダーを勤めていたハリー・クラドックによって『サヴォイ・カクテルブック』も刊行されています。 エスコフィエの『料理の手引き』と違ってカクテル・ブックの古典中の古典と言われ、古めかしいのと技術書ではないために現代の教科書とはなり得ないようです。しかしながら禁酒法時代にアメリカからロンドンに渡ったバーテンダーから見た、上品さと楽しさを併せ持つ上流階級の雰囲気が少しだけ伝わって来る内容になっているそうです。 |

|

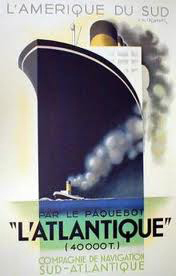

エドワーディアン期に起きた第一次世界大戦によって、ヨーロッパは大きく時代が変化しました。 イギリスを中心としたヨーロッパの王侯貴族が時代を主導する旧時代から、アメリカを中心とした新興勢力が主導する新しい時代へと世の中が変わって行ったのです。 変化とは言っても裏表が急に変わるのではなく、徐々に置き換わって行く連続的な変化です。 |

|

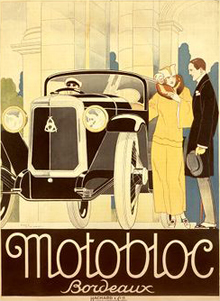

このボンブリングが生み出されたアール・デコは新時代の幕開けの時代にして、伝統的なヨーロッパの王侯貴族たちと新興勢力が混在しながら新しい文化や流行を作り出した、ちょっと特殊な時代でした。 |

|

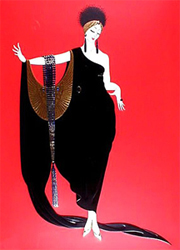

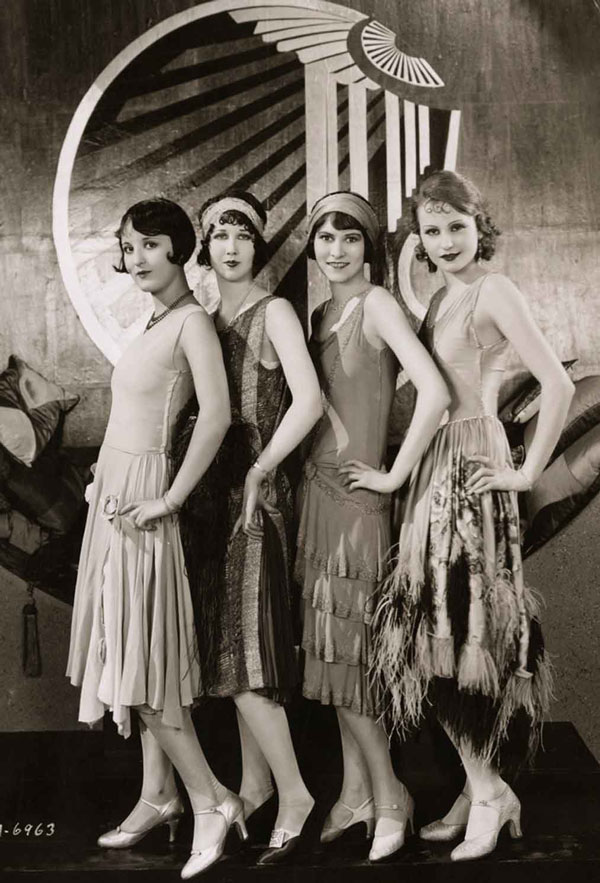

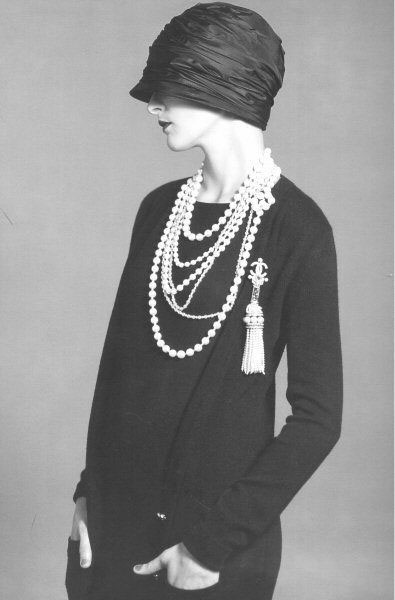

アール・デコは女性の時代でした。 それまで女性らしいとされてきた装いや行動様式ではなく、膝丈の短いスカート、ショートヘアのボブカット、ジャス音楽などを好み、濃いメイクで強いお酒を飲み、男性との交遊や喫煙、ドライブを積極的に楽しむ、新しいスタイルの若い女性たちが登場しました。 そのようなパワフルでエネルギーに満ちた女性たちは"フラッパー"とも呼ばれています。 以前までの女性に求められて来た社会的、性的規範を軽視した新しいスタイルの女性たちで、まさに中産階級や新興成金たちが主導する新時代の幕開けを象徴するような存在です。 |

| 中産階級のフラッパーの女性たち(1927年) |

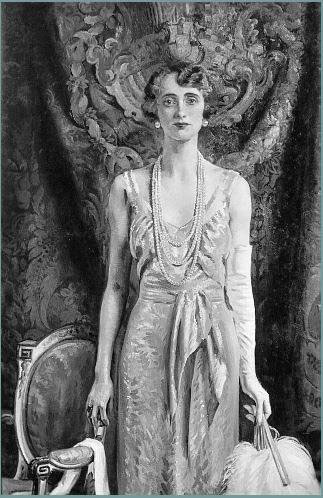

ヨーク公爵夫人時代のエリザベス王妃(1925年)25歳頃 ヨーク公爵夫人時代のエリザベス王妃(1925年)25歳頃 |

カリスブルック侯爵夫人アイリーン・マウントバッテン(1890-1956年)1930年頃 カリスブルック侯爵夫人アイリーン・マウントバッテン(1890-1956年)1930年頃 |

一方で、イギリスにはBright young thingsと呼ばれる人たちが存在しました。1920年代のロンドンで、社会の規範にとらわれず自由を楽しむ若い貴族や社交界の人たちを表す言葉としてタブロイド誌に付けられたニックネームです。その中には後にイギリス国王ジョージ6世の妻となる、ストラスモア・アンド・キングホーン伯爵家のレディ・エリザベスも入っています。 現在のイギリス女王エリザベス2世の母、クイーンマザーですね。 その他、カリスブルック侯爵夫人アイリーン・マウントバッテンもBright young thingsです。伯爵家出身で、夫はヴィクトリア女王の孫であるヘッセンのバッテンベルク家のアレクサンダー王子です。 2人もアール・デコらしいファッションではありますが、王侯貴族ならではの教養や美意識があるせいか、フラッパーの安っぽさと違って気品と高級感が感じられます。 |

|

ナイトクラブのオーナーとして活躍したケイト・メイリック(1875-1933年) ナイトクラブのオーナーとして活躍したケイト・メイリック(1875-1933年) |

このようなBright young thingsに夜の社交場を提供していた1人がケイト・メイリックでした。 3人の息子、そして少なくとも4人の娘をもうけた後の1916年に離婚し、1920年代はロンドンのナイトクラブのオーナーとなり、貴族と暗黒街のエリート、両方にサービスを提供していました。 このようにアール・デコの時代は新興勢力のフラッパーが注目を集めたり、従来の王侯貴族もやはりタブロイド紙を賑わせていたりという、ある意味エネルギー溢れるカオスな時代だったのです。 ちなみにケイトは父も夫も医者でしたが、娘3人はイギリスの爵位貴族と結婚しています。 7人以上の子供を1人で育て上げ、貴族と暗黒街のエリートという並々ならぬ人たちにサービスを提供して身を立てるなんて、本当に女性の活躍が目覚ましい時代ですね。 |

ボンブ・グラッセ "Bombe glacee 2014-07-29" ©Whatamldoing(29 July 2014)/Adapted/CC BY-SA 4.0 ボンブ・グラッセ "Bombe glacee 2014-07-29" ©Whatamldoing(29 July 2014)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

そんなアール・デコの女性たちをもメロメロにしたデザートがボンブ・グラッセでした。 高級レストランで提供される高級デザートなので、まだまだこの時代は上流階級のためだけのデザートです。 |

『料理の手引き』(オーギュスト・エスコフィエ著)第4版2001年刷り 『料理の手引き』(オーギュスト・エスコフィエ著)第4版2001年刷り |

この時代にはエスコフィエは既にサヴォイ・ホテルを辞めていますが、1903年に初版、1921年に第4版が出版された『料理の手引き』によって、エスコフィエによる優れたフランス料理が広まりました。 5000種類を超える料理のレシピの中には60以上のボンブ・グラッセのレシピもあり、エスコフィエ以外のシェフも様々なアレンジをしてコースの最後を飾る一番のお楽しみとして提供できるようになりました。 |

1921-1922年までパリのアメリカ大使館で、ホステス役として各国の重要人物たちをゲストとしてもてなしていた大使の義理の娘、当時40歳のアグネス・ブラックウェル・へリックが大使館でのディナー・パーティの詳細を記録していました。 ディナー・パーティのレシピ集の中には16種類のボンブ・グラッセがあり、アルハンブラ、モスクワ、クレオパトラなどの名前が付いています。 どういうボンブ・グラッセなのか想像できますでしょうか。単なる美味しいだけのアイスクリーム・デザートではなさそうですね。 |

ヴィクトリア女王のダイヤモンド・ジュビリーを祝うデヴォンシャー・ハウスでの大仮装舞踏会でクレオパトラに扮するアーサー・パゲット夫人(1897年) ヴィクトリア女王のダイヤモンド・ジュビリーを祝うデヴォンシャー・ハウスでの大仮装舞踏会でクレオパトラに扮するアーサー・パゲット夫人(1897年) |

クレオパトラを演じるサラ・ベルナール(1899年) クレオパトラを演じるサラ・ベルナール(1899年) |

クレオパトラは歴史だけでなく芸術分野の教養でもありますね。クレオパトラという名のボンブ・グラッセがどのようなものかは分かりませんが、教養ある上流階級が楽しめるレシピだったことは間違いないでしょう。 |

|

ローマ帝国第5代皇帝ネロ(37-68年) ローマ帝国第5代皇帝ネロ(37-68年)"Nero pushkin" ©shakko(November 2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

エスコフィエが考案し、サヴォイ・ホテルで提供されたボンブ・グラッセには『ネロ』と名の付いたものがあります。 『ネロ』はローマ皇帝ネロのことです。 これまでにも様々な宝物のページで、古代ローマに関する教養がヨーロッパの王侯貴族にとって必須の教養だったことを繰り返しご説明しています。 このネロが、「氷菓を燃やせ。」と命じたことがあったそうです。 これで気づかれた方は素晴らしいです!♪ |

燃え上がるベイクド・アラスカ 燃え上がるベイクド・アラスカ" Bombe Alaska, Shashlik Restaurant, Singapore - 20140125 " ©Smuconlaw(25 January 2014, 20:00:27)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

氷菓を燃やせ。 まさにこれを実現させたのがボンブ・グラッセ ネロです。 やっているのはベイクド・アラスカと同じことで、フレーミング・アイスの分類になります。でも、意味付けが全く異なります。アラスカを焼くなんてものは全くもって意味不明ですが、エスコフィエのボンブ・グラッセ ネロは暴君で有名なローマ皇帝の難題を、見事に実現させたものです。 |

ボンブグラッセ・ネロ ボンブグラッセ・ネロ"Baked Alaska" ©ZhengZhou(17 February 2020, 13:47:37)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

当時の教養ある王侯貴族たちにとって、デザートは見た目が良くてしかも美味しいのは当たり前であり、それだけでは大喜びなんてできません。教養のある人たちにとって、あっと驚くようなパフォーマンスと教養を試されるような仕掛け、そして知的好奇心をくすぐられるデザートは最高です。 舌で楽しむ以上に、脳が喜ぶデザート・・。フルコースの最後を飾るにこれほど適したデザートはありません。各プレートでお腹が満たされた後、最後は頭まで満たされるなんて、最高に幸せな経験です。 教養ある趣向でも美味しくなければ本末転倒ですから、この時代のトップクラスの料理人には腕前に加えて教養とデザインセンスも要求されるいう、かなりの才能を必要とします。これだけのことができる人物は当時でも稀有な存在かつ、上流階級に大人気の料理人だったでしょう。 |

ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世(1859-1941年)1902年 ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世(1859-1941年)1902年 |

1906年にエスコフィエはドイツのハンブルク=アメリカ汽船が運航する客船、『アメリカ号』の船内レストラン顧問になりました。 アメリカ号の処女航海の前日にドイツ皇帝ヴィルヘルム2世が船を訪問し、エスコフィエの料理を堪能しました。 そこでヴィルヘルム2世は「私はドイツ皇帝だが、あなたは料理の皇帝だ。」と賛辞を贈ったそうです。 料理の皇帝だなんて、最大限の褒め言葉ですよね。 ちなみにヴィルヘルム2世はヴィクトリア女王の孫です。 幼少期から美味しくてゴージャスなものばかりを食べていたでしょうに、そんなに喜ぶだなんて一体どんなコースを召し上がったのでしょうね〜。 |

オーギュスト・エスコフィエ(1846-1935年) オーギュスト・エスコフィエ(1846-1935年) |

エスコフィエは1919年までリッツ・ロンドンやカールトン・ホテルの運営に携わり、1920年にはシェフとして初のレジオンドヌール勲章(シュバリエ、勲爵士)受章者になりました。 1928年には同勲章のオフィシエ(将校)を受章しています。 エスコフィエは単純料理人としての腕に加えて美的センスと教養があり、しかもパフォーマンスとして魅せるやり方を閃くことのできる才能にも恵まれたからこそ、ここまで当時の上流階級たちに熱烈に支持されたのでしょう。 教養とは人生を豊かにしてくれる、上流階級にとってとても大事なものなのです。 |

ボンブ・グラッセ・ポンパドゥール 【引用】古典フランス菓子 HPより ©NISHINA DAVID Co.,Ltd ボンブ・グラッセ・ポンパドゥール 【引用】古典フランス菓子 HPより ©NISHINA DAVID Co.,Ltd |

ポンパドゥール夫人がモチーフのボンブ・グラッセもあったりします。アイスクリームと生クリームでデコレーションされたボリュームのあるドレスが素敵ですね。上の画像は古典フランス菓子を紹介するHPに掲載されていたものです。詳しいレシピも掲載されているので、興味のある方はリンク先をご覧になってみて下さい。 |

ボンブ・グラッセ・ア・ラ・ポンパドゥール 【引用】古典フランス菓子 HP ©NISHINA DAVID Co.,Ltd ボンブ・グラッセ・ア・ラ・ポンパドゥール 【引用】古典フランス菓子 HP ©NISHINA DAVID Co.,Ltd |

女性にとっても楽しいデザートですが、「食べてドレスの中身を見て見たい・・♪」と思わず考えてしまう、ちょっと遊び心もある演出が上流階級の男性の心もくすぐったのではないでしょうか。ボンブグラッセを楽しんでいた時代は、女性のドレスもここまでボリュームはありません。ポンパドゥール夫人もフランス革命前、当時の人たちにとっても100年以上も前に生きた歴史上の人物です。 |

|

|

| 大仮装舞踏会でマリー・アントワネットに扮する伯爵夫デイジー・グレンヴィル(1897年) | |

ポンパドゥール夫人の後の時代となる、フランス王妃マリー・アントワネットもこの通り、ヴィクトリア女王のダイヤモンドジュビリーを祝うデヴォンシャー・ハウスの大仮装舞踏会でのモチーフになっています。 ちなみにこのウォリック伯爵夫人デイジー・グレンヴィルはプリンス・オブ・ウェールズ(エドワード7世)のロイヤルミストレス、つまり公娼でした。なぜ仮装が公娼ポンパドゥール夫人ではなく、王妃マリーアントワネットだったんだろうとちょっとツッコミたくなるのですが、こういうツッコミも教養がないとできません。知識が増えるごとに物事も面白くなっていきますね〜。そして会話も弾んでいくのです。それにしても、これは当時誰かツッコンだりしたのでしょうか(笑) それはそうと、似合っていて可愛らしいです。デイジーは気立てが良くて社交界では評判だったそうで、知性の塊である美女ポンパドゥール夫人よりは、愛らしいマリー・アントワネットの方がしっくりきたのかもしれませんね。 そんなエドワード7世やデイジーたちが初期のサヴォイ・ホテルで楽しんでいたであろうボンブ・グラッセは、長年フランスの高級デザートとして上流階級に愛されてきました。1920年代のパリでは先述の通り、アメリカ大使館でディナーのメニューになっています。エリザベス女王の1947年の結婚式でも、食事の席で出されたそうです。 |

|

ボンブグラッセ・ネロ ボンブグラッセ・ネロ "Baked Alaska" ©ZhengZhou(17 February 2020, 13:47:37)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

まさにエレガントなボンブ・グラッセは上流階級のための高級デザートだったのです。 |

1-4. 流行のデザートとアール・デコに流行したボンブリング

サヴォイ・ホテルの大晦日のディナー(1910年) サヴォイ・ホテルの大晦日のディナー(1910年) |

1889年のサヴォイ・ホテル開業以前は外食が一般的ではなかった上流階級の女性にとって、続々と開業する高級ホテルのレストランで美味しい食事を楽しむのは、最高に素晴らしい体験だったに違いありません。 |

ボンブ・リング ボンブ・リング |

そこで楽しむエレガントな高級デザート、ボンブ・グラッセ。 女性をメロメロにする教養あるデザートを戴きながら、ある時、誰かがふいにボンブ・リングを閃いたのではないでしょうか。 いつだって食べたくなる、眺めるだけでも楽しくて幸せな気分になれるボンブ・グラッセ。 一方で、食べちゃいたいくらい愛らしい、ボンブ・グラッセをモチーフにしたリング。 |

|

指元に甘いデザートをモチーフにしたリングがあるなんて素敵ですし、そのような特別なジュエリーを身に着けて高級なレストランで食事をいただくのは最高に楽しそうではありませんか? |

『Sweet Emerald』 『Sweet Emerald』オレンジピールカット・エメラルド リング フランス 1920年頃 SOLD |

実は同じくアール・デコの時代に、同様の発想で作られたのではないかと思われる、瑞々しいゼリーのようなエメラルドのリングがありました。 |

|

|

甘くて美味しそうな外観。 でも、エメラルドをオレンジピール・カットにしてリングに仕立てるなんて、作る職人的には全く甘くありません!! デザートなんて高級とは言ってもたかが値段は知れています。宝石で作るデザート・ジュエリーだなんて、上流階級の中でも特にお金がある人でなければ着けることはできない、最高に贅沢な高級品なのです。 |

|

|

この素晴らしいボンブ・リングを着けて、時代の最先端を行く高級ホテルのレストランで高級デザート、ボンブグラッセを楽しむなんて、最高にラグジュアリーな時間です♪ |

|

これを着けて、美しいレディが高級レストランで「第一次世界大戦での経験を踏まえて砲弾の形状はこうしたらどうか、云々・・」なんて会話していたなんて、ちぐはぐ過ぎて想像できません。 |

|

甘くて美味しい、頭まで満足させてくれる知性ある高級デザート"ボンブ・グラッセ "。 アール・デコに流行したボンブリングは、きっとこのデザートにインスピレーションを受けて作られた上流階級らしいジュエリーなのです♪ |

2. アールデコ初期の優れたデザイン

2-1. 天然真珠の最後の時代の宝物

天然真珠の鑑別書 天然真珠の鑑別書 |

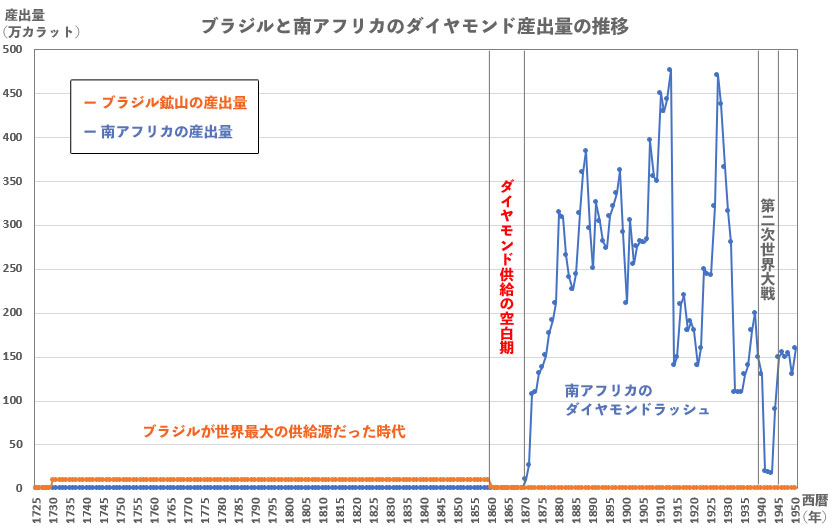

| このリングの主役となる宝石は天然真珠です。1869年以降の南アフリカのダイヤモンドラッシュによってダイヤモンドの稀少価値が下がったことで、相対的に稀少価値が上がった天然真珠は19世紀後期から20世紀初期にかけて史上最高に価値が高まりました。 |

『初期の養殖真珠ネックレス』 『初期の養殖真珠ネックレス』1930年代? 養殖真珠:直径8mm SOLD |

それにより各国で養殖真珠の研究開発ブームが発生し、1918年に日本で採算割れしない、事業として成り立つ良質な養殖真珠の量産技術が確立されました。 最初は偽物だと騒ぎになり大論争が繰り広げられましたが、当時の技術では真贋判定は不可能とされ、1927年にフランスの裁判所で「天然の真珠と区別はできない。」とお墨付きを得ると、天然真珠は市場から駆逐されることになったのです。 |

|

| だから、アール・デコ初期の1920年代に作られたこのリングは、天然真珠が最高に評価され、ジュエリーの最高級の宝石として使われていた最後の時代の天然真珠の宝物なのです。 |

|

| 白く柔らかい清らかな光を放つ、球形で大きさのある天然真珠は当時かなり高級な宝石だったに違いありません。 |

|

天然真珠1粒をメインストーンにしたアール・デコのリングは、『神秘の光』をお取り扱いしたこともあります。 天然真珠は最大で10.5mmもある、二度と手に入る気がしないスペシャルな宝物でした。 これはヘリテイジをオープンするにあたり、大企業の退職金とそれまでの蓄えを使って、初めてプロのアンティークジュエリー・ディーラーとして買い付けた宝物です。 初めての買い付けでこれを手に入れることができた、宝物との出逢い運の強さに改めて自分自身でもビックリ&ニヤニヤなのですが、リングの場合、宝石が大きいとデザインへの制約が大きくなるという側面もあります。 |

| 『神秘の光』 大珠天然真珠リング 天然真珠:10.0mm×10.5mm 高さ9.2mm イギリス 1920年頃 SOLD |

|

|

| 【参考】現代ジュエリー | |

女性の指はそんなに太くありませんから、宝石が大きすぎると宝石だけで指のスペースが埋まってしまい、デザインできる場所が殆どありません。だからありきたりのデザインばかりで、芸術性の観点からは面白くないものが大半です。 |

|

|

|

| 【参考】現代ジュエリー | |

宝石だけが主張し、「この高そうな石、イイでしょ!」という成金臭がプンプンと漂う成金ジュエリーになってしまうのです。宝石の鑑別は専門家でも、ルーペだけでなく専門の設備や器具を使わないとできない場合もあるくらいです。素人が肉眼で見ても、これがオモチャか本物かなんて分かりはしません。そんな石ころだけを主張させるジュエリーに意味なんてあるのかどうか(笑) |

|

|

|

|

| 大珠天然真珠のリング『神秘の光』 | 今回の宝物 | |

『神秘の光』は珠が大きいだけでなく、ショルダーには美しいデザインと丁寧な作り、そしてメインストーンとしてしようされていてもおかしくないクラスのダイヤモンドが脇石として使用されていました。最高の宝石に相応しいデザインと作りが施されていたからこそ買い付けました。これほど上質で大きな珠という天然真珠を使ったリングは、素材が手に入らないという観点からも、初買い付けながら(笑)今を見逃してはならないと思って手に入れた唯一無二の宝物です。脇のデザインは指を斜めから見るととても魅力的ですが、正面は神々しいまでに美しい"天然真珠!"という感じです。一方で、今回の宝物は正面から見ても脇から見ても、天然真珠とデザインが調和した洗練されたオシャレなジュエリーという印象です♪ |

||

|

プラチナの透かしによるアール・デコらしいシャープでスタイリッシュなデザインを、美しい天然真珠と共に楽しめるリング。 天然真珠にとって最後の時代ならではの宝物です。 |

2-2. アール・デコ後期のボンブリングとの違い

|

|

|

|

| ボンブリング&ボンブグラッセ | オレンジピールカット・エメラルド&ゼリー | ||

デザート系のアール・デコのリングを並べてみました♪壮観ですね〜♪♪ ゼリーのようなオレンジピールカット・エメラルドのリング『Sweet Emerald』も非常に魅力があります。ただ、このリングはコンテスト・ジュエリーではないかと推測している通り、石のカットが超難度のものです。これだけ大きくて美しい高価な宝石を入手すること自体がかなり難しく、さらに失敗せずにこれだけの複雑なカットを完成させることは不可能に近く、この宝物が存在すること自体が奇跡的なことです。 だからジュエリーとして非常に魅力はあるものの、このタイプのリングは他には作られなかったのです。一方で、ボンブグラッセをモチーフにしたボンブリングは様々なバリエーションを施すこともできますし、デザインとしても非常に魅力があるので、1つのスタイルとして流行することになったのです。 |

|||

|

ただしアール・デコ前期と後期ではかなり様相が異なります。 このリングはアール・デコ初期のものです。 |

【参考】ヘリテイジでは扱わないレベルのアールデコ後期のボンブリング 【参考】ヘリテイジでは扱わないレベルのアールデコ後期のボンブリング |

アール・デコ後期はこのようなダイヤモンド主体のボンブリングが多いです。 透かしは繊細さがなくなり、ミル・グレインも粗いか全く無くなります。 デザインはボテっとしていてボリュームを出した、成金主義丸出しのものになっていきます。 |

|

1930年代以降は天然真珠が使われなくなっていったのは理由があります。 先述の通り、フランスの裁判所で認められた、いくらでも量産できる養殖真珠が天然真珠より安い価格で"本物(天然真珠)と変わらない真珠"として普及し始めました。 |

|

|

| ココ・シャネル(1883-1971年) | シャネルのコスチュームジュエリー |

それに加えて1920年代にココ・シャネルが提案したコスチュームジュエリーが普及し、1930年代に安くてインパクトが出せるコスチュームジュエリーが大流行すると、模造真珠で十分という人が増えて養殖真珠すらもすぐに駆逐されることになりました。 |

|

|

コスチュームジュエリーは本物のジュエリーを買えない中産階級の女性でも、財産的な価値はゼロでもオシャレだけは思いっきり楽しめるようにとシャネルが提案したものです。 流行を追うためだけの大量生産・大量消費用のアクセサリーです。 流行が去った後、真珠には安っぽい流行遅れの存在という印象だけが残りました。 |

| 模造真珠のロングチェーンを着けてダンスするフラッパー(1920年代) |

|

だから真珠に最高級の宝石というイメージがなくなっていく1930年代は、天然真珠を使ったハイジュエリーというものは作られなくなってしまうのです。 |

| 天然真珠 ボンブリング フランス 1920年頃 SOLD |

|

| ブラジルと南アフリカのダイヤモンド産出量の推移【参考】2017年の鉱山資源局の資料 |

一方で、ダイヤモンドは南アフリカのダイヤモンドラッシュによって好きなだけ手に入るようになりました。だからこそ稀少価値が低下した結果、相対的に天然真珠の方が高価な宝石となっていったのですが、それでもセシル・ローズやその後のデビアスによって生産調整と供給のコントロールが行われた為、価値と価格を維持することに成功しました。 |

|

|

| 【参考】ダイヤモンド ブローチ(1940年代) | 【参考】ヴィンテージのダイヤモンド・リング |

アール・デコ前期くらいまでは旧来のヨーロッパの王侯貴族たちが、新興勢力と混在しながらも力を保っていましたが、次第に新興勢力が力を増し優勢になっていきます。新興勢力は伝統や文化を持たず、教養もないのでどういうジュエリーに価値があるのかが分かりません。ダイヤモンドを売りたい業界のPRを鵜呑みにし、ダイヤモンドって高そうというイメージだけでお金だけは持っているので大金をはたいてくれます。 |

|

|

その結果、1930年代以降はダイヤモンドだけに頼ったジュエリーが市場で優勢となっていくのです。 作りにも手をかけられなくなるため、ミルは適当になっていき、最終的にはミルを打たないものが大半となります。 |

| 【参考】ダイヤモンド ブローチ(ブシュロン 1940年代) |

|

|

| アールデコ初期のボンブリング | 【参考】アールデコ後期のボンブリング |

ボンブリングも例に漏れず、ダイヤモンドに頼ったつまらないデザインと作りになっていきました。両方とも高級なリングとして作られたものですが、素材や作りだけでなく雰囲気も全く異なります。アール・デコ初期のボンブリングは教養あるヨーロッパの王侯貴族らしい繊細でエレガントな雰囲気です。一方で、王侯貴族が生み出した新しいスタイルが流行となり、成金庶民がその流行に乗って作ったとみられる後期のボンブリングは下品な印象のギラメキしか感じられません。女性として憧れることができるような、心地の良い高級感が感じられないのです。 |

|

|

| 【参考】ヘリテイジでは扱わないレベルのアールデコ後期のボンブリング |

| ダイヤモンドはそこそこ大きいですが、ダイヤモンドが豊富にあったこの時代にしては、あまり上質ではない黄ばんだダイヤモンドの割合が多いです。デザインに面白みがありませんし、ミルは浅くしか打たれておらず、上質なミルしか出せない繊細な輝きが放たれることはありません。 |

【参考】ヘリテイジでは扱わないレベルのアールデコ後期のボンブリング 【参考】ヘリテイジでは扱わないレベルのアールデコ後期のボンブリング |

これは透かし細工は頑張ろうとしている痕跡は認められますが、技術が伴っていないためスッキリしておらず美しく感じられません。 ダイヤモンドを留める爪もグチャッとしており、ミルもやったかやっていないのか分からないくらい浅く、言い方は悪いですがスクラップの塊のようにも見えます。 |

|

| 【参考】ヘリテイジでは扱わないレベルのアール・デコ後期の14Kボンブリング |

| こういうものを見ると、手作りでジュエリーを作ることって本当に難しいんだろうなと改めて感じます。鏨(タガネ)で透かしを挽いた後、鑢(ヤスリ)で整える作業の必要性もよく分かりますし、彫金やミルグレインなどの細工もレベルによってこれだけ美しさに違いが出ることが実感できます。 |

|

ちなみにボンブグラッセからインスピレーションを受けて考案されたと推測されるボンブリングですが、その辺りの情報は削ぎ落ち、「ボテっとしたボリュームあるデザイン=ボンブリング」と変化してスタイルとしては生き残ったようです。 |

| 【参考】ヴィンテージ以降の新しいボンブリング | |

|

|

|

|

繊細さなんてゼロで、ボテっとゴテっと、とにかくボリュームがあることが是のようです。繊細で控えめなデザインを好む傾向にある日本人の感覚では、俄かには信じられないデザインのものが多いです。そのため、現代ジュエリーでも『ボンブリング』という名前はあまり聞かないかもしれません。 |

|

|

|

| 【参考】現代作家のボンブリング(約160万円) | 【参考】カルティエのボンブリング(中古で約525万円) |

現代ブランドのボンブリングはお値段にビックリ、デザインの酷さにもビックリです。左は外周にまでビッシリと付いた金の粒が意味不明ですし、右のカルティのリングもトゲが多すぎて笑えます。ここまで来ると、もはやボンブグラッセや砲弾などの要素は存在しません。なんでボンブ(砲弾)リングと言う名が付いているのかも殆ど理解されていないんじゃないですかね。全く砲弾型ではありませんし・・。でも、無価値同然の小さな石を寄せ集めてボリュームを出しただけで、高そうに見えると喜んで高値で買ってくれる人がいるので、売る側としては良い商売でしょう。 |

|

|

|

こんな毒々しいデザインのものもあります。 何かの呪いでしょうかっ?(笑) 人工的で不自然な感じしかない、ケバケバしい色の処理石を寄せ集めた悪趣味なリングですね。 明らかに日本人は好まないデザインですが、現代の一部の欧米人には売れるのでしょう。 |

| 【参考】現代のボンブリング | ||

|

|

現代のボンブリングは、実際に着用するとビックリするくらい悪趣味な成金リングになります。 上流階級のための教養ある遊び心から始まった、エレガントなボンブリングというスタイルが、100年も経たないうちにこんなことになってしまうなんて・・。 酷すぎて悲しくなってしまいます。 |

|

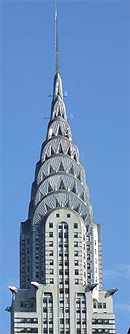

新しいスタイルは、何でも流行の初期が一番優れているものです。 "テクノロジー"に関しては、時間の経過と共にブラッシュアップされて進化するのが通常です。 |

|

|

|

| 【参考】アールデコ後期の出来の悪いボンブリング | ||

しかしながら"デザイン"は違います。ある時に傑出したデザインが生み出され、万人に受け入れられる魅力があれば人々に浸透して『流行』となっていくわけですが、残念ながらデザインはブラッシュアップされていくのではなく陳腐化していくだけです。 |

||

|

1920年頃に生まれたボンブリングは、1930年代には既にデザインの劣化の始まりが見られ、現代ではもはや初期のものとは似ても似つかぬデザインへと変容してしまったのです。 残ったのは『ボンブリング』という名称だけです。 |

2-3. アールデコ前期の中でも傑出したデザイン

|

1930年代以降はヘリテイジ基準には合わないボンブリングが多く作られており、一方で初期の1920年代は作られた数自体が少ないです。 だから過去44年間を見ても、ボンブリングはあまり数は扱っていません。 |

| 過去にお取り扱いしたアールデコ前期のボンブリング | |||

A. |

B. |

C. |

D. |

ボンブリングは時代が下るごとにデザインが成金的になっていくのですが、私同様Genもスタイリッシュなデザインが好みなので、過去にお取り扱いしたボンブリングもアール・デコ前期の作りが良くてデザイン的にも洗練された雰囲気を感じるものばかりです。Aが最も古く、右にいくに連れて新しい年代になっていきます。 A. 今回のボンブリング同様、ボンブリング初期の作品らしく丸い天然真珠でボンブ・グラッセをシンプルに表現したデザインになっています。 B. 1930年代に多くなってくる、ステップカット・ダイヤモンドをいち早く取り入れた当時の先端的のジュエリーです。まだ天然真珠の評価が高かった時代で、天然真珠でボンブ・グラッセをイメージしたデザインになっています。 C. 養殖真珠によって、天然真珠の評価が下がり始めた頃のボンブリングです。曲線によるエレガントな透かしのデザインがエドワーディアン的な雰囲気も感じさせる、アール・デコ初期らしい作品です。ボンブ・グラッセとすぐに分かるようなデザインではなくなり、"ボンブリング"としての新たなスタイルへの変化が見られます。 D.アール・デコらしい シンプルな直線の透かしデザインながらも、極小のダイヤモンドを丁寧に留めた作りや繊細なミルグレーションは、ジュエリーの作りが全体的に低下していくアール・デコ後期ではなく、アール・デコ前期らしい美しい出来栄えです。フェイスの中央には3石のダイヤモンドが並んでおり、ドーム型のデザート"ボンブ・グラッセ"の要素がより薄れていったことが伺えます。 |

|||

|

お取り扱いしたボンブリングはどれもハイクラスのジュエリーなので、それぞれに素晴らしい特徴を持っています。 今回のボンブリングで一際目を引くのが、抜群にスタイリッシュな優れたデザインです。 |

|

|

|

天然真珠を使った初期のボンブリングを見比べてみると、過去の2つは曲線を組み合わせた透かしのデザインになっています。エドワーディアンを彷彿とさせるような、エレガントなデザインと言えます。それに比べて今回のボンブリングは、潔いほど直線だけの透かしデザインになっています。ミッド・アール・デコ以降の時代を先取りするような、当時の最先端のデザインになっています。 |

||

|

フレームの端部を1つ1つ最適な曲線で整えて、全体で1つのデザインとして統合しているのです。 |

|

わざわざこのように端部1つ1つにアールを付けるのは、難しい上に手間がかかることです。 |

|

この手間のかけ方が、さすが細工の優れたエドワーディアンに勝るとも劣らない、アール・デコ初期のハイジュエリーだと感じます。 |

|

このボンブリングからは時代を先取りしたような、直線だけのスタイリッシュさを透かし細工から感じられる一方で、フレーム端部の優美な曲線からは少しクラシックな、王侯貴族の時代のエレガントな雰囲気も感じられます。この絶妙なバランスの組み合わせこそが、アール・デコ初期ならではの傑出したデザインであり、この宝物が特別だと感じられる理由なのです。 |

3. 存在感のある天然真珠

3-1. 高さのある天然真珠

|

このリングに使われた天然真珠は、高さがあることも特徴です。 |

|

|

|

| 【参考】現代の養殖真珠リング | ||

現代の養殖真珠のリングは、球形の養殖真珠でデザインするのでデザインの幅がかなり限られています。 半分にカットして半球状にしてデザインすれば良いのではと思われるかもしれませんが、養殖真珠ではそれは不可能です。養殖真珠はほぼ、貝殻の核です。半分に割ると、薄いめっき状の真珠層が簡単に剥がれてしまうからです。 |

||

『Quadrangle』-四角形- 『Quadrangle』-四角形-エドワーディアン 天然真珠 ネックレス オーストリア? 1910年頃 SOLD |

ハーフパールは、全てが真珠層である天然真珠だけのものです。 |

それでは養殖真珠もボタンパールで作れば良いのではと思われるかもしれません。 でも、球形以外の核を入れると、母貝が苦しがって核を吐き出す率や死亡率が上がり、歩留まりが悪いのでダメなのだそうです。 球形の核でもこれだけの母貝が、養殖真珠を作るための大手術に耐えられずに命を落とすのです。 |

|

天然真珠&ダイヤモンド リング 天然真珠&ダイヤモンド リングフランス? 1910年頃 SOLD |

そんなわけで、ボタンパールを使ったジュエリーもアンティークジュエリーならではの宝物です。 |

『ジョールチ』(ロシア語でドングリ) 『ジョールチ』(ロシア語でドングリ)天然真珠のドングリ ピン・ブローチ ロシア 1890年頃 SOLD |

逆に言えば、天然真珠を使うからこそデザインに合わせた色や形の真珠を選ぶことができ、理想とする完璧なデザインのジュエリーとして完成させることができるのも、実はハイクラスのアンティークジュエリーの特徴と言えます。 |

今回のボンブリング 今回のボンブリング |

天然真珠&エナメル リング 天然真珠&エナメル リングフランス以外のヨーロッパ 1880年頃 SOLD |

アールヌーヴォー リング |

天然真珠 リング 天然真珠 リングフランス 1910年頃 SOLD |

1粒の天然真珠をリングに使う場合、あまり高さを出さずに作られる場合が多いです。そこそこ高さを出して作ってあるものもありはしますが、今回のボンブリングほど高さを出すものは殆どありません。 |

|||

|

|

|

| アール・デコの天然真珠のボンブリング | ||

ボンブ・グラッセ "Bombe glacee 2014-07-29" ©Whatamldoing(29 July 2014)/Adapted/CC BY-SA 4.0 ボンブ・グラッセ "Bombe glacee 2014-07-29" ©Whatamldoing(29 July 2014)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

その点で、アール・デコの高級ボンブリングはいずれも天然真珠に高さを出してあり、ボンブグラッセを表現するために意図的に高さのある天然真珠を選んで、高さの出るセッティングをしたことが伝わってきます。 思わず食べたくなってしまうくらいに、そっくりです♪♪ |

3-2. 絶妙な質感の輝きを魅せる天然真珠

|

この天然真珠はボンブグラッセを表現しています。 |

ボンブ・グラッセ "Bombe glacee 2014-07-29" ©Whatamldoing(29 July 2014)/Adapted/CC BY-SA 4.0 ボンブ・グラッセ "Bombe glacee 2014-07-29" ©Whatamldoing(29 July 2014)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

ボンブグラッセは氷点下の冷た〜い高級アイスクリーム・デザートです。 一家に一台、冷蔵庫があるのが当たり前の時代にはアイスクリームなんて当たり前ですが、昔は氷点下のデザートなんて超高級レストランで食事する時など、余程の機会でないと食べられない珍しいものでした。だから、デザートの表面が霜に覆われたような様子を見るのも感動的な体験です。 |

『マーメイドの宝物』 『マーメイドの宝物』アールヌーヴォー 天然真珠 リング フランス 1890〜1900年頃 SOLD |

天然真珠1粒をメインストーンにした、アンティークのハイクラスのリングは真珠の質感にもかなり気を遣います。 傑出したデザインで作られた高級品ほど、真珠の質感にもより気を遣います。 天然真珠の魅力は大きさだけではありません。 サイズだけを気にするのは、教養も美的センスも持たない成金です。 『マーメイドの涙』はそのデザインと造形的な作りの素晴らしさにGenも私も感動した作品でしたが、それに相応しく、天然真珠も小ぶりながら見事なものでした。 今までで最も輝り艶が優れた、"金属光沢"と表現するのが一番しっくりくる素晴らしい天然真珠でした。 そのせいで通常の天然真珠より遥かに映り込みが激しく、それほどまでに光沢があるようには見えないかもしれません。 |

|

| このボンブリングも、冷たく甘いボンブグラッセを表現するような、独特の質感を持つ美しい天然真珠が使われています。サイズや色は単純で分かりやすい評価基準なのですが、質感は実際に見たときの印象に大きく影響する、非常に重要な要素であることを改めて実感します。 |

|

たくさんの天然真珠の中から1粒だけを選びぬき、この素晴らしい天然真珠が今回のボンブリングのために使われたのでしょう。 |

4. ダイヤモンドの使い方のセンスの良さ

4-1. ダイヤモンド煌めきのコントロール

|

このリングはダイヤモンドの煌めきもとても美しいです。 繊細な煌めきながらも、しっかりと存在感もある魅力的な輝きです。 リングの大きさからご想像いただける通り、ダイヤモンドはいずれもかなり小さな石です。 |

||

|

|

||

|

| これだけ小さなサイズだと、当たり前のようにカットはローズカットだと思っていたのですが、実はそうではありませんでした。 |

|

| 驚いたことに、一番小さな石まで全てがオールドヨーロピアンカットなのです。これはハイクラスのジュエリーの中でも尋常ではありません。このボンブリングがいかにこだわりを持って、コストよりも美しさを優先して特別に作られた、最高級のジュエリーであるかの証でもあります。 |

|

ローズカット・ダイヤモンドは透明感と、キラリ、キラリと時折鋭い煌めきを放つ繊細な輝きが魅力です。一方で、オールドヨーロピアンカット・ダイヤモンドはダイナミックなシンチレーションが魅力です。 |

|

このボンブリングからは、ダイヤモンドが小さいながらも常に豊かな輝きが感じられるのは、全ての石がオールドヨーロピアンカットを使用されているという、肉眼では分からないこの宝物ならではの特別な秘密があるからなのです。 |

|

ローズカットダイヤモンドでは出せない華やかな煌めきです♪ |

|

|

|

|

4-2. サイズ・グラデーションになったダイヤモンド

|

このリングのダイヤモンドは、外側から内側にかけてサイズが小さくなっていく、サイズ・グラデーションになっています。 |

サンバースト ダイヤモンド ブローチ サンバースト ダイヤモンド ブローチイギリス 1920年頃 SOLD |

これも1ctオーバーの見事なクッションシェイプカット・ダイヤモンドが付いた、素晴らしい初期アール・デコの宝物でした。 メインストーンからまるで朝日のように神々しい光が放たれるが如く、放射状にサンバーストがデザインされています。 このように中央の石に集約するデザインの場合、フレームの幅は内側にいくに従って細くなります。 |

|

この時代はまだダイヤモンドのカットに個性があるので、ハイクラスのジュエリーであれば細くなるフレームの幅に合わせ、ダイヤモンドもサイズをきちんとグラデーションにしてセットします。規格が決まったダイヤモンドを使うしかない現代ジュエリーでは、簡単なサイズ・グラデーションは多少付けることはできても、ここまで複雑でカスタマイズが必要な1点もののジュエリーを作ることは不可能です。 高度な技術を持つ職人が手作りする高級ジュエリーだからこそできることですが、技術的には可能でもかなり手間がかかるので、よほどの高級品でなければ当時でもやれないことです。 |

|

| このボンブリングも中央の天然真珠に向かってフレームの幅が細くなっており、それに合わせてカットされた極小ダイヤモンドがセットされています。 |

|

| 全体がふっくらしたドーム型の形状になっており、フレームは緩やかに曲率のある構造です。 |

|

| そこに、狭くなる幅に合わせて極小のダイヤモンドが緻密にセットしてあるのです。 |

|

放射状にセットされた極小ダイヤモンドは、1mm〜1mm以下のサイズ・グラデーションになっています。そして、一番小さな石までがオールドヨーロピアンカットになっており、だからこそダイナミックなシンチレーションと共にそれぞれのダイヤモンドからファイア(虹色の光)が出やすくなっています。 このボンブリングは全てのダイヤモンドがコストを度外視したオールドヨーロピアンカットという最高級の作りですが、だからこそ天然真珠も最上質のものが使われています。極上の天然真珠が放つ、真珠ならではの虹色の干渉光と、極小オールドヨーロピアンカット・ダイヤモンドが放つ虹色のファイアや細かでダイナミックな煌めきのコラボレーションは、見ていて思わずハッとする美しさです。 |

5. 天然真珠を惹き立てるための素晴らしい作り

5-1. 美しい透かし細工

|

|

|

実物を見ないと分かりにくいのですが、このリングの透かしは直線ながらも驚くほど細く、驚異的な作りです。 |

|

完成度の高い、美しい透かし細工です。 透かしの幅がもっと太かったら歯抜けみたいな、ちょっと粗さを感じるデザインになっていたことでしょう。 一方で透かしがなかったら繊細さが感じられず、ボッテリとした印象になったはずです。 |

|

直線の透かしだからこそ可能な、極限まで細い透かし細工。 それがこのボンブリングから感じる繊細でエレガント、それでいてスタイリッシュさも併せ持つ、唯一無二の美しさの秘密です。 |

5-2. 極上の細いミルグレーション

|

| この最高級のボンブリングは、ミルグレインも見たことのないような素晴らしいミルグレインが施されています。ダイヤモンドのフレームに加えて、天然真珠の覆輪にも均一にミルのような細工が施されています。通常のエドワーディアンからアール・デコ初期にかけてのハイクラスのミルグレイン以上に繊細さを感じる輝きです。 |

|

これだけ拡大するとようやく見えてくるのですが、ミルを施すプラチナのフレームの縁が通常のハイジュエリーよりも遥かに細いのです。そこに通常のミルを施すやり方と同じようにタガネを打ち、頭部が丸くなるようにヤスリ磨いて仕上げられているのですが、あまりにも幅が細いので半球状のミルグレーションではなく、点線のような細く細かい線の集まりのようになっているのです。 |

|

| アーリー・アール・デコの最高水準の細工が施されたリングとしては、『SUKASHI』がありました。超絶技巧の細工物なので、ミルグレインも乱れのないお手本のような仕上がりです。このリングのミルは今回のボンブリングの細いミルと異なり、まさに"半球状に"整えられています。 |

『SUKASHI』 『SUKASHI』アーリー・アールデコ ダイヤモンド リング オーストリア 1910年代 SOLD |

1つ1つのミルグレインがしっかりと粒状に磨き上げられているので、それぞれがしっかりと光り輝きます。 とても存在感があるミルで、見事な透かしが施されたこのリングのデザインの一部として、はっきりと印象に残ります。 |

|

| 一方で、このボンブリングのミルは意図的に細く仕上げることで極限まで存在感を控えめにしているのです。 |

|

|

| だからこそ天然真珠の優しい輝きも、極小オールドヨーロピアンカットが放つ小さな輝きも邪魔することがありません。 | |

|

しかしながら、もしミルが全くなかったらボンブリングの雰囲気は全く異なり、味気ないものとなっていたことでしょう。 |

|

肉眼では殆ど分からないくらいの繊細なミルが放つ、特別に上品な輝き。 |

|

| アンティークの最高級のジュエリーは単に技術だけを追うのではなく、表現したいデザインや出したい雰囲気に合わせて、同じ技法でもこれだけ柔軟に応用して使いこなすものなのだと改めて実感しました。 |

|

| このボンブリングのミルは間違いなく当時の最高水準のミルグレインですし、独特の細い形状故に、このボンブリングにしかない繊細で上品な輝きになっているのです。素晴らしい細工です! |

5-3. 細部に至るまでの気遣い

|

このボンブリングは美しい曲面で構成されているので、直線の透かしによるスタイリッシュな印象だけでなく、全体からエレガントさを感じることができます。 |

|

| 優美な立体デザインはどの角度から見ても美しく、指にはめたときにとても付け映えします。 |

|

|

|

|

| サイドまでしっかりデザインされているので、指に着けた時、正面からだけでなく斜めから見た時にもとても美しいです。 |

|

| フェイスの下の部分にも、シンプルながら品の良い円筒状の透かしの飾りが施されています。 |

|

このようなシンプルモダンなデザインは、エドワーディアン以前の時代には無かったものでした。 最先端のアールデコのジュエリーならではのものと言えます。 ボンブグラッセにインスピレーションを受けて作られた、新しいスタイルのリング。 |

|

新しい流行や、新しい時代を生み出す力のある宝物はどれも傑出したデザインと優れた作りを兼ね備えており、エネルギーに満ち溢れています♪ |

裏側の作り

|

| 天然真珠の裏側は、菊座の透かしにしてあります。見えない部分までの心遣いが、アンティークのハイジュエリーらしいですね。 |

|

| 小さなオールドヨーロピアンカット・ダイヤモンドの裏の窓は、形状を円形と四角形を交互した凝った作りです。裏側からも、このボンブリングが高い美意識を持つ特別な人のために作られたハイジュエリーだったことが伝わってきます。 |

『清流』 『清流』アールデコ ジャポニズム ペンダント イギリス 1920年頃 SOLD |

|

スタイリッシュで洗練されたデザインの透かし細工の宝物といえば、アールデコ・ジャポニズムの最高峰『清流』がありました。 傑出したデザイン、細工のレベル、宝石の質など、ジュエリーの格という観点からも、こういう組み合わせでコーディネートができたら最高だと思います。 どちらも教養あふれる、ヨーロッパの上流階級らしい宝物なのですが、きっとこのような感じでコーディネートして当時の王侯貴族たちは楽しんでいたのだろうなと想像します♪ |

|

ボンブリングの魅力の1つが、指全体をカバーする独特のデザインです。 |

|

|

全体に高さがあるので、どの角度から見ても高級感が際立ちます。これを着けてフランス料理店に行き、指元のボンブ・グラッセのような天然真珠を見ながらボンブ・グラッセを食べたら最高に楽しそうです♪ダイヤモンドも角度を変えるごとにしっかりと光り輝き、天然真珠の美しさに華を添えてくれます♪♪ |

|

|

Genもこのボンブリングは大好きということで、Genが憧れるアール・デコ時代のスーパーカーと組み合わせたイメージビジュアルも作っちゃっていました(笑) |

フランス1の美男と言われていたルイ15世(

フランス1の美男と言われていたルイ15世(