No.00327 Bird of Paradise |

| シックな中に華やかさも感じる斑入りのアーティスティックなピケ!♪ |

|

『Bird of Paradise』 ヴィクトリアンのピケ・ブローチのトップクラスと言える、芸術性の高さと高度な細工技術を兼ね備えた素晴らしい宝物です!♪ |

||

|

|

||

シックな色の単色を好む傾向にあるイギリスのピケに於いて、飴色の斑を背景として効果的に使った異例の作品です。花輪に囲まれた穏やかな表情の楽園の鳥が、優しい光に照らされた美しい構図は見る者を幸せな気持ちにしてくれます。鳥の絶妙なフォルムも見事ですし、茎や蔓を表現した象嵌も同時代の作品では類を見ないほど繊細で美しいものです。 一般的なピケ・ブローチより小ぶりで、滅多にない、まさにHERITAGE好みの"小さくて良いもの”です♪クラシックなものが多い一般的なピケ・ブローチよりも現代のファッションに合わせていただきやすく、鑑賞しても使っても楽しいオススメの宝物です♪ |

この宝物のポイント

|

|

|

1. オシャレ心を感じる華やかなピケ

|

46年間で様々なピケをご紹介してきましたが、特にこの美しい宝物からは、持ち主の強く揺るぎないポジティブなオシャレ心を感じます♪ ピケはヴィクトリアン中後期にモーニングジュエリーの一種として流行しました。現代より遥かに厳格なドレスコードがあり、華やかなファッションは"決まり"によって許されなかった喪中のジュエリーです。 |

和柄のマスクを着用した、意識の高い小元太Jr.(笑)(フォト日記『マスクしましょう?!』より) 和柄のマスクを着用した、意識の高い小元太Jr.(笑)(フォト日記『マスクしましょう?!』より) |

私はこの時代が今の状況と似ていると感じました。 突如降り掛かったコロナ禍により、マスク着用が義務のような状況となりました。今の所、日本では着用しなければ罪に問われるようなことはなく、100%の予防効果とは言えず本人や周囲の人の満足という部分も多々ありますが、"決まりごと"として皆がマスクを着用する日常となっています。 初期は白のマスクが殆どでした。オシャレが大好きな人にとっては、病気にかかるより災難な状況とも感じたかもしれません。すぐにオシャレなマスクが登場し、すぐにグローバル・スタンダードとなりましたよね。これは日本が最も早かったように感じます。昔の日本人は庶民に至るまで世界一オシャレが大好きな民族だと思っていましたが、その精神は今でも変わらないと感じられる嬉しい出来事でした。 さすが世界一器用な民族、市販品が充実していなかった時期は手作りされる方も多くいらっしゃいました。たくさんの方が、それぞれの個性に合わせてオシャレしていました。 |

| おしゃれマスク | |

Genの黒マスク Genの黒マスク |

お客様から頂いた伊勢木綿のマスク お客様から頂いた伊勢木綿のマスク |

Genもオシャレじゃないのは嫌だったようで、早々に黒マスクを買ってきて「やっぱり黒マスクはカッコ良いよね♪」と着けていました。右はお客様からお土産で頂いた伊勢木綿の和柄マスクです。着物に合うので、ヘビーローテーションはせずにここぞという時にだけ着用しています。 初期は一過性の流行という感じでしたが、コロナ禍が長引いてマスクを取り入れたオシャレは定番化し、半ば文化と言っても良いくらいになってきました。 経済はマスメディアからはマイナス面だけがフォーカスされがちですが、業界によってはプラスに働いた所もあります。マスクも新たな需要を生み出しました。オシャレは経済を回す原動力になりますし、何より心を豊かにし、人を幸せにするパワーがあります。 |

|

|

モーニングジュエリーの一種ですが、ピケは真っ黒ではありません。 この宝物にはおしゃれマスクに共通するような、豊かな心がたくさん詰まっています。 |

1-1. 喪の各種段階とファッション

|

ヴィクトリアンにおけるピケの流行は、1861年に相次いで愛する人を亡くしたヴィクトリア女王が喪に服したことが原因です。 喪と言えば一般的には『黒』のイメージがありますが、ピケは真っ黒ではありませんし、金銀の象嵌細工は華やかさをも感じさせます。 実は喪にはいくつか段階があります。せっかくなので、今回は少し詳しく見てみることにしましょう。 |

1-1-1. 喪の段階

母ヴィクトリアと5歳頃のヴィクトリア女王(1824-1825年頃) 母ヴィクトリアと5歳頃のヴィクトリア女王(1824-1825年頃)ヴィクトリア女王が細密画を手にした父ケント公エドワード・オーガスタス王子は女王が8ヶ月の1820年に逝去 |

喪は3つの段階が設定されました。 1. 最も深い喪 2. 次に深い喪 3. 半喪 段階を経ながら、徐々に悲しみを癒やしていきます。 形は違いますが、日本で一般的な法要とも共通していますね。 |

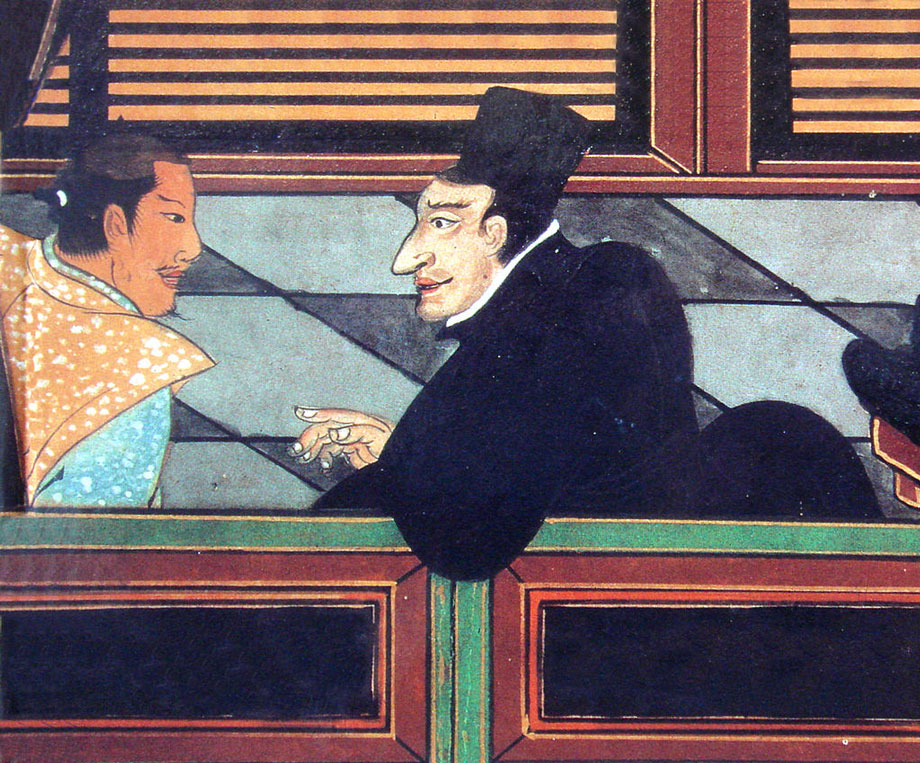

日本人とイエズス会員(1600年頃) 日本人とイエズス会員(1600年頃) |

カネに目が眩んで日本人を奴隷として売り飛ばすようなけしからんキリシタン大名がいたりしたこともあり、江戸幕府は日本と日本人を守るためにキリスト教排除の政策を執りました。キリスト教禁止令が出されたのが1612年です。その一環で、キリスト教徒ではないことを証明するために檀家制度が生まれ、発達しました。こうして日本人は信仰の強さに関係なく、どこかしらの寺の檀家となりました。 日本の仏教の主な宗派はいずれも大乗仏教に分類されます。亡くなると通夜、お葬式が行われますが、その後は初七日から四十九日までの中陰法要が行われます。四十九日までは忌中とされ、結婚式などのお祝い事への出席や神社への参拝も控えます。 |

閻魔大王(桃山時代 1574-1600年) 閻魔大王(桃山時代 1574-1600年) |

初七日に故人が三途の川の畔に到着するとされ、そこから7日ごとに裁きを受けます。四十九日はそれらの裁きによって来世(極楽、地獄等)の行き先が決まる、最も大切な日です。 故人の行い次第なので残された者は何もできないかと言えば、そうではありません。ものすご〜くできることがあります。 生きている者が故人を想い、心を込めて冥福を祈ることで良き人として裁かれ、極楽浄土に行けるようになるのです。 |

とにかく故人を強く想い、嘆き悲しみ、死後の幸せを願う忌中の期間。これが19世紀のイングランドにおける『最も深い喪』に相当すると言えるでしょう。 その後、『百か日』があります。命日から数えて100日目、およそ三ヶ月後となります。『卒哭忌(そつこくき)』とも言われ、泣くことを止め悲しみに区切りをつける日とされます。四十九日で忌明けしても、愛する人を亡くした悲しみがすぐに癒えるわけではありません。それでも残された者は前を向いて生きていかなくてはなりません。皆に寿命があり、残された者もいずれはあの世に旅立ちます。「悲しまなくてごめんなさい。」と思わないで良いよう、心を整理するためのある程度の時間を設けつつ、一定の区切りを付けて前を向くための優しいルールと言えるでしょう。『次に深い喪』に相当するものです。 その後、初盆や一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌などの年忌法要があります。三十三回忌や五十回忌を弔い上げにする場合が多く、この期間を経ればどのような罪も赦され、極楽浄土へ行けるとされているようです。宗派にも依りますが、いつ弔い上げするかは残された者次第だったりします。 |

ヴィクトリア女王(1899年)80歳頃 ヴィクトリア女王(1899年)80歳頃 |

イングランドも三段階目は『半喪』となります。 期間として『最も深い喪』を未亡人は2年、両親あるいは子は1年、祖父母と兄弟は6ヶ月、叔父や叔母は2ヶ月、従兄弟は4週間が望ましいとされました。 『次に深い喪』は9ヶ月、『半喪』は3〜6ヶ月とされました。 そうは言っても、未亡人は亡くなるまで喪服で過ごす選択もできました。最愛の夫を亡くしたヴィクトリア女王の悲しみは深く、自身が亡くなるまで喪服で過ごし、二度と華やかなファッションに身を包むことはありませんでした。 |

1-1-2. 喪中のドレスコード

| 最も深い喪 | 次に深い喪 | 半喪 |

アメリカ 1850年頃 アメリカ 1850年頃【引用】The Metropolitan Museum of Art. |

アメリカ 1867年頃 アメリカ 1867年頃【引用】The Metropolitan Museum of Art. |

アメリカ 1872-1874年 アメリカ 1872-1874年【引用】The Metropolitan Museum of Art. |

最も深い喪では黒一色を身に纏います。次に深い喪でも黒を着用しますが、一部に白などを使うことが許されました。半喪では白の分量をより多くしたり、落ち着いたライラックやラベンダーなどの紫色、灰色なども使うことができました。 既製品が一般的になったのは戦後であり、この時代の衣服は自分で作ったりお下がりも含めてカスタムメイドでした。喪服を軽くしていくことで、悲しみも少しずつ癒やしていく・・。白はどれくらいの分量にするのか、デザインをどうするかは故人を想う着用者の心次第です。ファッションは心の現れでもありました。 |

||

1-2. 喪のジュエリー

喪服のルールは上流階級だけでなくあらゆる階級に適用されました。平時は着ることのできない、しかしながら喪中は着なければならない黒の衣服を準備するのはお金のない人にとっては大変なことです。 日本も庶民が総じて豊かになったのは戦後、高度経済成長を迎えてからです。歴史の表舞台で活躍する有名人は殆どが上流階級や、傑出した才能を持ち頭角を現した人たちです。この人たちは私たちと同じような"普通の庶民"ではありません。古い時代の庶民は、大英帝国の庶民であっても今の日本の庶民ほど裕福ではありません。 喪服は庶民の支出の大きな割合を占め、買うことができず通常の衣服を黒に染めて使う人も多くいたそうです。そんな中で、喪中にだけ着けるモーニングジュエリーは余程お金に余裕がある上流階級や新興成金などの富裕層だけのものでした。そして種類もいくつかありました。 |

ヴィクトリア女王のジェット・パリュール(イギリス 1870年頃) ヴィクトリア女王のジェット・パリュール(イギリス 1870年頃)【引用】V&A museum © Victoria and Albert Museum, London/Adapted |

基本的にはジュエリーも黒です。 君主はファッションリーダーです。 アルバート王配が亡くなった時、ヴィクトリア女王はジェットのみを着用するよう命じたそうです。 |

1-2-1. 黒のジュエリー素材

ウィットビー産ジェット ウィットビー産ジェット |

ヴィクトリア女王がジェットを指定したのは、ウィットビーで産出される国産のジェットの産業発展に貢献できるのも1つの理由でした。女王のバックアップによって1870年代始めには1,000人を超える人々がジェット産業に携わり、多くのジェット・ジュエリーが製作されました。 |

| オニキス | エナメル | ジェット |

カーブド・オニキス リング カーブド・オニキス リングオーストリア 1910年頃 SOLD |

ブラック・エナメル リング ブラック・エナメル リングイギリス 1834年 SOLD |

ウィットビー・ジェット ピアス ウィットビー・ジェット ピアスイギリス 1860-1870年頃 SOLD |

ウィットビージェットは高級素材です。他の黒い高級素材としてはオニキス、エナメルなどがあります。なぜ高級なのかと言えば、稀少性が高かったり、作るのに極めて高度な技術が必要でたくさん作れなかったりするからです。これらの素材だけでは需要を満たすことができませんでした。 |

||

| フレンチジェット | ボグオーク | グッタペルカ |

フレンチジェット ネックレス フレンチジェット ネックレスフランス or イギリス 1900-1920年頃 SOLD |

ボグオーク ブローチ ボグオーク ブローチイギリス 19世紀 SOLD |

グッタペルカ ブローチ グッタペルカ ブローチイギリス 1883年 SOLD |

そこで登場したのが様々な代用素材です。フレンチジェットは漆黒のガラス、ボグオークは樫の埋もれ木、グッタペルカは天然ゴムです。ガラスで漆黒を表現するのは難しく、高い技術が必要でした。ガラスとは言ってもフレンチジェットも高級素材であり、既婚の上流階級の女性しか着用の機会がないティアラに使用されることもあった素材です。 ボグオークやグッペルカはジュエリーではなくアクセサリーに相当し、ヴィクトリア女王をお手本にする膨大な中産階級の女性たちの需要を満たしました。通常はお取り扱いしませんが、過去にGenが資料的価値と美術品的な面白さを認め、委託販売でお取り扱いしたことがあります。安物といえどもアンティークなだけあって現代のアクセサリーとは比較にならぬほどしっかり作られていますが、通常ご紹介するアンティークのハイジュエリーと比較するとデザインも作りも全く次元が異なることがお分かりいただけると思います。作りを見るだけでも、その素材がどれくらい価値を評価されていたか分かるのも面白いです。 |

||

『Black Beauty』 『Black Beauty』ジェット&ホースヘア ドングリ ネックレス イギリス 19世紀中期〜後期 SOLD |

いずれにしても、喪が深い時期は漆黒のジュエリーが必要とされました。 |

1-2-2. シックな色のピケ

『クラシック・ハート』 『クラシック・ハート』ピケ ハート型 ロケット・ペンダント イギリス 1870年頃 SOLD |

タイマイの甲羅を使うピケは漆黒ではありません。 |

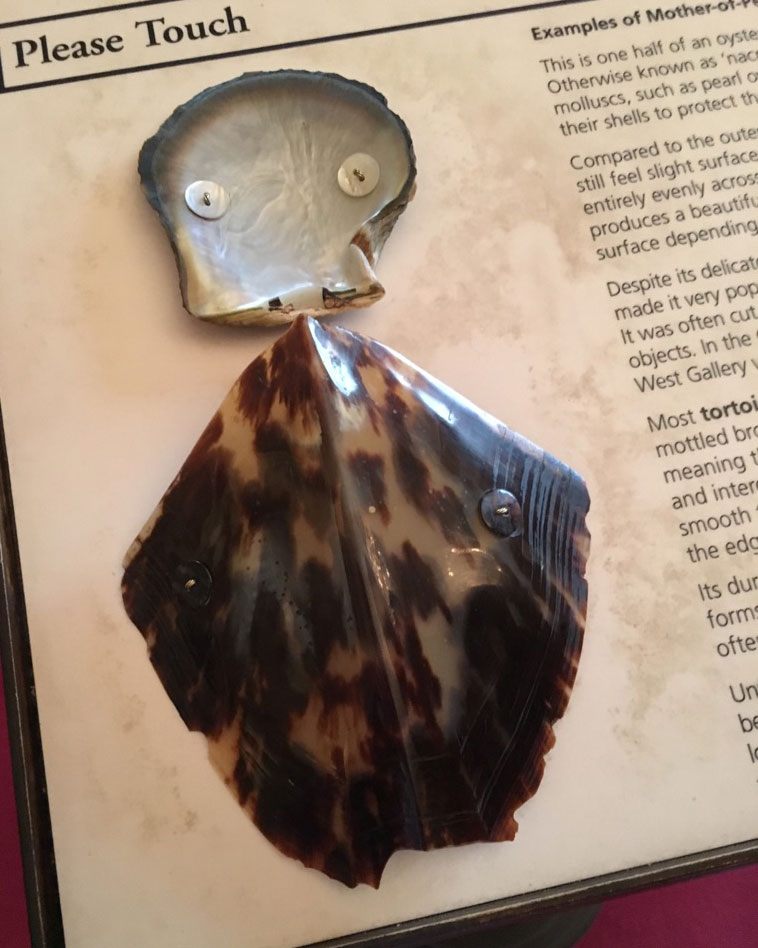

1-2-2-1. ピケの原料タイマイの甲羅

タイマイ タイマイ |

タイマイはインドネシア、セーシェル、モルディブ、西インド諸島などを主要繁殖地とするカメです。 |

鼈甲の櫛(工樂 江戸時代)HERITAGEコレクション 鼈甲の櫛(工樂 江戸時代)HERITAGEコレクション |

日本では奄美諸島以南の南西初頭で少数が繁殖し、鼈甲の原料とされてきました。 日本も1877年頃に世界初の小分子プラスチックであるセルロイドが輸入されるようになり、1908年に国産化されました。アンティークの櫛や簪でも安物はセルロイド製ですが、より古い時代や高級品として作られたものは鼈甲製です。この櫛も鼈甲製で、右側に少しだけ飴色の斑が入っています。厳密に言うと、櫛の先も飴色の部分があります。 |

鼈甲の櫛(工樂 江戸時代)HERITAGEコレクション 鼈甲の櫛(工樂 江戸時代)HERITAGEコレクション |

高級品として作られたものなので、正面だけでなく上部にも装飾が施されています。 以前Genが鼈甲細工の職人さんに確認したことがありますが、日本ではピケのような金銀象嵌細工は存在しかなったそうです。同じ鼈甲の素材を使う装飾品でも、日本は螺鈿や蒔絵なんですよね。 |

鼈甲の櫛(工樂 江戸時代)HERITAGEコレクション 鼈甲の櫛(工樂 江戸時代)HERITAGEコレクション |

ちなみに裏側もきちんと装飾されています。見えない裏側にも手を抜かない高い美意識は、民族に関係なく上流階級に共有していますね♪両面共に櫛部分にまで大胆に構図を描いた素晴らしい空間の使い方で、日本らしい幽玄の美を感じる美術品です。 |

鼈甲の櫛(江戸もしくは大正時代)ホノルル美術館 鼈甲の櫛(江戸もしくは大正時代)ホノルル美術館 |

海外の美術館の中途半端な櫛よりも、余程レベルは上です。と言うよりも、これは日本製の古いものとしてはかなりチャチですね。味があると言えば味はありますが・・。 こういうものは開国後に来日した外国人富裕層がお土産に買い、子孫が美術館に寄付したと推測されますが、日本の中でも一部の人しか買えない上流階級向けのハイクラスのものや、代々受け継がれるようなものを外国から来た一見さんが手に入れるのはほぼ不可能ですからね。公式で訪れた外国の要人が日本の高官から相応の品を贈られることはあったでしょうけれど、これはそういうクラスの品ではありません。 |

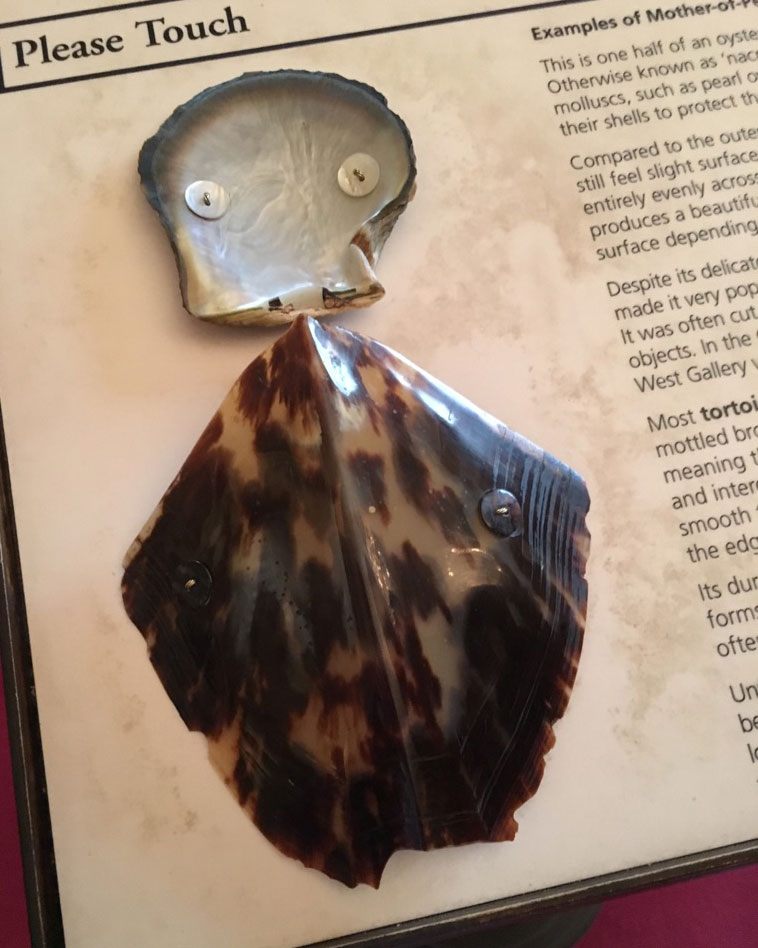

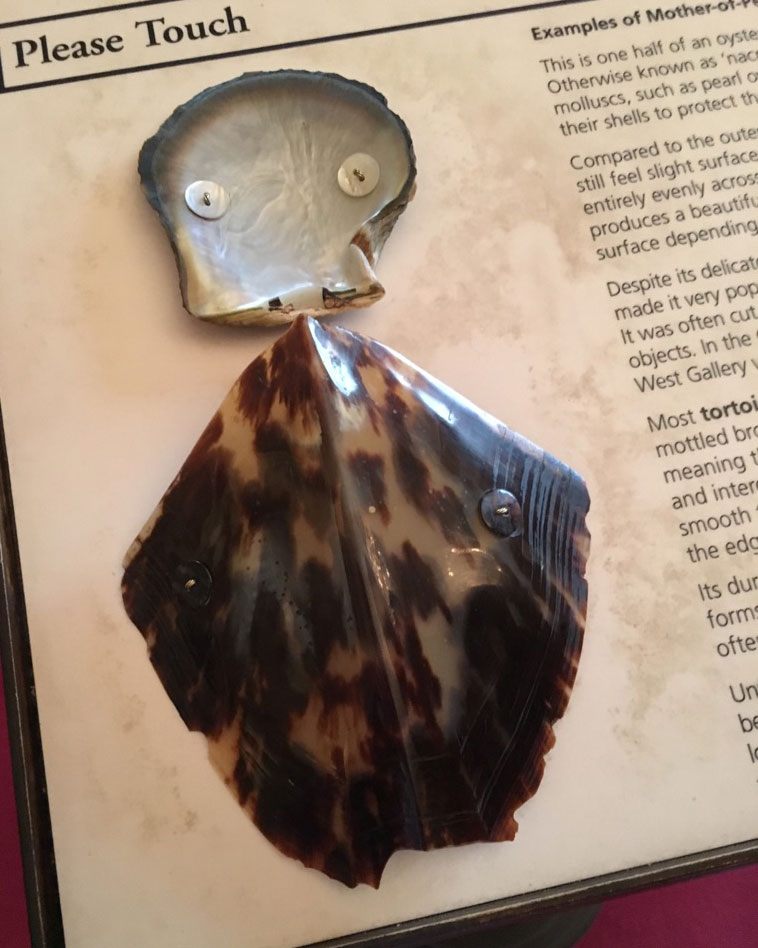

タイマイの甲羅 タイマイの甲羅ロスチャイルドの邸宅ワデズドンマナー展示品 |

さて、ピケや鼈甲細工の素材となるタイマイの甲羅は薄っぺらく、形状も平らではありません。 この甲羅は天然の熱可塑性樹脂です。 一般的なプラスチックとは異なり、含水状態でのみ熱可塑性を示す特殊な高分子です。 膠(ニカワ)質なので、水分を含ませて高温で圧着することができます。 この性質を利用して様々な大きさや形状、模様に成形して製品にします。 |

|

|

| 『白鷺の舞』 舞踏会の手帳(兼名刺入れ)&コインパース セット イギリス 1870年頃 SOLD |

この性質があったからこそ最高級の調度品などにも使用されてきました。 特殊な大きさと形状で作られた『白鷺の舞』の手帳&コインパースも、この特性があってこその宝物です。 |

1-2-2-2. 入手困難となったタイマイ製品

聞いたことがある方も多いと思いますが、タイマイは現在ワシントン条約(絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)によって商業取引が禁止されており、新たに甲羅を入手することはできません。でも、今でもプラスチックとは異なる鼈甲の質感に強い魅力を感じる人が一定数存在し、鼈甲屋さんも各地に存在しますよね。材料が入手できないはずのに、どうして新商品が作り出せるのでしょうか。 鼈甲細工は古くは正倉院にも収められており、日本人の上流階級に長年愛されてきました。職人の技術が向上した江戸時代には眼鏡のフレーム、櫛、簪、帯留など様々に加工されました。徳川家康の眼鏡のフレームも鼈甲だったそうです。開国後はブローチやボタンなども鼈甲で作られたりしました。 日本にとって鼈甲細工は大切な国内産業の1つであり、1980(昭和55)年11月4日にワシントン条約締約国となった後もタイマイについては留保していました。但し言葉通り、留保に過ぎませんでした。業界に受諾準備を進めさせ、1994(平成6)年7月31日には留保が撤回されて取引ができなくなりました。 新しく材料が入手できなくなってから27年(2021年8月18日現在)も経過しているのに新製品が作り出せる理由は、留保期間中に原料在庫を確保していたからです。ただ、いずれは在庫も無くなる運命です。節約したり、昔ならば廃棄していたような端材も回収して有効利用している状況です。 いずれは国内の鼈甲産業も完全に潰えるでしょう。自由に材料が使える時代ならば、とにかく良いものを作りたいと考えた時、良い部分だけを贅沢に使うことができました。今は『本鼈甲』と言うだけで価値がありますと言うような商売です。ダイヤモンド、ルビー、サファイアなど、質はどうでも良くて、単なる宝石の名前で売ろうとする宝石業界と変わりません。今の鼈甲製品は薄っぺら、或いは表面だけ薄く鼈甲を使った『本鼈甲貼り』という末期症状のようなものばかりです。さすがに輸入できなくなって30年近くも経ち、在庫も尽きかけているのだと思います。 ロンドンにもピケを修理する職人はいますが、日本には優れた鼈甲細工の職人が存在したのだから、ピケの修理も国内でできるはずとGenが相談に行ったことがありました。職人さんはヨーロッパにも鼈甲細工が存在したこと、金銀象嵌という日本とは異なる装飾技術に興味津々で、修理も快く対応して下さったそうです。かなり昔のことです。 HERITAGEを始めてから同じお店に相談に行ったことがありますが、息子に代替わりしていました。アンティークのピケを見せても全く興味を示さず、修理も受けられないと断られました。全くやる気が見えず、Genも驚いていました。 この若い職人さんを非難すべきかと言うと、そうではないと感じます。斜陽産業で新しい材料は手に入らず、いずれ廃業せざるを得ないことは目に見えています。技術を磨く気になれるはずがありませんし、端材を掻き集めての細々としたモノづくりでは技術の磨きようもありません。今の時代、才能のある職人さんだったら余計にこの環境は可哀想です。 長年、自然と共存してきた日本人は世界一サスティナブルな生き方ができる民族です。『サスティナブル』は比較的最近に輸入された言葉ですが、概念的には日本には古来から当たり前のように存在してきたものなので、さも新しい概念のように騒ぐ人が存在することが私には違和感があります。高度経済成長を経て大量生産・大量消費が当たり前となり、その環境しか知らない世代が日本人の大半を占めるようになったということでしょう。 欧米由来の現代の『サスティナブル』はお金儲け臭が凄いですが、日本には独自で創り出してきたノウハウがありましたし、そういう心も自然と持っていました。鯨油を取るためだけにクジラを殺して絶滅の危機に追い込むような民族とは違います。本来ならば日本人は持続可能なための素晴らしいノウハウや心を共有してもらい、皆が自然と共に豊かで幸せに生きられるよう世界を主導できるほどの叡智を持っています。しかしながら欧米のルールに従うだけです。タイマイも自然からの贈り物として一定数だけを活用すれば文化を残すこともできるはずですが、日本国としてそういう活動はやらないようです。 開国後、重要な輸出産業の1つとして日本文化は皇室を中心とした貴族や政府に保護され、才能ある職人たちが切磋琢磨して花開きました。現代は養殖真珠業界や着物業界など、力のある政商が活躍する業界しか保護してもらえません。鼈甲産業には有力な政商が出てこなかったのが敗因の1つと言えるでしょう。 |

|

独特の質感を持つ亀さんの宝物。 根強い人気があった日本でも、優れた鼈甲細工は新しく作り出せない状況となっているのです。 万が一ワシントン条約に改定があったとしても時既に遅し、現代の職人に昔の職人のような技術は継承されることなく途絶えています。 |

鶴は千年、亀は万年。 今残っている、優れたアンティークのピケや鼈甲細工。大切に使えば160年どころか、1万年先でも生き残ることができるのかもしれませんね。1万年間、代々の持ち主を楽しませ愛され続ける・・。遥かなる時を旅するこの宝物にとって、私たちは最初期の持ち主ということになるのかもしれません。大切にしたいですね。 |

1-2-2-3. ピケの色

タイマイの甲羅 タイマイの甲羅ロスチャイルドの邸宅ワデズドンマナー展示品 |

タイマイの甲羅は1枚1枚に個性がある斑模様ですが、貼り合わせができるのである程度色や模様をコントロールすることが可能です。 |

『知性の雫』 『知性の雫』ドロップシェイプ ピケ ピアス イギリス 1860年頃 SOLD |

色の濃い部分は漆黒ではなく深い茶色です。 オニキスのような鉱物と違って軽い素材で、透明感もあります。 漆黒ほど重たい印象がなく、かと言って喪が明けたかのような華美で軽すぎる印象もない。絶妙な色と雰囲気はピケならではです。 だからこそ、少し喪が軽くなった時期に日常的にも着けられる貴重なジュエリーとして大人気となったのでしょう。 |

1-3. 君主とファッションのルール

現代の日本も、冠婚葬祭ファッションには各種ルールが設定されています。暗黙の了解か明文化されているかはそれぞれですが、他にも就活や仕事着などの世界にも各種ルールが存在します。戦後の日本人は子供の頃から学則などで髪型や制服、下着にまで細かなルールが設定されていることに慣れており、校則違反した者には厳しい罰則を含め制裁があって当然という感覚が醸成されているため、大人になってもこのことに何の違和感も抱かない人が他国より多いかもしれません。 ルールにそぐわないと判断した人に対して正義感を以て注意を行う、『着物警察』や『マスク警察』などとあだ名される類の人たちも一定数存在するようです。最近だと『マスクマナー』を説く講師も現れたりしました。これまでに聞いたこともなかった『マナー』を尤もらしく語る人たちですが、この人たちが運用するルールは特定の業界や自分たちが儲けるために新しく設定したり、心の持ちように過ぎなかったものを厳格化したりしたものです。根拠が弱かったり魅力がなかったりするため、多様化が進む今の時代にはよく分からないルールを厳格に守ったり守りたいと思う人は減っているように感じます。 本来の目的が削げ落ち、儀式化して何のためか分からなくなっているが故に迷走気味の現代のファッションルールですが、昔はルールはファッションリーダーが作ったり変更したりしてきました。 元々ルールは他者をやりこめて自身が気持ち良くなるためのツールではないはずですが、現代の日本では"伝統"や"昔からの決まり"を根拠に他者に自身の主張を聞かせようとさせる人がいるようです。各宗教における原理主義の人たちと行動原理は変わらなそうです。100人に1人もいない少数派と想像しますが、迷惑度が高いので関わってしまった人の印象には強く残るようです。 正義を振りかざすこの人たちですが、案外論拠となる"伝統"や"古くからの決まり"というのは歴史が浅かったりします。戦後に慣例化されたものも少なくありません。伝統を守らなければならないのならば戦前、さらには室町時代や平安時代、或いはもっと古くまで遡り、どこかで昔からの決まりを変えてしまった人を叩き潰さなければなりません(笑)ルールには設定者や特定の時代が絶対にあるはずです。なぜその人が決めたルール、或いはその時代のルールが正解なのか、ルールを振りかざす人たちは大半がそこまで考えていません。何となく気に入らないから叩く、自身が偉くなった気分になって気持ちよくなりたいから叩く、そのためのツールに過ぎません。 そうは言っても人それぞれ。庶民がルールを逸脱するといつの時代、どの地域でも「けしからん!」と独自ルールを遵守させようとする『自粛警察』の類は発生します。 王侯貴族の時代が終焉を迎え、ファッションリーダーとしての機能を兼ね備えた権力者がいなくなって久しいです。実は、ファッションのルール変更はファッションリーダーである君主だけに許されることでした。 |

1-3-1. 古い時代の喪の色

『白の女王』と呼ばれる喪服姿のスコットランド女王&フランス王妃メアリー・スチュアートの肖像画(1560年) 『白の女王』と呼ばれる喪服姿のスコットランド女王&フランス王妃メアリー・スチュアートの肖像画(1560年) |

中世ヨーロッパでは、女王の最も深い喪で使用する色は白でした。 中世の終わり頃には黒も喪の意味合いを持つようになりましたが、黒はエレガントさやラグジュアリーの象徴ともみなされていました。 黒の染料は高価だったからです。 |

一言で『黒』と言っても、様々な色味が存在しますよね。 戦前から続く京都の染屋の職人さんに聞いたことがあるのですが、綺麗な漆黒に染めるのはとても難しいことで、工房独自の黒を『リアルブラック』と呼んでいるそうです。染料だけでなく生地によっても染まり方が違いますし、色を定着させるのも難しいことです。 |

藍染の着物(現代) 藍染の着物(現代) |

基本的には白生地に色を乗せます。 これは藍染の着物ですが、一度でこの色に染まるわけではありません。 繰り返し何度も染めることで、藍染独特の深い色になっていきます。その分だけ大変ですし、高価なものとなります。 どんな色も究極に濃くすると『黒』になりますが、黒と認識できる色に染め上げるのは案外大変なのです。 |

1-3-2. ヴィクトリア女王が設定した喪のルール

母ヴィクトリアとヴィクトリア女王(1824-1825年頃) 母ヴィクトリアとヴィクトリア女王(1824-1825年頃) |

生後8ヶ月で父を亡くしたヴィクトリア女王ですが、1861年に最大の悲しみが訪れました。 3月16日に母ヴィクトリア・オブ・サクス=コバーグ=ザールフィールド、12月14日に夫アルバート王配を相次いで亡くしました。 |

ヴィクトリア女王の結婚式(1840年2月10日) ヴィクトリア女王の結婚式(1840年2月10日) |

母ヴィクトリアは74歳、曾孫もおり天寿を全うしたと思うこともできたかもしれません。しかしながら孫がいるとは言え、ヴィクトリア女王もアルバート王配も42歳でした。当時も栄養の行き届いた一定以上の階層であれば、病気や事故などの不運がなければ70代、80代まで生きられる世の中でした。 アルバート王配は見目麗しく勇気と知性に溢れ、妻を大切に思い遣る理想の王子様でした。予想しない突然の悲しみに、ヴィクトリア女王は自身の人生が終わったも同然の気分でした。 |

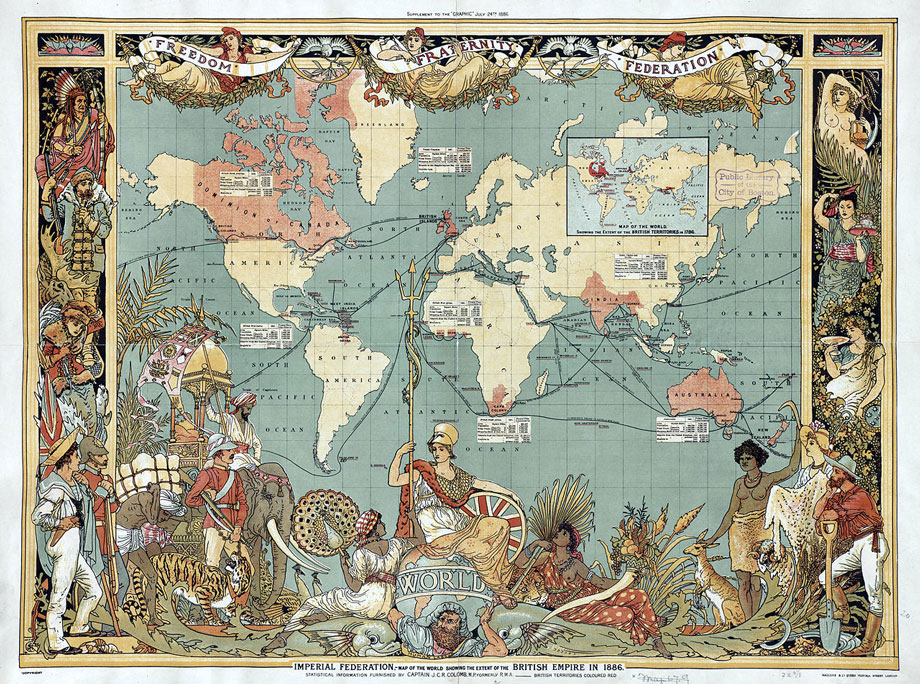

大英帝国(1886年) 大英帝国(1886年) |

大英帝国はヴィクトリア女王の治世下で『パクス・ブリタニカ』と呼ばれる最盛期を迎えますが、女王自身が優秀だったからではありません。先代の王たちが進めていた植民地政策、世界に先駆けて起こった産業革命などが実を結んだタイミングだったに過ぎません。 |

ヴィクトリア女王(1819-1901年)14歳頃 ヴィクトリア女王(1819-1901年)14歳頃 |

ルイーゼ・レーツェン(1784-1870年)58歳頃 ルイーゼ・レーツェン(1784-1870年)58歳頃 |

ヴィクトリア女王の自身の教養は、結婚後のアルバート王配が問題視するほど浅薄で、女王の猛反対を押し切ってドイツ出身の教育係ルイーゼ・レーツェンを宮廷から追放するほどでした。また、偏見を恐れずに表現するならばヴィクトリア女王は感情重視の、ある意味典型的な"女性らしい女性"でした。 |

|

メルバーン子爵ウィリアム・ラム(1779-1848年)65歳頃 メルバーン子爵ウィリアム・ラム(1779-1848年)65歳頃 |

一方でアルバート王配の非凡な才能は内外に有名で、それを早くから見抜いたメルバーン子爵はヴィクトリア女王に「アルバート公は実に頭の切れるお方です。どうかアルバート公の仰ることをよくお聞きなさいますように。」と進言していたほどでした。 |

アルバート王配が好きだった宝石、オパールのティアラを着けたヴィクトリア女王 アルバート王配が好きだった宝石、オパールのティアラを着けたヴィクトリア女王 |

1851年に大成功に終わった世界初のロンドン万博も、アルバート王配の手腕によるものと言われています。 実際に君主の立場として大英帝国の政治・外交に携わったのは、政治はよく分からない上に興味がなく1840年から1857年にかけて9人もの子供を妊娠・出産したヴィクトリア女王ではなく、アルバート王配だったのです。 プライドの高い男性ならば自身の功績をことさらに主張しそうですが、アルバート王配は完全に影で支える裏方に徹したわけです。本当は功績は大きく、女王自身もそれは良く分かっていて感謝していました。 |

|

アルバート記念碑のアルバート黄金像(1872年) アルバート記念碑のアルバート黄金像(1872年)"Close-up of Albert Memorial" ©User:Geographer(10 November 2014)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

ブレーンのアルバート王配を失ったヴィクトリア女王は迷走気味と言えました。 夫アルバート王配の偉大さを知ってほしいという願いで、大きな黒字となった万博の余剰金でこういう記念碑も作っています。 Gen曰く、「フランス人は金が好きなのでパリにはこういうゴテゴテした黄金像がたくさんあるけど、ロンドンは無い。この像は悪趣味だとロンドンでも不評。」とのことです。 う〜ん、・・・。 |

かっぱの河太郎(合羽橋 2014.10.14) かっぱの河太郎(合羽橋 2014.10.14) |

私は思わず『かっぱの河太郎』を思い出しました。 台東区の合羽橋どうぐ祭りに出かけた時に目撃したものです。 河童は妖怪なのにボディが人間っぽくて、まるで黄金に輝く半裸のオジサンのような気持ち悪さと悪趣味さに衝撃受け、何となく記念撮影しました。 |

アルバート記念碑のアルバート黄金像(1872年) アルバート記念碑のアルバート黄金像(1872年)"Close-up of Albert Memorial" ©User:Geographer(10 November 2014)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

強い愛は感じますし、「見て!見て!アルバートは本当に偉大だったのよ!!崇め奉って!!!」とでも言うような、アルバート王配を誇りに思うヴィクトリア女王の心も感じますが、そういう愛の心は自分の中だけに大切にしまっておいても良いような・・。 まあ、こういう超個人的な感情を庶民にまで押し付けて許されるのが君主でもあったのです。 そして、金ピカ像を作るくらいはまだ可愛いものでした。 |

王室の喪のポートレート(1862年3月) 王室の喪のポートレート(1862年3月)ヴィクトリア女王夫妻の5人娘アリス、ヘレナ、ベアトリス、ヴィクトリア、ルイーズ |

これはヴィクトリア女王の娘たちがアルバート王配の喪に服しているポートレートです。この時代のポートレートは重要な宣伝ツールでもありました。 ドイツ皇室に嫁いだ長女ヴィクトリアには既に2人の子供(ヴィクトリア女王夫妻の孫)がいましたが、中央の末っ子ベアトリスはまだ4歳でした。ヴィクトリア女王は生涯喪服を着続けましたが、子どもたちにも同じようにするよう要求しました。陽気にしたり笑ったりすることも許しませんでした。「父を失いました。」というカジュアルな表現も、アルバートの記憶を軽んじていると見なして許さなかったそうです。 スタッフ全員にも喪に服することを強要し、アルバート王配の死後1年間は追悼式を除き公の場に出ることが許されませんでした。王室のスタッフは庶民ではなく上流階級で構成されます。上流階級の若い女性たちが毎日黒い喪服を着ることを強要されれば、当然テンションは下がります。あまりにもレディたちの士気が下がったため、白や紫、グレーなどの半喪の色は女王もしぶしぶ認めました。 使用人についても喪に服することを強要しました。貴族が亡くなると使用人は黒い腕章を着用するのが慣例ですが、通常は一定期間で喪が開けます。永遠に喪に服したい女王は1869年まで、実に8年間もこの腕章を着用させ続けました。 |

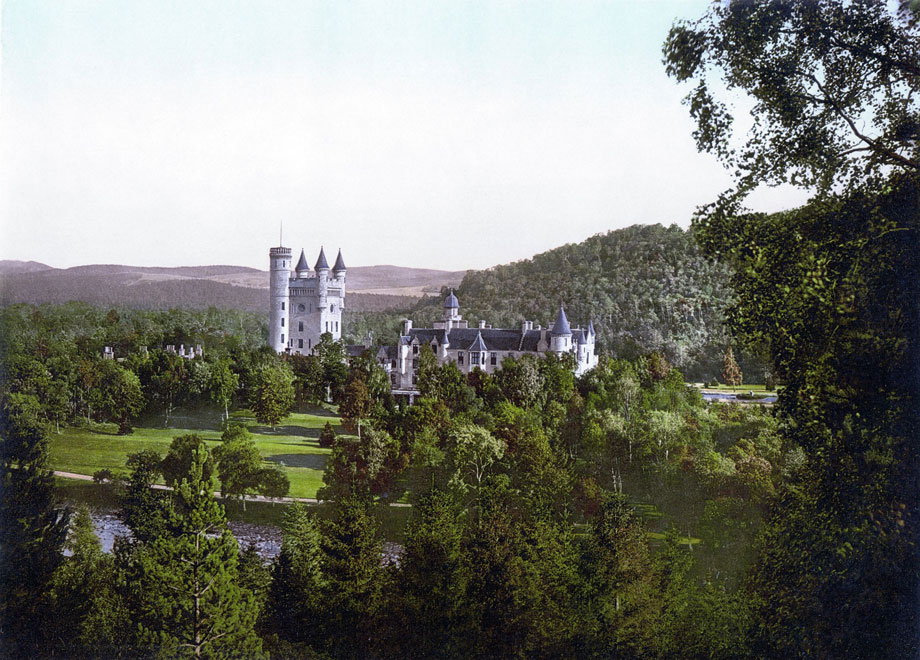

バルモラル城(1890-1900年頃) バルモラル城(1890-1900年頃) |

ヴィクトリア女王自身は公の場所に姿を現さなくなり、アルバート王配との思い出が詰まったスコットランドのバルモラル城やワイト島のオズボーン・ハウスに引きこもるようになりました。 特にバルモラル城にあるアルバート王配の個室は霊廟のようになり、一切の変更を許されず、使用人は毎日新しい服の交換や髭剃り用のお湯の準備を命じられました。ウィンザー城でヴィクトリア女王が降霊会を行っていたという噂も有り得そうですね。 このような感じで自身は公の場に出てこなかったにも関わらず、1880年頃まで宮廷では喪服の着用を義務付けていたそうです。20年近いですね。自粛警察、或いは「不謹慎だ!」と他者を攻撃するタイプの人が君主になったらこうなる感じですね。視界に入るものは全て自分色に染めたい感じです。 絶えず新しい流行が生まれては衰退するのは人が飽きる生き物であり、常に新しい刺激を脳が求めるからです。ずっと喪服を強要され、オシャレ心を押さえつけられては国民がウンザリするのは無理もありません。若い時にしか似合わないオシャレもあります。 一生で一度しか出逢えない運命の人と相思相愛で共に過ごし、子沢山で孫まで生まれたヴィクトリア女王は二度とオシャレしなくても平気かもしれませんが、20年近くも強要された周囲の人たちは気の毒と言うか・・。君主なので口出しできる人もおらず、国民全員にまでその影響は及びます。 |

1-3-3. アレクサンドラ王妃

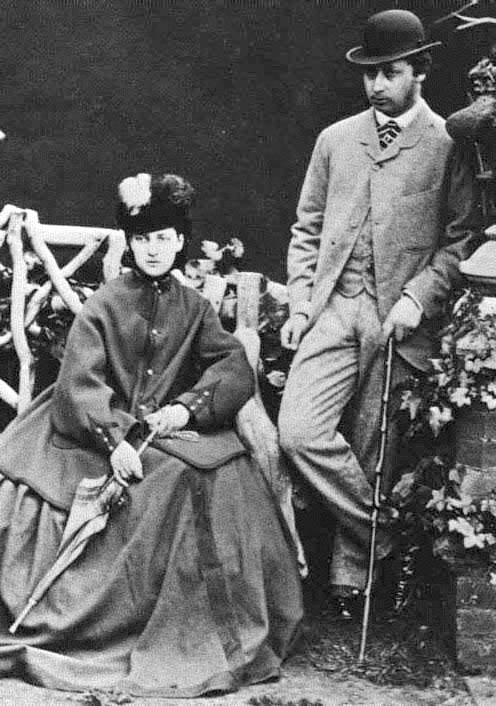

新婚の王太子妃アレクサンドラ・オブ・デンマーク&王太子バーティ(エドワード7世)(1863年) 新婚の王太子妃アレクサンドラ・オブ・デンマーク&王太子バーティ(エドワード7世)(1863年) |

ヴィクトリア女王の長男の嫁、アレクサンドラ・オブ・デンマークも喪に服したヴィクトリア女王の影響を最も間近で体験した1人でした。 |

帝国主義の風刺画(アンリ・マイヤー 1898年) 帝国主義の風刺画(アンリ・マイヤー 1898年) |

孤独な未亡人となって40年近く。 ミッド・ヴィクトリアンに最盛期を迎えた大英帝国ですが、レイト・ヴィクトリアンにかけてはアメリカの新興勢力が力を増し、1870年に普仏戦争でドイツに破れたフランスは帝政が終わって共和政に移行し、世界情勢も帝国主義が渦巻く緊迫した状況となっていきました。 |

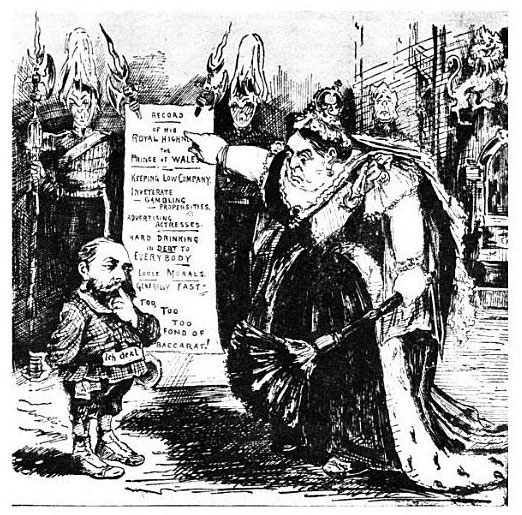

風刺雑誌パックの風刺画(1899年) 風刺雑誌パックの風刺画(1899年) |

ヴィクトリア女王にとって皇太子バーティはいつまでも"できそこないの子供"でした。 能力を信頼できず、国を任せて旅立つのは心配でしょうがありませんでした。 |

ヴィクトリア女王(1899年)80歳頃 ヴィクトリア女王(1899年)80歳頃 |

そんな女王も80歳を超え、1900年頃には大分疲労した様子を見せるようになりました。不眠症に苦しみ、食事もあまり取れなくなっていきました。 それでも日々増えるボーア戦争の戦死者に慰問状を書く激務に君主として励みました。 しかしながら日記には「私もそろそろ休息が許されても良い頃です。81歳でしかも疲れ果てているのですから。」と書いたりもしています。 |

1901年に入るといよいよ衰弱し、1月22日に81歳の天寿を全うしました。旅立ちの前日に「まだ死にたくない。私にはしなければならないことがまだ残っている。」とも言っていたそうです。 旅立ちの当日、すすり泣きしながら枕元に立つ皇太子バーティに気づいたヴィクトリア女王は、「バーティ。」と最期の言葉を呟きました。長男バーティも59歳です。女王にとってはまだまだ未熟な子供に思えても信頼して任せるべきですが、最期の言葉が最愛の夫アルバートではなくバーティだったのも、真面目過ぎる女王の性格がよく現れているようにも感じます。 |

アルバート王配(1819-1861年)1848年、29歳頃 アルバート王配(1819-1861年)1848年、29歳頃 |

いずれにせよ、ようやく愛するアルバート王配の元に旅立てたとも言えるでしょう。 旅立ちは深い悲しみもありますが、ヴィクトリア女王のアルバート王配への愛の深さを知っている者たちならば、祝福とお疲れさまでしたという感謝の気持ちも浮かんだに違いありません。 暗い気持ちが100%の42歳での予期せぬ旅立ちとは違います。 |

ヴィクトリア女王と親族たち(1877年) ヴィクトリア女王と親族たち(1877年) |

真面目過ぎるほど真面目で、生涯を国に捧げたヴィクトリア女王。81歳での大往生は悲しみと言うよりは偉大さを讃え、祝福し、残された者はより良く生きていくために前を向くのが相応しいような気がします。 |

イギリス王エドワード7世(1841-1910年) イギリス王エドワード7世(1841-1910年) |

バーティの本名はアルバート・エドワードです。本来ならば国王としての名はアルバートとなるはずでしたが、「アルバートと言えば誰もが父を思い出すようにしたかった。」という理由でエドワード7世にしました。 国王就任時の要人を集めたパーティでは、「諸君、これからは大いに吸おうではないか!」と言い放ったと言われています。 大の嫌煙家だったヴィクトリア女王に対する当てつけで放蕩息子らしいエピソードだと面白おかしく言われたりもしますが、実際の人柄は共感力が強く心優しい人物だったように感じます。 |

誰よりも母の死を悲しんだはずです。それでも国のトップである自分が悲しみに沈みっぱなしでは、また国が暗くなってしまいます。母は立派に大往生したのです。周りが気を遣わずに済むよう、母を反面教師として強い気持ちで明るい言葉を発したのだろうと想像します。 |

アレクサンドラ王妃(58歳)&国王エドワード7世(61歳)(1903年) アレクサンドラ王妃(58歳)&国王エドワード7世(61歳)(1903年) |

そうは言っても偉大な君主が亡くなったので、さすがにアルバート王配を亡くしたヴィクトリア女王ほど極端に長くなくても喪には服します。 ただ、「1887年にようやく君主の喪が明けたのに、また暗いファッション?」と言う雰囲気はありました。 エドワード7世だけでなく、妻アレクサンドラ王妃も心優しく空気も読める人物でした。 女性のトップであるファッションリーダーの努めとして、喪のファッションをヴィクトリア女王の時代より軽くしました。 |

アレクサンドラ王妃の半喪のイヴニングドレス(フランス 1902年頃)【引用】THE MET MUSEUM / Eveniing dress ©The Metropolitan Museum of Art./Adapted. アレクサンドラ王妃の半喪のイヴニングドレス(フランス 1902年頃)【引用】THE MET MUSEUM / Eveniing dress ©The Metropolitan Museum of Art./Adapted. |

これは20世紀初期の喪服です。 とても喪服には見えないほど華やかでオシャレですよね。 「不謹慎だ!けしからん!」と、件のケシカラン警察が発生しそうなくらい派手です(笑) |

【引用】THE MET MUSEUM / Eveniing dress ©The Metropolitan Museum of Art./Adapted. |

【引用】THE MET MUSEUM / Eveniing dress ©The Metropolitan Museum of Art./Adapted. |

どこのけしからん上流階級の女性が着用していたかと言うと、アレクサンドラ王妃です。ヴィクトリア女王崩御の翌年に、半喪のイヴニングドレスとして着用されました。国のトップに位置する王妃は国民皆のお手本であり、王妃より身分の低い者が取締れる対象ではありません。 王妃だけがルール変更を許されます。国民は、その新ルール内ではケシカラン警察の取締り対象となることはありません。 |

|

|

|

| 半喪のイヴニングドレス(アンリエット・ファヴル 1902年頃) 【引用】THE MET MUSEUM / Eveniing dress ©The Metropolitan Museum of Art./Adapted. |

|

こうしてヴィクトリア時代には想像もできなかったほど、喪服は劇的に変化しました。白や紫色のように許されている色だけしか使わなくても、スパンコールや軽やかな素材を使うだけで一気に華やかさとエレガントさを醸し出す美しいドレスになりますね。現代の一般人が見たら、普通のドレスと認識しそうです。 |

|

|

|

| 半喪のイヴニングドレス(アンリエット・ファヴル 1903年頃) 【引用】THE MET MUSEUM / Eveniing dress ©The Metropolitan Museum of Art./Adapted. |

|

アレクサンドラ王妃の効果的なルール変更によって、黒のオシャレさを再認識した人も多そうですね。スパンコールの形状も様々です。プラスチックの表面にメタリックカラーを塗工しただけの現代の安い量産スパンコールと異なり、メタル製のスパンコールは心地よい重量感があり、ふんだんに使われた軽やかなドレス生地の動きをより美しく魅せてくれます。 現代でも冠婚葬祭はお金のかかるイベントとして認識されています。結婚披露宴は無駄だとして挙げない人も増えていますが、葬儀はしないわけにはいきませんし、お金をケチったりマナー違反しては故人に失礼ということで、最もお金のかかるイベントと言っても過言ではありません。他で使うことはできませんし、予め用意しておくのは縁起でもないと言われかねません。 |

|

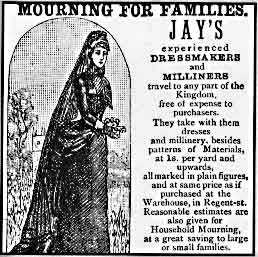

喪のファッションの広告(ヴィクトリア時代) 喪のファッションの広告(ヴィクトリア時代) |

人間は全員、いつか必ず旅立ちます。 突然の悲しみの中、葬儀の手配や必要なもの一式を揃えるのも大変です。喪に関連するビジネスはとても儲かったそうです。 喪に必要な一式を販売するお店から初期の百貨店は始まり、初期の既製品は喪服が主だったとも言われています。 |

| アレクサンドラ王妃の時代(エドワーディアン)の喪のドレス | ||

【引用】THE MET MUSEUM / Eveniing dress ©The Metropolitan Museum of Art./Adapted. 【引用】THE MET MUSEUM / Eveniing dress ©The Metropolitan Museum of Art./Adapted. |

【引用】THE MET MUSEUM / Eveniing dress ©The Metropolitan Museum of Art./Adapted. 【引用】THE MET MUSEUM / Eveniing dress ©The Metropolitan Museum of Art./Adapted. |

【引用】THE MET MUSEUM / Eveniing dress ©The Metropolitan Museum of Art./Adapted. 【引用】THE MET MUSEUM / Eveniing dress ©The Metropolitan Museum of Art./Adapted. |

喪関連のビジネスはルール変更がある度に新たな需要も見込めます。庶民は早々新しい服など買えませんが、上流階級にとっては喪のドレスはオシャレをするためのファッションの一部でした。ドレスはこぞってフランスで仕立て、喪ならではのファッションも楽しんでいたそうです。 アルバート王配を亡くしたヴィクトリア女王の深い悲しみも想像はしますが、生きている者も限られた時間しか持ちません。故人のことを思い出し、悲しみと感謝の気持ちに浸りながらも、今を大切に生きるためにオシャレを楽しむのは悪ではないのです。 20世紀に入ったとは言え、現代よりも遥かに愛する人たちの死が身近にあった時代・・。喪を大切にし、ルールを遵守すること。そして今を大切に生きること。残された者の精一杯の心が、美しい喪のファッションからは感じられるのです。 |

||

アルバート王配の喪中(1862年)婚約中のアレクサンドラ・オブ・デンマーク王女(17歳頃)とヴィクトリア女王(43歳頃)【出典】Royal Collection Trust / Queen Victria (1819-1901) and Princess Alexandra of Denmark, later Queen Alexandra (1844-1925) © Her Majesty Queen Elizabeth II 2021 アルバート王配の喪中(1862年)婚約中のアレクサンドラ・オブ・デンマーク王女(17歳頃)とヴィクトリア女王(43歳頃)【出典】Royal Collection Trust / Queen Victria (1819-1901) and Princess Alexandra of Denmark, later Queen Alexandra (1844-1925) © Her Majesty Queen Elizabeth II 2021 |

ルール変更は喪関連の業者を儲けさせ、経済を回すためだけに行われるのではありません。 時代に合わせてファッションは変わる必要がありますし、オシャレ心を満たすことで国民が幸せになり、新しい文化を作ったり国を明るくしていくことだってできるのです。 |

時代に合わない古臭い"伝統"を守り続けることを強要したり、ダサいものを押し付けるのも正しいこととは言えません。 戦後の日本はファッションリーダー不在のまま、楽してお金儲けすることばかりを考える業界が独自に設定したルールをまともに改定もせず押し付け続ける状況にあります。ダサいのに高いと嫌々ながら喪のファッションに身を包む女性も少なくないように感じます。 愛する人の旅立ちは悲しいことですが、生きることの大切さや生きることの意味を教えてくれる、人生最期の素晴らしい機会だとも言えます。お金儲けのためのよく分からないルールによってダサい格好に身を包み悶々としたり、あるいはルールを逸脱して不謹慎だと攻撃してくる人と関わり合ったり、せっかくの貴重な時間の過ごし方がおかしなことになっているようにも感じます。 国民のために自己を厳しく律し、生き方のお手本となってくれる王侯貴族は、想像以上にありがたい存在だったのかもしれませんね。 |

1-3-4. 第一次世界大戦以降

『白の女王』(1560年) 『白の女王』(1560年)夫のフランス王フランソワ2世を亡くした喪服姿のスコットランド女王メアリー・スチュアート |

ハインリヒ・ツー・メクレンブルク王配を亡くして白の喪服に身を包むオランダ女王ウィルヘルミナ(1934年) ハインリヒ・ツー・メクレンブルク王配を亡くして白の喪服に身を包むオランダ女王ウィルヘルミナ(1934年) |

先にご紹介した通り、王侯貴族の時代のルールは時代や君主にあわせて移り変わるのが通常でした。 『白の女王』として知られるスコットランド女王メアリー・スチュアートの美しい喪服姿は有名で、1934年に心臓発作で王配を亡くしたオランダ女王ウィルヘルミナは喪服に白を選択しています。黒である必要はありませんし、君主だからこそ選択権があるのです。以後、オランダ王室では喪の色は白が伝統となりました。直近だとウィルヘルミナ女王の娘、ユリアナ女王(1980年に長女ベアトリクスに譲位)が2004年に亡くなった際、4人娘が白の喪服で葬儀に参列しています。 イギリスではジョージ6世の妻エリザベス・ボーズ=ライアン王妃(エリザベス女王の母)が1938年に母を亡くした際、喪中に白の衣服に身を包み、『白いワードローブ』として知られています。 このように20世紀に入ってからも君主によってファッションルールの改定は行われていましたが、ヨーロッパでは第一次世界大戦と第二次世界大戦で貴族も含めて多数の人が亡くなりました。第一次世界大戦は1,600万人以上、第二次世界大戦では5,000〜8,000万人の戦死者がいるとされており、それまでにはない人数が短期間で亡くなったのです。一人ひとりに豪華で心のこもった葬儀を執り行ったり、それぞれの喪の期間を全うすることが難しくなり、簡素化されていきました。 喪に関することですら、大戦を期に大きく変わってしまったのです。 |

|

エリザベス女王と第46代アメリカ合衆国大統領バイデン夫妻(ウィンザー城 2021年6月13日) エリザベス女王と第46代アメリカ合衆国大統領バイデン夫妻(ウィンザー城 2021年6月13日)【出典】BBC NEWS / Queen meets Joe Biden at Windsor Castle by Becky Morton © PA MEDIA, 2021 BBC |

これはウィンザー城でのエリザベス女王とアメリカ合衆国大統領バイデン夫妻です。2021年4月9日にエディンバラ公フィリップ王配が亡くなったので、エリザベス女王は独りですね。 王配を亡くして2ヶ月ほどしか経っていませんが、半喪とも呼べないほどのかなり明るい装いです。女王以外の人がやったら、絶対に「まだ夫を亡くして3ヶ月も経っていないのに不謹慎だ、けしからん!!」と騒ぐ人が出てきそうです。英国王室もアンチは存在するので実際に騒ぐ人はいたかもしれませんが、君主だからOKなのです。それが君主です。 違和感を覚えるほどの明るい装いですが、1947年(Genの生まれた年!)に結婚以来、長年連れ添ってきたエリザベス女王の悲しみの気持ちは誰もが想像する所です。お会いして心配の声をかけない人はいないでしょう。「私は大丈夫なので、どうぞそんなに心配なさらないでください。」、そういうメッセージがこの明る過ぎる装いには込められているように感じます。最愛の人を亡くせば普通は自己の深い悲しみの心に籠もり、周りを思い遣る余裕なんてないと思うのですが、愛する人の旅立ちを何度も見送り、その傷を癒やしてきた経験値がそれを可能にしているのでしょう。 ヴィクトリア女王が父ケント公エドワード・オーガスタス王子と父方の祖父ジョージ3世を相次いで亡くしたのは生後8ヶ月の時、祖母シャーロット王妃は誕生前に旅立っていました。ヴィクトリア女王はケント公夫妻の一人っ子です。1861年に母ヴィクトリアと夫アルバート王配を相次いで亡くしましたが、孫がいて40代といえども、ヴィクトリア女王にとって愛する家族を亡くすという深い悲しみを経験するのはこれが初めてのことだったのです。 エリザベス女王は1952年に父ジョージ6世を亡くし、25歳で即位しました。父方の祖父ジョージ5世を亡くしたのは9歳、祖母メアリー・オブ・テック太王太后は26歳、母エリザベス・ボーズ=ライアン王太后は2002年に女王が75歳の時に別れを経験しました。同年にはたった一人の姉妹スノードン公爵夫人マーガレット王女も亡くしています。人生の様々なタイミングで何度も愛する家族の死別を経験しているからこその、95歳のエリザベス女王の装いなのかなと想像すると、明るい装いも女王らしい喪服に見えてきます。 ちなみにコロナ禍の真っ最中ですが、誰もマスクは着用していません。不謹慎警察が騒がなくてもマスク警察が反応したかもしれません。君主だから・・・。いや、ちょっとマスクに関しては私は分かりません(汗) |

1-4. ポジティブな心も感じる半喪の宝物

砂時計を持つ髑髏 |

|

| 『ゴルゴタの丘』 メメント・モリ ペンダント イタリア 16世紀 SOLD |

喪中の装いは突き詰めれば故人のためと言うより、残された者のためのものです。 死と生は表裏一体、いつ訪れるか分かりませんし、いつかは必ず訪れるものです。でも、現代より遥かに死が身近にあった時代ですら、「自分が(いつか)必ず死ぬことを忘れるな」という教訓を暗示するメメント・モリのジュエリーが必要とされました。 |

人生の残された時間を暗示する砂時計を持つ髑髏 |

日常生活の中で、ふと抜けてしまうことがある死や生きることの自覚、旅立った人への感謝の心。 喪のファッションはそれを絶えず意識する助けとなります。自分はきちんと故人を追悼しているという満足感も得られます。 少し心が軽くなればそれに応じて徐々に喪の装いを軽くすることで、心に無理強いすることなく、且つ罪悪感を感じることなく日常に戻っていくこともできます。 そうして自身の残された生も全うしていくのです。それが一番の追悼です。先に旅立った人も、残してきた愛する人が悲しみに支配され、余生をないがしろにして生きるようでは悲しむしかありません。 心の拠り所になる喪のファッションは大いに活用すべきです。それぞれがその心に応じて自由にコーディネートすれば良いでしょう。他人のためのものではないので不謹慎警察の類はお門違いですし、ルールを大義名分に他者を攻撃するのはエレガントではありません。 |

ウィットビージェット ネックレス ウィットビージェット ネックレスイギリス 1860-1870年頃 SOLD |

但しルール変更は君主だけに許されるものです。 目立ちたいがためにルール破りをする人も存在しますが、ルールを破らないと目立てないのは才能が無いからであり、その才能の無さを自ら証明する行為となっています。これもエレガントな行為ではありません。 決められたルールの中で、いかにオシャレさを出せるのか。 喪のファッションは通常より制約が多いですが、その分持ち主のセンスや教養などの力量が如実に現れるので、ある意味面白かったりもします。 |

|

|

| フェアヘイヴン夫人の半喪のドレス(サラ・マイヤー&A.モーハンガー 1889-1892年) 【引用】V&A Museum / dress © Victoria and Albert Museum, London/Adapted |

|

これはレイトヴィクトリアンの喪服です。今でこそモノトーンもオシャレの1ジャンルとして確立されていますが、当時はかなりインパクトがあったと想像します。悪目立ちではなく、現代の感覚で見てもとてもオシャレです。パリでオーダーされ、ルール内で試行錯誤して生み出された上流階級の上質なドレスです。 |

|

|

斑によって明るい挿し色が入った素材。 美しい花々と共に描かれた南国の鳥のモチーフ。 一般的なピケ・ジュエリーより明るさやオシャレさを感じるこの宝物も、きっと卓越したセンスを持つ女性が半喪の期間を大切に過ごすために特別にオーダーしたものなのです!♪ |

2. 上流階級らしい南国の鳥のモチーフ

2-1. バリエーション豊かなピケのデザイン

ピケ・ジュエリーには様々なデザインがあります。 ヴィクトリアンに作られたピケ・ジュエリーの場合、喪服に合わせるために作られています。文化が異なるので日本人だと気付かない場合もありますが、それぞれ喪に相応しいデザインとなっています。 |

モチーフ1. 花輪や花束

ピケ ブローチ ピケ ブローチイギリス 1860年頃 SOLD |

ピケ ブローチ ピケ ブローチイギリス 1860年頃 SOLD |

花輪や花束など、故人を偲ぶ花々は最もオーソドックスなモチーフの1つと言えます。綺麗なお花はジュエリーとしても使いやすいですよね。 |

|

モチーフ2. ハート

ピケ ハート型ペンダント ピケ ハート型ペンダントイギリス 1860年頃 SOLD |

ピケ ハート型ペンダント ピケ ハート型ペンダントイギリス 1860年頃 SOLD |

先立たれた大切な人への愛を示す、ハート型も人気の高いモチーフです。現代の規格が決まった量産品と違ってハートの形状も1つ1つ異なりますし、金銀象嵌のデザインも十人十色です。全然知らない赤の他人とお揃いになってしまう現代の大量生産品を身に着けても全くテンションが上がりませんが、故人を想って1つ1つ特別にデザインして作られた唯一無二の宝物は、持ち主にとって大切な人を想うための素晴らしい宝物となったに違いありません。 |

|

ピケ オープン・ダブルハート ブローチ ピケ オープン・ダブルハート ブローチイギリス 1860年頃 SOLD |

ピケ ハート型パドルロック ペンダント&ブレスレット ピケ ハート型パドルロック ペンダント&ブレスレットイギリス 1860年頃 SOLD |

中にはこのような美意識の高さと抜群のセンスを感じるハートモチーフのピケ・ジュエリーも存在します。高い教養や美意識を持つ上流階級がオーダーしたハイクラスのピケならではですね。 オープンハートのダブルハート、ハートのパドルロック。どちらもお金や技術をかけて特別に作られたものです。その想い入れの強さからも、持ち主が故人をいかに愛していたのかが伝わってきます。特に愛の錠前で故人だけへの愛を誓うパドルロックは切なさも感じます。持ち主は残りの人生を再婚することなく未亡人として過ごし、愛する人の元へ旅立ったのかなと。160年ほども前の愛・・。きっと2人は今は天国で再会して幸せに過ごしていることでしょう。 |

|

モチーフ3. クロス

ピケ クロス・ペンダント ピケ クロス・ペンダントイギリス 1870年頃 SOLD |

ピケ クロス・ペンダント ピケ クロス・ペンダントイギリス 19世紀後期 SOLD |

キリスト教は死後の復活を目指す宗教です。クロスも、キリスト教徒が多いイギリスでは定番モチーフの1つです。 |

|

モチーフ4. 蝶々

ピケ 蝶 ブローチ ピケ 蝶 ブローチイギリス 1860年頃 SOLD |

ピケ クロス・ペンダント ピケ クロス・ペンダントイギリス 1860年頃 SOLD |

蝶々は古代ギリシャでは魂や不死の象徴、キリスト教では復活の象徴とされてきました。アルバート王配が亡くなったことでイギリスでは死後の魂などスピリチュアルについても意識が高まり、「蝶は魂の化身である。」という概念がかなり一般的に広まっていました。 姿は違えど、あなたは私と共にいる。この時期は蝶々をモチーフにした様々なジュエリーが作られていますが、ピケで作る半喪のジュエリーとしてもピッタリのモチーフと言えます。 |

|

2-2. 天国の鳥のような華やかなモチーフ

|

ピケは喪のジュエリーの中でも特殊な存在です。オールブラックのジェットなどと異なり、金銀象嵌で様々な装飾を施すことが可能です。 ご紹介の通り、モーニングジュエリーだからこそモチーフにはそれぞれの大切な想いが込められてきました。 単なるオシャレ用ジュエリーだと思うとただの美しい鳥に見えるこのモチーフも、何かしらの意味があると考える方が自然でしょう。 |

2-2-1. 鳥モチーフのピケ

ピケ 鳥 ブローチ ピケ 鳥 ブローチイギリス 1860年頃 SOLD |

ピケ 鳥 ブローチ ピケ 鳥 ブローチイギリス 1860年頃 SOLD |

数は少ないですが、これまでの46年間でいくつか鳥がデザインされたピケをお取り扱いしました。今回の鳥と同様、頭に飾り羽根があり、長い尾羽根を持つ優美な姿が特徴です。 |

|

ピケ 鳥 ブローチ ピケ 鳥 ブローチイギリス 1860年頃 SOLD |

この優美な鳥はフェニックス、鳳凰、極楽鳥など、不死鳥や天国の鳥を想像して表現したものと想像できます。 |

|

美しい花々が咲き乱れる楽園。そこで暮らす優美な鳥。 フェニックスや鳳凰は混同されることもあります。どちらも花々が咲き乱れる楽園と言うよりは、人が立ち入ることを許さない険しい岩山などに生息する孤高で力強いイメージがあります。それよりは天国で穏やかに暮らす優しくて美しい鳥というイメージで表現されています。 何の鳥なのかははっきり分かりませんが、想像上の天国の鳥のようなものでしょう。故人が楽園で幸せにしていること思い願う、とても素敵なモチーフだと思います。 |

2-2-2. 小さくても作りの良いトップクラスの象嵌

|

今回の宝物はピケ・ブローチとしては直径3.2cmと小ぶりですが、非常に作りが良いです。 ふくよかな体型だったヴィクトリア女王に合わせてボリュームのあるドレスが流行し、それに合わせて上流階級のジュエリーも大きくて目立つものが流行しました。 それもあって円形のピケ・ブローチは直径4cm前後の比較的大きさのあるものが多い中、異例と言えるHERITAGE好みの「小さくて良いもの」です。 |

2-2-2-1. 鳥モチーフのピケ・ジュエリーのサイズ比較

直径3.2cm 直径3.2cm |

直径3.5cm 直径3.5cm |

直径3.5cm 直径3.5cm |

3.0×4.0cm 3.0×4.0cm |

←↑等倍 |

複雑な形をした鳥のモチーフは作るのに技術も必要なため、基本的に安物にはデザインされません。故にどれも小ぶりで良いものと言えますが、その中でも今回の宝物はさらに一回り小さく、金銀象嵌も極めて精緻で優れています。 |

||||

2-2-2-2. きつい角度の曲面への象嵌

ピケ イヤリング ピケ イヤリングイギリス 1860年頃 SOLD |

金銀を象嵌して装飾するピケは平面より曲面に細工する方が難しく、曲面の複雑さや曲率にとっても難易度は変わります。 |

ピケ 鳥 ブローチ ピケ 鳥 ブローチイギリス 1860年頃 SOLD |

通常、円形のピケ・ブローチは凸面に整えられていますが、これは凹面になった他には類を見ないものです。 黄金のフレームに縁取られた凹面のピケは、まるであちらの世界を覗いているような不思議な雰囲気があります。 特別に作られたハイクラスのピケならではと言えます。 |

|

|

|

今回の宝物は凸面への象嵌なので、同じ凸面にピケで比較してみましょう。 |

||

|

|

|

今回の宝物は一際狭く角度のある曲面に、繊細で精緻な象嵌が施されています。 |

||

|

2次元の画像では立体感が伝わりにくいですが、小ぶりだからこそ手に持ったときによりその立体感を強く感じます。 この曲面に複雑な鳥を綺麗に象嵌するのは高い技術が必要ですが、とても綺麗で160年ほど経った今でもコンディションを保っています。 |

アンティークジュエリーの市場がヨーロッパでもまだ黎明期だった40年ほど前ならばハイクラスのピケも一定数がありましたが、10年ほど前くらいからはコンディションの良いハイクラスのものはロンドンに行っても見つからないことが多くなりました。市場の枯渇が進んだ今ではコンディションが悪いものでもそれなりの値段が付いており、よく今このクラスが出てきたものだと思います。ラッキーでした。 |

|

凸面な上にコンディションが良すぎた結果、色々な映り込みがあったり、光を反射しすぎて撮影が難航したほどです(笑) |

2-2-2-3. 繊細で美しい象嵌

|

鳥などの生き物のモチーフは表情の良さや、生き物らしい自然なフォルムと質感が重要です。 Genも私も市場のハイエンド(値段ではなく質)のジュエリーしかお取り扱いしないので、アンティークの鳥モチーフは全て愛らしく美しいと誤認されてる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。 |

HERITAGEでは扱わないクラス

【参考】鳥のブローチ(19世紀) 【参考】鳥のブローチ(19世紀) |

【参考】鳥のブローチ(19世紀)大英博物館 【参考】鳥のブローチ(19世紀)大英博物館【引用】Brirish Museum © British Museum/Adapted |

| HERITAGEクラス | 人間の表情を認識する機能は優れているので、作りの良し悪しがよく分からない方でも表情の良し悪しは何となく分かるのではないでしょうか。 HERITAGEクラスの宝物が一般市場に出てくるようなことはなく、存在確率は恐ろしく低いので買付けして手に入れるのは本当に大変です。 大半はおかしな表情だったり、違和感のあるフォルムと認識して間違いありません。 |

『勿忘草をくわえる鳩』 『勿忘草をくわえる鳩』鳩 ゴールド ブローチ イギリス 1830〜1840年頃 SOLD |

鳥モチーフのピケの比較

ピケ 鳥 ブローチ ピケ 鳥 ブローチイギリス 1860年頃 SOLD |

←↓等倍 今回の宝物 今回の宝物イギリス 1860年頃 |

以前ルネサンスでご紹介したハイクラスの宝物もさすがGenのお眼鏡に適ったものなので鳥の形状や姿勢も自然で美しく、表情も愛らしいですし、彫金で表現された羽根の質感も鳥らしさがにじみ出ています。優美さと共に可愛らしさを感じます。 今回の宝物はハイクラスのピケの中でも特にグレードが高く、ヴィクトリアンのピケ・ジュエリーのトップクラスと言えます。鳥はより小さいですが、そのフォルムは極めて優美な姿をしています。 |

|

|

鳥の表情は意図的にはっきりとさせていないようです。 |

|

どの角度から見ても不思議な表情です。安らぎの中で眠っているのか、何か悟りに通ずるような深いことを思考しているのか・・。 |

|

幸せな楽園に住む想像上の鳥。 王侯貴族のための高級品として作られているからこそ、象嵌した金銀にもある程度の厚みがあります。故に細かな彫金も見栄えしますし、高級感にもつながっています。 |

|

王侯貴族のための高級品として作られているからこそ、象嵌した金銀にもある程度の厚みがあります。故に細かな彫金も見栄えしますし、高級感にもつながっています。曲面にピッタリ嵌め込まれており、精緻な仕事ぶりが伺えます。 |

ピケ 鳥 ブローチ ピケ 鳥 ブローチイギリス 1860年頃 SOLD |

←↓等倍 今回の宝物 今回の宝物イギリス 1860年頃 |

さて、これらの鳥のブローチはどちらも共に草花が表現されています。シルバーで表現された茎や蔓にご注目いただくと、今回の宝物はより細いシルバーが象嵌されていることにお気づきいただけると思います。極限まで細くした繊細で優美なシルバーの曲線が、花々が咲き乱れる楽園をより幻想的な雰囲気にしています。 |

|

直径3.8cm 直径3.8cm |

←↓等倍 今回の宝物:直径3.2cm 今回の宝物:直径3.2cm |

左の彫金が素晴らしいハイグレードのピケと比べても、シルバーの線の細さは別格です。 |

|

|

|

|

ピケも職人の技術の差が大いにあります。アクセサリーレベルのチャチなものもありますが、トップクラスの技術を持つ職人にかかれば芸術作品として楽しめる域にまで到達できるのです。 一際小さなピケに詰め込まれた技術の粋。着けても見ても楽しめる、小さな宝物。アンティークジュエリーならではの魅力が詰まっています♪ |

| ↑実物大 ブラウザによって大きさが違いますが、1円玉(直径2cm)を置いてみれば実物との大小比が分かります |

||

3. 斑を生かしたアーティスティックなピケ

3-1. 天然素材ならではの色柄と好み

タイマイの甲羅 タイマイの甲羅ロスチャイルドの邸宅ワデズドンマナー展示品 |

タイマイの甲羅は均一ではありません。 但し貼り合わせが可能なので、ある程度色や模様は調整がききます。 |

| 1860年頃のべっ甲の小物 | |

| イギリス | フランス |

ピケ 香水瓶 ペンダント ピケ 香水瓶 ペンダントSOLD |

鼈甲金象嵌 小箱 鼈甲金象嵌 小箱SOLD |

Genのこれまでの経験によるとイギリス人はシックな色、フランス人は飴色のピケを好む傾向にあるようです。また、一般的には均一な色が好まれました。 |

|

3-2. 斑入りのピケ

ピケ ブローチ ピケ ブローチイギリス 1860年頃 SOLD |

ピケ ブローチ ピケ ブローチイギリス 1870年頃 SOLD |

ヴィクトリアンで流行したピケは、単色のシックな色合いのものが圧倒的に多いです。 |

|

|

斑が入った鼈甲には、日本人の琴線に触れる独特の魅力があります。 同じような感性を持つ上流階級が当時のイギリスもいたようで、そのようなごく少数の人たちのために作られた斑入りのピケも存在します。 |

|

天然の模様は1つとして同じものがなく、模様の活かし方もそれぞれのピケに特徴があります。 分類ごとに少し見てみましょう。 |

3-2-1. 斑そのものも楽しむピケ

ピケ ブローチ ピケ ブローチイギリス 1860年頃 SOLD |

ピケ イヤリング ピケ イヤリングイギリス 1860年頃 SOLD |

はっきりと斑が入ったピケは天然素材ならではの模様が面白く、日本人も好みそうな雰囲気です。安物でこういう斑が入ったピケは見ないので、日本人に通ずる繊細な美意識を持つ人だけがその魅力を理解していたのかもしれません。 |

|

3-2-2. 斑と象嵌のコラボレーションで完成するピケ

ピケ ブローチ ピケ ブローチイギリス 1870年頃 SOLD |

これはGenが「一般的なピケの中では最高水準の彫金が施されているのがこの作品。」とお墨付きを出した、ハイクラスのピケです。 ただ、センターに何もデザインされていないことに違和感を感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。 |

| 一般的な西洋デザイン | 特殊なデザイン |

ピケ ブローチ ピケ ブローチイギリス 1860年頃 SOLD |

ピケ ブローチ ピケ ブローチイギリス 1870年頃 SOLD |

一般的な西洋デザインだと、左のようになります。隙間なく埋め尽くすのが、伝統的にヨーロッパのラグジュアリーの表現でした。意図的に空間をデザインの要素に使うなんて、本来ならばあり得ないのです。 一方で日本人は幽玄の美を好み、物質的には何も存在しない空間に形を超えた気品であったり、美の真髄を見出してきた歴史があります。日本が開国した後、欧米にたくさんの日本美術が持ち込まれ、日本人が想像する以上に多大な影響を与えました。 シンプルイズベストの表現であったり、透かしを効果的に使ったデザインとしてアンティークジュエリーにも現れています。モダンスタイルからエドワーディアン、アールデコへとつながり、最終的にはインターナショナルデザインとして現代のスタンダードなデザインに落ち着きました。 右のピケは「こんなピケがあったのか!」と思うくらい、独創的な発想でデザインされています。 |

|

|

|

このピケは斑が入っており、かざすと何もなかった花輪の中に独特の景色が浮かび上がります。写真技術の普及に伴い心霊写真が大人気となったこともあり、19世紀後半からはスピリチュアルブームが起きました。上流階級や知的階級でも目には見えないものの存在を信じる人が少なくなく、イギリスの歴代首相やノーベル賞受賞者まで集まって科学的な研究が試みられたほどでした。 愛するあの人を想像したい・・。 |

|

3-2-3. 人と自然が作り出す芸術性の高いピケ

|

この宝物も人と自然、それぞれが作り出したデザインがコラボレーションすることで完成するタイプです。 ご想像ください。もしこのピケがシックな色の単色だった場合、鳥さんがいるのは天国と言うより暗く孤独な場所、悲しみだけが存在する場所のようにも見えるでしょう。 |

|

楽園の草花に留まる一羽の鳥。 その背後から差し込む、黄金色の優しい光。 この黄金色の斑のお陰で、背景に奥行と表情が生まれているのです。 |

|

斑の模様や位置はある程度コントロールできます。もっと違う形状だったり、大きさにもできたでしょう。また、このベースを使うにしても、違う角度で作る可能性もあったはずです。下からの光でもなく、真上や真横からでもなく、斜め上から優しく光が降り注ぐような構図で金銀象嵌を施しているのは間違いなく意図されたものです。 |

| 斑と象嵌でデザインが完成するピケ | |

| 模様とコラボレーション | 模様そのものを楽しむ |

|

|

これらと同様の思想は、天然の面白い石の模様を生かしたアーティステックなジュエリーにも共通します。 |

|

| 面白い石の模様を生かした宝物 | |

| 模様とコラボレーション | 模様そのものを楽しむ |

『獅子座』 『獅子座』古代ローマ ジャスパー・インタリオ リング 古代ローマ 2世紀(リングはヴィンテージ) ¥2,800,000-(税込10%) |

『黄金の叡智』 『黄金の叡智』ジョージアン モス・アゲート ブローチ イギリス 1820年頃 SOLD |

今回の宝物だと、ピクチャージャスパーならではのアーティスティックな模様と、獅子座となったネメアの獅子の彫刻をコラボレーションさせた古代ローマの『獅子座』のインタリオが同じ思想です。 花輪のピケ・ブローチだと、独特の色彩と模様を持つ半透明のモスアゲートの模様に何かを見出す『黄金の叡智』と同じ発想です。 こういう大自然のアートと、アーティスティックな才能を持つ職人の技術がコラボレーションした芸術性の高い唯一無二のジュエリーはGenも私も最高に魅了されるジャンルですが、作るのが難しく非常にお金がかかることもあって、アンティークのハイジュエリーでも滅多に見ることはありません。 それでも美意識の高さを併せ持つごく僅かな知的階層の上流階級を強く惹き付け、ごく稀にこのような宝物が作られてきたのです。 |

|

|

単純な『カワイイ』とは全く異なるもので、全ての上流階級が理解できるものではありません。その割には作るのに非常に技術もお金もかかるため、余程こういう芸術的な作品の魅力を理解できていないとオーダーできるものではないのです。 |

|

愛するあの人がいるのは、温かな黄金色の光に照らされた鳥がいるような、美しい草花が咲き乱れる天国の楽園。そこはとても優しい世界・・・。 繊細な美意識と豊かな心を持つ女性の、愛する人を想う大切な宝物だったに違いありません。 |

|

天国の光ってこんな感じなのかなと思っています。きっと持ち主もそう感じていたのでしょう。感覚で共鳴できる、アンティークの魅力あふれる宝物です♪ |

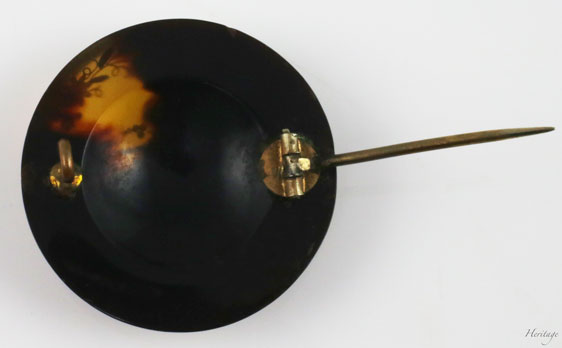

裏側

|

|

飴色の部分は裏側から象嵌が見えるのも面白いです。裏側まで丁寧に作られており、綺麗です。僅かに欠けが見られますが、正面からは見えませんし、アンティークのピケとしては極めてコンディションが良いと言えるレベルです。 |

|

着用イメージ

|

|

小ぶりで軽いため、薄いお召し物でも楽しんでいただけるブローチです。単品だと地味過ぎる場合は、ゴールドのネックレスなど他のアイテムと組み合わせると華やかになります。ゴールドが象嵌されているので、ゴールドジュエリーとも相性が良いです。 一般的なピケとは雰囲気が全く異なっています。クラシックになり過ぎず、モダンな感覚で気軽に楽しんでいただけるオススメのピケ・ブローチです♪ |

|