No.00273 幸せのメロディ |

| Gen作のイメージビジュアルです。「まるでト音記号みたい♪子犬のワルツが聞こえてきそうな楽しいデザインのブローチだから、こんなイメージビジュアルを作っちゃった。」そうです。溺愛する小元太と、Genの大好きな虹の組み合わせがGenらしいですね。 Genもお気に入りのこの宝物ですが、ルネサンスからの古くからのお客様だと石物をあまり好まないGenのテンションの上がりようを意外に思われるかもしれません。Genのテンションがそれほど上がるのは、もちろん理由があります♪ |

|

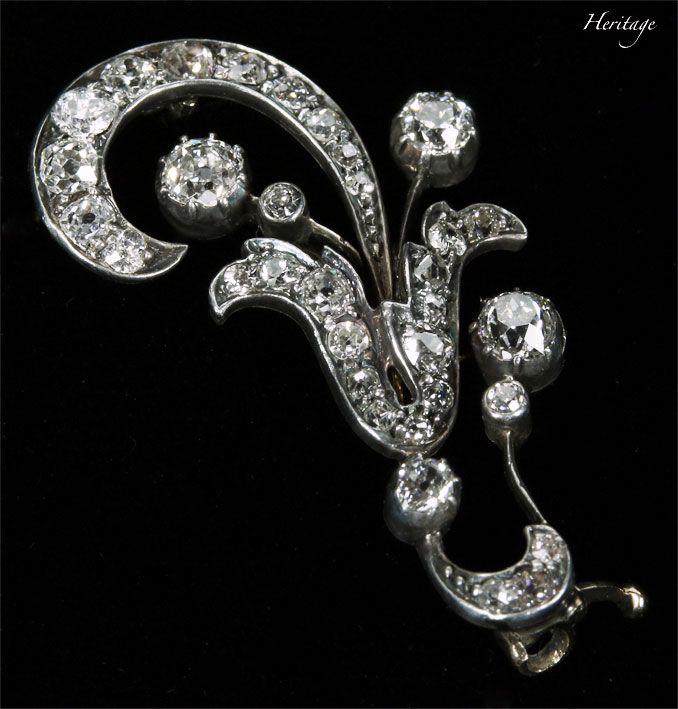

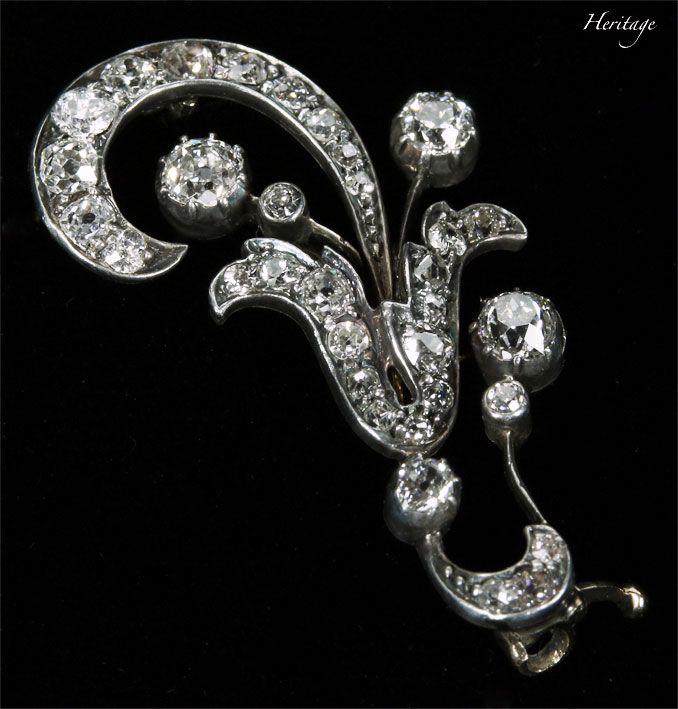

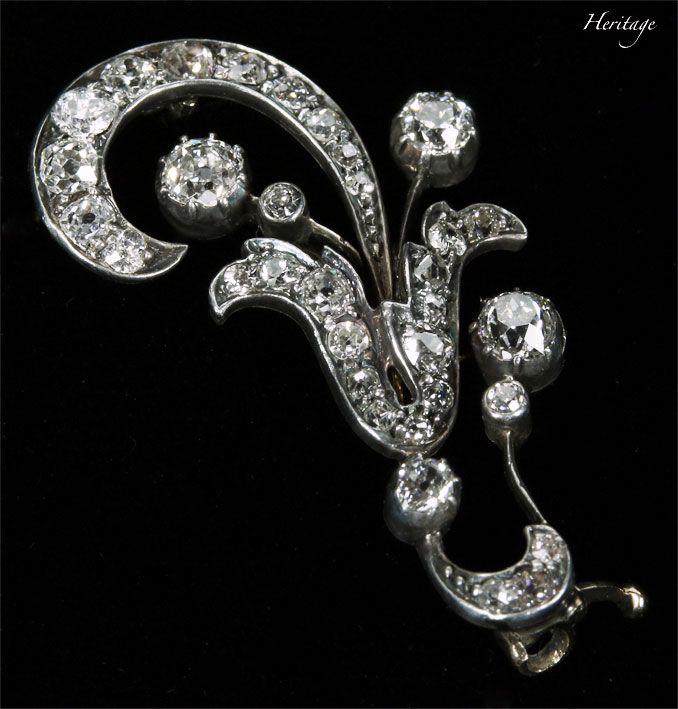

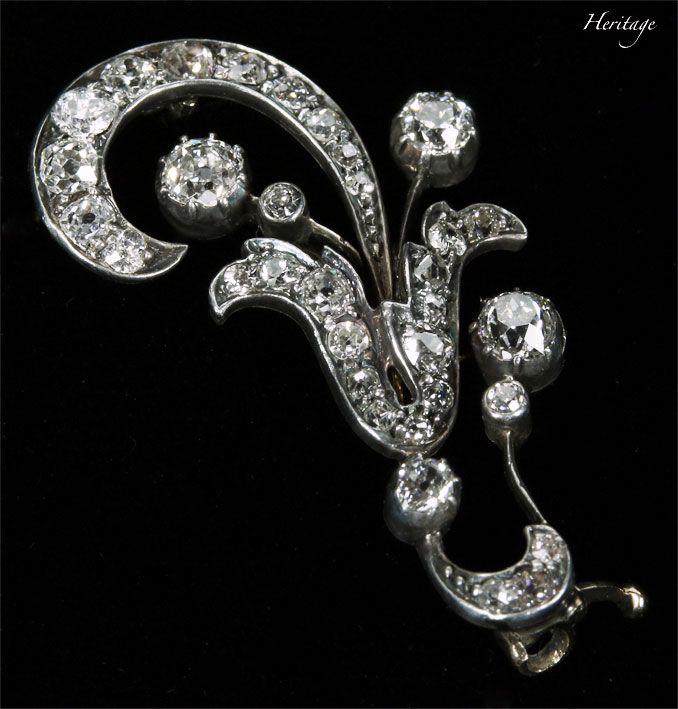

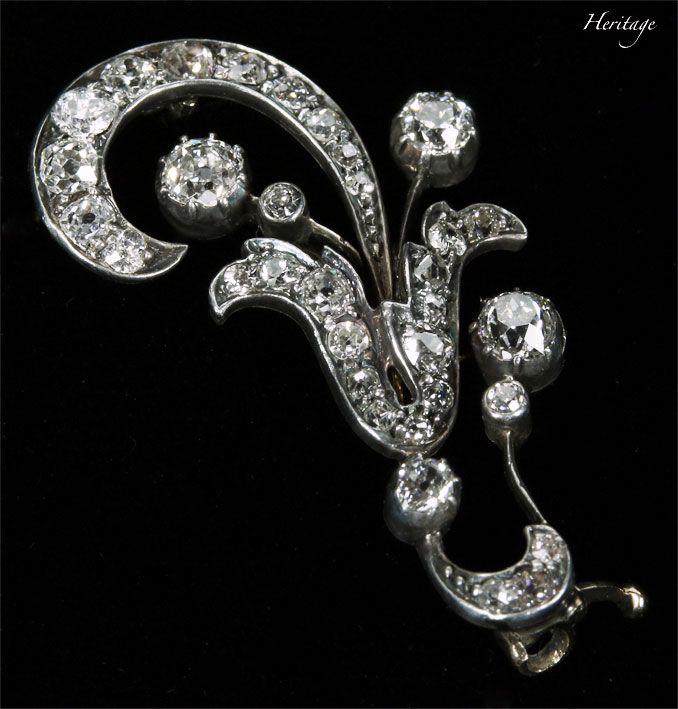

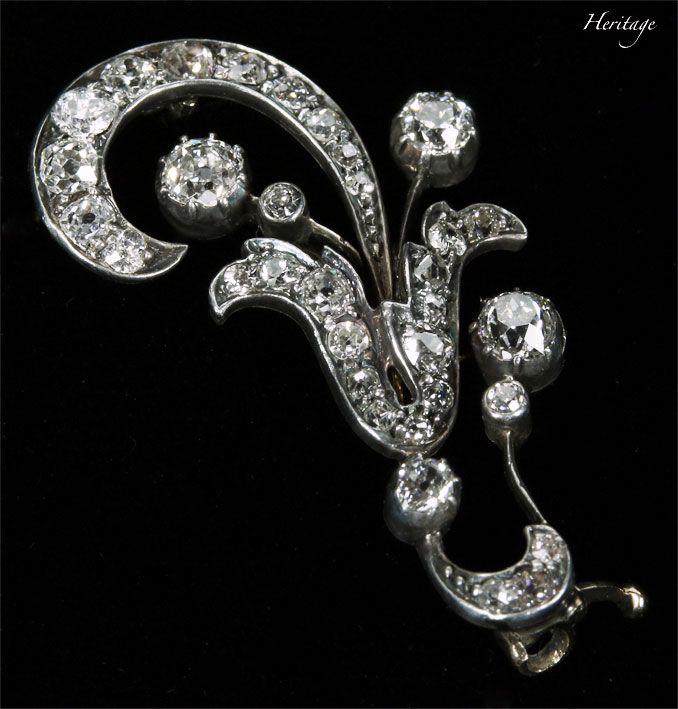

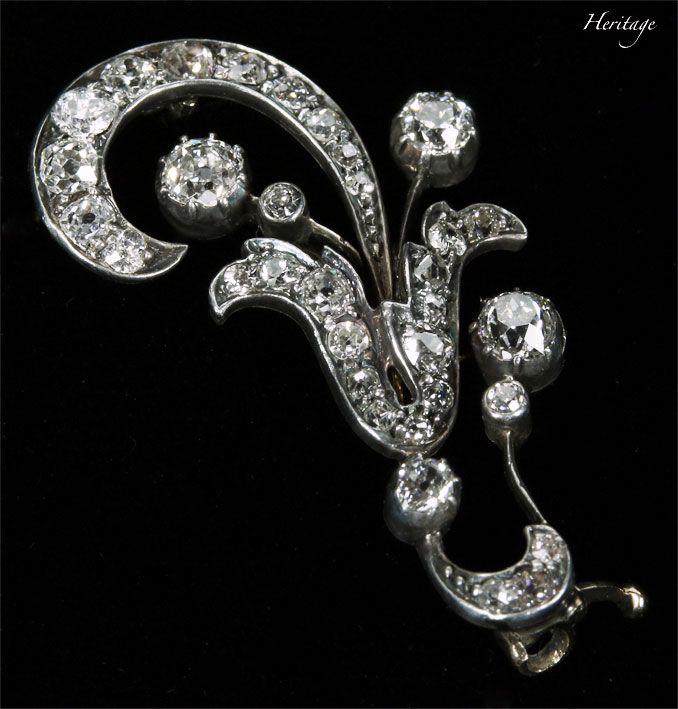

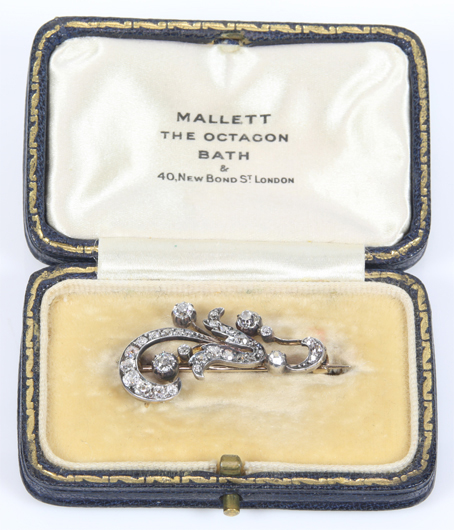

『幸せのメロディ』 ダイヤモンド ブローチ イギリス 1880年頃 クッションシェイプカット・ダイヤモンド、オールドヨーロピアンカット・ダイヤモンド、シルバー&ゴールド 3,4cm×2cm(本体のみ) 重量 4,2g アンティークのフィッティングケース付き SOLD アールヌーヴォーを先取りしたような、植物モチーフと曲線デザインによる躍動感が見事なブローチです。アールヌーボーのようなデザインでありながら、アールヌーヴォーにないダイヤモンドがメインとなった作りが、唯一無二の魅力を放ちます。 ダイヤモンドのカットが近代化される以前のラフなカットによる個性ある煌めきが素晴らしく、小さな石まで全てローズカットではなく輝きの強いクッションシェイプとオールドヨーロピアンカットなので、小さなブローチでもとても存在感があります。 細部まで非常に気を遣って作られた、当時の特別オーダーによる第一級の宝物です。 |

||

|

|

||

この宝物のポイント

|

1. 躍動感あふれる形状のモチーフ 2. 近代化される以前の古いダイヤモンドの魅力 3. 優れたシルバー&ゴールドの細工 |

1. 躍動感あふれる形状のモチーフ

1-1. アーツ&クラフツと植物文様

アールヌーボー ペンダント アールヌーボー ペンダントBiranger社 フランス 1890〜1910年頃 SOLD |

一般的には植物文様の流行と聞くと、フランスのアール・ヌーヴォーを思い出される方の方が多いかもしれません。 |

|

|

| 『睡蓮の畔』 アールヌーヴォー シガレット&マッチケース フランス 1890〜1910年頃 SOLD |

アール・ヌーヴォーは19世紀末から20世紀初頭にかけてヨーロッパに流行した装飾様式で、植物をモチーフにした流れるような曲線が特徴とされています。 |

『静寂の葉』 『静寂の葉』プリカジュール・エナメル ペンダント オーストリア or フランス 1890〜1900年頃 SOLD |

『Heart of Mary』 『Heart of Mary』トランスルーセント・エナメル ペンダント フランス 1890〜1900年頃 SOLD |

トランスルーセント・エナメル リング トランスルーセント・エナメル リングフランス 1890〜1900年頃 SOLD |

この装飾様式は当時のジュエリー・デザインにも取り入れられており、実際に19世紀末から20世紀初頭に作られたジュエリーにもアール・ヌーヴォー様式をいくつも見ることができます。一番多いのは『MODERN STYLE』でもご紹介した通り、アール・ヌーヴォーの流行発源地となったフランスです。 |

||

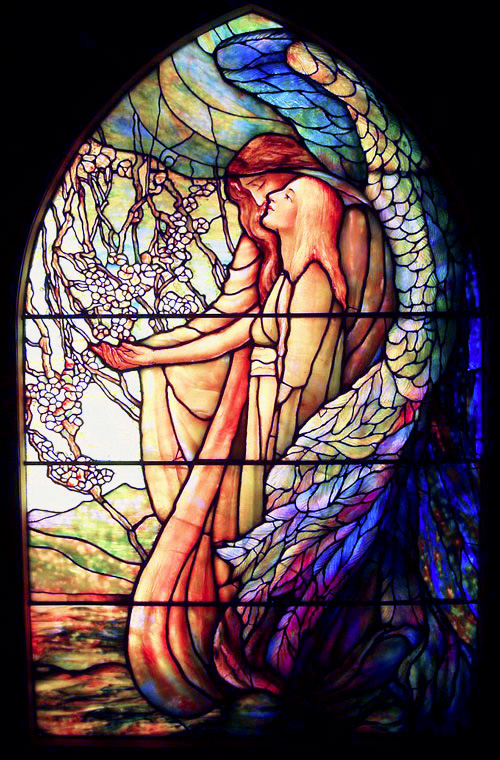

ルイス・カムフォート・ティファニー(1848-1933年) ルイス・カムフォート・ティファニー(1848-1933年) |

ルイス・カムフォート・ティファニー作のステンドグラス | |

【参考】『守護天使』1890年 【参考】『守護天使』1890年 |

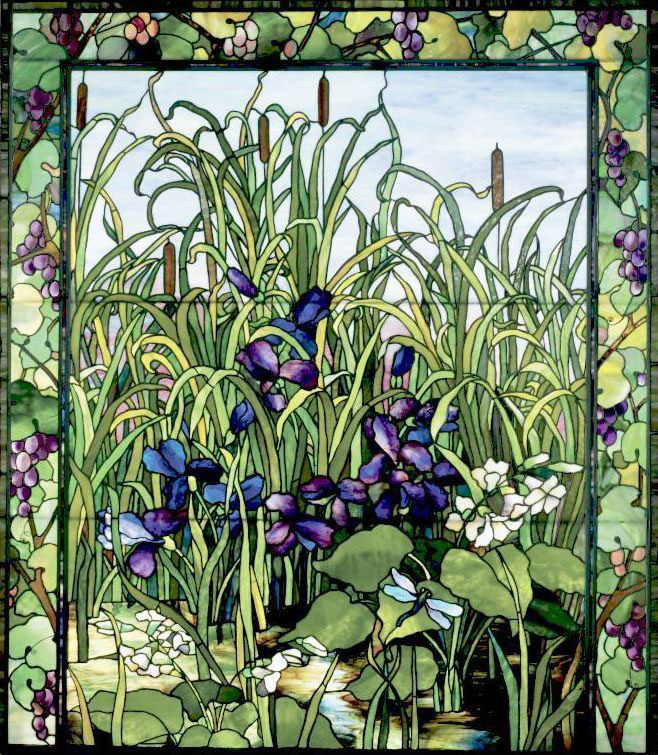

【参考】アンソニア・ホテルの窓(1904-1910年頃) 【参考】アンソニア・ホテルの窓(1904-1910年頃) |

|

それでも流行は欧米各地に伝わっているため、それぞれの国でアール・ヌーヴォー作品を見ることができます。アメリカには『天空のオルゴールメリー』でもご紹介したアメリカのアールヌーヴォーの第一人者、ルイス・カムフォート・ティファニーがいます。1900年のパリ万博では、職人として制作したステンドグラスの連作『四季』がグランプリを受賞した、ステンドグラスに関する実力者です。 |

||

ロシアン・アールヌーヴォー ロケット・ペンダント ロシアン・アールヌーヴォー ロケット・ペンダントロシア 1890年〜1900年頃 SOLD |

ロシアン・アールヌーヴォー ペンダント ロシアン・アールヌーヴォー ペンダントロシア 1900年頃 SOLD |

ロシアではロシアらしさも感じられる、独特の魅力を放つロシアン・アールヌーヴォーのジュエリーなども制作されています。 |

|

天然真珠&ペルジャン・ターコイズ ラティスワーク ブローチ 天然真珠&ペルジャン・ターコイズ ラティスワーク ブローチイギリス 1890年頃 SOLD |

『海の煌めき』 『海の煌めき』アクアマリン ネックレス イギリス 1890年頃 SOLD |

『アール・クレール』 『アール・クレール』ハートカット・ロッククリスタル ロケット・ペンダント イギリス 1900年頃 SOLD |

しかしながらアール・ヌーヴォーが欧米の流行を席巻した19世紀末から20世紀初頭、イギリスのジュエリーではアール・ヌーヴォーの流行は見られません。その理由は『MODERN STYLE』で詳しくご説明した通りです。 |

||

"モダンデザインの父" ウィリアム・モリス(1834-1896年) "モダンデザインの父" ウィリアム・モリス(1834-1896年) |

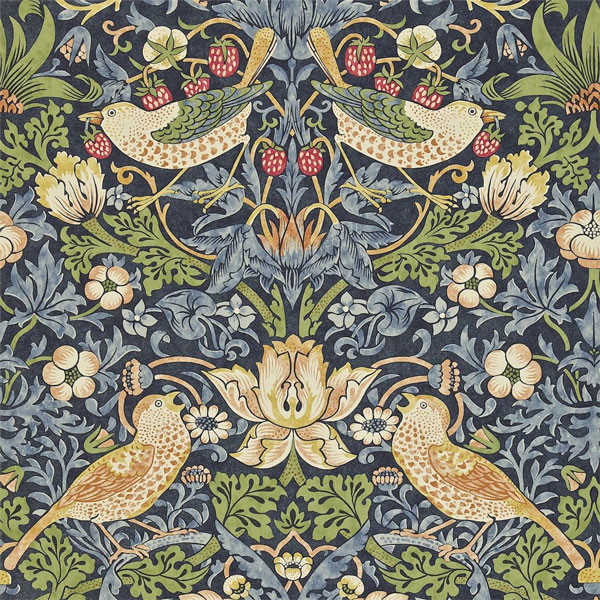

アール・ヌーヴォーの理論的先駆は、ウィリアム・モリスが提唱したイギリスのアーツ&クラフツ運動に求められます。 1880年頃から始まったデザイン運動(美術工芸運動)です。 |

『太陽の沈まぬ帝国』 『太陽の沈まぬ帝国』バンデッドアゲート ブローチ イギリス 1860年頃 SOLD |

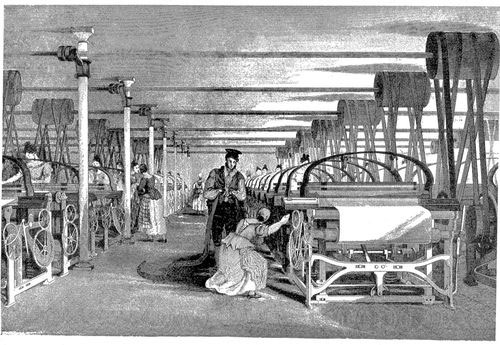

世界に先駆けて産業革命が起こり、それを成し遂げたイギリスは植民地政策の成功もあって、19世紀半ば頃から20世紀初頭までの期間に最盛期を迎えました。 特に『世界の工場』と呼ばれた1850年頃から1870年頃は、ローマ帝国の黄金期『パクス・ロマーナ(ローマの平和)』に倣ってパクス・ブリタニカと呼ばれたりする程です。 |

【参考】工場での大量生産のイメージ 【参考】工場での大量生産のイメージ |

しかしながら産業革命によって、誰がやっても同じと言える機械による大量生産の品々がごく当たり前になってしまいました。 機械による統一規格品の製造によってコストが下がり、貧乏な人々まで物品が手に入りやすくなるというメリットはありました。 しかしながらその一方で、高度な技術を持つ職人による魂や真心のこもった手仕事のモノづくりは次々に失われていきました。 |

第1回万博開幕をクリスタル・パレス内で宣言するヴィクトリア女王(1851年) 第1回万博開幕をクリスタル・パレス内で宣言するヴィクトリア女王(1851年) |

世界の中心である大英帝国で開催された、1851年の世界初の万国博覧会を訪れた時、ウィリアム・モリスはまだ16歳でした。 万博は各国が威信をかけて最先端技術や最先端の文化の詰まった作品を展示・販売する、謂わば今後の世界のテクノロジーや流行を予測することのできる場です。 |

移設後のクリスタルパレスの全景(1934年) 移設後のクリスタルパレスの全景(1934年) |

ここで16歳のウィリアム・モリスが見たのは、芸術性など微塵もない、見るも無惨な大量生産の粗造品でした。 このまま誰も何もアクションを起こさなければ、モノづくりの状況は悪化の途を辿るしかないことは明らかです。 |

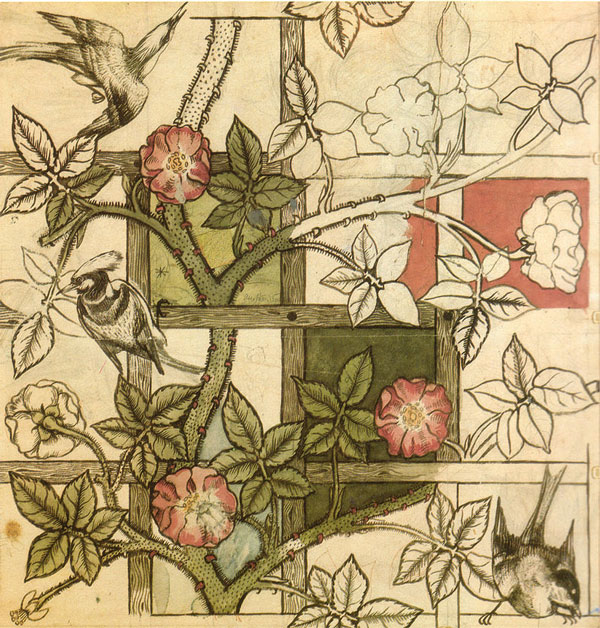

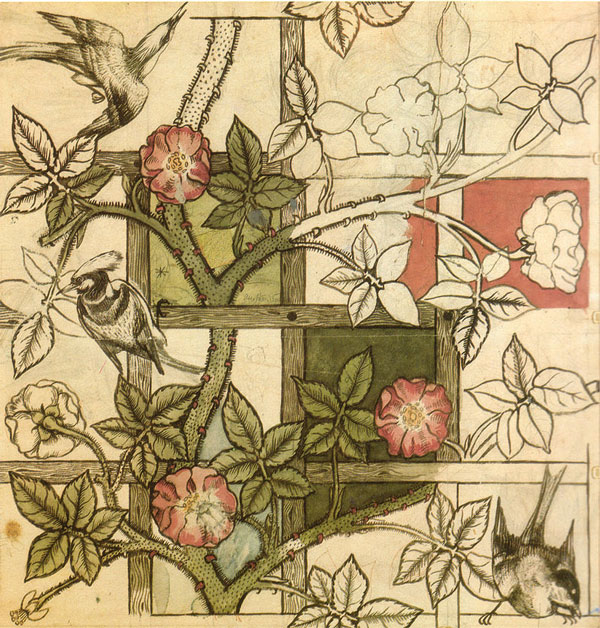

壁紙デザイン『トレリス』(ウィリアム・モリス 1862年) 壁紙デザイン『トレリス』(ウィリアム・モリス 1862年) |

アーツ&クラフツ運動は1880年頃からの美術工芸運動とは言われているものの、1851年のこの量産粗造品との出会いがモリスのアーツ&クラフツ運動を始める原点となっています。 このため、1860年代初頭には既に後のアーツ&クラフツにつながるデザインをモリスの作品に見ることができます。 特徴の1つが、美しい自然界をモチーフにしたデザインです。 |

モリス商会の壁紙を職人が手作業で印刷する様子(メロトン・アビー 1890年) モリス商会の壁紙を職人が手作業で印刷する様子(メロトン・アビー 1890年) |

モリスが嫌悪した、機械に頼る大量生産の粗造品の嫌な所の1つは、高度な技術と真心を込めた職人の手仕事による『素晴らしい作り』が存在し得ない点です。 だからこそ中世の手仕事に帰り、生活と芸術を統一することを目指したモリスは、中世のギルドの精神を実現すべく、モリス商会を設立したのです。 これは"作り"に関する部分ですが、実はこの優れた手仕事は"デザイン"にも大きく影響してくる部分です。 |

ブシュロンのブローチ ブシュロンのブローチホワイトゴールド、ダイヤモンド、オニキス ¥9,306,000-(税込)2019.2現在 【引用】BOUCHERON HP / WOLF BROOCH ©Boucheron |

大手企業の研究所で、大量生産品の研究開発に携わった経験があるので分かりますが、技術的に可能かを検証する試作品の場合、手作業で1つを実現できればOKです。 どれだけお金と時間がかかっても、とにかく実現できれば成功です。 その後に、コストカットのための研究が始まります。「技術的には可能」と分かっても、そこから量産技術を確立し、市場に出すまでにかなりの困難を要します。 安く早く作れなければ、ビジネスとして成立しません。安く早く、そして不良品も少なくなるように検討されるポイントの1つが"デザイン"です。 |

鋳造と鍛造については『PLATINUM』でご説明しました。それぞれアンティークの手仕事の時代から存在する技術です。目的によっては鋳造の方が適している場合もあるのですが、リングやブローチ、ペンダントなどのフレームのように使用する際に力がかかる部分は強度が必要なため、手仕事で作られるアンティークジュエリーであれば鍛造で作られてきました。 しかしながらそれを鋳造でやっているのが、ヘリテイジでは扱わない戦後の量産ジュエリーです。 |

|

鋳造による量産技術が確立されたことにより、アンティークの時代ならばジュエリーなんて持つことができなかった層の人たちでも、いくつもジュエリーを手にすることができるようになりました。それと当時に強度が弱く、しかもいくらでも安く同じものを量産できるジュエリーは、『何代にも大切に受け継いで使える宝物』ではなく、壊れたら修理する方が高くつくただの『消耗品』と成り果てました。 大量生産・大量消費に慣れてしまった現代人だと、ジュエリーを消耗品として扱うことに抵抗感がない人も多いかもしれません。しかしながらそういう人でも"デザイン"に支障を来すと聞けば看過できないのではないでしょうか。ジュエリーはオシャレを楽しむために着けるものなのですから。 鋳造は金属自体の強度が鍛造に劣るため、ジュエリーとして十分な強度を出すにはより量を多く使わざるを得ません。これが、現代ジュエリーがどれもぼってりして見える理由です。 強度の問題があるので鍛造で作るアンティークジュエリーのように細い作りにすることができず、繊細なデザインで制作することができないのです。 このようなジュエリーというよりはむしろ"ただの工業製品"と呼ぶ方が相応しい代物を、最高級ジュエリーと思い込んでいる人が現代では大半です。その状態でアンティークジュエリーを見ると、「プラチナの量が少なくてケチ」だったり、「華奢すぎてすぐに壊れないか心配」と思ってしまったりするわけです。 100年以上の使用に耐えているのですから、論理的に考えれば強度がないわけがないことはすぐに分かるはずなのですが、それすら分からない思考停止な人たちには、ブランドのお墨付きがあるジュエリーの方が安心なのです。 そういう人たちは、そもそもヘリテイジのこんなマニアックな内容のカタログは読みません。だからはっきり書いちゃいます!(笑) |

|

|

|

|

|

| 【引用】BOUCHERON HP / WOLF BROOCH ©Boucheron | ||||

現代ジュエリーは安く早く作ることが最優先で、デザインは二の次です。デザインさえ良ければ作りは多少悪くても良いと言う方もいらっしゃるとは思いますが、現代ジュエリーに真に優れたデザインなんて存在しません。才能のあるデザイナーがどれだけ優れたデザインを思いついても、現代ジュエリーのやり方では、それを具現化することはできないのですから・・。 |

||||

モリスのデザイン(1876年) モリスのデザイン(1876年) |

ちょっと長くなりましたが、ここまでがデザインに関する前置きです。 モリスが見た粗造品も、量産のために、やはりデザインがないがしろにされていました。 工業化が進む近代テクノロジーに、創造性が入り込む余地はありません。だからこそモリスはデザインにも、しっかり情熱を注ごうとしたのです。 |

モリスのデザイン(1875年) モリスのデザイン(1875年) |

モリス商会のデザイン モリス商会のデザイン |

モリスのデザイン(1872年) モリスのデザイン(1872年) |

モリスは工業化の進行とそれに伴う創造性の枯渇を厭い、"社会の再生"は人々の周りにあり、人々が使うもののフォルムの真正性によってしか達成されないと考えました。"生活"と"芸術"を統一することを主張し、それがアーツ&クラフツ運動につながっていったのです。工業化に対する自然界。元々私たちの身近にあったはずのもの。だからこそ、アーツ&クラフツのデザインは植物や鳥などの心落ち着く、心豊かなモチーフが多いのです。 案の定と言うか、職人による丁寧な手仕事で作る製品は庶民ではとても手が出ないような高価な高級品となってしまい、モリスの理想とした世界は実現できずに終焉を迎えました。モリスが提唱したのは"デザイン"だけでなく"作り"もセットで、それらは切っても切り離せないはずのものでしたが、現代ではアーツ&クラフツ運動はただのデザイン運動という認識が強いのも切なさがあります。 |

||

『いちご泥棒』(モリスのデザイン 1883年) 『いちご泥棒』(モリスのデザイン 1883年) |

モリスの優れたデザインは普遍のものとして現代でも様々な製品が生み出されていますが、 デザインだけが採用されて、今では機械の大量印刷で生産されるという何とも皮肉な状況です。 作りの良さを理解し、そこに価値を見いだすことができる人なんて今も昔も滅多に存在しないのです。現代人だけが駄目なわけではありません。モリスも16歳で自発的にそれに気付けるなんて凄いですよね。美的感覚は磨くことも不可能ではありませんが、基本的には持って生まれた才能であるからでしょう。 |

『WILDLIFES』 『WILDLIFES』アーツ&クラフツ×モダンスタイル ペンダント イギリス 1900年頃 SOLD |

ちなみにアーツ&クラフツ運動は、当時のジュエリーのデザインにも影響を与えました。 左の『WILDLIFES』も、野生の営みを描いた、イギリスらしい典型的なアーツ&クラフツのジュエリーです。 |

|

|

| アーツ&クラフツ ネックレス イギリス 1890年頃 SOLD |

このアーツ&クラフツのネックレスでも、ロッククリスタルをセットした金具の装飾として、蔓状の植物が巻き付いています。 |

『忘れな草』 『忘れな草』ブルー・ギロッシュエナメル ペンダント フランス? 18世紀後期(1780〜1800年頃) SOLD |

『可憐な花』 『可憐な花』ブルーギロッシュエナメル ダイヤモンド ブローチ イギリス 1880年頃 SOLD |

そして右側の『可憐な花』のように、アーツ&クラフツ運動が本格的に始まった1880年頃の宝物にも植物モチーフを見ることができます。 上の2つはどちらもブルー・ギロッシュエナメルの上に、ダイヤモンド&シルバーで表現されたお花がセットされていますが、18世紀後期と19世紀後期ではそのデザインの方向性が全く異なることにお気づきいただけますでしょうか。18世紀後期はオーソドックスな美しい一輪の花が表現されています。一方で、19世紀後期のアーツ&クラフツの時期のお花は、膨らみ方の異なるいくつかの蕾と共に、伸びやかで生き生きとした枝振りの葉も表現されています。 |

|

『フラワー・ステッキ』 『フラワー・ステッキ』ダイヤモンド フラワー ブローチ イギリス 1880年頃 SOLD |

お花はどの時代にも存在する普遍のモチーフですが、華美ではない"ありのままの自然"、"生命の躍動感あふれる美しさ"を表現した作風はアーツ&クラフツ運動が起こった時代ならではと言えるのです。 |

アールヌーヴォー シードパール ネックレス アールヌーヴォー シードパール ネックレスイギリス 1900年頃 SOLD |

イギリスではアールヌーヴォーは人気がありませんでした。 左のイギリスのアールヌーヴォー作品は、かなり珍しい存在と言えます。 |

【参考】アールヌーヴォーの量産品 【参考】アールヌーヴォーの量産品 |

なぜ1890年頃からのアールヌーヴォーが人気がなかったかと言えば、イギリスでは既に1880年頃から本格的にアーツ&クラフツ運動によって植物モチーフが流行しており、その流れを組んで発生したアールヌーヴォーのデザインは、イギリス人にとっては見飽きた流行遅れのものだったからです。 |

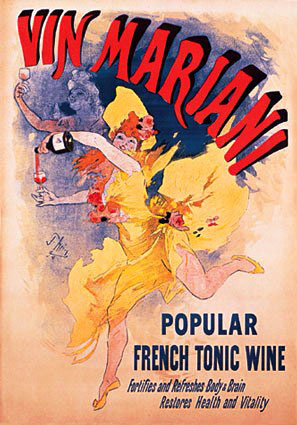

ベルエポックの精神を表現したポスター(1894年)ジュール・シェレ ベルエポックの精神を表現したポスター(1894年)ジュール・シェレ |

さらにアールヌーヴォー自体、『グランルー・ド・パリ』でご説明したベルエポック時代のフランスの一般大衆女性が主要ターゲットの1つでした。 他国に遅れをなしていた産業革命が進み、若い一般大衆の女性たちが旺盛な消費意欲を持ち、フランス経済を牽引していた時代です。 産業革命後の一般大衆向け製品の作り方なんて全て同じです。 |

【参考】アールヌーヴォーの量産品 【参考】アールヌーヴォーの量産品 |

鋳造で同じものをじゃんじゃん量産し、安く消費者に提供する。 安くても数を売ればスケールメリットで儲かる。 イギリス貴族のような莫大な富と教養、高い美意識を持ち、オーダージュエリーを超高額で買ってくれる人はこの時代の共和政フランスにはいません。 世界中のお金持ちが職人の街パリを訪れてオーダーしてくれるので、かなり腕の良いジュエラーであれば、お金持ちのために特別なものを少数を売ればビジネスが成り立ちます。 それ以外の工房は安物を大量に売るビジネススタイルにならざるを得ず、デザイン力もないので流行りを取り入れた、どこにでもある似たようなものを作って売るしかないのです。 |

【参考】アールヌーヴォーのリング(1900年頃) 【参考】アールヌーヴォーのリング(1900年頃) |

そんなフランスの一般大衆がターゲットの時代遅れの流行を敢えてイギリス人が取り入れる必要があるわけもなく、イギリスではアールヌーヴォーの人気が出なかったのです。 |

『MODERN STYLE』 『MODERN STYLE』ダイヤモンド ゴールド ブローチ イギリス 1890年頃 SOLD |

この時代のイギリスは『MODERN STYLE』でご紹介した通り、アールデコの時代を見据えたような、チャールズ・レニー・マッキントッシュらグラスゴー派によるモダン・スタイルが生まれていました。 曲線に加えて直線も生かした、スタイリッシュで優美さも感じられる先進的なデザインです。 |

|

これらの点を踏まえると、自然界の植物にインスピレーションを受けたこのようなデザインのハイジュエリーは、アーツ&クラフツ運動が本格的に始まった1880年頃のイギリスならではの宝物と言えるのです。 |

1-2. 時代を先取りした傑出したデザイン

|

この宝物はブローチです。 現代ではブローチはあまり人気が高くないアイテムです。 使い方が思い浮かばないなど、使いこなしが難しいと思う方が現代では多いからですが、今でもセンスの良い方は「ブローチが一番好き!」と仰ることが本当に多いです。 王侯貴族がジュエリーを存分に使いこなしていた、特にヴィクトリアン以前のアンティークのハイジュエリーも、ブローチの割合は多いのです。 |

ブローチの魅力の1つが、付ける位置が自由ということです。付ける位置が自由だからこそ、他のアイテムと組み合わせたり、複数のブローチを使ったりするコーディネートも楽しむことができます。 |

|

|

|

|

|

|

それに加えて、このブローチは着ける角度によっても雰囲気をガラリと変えることができます。 天地がないデザインも、この宝物の魅力の1つです。 |

『循環する世界』 『循環する世界』ブルー ギロッシュエナメル ブローチ イギリス 1880年頃 SOLD |

同じ1880年頃のイギリスの植物モチーフのブローチでも、天地が存在するこの『循環する世界』だと、上下逆にしたり横や斜め向きに付けると変になってしまいますからね〜。 ブローチなので着ける位置や他のアイテムとの組み合わせは自由にできますが、付ける方向まで自由ではないのです。 |

|

角度によってイメージがガラリと変わるこの宝物、Genは「ト音記号みたい。楽しい♪メロディが聞こえてきそう♪」と言っていました。 |

|

|

私はむしろヘ音記号ではないかと思ったのですが、向きを変えてみると、案外どちらにも見えますね♪ |

|

躍動感のある曲線の美しいブローチから、本当に幸せなメロディが聞こえてきそうです♪♪ |

|

この宝物は、中央の葉っぱのようなギザギザの付いたフレームや、蕾もしくはお花を表現していると考えられる、3つの大きなダイヤモンドのデザインなどから植物がモチーフだと推測します。 植物モチーフはこの時代のイギリスらしいと言えますが、通常のアーツ&クラフツ作品で表現される植物デザインとは決定的な違いがあります。 |

|

|

|

上はいずれも1880年頃の植物モチーフのブローチですが、その表現の仕方にはかなり違いがあります。左と中央は、いかにも初期のアーツ&クラフツらしく、自然界の植物の美しさをありのまま少しだけ理想化した形で表現しています。一方で今回の宝物は植物モチーフであることは分かるものの、かなりデフォルメされています。 |

||

ウィリアム・モリスによる壁紙デザイン『トレリス』(1862年) ウィリアム・モリスによる壁紙デザイン『トレリス』(1862年) |

アーツ&クラフツ運動の提唱者、モリスも初期の作品はやはり自然界の植物のありのままを、写実ではなく少し理想化した姿で表現していました。 |

モリスのデザイン(1872年) モリスのデザイン(1872年) |

モリスのデザイン(1875年) モリスのデザイン(1875年) |

それが徐々にデフォルメされ、自然界のありのままの姿とは異なる、曲線的な独特の植物デザインへと変わっていったのです。 "デザインの進化"ですね。 |

|

フランスのアールヌーヴォーの素材はゴールドやエナメルが 主流で、ダイヤモンドがふんだんに使用された作品があまりないので今回の宝物のようなジュエリーは見ることがありません。 でも、形状デザインだけ見るとまるでアールヌーヴォー作品のようにも見えませんか? |

|

デフォルメが進む、後の時代のアールヌーヴォーを完全にかなり先取りした傑出したデザイン。 デザイン的に見ても、この宝物は才能ある職人が生み出した非常にアーティスティックな特別の作品と言えるのです。 |

2. 近代化される以前の古いダイヤモンドの魅力

2-1. 1880年頃のダイヤモンド情勢 -流通-

|

アールヌーヴォーのようなデザインながら、エナメルやゴールドではなくダイヤモンド・ジュエリーであることがこの宝物の特徴であり魅力なのですが、ダイヤモンド・ジュエリーとして作られたことにはれっきとした理由があります。 その理由は当時のダイヤモンドの流通状況から探ることができます。 |

『財宝の守り神』 『財宝の守り神』ダイヤモンド ブローチ フランス 1870年頃 SOLD |

詳しくは『財宝の守り神』でご説明していますが、1860年代初頭に世界最大のダイヤモンド供給地であったブラジル鉱山が急速に枯渇しました。 ヨーロッパのダイヤモンド産業も次々に倒産や規模縮小に追いやられるほどの状況に陥りました。 そのタイミングで発見されたのが南アフリカのダイヤモンド鉱山でした。 1869年頃から始まったダイヤモンドラッシュによって供給されるダイヤモンドは、1870年代以降、素晴らしいダイヤモンドジュエリーの制作を可能としました。 |

セシル・ローズ(1853-1902年)1900年、47歳頃 セシル・ローズ(1853-1902年)1900年、47歳頃 |

1870年時点ではわずかしか採れていなかったダイヤモンドでしたが、採掘が進むにつれ、南アフリカの埋蔵量の膨大さはすぐにはっきりと見えてきました。 セシル・ローズが予想した通り、供給量をコントロールしなければ供給過剰で価格が暴落し、ダイヤモンド産業が産業として成り立たなくなるほどの埋蔵量だったのです。 |

【参考】ダイヤモンドリング(現代) 【参考】ダイヤモンドリング(現代) |

そんなわけで、現代ではダイヤモンドはいくらでも手に入る宝石であるため、庶民向けの安物ジュエリーにもいくらでも使うことができるのです。 安物とは言っても、大抵は可愛くないお値段が付いていますが・・。 何しろ錬金術的なやり方で、現代ジュエリー業界は儲け上手なので(笑) |

ワインビネガーに当時世界最大の天然真珠の耳飾りを入れるクレオパトラ7世(紀元前69-紀元前30年) ワインビネガーに当時世界最大の天然真珠の耳飾りを入れるクレオパトラ7世(紀元前69-紀元前30年) |

いつの時代も宝石は美しいだけでなく、稀少性も高くなることで高価なものとなります。 稀少性が増せば増すほど、誰でもは手に入れることができない高価なものとなっていきます。 支配者しか手に入らぬような極めて稀少性の高い素材だけが超高価なものとなり、支配者の富と権力の象徴となり得るのです。 それは『月の雫』でもご紹介した通り天然真珠でした。 古代の時代から、天然真珠が養殖真珠によって駆逐されてその真の価値を忘れ去られてしまう20世紀初期までの数千年もの間、天然真珠こそが人類にとっての至高の宝石でした。 |

イングランド女王エリザベス1世 (1533-1603年) イングランド女王エリザベス1世 (1533-1603年) |

フランス皇后ウジェニー・ド・モンティジョ(1826-1920年)1853年 フランス皇后ウジェニー・ド・モンティジョ(1826-1920年)1853年 |

|

ロシア皇帝ニコライ二世の皇妃アレクサンドラ・フョードロバナ(1894年の戴冠式の正装) ロシア皇帝ニコライ二世の皇妃アレクサンドラ・フョードロバナ(1894年の戴冠式の正装) |

現代ではダイヤモンドがさも一番の高級な宝石のように持て囃されていますが、それは所詮ダイヤモンドを売りたい業界が作り出した幻想に過ぎないのです。 |

イギリス国王ジョージ4世の妃キャロライン・オブ・ブランズウィック(1768-1821年)1820年制作 イギリス国王ジョージ4世の妃キャロライン・オブ・ブランズウィック(1768-1821年)1820年制作 |

脈々と続いてきた至高の宝石"天然真珠"の歴史ですが、長い歴史の中で例外的な時代も存在します。 『ジョージアンの女王』でご紹介した通り、19世紀初期の特定期間のイギリスでだけで、ゴールドが富と権力の象徴となりました。 その理由はイギリスだけ、この時代に金価格が史上類を見ないほど高騰したからです。 |

|

イギリス国王ウィリアム4世(ジョージ4世とヴィクトリア女王の間)の妃アデレード・オブ・サクス=マイニンゲン(1792-1849年)1831年頃制作 イギリス国王ウィリアム4世(ジョージ4世とヴィクトリア女王の間)の妃アデレード・オブ・サクス=マイニンゲン(1792-1849年)1831年頃制作 |

ヴィクトリア女王の母ヴィクトリア・オブ・サクス=コバーグ=ザールフィールド(1786-1861年)1832年制作 ヴィクトリア女王の母ヴィクトリア・オブ・サクス=コバーグ=ザールフィールド(1786-1861年)1832年制作 |

|

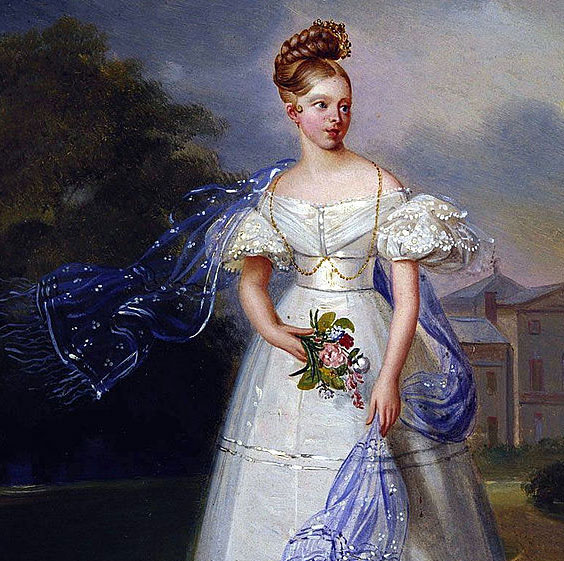

暫定王位継承者ヴィクトリア(後のヴィクトリア女王)1832年、ロイヤル・コレクション 暫定王位継承者ヴィクトリア(後のヴィクトリア女王)1832年、ロイヤル・コレクション |

金銀財宝はどれも美しいです。 しかしながら、ただ美しいだけでは富と権力の象徴にはなれません。 莫大な富と権力を持つ者でしか手に入れることができないほど稀少かつ高額だからこそ、富と権力の象徴となるのです。 それまでは富と権力の象徴となるほどは高価でなかった金が、イギリス国内において超高額なものとなったことで富と権力の象徴となったことは非常に興味深いことです。 |

|

Marret et Jarry社 パンピーユ ダイヤモンド ブローチ&ペンダント Marret et Jarry社 パンピーユ ダイヤモンド ブローチ&ペンダントフランス 1850〜1860年頃 SOLD |

そして急速にブラジル鉱山が枯渇してダイヤモンドが手に入らなくなった1860年頃から、ダイヤモンドの稀少性が増して大注目されたことは想像に難くありません。 誰もが欲しがり、でも手に入らないということが重要です。 |

|

|

現代ではダイヤモンドは需要を遙かに超える供給が可能な、希少性のない宝石です。 だからこんなくだらないジュエリーにも、好きなだけ使うことができます。 |

| 【参考】ダイヤモンドだけのジュエリー(現代) |

|

|

かなりくだらないジュエリーでも、ダイヤモンドを使いまくっています。 「ダイヤモンドは高価な宝石」と盲信する消費者が喜ぶ限り、たくさん使って高そうに見せた方が高値で販売できます。 現代では安くていくらでも手に入る宝石だからこそ、こんなにたくさん使うことができるのです。 |

| 【参考】ダイヤモンドだけのジュエリー(現代) | ||

|

|

| 【参考】ヴィンテージのダイヤモンド・リング | |

この傾向は今に始まったことではありません。 鉱山は取り尽くせば枯渇します。南アフリカもそのうち枯渇するだろうと思われていましたが、そうではありませんでした。『SUKASHI』でご説明した通り、相次ぐ世界大戦によってごく少数の限られた王侯貴族の時代が終焉を迎え、中産階級に至るまで膨大なジュエリーの需要が生まれました。それでも供給が不足することがなかったほど、ダイヤモンドはたくさん採れたのです。 もはやヴィンテージでも作りに丁寧さが見えず、見ていられない感じですが、「とりあえずダイヤモンドがたくさん付いていれば嬉しいでしょ!」という販売者側の意志ははっきりと伝わってきます。ダイヤモンドは必要以上に採れすぎてしまったのです。それこそ、戦後のジュエリー制作の堕落を加速させるほどまでに・・。 |

|

【参考】1900年頃?の9ctダイヤモンド・バー・ブローチ(約80万円) 【参考】1900年頃?の9ctダイヤモンド・バー・ブローチ(約80万円) |

その傾向は既に20世紀初頭から始まっていました。 つまらぬ作りに、そこそこのダイヤモンドがセットされている物が見られるようになります。 |

イギリス王妃アレクサンドラと娘ヴィクトリア王女 イギリス王妃アレクサンドラと娘ヴィクトリア王女 |

王侯貴族の富と権力の象徴も、19世紀の終わり頃からは天然真珠が本命となります。 ダイヤモンドの稀少性が圧倒的に高まって注目された時代が過ぎ、ダイヤモンドの稀少性が低下すると相対的に天然真珠の価値が高まり、史上最も天然真珠が高く評価される時代が到来するのです。 |

|

|

この宝物が生み出された1880年頃は絶妙な時代です。 ダイヤモンドの価値がまだ高く、非常に注目を集めており、それでいて莫大なお金を出すことさえできれば南アフリカからの美しいダイヤモンドが手に入るという時代です。 |

2-2. 1880年頃のダイヤモンド情勢 -流行-

『Bewitched』 『Bewitched』ウィッチズハート ペンダント&ブローチ イギリス 1880年頃 SOLD |

ダイヤモンドが高価な宝石と認識されており、かつお金さえ出せば手に入れることができた1880年頃は特にダイヤモンドを使った魅力あるジュエリーが様々生み出されています。 かなり高価な贈り物として作られた左の『Bewitched』も、他の時代であればダイヤモンドではなくハーフパールを使いそうなものなのですが、上質なダイヤモンドがふんだんに使われています。 バチカンに至るまでダイヤモンドがセットされています。 "Bewitched" |

『可憐な一輪』 『可憐な一輪』ダイヤモンド トレンブラン ブローチ フランス 1880年頃 SOLD |

『可憐な一輪』でもご紹介した通り、19世紀初期に人気だったトレンブランが再び流行したのもこの時期です。 バネで揺れるトレンブランは、カラーストーンと違って輝きが最大の魅力となるダイヤモンドを最高に惹き立ててくれます。 |

エイグレット型トレンブラン ブローチ&髪飾り エイグレット型トレンブラン ブローチ&髪飾りフランス 1880年頃 SOLD |

ブラジル鉱山のダイヤモンドは全体としてあまり質が良くなかったのですが、新しく発見された南アフリカのダイヤモンドは全体的に質が良かったため、上質なダイヤモンドを使った美しいハイジュエリーを作ることが可能となったのです。 |

ダイヤモンド トレンブラン ブローチ ダイヤモンド トレンブラン ブローチイギリス 1870-1880年頃 SOLD |

ダイヤモンド トレンブラン ブローチ ダイヤモンド トレンブラン ブローチフランス or ヨーロッパ 1870-1880年頃 SOLD |

|

|

| ダブル・トレンブラン ブローチ フランス 1870〜1880年頃 SOLD |

どれもダイヤモンドが豊富に使用されていますが、どれも王侯貴族のために1点物で作られた超高価なジュエリーなので、ヴィンテージ以降のダイヤモンドジュエリーとは作りが全く違います。 |

【参考】ダイヤモンド ブローチ(ブシュロン 1940年代) 【参考】ダイヤモンド ブローチ(ブシュロン 1940年代) |

ジュエリーはブランド物だから美しいわけでも、高価な宝石が付いているから美しいわけでもありません。 素晴らしい作りがなければ、真に美しい価値あるジュエリーとは言えないのです。 |

|

ダイヤモンドジュエリーが花開いた時代は長い歴史の中でいくつかありますが 、その1つがこの1880年頃なのです。 |

『Shining White』 『Shining White』エドワーディアン ダイヤモンド ネックレス イギリス or オーストリア 1910年頃 SOLD |

ちなみにダイヤモンドジュエリーが花開いた最後の時代がエドワーディアンからアールデコにかけてです。 古い時代はダイヤモンドのセッティングはシルバーで行うのが主流でした。 ダイヤモンドジュエリーのセッティングに最も適したプラチナが1905年頃から一般ジュエリー市場に出てきたこと、また『The Beginning』でご説明した通りカットの技術革新が起こったことに因ります。 |

2-3. 1880年頃のダイヤモンド情勢 -カット技術-

|

この宝物のダイヤモンドをご覧いただくと、それぞれのカットにかなり個性があることを感じていただけますでしょうか。高さや対称性など、形にかなり個性があります。 現代では最新技術を駆使して硬いダイヤモンドを早く、簡単に均一にカットしてしまうことができます。コンピュータで制御されたレーザーで、人間では不可能なほど完璧な形状に素早くカットします。 |

【参考】ダイヤモンド・リング(現代) 【参考】ダイヤモンド・リング(現代) |

当たり前のように対称性が高い、均一な形状にカットできるので、現代ジュエリーではこれがごく当たり前のダイヤモンドです。 |

|

|

『清流』 |

1920年頃に制作された『清流』で使用されている、メインの5つの大きなダイヤモンドはブリリアンカットではなく、キューレットがカットされたオールドカットです。 どちらも特別なものとして作られたハイジュエリーですが、『清流』のダイヤモンドは粒が揃った印象です。 |

|

これはカットする職人の腕の違いではなく、この宝物が制作されてから『清流』が 制作されるまでの時代に、ダイヤモンドのカットの技術革新があったことに起因します。 |

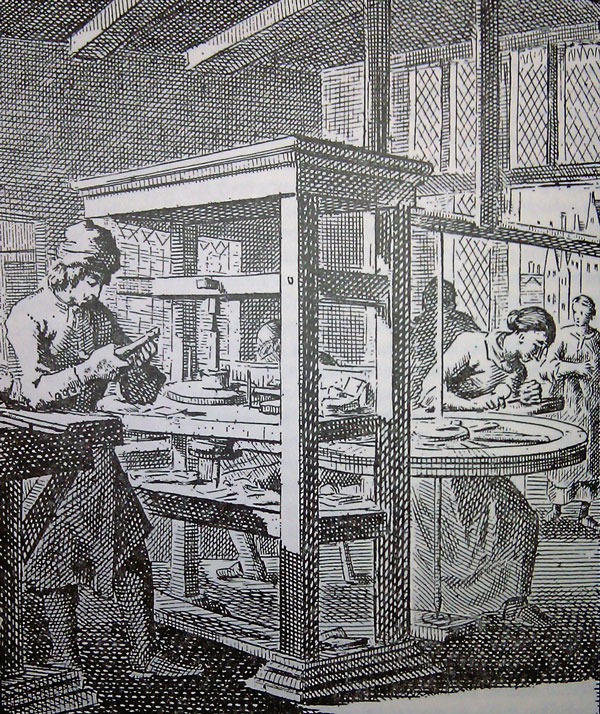

ダイヤモンドの切削加工場(1710年頃) ダイヤモンドの切削加工場(1710年頃) |

詳細は『The Beginning』でご説明しましたが、1869年以降の南アフリカのダイヤモンドラッシュを受けて、19世紀後期にカットの研究開発が熱心に進みました。 それまでは回転盤を回す係と、回転する研磨盤にダイヤモンドを押しつけて磨く係の二人一組でダイヤモンドを磨いて整えていました。二人分の人件費が必要です。 それが1870年代初めに蒸気機関を使った研磨機が発明され、1891年には電動の研磨機が発明され、早く楽に磨く作業ができるようになりました。 電動の研磨機の設備投資は要るものの、一番コストがかかるのはずっとかかり続ける人件費です。 カットにかかるコストの観点からも、ダイヤモンドという宝石は、それ以前に比べて格段に安い費用でルースを販売できるようになったのです。 |

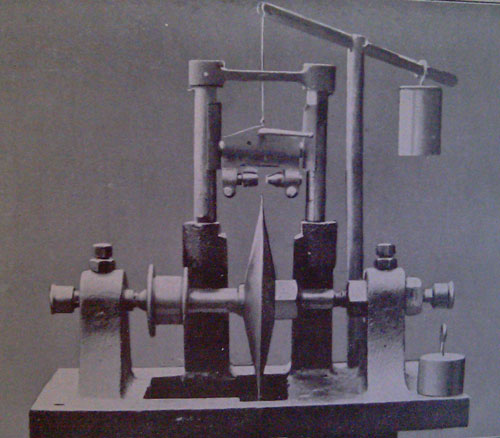

ダイヤモンド・ソウ(1903年頃) ダイヤモンド・ソウ(1903年頃) |

さらに1900年には電動のダイヤモンド・ソウが発明され、劈開の方向すらも無視したカットが可能となりました。 |

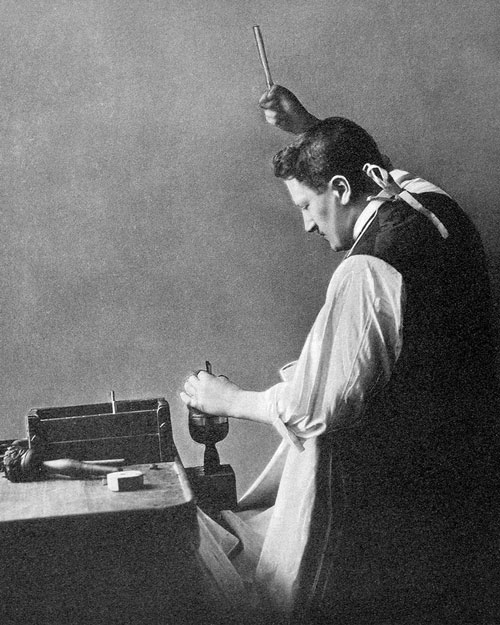

ダイヤモンドの劈開性を利用して原石をカットする様子 ダイヤモンドの劈開性を利用して原石をカットする様子 |

それ以前のダイヤモンド原石のカットは、熟練の勘と高度な技術を持つカット職人が正解の"一点"を見極めて、精確に突いて割るという手段しかありませんでした。 ダイヤモンド・ソウを使えば勘など使わず、誰でも無理矢理ダイヤモンドをカットしてしまうことができます。 エドワーディアン以降、ダイヤモンドを豊富に使ったジュエリーが多くなる大きな理由です。 |

職人による1点1点真心を込めたモノづくりと、誰でもできる作業で安く早く作ることが至上命題のモノづくりとでは、作る際の思想も全く異なります。後者はとにかく誰が作っても同じとなるよう、決められた規格で同じようなものを作ります。その方が失敗もありません。 しかしながら、昔のダイヤモンドは非常に貴重で高価な宝石です。ダイヤモンドのカット職人は、1粒1粒のダイヤモンドに真剣に向き合います。その1粒が最大限無駄なく、美しくなるようにカットします。 |

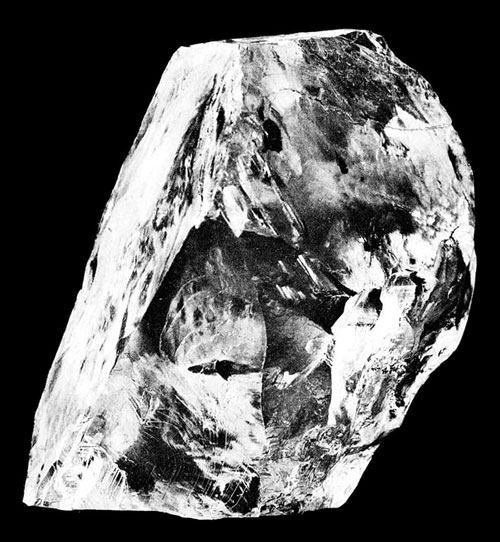

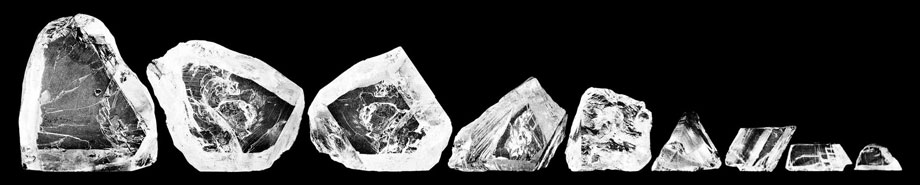

原石の状態のカリナン(1908年) 原石の状態のカリナン(1908年) |

最高のカット職人の一人だったジョセフ・アッシャーがカットした、当時世界最大のダイヤモンド原石もブリリアン・カットやオールドヨーロピアン・カットにはカットされていません。 |

最も大きな9つのラフカットされたカリナン 最も大きな9つのラフカットされたカリナン |

宝石として仕上げられた9つのカリナン 宝石として仕上げられた9つのカリナン |

いかにして最大かつ美しさを両立させたカットを施すか。これができるのは高度な技術を持つ職人だけです。ダイヤモンドのカットの近代化以前、高度な技術を持つ職人によって真の上流階級のためだけにハイクラスのダイヤモンド・ジュエリーが作られていた時代にのみ可能だった作業です。 |

|

天然の石であるダイヤモンドの原石は、同じ大きさや同じ形、同じ結晶系のものは1つとして存在しません。 当時の素晴らしい技術を持つカット職人が、原石の1つ1つを見極め、それぞれにとって最高のカットを施しているからこそ個性に富む美しい輝きが生み出されるのです。 これはエドワーディアン以降は姿を消していく、近代化以前のダイヤモンドジュエリーならではの魅力なのです。 |

2-4. アートと言える古いダイヤモンドのハイ・ジュエリー

|

このダイヤモンド・ブローチが当時いかにお金をかけて作られたものなのかは、もうご想像いただけると思います。 ダイヤモンド1粒1粒が既に、その1粒に職人によって魂を込められたアートです。 1粒ごとに個性あるダイヤモンドのルースを配置するか。 セットする職人は自身の美意識に頼り、全体としての調和を考えながら最適なセッティングを行います。 |

| 現代の均一な大きさ、均一なカットが施されたダイヤモンドだったらどれも同じ、まるで個性がないのでどれをどこに配置しても同じです。まさに「誰がセットしても同じ」にしかなりません。 |

|

しかしながらこのように個性あるダイヤモンドを使う場合、いかにバランス良く、魅力的に見える配置にできるかは職人のセンス次第です。同じ時代でも別の職人が作業すれば、これとはまた異なる輝きとなっていたことでしょう。 |

|

どんなに高級でも、同じものをいくつも作ることができる現代ジュエリーはアートにはなり得ません。でも、昔のハイクラスのダイヤモンド・ジュエリーは魂を込めた制作された唯一無二のアートであるとも言えるのです。だからこそ、心を打つ美しさを感じることができるのです。 |

|

|

|

ダイヤモンドジュエリーが花開いた同じ時代のジュエリーと比べても、かなり先進的なデザインのこの宝物は唯一無二の宝物と言えます。オーソドックスなジュエリーもとても魅力があるのですが、アンティークのハイジュエリーはたまに私たちをハッとさせるような傑出したデザインを持つものが存在します。そのようなものは例外なく、石も作りも極上です。 |

||

|

このブローチに使われているダイヤモンドは小さな石まで全てローズカットではなく、高価なクッションシェイプカットとオールドヨーロピアンカットの石です。 |

|

クッションシェイプカットとオールドヨーロピアンカットが入り交じっているのが19世紀のダイヤモンド・ジュエリーの特徴ですが、それだけに個性的でダイナミックなシンチレーションやファイヤーが楽しめるのです。 個性ある強い輝きの魅力を楽しむなら断然19世紀のハイクラスのダイヤモンド・ジュエリーはお勧めである理由です。 |

|

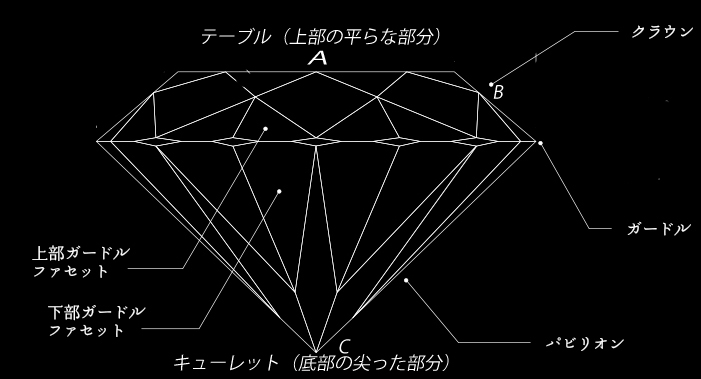

| 一番大きなAは、クッションシェイプのダイヤモンドです。薄っぺらい現代のブリリアンカットとは全く異なるこの厚みが、美しいファイヤーの要因なのです。 |

|

クッションシェイプ・カットの特徴が良く出ています。 キューレットが大きくカットされているのも古い年代のダイヤモンド・カットの特徴です。 |

|

これはダイヤモンドの各部位の名称です。 現代のブリリアンカットは「数学的に計算された輝きが一番美しいカット」と称されていますが、この輝きが美しいという定義は進入した光がパビリオンから漏れず全て全反射するというものです。数学的な思考実験としては面白いのですが、実際のダイヤモンドの輝きはクラウンからの反射が強いほどダイナミックで美しく感じるものです。 テーブルが広く、クラウンが薄い部ブリリアンカットでは厚いオールドカットが放つようなダイナミックは煌めきは出せません。 薄っぺらい現代のブリリアンカットのメリットと言えば、コストカットができるだけです。厚みは正面からは分かりにくいものです。正面から見て大きな面積があれば満足という成金的な基準でしか選ばない人が多くなった現代では、安く提供できるこのカットは業者側にも顧客側にもメリットがあるのです。高くても良いから美しい輝きを求めたい、美的感覚がある人たちにとってはかなり迷惑な話ですけどね・・。 |

|

| このブローチの一番大きなダイヤモンドは特に厚みがありますが、それ以外の石もそれぞれかなり厚みがあります。 |

|

| そして、通常であればローズカット・ダイヤモンドを使うような本当に小さな石まで全てクッションシェイプもしくはオールドヨーロピアンカット・ダイヤモンドが使われています。カットだけでなく、石自体もクリーンで上質なものが使われているので見事な煌めきです。 |

|

|

|

めちゃくちゃ拡大しているので極小に見えなくなっていますが(笑)、極小のダイヤモンドの中には四角形のクッションシェイプあったりするのが面白いです。これは本当に特別なことです。 石のカットも、研磨も大変な時代だったことを考えると、如何にこのダイヤモンド・ブローチが特別にオーダーされた逸品であるかがここからもはっきりと分かります。 |

| ↑等倍 | ||

|

| ローズカット・ダイヤモンドは繊細な輝きと透明感が魅力です。一方でクッションシェイプやオールドヨーロピアンカット・ダイヤモンドはダイナミックなシンチレーションがファイアが魅力です。厚みがある上質な石と、小さなダイヤモンドまで全てクッションシェイプとオールドヨーロピアンカット・ダイヤモンドが使われているからこそ、この素晴らしいデザインのフォルム全体から驚くほど魅力的な煌めきを感じることができるのです。 |

3. 優れたシルバー&ゴールドの細工

3-1. ナイフエッジの使い方の抜群のセンス

|

このブローチはデザイン上のナイフエッジの生かし方も見事です。 左のA,B,Cの箇所がナイフエッジです。 A,B,Cのナイフエッジは、リズミカルに揺れる植物の茎を表現したような美しい曲線を描いています。 それぞれ美しく、とても細いナイフエッジです 裏側から見るともちろんナイフエッジの裏側は厚みがあるので強度がないわけではありませんが、長く使っても壊れないように、わざわざ1,2,3の部分で補強が施されています。 これがあるからこそ今でもグッドコンディションを保っているのです。 Aの部分は特にナイフエッジが長いので、1の補強があるからこそ実現できた構造とも言えるでしょう。 |

|

こういう気を使った作りだからこそ、一見繊細に見えても100年以上もの使用に耐える耐久力があるのです。現代ジュエリーは単に奇をてらっただけのデザインによる、作りの悪い作家ものもたくさんあります。でも、アンティークの特別なジュエリーは特別なデザインを実現させるために、確かな技術に基づく特別な作りも兼ね備えているものです。 |

|

独創的なデザインと作りはまさにアートであり、"宝物"と呼ぶに相応しいジュエリーです。 |

|

現代の高級ブランドも何となくナイフエッジが使われていますが短い上に、仕上げが雑と言うか技術がないせいか、いまいち細さがなくてすっきりした見た目になっていませんね。 それ以上に気になるのが300万円以上の値段がするにも関わらず、ドロップシェイプカットのダイヤモンドが4つしかないことです。 残りは雫型のフレームにそれぞれ小さなブリリアンカット・ダイヤモンドを2つセットし、何となく大きく見せただけのケチくさい作りです。 300万円以上出して、周りの人から心の中で「貧乏くさい」と笑われるのは私はかなり嫌です(笑) |

| 【参考】現代カルティエのブローチ ホワイトゴールド、ダイヤモンド ¥3,628,800-(税込)2019.2現在 【引用】Cartier HP / PLUIE DE CARTIER BROOCH ©Cartier |

|

|

| 【参考】ダイヤモンド ブローチ(ブシュロン 1930年代) | 【参考】ダイヤモンド ブローチ(ブシュロン 1940年代) |

| ブシュロンも一応有名なフランスの高級ブランドらしいのですが、1940年代ともなるとナイフエッジすらやっていないのでかなり安っぽく見えます。デザイン上わざとかもしれませんが、そうだとしたらデザインセンスがダサいです。ペカペカした光は安っぽさしか感じられません。1930年代でもデザインがダサい上に、作りもかなりレベルが低いので元からその程度のブランドなのかもしれません。 | |

特別なダイヤモンド・ブローチ(1880年頃) 特別なダイヤモンド・ブローチ(1880年頃) |

|

| 【参考】ヴィンテージの高級ダイヤモンド・ブローチ(1940年代) | |

| 右側のプラチナもしくはホワイトゴールドで作られたダイヤモンド・ブローチも、今回の宝物同様、少し長いナイフエッジが施され補強も行われています。でもナイフエッジがボテっとしていますし、補強も目立ちます。 | |

|

このブローチの補強は、裏側にU字型のゴールドの金具を橋渡しする方法で行われています。 |

|

|

| だから正面から見て目立ちませんし、身に着けてしまえば陰になることで殆ど視認できないくらい気配を消すことができるのです。全て計算された細工です。アンティークの本当に良いジュエリーは、これほど見た目を最優先に気を遣った作りが施されているものなのです。それは顧客たちが驚くほど美意識が高く、その美意識を満足させるためならばいくらでもお金を出せる人たちだったからに他なりません。 | |

3-2. 素晴らしい立体構造のフレーム

|

アンティークのハイジュエリーの特徴の1つに、奥行きのある立体構造のデザインが挙げられます。 誰にでも分かるような激しい立体感の付け方ではないので、パッと見ただけでは気づきにくいです。 でも、こういう僅かな立体デザインは確実に見たときの印象に大きな影響を与えます。 完全に平面デザインだと、2次元方向に様々なデザインが施されていたとしてものっぺりとした印象にしかなりません。 でも、立体的な作りが施されることで、驚くほど躍動感を感じられるようになるのです。 |

|

2次元での表現になってしまう"画像"だとこの細かな立体感が伝わりにくいのですが、まずギザギザの付いた葉っぱのような部分にご注目ください。 下側の葉っぱが一番高さがあります。 しかもこの葉っぱのようなパーツも凹凸が付けられた複雑な形状になっています。 |

|

この画像で見ると、下側の葉っぱにセットされたダイヤモンドの一部にピントが合っていないことがお分かりいただけますでしょうか。これは周囲とかなり高さが違うからです。このパーツの立体感もかなり見応えがあるので、実物をご覧になる場合はぜひ肉眼で注目してご覧になっていただきたいです。ここだけでも私は感動しました!さらにもう1つの葉っぱにもご注目ください。 |

|

| さらにこの画像だと下側の葉っぱになります。このパーツも僅かになだらかな立体感が付けてあります。そして2枚の葉の間から伸びる3つのパーツは、2枚の葉よりも一段低い位置で作られています。この、葉の間から伸びる大きな曲線のパーツも奥行き感じさせる形状になっています。伸びた一番先の部分が丸まったように、クッと下になっています。 |

|

ブローチの平面方向のデザイン自体も躍動感が感じられる特別なものですが、この立体的な作りが加わることで、実物からはより躍動感が感じられるようになっているのです。 |

|

もう1つ注目したいのが、美しく溝を彫ったそれぞれのフレームの作りです。丁寧な仕事で深く彫り込んでダイヤモンドがセットされています。縁が細い線のようにしか見えないくらいスッキリとした作りになっているため、フレームの縁取りが極限まで存在感を無くし、ダイヤモンドがより際立って見えるのです。 |

3-3. シルバーの彫り出しの高度な技術

|

この宝物は、この画像では一番上と下にあるパーツにグレインワークが施されています。 一番小さなダイヤモンドから余韻が残るように、狭いフレームの隙間を埋めるように施された粒金状の細工です。 ダイヤモンドでは不可能な狭い隙間を埋め、小さな輝きを放つことができる、デザイン上とても重要な細工です。 これがないと尻切れトンボのような印象にジュエリーになってしまいます。 そうは言っても地金を彫り出し、磨き上げて粒金状に整える、複雑で高度な技術が必要な細工です。 |

【参考】ヘリテイジでは扱わないクラスのジュエリー 【参考】ヘリテイジでは扱わないクラスのジュエリー |

一定以上の高級品として作られたものにしか見ることができませんし、そのレベルは様々です。 左は一応、通常のアンティークジュエリー・ショップであれば高級品として販売されるクラスのブローチです。 |

|

|

| 【参考】ヘリテイジでは扱わないクラスのジュエリーのグレインワーク | |

ヘリテイジは基準が世界一厳しいので、カタログでご紹介するジュエリーのグレインワークはどれも綺麗なものばかりです。でも、普通は高級品として作られたものであっても、この程度の作りが大半です。路面店であったり、あまり拡大画像を載せない業者はこの程度の作りであっても売れるので問題なく扱います。 ヘリテイジは超拡大画像を掲載するので、こんな細工のものは恥ずかしくてとても扱えません。自ら茨の道を歩んでいる気もしますが、私も昔の美意識の高い王侯貴族同様、お金よりも自分が納得できるかどうか、楽しいかどうかが最優先なのです。楽して適当にお金儲けがしたいなら、私にとっては大企業の研究職でサラリーマンをやるのが一番楽でした。高価なアンティークジュエリーを即決で買えるくらいは儲かっていました(笑) |

|

|

| そんな話はさておき、この角度でご覧いただくとグレインワークの1粒1粒が実に美しいことがお分かりいただけるのではないでしょうか。粒金状に整えられ、しかも実に美しく磨き上げられているので輝きも抜群です。大きさもきちんとグラデーションになっています。プラチナの時代にはこのような美しいグレインワークを見ることもあるのですが、シルバーでここまで美しいグレインワークは滅多に見るものではありません。 |

|

どの部分に注目しても、このブローチが特別にオーダーされた、類を見ない最高級の作品であることが分かります。 |

裏側

|

|

| この時代のジュエリーは、ダイヤモンドの裏に窓が開けられています。その開け方を見れば、ハイクラスのジュエリーなのかそうでないかがすぐに分かります。このブローチの窓の作りはもちろん19世紀の最高水準です。Genが「よーく覚えておくと良い。」と申しておりました。 ブローチのピンにはセーフティが付いているので、安心してお使いいただけます。このセーフティが、また高級感のある見事な作りなのです♪こういう細部の金具にも、第一級のジュエリーか否かがはっきりと出るものなのです。 |

このタイプのシルバージュエリーのお手入れについて

|

このブローチはこの時代の通常の高級ダイヤモンド・ジュエリーの作りである、シルバーにゴールドバックです(稀にゴールドだけで作られた例外もあります)。 初心者の方ほどシルバーが黒く変色して汚い感じに変わってしまうのではないかと心配されるようですが、それはご心配には及びません。この画像でも分かるように、銀の表面積が少ない物の場合はスプーンやフォークなどと違って変色がほとんど目立たないからです。念のため研磨剤付きの銀磨き専用布をお付けしますので、たまにそれで軽く磨くだけで簡単に奇麗になります。 19世紀のシルバー&ゴールドのダイヤモンド・ジュエリーは、エドワエドワーディアンやアールデコのプラチナを使ったダイヤモンド・ジュエリーにはない素晴らしい魅力があります。 |

|

|

この宝物に魅力を感じていただけましたら、ぜひ不要なご心配はなさらず楽しんでいただきたいです。 |

| ↑等倍 | ||

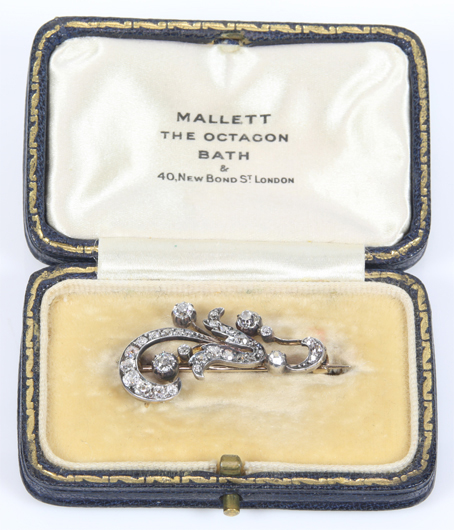

アンティークの革ケース

|

|

オリジナルではありませんがアンティークの魅力的なケース付きです。 宝物をアンティークのケースから取り出す所から、とっても楽しい宝物です♪ |