No.00378 議題『愛』 |

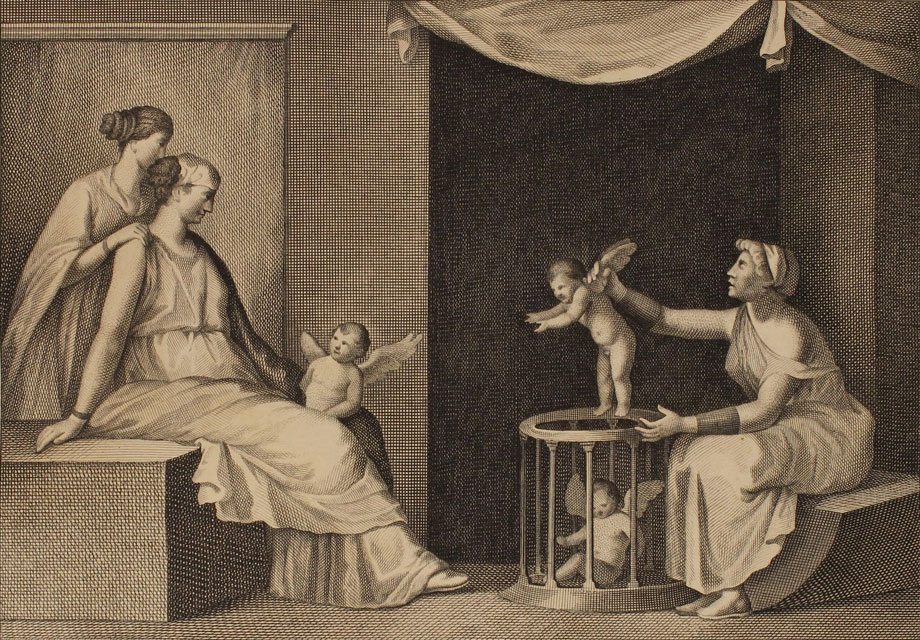

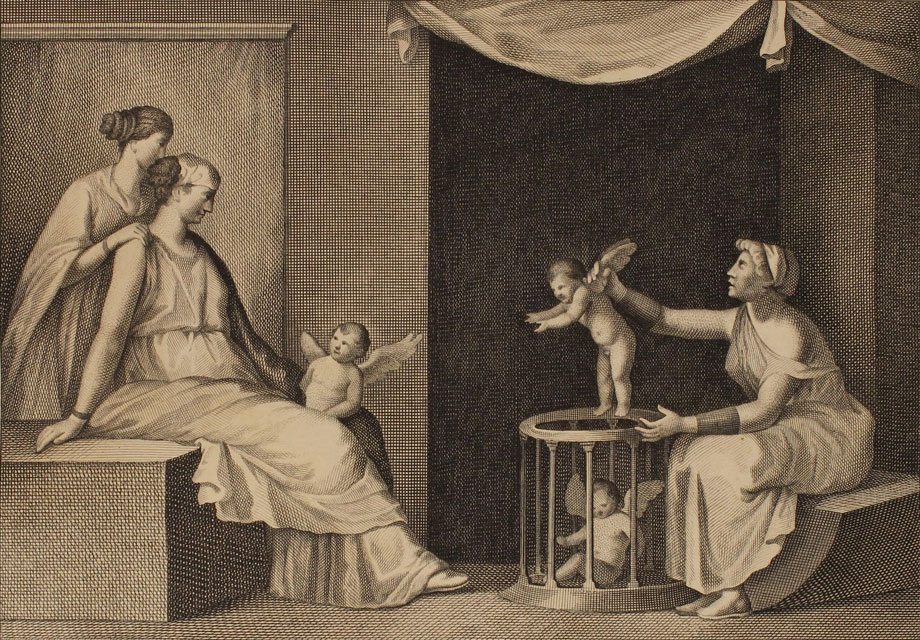

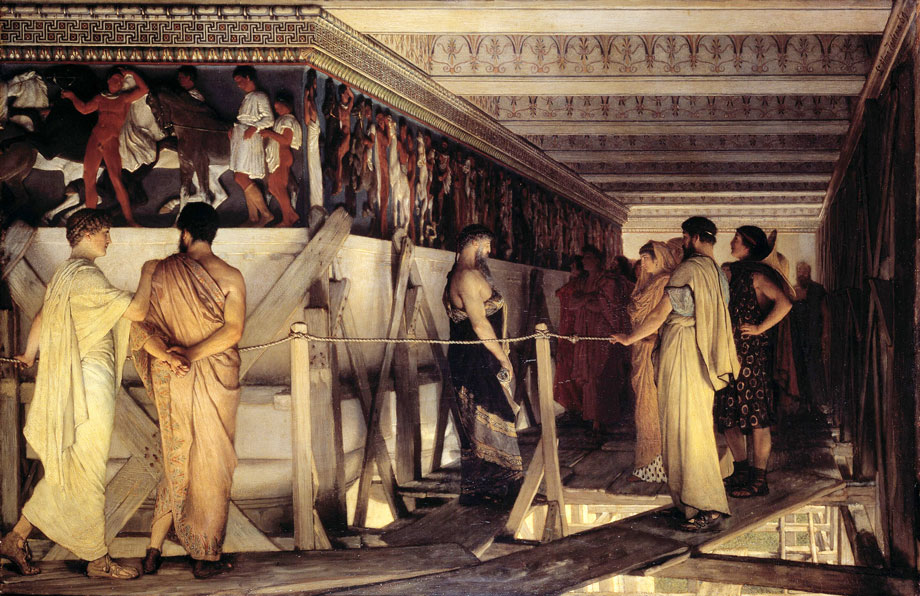

79年のヴェスヴィオ火山噴火で埋没し、

1759年に再発見され、当時の王侯貴族や知的階級から最も支持された

古代ローマを代表するヴィラ・アリアナのフレスコ画(紀元前30〜紀元後50年頃)

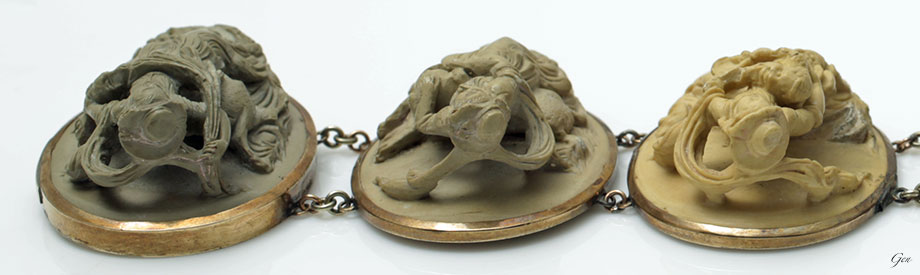

ヴェスヴィオ火山溶岩を彫刻したオマージュ作品

|

|

|

←等倍↑ ←等倍↑ |

小さくはないラーヴァ・カメオですが、ここまで詳細な要素や背景まで詰め込んだ作品は異例です。込められた意味も過去最高に普遍かつ深淵で理解が難しく、人生の中で、人としての成長に合わせて見え方も変わる『至高の芸術』です♪ |

|

|

19世紀初期の古いラーヴァ・カメオならではの巧みな立体表現!♪

生き生きとしたリアルさを感じる肉付きや衣服のドレープ!♪

女性の背中を丸めた前屈みが分かる肩の立体&巧みな表現のドレープ!♪

磨き仕上げによる肌艶&おなかの中心線とおへそまで表現された

ぽっちゃりキューピッド!♪

5mmにも満たぬ、大地を踏みしめる美しい足♪

見たことのないアーティスティックなフレーム♪

|

|

光の当たり方で雰囲気が変化する立体感抜群の彫刻!♪

王侯貴族を虜にした普遍のテーマ『愛』を扱う知的な宝物♪

|

|

議題『愛』 代々続くかなり裕福なローマ貴族のオティウム(知的/芸術活動用の別荘)から発見されたフレスコ画を元にした、過去最高に難解で知的魅力に溢れる宝物です♪ |

||

|

||||

市場のラーヴァ・カメオの殆どは、海外旅行が楽しめるようになった大英帝国の庶民用のお土産品として作られた19世紀後期以降の安物です。そのようなものはモチーフに深い意味はなく、彫りもフレームも大量生産の安価な作りです。これはイタリアまで足を運べるのが一部の上流階級やエリートの男性に限られていた時代、紳士用のお土産品として制作されたラーヴァ・カメオのブローチです。お土産品とは言ってもすぐに購入できる既製品というだけで、カメオの彫りやフレームの作りの良さは上流階級の紳士が満足できる最高級仕様です。 79年のヴェスヴィオ火山噴火で埋没し、1759年に再発見された古代ローマのフレスコ画のオマージュ作品です。愛をテーマにした極めて難解なモチーフで、古代ギリシャの神々や、古代の社会システムなど幅広い知識がなければ読み解くのは不可能で、200年前の上流階級でも全ての人が理解できる作品ではありませんでした。暗示するものが知識的に理解できても、人間として広い視野と深い洞察、強力な共感の才がなければ、心を描く深淵までの理解はできません。また明確な唯一の答えを追求するものではなく、思考を促しあらゆる深い議論を導く作品であり、それこそが当時の多くの上流階級や知的階級から最も支持された理由でもあります。 |

|

|

多くの芸術家がインスピレーションを受け、様々な技法や解釈で多様なオマージュ作品が制作されました。その中には超有名な王侯貴族も含まれ、デュバリー夫人やその愛人ブリサック公爵、オルレアン朝ルイ・フィリップの義理の娘オルレアン公爵夫人の部屋にもオマージュ作品が飾られたことで知られます。それほど有名かつ絶大に支持されたモチーフだからこそ、上流階級向けの高級既製品として成立しました。 ラーヴァ・カメオは材料自体は手に入れやすい上に彫りやすいため、少し後の時代に制作された貴婦人用は着用を躊躇するような凸状で立体的なものが多いです。これは紳士用として制作された古いカメオだからこそ抜群に作りが良く、サイズ感はあってもジュエリーとして全く嫌味がなく、構造的にも着けやすいのが魅力です。知的な雰囲気を放つ、まさに着ける芸術です。使わない時はかつての古代ローマ貴族やヨーロッパ貴族のように、額装して絵画のように楽しむのもお勧めです。個人で独占して好きなだけ堪能するという、最高に贅沢なアートの楽しみ方もできる宝物です♪ |

|

この宝物のポイント

|

|

|

1. 封印されし古代ローマのフレスコ画がモチーフ

古代ギリシャはヨーロッパ美術の原点とされます。土木建築技術に関しては古代ローマが有名ですが、芸術や学術分野は当時から古代ギリシャの評価が高く、ローマ帝国に吸収後もネロ帝やハドリアヌス帝がギリシャ芸術をこよなく愛したことは有名です。 |

|

後の時代のヨーロッパ王侯貴族にとって、古代世界を創り上げたご先祖様たちは誇りと共に憧れでもありました。古代ギリシャや古代ローマの芸術・文化は、王侯貴族の最も重要な教養の1つと看做されてきました。だからこそ古代ギリシャやグレコ・ローマのモチーフは、王侯貴族のアンティークジュエリーでも非常に多いです。この宝物もその1つです。 |

| 古代ギリシャ・ローマがモチーフの美術品 | |

| オマージュ作品 | オリジナルで新たにデザイン |

ペルガモンのソーサスによる紀元前2世紀のモザイクの複製(古代ローマ) ペルガモンのソーサスによる紀元前2世紀のモザイクの複製(古代ローマ) |

『ゼウス&ヘラ』 『ゼウス&ヘラ』シェルカメオ ブローチ&ペンダント イギリス 1860年頃 ¥885,000-(税込10%) |

『ペルガモンの鳩』 『ペルガモンの鳩』シェルカメオ ブローチ イタリア? 1820〜1830年頃 SOLD |

|

古代ギリシャ・ローマをモチーフとした作品も複数のジャンルがあります。右のように、新たにオリジナルで構図を組み立てることもあります。一方で、左のように具体的な古代の作品をオマージュすることもあります。 その場合でも完全に同じものを作ることはせず、異なる技法での表現を試みたり、モチーフに新たな解釈や表現を工夫することもあります。そこにオーダー主や作者ならではの個性と才能が反映されます。それこそが価値となります。贋作など作る意味がなく、同じものを再現しても"停滞"です。人類全体の進化のために、先導役となる王侯貴族は絶えず挑戦し続けます。 |

|

|

さて、この宝物はどちらなのかと言うと、古代ローマのフレスコ画をオマージュした作品です。当時の王侯貴族は一見して元の作品も理解したはずです。 教養のない庶民(成金を含む)のジュエリーは、アンティークであってもこのような教養は反映されません。このような知的な意味が反映されたデザインこそ上流階級のために作られた証ですが、当時の庶民同様、現代の一般の日本人もそのままでは深い理解が難しいと思います。理解できるようになると、アンティークジュエリーの深みと楽しさが異次元となります。この宝物は恐らく少し難解な部類に入るため、丁寧に見て参りましょう!♪ |

1-1. ヴェスヴィオ火山の噴火で埋没したスタビアエ

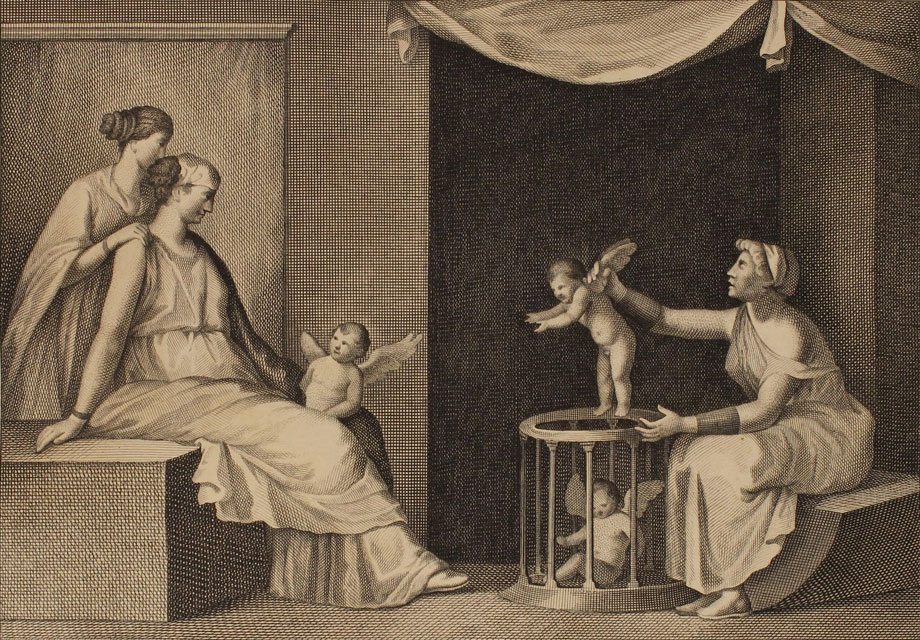

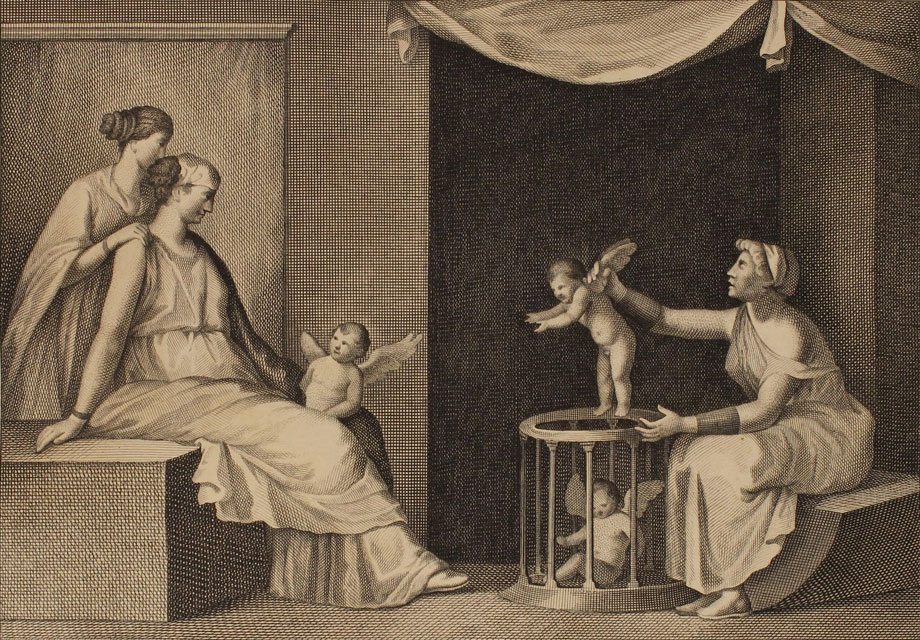

先に結論をご紹介します。オリジナルは79年のヴェスビオ火山噴火で埋没した古代ローマの都市スタビアエで1759年に発掘された貴族の別荘ヴィラ・アリアナのフレスコ画です。 |

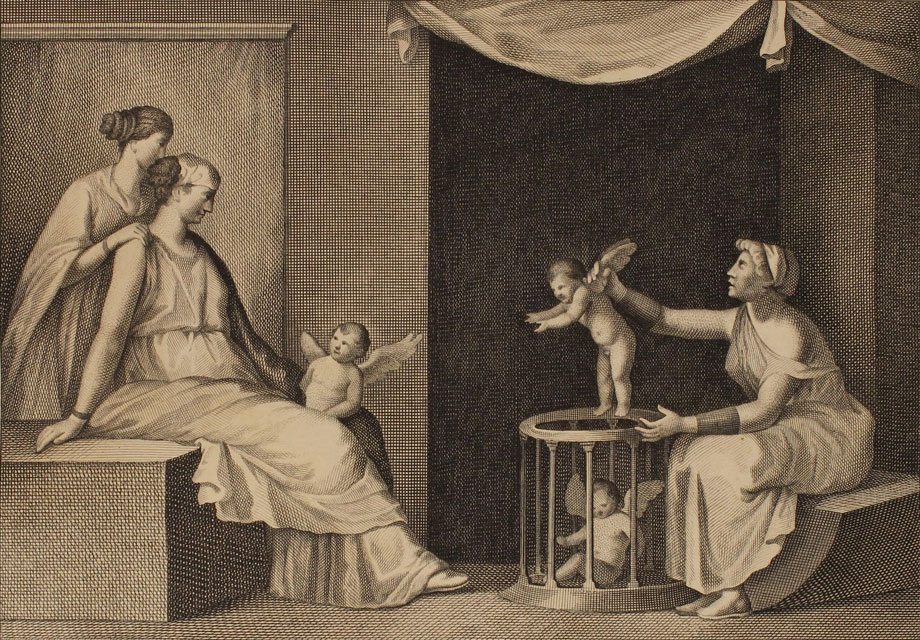

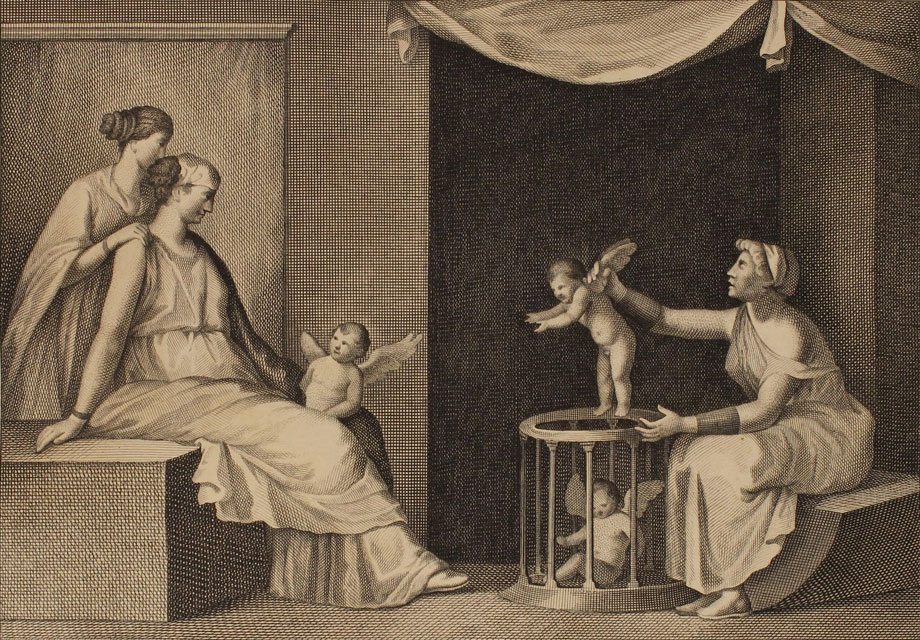

ヴィラ・アリアナのフレスコ画(古代ローマ 紀元前30〜紀元後50年頃) ヴィラ・アリアナのフレスコ画(古代ローマ 紀元前30〜紀元後50年頃) |

作者は分かりませんし、モチーフの当時の正確な意図は分かりませんが、翼のある幼児はアモール(キューピッド/クピド)と看做されイタリア語で『Venditricce di amorini』、フランス語で『La Marchande d'amours』、英語で『The Cupid seller』と題されています。直訳すると日本語では『キューピッド売り』と直訳できます。 なんだか幼児の人身売買のようなヤバい感じにも見えますが、そうではありません。古代ギリシャの思想と古代ローマ社会に関する教養があると、見たそのままではなく、愛に関する普遍のテーマと言える、当時のローマの上流階級社会らしい非常に深い意味が込められていることが分かります。それらは順を追って後述いたします。 |

1-1-1. 軍事司令官プリニウス最期の地となった港町スタビアエ

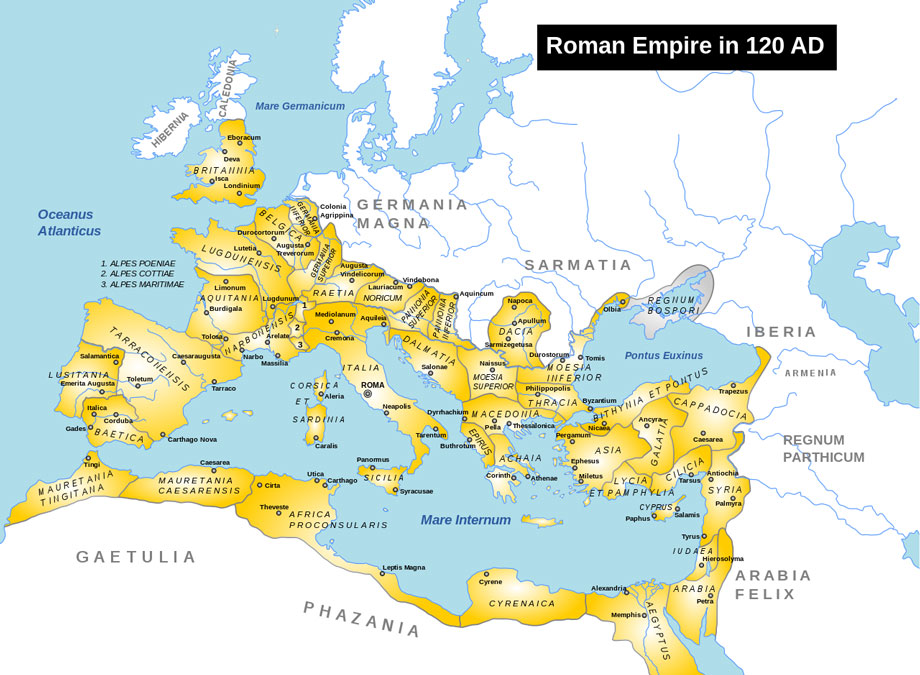

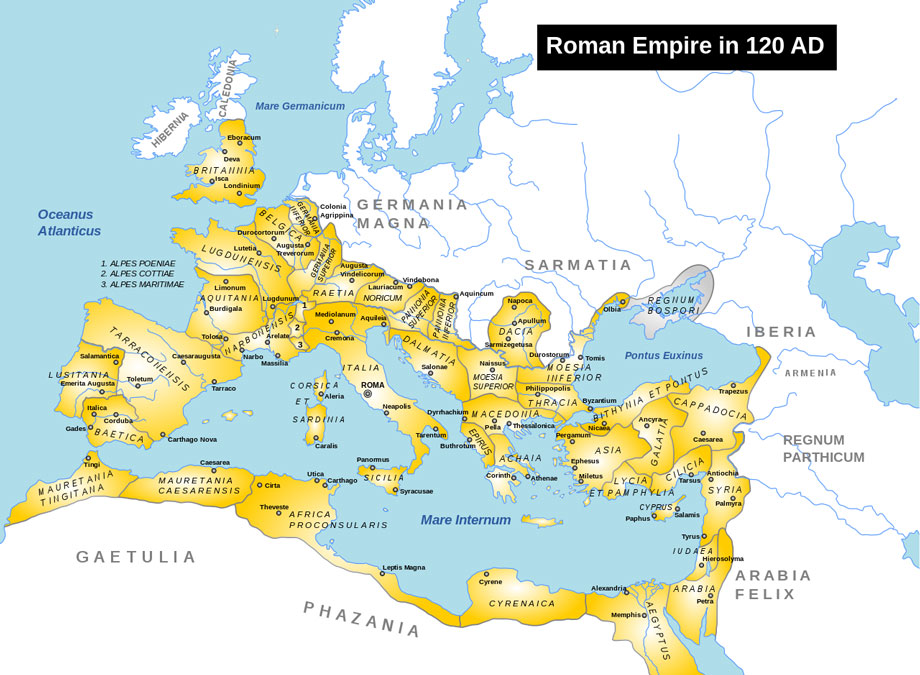

古代ローマの120年頃の領土 古代ローマの120年頃の領土"Roman Empire 120" ©Andrei nacu(5 May 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

フレスコ画が発掘されたスタビアエは、古代ローマの港町の1つでした。トラックも鉄道もない時代、最も安全で効率的な長距の大量輸送は海運でした。地中海をメインに活発に交易が行われ、文化的にも経済的にも大いに発展しました。最大領土となった時代の地図を見ると、その様子が想像できますね。 |

港町スタビアエのフレスコ画(古代ローマ 1世紀) 港町スタビアエのフレスコ画(古代ローマ 1世紀) |

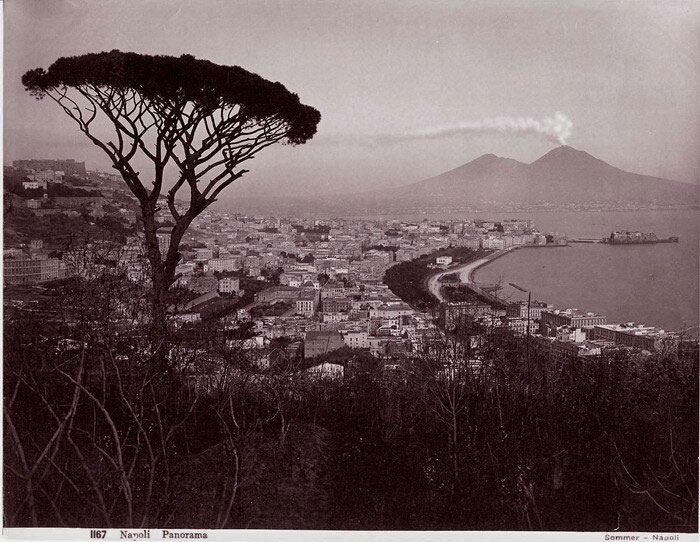

ヴェスヴィオ火山が噴火した79年頃のスタビアエも、港町として大いに賑わっていたでしょう。古代ローマ遺跡の荘厳さを考えると、その繁栄ぶりは如何ばかりだったでしょうね。 |

ナポリの港町ミセヌム ナポリの港町ミセヌム |

79年にヴェスヴィオ火山噴火の際、プリニウスはナポリ湾を挟んだ位置にある、ローマ海軍最大の軍港だったミセヌムでローマ西部艦隊の司令長官に就いていました。 |

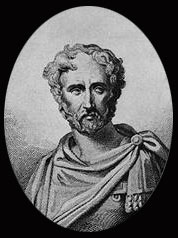

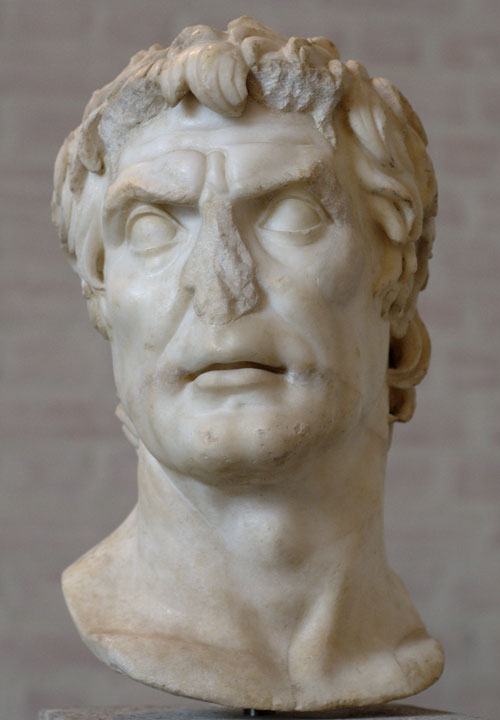

古代ローマの博物学者プリニウス(23-79年) 古代ローマの博物学者プリニウス(23-79年) |

古代ローマの120年頃の領土 古代ローマの120年頃の領土"Roman Empire 120" ©Andrei nacu(5 May 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

百科全書『博物誌』の著者として博物学者の顔の方が有名ですが、政治家で軍人でもありました。どの顔も優秀でローマ帝国の属州総督も歴任しており、百科全書『博物誌』はその傍で著されました。『帝国』は国家連合体のようなものです。『属州』の『総督』は、現代の感覚だと一国の大統領や首相をイメージする方が適切です。 ナポリの港はローマに近く、帝国全体を地政学的に見ても非常に重要であることがお分かりいただけると思います。プリニウスがいかに軍人としても重用されていたかが想像できますね。 |

|

スキーしに月山を登る若かりし頃のGen(1966年、19歳) Genと小元太のフォト日記より スキーしに月山を登る若かりし頃のGen(1966年、19歳) Genと小元太のフォト日記より |

分断化が進み、分断が当たり前となった現代の日本人の意識では学者と聞くと、ともすれば弱そうな引きこもりのガリ勉をイメージしそうです。しかしながら王侯貴族の時代は日本も含め、上流階級は文武両道に加えて芸術も必須というオールマイティが理想とされました。 Genも私も高校は旧藩校です。現在子育て中のお客様から教えていただいた所、少なくとも地方の旧藩校は今でも古い精神が継承されているようです。私が通った当時も武士の時代の精神が継承されており、文武両道やその他の教養を叩き込まれました。書籍などによる又聞き的な知識だけでなく、具体的な経験を元に思考できるので、良い経験ができたと数十年越しに納得しています。Genもスキー部の主将を経験してムキムキです(笑) |

古代ローマの船が描かれたローマンモザイク 古代ローマの船が描かれたローマンモザイク"Romtrireme" ©Mathiasrex(8 February 2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

さて、ナポリのミセヌムにあったユリウス港は、ローマ海軍で最も重要な艦隊『ミセヌム艦隊』の母港でした。ローマ貴族の別荘地でもあり、 ローマ帝国内でいかにプリニウスが重要な立場にあったかが想像できます。 |

黒い雲:79年のヴェスヴィオ火山噴火によって降下した灰と噴石の大まかな分布 黒い雲:79年のヴェスヴィオ火山噴火によって降下した灰と噴石の大まかな分布"Mt Vesuvius 79 AD eruption" ©MapMaster(October 2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

地図で見ると、ローマ海軍最大の軍港ミセヌムからヴェスヴィオ火山は至近です。風向きでナポリが助かったのはラッキーですね。被災地として最も有名なのはポンペイですが、先に発見されたのはより近くのヘルクラネウムです。1738年のヘルクラネウム発見から10年後となる、1748年にポンペイが発見されました。ポンペイ遺跡は堆積物が4m程度で発掘が遥かに容易ということで、20mもの深さで埋没していたヘルクラネウム発掘は中断され、ポンペイに注力されることになりました。20mは圧縮されての数値です。とんでもないですね。 |

ナポリ湾を挟んだヴェスヴィオ火山の眺め(ナポリ 1880-1900年頃) ナポリ湾を挟んだヴェスヴィオ火山の眺め(ナポリ 1880-1900年頃) |

ナポリからも噴火が見えたそうで、プリニウスその立場から友人ら被災者救出すること、さらには博物学者として火山活動を調査するという使命と感情に押され、軍船を率いて向かいました。 |

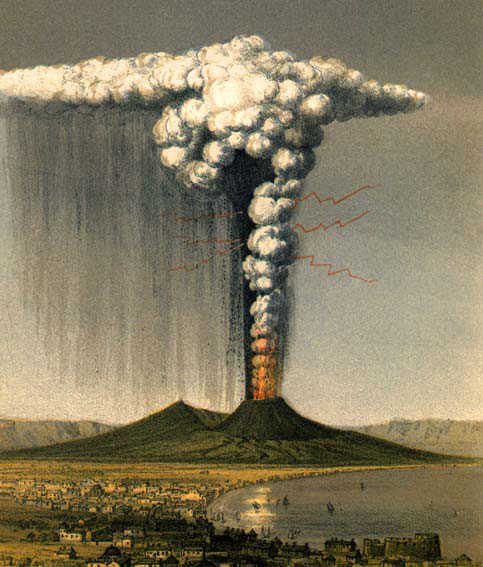

ヴェスヴィオ火山噴火(ジョセフ・ライト 1780年) ヴェスヴィオ火山噴火(ジョセフ・ライト 1780年) |

前代未聞、この世が終わるかのような破滅の世界です。生き残った甥で養子の小プリニウスの記録によると、猛烈な火砕流や土石流と共に、大量の軽石や火山灰が高く噴き上がる大規模噴火だったそうです。これにより、そのような大規模噴火は『プリニー式噴火(プリ二アン噴火)』と名付けられました。 |

『ヴェスヴィオ火山噴火中の聖ジャヌアリウス一行』 『ヴェスヴィオ火山噴火中の聖ジャヌアリウス一行』(アントワーヌ・ジャン=バティスト・トマス 1822年頃) |

地球規模の環境変化や大量絶滅の原因となる『破局噴火(正式な学術用語:ウルトラプリニー噴火)』ほどでないとは言え、視界は終末を思わせるものだったに違いありません。 432年と1631年に準プリニー式噴火があり、1631年には約3,000人の死者が出たそうです。1906年の噴火でも降灰などで約300人が死亡し、イタリア経済の悪化も引き起こし、1908年のオリンピック開催地をローマからロンドンに変更する要因にもなっています。直近だと1944年で、サン・セバスティアーノ村のおよそ半分を埋没たせたそうです。 |

79年も同様だったと考えられている1822年のヴェスヴィオ火山噴火 79年も同様だったと考えられている1822年のヴェスヴィオ火山噴火 |

1822年の噴火は79年と同様だったと考えられており、14kmもの噴煙を噴き上げたそうです。 絵画には火山雷も描かれています。 神の怒り、まさに終末を思わせる光景です。 |

ヴェスヴィオ火山噴火のナポリ湾からの眺め(マイケル・ウトキー 1780年代) ヴェスヴィオ火山噴火のナポリ湾からの眺め(マイケル・ウトキー 1780年代) |

空から降り注ぐ火山淡や火山礫、視界を遮る火山灰、空気を汚す火山ガス。灼熱地獄の火砕流、全てを問答無用で飲み込む土石流。大地を揺らす火山性地震、雷や地鳴り、噴石物と共に空気を揺らす轟音。ミセヌムを出航したプリニウスの艦隊はナポリ湾を渡り、スタビアエに寄港しました。 |

ヴィラ・サンマルコのアトリウム(スタビアエ 古代ローマ) ヴィラ・サンマルコのアトリウム(スタビアエ 古代ローマ)"Napoli(188)" ©Simona Bergami(13 August 2015, 14:20:38)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

スタビアエは当時、古代ローマ屈指の高級住宅地やリゾート、貴族の別荘として知られていました。プリニウスは知人を救出する傍ら噴火活動を調査していましたが、火山性地震が激しくなったため、建物の倒壊を避けようと海岸に避難しました。すると俄かに濃い煙と硫黄の臭いが立ち込め、人々は散り散りに逃げました。しかしプリニウスは動けずその場に倒れ、置き去りにされました。 |

キラウエア火山の火山弾 / Lava bomb(ハワイ 1983年) キラウエア火山の火山弾 / Lava bomb(ハワイ 1983年) |

火山灰の到達で急激に暗闇に包まれる中、火山弾や火山礫、スコリアが降り注ぎます。嗅いだ瞬間に死ぬ有毒ガスが間近に迫る終末の景色。誰もが初めての経験です。慣れぬ土地、方向性も失うような視界不良の中でパニックを起こさない方がおかしく、置き去りはやむを得ないでしょう。3日後に収容されたプリニウスは、眠るような穏やかな姿だったそうです。 |

ガイウス・プリニウス・カエキリウス・セクンドゥス(61-112年) "Como - Dome-Facade -FPlinius the Elder" ©Wolfgang Sauber(14 July 2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 ガイウス・プリニウス・カエキリウス・セクンドゥス(61-112年) "Como - Dome-Facade -FPlinius the Elder" ©Wolfgang Sauber(14 July 2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

甥で養子の小プリニウス(ガイウス・プリニウス・カエキリウス・セクンドゥス)は、プリニウスは喘息持ちだったため、煙で気管支が塞がれて窒息したと記述しています。 火砕サージ(煙)に含まれた火山灰での窒息死は実際セント・へレンズ山大噴火でも発生しており、可能性としては有り得るそうです。また、火砕サージはしばしば灼熱を伴い、吸い込んだことで気管支の熱傷を引き起こした可能性も挙げられます。 しかし硫黄臭がしたという記録や、瞬時に昏倒したという描写は硫化水素の急性中毒が想像されます。窒息だと苦しみそうですが、眠るような表情を考えると苦しまず一瞬で旅立ったようにも感じます。 |

ヴェスヴィオ火山の噴火(マイケル・ウトキー 1780年代) ヴェスヴィオ火山の噴火(マイケル・ウトキー 1780年代) |

小プリニウスは「この光景は、伯父のように研究熱心な人にとっては調査研究すべき価値がある現象と思われたのです。」と記しています。また、プリニウスは夜明け前から仕事を始め、勉強している時間以外は全て無駄な時間と考え、読書をやめるのは浴槽に入っている時間だけだったと伝えています。 私も幼少期から重度の活字中毒で、学校の図書館や市の図書館の本を限界の数、借りて読んでいました。だいたい月50冊ペースで、最終的には読む本(興味が持てる分野)がなくなってしまいました。大人になってからも時間がもったいなくて、お風呂に本を持ち込み、浴槽で本を読みながら歯を磨いていました。読書、半身浴、歯磨き(笑)本はシワシワになります。書籍が大量印刷で安価に手に入るようになった、今の時代だからこそできます。 |

ヴェスヴィオ火山の溶岩流(マイケル・ウトキー 1780年代) ヴェスヴィオ火山の溶岩流(マイケル・ウトキー 1780年代) |

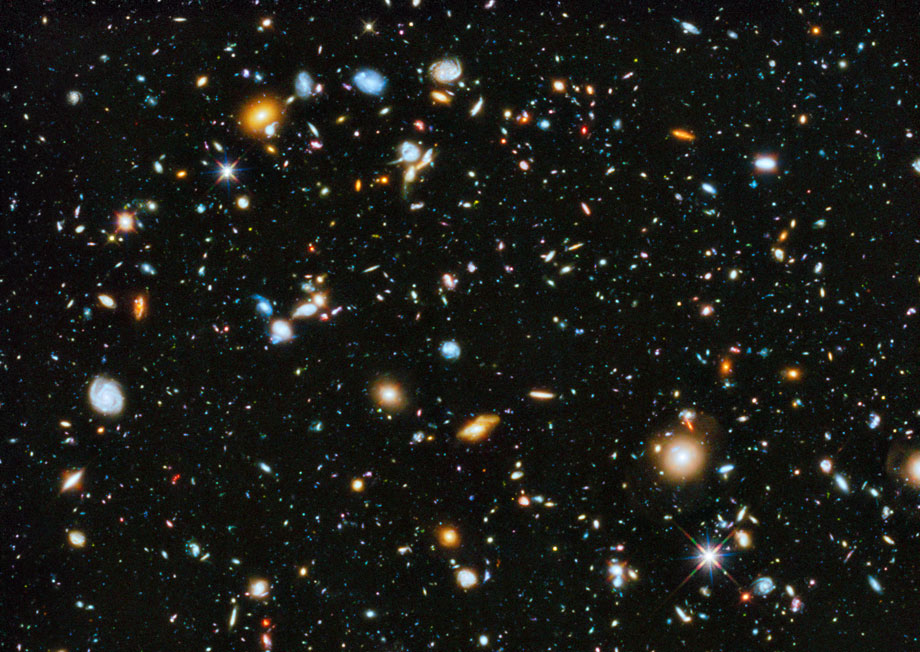

5歳の頃に『死』の概念を知ってからずっと興味津々で、『ブラックホール』を知ってからは、どうせ死ぬなら死ぬ時はブラックホールに吸い込まれながら観察しつつ死にたいと考えていました。 自分でも、知的好奇心で最後は身を滅ぼすのではと思うほどです。 『死』を無意味でダメなものとしか捉えず、生きるという『手段』自体が目的化し、70代80代で亡くなる人に対しても早すぎる、もっと生きていればとコメントする人もいます。しかし、プリニウスのこの旅立ち方に私はとても共感します。 |

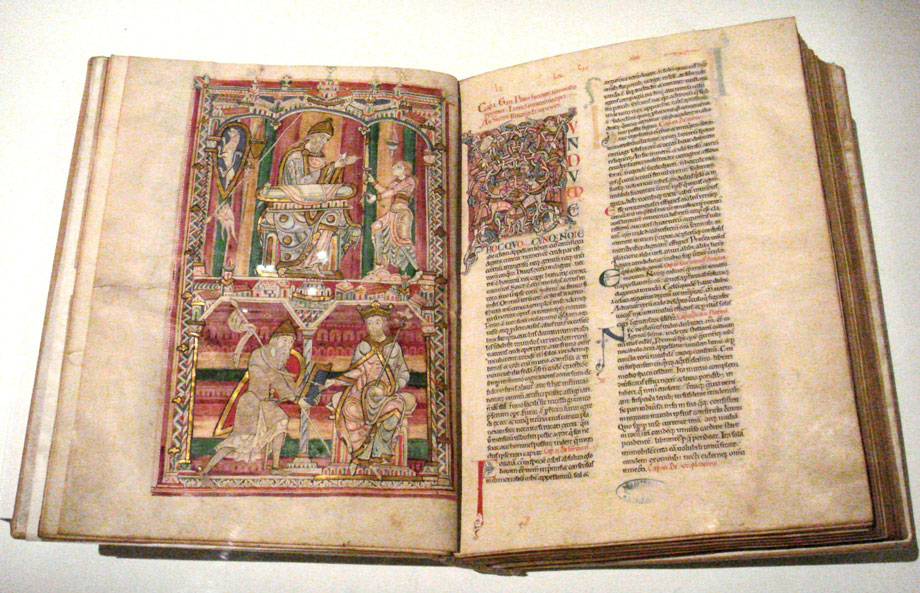

『博物誌』(ガイウス・プリニウス・セクンドゥス 1世紀後半) 『博物誌』(ガイウス・プリニウス・セクンドゥス 1世紀後半)フランスのサン・ヴァンサン・ヴァン修道院 12世紀半ばの写本 |

一生に一度、誰でもは経験できない大チャンスです。プリニウスほどの人物だったからこそ、それは余計に理解したことでしょう。未知への好奇心。興味津々で自由に行動し、最期に大いなる景色を目に恐らく苦しむことなく旅立ちました。55歳での旅立ちは実際に早いとは感じますが、著書『博物誌』は全世界の上流階級や知的階層に長く必須の教養として愛読されるほど、価値ある状態に到達していました。 |

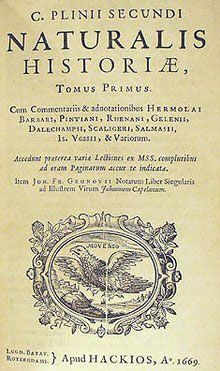

1669年版『博物誌』表紙 1669年版『博物誌』表紙 |

生きている限りやりたいことはいくらでも閃いたはずですが、毎日を全力で生きてきたからこそ、道半ばの無念などないでしょう。 プリニウス没時点で『博物誌』は未完でしたが、最初の10冊は出版されており、残りは小プリニウスが引き継いで出版しました。全37冊10巻のジャンルで構成される網羅的大作です。 突然の死であったにも関わらず、意志を継いでくれる優秀な人が身近に存在したことも重要です。普段から知識も共有した上で、意志を共感してもらえていてこそです。 「俺が主役、俺だけが主役!周りは分かっていなくて良いんだ!俺の優位性を保つためにも、他人には何も教えん!」という思考の人ならば本人の死と共に全て潰えます。 |

現代は死が身近ではなくなり、『ずっと生きていることが当然』という意識が全体的に強くなったせいか、「永遠の命を手に入れると創造的なことをしなくなり、進化する意欲も失い停滞する。」という寓話も彷彿とさせます。いつかするという後回しや、身近な人をぞんざいに扱うという行為は、いつ死ぬか分からないという意識がある人にはあり得ません。『死』の意識は、毎日を全力で生きる糧となります。そのような人にとって死は敗北ではありませんし、55歳で何も成し得ていないということもないのです。 プリニウスは偉大な功績と共にこの劇的な最期もあり、ともすれば皇帝以上に上流階級の世界で名を遺しました。その最後の地が、スタビアエなのです。 |

1-1-2. 特に建築&芸術の評価が高いスタビアエの別荘

共和政ローマ独裁官ルキウス・コルネリウス・スッラ(紀元前138-紀元前78年) 共和政ローマ独裁官ルキウス・コルネリウス・スッラ(紀元前138-紀元前78年) |

スタビアエは『同盟市戦争』により、一度スッラに破壊されました。 都市国家ローマと同盟を結んでいた、主にイタリア南部の都市国家や部族がローマ市民権を求め蜂起した、紀元前91年から数年間にかけての戦争です。 紀元前89年4月30日に町が占領され、さらに破壊されました。 |

ヴィラ・サンマルコからの眺め(スタビアエ 古代ローマ) ヴィラ・サンマルコからの眺め(スタビアエ 古代ローマ)"Villa san Marco vista" ©Rjdeadly(27 November 2018, 11:06:35)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

戦後スタビアエは再建され、裕福なローマ人にとって人気の高いリゾートとなったとプリニウスが記録しています。もともと気候が良い上に、海洋交易の拠点としても地の利が高く、高さ50mの岬の端に沿って数マイルに渡り豪華な別荘が建設され、どの別荘もナポリ湾を一望できるパノラマビューが堪能できたそうです。 |

黒い雲:79年のヴェスヴィオ火山噴火によって降下した灰と噴石の大まかな分布 黒い雲:79年のヴェスヴィオ火山噴火によって降下した灰と噴石の大まかな分布"Mt Vesuvius 79 AD eruption" ©MapMaster(October 2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

スタビアエはポンペイの南西約4.5kmの位置にあり、ヴェスヴィオ火山から16kmしか離れておらず、最大5mの深さの火山灰で埋没しました。再発見はポンペイと同時期の1749年です。知名度としてはポンペイが圧倒的で、庶民の日常の暮らしぶりが伝わってくる発掘品などが有名です。現代では庶民の大人気観光地の1つともなっていますね。 |

ヴィラ・サンマルコの柱廊(スタビアエ 古代ローマ) ヴィラ・サンマルコの柱廊(スタビアエ 古代ローマ)"Villa San Marco(Stabia)WLM 131" ©Mentnafunangann(31 July 2014, 10:21:28)/Adapted/CC BY-SA34.0 |

一方、スタビアエはローマ帝国エリートが最も集中したとされる海辺の巨大別荘地で、ローマ貴族の別荘地として最も有名です。最盛期と言える時代の上流階級の上質な遺物が非常に良い状態で保存されており、ローマの別荘の中で最も素晴らしい建築と芸術の遺跡として知られます。 |

『獅子座』 『獅子座』古代ローマ ジャスパー・インタリオ リング 古代ローマ 2世紀(リングはヴィンテージ) ¥2,800,000-(税込10%) |

庶民の賑わいある暮らしぶりも楽しいですが、古代美術も含め、HERITAGEがご紹介しているヨーロッパ王侯貴族の宝物にご興味をいただいている方は、スタビアエは絶対に知っておくべき教養の1つなのです!♪ |

1-1-3. スタビアエの超有名な別荘ヴィラ・アリアナ

この宝物のモチーフとなったフレスコ画が見つかったヴィラ・アリアナは、スタビアエで最も古い『オティウム』です。日本語の『あはれ』や『をかし』も具体的な言語で明確に説明するのが難しいですが、『Otium』も抽象用語で、『レジャー別荘』など表現されたりします。 |

|

自己実現のための活動をするための非日常空間、余暇を過ごす場所などの意味を含み、食べること、遊ぶこと、リラックスすること、熟考すること、学術的な活動をすることなどを意図した設計になっています。知的、高潔などのポジティブさも含み、もともと『オティウム』は芸術的に価値があること、或いは啓発的であること、インスピレーションを生み出す活動の場、それに専念する場として表現され、ビジネスマンや外交官、哲学者や詩人など当時の上流階級や知的階級にとって特別な意味がありました。 |

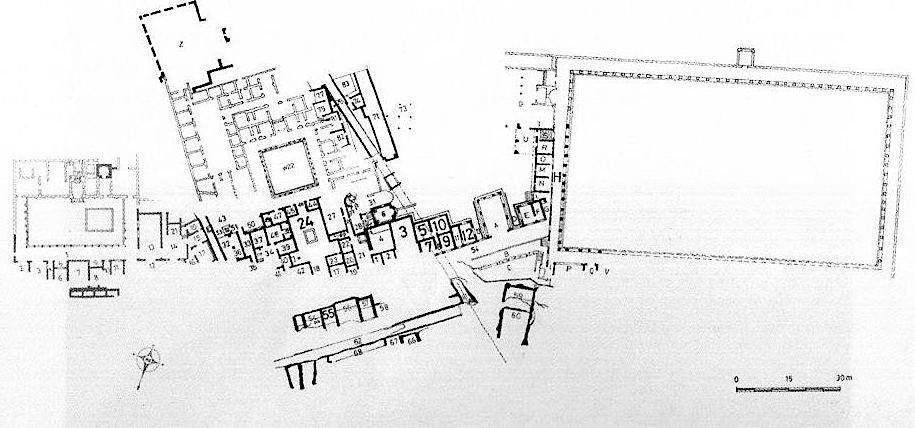

ヴィラ・アリアナ(スタビアエ 紀元前2世紀〜紀元後79年) ヴィラ・アリアナ(スタビアエ 紀元前2世紀〜紀元後79年)"Villa Arianna(Stabia)WLM 082" ©Mentnafunangann(26 March 2015, 12:31:47)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

先にご紹介した通り、ローマ帝国屈指の高級住宅街/別荘地としてのスタビアエは、紀元前89年に同盟市戦争で破壊された後に復興してのものでした。しかしヴィラ・アリアナは紀元前2世紀に遡り、150年に渡って拡張されたオティウムです。約11,000平方メートルの敷地の中で、まだ2,500平方メートルしか発掘されていません。また、傾斜部分の地滑りでいくつかの部屋は失われています。 |

ヴィラ・アリアナのペリスタイル/中庭(スタビアエ 紀元前2世紀〜紀元後79年) ヴィラ・アリアナのペリスタイル/中庭(スタビアエ 紀元前2世紀〜紀元後79年)"Villa Arianna 13" ©Mentnafunangann(27 February 2011, 10:41:14)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

長年の拡張で複雑な設計になっていますが、アトリウム、温泉、トリクリニウム(食事室)、ペリスタイル(中庭/ポーチ/庭園)の4つの使い勝手が良いセクションで構成されます。成金の時代となった現代と異なり、貴族の時代は人間そのものの価値が最も重視され、表面的な見た目ではなく内面を深耕するため、いくらでも惜しみなく贅沢に投資していました。一体どのような人たちが、どのように時間を過ごしたのでしょうね。 |

1-1-4. ローマ帝国を象徴するヴィラ・アリアナのフレスコ画

ヴィラ・アリアナのベッドルームは20を超え、そこからは古代ローマ美術の中でも特に重要とされる評価の高いフレスコ画が多く見つかっています。 |

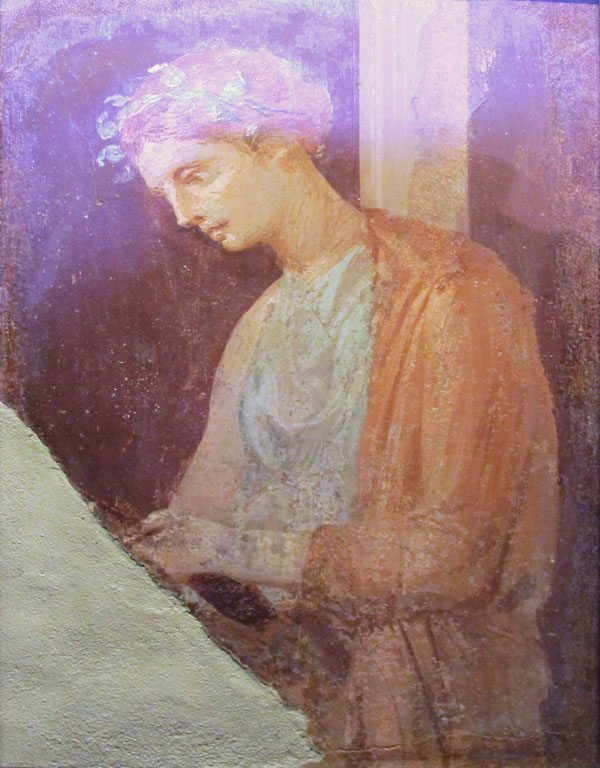

『フローラ』(ヴィラ・アリアナ 紀元前1世紀)©ArchaiOptix(7 October 2018)/Adapted/CC BY-SA 4.0 『フローラ』(ヴィラ・アリアナ 紀元前1世紀)©ArchaiOptix(7 October 2018)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

『豊穣の女神』 『豊穣の女神』カルセドニー・インタリオ 古代ローマ 2世紀頃 SOLD |

『コルヌコピア』 『コルヌコピア』ダイヤモンド ブローチ イギリス 18世紀後期 SOLD |

豊穣の角コルヌコピアを手にしたフローラのフレスコ画もその1つで、ローマ帝国の最も有名かつ象徴的なフレスコ画の1つと位置付けられた作品です。1759年に発見されました。18世紀後期に右のような、ダイヤモンドをふんだんに使った超贅沢なコルヌコピアの最高級ブローチが制作されたのもご納得いただけると思います。そして、ヨーロッパの王侯貴族は古代美術の蒐集家でもありました。中央の『豊穣の女神』のような、特に優れた古代ローマ時代の宝物を身につけることがいかに尊ばれたかも、ご想像いただけると思います。 |

||

鏡を見ながら髪を整える女性(ヴィラ・アリアナ 1世紀)©Carole Raddato from FRANKFURT, Germany/Adapted/CC BY-SA 2.0 鏡を見ながら髪を整える女性(ヴィラ・アリアナ 1世紀)©Carole Raddato from FRANKFURT, Germany/Adapted/CC BY-SA 2.0 |

『レダと白鳥』(ヴィラ・アリアナ 1世紀) 『レダと白鳥』(ヴィラ・アリアナ 1世紀) |

これらもヴィラ・アリアナで発見されたフレスコ画です。ご覧になったことがある方も多いでしょう。 |

|

『ヒッポカンポスに乗るネレイド』(ヴィラ・アリアナ 1世紀頃) 『ヒッポカンポスに乗るネレイド』(ヴィラ・アリアナ 1世紀頃) |

『ヒッポカンポス』 『ヒッポカンポス』ニコロ・インタリオ 古代ローマ 1世紀頃 ¥3,000,000-(税込10%) |

ヒッポカンポス(海馬)に乗るネレイドのフレスコ画も発見されています。ヒッポカンポスは神々やそれに連なる高貴な血筋の人の乗り物です。また、ニコロも美意識の高い貴族に愛された高価な石でした。当時からガラスで安価な模造品も作られているほどです。同時代の美術品を身につけながら、同じモチーフを楽しむのも最高に楽しいことですね。教養があるほど楽しめる世界ですし、教養なしに深く理解することはできない世界です。 |

|

『フローラ』(ヴィラ・アリアナ 紀元前1世紀)©ArchaiOptix(7 October 2018)/Adapted/CC BY-SA 4.0 『フローラ』(ヴィラ・アリアナ 紀元前1世紀)©ArchaiOptix(7 October 2018)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

『キューピッド売り』(ヴィラ・アリアナ 紀元前30〜紀元後50年頃) 『キューピッド売り』(ヴィラ・アリアナ 紀元前30〜紀元後50年頃) |

このようにローマ帝国を代表するような有名フレスコ画がいくつもある中で、『フローラ』と並び非常に重要とされるのが、同1759年に発見されたこの『キューピッド売り』です。18世紀中にヨーロッパ全土で知れ渡る有名作品となり、新古典主義に影響を与え、特に多くのオマージュ作品が生み出されたことでも知られます。しかし、現代では『フローラ』に比べると知名度が低いでしょうか。それは後述する通り、この作品の難解さがあるかもしれません。 |

|

1-2. 一般的な高級ラーヴァ・カメオのモチーフとの違い

1-2-1. 王侯貴族のための高級品の特徴

ラーヴァ・カメオはお土産用に安価な安物が大量生産されています。今でも市場でそれなりの数を見ることはできますが、Genも数点しかお取り扱いしていません。私たちの基準を満たすレベルの高級品は、滅多にないからです。Genがこれまで市場を見てきた感覚として、普通のラーヴァ・カメオのモチーフは大体決まっており、エンジェルや女神、歴史的人物の顔という印象です。 |

|

|

| 私たちの基準を満たすクラスの宝物だと、モチーフやデザインも特別です。必ず王侯貴族ならではの知的な教養であったり、持ち主の好みやセンスが伝わってくる要素を感じ取ることができます。 | |

『異色のカメオ』 『異色のカメオ』ラーヴァ・カメオ デミ・パリュール(ピアス&ペンダント) イタリア 19世紀中期 SOLD |

『エンジェル』 ラーヴァ・カメオ ペンダント&ブローチ イタリア 1860年頃 SOLD |

左は美術館にあってもおかしくないクラスで、装飾性の高いアンフォラをデザインしています。取手は白鳥で、女神の表現も独特です。古代ギリシャの中でもより古い時代らしい雰囲気、ともすれば畏怖の念も感じさせるような神々しさと迫力があります。 右はぽっちゃりエンジェル系ですが、後ろ姿の鳩の構図と言い、立体的な彫りの良さも含めて上質さが滲み出ています。何といっても黒いラーヴァ・カメオ自体が滅多に見ないもので、しかもエンジェルを黒で表現しているという唯一無二性が良いです。大衆向けの、可愛いだけの稚拙なぽっちゃりエンジェルとは一線を画す孤高の魅力を放っています。 |

|

| 【参考】HERITAGEでは扱わないクラス | ||

|

|

|

教養や知識がない庶民は、単純で分かりやすいものを好みます。だから女神や女性の胸像や、ぽっちゃりエンジェルなどの単純な構図が圧倒的に多いです。デザインに込められた意味はなく、深みは感じようもありません。見てくれだけの薄っぺらいアクセサリーです。 |

||

|

今回の宝物のように、複数の人物や背景まで表現したラーヴァ・カメオ自体が珍しいです。 教養がなければただの古代ギリシャ的なモチーフとしか捉えませんが、教養があれば「古代ローマのヴィラ・アリアナのあの作品ですね!♪」とすぐに理解できます。 |

そこからさらに話がはずんでいきます。モチーフの解釈について議論したり、当時の古代ローマに関する話題であったり、社交界らしい知的な話題に花が咲きます。これだけ複雑な構図を彫刻するのは大変です。見てもモチーフを理解できない庶民のために作ることはあり得ず、間違いなく上流階級のために作られた特別なラーヴァ・カメオと言えるのです。 |

1-2-2. 使いやすい高級ラーヴァ・カメオ

|

|

←等倍↑ ←等倍↑ |

今回のラーヴァ・カメオは複雑な構図でありながら、ブローチとして楽しみやすい立体感が魅力です。 |

|

のっぺりした印象にならない程度に厚みがありつつ、ぶつけて破損する不安を極力おさえた、実に巧みな彫りです。実はラーヴァ・カメオでこのような作行の高級品は、極めて珍しいです。 |

『ニンフと動物たち』 『ニンフと動物たち』ラーヴァ・カメオ ブレスレット イタリア 1850〜1860年頃 SOLD |

ラーヴァ・カメオはヴェスヴィオ火山の溶岩が材料です。 材料は無尽蔵に手に入る上に、ハード・ストーンと比較すると柔らかく彫りやすいことが特徴です。 だから、大きさや彫りやすさなどに制約があるストーン・カメオやシェル・カメオでは不可能な表現が好まれる傾向にあります。 |

|

|

このラーヴァ・カメオも、まさにそれを体現したような作品です。ただ、これをジャラジャラのブレスレットとして気軽に使おうとは思えないでしょう。 |

|

よほど特別なシーンで始終注意しながら1度だけ着用し、基本的には美術品として飾って楽しむ印象です。 |

『異色のカメオ』 『異色のカメオ』ラーヴァ・カメオ デミ・パリュール(ピアス&ペンダント) イタリア 19世紀中期 SOLD |

このデミ・パリュールも同様で、気軽に日常使いするようなものではありません。 |

『エンジェル』 ラーヴァ・カメオ ペンダント&ブローチ イタリア 1860年頃 SOLD |

←等倍 ←等倍 |

|

|

この宝物は、ご縁をいただいたお客様が使いやすいと、ご愛用くださっています♪ ラーヴァ・カメオらしい立体的な彫りですが、2.7×2.2cmと小ぶりで、重さも6.8gに収まっているからこそです。 |

黒だとオニキスやジェットのカメオもありますが、オニキスだと重たくなりますし、オニキスもジェットも高級品は磨き上げて黒光りさせる傾向があります。それが高級感となりますが、場合によっては仰々しい雰囲気で、カジュアルに使いにくかったりもします。高級品だからこそこのカメオも磨き仕上げはバッチリですが、ラーヴァ独特の質感によって落ち着いた雰囲気があります。 |

←等倍 ←等倍 |

今回の宝物は5.0×3.7cmで、通常の宝石を使った最高級ジュエリーと比べるとサイズ感がありますが、シックな色彩と高い芸術性によって悪目立ちしません。 また、視覚的にはカメオとして立体感がありながら、ぶつけないかと耐えず気が休まらなくなるような、極端な厚みはありません。 このような、実際に着けて楽しみやすい高級ラーヴァ・カメオは案外貴重です。 |

|

1-2-3. 厚みのなさを特徴とする美意識の高いラーヴァ・カメオ

『黄金馬車を駆る太陽神アポロン』 『黄金馬車を駆る太陽神アポロン』シェルカメオ ブローチ&ペンダント イタリア 19世紀後期 ¥1,330,000-(税込10%) |

ストーン・カメオは石の分量が増えるほど重くなり、ジュエリーとしての着用に適さなくなるので、大きさを追求することは一般的ではありません。 シェルカメオの場合、天然の貝殻を使う性質上、大きさや厚みも兼ねた美しい上質な素材は貴重です。 そのような貝殻は素材自体が稀少価値のある高級品ですから、第一級の腕を持つ彫刻家が優先的に手に入れることになります。 安物は小さくて質の悪い粗末な貝殻に、稚拙な彫りという組み合わせとなります。 |

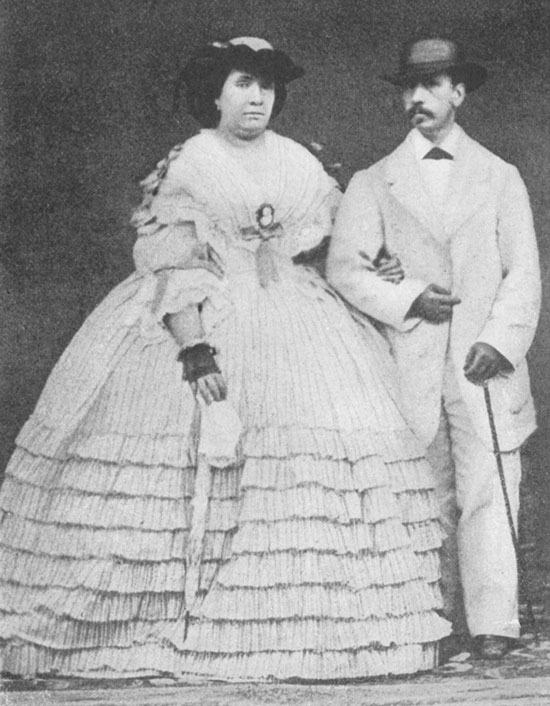

| ミッド・ヴィクトリアンのヨーロッパ王族 | ||

英国君主ヴィクトリア女王(1819-1901年)1859年、40歳頃 英国君主ヴィクトリア女王(1819-1901年)1859年、40歳頃 |

メアリー王妃の母/ヴィクトリア女王の従妹テック公妃メアリー・アデレード(1833-1897年)1860年、26歳頃 メアリー王妃の母/ヴィクトリア女王の従妹テック公妃メアリー・アデレード(1833-1897年)1860年、26歳頃 |

スペイン女王イザベル2世(在位:1833-1868年)夫妻 スペイン女王イザベル2世(在位:1833-1868年)夫妻 |

19世紀中期は産業革命によって中産階級が台頭し、可処分所得でジュエリーも買い漁るようになりました。大堤帝国に於ける経済活動ととしてその勢力を無視できなくなり、ヴィクトリア女王は庶民の手本となるよう意識して積極的に振る舞うようになりました。 現代ではセレブやモデル、女優がファッションリーダーとして参照されますが、王侯貴族の時代のファッションリーダーは王侯貴族でした。ミッド・ヴィクトリアンのヨーロッパは女王の時代であり、男性を立てる慎ましやかな女性ではなく、女性自身の主張の強さが求められました。加えて、体型的にもボリュームのある女性が高位貴族に多くいた特殊な時代でもありました。ヴィクトリア女王も20代そこそこから肥満体質を気にしていました。 |

||

メアリー王妃の母・テック公妃メアリー・アデレード(1833-1897年)1885年、26歳頃 メアリー王妃の母・テック公妃メアリー・アデレード(1833-1897年)1885年、26歳頃 |

特にヴィクトリア女王の従姉妹で後のメアリー王妃の母メアリー・アデレードは幼少期から「太っちょメアリー」のあだ名がつくほど肥満体だった上に、派手好みで有名でした。 パーティや高価な食事、衣類やジュエリーの購入、海外でのバカンスなど浪費しまくり、借金から逃れるために一家で海外逃亡したほどです。それでも現地でチヤホヤされたい欲を抑えきれず、自ら身分を明かすような人物でした。 社交界を構成する高位貴族がこのような傾向だったため、ミッド・ヴィクトリアンは王侯貴族のジュエリーでも自己顕示欲の強い成金趣味が流行しています。その性質は娘メアリー王妃にも受け継がれ、現代の英国王室にもつながっています。 |

それを庶民が手本とするわけです。その傾向たるや、推して知るべしです。ヴィクトリアン中後期の庶民用の安物がハリボテ的で成金感が強いのは、このような背景があるからです。 |

| 【参考】HERITAGEでは扱わないクラス | ||

|

|

【引用】© 2025 Southern Jewelry News, E. D. Marshall Jewelers 【引用】© 2025 Southern Jewelry News, E. D. Marshall Jewelers |

王侯貴族に憧れを抱く庶民も、巨大で派手なジュエリーが欲しくてしょうがありませんでした。しかし、シェルカメオではそれは叶わない願いです。ラーヴァ・カメオの場合、材料は溶岩なので無尽蔵に存在します。材料自体には稀少価値はありません。ここぞとばかりに、巨大さを追った庶民用の成金嗜好の安物が作られました。 |

||

| 最高傑作のシェル・カメオ | 安物の稚拙なラーヴァ・カメオ |

『夜の女神 Nyx ニュクス』 『夜の女神 Nyx ニュクス』突起状ヘルメット貝のカメオ イタリア 1860年頃 SOLD |

【参考】稚拙な彫りのラーヴァ・カメオ 【参考】稚拙な彫りのラーヴァ・カメオイタリア 19世紀後期 【引用】© 2025 Southern Jewelry News, E. D. Marshall Jewelers |

シェルカメオは厚みのある稀少価値の高い貝を使った、稚拙な彫りの安物は存在しません。しかし、ラーヴァ・カメオの場合は厚みがあっても彫りが全然よくない安物が大量に存在します。稚拙な腕の職人でも柔らかくて彫りやすい上に、失敗してもいくらでも安く素材は手に入るからです。 |

|

| 【参考】HERITAGEでは扱わないクラス | |

|

|

19世紀後期は、庶民向けにこのような稚拙な彫りの安物ラーヴァ・カメオが量産されました。巨大さや厚さに憧れを抱く、自己顕示欲の強い成金嗜好の人には喜ばれたのでしょう。 |

|

|

|

王侯貴族のための高級品でも厚みのある彫りが大半なので、このように厚みを抑えた高級品というのは過去48年間で初めてというほど珍しいです。 背景まで表現するという複雑なモチーフ自体も珍しいですが、通常の高級品よりもさらに古い時代のラーヴァ・カメオだからこその特徴であり、魅力と言えます♪ |

||

|

||||

|

|

|

←等倍↑ ←等倍↑ |

この厚みでこの立体の表現力、実に見事です!♪ |

2. 難解さ故に知的階層に人気を博した有名モチーフ

ナポリのスタビアエで発掘されたフレスコ画『キューピッド売り』は、ナポリ王の命によってポルティチ王宮に運ばれました。 |

ヴィラ・アリアナのフレスコ画(古代ローマ 紀元前30〜紀元後50年頃) ヴィラ・アリアナのフレスコ画(古代ローマ 紀元前30〜紀元後50年頃) |

2-1. 後世の芸術への多大なる影響とオマージュ作品

2-1-1. ナポリ王に王宮で独占的に蒐集されたローマ帝国の発掘品

ナポリ・シチリア王、スペイン王カルロス3世(1716-1788年) ナポリ・シチリア王、スペイン王カルロス3世(1716-1788年) |

当時のナポリ王はカルロ7世でした。シチリア王としてはカルロ5世、ボルボン(ブルボン)朝のスペイン王としてはカルロス3世で、スペインの啓蒙専制君主として知られます。 |

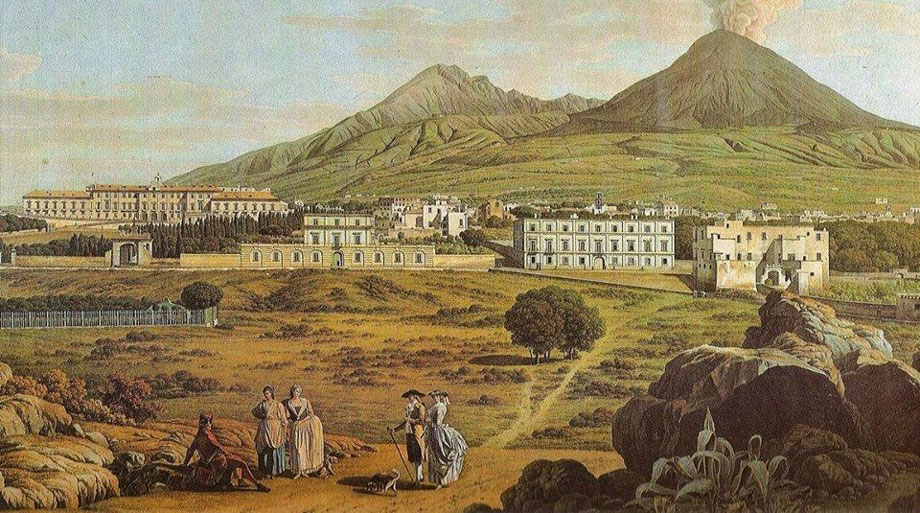

ナポリのポルティチ王宮(1783-1784年) ナポリのポルティチ王宮(1783-1784年) |

スタビアエを含め、ローマ帝国の発掘品は王カルロスによってナポリのポルティチ王宮に集められました。ヘルクラネウムの遺跡から僅か数百メートルの海岸沿いにあり、西にはナポリ湾、東にはヴェスヴィオ火山という立地でした。この絵画でも普通に噴火していますね。桜島のように共存している感じでしょうか・・。 |

ナポリ・シチリア王、スペイン王カルロス3世(1716-1788年) ナポリ・シチリア王、スペイン王カルロス3世(1716-1788年) |

ナポリ・シチリア王妃、スペイン王妃マリア・アマリア・フォン・ザクセン(1724-1760年) ナポリ・シチリア王妃、スペイン王妃マリア・アマリア・フォン・ザクセン(1724-1760年) |

ポルティチにあったエルブフ公エマニュエル・モリスの別荘に1738年、ナポリ王カルロス夫妻が訪れる機会がありました。国王夫妻はこの地をとても気に入り、単なる私邸ではなく、外国から来る要人を招いたりする重要な王宮として宮殿を建設することしました。 |

|

ポルティチ王宮のフレスコ画で装飾されたサロン(ナポリ 18世紀) "Reggia di Portici - interno" ©Ferdinando Scala(9 August 2011)/Adapted/CC BY 3.0 ポルティチ王宮のフレスコ画で装飾されたサロン(ナポリ 18世紀) "Reggia di Portici - interno" ©Ferdinando Scala(9 August 2011)/Adapted/CC BY 3.0 |

1738年末から作業が始まり、内装は当時の有名なフレスコ画家によって装飾され、庭園も大理石彫刻で彩られました。 そのような中で古代ローマの貴族の別荘や邸宅の発掘が相次ぎ、宮殿に集められました。 その1つがヴィラ・アリアナで見つかったフレスコ画『キューピッド売り』でした。 |

2-1-2. 限られた者だけが観ることのできる特別な美術品

盗品売買と貴重な古代美術の散逸を防止するため、ナポリ王カルロスは発掘に関する王室の独占を厳格化し、違法なものは厳しく処罰しました。 |

ナポリ・シチリア王、スペイン王カルロス3世(1716-1788年)と母エリザベス王妃 ナポリ・シチリア王、スペイン王カルロス3世(1716-1788年)と母エリザベス王妃 |

しかしさすが啓蒙専制君主、現代の成金とは思考が根本から異なります。 生まれながらにして高貴であり、神に認められし絶対的な存在です。神の代行者たるこの身分に生まれたことそのものが人としての価値の証であり、"その他大勢の凡人"の承認や賞賛は不要です。 成金だったら、自ら大々的に見せつけて広く賞賛を欲しがります。だから成金を主要顧客とする現代の美術品ビジネスでは、わざわざ書籍を出版したり、メディアや雑誌で紹介したり、美術館や企画展に個人蔵として出展させることで成金の自己顕示欲や承認欲求を満たし、販売に結びつける手法も確立されています。 |

しかし真の高貴なる者の精神は、そのような次元には存在しません。分かっていない人にまで見せたがりませんし、衆目に晒して目垢がつくことをむしろ嫌がります。人々をバカにしているわけではなく、成金思考と比べて優劣があるものでもなく、単にそういう精神性です。 そういうわけで、ポルティチ王宮に新設した考古学美術館は、選ばれたゲストだけが事前予約によるツアー制でのみ鑑賞することが許されました。ツアー中にメモや絵を描くことは禁止され、参加者の不満の声も残っています。 |

9歳頃のナポリ・シチリア王、スペイン王カルロス3世(1716-1788年) 9歳頃のナポリ・シチリア王、スペイン王カルロス3世(1716-1788年) |

誰も頼んでもいないのに見せびらかしてきたりする、成金嗜好の人とは真逆です。 ドヤらないと誰にも注目されないのは、価値のなさの証です。そして、自らドヤらないと誰からも注目されないことを、無意識では本人もよく分かっているからこそドヤります。自信など皆無で、在るのは虚勢を張った虚飾だけです。そこはかとなく痛々しさを感じる原因です。 無価値なものを無理やり見させる努力ではなく、価値を上げるために尽力すべきですが、その根本が理解できていないから痛々しく、しかもどれだけ努力しても実らないのです。 |

その芯の部分を実力的にも精神的にも確固たるものにするため、ヨーロッパ王族は物心つかない頃からスパルタ教育を受けるわけです。『平均値』など見ていないからこそ、己の才能に甘んじることはありません。誰より天賦の才があってもより高みを目指し、時間と労力をかけた努力によって実力を血肉とします。そのような『実力』に基づく自信は揺らぎようがありません。自己満足の世界であり、他者に褒めてもらう必要はなく、だからこそ褒めてもらうための自己顕示などしません。但しこのような人種は、自身が自分に対して最も厳しいです。 平均値にいたがるのは凡人たる庶民の性質であり、そもそもの気質が違います。庶民側の気質で王侯貴族を測ろうとしても、頓珍漢な答えにしかならない理由です。あくまでも私個人でなく、古の王侯貴族のスタンスとしてお受取りください。このことを認識すると、彼ら独特の行動原理が紐解いていけるはずです。 そして真に価値あるものは、持ち主が秘密にしておこうとしても、価値が分かる人たちが強く見たがりますし、知りたがります。 |

| ルネサンスで手に入れた最初の宝物 | |

ピエトラドュラ ピアス ピエトラドュラ ピアスイタリア 1830〜1840年 HERITAGEコレクション |

ピエトラドュラ バングル ピエトラドュラ バングルイタリア 1860年頃 HERITAGEコレクション |

これはサラリーマン時代にルネサンスでGenから初めて購入した、ミュージアム・ピースの宝物です。このような美術品は美術館でガラス・ケース越しに眺めるのではなく、所有者として手元で独占的に好きなだけ眺められるのが、一番の幸せであり至高の贅沢だと感じます。誰かれ構わず見せびらかしたりしませんし、着用して出かけることは殆どありません。使うために作られたジュエリーなので全く使わないということはしませんが、正装用ジュエリーとして、相応しい時にのみ身につけています♪ |

|

11歳頃のナポリ・シチリア王、スペイン王カルロス3世(1716-1788年) 11歳頃のナポリ・シチリア王、スペイン王カルロス3世(1716-1788年) |

ナポリ王カルロスも広く見せびらかすようなことは好みませんでしたが、一方で宝物への理解を深めたい気持ちも強くありました。 このため1759年に研究とリスト化のため、包括的なカタログ作成を指示しました。 1792年に、イラストも含む全8巻のカタログとして完成しました。23年もかかっていますが、研究活動は大変なんですよね。 そこまで大変な労力をかけて作られた『ヘルクラネウムの遺跡』ですが、これまた有象無象へ広がることは好まれず、ごく限られたヨーロッパの各宮廷への排他的かつ限定的な贈り物として、意図してごく少数が出版されました。 |

『キューピッド売り』(ヴィラ・アリアナ 紀元前30〜紀元後50年頃) 『キューピッド売り』(ヴィラ・アリアナ 紀元前30〜紀元後50年頃) |

『キューピッド売り』模写の銅版画(『ヘルクラネウムの遺跡』第3巻 1762年) 『キューピッド売り』模写の銅版画(『ヘルクラネウムの遺跡』第3巻 1762年) |

『キューピッド売り』は1762年に出版された、第3巻で紹介されました。カルロ・ノリの模写を、ジョバンニ・エリア・モルゲンが銅板彫刻にしたものです。フレスコ画を正確に再現しているとされます。『常識』は民族や文化に加え、時代によっても変わります。勝手に解釈し、加筆修正などを加えると、たとえ善意の所業であっても当時の意図を分からなくさせてしまう危険があります。だから意図が理解できない部分も含め、正確な再現はとても重要です。1762年出版時の説明文では、これは女神のシーンと解釈されたようです。 |

|

2-1-3. 絶大な支持で広まった『キューピッド売り』

意図して公開範囲を極端に限定した古代美術の発掘コレクションでしたが、カタログの知識は許された所有者たちの手を超え、独立して広がっていきました。銅版画の多数のコピーが制作され、流通し、ヨーロッパ中の芸術家に影響を与えました。 |

『キューピッド売り』模写の銅版画(『ヘルクラネウムの遺跡』第3巻 1762年) 『キューピッド売り』模写の銅版画(『ヘルクラネウムの遺跡』第3巻 1762年) |

オマージュ作品『アモルを売る女』(ジョゼフ=マリー・ヴィアン 1763年) オマージュ作品『アモルを売る女』(ジョゼフ=マリー・ヴィアン 1763年) |

その中でも屈指の人気を誇ったのが『キューピッド売り』です。最古のオマージュ作品の1つとされ、かつ新古典主義の最初の作品の1つとして最も有名なのが、ジョゼフ=マリー・ヴィアンによる油絵です。カタログを所有することはできなくても、写真記憶や映像記憶の才能を持つタイプの芸術家ならば、一度でも目にすることができれば再現できますしね。 |

|

| ヴィラ・アリアナのフレスコ画 | |

『フローラ』(ヴィラ・アリアナ 紀元前1世紀)©ArchaiOptix(7 October 2018)/Adapted/CC BY-SA 4.0 『フローラ』(ヴィラ・アリアナ 紀元前1世紀)©ArchaiOptix(7 October 2018)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

『キューピッド売り』(ヴィラ・アリアナ 紀元前30〜紀元後50年頃) 『キューピッド売り』(ヴィラ・アリアナ 紀元前30〜紀元後50年頃) |

ヴィラ・アリアナはその名称ではなく、『キューピッド売りのヴィラ』として知られるようになったほどです。現代人には比較的分かりやすい『フローラ』の方が有名ですが、当時の上流階級や知的階級を圧倒的に虜にしたのは『キューピッド売り』であることは注目すべきでしょう。 |

|

2-2. 歴史上の有名な王侯貴族たちも愛でたモチーフ

2-2-1. ローマ美術に夢中だったフランス上流階級

画家/伯爵ジョゼフ=マリー・ヴィアン(1716-1809年)1784年、68歳頃 画家/伯爵ジョゼフ=マリー・ヴィアン(1716-1809年)1784年、68歳頃 |

最初期のオマージュ作品を制作したジョゼフ=マリー・ヴィアンは南フランス、モンペリエ出身の画家でした。 1743年にローマ賞を受賞し、1744年から1750年までローマに留学してイタリアのルネサンス美術を模写するなど、最先端の美術を学びました。 |

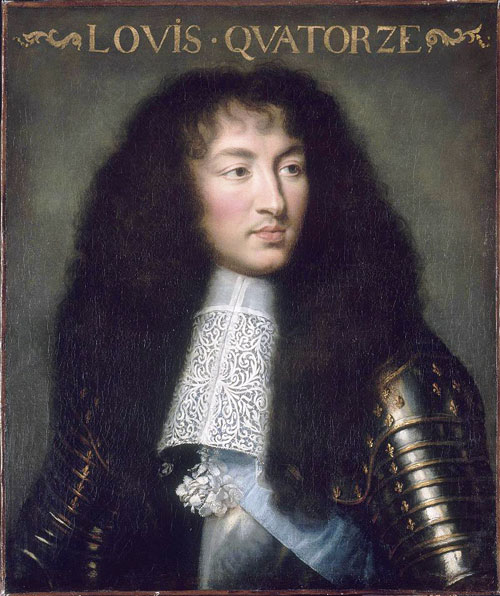

フランス王ルイ14世(1638-1715年)1661年、23歳頃 フランス王ルイ14世(1638-1715年)1661年、23歳頃 |

ローマ賞は1663年にフランス王ルイ14世が創設し、1968年まで存在した奨学金付き留学制度です。 建築、絵画、彫刻、版画の各分野で賞が設けられ、優秀者は在ローマ・フランス・アカデミーへの3年から5年の留学滞在の権利と奨学金が与えられました。 在ローマ・フランス・アカデミーはルイ14世の財務総監ジャン=バティスト・コルベールと筆頭宮廷画家シャルル・ルブランが1666年にローマへ設立した芸術学校です。 |

1663年のローマ賞創設時、ルイ14世は25歳頃です。真の絶対君主と言われていたマザラン枢機卿が亡くなり、親政開始を宣言したのが1661年3月10日、22歳の時でした。随一の教養とセンスを持ち、それに加えて『官僚王』の呼び名がつくほど実行能力にも長けた天才君主でしたが、自らの主導で一代でヴェルサイユ宮廷時代を創っただけあって、やはり傑出していますね。 |

『百科全書』編集者ドゥニ・ディドロ(1713-1784年) 『百科全書』編集者ドゥニ・ディドロ(1713-1784年) |

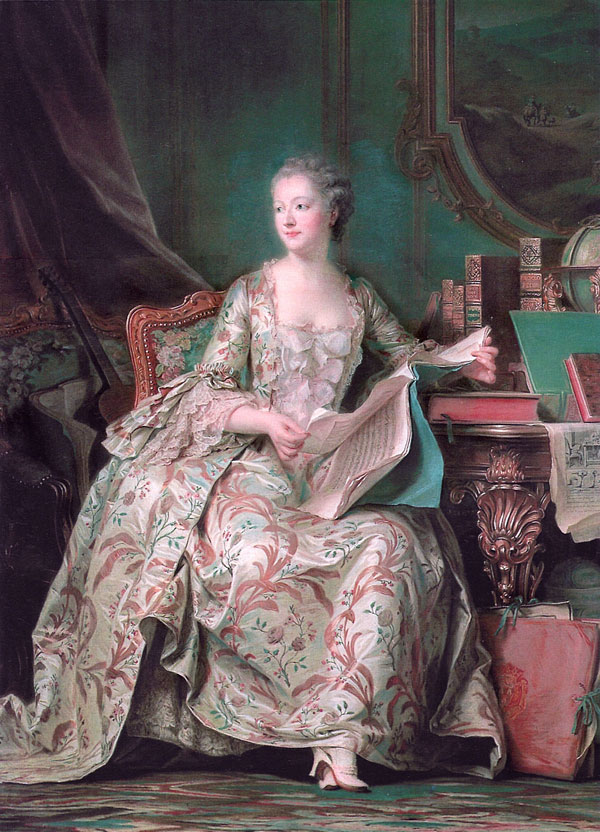

ポンパドゥール夫人と左手の先に描かれた大判の『百科全書』第1巻(1755年) ポンパドゥール夫人と左手の先に描かれた大判の『百科全書』第1巻(1755年) |

ヴィアンは1750年にパリに戻った後、自らの絵画学校を開設しました。著名な美術史家、蒐集家、考古学者でもあったケリュス伯爵の支援を受け、さらにドゥニ・ディドロからも支援や好意的な批評を得ています。美術評論家/学者のディドロは、ポンパドゥール夫人が支援した『百科全書』編集の中心人物でもありました。当時のフランス社交界が、いかに知的で芸術的なものに関心があったか想像できますね。薄っぺらい成金と違い、昔の上流階級は難解で深淵なる知的活動をこよなく愛しました。知の女神ソフィアと哲学(フィロソフィー)は最重要です。 |

|

オマージュ作品『アモルを売る女』(ジョゼフ=マリー・ヴィアン 1763年) オマージュ作品『アモルを売る女』(ジョゼフ=マリー・ヴィアン 1763年) |

ヴィアンは1775年には在ローマ・フランス・アカデミーの校長を任じられました。1781年に帰国後、1789年にはフランス王ルイ16世の筆頭宮廷画家となっています。 |

フランス皇帝ナポレオン・ボナパルト(1769-1821年) フランス皇帝ナポレオン・ボナパルト(1769-1821年) |

その後フランス革命があったものの、1804年に第一執政になったナポレオン・ボナパルトはヴィアンに注目し、伯爵に任じた上で護憲元老院議員にも任命しています。 ナポレオンは元々フランス人ではなく、恐らく古代ローマ建国に携わったトスカーナ地方のエトルリア貴族に起源を持つ古い血統貴族であり、そのプライドを背景にローマ帝国再興を目論んでいました。 元々古代ローマの教養や芸術に強い関心があり、待望の愛息に『ローマ王』と名付けたほどですから、古代ローマの芸術にも精通したヴィアンを重視したのは自然な流れでしょう。 |

2-2-2. 超有名作品『キューピッド売り』

歴代のフランス君主から高く評価された、ヴィアンの代表作の1つとも言えるのが油絵『キューピッド売り』です。フランス語で『アモルを売る女(La Marchande d'Amours)』と呼ぶ方が良いかもしれません。 |

『キューピッド売り』模写の銅版画(『ヘルクラネウムの遺跡』第3巻 1762年) 『キューピッド売り』模写の銅版画(『ヘルクラネウムの遺跡』第3巻 1762年) |

オマージュ作品『アモルを売る女』(ジョゼフ=マリー・ヴィアン 1763年) オマージュ作品『アモルを売る女』(ジョゼフ=マリー・ヴィアン 1763年) |

1763年にパリのサロンで発表した際は、オリジナルのフレスコ画の図と共に『La Marchahde à la toilette』のタイトルで展示され、大きな評判となりました。日本語では『アクセサリー売り』と訳されたりしていますが、toiletteは身支度、化粧、装身などの意味があります。アクセサリーを売っていると聞いてもピンと来ないと思います。発掘されたばかりの当時は古代の芸術や文化に関する研究も黎明期であり、理解が進んでいなかったことは留意する必要があります。 |

|

| フランスのブリサック公爵コッセ家 | |

第8代ブリサック公爵ルイ・エルキュール・ティモレオン・ド・コッセ(1734-1792年) 第8代ブリサック公爵ルイ・エルキュール・ティモレオン・ド・コッセ(1734-1792年) |

ブリサック城(フランス、メーヌ=エ=ロワール県 17世紀に再建) "Castle Brissac 2007 02" ©Manfred Heyde(18 October 2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0 ブリサック城(フランス、メーヌ=エ=ロワール県 17世紀に再建) "Castle Brissac 2007 02" ©Manfred Heyde(18 October 2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

ヴィアンの『アモルを売る女』は1778年頃、第8代ブリサック公爵ルイ・エルキュール・ティモレオン・ド・コッセが取得しました。革命前のフランスは継承方式や爵位乱発により、貧乏人に毛が生えた程度と揶揄されるような貴族も多数存在しましたが、ブリサック公爵は代々続く高位のフランス貴族です。 ルイ15世、続くルイ16世の宮廷で最も著名な貴族の一人とされ、世襲のグラン・パネティエ、パリ総督、王の警備隊の最高司令官などフランス革命で亡くなるまで要職を務めています。 |

|

ルイ15世の公妾デュ・バリー夫人(1743-1793年)1789年、46歳頃 ルイ15世の公妾デュ・バリー夫人(1743-1793年)1789年、46歳頃 |

晩年、ブリサック公爵はルイ15世の最後の公妾だったデュ・バリー夫人を愛人にし、1788年に『アモルを売る女』をプレゼントしました。 デュ・バリー夫人はヴィアンの重要なパトロンの一人で、作品も城で大切にしていました。 しかしフランス革命でブリサック公爵、デュ・バリー夫人ともに処刑され、『アモルを売る女』は国家に没収されました。 |

| オルレアン朝ルイ・フィリップの7月王政 | |

オルレアン朝フランス人の王ルイ・フィリップ(在位:1830-1848年) オルレアン朝フランス人の王ルイ・フィリップ(在位:1830-1848年) |

オルレアン公爵夫人ヘレーネ・ツー・メクレンブルク=シュヴェリーン(1814-1858年) オルレアン公爵夫人ヘレーネ・ツー・メクレンブルク=シュヴェリーン(1814-1858年) |

ナポレオンの帝政や復古王政を経て、フランス王ルイ・フィリップの7月王政(オルレアン朝)の1837年、『アモルを売る女』はフォンテーヌブロー城に運ばれ、王の義理の娘オルレアン公爵夫人ヘレーネの部屋に飾られました。好きなものを選び放題の立場と言えますが、『アモルを売る女』を選び運ばせたというのは意味深いことです。 |

|

| オマージュ作品 | |

スナッフ・ボックス(ジャン=フランソワ・モラン 1789年)V&A美術館 スナッフ・ボックス(ジャン=フランソワ・モラン 1789年)V&A美術館 |

ロッククリスタル&エナメルの壁掛け(1800年頃)大英博物館 ロッククリスタル&エナメルの壁掛け(1800年頃)大英博物館 |

この他、明らかに高位貴族でなければ持てないクラスの、使うための優雅な小物のモチーフにもなっています。有名無名含め、当時の多くの高位貴族を強く魅了し、上流階級の誰もが知る作品だったのがヴィラ・アリアナの『キューピッド売り』だったのです。 |

|

2-3. 相応の教養があると深淵な議論ができる魅力

『キューピッド売り』が当時の王侯貴族を強く魅了したのは、表面的な美しさに留まらず、その背景に、高貴な身分があるからこそ強く共感できる深い意味があるからです。 |

|

日本も1947年に身分制が廃止され、それから80年近くもの時が経ちました。もう少し前の時代の日本人ならば、このモチーフの意味が理解できれば共感できる人もそれなりにいたと思います。今では余程の想像力や、エンパス的な共感力がなければ面白さは感じられないかもしれません。分かると最高に面白く、さらに当時の王侯貴族が虜になった理由も理解できて、何重に面白さを感じられると思います。 |

2-3-1. 『ヘタイラ』という身分の女性

古代ギリシャやローマは階級社会でした。男性と女性でも権利や身分に差があります。その知識なしに、当時の芸術文化を理解するのは不可能です。 |

ヴィラ・アリアナのフレスコ画(古代ローマ 紀元前30〜紀元後50年頃) ヴィラ・アリアナのフレスコ画(古代ローマ 紀元前30〜紀元後50年頃) |

当初は女神と思われていましたが、どちらも当時の女性がモチーフです。女性の身なりと雰囲気が異なることにご注目ください。左の買う側の女性はローマ市民の女性、右の売る側の女性はヘタイラと考えられています。 『市民』と聞くと今の私たちのような普通の平民、庶民を想像される方が多いと思います。実際には当時の『ローマ市民』は今の上流階級、当時の『奴隷』は現代の私たち一般庶民をイメージする方が正確です。奴隷と聞くと過酷な労働で搾取される人たちのみを想像されるかもしれませんが、当時は医者、会計士、教師なども奴隷でした。同じ奴隷身分でも、専門性の高い労働で知的な役割をこなす人もいれば、現代人がイメージするような過酷な環境の人もいました。 |

『キューピッド売り』模写の銅版画(『ヘルクラネウムの遺跡』第3巻 1762年) 『キューピッド売り』模写の銅版画(『ヘルクラネウムの遺跡』第3巻 1762年) |

右の女性は左肩からずり落ちた衣服によって、ヘタイラを示唆していると考えられます。『ヘタイラ』は高級娼婦とされ、不特定多数への性的サービスのみを提供する『ポルナイ』とは区別されます。高学歴で高度な教養を持つ女性で、芸術家やエンターテイナー、会話相手などとして活躍しました。性的サービスの有無については議論が分かれています。 |

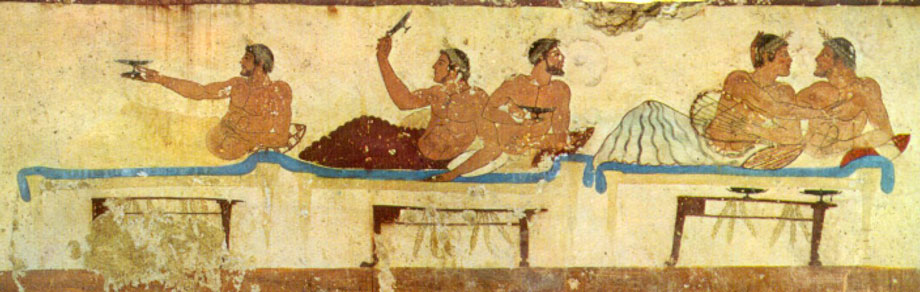

ハープを演奏するヘタイラと2人の宴会要員(紀元前25年頃) ハープを演奏するヘタイラと2人の宴会要員(紀元前25年頃) |

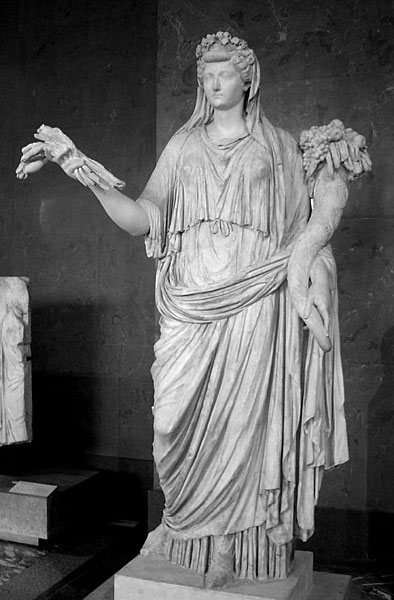

これは紀元前25年頃の、ハープを演奏するヘタイラと2人の宴会要員とされる女性たちのテラコッタ像です。芸者とコンパニオンという感じのようです。知的で機智に富む会話ができる上に、三味線や日本舞踊などのような芸事に秀でる優れた女性というのはヘタイラのイメージです。 |

ペルセポリスの宮殿の破壊を主導するタイス(ジョシュア・レイノルズ 1781年) ペルセポリスの宮殿の破壊を主導するタイス(ジョシュア・レイノルズ 1781年) |

以前ご紹介したヘタイラとして、アレキサンダー大王のお気に入りで、大王没後はエジプトのファラオとなったプトレマイオス1世の伴侶となったタイスが有名です。 アテナイ出身でペルシャ遠征にも従軍しました。非常に機智に富み、人を楽しませるのが得意で、アレキサンダー大王も側に置くことを好んだそうです。正妻たち家族は同伴しませんから、女性として特別な立場とも言えますね。 このようにヘタイラは一度に少数の男性のみを相手とし、長期的な関係を持ちながら、教養ある高貴な男性が満足できる知的な会話をしたり、インスピレーションをもたらす女性として機能しました。 性的関係は場合によったはずで、知や心の関係に肉体関係は必須ではありませんから、厳密に分類しようとするのは無意味でしょう。 |

ヘタイラと市民男性(古代ギリシャ 紀元前490年頃) ヘタイラと市民男性(古代ギリシャ 紀元前490年頃)"Banqueters Met 1979.11.8" ©Marie-Lan Nguyen(2011)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

アテナイは慣習で、市民の妻と娘のシンポジウムへの参加を禁じていました。現代の『シンポジウム』は科学などの学術会議を意味しますが、当時は「一緒に飲む」という宴会的な意味がありました。政治的であったり哲学的な議論の後、あるいは狩猟も含む運動や芸術関連のコンテスト後に勝者を祝うなどを目的に、食事や飲酒、音楽、ダンス、リサイタル、会話なども含む宴会がシンポジウムと呼ばれました。宴会場に市民の女性は入れませんから、この絵の女性もヘタイラと判断できるわけです。 |

2-3-2. ローマ貴族の女性

『キューピッド売り』(ヴィラ・アリアナ 紀元前30〜紀元後50年頃) 『キューピッド売り』(ヴィラ・アリアナ 紀元前30〜紀元後50年頃) |

買う側の自由市民の女性についても、想像のための知識を得ておきましょう。 ヴィラ・アリアナはその豪華さ、古代ローマの美術品の中でも屈指の名品コレクションを誇ることから、左の女性たちも通常の市民ではなく、ローマの高位貴族を想定するのが適切でしょう。 |

読書するローマ市民の少女(ポンペイ 60-79年頃) "Fanciulla intenta alla lettura(IV style), I sec, da pompei, MANN8946" ©Sailko(15 March 2014)/Adapted/CC BY-SA 3.0 読書するローマ市民の少女(ポンペイ 60-79年頃) "Fanciulla intenta alla lettura(IV style), I sec, da pompei, MANN8946" ©Sailko(15 March 2014)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

結婚時に処女である必要があったため、特に高貴な女性は12歳で結婚させていました。 多くの女子は公立の学校に通っていましたが、早婚を想定しており、12歳で結婚ということで、教育は小学校レベルに限られていたようです。 知的な男性と同等レベルの会話や議論ができる高学歴のヘタイラに対し、正妻は余計な知識を身につけさせず、子を産み家を守ることが役目とされる役割分担が透けて見えますね。 古代ローマでは市民の女性は夫とのみ性的関係を持つべきとされましたが、男性は生涯を通じて多くの性的パートナーを持つことが一般的でした。 |

不倫や姦通した女性が処罰された時代もありますし、不妊を理由に離婚されたケースもいくつかあったようです。家と家の結婚であり、それはローマ帝国のためでもあり、正統な後継を産むことが強く期待されました。 |

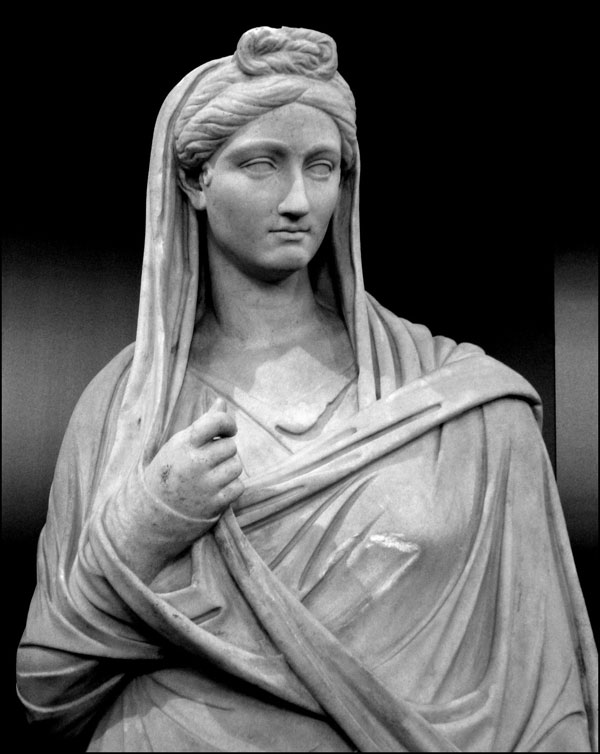

ハドリアヌス皇妃ヴィビア・サビーナ(83-136/137年頃) "Vibia Sabina(Villa Adriana)01" ©Vibia/lessi, 10 October 2006)/Adapted/CC BY 2.0 ハドリアヌス皇妃ヴィビア・サビーナ(83-136/137年頃) "Vibia Sabina(Villa Adriana)01" ©Vibia/lessi, 10 October 2006)/Adapted/CC BY 2.0 |

女性はローマ市民であっても投票権や政治職に就く権利はなく、公的役割は制限されていました。それ故に歴史上の有名なローマの女性は少ないです。 財力や権力を持つ家庭環境にも恵まれた環境下、よほど才能にも恵まれた女性に限っては、プライベートを通じて影響力を行使することは可能でした。 トラヤヌス帝の姪であり、その後継者ハドリアヌス帝の妃となったヴィビア・サビーナも教養があってよく旅行したことで知られます。 庶民が想像で創作した王侯貴族の物語を鵜呑みにし、高貴な女性はキャッキャうふふなお花畑に住む有閑マダムを想像する人も少なくないようですが、それは不正確で頓珍漢なただの『個人の妄想』です。 |

ヴィラ・アリアナ(スタビアエ 紀元前2世紀〜紀元後79年) ヴィラ・アリアナ(スタビアエ 紀元前2世紀〜紀元後79年)"Villa Arianna(Stabia)WLM 082" ©Mentnafunangann(26 March 2015, 12:31:47)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

ヴィラ・アリアナも約11,000平方メートルの敷地にアトリウム、温泉、トリクリニウム(食事室)、ペリスタイル(中庭/ポーチ/庭園)の4つのセクションがあり、ベッドルームも20を超えます。さらにセカンド・コンプレックスなどもあります。本邸はまた別ですし、他にもいくつかの別荘を所有していた可能性があります。妻が一人、あるいは家族のメンバーだけで管理を行き届かせるのはどう考えても無理です。 |

ヴィラ・アリアナと左側セカンド・コンプレックスの見取図 ヴィラ・アリアナと左側セカンド・コンプレックスの見取図 |

このように裕福なローマ貴族は大きくて複雑な邸宅を所有していました。複数の家、田舎の不動産と共に数十人、あるいは数百人の奴隷を所有して運営していました。中小企業を経営するのと同等だったと見られており、その管理を担当していたのが妻たる貴族の女性でした。 |

ヴェスタル家の邸宅(ローマ) ヴェスタル家の邸宅(ローマ)"House of the Vestals 2" ©Wknight94(26 April 208)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

少し前までは日本も下男や下女、女中が存在しました。現代ではこの辺りを発想したり、想像できる人ももう少ないかもしれません。Genは戦後生まれですが、元士族の家系で米沢の家には女中さんもいたそうです。幼い頃、通いの女中さんの家に泊まらせてもらったこともあったそうです。 いわゆる"奴隷"のように人間扱いせず、使用人としてこき使う家もあったかもしれませんが、『血は繋がっていない家族』という印象があります。パターナリズム(温情主義)の領主として知られるイギリス貴族も個別に見れば人それぞれですが、そのような関係性を想像できるエピソードは多いです。 |

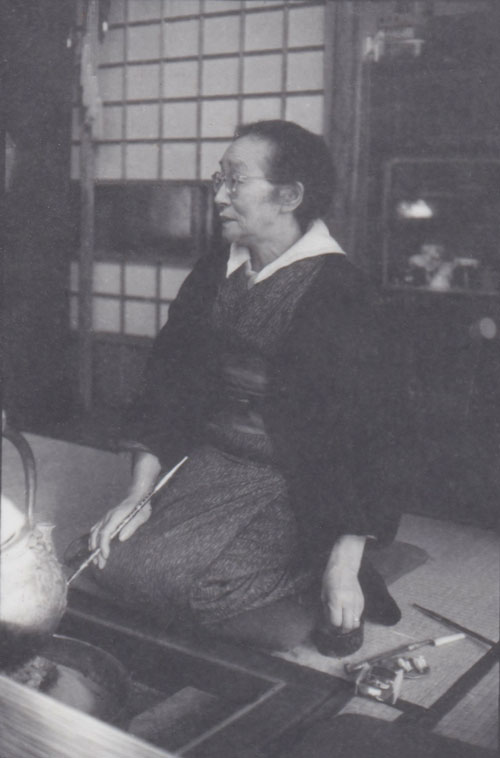

Genの明治生まれの祖母ウメ(今は無き米沢の実家にて) Genの明治生まれの祖母ウメ(今は無き米沢の実家にて) |

Genを育ててくれたおばあちゃんは、キップの良い明治生まれの女性でした。 若い頃はブロマイドになるほどの評判の美人で、長いキセルでスパーっと煙草を吸う姿がカッコよかったそうです。 おじいちゃんが惚れ込んでの結婚だったそうで、家母長的に広い家を取り仕切っていました。 家業として骨董商を営んでおり、血縁の家族のみならず女中さんなどの雇い人も含めての管理・運営が必要なので、まさにちょっとした企業の運営と同等です。 |

『Heaven's Ladder』 『Heaven's Ladder』アールデコ ダイヤモンド ネックレス イギリス 1920年頃 ¥2,200,000-(税込10%) |

Genの祖父母よりは年下となる、大正初期生まれの私の母方の大伯父が70歳頃に手記を書いていました。寿命を思って書いたようですが、長生きして96歳で旅立った後、発見した子供たちが自費出版で身内用に書籍化しました。 10歳の時、下男と共に牛を引いて隣町にお使いに出かけたそうです。 初めて読んだ際は「牛?!」と驚きましたが、1920年頃でモータリゼーション以前の話なので、普通のことでした(笑) 同じ時代を重なって生きた同じ民族ですら、『常識』なんて危ういものです。 それにしても、こうしてその時代の宝物を扱えるなんて感無量です。ナショナリズムで世界各国、民族意識が高まっていた時代が『宝物』を通しても実感できます。 |

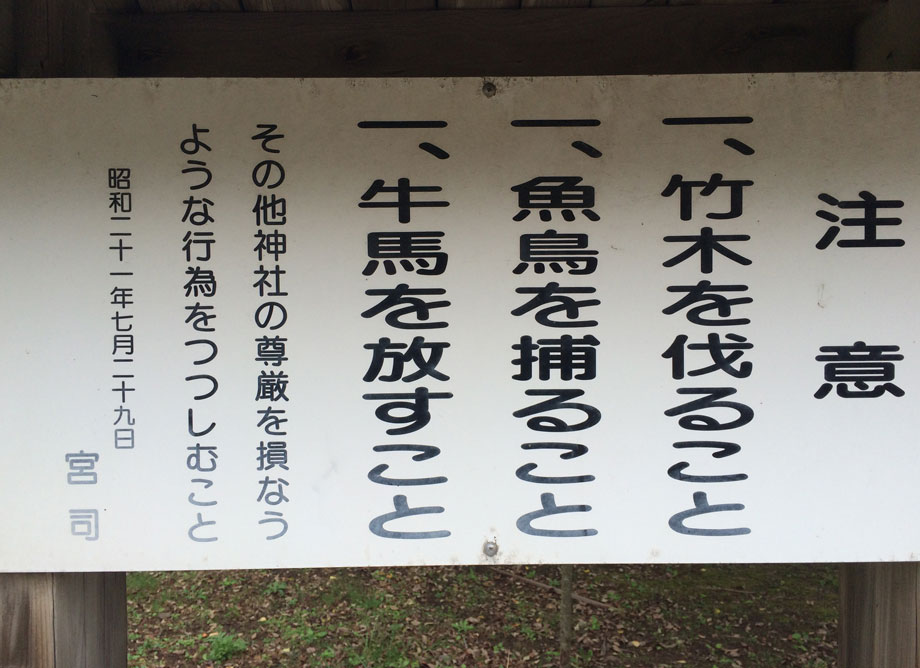

隠岐国一宮・由良比女神社の注意書(1946/昭和21年) 隠岐国一宮・由良比女神社の注意書(1946/昭和21年) |

隠岐牛(隠岐・西ノ島 2015年) 隠岐牛(隠岐・西ノ島 2015年) |

以前、隠岐国一宮の由良比女神社を訪れた際、神社に牛馬を放すことを慎むよう促す注意書があって、「神社に牛馬を放す人なんているの?!」と驚いた記憶があります。注意書に日付は1946(昭和21)年で、Genが生まれる以前です。モータリゼーションが急激に進んだのは1964年の東京オリンピック直後からとされ、地方は道路整備も後回しなので、これまた普通のことでした。隠岐牛は現代ですら普通に放牧されています(笑) |

|

そこら辺にいた隠岐牛(隠岐・西ノ島 2015年11月) そこら辺にいた隠岐牛(隠岐・西ノ島 2015年11月) |

父方の長崎の実家は今でも牛も飼っています。蔵は壊したそうで、蔵の方が見たかったなぁと思いつつ、敷地内は車が使えない細くて急な坂道も多く、案外便利なのかもしれません。 子供の頃はそこら辺でむしってきた葉っぱをあげたりしたのは良い思い出です。ふれあいなんたらは不要です。馬と違って牛は早く駆けたりもしないので、勝手にウロウロさせても平気なんですよね。 田舎の実家に牛がいるのは普通かと思っていましたが、この仕事と人との関わりを通じ、最近ようやくあまり普通でない環境を経験していたことを知覚し始めました。ありがたいことに、それは役立つと思います。 |

ちなみにGenの曽祖父は白足袋業でひと財産を築きましたが、私の母方の祖母の家は士族の定番『造り酒屋』でした。階級制だった当時、10歳の大伯父は雇い主の御曹司、次期当主の立場として下男に牛を引かせ、家の使いとしてお酒を卸に行ったのでしょう。やはり小規模事業者が想像できます。 少し前の日本は「会社は家族」、「社員は家族」のような意識がありました。前段となる時代の意識を、そのまま継承してのことでしょう。10歳の子供が、自身より年上の大人に上の立場として指示を出したりするのも普通でした。目上の者イコール年上という意識が定着したのは戦後、案外最近のことかもしれません。 士族階級は生まれた時から管理職や経営職のような立場に慣れ親しんでいたため、戦後の復興期はそのような人たちが経営者としてスムーズに適応し、動けたのかもしれません。今はその名残と共に、会社や社員を家族のように大切に扱う意識も薄れました。大人になってから経験も知識もなく突然、管理職的な役割を与えられ、多くの企業は機能不全に陥っています。負の面もあったとは思いますが、昔はなぜ上手くいっていたのか、背景を考えると当然の流れのように感じます。 |

父親の前で授乳する母親(古代ローマ 150年頃) 父親の前で授乳する母親(古代ローマ 150年頃)"Sarcophagus Marcus Cornelius Statius Louvre Ma659 n1" ©Marie-Lan Ngyyen(2009)/Adapted/CC BY 3.0 |

女性の社会進出が望まれ、管理職がどれだけ多忙か、子育てとの両立がいかに無理ゲーか分かる現代人も多いと思います。 ローマ貴族の女性はそれを期待されました。身分が高ければお気軽なチームリーダーでなく相応の企業の社長クラスですし、雇われ社長でなく、責任ある主体としての経営者です。 ローマ貴族の女性は子供を産むことが期待された一方で、1世紀頃までには『伝統的な母親』に専念することをやめ、殆どの裕福な女性は乳母を雇うようになりました。乳母は女性の定番の職業の1つとなったほどです。 |

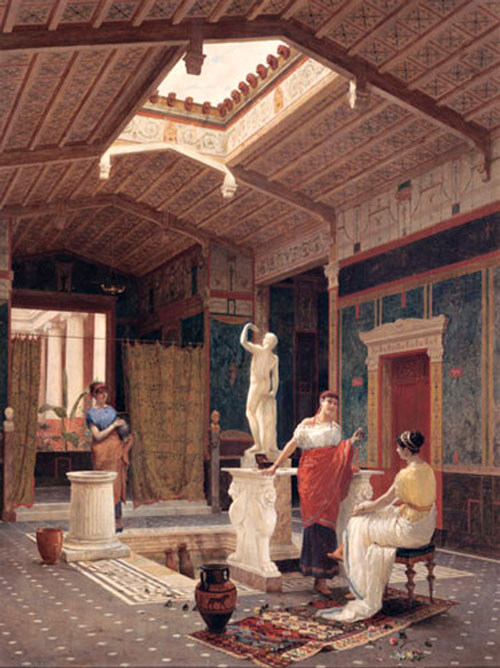

ポンペイのドムスのアトリウム内装(ルイジ・バッツァーニ 1882年) ポンペイのドムスのアトリウム内装(ルイジ・バッツァーニ 1882年) |

特に夫が要職に就いていた場合、クライアントや客人、海外の要人を私邸で接待する際の対応と取り仕切りもありました。 夫が毎朝私邸でビジネス・ミーティングを行う場合もあり、その場合も対応が必要でした。 特に野心家の貴族の男性だと、地方での軍事作戦や行政での業務のために、頻繁に家を離れることもありました。数年間は帰らないこともあります。 このような場合は、妻が家の財産の維持やビジネス上の決定権が委ねられていました。 |

ヴィラ・サンマルコのフレスコ画(スタビアエ 1世紀) ヴィラ・サンマルコのフレスコ画(スタビアエ 1世紀)"Fresco of woman with tray in Villa San Marco retoushed" ©Luiclemens at English Wikipedia/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

19世紀のフランスの考古学者ガストン・ボワシエは、「当時の最も奇妙な特徴の1つは、女性が男性と同じくらいビジネスに従事し、投資や投機に関心があったと伺えることです。」と特筆しています。 ローマ社会は女性が公式の政治権力を持つことは許さなかった一方で、ビジネスは許されていました。市民の女性は財産を所有する権利があったため、男性同様に土地や奴隷を所有し、売買や管理運営を積極的にやっていました。 その他、女性を必要とする宗教活動や社会活動でも多忙でした。高貴なほど、そのような場でも責務は大きかったでしょう。裕福な女性でさえ、暇を持て余す有閑マダムにはなり得なかったとされます。 |

夫の稼ぎだけで優雅に暮らす金持ち『有閑マダム』は戦後の昭和中後期に一時的に存在した新興成金のようなもので、戦前までの上流階級のイメージとは全く異なります。上流階級を『有閑マダム』のイメージで見る人は、自称『良い家庭』出身でも、そう思い込んでいるだけの新興成金層です。 |

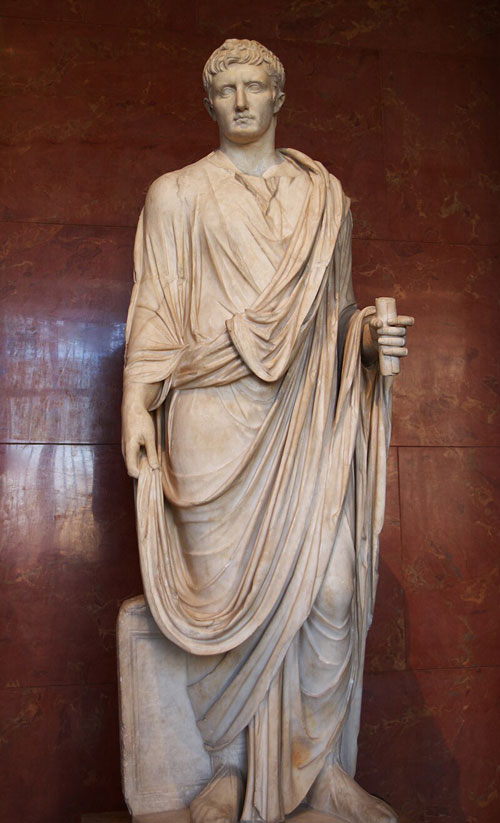

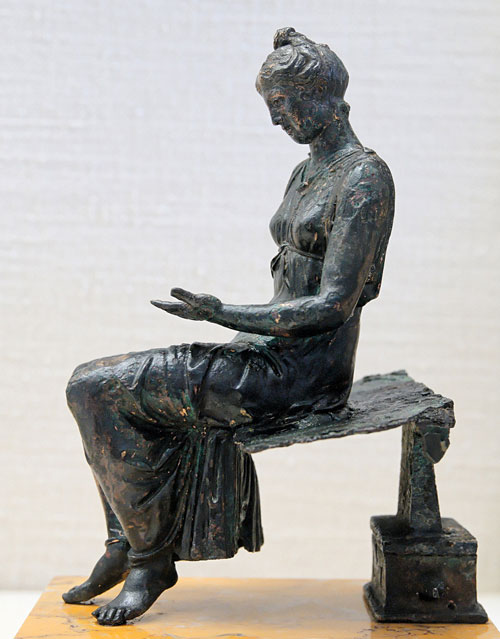

初代ローマ皇帝アウグストゥス(紀元前63年誕生、在位:紀元前27-紀元後14年)頭部:紀元前30-紀元前20年頃、体部:1世紀 初代ローマ皇帝アウグストゥス(紀元前63年誕生、在位:紀元前27-紀元後14年)頭部:紀元前30-紀元前20年頃、体部:1世紀 |

アウグストゥス自身、均整が取れた体格の稀に見る美男子だったと伝えられています。 これは30代から40代頃に頭部が彫刻され、体は少し後に作られた彫像です。 ローマ初代皇帝として制作されています。作品によって様々な表現はあるものの、当時の人たちがこの姿をローマ帝国の尊厳ある皇帝の姿としたわけです。 派手な帝冠や宝石ジャラジャラで着飾っていないのが印象的です。存在そのものに真の価値があれば、派手な虚飾など不要です。 |

アウグストゥスの皇后リビアと後継者ティベリウス(古代ローマ 14-19年) アウグストゥスの皇后リビアと後継者ティベリウス(古代ローマ 14-19年)"Livia y Tiberio M.A.N. 01" ©Miguel Hermoso Cuesta(10 April 2014, 17:44:59)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

皇后リビアと後継者で次期皇帝ティベリウスの彫像も派手な虚飾はありませんが、むしろそれにより、威厳に満ちた人物そのものの雰囲気が強調されています。国民から税金などとして巻き上げたカネで買ったものを身につけドヤられても、カネを払わされた側としては「はぁ?」としか思いません。構図としては、失笑を禁じ得ないほど滑稽な姿です。 それが"当たり前"という意識を深く刻み込まれている現代人だと、疑問に感じない人の方が多いかもしれません。しかし当時のローマ帝国は『国家』も『法律』も流動性が高く、『常識』は確立していませんでした。 『初代皇帝』の表現からも分かるように、いきなり現れて「皇帝だぞ偉いんだぞ崇めろカネ払え!」と言われたり、今まで税金などなかったのに突如強制的に奪われるようになったりの状況下、そのカネを原資に贅沢三昧して派手に見せつけたら即暴動です。 |

大地の女神オプスに扮する皇后リビア・ドルシラ(古代ローマ 1世紀) 大地の女神オプスに扮する皇后リビア・ドルシラ(古代ローマ 1世紀)"Livia statue" ©ChrisO/Borghese Collection; purchase, 1807/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

「お金を持っているから。派手な宝飾品を持っているから。だから凄くて偉くて、皇后の権利がある。」 これは道理が成立しません。道理が成立せずとも、民衆の同意があれば押し通すことができますが、当時の民衆は同意しません。 民衆を納得させる必要があります。 圧倒的な才能があればカリスマを発揮することは可能ですが、長期にわたる維持は困難な上に、子々孫々、連続して継承・維持し続けるのは実質不可能です。 そこで『神の威光』があります。皇族・王族は神に認められた存在であり、神の代行者として選ばれし者だから思考停止で敬いなさいという理屈です。人智を超えた存在たる神を、人間の頭で考えて疑ったり意見することは許さないというものです。 |

ただ、それにもある程度の根拠が必要です。皇族・王族が能力的に凡人すぎると、大衆が疑念や不満を抱く原因となります。だから納得できる教養や知識を身につけます。教養と知識を身につけるにしても、同じ土俵だと、才能があって凌駕してくる庶民の出現も必然です。だから教養や知識は秘密のものとして秘匿します。 |

『ゼウス&ヘラ』 『ゼウス&ヘラ』シェルカメオ ブローチ&ペンダント イギリス 1860年頃 ¥885,000-(税込10%) |

『アレキサンダー大王』 『アレキサンダー大王』古代ギリシャ アメジスト・インタリオ クラバットピン(リングに変更可) 古代ギリシャ(ヘレニズム) 紀元前2-紀元前1世紀 ¥4,400,000-(税込10%) |

さらにそれを補強するのが、神の血統です。どれだけ才能があっても、神の血筋を持たなければ貴族となる資格はないと言われればそれまでです。本質から目を逸らし、議論を強制終了させることができます。 |

|

読書するローマ市民の少女(古代ローマ 1世紀) 読書するローマ市民の少女(古代ローマ 1世紀)"Bronze yound girl reading CdM Paris" ©Marie-Lan Nguyen(User:Jastrow),2008-04-11/Adapted/CC BY 2.5 |

この権力維持のためにこそ、血統を守ることが重要なのです。交雑を許すと、いずれは庶民の全てが権利を主張できるようになります。 男性は好きに恋愛し、愛妾と子を成しても良いですが、家督を継げるのは正妻との子だけです。 ローマ市民の女性の扱いと、その理由がお分かりいただけたと思います。 |

2-3-3. 『原初の神エロス』の理解

『キューピッド売り』(ヴィラ・アリアナ 紀元前30〜紀元後50年頃) 『キューピッド売り』(ヴィラ・アリアナ 紀元前30〜紀元後50年頃) |

もう1つ理解しておく必要があるのが、『愛の神』という存在です。 知識がないと、幼児の人身売買にも見えます。しかし翼があり、そのままの"人間の幼児"ではないと分かります。 アモルとも呼ばれる愛の神キューピッドは、ギリシャ神話の原初の神の1柱、エロスと同一とされます。 |

|

ギリシャ神話の世界観で、世界は4つの存在(原初の神)の自然発生から始まりました。カオス(混沌)、ガイア(宇宙)、タルタロス(深淵の薄暗い存在)、エロス(欲望)です。これら『原初の神』は空間や概念的な存在であり、本来物質的な『姿』はありません。物質や物質界を超越した存在です。 |

|

|

エロスは欲望であり、不死の神々の中で最も公平な存在とされます。愛に通ずるこの神は特に人気が高く、王侯貴族のジュエリーにも多くモチーフ化されています。 姿かたちを持たぬ存在であるため、深く思考したい知的な人物には、このように象徴での表現が好まれました。 |

|

『キューピッド売り』模写の銅版画(『ヘルクラネウムの遺跡』第3巻 1762年) 『キューピッド売り』模写の銅版画(『ヘルクラネウムの遺跡』第3巻 1762年) |

フレスコ画など物質界で"見える形"で表現したい場合、どうしても対象を物質化する必要があります。そこで生み出されたのが翼を持つエンジェルの姿です。愛は時に気まぐれ。いたずらっ子として、翼を持つ幼児の姿はイメージに合ったわけです。それを理解していた当時のローマ貴族は、この絵が言わんとしていることを想像できます。物質的な幼児売買ではなく、1つの愛を囲うローマ貴族の女性たちと、複数の愛をぞんざいに売るヘタイラを象徴しています。 |

オマージュ作『キューピッド売り』(ジャック・ガメリン 1765年) オマージュ作『キューピッド売り』(ジャック・ガメリン 1765年) |

初期のオマージュ作品は古代社会に関する研究も進んでいなかったため、定まった解釈がありませんでした。芸術家たちはそれぞれに解釈し、自身の推理をオマージュ作品に反映させています。これはやっぱり人身売買と解釈した感じでしょうか。手前のキューピッドは異様に手が長く、まるで檻の中の猿です。犬を掴んでおり、明らかに物質的な存在です。檻を奇異な目で除きこむ女性たちも、悪意のようなものが伺えます。 |

オマージュ作『キューピッド売り』(ヨハン・ハインリヒ・フュスリ 1775/1776年) オマージュ作『キューピッド売り』(ヨハン・ハインリヒ・フュスリ 1775/1776年) |

これも『不吉なテーマ』と解釈し、それをより強調して表現したとされます。 とでも言わんばかりにキューピッドを差し出しています。重さのある幼児の翼を、こんな持ち方をするのは違和感しかありません。 |

ヴィラ・アリアナのフレスコ画(古代ローマ 紀元前30〜紀元後50年頃) ヴィラ・アリアナのフレスコ画(古代ローマ 紀元前30〜紀元後50年頃) |

あれだけ精密な彫刻で表現できる時代ですから、やはり物体としての幼児ではなく、自身の愛をぞんざいに扱って簡単に売るヘタイラあたりと解釈すべきでしょう。 |

オマージュ作品『アモルを売る女』(ジョゼフ=マリー・ヴィアン 1763年) オマージュ作品『アモルを売る女』(ジョゼフ=マリー・ヴィアン 1763年) |

その点で、ヴィアンの作品も研究が十分でなかった時代の初期のオマージュ作品であるが故に、ヘタイラが小綺麗な普通の商人のようになっています。そして、貴族側の女性は愛を1つも持っていません。美しく表現力のある絵ですし、このような解釈も経て研究が進み、古代社会を理解できるようになったと想像できれば、これはこれで十分に価値ある作品と言えるでしょう。 |

ロッククリスタル&エナメルの壁掛け(1800年頃)大英博物館 ロッククリスタル&エナメルの壁掛け(1800年頃)大英博物館 |

1800年のこの作品は、よりオリジナルに近い表現です。ヘタイラは胸が丸出しではないものの、肩からずり落ちた衣服で十分に表現されています。 |

ヴィラ・アリアナのフレスコ画(古代ローマ 紀元前30〜紀元後50年頃) ヴィラ・アリアナのフレスコ画(古代ローマ 紀元前30〜紀元後50年頃) |

敢えて完璧ではない状態で発掘されたのも、奇跡のような幸運と感じます。完璧ならざるからこそ想像の余地が生まれ、見る者を深い思考にいざないます。これがこのフレスコ画の完成形ですね。完璧を是とする人には理解できない世界ですが、『不完全の美』を愛する最も高尚な人たちがダントツで虜となったのは納得です♪ |

| オマージュ作品 | |

スナッフ・ボックス(ジャン=フランソワ・モラン 1789年)V&A美術館 スナッフ・ボックス(ジャン=フランソワ・モラン 1789年)V&A美術館 |

ロッククリスタル&エナメルの壁掛け(1800年頃)大英博物館 ロッククリスタル&エナメルの壁掛け(1800年頃)大英博物館 |

|

今回の宝物は貴族の女性の友人らしき人物が、後ろから右手を差し出しており、上の2つを合わせたような構図です。 |

『キューピッド売り』(ヴィラ・アリアナ 紀元前30〜紀元後50年頃) 『キューピッド売り』(ヴィラ・アリアナ 紀元前30〜紀元後50年頃) |

オリジナルだと後ろの女性は、キューピッドを受け取るが如く手を差し出してはいません。 また、座った貴族の女性の側に既にいるキューピッドは、母親のことが大好きな子供のように女性を見つめています。 皆様はどう解釈されるでしょうか♪ |

2-3-4. 見る者によって情景が変わる心豊かな最高傑作

『キューピッド売り』が長い年月、各国の王侯貴族や知的階級を虜にしたのは、解釈の幅が無限にあるからです。モチーフの身分や職業、キューピッドの意味が分かっただけでは不十分です。それぞれの立場や人生、価値観などを重ね合わせることで、この絵から見えてくる人間模様や社会の在り方は無限に変化します。1つしか答えがないものは単純で陳腐です。長期間、何人もの知的な人々を惹きつける力はありません。 |

政治家ペリクレスのヘタイラ/愛妾アスパシア

アテナイの最盛期を築き上げた政治家ペリクレス(紀元前495?-紀元前429年) アテナイの最盛期を築き上げた政治家ペリクレス(紀元前495?-紀元前429年) |

有名なヘタイラとして、紀元前5世紀のアテナイ黄金時代を築き上げた政治家ペリクレスの愛妾アスパシアがいます。 ペリクレスは弁舌に優れた政治家として知られ、その格調高い演説は現代の欧米の政治家も手本としているほどの有名人です。 そんな教養と知性にあふれ、人心掌握術にも長けたカリスマの愛妾がアスパシアです。 |

ペリクレスはアテナイの慣習に従い、最も近い親戚の女性の1人と結婚し、2人の息子を儲けています。しかし紀元前445年頃に離婚しました。この元妻は名前すら分かりません。ペリクレスと結婚する以前はアテナイの大富豪で政治家・将軍だったヒッポ二コス3世と結婚してカリアス3世を産んでおり、ペリクレスは彼女と離婚する際、彼女の親戚の同意を得て別の男性と結婚させています。 |

『ペイディアスの工房を訪れたペリクレスと愛妾アスパシア』 『ペイディアスの工房を訪れたペリクレスと愛妾アスパシア』(エクトール・ルルー 1898年) |

ペリクレスは離婚後、愛妾アスパシアと長期的な関係を築き、2人の息子を儲けました。アスパシアはミレトス(現トルコ)出身のイオニア人でした。アテナイの社交界の名士から高い評価を受けていたものの、アテナイ人でなかったことから多くの人々からペリクレスとの関係を批判され、正妻との息子クサンティッポスも父を誹謗中傷したそうです。 政治家ペリクレスは市民権を、両親がアテナイ人の人物に限定する法律を制定していました。しかしその死の直前にアテナイ市民は法律を変更し、アスパシアとの息子である小ペリクレスにアテナイ市民権を与え、正当な相続人とすることを許しました。正妻との子であるクサンティッポスは政治的野心を持っていたこともあり、微妙かつドロドロした人間模様が透けて見えますね。 |

『アスパシアの家にアルキビアデスを探しに来たソクラテス』 『アスパシアの家にアルキビアデスを探しに来たソクラテス』(ジャン=レオン・ジェローム 1861年) |

帝政ローマのギリシャ人著述家プルタルコスに拠ると、アスパシアの家はアテナイの知の集結地と化し、哲学者ソクラテスを始め、多数の著名な作家や思想家が訪れたそうです。 アスパシアはアテナイでヘタイラとして遊女屋を経営していた可能性を議論されています。アテナイでは法的制約によって、結婚すると市民の女性は家庭に縛られました。しかしヘタイラはその限りではなく、並外れた美貌と教養によって、高級娼婦や高級芸能人として自立した生活を送り、税金も納めていました。 アスパシアはその美貌に加えて特に高水準の教養を持つ上、話術や助言の才能で注目され、アテナイの市民社会にも参加して多大な影響力を発揮しました。アスパシアは自堕落な暮らしを送っていたのにも関わらず、アテナイの男たちは妻を連れてアスパシアの話を聞きに行ったとも記されています。 |

『アスパシアの話を注意深く聞くソクラテスとアルキビデアス』 『アスパシアの話を注意深く聞くソクラテスとアルキビデアス』(ニコラ=アンドレ・モンシオー 1801年) |

同時代を生きた人物らの著述にもアスパシアは登場します。ソクラテスもアスパシアの教えに影響を受けたとされており、アスパシアを『女ソクラテス』と表現する人もいました。 アレキサンダー大王の愛読書を書いたソクラテスの弟子クセノポンも、ソクラテスがクリトブロスに「アスパシアに助言を求めると良い。」と薦める場面を著述しています。『家政論』では、ソクラテスが夫婦間での家計のやりくりにより詳しいからと、アスパシアの助言に従う場面もあります。 |

『ペリクレス、アスパシア、アルキビデアスらにパルテノン神殿の装飾を見せるペイディアス』 『ペリクレス、アスパシア、アルキビデアスらにパルテノン神殿の装飾を見せるペイディアス』(サー・ローレンス・アルマ=タデマ 1868年) |

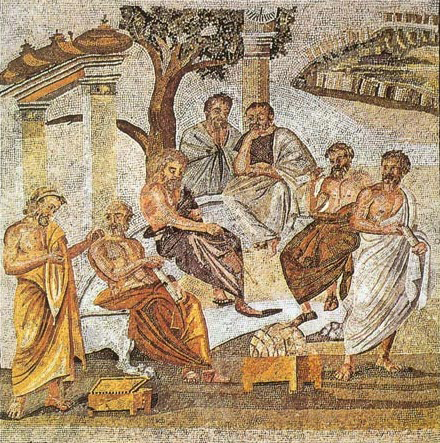

紀元前5世紀のアテナイ黄金時代の哲学者たちを虜にしたアスパシアの教養は、才能だけでは身につけられるようなものではありません。現代のようにインターネットがなく、書物も貴重品だった時代、知識にアクセスすること自体が普通の庶民では不可能です。 アスパシアほどの高度な教養を身につけられるのは裕福な家の者に限られており、裕福な家の生まれなのは確実視されていますが、アテナイに移住した経緯も含めて不明です。当時の人たちは分かっており、記録が残っていないだけでしょう。アテナイ王族の血統を持つ名家出身のプラトンもアスパシアの知性と機智に感激しています。 |

ダイバーの墓のフレスコ画『饗宴』のシーン ダイバーの墓のフレスコ画『饗宴』のシーン(古代ギリシャ・パエストゥム 紀元前475年頃) |

プラトンの対話形式の学術書『饗宴』の登場人物で、重要な役回りを務める女性哲学者ディオティマもアスパシアがモデルと考えられています。『饗宴』のラテン語での題は『Symposium』で、副題は『エロスについて』です。エロスやプラトニック・ラブを議論する内容です。シンポジウムについては先にご説明した通りです。市民の女性は参加できない宴の席で、高い教養と知性を持つヘタイラも交えて、哲学者たちがエロスについて議論したシーンが想像できますね。 |

ペリクレスの愛妾アスパシア(紀元前470〜紀元前400年) ペリクレスの愛妾アスパシア(紀元前470〜紀元前400年) |

ディオティマは「ゼウスに讃えられた」という意味があります。ディオティマの思想とされるものが、『プラトニック・ラブ』という概念の起源になっています。 『饗宴』でディオティマは語ります。 「愛すなわちエロスの誕生について、エロスが"資源と需要"の息子です。」 ディオティマの見解では、エロスは神性の黙想へと上昇する手段です。 「他者へのエロスの最も正しい用い方は、自らの意思を神性へのエロスに向けることです。」 |

「純粋なプラトニック・ラブにおいて、美しい、愛らしい他者は、人の意思と魂に霊感を与え、その意識を霊的対象へと向けます。人は、他者の美しさの認知から、特定の個人からは切り離された美そのものへの賞賛へ、さらに美の源泉である神性の考察へと進み、神性へのエロスへと至るのです。」 これは大量の知識を詰め込むことに成功しただけの『ただの秀才』では不可能な議論ですね。 |

アテネのアカデミア(ラファエロ・サンティ 1511年)バチカン美術館 アテネのアカデミア(ラファエロ・サンティ 1511年)バチカン美術館 |

こういう場では理解したフリや、わざと難しいっぽいことを言って煙に巻く行為などはバレます。理解していないのに、理解したと思い込む人間も少なくありません。知覚していないので本人に悪気はありませんが、高度な会話をしたい人間には迷惑です。会話が成立せず、時間も労力も無駄にさせられるからです。プライドにまみれ、自分を抑制することができず、理解していないのに理解したフリをするのも醜いことです。 |

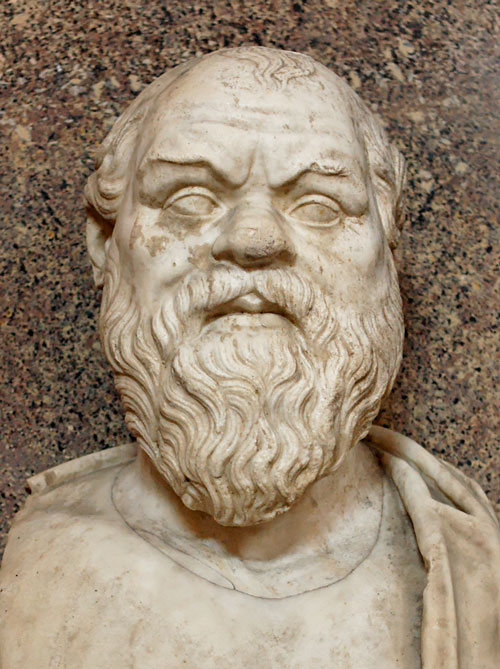

古代ギリシャの哲学者ソクラテス(紀元前469-紀元前399年) 古代ギリシャの哲学者ソクラテス(紀元前469-紀元前399年) |

ソクラテスの『無知の知』が、そのような人々の存在を如実に物語っています。たくさんいて、多く目の当たりにしたのでしょう。 「自分自身が無知であることを知っている人間は、自分自身が無知であることを知らない人間より賢い。」 デルポイのアポロン神殿で、ソクラテスは『最も知恵のある者』というご託宣を受けました。 ソクラテスはアポロンからのこのご託宣を、 |

|

『アスパシアの話を注意深く聞くソクラテスとアルキビデアス』(ニコラ=アンドレ・モンシオー 1801年) 『アスパシアの話を注意深く聞くソクラテスとアルキビデアス』(ニコラ=アンドレ・モンシオー 1801年) |

愚者ほど自身の能力を過大評価し、賢者ほど自身を控えめに評価する。特定分野に於けるこの種の傾向は研究によって確認されており、ダニング=クルーガー効果という認知バイアスとしても知られます。 「自分が一番賢い。自分の意見だけが正しい。他人は自分より劣るのだから他人の意見など不要。」 そうでなく、「あの人に意見を聞いてみよう。この分野はこの人の方が詳しいから従っておこう。」というのがソクラテスの行動スタイルでした。 |

|

ちなみにこのような絵画は誤解したイメージを与えかねませんが、アスパシアは紀元前470年生まれ、ソクラテスは紀元前469年生まれとされるのでほぼ同い年です。アスパシアは紀元前400年、ソクラテスは紀元前399年没なので、2人とも70歳くらいで亡くなったようです。 |

ペリクレスの愛妾アスパシア(紀元前470〜紀元前400年)紀元前5世紀の埋葬用の石碑を古代ローマで複製 ペリクレスの愛妾アスパシア(紀元前470〜紀元前400年)紀元前5世紀の埋葬用の石碑を古代ローマで複製 |

アスパシアも亡くなってから立派な石碑を制作されたくらいなので、約70歳で亡くなるまで尊敬を受け続けたのでしょう。 ペリクレスは紀元前429年に66歳くらいで先立っており、40歳以降の残り30年の人生は『最高権力者のパートナー』の立場なしで生きています。 単なる娼婦では70歳まで人気を維持することは困難ですし、頭脳が明晰でも人間性が伴わなければ慕われることはありません。得をさせてくれるだけの人ならば、死んだら終わりです。見返りが期待できない死後に石碑など作りません。死後の石碑は、アテナイの人々の尊敬と感謝を示すものです。 いかにインスピレーション含む智慧の女神としてアテナイの黄金時代に在り続けたのかが伺えます。 |

アスパシア自身は政治権力を持たず、派手な軍功をあげたわけでもないのに、没年まで分かる2,400年前の女性だなんて凄いですね。 |

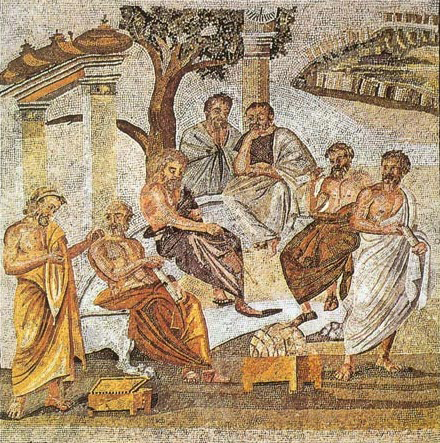

プラトン時代のアカデミアを描いたモザイク(古代ローマ 1世紀) プラトン時代のアカデミアを描いたモザイク(古代ローマ 1世紀) |

ディオティマに語らせたアスパシアのエロスに感する見解はあくまでも見解であって、結論ではありません。だからこそ議論を重ねる必要があります。 見解を聞いて理解した風に装っても、議論を重ねていくことで理解していないことは必ずバレます。 『考えること大好き人間』の集まりに浅い人間は参入不可、無理に侵入を試みても排除されます。バカにしているのではなく貴重な時間や労力を無駄にしたくないからです。 |

そういう意味で、むしろ無理に参入しようとする方が相手の労力と時間を軽んじ、それ即ちバカにしていると言えます。これは私個人でなく、行動原理から推定できる彼らの思考パターンです。このことを認識すると、当時のやりとりが腑に落ちやすくなります。 |

議論に乱入して饗宴を中断させる酔っ払いのアルキビアデス(ピエトロ・テスタ 1648年) 議論に乱入して饗宴を中断させる酔っ払いのアルキビアデス(ピエトロ・テスタ 1648年) |

単なる『知識』は、知っているか知らないかだけです。エロスの議論からも想像できる通り、並外れた教養を伴う深い思考に基づく『アスパシアからしか聞くことができない見解』が、ギリシャ随一の哲学者たちを強く魅了したのでしょう。 自身もヘタイラとして高級遊女屋を経営していたというのは、このような場での議論で活躍できるヘタイラを教育、斡旋していたと見るのが正確なように感じます。随一の教養を持つアスパシアが、見どころのある他のヘタイラにも教養や知識などを授けていたという所でしょうか。 |

アテナイの最盛期を築き上げた政治家ペリクレス(紀元前495?-紀元前429年) アテナイの最盛期を築き上げた政治家ペリクレス(紀元前495?-紀元前429年) |

アスパシアがペリクレスを育てたと見られており、同時代のアテナイ社交界に与えた影響は計り知れず、アテナイ黄金時代の影の立役者と言っても過言ではありません。 それでもアテナイ人ではないことから、ペリクレスと正式に結婚した記録は残っていません。 アテナイ黄金時代、最も華やかで注目を浴びた女性が美貌と知性を兼ね備えたアスパシアでした。 |

マリー=ジェヌヴィエーヴ・ブリアールが自らをアスパシアに見立てて描いた自画像(1794年) マリー=ジェヌヴィエーヴ・ブリアールが自らをアスパシアに見立てて描いた自画像(1794年) |

だからこそアスパシアは、後年の様々な美術品のモチーフとしても表現されています。 これはフランス革命前後を生きたフランス人画家マリー=ジェヌヴィエーヴ・ブリアールが、自らをアスパシアに見立てて描いた自画像です。 貴族の女性が画家となる場合もありますが、マリーの父は裁縫師なので平民です。だからこそ愛妾アスパシアに自身を重ね、ヘタイラの身分を強調して右胸を出した構図にしたようです。 売春を生業とする下賎な職業というより、インスピレーションをもたらす自由な女神という印象というわけですね。平民は貴族になれませんから、自由に輝いて生きたヘタイラに憧れを抱くのです。 |

ヴィラ・アリアナのフレスコ画(古代ローマ 紀元前30〜紀元後50年頃) ヴィラ・アリアナのフレスコ画(古代ローマ 紀元前30〜紀元後50年頃) |

権利を確約されながら家に縛られ、夫は自由恋愛が許される一方で唯一の愛しか許されず、不十分な教養しか与えられず産む道具のような扱いも受ける市民の女性。 自由に生きることができるけれど、生活は不安定で、市民との間に生まれた子供も父親の嫡子とは認められず、財産などを受け継ぐ権利は持てないヘタイラの女性。 そこに錯綜するエロス・・。 |

アテナイ最盛期を築いたペリクレス(紀元前495?-紀元前429年) アテナイ最盛期を築いたペリクレス(紀元前495?-紀元前429年) |

名前も残っていない正妻 |  ペリクレスの愛妾アスパシア(紀元前470〜紀元前400年) ペリクレスの愛妾アスパシア(紀元前470〜紀元前400年) |

ペリクレスは紀元前445年に離婚後、アスパシアと同棲を始めました。およそ25歳というかなり年の差があったようですが、アスパシアに惚れ込み、アスパシアと共に生きるために離婚したと想像できます。二人の子供、小ペリクレスは紀元前440年代生まれとされるため、アスパシアの妊娠も理由にあったかもしれません。正妻との間にも二人の息子パララスとクサンティッポスがいましたが、アスパシアとの息子に小ペリクレスの名が与えられたことは印象的です。 少なくとも3度も嫁がされた元正妻。次の相手をあてがわれ、自分と離婚した後すぐに若い美人と同棲し始めた元夫。名家出身ゆえにどの嫁ぎ先も裕福ではあったようですが、愛があったとは言い難い結婚遍歴に於いて、元正妻の気持ちはどのようなものだったでしょう。当然ながら同じ市民の女性は元正妻に感情移入するわけで、最高権力者のパートナーとしても目立つアスパシアは壮大な非難の的にもなりました。根拠なき誹謗中傷もあったようでペリクレスは苦々しい思いをし、法廷では珍しく一度ブチギレ、その結果アスパシアは無罪となったこともあるそうです。 最終的にアスパシアと庶子は何の権利も得られないはずですが、ペリクレスの死の間際、アテナイ人はアスパシアとの庶子にアテナイ市民権と正当な相続人の権利を与えることを許可しました。両親ともアテナイ市民でなければ市民権を与えないという法律は、実はペリクレス自身が提案したものでした。このため、この例外措置は驚くべきものとして捉えられています。 本人が破っては示しがつきません。本人は心で望んでも、アテナイのために強く押し通そうとすることはなかったかもしれません。しかしペリクレスもアスパシアもアテナイ人たちが納得できるだけの貢献をしており、死を眼前にしたペリクレスに安心してもらいたい、喜んでもらいたいという感謝の気持ちあってのことと想像します。人柄も優れたカップルでなければ、実際あり得ないことです。 愛する女性のために、ペリクレスは男性としてできることをやり遂げた感じです。アスパシアほどの才覚があれば、誠実さのない男性ならばポイ捨てし、別の男性に行くこともできたでしょう。ペリクレスには、アスパシアが共に生きようと思える人間的魅力があったのでしょうね。 |

||

スナッフ・ボックス(ジャン=フランソワ・モラン 1789年)V&A美術館 スナッフ・ボックス(ジャン=フランソワ・モラン 1789年)V&A美術館 |

『キューピッド売り』が発見された時代はフランスで王の愛妾たちが大活躍し、正妃と愛妾の存在が政治経済にも大きな影響を与えた時代でした。貴族社会の正妻と愛妾という存在が注目を集めた時代だっただけに、古代ローマのこのモチーフに自分たちを重ね合わせ、深い思考につながったことでしょう。 |

|

『キューピッド売り』は、視座によってコメントも全く変わり得る作品です。正妻に感情移入する人もいるでしょう。不倫する夫を想像し、愛妾を口汚く罵ることもあるかもしれません。ヘタイラに感情移入する人もいるでしょう。描かれていない、男性側に視座を重ねる人もいるでしょう。 平民は一個人の1つの視点で構いませんが、上に立つ者は全体の幸せをいかにして創り出すか考える必要があります。市民の女性の権利に関して、法的にどのように整備すべきなのか。そもそも身分制の在り方とは。どうすれば全員が幸せになれるのか。 このブローチは旅行や仕事先としてイタリアを訪れた、上流階級の紳士のために制作された可能性が高いです。女性ではなく男性だったと思われる持ち主は、このモチーフを見てどのような思考を広げたでしょう・・。 |

フランス王ルイ16世(1754-1793年) フランス王ルイ16世(1754-1793年) |

マリー・アントワネットと子供達(ヴィジェ=ルブラン 1787年) マリー・アントワネットと子供達(ヴィジェ=ルブラン 1787年) |

妻一筋。他に愛妾などは必要ないというタイプの男性ならば、何の問題も起きません。しかし家同士の結婚だと、それが実現するのは極めて難しいかもしれませんね。 女性が見る場合、男性という生き物の性質を想像するだけでも難しいように感じます。また、男性だからと言って、皆が同じ性質であるわけでもりません。 |

|

ヴィラ・アリアナのフレスコ画(古代ローマ 紀元前30〜紀元後50年頃) ヴィラ・アリアナのフレスコ画(古代ローマ 紀元前30〜紀元後50年頃) |

描かれていない人々にも想いを馳せることができます。母の姿であったり、聞いていた祖母の姿であったり。正妻の子として生まれたのか、愛妾の子として生まれたのかでも見える景色は変わるでしょう。 容姿や教養に恵まれればヘタイラとして十分にやっていけますが、そうでなければポルナイとして何の保証もなく惨めに生きていくしかないかもしれません。そのような立場から見れば、正妻もヘタイラも『勝ち組』です。ヘタイラとして通用する教養を身につけるには、お金や家庭環境も必要です。庶子であっても父親が十分な支援をしてくれるほど裕福だったり、母親が稼ぎの良いヘタイラでなければなりません。この辺りも、ある程度血筋で決まってしまうかもしれません。 血筋さえ良ければ、容姿にも教養に恵まれずとも正妻として生活は保証されます。愛に恵まれずとも、明日を生きる保証もない女性を想って十分とみるのか、夫の愛妾への嫉妬に身を焦がし、愛を渇望して生きるのか。 外見や才能に恵まれたヘタイラであっても、パートナーや周囲に恵まれなければ何の保証ありません。一般的なヘタイラは稼げる期間が若い一時に限られており、まともな老後などありません。アスパシアは例外すぎる存在です。輪廻転生を考えるならば、目立つ者だけに目が行くのは魂が幼い証拠です。ほとんどの『普通の人』は誰からも注目されず生き、人知れず死に、記憶からも完全に消え去っていきます。その誰も目を向けないような暗がりの中に、どれだけ意識を向けられるか。より視座を高め、より視野を広げること。上に立つ者ほど重要です。 |

オマージュ作品『アモルを売る女』(ジョゼフ=マリー・ヴィアン 1763年) オマージュ作品『アモルを売る女』(ジョゼフ=マリー・ヴィアン 1763年) |

自分ごと、あるいは身近な親兄妹や友人、通りですれ違った悲しそうな顔の人。 完全に孤立して生きる人など1人もいません。遠い話、大昔の話に見えたとしても、縁を辿れば全ては必ず自分ごとです。 様々なことが分かってくると、この絵の辿った先も面白く思えてくるものです。 |

第8代ブリサック公爵ルイ・エルキュール・ティモレオン・ド・コッセ(1734-1792年) 第8代ブリサック公爵ルイ・エルキュール・ティモレオン・ド・コッセ(1734-1792年) |

ルイ15世の公妾デュ・バリー夫人(1743-1793年)1789年、46歳頃 ルイ15世の公妾デュ・バリー夫人(1743-1793年)1789年、46歳頃 |

オルレアン公爵夫人ヘレーネ・ツー・メクレンブルク=シュヴェリーン(1814-1858年) オルレアン公爵夫人ヘレーネ・ツー・メクレンブルク=シュヴェリーン(1814-1858年) |

正妻がいたブリサック公爵から愛妾デュ・バリー夫人へ。そこから時を経て、将来のフランス王を産む重積のあった王族の正妃オルレアン公爵夫人の部屋へ・・。 |

||

| ヴィラ・アリアナのフレスコ画 | |

『フローラ』(ヴィラ・アリアナ 紀元前1世紀)©ArchaiOptix(7 October 2018)/Adapted/CC BY-SA 4.0 『フローラ』(ヴィラ・アリアナ 紀元前1世紀)©ArchaiOptix(7 October 2018)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

『キューピッド売り』(ヴィラ・アリアナ 紀元前30〜紀元後50年頃) 『キューピッド売り』(ヴィラ・アリアナ 紀元前30〜紀元後50年頃) |

日本も少し前までは『家』の意識や、女性は産む道具的な意識が根強く残留していました。地方によってはまだまだあるでしょう。そのような意識下の方が、より『キューピッド売り』は面白く感じられるかもしれません。 当時の上流階級や知的階級には、『キューピッド売り』の方がダントツで人気だった理由はご想像いただけたと思います。心の深い部分に思いを巡らせ、社会構造の考察をも促す上流階級用の傑作です。どんなコメントをするかで視座がバレます。娼婦は下賎だケシカラン程度のコメントしかできぬようでは、自分中心にしか見えていない、自分のことしか考えられないことがバレます。様々な人と関わり合ったり、ちょっと立ち止まって相手の視点に寄り添ってみたり、少し古い時代の心を扱う書籍を読んでみたり。豊かな心を育んで、より深く芸術を楽しみたいものです♪ |

|

3. 古い時代のラーヴァ・カメオ故の魅力

|

今回の宝物はモチーフの特殊性と共に、彫りとフレームも通常のラーヴァ・ジュエリーとは一線を画しています。 時代が古いこと、紳士用であることが背景にあります。 |

3-1. 『着ける芸術』を意識した設計と見事な表現力

3-1-1. 女性用の正装用ジュエリーとの違い

なぜか現代の日本の常識でヨーロッパの王侯貴族のアンティークジュエリーを判断しようとする人がいますが、現代のヨーロッパの常識と比べてもかなり違います。 |

| 英国王エドワード7世妃アレクサンドラ・オブ・デンマーク | |

| 戴冠式の正装 | 普段着 |

アレクサンドラ王妃(1844−1925年)1902年頃、58歳頃 "1902 alexandra coronationhr" ©Franzy89/Adapted/CC BY-SA 3.0 アレクサンドラ王妃(1844−1925年)1902年頃、58歳頃 "1902 alexandra coronationhr" ©Franzy89/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

普段着のアレクサンドラ王妃(1844−1925年) 普段着のアレクサンドラ王妃(1844−1925年)【引用】Britanica / Alexandra ©2021 Encyclopædia Britannica, Inc. |

王侯貴族の女性は常時、左のように煌びやかに着飾っていると思い込んでいる人すらいます。このような姿しかみたことがないからです。これは全世界の庶民に至るまで、広く見られることを意識したコーディネートです。当時は帝国主義が渦巻く時代で、大英帝国の王妃として権威を示す必要がありました。アテナイのシンポジウムならば知的で難解なものが高く評価されたはずですが、教養や知識がなく、見る目やセンスが持たない有象無象まで万人に分かりやすいようにと考えると、どうしてもこうなります。 「家にあるもの全て着けてきました!」という感じでヘンテコですし、センスが良い感じがしません。あくまでも時代と地位的な要求によるものです。本来のアレクサンドラ妃は上質で清楚、気品あふれるコーディネートを好んだことは普段の装いからも明らかですが、多くの庶民は万人向けの左の姿しか目にすることがありません。だから誤解が生じます。 |

|

| イギリスのアレクサンドラ王太子妃(後の王妃)の正装 | |

1881年、36歳頃 1881年、36歳頃 |

1889年、44歳頃 1889年、44歳頃 |

芸術系のジュエリーは、象徴を理解するための知識や細かな細工を視る目を必要とします。イミテーションが発達していなかった時代、宝石物は万人に見ただけで分かりやすく、広く権威を示す場合に用いられました。このため、宝石物が最も格上で高級なジュエリーと一般人は思い込みました。教わっていないので勝手に勘違いしているだけですが、勘違いしていることに気づかない状況にあります。 |

|

| TPOで使い分ける上流階級のジュエリー | ||

| 夜・正装 | 日中・正装 | 日常用 |

『勝利の女神』 『勝利の女神』ガーランドスタイル ネックレス イギリス or フランス 1920年頃 ¥6,500,000-(税込10%) |

『フランボワーズ』 『フランボワーズ』アールヌーヴォー 天然真珠ネックレス フランス 1890〜1900年頃 ¥2,200,000-(税込10%) |

『ワルシャワクロス』 『ワルシャワクロス』アールデコ クロス ポーランド 1930年頃 ¥750,000-(税込10%) |

古の上流階級は厳格なTPOの元、夜用と昼用で正装用ジュエリーも使い分けます。ダイヤモンドなど輝く宝石を使った華やかなジュエリーは夜用で、日中に使うことはありません。デイ・ジュエリーの宝石は天然真珠など落ち着きある清楚な雰囲気が好まれ、高度な金細工であったりカメオなど、芸術性の高さで競いました。 TPOによってジャンルがあり、それぞれに高級・低級があります。煌びやかな宝石がついている大型のものが高級と思い込んでいる人は、ジャンルが異なるものを比較して高級低級を判断します。無知ゆえの頓珍漢な行為です。 |

||

| 日中用の正装ジュエリー | |

『異色のカメオ』 『異色のカメオ』ラーヴァ・カメオ デミ・パリュール イタリア 19世紀中期 SOLD |

『ニンフと動物たち』 『ニンフと動物たち』ラーヴァ・カメオ ブレスレット イタリア 1850〜1860年頃 SOLD |

この辺りは明らかに日中用の正装ジュエリーです。何度も使うものではなく、ここ一番の時にだけ使う特別なジュエリーです。だからこそ耐久性や安全性より、圧倒的な芸術性を追求したデザインと作りになっています。 |

|

←等倍 ←等倍 |

今回の宝物は上質な宝石を使ったいつもの女性用のアンティークジュエリーと比べるとサイズ感があります。 しかし高級カメオとしては物理的な厚みが出ないよう設計されており、重くなり過ぎず、ぶつけたりする心配もせずに使いやすいデザインです。 紳士用の日常用か、ちょっと特別な集まり用、あるいは男性ならば正装用として使っていたかもしれません。 |

|

3-1-2. 古い時代ならではの作行

|

ラーヴァ・カメオは古代ローマに関連する、イタリアのお土産品として制作されました。 今でこそ女性でも気軽に海外旅行できますが、古い時代ほど交通機関も未発達でしたし、治安や金銭面の問題もありました。旅行や仕事で海外に行き、高価なお土産に手を出せるのは王侯貴族やエリートの男性に限られました。 |

|

だからこそこの初期のラーヴァ・カメオは、上流階級の紳士向けとして作られており、デザインや彫りもそのような人たち向けです。 |

| 19世紀後期の団体旅行の発明による庶民が旅行する時代の到来 | |

近代ツーリズムの祖トーマス・クック(1808-1892年) "Thomas.Cook" ©Unknown author(before 1892)/Adapted/CC BY-SA 3.0 近代ツーリズムの祖トーマス・クック(1808-1892年) "Thomas.Cook" ©Unknown author(before 1892)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

イギリス人実業家トーマス・クックにより発明された"団体旅行" ©Thomas Cook |

19世紀はめまぐるしく時代が変わりました。蒸気船や蒸気機関車が登場し、鉄道網が整備され、19世紀後期にイギリスの近代ツーリズムの祖トーマス・クックが団体旅行を発明して価格が下がると、庶民も海外旅行に出かけるようになりました。上流階級しか行くことのできなかった憧れのフランスやイタリアへ、小金持ちとなった中産階級が大挙して押し寄せました。 |

|

| 品質が全く異なるローマン・モザイク | ||

| 19世紀初期の傑作 | 19世紀後期の土産物 | ヴィンテージの土産物 |

『風景画』 ローマン マイクロモザイク ルース イタリア 1820年頃 SOLD |

|

|

海外旅行は行けるようにはなっても敷居は高かった時代、せっかくだからと奮発して、現地でしか買えないものを買います。その1つがローマン・モザイクです。 |

||

奮発するとは言っても、庶民が出せる金額はたかが知れています。1点1点を特別デザインすることは不可能ですし、高度な細工を施すのも無理です。万人受けしやすい無難でありふれたデザインで作られた小金持ち庶民向けの量産品が、19世紀後期以降は市場に溢れかえります。それでもヴィンテージや現代と比較するとマシに見えるため、『アンティーク』というだけで上流階級が使っていた高級品と勘違いして売るディーラーや、買う人々もいるようです。 本物の高級品と比較すれば、見る目がある人にとっては違いは一目瞭然ですが、貴族そのものが人数が少なく、そのためのジュエリー自体も数は限られているため、巡り会えた人はラッキーと言えるかもしれませんね。今も昔も知られざる世界です。 |

| 【参考】HERITAGEでは扱わないクラス | ||

|

|

|

ローマン・モザイクと同じことが、ラーヴァ・カメオにも言えます。19世紀後期以降のラーヴァ・カメオは同じようなデザイン、イマイチな彫りなもので溢れかえっているのは、大挙して押し寄せた庶民の海外旅行客用に大量生産された安物だからです。ハンドメイドだからこそ職人によって腕のバラツキが大きく、左は他のものよりマシですね。私は買いませんが・・。 |

||

|

19世紀初期の上流階級の紳士向けに制作されたからこその魅力的なモチーフと、磨き仕上げまで含めた彫りの良さです。 そのような宝物は制作数も限られるため、専門でお取り扱いしている私たちでも滅多にご紹介できる機会はありません。 |

|

庶民用のお土産品は安っぽいイメージしかありません。上流階級を対象としたお土産品の場合、お金がないのではなく、節約したいのは時間だけです。 既に出来上がっているというだけで、作りはしっかりしています。貴族の大人気モチーフです♪ |

3-1-3. 豊かな表現力が楽しめるカメオ

今回のラーヴァ・カメオはモチーフの面白さだけでなく、表現力も含めた彫りの魅力も堪能できます♪ |

|

『エンジェル』 ラーヴァ・カメオ ペンダント&ブローチ イタリア 1860年頃 SOLD |

|

|

通常のカメオのモチーフでは、主役は1つです。だからこそ右のエンジェルの彫りからも分かる通り、唯一の主役を惹き立てる立体的な彫刻を施します。『キューピッド売り』は大人が3人、小さなキューピッドが3柱もおり、どれも重要な存在です。さらに背景まで表現されており、1つ1つの要素は細かいです。このため立体的に彫刻しても、キャンバス全体に対しての厚みはそれほど出ないのが特徴です。 |

|

|

|

モチーフ1つ1つはそれなりに厚みがあるため、光の当たり方によって陰影がかなり変化します。印象がガラリと変わり、それが豊かな表情となります。これは右から光を当てた場合と、左から光を当てた場合です。それぞれの身体も丁寧に肉付きが表現されているため、例えば右の女主人の真っ直ぐに伸びた左腕ですらのっぺり感はありません。単純な棒のように彫刻すると、違和感が出て人の腕のようには感じられなくなります。 |

|

|

女主人の左手は、椅子をしっかり掴み着席しているよう、手の甲と指部分に異なる傾斜が表現されています。顔は斜め手前に突き出しているため、首の奥側は肩との奥行をはっきり作っている一方、顔と首の境目は緩やかです。 それに対し、真横を見ているヘタイラの顔と首の境目はハッキリしており、意図して表現を分けているのは確実です。また、背中から首にかけて丸めているヘタイラの前傾姿勢や、持ち上げたキューピッドの丸みを帯びた幼児体型も見事です。 |

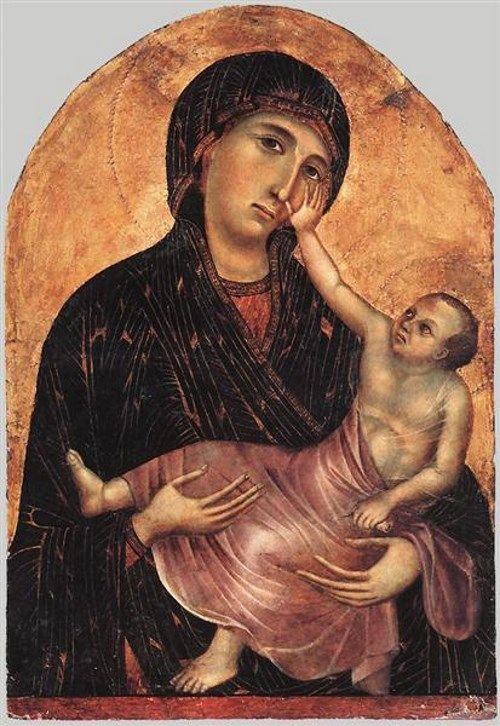

| 古い時代の聖母子像 | |

|

|

幼児は案外表現が難しく、顔と身体の比率であったり、肉のつき方も理解していないとおかしなことになります。特に中世の聖母子像はそのようなものが多く、「赤子のイエスが中年のオッサンにしか見えない!」、「赤ちゃんが不気味!」ということで、海外でもネタとして有名です。 |

|

|

浅い角度から見ると、かなり立体に気を遣って彫刻されていることが分かります。女主人の女性らしい肩、そこから上腕二頭筋にかけての流れ、腕橈骨筋へのつながり、細い手首から椅子を掴む手までが、しっかり表現されています。 ヘタイラの前傾姿勢も、首から背中にかけて丸めた様子を立体的に彫刻しているからこそ伝わってくるものです。ブローチという、壁画と比べると決して大きくはないキャンバスに見事に表現しきっています♪ |

3-1-4. 布地のドレープを駆使した肉体美の表現

『キューピッド売り』は立体彫刻作品でも有名無名、多々オマージュ作品が制作されています。 |

大理石壁画『キューピッド売り』(クロディオン 1773年) 大理石壁画『キューピッド売り』(クロディオン 1773年) |

これは大理石の壁画です。これも今回のブローチよりはかなり大きいと思います。綺麗な表現ですが、あまり厚みはありません。360度の立体彫刻よりも、平面の絵画に近い印象です。衣服の表現に注目すると、布の薄く柔らかな質感が伝わってきます。ただ、やはり人物の身体も含めて立体表現は控えめです。 |

|

|

←等倍↑ ←等倍↑ |

このカメオは衣服のドレープの表現も注目です。身体の形が分かる立体造形に加え、布地のドレープを巧みに表現することで、身体に寄り添う布地の柔らかな質感と、古代ローマらしいエレガントな美しさを見事に表現しています!♪ |

|

|

←等倍↑ ←等倍↑ |

布のドレープも身体の凹凸に重ねて表現したからこそ、生きている人間ならではの躍動感を感じられます。女性らしいお尻や太ももの膨らみが見事に伝わってきます!♪ |

『鷲(ゼウス)に給仕するガニュメデス』(ベルテル・トルヴァルセン 1817年)トルヴァルセン美術館 『鷲(ゼウス)に給仕するガニュメデス』(ベルテル・トルヴァルセン 1817年)トルヴァルセン美術館"Ganymede Waters Zeus as an Eagle by Thorvaldsen" ©CarstenNorgaard, Thorvaldsen Museum(2010-07-21)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

これもそうです。う〜ん・・・。 360度での造形を大理石彫刻で作り上げること自体が困難なので、これだけの技術があれば売れっ子にはなるでしょう。ただ、トルヴァルセンは成金が好んでオーダーした感もあり、教養や人間心理として深い内容を表現する"知的な王侯貴族好みの作風"というより、表面的な美しさ止まりだったかもしれません。 |

大理石フリーズ(ベルテル・トルヴァルセン 1824年) 大理石フリーズ(ベルテル・トルヴァルセン 1824年) |

フリーズなので大きさがあります。テクニック的には上手ですが、芸術的な表現を創造する才能とはまた別です。これが両立したものしかHERITAGEではお取り扱いしません。私がピンとこないからです。自分が心動かされないものを、さも良いもののように心偽って褒め称え、誰かにお金を出して買ってもらうなんて絶対に嫌だからです。 |

|

|

←等倍↑ ←等倍↑ |

ブローチという小さなキャンバスに、これほど見事な表現が詰め込まれているのは見事としか言いようがありません。このような宝物は、見つけようと思って手に入るものではないのです。 |

3-1-5. 磨き仕上げによる他にはない独特の質感

カメオは高級品ほど、磨き仕上げにも手間と技術を惜しみません。研磨は粗い番手から、少しずつ段階を経て細かい番手で磨いていきます。一度に細かい番手に移行することはできません。 伝統の製法を守る京釜師の職人さんに聞いた話だと、最後は手に灰を付けて磨くそうです。磨き仕上げだけで数週間、納得がいくまで数ヶ月もかけるような世界です。素材はただの銅ですが、出来た茶釜は何百万円もします。それでも人件費に換算すれば、職人としての給与は雀の涙です。それでも無知と想像力の欠如故に、自分本位に「高い!!」と文句を言う人は多いのが現代です。職人になりたい人なんて殆どいませんし、情熱があっても家族が養えることは期待できませんから、現代では犠牲の上で存続しているようなものです。 |

| 最高級品として制作されたカメオ | |

| ストーンカメオ | シェルカメオ |

『古代ギリシャへ想いを馳せて』 『古代ギリシャへ想いを馳せて』ストーンカメオ ペンダント & ブローチ イギリス 1890〜1900年頃 SOLD |

『黄金馬車を駆る太陽神アポロン』 『黄金馬車を駆る太陽神アポロン』シェルカメオ ブローチ&ペンダント ヨーロッパ 19世紀後期 ¥1,330,000-(税込10%) |

安さではなく芸術的価値を求めた王侯貴族の時代は、やりがいを持てる対価を支払ってくれる人たちが社交界を形成していました。職人がプライドを持ち、納得いくまで十分に技術と手間をかけられた時代、最高級品として作られたカメオは仕上げも見事です。 素材としてストーンは密なので、左のカメオは撮影時、人物の背景部分の写り込みに苦慮するほど表面が滑らかでした。白い女性の部分はマットに仕上げてあります。磨き具合によって質感がコントロールできます。 シェルカメオはストーンより粗なので、磨きが良くてもストーンほど滑らかにはなりませんが、日輪馬車を牽引する馬の体躯や、馬車を御する太陽神アポロンの太ももの光沢からも、磨き仕上げの良さを感じていただけると思います。 |

|

『異色のカメオ』 『異色のカメオ』ラーヴァ・カメオ デミ・パリュール イタリア 19世紀中期 SOLD |

『ニンフと動物たち』 『ニンフと動物たち』ラーヴァ・カメオ ブレスレット イタリア 1850〜1860年頃 SOLD |

興味深いのは、ラーヴァ・カメオは最高級品でも溶岩独特の質感を示すため、敢えて砂岩のような粗い質感で仕上げていることです。ピカピカだと新品のような新しい雰囲気になりますが、この絶妙な仕上げ具合によって古代遺跡らしい雰囲気です。長い時間をかけて風化した感じや、知的な雰囲気が創られています。 |

|

| 黒い素材のカメオ | ||

| オニキス | ジェット | ラーヴァ |

ネオ・ルネサンス オニキス・カメオ ペンダント&ブローチ ネオ・ルネサンス オニキス・カメオ ペンダント&ブローチフランス 1870年頃 SOLD |

ウィットビー・ジェット カメオ ブローチ イギリス 1860年代 SOLD |

『エンジェル』 ラーヴァ・カメオ ペンダント&ブローチ イタリア 1860年頃 SOLD |

艶のある黒は、オニキスやジェットでも表現できます。現代の庶民用の教育では、正解が1つしかないという意識が育ちやすいですが、それは現実社会では思考として貧相すぎます。何事も適材適所ですし、何が最も適切かは場合によります。正解は無限の状況に合わせ、無限に存在します。 右のブラック・エンジェルのラーヴァ・カメオは、この質感で正解なことが分かります。遺跡から切り出したような、時が止まったようにも想わせる高尚な雰囲気があります。 |

||

|

|

Genや私の基準を満たすラーヴァ・カメオ自体が滅多になく、比較対象が少ないですが、今回のラーヴァ・カメオの仕上げは他に類を見ません。比較的、密に詰まったラーヴァ素材を使っていることもありますが、磨くとここまで光沢が出せるのかと思うくらい、ある瞬間には美しい光沢を放ちます。 時が止まっているというより、当時の様子を溶岩というスクリーンを通して覗き見ているかの如しです。立体的に豊かな表現の彫刻だからこそ、磨き仕上げが活きています!♪ |

|

|

|

←等倍↑ ←等倍↑ |

少し下からの角度です。表現された大地を踏みしめる女性たちの足は5mmにも見たない大きさですが、足の指だけでなく筋肉などの付き方まで豊かに表現されています。磨き仕上げのお陰で、立体的な彫りによる繊細な表情が分かりやすいです♪ |

3-2. オリジナルに対するアレンジの面白さ

フレスコ画を別の技法で再現するだけでも面白いですが、モチーフにアレンジを加えて議論を弾ませるよう仕込むのが知的な上流階級です。どのようなアレンジをするのかが、センスと教養の見せ所です。 |

3-2-1. アカデミアを想わせる背景アレンジ

| オマージュ作品 | |

スナッフ・ボックス(ジャン=フランソワ・モラン 1789年)V&A美術館 スナッフ・ボックス(ジャン=フランソワ・モラン 1789年)V&A美術館 |

今回の宝物(イタリア 19世紀初期) 今回の宝物(イタリア 19世紀初期) |

2,000年前のオリジナルの背景は室内ですが、これはオリーブらしき樹木があり、開かれた庭園などをイメージしているようです。 |

|

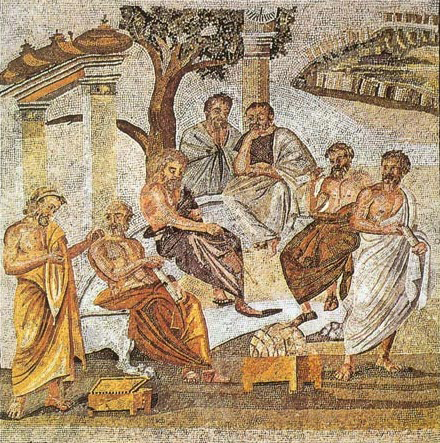

| プラトンの時代からローマ帝国時代まで続いたアカデミア | |

プラトン時代のアカデミアを描いたモザイク(古代ローマ 1世紀) プラトン時代のアカデミアを描いたモザイク(古代ローマ 1世紀) |

英雄アカデモスの聖林が囲む神域にあったアカデミア跡 英雄アカデモスの聖林が囲む神域にあったアカデミア跡"Athens Plato Academy Archaeological Site 2" ©Tomisti(2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

この構図を見て、プラトン時代のアカデミアを描いた古代ローマのモザイクを彷彿としました。アテナイの城壁の外には、知恵の女神アテナに捧げられた神聖なオリーブの聖林がありました。アカデミアはその中でも英雄アカデモスの聖林と呼ばれる神域に開設されました。そのオリーブの聖林から採れるオリーブオイルが、パナテナイア祭の勝者への褒美にもなっていました。 |

|

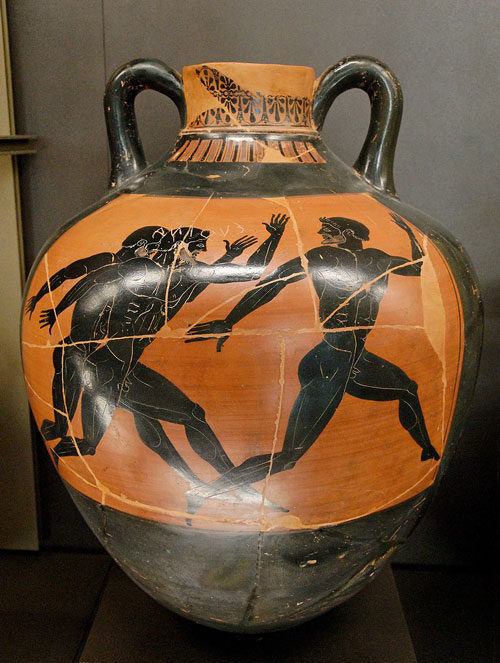

『走者』パナテナイア祭の賞品アンフォラ(古代ギリシャ 紀元前500年頃)ルーブル美術館 『走者』パナテナイア祭の賞品アンフォラ(古代ギリシャ 紀元前500年頃)ルーブル美術館 |

パナテナイア祭は紀元前566年から3世紀まで、800年以上にも渡って開催されたアテナイ最大の祭典で、アテナイ市民にとって最も権威ある祭典でした。 芸術分野だけでなく肉体的な競技もありますが、現代でも格闘技などから分かる通り、高度な心理戦など、"知恵"は単なる身体能力以上に重要です。 効率的に身体能力を向上させる場合も知恵は必要ですし、走る場合も走法は肉体の使い方を極める必要がありますし、トラックの曲がり方も感覚的な知恵が必須です。 知恵の女神が守護するアテナイは、知恵がある者こそ高く評価されたわけです。 |

| プラトンの時代からローマ帝国時代まで続いたアカデミア | |

プラトン時代のアカデミアを描いたモザイク(古代ローマ 1世紀) プラトン時代のアカデミアを描いたモザイク(古代ローマ 1世紀) |

『キューピッド売り』(ヴィラ・アリアナ 紀元前30〜紀元後50年頃)をモチーフにした今回のラーヴァ・カメオ(イタリア 19世紀初期) 『キューピッド売り』(ヴィラ・アリアナ 紀元前30〜紀元後50年頃)をモチーフにした今回のラーヴァ・カメオ(イタリア 19世紀初期) |

左のモザイクも極めて有名なので、庶民なら知らない人はいても、ヨーロッパ上流階級で知らない人がいたら嘘です。アカデミアはローマ帝国時代も存続し続けました。左のモザイクは1世紀のものですし、ヴィラ・アリアナのフレスコ画も1世紀に火山噴火で埋没したものです。 『キューピッド売り』のオリジナルの背景が室内なのは、ローマ貴族の女性は家を守る役目があり、家に縛られる存在でもあります。その属性を象徴してのことでしょう。このアレンジは当時のヨーロッパ上流階級の知的な集まりならば、多くの人は一見して分かったと想像します。分かることは重要ではなく、当時としては恐らく当たり前レベルでしょう。そこからどう会話が弾ませられるかが、社交界では重要です!♪ |

|

3-2-2. ローマ貴族の女性の限定された恋愛を象徴する構図

| オマージュ作品 | |

ロッククリスタル&エナメルの壁掛け(1800年頃)大英博物館 ロッククリスタル&エナメルの壁掛け(1800年頃)大英博物館 |

今回の宝物(イタリア 19世紀初期) 今回の宝物(イタリア 19世紀初期) |

『キューピッド売り』(ヴィラ・アリアナ 紀元前30〜紀元後50年頃) 『キューピッド売り』(ヴィラ・アリアナ 紀元前30〜紀元後50年頃) |

オリジナルだと背後の女性は見ているだけですが、上の2つのオマージュ作品は手を差し出し、キューピッドを受け取ろうとしています。 これも解釈次第で、とても面白いです。 既に手元に愛を囲う女主人が、さらに愛を受け取るのはNGです。ローマ市民の女性は夫以外と関係を持つのは厳禁でした。 |

|

女主人の肩に手を乗せた背後の女性は、身なりから友人など、女主人と同等の身分と推測されています。ローマ市民の女性は1人1つの愛。 それを強調するという意味で、女主人ではなく影の薄かった背後の女性が愛を受け取るというのは意味深です。 |

3-2-3. 身分の上下や幸せの本質を問う構図

もう1つ注目したいのは、女主人とヘタイラの椅子です。オリジナルはヘタイラが見上げる構図になっており、身分的にローマ貴族たる女主人が上、ヘタイラは下であることを暗示しています。 |

『キューピッド売り』(ヴィラ・アリアナ 紀元前30〜紀元後50年頃) 『キューピッド売り』(ヴィラ・アリアナ 紀元前30〜紀元後50年頃) |

今回の宝物(イタリア 19世紀初期) 今回の宝物(イタリア 19世紀初期) |

今回の宝物は同じ椅子に腰掛けており、目線の位置としても上下があるように描かれていません。ヴェルサイユ宮廷でも王妃は目立たず影に隠れ、子を成すことこそ一番の使命とされました。そのためには理不尽に国に返されることすらありました。愛妾の方が目立ち、王妃より王の寵愛を受けることもありましたし、時には絶大な権力や影響力をふるえる状況にありました。 ローマ貴族の女性とヘタイラ。正妻と愛妾。 |

|

『キューピッド売り』模写の銅版画(『ヘルクラネウムの遺跡』第3巻 1762年) 『キューピッド売り』模写の銅版画(『ヘルクラネウムの遺跡』第3巻 1762年) |

オマージュ作品『アモルを売る女』(ジョゼフ=マリー・ヴィアン 1763年) オマージュ作品『アモルを売る女』(ジョゼフ=マリー・ヴィアン 1763年) |

そのような視点でご覧いただくと、オマージュ作品がそれぞれどのようにアレンジされているのか、興味深く感じられるようになるはずです。 |

|

オマージュ作『キューピッド売り』(ジャック・ガメリン 1765年) オマージュ作『キューピッド売り』(ジャック・ガメリン 1765年) |

オマージュ作『キューピッド売り』(ヨハン・ハインリヒ・フュスリ 1775/1776年) オマージュ作『キューピッド売り』(ヨハン・ハインリヒ・フュスリ 1775/1776年) |

大理石壁画『キューピッド売り』(クロディオン 1773年) 大理石壁画『キューピッド売り』(クロディオン 1773年) |

コットンの壁紙『キューピッド売り』(ルイ=イポリット・ルバ 1816年) コットンの壁紙『キューピッド売り』(ルイ=イポリット・ルバ 1816年) |

スナッフ・ボックス(ジャン=フランソワ・モラン 1789年)V&A美術館 スナッフ・ボックス(ジャン=フランソワ・モラン 1789年)V&A美術館 |

ロッククリスタル&エナメルの壁掛け(1800年頃)大英博物館 ロッククリスタル&エナメルの壁掛け(1800年頃)大英博物館 |

|

「なぜそう解釈したのですか?」 これは一方的な詰問ではありません。純粋な好奇心です。どのような知識を元に、あなたはどう判断したのか。それを知ることで自身にはなかった知識や視点が得られ、さらに考察と理解を深めることができます。 |

面白い知識や視点を持つ様々な他者を知ることで、より自分自身のことも理解を深めることができます。知の探求こそが無上の喜びです。「モノは単なるモノ」としか見られない人もいます。しかし人の想いや手が加わった"もの"には精神が宿り、その囁きに耳を澄ますことができれば、直接は会えなくても時空を超えて会話できます。 本当に、たくさんの知識や気づきを惜しみなく与えてくれます。極上のアンティークジュエリーは、時空を超えた心の会話のクロスポイントとなり得るのです。これができる人にとっては、最高に魅力的な宝物だと思います♪ |

3-3. 古い年代ならではの味のあるフレーム

3-3-1. 覆輪留と爪留

王侯貴族のアンティークジュエリーは、セッティングの手法にもこだわります。安全に固定するだけでなく、留め方によって雰囲気はガラリと変化します。 |

今回の宝物 今回の宝物イタリア 19世紀初期 |

『キューピッドと鷲』 『キューピッドと鷲』ストーンカメオ ブローチ フランス? 19世紀初期 SOLD |

『ペルガモンの鳩』 『ペルガモンの鳩』シェルカメオ ブローチ イタリア? 1820〜1830年頃 SOLD |

ヴィクトリアンは大きく見えるジュエリーが好まれるようになり、フレームも様々な装飾を施した大型のものが多々作られています。一方で19世紀初期までのジョージアンの芸術系ジュエリーは、主役そのものに意識を没入できるよう、上質なミニマム・デザインのフレームを合わせていることも多いです。 |

||

|

|

|

←等倍 ←等倍 |

右のストーンカメオとシェルカメオは覆輪留です。拡大するとシンプルさが物足りなく見えるかもしれませんが、実物は小ぶりなのでこのデザインで正解と感じることができます。 今回のカメオのフレームもデザイン的にはシンプルな方向性ですが、ジョージアンのカメオとしてはサイズ感があり、単調に感じないためのデザイン的な工夫があります。 |

|||

3-3-2. 見たことのないランダムなギザギザの爪留

今回の宝物のフレームは古代ローマのモチーフに合う、不思議な魅力を醸し出しています。格調高い雰囲気と共に、ラーヴァ・カメオに馴染む調和した心地よさを感じます。その理由の1つがランダムなフォルムの爪留です。 |

|

|

←等倍↑ ←等倍↑ |

覆輪ではなく、爪で包み込むようにセッティングしています。その1つ1つの形状に魅力的な個性があります。このような爪留は他に見たことがありません! |

| 19世紀初期の爪留の芸術系ジュエリー | |

『黄金の叡智』 『黄金の叡智』ジョージアン モス・アゲート ブローチ イギリス 1820年頃 SOLD |

『楽器を奏でるキューピットとヴィーナス』 『楽器を奏でるキューピットとヴィーナス』シェルカメオ ブローチ&ペンダント イギリス 1830年頃 SOLD |

この2つも19世紀初期の、爪留でセッティングした芸術系ジュエリーです。大きさと形状が揃った爪で、等間隔に固定されています。これらは高度な技術に基づくデザイン性の高いフレームも見どころの1つであり、爪の存在感を最小限に抑えています。小さな爪で留める分、失ったら2度と手に入らない価値の高い主役を確実に守るために、爪の数はかなり多いです。手間と技術を省くコストカットを目的に、3〜4箇所を目立つ爪で固定する現代ジュエリーでは見ない手法です。 |

|

| 19世紀初期の爪留の芸術系ジュエリー | |

『ソフィア』 『ソフィア』リュミエール・アゲート カンティーユ ペンダント&ブローチ フランス or イギリス 1820年頃 ¥880,000-(税込10%) |

モス・アゲート リング フランス 1840年頃 SOLD |

この2つは爪までデザインに凝った19世紀初期の宝物です。どちらも面白い石を使ったリュミエール・ジュエリーなのがさすがという印象です。上流階級の中でも特に美意識が高く、センスと感性に優れ、知的階層も兼ねた人々が好んだジュエリーです。 右は覆輪留と爪留の中間とも言えます。どちらも爪の存在感を完全に消してしまう方向ではなく、主役となる大自然の絵画と、特別に誂えた額縁をつなぐ名脇役として、デザインされた爪が機能しています。この2つも爪はランダムではなく、均質に作られています。 |

|

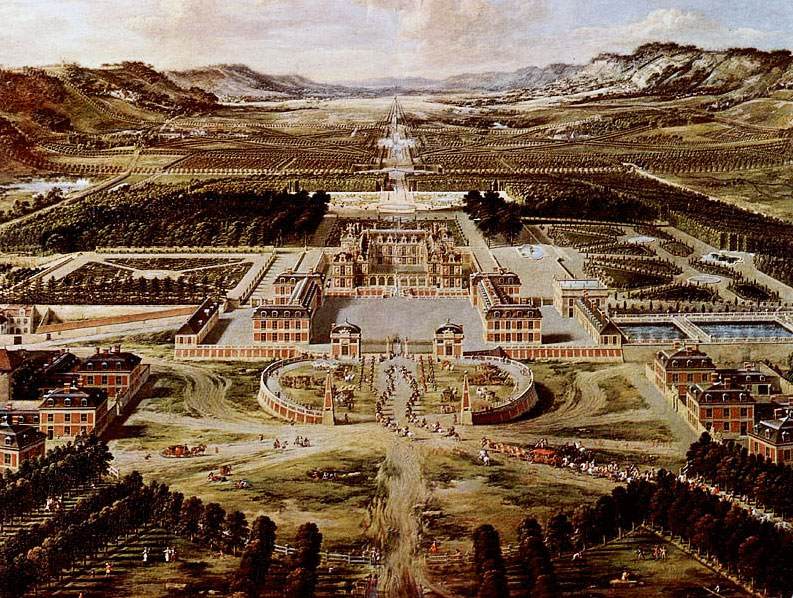

ヴェルサイユ宮殿(1668年) ヴェルサイユ宮殿(1668年) |

革命前のフランスはヨーロッパの文化的中心地として大いに栄えました。それを象徴するヴェルサイユ宮殿は、極度に対称性が高い整ったデザインが特徴です。それこそが人の手を加えたことでしか作り出せないラグジュアリーの象徴であり、富と権力を示すとされました。『完璧さ』こそが理想の美という意識が醸成されました。 |

『アールヌーヴォーの奇跡』 『アールヌーヴォーの奇跡』カラー天然真珠 ペンダント&ブローチ アメリカ 1890〜1900年頃 ¥4,800,000-(税込10%) |

対称性を意図して崩したり、敢えて欠陥を作るなど、『不完全の美』を理想の美としてきた日本人にとって、極度に対称性の高いデザインはいかにもオーソドックスなヨーロッパ貴族らしさを感じます。 |

|

職人の手仕事を感じる味わいがありつつも、基本的には均質さを目指した爪留です。当時のヨーロッパ上流階級の意識に沿った、オーソドックスなヨーロピアン・ラグジュアリーが感じられる作りです。 |

|

これは明らかに意図してランダムさを表現しています。 太陽王ルイ14世が絶対君主の権力を万人に誇示することを目的にデザインされたヴェルサイユ宮殿でしたが、その心落ち着かない息苦しい空間を嫌い、オーストリアから嫁いできたルイ16世妃マリー・アントワネットは当時最先端だったイギリス式庭園をいち早く取り入れました。『人工的な美』ではなく、『自然が作り出す美』に理想を見出したのです。 |

|

人工的に形を整えたものではなく、自然と寄り添う美しさに心惹かれた人が、当時のヨーロッパ上流階級にも存在したということです。日本人も決して全員が美意識が高いわけではなく、異様なまでに完璧主義を求めたり、欠陥を決して許さない人もいます。粋だ、粋でない。通だ、通じゃない。心眼で視る。表現は様々ありますが、実際に深く理解できるのは、他国よりは少しだけ割合が多いかもしれませんが、日本人でもごく一部です。 |

|

|

←等倍↑ ←等倍↑ |

規則正しい表現とランダムの表現は、まるで難易度が異なります。自分でやってみると分かりますが、不自然さを感じない心地よいランダムさを意図的に創り出すのは、特別なセンスがないと無理です。 |

|

|

←等倍↑ ←等倍↑ |

ギザギザのフォルムだけでなく、ラーヴァ・カメオを包み込む絶妙な角度や爪の端部の形状も調和した美しさを感じます。天才だけが表現できる美です!サイドにV字模様を彫金しているのも良いですね。この一手間が、全体の高級感を格段に上げています♪ |

3-3-3. 紳士用ならではの高級シルバー・ジュエリー

3-3-3-1. 王侯貴族のゴールドとシルバーの使い分け

画期的な新素材としてジュエリーの一般市場にプラチナが登場したのは1905年、20世紀に入ってからです。19世紀までの最高級金属は色彩を持つゴールドと、白い金属としてのシルバーの2つの選択肢がありました。 |

『財宝の守り神』 『財宝の守り神』約2ctのオールドヨーロピアンカット・ダイヤモンド&天然真珠 ブローチ フランス 1870年頃 SOLD |

金属材料そのものとしてはゴールドの方が高価ですが、ダイヤモンドが黄ばんで見えず、白く強烈な輝きを演出するにはシルバーでのセッティングが適します。 ただ、黒ずむ性質があるシルバーは、摩擦によって衣服を汚す可能性があります。 現代は布も衣服も安価に大量生産できますが、当時はお金だけでなく時間も手間もかかる高級品でした。 特にこのような正装用のジュエリーを着用するドレスは最低でも数千万円、凝ったものだと数億円は平気でかかります。現代のオートクチュールは採算的な問題で既に成立していませんが、やはりそのような存在です。 |

|

そのようなドレスを台無しにせぬよう、衣服と接する見えない裏側や、ブローチのピンにゴールドを使用するのは王侯貴族のジュエリーでは基本です。 お金がなく美意識も低い人だと見えない部分はコストカットの対象ですが、ドレスに数億円、ジュエリーに数億、数十億円かける人たちならここをゴールドにするくらい、全体の予算として何てことありません。 |

3-3-3-2. 王侯貴族のラーヴァ・カメオのジュエリー

現代のオートクチュールで、毎シーズン注文する顧客は世界中でせいぜい500人くらいとされます。顧客の主な内訳は王侯貴族や有名女優、世界各国のファーストレディです。 2024年時点でのビリオネア、資産10億ドル(日本円で1,542億円相当、2025年10月時点)を持つ人は世界で2,781人で史上最多です。 アンティークの時代も、本当の最高級品をオーダーできたのはこの規模の人数でしょう。家族まで合わせて数千人以内、一千億超の資産だけでなく毎年相応の収入がある人々です。1億円は、100万円に対しての1,000円以下、1万円に対しての10円以下の存在です。 1億円は庶民でも稼げる額です。生涯年収の平均値の2024年の統計は、大学卒の男性が同一企業に勤め上げた場合で約2.80億円、女性が約2.30億円です。高卒だと男性が約2.49億円、女性が約1.86億円です。資産1億円でも、追加で稼げず目減りし続ける場合はケチケチします。資産10億円程度でも、使い方次第ですぐなくなります。 |

『異色のカメオ』 『異色のカメオ』ラーヴァ・カメオ デミ・パリュール イタリア 19世紀中期 SOLD |

『ニンフと動物たち』 『ニンフと動物たち』ラーヴァ・カメオ ブレスレット イタリア 1850〜1860年頃 SOLD |

アンティークジュエリーの高級品は、庶民の感覚で想像できる程度の『金持ち』で想像すると頓珍漢になります。お金を気にすることなく、美しさを追求できる人たちです。「シルバーよりゴールドの方が高級だから、ゴールドの方が自慢できる!」というような低次元の発想はしません。 ローマ帝国や古代遺跡と関連するラーヴァ・カメオの場合、ピッカピカの黄金は雰囲気が合わず、ラーヴァ・カメオならではの佇まいを台無しにします。だからスペシャル・オーダーの最高級品でも、意図して鈍い色彩に割金を調整したゴールドを使います。 |

|

3-3-3-3. ラーヴァ・カメオのセッティングのこだわり

このエンジェルのラーヴァ・カメオは1860年頃のもので、ペンダント&ブローチの八角形フレームは少し後に時代のものとみられるしっかりした良い作りです。ゴールドのフレームを使ったラーヴァ・カメオは19世紀後期以降だとそこそこ見かけますが、これくらいの時代でゴールドを使った上質なラーヴァ・カメオは特殊です。 |

『エンジェル』 ラーヴァ・カメオ ペンダント&ブローチ イタリア 1860年頃 SOLD |

|

| オリジナルは紳士用にシルバーだったと推測します。ペンダントにもなることから、貴婦人が使うためにフレームをリメイクしたのでしょう。 |

この時代、黒は喪のジュエリーとしての使用が一般的になります。かなり高級なピケでも、金具はシルバーなのが通常です。喪服は黒いので、摩擦で汚す心配は不要です。また、喪中なのにゴールドをピカピカ輝かせるのは不謹慎な感じです。 光沢のあるゴールドを合わせたこのラーヴァ・カメオは、純粋に『オシャレの黒』を楽しむための仕様です。『ブラック・エンジェル』というのも玄人向けですし、オシャレの黒を楽しめる感覚も、当時としてはかなり傑出しています。素敵な貴婦人が自分用にリメイクし、愛用したのでしょう。 |

3-3-3-4. 紳士用のラーヴァ・カメオのセッティング

| 19世紀初期のファッションリーダー:ジョージ4世 | ||

摂政王太子時代のジョージ4世(1762-1830年)1814年、52歳頃 摂政王太子時代のジョージ4世(1762-1830年)1814年、52歳頃 |

摂政王太子時代のジョージ4世(1762-1830年)1821年、59歳頃 摂政王太子時代のジョージ4世(1762-1830年)1821年、59歳頃 |

|

19世紀初期のファッションリーダーはジョージ4世です。稀代の教養とセンスを持ち、『リージェンシー』として現代でも高く評価される流行スタイルを作り、英国一の紳士とも称された人物です。 ただ、長年の限界を知らない暴飲暴食が祟り、笑われてしまうほどの肥満になったそうです。1797年時点で体重は約111kgに達し、1824年に制作したコルセットはウエストが約130cmありました。色の深い服の方が肥満を隠せるということで、色の濃い服を着るようになりました。また、二重アゴを隠せるため、ネッククロス付きで襟の高い衣服を着て、それが流行となりました。 |

||

| 大英帝国の歴代首相となった英国貴族 | ||

メルバーン子爵ウィリアム・ラム(1779-1848年)1844年、65歳頃 メルバーン子爵ウィリアム・ラム(1779-1848年)1844年、65歳頃 |

初代ビーコンズフィールド伯爵ベンジャミン・ディズレーリ(1804-1881年)1852年、47歳頃 初代ビーコンズフィールド伯爵ベンジャミン・ディズレーリ(1804-1881年)1852年、47歳頃 |

初代ラッセル伯爵ジョン・ラッセル(1792-1878年)1853年、61歳頃 初代ラッセル伯爵ジョン・ラッセル(1792-1878年)1853年、61歳頃 |

啓蒙時代に明るい色彩が流行したものの、もともと黒はヨーロッパ上流階級から高貴で威厳に満ちた色として普遍の人気がありました。染色技術の向上もあり、ボケた黒ではなく深い黒が手に入るようになると、19世紀はダンディで知性に満ちた高級カラーとして『黒』が紳士に絶大な支持を得ました。 |

||

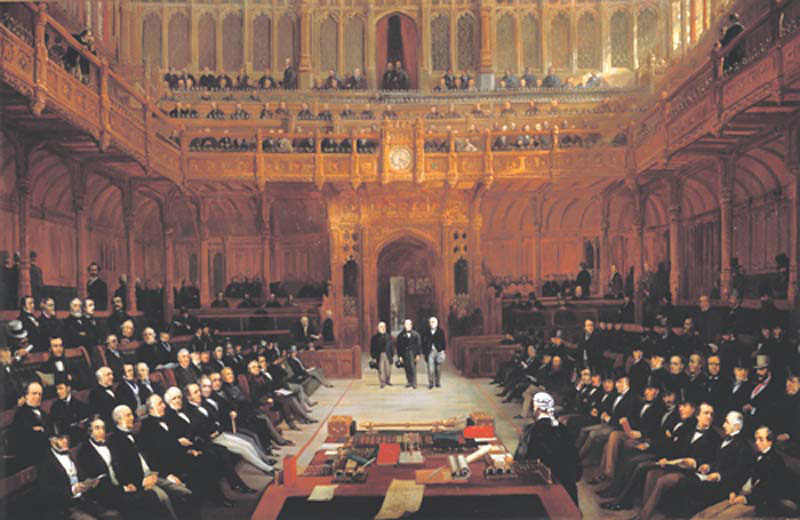

1858年に庶民院に初登院するライオネル・ド・ロスチャイルド 1858年に庶民院に初登院するライオネル・ド・ロスチャイルド |

制服ではないのに、英国議会も黒づくめです(笑) 女性の惹き立て役としても黒は最適ですし、何事にも染まらぬ黒は、男性らしさを惹き立てる色として万人から支持されたわけですね。深い色に染色した衣服は高価で、上流階級の象徴としても機能した時代だからこその光景です。 |

| ヴィクトリアンの紳士のファッションリーダー | |

アルバート王配(1819-1861年)1848年、29歳頃 アルバート王配(1819-1861年)1848年、29歳頃 |

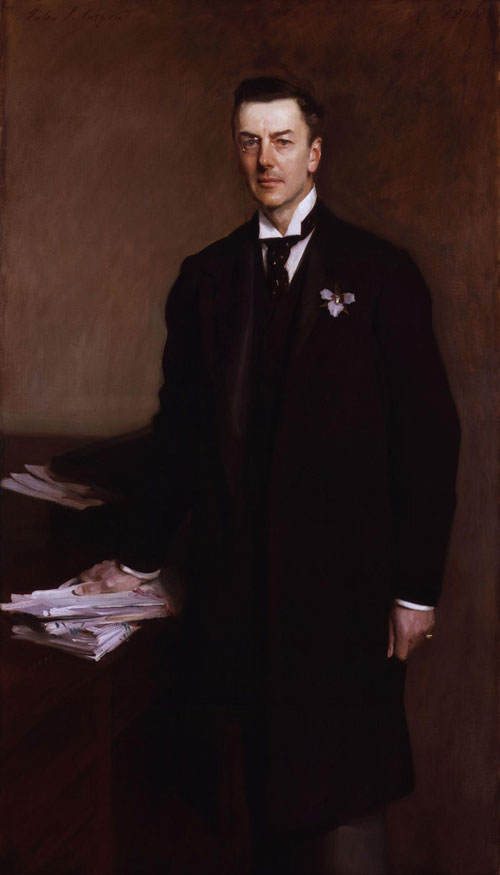

有力政治家ジョゼフ・チェンバレン(1836-1914年)1896年、60歳頃 有力政治家ジョゼフ・チェンバレン(1836-1914年)1896年、60歳頃 |

黒や濃い色彩の衣服に着用する場合、ピンの素材はシルバーでも問題ありません。純粋に自分の好みに合わせて素材を選ぶことができました。 |

|

|

|

喪のジュエリーなど例外はあるものの、女性用だとオール・シルバー製は基本的に安物です。これは紳士用として制作されているからこそ、オール・シルバー製でありながら、ラーヴァ・カメオのモチーフも彫りも上流階級を納得させるクオリティなのです。紳士がジュエリーをオシャレに使いこなしていた時代ならではの貴重な宝物です♪ |

|

3-3-3-5. 紳士用と貴婦人用の違い

HERITAGEは相当数のメンズ・ジュエリーもご紹介しています。しかし現代人の感覚で見る人は、それがメンズ・ジュエリーであると分からなかったりするようです。TPOが厳密でなくなった現代はご自身の感覚で境目なく楽しんでいただければ良いのですが、知識的な意味も込めて紳士用と女性用の違いをご紹介しておきましょう。 |

| カメオによるオマージュ作品 | |

| 紳士用 | 貴婦人用 |

|

|

| オリジナルのフレスコ画 | ラーヴァもシェルも、ハードストーンに比べると柔らかくて彫りやすく、アーティスティックな表現に向いた素材です。

今回の宝物は紳士用、比較のシェルカメオは貴婦人用です。 シェルカメオもデフォルメしていますが、オリジナルの意味をまともに理解しているとは思えない表現です。次期フランス王妃の部屋に飾られたという話題性に乗っかっただけで、それっぽく見せている表面的な印象しか感じられません。 |

『キューピッド売り』(ヴィラ・アリアナ 紀元前30〜紀元後50年頃) 『キューピッド売り』(ヴィラ・アリアナ 紀元前30〜紀元後50年頃) |

| 紳士用 | 貴婦人用 |

|

|

シェルカメオは素材だけ見るとブローチのピンまでゴールドなので、知識だけの頭デッカチな人だとこちらの方が高級で優れていると判断するかもしれません。アンティークジュエリーとしてはそこそこ古く、フレームの作り自体も良いのですが、彫りが全然よくないです。19世紀後期以降の安物と比較すれば良いですが、HERITAGEでお取り扱いするレベルには到底およびません。 |

|

| 紳士用 | 貴婦人用 |

|

|

カメオでありさえすれば良い人には十分かもしれませんが、カメオに芸術性を求める人ならば、右のシェルカメオでは不十分でしょう。女性たちの衣服のドレープ、腕や体の肉付き、手足の先までの表現・・。HERITAGEでご紹介する宝物は、"アンティークジュエリーの高級品の当たり前"の存在ではないのです。 |

|

| 紳士用 | 貴婦人用 |

|

|

今回の宝物の表現力は見事です! 1つ1つの要素は小さいですが、いずれも丁寧に作り込まれています。全てが見どころで、いつまでも眺めていられます。見るたびに新しい気づきがあるはずです。だから手元に置きたくなりますし、眺めながら楽しく心豊かな時間が過ごせます。 |

|

|

|

|

←等倍↑ ←等倍↑ |

アンティークジュエリーは、手元で眺める美術品でもあります。小さいからこそ、大勢の目に晒され遠くから眺めるだけの美術館には向きません。プライベートな空間で独占的に、あらゆる角度から好きなだけ眺めることのできる『最も贅沢な美術品』の在り方なのです♪ |

|

裏側

|

|

金具はすべてオリジナルで、裏側もスッキリとした綺麗な作りです。ブローチのピンは別途費用にて、ホワイトゴールドやプラチナなどにお取り替えも可能です。気になる場合はお気軽にご相談くださいませ。 |

|

着用イメージ

|

マニッシュなジャケットにも合います。 サイズ感はありますが、煌びやかな宝石やゴールドのジュエリーと異なり嫌味がありません。 ラーヴァカメオ独特の知的で落ち着いた雰囲気があり、良い意味で存在感があります。 |

|

|

目が詰まっておらず、ピンとの摩擦が殆どない素材であれば、淡いお召し物でもシルバーによる黒ずみを気にせず合わせていただけます。 マフラーやショールの他、カジュアルなニットに合わせてもしっかりした雰囲気になると思います♪ |

|

ホルターネックやハイネックのドレスなどの首元中央に、主役としてコーディネートしても映えます。 パーティーでも派手さだけを追う表面的なアクセサリーが多い中、このような装いは、たとえ理解できない人にとっても一目置く存在になると思います。 何なのか尋ねられれば、相手に合わせて様々な会話もできます。この宝物自体が200年ほど前のものですし、素材は約2千年前にローマ遺跡を封印したヴェスビオ火山の溶岩で、当時のローマ貴族の別荘で見つかったのフレスコ画の愛のモチーフなんて話したら、知的な相手であれば興味津々で話がはずみそうです♪ |

額装イメージ

身につけない時は、芸術作品としても楽しめる宝物です。ジュエリーケースに納めた状態で飾ることもできますが、額装すると映えます。2千年前のローマ貴族や、名だたるフランス王侯貴族の部屋も彩ったのと同じモチーフのカメオを毎日プライベートで好きなだけ鑑賞できるなんて、至高の贅沢だと思います♪ 下記は参考イメージで、左は31.4×27.2cmの額装です。 |

|

|

HERITAGEではご縁に恵まれ、講師として各地で指導もされているプロの先生に額装をお願いしています。必要な際は取り外してお使いいただけるようデザインできますので、お気軽にご相談くださいませ(額装のオーダーはHERIRAGEでお求めいただいた宝物に限ります)。 額装デザインはこちらもご参照ください。想定価格は2014年当時、別の先生に依頼した場合のものです。ヨーロッパ輸入の額縁を含め材料費が以前より値上がりしていること、現在のオーダーでは安全のために風防ガラスを使用してもらっていること、消費税も上がっておりますので、もう少し高くなることをご了承くださいませ。風防はガラス以外に、軽くて割れにくいUVカットのアクリルガラスもお選びいただけます。 |

|