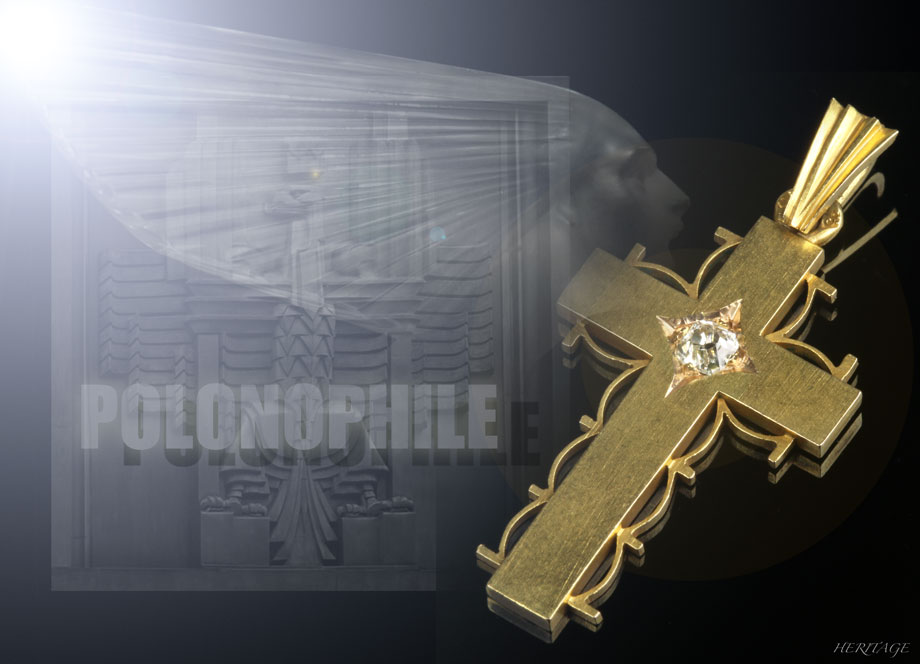

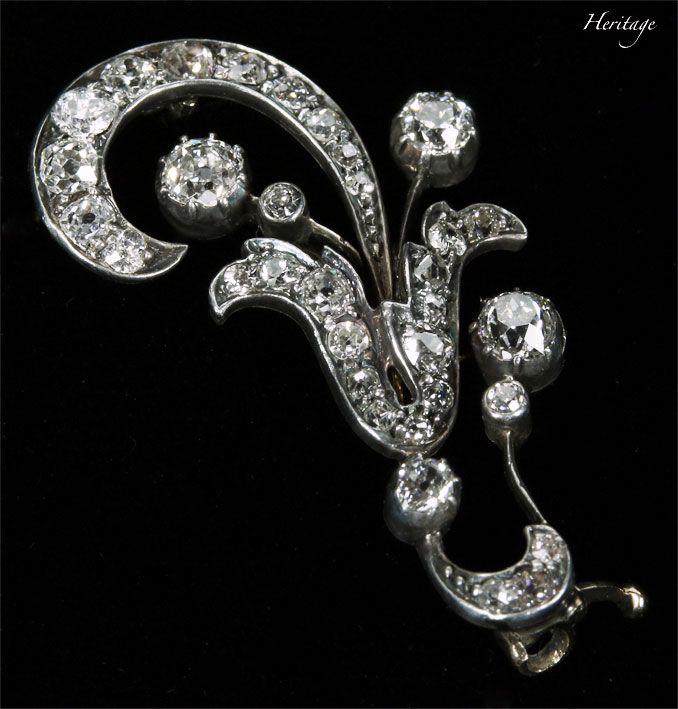

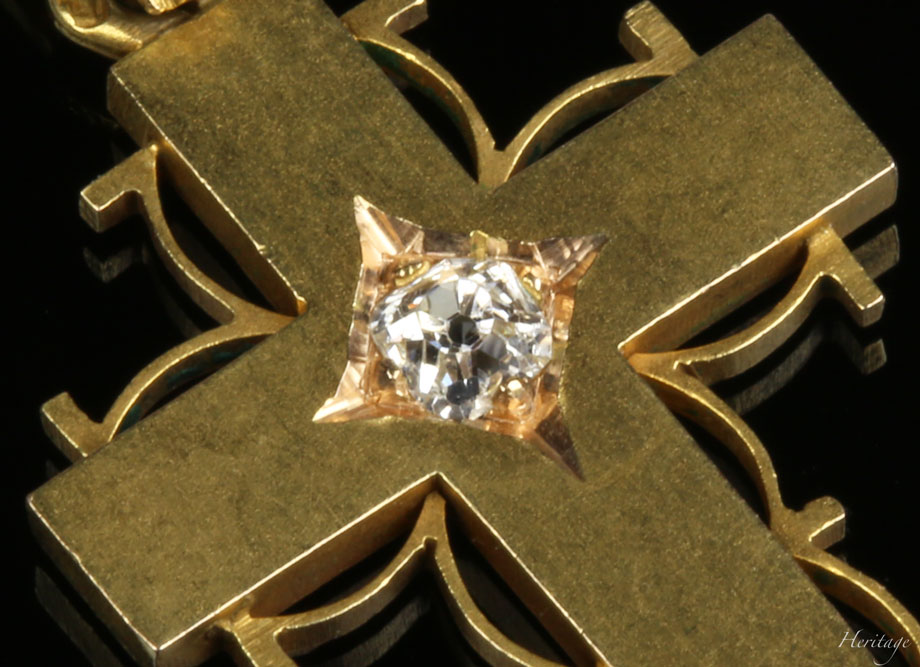

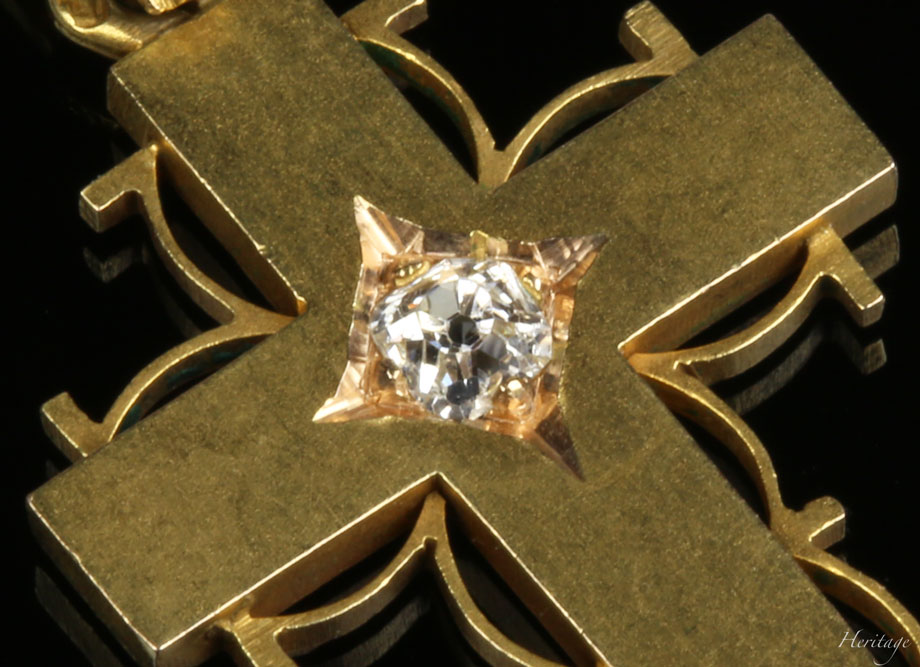

No.00367 ワルシャワ・クロス |

残っていることが奇跡と言えるワルシャワのアールデコ・クロスです!♪

| 多様な輝き♪ ダイナミックな変化♪ | ||

| 本体の輝き | ダイヤモンドの輝き | バチカンの輝き |

|

|

|

|

|

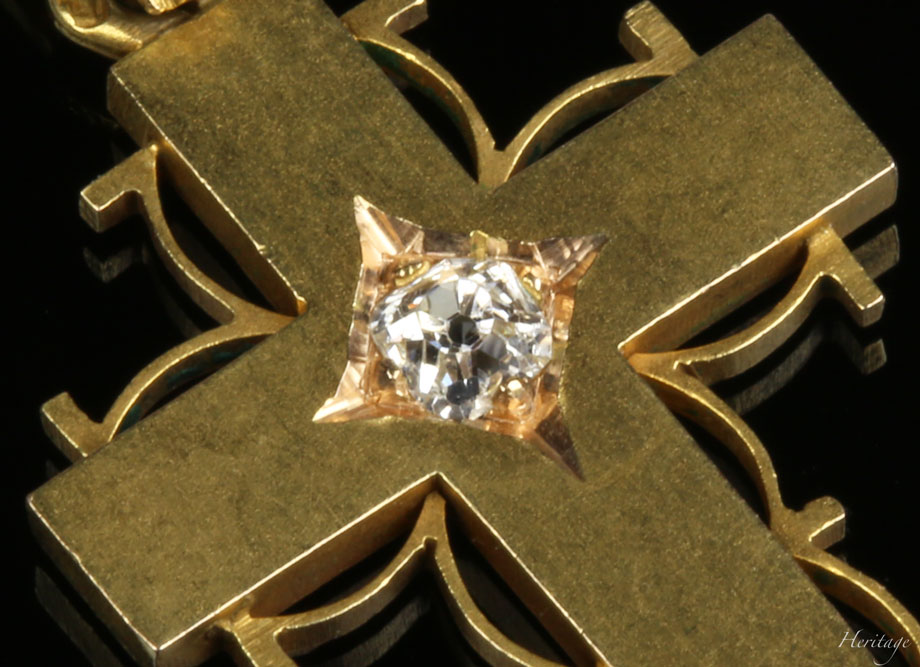

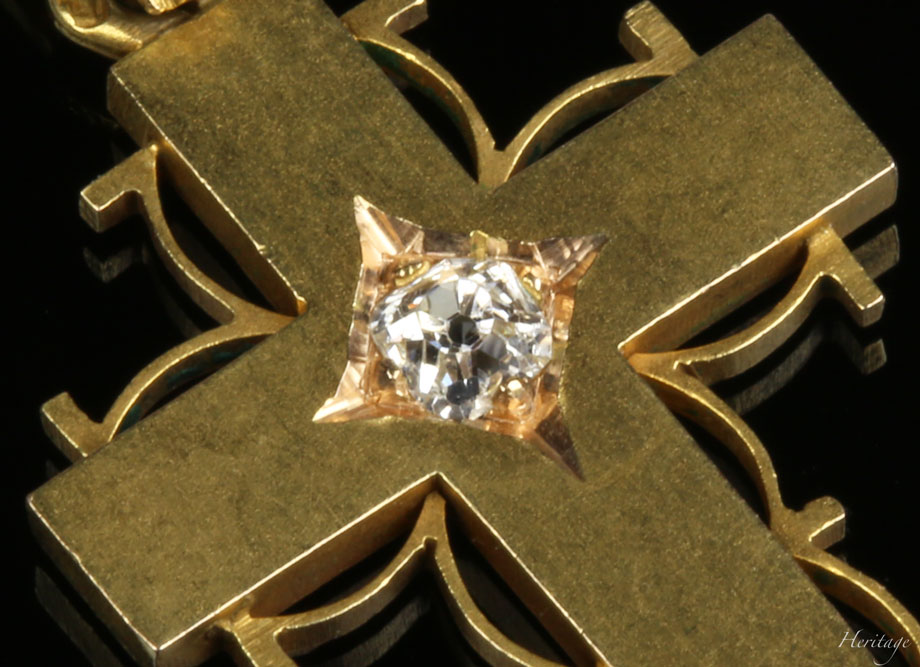

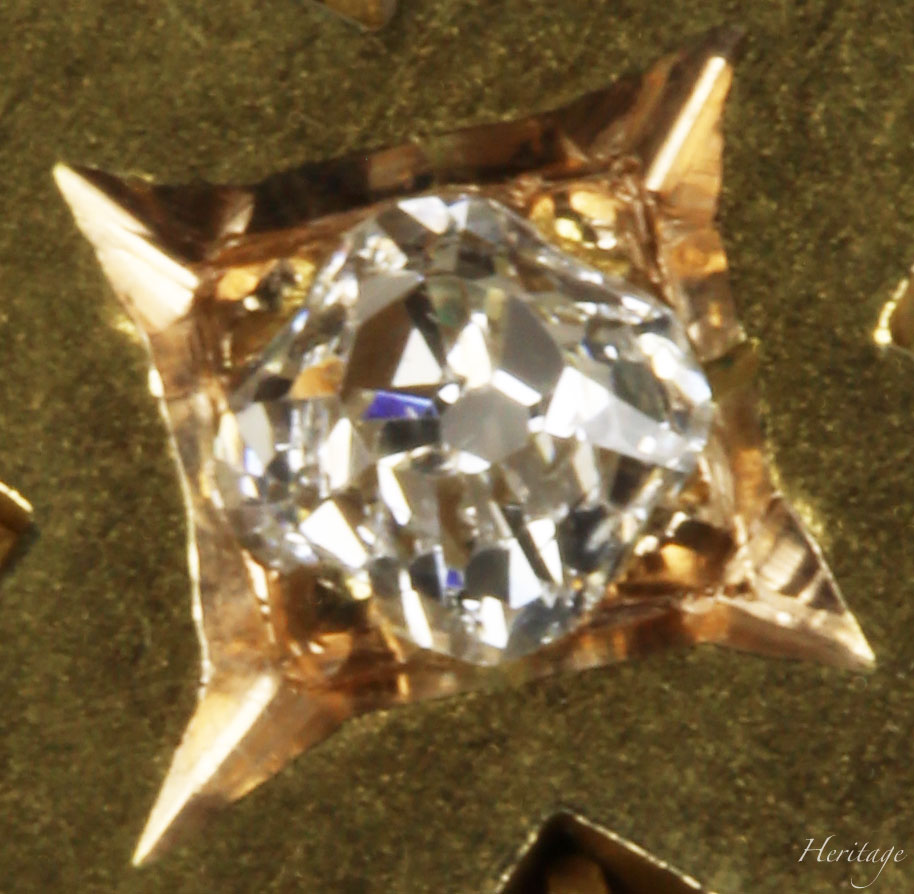

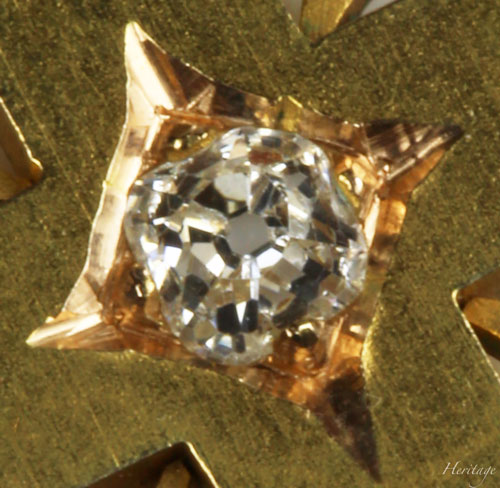

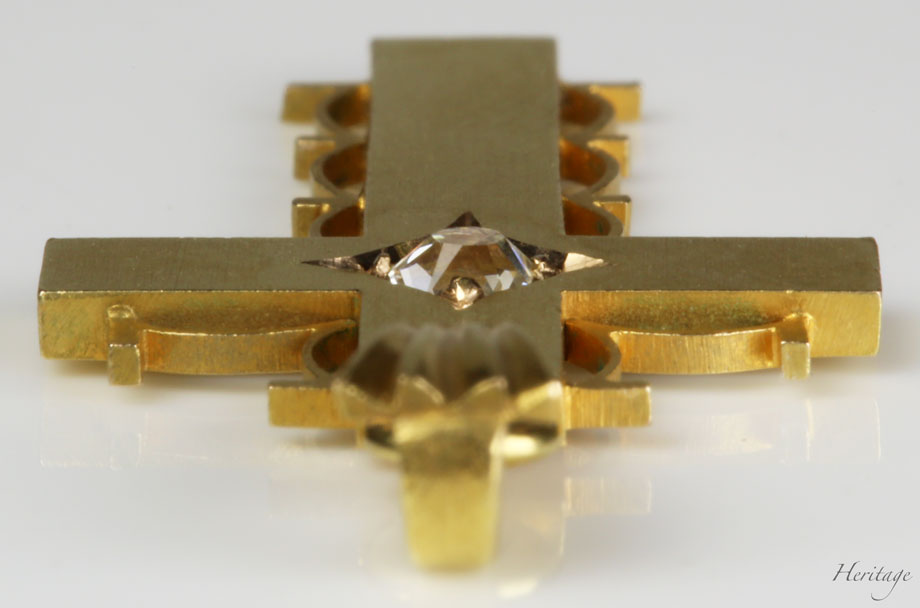

| 収まらぬほど厚みのあるクッションシェイプ・ダイヤモンド!! |

|

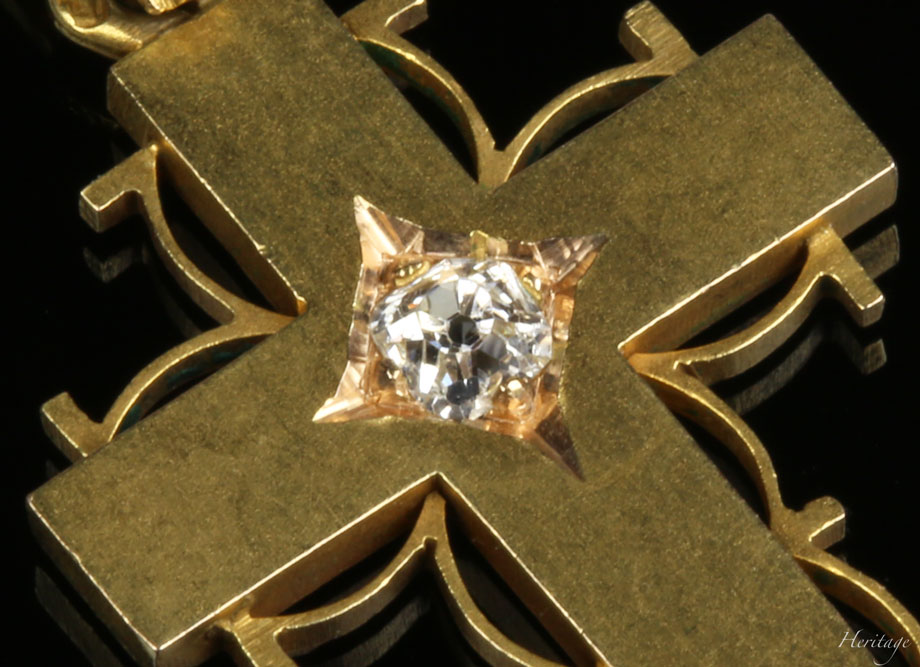

十字架の後光を表現した、神々しい透かし細工♪ ダイヤモンドの透明感とダイナミックなシンチレーション!♪ |

|

強烈な照り艶の中に浮かび上がる、印象的なファイア♪ それをさらに惹き立てるアーティスティックなフレームの彫金!♪ |

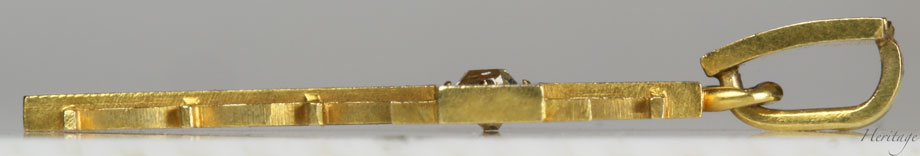

アールデコを象徴する、完成度の高いスタイリッシュなバチカン!♪

|

|

|

|

||

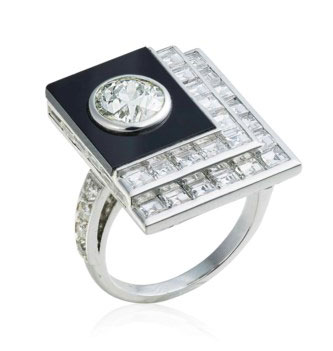

| 『ワルシャワ・クロス』 アールデコ ダイヤモンド クロス・ペンダント ポーランド(ワルシャワ) 1930年頃 クッションシェイプ・ダイヤモンド、14ctゴールド(ホールマーク有) サイズ:3.5×1.7cm 重量:3.9g ¥750,000-(税込10%) |

||||

48年間で初となる、ワルシャワ製のアールデコのゴールド・クロスです。ポーランドは芸術への意識が高く、ヨーロッパ文化への貢献も絶大で、その事を示すような芸術性の高いクロスです。1940年代にワルシャワは壊滅的な都市破壊に遭ったこともあり、市場でポーランドのアンティークジュエリーは殆ど見ることがありません。まさに神のご加護を感じる、残っていること自体が奇跡の宝物です。 厚みのあるクッションシェイプ・ダイヤモンドは透明感、シンチレーション、ファイアのコラボレーションが心を惹きつけます。20世紀には見られないカットなので、より古い時代の大切な石をリメイクして使ったのでしょう。20世紀に入るとハイジュエリー市場は白一色となり、このようなゴールドの最高級品は滅多にありません。金細工も実に見事で、十字架の後光のような透かし細工、アールデコを象徴するようなデザイン性の高いバチカンの彫金など、精緻な仕事ぶりは感動ものです。ダイヤモンドをセットしたフレームは複雑な多面で彫金されており、そこから放たれる黄金の輝きとダイヤモンドの輝きのコラボレーションが神々しさを高めます。 デザインと作りが優れたクロス自体が滅多にありませんが、1930年頃のゴールド・ジュエリーでここまで優れたものは存在自体が驚きです。19世紀のクラシカルなデザインよりも現代の装いに合わせやすく、アンティークならではの宝石や細工も楽しめるので、1点だけ良いものを欲しい方にもぜひお勧めです!♪ |

この宝物のポイント

|

|

1. 東欧ポーランドならではのデザイン

1-1. 珍しいポーランド製のハイジュエリー

1-1-1. 刻印で分かる首都ワルシャワ製のゴールド・クロス

|

過去48年間で恐らく初めてとなる、ポーランド製の見事なゴールド・クロスです!♪ 紹介してくれたディーラーの見立ては「1880〜1890年頃のイギリス製」でした。私も初見ではそう推測しましたが、刻印で1930年頃の首都ワルシャワ製と解りました。 世界中のディーラーを相手にする卸のディーラーの場合、扱う数が2桁3桁は多いです。このため1点ずつにかけられる時間はとても少なく、金属検査で約15ctと確認し、その上で、デザインと作りで総合的に判断を下しています。 |

日本はジュエリー文化がなかったため、和骨董にジュエリーのジャンルがありません。それ故に高級アンティークジュエリーの店やディーラーを、そこらへんの蚤の市に出店する雑多な店やディーラーと同じように見てしまう日本人も少なくありません。アクセサリー・レベルならばそのような見方でも的外れではありませんが、上流階級レベルのハイジュエリーに関しては別格です。 紹介してくれたディーラーは高級専門の老舗で、Genより経験年数も長いです。英国王室も含め、貴族とも普通にやり取りしています。高級品だからこそ、信頼が重要です。雑多な店に価値あるジュエリーを売却したり、買ったりすることはありません。身分ある人たちが取引相手にする場合、専門家としての知識と教養はもちろん、口が軽い人物、礼儀作法がない無礼な人物も問題外です。 |

ナポリ王国の英国大使ウィリアム・ハミルトン卿(1744-1796年)1775年、国立ポートレート・ギャラリー蔵 ナポリ王国の英国大使ウィリアム・ハミルトン卿(1744-1796年)1775年、国立ポートレート・ギャラリー蔵 |

王侯貴族や美術館のために美術骨董品を売買していたウィリアム・ハミルトン卿も、上流階級の一員でした。 知識や教養も豊富で専門書を出版したり、古美術学会のフェロー、ディレッタンティ協会の会員、アメリカ芸術科学アカデミーの外国名誉会員にも選出されています。 HERITAGEもそうですが、このクラスを扱うディーラーが雑多な蚤の市、骨董市などに出店することはありません。オフィスはありますが、路面店は持っていないので、一般の方がロンドンに行っても会えません。 |

海外に行くこと自体が特別だったひと昔前と違い、今の時代は気軽に海外に行けます。骨董市などを巡って一般人向けの最終価格で買い付けてくるような、誰でもできることは、研究所の仕事を辞めてまですることではありません。ただ綺麗なものが欲しいだけなら、大企業の給与で顧客として買う方が気軽で気楽です。 HERITAGEの特別なラインナップには、目利きだけではなく特別なコネクションも必須です。ただ渡英しただけでは手に入らないからこそ価値があります。私の場合はもともと純粋な顧客だったため、顧客側としての目線が今でも強いです。これはお客様にとっても良いことだと思っていますし、絶対に初心は忘れたくありません。 |

ブリュッセルのGen(2003年頃)56歳頃 ブリュッセルのGen(2003年頃)56歳頃 |

アンティークジュエリー市場が全盛期だった20年ほど前は各地で毎週のようにフェアがあり、タイミングを逃さぬよう、足で稼ぎ目利きする価値が大いにありました。 「ここに住んでいるの?」と言われたほどだそうで、Gen曰く100回以上は渡欧しています。 そんなGenですが、市場が枯渇していく中で茹でガエルにならず、時代に合わせて柔軟に変化するのも得意です。まだ誰もやっていなかった日本にアンティークジュエリー市場を作っただけでなく、インターネットでの情報発信と販売を始めたのも一番最初です。 |

アンティークジュエリーが枯渇し市場が縮小していく中、ロンドン中を巡っても良いものが見つからなくなっていきました。住んでいるならまだしも、限られた滞在期間中に良いものを偶然手に入れることは難しくなりました。そのような環境の中で、卸の有力ディーラーと直接コネクションを確立したのも見事です。卸なら扱う数も桁違いですし、卸価格で仕入れられるので、変に観光地価格やブランド価格が付いているハイストリートの高級店より適切な価格でご紹介することもできます。 ちなみにロンドンの不動産価格と家賃の高騰はえげつなくて、以前は数店舗あったハイストリートの高級アンティークジュエリー店も、私が初めて渡英した時には既に一店舗だけとなっていました。その最後の一店もヴィンテージまで扱うようになっており、半年後には移転してしまいました。Genがハイストリートまで足を運んだのは久しぶりでした。アンティークジュエリー市場の栄枯盛衰を黎明期から見てきたGenが、「このお店は徹底して良いものだけを扱っていたのに、ヴィンテージまで扱うようになったのか。」と、がっかりしていたのが印象に残っています。 |

|

さて、卸専門のディーラーも活躍する中心地ロンドンには、イギリスのみならず欧米各地からアンティークジュエリーが集まってきます。 勘違いしている人が多いですが、刻印制度の主目的は、当時の国や政府が流通に於いて税金を確実に取るためでした。 市場に出ることのない特注品の場合、刻印を打つが必要ありません。だから高級品専門で扱っていると、刻印がないものも多いです。 |

刻印でしか判断できない頭デッカチの素人同然のディーラーや一般人はチョロいため、前から刻印の偽物も存在します。この仕事を始めたばかりの若きGenに、当時の熟練のロンドンのディーラーが注意するよう教えてくれたそうです。アンティークジュエリー市場が盛り上がる以前の1970年代でも、刻印の偽物が問題視されていたわけですね。 情報のない一般人はしょうがない面もありますが、私たちや本場ロンドンのディーラーは偽物の刻印の存在を知っています。本物の刻印を偽物に打つことなんて、フェイク業界では普通です。だからプロの場合、刻印は軽視はしませんが重視もしません。参考程度です。 |

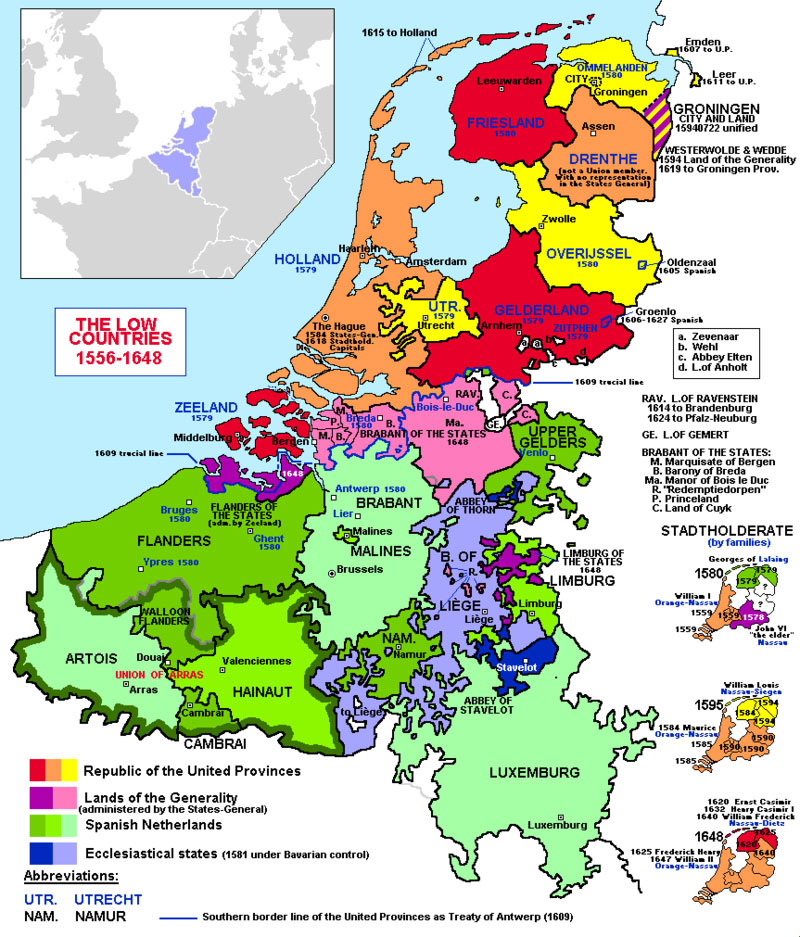

| 古い時代のヨーロッパ各地の地図 | |

ネーデルランドと司教領の地図:青紫色がリエージュ司教領 ネーデルランドと司教領の地図:青紫色がリエージュ司教領"The Low Countries" ©Fresheneesz(8 December 2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

1843年のイタリア "Italia 1843" ©Gigillo83(1 February 2011)/Adapted/CC BY-SA 3.0 1843年のイタリア "Italia 1843" ©Gigillo83(1 February 2011)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

現代のような形に国家が統一されていったのは、1848年の諸国民の春以降です。昔は統治が、より細分化されていました。イギリス貴族の子弟のグランドツアーの記録を見ると、移動するごとに通貨なども替わり、両替も大変そうでした。地域や年代、ゴールドやシルバー、金位などによって刻印も多種多様です。 とっくに無くなっている国も多く、今となっては詳細が分からない刻印もあります。数をこなしているロンドンのディーラーでも詳細が分からないものは普通に存在し、深追いしても時間を浪費するだけの場合も少なくありません。 |

|

|

|

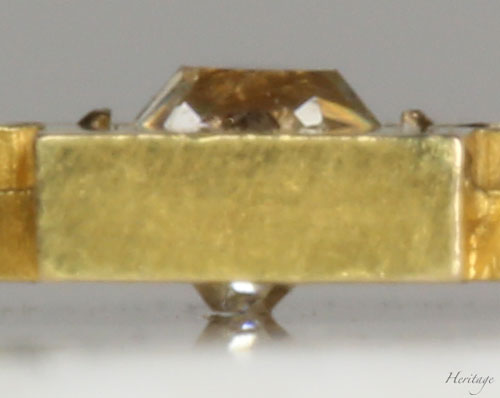

←等倍↑ |

この刻印はよく分からなかったようで、金属検査と、長年の経験に基づく総合判断から1880〜1890年頃のイギリス製と判断したようです。それほどレアな刻印です。 左のメイカーズ・マークは詳細不明ですが、右の刻印から1930年頃のポーランドの首都ワルシャワ製と分かったのはラッキーでした。知的探求のしつこさに加え、高性能の実体顕微鏡のお陰です。 |

|

ベテランのディーラーの推測も無理からぬことで、まずこのダイヤモンドは20世紀とは思わない古い特徴のカットです。デザイン的にはモダンスタイルにつながる特徴を持っており、ヨーロッパで先駆けてデザインの革新が起きたイギリスならば1880〜1890年代くらいにこのデザインが生み出されていても違和感がなく、妥当な総合判断と言えます。 |

|

なぜ1930年頃のワルシャワで、この素晴らしい宝物が生み出されたのでしょう。 大変珍しいポーランドの宝物の真の価値を理解するために、ポーランドという国と文化、時代背景を見て参りましょう♪ |

1-1-2. 西スラヴ系で民族のるつぼポーランド

ポーランドについて詳しい日本人は少ないと思います。一般的にイメージされるとしたら、ポーランド産のマザーグースの羽毛だったり、ナチス・ドイツが侵攻したことで第二次世界大戦が始まったことくらいでしょうか。 |

|

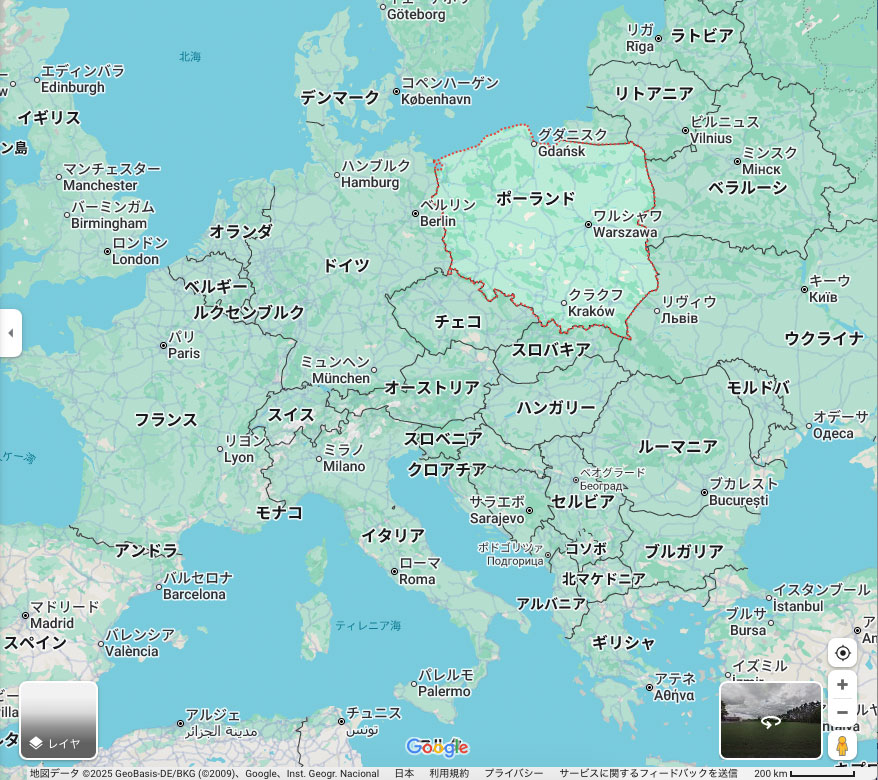

東欧に位置し、国土自体は狭くありません。ただ、地勢から『分割と統合』を幾度も繰り返しながら紡いできた歴史があり、民族も文化も様々なものを取り込んでいるのが特徴です。現代の総人口は約3,800万人で、ポーランド人自体はスラヴ民族に属します。ウクライナとも隣接します。 |

ポーランドのベスキディ山脈の若いポーランド人(グラル人) ポーランドのベスキディ山脈の若いポーランド人(グラル人)"APalace 1" ©Jack Rose(23 April 2021, 19:27:03)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

ポーランド人を形成する一派グラル人は、現在はウクライナ領となっているブコヴィナ地方にも住んでいます。民族、言語、歴史の共通項も多く、ウクライナを兄弟国とみるポーランド人も多いです。その背景から、2022年のロシア侵攻では100万人以上のウクライナ難民を受け入れています。 |

ポルカを踊るポーランドの少女(2006年) "TKB - Pilsko z Zywca 05" ©Lestat (Jan Mehlich) put it under GFDL and Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 ポルカを踊るポーランドの少女(2006年) "TKB - Pilsko z Zywca 05" ©Lestat (Jan Mehlich) put it under GFDL and Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 |

マズルを踊るポーランドの少年少女(2006年) "TKB - Pilsko z Zywca 04" ©Lock & Whitefield/Adapted/CC BY 4.0 マズルを踊るポーランドの少年少女(2006年) "TKB - Pilsko z Zywca 04" ©Lock & Whitefield/Adapted/CC BY 4.0 |

ロシアとは何度もポーランド・ロシア戦争を経験しており、現在も反露感情が強いとされます。しかし民族衣装や文化からは、ウクライナやロシアとの近さも伝わってきますね。 先史時代から往来が多く、東西の文化が出会い融合する、文化的刺激の多い地域でした。民族のるつぼであり、西スラヴ系ではあるものの他民族と混血しています。ケルト人、バルト人、ゲルマン系部族など多岐に渡ります。それもあって、ポーランドの人口3,800万人程度に対し、苗字は40万種以上あります。約1億2,400万人に対し30万種ほど苗字がある日本ですら多いとされるので、物凄い多様さです。民族の交雑具合が伺えますね。 |

|

1-1-3. ポーランドの宗教

『966年、ポーランドのキリスト教化』(ヤン・マテイコ 1889年) 『966年、ポーランドのキリスト教化』(ヤン・マテイコ 1889年) |

古くから多様な民族文化が存在してきたポーランドですが、10世紀にカトリック教会によるキリスト教化が進み、徐々にそれぞれの民族の独自性は消失していきました。 |

『1025年のボレスワフ1世の戴冠』(ヤン・マテイコ 1889年) 『1025年のボレスワフ1世の戴冠』(ヤン・マテイコ 1889年) |

特に、支配層である王侯貴族はカトリックでした。国家としてはカトリック信仰の下、ゲルマン、バルト、ユダヤ、ラテン系の文化を強く受けながら、近接するビザンチン帝国やオスマン帝国の文化と相互作用しつつ、多民族国家ならではの文化が発展していきました。 |

リヘン(聖母)大聖堂(2004年完成)世界最大級の教会建築 リヘン(聖母)大聖堂(2004年完成)世界最大級の教会建築"Lichen bazylika 2" ©Krzysztof Mizera(August 2008)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

2020年の推計ではカトリック85%、正教会1.3%、プロテスタント0.4%、その他0.3%、不明12.9%です。現代もカトリックの文化や価値観が主流で、ポーランド人の日常生活に深く根付いているとされます。 |

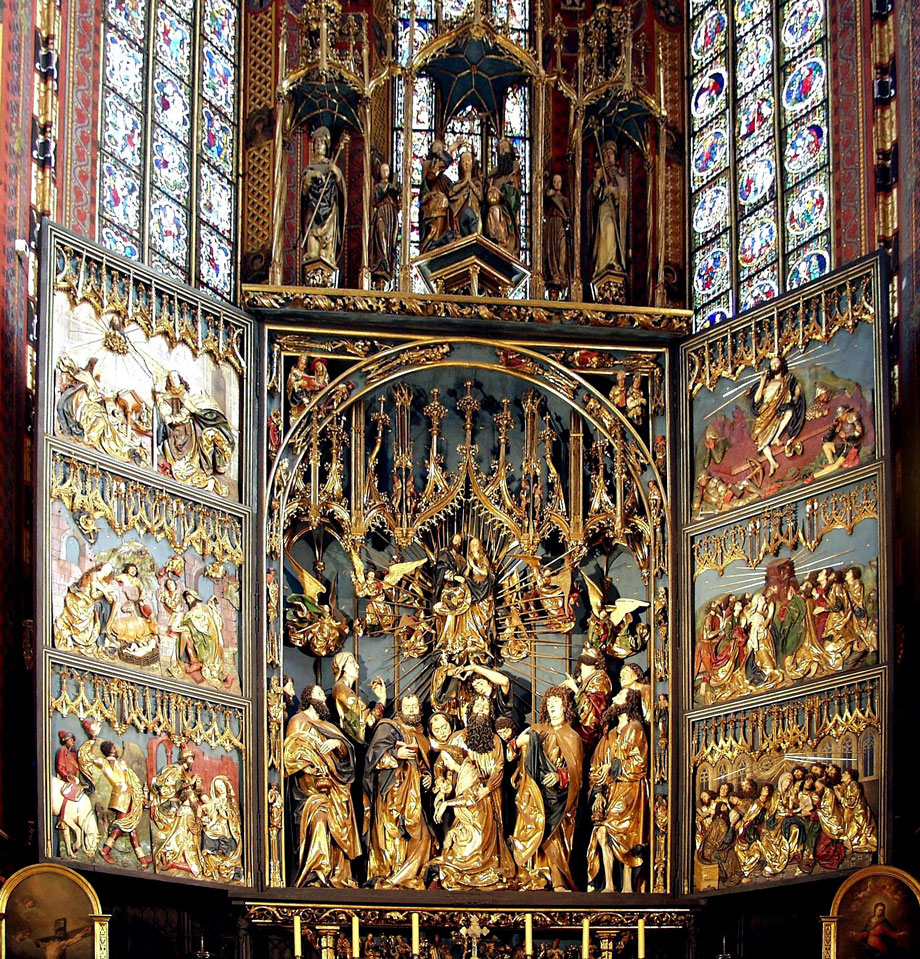

聖マリア教会主祭壇(クラクフ 1489年完成) 聖マリア教会主祭壇(クラクフ 1489年完成)"Altar of Veit Stoss, St. Mary's Church, Krakow, Poland" ©Robert Breuer(6 October 2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

一神教であるアブラハムの宗教の国や民族は、排他主義や自分色の染めたがる傾向が強い印象です。しかし多民族が共存してきたポーランドの場合、伝統的に国内外から芸術家を大歓迎し、他の地域で流行する芸術・文化を積極的に取り入れ、ポーランド文化と織り込んで発展してきました。その結果、ポーランド芸術は多様さと複雑さを持つようになりました。良いと思ったものは何でも取り入れる気質は、八百万の神々を持つ日本人との共通を感じますね。 |

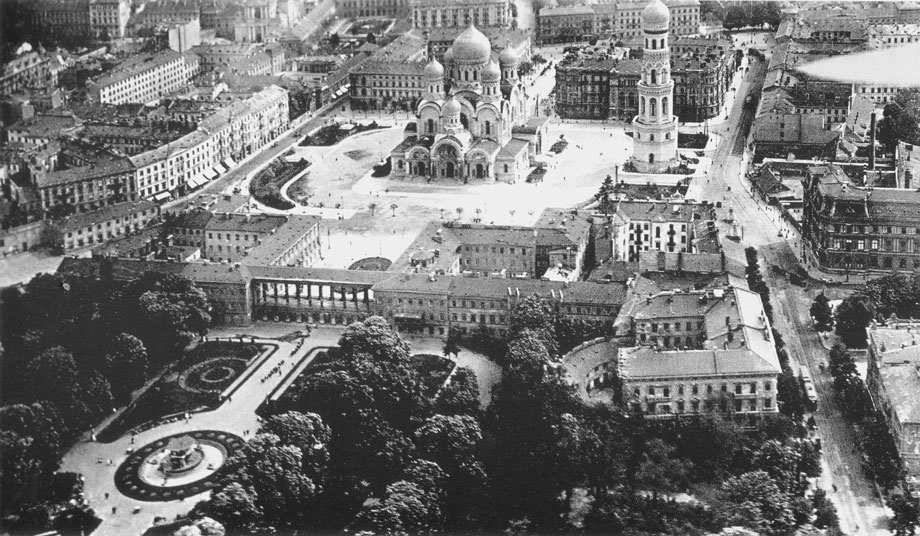

ワルシャワ大劇場(1880〜1900年頃) ワルシャワ大劇場(1880〜1900年頃) |

19世紀から20世紀にかけては政治や経済活動より、文化的発展が重視される傾向にあり、ポーランドは伝統を大切にしながらも文化的に発達した国となりました。このポーランド文化への愛着を表現する言葉として、ポーランド語で『ポロノフィリア』という言葉があるほどで、このようなポーランド文化を愛する人々は『ポロノフィル』と呼ばれています。 |

|

1930年頃のワルシャワで制作されたこのクロスも、そのような誇りを持つ人物がオーダーしたのでしょう。 美しいもの、アーティスティックなものが大好きな国民性と、持ち主のセンスの良さや真心が伝わってきますね♪ |

1-1-4. 世界に類を見ないポーランドの統治機構

政治や経済活動を他国ほど重視しなかった結果、ヨーロッパの中ではマイナーな印象の現代のポーランドですが、昔は強い影響力がありました。私たちがイメージする"ヨーロッパ文化"と切り離せません。独特の文化が育った背景には、独自の統治機構があります。 |

ポーランド・リトアニア共和国の最大版図(1618-1621年) "Map of the Polish-Lithuanian Commonwelth(1619-1621)" ©Tonhar (26 November 2018)/Adapted/CC BY 3.0 ポーランド・リトアニア共和国の最大版図(1618-1621年) "Map of the Polish-Lithuanian Commonwelth(1619-1621)" ©Tonhar (26 November 2018)/Adapted/CC BY 3.0 |

巨大化したポーランド・リトアニア共和国(1619年) 巨大化したポーランド・リトアニア共和国(1619年)"Polish-Lithuanian Commonwealth(1619)" ©Der Eberswalder, some modification by Lexicon/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

ポーランドの黄金時代とされるのが、ポーランド・リトアニア共和国(1569-1795年)の時代です。ポーランド王とリトアニア大公を兼ねた共通君主によって統治された連邦国で、16世紀から17世紀のヨーロッパで最も大きく、最も人口の多い国の1つでした。1618年時点で約1,200万人もの多民族を維持し、ポーランド語とラテン語が公用語でした。ラテン語を公用語とした古代ローマ帝国の色も根強く残るわけですね。 右の地図では、ピンク色がポーランド王国です。現代のポーランドとウクライナにまたがっており、兄弟国の意識が強いのも納得です。 |

|

死の床のポーランド国王/リトアニア大公ジグムント2世(1520-1572年) 死の床のポーランド国王/リトアニア大公ジグムント2世(1520-1572年) |

ところで『共和国』という名称に気づいた方もいらっしゃるでしょうか。これほどの巨大国家ならば、歴史上の有名な王様が一人くらい記憶にあっても良さそうなものですが、ほとんどの日本人は思いあたらないでしょう。ポーランド・リトアニア共和国は世界でも類を見ない、特殊な統治機構で知られています。 ポーランド国王とリトアニア大公を兼ねた君主は存在しました。初代の絵画にも、王族らしい身なりや調度品の数々が伝わってきます。 |

17世紀のシュラフタ(ポーランド貴族) 17世紀のシュラフタ(ポーランド貴族) |

しかし、ポーランド・リトアニア共和国では王権はかなり限定されており、主役はシュラフタという身分の人々でした。ポーランド貴族とされ、基本的には地主で、参政権を持つ社会階級でした。ただ、西欧の貴族と比較すると数が多く、日本では『士族』と訳されることもあります。 イギリスの爵位貴族は領主で大地主であり、労働者を抱えて荘園経営を行う立場でした。しかしシュラフタの多くは自ら労働して俸禄を得ており、武士に近い部分があったようです。 国全体の10%程度がシュラフタだったと推定され、古代ローマで寡頭支配を行ったローマ市民が最もイメージが近いです。『市民』という名称のせいで、現代の私たちと同じような『一般市民』を想像しがちですが、当時の奴隷が今の平民、ローマ市民は『上級国民』と揶揄される特権階級に相当する印象です。 |

ポーランド王アレクサンデルと元老院議員とそれぞれの紋章(1506年) ポーランド王アレクサンデルと元老院議員とそれぞれの紋章(1506年) |

ポーランドはシュラフタが国会と元老院を構成する、貴族共和政の議会制度で、国王はお飾り的な立憲君主制を基礎としました。 もともと分権傾向が強い土地で、参政権を持つシュラフタが時に君主をも凌ぐ権力を持ちました。 国全体のおよそ10%という構成数からも想像できる通り、民族や血統、出身地、宗教や財力などの違いを超越した巨大で平等なコスモポリタン共同体を構成していたとみなされています。 |

1-1-5. 自由選挙で選出されたポーランド王

最初の自由選挙、1573年のヘンリク・ヴァレジ(フランスのアンリ3世)の国王選出 最初の自由選挙、1573年のヘンリク・ヴァレジ(フランスのアンリ3世)の国王選出(ヤン・マテイコ 1889年) |

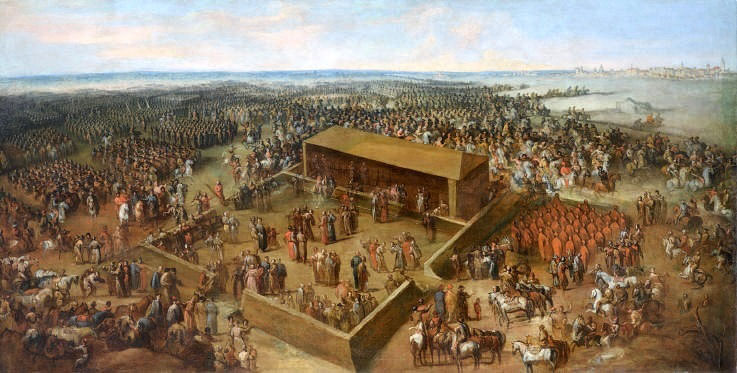

1569年に成立したポーランド・リトアニア共和国ですが、1572年から1791年まで国王自由選挙が実施されました。国王を血統上の権利ではなく、個人的資格によって選ぶ制度です。通常のヨーロッパ世界史では想像できないですね。 |

オーストリア公妃ツィンバルカ・マゾヴィエツカ(1397/7-1429年) オーストリア公妃ツィンバルカ・マゾヴィエツカ(1397/7-1429年) |

ザクセン選帝候(兼ポーランド王)のアウグスト2世(強健王)(1670-1733年) ザクセン選帝候(兼ポーランド王)のアウグスト2世(強健王)(1670-1733年) |

以前、マイセンの発明でご紹介したザクセン選帝侯アウグスト2世も自由選挙で選ばれたポーランド王です。神聖ローマ帝国のザクセン選帝侯領ドレスデン出身ですが、先祖のオーストリア公妃ツィンバルカ・マゾヴィエツカはポーランド人でした。 アウグスト2世は蹄鉄を素手で折って怪力自慢することを趣味としましたが、ツィンバルカも非常な怪力が有名で、壁に釘を素手で突き刺したり、胡桃を片手で割ったりしていたと伝わっています。高貴な女性にこのエピソードは必要なんでしょうかね(笑) ツィンバルカはオーストリア公エルンスト鉄公に嫁ぎ、神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世を産んでいます。フリードリヒ3世のみ男系が存続したため、以降のハプスブルク家の全員がツィンバルカの血を引いているそうです。ハプスブルク家特有の下唇の特徴も彼女が持ち込んだと言われています。 |

|

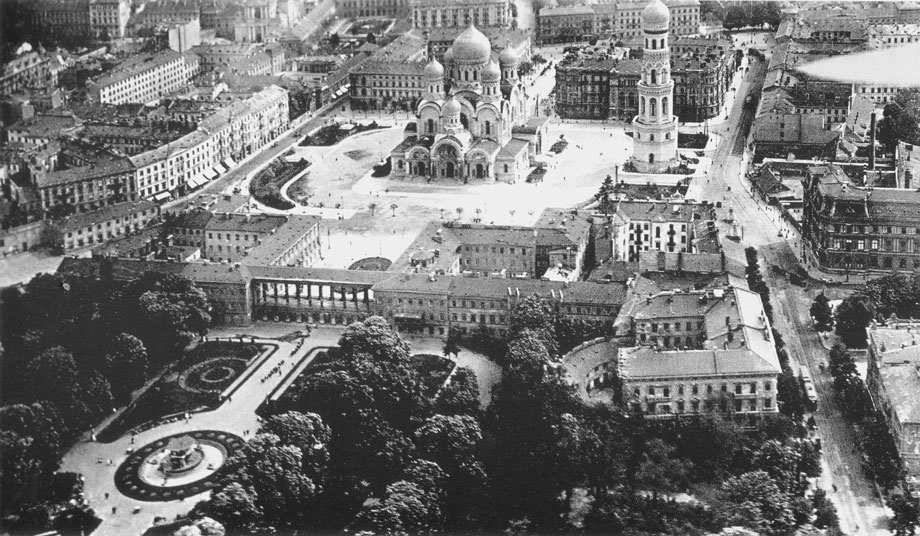

サスキ(ザクセン)宮殿(中央)とアレクサンドル・ネフスキー大聖堂(奥) サスキ(ザクセン)宮殿(中央)とアレクサンドル・ネフスキー大聖堂(奥)(ワルシャワ 1919年) |

アウグスト2世は芸術と建築のパトロンで、優れた美術蒐集家としても有名です。マイセンもその一環です。ただし治世の大半はザクセン選帝侯国の首都ドレスデンで過ごしました。ドレスデンとワルシャワの両方に美しいバロック様式の宮殿を建設しましたが、ヨーロッパ中から芸術家や音楽家を招聘して、主要な文化的中心地として発展させたのはドレスデンです。 ワルシャワに建設した宮殿の名前がサスキ(ポーランド語でザクセン)宮殿なもの微妙ですね。アウグスト2世は大北方戦争にポーランド・リトアニア共和国を巻き込み弱体化させたあげく、ロシアの国内への影響力を強め、それを傘に絶対王政の導入を試みました。その結果シュラフタと対立しており、ポーランドに於ける評価は高くありません。 |

1697年のヴォーラに於けるアウグスト2世の国王選出 1697年のヴォーラに於けるアウグスト2世の国王選出(ジャン=ピエール・ノルブラン・ド・ラ・グルデーヌ 1790年頃) |

国王自由選挙は廃止されるまでに13回実施されておりフランスやハンガリー、スウェーデン、ザクセンなど、ポーランド・リトアニア以外の出身者も何名も存在しました。まさに主役はシュラフタで、国王は神輿や飾りのようなものですね。 |

フランス王妃カトリーヌ・ド・メディシス(1519-1589年)と子供達 フランス王妃カトリーヌ・ド・メディシス(1519-1589年)と子供達 |

フランス王アンリ3世(1551-1589年)1570年、19歳頃 フランス王アンリ3世(1551-1589年)1570年、19歳頃 |

ちなみにこの自由選挙で最初の王として選ばれたのは、フランスのアンリ3世(Henri III)でした。ポーランド王としてはヘンリク・ヴァレジ(Henryk Walezy)と呼ばれます。カトリーヌ・ド・メディシスの最愛の四男でした。先のアウグスト2世もアンリ3世も上に兄がおり、順当だと自国で王位を継げないため出馬しています。結局2人とも兄が急逝し、自国の王位も継いでいます。 このアンリ3世は、1573年5月9日から1575年5月12日の約2年しかポーランド王/リトアニア大公を務めていません。 |

|

死の床のポーランド国王/リトアニア大公ジグムント2世(1520-1572年) 死の床のポーランド国王/リトアニア大公ジグムント2世(1520-1572年) |

共和国の最初の王だったジグムント2世は1572年、世継ぎがないまま崩御しました。それを受け、シュラフタは自由選挙によって新王を選出することにしました。 |

フランス王/ポーランド王/リトアニア大公アンリ3世(1551-1589年)1570年、19歳頃 フランス王/ポーランド王/リトアニア大公アンリ3世(1551-1589年)1570年、19歳頃 |

ポーランド女王/リトアニア女大公アンナ(1523-1596年) ポーランド女王/リトアニア女大公アンナ(1523-1596年) |

ジグムント2世の妹アンナも新王候補の一人でしたが、未婚だったこともあり、次期国王の王妃となることが望ましいとされました。アンナは当時のフランス王シャルル9世の弟、アンリ3世を配偶者に望みました。こうしてアンナの支持を受け、アンリ3世がポーランド王/リトアニア大公ヘンリク・ヴァレジとして選出されました。 ただ、28歳も年上で、即位時点で既にアンナは49歳でした。アンリ3世は18歳年上のイングランド女王エリザベスとの縁談も乗り気でありませんでしたが、この縁談も嫌だったようです。血筋は政治や外交の道具。王族は大変ですね。ポーランド王即位時、アンリ3世は21歳でした。公用語であるラテン語を殆ど話せず、国内情勢を理解していない若き外国人の王は傀儡するにも都合が良く、若い男の子は威厳ある女王のお飾りには最高です。 |

|

| 長男 | 次男 |

ザクセン選帝侯ヨハン・ゲオルク4世(1668-1694年) ザクセン選帝侯ヨハン・ゲオルク4世(1668-1694年) |

ザクセン選帝候(兼ポーランド王)のアウグスト2世(強健王)(1670-1733年) ザクセン選帝候(兼ポーランド王)のアウグスト2世(強健王)(1670-1733年) |

次男でザクセン選帝侯を継げないため、1697年にポーランド王/リトアニア大公となったアウグスト2世ですが、兄ヨハン・ゲオルク4世は天然痘により25歳で急逝しました。嫡子がいなかったため、当時23歳だった弟アウグスト2世がザクセン選帝侯に即位し、ポーランド王/リトアニア大公を兼ねることになりました。 |

|

| フランス王アンリ2世とカトリーヌ・ド・メディシスの王子 | ||||

| 長男 | 次男 | 三男 | 四男 | 五男 |

フランソワ2世(1544-1560年)1558年、14歳頃 フランソワ2世(1544-1560年)1558年、14歳頃 |

オルレアン公ルイ(1549年2月3日-1549年10月24日)生後8ヶ月で夭逝 |  シャルル9世(1550-1574年)1572年、22歳頃 シャルル9世(1550-1574年)1572年、22歳頃 |

フランス王アンリ3世(1551-1589年)1570年、19歳頃 フランス王アンリ3世(1551-1589年)1570年、19歳頃 |

アンジュー公フランソワ(1555-1584年)17歳頃 アンジュー公フランソワ(1555-1584年)17歳頃 |

四男だったアンリ3世も兄たちはことごとく体が弱く、当時フランス王だったシャルル9世は1574年5月30日、23歳の若さで崩御しました。アンリ3世は既にポーランド王/リトアニア大公として即位しており、同1574年2月21日に戴冠式も済ませていました。 次期フランス王には弟のフランソワが即位することもできますし、アンリ3世がフランス王に即位する場合、ザクセン選帝侯を兼ねたアウグスト2世のようにポーランド王/リトアニア大公も兼ねれば大きな支配体制にもなれそうですが・・・。 |

||||

1574年にポーランドから逃亡する国王ヘンリク・ヴァレジ(アンリ3世) 1574年にポーランドから逃亡する国王ヘンリク・ヴァレジ(アンリ3世) |

逃亡しました。 ビックリしました。当時のポーランド人たちもビックリしたそうです。 ラテン語で殆ど意思疎通ができない上に、シュラフタ内の複雑な派閥関係が分からない国王ヘンリク・ヴァレジ(アンリ3世)は、連れてきたフランス人の側近とばかり付き合い、シュラフタからも不満が溜まっていました。即位に際し、1573年に『ヘンリク条約』によって王権が極端に制限され、権力を振るえる見込みのない状況にありました。さらに28歳年上のアンナとの結婚の履行もプレッシャーとなり、計画的に逃亡しました。 1574年5月30日にフランス王シャルル9世が崩御し、6月14日に訃報が届くと側近の殆どを本国に帰し、出国準備を整えました。6月18日深夜、残った側近数人とこっそり逃亡しました。完全に夜逃げですね(笑) |

フランス王/ポーランド王/リトアニア大公アンリ3世(1551-1589年)1570年、19歳頃 フランス王/ポーランド王/リトアニア大公アンリ3世(1551-1589年)1570年、19歳頃 |

国王が夜逃げしていなくなるという大事件に驚愕したシュラフタですが、そもそもシュラフタにとってアンリ3世は期待はずれで、返ってせいせいしたと考える者も多かったそうです。 一応、儀式的に集会を開いてポーランドへの帰国要請は出しましたが、設定した期限にアンリ3世が戻ることはなく、1575年5月12日に王位失効が宣言されました。 |

神聖ローマ皇帝/ハンガリー国王/ボヘミア国王マクシミリアン2世(1527-1576年) 神聖ローマ皇帝/ハンガリー国王/ボヘミア国王マクシミリアン2世(1527-1576年) |

およそ1年半に渡る空位の末、教皇代理の説得によって神聖ローマ皇帝マクシミリアン2世がポーランド王/リトアニア大公に選出されました。 1573年の選挙で一度は王位に選ばれたものの、宿敵ヴァロワ朝のアンリ3世に王位を奪われていた人物です。 しかし気に入らなかったシュラフタが3日後に反乱を起こし、ポーランド人を王に選ぶよう要求しました。 |

共同統治王ステファン・バートリ(1533-1586年) 共同統治王ステファン・バートリ(1533-1586年) |

ポーランド女王/リトアニア女大公アンナ(1523-1596年) ポーランド女王/リトアニア女大公アンナ(1523-1596年) |

激しい議論の末、アンナをポーランド女王に選出した上で、トランシルヴァニア公ステファン・バートリが婚姻によって共同統治者になるということで決着しました。 このようなシュラフタの影響力の強さが、ポーランドに独特の環境と文化を育む結果となりました。王権が強いと、流行や文化にも君主個人の特徴が出やすいですが、多数存在するシュラフタの芸術文化ということで、他のヨーロッパ諸国とは異なる魅力があります。 |

|

1-1-6. ヴェルサイユ宮廷にポーランド文化をもたらしたルイ15世妃

ポーランドの芸術文化は、イメージが思いつかない方も多いと思います。実はフランス貴族の黄金時代と言える、ヴェルサイユ宮廷時代に大きな影響を与え、今でもフランス文化に根付いています。日本人がフランスらしいとイメージするものが、実はポーランド文化由来だったりするのが面白いです。 |

| 父 | 次女 |

ポーランド王/リトアニア大公、ロレーヌ公スタニスワフ・レシチニスキ(1677-1766年)50歳頃 ポーランド王/リトアニア大公、ロレーヌ公スタニスワフ・レシチニスキ(1677-1766年)50歳頃 |

フランス王妃マリー・レクザンスカ(1703-1768年)1747年、44歳頃 フランス王妃マリー・レクザンスカ(1703-1768年)1747年、44歳頃 |

フランス王ルイ15世の妃はポーランド王スタニスワフ・レシチニスキの次女、マリー・レクザンスカ王女でした。 |

|

ポルトガル王妃マリアナ・ヴィクトリア(1527-1576年) ポルトガル王妃マリアナ・ヴィクトリア(1527-1576年) |

実はルイ15世には、別の婚約者がいました。スペイン王フェリペ5世の長女マリアナ・ヴィクトリアで、縁談が決まった1721年はまだ3歳の時でした。当時ルイ15世は11歳で、マリアナは翌1722年にフランス王宮に迎え養育されました。 しかしルイ15世が15歳となった1725年、7歳のマリアナはスペインに返されました。 ルイ15世の嫡子が得られるまで年月がかかり過ぎることを不安視した宰相ブルボン公ルイ・アンリの決定によるもので、スペイン・ブルボン家との関係悪化もやむを得ずとの判断でした。8歳の年齢差は分かっていたことでしょうに、あんまりですね。案の定、しばらく関係が悪化したそうです。 |

フランス王ルイ15世(1710-1774年)1723年、13歳頃 フランス王ルイ15世(1710-1774年)1723年、13歳頃 |

フランス王妃マリー・レクザンスカ(1703-1768年)1725年、22歳頃 フランス王妃マリー・レクザンスカ(1703-1768年)1725年、22歳頃 |

代わりに王妃となったのが、21歳だったマリー・レクザンスカでした。王族は王族としか結婚できず、適齢期なども考慮すると選択肢はそう多くはありません。健康で年齢的にもすぐに子供が期待できること、カトリックのフランス王家にとって信心深く教養豊かなことも条件として好都合として選ばれました。 父は元ポーランド王/リトアニア大公でしたが、やはりお飾り的なものでした。元王族といえども、この時のマリー・レクザンスカは弱小貴族の娘に過ぎませんでした。国民からは不釣り合いな結婚として失望されたそうですが、当時のフランス情勢からすればちょうど良かったかもしれません。 弱小国だったら、強国との婚姻関係で庇護を期待できます。そこそこならば、関係を結ぶと互いにメリットがある同格の国と関係強化を目的に婚姻関係を結ぶ戦略もあります。 |

|

| 歴代フランス王と寿命 | |||||

| ヴァロワ朝 | ブルボン朝 | ||||

フランソワ2世 1544-1560年 1544-1560年16歳没 |

シャルル9世 1550-1574年 1550-1574年23歳没 |

アンリ3世 1551-1589年 1551-1589年37歳没 |

アンリ4世 1553-1610年 1553-1610年56歳没 |

ルイ13世 1601-1643年 1601-1643年41歳没 |

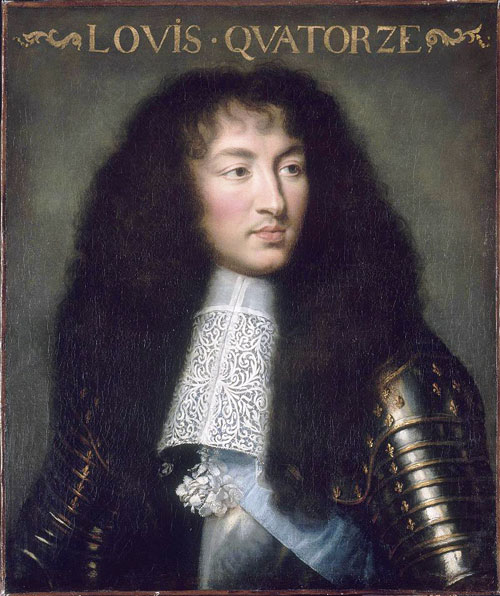

ルイ14世 1638-1715年 1638-1715年76歳没 |

詳細な流れは以前ご紹介しましたが、フランスは長年政情が安定しませんでした。この流れを変えたのが、ヴェルサイユ宮廷時代を築いた天才ルイ14世でした。続くルイ15世の時代、世界の中心とも言える地位を築いたフランスに強国の後ろ盾は必須ではありません。失礼な理由でマリアナ・ヴィクトリア王女をスペインに送り返した宰相のデカい態度からも、それはご想像いただけると思います。 ルイ14世以前は短命の王様が続きました。体が弱い場合もありましたが、それ以外に暗殺であったり、毒などによる暗殺が疑われるケースが多々ありました。 |

|||||

| 野心家のフランス王妃 | |

| フィレンツェ共和国出身 | スペイン王室出身 |

ポーランドから夜逃げした王アンリ3世の母カトリーヌ・ド・メディシス(1519-1589年) ポーランドから夜逃げした王アンリ3世の母カトリーヌ・ド・メディシス(1519-1589年) |

ナポリ出身のマザラン枢機卿との極秘結婚が噂されるルイ14世の母アンヌ・ドートリッシュ(1601-1666年) ナポリ出身のマザラン枢機卿との極秘結婚が噂されるルイ14世の母アンヌ・ドートリッシュ(1601-1666年) |

国王が早世した後、外国から嫁いできた妃が王太后として権力をふるい、国を疲弊させた歴史があります。ルイ14世はルイ13世の実子ではない可能性すら強く疑われます。王族は王族としか結婚できないルールによって、妃は外国から選ぶ必要がありますが、強国や同格の国から専門教育を受けて育った野心家の女性を妻にするのはリスクが高いです。苦い記憶があったフランス貴族としては、そのような事態は何としても防ぐ必要があり、元々フランス王室に嫁ぐことを想定していなかった弱小貴族の娘はある意味都合が良かったのです。 |

|

| ルイ15世&双子の第一子・第二子 | |

フランス1の美男と言われたルイ15世(1710-1774年) フランス1の美男と言われたルイ15世(1710-1774年) |

王女ルイーズ・エリザベート(1727-1759年)、王女アンリエット(1727-1752年) 王女ルイーズ・エリザベート(1727-1759年)、王女アンリエット(1727-1752年) |

15歳で結婚した若きルイ15世は、王妃マリー・レクザンスカにすぐに夢中になったそうです。ルイ15世が17歳となる1727年には双子の第一子、第二子が誕生しました。その後、ほぼ毎年のようにマリー・レグザンスカは妊娠出産し、10人もの王子王女を産み続けました。 さすがにこれ以上の妊娠出産は母体に危険との主治医の判断があり、マリー・レグザンスカはルイ15世のさらなる求めを拒否するようになりました。その結果、仕方がなく愛妾へと性欲が移っていったわけです。ルイ15世の政治や外交の話をご存じなくても、多くの愛人を抱えた奔放な私生活はご存知の方も多いですよね。 |

|

| ルイ15世の末子 | |

王女ルイーズ・マリー(1737-1787年)1747-1748年、10歳頃 王女ルイーズ・マリー(1737-1787年)1747-1748年、10歳頃 |

父ルイ15世の訪問を受けるルイーズ・マリー王女(マクシム・ル・ブーシェ 1882年) 父ルイ15世の訪問を受けるルイーズ・マリー王女(マクシム・ル・ブーシェ 1882年) |

末子となる八女ルイーズ・マリー王女が生まれた時、ルイ15世は27歳でした。まだまだ遊びたい盛りだったようです。ルイーズ・マリー王女自身はカトリック教会の尊者い列せられるほどの品行方正さで、ルイ15世が考えていた政略結婚に対し「愛していない男性と結婚するくらいなら修道院に入りたい。」と懇願しています。そうこうするうちに、縁談相手がその従妹モンバゾン侯爵夫人と不倫関係にあることが発覚し、ルイ15世はこの縁談を中止にしました。最終的に、ルイーズ・マリーは修道院に入って生涯を終えています。 父の奔放さとは真逆で、母マリー・レクザンスカはルイ15世を断るようになった後も婚外関係の噂が出ないほど品行方正に生きました。お母様をお手本にしたのかもしれませんね。 |

|

フランス王ルイ15世(1710-1774年)1723年、13歳頃 フランス王ルイ15世(1710-1774年)1723年、13歳頃 |

ただ、ルイ15世が愛妾だらけだったのは本人だけのせいとも言えません。 曽祖父ルイ14世の崩御に伴い5歳で即位したため、長く摂政や枢機卿による執政が行われました。フルーリー枢機卿の死後、32歳から親政を開始していますが、治世中に5回もデフォルト(債務不履行)し、七年戦争(1756-1763年)ではアメリカ大陸での権益を失いフランスの衰退を招くなど、政治・外交・経済に優秀なイメージはありません。 カリスマ創業者(太陽王ルイ14世)が偉大なヴェルサイユ宮廷時代を興し、2代目のただのボンボン(ルイ15世)が放蕩しながらも創業者の威光で維持し、威光が失せた3代目(ルイ16世)で潰れた(フランス革命)感じでしょうか。 |

フランス王ルイ15世(1710-1774年)1748年、38歳頃 フランス王ルイ15世(1710-1774年)1748年、38歳頃 |

神輿は軽い方が望ましいです。外戚の影響を排除したい意向もあり、王妃から遠ざける目的もあって、側近が愛妾を当てがいまくりました。 自国の王様に対するハニートラップ状態です。 まんまとひっかかり、フランスは革命に向けて破滅へ突き進みました。 |

| 良家の女性の手習としての裁縫 | |

糸車と若い女性(フランス 1762年) 糸車と若い女性(フランス 1762年) |

奥2つ:マザーオブパールとゴールドの裁縫箱(ドイツ? 1740-1760年頃)ロスチャイルドの邸宅ワデズドンマナー蔵 奥2つ:マザーオブパールとゴールドの裁縫箱(ドイツ? 1740-1760年頃)ロスチャイルドの邸宅ワデズドンマナー蔵 |

一方の王妃マリー・レクザンスカは政治に影響力を発揮することは一切なく、フランスの芸術文化の発展に大きく貢献しました。もともと格下の結婚相手として国民から失望されていましたが、敬虔なカトリック信者で教養も豊かだった王妃は多くの慈善活動に精力を尽くしました。 食料や医薬品の施しだけでなく、得意な針仕事と刺繍で貧しい人々に服を作って教会へ提供するなど、お金だけではできない慈善活動にも励みました。ワークハウスの設立や貧しい人々への財政援助、生活プロブラムの整備、孤児院や病院への支援はど、王妃でなければできないこともしました。 |

|

| 良家の女性の贅沢な裁縫道具(V&A美術館蔵) | |

髪の毛を糸に紡ぐための糸車(サルディーニャ国王御用達ピエトロ・ピフェッティ製 1740-1750年) 髪の毛を糸に紡ぐための糸車(サルディーニャ国王御用達ピエトロ・ピフェッティ製 1740-1750年) |

髪の毛を紡ぐための蒔絵の糸車(フランス 1750-1770年) 髪の毛を紡ぐための蒔絵の糸車(フランス 1750-1770年) |

初のイギリスでは、ロスチャイルドの邸宅ワデズドンマナーや様々な美術館を巡りました。螺鈿や蒔絵の糸車、マザーオブパールの裁縫箱などの贅沢さにとても驚きました。この仕事を始めたばかりで知識はなかったものの、面白いと思って写真を撮ってきました。 まさに王妃マリー・レグザンスカのような貴婦人が使っていたわけですね。至極納得です。王妃様が作った服を着るなんて凄いことですよね。ミシンなどない時代、一目一目に真心を込めて作ります。このような活動の結果、マリー・レグザンスカはフランスの一般国民から高い人気を得たそうです。 |

|

フランス王妃マリー・レクザンスカ(1703-1768年)1747年、44歳頃 フランス王妃マリー・レクザンスカ(1703-1768年)1747年、44歳頃 |

フランス貴族社会では身分が低い扱いで、実際に政治的な権力基盤を持たず人脈もありませんでした。 しかし母国語ポーランド語のほかイタリア語、ドイツ語、フランス語、ラテン語、スウェーデン語、英語の7つの言語に堪能で、外国の大使を接待する際に活躍したり、必要な場面で通訳もしました。 さらに威厳を高めるために、儀式化された華やかな儀礼やポーランド文化を導入し、貴族社会でも卓越した教養とセンスを生かして地位を確立しました。 |

|

ポーランドの敬虔なカトリックの上流階級とその文化をイメージするために、ヴェルサイユに導入されたポーランド文化をいくつか具体的に見てまいりましょう♪ |

1-1-7. ヴェルサイユ宮廷らしい華やかなドレス

ヴェルサイユ時代の貴婦人のファッションと言えば、大きく膨らんだ華やかなドレスを想像される方が多いと思います。 |

| ポロネーズ(ポーランドのドレス) | |

ポロネーズ姿の貴婦人たち(1777年) ポロネーズ姿の貴婦人たち(1777年) |

王妃マリー・アントワネットのポロネーズ(1780-1785年)メトロポリタン美術館 王妃マリー・アントワネットのポロネーズ(1780-1785年)メトロポリタン美術館 |

カットされたガウンを重ねたボリュームあるドレスは『ローブ・ア・ラ・ポロネーズ』、もしくは『ポロネーズ』と呼ばれ、「ポーランドのドレス」を意味します。王妃マリー・アントワネットと言えばこのドレスのイメージも強いですが、導入したのは王妃マリー・レグザンスカでした。 嫁いできた1720年代から着用し、ヴェルサイユ宮廷でも人気が出ました。大量生産・大量消費社会となった現代と違い、当時はドレスを作るのも手間や時間がかかりますから、消耗品の扱いはしません。素材自体も貴重ですから、王侯貴族でも長く大切に愛用しました。毎年流行が変わるなんて、本来はおかしな話なのです。 |

|

ポロネーズ姿の貴婦人(フランス 1779年) ポロネーズ姿の貴婦人(フランス 1779年) |

古い時代の流行は数十年スパンが普通でした。産業革命以前の手仕事のみの時代は特に、素材の制作だけで数ヶ月、数年かけることはざらでした。 1720年代に王妃マリー・レグザンスカが導入したポロネーズですが、ヴェルサイユ宮廷で特に流行したのは1770年代から1780年代でした。 様々なバリエーションが考案され、コーディネートもツバの広い帽子『ルーベンスの帽子』を組み合わせるなど、思い思いに楽しまれました。 王妃マリー・アントワネットが特に好み大流行しため、現代人は彼女をイメージしがちですが、実はポーランドのドレスだったのです。 |

| リバイバルのポロネーズ(ポーランドのドレス) | |

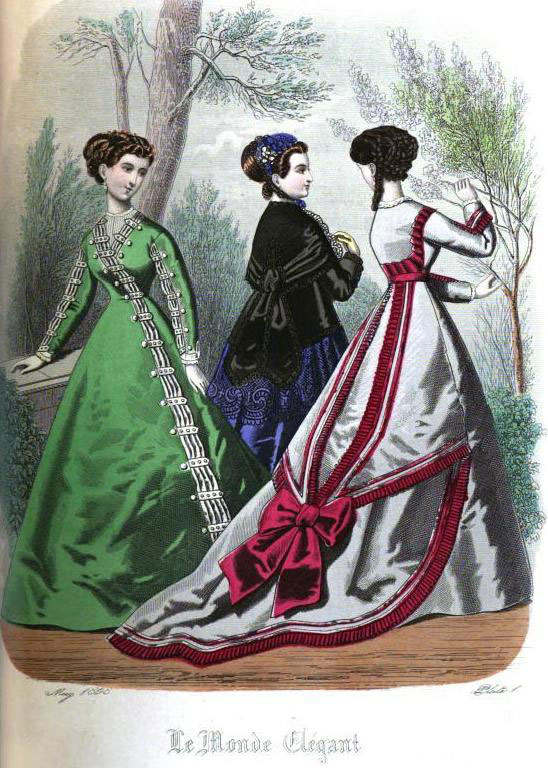

ポロネーズ姿の貴婦人たち(フランスの女性月刊誌ル・モンド・エレガント掲載 1868年5月) ポロネーズ姿の貴婦人たち(フランスの女性月刊誌ル・モンド・エレガント掲載 1868年5月) |

白いアンダースカートの上に青いシルクのポロネーズ・バスクを重ねたミミ・クレイマーの肖像画(アルバート・フォン・ケラー 1875年) 白いアンダースカートの上に青いシルクのポロネーズ・バスクを重ねたミミ・クレイマーの肖像画(アルバート・フォン・ケラー 1875年) |

流行は基本的に廃れていきますが、普遍の魅力を持つ場合はやがて定番化したり、再度流行したりします。左は、フランスの女性月刊誌ル・モンド・エレガントの1868年5月号に掲載された、当時最先端の注目のドレスです。 「今シーズンの最注目はポロネーズ・ドレスです。左のメッテルニヒ・グリーンのシルク・ドレスは、フロントが斜めに開いています。このポロネーズ・スタイルは非常に魅力的です!♪」として、パリのイタリア大通りにあったマダム・プロストのポロネーズ・ドレスが注目されています。 ポロネーズは19世紀後期に再度注目を浴び、1870年代に再度流行しました。時代に合わせて変化できる、応用の幅の広さが魅力ですね。 |

|

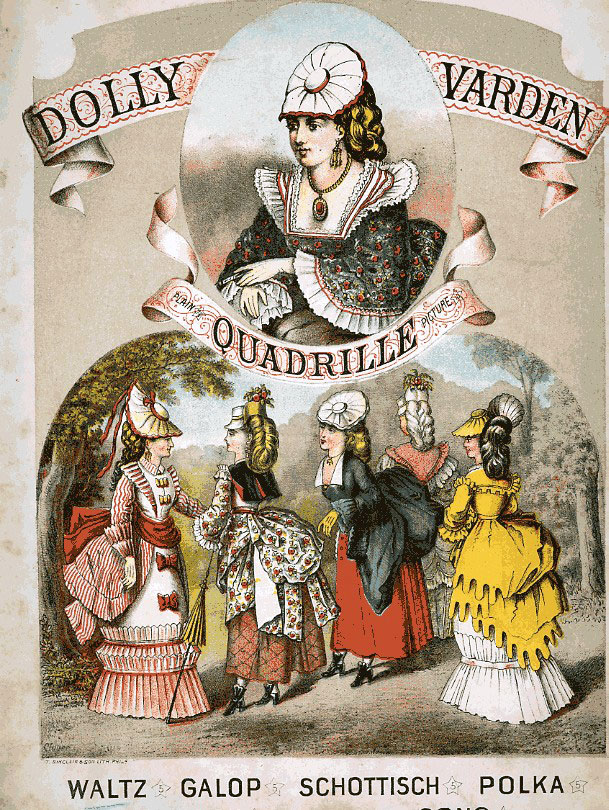

ドリー・ヴァーデンとポロネーズ姿の貴婦人が描かれた楽譜の表紙(1872年) ドリー・ヴァーデンとポロネーズ姿の貴婦人が描かれた楽譜の表紙(1872年) |

特にイギリスとアメリカではポロネーズではなく、『ドリー・ヴァーデン』の名称で流行したようです。 イギリスの小説家チャールズ・ディケンズが1841年に発表した歴史小説、『バーナビー・ラッジ』の登場人物の名前に因みます。 1780年代のイングランド東部が舞台ですが、海を超えてイギリスの上流階級にもポロネーズが流行していたことが伺えます。 イギリスやアメリカの庶民はポロネーズ・ドレスの背景など知りませんから、分かりやすく「ディケンズのドリー・ヴァーデン」ということで流行したのでしょう。 |

ポーランド由来のデザインという背景は剥がれ落ち、イギリスやアメリカの一般庶民にはこれが昔のヨーロッパの貴族のスタイルということでイメージが固定化しました。それがそのまま日本に伝わり、私たちが持つイメージにもつながっているわけですね。 |

| リバイバルのポロネーズ(ポーランドのドレス) | |

若い女性のポロネーズ姿(1883年9月) 若い女性のポロネーズ姿(1883年9月) |

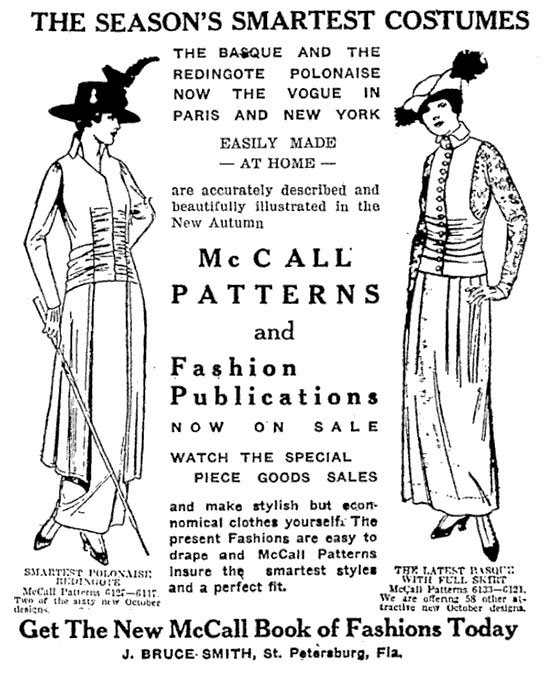

左:ルダンゴト・ポロネーズの新スタイルの提案(マッコールの広告 1914年) 左:ルダンゴト・ポロネーズの新スタイルの提案(マッコールの広告 1914年) |

19世紀後期のリバイバルは、100年前の18世紀のヴェルサイユ宮廷時代と比較してボリュームが控えめになっています。20世紀に入るとファッション全体がスマートになっていきますが、カットした布をガウンのように重ねるというポロネーズ・スタイルは20世紀にも適応しています。 ポロネーズという名称から、ヨーロッパではすぐにポーランドをイメージできるかもしれませんが、日本人だとポーランドは全く想像しない方が多いかもしれません。ここまで浸透していると最早フランス文化そのもの、あるいはヨーロッパ文化そのものと言えそうです。ヴェルサイユ宮廷時代の全盛期、ポーランド王家からの王妃がもたらした影響は計り知れません。 |

|

1-1-8. 繊細で美しく美味しいフランス料理&お菓子

ヴェルサイユ宮廷時代、ポーランド料理は『ア・ラ・ポロネーズ』として愛され、浸透していきました。やはり元ポーランド王室の王妃マリー・レグザンスカがもたらしたものです。まず素材として、レンズ豆をフランスで人気にしました。 |

ブーシェ・ア・ラ・レーヌ

ブーシェ・ア・ラ・レーヌの例 ブーシェ・ア・ラ・レーヌの例"Koninginnehapje" ©Heipedia(2016年6月18日, 13:20:41:)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

特に注目されたのは、1735年にお付きの料理人と考案した『ブーシェ・ア・ラ・レーヌ』というオードブルです。今も有名で人気が高く、様々なバリエーションが考案されています。「ア・ラ・レーヌ」は女王風、「ブーシェ」は一口サイズの温製オードブルを意味します。 マリー・レグザンスカのお気に入りで、鶏肉をクリームソースで絡めた具をパイ生地に詰めた料理です。パイ生地に水分が吸収されると食感が台無しで、濃厚なソースとパイ生地のサクサクした食感が肝です。高度な技術と共に、非常に手間のかかることが想像できますね。200年近く経過した今では定番化し、伝統的なフランス料理として愛され続けています。 |

ババ(サヴァラン)

| 父 | 次女 |

ポーランド王/リトアニア大公、ロレーヌ公スタニスワフ・レシチニスキ(1677-1766年)50歳頃 ポーランド王/リトアニア大公、ロレーヌ公スタニスワフ・レシチニスキ(1677-1766年)50歳頃 |

フランス王妃マリー・レクザンスカ(1703-1768年)1747年、44歳頃 フランス王妃マリー・レクザンスカ(1703-1768年)1747年、44歳頃 |

そんな王妃マリー・レグザンスカの食通は、父であるポーランド王スタニスワフ・レシチニスキ譲りでした。大変食通な人物で、娘がフランス王室に嫁ぐ際には、お気に入りのお抱え料理人/パティシエも付けてくれたそうです。名前が知られているパティシエとして、ニコラス・ストレがいます。 |

|

パリ最古のパティスリー『ラ・メゾン・ストレ』(1730年創業) パリ最古のパティスリー『ラ・メゾン・ストレ』(1730年創業) |

ストレは1725年に王妃マリー・レグザンスカの結婚に同行し、5年間パティシエとして務めた後、1730年にパリ2区に店をオープンしました。パリ最古のパティスリーとして有名で、2004年にはイギリスのエリザベス女王も訪れたそうです。 |

ストレのババ・オ・ラム 【引用】Stohrer HP ©Stohrer ストレのババ・オ・ラム 【引用】Stohrer HP ©Stohrer |

有名なのはババ・オ・ラムです。 考案したのはポーランド王スタニスワフ・レシチニスキとされます。乾燥して硬くなったクグロフ(パン)にラム酒をかけたのが始まりとされます。 お酒をかけてフランベした際の美しさに感動し、『千夜一夜物語(アラビアンナイト)』のアリババを連想したスタニスワフは、お菓子に『アリババ』と名付けたと言われています。 |

バナナ・フランベ バナナ・フランベ"Banana flambe - by Jenene" ©Jenene from Chinatown, New York city, USA(25 February 2005, 07:28:41)/Adapted/CC BY 2.0 |

エキゾチックな異国の夜。アルコールをフランベした青い炎は、そのような幻想的な景色を想像させます。『千夜一夜物語』がフランスで出版されのは1704年、イギリスで出版されたのが1706年なので、タイムリーで教養を感じる王様らしいネーミングです。 |

【世界遺産】ロワール渓谷の古城シャンボール城 【世界遺産】ロワール渓谷の古城シャンボール城"France Loir-et-Cher Chambord Chateau 03" ©Calips(14 Julr 2005)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

ポーランド王スタニスワフ・レシチニスキは実は2回、王位に就いています。シュラフタや他国の干渉でポーランド王/リトアニア大公の地位は安定しない時の方が長く、スタニスワフ・レシチニスキも住まいは変遷しています。王妃マリー・レグザンスカが嫁いだ1725年から1733年までは、シャンボール城で暮らしました。世界遺産となっている古城です。1733年に2度目の王位を失いましたが、代わりに1736年にルイ15世からロレーヌ公国およびバル公領を1代限りの条件で与えられました。 |

青の地点:ヴィサンブール 青の地点:ヴィサンブール |

王妃付きのパティシエ、ニコラス・ストレ自身の出身や詳細は不明ですが、ポーランド王スタニスワフ・レシチニスキが亡命していた時期にヴィサンブールで何度か過ごしており、この亡命国王のポーランド宮廷でキャリアをスタートさせました。 調べてみると、ポーランド王スタニスワフ・レシチニスキ自身がアイデアを出したり、料理人の才能を見抜いて発揮してもらうのが上手だったようです。詳細は割愛しますがマドレーヌもスタニスワフ由来で、何人もの優秀な料理人やパティシエがいたようです。スタニスワフのポーランド宮廷で修行し、才能を見込まれたストレは王妃に同行し、ヴェルサイユ宮廷にババ(アリババ)を伝えました。1836年頃にはパリのパティスリーで民衆にも紹介され、人気を博し今に至ります。この美味しさは国境をも超えて人々を魅了し、派生したサヴァランも定番となっています。 |

アン王女の提供されたラム・ババ アン王女の提供されたラム・ババ"A Rum Baba presented onboard the MS Queen Anne" ©Richard N Horne(1 April 2025, 13:00:46)/Adapted/CC BY 4.0 |

このお菓子も、後の王妃マリー・アントワネットが好んだことで有名です。彼女が考案したと勘違いしている人もいるほど、マリー・アントワネットのイメージは強いようです。現代でも高貴な人たちも満足させるお菓子で、私も10代の頃から大好きです。フランスのイメージが強いですが、ポーランド王由来だったなんて面白いですね。 |

| 父 | 次女 |

ポーランド王/リトアニア大公、ロレーヌ公スタニスワフ・レシチニスキ(1677-1766年)88歳没 ポーランド王/リトアニア大公、ロレーヌ公スタニスワフ・レシチニスキ(1677-1766年)88歳没 |

フランス王妃マリー・レクザンスカ(1703-1768年)65歳没 フランス王妃マリー・レクザンスカ(1703-1768年)65歳没 |

ロレーヌ公国王となった後も、スタニスワフ・レシチニスキはポーランドの食文化や本人の知識とセンスを生かしながら、様々な料理の発展に貢献し、王妃を通じてフランス王室にも伝えられました。ポーランド料理『ア・ラ・ポロネーズ』がフランスの食文化に与えた影響は計り知れません。王妃付きの料理人ムノンが『宮廷のディナー(Les soupers de la Cour)』を出版し、そこでスタフスワフが命名したマドレーヌも紹介しています。 ちょっと小太りな絵画が多いですが、暴飲暴食ではなく美食だったのでしょう。王妃マリー・レグザンスカはフランス史上最長となる、42年9ヶ月の王妃期間を務めました。父スタニスワフ・レシチニスキはさらに88歳の長寿でした。ロレーヌ公となった後は科学と慈善活動に余生を捧げたとされ、大好きな美味しいものも楽しみながら、王族として健康に生きたのでしょう。娘マリー・レグザンスカのように、10人も子供を産んでもいませんからね。命を引き換えとしない場合でも命を削る、出産は本当に尊いですね。 |

|

1-1-9. ダンスと音楽

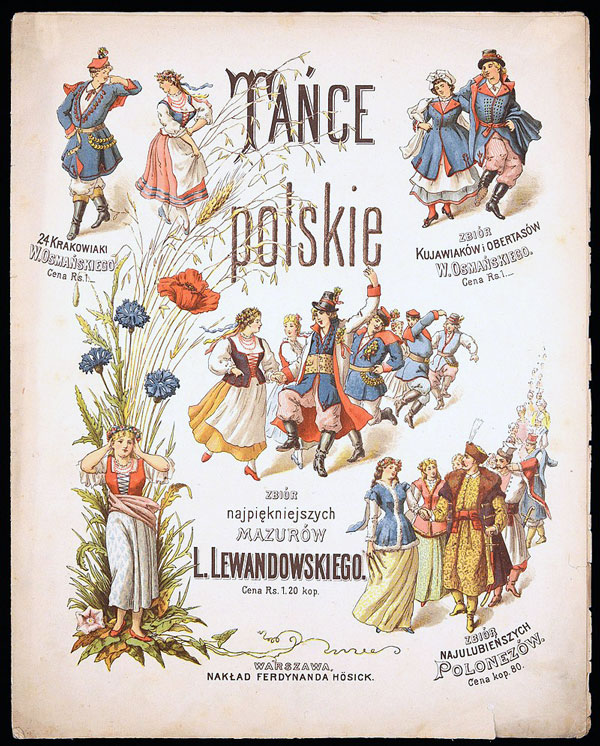

ポーランドのダンスとしてポロネーズとマズルカが有名で、どちらもヨーロッパ社交界に深く浸透しています。 |

ポロネーズ

『ポーランドのダンス、ポロネーズのベスト・セレクション』(1890年) 『ポーランドのダンス、ポロネーズのベスト・セレクション』(1890年) |

ポロネーズは民族的な踊りではなく、貴族(シュラフタ)の行進から始まったとされます。それ故に、荘重でゆったりした4分の3拍子が特徴とします。 ポーランドの作曲家でピアニストのフレデリック・ショパンの作品が有名ですが、『ポロネーズ第六番』の通称は「英雄ポロネーズ」、『ポロネーズ第七番』の通称は「軍隊ポロネーズ」ということからもそれが伝わってきます。 |

パリのランベール・ホテルの舞踏会場でのショパンのポロネーズ(1859年) パリのランベール・ホテルの舞踏会場でのショパンのポロネーズ(1859年) |

16世紀後半にポーランドの宮廷で行われました。芋臭い田舎の民族的な踊りではなく、貴族の行進が元となったポロネーズは威厳や格調の高い魅力があり、ヨーロッパ各国の宮廷にも取り入れられ高い人気を得ました。フランスでは17世紀に導入され、フランス宮廷から『ポロネーズ』の名が広まりました。 |

ルイ15世の第二王女アンリエット・ド・フランス(1727-1752年) ルイ15世の第二王女アンリエット・ド・フランス(1727-1752年) |

王妃マリー・レグザンスカは音楽も大好きでハーディ・ガーディ、ハープシコード、ギターなども演奏していたそうです。 ルイ15世が双子の姉ルイーズ・エリザベートと共に最も可愛がったとされるアンリエット王女もとりわけ音楽を好んだそうで、それが伝わってくる肖像画が描かれています。 |

イタリアのカストラート歌手ファリネッリ(1705-1782年)1734年、29歳頃 イタリアのカストラート歌手ファリネッリ(1705-1782年)1734年、29歳頃 |

王妃マリー・レグザンスカのヴェルサイユ宮廷への大きな貢献として、毎週開催されたポーランドの合唱コンサートが評価されています。 1737年にはイタリアの著名なカストラート歌手ファリネッリを宮廷に招待し、歌のレッスンも受けています。 カストラートは歌声のために、思春期前に去勢した男性歌手です。その音域は3オクターブ半あったとされ、その美声と発声技術は驚愕の的とされました。しばしば女性が失神したという記録がヨーロッパの各地に残っています。私はこの絵の右下も気になります。 |

イタリアのカストラート歌手ファリネッリの愛犬(1734年) イタリアのカストラート歌手ファリネッリの愛犬(1734年) |

小元太Jr.(2025年1月)4歳 小元太Jr.(2025年1月)4歳 |

いつの間にか気配なくジッと送ってくる、上目遣いの視線が小元太Jr.を彷彿とさせます。時代や犬種を超越して共通する、犬の性質が面白いです。可愛いです。肖像画はファリネッリではなく、愛犬の方と目が合います(笑) |

|

フランス王妃マリー・レクザンスカ(1703-1768年)1747年、44歳頃 フランス王妃マリー・レクザンスカ(1703-1768年)1747年、44歳頃 |

音楽家ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756-1771年)1763年、7歳頃 音楽家ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756-1771年)1763年、7歳頃 |

1764年、王妃マリー・レグザンスカは幼いながらも魅力的な才能を感じさせるモーツアルトも招待しています。ヴェルサイユ宮廷を訪問中、ドイツ語が分からないルイ15世や家族のために通訳もしたそうです。 男性君主は政治や外交を担当する一方、女性君主は文芸への貢献が主な役割でした。太陽王ルイ14世は自身が教養とセンスに秀で、男性主体の荘厳なヴェルサイユ宮廷の礎を築きました。その後、文芸の発展を担ったのはマリー・レグザンスカです。ポーランド王家から嫁いだ王妃主導の元で発展した、ヴェルサイユ宮廷の特に女性らしい部分は、ポーランドの影響が非常に大きいと言えます。 |

|

ガトー・ポロネーズ "Gateau polonaise" ©SUBARUsti2020hk (7 June 2023)/Adapted/CC BY-SA 4.0 ガトー・ポロネーズ "Gateau polonaise" ©SUBARUsti2020hk (7 June 2023)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

ポロネーズのダンスをイメージしたお菓子も作られています。ブリオッシュをメレンゲで覆ったフランスの古典菓子です。 ヨーロッパ社交界やクラシック音楽に多大なる影響を与えたポロネーズは現代でもポーランドで人気が高く、重要な公式舞踏会や様々なパーティでオープニングのダンスとして楽しまれています。 |

マズルカ

マズルカ(1845年) マズルカ(1845年) |

ポロネーズと並んで有名なのがマズルカです。 こちらは民族舞踊です。まだワルシャワも存在せず、ポーランド中央部が寒村だった時代からありました。14世紀に流行した記録が残っています。 16世紀に国内のシュラフタの間で流行し、17世紀には近隣のヨーロッパ諸国にも広がりました。 19世紀にはイギリスやアメリカにも普及し、ヨーロッパ中で人気を博しました。その頃には既にヨーロッパ社交界に浸透して定番化し、ポーランドという括りを超越して愛されました。 |

1829年にポーランド・リトアニア公国/プロイセン貴族ラジヴィク公の邸宅で演奏するショパン 1829年にポーランド・リトアニア公国/プロイセン貴族ラジヴィク公の邸宅で演奏するショパン |

民族舞踊が元なので、バグパイプの伴奏とポーランド民謡の歌で踊ったりされていましたが、ショパンによって芸術作品として昇華したとされます。 ポーランド出身でパリで活躍したピアニスト/音楽家のショパンは愛国心が強く、諸地方の舞曲の要素を統合し、マズルカを大成させました。1849年に39歳で生涯を閉じたショパンですが、1825年から1849年にかけて少なくとも59曲ものマズルカを作曲しています。 |

オーストリアの音楽家 シュトラウス三兄弟(1860-1870年) オーストリアの音楽家 シュトラウス三兄弟(1860-1870年)三男エドゥアルド、長男ヨハン2世、次男ヨーゼフ |

マズルカが隆盛した19世紀はそのショパンの影響を受け、ポーランドの作曲家のみならずロシア、フランス、オーストリアなど各地の作曲家がマズルカを作曲しています。マズルカのリズムを持った『ポルカ・マズルカ』も誕生し、オーストリアのシュトラウス三兄弟も作品を遺しています。 皇帝フランツ・ヨーゼフ1世に『皇帝フランツ・ヨーゼフ1世救命祝賀行進曲』を捧げたワルツ王、長男ヨハン・シュトラウス2世は32曲もポルカ・マズルカを作曲しています。次男ヨーゼフ・シュトラウスはそれを上回る44曲を作曲し、ポルカ・マズルカの分野でとりわけ高く評価されています。オーストリアのウィーンと言えば音楽の都ですが、もはや完全にマズルカがポーランドだけのものではなく、ヨーロッパ文化そのものとして浸透したことが伝わってきます。 |

ヨハン・シュトラウス2世の没後100年記念切手(1999年) ヨハン・シュトラウス2世の没後100年記念切手(1999年) |

王侯貴族の時代、音楽とダンス、そして華麗なドレスは切っても切り離せないものでした。そして舞踏会単独ということはなく、贅沢な食事もセットです。 多くの日本人が想像する以上に、ヨーロッパ社交界の文化のあらゆる部分にポーランド文化が根付き、浸透しています。 |

|

『ポロノフィリア』という言葉ができるくらいポーランド人が自国の芸術文化に誇りを持ち、こよなく愛してきた理由も納得ですね。 |

1-1-10. 長く苦難を経験したポーランド

大国で文化的影響も大きかったポーランドですが、現代は世界全体で見るとマイナーな存在です。黄金時代を経たポーランド・リトアニア共和国ですが、衰退の末、18世紀に領土が3度に渡って周囲3つの大国に奪われ滅亡しました。さらにウィーン会議によって4度目の分割も経験しています。 |

ポロネーズを興じるシュラフタ(ジャン=ピエール・ノルブラン・ド・ラ・グルデーヌ 1745-1830年) ポロネーズを興じるシュラフタ(ジャン=ピエール・ノルブラン・ド・ラ・グルデーヌ 1745-1830年)"Jan Norblin- Polonais" ©Jean-Pierre Norblin de La Gourdaine/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

自画像(ジャン=ピエール・ノルブラン・ド・ラ・グルデーヌ 1745-1830年)1780年代 自画像(ジャン=ピエール・ノルブラン・ド・ラ・グルデーヌ 1745-1830年)1780年代 |

左はフランス出身でポーランドで活躍した画家ジャン=ピエール・ノルブラン・ド・ラ・グルデーヌが描いた、ポーランド社交界の一場面です。ノルブランは1774年から1804年までの30年間をポーランドで暮らし、市民権も得ていました。 |

| ポーランドの公爵アダム・カジミェシュ・チャルトリスキ | |

ポーランドの公爵アダム・カジミェシュ・チャルトリスキ(1734-1823年)1791年、57歳頃 ポーランドの公爵アダム・カジミェシュ・チャルトリスキ(1734-1823年)1791年、57歳頃 |

ポーランドの公爵アダム・カジミェシュ・チャルトリスキ(1734-1823年)1793年、59歳頃 ポーランドの公爵アダム・カジミェシュ・チャルトリスキ(1734-1823年)1793年、59歳頃 |

1772年にポーランドの公爵アダム・カジミェシュ・チャルトリスキと出会い、その旅行に2年間同行しました。カメラがない時代、王侯貴族は旅行に画家を帯同していました。腕の良い画家ほど人件費も高額となり、上手な絵は貴族の財力や権力、センスの証ともなりました。今はスマホ1台で事足りますが、食事や宿泊費、交通費なども含めると相当な金額となるでしょう。画家にとっても良い経験となり、芸術家としての成長にもつながりますから、まさに良いパトロン関係と言えます。古い時代の貴族らしい、贅沢な話ですね。 これは同年代のチャルトリスキ公爵で、右がノルブランの作品です。写真もカメラマンによって出来栄えは全く違いますが、肖像画はその比ではありませんね。ノルブランはチャルトリスキ公爵から気に入られ、誘われるままポーランドに同行してチャルトリスキ家のお抱えの宮廷画家となりました。 |

|

チャリトリスキ家の紋章 チャリトリスキ家の紋章"Herb Czartoryski" ©Ale clashero/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

チャリトリスキ家はポーランドとリトアニアの大貴族(マグナート)で、リトアニア大公国の統治者の血を引き、18世紀のポーランド・リトアニア共和国で宮廷に大きな影響力を持っていました。 ノルブランはチャリトリスキ家の様々な領地で絵画制作や室内装飾を担当し、同家の子女たちの家庭教師も務めました。 |

ポーランド・リトアニア共和国の最後の王スタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキ ポーランド・リトアニア共和国の最後の王スタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキ(ジャン=ピエール・ノルブラン・ド・ラ・グルデーヌ 1776-1784年) |

それだけでなく同マグナートのラジヴィフ家の依頼でアルカディア宮殿の装飾を担当したり、最後の王スタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキからも依頼を受けています。 |

『公園での貴族の水浴び』(ジャン=ピエール・ノルブラン・ド・ラ・グルデーヌ 1785年) 『公園での貴族の水浴び』(ジャン=ピエール・ノルブラン・ド・ラ・グルデーヌ 1785年) |

このように、ノルブランの主要なパトロンはポーランドの有力貴族たちでした。 1790年にはワルシャワに移り、個人経営の美術学校を開いています。ポーランドが国外からも、芸術家を広く受け入れてきたということが伝わってきますね。 ただ、仕事の依頼を受けていたポーランド王スタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキが最後の王ということからもご想像いただける通り、ノルブランは首都ワルシャワで、王国末期の歴史的な諸事件を目の当たりにすることとなりました。 |

『ワルシャワの古市場町での反逆者の処刑』 『ワルシャワの古市場町での反逆者の処刑』(ジャン=ピエール・ノルブラン・ド・ラ・グルデーヌ 1794年) |

ポーランド・リトアニア共和国は1795年に、地図上から姿を消しました。オーストリア、プロイセン、ロシアに分割され、ポーランドとリトアニアが再び独立を手にするのは100年以上も経った1918年のこととなります。 このノルブランの絵はコシチュシュコ蜂起の最中、第二次ポーランド分割の原因を作ったタルゴヴィツァ連盟の参加者が国家の敵として処刑される様子です。メンバーが捕まらなかった場合は、代わりとして肖像画が「絞首刑」を受けたそうです。ノルブランは実際に目にした一連を絵画として記録し、1804年に帰国後もポーランドでの経験を元に制作を続け、1830年にパリで没しました。 |

|

芸術を愛し、シュラフタ全体で優れた文化を育んできたポーランドですが、1795年から1918年まで主権がない時代が続きました。 ポーランドの黄金時代とされるのがポーランド・リトアニア共和国(1569-1795年)の時代は、きっと美しいジュエリーも生み出されたでしょう。 しかし、アンティークジュエリーの数が最も多い19世紀は恵まれない時期と重なりました。だから芸術的素養のポテンシャルはありながら、ポーランドのハイジュエリーは殆ど見ることがないのです。 |

1-2. スラヴ系や東欧を感じる荘厳な十字架

1-2-1. 無限のバリエーションがあるクロスの魅力

十字架の図像は無限と言えるほどの派生系が存在します。さらに王侯貴族のためのハイジュエリーとして作られたものは素材や装飾へのこだわりも強く、オーダー主の好みや個性によっても雰囲気は大きく変化します。 |

|

|

|

|

|

庶民の単なる信仰目的のクロスと違い、ジュエリーとしての役割を持たされたクロスは素材も贅沢ですし、細部に至るまでのデザインに余念がありません。 |

||||

|

この宝物は素材そのものはシンプルですが、様々なゴールドの技法を使いこなすことで芸術作品と言えるレベルに昇華しています。 特に特徴的なのが、クロスの外周の透かし細工の装飾です。無くても成立しますが、この装飾があることで華やかさが増し、本来の十字架としての荘厳さが何倍にもなっています。 この装飾はスラブ系の美術や、ビザンチン(東ローマ)帝国の美術を彷彿とさせる荘厳さや絢爛さがあります。 |

ポーランド・リトアニア共和国の最大版図(1618-1621年) "Map of the Polish-Lithuanian Commonwelth(1619-1621)" ©Tonhar (26 November 2018)/Adapted/CC BY 3.0 ポーランド・リトアニア共和国の最大版図(1618-1621年) "Map of the Polish-Lithuanian Commonwelth(1619-1621)" ©Tonhar (26 November 2018)/Adapted/CC BY 3.0 |

巨大化したポーランド・リトアニア共和国(1619年) 巨大化したポーランド・リトアニア共和国(1619年)"Polish-Lithuanian Commonwealth(1619)" ©Der Eberswalder, some modification by Lexicon/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

文化的に大きく影響し合ったロシアも、ビザンチン帝国も正教会です。ポーランドの上流階級はカトリックが主流でしたが、文化的には正教会系の美術も大きく影響を受けたと見て良いでしょう。 |

|

1-2-2. 正教会系の装飾

特に日本人にはややこしいですが、東方正教会(ギリシャ正教会)はカトリック、プロテスタントと並びキリスト教の三大教派です。 |

1025年頃のビザンチン(東ローマ)帝国 1025年頃のビザンチン(東ローマ)帝国"Byzantine Empire Themes 1025-en" ©Cplakidas(30 April 2009)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

ビザンチン(東ローマ)帝国の国教として発達したため、東方正教会と呼ばれます。古代ローマの公用語はラテン語でしたが、元々ローマ帝国時代も学術や芸術の面でギリシャの影響は濃く、高尚なものとして上流階級の憧れの対象でもありました。ギリシャ人も学芸の分野で活躍する者が多く存在しました。 東西に分裂したローマ帝国ですが、ビザンチン帝国では620年以降の公用語はギリシャ語です。旧約聖書の原文はヘブライ語(一部アラム語)であることに対し、新約聖書の原文はギリシャ語であることも意識しておくと良いでしょう。正教はオーソドックス(Orthodox)の訳で、1世紀の初代教会に遡る正しい教えと位置付けています。 ビザンチン帝国はギリシャやアナトリア半島のトルコなどに位置します。東方正教会がギリシャ正教会とも呼ばれる所以です。 |

ロシア正教の司祭 "

Архиепископ Иннокентий (Васильев) в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова СПбДА

" ©Saint-Petersburg Theological Academy(3 March 2013, 12:14)/Adapted/CC BY-SA 3.0 ロシア正教の司祭 "

Архиепископ Иннокентий (Васильев) в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова СПбДА

" ©Saint-Petersburg Theological Academy(3 March 2013, 12:14)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

東方正教会の各支部という意味あいで、原則として一カ国に一つの組織を有します。 ロシア正教会、ブルガリア正教会、ルーマニア正教会、アンティオキア総主教長などが存在します。これらは独立した教派というわけではなく、正教として同じ信仰を共有しています。 ロシア正教会は10世紀に国教としてビザンチン帝国から導入したものです。 ビザンチン帝国そのものは1453年になくなっていますが、ビザンチン美術と東欧、ロシアの美術に類似性を感じるのはそのような背景からです。 |

キリスト教の各宗派の集まり(1900年) キリスト教の各宗派の集まり(1900年)プロテスタント、ロシア正教会、ポーランドのカトリックからも参加 |

これは1900年、アメリカの米国聖公会の聖ポール大聖堂の奉献に各国から各宗派のキリスト教司祭が集まったものです。衣装はもちろん、クロスも個性に富むことが伝わってきます。 |

| 正教会のトップ | |

ローマ教皇フランシスコとコンスタンティノープル全地総主教ヴァルソロメオス1世(2014年) "Pope Franciscus & Patriarch Bartholomew I in the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem (1)

"

©Nir Hason (25 May 2014, 19:01 14)/Ada-SApted/CC BY 3.0 ローマ教皇フランシスコとコンスタンティノープル全地総主教ヴァルソロメオス1世(2014年) "Pope Franciscus & Patriarch Bartholomew I in the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem (1)

"

©Nir Hason (25 May 2014, 19:01 14)/Ada-SApted/CC BY 3.0 |

奉神礼を司祷するコンスタンティノープル全地総主教ヴァルソロメオス1世(2004年) 奉神礼を司祷するコンスタンティノープル全地総主教ヴァルソロメオス1世(2004年)"Patricarch Bartholomew Archbishop Jovan Litigry" ©Ohrid Archbishopric, Kpant/Adapted/CC BY 3.0 |

カトリックのトップ、ローマ教皇には派手な格好のイメージはありません。式典などでも控えめな印象です。一方で正教会はかなり派手です。右はコンスタンティノープル全地総主教ヴァルソロメオス1世で、正教会のトップです。ローマ教皇と並んだ画像ではペンダントが見えませんが、右の画像のような派手なペンダントを単体で着用しています。 |

|

| ロシア正教会のトップ | |

モスクワ総主教キリル1世(1946年-)2023年 モスクワ総主教キリル1世(1946年-)2023年"2023 Patriarch Kirill I" ©Duma.gov.ru(26 January 2023)/Adapted/CC BY 4.0 |

クリスマスの祭礼でのモスクワ総主教キリル1世(2011年) ©RIA Novosti archive, image #836976 / Sergey Pyatakov / CC-BY-SA 3.0 |

正教会ではTPOによってペンダントのコーディネートを変えます。クロスを着用するのは3つ重ね付けする時で、両側に救世主イエスと聖母マリアのイコンを着用するようです。たまに市場で巨大なペンダントを見かけます。ミッド・ヴィクトリアンもしくはふくよかな女性のものかと思っていましたが、大柄の聖職者の男性が着用していた可能性が高そうです。代々総主教に受け継いできたのならば、それなりの数を所有しているはずです。モスクワ総主教のコーディネートを見ると、毎回異なるペンダントを着用しています。 |

|

イースターの祭礼でのモスクワ総主教キリル1世(1946年-)2011年 "Patriarch Kirill Pascha 2011" ©Kremln.ru(24 April 2011)/Adapted/CC BY 4.0 イースターの祭礼でのモスクワ総主教キリル1世(1946年-)2011年 "Patriarch Kirill Pascha 2011" ©Kremln.ru(24 April 2011)/Adapted/CC BY 4.0 |

|

ここまで大型で派手だと模造アクセサリーにも見えますが、本物の宝石で制作されたものである可能性が高いです。 キリル1世はクレムリン宮殿に住んでいるとされ、聖職者でありながらその豪華な生活ぶりが問題視されるほどの人物です。 2009年には政府高官の会談時に3万ドル(約430万円)相当のブレゲの腕時計を着用していたことが指摘され、国内外で批判されました。 |

2020年時点で家族と共に、国内外に数百万ドル相当の不動産を所有し、たばこ、自動車、石油、宝飾品などの事業にも携わっています。ロシア国内の政治的なトップ層と顔がきくだけでなく、国外にもコネクションがありますから財をさらに増やすことも簡単でしょう。推定純資産は40〜80億ドルと推定されています。最大で1兆1,143億円くらいでしょうか。 |

| ロシア正教会のトップ | |

モスクワ総主教キリル1世(1946年-)2009年 "Patriarch Kirill I of Moscow 03" ©Serge Serebro, Vitebsk Popular News(27 September 2009)/Adapted/CC BY-SA 3.0 モスクワ総主教キリル1世(1946年-)2009年 "Patriarch Kirill I of Moscow 03" ©Serge Serebro, Vitebsk Popular News(27 September 2009)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

|

宝飾ビジネスに携わり、アンティークを受け継ぐ地位にもあり、1兆円超えの資産を保有する世界トップクラスの富豪が、仕事上の最も華やかな場でチャチなイミテーションを着用するとは思えません。 ピントが合う高解像度の画像が殆どないので判別は困難ですが、これもガーネットとダイヤモンドで装飾したエナメル・ミニアチュールでしょう。スッキリとした、細部までの精緻な作りはアンティークのハイジュエリーと共通します。イミテーションだと巨大さで一見凄そうに見えるだけで、ボテっとしていてよく見ると手抜きや稚拙さが目立ちます。ステッキも作りが良さそうで、ペルシャ産トルコ石とシルバーのアンティークと推測します。 |

|

| ロシア革命直後に即位したモスクワ及び全ロシア総主教 | |

モスクワ及び全ロシア総主教ティホン(在位:1917-1925年) モスクワ及び全ロシア総主教ティホン(在位:1917-1925年) |

|

但し、このようなものは素材も作りも良いのですが、日本人女性にご紹介した感じではないのが残念です。 巨大さと目立つ(悪目立ち)ことを是とする成金は喜ぶかもしれませんが・・(笑) |

|

| 各国の正教会のトップ | |

アンティオキア総主教イオアン10世(1955年-)2013年©Patriarch_John_X_of_Antioch_and_Konstantinos_Tsiaras.jpg: Υπουργε?ο Εξωτερικ?ν (Ministry of Foreign Affairs, Greece),nagualdesign(31 March 2013, 03:52)/Adapted/CC BY-SA 2.0 アンティオキア総主教イオアン10世(1955年-)2013年©Patriarch_John_X_of_Antioch_and_Konstantinos_Tsiaras.jpg: Υπουργε?ο Εξωτερικ?ν (Ministry of Foreign Affairs, Greece),nagualdesign(31 March 2013, 03:52)/Adapted/CC BY-SA 2.0 |

ブルガリア総主教ネオフィト(2011年)2013年 "Neophyte of Bulgaria" ©Администрация на Президента на Република България(27 February 2013)/Adapted/CC BY-SA 2.5 |

ちなみにロシアだけが特別でもなく、どの総主教も持ち物は上質なアンティークのようです。代表として全地総主教としてのコンスタンティノープル総主教はいますが、総主教同士は基本的に全て平等という位置付けとのことです。それにしても派手ですね。 |

|

1-2-3. 東欧やスラヴ系らしさを感じる宝物

政治と宗教は切り離せませんし、宗教と芸術と上流階級も歴史的に切り離すことは不可能です。東欧やロシアの宝物は、いつもご紹介する西ヨーロッパの宝物とは異なる雰囲気があります。日本人には西ヨーロッパと比較してもより一層、装飾過多と感じるものが大半ですが、魅力を感じるものも一部には存在します。 |

ビザンチン・スタイル バード ブローチ ビザンチン・スタイル バード ブローチ東欧? 19世紀初期 SOLD |

『ロシアン・ラグジュアリー』 クロワゾネ・エナメル スモールボウル ロシア 19世紀後期 SOLD |

左のバード・ブローチもルビーやサファイア、天然真珠にトルコ石と、驚くほど贅沢に宝石を全面に使用しています。右のクロワゾネ・エナメルのスモール・ボウルも、外側と内側の隅々まで装飾されています。手間を惜しまない加減が、西ヨーロッパと段違いです。 |

|

|

上流階級はカトリックが殆どだったポーランドのクロスなので、正教会らしい装飾過多な部分はありません。 その一方でシンプル過ぎることもなく、機能美を超えたデコラティヴ(装飾的)な美しさがあります。 東と西が混じり合い、宗教的にも様々な影響をし合う、ポーランドという特殊な地理にあったからこそ生み出された特別なクロスなのです。 |

1-3. アールデコ後期の最高級ゴールド・ジュエリー

|

この1930年頃のアールデコ後期の黄金クロスは、ポーランドだからこそ生み出された宝物です。 イギリスやフランスでは生まれない環境にあった、明確な根拠があります。 主なポイントは2点です。 |

1-3-1. 白い金属一色となった20世紀初頭のハイジュエリー市場

1-3-1-1. プラチナ登場以前のハイジュエリー

数千年の長きに渡り、ゴールドこそが最高級の貴金属としてジュエリーに使用されてきました。 |

『ミラー・ダイヤモンド』 アーリー・ヴィクトリアン オールドヨーロピアンカット・ダイヤモンド リング イギリス 1840年頃 ¥3,700,000-(税込10%) |

『EQUILIBRIUM』 『EQUILIBRIUM』初期アングロ・ジャパニーズ・スタイル エメラルド&天然真珠 リング イギリス 1860年頃 ¥1,500,000-(税込10%) |

貴金属はゴールドのみ使用する場合もありますが、ダイヤモンドの白い輝きを強調するため、ダイヤモンドのセッティングにはシルバーを使うことも多々ありました。ゴールドとシルバーは王侯貴族にとって長年親しみ、見慣れてきた存在です。 |

|

1-3-1-2. プラチナ登場による市場の変化

1905年頃、加工の技術的問題と産出量的な問題の双方がクリアされ、画期的な新素材としてプラチナがジュエリーの一般市場に登場しました。 |

| シルバー | プラチナ | |

ジョージアン ローズカット・ダイヤモンド ピアス ジョージアン ローズカット・ダイヤモンド ピアスイギリス 1830〜1840年頃 SOLD |

|

|

| 『HALO』 モダンスタイル 天然真珠 3連ピアス イギリス 1905年頃 SOLD |

||

シルバーは古代から親しまれてきましたが、同じ『白い金属』でもプラチナは全くの別物でした。経年変化で黒ずむことがなく、その白い輝きは非常に硬質です。ダイヤモンド同等の輝きを放ち続けられること、粘り気などによる加工特性が異なることなどがあり、様々な新しいデザインと技法が生み出されることとなりました。 |

||

『新時代の花』 『新時代の花』モダンスタイル ダイヤモンド ピアス イギリス 1910年頃 SOLD |

|

極小ダイヤモンドの精緻な石留、微細なミルグレイン、繊細な透かし細工、フラットに整えた面の輝きなど、シルバーでは不可能だった表現が実現できる魅力的でチャレンジングな金属でした。 |

| ダイヤモンドの最高級ペンダント&ブローチ | |

| シルバー | プラチナ |

1880年頃 1880年頃 |

1910年頃 1910年頃 |

『芸術』は誰にでも理解できるものではありません。分かる人にとっては『一目瞭然』ですが、「直に並べてみても、分からない人には違いが分からない。」という世界です。分かる人にとっては想像もできないと思いますが、本当に分からない人は分からないのです。だから権威や知識に頼ろうとします。これを利用するのが、金儲け主義の現代アートや現代宝飾業界です。彼らが上手くいっていることを考えれば、いかに分からない人が多いか分かりますし、それでいて「芸術を分かる人でありたい」という、人の無意識の欲望も想像できます。 アンティークの時代の社交界は、違いを理解できる人が多くいました。だから新しい金属プラチナに夢中になりました。 |

|

1-3-1-3. 長く続いた白い金属が最高級の時代

人は絶えず目新しいものを求めます。だから最初は皆が飛びついても、大流行した後は沈静化してまた新しいものを求めるようになります。定番のゴールドが見直されて再流行してもおかしくなかったはずですが、そうならなかった歴史的な背景があります。 |

| プラチナ 産出量に伴う稀少価値大 (1905-1914年頃) |

ホワイトゴールド 戦争でプラチナの使用制限 (1914-1918年頃) |

プラチナ ロシア革命で供給混乱/戦略物資とし最高値 (1918-1920年代) |

『MIRACLE』 『MIRACLE』ブラックオパール ペンダント イギリス 1905-1915年頃 ¥10,000,000-(税込10%) |

『ヴェルサイユの幻』 『ヴェルサイユの幻』アクアマリン ペンダント ヨーロッパ 1910年代 SOLD |

『勝利の女神』 『勝利の女神』ガーランドスタイル ダイヤモンド ネックレス イギリス or フランス 1920年頃 ¥6,500,000-(税込10%) |

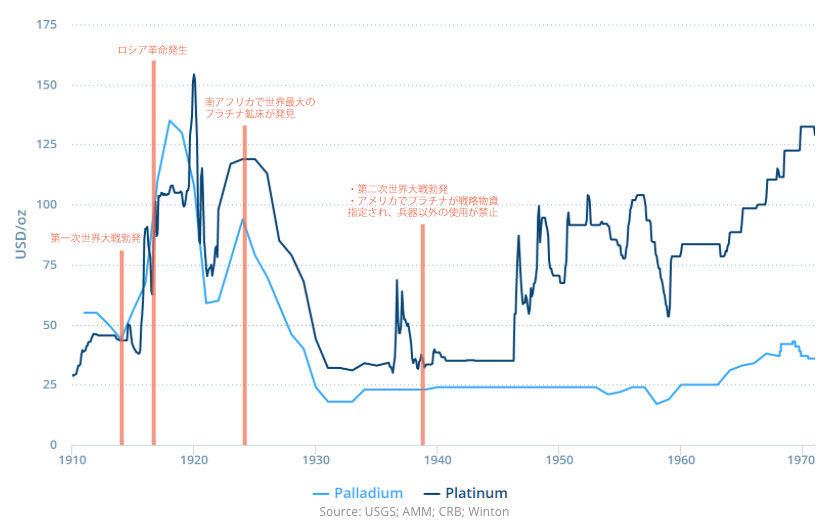

プラチナが出始めた最初期はまだまだ産出量的な制約が大きく、稀少性の高さ故に高価で憧れの対象でした。当然、高級品ほどプラチナが使用されます。 ホワイトゴールドが公式に発明されたのは1912年のドイツで、1915年に特許が取得されています。プラチナは化学兵器や爆薬の製造に必要な、重要戦略物資として使用が制限あるいは禁止された時期があり、その頃の最高級品にはプラチナの代わりにホワイトゴールドが使用されました。プラチナに代替する安価な材料というイメージは、アメリカで1917年に発明され、1920年に特許が取得されたアメリカ人向けの安物ジュエリーに拠るものです。本物の高級アンティークジュエリーを知らない安物ディーラーは前者の存在を知らないため、後者の知識を元にプラチナ・ジュエリーを高く売ろうとアピールするケースがあったようです。残念ながら、鵜呑みにしている人も少なくないようです。 第一次世界大戦が終わっても依然として世界情勢は不安定で、プラチナは戦略物資としての重要性が高い状態にありました。さらに1917年のロシア革命に伴い、主要供給元だったロシアからの供給が一時的に混乱し、プラチナは1920年前後に最高値をつけました。1924年に南アフリカで世界最大のプラチナ鉱床が発見されたことで、価格は落ち着いていきます。それまでの期間は最高級金属としてプラチナが圧倒的な憧れの的でした。 |

||

|

| 【参考】1910〜1970年のプラチナとパラジウム価格の推移 |

アメリカでは、金価格は1オンスが20.67ドルで固定でした。1934年に世界恐慌への対策として金準備法が制定され、35ドルに切り上げられました。1971年のニクソン・ショックでゴールドとドルの兌換が停止され、1973年に変動相場に移行して『金相場』が生まれるまでは固定相場でした。 20世紀に入り、1920年代くらいまではプラチナが貴金属として圧倒的に高価で憧れの対象でした。最大でゴールドの8倍ほどの値が付いていました。 |

『Eros』 『Eros』アールデコ初期 ダイヤモンド ブローチ イギリス 1920年頃 ¥5,500,000-(税込10%) |

それ故に、エドワーディアンからアールデコにかけての最高級品は、ほぼ白い金属一色なのです。 |

|

この宝物が制作された1930年頃はプラチナ価格も十分に落ち着き、ゴールドとあまり変わらないか、ゴールドの方が高いくらいのタイミングです。 しかし、すぐにジュエリー市場もゴールドへ鞍替えすることはありません。 2000年代に、プラチナ用途の多くを占める自動車の触媒需要で価格が高騰し、プラチナの婚約指輪がやたらとプロモーションされた時期がありました。 |

しかしながら2015年にヨーロッパの大手自動車メーカーに排ガス不正問題が発覚し、プラチナ相場は終焉を迎えました。「プラチナはゴールドより高価だから婚約指輪にお勧めです!」と謳っていた宝飾業界はダンマリです。今(2025年現在)ではゴールドの方がプラチナより遥かに高騰していますが、ジュエリーに使用される金属がすぐに切り替わるわけではないことはご想像いただけると思います。 「プラチナ=最高級」という固定観念だけでなく、技術的な問題も大きいです。プラチナとゴールドでは融解温度も異なり、加工特性なども違ってきます。限界に挑むシビアな加工をする場合、専用の設備や道具も変わってきますし、職人の専門知識や経験値、勘などについてもプラチナができるならゴールドも簡単というわけにはいかないのです。 |

『ダイヤモンド・ダスト』 『ダイヤモンド・ダスト』エドワーディアン ブルー・ギロッシュエナメル ペンダント・ウォッチ フランス(パリ) 1910年頃 ¥15,000,000-(税込10%) |

プラチナ以前、才能ある職人は金細工師となっていました。 しかしプラチナ登場後、才能ある若い職人たちはプラチナ細工師を目指しました。 職人としての時間が限られているベテランの金細工師は敢えて転向しなかった人もいたはずですが、自身のさらなる可能性に挑戦するため、金細工師からプラチナ細工師に転向した人も相応の割合でいたでしょう。 技術は磨かなければ失われていきます。再びゴールドが脚光を浴びる機会があればまた違っていたと想像しますが、プラチナの時代が長く続き過ぎました。19世紀にあれほど多種多様に高まった金細工技術は、20世紀に入ると瞬く間に失われいていきました。 |

|

|

| これは1923年の奇跡の宝物です。プラチナが建前としては主役ですが、同等の地位として2カラー・ゴールドが使用されています。金細工の魅力を熟知するオーダー主が存在し、さらにその要望に応えることのできる職人がまだ存在したからこそ生み出されたものです。 | |

そのままプラチナ細工師になった若い職人では不可能です。プラチナが一般ジュエリー市場に登場する1905年よりも前に金細工を極めていた上で、プラチナ職人としても技術を極めてたベテランの職人が、昔取った杵柄で制作した宝物です。この職人にしか作れない作品であり、だからこそプライドを以って生き生きと作ったはずです。 1923年頃はそのような職人がかろうじていましたが、ハイジュエリーの職人が、最初からプラチナ細工師を目指した人たちだけとなると、もはや高度な技術による美しいゴールド・ジュエリーは作れなくなりました。 |

| 1930年頃のアーティスティックな最高級品 | |

『摩天楼』

『摩天楼』後期アールデコ ロッククリスタル&ダイヤモンド ブローチ イギリス 1930年頃 SOLD |

『ノルマンディー号』

『ノルマンディー号』後期アールデコ ペンダント フランス 1935年 SOLD |

1930年代になると、良いジュエリー自体が滅多にみられなくなりますが、それでもプラチナ・ジュエリーに関しては高度な職人技を感じられるものが稀に存在します。 |

|

| 【参考】HERITAGEでは扱わないクラス | |

【参考】ブシュロン 1930年代 【参考】ブシュロン 1930年代 |

【参考】ブシュロン 1940年代 【参考】ブシュロン 1940年代 |

プラチナに先駆けて金細工技術は失われ、プラチナの高度な細工技術もジュエリーの大衆化と共に結局は失われていきました。 |

|

| 【参考】ヴィンテージ | |

【参考】ダイヤモンド ブローチ(1940年代) 【参考】ダイヤモンド ブローチ(1940年代) |

【参考】ヴィンテージのダイヤモンド・リング 【参考】ヴィンテージのダイヤモンド・リング |

一点ものの価値あるオーダー・ジュエリーは職人の技術、デザイン、加工費用に莫大なお金がかかり、コストの中で大きな割合を占めます。 アンティークの時代の最高級品は、王侯貴族のための一点ものでした。大衆の時代は、量産して無数の成金や小金持ちの大衆に数を売るビジネス・モデルに変化しました。職人の高度な技術は利用価値がなくなった一方で、鋳造(キャスト法)による大量生産の技術と、顧客の心を煽るプロモーション技術は大いに進化しました。 |

|

| 【参考】現代のブランド・ジュエリー | |

【参考】現代ブシュロンのブローチ 【参考】現代ブシュロンのブローチホワイトゴールド、ダイヤモンド、オニキス ¥9,306,000-(税込)2019.2現在 【引用】BOUCHERON HP / WOLF BROOCH |

【参考】現代カルティエのブローチ 【参考】現代カルティエのブローチホワイトゴールド、ダイヤモンド ¥3,628,800-(税込) 【引用】Cartier HP / PLUIE DE CARTIER BROOCH |

そのまま現代に至ります。この2点はプラチナではなくホワイトゴールド製です。ゴールドの方がプラチナより高い時代だからかもしれません。 |

|

| 【参考】現代の似たような量産の超高級品 | ||||

【引用】Cartier / PANTHERE DE CARTIER RING ©CARTIER 【引用】Cartier / PANTHERE DE CARTIER RING ©CARTIER |

【引用】Cartier / PANTHERE DE CARTIER BRACELET ©CARTIER 【引用】Cartier / PANTHERE DE CARTIER BRACELET ©CARTIER |

【引用】Cartier / PANTHERE DE CARTIER HITH JEWELRY BRACELET ©CARTIER 【引用】Cartier / PANTHERE DE CARTIER HITH JEWELRY BRACELET ©CARTIER |

【引用】Cartier / PANTHERE DE CARTIER RING ©CARTIER 【引用】Cartier / PANTHERE DE CARTIER RING ©CARTIER |

【引用】BOUCHERON HP / WOLF BROOCH ©BOUCHERON 【引用】BOUCHERON HP / WOLF BROOCH ©BOUCHERON |

限界にチャレンジしない細工とデザインであれば、金属の種類は問いません。お好きな金属、お好きな色を選べる製品もあるくらいです。元々、アクセサリーとの違いが分からない現代ジュエリーのデザインにピンとこず、莫大なお金を出さなければデザインの良いジュエリーはオーダーできないのかと思っていました。数千万円を出してもこの程度、数億円を出しても宝石がゴチャゴチャとしただけのものしか手に入らないことが分かりました。 古の王侯貴族がこのようなチャチな量産品を着用していた事実はありません。社交界は狭いので、量産の既製品を付けていたら必ず誰かと被ります。現代は宝飾業界も購買層も、アンティークの時代とは全く異なるのです。 |

||||

|

これはゴールドの特性を生かし、限界にチャレンジした、ゴールドらからこそ具現化できた表現がなされています。 1930年頃にこれが可能だったというのが驚きです。ワルシャワにはギリギリ、この細工が可能な職人が残っていたという証です。 通常ならあり得ないことで、ロンドンのベテランのディーラーが1880〜1890年頃と推定した理由の1つです。1930年頃の作りの良いゴールドの最高級品というのは、それほど奇跡的な存在なのです。 |

1-3-2. アールデコ後期の凝ったデザインと作り

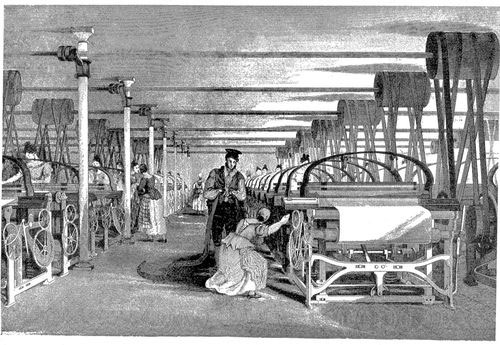

1-3-2-1. 産業革命と大量生産と職人とデザイン

ウィリアム・モリス(1834-1896年)1857年、23歳 ウィリアム・モリス(1834-1896年)1857年、23歳 |

ウィリアム・モリスが提唱した美術工芸運動『アーツ&クラフツ運動』は、当時16歳で訪れた1851年の世界初のロンドン万国博覧会がきっかけとされます。 万博は各国が威信をかけて、最先端技術や最先端の文化の詰まった作品を展示・販売する場です。謂わば、今後の世界のテクノロジーや流行を予測することのできる場でもあります。 |

第1回万博開幕をクリスタル・パレス内で宣言するヴィクトリア女王(1851年) 第1回万博開幕をクリスタル・パレス内で宣言するヴィクトリア女王(1851年) |

世界で先駆けて産業革命を経験し、『パクス・ブリタニカ』と呼ばれる最盛期を迎えた大英帝国の首都ロンドンでの華々しい万博でした。目玉の1つでもあるクリスタル・パレス(水晶宮)は量産の鉄とガラスだからこそ造ることのできた、産業革命の権化とも言える建築物です。 |

| 大量生産 | 職人の手仕事 |

綿紡績機の工場(1834年) 綿紡績機の工場(1834年) |

モリス商会の壁紙を職人が手作業で印刷する様子(メロトン・アビー 1890年) モリス商会の壁紙を職人が手作業で印刷する様子(メロトン・アビー 1890年) |

今でこそ大量生産技術は質も良く安定していますが、昔はギリギリ機能を満たしながら、とにかく大量に作れることがメリットでした。質は悪く、まさに安かろう悪かろうの世界です。 おそらく物事をどれくらいのスパンで眺めることができるかの違いと思いますが、質が悪くても安ければ良い、ギリギリでも機能が満たされていれば問題ないという考え方の人もいます。壊れたらすぐに買い換えれば良いという大量消費系のマインドです。その一方で、買う時は高価でも、上質なものを長く大事に使いたい人もいます。総合的に見れば後者の方がエコで金銭的にも有利ですが、今しか考えられない人は、いま「安い」ことを重視するので安物を喜びます。こちらの方が圧倒的多数です。それは歴史と、それが至った現代市場が証明しています。 モリスは稀有な後者で、イギリス製品のあまりの質の悪さを問題視しました。 |

|

動力織機の工場(1853年) 動力織機の工場(1853年) |

誰が作っても同じ。かつての職人は、工場の機械のためのオペレータと成り果て、尊厳も個性もなく死んだ魚のような目で作業に従事する世界です。プライドも持つことができず、ひたすらルーティンワークに肉体も精神も囚われます。チャールズ・チャップリンの1936年の映画『モダン・タイムス』でも描かれている通りです。 |

"モダンデザインの父" ウィリアム・モリス(1834-1896年) "モダンデザインの父" ウィリアム・モリス(1834-1896年) |

「"芸術"は優れた手仕事によってのみ生み出される。」 この思想を元に、モリスは中世の手仕事に還り、ギルドの精神を実現させ、高度な技術を持つ職人による"芸術性が高い"モノづくりを目指しました。 |

モリス商会の壁紙を職人が手作業で印刷する様子(メロトン・アビー 1890年) モリス商会の壁紙を職人が手作業で印刷する様子(メロトン・アビー 1890年) |

モリスがお金持ちのボンボンだったからできたことです。理想にチャレンジしたものの、コスト的に高くなり過ぎました。採算度外視の経営は資産を食い尽くし、やがて力尽きます。事業継続を考えれば、結局コストカットせざるを得ません。優れた美術工芸品を作り、一般庶民でも日常の隅々まで美しい芸術に囲まれた心豊かな生活を送るべきという理想は、産業革命の波に打ち勝つことは叶いませんでした。 |

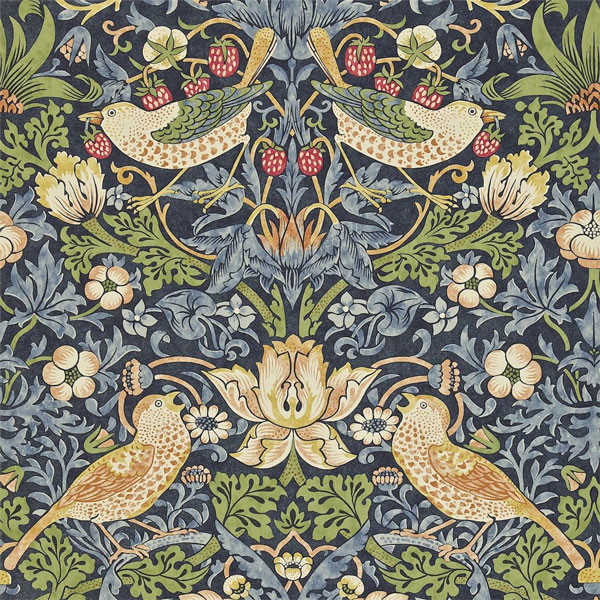

『いちご泥棒』(ウィリアム・モリス 1883年) 『いちご泥棒』(ウィリアム・モリス 1883年) |

現代ではモリスのデザインが一人歩きし、モリスが理想とした、職人の真心を込めた手仕事ではなく、大量生産の印刷物でアーツ&クラフツがプロモーションされているのが何とも皮肉です。 それほど理解できる人が少なかった証でもあります。分かっているつもりなだけの人も多いということです。 壁紙やファブリックなどの平面デザイン製品は違いが分かりにくいので、ある意味しょうがないかもしれませんが・・・。 |

1-3-2-2. ベルエポックをもたらしたフランスの産業革命

フランスは産業革命で遅れをとっており、イギリスと比較して最大で7倍もの経済格差があったとされます。1871年に普仏戦争で敗戦後、10年程度で驚異的な戦後復興を遂げ、1880年代頃から第一次世界大戦が始まる1914年までは『ベルエポック』と呼ばれる平和で活気に満ちた時代を迎えました。 |

マシン・ギャラリー(パリ万博 1889年) マシン・ギャラリー(パリ万博 1889年) |

その原動力となったのが、ようやく迎えた産業革命でした。1870年に皇帝ナポレオン3世を廃位し、共和政となり民衆の時代となりました。大衆が経済活動を牽引するようになった時代です。 |

1-3-2-3. ドイツの工業デザイン重視政策

各国が産業革命を経験し、蒸気船などの発達もあり、経済活動はグローバル化していきました。国際競争力をつけることが重要となりました。 差別化のために、デザインに目をつけたのがドイツです。「最低限の機能を持たせていれば良い。あとは安ければ安いほど正義!!!」という層もそれなりに存在しますが、より多くの人は「安ければ安いほど良いけれど、デザインが良くて"少しだけしか高くない"ならば、デザインが良い方を選ぶ。」と思考します。 |

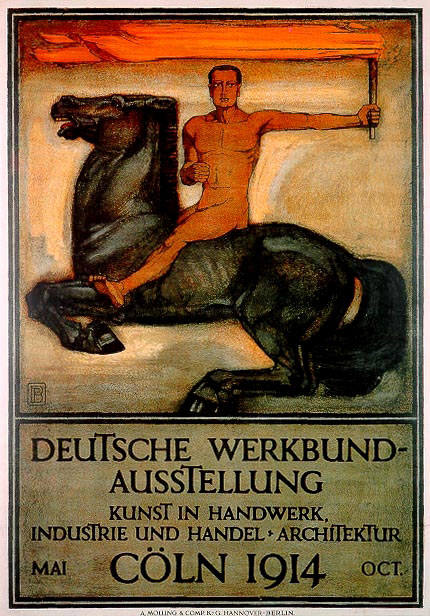

第1回ドイツ工作連盟ケルン展のポスター(1914年) 第1回ドイツ工作連盟ケルン展のポスター(1914年) |

大英帝国やアメリカ合衆国に対抗する力を付けるため、ドイツは伝統的なモノづくりを大量生産に移行させる産業革命の成功が一番重要とみなしました。 そこで、製造メーカーとデザイナー/設計家が協力することで、後発となるドイツ企業のグローバル市場での競争力の強化を試みました。 そうして1907年にミュンヘンで結成されたのが、ドイツ工作連盟が結成されました。芸術と産業が結びついた、インダストリアル・デザインの時代です。芸術が真の目的ではなく、産業の育成と発展が至上命題であることがポイントです。 |

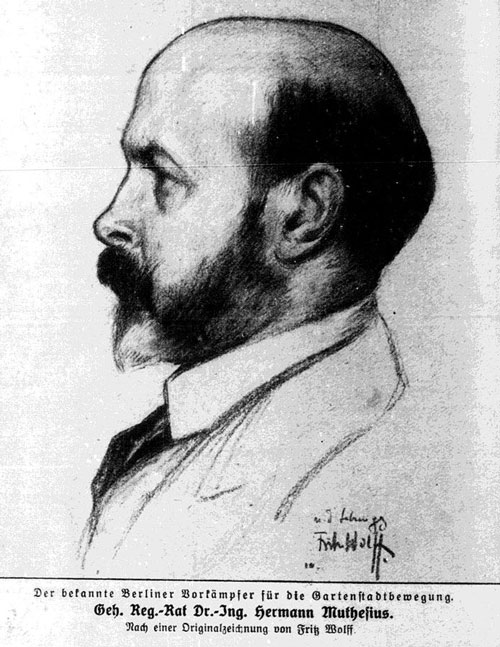

ヘルマン・ムテジウス(1861-1927年)1911年 ヘルマン・ムテジウス(1861-1927年)1911年 |

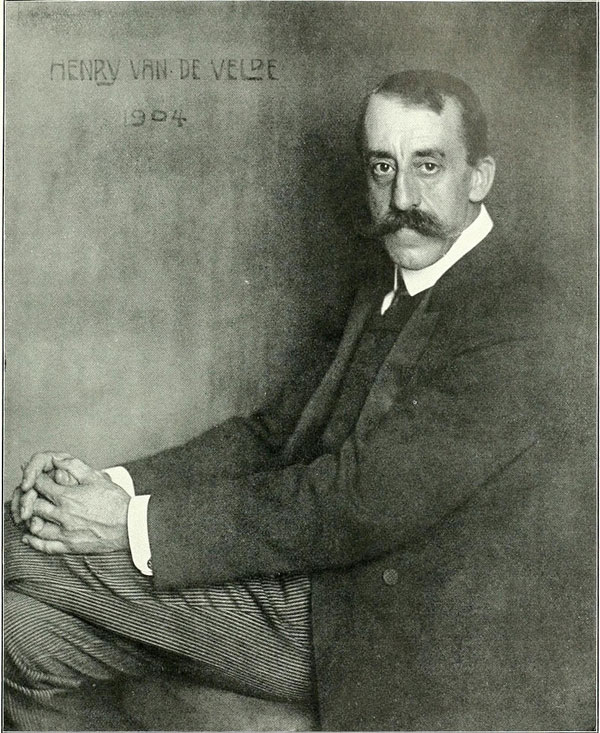

建築家アンリ・ヴァン・デ・ヴェルデ(1863-1957年) 建築家アンリ・ヴァン・デ・ヴェルデ(1863-1957年) |

ここで規格化論争も起きています。規格化して制限の範囲でデザインしモノづくりするのか、何事にも捕らわれず自由な発想でデザインして創造するのか。 双方にメリットとデメリットがあります。前者は楽ができて品質も安定させやすい一方で、似たり寄ったりのものだらけになります。新しい発想はほぼ生まれなくなります。 後者は茨の道です。才能ある人にしかできません。具体的にやったことがある方ならば分かると思いますが、オーダーメイドでゼロから優れたものを創り出すのは不可能に近いです。未経験者は、色だけ決めるなどのパターン・オーダーがせいぜいです。1つのものを作り出すのに、検討すべき項目は想像以上にあります。結婚披露宴を企画されたことがある方ならば分かりやすいかもしれません。音楽はどうするか、食事内容、引き出物など、自身のドレス以外にも決めることは多いです。そういうプランニングが好きな方もいる一方で、ストレスが溜まってイライラした、パートナーが丸投げ過ぎて喧嘩になったなども聞くほどです。 |

|

バウハウスのデッサウ校のカフェテリア(1925年頃) バウハウスのデッサウ校のカフェテリア(1925年頃) |

世の中の大半を占めるのは凡人です。ゼロから好きにデザインできると言われても、どうして良いか分かりません。その全員が、優れたデザイナーに1つ1つオーダーメイドしてもらうのも事実上不可能です。何もかも既製品だらけになった現代を見れば、それは疑いようもない事実と分かります。 簡単に作ることができるデザインを設計し、全く同じものを大量生産するのが品質安定とコストカットには最も適します。器用な人しか作れないもの、職人の経験値と勘を必要とするものは人件費が高くつきます。雇ってすぐ、あまり教育しなくても誰でもすぐ作れるくらい簡単であってこそ、安くできます。誰を雇ってもOK、いなくなってもすぐ代わりがきくオペレータ的な従業員がいれば済みます。誰でもできる仕事ですから、人件費を安く買い叩けます。製品自体は安くなりますが、働く人の安月給にもつながります。 |

フォードの組立ライン(アメリカ 1913年) フォードの組立ライン(アメリカ 1913年) |

一括で大量仕入れすることで材料費も安く抑えられます。「ここだけ別の素材に!」、「この部分だけ少し長く!」などの要望は一切無視する代わりに安くなります。 流れ作業で同じ作業を延々とさせることでミスも減らせますし、作業時間も短縮できます。時間で区切る、このような働き方をしたことがなかった当時の人々にとって、かなり苦痛で退職者も多く、労働力不足が問題だったそうです。だからフォード社の例を挙げると、最初は賃金2倍を餌にして人を集めました。人々がこの働き方に慣れ、サラリーマン的な働き方が浸透すると、途端に買い叩かれるようになりました。今の工場労働者に高給取りのイメージはありません。 安さを喜び、値段だけで大量生産品を買っていたら、上質なモノづくりをしていた職人たちは淘汰され、やがて大量生産品しか買えなくなってしまった。市場独占の頃合いを見て、大量生産品は安くなくなってしまい、自分たちの給料も買い叩かれ、精神的にも物質的にも貧しい世の中へ・・。目先のこと、自分のことしか考えられなかった結果の行き着く先です。 |

| ドイツの産業デザイン | |

ヴァイセンホフ・チェア(ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエの骨組みデザイン&リリー・ライヒの籐細工 1927年頃) ヴァイセンホフ・チェア(ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエの骨組みデザイン&リリー・ライヒの籐細工 1927年頃) |

バウハウスのデザインのタイプライター(シャンティ・シャウィンスキー 1936年) "Olivetti-schawinsky-bauhaus-typewriter" ©ChristosV und/oder Christos Vittoratos(11 August 2011)/Adapted/CC BY-SA 3.0 バウハウスのデザインのタイプライター(シャンティ・シャウィンスキー 1936年) "Olivetti-schawinsky-bauhaus-typewriter" ©ChristosV und/oder Christos Vittoratos(11 August 2011)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

当時の人も、いくら安くてもいきなりチャチ過ぎるものを提供したら、さすがに一定数が違和感や反感を持ちます。品質の劣化は時間をかけて、少しずつ進行しました。日本もデフレ前、バブル期頃までのものと今とではかなりモノの質が違うことは一定数が気づいています。衣服、楽器、仏壇、食器、食べ物など全てです。日本人が安さを強いるデフレ圧力がモノの品質を貶め、日本人自身から技術も仕事も奪いました。 インダストリアル・デザインも初期はそう悪いものではありませんでした。目新しさもあり、機能美として受け入れられ大成功をおさめました。ドイツの優れた産業デザインとして、現代でもバウハウスやモダニズムの評価は高いことからも分かります。 |

|

ファンズワース邸(第3代校長ローエの設計 1950年) ファンズワース邸(第3代校長ローエの設計 1950年) |

人の心を動かすことができるような、優れたデザインの創造には才能だけでなくお金と時間もかかります。20世紀に入り、王侯貴族から新興成金の時代に移っていく過程であらゆる芸術家がこの問題に直面し、くじかれてきました。モダンスタイルのマッキントッシュも晩年は建築家の仕事ができなくなっていますし、セセッションのヨーゼフ・ホフマンもキャリア後半は似たようなものです。 近代建築の三大巨匠とされるバウハウス最後の校長ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエも、代表作の1つであるファンズワース邸の建設費が当初予算を大幅に超えことで、施主のエディス・ファンズワースと訴訟沙汰になっています。 古の王侯貴族であれば、予算オーバーになったとしても作品が優れてさえいればむしろ大いに喜び、追加でチップを払ってくれるくらいでした。プライドをかけ、技術の粋を集めて良いものを作っても訴訟で煩わされ、時間を右奪われ精神的なストレスも受ける可能性があるとなると、芸術家は萎縮して良いものを作れなくなります。 こうして昔ながらの優れたモノづくりと、芸術の創造は終わっていきました。 |

1-3-2-4. アールデコの期間で起きた大きな変化

アールデコは世界全体で見ると、モノづくりの過渡期と言えます。ハイジュエリーに注目すると、前期と後期でかなり違いがあることが分かります。ドイツの対応から1907年頃には産業デザインの意識が芽生え、受け入れられ、急速に普及していきました。それがハイジュエリー市場にも如実に反映されています。 2013年の64歳のGenも、当時の36年間の経験を元に以下の発言をしています。 |

1-3-2-5. アールデコ後期の明らかはチープ化

第二次世界大戦の後は、完全に優れたジュエリー制作の歴史は終焉を迎えます。1930年代まではギリギリご紹介できるものがありますが、極端に少ないです。ヨーロッパで『あの戦争』と言えば第一次世界大戦(1914〜1918年)のことです。ヨーロッパの王侯貴族の時代を終わらせ、新興成金が主導する契機となりました。だから戦後のアールデコに、過渡期としてめまぐるしい変化が起きたのです。 |

| 【参考】アールデコ後期の量産ジュエリー | ||

|

|

|

例外的に良いものばかりを集めているので、HERITAGEのHPだけでは一般的な傾向が分かりにくいと思います。戦後は『ヴィンテージ・ジュエリー』という名称のアクセサリーが、一時的に花開くことになります。その前段として、このようなアクセサリーと見分けがつかないようなチャチな量産ジュエリーも多く作られるようになります。先行するイギリスではレイト・ヴィクトリアンあたりでしたが、産業革命によって余裕が出てきたより多くの諸国民の需要に応えるものです。大衆は数が多いため、とにかく安く早く同じものが作れること、材料もたくさん手に入るものが重要となります。 |

||

| 【参考】アールデコ後期の成金(庶民)向けジュエリー | |

【参考】ダイヤモンド ブローチ(ブシュロン 1930年代) 【参考】ダイヤモンド ブローチ(ブシュロン 1930年代) |

【参考】ジョージズ・フーケ作 アールデコ・リング、クリスティーズにて7万5千スイス・フランで落札(約825万円) 【参考】ジョージズ・フーケ作 アールデコ・リング、クリスティーズにて7万5千スイス・フランで落札(約825万円)【引用】Christies HP ©?Christies |

ハイジュエリー市場も主要顧客は従来の王侯貴族から新興成金層に変化し、成金(庶民)ウケが良いものへと移っていきました。見る目がない人、センスがない人は自身の感覚や価値観で選ぶことができません。知識に頼った頭デッカチの選び方しかできないため、ブランドや作家の威光が絶大な効果を発揮します。 そのものが優れている必要はありませんし、良いものを作ったらコストが高くついてしまいます。成金をスペック的に納得させる項目を満たしつつ、とにかく余計な手間と技術をかけないことが肝要です。優先して立体デザインやミルグレインなどを含めた彫金技術、複雑に揺れる構造は排除され、コストカットのための簡素化を「シンプル・イズ・ベスト」と言葉巧みにすり替えてPRするわけです。 平面的な作りはチープ感が満載ですが、ブランドで判断する人にはこれで十分なのです。 |

|

【参考】アールデコ・ダイヤモンド・ブローチ(1930年代) 【参考】アールデコ・ダイヤモンド・ブローチ(1930年代) |

【参考】アールデコ後期のダイヤモンド・ダブルクリップ ・ブローチ(1930年代) 【参考】アールデコ後期のダイヤモンド・ダブルクリップ ・ブローチ(1930年代) |

ダイヤモンドでゴリ押しする手法も用いられました。既に古い時代と比べて稀少価値は激減していましたが、詳しい市場や昔を知らないご新規層の成金は情報がアップデートされておらず、ダイヤモンドさえ使われていれば高級という思い込みがありました。デザインや作りはどうでも良く、とにかくダイヤモンド感を出せれば高額で買ってくれます。 ハイジュエリー市場の殆どはこのようなものばかりです。個性も知性も感じられず、面白みがありません。だから1930年代のジュエリーはご紹介数が、HERITAGEでは少ないのです。 |

|

1-3-2-6. オーストリアのアールデコ後期

|

この宝物にはたくさんの心の余裕を感じます。 バチカンまで凝ったものは、19世紀までのハイジュエリーでも、こだわりをもって作られた美意識の高い高級品でしか見ることはありません。 ダイヤモンドのセッティングも単純ではなく特別です。 クロスの外周に、凝った透かし細工がデザインされていることにも驚きです。 ロンドンのベテランのディーラーが1880〜1890年頃と総合判断したのは、このデザインと細工も理由です。 |

産業革命で先行したイギリスやフランスは、ジュエリーの簡素化も早めに経験しました、そうでなかった国は、優れた職人による手仕事が最後まで残る傾向があったようです。 |

| オーストリアの石の植物アート | |

『シイの実』(クヌギ?) 『シイの実』(クヌギ?)タイガーアイ(虎目石)&ネフライト(翡翠の軟玉) ブローチ オーストリア 1930年代 SOLD |

『水仙』 『水仙』フロステッド・クリスタル ブローチ オーストリア 1940年頃 SOLD |

Genが「1940年くらいまではギリギリ職人が残っていたようで、たまに良いと思えるものがある。」と言うので、具体的にはどのようなものか尋ねました。その結果、オーストリアで1930年代から1940年代にかけて、半貴石の持ち味を活かした植物モチーフのアーティスティックなジュエリーが作られているとのことでした。例外的なものはまた別ですが、傾向で見るとそうらしいです。 |

|

アールデコ ラピスラズリ ペンダント アールデコ ラピスラズリ ペンダントオーストリア 1930年頃 SOLD |

|

これはGenも感激するほど作りの良い、1930年代の宝物です。オーストリア製でした。 |

シャープで美しい石の彫刻、完成度の高いミルグレイン、Genですら極端に拡大しないと気づかないほどの極小ローズカット・ダイヤモンドの石留、丁寧な揺れる構造など、簡素化どころか気づかないような部分まで徹底しています。 産業革命は経済的な豊かさももたらしますが、精神的な豊かさは奪ってしまうようにも感じます。遅かれ早かれ時間の問題ではありましたが、イギリスでは早々と失われてしまったものが、オーストリアには残っていたのでしょう・・。 |

1-3-2-7. ポーランドのアールデコ

|

経済活動ではなく芸術文化に重きを置いた結果、ポーランドも1930年代に於いて、これだけの宝物を創り出せる力を維持していました!♪ |

サスキ(ザクセン)宮殿(中央)とアレクサンドル・ネフスキー大聖堂(奥) サスキ(ザクセン)宮殿(中央)とアレクサンドル・ネフスキー大聖堂(奥)(ワルシャワ 1919年) |

宝物が制作されたワルシャワのアールデコ作品をいくつもご紹介したいところですが、実はあまり多くありません。皇居も有名な寺社仏閣も、富士山も破壊を免れた日本人には想像しにくいですが、先にご紹介したアウグスト2世の名高いサスキ宮殿も第二次世界大戦で破壊されています。 |

破壊されたサスキ(ザクセン)宮殿

(ワルシャワ 1945年) 破壊されたサスキ(ザクセン)宮殿

(ワルシャワ 1945年) |

1944年、ドイツ軍はワルシャワ蜂起を弾圧した後、ワルシャワの計画的破壊を行いました。その一環でサスキ宮殿は爆破されました。再建計画はあるものの、未だ実現していません。 |

ワルシャワを破壊するドイツの焼却部隊

(1944年) ワルシャワを破壊するドイツの焼却部隊

(1944年) |

ワルシャワの都市破壊は第二次世界大戦に於いて比類なきものとされ、「おそらく第二次世界大戦でワルシャワほど苦しんだ都市はない。」とも言われるほどです。 |

ヴィストゥラ川近くの王城(ワルシャワ 1948年) ヴィストゥラ川近くの王城(ワルシャワ 1948年) |

占領し、植民地として利用する予定ならば破壊し尽くすことはありません。しかし1944年後半には既にドイツの敗戦が見えており、徹底して破壊する判断となったのです。美術館、博物館、劇場、教会、公園、宮殿や城などの歴史的建造物を含め、ワルシャワの建物の実に80〜90%が破壊されました。 貴重な美術品や図書なども略奪されたり破壊され、王立図書館や博物館、宮殿の貴重な古書や巻物など約1,600万冊の叡智も失われました。 |

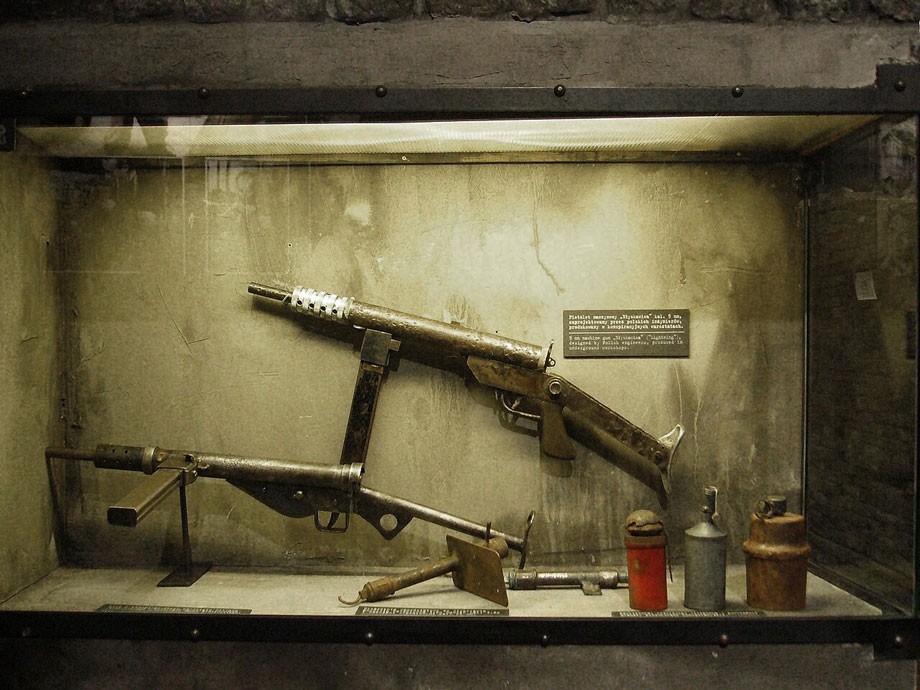

ワルシャワ蜂起でレジスタンスが使用した武器 ワルシャワ蜂起でレジスタンスが使用した武器 |

ナチス・ドイツに対し、ポーランド地下国家は正規軍のみならず国民軍も参加しました。どこに潜むか分からないレジスタンスに対し、見境なく攻撃するのは、死の恐怖の中では自然な人間心理です。 |

ワルシャワ旧市街(1945年) ワルシャワ旧市街(1945年) |

地下に潜るレジスタンスに怯え、建物を徹底して破壊するのも当然でしょう。ドイツ軍の戦死者約2,000人、ポーランド軍は戦死者約16,000人に対し、市民の死亡数はレジスタンスも含め約22万人とされています。戦死だけでなく、蜂起に対する懲罰的な処刑も含みます。 |

ワルシャワの眺め(1950年) ワルシャワの眺め(1950年) |

ワルシャワ蜂起の鎮圧後、約70万人の住民が街から追放されました。完全に破壊された街は貴重な歴史的遺産、文化的遺産が失われたのみならず、もはや住める場所ですらなくなってしまいました。 どこから手をつけたら良いのか、途方にくれるレベルです。第二次世界大戦が終わってもすぐには無理で、1950年代から1970年代に再建されました。1950年頃の写真も酷い有様です。旧市街は集中して再建されましたが、新市街は部分的にしか再建できてないそうです。 |

教会のイエス・キリスト像(ワルシャワ 1944年) 教会のイエス・キリスト像(ワルシャワ 1944年) |

ワルシャワは完膚なきまでに破壊されました。 美しいものをこよなく愛し、ポーランドの人々が育んできた芸術文化はどれほどだったでしょう。 |

|

この宝物がワルシャワで制作された僅か10年ほど後に、街が壊滅してしまったなんて酷いことです。 それと共に、よく残っていたものだと驚くばかりです。 当時この宝物が持ち主と共にワルシャワにいたのか、それとも別の場所で難を逃れたのかは知る術もありません。しかし、持ち主を加護したことは確実です。 どれだけ奇跡的な存在でしょう。オシャレで美しいことは間違いありませんが、それだけでなく持ち主を守ってくれるパワーも超強力そうです!♪ |

| 同時代のワルシャワのアールデコ・デザイン | |

|

ワルシャワの郵便局のファサードのポーランド国章(非公式)(ジュリアン・プターマン=サドウォフスキ 1934年) ワルシャワの郵便局のファサードのポーランド国章(非公式)(ジュリアン・プターマン=サドウォフスキ 1934年)"Nowogrodzka 45 w Warszawie orzel" ©Panek(17 May 2012, 17:18:31)/Adapted/CC BY-SA 3.0 PL |

右はかろうじて難を逃れた、ワルシャワの後期アールデコ作品です。ポーランド国章の独特のデフォルメが面白いです。 ポーランドはロシア革命によって、1918年にポーラン共和国として独立しました。100年以上に渡る近隣諸国による支配から脱却し、芸術好きだったポーランド人が築き上げた、ポーランドらしくて新しい芸術・・。他国のアールデコでは見られないような、手が込んだ華やかなクロスが本当に美しいです。 |

|

2. 存在感のあるクッションシェイプ・ダイヤモンド

2-1. 古い時代の厚みのある極上ダイヤモンド

|

1粒だけ使用されたダイヤモンドは、非常にクリーンで上質な石です。特徴的なのがカットです。1930年代に制作されているにも関わらずクッションシェイプです。 |

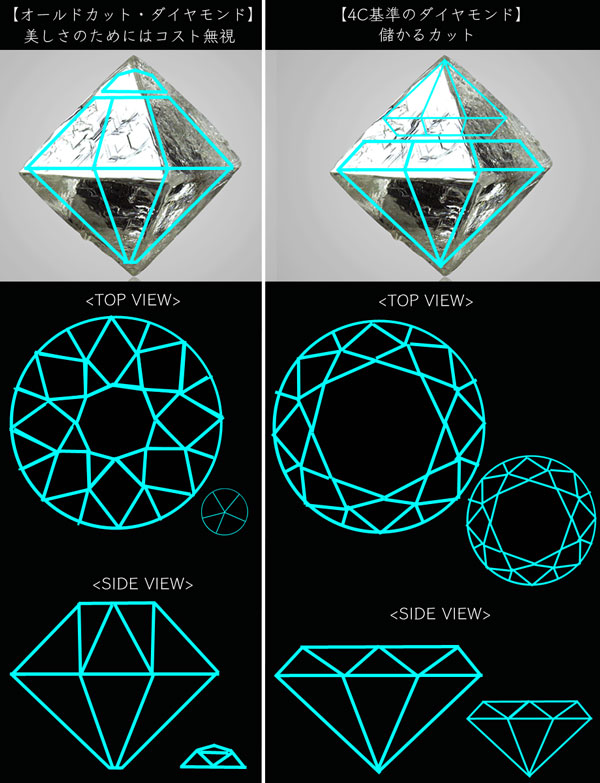

2-1-1. カットの近代化とダイヤモンドのフォルムの無個性化

現代ジュエリーのダイヤモンドに、直感的に魅力を感じない方は多いです。これはいくつかの複合要因が原因で、理論的にも説明が可能です。 |

ダイヤモンド・ピアス(ティファニー 2023年) ダイヤモンド・ピアス(ティファニー 2023年)¥2,365,000-(2023.2)→¥2,585,000-(2023.11) 【引用】TIFFANY & CO / ティファニー ハードウェア リンク ピアス©T&CO |

【参考】現代のダイヤモンド・リング 【参考】現代のダイヤモンド・リング |

現代のダイヤモンドは工業製品です。 フォルムは規格化されており、カットの精度も工業製品レベルで均一なので、サイズは違っても同じ形で同じ輝き方しかしません。 |

| 近代化前のカット | 現代のカット |

『エメラルドの深淵』 『エメラルドの深淵』珠玉のエメラルド&ダイヤモンド リング イギリス 1880年頃 SOLD |

【参考】エメラルド&ダイヤモンドの量産高級リング(ピアジェ 現代) 【参考】エメラルド&ダイヤモンドの量産高級リング(ピアジェ 現代) |

この、均一すぎる形状が不自然さを感じさせます。人間の顔も、一人一人個性があるのが自然です。皆が同じ顔だったら変です。同じ顔で、大きさだけ違ったらもはやホラーです。 工業製品ならば均質さと再現性の高さは便利ですが、芸術はそういうものではありません。自然な揺らぎが個性として調和し、美しいハーモニーを奏でることで私たちは心を癒すことができます。近代化以前のカットは、そのような自然な個性が存在します。 |

|

| 研磨の近代化 | ラフカットの近代化 |

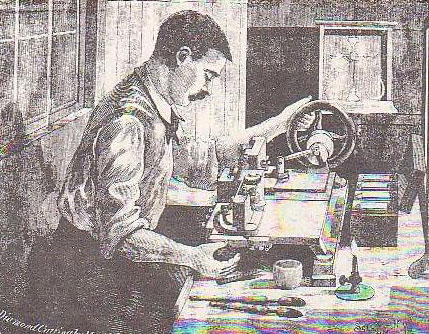

電動研磨機(発明:1891年) 電動研磨機(発明:1891年) |

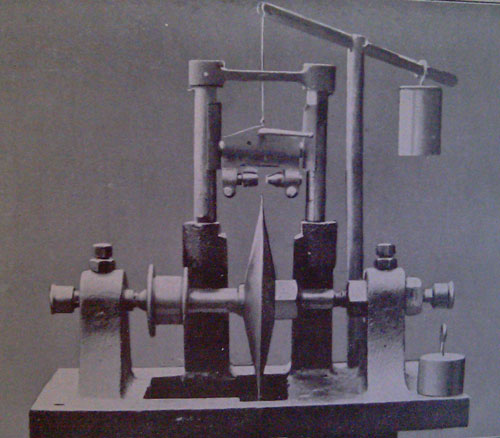

ダイヤモンド・ソウ(発明:1900年) ダイヤモンド・ソウ(発明:1900年) |

古い時代、ダイヤモンドのカットは高度な技術と、恐ろしいほどの手間がかかるものでした。ダイヤモンドは高価ですが、原石そのものだけでなく、カットにかかる費用が相当を占めていたと言えるほどです。 南アフリカのダイヤモンド・ラッシュにより量産用の加工技術が開発され、カットの技術が近代化されました。特別な職人技が不要となり、早く楽に行えるようになりました。ダイヤモンド・ソウの発明により、本格的にラウンド・ブリリアンカットの時代が到来したとされます。 |

|

|

|

『勝利の女神』 |

高い精度でカットできるようになったため、キューレットをカットする必要性もなくなっていきました。 原石の個性によって仕上がりも違うのが通常でしたが、均質にすることも可能となり、ダイヤモンドの個性とバラツキはなくなっていきました。 |

|

|

| 『摩天楼』 アールデコ ロッククリスタル&ダイヤモンド ブローチ イギリス 1930年頃 SOLD |

1930年頃ともなれば、ダイヤモンドのカットもかなり精度が上がっています。 現代のチラチラと弱い輝きしかないカットとは違いますが、均質な感じは強いです。 |

|

|

| 『幸せのメロディ』 ダイヤモンド ブローチ イギリス 1880年頃 SOLD |

カットの近代化以前のダイヤモンドは、1粒1粒が個性に富みます。輝き方や透明感もそれぞれ違うのが魅力です。全体として上手く調和し、心地よさや魅力的な美しさを創り出します。 今回の宝物のように、クッションシェイプの石も多いことにご注目ください。 |

|

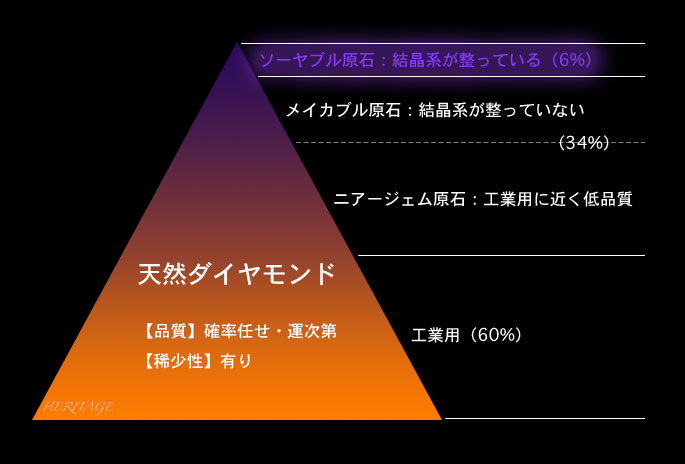

天然ダイヤモンドの約94%は、結晶系が整っていません。劈開を利用してカットしていた時代は、結晶系が整った僅か6%しかカットして宝石に使用することができませんでした。 |

ダイヤモンドの原石 ダイヤモンドの原石 |

ダイヤモンドの結晶系はいくつか存在しますが、このような八面体の整った原石から、なるべく無駄がでないようにカットしようとすると、クッションシェイプとなります。 そこからさらに円形に整えることも可能ですが、それだけ小さくなってしまいます。 |

ジャルディネッティ ダイヤモンド・ブローチ ジャルディネッティ ダイヤモンド・ブローチフランス or イギリス 1780〜1820年頃 SOLD |

ダイヤモンド自体が稀少だった古い時代は、そんなことはしません。 |

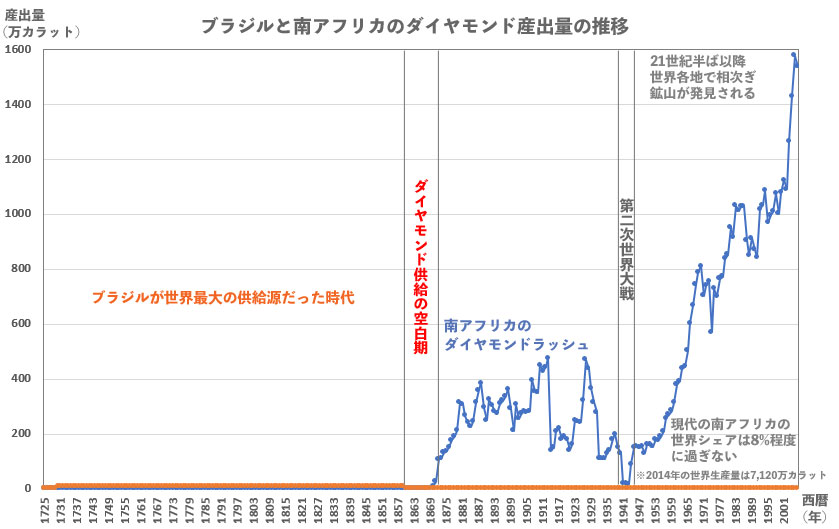

ブラジルと南アフリカのダイヤモンド産出量の推移 【出典】2017年の鉱山資源局の資料 ブラジルと南アフリカのダイヤモンド産出量の推移 【出典】2017年の鉱山資源局の資料 |

しかし、1870年頃からの南アフリカのダイヤモンドラッシュにより、ダイヤモンドの稀少価値は劇的に低下しました。 |

『雫の芸術』 『雫の芸術』ブリオレットカット・ダイヤモンド&天然真珠 ブローチ フランス 1920年頃 SOLD |

庶民にとっては相変わらずダイヤモンドは手に入らない憧れの存在でしたが、王侯貴族にとってはダイヤモンドが大きいというだけでは差別化できなくなりました。 その結果、無駄の多い贅沢なカットにチャレンジする人たちもいました。 |

| 近代化以前のカット | 近代化後のカット |

『幸せのメロディ』 『幸せのメロディ』ダイヤモンド ブローチ イギリス 1880年頃 SOLD |

『勝利の女神』 『勝利の女神』ガーランドスタイル ネックレス イギリス or フランス 1920年頃 ¥6,500,000-(税込10%) |

均質化する場合も、やはり無駄が多く出ます。現代人には想像しにくいですが、当時の王侯貴族はそのことを熟知しているので、均一に揃えられたダイヤモンドを見ればいかにお金がかかってるかすぐに分かります。 『高級』の基準は時代ごと、環境の変化によって大きく変わります。同じ物差しで判断すると見誤ります。 |

|

2-1-2. 厚みのあるクッションシェイプ・ダイヤモンド

|

クッションシェイプ・ダイヤモンドを使った、1930年頃のジュエリーがあるとは思いもしませんでした。 ロンドンのベテラン・ディーラーが、カットが近代化される以前の1880〜1890年頃と見積もるのは無理もありませんし、刻印がなければ私もそう判断するところでした。 |

|

クラウンに厚みがあり、その分だけテーブルは狭いです。光を存分に取り込むため、クリーンなダイヤモンドの透明な美しさが際立ちます。 |

【参考】「心を揺さぶる光"カルティエ ダイヤモンドリング"の魅力」と紹介されていたジュエリー(0.5ct〜、1,707,750円〜) 【参考】「心を揺さぶる光"カルティエ ダイヤモンドリング"の魅力」と紹介されていたジュエリー(0.5ct〜、1,707,750円〜) |

これは7年ほど前に、「心揺さぶる光」と紹介されていたカルティエのダイヤモンドです。量産品なので、今は中古市場にたくさん出回っています。 心揺さぶる光は感じませんが、それより気になったのがダイヤモンドのモヤっとした感じです。いくつか見比べましたが、どれもこんな感じでした。 Genが詳しくご説明している通り、現代のダイヤモンドは強酸で煮沸したり、レーザーで内部のインクリュージョンにアプローチするなど、透明度の改善処理技術が構築されています。 |

一見すると肉眼では透明に見えますが、光は正直です。なんだかモヤっとしていて、透明度がイマイチに感じられます。また、ダイヤモンドならではの金剛光沢が弱く、人間の感覚でも十分に察知が可能です。 このような『人間の感覚』を鈍らせるために、「心を揺さぶる光」などのキャッチコピーをつけ、印象操作と刷り込みを行うのです。頭デッカチな人ほど簡単に洗脳されます。感覚が鈍った人と、鋭さを研ぎ澄ませている人では、全く別の物を見ているとしか思えないくらい世界が違って見えます。 |

|

|

|

|

←等倍↑ ←等倍↑ |

ダイヤモンドの鑑定は10倍ルーペで行いますが、このダイヤモンドはかなり拡大しても粗が感じられず、透明度の高さが際立ちます。劈開によるカットが可能な上位6%の原石の中で、さらに選ばれし特別な石であれば透明度の改善など不要であり、ありのままで美しいのです。これこそ心を揺さぶる光です。 |

|

厚みがある故に、クラウンのファセットも十分な面積があります。この、クラウンからの直接の反射光こそが、特に強烈な輝きとして感じられます。 |

|

現代のカットはクラウンが薄っぺらく、表面からの直接の反射光が弱いことが致命的です。 正面から見た際には大きく見え、それでいてコスト的には安くできます。 二次元の平面でしか物事を見られない人、美しさより安さを最重視する人にとってはメリットがありますが、真の美しさを一番とする人にとってはデメリットしかありません。 |

| 【参考】現代の薄っぺらいカットのダイヤモンド | |

【参考】1ctオーバーのダイヤモンド・リング(ハリーウィンストン 現代) 【参考】1ctオーバーのダイヤモンド・リング(ハリーウィンストン 現代) |

【参考】ダイヤモンド・リング(現代) 【参考】ダイヤモンド・リング(現代) |

アイデアルカットも考案された当初はそこまで薄っぺらくありませんでしたが、さらなるコストカットを求め、より薄っぺらいカットも考案されるようになりました。底面から光が漏れず全反射はするかもしれませんが、それでは透明感がなくなりますし、何より薄さではクラウンのファセットがろくに輝きません。 |

|

|

ファイアは侵入した光が、内部反射を複雑に何度も繰り返すことで現れます。厚みがなければ距離(光路長)を稼ぐことはできません。また、透明度が低ければ光は拡散してしまいます。美しいファイアも上質なダイヤモンドの証です。 人工処理で透明に見せても、美しいファイアは出すことができません。厚みがないカットもファイアは出にくいです。ダイヤモンド1粒を見ても、現代ジュエリーには出せない美しさがこの宝物には在るのです。 |

|

透明感とダイナミックなシンチレーション・・♪ |

2-2. ダイヤモンドを惹き立てるセッティング

2-2-1. 深い位置でのセッティング

アンティークジュエリーの上質なダイヤモンドは、かなり厚みがあります。立体感を強調するため、高さを出してセッティングする場合があります。その一方で、ぶつけたりするリスクを下げるための工夫が凝らされている場合もあります。正装用のジュエリーの場合、王侯貴族でも特別なシーンで数回程度しか使用しませんから、ぶつけるリスクより華やかさを強調するデザインを重視して作ります。 |

|

これはクロス・ペンダントなので、普段使いを考慮してデザインされています。厚みがあるダイヤモンドがしっかりと収まるよう、ゴールドの土台はかなり深く彫ってセットしています。 |

|

それでも飛び出しています。このダイヤモンドは、アンティークのハイジュエリーを見慣れていても厚さを感じます。 |

|

|

何しろ、裏側も収まっていません。 |

|

八面体の結晶をいかに贅沢に、厚くカットしたか伝わってくる形状です。 底部のキューレットのカットも多めなので、ダイヤモンドだけは1930年頃ではなく、もっと古いものと推測します。 |

|

アンティークの時代は宝石そのものに稀少価値があり、財産性がありました。デザインには流行り廃りがあり、古めかしくなったものは宝石だけ取り外してリメイクされるのが常でした。古い時代のジュエリーは、細工物の方が多く残っている理由です。 この宝物は、古い時代の美しいダイヤモンドを使ってデザインしたのでしょう。 |

|

19世紀頃までしかお目にかからないカットなので、1930年頃にオーダーした人物のお祖母様ゆずりのダイヤモンドだったり、代々受け継がれてきた一族にとっての宝石だったかもしれません。 |

|

だからこそ、いつも身につけていられる、大切なクロスに使用したのかもしれません。クロス自体はまだギリギリ100年経っていませんが、あらゆる面で、想像力を掻き立ててくれる魅力がこの宝物には詰まっています♪ |

2-2-2. アーティスティックな彫金

|

このクロスのダイヤモンドは、実際より大きく見えます。計算された視覚効果によるものです。 ゴールドはとても面白い金属です。表面の質感によって、見た目や雰囲気が大きく変わります。 クロス本体の表面は梨地のマットゴールド仕上げですが、ダイヤモンドをセットするために彫った部分は磨いて艶を出しています。 表面形状の違いだけで、違う金属のようにも見えます。 |

『シンプル・フレンチ』 『シンプル・フレンチ』マットゴールド ピアス フランス 1900年頃 SOLD |

「ゴールドさえ使っていれば高級で価値があって美しい!」と思い込まされている現代ジュエリーと違い、美意識の高い人のために作られたアンティークの極上品は、ゴールド1つとっても様々な表現法を駆使します。 たとえアンティークであっても本当に気が利いたものはごく少数派ですが、左のピアスもゴールドの表面質感を使い分けることで、まったく別の金属を使ってるように見せています。 |

|

本体は梨地のマットゴールドですが、天然真珠をセットした六芒星の表面は滑らかに磨き上げています。 ハーフパールの極小の爪留からも分かるように、神技の金細工師が作ったものです。 優れた職人の手にかかれば、あれやこれや使わずとも、ゴールドというたった1つの金属だけでいくらでも豊かな表現ができるのです。 |

| 彫金と組み合わせたダイヤモンドのセッティング | ||

ブルーエナメル UFOブローチ ブルーエナメル UFOブローチイギリス 1860年頃 SOLD |

『オリオンのベルト』 『オリオンのベルト』ハート型 ペンダント イギリス 1890〜1900年頃 SOLD |

今回の宝物 今回の宝物ポーランド 1930年頃 |

彫金と組み合わせた宝石のセッティングは、デザインにこだわった宝物で見ることができます。ミッド・ヴィクトリアンは流行もあってたまに見かけますが、時代が降るほど見なくなる細工です。技術も手間もかかるので、"なんとなく"する細工ではありません。こだわりを持って作られるからこそ、表現したい内容によって彫金のデザインも様々です。 |

||

|

ヴィクトリアンでは、『星』がテーマの宝物にデザインされる傾向があります。五芒星や六芒星などが定番ですが、中にはオリオンのベルトのシャイニング・スターを表現したアーティスティックな彫金も存在します。 |

|

今回の宝物は、曲線による菱形でキラキラとした輝きを表現しています。コンパスで引いたような、スムーズな曲線ではないのがポイントです。全体が稚拙な作りであれば単なる下手くそですが、他の部分の作りからしても、これは意図した表現です。 |

|

正確性を求めた細工も技術的には可能でしたが、わざとランダムさを表現し、複雑な光を放つよう設計されています。古いダイヤモンドは原石やカットした職人の個性が反映され、輝き方も複雑です。それに合わせ、ゴールドの彫金も複雑に輝くことで、調和してより一層美しく見える効果を狙っています。 |

純銅ハンドメイドの雪平鍋(新潟県燕市 現代)¥28,600- 純銅ハンドメイドの雪平鍋(新潟県燕市 現代)¥28,600-【引用】楽天市場 新光金属/ 手打ち 新鎚起雪平鍋 ©KOKOSHOCK |

方向性としては雪平鍋が近いです。これは職人のハンドメイドの純銅性の雪平鍋で、手仕事ならではのランダムな鎚目が特徴です。アートではなく日用工芸品なので正確性を目指した作りですが、人の手で作るからこその揺らぎが、量産の工業製品にはない輝きを放ちます。 |

エドワード・C・ムーアによる銀器(ティファニー 1878年)" Edward c. moore per tiffany & co., brocca in argento, oro e rame, new york 1878 " ©Sailko(28 October 2016, 22:05:06)/Adapted/CC BY-SA 3.0 エドワード・C・ムーアによる銀器(ティファニー 1878年)" Edward c. moore per tiffany & co., brocca in argento, oro e rame, new york 1878 " ©Sailko(28 October 2016, 22:05:06)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

この美しさは欧米の上流階級も理解しており、当時ジャポニズムで有名だったティファニーでも、雪平鍋の鎚目にインスピレーションを受けたジャポニズム作品が制作されています。 ティファニーはジュエリーではなく文具など高級小物を扱う店として始まった店で、開国した日本からの美術工芸品も多数扱っていたそうです。 |

|

一定以上の技術を持つ職人にとって、正確性の高い作業は簡単です。秀才の職人であれば、同じ仕事が誰にでもできます。しかし、美しく感じられるランダムネスの表現は天才にしかできません。頭で考えながらやるほどに不自然さが生まれ、ドツボにはまります。 ダイヤモンドをセットしたフレームのみ、『冴え』や『勢い』を感じるアーティスティックな彫金です。書道での、勢いのある筆運びも印象が近いです。生き生きとしたアーティスティックな筆致は、書物用の正確な筆書きとは異なる魅力があります。ただしこの彫金は勢いだけで雑に彫ったわけではないため、バリを除去したり入念に磨き仕上げもしています。そうでなければ、このように強く光を反射することもありません。 |

|

|

鎚目と同じように、彫金に使った鑿(ノミ)の痕を感じられるダイナミックな表現です!♪ アイデアも素晴らしいですし、この表現を具現化できるのはまさに天才職人です。精度が高い秀才の作りだったならば、ここまでダイヤモンドが惹き立つことはなく、心を揺り動かす美しさも感じられなかったことでしょう。一見するとシンプルな中に、物凄いセンスと技術が詰まっています。 |

3. 美意識の行き届いたセンス抜群の金細工

3-1. 個性的で格調高い透かし細工

Genも透かし細工は特に好きなので、過去にゴールドの透かしのクロスもお取り扱いしています。Genもカタログで語っている通り、クロスは数が多い分、平凡なデザインで細工もどうって事の無い魅力がない物がほとんどです。Genも選ぶ際は徹底しているため、あまりご紹介の機会はありません。グッと来るものは、そもそも制作数が本当に僅かしかないのです。 |

3-1-1. 19世紀までと一線を画す斬新な透かしデザイン

| 透かし細工がデザインされたゴールド・クロス | ||

| 19世紀後期 | 後期アールデコ | |

神技のオープンワークのクロス 神技のオープンワークのクロスフランス 1880年頃 SOLD |

ダイヤモンド ゴールド クロス ダイヤモンド ゴールド クロスドイツ 1880年頃 SOLD |

今回の宝物 今回の宝物ポーランド 1930年頃 |

並べると簡単に手に入りそうに感じるかもしれませんが、左は14年前、中央は20年くらい前にご紹介したものです。最高級品だけに徹すると、似たものは出てきません。まさに一期一会です。透かしデザインを意識していても、これほど雰囲気が異なります。 左は人の手で作ったとは思えないほどの、神技の繊細な透かし細工が魅力です。中央と今回のクロスは、素材はダイヤモンドとゴールドの組み合わせで全く同じなのが面白いです。カットの違い、細工の違いでこれほど豊かに表情は変化します。比較したクロスはどちらも19世紀のデザインです。今回のクロスは、後期アールデコらしいデザインが最大の魅力です!♪ |

||

| 外周が装飾されたゴールド・クロス | ||

ダイヤモンド&ルビー クロス ダイヤモンド&ルビー クロスフランス or ベルギー 1880年頃 SOLD |

リバーシブル クロス リバーシブル クロスイギリス 1880年頃 SOLD |

エナメル クロス エナメル クロスロシア 19世紀後期 SOLD |

デザイン的な魅力をアップさせるために、外周にデザインしたものも個性はそれぞれです。テーパーをつけたり、シャンルべ・エナメルで縁取りしたり、彫金で縁取りするなど、良いものは様々な工夫が凝らされています。 |

||

|

ただ、今回のクロスのように、内側ではなく外周に装飾がデザインされたものは前代未聞です。 19世紀までのクロスとは一線を画しており、厚みがあるスタイリッシュな透かし細工が、後期アールデコならではの斬新でモダンな雰囲気となっています。 |

3-1-2. 最高級ならではの立体デザイン

|

クロス本体と、外周の透かし細工はフラットにデザインされています。 二次元で表現する画像だと立体感が分かりにくいですが、本体と透かし細工は実は同じツラ位置ではありません。 |

|

|

本体に対し、透かし細工は奥側にデザインされています。同じ高さにした方が、作るのは簡単です。しかし、立体デザインは意識に働きかける、最も重要な部分です。 |

|

全て同じ高さだったならば、平坦でつまらない印象になったはずです。しかし、高さを変えることで影のでき方、輝き方が複雑化し、生き生きとした変化が生まれます。これは人間の感覚にとって、とても大きな違いとして感じられます。 |

3-1-3. 硬く厚みのある金属の透かし細工

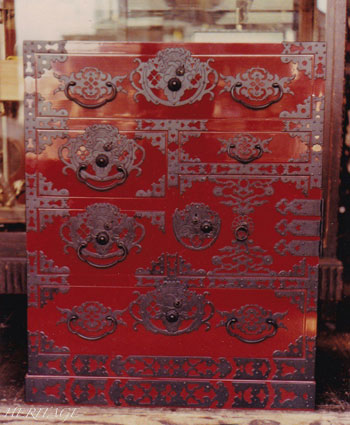

Genはこの仕事を始める前、米沢箪笥の企画・製造・販売のプロデュースをやっていました。まだ戦前からの職人が活躍していた、1970年代のことです。米沢箪笥の大きな特徴は、朱塗りの箪笥を生かす鋼鉄の透かし金具の装飾です。釘に至るまで全てハンドメイドで、当時20代のGenが残した50年以上前の記録が、貴重な資料となっています。 一言で透かし金具と言っても、品質はピンキリです。実際の作業経験がない一般人だと平面デザインの複雑さだけに目が行きがちですが、実は厚みが大きなポイントです。 |

最高級の米沢箪笥(1970年代) 最高級の米沢箪笥(1970年代) |

通常品の米沢箪笥(1970年代) 通常品の米沢箪笥(1970年代) |

ダイヤモンドも劈開を利用した一瞬のラフカットではなく、磨いて整えていく作業が一番の難所です。私も代々続く京釜師の職人さんから聞きましたが、茶釜に関しても磨く作業が圧倒的に時間がかかるそうです。最後は灰をつけた素手で磨くそうですが、納得いくまで何週間も磨き続けるそうです。昔の高級品のモノづくりは、現代人の想像を遥かに超える世界です。 鋼鉄の透かし金具は、厚みを増すほど磨きが大変になります。倍の厚さになっても単純に手間が2倍になるわけではなく、難易度は指数関数的に上がるそうです。薄いと作業は楽ですが、高級品を見慣れているとペラく感じます。厚みのある立体的な透かし金具は、透かし細工ならではの軽やかさに重厚さが加わり、独特の格調の高さや武家文化ならではの冴えと力強さを感じさせます。 そこを理解しお金をかけられてこそ、『分かっている人』、『通』、『玄人』として持ち主自身が高く評価されました。 |

|

| 金属の硬さ | ||||||

| 金属 | 金 | 銀 | プラチナ | 銅 | チタン | 鋼鉄 |

| ビッカース硬度 | 約22HV | 約25HV | 約50HV | 約100 HV | 約110HV | 約150HV |

ところで「金は柔らかい。」とされますが、純金の鋳塊に限ります。ビッカース硬度で比較すると、このような数値となります。分かりやすいよう単純化していますが、振れ幅があります。鋼鉄に関しては一般的な値であり、配合や焼入れなど処理でもかなり変化します。 |

||||||

| 金位とゴールド鋳塊の硬さ | |||

| 金位 | 24K (純金) | 18K | 14K |

| ビッカース硬度 | 約22HV | 約40〜170HV | 約200HV |

さて、ゴールドに注目しましょう。本当に面白い金属で、割金によって驚くほど硬くできます。18Kの値の幅が広いのは、割金の種類によるものです。18K、14Kの値は参考程度に考えてください。一般的な鋼鉄が約150HVですから、割金だけで鋼鉄より硬くできることが分かります。 18Kに関して、鍛造にすると180〜220HVの硬さが出せるとされます。ステンレス製のナイフやフォークが200HVとされるので、ステンレスより硬いと言えます。噛んで歯形がつくか確かめるというのは、鋳造かつ割金していないインゴットや小判の話に限ります。14Kで鍛造だと、さらに硬さが出せるはずです。 |

|||

| 14K | 15K | |

| オーストリア | アメリカ | イギリス |

『芸術には自由を』 『芸術には自由を』セセッション ブローチ オーストリア 1900年頃 SOLD |

『アールヌーヴォーの奇跡』 『アールヌーヴォーの奇跡』カラー天然真珠 ペンダント&ブローチ アメリカ 1890〜1900年頃 ¥4,800,000-(税込10%) |

『L'eau』 『L'eau』ロング・ネックレス イギリス 1900年頃 ¥3,300,000-(税込10%) |

硬さが増すと加工難易度は劇的に上がりますが、繊細な美しさや芸術性の高いデザインと、100年以上の使用に耐えられる強靭さを兼ね備えることができます。だからヨーロッパの王侯貴族は単純なゴールドの割合だけではない14〜15Kの価値を理解し、使いこなしてきたのです。 |

||

【参考】量産の安物アールヌーヴォー・ペンダント※庶民にとっては高級品。当時のココット(売春婦)向け 【参考】量産の安物アールヌーヴォー・ペンダント※庶民にとっては高級品。当時のココット(売春婦)向け |

配合によって、性質は驚くほど変化します。色味、硬さ、粘り気など、全てを理想通りに備えた条件は門外不出の、工房秘伝のレシピとなります。鍛造の工程も同様です。 秘伝の配合の考案には、長年の経験に基づく研究開発が必要です。また、鍛造すること自体も技術と手間がかかります。王侯貴族のジュエリーのように、手間をかけるとコストが高くつきます。 だから安物は鋳造(キャスト法)で量産し、金位が高いから価値があると誤魔化します。教養を身につけている王侯貴族と違い、知識も経験値もない庶民は鵜呑みにします。 感覚がある人は、このようなものをチャチに感じるでしょう。その感覚は、論理的に見ても正しいのです。 |

|

14ctゴールドで鍛造の作りなので、鋼鉄より硬さがあるはずです。曲がりにくく、摩耗にも強いです。だから100年近く経過しても美しいです。しかし、加工には相当な技術と手間を要したことが想像できます。ゴールドって、本当に凄いですね!♪ |

3-1-4. 正確な透かし細工

|

|

外周の透かし細工は存在感を出すため、ナイフエッジではなく垂直に整えてあります。簡単そうに思えるかもしれませんが、厚みがあるものを斜めにずれることなく、完璧に90度垂直に整えるのは非常に難しいです。 |

|

|

|

透かし細工は絶妙な曲率があり、形も複雑です。 |

|

それでいて、規則正しい形状です。 全体でバランスを取れば良いアーティスティックな表現と違い、規則正しい細工は、少しでもズレがあると人間の眼はシビアに感じとります。 平面方向にも正確ですし、奥行方向も正確に切り立った側面ができているからこそ、これほどまでにスッキリとシャープに見えます。 ダイヤモンドのセッティング部分のようにアーティスティックな表現ができる一方で、機械のように正確な仕事もできる職人だったと言えます。 |

|

|

←等倍↑ ←等倍↑ |

これは裏側です。これだけ拡大してもシャープですし、切り立った美しい側面が分かります。 |

|

鑢(ヤスリ)で丹念に磨いて形状を整えますが、研磨すると必ずエッジにバリができたり、ダレたりします。番手(ヤスリの表面荒さ)が粗いほど大きくダレるので、仕上げはなるべく細かいヤスリで整えます。ただ、ヤスリが細かくなるほど削れる量は少なくなり、その分だけ時間と手間がかかります。 |

|

集中が切れて、傾いて削ってしまってもそれまでの努力が水の泡となります。外周を囲む装飾は距離も長く、職人の集中力と忍耐力はまさに神技と言えます。 このような透かし細工は、気合いの入った模様や魚子打ちなどの彫金と比較すると努力の痕跡が分かりにくく、価値を理解できる人は少ないです。まさに玄人向けですが、理解できる人には感動の細工でしょう!!♪ |

3-2. 荘厳なマットゴールドのクロスの『面』の輝き

【参考】メイカーズ シグネット リング 18Kゴールド(ティファニー 2022年)¥731,500- 【参考】メイカーズ シグネット リング 18Kゴールド(ティファニー 2022年)¥731,500-【引用】TIFFANY & CO / メイカーズ シグネット リング 18Kゴールド ©T&CO |

ゴールドに成金のイメージを重ねる方も少なくないと思います。 分量が多いゴールドをそのままピカピカに光らせると、途端に成金臭が強くなります。 何も加工していないことが、感覚的にチャチに感じられるからかもしれません。 |

|

古のヨーロッパの上流階級も、そのような私たちと同じ感覚を持っていたのでしょう。 だからこそマットゴールド加工し、複雑で美しい黄金の輝きを実現しています。同じ素材であるにも関わらず、マットゴールドにするだけで高級感が強く出るのが不思議です。 技術と手間をかけた分だけ、美しくなります。 |

『ゴールド・オーガンジー』 『ゴールド・オーガンジー』ペリドット&ホワイト・エナメル ネックレス イギリス 1900年頃 ¥1,000,000-(税込10%) |

一言でマットゴールドと言っても、表面形状の違いによって雰囲気は大きく変化します。 細かくすればより繊細に、粗めに仕上げれば華やかな輝きを感じられます。 技法も様々で、彫金で線描きしたり、時雨ヤスリのように擦って浅く無数の線を付ける手法があります。 細かい微粒子を吹き付けるサンドブラストで梨地を形成したり、丹念に鑽(タガネ)を打つ魚子打ちもあります。 |

|

これは1点1点を魚子打ちで仕上げています。タガネの先端形状によって質感が変わりますし、押す深さ、横方向の間隔でも変わります。 |

|

この技法だと粗めで深い仕上がりとなるため、黄金の輝きが粒立ち、華やかかな輝きのマットゴールドになります。 華やかな場で使うデザインなので、この宝物には相応しいですね。 |

|

|

この宝物の表面は縦方向に浅く荒らすことで、マットゴールドを表現しています。接写レンズを使っても限界を感じるほど、細かな表面となっています。目を粒立たせたマットゴールドの華やかさと異なり、控えめで奥ゆかしさを感じる輝きとなっています。 |

『Samurai Art』 『Samurai Art』モダンスタイル アクアマリン&天然真珠 ネックレス イギリス 1900〜1910年頃 SOLD |

このように『細い線』の場合は、ピカピカに磨き上げて強く反射させないと、印象的な黄金の輝きが出ません。 |

|

|

|

||

しかし、今回の宝物は黄金の面積が広いため、強く輝きすぎると安っぽさや威圧感が強くなってしまいます。 作者のセンスを感じる、良いあんばいのマットゴールド仕上げと言えます♪ |

||||

|

|

動画にしようか迷いましたが、静止画で比較します。光の角度によって、全面が神々しく輝く瞬間があります。マットゴールドだからこその表情や、明暗の変化が実に美しいです。揺れる構造のペンダントだからこそ、最大限にポテンシャルが発揮されます。ダイヤモンドも素晴らしいですが、この宝物はぜひ黄金の魅力も楽しんでいただきたいです♪ |

|

3-3. デザイン性の高いバチカン

バチカンなどの金具は摩耗する消耗品なので、取り替えられている場合もありますが、美意識の行き届いた高級品はバチカンへのこだわりも凄いです。バチカンは本体の付属品的にデザインされる場合と、本体まで含めて1つのものとしてデザインされる場合があります。 |

3-3-1. 本体の付属品的なデザイン

ペンダント&ブローチの場合、どちらで使用する際もデザインとして成立している必要があります。ブローチとして使用する際はバチカンが見えませんから、バチカンはなくても美しく見えるようデザインされています。 |

『社交界の花』 『社交界の花』シトリン ブローチ&ペンダント イギリス 1870年頃 SOLD |

『Bewitched』 『Bewitched』ウィッチズハート ペンダント&ブローチ イギリス 1880年頃 SOLD |

『硬い愛の心』 『硬い愛の心』ハートシェイプ・ダイヤモンド ペンダント&ブローチ イギリス 1880〜1900年頃 SOLD |

だからデザインとしては付属品的な扱いとなりますが、美意識の高い最高級品は本体と遜色ない宝石を使い、細工にも技術と手間をかけます。裏側の見えない部分にまでデザインと細工を徹底するような人たちなので、「そんなこと当たり前!」という話でしょう。美しいバチカンも、アンティークの高級品の証です。 |

||

3-3-2. バチカンも含めて1つのデザイン

『古のモダン・クロス』 『古のモダン・クロス』ステップカット・ダイヤモンド クロス フランス 18世紀初期 SOLD |

『黄金に輝くアンフォラ』

『黄金に輝くアンフォラ』モダンスタイル ペンダント イギリス 1900年頃 SOLD |

『ゴールド・オーガンジー』 『ゴールド・オーガンジー』ペリドット&エナメル ネックレス イギリス 1900年頃 ¥1,000,000-(税込10%) |

デザインへのこだわりが特に強いペンダントだと、バチカンなくしてデザインが成立しないよう作られているものもあります。1つ1つ発想が素晴らしく、唯一無二のデザインはまさに『芸術』です。 |

||

3-3-3. 後期アールデコを体現したクロス

左の2つのクロスは本体が主役で、バチカンはそのあしらいです。だから本体に倣らうデザインと作りになっています。 |

| 19世紀後期 | 後期アールデコ | |

ダイヤモンド&ルビー クロス ダイヤモンド&ルビー クロスフランス or ベルギー 1880年頃 SOLD |

神技のオープンワークのクロス 神技のオープンワークのクロスフランス 1880年頃 SOLD |

今回の宝物 今回の宝物ポーランド 1930年頃 |

今回の宝物が特別なのは、バチカンが1つのパーツとして独立したデザインとなっており、本体と含めて1つの後期アールデコ・デザインとなっていることです。本体に倣らう要素は皆無です! |

||

| アールデコ・デザイン | |

|

勝利の女神ヴィクトワール(ルネ・ラリック 1928年) "Victoire 2 by Rene Laolque Toyota Automobile Museum"©Morii / CC-BY-SA 3.0 |

このバチカンを見て、ラリックの『ヴィクトワール』を想像しました。このバチカンでなければ19世紀末のモダンスタイルの印象が強くなりますが、このデザインによって後期アールデコのデザインであることに納得がいきます。 |

|

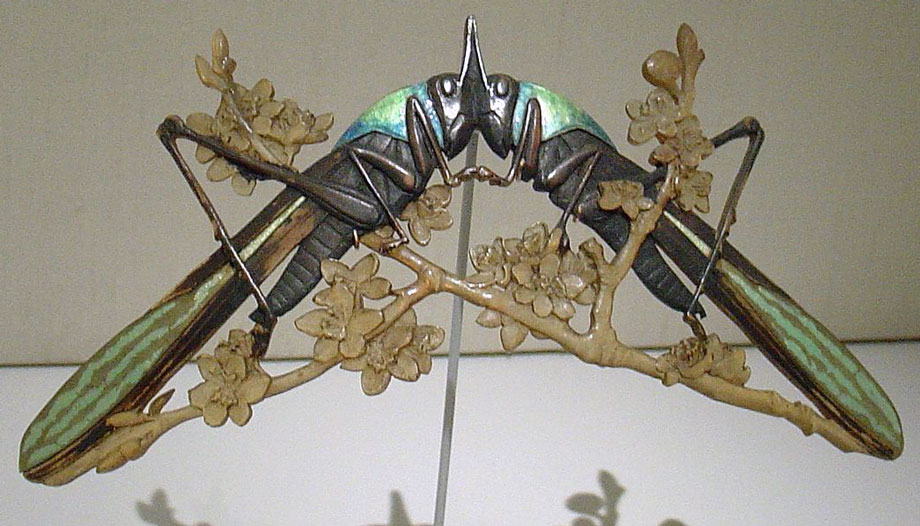

| ルネ・ラリックのジュエリー/オブジェ | ||

『ドラゴンフライ・レディ』(1903年)"René lailique, pettorale libellula, in oro, smalti, crisoprazio, calcedonio, pietre lunari e diamanti, 1897-98 ca. 01 " ©Sailko(14 September 2016, 13:37 24)/Adapted/CC BY 3.0 『ドラゴンフライ・レディ』(1903年)"René lailique, pettorale libellula, in oro, smalti, crisoprazio, calcedonio, pietre lunari e diamanti, 1897-98 ca. 01 " ©Sailko(14 September 2016, 13:37 24)/Adapted/CC BY 3.0 |

鶏のティアラ(1897-1898年)"Tiara de Lalique - Calouste Gulbenkian" ©Antonio(23 August 2008, 09:23:58)/Adapted/CC BY-SA 2.0 鶏のティアラ(1897-1898年)"Tiara de Lalique - Calouste Gulbenkian" ©Antonio(23 August 2008, 09:23:58)/Adapted/CC BY-SA 2.0 |

『蝉』(1860-1945年)"Cigales Lalique Musee Gulbenkian" ©Yelkrokoyade(13 July 2010)/Adapted/CC BY-SA 3.0 『蝉』(1860-1945年)"Cigales Lalique Musee Gulbenkian" ©Yelkrokoyade(13 July 2010)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

高度経済成長からバブル期にかけて、日本ではルネ・ラリックをプロモーションする商売人がいました。世代的にラリックを知らなかった私が、洗脳なしの眼で初めてラリックのジュエリーを見た時、「?!!気持ち悪いし、意味が分からない。こんなの着けたいと思う人なんているのかしら?目に入れたくない・・。」と感じました。 実際、大衆の時代となった19世紀後期のフランスでラリックは祭り上げられ名声を得ましたが、全世界への発表の場となるパリ万博後の1905年頃を境に、評論家たちは手のひらを返すように「陳腐」、「悪趣味」などの悪評を浴びせかけたそうです。それを受け、人気の凋落が著しく、ラリックはジュエリー制作をやめてガラス作家に転向しました。 |

||

| ルネ・ラリックのジュエリー/オブジェ | |

『メデューサ』(1860-1945年)

"Medusa by Rene Lalique22" ©HTTPS://www.flickr.com/photos/shadowgate(31 December 2006)/Adapted/CC BY 2.0 『メデューサ』(1860-1945年)

"Medusa by Rene Lalique22" ©HTTPS://www.flickr.com/photos/shadowgate(31 December 2006)/Adapted/CC BY 2.0 |

『スカラベ』(1860-1945年) 『スカラベ』(1860-1945年)"Scarabe Lalique Musee Gulbekian" ©Yelkrokoyade(13 July 2010)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

悪魔崇拝なのか病んでいるのか、何かが取り憑いているとしか感じられません(笑) 初期の人気では、大衆のスターである女優などが買っていたそうです。奇をてらった派手で目立つものは、いかにも成金嗜好の好みです。権威化と奇抜さによる商法は、まさに"作られた人気"です。自称専門家の意見ごときで人気が出たり凋落するのは、まさに『裸の王様』で描かれる虚飾の世界です。 万博で真に優れたものと比較され、大衆向けの自称専門家ではなく王侯貴族の目に晒された結果、陳腐で悪趣味という判断が下ったのでしょう。そのようなものが現代の日本で人気を博すのは、間抜けで恥ずかしい話です。自称専門家の意見次第で大衆が簡単に洗脳されてしまうのは、今も昔も民族もすらも関係ないということでしょう。 |

|

勝利の女神ヴィクトワール(ルネ・ラリック 1928年) 勝利の女神ヴィクトワール(ルネ・ラリック 1928年) "Lalique "Spirit of the Wind" Mascot - Flickr - ingridtaylar" ©Ingrid Taylar from Seattle, WA, USA(12 April 2009, 1:15)/Adapted/CC BY 2.0 |

そもそも上流階級は自身の感覚と教養を元にしか選びません。自称専門家が酷評した結果、ラリックのジュエリーは専門家の意見で動く大衆のスターや成金も買わなくなりました。このため、1912年を最後にラリックはガラス工芸品に専念するようになりました。 1920年代頃からグラス・アートの分野で再び人気作家となり、1925年のパリ万博ではラリック専用のパヴィリオンが用意され、アールデコ様式の流行の一翼を担うこととなりました。ラリックは1900年前後のグロテスクな成金向けジュエリー分野ではなく、アールデコ以降のグラス・アート分野で評価されていることに注意が必要です。 |

| アールデコ・デザイン | |

|

勝利の女神ヴィクトワール(ルネ・ラリック 1928年) "Victoire 2 by Rene Laolque Toyota Automobile Museum"©Morii / CC-BY-SA 3.0 |

ラリックの象徴的な作品の1つである『ヴィクトワール』は、髪の表現が最大の特徴です。芸術家は互いに影響し合うものです。この表現が、古今東西の様々な芸術家にインスピレーションを与えていることは疑いようもありません。そして恐らく、1930年頃に制作された今回の宝物のバチカンもそうです。このラリックの作品の実物を、きっと当時の作者もその眼で見て感銘を受けたのでしょう。 |

|

3-3-4. 立体的なデザインのバチカン

|

|

フラットな本体に対し、バチカンは緩やかな凸型の傾斜で造形されています。同じマットゴールドの質感で仕上げてありますが、この傾斜の有無によって、光の放ち方に大きな違いが現れます。 |

|

|

フラットな本体は全体が強く光るか、そうでないかのオン・オフ的な輝きとなります。角度がついたバチカンは、どのような角度でもどこかが強く輝きます。とても表情が豊かです。 |

|

|

溝のフォルムも単純な山型ではありません。傾斜角度と光の反射が入念に計算されており、エッジが輝く瞬間もあれば、浅い角度で面反射する瞬間もあります。垂直に切り立った箇所をデザインすることで、必ず影ができるよう設計されています。陰影があるからこそ、印象的にできるのです。 |

|

計算され尽くした複雑なフォルムから放たれる黄金の輝きは、時に本体以上に眼を惹きつけます。一見すると簡単なデザインに見えますが、天才的な設計力と、精緻な彫金技術がなければこの輝きは出せません! |

|

|

←等倍↑ ←等倍↑ |

1930年代の作りとは思えないほど精緻な作りです。キリリとした美しさに、一切の妥協は感じられません。芸術をこよなく愛したポーランドの上流階級。彼らを満足させられる神技の職人がいたことを、この宝物は無言で教えてくれます。 |

|

|

←等倍↑ ←等倍↑ |

ワルシャワで作られたことを示す刻印と共に、工房マークも打たれています。その僅か10年ばかり後に、素晴らしい芸術の街ワルシャワが壊滅しただなんて、切なさを感じずにはいられません。 |

|

|

逆三角形のバチカンはシャープな鋭角です。長さがあるからこそスタイリッシュです。溝は数が多い上に深さがあるため、さらにそのスタイリッシュさを印象的なものとしています。 本体に対してバチカンのサイズが大きく、バチカンが影の主役と言っても過言ではないでしょう。ここまでバチカンに力が入った宝物は前代未聞です。 |

|

| 多様な輝きのダイナミックな変化 | ||

| 本体の輝き | ダイヤモンドの輝き | バチカンの輝き |

|

|

|

一見すると単純な構成にも見えますが、これほどまでにダイナミックに表情が変化します。そして、どの瞬間もハッとするほど美しいです。在し日のポーランドの芸術に想いを馳せることができる、夢幻のような宝物です・・。 |

||

裏側

|

裏側もアンティークのハイジュエリーらしい、スッキリとした作りです。 |

着用イメージ

|

|

現代の装いにも合わせやすい一方で、アンティークならではの凝ったデザインが楽しめるクロスです。シルクコードをご希望の場合はサービス致します。 |

|

撮影に使用しているアンティークのゴールド・チェーンは参考商品です。イエロー・ゴールド系のお色味なので、現代のチェーンでも合わせやすいです。ゴールドの価格が高騰している時代ですが、黄金の存在感がありながらも嫌味がない、魅力的なゴールド・ジュエリーです。暗い色彩のお召し物に重ねると、美しい透かし細工が惹き立ちます♪ |

|

|

バチカンに大きさがあるので、リボンなどで着用するのも素敵です。オシャレなクロスとして、コーディネートの幅が広く楽しめる宝物です♪ |