No.00345�@Future Design |

�W���G���[���w�A�[�g�x�ƕ]�����ׂ� �����I�ȕ��͋C���Y���A�[�e�B�X�e�B�b�N�ȑ��`�����͂̕ł��I�� |

|

�wFuture Design�x ���̑��݁A���_���X�^�C���̃v���`�i���g�����ō����s�A�X�ł���� |

||

|

|

||

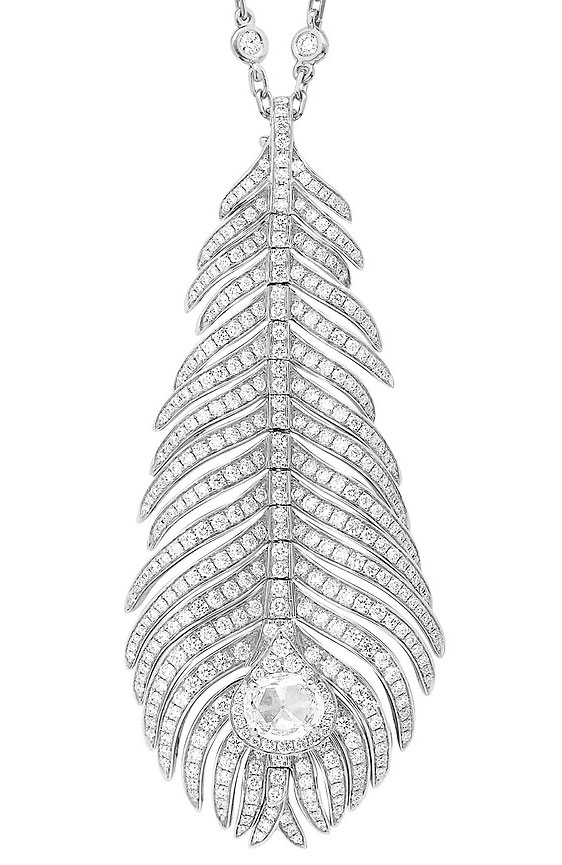

���_���X�^�C�������܂ꂽ����̓C�M���X�M���̒������������A�p�g�����ƂȂ��㗬�K�����������Ă��܂����B���̌��ʁA���_���X�^�C���̃n�C�W���G���[�͋ɂ߂Đ������Ȃ��ł��B�ō����������S�[���h����v���`�i�Ɉڂ�ς��ߓn���ɂ��d�Ȃ��Ă���A�v���`�i���g�p�������̂Ɍ��肷�����ɐ��͏��Ȃ��ł��B �j��ł������]�����ꂽ����ɉ�����A�Ƃ艐���ɏ�̓V�R�^��B�����Ő�[�̃g�����W�V�����J�b�g�E�_�C�������h�̃N���A�Ŕ��������߂��B����܂łɌ������Ƃ̂Ȃ��A����Z�p����g�������_���X�^�C���炵���v���`�i�E�t�H�����B�v���`�i�E�t���b�g���C���̃C���p�N�g����P���B�ō����i�ł��邱�Ƃ������A�����̑�ꋉ�̐E�l�ɂ�錩���ȍ��B �܂��ɏ����Ȕ��p�i�I�����Č�肩���鏬���ȕł��� |

���̃̕|�C���g

|

|

1. �M���炵���C�i�ɖ������ō��i���̓���p�W���G���[

|

���̋C�i�ɖ������������́A�M��������p�̃W���G���[�Ƃ��ăI�[�_�[�����ƍl������㎿�ȃs�A�X�ł��B |

1-1. ������TPO������M���̃W���G���[

1-1-1. �����̓��{�l���^��"�W���G���["�̈Ⴂ��m��Ȃ��w�i

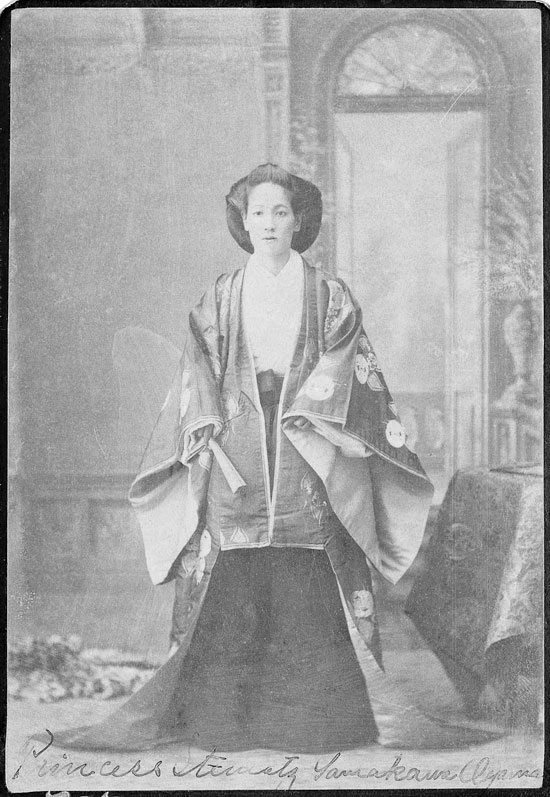

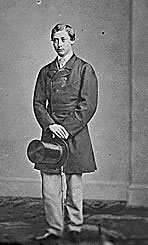

�A���ɎQ�������R��̏��i1860-1919�N�j1882�N�A22�� �A���ɎQ�������R��̏��i1860-1919�N�j1882�N�A22�� |

���������W�������{�̓W���G���[�������Ȃ��A���N�W���G���[�̗��j�����������A���E�I�ɋH�L�ȍ��ł��B |

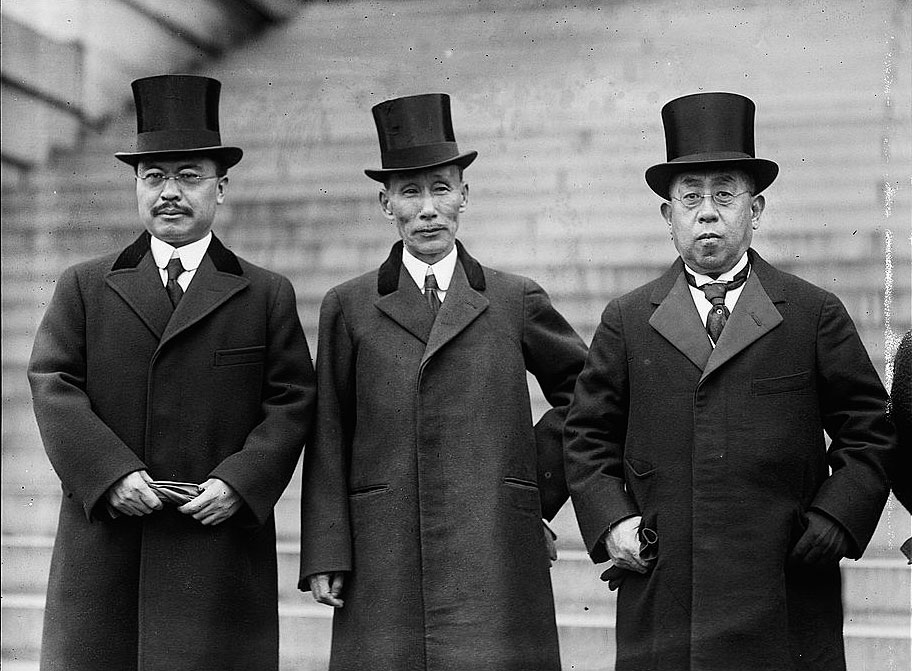

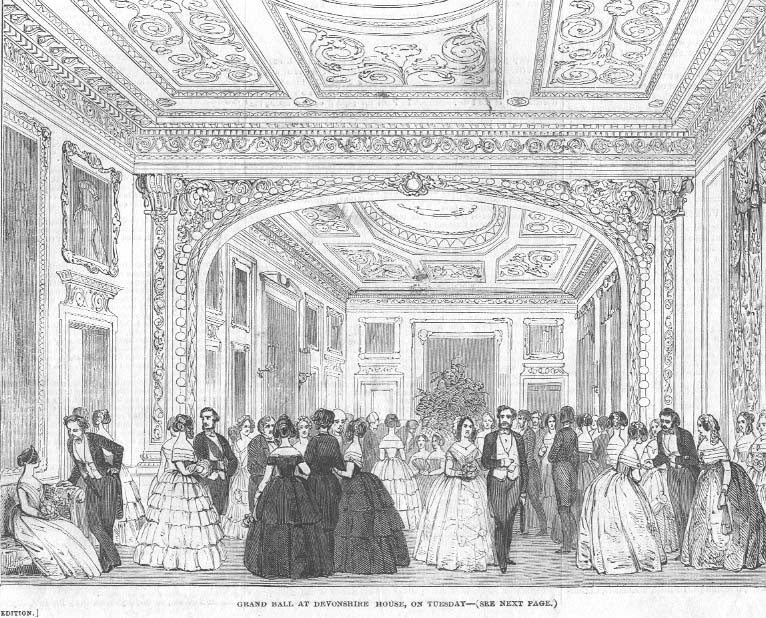

| ����p�̃W���G���[�𒅗p����1880�N�㍠�̏㗬�K�� | |

| ���{�̏㗬�K�� | ���[���b�p�̏㗬�K�� |

���ݕv�l ��R�̏��i1860−1919�N�j1880�N��H ���ݕv�l ��R�̏��i1860−1919�N�j1880�N��H |

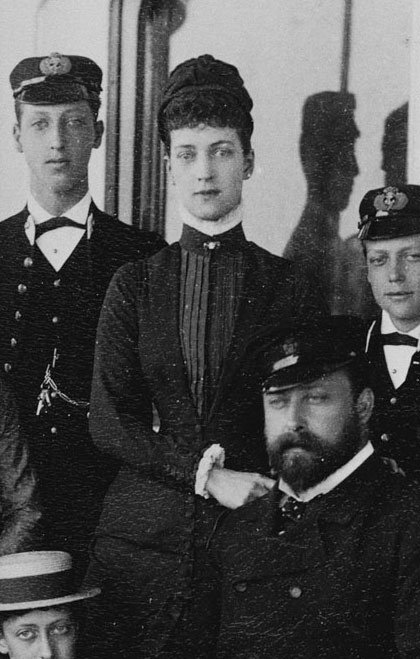

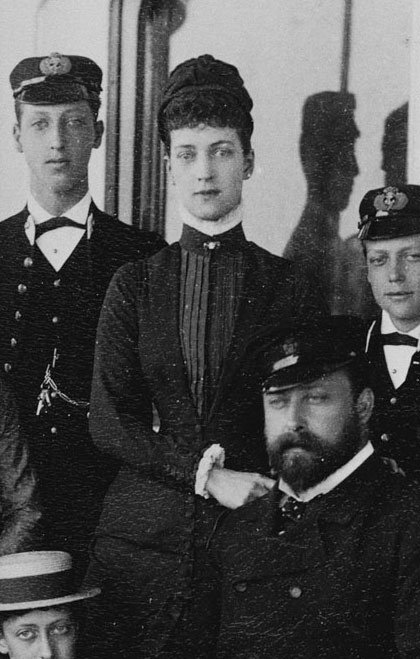

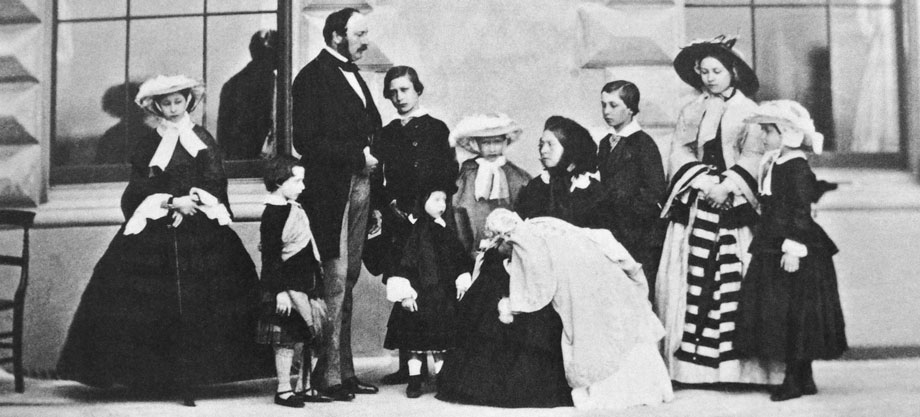

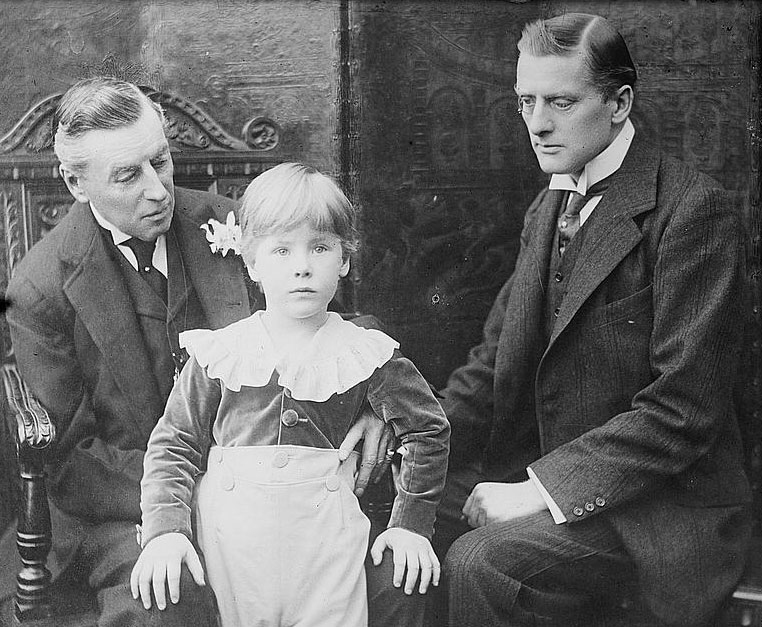

�C�M���X�����q�܃A���N�T���h���E�I�u�E�f���}�[�N�Ƃ��̉Ƒ��i1880�N�j �C�M���X�����q�܃A���N�T���h���E�I�u�E�f���}�[�N�Ƃ��̉Ƒ��i1880�N�j�y�o�T�zRoyal Collection Trust / The Prince and Princess of Wales with their shildren, 1880 [in Portraits of Royal Children Vol.26 1880] / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2020 / Adapted |

���{�l���W���G���[�𒅗p����悤�ɂȂ����̂́A�J����Ƀ��[���b�p������������Ă���ł��B�A���A����͌���ꂽ�㗬�K���݂̂ł��B1947�N�ɋM�����p�~�����ȑO�͓��{�ɂ��g�����x������A�ؑ���m���Ȃǂ̏㗬�K�������݂��܂����B ��O�͋M���������A�����̎�ȒS����ł���A�����K���Ƃ��Č��͂�U�肩�����Ƃ������̓m�u���X�I�u���[�W���I�ɁA���ꂠ����̂̐Ӗ��Ƃ��Đ�s���郈�[���b�p�Ɋw�Ԃ悤�s�͂��Ă��܂����B���{�̏㗬�K�����w�ԑΏۂ̓��[���b�p�̏����ł͂Ȃ��A���R�Ȃ��瓯���g���ł��郈�[���b�p�̏㗬�K���ł��B �M���̏����̏ꍇ�́A�����悤�ɋM���̏����̃t�@�b�V������������Ă��܂����B����͓���̑����ŁA�W���G���[�⏬��������p�̂��̂ł��B�������s���Ă����A�̃o�[�E�u���[�`������ł��B���^�������ł��ˁB |

|

| �����p�̃W���G���[�𒅗p����1900�N�㍠�̏㗬�K�� | |

| ���{�̏㗬�K�� | ���[���b�p�̏㗬�K�� |

���ݕv�l ��R�̏��i1860−1919�N�j1919�N�ȑO ���ݕv�l ��R�̏��i1860−1919�N�j1919�N�ȑO |

�m���E�F�[���܃��[�h�i1869-1938�N�j1906�N�A37���i�p�����G�h���[�h7���̎O���j �m���E�F�[���܃��[�h�i1869-1938�N�j1906�N�A37���i�p�����G�h���[�h7���̎O���j |

�����p�̃W���G���[�͂܂��ʂɂ���܂��B����́A�������s���Ă��������O�`�F�[��������̃R�[�f�B�l�[�g�ł��B ����̏����ƁA�Â̏㗬�K���ł̓R�[�f�B�l�[�g�̑g�ݗ��ĕ����S���قȂ�܂��B�Â̏㗬�K���̓W���G���[�ɉ����ăh���X�A������TPO�ɍ��킹�ĕς���K�v������A��������̃A�C�e�����K�v�ł����B |

|

| ���ʂ̋M���̂��߂̍ō����W���G���[ | |

�C�M���X�̃��B�N�g���A�E�A���N�T���h�������i1868-1935�N�j1906�N�A38�A���B�N�g���A�����̑� �C�M���X�̃��B�N�g���A�E�A���N�T���h�������i1868-1935�N�j1906�N�A38�A���B�N�g���A�����̑� |

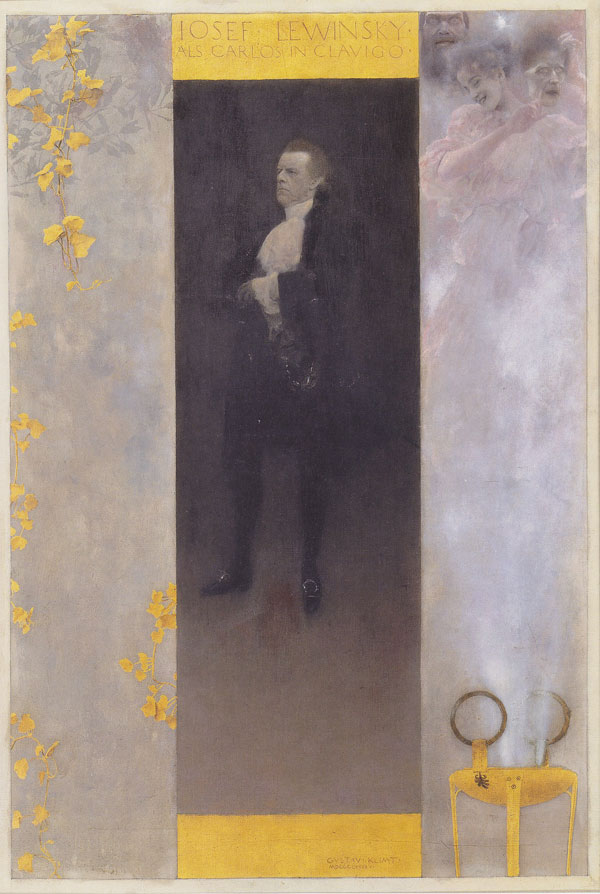

�w�z���C�g�E���f�B�x �w�z���C�g�E���f�B�x�V�R�^�쁕�v���`�i�E�`�F�[�� �C�M���X�@1920�N�� SOLD |

���삳��Ă���100�N�ȏオ�o�߂����W���G���[�́A�����̂��߂̗ʎY�̈����܂Ŋ܂߂āw�A���e�B�[�N�W���G���[�x�ƌĂ�Ă��܂��Ă��錻��ɂ���܂����AHERITAGE�ł��Љ��W���G���[�́A��������㗬�K���̂��߂ɍ��ꂽ�M�d�ȍ����i�ł��B �����ɂȂ�Ƃ������肢��������ʂ�A1�_1�_���ޗ��A�f�U�C���A���ɂƂ�ł��Ȃ��������������Ă��鍂���Ȃ��̂ł��B |

|

| TPO�Ŏg��������㗬�K���̃W���G���[ | ||

| ��E���� | �����E���� | ����p |

�w�����̏��_�x �w�����̏��_�x�K�[�����h�X�^�C�� �l�b�N���X �C�M���X or �t�����X�@1920�N�� ¥6,500,000-�i�ō�10%�j |

�w�����n�Ԃ���鑾�z�_�A�|�����x �w�����n�Ԃ���鑾�z�_�A�|�����x�V�F���J���I�@�u���[�`���y���_���g ���[���b�p�@19���I��� ¥1,330,000-�i�ō�10%�j |

�w�����̃��[�X���[�N�x �w�����̃��[�X���[�N�x���{���@�u���[�` �C�M���X�@1910�N�� SOLD |

��p�A�����p�A���ꂼ��ɐ����Ɠ���p�Ȃǂ�����A�܂��l�X�ȎЌ��V�[���Ŏg�����߂ɂ��ꂼ��̃W���G���[���K�v�ƂȂ�܂��B����ɐ�q�▼�h����ȂǁA�e�포���������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B����̏����ɂ͑z�����ł��Ȃ��قǂ�����������܂��B ���ہA��ʂ̏����ɂ͑z���ł��܂���B����M���̎��オ�I�����}���A��O�̎���ƂȂ������ɍ��ꂽ�A����̕���ƊE���ݒ肵��������ɍl����l���唼�ł��B����̕���ƊE�ɓs�����ǂ��悤�ɐݒ肳�ꂽ���̂ɉ߂����A�W���G���[�̐^�̉��l�f���邽�߂̂��̂ł͂���܂���B�ނ���A���������ɓs���������Ȃ�̂ł���A���l������̂����l���Ⴂ�ƌ��悤�Ȃ��Ƃ����C�ł��܂��B�y���ċ��ׂ������㖽��ł���A�ւ�������ĉ��l������̂��Љ�A���q���܂Ɋ��ł��炢�����A���g���ǂ��d���������Ƃ������������Ƃ������z�͂���܂���B |

||

| �t�����X�̃N���E���E�W���G���[ | |

�t�����X���܃}���[�E�A�����E�h�E�u���{�����V�V���i1782-1866�N�j1830�N�A48�� �t�����X���܃}���[�E�A�����E�h�E�u���{�����V�V���i1782-1866�N�j1830�N�A48�� |

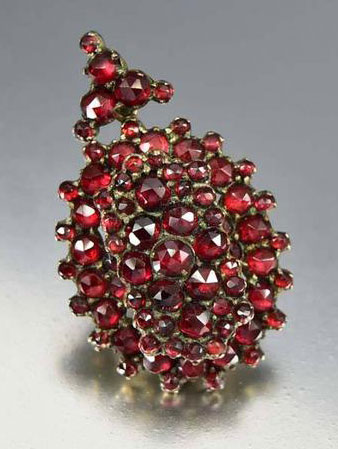

�t�����X���܃}���[�E�A�����̃T�t�@�C�A�̃p�����[���i���܂݈̍ʁF1830-1848�N�j �t�����X���܃}���[�E�A�����̃T�t�@�C�A�̃p�����[���i���܂݈̍ʁF1830-1848�N�j"Parure della regina maria amelia, parigi, 1800-15 poi 1850-75 ca" ©Sailko(16 June 2016, 16:34:00)/Adapted/CC BY 3.0 |

���̂悤�ȁA��O�ɂ���O�̂��߂̑�O�p�W���G���[�̔��f��Ƃ����m���I�Ȏ��ɉ����āA��O���ڂɂ��鑽���́A����M�������������p�ł��B�h�肳�������āA���̂悤�Ȏp�͈�ۂɋ����c��܂��B ���̌��ʁA�����̑�O���M���̏����͂����S�[�W���X�ȃh���X�ɋ���ȕ���t�����W���G���[�𒅂��Ă�����̂��Ɗ��Ⴂ����悤�ł��B�����āA���̂悤�ȕ��i�͒����ĊO�ɏo�������Ȃ��悤�ȃh�h��ȃW���G���[����������M���̃W���G���[�ł���Ǝv�����ނ̂ł��B |

|

���B�N�g���A�����i1819-1901�N�j1898�N�A79�� ���B�N�g���A�����i1819-1901�N�j1898�N�A79�� |

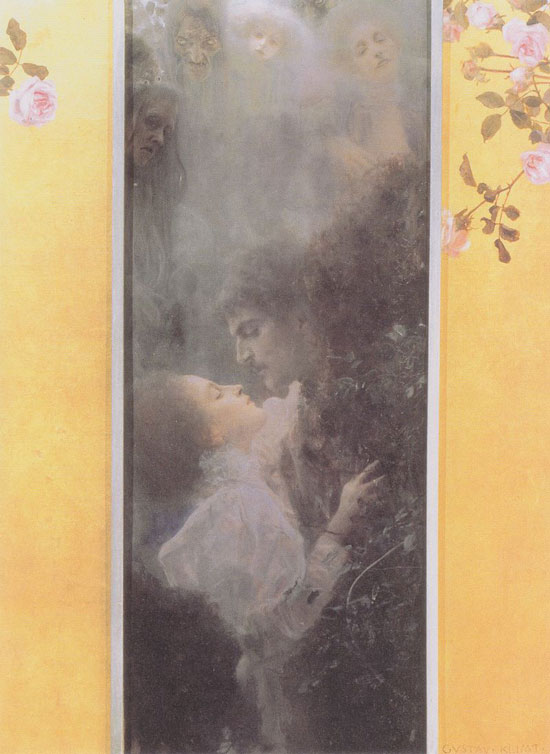

����Ȋ������A��O�ɂƂ��Ẳ���M���̏����̃C���[�W�ł��B ��݂����ȃi�C�t�͂�����ƈႢ�܂����E�E�i�j

����͕��h��ŁA�����Ɍ����Ă��s�U��蕪���邽�߂̃i�C�t�ł��B |

| �C�M���X�̃A���N�T���h�������q�܁i��̉��܁j�̃R�[�f�B�l�[�g | |

| ���o������ | ���� |

1884�N�A40�� 1884�N�A40�� |

1881�N�A36�� 1881�N�A36�� |

�����p�̃h�h��ȃW���G���[�͏d�����ł��B ��O�̎���ƂȂ������́A�M���������g�p���Ȃ��f�U�C�������̖͑��i���A������O�̂悤�Ɏs��Ɉ�ꂩ����܂����B�p�b�ƌ������A����ŃM�����č������Ɍ�����A�N�Z�T���[�ł��B�����͎��ƂƂĂ��y���ł��B�������Ȃ��玄�������ł������A�{���̃W���G���[�ɐG�ꂽ���Ƃ��Ȃ��ƁA�M�����ƕ�ō��ꂽ�W���G���[���ǂꂾ���d���̂��z�����ł��܂���B���͍��A�{���̍ō����W���G���[�Ɉ͂܂�Ďd�������閲�̂悤�ȏɂ���܂��B���܂ɃA�N�Z�T���[����ɂ���ƁA�u�y�����E�E�E�H�I�v�Ƌ����Ă��܂��܂��B���ꂭ�炢�Ⴂ�܂��B ���ł��e�B�A�����^�p���Ă���p�������̘b�Ƃ��āA�e�B�A���͏d�߂��Ē����Ԃ͒��p�ł��Ȃ��A�����͓����ɂ��Ȃ�Ȃǂ̃G�s�\�[�h���������ɂȂ������Ƃ������������������Ǝv���܂��B |

|

�����q�܃A���N�T���h���i1844-1925�N�j1889�N�A44�� �����q�܃A���N�T���h���i1844-1925�N�j1889�N�A44�� |

�h��ȃW���G���[�𒅂���̂́A����M���ɂƂ��Ă�����ȃV�[���݂̂ł��B |

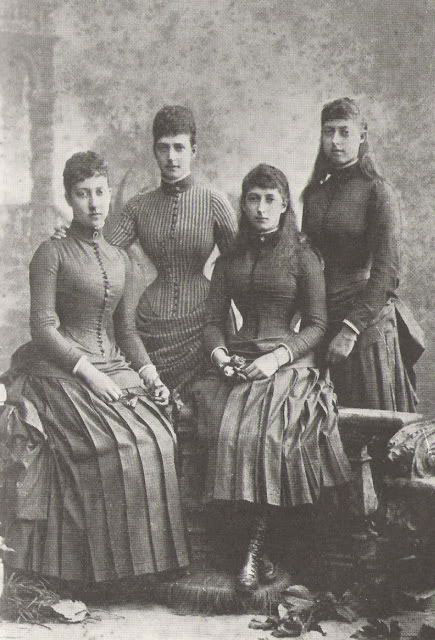

| �A���N�T���h�������q�܁i��̉p�����܁j��3�l�̉��� | |

| �������o�ȗp�̐��� | ���i�� |

�W���[�W���q�̌������p�i1893�N�j �W���[�W���q�̌������p�i1893�N�j |

|

���������͂̋M���̃t�@�b�V�������[�_�[�ƂȂ�܂�����A�������Q�l�Ɍ��Ă݂�ƁA���i���͌���̎����������Ă���a�����Ȃ��قǃJ�W���A���Ȃ��Ƃ�������܂��B���i���Ƀh�h��ȕ�M���M���E�W���G���[�̓R�[�f�B�l�[�g���܂���B ���̌������ɎQ�����邽�߂̐���������ƁA�W���G���[�Ɍ�����TPO�����邱�Ƃ�������܂��B�e�B�A���𒅗p���Ă���̂�2�l�����ł��B����͔N�ゾ����A������W���G���[������Ȃ������Ȃǂ̕s���Ăȗ��R�ł͂Ȃ��A�����҂݂̂��e�B�A���𒅗p����Ƃ������[���ɂ̂��Ƃ������̂ł��B ����̓��{�̍c���̉^�p�@���A�Ȃ������N�ɂȂ�ƐU���ł͂Ȃ��e�B�A������邱�ƂɂȂ��Ă��邽�߁A�u���P�l���e�B�A���v�Ƃ�������𑽂��̓��{�l�ɗ^���Ă���悤�ł��B���̂悤�ȉ^�p���[���ɂȂ����w�i�͕����肩�˂܂����A�������ׂ����������̂��Ȃ��Ƒz�����Ă��܂��B���l���ł́A����������̍������U���𒅗p���܂��B�����̕����A��قǓ��{����������Ă���悤�ȏł��ˁB����ł��唼�̐l�̓����^���ߑ��ł��傤�B�e�B�A���ɂ�����\�Z�i���{�����̐ŋ��j��U���̃I�[�_�[����Ɍ�����A��قǓ��{�����̕ۑ���V���ɂ��𗧂Ǝv���܂��B�S���ł͂Ȃ��Ă��^�����ĐU�����I�[�_�[����l�������o�Ă���ł��傤���A�����E�ɐV�������s�ݏo���A���v�𑝂₷���Ƃ����҂ł��܂��B�t�@�b�V�������[�_�[�Ƃ��ĐV����������n��A�o�ς��č����S�̂̍K���ݏo�����Ƃ����Ăł���͂��Ȃ�ł����ǂˁB��������Ȃ��̂́A������ʐl���m��Ȃ����R�͂���̂�������܂���B |

|

�A���N�T���h�������q�܂�3�l�̖����� �A���N�T���h�������q�܂�3�l�̖����� |

���āB�Ẩ���M���͕��i���ł��A�W���G���[�𒅂��Ȃ��Ƃ������Ƃ͂���܂���ł����B���i���p�̃W���G���[��������Ƒ��݂��܂����B�����p�̃h���X�ɕ��i���p�̃W���G���[�����킹�邱�Ƃ͂���܂��A���i���ɐ����p�̃W���G���[�������܂���B3�l�̉������A�������s���Ă����o�[�E�u���[�`�⏬�Ԃ�̃u���[�`���ɒ����Ă��܂��B |

| �Պ����̉p�����܂̐��� | �p�������N���X�Ƃ��Ȃ�A�W���G���[�͂Ƃ�ł��Ȃ��������L���Ă��܂��B ������A����ȃR�[�f�B�l�[�g���\�ł��B �u�����Ă���W���G���[�A�S���������������ł����H�i�j�v�Ƃ������炢�Z���X�̂Ȃ��R�[�f�B�l�[�g�ł����A����͎���w�i���l����Ƃ��傤���Ȃ��ł��B �鍑��`�ɂЂ����鎞��B�V�����͂̃A�����J���䓪���A���[���b�p�������Y�Ɗv�����o�Ă��̂������悤�ɂȂ�A���|�I�Ȑ��E�̒��S�Ƃ��Ă̑�p�鍑�̒n�ʂɗh�炬�������n�߂�����ł����B �e���̉������m�ł��ǂ��炪�ォ����������Ɉӎ����Ă���A�Ƃɂ����������ȃW���G���[�Ńh����K�v���������̂ł��B �Z���X���ǂ��A���{���[���ł͂Ȃ��A�Ƃɂ������l�ɕ�����₷���悤�x�ƌ��͂̐������h����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���ł����B |

�C�M���X���܃A���N�T���h���E�I�u�E�f���}�[�N�i1844−1925�N�j1902�N���A58�� �C�M���X���܃A���N�T���h���E�I�u�E�f���}�[�N�i1844−1925�N�j1902�N���A58��"1902 alexandra coronationhr" ©Franzy89(9 August 1902)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

�t�����X���܃}���[�E�A�����̃T�t�@�C�A�̃p�����[���i���܂݈̍ʁF1830-1848�N�j �t�����X���܃}���[�E�A�����̃T�t�@�C�A�̃p�����[���i���܂݈̍ʁF1830-1848�N�j"Parure della regina maria amelia, parigi, 1800-15 poi 1850-75 ca" ©Sailko(16 June 2016, 16:34:00)/Adapted/CC BY 3.0 |

��̋��傳�Ńh���邱�Ƃ́A����M���ł�����܂��B�����A���傳�ɂ���č����Ȃ��Ƃl�ɕ�����₷�������ނ̂��̂ł���A����̂ɁA�f�U�C���ɂ͌l�̃Z���X�̗ǂ������荞�ޗ]�n�����܂肠��܂���B �㗬�K���̂��߂̍����i�Ȃ̂ō��͔��Q�ɗǂ��̂ł����A������������̃f�U�C������őS���ʔ����Ȃ���ɁA�h���h���������͋C�������`����Ă��āA�G��Ă��ĐS�n�悢���̂ł͂Ȃ���ɁA���Ă��邾���ŐS�������ǂ��납�A�Ԃ��ăG�l���M�[���z������Ĕ��܂��i�j ���������W���G���[�͍������Ƃ͍����ł����A�㗬�K���ɂƂ��Ă͎d���p�̃W���G���[�ɉ߂����AHERITAGE������舵��������猩��Ύ��ɑ���Ȃ��i���ƒf���ł��܂��B�����ɂ̓s�b�^�����Ǝv���܂����A�����Ƃ͊ւ�肽���Ȃ��̂ł���舵�����܂���i�j |

| ���i���̃G�h���[�h7���̍ȃA���N�T���h���� | |

|

�y���p�zBritanica / Alexandra ©2021 Encyclopædia Britannica, Inc. �y���p�zBritanica / Alexandra ©2021 Encyclopædia Britannica, Inc. |

���[�������߂邱�Ƃ��ł��闧��̉����ł���A���������ۂɂ��������Ă���̂ł�����A�h���E�W���G���[���D���Ȃ�Ε��i���ɒ��p���邱�Ƃ͉\�ł��B�������Ȃ���A�����ł͂���܂���B�d���Ƃ��ăh����K�v���Ȃ����i�������A������̌������f���ꂽ�W���G���[���R�[�f�B�l�[�g���܂��B�d���p�ł͂Ȃ��A���̂悤�ȃW���G���[�����A�����ȕƂ��đ�Ɋ����Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B |

|

�w�S�[���h�E�I�[�K���W�[�x �w�S�[���h�E�I�[�K���W�[�x�G�h���[�f�B�A�� �y���h�b�g���z���C�g�E�G�i���� �l�b�N���X �C�M���X�@1900�N�� ¥1,000,000-�i�ō�10%�j |

���̂悤�ȃW���G���[�́A�m���̂Ȃ������ɂ܂Ő������Ɍ�����K�v������܂���B �ڂɐG���̂́A���͂̏㗬�K���݂̂ł��B �������g�̐S�̖����ł�������A���{��m���A���I�Z���X�̂�����͂̏㗬�K���ɑf���炵���Ǝv���Ă��炦��Ηǂ��ł�����A����������̋��{��m���A�Z���X�����߂Đ��삳��܂��B �����珬�����̂Ɍ��ǂ��낪���ڂŁA���ꂼ��Ɍ��������āA���Ă��ĖO���邱�Ƃ�����܂���B |

���V���g���R�k��c�̑S����g�i1921�N11��3���j ���V���g���R�k��c�̑S����g�i1921�N11��3���j������d�Y �j�݁A�����F�O�Y �q�݁A����ƒB ���� |

����́A��̐��������Ŕ��f����l�������ł��B���{���͕̂K�v�ɉ����Ęa���ł��m���ł��g�Ȃ�𐮂���K��������܂������A����ł͍������X�g�������u�T���_����Z�p���͂��������������B�v�ȂǁA�h���X�R�[�h���w�肵�Ȃ���Ȃ�ʂق�TPO�ɍ��킹�����������镶�����p��Ă��܂��܂����B �t�@�b�V�����ɂ̓h����Ӗ������łȂ��A����ɗ��������i�Ƃ��Ă̖ʂ�����A���ł�����ł����t�ŃJ�W���A���ɂ���Ƃ����͈̂Ⴄ�͂��Ȃ�ł����ǂˁB���ǁA�t�@�b�V���������̐��ނƋ��ɁA���{�l�̗�V�̕����܂Ŏ����Ă������悤�Ɋ����܂��B |

�w�V��̃I���S�[�������[�x �w�V��̃I���S�[�������[�x�A�[���f�R �V�R�^�쁕�T�t�@�C�A �l�b�N���X �C�M���X�@1920�N�� ¥1,230,000-(�ō�10��) |

���ł����R�̔@�������i�D�B����I�ԕK�v���Ȃ��A��������̎�ނ��K�v�Ƃ��܂���B

����̓W���G���[�����l�ł��B �����̏ꍇ�A�Ẩ���M���̂悤�ȗL��]��قǂ̍��͂������܂���A�n�C�W���G���[�������������Ǝ��̂��{���͕s�\�ł��B �A���e�B�[�N�W���G���[���m��ꂴ�鑶�݂ƂȂ�������́A���ꂽ�������炷����蓾�Ȃ����i�Ŏ�ɓ���܂��B���̂悤�ȕ��������ɂȂ��Ċy���߂�������݂���A�����ɂ���Ă͂���Ӗ��K�^�Ȏ��ゾ����������܂��B |

�y�Q�l�z����̖��Ղ��������t�H�u�V�[�� �y�Q�l�z����̖��Ղ��������t�H�u�V�[�� |

���̂悤�ȗ�O�I�ȕ��͕ʂƂ��āA����̏�����1�̃W���G���[���g���ꍇ�����Ȃ�����܂���B ����͐̂̏��������l�ŁA�����p�ɍ��ꂽ�����قǃw�r�[���[�e�[�V�����ɂ�門�Ղ��������ł��B |

| �y�Q�l�z������Ղ������� | |

|

|

���̂��̂́A�g���̂��|�����炢���茸���Ă��܂��ˁB���p�̏Ƃ��čD�ޕ�������������Ǝv���܂����A�����ł��邪�̂ɓK�Ȉ��������Ă��炦�Ȃ������A��ɂ��Ă��炦�Ȃ������ƌ��邱�Ƃ��ł���ł��傤�B |

|

�w�A���v�X�̗n���Ȃ��X�x �w�A���v�X�̗n���Ȃ��X�x�A���v�X�Y���b�N�N���X�^���@��]��3�ʃt�H�u�V�[�� �C�M���X�@18���I�㔼 ¥1,400,000-�i�ō�10%�j |

HERITAGE�ʼn���M���̂��߂ɍ��ꂽ�A���e�B�[�N�W���G���[�����߂Ă����ɂȂ�ƁA�܂�ō����ꂽ���̂悤�Ȕ������ɋ������������Ȃ�����܂���B ������͂����������Ă���̂Ńw�r�[���[�e�[�V�������Ȃ����ƁA�K�Ȉ����������Ă���A200�N�ȏ���R���f�B�V������ۂ��Ƃ��\�Ȃ��ƂȂǂ����R�ł��B ���Y�������Ƃ����̂́A�����g����ł�����܂��B |

| ����̃G�������h�I�ȃ����O | ||

| �u�����h�i�i�G�������h�̏ڍוs���j | ������ | �N���X�^���K���X |

�G�������h�E�����O�i�J���e�B�G�@����j���i�͂��⍇�����������Ƃ̂����y���p�zCartier / SOLITARIO 1895 ©CARTIER �G�������h�E�����O�i�J���e�B�G�@����j���i�͂��⍇�����������Ƃ̂����y���p�zCartier / SOLITARIO 1895 ©CARTIER |

�����G�������h�E �����O�i���Z���@����j �y���p�zodolly / �G�������h�����O�i�I�[�o��/2.29/�����_�C��4��/�c�C�X�g/K18�z���C�g�S�[���h/5���a���j ©���Z���W���G���[�ʔ̃V���b�vodolly-�I�[�h���[ �����G�������h�E �����O�i���Z���@����j �y���p�zodolly / �G�������h�����O�i�I�[�o��/2.29/�����_�C��4��/�c�C�X�g/K18�z���C�g�S�[���h/5���a���j ©���Z���W���G���[�ʔ̃V���b�vodolly-�I�[�h���[ |

�O���[�����z���C�g�E�N���X�^���̃��W�E�����b�L�E�V���o�[�E�����O�i�X�����t�X�L�[�@����j�y���p�zSWAROVSKI / Attract Cocktail Ring Green, Rhodium plated ©Swarovski �O���[�����z���C�g�E�N���X�^���̃��W�E�����b�L�E�V���o�[�E�����O�i�X�����t�X�L�[�@����j�y���p�zSWAROVSKI / Attract Cocktail Ring Green, Rhodium plated ©Swarovski |

����W���G���[�ɍ��Y���������Ă�����́A�ǂꂭ�炢����������ł��傤���B�u�����h�����Ɣ����l�����݂��邽�߁A���Îs��ł����̒l�i���t���͂���悤�ł����A�W���G���[�Ƃ��Ă̐^�̉��l�͂���ł��傤���B ��͐l�H������������O�ƂȂ�A�����Z�p���m�����ꂽ���ƂŋH�����l���������A�Z�p�v�V�ɂ���Č����ڂ��Y��ȃC�~�e�[�V������������O�ɂȂ�܂����B �M���������g��Ȃ��w�A�N�Z�T���[�x�ł��A�����ڂ͏\���Ɍ���W���G���[�Ɠ����Ɍ����܂��B������f�U�C���ƍ�肪�����ł�����E�E�i�j �����ڂ������Ȃ�A���������ǂ��ƍl����l�������͓̂��R�ł��B�ȑf�ȃf�U�C���ƍ��ɂ��邱�Ƃɂ�萻���R�X�g��}���A�����W���G���[�Ƃ��č������邱�ƂŖ\�����ނ��ڂ�������W���G���[�ƊE�ł����A�A�N�Z�T���[�ƕς��Ȃ��Ȃ������ʁA���ł͔���Ȃ��Ȃ��Ă���悤�ł��B �W���G���[�Ȃ����Y��ł�������A���Y���������Ă��Ē���������Ȃǂ̃����b�g������A���z���o�����Ƃ���Ԃ����ł͂Ȃ��ł����A������o���Ӗ�������W���G���[�ɂ͂܂�Ŋ������Ȃ��ł�����ˁB ��ɂ��Ȃ��Ă����C�B�g���̂āB���̂悤�Ȋ��o����A����W���G���[�ɂ͕t���Ă��܂�����������܂���B1�̃W���G���[�C�Ńw�r�[���[�e�[�V�������A���茸��������Ă��C�ɂ��Ȃ��Ƃ����̂����ʂ̊��o�ɂȂ��Ă���l���A�c�O�Ȃ��炢��悤�ł��B |

||

1-1-2. ���ꂼ��̃W��������"�ō����i"�����݂���A���e�B�[�N�W���G���[

| �@�����͑S�čō����i�Ƃ��Đ��삳�ꂽ�A�Ẩ���M���̂��߂̃A���e�B�[�N�W���G���[�ł��B1�A���邢�͐����Ȃ��W���G���[���g���̂�������O�BTPO���B���B����Ȍ��㏎���̑����͂�������ׂČ����ꍇ�A�����w����̎��_�x�������ō����i�ŁA�����w����̎��_�x�قǍ����ł͂Ȃ��W���G���[�Ɣ��f���܂��B |

| TPO�Ŏg��������㗬�K���̃W���G���[ | ||

| ��E���� | �����E���� | ����p |

�w����̎��_�x �w����̎��_�x��2ct�̃_�C�������h �u���[�` �t�����X�@1870�N�� SOLD |

�w���a�̂��邵�x �w���a�̂��邵�x���[�}�����U�C�N �f�~�p�����[�� �C�^���A�@1860�N�� ��2,030,000-�i�ō�10%�j |

�wMODERN STYLE�x �wMODERN STYLE�x�_�C�������h �u���[�` �C�M���X�@1890�N�� SOLD |

���̗��R�́A�w����̎��_�x�͑傫�ȃ_�C�������h���t���Ă���A�w���a�̂��邵�x�͕���g���Ă��炸�A�wMODERN STYLE�x���w����̎��_�x�Ɣ�ׂ�ƃ_�C�������h������������ł��B�����y�U�A���Ȃ킿�������f��ňꏏ�����ɔ��f�ł���Ǝv������ł��邩��ł��B�����܂ł����ɂȂ������́A����������ł���ˁB��̐����p�W���G���[�͂��̃W�������ł̍ō����i������A�����p�̐����ɂ͂��̃W�������ł̍ō����i������܂��B����p�W���G���[���R��ł��B |

||

1-1-3. �|�p���ŋ����f�C�E�W���G���[

| �W���[�W�A���̐����p�u���X���b�g | |

| �����p | ��p |

�wDay & Night�x �wDay & Night�x�W���[�W�A�� �}���`���[�X �u���X���b�g �t�����X�@1820�N�� SOLD |

|

| ��͋P���̔������_�C�������h�ȂǁA�������̃W���G���[���g�p���܂��B����A�����̓M���M����������t�������̂͒��p���܂���B | |

| �|�p���̍����ŋ��{/�m��/�Z���X�������f�C�E�W���G���[ | ||

�w�����y���V���e�B���c�q�F���x �w�����y���V���e�B���c�q�F���x�S�[���h�E�A�[�g�@�u���[�` �C�M���X�@1870�N�� SOLD |

�w�n�b�s�[�E�G���W�F���x �w�n�b�s�[�E�G���W�F���x�X�g�[���J���I���t�F�U�[�p�[���@�u���[�` �t�����X�H�@1870�`1880�N�� ¥1,200,000-�i�ō�10%�j |

�w�K�N�x �w�K�N�x�s�G�g���h�����@�u���[�` �C�^���A�@1860�N�� SOLD |

�f�C�E�W���G���[�͕�ł͂Ȃ��A�|�p���̍����ŋ����܂��B����͂܂莝����̋��{�A�m���A�Z���X�������̃|�C���g�ƂȂ�Ƃ������Ƃł��B ���̂悤�ȕ𒅗p���Ă����Ẩ���M���́A���Ō����w�r���I�l�A�i���Y10���h�� / ��1370���~�j�̂悤�ȑ��݂ł��B�u���̃W���G���[�A1���~�������̂�I�h���A�@�@�I�I�v�A�u����A�����3����I��������A���قفI�I�v�Ƃ����悤�ȁA���������̐����̂悤�ȃh���荇���̓t�B�b�g���܂���B�����͕���قǎ����Ă���A���������o���Δ�����悤�Ȃ��̂́A��������|�C���g�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��̂ł��B�����ŕK�R�I�ɏd�v�ɂȂ�̂��A�l�̔\�͂ł����B �f�C�E�W���G���[�͗D�������͋C�̓V�R�^��ł�������A���H��J���I�A���[�}�����U�C�N��s�G�g���f�����A�G�i�����Ȃǂ̌|�p�I�ȗv�f���������̂�����ɂ��č���܂��B�f�ނ����Ŕ��f���鐬���n�D�̐l�ɂ́A�����ł��܂���B�Ẩ���M���ł������ł���l�A�����łȂ��l�����݂��A���`�̐[���₻�̃Z���X�������|�C���g�ƂȂ�܂����B����Ӗ��A�i�C�g�E�W���G���[��艜�[���ʔ������E�ł���ˁB |

||

| �|�p���̍��������p�f�C�E�W���G���[ | |

�s�G�g���h�����@�s�A�X �s�G�g���h�����@�s�A�X�C�^���A�@1830�`1840�N HERITAGE�R���N�V���� |

�s�G�g���h�����@�o���O�� �s�G�g���h�����@�o���O���C�^���A�@1860�N�� HERITAGE�R���N�V���� |

�������̐��E�ɓ��邫�������ƂȂ����^���̃A���e�B�[�N�W���G���[���A�|�p���̍����ŋ����f�C�E�W���G���[�ł����B ����W���G���[���S���Y�킾�Ǝv�����A���������W���G���[��1�������Ă��܂���ł����BGen�H���A�܂��͂���Ȃ�̕���t���Ă�����̂������A�������Ă���悤�ɂȂ�ƁA���̂悤�Ȍ|�p�n�̃A���e�B�[�N�W���G���[�������ł���悤�ɂȂ�l�����邯��ǁA����ł����̂悤�Ȑl�͖ő��ɂ��Ȃ������ł��B ���ɂƂ��Ă͎�ɓ���`�����X�����邱�Ƃ���K�^�ł���A�����ē��R�Ƃ����F���ł����B�����̌|�p���A���ɒm��ꂸ�����Ă���B���ꂪ�f�C�E�W���G���[�ƌ����邩������܂���B�l�̐l�������ς���͂����B�{���ɖʔ������E�ł��ˁB |

|

| ����M���̐����p�W���G���[�̍ō����i | |

| �����p | ��p |

�w�ߌ��̏����N���I�p�g���x �X�g�[���E�J���I�@�y���_���g �J���I�F�C�^���A or �t�����X�@19���I���� �t���[���F�C�M���X�@19���I���� SOLD |

�wMIRACLE�x �G�h���[�f�B�A���@�u���b�N�I�p�[���@�y���_���g �C�M���X�@1905�`1915�N�� ¥10,000,000-�i�ō�10%�j |

����̊��o���Ɓu�ǂ����I�ԁH�v�A�u�ǂ��炪�D�݁H�v�Ƃ������o�ɂȂ肪���ł����A�ǂ�������K�v���������̂��Ẩ���M���ł��B���ꂼ��ڎw���ׂ���������Ă���A�����p�A��p�̑o���ɍō����i�����݂��܂��B�r���p�W���G���[�A�X�|�[�e�B���O�E�W���G���[�ȂǁATPO�ɍ��킹���e�X�̃W���G���[�ɂ��ō����i�����݂��܂��B�W�������Ⴂ�Ȃ̂ɁA�ǂꂪ���������c�_���邱�Ǝ��̂��i���Z���X�Ȃ̂ł��B |

|

1-2. ���{�l�ɂ����i�g�����₷���M���̓���p�W���G���[

�@����p�W���G���[�́A�f�C�E�W���G���[����ł��B�A�������p�قnj|�p���͋l�ߍ��܂��A�����܂ł�����g�����₷���f�U�C���ɂȂ��Ă��܂��B�i���ǂ����^�B���Ԃ�Ŏ咣�����������i���ɓ���݁A����ł��ď㗬�K���炵�����M���͎��킸�A���{��Z���X��������Ɠ`����Ă���f�U�C���ƂȂ�܂��B |

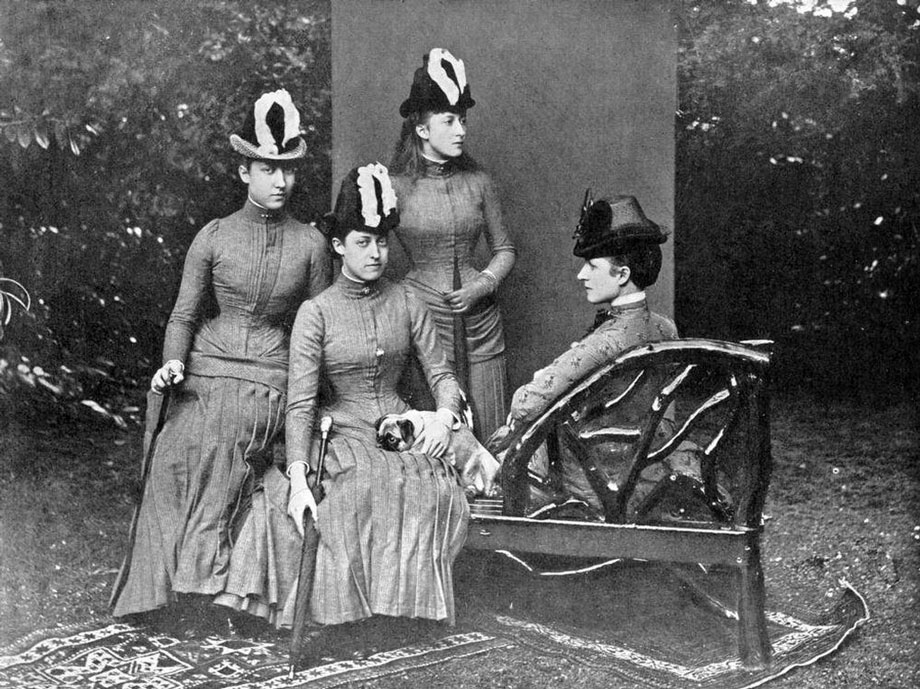

���[�h�����i14���j�A���C�[�Y�����i16���j�A���B�N�g���A�����i15���j�i1883�N�j ���[�h�����i14���j�A���C�[�Y�����i16���j�A���B�N�g���A�����i15���j�i1883�N�j |

���{�l�����ɂƂ��ẮA���̏㗬�K���̂��߂ɍ��ꂽ����p�W���G���[���ł�������₷���Ǝv���܂��B����20���I�̏㗬�K���̓���p�W���G���[�́A����̃t�@�b�V�����Ɉ�a���Ȃ�������₷���Ǝv���܂��B |

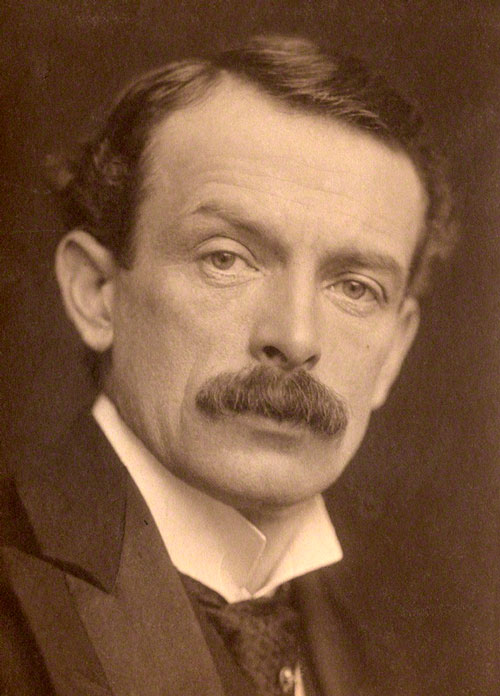

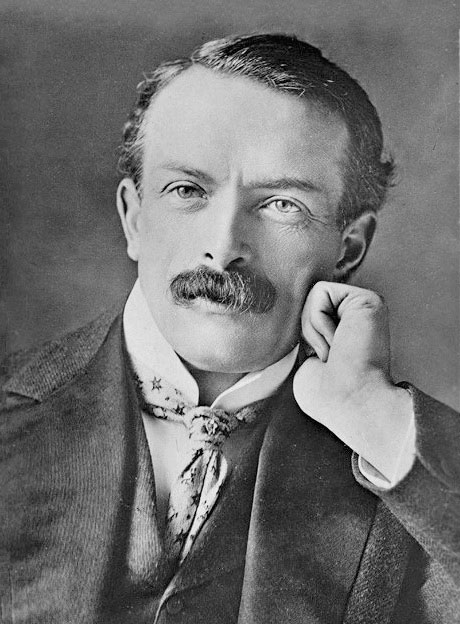

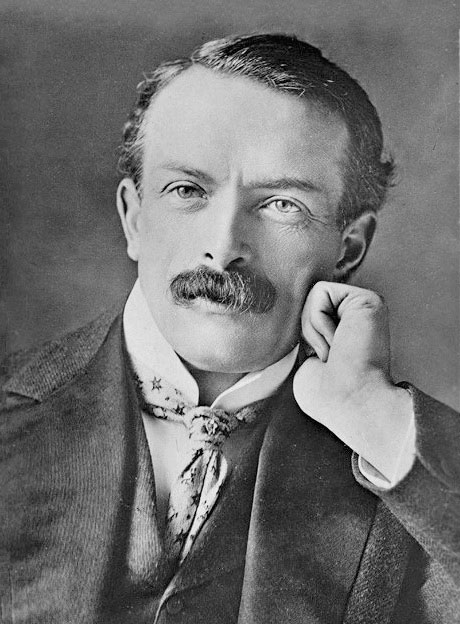

1-2-1. �A���e�B�[�N�̓���p�W���G���[

�@19���I�������20���I�����ɂ����ẮA���E�̒��S�ł����p�鍑�̃A���N�T���h���܂��A���E�̏㗬�K���̃t�@�b�V�������[�_�[�ł����B�A���N�T���h���܂͎��ᜂ̎�p��������A������J�o�[���邽�߂Ɏ̋l�܂������𒅗p���A���ꂪ����M���ɗ��s���Ă��܂����B |

| ����p�̃W���G���[�𒅗p����1880�N�㍠�̏㗬�K�� | |

| ���{�̏㗬�K�� | ���[���b�p�̏㗬�K�� |

���ݕv�l ��R�̏��i1860−1919�N�j1880�N��H ���ݕv�l ��R�̏��i1860−1919�N�j1880�N��H |

�C�M���X�����q�܃A���N�T���h���E�I�u�E�f���}�[�N�Ƃ��̉Ƒ��i1880�N�j �C�M���X�����q�܃A���N�T���h���E�I�u�E�f���}�[�N�Ƃ��̉Ƒ��i1880�N�j�y�o�T�zRoyal Collection Trust / The Prince and Princess of Wales with their shildren, 1880 [in Portraits of Royal Children Vol.26 1880] / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2020 / Adapted |

���l�܂������ɉf����W���G���[�Ƃ��āA�ɒ��p���鏬�Ԃ�̃u���[�`��o�[�E�u���[�`�����s���܂����B���̎���͎Y�Ɗv���ɂ���đ䓪�������Y�K�����W���G���[�𒅂���悤�ɂȂ�������Ȃ̂ŁA�A���e�B�[�N�W���G���[�s��ɂ��㗬�K���p�̍����i�ƁA�����p�̈��������݂��Ă��܂��B���|�I�命���ł������A�����p�̈������唼�ł��BHERITAGE�ȊO�̂��X�ł����ɂȂ�ꍇ�́A���̂悤�ȏ����p�̃W���G���[���w�ǂȂ͂��ł��B �����p�̈����͑f�ނ������ǂ��Ȃ��ł����A�܂��f�U�C�����ʔ�������܂���B |

|

1-2-2. �����p�̗ʎY�̈����W���G���[�̓���

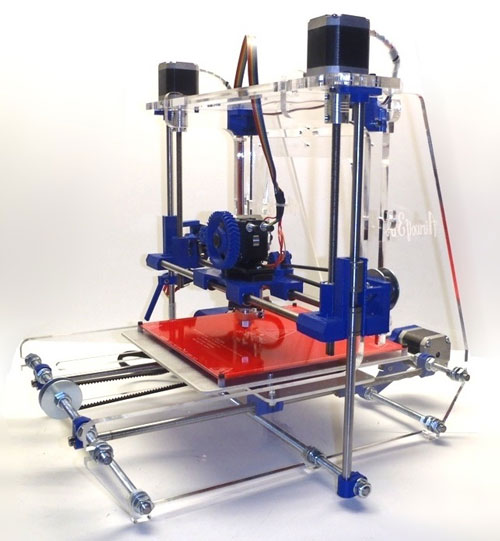

3D�v�����^�̈�� "Airwolf 3d Printer" ©Eva Wolf(28 May 2012)/Adapted/CC BY-SA 3.0 3D�v�����^�̈�� "Airwolf 3d Printer" ©Eva Wolf(28 May 2012)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

�@�ȑO�A3D�v�����^���b��ɂȂ�܂����B�f�W�^���t�@�u���P�[�V�����ʼn��ł������D�݂̂��̂��f�U�C�����A���E��1�����̂��̂𐧍�ł���Ƃ�搂�����ł����B ���̌�A�Љ�ω��������ƌ����A�S�����̂悤�Ȉ�ۂ͂���܂���B |

"�����ōD���Ȃ��̂����R�Ƀf�U�C���ł���" ���ƂȂ��������͗ǂ��ł����A���ۂɂ������낤�Ƃ����ꍇ�A�ǂꂭ�炢�̐l��������肭����ł���ł��傤���B �o���̂Ȃ��f�l���A�f�U�C���̕��������ɂ����Ȃ�[������D��ăf�U�C���ݏo�����Ƃ��Ă��A���ʂ͂��܂������܂���B�����ł��B�v���̃f�U�C�i�[�ɂƂ��Ă�������ƂȂ̂ł�����B���s����قǂ̃q�b�g���i�����o���̂��A�����ɓ�����Ƃ���z������Ε����邱�Ƃł��B �I�[�_�[���C�h�ʼn��������ɂ��Ă��A�p�^�[���E�I�[�_�[�����������ł��B���ƂȂ�D�ꂽ�f�U�C�������݂��A�����ɂ�����ƃI���W�i���ŕύX����������A�z�F��ς�����x�������I�ł��B ���ǎ����ł�낤�Ƃ��Ă������ł�����̂͂ł����A�v�����f�U�C�����������i���������y���ėǂ��f�U�C���̕�����ɓ���A���������ǂ̓g�[�^���R�X�g�Ƃ��Ĉ��オ��ł���Ƃ������_�Ɏ���͂��ł��B�f�W�^���t�@�u���P�[�V���������s��ɒ�ԉ����Ȃ������̂́A���R�ƌ����Γ��R�Ȃ̂ł��B |

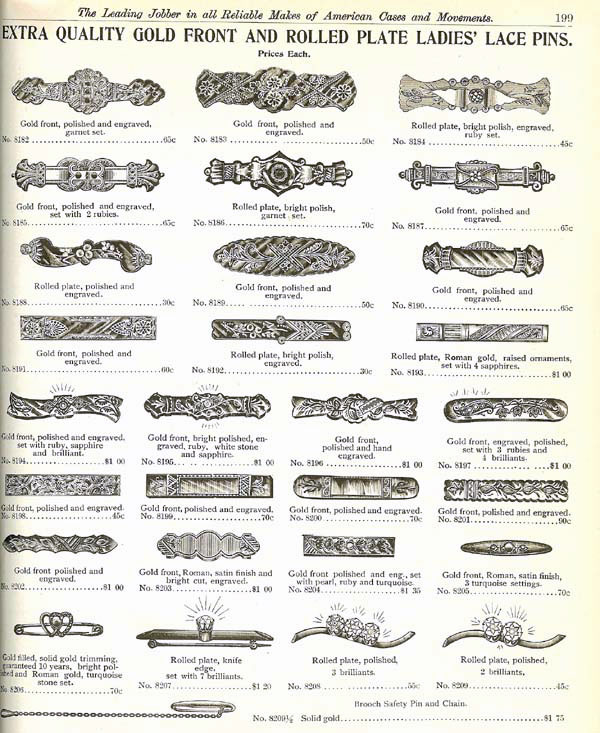

�����̃��[�J�[�̃J�^���O�i�A�����J�@19���I����j �����̃��[�J�[�̃J�^���O�i�A�����J�@19���I����j |

�̂̐l�������ł��B���������킯�ŁA�����͑�ʐ��Y�̊����i����I�Ԃ��ƂɂȂ�܂��B�̔����ׂ͖��邱�Ƃ���Ԃ̖ړI�ł��B���v�̍ő剻���l�����ꍇ�A���l�����̗D�ꂽ�f�U�C���ł͂Ȃ��A�Ȃ�ׂ������̐l�ɑi���ł���f�U�C����ڎw�����ƂɂȂ�܂��B���l��_�����A��������̂Ȃ��t�H�[�J�X�̃{�P���f�U�C���ƂȂ�܂��B�����͂ǂ�����Ă������悤�ɂ��������Ȃ��A������������̂��̂������̂͂��̂悤�ȗ��R�Ɉ˂�܂��B |

1-2-3. �㗬�K���̃W���G���[�̃f�U�C��

�t�����X���܃}���[�E�A���g���l�b�g�i1755-1793�N�j �t�����X���܃}���[�E�A���g���l�b�g�i1755-1793�N�j |

�@�Ẩ���M�����A����̏����̊��o�őz�����Ă͂����܂���B �����l�ԂƂ͎v���Ȃ����炢�l�X�ȍ˔\�Ɍb�܂ꂽ�l����������A���̐l�������V�������s�ƁA����ɂ܂ő������Ղ̕�����n�����܂����B �H��̃Z���X�����Ƃ��ē��ɗL���������̂��A�t�����X���܃}���[�E�A���g���l�b�g�������ƌ�����ł��傤�B |

���܂̑��� "Vue aérienne du domaine de Versailles par ToucanWings - Creative Commons By Sa 3.0 - 037 " ©ToucanWings(19 August 2013, 19:25:10)/Adapted/CC BY-SA 3.0 ���܂̑��� "Vue aérienne du domaine de Versailles par ToucanWings - Creative Commons By Sa 3.0 - 037 " ©ToucanWings(19 August 2013, 19:25:10)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

�}���[�E�A���g���l�b�g�͏��V�z���邱�Ƃ͂���܂���ł������A���ƂƂ̓��O�ȑł����킹���o�āA�����Ő�[�������C�M���X���뉀�������ꂽ"���z�̔_���W��"�A�w���܂̑����x���\�z�E������Ă��܂��B�����ł͎q�������ɁA���Ō����w�H��x���s���Ă��܂����B |

| �h���X | �W���G���[ |

���[�Y�E�x���^���i1747-1813�N�j ���[�Y�E�x���^���i1747-1813�N�j |

�wREGARD�x �wREGARD�x�W���[�W�A�� REGARD ���P�b�g�E�y���_���g �C�M���X�@1820�N�� SOLD |

�h���X���Ɋւ��ẮA�w�t�@�b�V������b�x�ƌĂ��قǏd�p���ꂽ�����o�g�̎d�������[�Y�E�x���^�����L���ł��B�g�[�^���ŁA�D�ꂽ�Z���X�̃t�@�b�V�������Ăł��������ł��B���ʑO��1772�N�A�}���[�E�A���g���l�b�g��17�̎�����̒��ŁA8�ΔN�ゾ�����x���^���͗���邨�o����Ƃ���������������������܂���B 1774�N�Ƀ��C16�����t�����X���ɑ��ʂ���ƁA�Պ������ォ��x���^���͏T2��̃y�[�X�ōŐV�̍�i�������ɒ�Ă���悤�ɂȂ�܂����B�ו��Ɏ���܂ł̂Q�l�̏�M�͑����Ȃ��̂ŁA�ł����킹�ɂ͖����Ԃ���₵�������ł��B ����A�[�g�̂����Ŋ��Ⴂ����l�������ł����A�V�˂͒����ŏu�ԓI�ɗD�ꂽ�f�U�C����n��킯�ł͂���܂���B�V���̍˂����l���ł����Ă��A�����œ��]���t����]���A�O���ɗl�X�ȃC���X�s���[�V���������߁A�������肭�X�p�[�N�����ē������邱�ƂŐV�����D�ꂽ�f�U�C���ݏo���Ă��܂����B ����͂��̓��̐��Ƃ��Ȃ�������ɂ���X��������܂����A�˔\�Ɠw�͂����ꂾ���ɏW�����������Ƃɏ���Ƃ����l�����͘����ł��B�W���G���[�Ɋւ��Ă��A������ƐM���ł�����ƂƑł����킹�����āA�V�������̂�n���Ă��܂����B ��̓������Ŕ閧�̃��b�Z�[�W��`����A�N���X�e�B�b�N�E�W���G���[�́A����ł��l�C������܂��B������}���[�E�A���g���l�b�g�����˂ŁA�t�����X�̃W���G���[�E�f�U�C�i�[�A�W�������o�e�B�X�g�E�������I�i1765-1850�N�j�Ƌ��ɕ҂ݏo�����ƌ����Ă��܂��B |

|

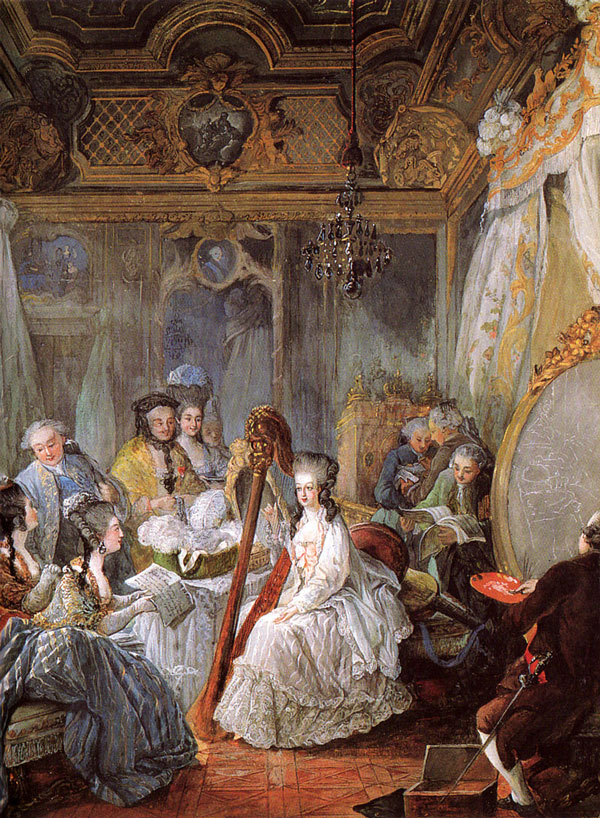

�n�[�v��t�ł鉤�܃}���[�E�A���g���l�b�g�i1777�N�A22���j �n�[�v��t�ł鉤�܃}���[�E�A���g���l�b�g�i1777�N�A22���j |

�}���[�E�A���g���l�b�g����藧�ĂėL���Ȃ̂́A�㗬�K���ł����Ă����ʂ͂����܂Ō��o�����Z���X�������Ă��Ȃ���������ł��傤�B �����̐l�́A������x�͐��Ƃɂ��C�����Ă����Ƒz�����܂��B �I���W�i���e�B������̂ł����Ă��A���ꂪ�D��Ă��Ȃ���Ώ^�̑Ώۂɂ͂Ȃ�܂���B �C���Ȃ��������̈���Ȃ��̂ł���ΒN���������������A�^�����܂���B�^�����Ȃ���Η��s�ɂ��Ȃ炸�A�l�m�ꂸ��������݂̂ł��B�V�����f�U�C���ݏo���͖̂{���ɑ�ςŁA�˔\���K�v�Ȃ��ƂȂ̂ł��B |

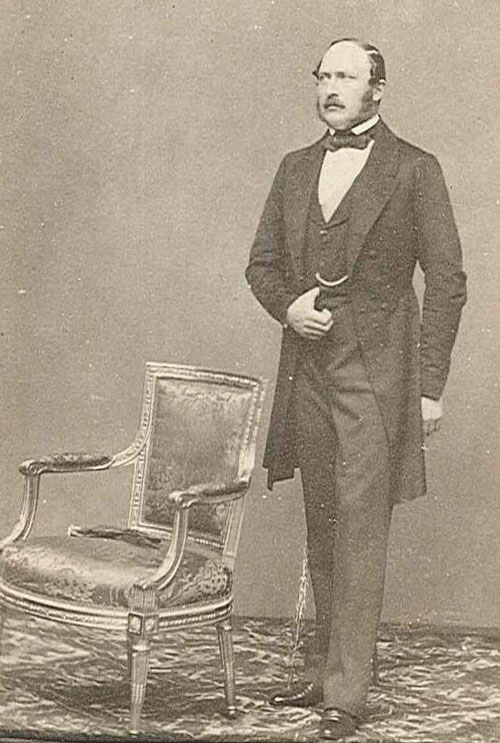

�U�N�Z�����R�[�u���N���S�[�^���q�A���o�[�g�i1819-1861�N�j21���A1840�N�� �U�N�Z�����R�[�u���N���S�[�^���q�A���o�[�g�i1819-1861�N�j21���A1840�N�� |

���[�W�F���V�[�E�X�^�C���ŗL���ȃC�M���X���W���[�W4�����D��Ă��܂������A���B�N�g���A�����̕v�������A���o�[�g���z�����̋��{�̐[���͎Ќ��E�ł��m���Ă���A�ʑ��̉��z�f�U�C���ɉ����āA�W���G���[�E�f�U�C���܂łł���l���ł����B |

|

|

| �A���o�[�g���z�����B�N�g���A�����̂��߂Ƀf�U�C�������T�t�@�C�A�̃e�B�A���i1842�N�j V&A���p�� �y���p�zV&A museum © Victoria and Albert Museum, London/Adapted |

|

1840�N�Ƀ��B�N�g���A�����͌������Ă��܂����A�������ĊԂ��Ȃ�1842�N�ɃA���o�[�g���z�����̃e�B�A�����f�U�C�����Ă��܂��B�����ɂȂ��Ă���A�ʏ�̃e�B�A���Ƃ��Ă����łȂ��A�ւ����������ăR���l�b�g�̂悤�ɒ��p���邱�Ƃ��ł��܂��B���B�N�g���A�����̒��p�̎d�����A�Ȃ��Ȃ��ʔ����ł���ˁB |

|

�I���W�i���̃I���G���^���E�T�[�N���b�g�E�e�B�A���𒅂������B�N�g���A�����i1853�N���j �I���W�i���̃I���G���^���E�T�[�N���b�g�E�e�B�A���𒅂������B�N�g���A�����i1853�N���j |

1853�N�ɂ̓I���G���^���E�T�[�N���b�g�E�e�B�A�����A�ȃ��B�N�g���A�����̂��߂Ƀf�U�C�����Ă��܂��B �ŏ��̖����A1851�N�̃����h������������ŃI���G���^���E�f�U�C���ɉe�����A��D���������I�p�[�����g���ăf�U�C���������̂ł��B |

|

�I���G���^���E�T�[�N���b�g�E�e�B�A���i1853�N�j �I���G���^���E�T�[�N���b�g�E�e�B�A���i1853�N�j�y�o�T�zRoyal Collection Trust / The oriental tiara © Her Majesty Queen Elizabeth II 2021 |

�p�����A���N�T���h���܂ɂ���āA���̓I�p�[�����烋�r�[�ɕ���ς���Ă��܂��B1850�N����1870�N�ɂ����Ă͑�p�鍑�����E�̍H��Ƃ��čŐ������}���A�w�p�N�X�E�u���^�j�J�x��������������ł��B ��A�t���J�Ń_�C�������h�E���b�V�����n�܂�1869�N�ȑO�ɂ��ւ�炸�A�Ƃ�ł��Ȃ��S�[�W���X�ȃe�B�A���ł��B�ł��A��Η���ɂȂ�̂ł͂Ȃ��A�Ɠ��̃I���G���^���ȃf�U�C�����A���o�[�g���z�̃f�U�C���E�Z���X�����������܂��ˁB �W���G���[�̏ꍇ�A�f�ނ��n�m���ċ��x�Ȃǂ̍\���v�Z���ł��Ȃ��ƁA��\�ȃf�U�C�����ł��܂���B �D�ꂽ�f�U�C���̃W���G���[��g�ɂ��Ă���B�m���⋳�{�A�Z���X���d�v������Ќ��E�ɉ����āA���ꂪ�����ɃX�e�[�^�X�ƂȂ邩�A�Ȃ�ƂȂ����z������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B |

1-2-4. 19���I����̏㗬�K���̓���p�W���G���[

�wLily of the valley�x �wLily of the valley�x�X�Y�����@�u���[�` �C�M���X�@1880�N�� SOLD |

�w����͂��闃�x �w����͂��闃�x�E�C���O�@�u���[�` �C�M���X�@1880�N�� SOLD |

�@19���I����̏㗬�K���̓���p�̃W���G���[�́A�ǂ���������z���ł��邭�炢���ɖ����Ă��܂��B�������̂Ȃ�1���Ȃ��A�b����t����Ώۂł͂Ȃ��A�����Ƃ̑����̗ǂ���D�݂őI�ԂƂ��������ł��B |

|

�w�P���g�̐��x �w�P���g�̐��x�P���e�B�b�N�E�X�^�C�� �A�[�c���N���t�c �u���[�` �C�M���X�@1880�N�� SOLD |

�w���ł݂��ԁx �w���ł݂��ԁx�I�p�[���Z���g�E�G�i�����@�u���[�` �A�����J�@1900�N�� SOLD |

����p�W���G���[�Ƃ͌����Ă��A�㗬�K���̓���p�W���G���[�͑Đ��Œ�������̂ł͂���܂���B���̐g���ɑ��������҂Ƃ��āA���킷����C�i�ɖ������Ȃ܂��ƍs���ɓw�߂܂��B ����̎������ɂƂ��Ă͓K���ȕ��i���ɒ�����Ƃ������A������Ɠ��ʂȎ��ɃR�[�f�B�l�[�g�ł��邭�炢�₩�őf�G�ł���ˁ� ���Ă��邾���łɂ�����L���ȋC�����ɂȂ��A�����ȕł���� |

|

1-2-5. 20���I�����̏㗬�K���̓���p�W���G���[

| �l�O���W�F�E�l�b�N���X�̎��ゲ�Ƃ̕ω� | |||

| ���C�g�E���B�N�g���A�� | �G�h���[�f�B�A�� | �A�[���f�R�O�� | |

�wRainbow World�x �wRainbow World�x�C�M���X�@1890�N�� SOLD |

�w�V���v���C�Y�x�X�g�x �w�V���v���C�Y�x�X�g�x�C�M���X�@1910�N�� SOLD |

�O���[���z���C�g�V�R�^��@�l�b�N���X �O���[���z���C�g�V�R�^��@�l�b�N���X�C�M���X�@1910�N�� SOLD�@ |

�_�C�������h �l�b�N���X �_�C�������h �l�b�N���X�I�[�X�g���A 1920�N�� SOLD |

�����܂ł��X���Ƃ��Ăł����A20���I�ɓ���A���オ�~��قnj���W���G���[�Ƀf�U�C�����߂Â��Ă������߁A���g�߂ɓ���Ŏg���₷����ۂƂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �l�O���W�F�E�l�b�N���X�͂��̖��̒ʂ�A���풅�ɍ��킹�邽�߂̓���p�̃W���G���[�Ƃ��č���Ă��܂��B�u����Ȃɍ����ʼn₩�ȃW���G���[�����Őg�ɂ��Ă����́H�v�Ƌ����قǂł����A�Â̏㗬�K���͂��̂悤�Ȑl�����������Ƃ�������̐����ؐl�Ƃ������܂��ˁB�v�킸�������o�܂��B |

|||

| ����l�ɃR�[�f�B�l�[�g���₷��20���I�����̃n�C�W���G���[ | ||

| �G�h���[�f�B�A�� | �A�[���f�R�O�� | |

�wShining White�x �wShining White�x�_�C�������h �l�b�N���X �C�M���X or �I�[�X�g���A�@1910�N�� SOLD |

�wETERNITY�x �wETERNITY�x�_�C�������h �l�b�N���X �C�M���X�@1920�N�� SOLD |

�w�V��̃I���S�[�������[�x �w�V��̃I���S�[�������[�x�V�R�^�쁕�T�t�@�C�A �l�b�N���X �C�M���X�@1920�N�� ¥1,230,000-(�ō�10��) |

���ʂɃI�[�_�[���č��ꂽ���̂Ȃ̂�1��1�ɖ��͓I�Ȍ��͂���܂����A���{���p�̉e������������Ă��邱�Ƃ������āA���{�l�ɂ���a���Ȃ����킹����f�U�C����20���I�����̃W���G���[�͑����ł��B ����M�������S�ɗ͂������Ă�����1930�N��A�A�[���f�R����ɂȂ�ƁA��̍����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�܂��B�R�X�g�J�b�g�̂��߂̊ȑf���ɂ��A�n�C�W���G���[���Â����f�U�C���̂��̂��s�ꂩ��}���ɏ����Ă����܂��B���͏��������A����W���G���[�̂悤�Ȃ܂�Ȃ���ۂƂȂ��Ă����܂��B �G�h���[�f�B�A���ƃA�[���f�R�O���Ɋւ��Ă̓f�U�C���ɑ傫�ȈႢ�͂Ȃ��A�S�[���h�o�b�N���I�[���E�v���`�i�̍�肩�̈Ⴂ���x�ł��B |

||

|

�㗬�K���̂��߂ɍ��ꂽ�W���G���[�����炱���A�f�ނ������㎿�B ����Ƀf�U�C�����Â��Ă��Ȃ���A���B�N�g���A���قNjX�����Ȃ�����g�������₷���B 20���I�����̉���M���̂��߂̓���p�W���G���[�́A�g���₷���ĂƂĂ��I�X�X���Ȃ�ł��I�� 19���I�㔼���牤��M�����}���ɗ͂������Ă������߁A�����ɂ߂Č��肳���̂���_�ł����E�E�B |

2. �M�����}���ɗ͂�����������̋M�d�ȍō����s�A�X

2-1. ���͑S���قȂ錻��ƌẪC�M���X�M��

2-1-1. ���{�l�ɂ̓C���[�W������̂́w�M���x

�@�M���B���t���̂́A����ł����ɂ��܂��B�������Ȃ����̓I�ɂǂ��������݂Ȃ̂��A��������Ɨ������Ă��鎩�g�͂���܂����H���̎d�����n�߂�ȑO�A���͉��ƂȂ��̃{�������C���[�W��������܂���ł����B ���{�ɂ������O�܂ł͋M�������݂��܂����B ���͏ے��Ƃ��Ă̓V�c�É��Ƌ��ɁA�c���݂̂����݂���`�ɂȂ��Ă��܂����A�@�\�I�ɂ͋M�������݂�������Ƃ͂܂�ňႢ�܂��B�{���A���̂悤�ȃ|�c���ƓƗ������`�ŌN��I�ȑ��݂��������邱�Ƃ͂���܂���B�N��̎��͂ɍ��ʂ̋M�������݂��A����ɂ��̎��͂ɋM�������݂��A�S�̂Ƃ��ď㗬�K�����`�����܂��B ���ꂠ����̂̐Ӗ��Ƃ��Đ�����O�����i������A�w�|�̐V����S�����肵�܂��B |

������(���v�N�s�ځF���a970-978�N�A1019�N�܂ł͑���) ������(���v�N�s�ځF���a970-978�N�A1019�N�܂ł͑���) |

���{�͗L���ȁw�����M���x���n�߁A���N�M�������݂��Ă��܂����B ���̂悤�Ȓ��ŁA���[���b�p�ɕ�����M�����x�ʼn^�p���ꂽ�ߑ�̓��{�M���w�ؑ��x�����[���b�p�M���ƃC���[�W�͋߂��ł��B |

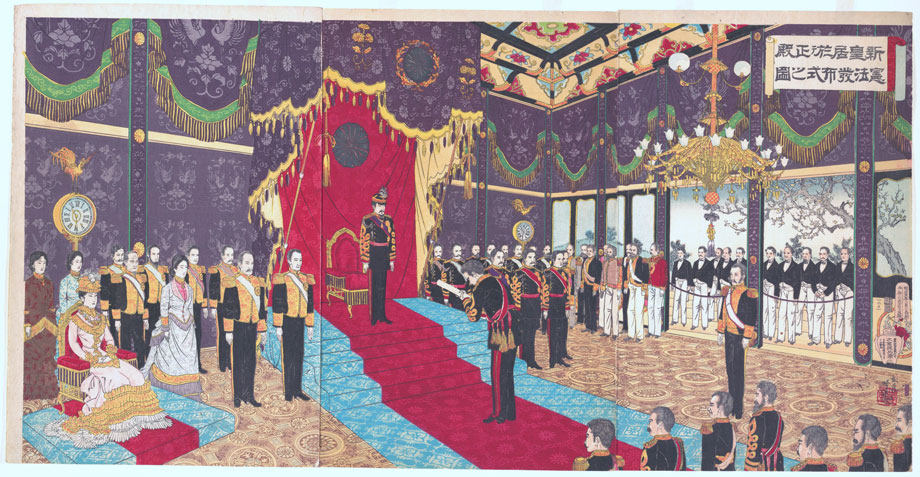

1889/����22�N�́w���@���z���x 1889/����22�N�́w���@���z���x |

�J�����Ė������{������������A1869�i����2�j�N����1947�i���a22�j�N�܂ł̖�78�N�ԑ��݂��܂����B ���̊��Ԃɑ��݂����M���̑�����1,011�ƂƁA�ɂ߂Č����Ă��܂����B ��p�鍑�����E�̒��S�Ƃ��ė͂����������ƁA1870�N�ɕ����푈�ōc��i�|���I��3�����ߗ��ƂȂ������ƂŔp�ʂ���A�t�����X�͋��a���Ɉڍs���ċM���K�����Ȃ��Ȃ������Ƃ�������z������������ʂ�A�ؑ��͌ẪC�M���X�M�����C���[�W����Ɨǂ��ł��B |

|||

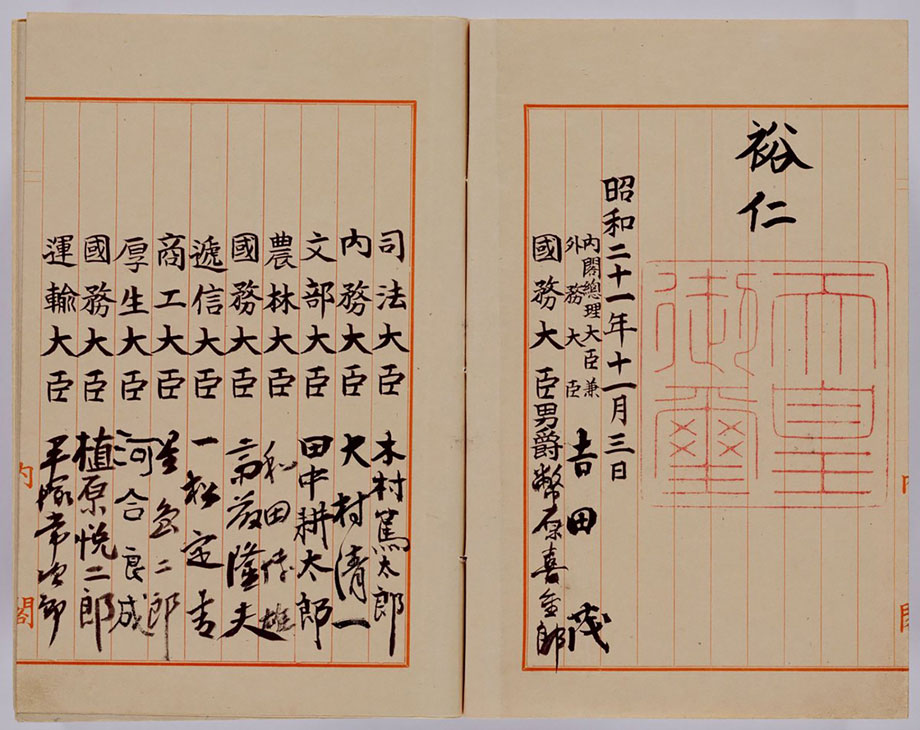

���{�����@���{�u�䖼�䎣�Ƒ�b�̕����v�i2�Ŗځj�i1946/���a21�N11��3���j ���{�����@���{�u�䖼�䎣�Ƒ�b�̕����v�i2�Ŗځj�i1946/���a21�N11��3���j |

�s����1946�i���a21�j�N11��3���A�@�̉��̕����A�M�����x�̋֎~�A�h�T�ւ̓����t�^�ے���߂����{�����@�����z����܂����B��1947�i���a22�j�N5��3���Ɏ{�s����A�ؑ����x�͔p�~�ƂȂ�܂����B���ǂ��̓����a�����́AGen�����܂��2���O�̂��Ƃł��B |

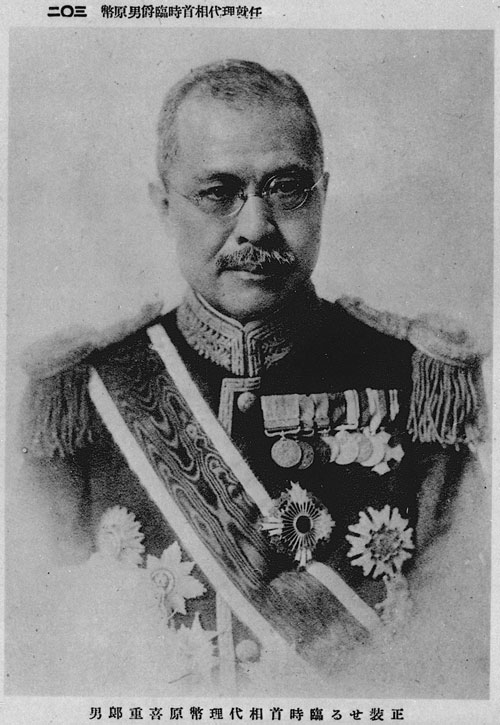

��������Վ��㗝 ������d�Y �j�݁i1872-1951�N�j ��������Վ��㗝 ������d�Y �j�݁i1872-1951�N�j |

Gen�ł���A�M�������݂�������͖��o���ł��B ���炭�͌��M���i�ؑ��j�A���m���Ȃǂ̌��t���c��A�����������嗬���������܂ł͂�����x�A�M�ˌ������������Ă����ł��傤�B ���̗���Ƌ��ɋL������ۂ���������A����Ɏ���܂��B |

2-1-2. ���ɂ߂ĕ�����ɂ����C�M���X�M��

�@���@�ɂ���ċM�����p�~���ꂽ���{�ƈႢ�A�C�M���X�͌���܂ŋM�����������Ă��܂��B�����͐̂قǎ����Ă��Ȃ������Ƃ��Ă��A��X�����Ă��ċM���Ȃ�ł͂̋��{��}�i�[�A���_�Ȃǂ͂�����������p����Ă�����̂ƁA���ƂȂ��z������Ă������������������܂���B |

�C�M���X�̋M���@�i2011�N�j �C�M���X�̋M���@�i2011�N�j"House of Lords 2011" ©UK government(9 Septenber 2011, 14:43:34)/OGL 3 |

�������Ȃ������͑S���Ⴂ�܂��B�C�M���X�̏͂ƂĂ�������ɂ����ł��B�ڂɌ�����`�ŋM�����p�~���ꂽ���{�ƈقȂ�A�����Ȃ��悤�Ȍ`�Œ����N���������ė͂��킪��Ă��������炱���ƌ����A����ɂ���Č�����Ă���l����������ƌ�����ł��傤�B |

2-1-3. ���G�ɗv�������ރC�M���X�M���̐���

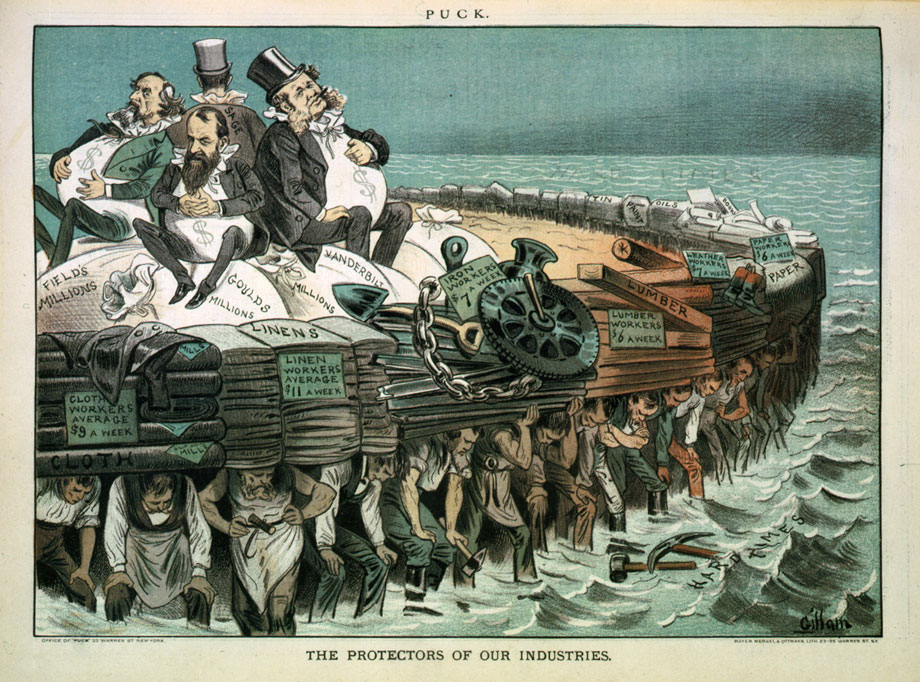

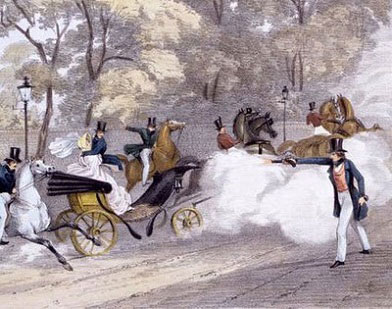

�S�����玑�{�Ƃ������^�ԘJ���ҁi�G���p�b�N�@1883.2.7���f�ڂ̕��h��j �S�����玑�{�Ƃ������^�ԘJ���ҁi�G���p�b�N�@1883.2.7���f�ڂ̕��h��j |

�@�C�M���X�M���̐��ނɂ́A�e��v�������G�ɗ���ł��܂��B�_�Ɗv����Y�Ɗv���ɔ������ω��A�A�����J�̐V���x�T�w�̑䓪�A��ꎟ���E���Ƒ���E���ɔ����݈ʌp���҂̎��S�ȂǁA�l�X�ł��B�S�Ă��ڍׂɂ���������ƂƂ�ł��Ȃ��c��ɂȂ邽�߁A����͋M���̐��Ɠ���ɒ��ڂ��Č��Ă����܂��傤�B |

2-1-4. �M���̐��ƕx�ƌ��͂̕��U

�w�A���v�X�̗n���Ȃ��X�x �w�A���v�X�̗n���Ȃ��X�x�A���v�X�Y���b�N�N���X�^���@��]��3�ʃt�H�u�V�[�� �C�M���X�@18���I�㔼 ¥1,400,000-�i�ō�10%�j |

�@�嗤�M���ƈقȂ�A�C�M���X�M���͕ʊi������܂��B���̗��R�͋H�����ƁA����ɔ������|�I�ȍ��͂ł��B ����̓C�M���X�M�����O�����h�c�A�[�Ŕ����Ă����A���v�X�̃��b�N�N���X�^���ɁA�����Ō�����i���������Ƃ݂���X�y�V�����E�I�[�_�[�̉�]��3�ʃt�H�u�V�[���ł��B �O�����h�c�A�[�̓��e��A�������琶�܂ꂽ���̂悤�ȕ����邾���ł��A�C�M���X�M���̈��|�I�ȍ��͂��z���ł��܂��B ����ŁA�v���ɂ���Ėłт��t�����X�M����"�n�R�l�ɖт����������x"�̎҂������ƌ����܂��B |

|

18���I�����̃C�M���X�M���ƃt�����X�M���̐� |

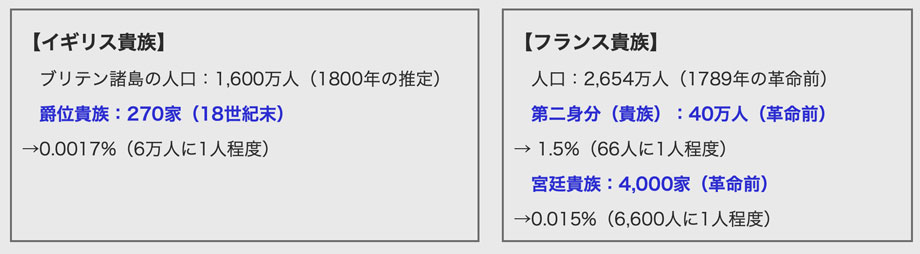

�ǂ��������Ƃ��ƌ����A���̐l���̈Ⴂ������ƕ������Ă��܂��B 1789�N�̃t�����X�v���������_�ŁA�t�����X�M����40���l�����܂����B�����̐l�����l������ƁA66�l��1�l�͋M�������܂����B���̐e������M���Ƃ��ĐU�镑���ƍl����A�N���X�ɍŒ�ł�1�l�͋M��������Ƃ��������ł��傤���B������Ă���Ȃ����݂ł͂Ȃ��A������ӂɕ��ʂɂ��鑶�݂ł��B ����A�C�M���X�M����270�Ƃ�������܂���ł����B�l��1,600���l�̒��ł̐��ł�����A�ɂ߂Č���ꂽ�����K���ƌ����܂��B�t�����X�M���̒��ŋ{��M���ɍi���Ă��܂�4,000�ƁA�C�M���X�M����15�{�߂������݂��܂��B �P���ɍ��ƑS�̂̍��Y�������ŁA�ϓ��Ɋ���U��ƍl�����ꍇ�A270�Ƃŕ�����̂ƁA4,000�Ƃŕ�����̂ł͂܂�ō��͂��قȂ�܂��B15�{�̍�������Ƃ����̂́A���Y150���~�̐l�Ǝ��Y10���~�̐l�Ƃ����Ⴂ�ɂȂ�܂��B15���~��1���~�̈Ⴂ�ƌ��Ă��ǂ��ł��B�t�����X�M���̏ꍇ�́A���̑���40���l����"�M��"�Ƃ����g���̐l�����܂����B���̉Ƃ͋M���������ƌ����Ă��A���܂����ʔ������Ƃ����҂ł��Ȃ��̂́A���̂悤�ȋH�����l�̖��������邩��ł��B |

�A���V�������W�[���h�����G�i1789�N�j �A���V�������W�[���h�����G�i1789�N�j |

����ɂ��Ă������Ȑl���̈Ⴂ�ł���ˁB ���̈Ⴂ�����̐������̂��ƌ����A�����V�X�e���̈Ⴂ�ɂ���Ăł����B ���[���b�p�嗤�M���͌Z��S�����݈ʂ���Y�̌p���Ώۂ��������Ƃɑ��A�C�M���X�M���͒��j�E���q1�l�݂̂ł����B�{�q���s�Ƃ����O��Ԃ�ł��B �^�p����ĊԂ��Ȃ����͂��قǑ傫�ȈႢ�ɂ͂Ȃ�܂��A���オ�~�邲�Ƃɑ傫�ȍ��������Ă���V�X�e���ł��B ����́A�����̃V�X�e�����o�������ߑ���{�l�ɂ͊��o�I�ɑz�����₷����������܂���B |

�V�c�����e���a���@���z���V�}�i���B����@1889/����22�N�j �V�c�����e���a���@���z���V�}�i���B����@1889/����22�N�j |

�ߑ�̓��{�ł͉Ɛ��x���^�p����A�Ɠ������s���Ă��܂����B1898�i����31�j�N�ɖ������@���̖��@�ŋK�肳��A1947�N5��2���܂ł̖�49�N�ԁA�ˎ�݂̂��S�Ă̍��Y�𑊑����Ă��܂����B������ƑO�܂ł́u���j�̉ł́`�v�A�Ȃ�Ęb���������肵�܂����ˁB�ˎ�ƂȂ钷�j�݂̂��y�n�Ȃǂ��S�đ������A���̌Z��o���ɂ͎�蕪�͂���܂���B ����͊�{�I�ɂ͔z��҂�1/2�A�q��������1/2���ϓ��ɕ�����Ƃ����`�ɂȂ��Ă��܂��B�����Ȃ��Ă��炨�悻76�N�i2023�N���݁j���o�߂��܂����B��̂ǂ��Ȃ����ł��傤���E�E�B ���j���S�Ă��p�����Ă�������́A�y�n�����̂܂܂̌`�Ŏp����Ă��܂����B76�N���o�߂���Ώ��Ȃ��Ă�2�A3��͑������s���Ă��܂��B�q���̐������Ȃ��Ȃ����Ƃ͌����A��l���q�őS�Ă𑊑�����Ƃ����̂͑命���ł͂Ȃ��ł��傤�B���������ɂ���ēy�n���蔄�肳�ꂽ�肵�čs���܂����B 2005�N�A�\���O�E�I�u�E���V�A�̍����獡�̎s���J�̃A�g���G�ɂ��܂��B���悻18�N�قǂł����A���������ꂾ���̊��Ԃł�Gen�H���A�傫�ȓy�n����������āA2���̉Ƃ��������Ă�ꂽ���������Ă��邻���ł��B�������Ĕ��ꂸ�A�P����}���邽�߂ɕ������Ĕ������P�[�X������Ƒz�����܂����A������ɂ���y�n���������A��������Y�����U�������ł��B �p�C�͌����Ă��܂��B�̂͋�������1�l�A���̑��̑吨�͕��Ȃ��B�����1�l1�l�������ȋK�͂̍��Y���ϓ��Ɏ����Ă���Ƃ��������ł��傤���B���͂��̏��Ȃ��p�C��D�������悤�Ȍ��ۂ��N���Ă��܂��B�w�����x��w�����x�Ȃ�Č��t�܂Ő��܂�Ă��܂��n���ł��ˁB �i���������������ǂ��̂��A�S�����������ׂČ��Ȃ������Ƃ��������ǂ��̂��A����͎��ɂ͕�����܂���B�����A�̂�"���Ă��"�ł���������������Ȃ��ē������ꍇ�A������Y�ƐV���̃L�[�p�[�\���Ƃ��ċ@�\�ł����Ƃ������Ƃ͌����܂��B |

| �C�M���X�̃}�E���g�m���X���݂̎d���p�t�H�u�V�[�� | |

�w�A���Y���[�Ƃ̔��ݖ�́x �w�A���Y���[�Ƃ̔��ݖ�́x�W���[�W�A�� ���b�h�W���X�p�[ �t�H�u�V�[�� �C�M���X�@19���I���� ��1,230,000-(�ō�10%) |

|

����ȕx�����L���A�����̐S�z���K�v�Ȃ������C�M���X�M�����������炱���A�d���p�̃t�H�u�V�[���ɂ��D���Ȃ������ӎ����s���n�点�邱�Ƃ��ł��܂��B �@�\��������ǂ�����ł͑z�����ł��Ȃ��قǂ́A�ґ�Ȃ����̂������ł��B |

|

�A���C��i1960�N�Ɏ��j �y���p�zLOST HERITAGE / ARLEY CASTLE ©lost heritage �A���C��i1960�N�Ɏ��j �y���p�zLOST HERITAGE / ARLEY CASTLE ©lost heritage |

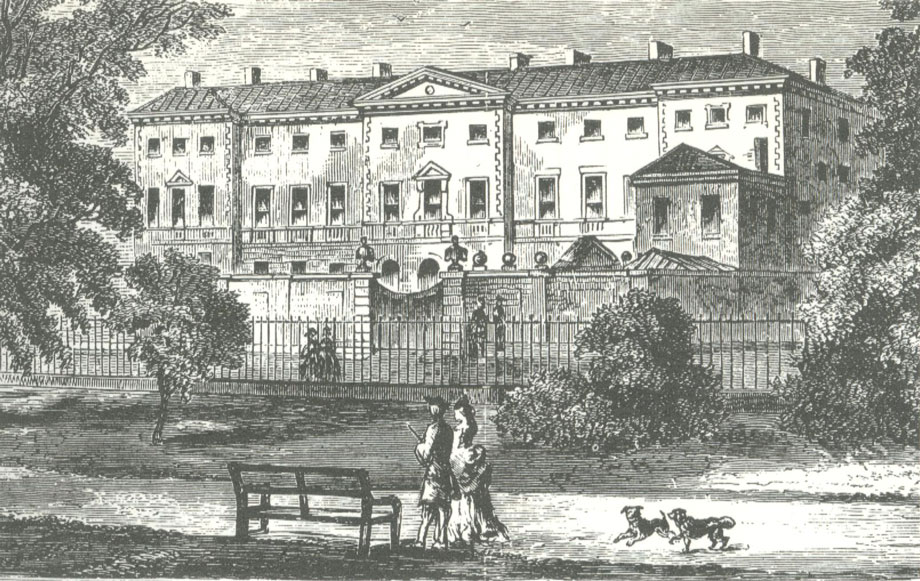

�w�A���Y���[�Ƃ̔��ݖ�́x�̎�����́A�����낱�̂悤�Ȃ���ɏZ��ł����قǂ̐l���ł�������ˁB���ꂾ���̂�����ێ����邾���ł��A���l���̐l�Ԃ₻�̑��ɂ������p���K�v�ƂȂ�܂��B1�x�̏o��ł͂Ȃ��A�����j���O�R�X�g�Ƃ��Ă����Ɣ�p�������葱����킯�ł����A������C�ɂ���K�v���Ȃ��قǍ��͂��������̂��C�M���X�M���ł����B �����A�����Ώۂ����j�E���q�݂̂Őe�����܂߂��{�q����؋����Ȃ��Ƃ����V�X�e���ɂ��A1844�N�ɃA���Y���[�Ƃ͒f�₵�Ă��܂��B�����炱���A�������Ĕ��݉ƗR���̕�����̓��{�ɑ��݂ł���킯�ł��B �������V�X�e���ɂ���āA�C�M���X�M���̋H�����ƍ��́E���͂����N�ێ��ł��Ă����Ƃ������܂��B |

2-1-5. �C�M���X�M���̐�

| �@�C�M���X�M���̐������Ă݂�ƁA19���I�ɓ����Ă����C�ɑ����Ă��܂��B�嗤�M���Ɣ�r����ƁA����قǏ��ω�����悤�ȑ������ɂ͌����Ȃ���������܂���B��������̌���ł��A����قǑ����Ƃ͊����Ȃ����ł��B�������Ȃ�����́A���g���傫���ϗe���Ă��܂��B |

| �N�� | ���P�M�� | �u���e�������̐l�� | |

| ����M���̎��� | �������`16���I | 50�� | �`625���l |

| 17���I�� | 170�� | 925���l | |

| 18���I�� | 270�� | 1,600���l | |

| 1830�N�� | 350�� | �`2,800���l | |

| 1870�N�� | 400�� | 3,400���l | |

| 1885�N | 450�� | �`4,200���l | |

| ��O�̎��� | 1999�N | 750�� | �p�� 5,868���l |

| 2020�N | 814�� | �p�� 6,708���l | |

| 2021�N | 809�� | �p�� 6,728���l | |

| 2023�N | 807�� | �p�� 6,812���l | |

���݂́A���ゲ�Ƃ̎v�f�����f����܂��B�Â�����́A���̌N�傪�n�ʂ�������肳���邱�Ƃ���ȖړI�ł����B�R�����グ���ҁA������O���ȂǂŎ�r�������҂Ȃǂ���ȑΏۂł����B 19���I�㔼�́A���Ȃ�l�q������Ă��܂��B |

|||

2-1-6. �V�����͂��䓪����19���I�㔼

�ΐF�̃S�����C�𒅗p�����n�f�B���g������ �ΐF�̃S�����C�𒅗p�����n�f�B���g�������y���p�z�w�p���M���̕�炵�x�i�c�����O ���@2009�N�j�͏o���[�V�ЁAp.59 |

�@�Y�Ɗv�����O�̎���́A�H���ݏo���y�n�����L���邱�Ƃ����Y�ɂȂ���܂����B �`���I�ɁA�C�M���X�M���͑�n��ł����B ���͗ΐF�̃S�����C�𗚂����n�f�B���g�����݂ł��B���̖̂q���n��_�n�̎��@�Ȃǂ��M���ɂƂ��Ă͑�Ȏd���ŁA�����ɂ��`���I�ȃC�M���X�M���炵���Ȃ܂��ƌ����܂��B |

�������Ȃ���18���I�㔼������̎Y�Ɗv���ɂ��A���傫���ω����܂����B�l���ق��đ�ʐ��Y�E��ʔ̔��ɂ���đ�����҂��o���Y�Ǝ��{�Ƃ��A�����w���琶�܂�܂����B������"�䓪���钆�Y�K��"�ł���A�w�����x��w�V���x�T�w�x�ƌĂ�鑶�݂ł��B ���̏́A�A���e�B�[�N�W���G���[�s��ɂ��@���ɔ��f����Ă��܂��B |

�w�Y��ȑ��x �w�Y��ȑ��x�u���[�E�M���b�V���G�i�����@�y���_���g �t�����X�H�@18���I����i1780�`1800�N���j SOLD |

�W���G���[��g�ɂ���̂��`���I�ȋM������������19���I�����̃W���[�W�A�����܂ł́A�A���e�B�[�N�W���G���[�s����M���炵�������i�����o�Ă��܂���i���l�C���������߁A���炩�ɂ��������W���[�W�A�����̈����ۂ��U���͑����o����Ă��܂��j�B ���{�ƒm����������Z���X�̗ǂ��f�U�C���A�����ȑf�ށA�O�ꂵ�����̗ǂ��Ȃǂ������ł��B |

�w���̃����f�B�x

�w���̃����f�B�x�W���[�W�A���@�G�Ձ@�u���[�` �C�M���X�@1826�N SOLD |

�W���[�W�A���E�W���G���[�͖{���ɖ��͂������A�������Љ�����Ƃ���ł��B �ł��A�����͂������s��Ō��邱�Ƃ͂ł��܂���B �����������ʂ�x�ƌ��́A���{�ƒm����Ɛ肵�Ă����{���̋M���͋ɂ߂ď����ł��B �s��̑唼�́A���|�I�����ƂȂ鏎���p�ɍ��ꂽ��������W���G���[�ł��B ����炪�s��ɕ��𗘂����n�߂�̂��~�b�h�E���B�N�g���A���ȍ~�ł��B |

| �~�b�h�E���B�N�g���A���̓T�^�I�Ȑ����W���G���[ | |

|

|

|

|

|

|

||

�Y�Ɗv���ɂ���đ䓪�������Y�K�������𐬂��A�ߐH�Z����������A�V�������Ƃ��ăW���G���[�Ɏ���o���n�߂��̂��~�b�h�E���B�N�g���A���ƌ����܂��B����܂ŃW���G���[�������Ă��Ȃ��������炱���́A���Ȍ����~�������`����Ă���W���G���[�ł��ˁB ���x�o�ϐ�������o�u�����ɂ����ẮA���{�̈ꕔ�̐����n�D�̏����ɂ̓t�B�b�g������������܂��AGen���������̂悤�ȃZ���X�����{���������Ȃ��n���{�e�I�ȃh���E�W���G���[�͍D���ł͂���܂��A�{���A���{�l�������D�ނ��̂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B |

||

| ���C�g�E���B�N�g���A���̏����p�̈����W���G���[ | ||

|

|

|

|

|

|

���オ�~��ƁA�C�M���X�ł͂���ɏ������W���G���[���悤�ɂȂ�܂��B���ʂ̃A���e�B�[�N�W���G���[�E�V���b�v�Ŏ�舵���Ă���̂́A���̂悤�ȃ��C�g�E���B�N�g���A���̑�O�p�̗ʎY�W���G���[�ł��B������������̌��̂Ȃ��f�U�C���������ł��B����ł�Gen�⎄���猩��ƁA�u������I�I�H�v�Ɗ�����قǍ��l�Ŕ̔�����Ă����肵�܂��B�������獂���A��������㗬�K���̃W���G���[�Ƃ����킯�ł͂Ȃ����Ƃł��i�j |

||

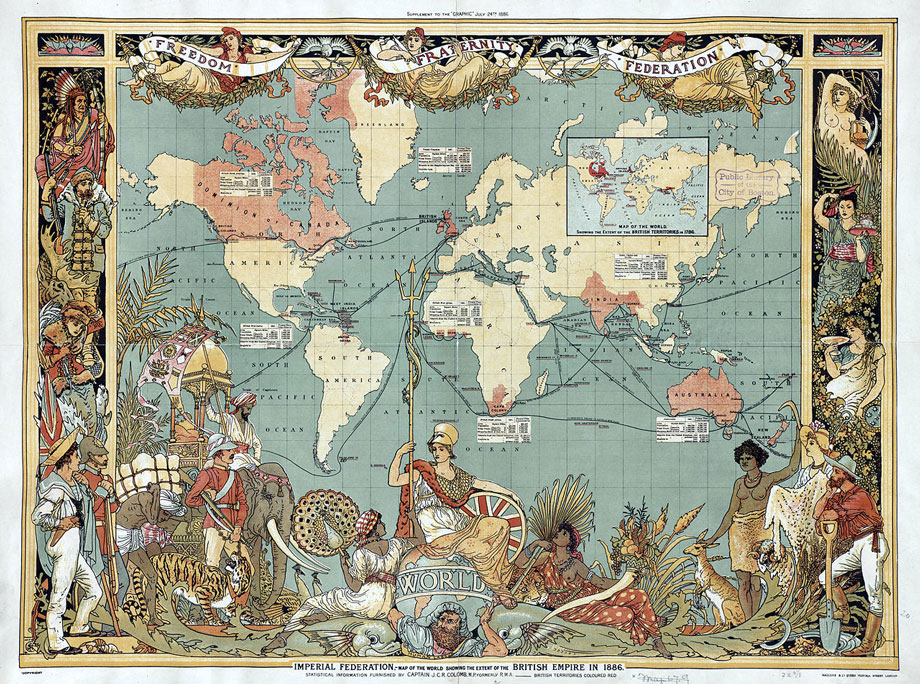

��p�鍑�i1886�N�j ��p�鍑�i1886�N�j |

���̕ӂ�̃C�M���X�̌o�ϊ����̕ω��́A��p�鍑�����E�̍H��Ƃ��čŐ������}�����w�p�N�X�E�u���^�j�J�x�̎���ƘA�����Ă��z������������ł��傤�BPax Britannica�A�w�C�M���X�̕��a�x���Ӗ����郉�e����ł��B���[�}�鍑�̉������w�p�N�X�E���}�[�i�i���[�}�̕��a�j�x�ɕ�������̂ł��B ��p�鍑�̍Ő�����19���I��������20���I�����܂ł̊��Ԃł����A���Ɂw���E�̍H��x�ƌĂꂽ1850�N������1870�N�����w���ăp�N�X�E�u���^�j�J�ƌ������Ƃ������悤�ł��B�~�b�h�E���B�N�g���A���ɑ������܂��B�C�M���X�͓��ɂ��̎����A�Y�Ɗv���ɂ��씲�����o�ϗ͂ƌR���͂�w�i�ɁA���R�f�Ղ�A���n�����I�݂Ɏg�������Ĕe�����ƂƂ��ĉh���܂����B ���̌�A���C�g�E���B�N�g���A���ɂ����ď����܂ōL���x���s���n��킯�ł��ˁB |

2-1-7. �M���@�ŐV�����͂��䓪����19���I���

�C�M���X���`���[���Y1���i1600-1649�N�j �C�M���X���`���[���Y1���i1600-1649�N�j |

�@�Â�����͕������グ���ҁA�D�ꂽ������O����r�������҂���ȏ��ݑΏۂł����B �ё��悩����`����Ă���ʂ�A�킢�̎���͒j�炵���������ƁA���ɑ傫�Ȕɉh�������炷���Ƃ��ł���҂��������`�ł����B |

| 19���I����ȍ~�Ɍ��т��グ�ď��݂����C�M���X�M�� | ||

| 1892�N -�Ȋw- |

1896�N -�|�p- |

1931�N -�Ȋw- |

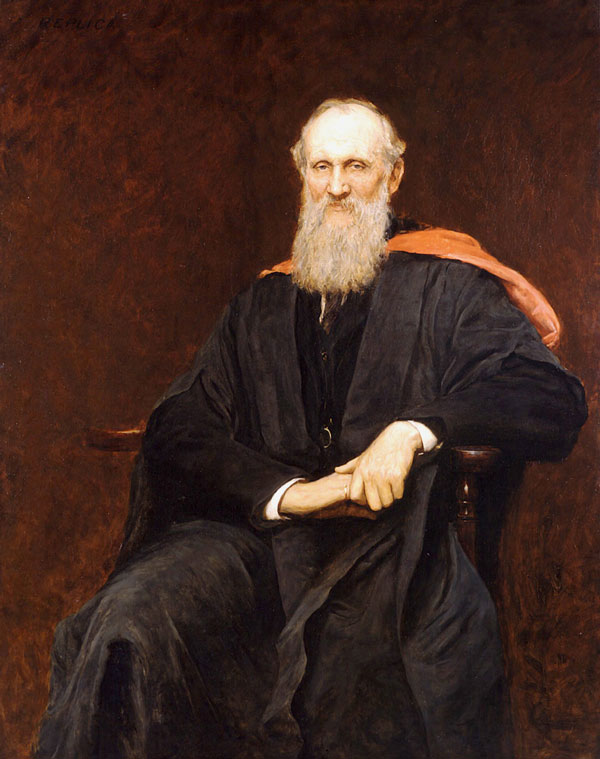

����P�����B���j�݃E�B���A���E�g���\���i1824-1907�N�j ����P�����B���j�݃E�B���A���E�g���\���i1824-1907�N�j |

����X�g���b�g���̃��C�g���j�݃t���f���b�N�E���C�g���i1830-1896�N�j1880�N�̎��摜 ����X�g���b�g���̃��C�g���j�݃t���f���b�N�E���C�g���i1830-1896�N�j1880�N�̎��摜 |

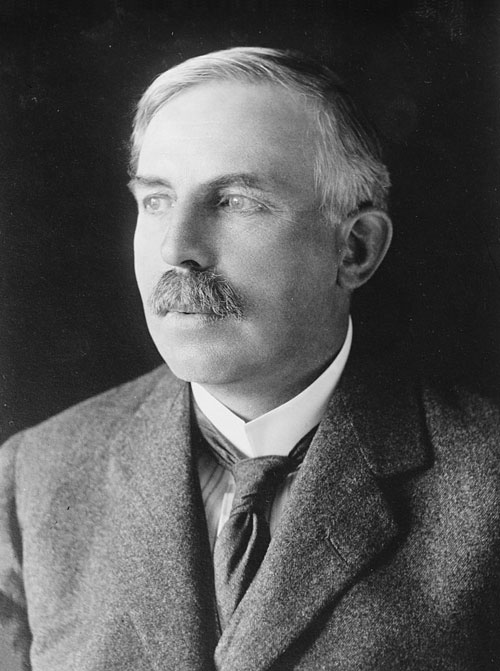

����l���\���̃��U�t�H�[�h�j�݃A�[�l�X�g�E���U�t�H�[�h�i1871-1937�N�j ����l���\���̃��U�t�H�[�h�j�݃A�[�l�X�g�E���U�t�H�[�h�i1871-1937�N�j |

�ߑ�́A�̂Ƃ͑S���قȂ�^�C�v�̐l�X�����݂���悤�ɂȂ�܂����B�u�ǂ�������M���ɂȂ��̂��H�v�ł��Љ���ʂ�A19���I�㔼����20���I�O���ɂ����Ắw�Ȋw�̎���x�ƂȂ�܂����B���̂��߁A�P�����B���j�݂�l���\���̃��U�t�H�[�h�j�݂̂悤�ɉȊw�̌��тŏ��݂����l���������܂��B�M���ŒZ�L�^�����l���Ƃ��Ă��L���ȃX�g���b�g���̃��C�g���j�݂͌|�p�̌��тł��B ���̂悤�Ɋw�|�Ɋւ�����т̏ꍇ�́A���قǐ�������ׂ��Ɋւ��鋭����S�͊����܂��A19���I�㔼����䓪���n�߂��͎̂�ɋߑ�ɓ����Ėf�Ղ⏤�Ƃō��𐬂������������ł����B���E�̍H��Ƃ��đ�ʐ��Y���A�A���n��������܂����ݍ����ă{���ׂ������V�����͂ł��B�ނ炪�M���ɏ������A�M���@�ŕ��𗘂�����悤�ɂȂ��Ă����܂����B |

||

2-1-8. �M���@���x�z���n�߂��V������

2-1-8-1. ���Ԃ������Ȃ���C�M���X�ŗ͂𑝂������X�`���C���h��

| �}�C�A�[�E�A���V�F���E���[�g�V���g��5�l�̑��q���� | ||

| �� -�h�C�c�̋�s��- |

�O�j -�C�M���X�S��- |

�ܒj -�t�����X�S��- |

�}�C�A�[�E�A���V�F���E���[�g�V���g�i1744-1812�N�j �}�C�A�[�E�A���V�F���E���[�g�V���g�i1744-1812�N�j |

�l�C�T���E���C�A�[�E���X�`���C���h�i1777-1836�N�j �l�C�T���E���C�A�[�E���X�`���C���h�i1777-1836�N�j |

�W���R�u�E�}�C�G�[���E�h�E���`���h�i1792-1868�N�j �W���R�u�E�}�C�G�[���E�h�E���`���h�i1792-1868�N�j |

������₷������Ƃ��ẮA���X�`���C���h�Ƃ�����܂��B�}�C�A�[�E�A���V�F���E���[�g�V���g��5�l�̑��q�����Œm���Ă��܂��B�t�����X�v���ɒ[���鍬��������i�|���I���푈�̎���܂ŁA���[���b�p�e���ɎU����5�l�̑��q�����̘A�g�ɂ���ċ����̍��𐬂��Ă��܂��B �O�j�̃l�C�T���E���C�A�[�E���X�`���C���h���C�M���X�S���ł����B�n�p��1798�N�A21�̎��ł����B�ڏZ��͑@�ۋƂ̒��S�n�}���`�F�X�^�[�ł��B���E�Ő悪���Ďn�܂����Y�Ɗv���ɂ���đ�ʐ��Y�����悤�ɂȂ����Ȑ��i��������ʂɎd����A�t�����X�v���ȗ����ʂ��������ĖȐ��i���������Ă����c���h�C�c�ɑ���A����ȗ��v���グ�܂����B���ԃ}�[�W���ߖ�̂��߁A�����i�̔����t���݂̂Ȃ炸�Ȏ�����F�Ƃɂ�����L���A�Ȏ��ƑS�̂������ɂȂ��Ă����܂����B �܂��ł����͋�s�ƂƂƂ���Ƃ̏o�g�ł�����A���ꂪ�ŏI�ڕW�ł͂���܂���ˁB�₪�ĖȎ��Ƃ̗��v������ɋ��Z�Ƃ���|����悤�ɂȂ�܂����B1804�N�ɂ̓����h���ɈڏZ���A1811�N��N�EM�E���X�`���C���h���T���Y�������A�ב֎�`�f�Ղ̋�s�Ƃɓ]���܂����B �i�|���I���푈�ɂ����Z�p�j�b�N�ɂ���ċ������������ۂ́A1810�N�ɉp���c��ɐݒu���ꂽ�n���ψ���ňӌ����q�ׂ�29�l�̐��Ƃ�1�l�Ƃ��đI��A�u���Ɍ����ȑ嗤�̏��l�v�ŐT�ݐ[���^���Ƃ��ĈÖ�������Ă��܂��B |

||

��p��s�Ƃ̃}�C�A�[�E�A���V�F���E���[�g�V���g�ɍ��Y��a����w�b�Z���I��� ��p��s�Ƃ̃}�C�A�[�E�A���V�F���E���[�g�V���g�ɍ��Y��a����w�b�Z���I��� |

5�l�Z��̕��}�C�A�[���������Ƃ����L���Ȍ��t�Ƃ��āA�uInfiltration instead of invasion�i�N���ł͂Ȃ��Z�����j.�v������܂��B ���̎�@�͈�ʐl�Ȃ�Αz�肵�Ȃ��悤�Ȏ��Ԃ͂�������̂́A�N������C�Â���ʂ܂ܕs�t���m���ɏh��𐬏A�ł���A���Ɍ����Ȃ����ł��B ��ʐl�Ȃ�Αz�肵�Ȃ��悤�Ȏ��ԂƂ����̂́A������Ă̑z�肪���C�ōs���邩��ł��B���ʂ͏�肭���������Ƃ������Ŋm�F�������̂ŁA�����������Ă���Ԃ�z�肵�܂��B�ނ�͎��̂悤�Ȗ}�l�Ƃ͈Ⴄ�悤�ł��i�j |

| �C�M���X�̃��X�`���C���h�� | ||

| �n�c -�p���ɈڏZ- |

�q -�����@�c��- |

�� -�����@→�M���@�c��- |

�l�C�T���E���C�A�[�E���X�`���C���h�i1777-1836�N�j �l�C�T���E���C�A�[�E���X�`���C���h�i1777-1836�N�j |

���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j |

���ネ�X�`���C���h�j�݃i�T�j�G���E���X�`���C���h�i1840-1915�N�j ���ネ�X�`���C���h�j�݃i�T�j�G���E���X�`���C���h�i1840-1915�N�j |

�u�N���ł͂Ȃ��Z�����B�v 1836�N�Ƀl�C�T������������ƁA��s�Ƃ�27���������j���C�I�l�����p���܂����B�J���X�}�n�Ǝ҂������������o�c�̓X���Ђ́A�ʏ��2��ڂŎ������A3��ڂŒׂ��Ƃ�����ۂ�����܂��B�������Ȃ���A���C�I�l�����ɂ߂ėD�G�������悤�ł��B ���Ƃ��x�z���悤�Ƃ����ꍇ�A�K�v�Ȃ͔̂���ȍ��͂Ɛ����I�Ȍ��͂ł��B���͂͏����������Ă��܂��B�����I�Ȍ��͂͂�����������Δ��������\�ł����A��������ɂ��Ă�������x�̑�������͕K�v�ł��B���̎���́A�C�M���X���x�z����̂͋M���K���ł����B�܂��͋M���@�ւ̐Z����ڎw���܂����B ���l�C�T���͑���4�l�̌Z��Ƌ��ɁA1822�N�ɃI�[�X�g���A�鍑�̃n�v�X�u���N�Ƃ���j�݈ʂƖ�͂����^����Ă��܂����B������p���ł������߁A���C�I�l����1838�N�ɒj�݂̏̍���тт钺���܂����B�����A����͂����܂ł��I�[�X�g���A�̒j�݈ʂł���A�C�M���X�ł͂���܂���B �M���@��ڎw�����[�g�Ƃ��āA�܂����݂��ċM���@�̋c�Ȃ郋�[�g������܂��B�܂��A��ɏ����@�̋c�ȂāA���̌�Ɏ݈ʂċM���@�ɈƑւ����郋�[�g���l�����܂��B�����Ȃ菖�݂���͓̂���ł��B�܂������@��ڎw�����Ƃɂ��܂����B |

||

�A�C�������h�̃W���K�C���Q�[�i1845-1849�N�j�̒Ǔ��� �A�C�������h�̃W���K�C���Q�[�i1845-1849�N�j�̒Ǔ��� |

�F�X�Ƒf�n������Ă������͂��ł����A�ڗ����̂Ƃ��Ă̓A�C�������h�̃W���K�C���Q�[�ł̋`�������B�ł��B1847�N��800���|���h�B���Ă��܂��B�����@�̋c�Ȃ邽�߂ɂ́A�I����������������̎x�����K�v�ł��B �W���K�C���Q�[�ł͖�100���l���쎀��a�����A�A�C�������h�̐l�X�̓A�����J��J�i�_�ւ̈ڏZ��]�V�Ȃ�����܂����B�A�C�������h�̐l���͏��Ȃ��Ƃ�20�`25%�������A10�`20�������O�ɈڏZ�����Ƃ���܂��B ���{�̐l��1��2,463���l�i2022�N�j�Ŋ��Z����ƁA2,500�`3,100���l�̐l�������ɑ������܂��B�����s�̐l����1,396���l�i2021�N�j�ŁA��s���̑��l����4,434���l�i2020�N�j�ł��B�����s�͊ۂ��Ɛl�����Ȃ��Ȃ�A��s���Ō��Ă����̔����ȏ�̐l�����Ȃ��Ȃ����̂Ɠ��������ł��B 40�l�w���Ȃ�A�N���X��8�`10�l�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂Ɠ����ł��ˁB����قǐ[���Ȏ��Ԃ��ƁA�����Ă���l�ł��瑊������ȏɂ��������Ƃ͑z���ɓ����܂���B �W���K�C���Q�[�͓���1847�N�͏��ł��������������ŁA�w�Í���47�N�iBlack '47�j�x�Ƃ������Ă��܂��B������"���Ă��"���^�C�~���O�ǂ�����𓊓�����A�L���x����ꂽ���Ƃł��傤�B |

1858�N�ɏ����@�ɏ��o�@���郉�C�I�l���E�h�E���X�`���C���h 1858�N�ɏ����@�ɏ��o�@���郉�C�I�l���E�h�E���X�`���C���h |

���N�A���C�I�l���͋��Z�̒��S�n�V�e�B�E�I�u�E�����h���I���悩��o�n���A���I���ʂ����܂����B�����A���ꂾ���ł͋c���ɂ͂Ȃ�܂���B�L���X�g���k�Ƃ��Đ錾���s���K�v������܂����B���_���l�ł��郉�C�I�l���͂�������݁A�u���E���ōł��x�݁A�ł��d�v�ŁA�ł��m������I����̑�\�҂��c����肷�邱�Ƃ��A���t��̌`���𗝗R�ɋ��ۂ��邱�ƂȂǂł��Ȃ��Ɗm�M���Ă��܂��B�v�Ɖ������Ă��܂����B �����@�́A���_�������̐錾��F�߂ă��_���l�c����F�߂�ׂ��Ƃ��錈�c��ʂ��܂����B�������Ȃ���M���@���ی����A���C�I�l���͋c���ɂȂ邱�Ƃ��ł��܂���ł����B �������A���C�I�l���͊ȒP�ɒ��߂�悤�Ȑl���ł͂���܂���ł����B���ւ��i��ւ��A���Ԃ��������Ă��O�x�߂čs���ΒB���͉\�ł��B |

2-1-8-2. �p���c��ɉ����郆�_�����͂̑䓪

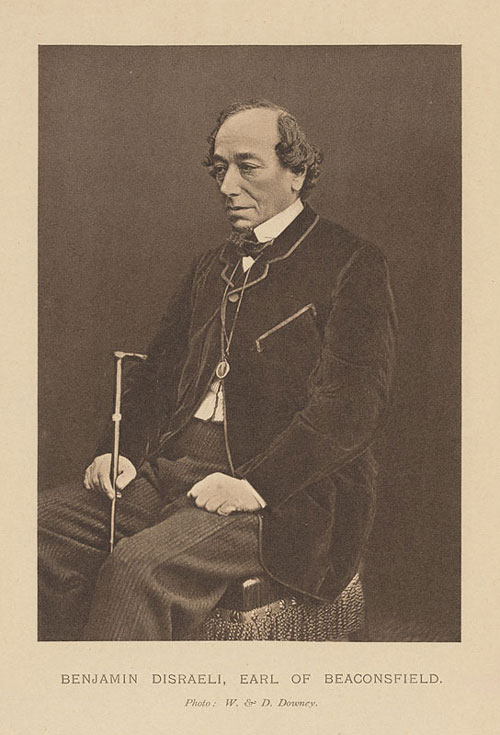

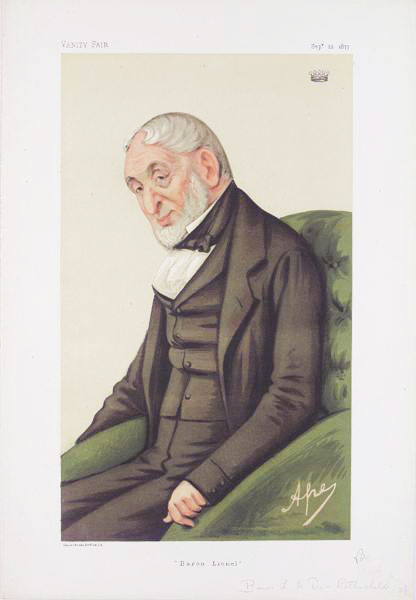

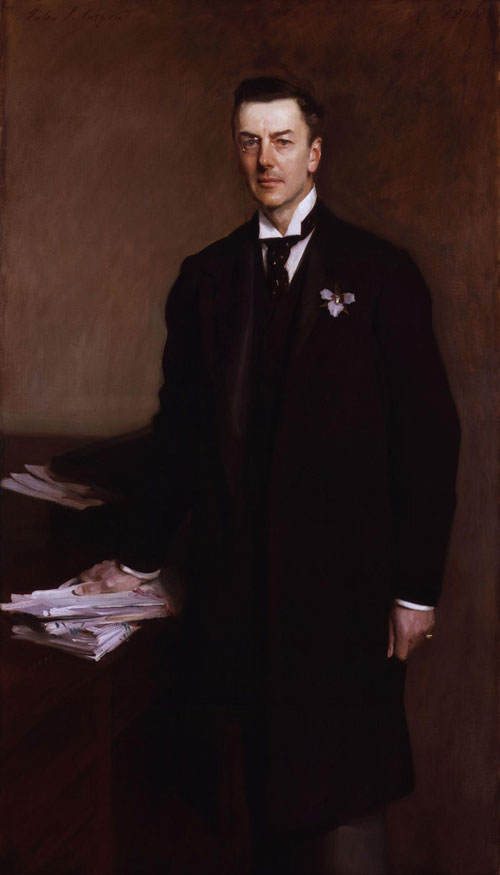

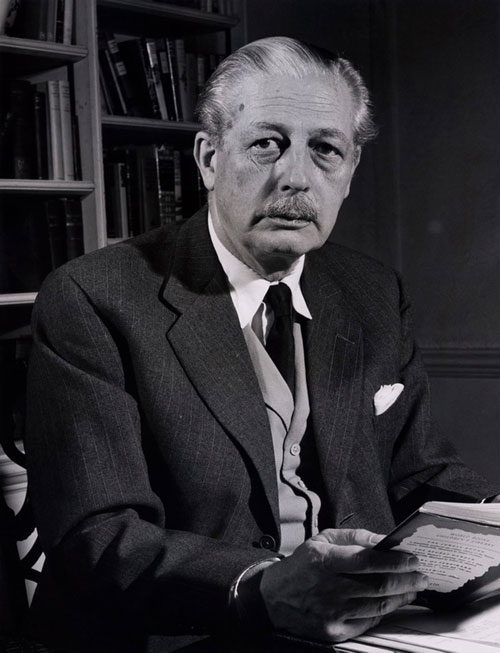

����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j ����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j |

���C�I�l���́A����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���Ɛe�����Ȃ�܂����B �f�B�Y���[���̓��_���l�ł����A12�ŃC���O�����h������ɉ��@���Ă���A4�x�̗��I���o��1837�N�ɏ����@�c���ƂȂ����l���ł��B �ێ�}���ŏ�w���ɏ��l�߁A�}��ƂȂ���2���ɓn��߂Ă��܂��i�ݔC�F1868�N�A1874-1880�N�j�B |

| ���_���l�̃f�B�Y���[���� | ||

| �c�� -�p���ɈڏZ- |

�� - |

�p���f�B�Y���[�� -�����@→�M���@�c��- |

���������l�x���W���~���E�f�B�Y���[���i1730-1816�N�j ���������l�x���W���~���E�f�B�Y���[���i1730-1816�N�j |

��ƁE�w�҃A�C�U�b�N�E�f�B�Y���[���i1808-1879�N�j ��ƁE�w�҃A�C�U�b�N�E�f�B�Y���[���i1808-1879�N�j |

����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j ����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j |

�f�B�Y���[���́A�c���̑�ŃC�M���X�ɂ���Ă��܂����B��c�̓X�y�C���̃��_���l�ŁA���F�l�c�B�A�ɈڏZ��ؐl�Ƃ��Đ������Ă��������ł��B�]�c���A�C�U�b�N�͋�s�ƂŁA���j�Ƀ��F�l�c�B�A�ł̋�s�Ƃ��p�����A1748�N�Ɏ��j�������c���x���W���~�����C�M���X�ɈڏZ�����܂����B�����őc���͊��������l�Ƃ��Đ������A���A�C�U�b�N�ɔ���Ȉ�Y���₵�܂����B ��}���A�����_���l�ŁA���ꋤ�ɗT���ł����B���A�C�U�b�N�͒����ȍ�ƂŁA�x���W���~���͗T���ȉƒ�ŕ��w�I���{��g�ɂ��Ȃ���M���q�I�Ɉ�����ƌ����Ă��܂��B ���a���ɋM���ł͂Ȃ��������ƁA���_���l�ł��邱��A�w�����Ȃ����ƂȂǂ�����A��������p���ɂ܂ŏ��l�߂��x���W���~���ɂ́w����オ��ҁx�̃C���[�W�������������ł��B�������Ȃ���A�{�l�͎���̌��Ɍւ�������Ă��܂����B���_���l�͉p���M���Ȃǂ��y���ɌÂ����j�����^�̋M���ł���A����Ɏ��g�̓��_���l�̒��ł��X�y�C���n��"�M��"�ł��邽�߁A�M���̒��̋M���ł���ƑI���ӎ��������Ă����悤�ł��B |

||

���B�N�g���A�����̈�Ԃ̒�����������r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1877�N���j ���B�N�g���A�����̈�Ԃ̒�����������r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1877�N���j |

�x���W���~���E�f�B�Y���[���́A���̒��ōł����B�N�g���A�������璞���������Ƃł��m���Ă��܂��B ����́A�f�B�Y���[���Ɍ������������Ă����v�A���o�[�g���z�̐�����̂��Ƃł��B |

2-1-8-3. �����E�O��ʂŋɂ߂ďd�v�l���������A���o�[�g���z

�v�����^�W�l�b�g������̃��B�N�g���A�����ƃA���o�[�g���z�i1842�N�j �v�����^�W�l�b�g������̃��B�N�g���A�����ƃA���o�[�g���z�i1842�N�j |

�A���e�B�[�N�W���G���[�����D���ȕ��ɂ́A�₩�ɒ�������"�L���b�L�����ӂ�"�ȎЌ��ɂ݂̂������������������������ł��傤�B ����ǂ��납�A����M���͂��ł����т₩�ȃh���X�𒅂ė������Ƃ���l���Ă����Ƃ��犨�Ⴂ���Ă���������������邩������܂���B ������������HERITAGE��HP�ɂ͋������������A�����܂œǂނ��Ƃ��Ȃ��ł��傤�i�j ����Ȃ킯�ŁA����M���̃A���e�B�[�N�W���G���[�𗝉������łƂĂ���Ȑ����E�O���ɂ��Ă������������܂��B |

���B�N�g���A�����i1819-1901�N)19�A1838�N ���B�N�g���A�����i1819-1901�N)19�A1838�N |

�N��Ƃ������ʂȒn�ʂɂ��������B�N�g���A�����́A�����E�O������ɂ߂ďd�v�ȗ���ł����B �ނ��덑�ƂƂ��ẮA�L���b�L�����ӂӂȎЌ���肻����̎d���̕������|�I�ɏd�v�ł��B |

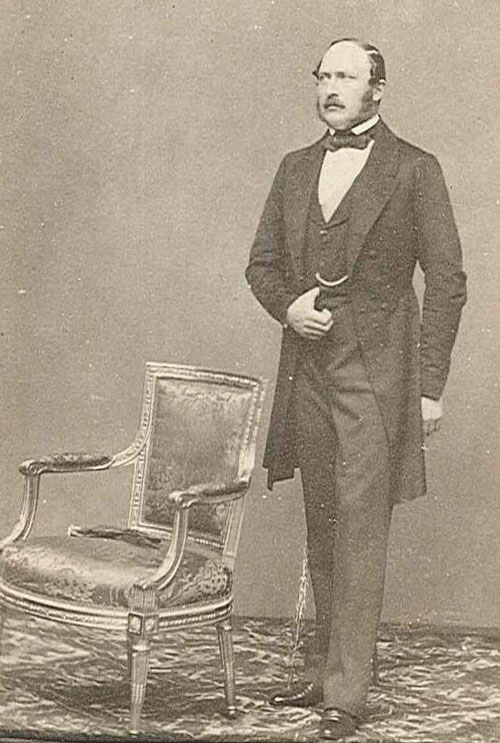

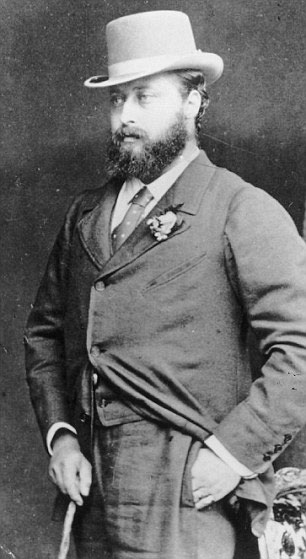

�����q����̃C�M���X���G�h���[�h7���i1841-1910�N�j5�� �����q����̃C�M���X���G�h���[�h7���i1841-1910�N�j5�� |

����̓��{�͂����L���Ȃ����Ő����ƂɂȂꂽ�肷�邽�߁A�����\�͂�O��\�͂�N�ł��ł���ȒP�Ȃ��̂ƌy������l�����邩������܂���B �������Ȃ�����ۂ͑S�������ł͂���܂���B���Ƃ��˔\����҂ł����Ă��A�l���݈ȏ�̓w�͕͂K�v�s���ł��B ����̂ɁA�������ƂȂ邱�Ƃ��m���Ȏ҂͓O�ꂵ�Ē鉤�w���X�p���^���炳��܂��B ���B�N�g���A�����v�Ȃ̒��j�o�[�e�B�i�G�h���[�h7���j�ւ̋���́A���s�҂ƌ����Ă��ǂ��قǂ̓��e�������Ƃ���\�������قǂł��B |

�I�[�X�g���A�c�違�n���K���[�����t�����c�E���[�[�t1���i1830-1916�N�j �I�[�X�g���A�c�違�n���K���[�����t�����c�E���[�[�t1���i1830-1916�N�j |

���l�ɁA�����N��Ƃ��đ��ʂ��邱�Ƃ��m�肵�Ă����t�����c�E���[�[�t���A�c��������n�v�X�u���N�Ƃ̓`���ɑ����Ē鉤���炪�{����܂����B �������Ɛ��܂����ł��B 6�ɂ͏T13���ԁA7�ɂ�32���ԁA12�ł�50���Ԃ̂���Ƃ������ނ̎��Ƃ��݂����܂����B 13�̎��ɂ͕��̂��߂��̃X�g���X�ŕa�C�ɂȂ�܂������A��͉Ȗڂ��lj�����A���Ƃ͒�6���Ɏn�܂���9���܂ő����������ł��B �悭�ߘJ�������A�Ђ˂�������Ȃ��������̂ł��B���ꂠ��҂̐ӔC���悭���o���Ă����̂ł��傤�B |

�Z�A�_�����[�}�c�郈�[�[�t2���̌������ŏj���ŗx��9�̃}���[�E�A���g���l�b�g�i�E�j1765�N �Z�A�_�����[�}�c�郈�[�[�t2���̌������ŏj���ŗx��9�̃}���[�E�A���g���l�b�g�i�E�j1765�N |

�����ŏd�v�Ȃ̂��A�����M���ł��A�j���Ə����ł͖{���͖������قȂ��Ă������Ƃł��B �j���������E�O�����i�����ŁA�����͊w�|�̐U���ƕ����̔��W���d�v�Ȗ����ł����B ������}���[�E�A���g���l�b�g�̗������ƁA�����I�ȋ��{����ɏd�_�I�Ɏd���܂�Ă��܂��B �������N��ƂȂ�ꍇ�A�j���Ə����̗����̋��{���K�v�Ƃ����킯�ł����A�I�[�X�g���A�c�違�n���K���[�����t�����c�E���[�[�t�̗Ⴉ����z���ł���ʂ�A������Ɩ���������߂��܂��B �V�Ɉ�����A���o�����˔\�������Ă��������x�͊�p�ɂ��Ȃ����Ƃ��ł��邩������܂��A��l�ł͖����ł��B�w�͂łǂ��ɂ��Ȃ�̈���Ă��܂��B |

| ���B�N�g���A�����̋���� | |

| ���F8���������A��F�h�C�c�o�g | ����W�F�h�C�c�o�g |

�ꃔ�B�N�g���A�ƃ��B�N�g���A�����i1824-1825�N��) �ꃔ�B�N�g���A�ƃ��B�N�g���A�����i1824-1825�N��) |

���C�[�[�E���[�c�F���i1784-1870�N�j58�� ���C�[�[�E���[�c�F���i1784-1870�N�j58�� |

���Ƃ��˔\�Ɍb�܂ꂸ�Ƃ��A�����͖����ł��A������x�͓w�͂łǂ��ɂ��ł����͂��ł��B�������A���B�N�g���A�����͊��I�ɂ��b�܂�܂���ł����B�C�M���X�����炿�̕��A�P���g���G�h���[�h�E�I�[�K�X�^�X���q�̓��B�N�g���A����������8�����̎��A52�ŖS���Ȃ�܂����B �ꃔ�B�N�g���A�̓h�C�c�i�_�����[�}�鍑�U�N�Z�����R�[�u���N���U�[���t�F���g�����j�o�g�ŁA�p�ꂪ�b���Ȃ��܂܉ł��܂����B���B�N�g���A�����̋���W���C�[�[�E���[�c�F�����h�C�c�o�g�ł����B���R�A�h�C�c�ꂪ���C���̊��ƂȂ�܂��B�l�͂ǂꂾ�������ɊO�����b����悤�ɂȂ��Ă��A�v�l�͕ꍑ��ōs���Ƃ���܂��B��p�鍑�̌N��ɏA���҂Ƃ��āA��������������{�����Ƃ����C���܂�Ŋ������Ȃ����ł��B |

|

| �撣�������B�N�g���A���� | ���{�ɏG�ł��A���o�[�g���z |

���B�N�g���A�����i1819-1901�N)11���A1830�N ���B�N�g���A�����i1819-1901�N)11���A1830�N |

�U�N�Z�����R�[�u���N���S�[�^���q�A���o�[�g�i1819-1861�N�j21���A1840�N�� �U�N�Z�����R�[�u���N���S�[�^���q�A���o�[�g�i1819-1861�N�j21���A1840�N�� |

�����{�l�͐����́w�^�ʖڂȗǂ��q�x�ŁA�����������E���Ĉꐶ�����Ɋ撣��܂����B�������A�˔\�̗L���͕�����܂��������߂��܂����B ���B�N�g���A�����̓h�C�c�o�g�̃A���o�[�g���q�ɍ��ꍞ�݃v���|�[�Y���A1840�N�Ɍ������܂����B�A���o�[�g���z�͌����ڂ̗ǂ������łȂ��A����M���̒��ł��ڂ�������قǂ̋��{�ƍ˔\�������Ă���A�܂��ɗ��z�̉��q�l�������悤�ł��B���̃A���o�[�g���z�͌�����A���g�̍������{�ɔ�ׁA�����̋��{�̂��܂�̐��ɋ������܂����B�N��́A���܂₽���̉����Ƃ͑S�����ꂪ�Ⴂ�܂��B�傢�ɖ�莋���܂����B �A���o�[�g���z�́A������1������W���C�[�[�E���[�c�F���Ƃ݂Ȃ��܂����B���[�c�F���͏�����5�̎�����ƒ닳�t�߁A�ꓯ�R�ɕ���Ă��܂����B�����̌�����͎����Ƃ��Ďd���A�鏑�����߁A�����̗\�Z�⏔�X�̐l�����������Ă��܂����B�A���o�[�g���z�͂��̎d���Ԃ�ɖ��������A���N�ɂ̓��[�c�F���̉�C���l����悤�ɂȂ�܂����B�����͖Ҕ����܂������A����1842�N�ɃA���o�[�g���z�����[�c�F�����{�삩��Ǖ����܂����B ���̕�����������ƁA�h�C�c�o�g�҂�̔e�������ɂ������܂��B���B�N�g���A�����̕������W���h�C�c�l�A�v�A���o�[�g���z���h�C�c�l�ł��B���ہA���B�N�g���A�������A���o�[�g���z�ƌ�������ۂɂ́A�u�h�C�c�l���p��������������Ƃ���ł́H�v�ƌ��O����l�����������悤�ł��B |

|

���B�N�g���A�����ƃA���o�[�g���z��������n�Ԃւ̑_�������i1840�N�j ���B�N�g���A�����ƃA���o�[�g���z��������n�Ԃւ̑_�������i1840�N�j |

�������Ȃ���A���o�[�g���z�́A���B�N�g���A�����ɂƂ��Ė{���ɗ��z�I�ȉ��q�l�ł����B �V�����X�ɑ_�����ꂽ�ۂ́A�A���o�[�g���z���g������ă��B�N�g���A���������܂����B |

�����o�[���q�݃E�B���A���E�����i1779-1848�N�j65�� �����o�[���q�݃E�B���A���E�����i1779-1848�N�j65�� |

�A���o�[�g���z�͖{���ɗD�G�������悤�ł��B ���B�N�g���A���������ʎ��A�̓����o�[���q�݃E�B���A���E�����ł����B���𑁂��ɖS�����A������O��ʂł̓K�ȑ��k�������Ȃ���������������ɂ����l���ł��B �����o�[���q�݂͑�������A���o�[�g���z�̔�}�ȍ˔\���������A�����ɑ��āu�A���o�[�g���͎��ɓ��̐�邨���ł��B�ǂ����A���o�[�g���̋邱�Ƃ��悭�������Ȃ����܂��悤�ɁB�v�Ɛi�����������ł��B |

���B�N�g���A�����̎O�j�A�[�T�[���q�ɑ��蕨������E�F�����g�����݁i1851�N�j ���B�N�g���A�����̎O�j�A�[�T�[���q�ɑ��蕨������E�F�����g�����݁i1851�N�j�w�����O���m�̗�q�x��͂����\�} |

�j���̒��ɂ́u�����I�����I�v�Ǝ��Ȍ����~���ۏo���Ŏ咣����l����萔���݂��܂����A�A���o�[�g���z�͂��������܂���ł����B���̔�}�Ȃ�˔\�����Ȍ����̂��߂ł͂Ȃ��A���B�N�g���A�����̂��߂Ɏg���܂����B���т��グ�Ă��咣���邱�ƂȂ��A���B�N�g���A�����̉��̉��̗͎����ɓO���܂����B���̊G��ł��A�Y�����݂����ȕ`�������������ے����Ă��܂��B |

�w�C���O�����h�̈̑傳�̔錍�x�i�g�[�}�X�E�W���l�X�E�o�[�J�[�@1863�N���j �w�C���O�����h�̈̑傳�̔錍�x�i�g�[�}�X�E�W���l�X�E�o�[�J�[�@1863�N���j�C���O�����h�̈̑傳�̔錍�����A�t���J�̉��ɐ�������n�����B�N�g���A���� |

������u���A�A���o�[�g�̃I�o�P�H�I�v�ƈ�u���Ⴂ���Ă��܂������Ȃ��炢�A�ڗ������Ђ�����ƕ`����Ă��܂��B |

���B�N�g���A������Ɓi1846�N�j���C�����E�R���N�V���� ���B�N�g���A������Ɓi1846�N�j���C�����E�R���N�V���� |

�������Ȃ���A���̕����������ɂ���ă{���{�����������������𗧂Ē����A1850�`1870�N��ɂ����Ắw�p�N�X�E�u���^�j�J�x�Ƃ��Ă��قǂ̑�p�鍑�Ő�����z���グ�A���E���̖���������ƂȂ�1851�N�̃����h��������听���ɓ������̂��A���o�[�g���z�̉e�̊����Ă����ł����B ���B�N�g���A���͍L�����Ƃ��ă��B�N�g���A�������ڗ����܂����A������O���͍˔\�����Ă�����100%�M���ł���v�ɑS�ĔC���A���B�N�g���A�����͓�������w�̎q��Ɍb�܂�A�K���ȉƒ�����\���A���E�̒��S�����p�鍑�̌N��Ƃ��ĈЌ������邱�Ƃ��ł����̂ł��B |

�A���o�[�g�L�O��̃A���o�[�g�������i1872�N�j �A���o�[�g�L�O��̃A���o�[�g�������i1872�N�j"Close-up of Albert Memorial" ©User:Geographer(10 November 2014)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

��������B�N�g���A�������g���N�����������Ă��邩�炱���A���o�[�g���z�̎���A�u�v�̈̑傳��m���Ăق����I�v�Ɗ���Ă��̂悤�ȋ����b�L����������킯�ł��B ������ŃA���o�[�g�炵���Ȃ��A���ۂ��̑��̓C�M���X�l�̊��o�I�ɂ��s�]�̂悤�ł����A�����̐[�����Ɗ��ӂ̋C�����͓`����Ă��܂��B�����̓A���o�[�g����]����قNj��{���A�Z���X�ɂ��b�܂�Ȃ������悤�Ȃ̂ŁA�_�T���̂͂��傤���Ȃ��ł������E�E�B ���Ȃ݂ɂ��̑��́A�A���o�[�g���z�̂��A�ő傫�ȍ����ƂȂ��������h�������̗]����ō���������ł��B |

2-1-8-4. �A���o�[�g���z�̑����̐����I�e��

�A���o�[�g���z�i1819-1861�N�j41�� �A���o�[�g���z�i1819-1861�N�j41�� |

�A���o�[�g���z��42�ŋ}�����܂����B ��ɍ����G�h���[�h7���ƂȂ钷�j�o�[�e�B�͂܂�20�B������O���Ŋ���ɂ͌o���l���Ȃ���߂��܂����B �u�A���o�[�g�������ƒ��������Ă���A�C�M���X�̉����͂����ƒ��������Ă������낤�B�v ����������قǁA�C�M���X�ɂƂ��ăA���o�[�g���z�̑����̉e���͎��͑傫�����̂ł����B |

�������B�b�L�[�ƃ��B�N�g���A�����v�ȁi�E�B���U�[��@1840-1843�N���j �������B�b�L�[�ƃ��B�N�g���A�����v�ȁi�E�B���U�[��@1840-1843�N���j |

�N��Ƃ���"�̂���"�ɂ��Ă������B�N�g���A�����ł����A���ۂ̃��B�N�g���A�����͂����������Ƃ��D��ł����킯�ł͂���܂���ł����B�����Ƃ��āA�撣���ċ��h���Ă��������ł��B �{���̃��B�N�g���A�����͂ƂĂ������炵���A�����Ƃ₩�ɂ��ĉ��q�l�ɗ����Đ����Ă������l�������悤�ł��B�X�|�[�c���\�ŃA�N�e�B�u�A�n���e�B���O�ɂ��o�����Ă������j�̉ŃA���N�T���h���܂ɑ��A�u�������n���e�B���O�Ȃɕt���čs�����̂ł͂���܂���I�v�ƌ����Ă��������ł��B���B�N�g���A�����͉Ƃő�l�����A���҂��Ă��銴���ł��ˁB |

�����q�܃A���N�T���h���ƃo�X�P�b�g�ɓ�����2�l�̎q�������i1865-1867�N�j �����q�܃A���N�T���h���ƃo�X�P�b�g�ɓ�����2�l�̎q�������i1865-1867�N�j�y�o�T�zRoyal Collection Trust / Queen Alexandra when Princess of Wales (1844-1925) with two children in basket saddles © Her Majesty Queen Elizabeth II 2022 |

�A�N�e�B�u�Ŗ��邢���i�������A���N�T���h���܂́A�Ќ��E�̉ԂƂ��đ�l�C�����������ł��B���{��Z���X���d�v������㗬�K���ɂ̓A���N�T���h���܂̂悤�ȏ����̕����D�܂ꂽ�悤�ł����AGen�����̂悤�ȃA�N�e�B�u�ȏ������D�݂������ł����A�l�ɂ͌����s����������܂����ˁB |

�I�p�[���̃e�B�A���𒅂������B�N�g���A�����i1819-1901�N�j �I�p�[���̃e�B�A���𒅂������B�N�g���A�����i1819-1901�N�j |

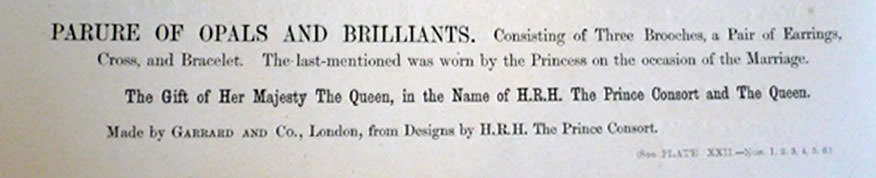

���B�N�g���A�����͉��������A���o�[�g���z�ɗ��肫��ł����B �t�@�b�V�����Ɋւ��Ă������������悤�ł��B�u���͂��ꂪ�D���I�v�ƌ����悤�ȁA�m�ł����Ί��o����I�Z���X�͎����Ă��Ȃ������悤�ł��B �A���o�[�g���z�̓I�p�[�����D���ł����B ���̂��߁A���B�N�g���A�������D��ŕp�ɂɃI�p�[���̃W���G���[��g�ɒ����Ă��܂����B |

|

|

���B�N�g���A�����̓I�p�[�����D���������Ƃ���܂����A���ۂ̂Ƃ���́u�A���o�[�g���z���D���Ȃ��̂��D���I�v�ƌ����̂����B�N�g���A�����������悤�ł��B |

|

���B�N�g���A��������A���N�T���h���܂ւ̃E�F�f�B���O�E�M�t�g�i1863�N�j ���B�N�g���A��������A���N�T���h���܂ւ̃E�F�f�B���O�E�M�t�g�i1863�N�j |

||

�I�p�[�����Z�b�g���ꂽ�I���W�i���̃I���G���^���E�T�[�N���b�g�E�e�B�A���𒅂������B�N�g���A�����i�A���o�[�g���z�ɂ��f�U�C���@1853�N�j �I�p�[�����Z�b�g���ꂽ�I���W�i���̃I���G���^���E�T�[�N���b�g�E�e�B�A���𒅂������B�N�g���A�����i�A���o�[�g���z�ɂ��f�U�C���@1853�N�j |

�u���Ȃ��F�ɐ��܂肽���B�v �A���o�[�g���z�������l��������A�ȒP�Ɉ��p���ꂻ���ł��ˁB���ۂ͂����ł͂Ȃ��A�C�M���X�̂��߂ɐs�����Ă��ꂽ�̂ō����h���܂����B �v�w����1819�N���܂�A�����N�ł����B�������܂��Ⴉ�������炱���A�܂���42�ŕv�������Ȃ�đz���������A�v�ɑS�Ă𗊂肫���Ă����ł��傤�B �o�����܂Ƃ��ɂȂ��A1�l�ł͉����ł����A�܂Ƃ��ɐ������Ă⌈��������Ȃ��̂͊m���ł��B�A���o�[�g���z�S����́A���ƂƂ��Ă̐�]�I�ȏ����z������������Ǝv���܂��B |

|

2-1-8-5. �A���o�[�g���z������̐��E�ɂ�����f�B�Y���[���̑䓪

���B�N�g���A�����̈�Ԃ̒�����������r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1877�N���j ���B�N�g���A�����̈�Ԃ̒�����������r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1877�N���j |

��ɂ��Љ���ʂ�A���̒��ōł����B�N�g���A�������璞�������̂����_���l�̃x���W���~���E�f�B�Y���[���ł����B �A���o�[�g���z������̂��Ƃł����A���͉��z�̓f�B�Y���[���Ɍ������������Ă��܂����B |

| �����I�� | |

| ���R�f�Վ�` | �ی�f�Վ�` |

�A���o�[�g���z�i1819-1861�N�j �A���o�[�g���z�i1819-1861�N�j |

����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j1852�N�A47�� ����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j1852�N�A47�� |

�����I�Η������̗��R�ł��B�ڍׂ͂����ł͊������܂����A�A���o�[�g���z�����R�f�Վ�`���������Ƃɑ��A�f�B�Y���[�����ی�f�Վ�`���������Ƃ��w�i�ɂ���܂��B�ی�f�Քh���u�h�C�c�l�̉��������R�f�Քh�ƌ������āA�C�M���X�̔_�Ɨ������h�C�c�ɔ��������Ƃ��Ă���I�v�Ɖ����ᔻ���s���A�ی�f�Չ^���̐擪�ɗ����Ă����f�B�Y���[���ɃA���o�[�g���z�͌�����������Ă��܂����B �ی�f�Վ�`�����ɂȂ�������Ȃ��A���o�[�g���z�̓f�B�Y���[����s�M���A������������Ă��������ŁA���ɂ��F�X�ȗ��R����������������܂���B ���R�Ȃ���A���o�[�g���z���D���Ȃ��̂��D���A�A���o�[�g���z�������Ȏ҂������ȃ��B�N�g���A�������A�f�B�Y���[���ɂ͌�����������Ă��܂����B �������ӂ̂܂܂ɑ���̂̓`���������ł��ˁiT T�j �A���o�[�g���z�Ɏ��s���ċC�ɓ�����A��������C�ɓ�����̂Ɠ��`�ł��B�ǂ���ʂ��Ƃ����悤�Ƃ���y���������Ƃł��傤�B�����A�A���o�[�g���z�̓C�M���X�ɂƂ��Đ��������Ƃ����悤�Ƃ��钴�^�ʖڂȐl��������ɁA���Ȃ�̐�҂ł�����܂����B�ǂ���ʊ�݂͌�������Ă��܂����߁A��肢�邾���ł͛@�v�͏�肭�����Ȃ����ɂ������z�����܂��B |

|

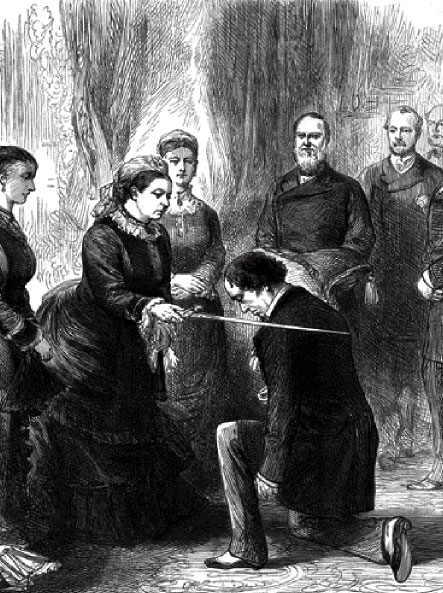

��ʂ�~�����郔�B�N�g���A�����̕��h��i�p���`�@1876�N4��15�����j�C���h�l�̊i�D����������r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[�����C���h�銥�Ɖp���������������Ă���l�q ��ʂ�~�����郔�B�N�g���A�����̕��h��i�p���`�@1876�N4��15�����j�C���h�l�̊i�D����������r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[�����C���h�銥�Ɖp���������������Ă���l�q |

�A���o�[�g���z�������Ȃ��Ȃ�A���B�N�g���A�����͂�����ł����邱�Ƃ��ł���ł��傤�B �ň��Ƃ��������łȂ����������S�Ă𗊂���Ă����v���}������A���̎�����S�ɂ����ނ̂͗e�Ղł��B �f�B�Y���[���͐S��͂ނ̂����ӂ������悤�ŁA���ɏ�������͂�����K�w����l�C�������������ł��B �f�B�Y���[���͎��̂悤�ɋL�q���Ă��܂��B �u���݂͂ȋ��h�S�����B�j�̒��ɂ͋��h�S��S�������Ȃ��҂����邪�A���h�S���������j�̋��h�S�́A���̋��h�S�ł͋y�т����Ȃ��قnj������B�v ����Ȓj�̋��h�S�����f�B�Y���[���ɂƂ��āA���̏����ȋ��h�S�����Ďx�z���A�ӂ̂܂܂ɑ���̂͂��Ƃ��ȒP�Ȃ��Ƃ�������������܂���B |

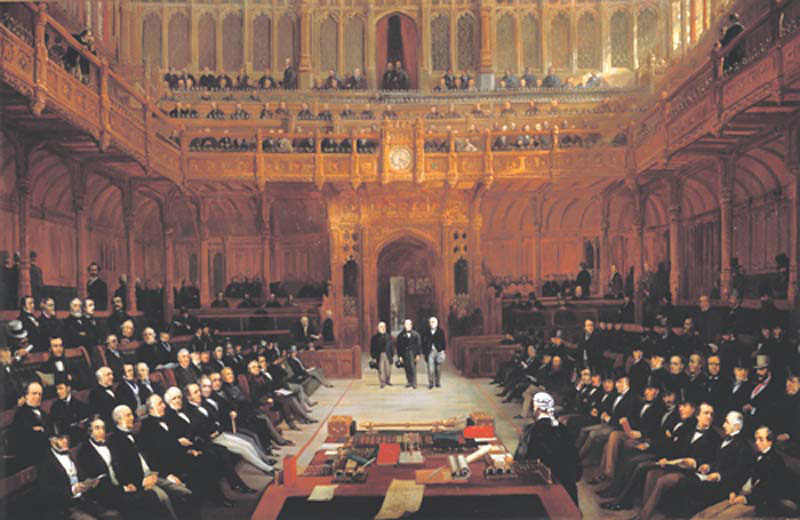

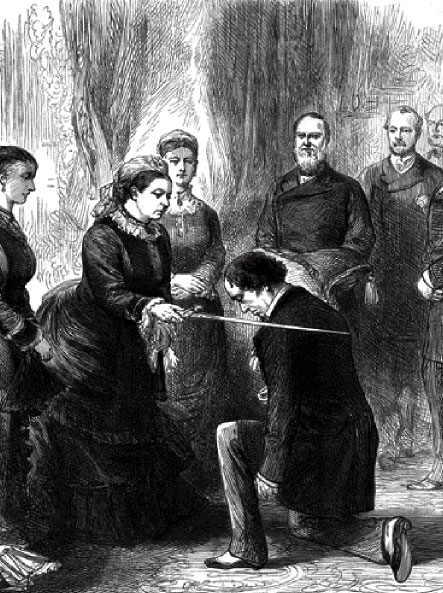

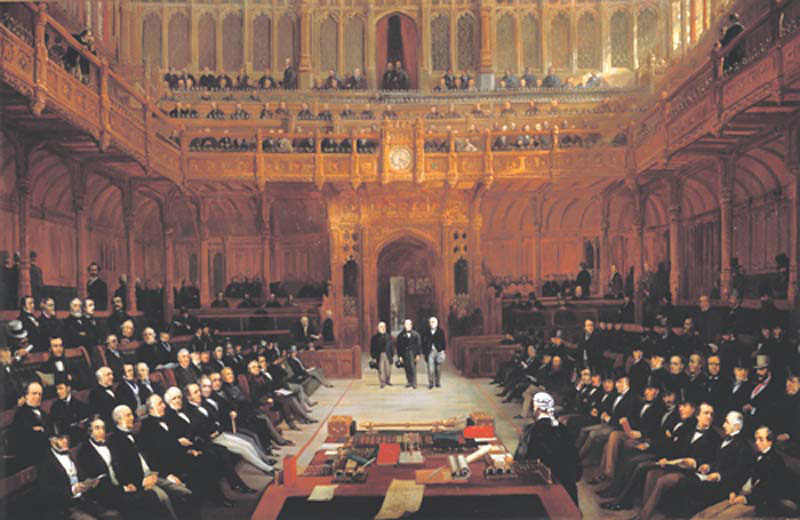

���B�N�g���A���������ʂ̓��ɏ��߂ĊJ���������@��c�i1838�N�j ���B�N�g���A���������ʂ̓��ɏ��߂ĊJ���������@��c�i1838�N�j |

���B�N�g���A������18�ő��ʂ������A�P���W���g���{�a�ōŏ��̐����@��c���J����܂����B���̎��A�����ږ⊯�����h�n�[�X�g�j�݂̂����Ƃ��āA32�������f�B�Y���[�������s���܂����B ��c���I���������h�n�[�X�g�j�݂́A�f�B�Y���[���ɂ��̎��̌��i��b���܂����B��l�̏��������E�ҁA�����A�����Ƃ����̐^��I�R�ƕ����A�ʍ��ɍ�����i�B�C�M���X���ōł����Ђ���j�������A��l�̏����ɋR�m�̐������������i�B ���̌��i���v���`���ăf�B�Y���[���͓��������A���̓������g�������̑O���삢�Ă��̎�ɃL�X�����A�R�m�̒�������������Ɗ���������ł��B |

���B�N�g���A��������K�[�^�[�M�͂����^����鏉��r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1878�N�j ���B�N�g���A��������K�[�^�[�M�͂����^����鏉��r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1878�N�j |

����͎������܂����B �����̒��������f�B�Y���[����1876�N��2�݈̎ʂ����݂��܂����B ������1878�N�ɂ��K�[�^�[�M�������^����܂����B �n�݂�1348�N�A�����������b���̌M�ݎm�͏펞24���܂łƐ��������A�C���O�����h�̍ō��M�͂ł��ˁB |

����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j ����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j |

�f�B�Y���[���̓A���o�[�g���z���S���Ȃ�����A�A���o�[�g�����̐擪�ɗ����A�A���o�[�g���z�̐l�i��J�ߏ̂��鉉�����s���Ȃǂ��ă��B�N�g���A�����̐S��݂͂܂����B �{���̏��͕�����悤������܂��A��������S�Ƃƌ������A�ŏ����炻�̋C���X�ƌ�����ۂ��`����Ă��܂��ˁB �h�{��Ԃ��q����Ԃ��C�M���X�ōł��b�܂�Ă���͂��̉p�������ɉ����āA�A���o�[�g���z�̂��܂�ɂ��������鎀�́A�łȂǂɂ��ÎE�����������Ƌ^���Ă��܂��܂��B �A���o�[�g���z�̉e���������Ȃ������B�N�g���A�����́A����Ƀf�B�Y���[���ɍD�ӂ���悤�ɂȂ��Ă����܂����B |

����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j ����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j |

���������ӂłȂ��Ă��A�N��Ƃ�������ɂ��郔�B�N�g���A�����͐���������邱�Ƃ͂ł��܂���B�����ŒN���𗊂�ɂ���͕̂K�R�ł��B 1861�N�ɃA���o�[�g���z���S���Ȃ�܂������A1866�N�̑�O���_�[�r�[���ݓ��t�̍��ɂ́A���B�N�g���A�����͊��S�Ƀf�B�Y���[���ɍD������悤�ɂȂ��Ă��������ł��B �f�B�Y���[������C�̎ɂȂ��2�l�̐e�����͑����A1868�N�t�����烔�B�N�g���A�����͎��炪�E�ԑ����f�B�Y���[���ɑ���A�f�B�Y���[���͂��̂���Ɏ����̏����𑗂�Ƃ����ԕ��ɂȂ��Ă��܂����B |

�x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j �x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j |

��S�Ƃ̃f�B�Y���[���͈Ⴄ��������܂��A���B�N�g���A�����̕��͊��S�ɗ��ɗ����Ă��銴���ł��ˁB �A���o�[�g���z���ň��̐l���������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤����ǁA��{�I�ɂ͒j���ɗ��肽���A����Ȃ��Ɛ����Ă����Ȃ������������̂�������܂���B |

�����@�v�[���̐��W���[�W�E�z�[���̃f�B�Y���[���� �����@�v�[���̐��W���[�W�E�z�[���̃f�B�Y���[����"Earl of Beaconsfield statue, Liverpool (1)" ©Reptonix free Creative Commons licensed photos(18 March 2012)/Adapted/CC BY 3.0 |

�f�B�Y���[����1881�N�A76�ŗ������܂����B ���B�N�g���A�����̔߂��݂͐[���A�]������ۂ̓V���b�N�̂��܂肵�炭���������Ȃ����������ł��B �������Ă��܂������A�f�B�Y���[���{�l�̈⌾�ɂ���ăq���[�G���f���̐��}�C�P���y�уI�[���E�G���W�F���Y����ő��V���s���܂����B ���B�N�g���A�����͑��V�ւ̎Q������]���܂������A�����͌N�傪�b���̑��V�ɎQ�邱�Ƃ͋֎~����Ă������߁A���Ԃ��Ԓf�O���܂����B ����ɕ�Q�����]���܂����B |

���B�N�g���A�����ɂ��f�B�Y���[���L�O��i1882�N�j ���B�N�g���A�����ɂ��f�B�Y���[���L�O��i1882�N�j"St Michael and All Angels 20080726-13" ©Hans A. Rosbach(26 February 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

���B�N�g���A�����̓q���[�G���f���ɒ����ƁA�f�B�Y���[�����q���[�G���f���ōŌ�ɕ�������������Ă��狳��Ɍ������������ł��B �@��Ԃ�������̊��̏�ɁA����̉ԗւ������܂����B �܂��A����Ɏ��g�̑z�������嗝�̋L�O���ݒu�����܂����B |

�v�������[�Y "Prolecno cvece 3" ©Pokrajac(28 February 2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0 �v�������[�Y "Prolecno cvece 3" ©Pokrajac(28 February 2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

�f�B�Y���[���̓v�������[�Y���D�������������ŁA���B�N�g���A�����͑��V�̍ۂɃv�������[�Y�𑗂�܂����B����ɂ��A�����Ă��܂��B |

�v�������[�Y�E�f�C�ŏ��������f�B�Y���[���L�O��i1886�N�j �v�������[�Y�E�f�C�ŏ��������f�B�Y���[���L�O��i1886�N�j |

�f�B�Y���[����2�x�ڂ̖����ƂȂ�1883�N4��19���A���{���ƎO����ł����A�f�B�Y���[�����̏��������s���܂����B ��������������ɁA���N4��19���Ƀv�������[�Y���������蒅�p�����肷��w�v�������[�Y�E�f�C�x�̏K�����C�M���X�ɍL�܂�܂����B |

�v�������[�Y�E�f�C�i�t�����N�E�u�������[�@1885�N�j �v�������[�Y�E�f�C�i�t�����N�E�u�������[�@1885�N�j |

��ꎟ���E��풆�Ƀf�B�Y���[�����ւ̃v�������[�Y�̏���t�����ꎞ���~���ꂽ���ƂŁA���̏K���͐��ނ��Ă��܂��܂������A����܂ł͍����I�ȃC�x���g�����������ł��B |

| ���B�N�g���A�����̒��������j���̑� | |

�A���o�[�g�L�O��̃A���o�[�g�������i1872�N�j �A���o�[�g�L�O��̃A���o�[�g�������i1872�N�j"Close-up of Albert Memorial" ©User:Geographer(10 November 2014)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

�����h���E�p�[�������g�̃f�B�Y���[�����i1883�N�j �����h���E�p�[�������g�̃f�B�Y���[�����i1883�N�j"Benjamin Disraeli monument" ©Tbmurray(24 February 2012)/Adapted/CC BY 3.0 |

���N����ȃC�x���g���Â��悤�ɂȂ������ƂŃf�B�Y���[���͎���A�}�h���������I�p�Y�ɏ����������ł��B���X�Ƃ��Љ�܂������A���lj����������������̂��ƌ����ƁA����قǃ��B�N�g���A�����̒������������Ƃ������Ƃ������Ƃł��B �ǂ��ł��ǂ��ł����A����ς葜�ɂ͋����b�L�͂��Ȃ������ǂ��ƌl�I�ɂ͊����܂����i�j ���Ȃ݂Ƀf�B�Y���[���̐����ƂƂ��Ă̌��т͉����ƌ����ƁA�C�M���X�̒鍑��`�̖����J���������ƂƂ��ĕ]������Ă��܂��B |

|

2-1-8-6. ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�̐��E�Q��

���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j |

���āA���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�ɘb��߂��܂��傤�B 1847�N�ɏ����@�̑I���ɓ��I�������̂́A���_�����ł̐鐾���F�߂��Ȃ��������ߋc���ɂ͂Ȃ�܂���ł����B �f�B�Y���[���̂悤�ɃL���X�g���ɉ��@����Ƃ�����i���l�����܂����A�c���ɂȂ邱�Ƃ��̂��̂����A���_�����̃��_���l�Ƃ��ċc���ɂȂ邱�Ƃ��d�v�������悤�ł��B ������������ׂ��A�s�͂��܂����B�Ƃ͌����Ă��A�����w�͂�������������K��������������Ƃ������̂ł͂���܂���B |

�咣���������āA�����U���ΒN���������Ă����A�N��������Ă����Ƃ��������͐�͂��ł��B �����������́A���Ԃ��������Ă��������ĊO�x�߂Ă����̂������Ȏ�i�ł��B���̂��߂̏���ȃJ�l�������Ă��܂��B |

| ���ӂ̒��ƂȂ������_���l | |

���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j |

����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j1852�N�A47�� ����r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j1852�N�A47�� |

���ǂ̂悤�ɋ߂Â��Ă��������͒肩�ł͂���܂��A���C�I�l���͐����Ƃ̒��ł��������_���l�������f�B�Y���[���ƂƂ�킯�e�������܂����B�f�B�Y���[���͖��T�̂悤�ɁA�T���ɂ̓s�J�f���[�̃��C�I�l���@�Ńf�B�i�[�����ꏏ���Ă��������ł��B���ꂾ���̕p�x�ł���A����̏�L�⍡��̍���ȂǁA���Ȃ薧�ɘA�g�����������ł���ł��傤�B 1847�N�A���C�I�l�����c�Ȃ��Ȃ��������Ƃ��A�����@�Ƀ��_�����̐鐾���F�߂���悤�C������Ă��A�z�C�b�O�}�̎w���҃W�����E���b�Z���������o����܂����B�f�B�Y���[���͂���Ɏ^�����A�L���X�g����"���_�����̊����`"�ł���A�u�ނ�̃��_������M���Ȃ��̂ł���A���Ȃ��̃L���X�g���͂ǂ��ɂ���̂��H�v�Ɖ������܂����B�L���X�g���ɉ����鋌�������T�Ƃ���̂����_�����ł��B �����@�ňӌ��͕�����܂����B���b�Z�����͐����I�x����������ɕX��}���Ă���Ƙ��߂����ꂽ��������悤�ł��B�����Ƃւ̘d�G�͌Í������A���邠��b�ł͂���܂��ˁB���ǂ��̖@�Ă͔ی��ɏI���܂����B |

|

1858�N�ɏ����@�ɏ��o�@���郉�C�I�l���E�h�E���X�`���C���h 1858�N�ɏ����@�ɏ��o�@���郉�C�I�l���E�h�E���X�`���C���h |

�������Ȃ��烉�C�I�l���͒��߂邱�ƂȂ��I���̂��тɏo�n���A���I�𑱂��܂����B���̊Ԃ����𑱂����ł��傤�B���I�̂��сA���_�����鐾��F�߂�ׂ��Ƃ������c����o����܂������A�M���@�Ŕی����ꑱ���܂����B 1858�N�A�鐾�����͏����@�ƋM���@�ł��ꂼ��Ǝ��ɒ�߂�Ƃ����@�Ă�������A�����@�Ń��_�����̐鐾���F�߂���悤�ɂȂ�܂����B ��C�Ƀ_���Ȃ�Έꕔ����B��O��F�߂�������A�Ȃ������I�ɑS�Ă�F�߂�����B���̊�{�ł�����܂��ˁB ��������11�N�Ԃ̒��킪����A�����@�̋c�Ȋl���ɐ������܂����B���R�Ȃ��獑�⏎����̂��߂Ɏ����ɐ����Ƃ�������͖ѓ��Ȃ��A�o�@���邱�Ƃ͖w�ǂȂ��A�c��ʼn������s�����Ƃ���x���Ȃ����������ł��B����͑��|����ɉ߂����A����Ȃ��Ƃ�莟�͋M���@�ւ̐Z���ł��B�ŏI�I�ɂ͐��E�x�z���ڕW�ł�����A��p�鍑�̎x�z��ڎw���˂Ȃ�܂���B |

2-1-8-7. ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�̋M���@�ւ̒���

���C�I�l���̋M���@��ڎw�������B 1847�N�ɏ����I�B |

�x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j �x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j |

�f�B�Y���[����1868�N2��27���ɎƂȂ�܂����B ���̑�ꎟ�f�B�Y���[�����t�͑��I���Ŕs�k���A�Z���ɏI���܂����B ���N12��3���A9�����قǂŃf�B�Y���[���͎ޔC�ƂȂ�܂����B �ޔC�ɂ�����A���B�N�g���A�����̓f�B�Y���[���Ɏ݈ʂ�^���悤�Ƃ��������ł��B�����̃�����������`����Ă��܂��ˁB |

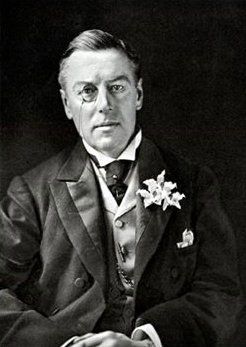

�E�B���A���E�O���b�h�X�g���i1809-1898�N�j1873�N�A63�� �E�B���A���E�O���b�h�X�g���i1809-1898�N�j1873�N�A63�� |

���̌�A�f�B�Y���[���̃��C�o���Ƃ����E�B���A���E�O���b�h�X�g����1868�N12��9���ɎɏA�C���܂����B 1869�N�Ƀ��C�I�l���̓O���b�h�X�g���ɁA���B�N�g���A�����֏��݂𐄋����Ă��炢�܂����B �������Ȃ��甽�����đނ����܂����B �C�M���X�M���̏����͒n��ł��邱�Ƃł����A���C�I�l���͊�ƉƁE���@�Ƃ̖ʂ������Ƃ����̂����̗��R�ł����B �����A����͕\�����ɗ��R�ł��B |

���B�N�g���A�����̈�Ԃ̒�����������r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1877�N���j ���B�N�g���A�����̈�Ԃ̒�����������r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1877�N���j |

�����鉳���͈Ӓ��̒j�������ڂɓ���܂���B�f�B�Y���[��������œ|�����O���b�h�X�g���͋C�ɓ���܂���ł����B ��Ă�f��͓̂��R�̗���ł���A�f�B�Y���[�����������Ă����烉�C�I�l���͏��݂ł��Ă������Ƃł��傤�B���C�I�l���͋M���ɂȂ�܂���ł����B �f�B�Y���[����1868�N�̏��݂͒f��܂������A1874�N����1880�N�ɍĂюƂȂ�A���̊Ԃ�1876�N�Ƀr�[�R���Y�t�B�[���h���݂����݂��Ă��܂��B |

���B�N�g���A��������K�[�^�[�M�͂����^����鏉��r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j1878�N�A73�� ���B�N�g���A��������K�[�^�[�M�͂����^����鏉��r�[�R���Y�t�B�[���h���݃x���W���~���E�f�B�Y���[���i1804-1881�N�j1878�N�A73�� |

1878�N�ɂ́A�������M���̍ō��ʂł�������������悤�Ƃ��܂����B �����������Ղ肪�����������܂����A�����̐l�X�͂ǂ����Ă����ł��傤�ˁi�j �f�B�Y���[���͂����f��A���̑���ɃK�[�^�[�M�͂����^���Ă��炢�܂����B |

2-1-8-8. �n�Ղ������������C�I�l���E�h�E���X�`���C���h

���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j1877�N�A68�� ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j1877�N�A68�� |

�^�C�~���O�Ɍb�܂�Ȃ��������Ƃ�����A���C�I�l���̑�ł̏��݂͊����܂���ł����B �������Ȃ��烍�X�`���C���h�Ƃ͐���z���ĕ�������Ղ��A�v������Ɍ����ē����܂��B ���C�I�l���͉p�����{�ɂ�����݂��܂���A���̑��z��4���|���h�ɒB���������ł��B ���q��t���ĕԂ��ė��܂�����A�߂��Ⴍ����������������ł��ˁB���������Ɏx�z�������邱�Ƃ��ł��܂��B ���̑��A�C�M���X�M���̃C���[�W�Ƃ��ďd�v�ȁw�n��x�̒n�ʂ��ł߂Ă��܂����B |

��2��o�b�L���K�����V�����h�X���݃��`���[�h�E�e���v�����j���[�W�F���g���u���b�W�X���V�����h�X���O�������B���i1797-1861�N�j1830�N�A33�� ��2��o�b�L���K�����V�����h�X���݃��`���[�h�E�e���v�����j���[�W�F���g���u���b�W�X���V�����h�X���O�������B���i1797-1861�N�j1830�N�A33�� |

1848�N�Ƀ_�b�V���E�b�h���j�݉ƁA1849�N�Ƀo�b�L���K�����V�����h�X���݂���L��ȗ̒n���A��n��ƂȂ��Ă��܂����B ���݂͉����ɕ��ԂقǍ����n�ʂŁA���ۂɃo�b�L���K�����V�����h�X���݂͐��a���_�ł��Ȃ�T�������������ł����A1847�N�A50����100���|���h�ȏ�̍�������Ĕj�Y�鍐���������ł��B 2018�N���_��8,976���|���h�A���{�~�Ɋ��Z�����135���~�قǂł��B�l�̕��Ƃ��ẮA�Ƃ�ł��Ȃ��z�ł��ˁB |

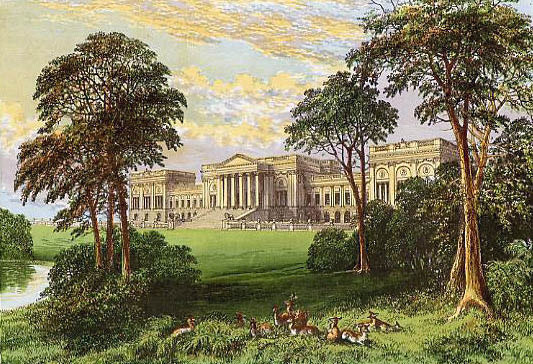

�o�b�L���K�����V�����h�X���݂̖{�@�������X�g�E�E�n�E�X�i1880�N�j �o�b�L���K�����V�����h�X���݂̖{�@�������X�g�E�E�n�E�X�i1880�N�j |

�������B�̂���1841�N�ɃT�}�Z�b�g�̃L�[���V�����̗̒n���A1847�N�ɃA���B���g���E�p�[�N�p���܂����B1848�N8������9���ɂ����āA���ɖ{�@�������X�g�E�E�n�E�X�������ɂ����܂����B19���I�̃C�M���X�̃J���g���[�n�E�X�����ɉ����āA�ő�K�͂ƂȂ��������ł��B �������Ē��X�ƒn�Ղ��ł߁A�M���ւ̒���͎��̑�Ƀo�g���^�b�`����܂����B |

2-1-8-9. �p�ӎ����ɐi�߂�ꂽ��3�㓖��i�T�j�G���E���X�`���C���h�̋M���@����

���B�N�g���A������Ɓi1846�N�j�Ԃ����̏��N��5���̉����q�o�[�e�B ���B�N�g���A������Ɓi1846�N�j�Ԃ����̏��N��5���̉����q�o�[�e�B |

���C�I�l�����p�����̂́A�����̒��j�i�T�j�G���ł����B�i�T�j�G���̓��B�N�g���A�����̒��j�ɂ��āA���������ƂȂ�o�[�e�B��1�ΈႢ�ł����B |

�����q�o�[�e�B�i��̃C�M���X�����G�h���[�h7���j�i1841-1910�N�j5�� �����q�o�[�e�B�i��̃C�M���X�����G�h���[�h7���j�i1841-1910�N�j5�� |

�o�[�e�B��1859�N�A17�̍��ɃI�b�N�X�t�H�[�h��w�ɓ��w���܂����B�C�M���X�̗��̍����ł͏��߂Ă̑�w���w�ƂȂ�܂��B �u��[�A�����ǂ������̂ˁB���w���̉��q�l�Ȃ̂ˁB�v�Ƃ����̂́A����̏����̔��z��������܂���B �Â�����̓C�M���X�̑�w�͒��g�������������Ƃ�����A�㗬�K���͗D�G�ȉƒ닳�t���ق��ĉƒ�w�K��������A�C�[�g���E�R���b�W�𑲋ƌ�͑�w�ɂ͍s�����A�ƒ닳�t��ѓ����ăO�����h�c�A�[�ɏo������̂��ʏ�ł����B |

�����N��ƂȂ�̂́A�����̒��ł����肳�ꂽ�l�݂̂ł��B��p�鍑�̏ɑ������鉤�w���K�{�ł����A���̑��̐l�X�ɂ́A������w��ł����܂�Ӗ�������܂���B����̂ɂ����͂��������Ƃ��Ă��A���̉ƒ닳�t���ق��ăI�[�_�[���C�h�I�ɋ��炷��̂��ʏ킾�����̂ł��B �O�����h�c�A�[�́A�t�����X�v���Ƒ����i�|���I���푈�Ȃǂ̍����ɂ���ĉ��ƂȂ�܂����B����ɔ����A�C�M���X�����̑�w���炪���B���Ă������悤�ł��B |

| �P���u���b�W��w�Őe�F�ƂȂ�����l | |

�I�b�N�X�t�H�[�h��w�݊w���̉����q�o�[�e�B�i��̍����G�h���[�h7���j�i1841-1910�N�j1860�N�A18�� �I�b�N�X�t�H�[�h��w�݊w���̉����q�o�[�e�B�i��̍����G�h���[�h7���j�i1841-1910�N�j1860�N�A18�� |

���ネ�X�`���C���h�j�݃i�T�j�G���E���X�`���C���h�i1840-1915�N�j ���ネ�X�`���C���h�j�݃i�T�j�G���E���X�`���C���h�i1840-1915�N�j |

1859�N10���ɃI�b�N�X�t�H�[�h��w�ɓ��w�����o�[�e�B�ł������A1861�N10���ɃP���u���b�W��w�ɓ]�Z���܂����B���̃P���u���b�W��w�Ńi�T�j�G���E���X�`���C���h�Əo��A�e�F�ƂȂ��������ł��B ���̃P���u���b�W��w�ł̌�w�F�����Ƒg��ŕs�Ǎs�ׂ��s���悤�ɂȂ�A���ꂪ�����Ă����܂����B�N���̒j�̎q�Ȃ�悭���邱�Ƃƌ����邩������܂��A�����뎟�������ƂȂ�l���ł��B�ꋓ�����ɒ��ڂ��W�܂�킯�ŁA���ʂ̐l�Ȃ�Ζ��ƂȂ�ʒ��x�̂��Ƃł���C�ɉ\���L�܂�A����ɂȂ蓾�܂��B ������뜜���A11���ɂ͕��A���o�[�g���z�������ɂ���Ă��܂����B |

|

���B�N�g���A�����v�Ȃ�9�l�̎q�������i1857�N�j ���B�N�g���A�����v�Ȃ�9�l�̎q�������i1857�N�j |

���C�����E�t�@�~���[�͑��Z�ł��B���ɃA���o�[�g���z�͎�����A�N���s�Ƃ��Ďd�������Ă������ߌ����ł����B�������ɑ̒�������Ă��܂������A�T���h�n�[�X�g�������R�m���w�Z�̐V�Z�ɏv�H���ɏo�Ȃ��Ă���o�[�e�B�̌��Ɍ������܂����B���J�̒��̏v�H�����������߁A����ɑ̒������������邱�ƂɂȂ����悤�ł��B �A���o�[�g���z�͑��q�o�[�e�B������A�o�[�e�B�͌����������Ɩ��ĕʂ�܂����B�߂����A���o�[�g���z�͑̒������������A��12���ɂ͊�ď�ԂɊׂ�܂����B |

| �^�ʖډ߂��������̐e�q | |

�A���o�[�g���z�i1819-1861�N�j41�� �A���o�[�g���z�i1819-1861�N�j41�� |

�����q����̃C�M���X���G�h���[�h7���i1841-1910�N�j �����q����̃C�M���X���G�h���[�h7���i1841-1910�N�j |

���̊�Ă�m��A�o�[�e�B��12��14���̌ߑO3���ɃE�B���U�[��ɋ삯�t���܂����B�A���o�[�g���z�͕m���̏�Ԃł������A�o�[�e�B�̊������ƈ��S�����悤�ȕ\��ɂȂ�A�����̌ߌ�11���ɑ����������܂����B ����͎��̑z���ł����A���ɖڂɂ���ɗ��Ă͂���Ȃ��̂ł͎v���قǁA�A���o�[�g���z�̓o�[�e�B�ɑ��Ă������������Ă����̂�������܂���B����͐^�ʖډ߂��鐫�i�ƁA���������ƂȂ�o�[�e�B�̗�����v���Ă̂��Ƃł͂������͂��ł����A"�s��"�Ə̂����قǂ̌���������Œm���Ă��܂����ˁB ���ɖʂ������B �������A����Ȃ��Ƃ������Ă��{�C�ŐS�z���A�삯���ė��Ă��ꂽ���q�B�S�D�����o�[�e�B�̏����Ȋ፷�������āA���g�̕\����ׂ��̂��낤�Ƃ��z�����܂��B �����̐S�D�����Ɠ��̗ǂ�������A�o�[�e�B�͉����Ƃ��Ă̗��e�̗�����S�ł͗������Ă����̂ł��傤�B�o�[�e�B�̖{���̓A���o�[�g�E�G�h���[�h�ł��B�{���Ȃ�A�����Ƃ��Ă̖��̓A���o�[�g�ƂȂ�͂��ł����B |

|

| �^�ʖډ߂��������̐e�q | |

�A���o�[�g���z�i1819-1861�N�j1848�N�A29�� �A���o�[�g���z�i1819-1861�N�j1848�N�A29�� |

�����q����̃C�M���X���G�h���[�h7���i1841-1910�N�j �����q����̃C�M���X���G�h���[�h7���i1841-1910�N�j |

�������Ȃ���A�u�A���o�[�g�ƌ����ΒN���������v���o���悤�ɂ����������v�Ƃ������R�ŃG�h���[�h7���ɂ��������ł��B���ʂȗ���̂́A�Ȃ��b�ł��ˁB �A���o�[�g���z���g�͖{�C�Ńo�[�e�B���_���Ȑl�Ԃł���Ƃ͎v���Ă��Ȃ������͂��ł����A�����̍����Ƃ��Č�������Ă悤�Ƃ������̂ɁA�_�����A�o�����Ȃ��ł���Ȃǂ̕\�������Ă����悤�ł��B���B�N�g���A�����͂����������Ă��炸�A�A���o�[�g���z��������������ƂȂ��������܂����B �A���o�[�g���z���ǂ��ƌ��������̂͗ǂ��B�����ƌ��������͈̂����B����Ȕ��f�w�W�������B�N�g���A�����́A�o�[�e�B���o�����Ȃ��ł���Ǝv�������܂����B |

|

1860�N��̉����q�o�[�e�B�i1841-1910�N�j 1860�N��̉����q�o�[�e�B�i1841-1910�N�j |

�Ⴂ�Ƃ͌����A20���߂�����l�ł��B ���������z���A�A���o�[�g���z�̐Ղ��p���ŌN��㗝�I�Ȏd���Ōo����ςޓ����������͂��ł��B �������Ȃ���Ƃ�ł��Ȃ��o�����Ȃ��Ƃ��āA���B�N�g���A�����̓o�[�e�B���������牓�����Ă��܂��܂����B �A���o�[�g���z���Ⴍ���ċ}�������̂̓o�[�e�B�̂����ł���ƍl�������Ƃ��A�����Ƃ���Ă��܂��B �A���o�[�g���z�����Ȃ��Ă��A�o�[�e�B�������Ɍg��邱�Ƃ��ł��Ă���A�����������ƒ��������Ă����\���͍l�����܂��B �N���������ɐ������A�Ӑ}���ĉ����𐭎�����r�����Ă������̂��B������Ƌ^�O���N�������ł�����܂��B |

| �����@�̋c�Ȃ��l���������X�`���C���h�̐e�q | |

| �y���z ���Z�̒��S�n �V�e�B�E�I�u�E�����h���I���� |

�y���q�z ��n��Ƃ��ĉe���͂����� �o�b�L���K���V���[�E�A���X�o�[���[�I���� |

���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j |

���ネ�X�`���C���h�j�݃i�T�j�G���E���X�`���C���h�i1840-1915�N�j ���ネ�X�`���C���h�j�݃i�T�j�G���E���X�`���C���h�i1840-1915�N�j |

����͂��Ă����A�P���u���b�W��w�Ŗ����̉p�����o�[�e�B�Ɛe�F�ɂȂ����i�T�j�G���E���X�`���C���h�́A1865�N�ɑI���ɏo�n���܂����B�����C�I�l���Ƃ͈قȂ�A�o�b�L���K���V���[�E�A���X�o�[���[�I���悩��ł��B���X�`���C���h�Ƃ���n��Ƃ��ĉe���͂����n��ł��B24�̃i�T�j�G���͌������I���A1885�N�ɋM���@�ɈڐЂ���܂ōđI���ꑱ���܂����B |

|

| ���X�`���C���h�Ƃ̋c�� | |

| �y���z���C�I�l�� ���Z�̒��S�n �V�e�B�E�I�u�E�����h���I���� |

�y���q�z�i�T�j�G�� ��n��Ƃ��ĉe���͂����� �o�b�L���K���V���[�E�A���X�o�[���[�I���� |

1847�N�@�����I�i38���j |

1865�N�@�����I�A�����@�̋c�Ȋl���i24�j 1876�N�@�f���̃C�M���X�̏y�j�݈ʂ��p���i35�j 1879�N�@���̃I�[�X�g���A���n���K���[�鍑�̒j�݈ʂ��p���i38�j 1885�N�@�����@→�j�݈ʂ����݂��M���@�Ɉڐ� 1915�N�@�����i74�Ζv�j |

���C�I�l���͋M���@�̋c�Ȃ��܂���ł������A�i�T�j�G���̑�Ŋm���ɋc�Ȃ���悤�A���X�Ə����͐i��ł��܂����B1876�N�ɁA�f���A���\�j�[����C�M���X�̏y�j�݈ʂ��p�����Ă��܂��B �u�H�H�H�v�Ǝv��ꂽ��������������ł��傤�B�C�M���X�̏ꍇ�A�݈ʂ��p���ł���̂͒��j�̒��q1�l�݂̂������͂��ł��B�o�q��{�q�Ȃǂ͔F�߂�ꂸ�A�Y���҂����Ȃ��ꍇ�͗e�͖����p��ƂȂ�̂��ʏ�ł����B |

|

| �C�M���X�̃��X�`���C���h�� | ||

| �n�c | ���j | ���j |

�l�C�T���E���C�A�[�E���X�`���C���h�i1777-1836�N�j �l�C�T���E���C�A�[�E���X�`���C���h�i1777-1836�N�j |

���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j |

���ネ�X�`���C���h�y�j�݃A���\�j�[�E�h�E���X�`���C���h�i1810-1876�N�j ���ネ�X�`���C���h�y�j�݃A���\�j�[�E�h�E���X�`���C���h�i1810-1876�N�j |

�A���\�j�[�̓l�C�T���̎��j�ŁA���C�I�l���̒�ɂ�����܂��B��n�ɗD��A���P�Ƃł�����A���̌��тŃ��B�N�g���A��������i�C�g�̏̍���^�����Ă��܂����B�x���W���~���E�f�B�Y���[����E�B���A���E�O���b�h�X�g���ȂǁA���E�̏d���Ƃ��e�������Ă��������ł��B �A���\�j�[��2�l�̖����������̂́A���q�͂��܂���ł����B1847�N�A�A���\�j�[�͓���ŁA�Z���C�I�l���̑��q�����Ɍp���\�ȏy�j�݈ʂ����^����܂����B |

||

���ネ�X�`���C���h�j�݃i�T�j�G���E���X�`���C���h�i1840-1915�N�j ���ネ�X�`���C���h�j�݃i�T�j�G���E���X�`���C���h�i1840-1915�N�j |

����ɂ��A1876�N�̏f���A���\�j�[�̎����ɔ����ăi�T�j�G�����y�j�݈ʂ��̂ł��B 1870�N��̃G�W�v�g�́A�����I�ɕ��s���Ă���̂Ɠ����ɍ����j�]�̏�Ԃɂ���܂����B�G�W�v�g�����̓C�M���X�ƃt�����X�ɂ���ĊǗ�����Ă���ƂȂ��Ă���A�G�W�v�g�l�����͕s���������Ă��܂����B 1882�N�A���ɃE���r�v�����N���܂����B�������Ȃ���C�M���X�R�ɒ�������܂����B �苒�����ہA�i�T�j�G���̓G�W�v�g�̍����Č��̂��߂�850���|���h�̎؊�����܂����B���̉��܂Ƃ��āA1885�N�Ƀ��B�N�g���A��������j�݈ʂ��^�����܂����B |

| �C�M���X�̃��X�`���C���h�� | ||

| �n�c -�p���ɈڏZ- |

�q -�����@�c��- |

�� -�����@→�M���@�c��- |

�l�C�T���E���C�A�[�E���X�`���C���h�i1777-1836�N�j �l�C�T���E���C�A�[�E���X�`���C���h�i1777-1836�N�j |

���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j ���C�I�l���E�h�E���X�`���C���h�i1808-1879�N�j |

���ネ�X�`���C���h�j�݃i�T�j�G���E���X�`���C���h�i1840-1915�N�j ���ネ�X�`���C���h�j�݃i�T�j�G���E���X�`���C���h�i1840-1915�N�j |