No.00365 アールヌーヴォーの奇跡 |

夢のように美しい繊細な色彩の天然真珠♪♪

|

|

| カラー天然真珠&造形美のペンダント&ブローチ!♪ | |

どれだけ拡大してもキリリとした最高峰の作り!♪

宝物の格に相応しいダイヤモンド

極上の透明感! 瑞々しい煌めき! 色とりどりのファイア!

それでも意識が集中するのは魅惑のカラー天然真珠!♪

|

|

|

『アールヌーヴォーの奇跡』 カラー天然真珠の最高峰と言える宝物です。カラー天然真珠自体が過去48年間で数点しかお取り扱いがないほど稀少ですが、真珠そのものの質、その他すべての要素が総合ナンバー・ワンです!♪ |

||

|

||||

|

||||

モーブやゴールド、グレー系などの天然真珠はごく稀にありましたが、淡くて清らかな純粋ピンク系の天然真珠はこの宝物以外に見たことがありません!全部で9粒の天然真珠のうち、6粒がカラー・パールです。1粒でも入手困難ですから、それぞれが1つのジュエリーの主役になっておかしくない稀少価値があります。驚異的なのは、対称デザインを完璧なものとするために同じ色彩と質感、サイズと形状まで揃ったカラー・パールを複数組そろえていることです。ホワイト系のみならば同様のものを作れる可能性がありますが、カラー・パールを主役としたデザインこそが、この宝物を唯一無二たらしめています!!!♪ |

|

|

【天然真珠の色彩について】 光の加減や背景によって、天然真珠の色彩はかなり印象が変わります。とても淡く感じることがある一方、はっきりと色彩を感じることもあります。特に照りが強い天然真珠であること、真珠自体の色彩に複雑な干渉光が組み合わさることが原因です。黒背景の方が色彩を感じやすいです。撮影では、ジュエリー用の色再現性の良い強いライトを当てています。強い光を当てると色が出やすく、スマートフォンの懐中電灯でも当てると色彩が強調されます。無調色の天然のカラー・パールならではの、繊細な色彩を楽しむ宝物です。実物をご確認される時は、ぜひ様々な条件でご覧になってみてくださいませ。 |

|

この宝物のポイント

|

|

|

1. 伝統的なヨーロピアン・デザインのアールヌーヴォー

1-1. 対称デザインのアールヌーヴォー

|

オーソドックスなヨーロピアン・デザインが魅力的な、アールヌーヴォーの宝物です♪ 「西洋のアンティークジュエリーが、ヨーロッパのデザインなのは当たり前では?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、デザインは時代ごとに理解する必要があります。アールヌーヴォーは、オーソドックスからの脱却がはっきりと見えてくる時代です。 |

本来ならばまず初めに、一番の特徴であるカラー天然真珠をご紹介したい所です。しかしながら、この宝物の特別なカラー天然真珠の真の価値をご理解いただくためには、先に対称デザインについて知っていただく必要があります。 |

1-1-1. 高度な対称性に権威とラグジュアリーを見出してきたヨーロッパ

アールヌーヴォーより前の時代のアンティークジュエリーは、高い対称性を意識したデザインが主流です。 |

ブリストル・ブルーグラス ブリストル・ブルーグラス ロケット・ペンダント フランス or イギリス 1800年頃 SOLD |

カラーゴールド ペンダント カラーゴールド ペンダントフランス 1830〜1840年頃 SOLD |

『豊穣のストライプ』 『豊穣のストライプ』ロケット・ペンダント フランス 1880年頃 SOLD |

ありのままの自然や不完全さに理想の美を見出してきた日本人とって、対称性の高いデザインは、ヨーロッパ貴族文化を濃く感じるものでもあります。 |

||

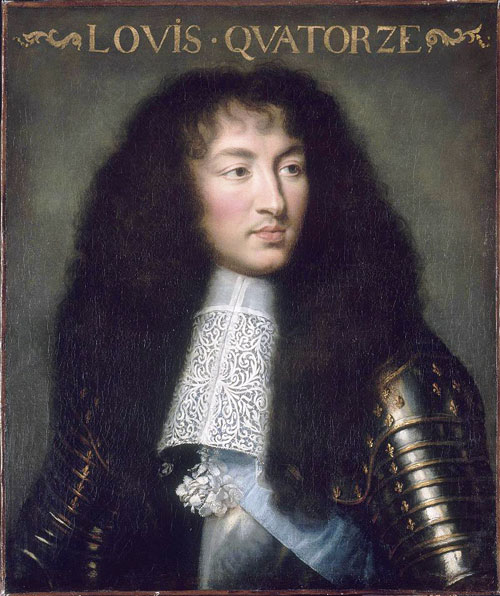

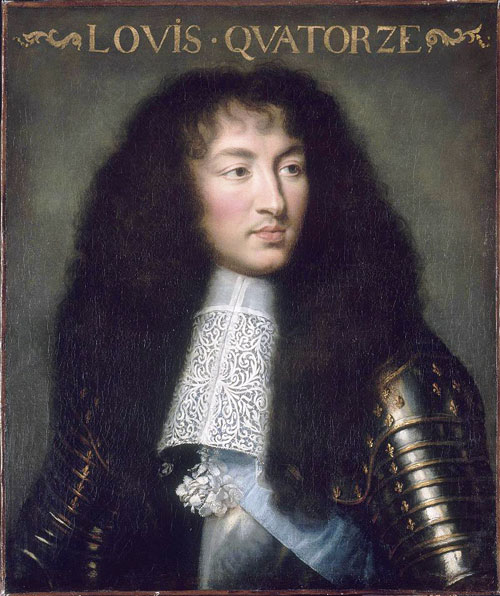

フランス王ルイ14世(1638-1715年)1701年、63歳頃 フランス王ルイ14世(1638-1715年)1701年、63歳頃 |

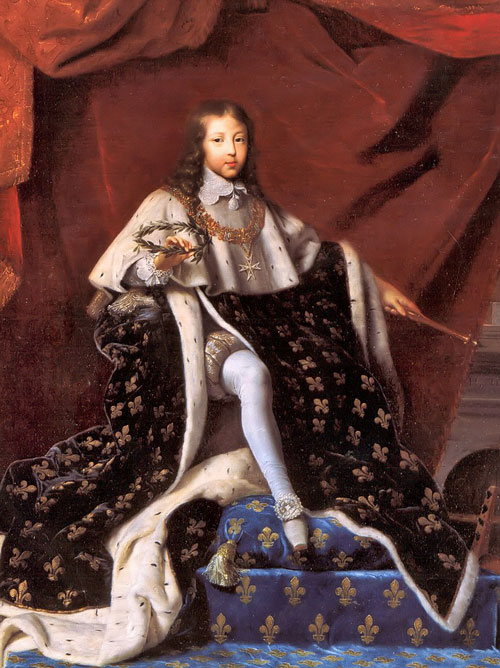

この対称デザインを、ラグジュアリーの象徴として確固たる地位にしたのが、ヴェルサイユ宮廷文化の礎を造った太陽王ルイ14世と言えます。 ルイ14世はフランス史上最長となる、72年の在位期間でした。「中世以後の国家元首として最長の在位期間を持つ人物」という、ギネス世界記録も保持しています。 76歳で崩御した一方、4歳という幼さで即位したのが理由です。 |

フランス王アンリ4世(1553-1610年)と家族 フランス王アンリ4世(1553-1610年)と家族 |

実はルイ14世の父、ルイ13世も8歳という幼さで即位しています。 その父王アンリ4世(ルイ14世の祖父)が56歳で暗殺されたからです。

なぜルイ14世が規律性の高いヨーロピアン・デザインを確立するに至ったのか、フランスの歴史背景から想像していきましょう。 |

1-1-1-1. 祖父アンリ4世の時代 『ユグノー戦争』による長期の内戦

フランスのユグノー戦争『サン・バルテルミの虐殺』(1572年8月24日) フランスのユグノー戦争『サン・バルテルミの虐殺』(1572年8月24日) |

アンリ4世も先代アンリ3世が暗殺によって崩御し、フランス王に即位しています。1517年にドイツで始まった宗教改革は、フランスではユグノー戦争として拡大しました。ユグノーとは、カトリック側からのプロテスタントの呼称です。 1562〜1598年の40年間近くに渡るカトリックとプロテスタント(ユグノー)と内戦とされますが、カトリックによる虐殺の印象が強いです。1572年8月24日に起きたサン・バルテルミの虐殺だけで数万人が虐殺されていますし、迫害されたユグノーが相当な数、移民として亡命しています。 |

後のフランス王でナバラ王アンリ4世とマルグリットの婚礼(1572年) 後のフランス王でナバラ王アンリ4世とマルグリットの婚礼(1572年) |

アンリ4世はまさにそのような時代の人物でした。サン・バルテルミの虐殺は、アンリ4世の婚礼に乗じて企てられたものです。 当時ナバラ王だったブルボン家当主アンリ4世はユグノーで、ユグノーの指導者でもありました。 一方当時のフランス王室はカトリックでしたが、ユグノーとカトリックの融和を目的に、国王シャルル9世の妹マルグリットと、アンリ4世が政略結婚することになりました。 この結婚を祝うため、パリに多くのユグノー貴族も集まりました。 |

| ユグノーの中心人物 | カトリック同盟の指導者 |

シャティヨン領主ガスパール・ド・コリニー提督(1518-1572年) シャティヨン領主ガスパール・ド・コリニー提督(1518-1572年) |

第3代ギーズ公アンリ1世(1550-1588年)1588年、37歳 第3代ギーズ公アンリ1世(1550-1588年)1588年、37歳 |

その一人だったコリニー提督は、ユグノーの中心人物でした。結婚式の5日後、コリニー提督が狙撃され、負傷するという事件が発生しました。さらにその2日後、カトリック強硬派でカトリック同盟の指導者だったギーズ公の軍隊がユグノー貴族を襲い、コリニー提督も暗殺されました。ギーズ公は父をコリニー提督に暗殺されており、憎しみを募らせていたとされています。 |

|

フランス王シャルル9世(1550-1574年)1572年、22歳頃 フランス王シャルル9世(1550-1574年)1572年、22歳頃 |

当時22歳だったフランス王シャルル9世は、コリニー提督を父以上に慕っていたそうです。コリニー提督の死にショックを受け、「全員殺せ!」と叫んだと伝えられていますが、実際の所は分かりません。 結局、宮廷で多数のユグノー貴族が虐殺されました。事態は宮廷に収まらず、暴発してパリ市内のユグノー市民も襲撃され、虐殺は地方にまで広がりました。一連がサン・バルテルミの虐殺で、総合的な犠牲者の数は約1〜3万人ともされます。 |

| フランス王 | 王太后の外戚 |

フランス王フランソワ2世(1544-1560年)1558年、14歳頃 フランス王フランソワ2世(1544-1560年)1558年、14歳頃 |

第2代ギーズ公フランソワ(1519-1563年) 第2代ギーズ公フランソワ(1519-1563年) |

当時のフランスでは15歳は成人で、摂政は必要としませんでしたが、フランソワ2世は政治経験がないだけでなく持病がありました。肖像画は普通な様子で描かれていますが、耳鼻咽喉科系の先天性の持病で終始、耳から膿を吹き出し、口も半開きにすることが多く、咽頭扁桃肥大症(アデノイド)の症状があったそうです。 王太后カトリーヌが摂政的な立場を執ることもあり得ましたが、王妃メアリーの外戚だったギーズ公フランソワにその立場を任せました。コリニー提督を暗殺した第3代ギーズ公の父です。この結果、フランスはメディチ家のカトリーヌ王太后とギーズ公一族が実権を握ることになり、プロテスタント(ユグノー)を弾圧することになりました。 1559年に即位したフランソワ2世でしたが、翌1560年の晩秋、耳の後ろに鋭い痛みを訴えて倒れ、中耳炎と診断されました。最終的に炎症は膿に達し、脳炎で死亡しました。即位して1年5ヶ月弱、16歳という若さでした。 |

|

フランス王シャルル9世(1550-1574年)1561年、11歳頃 フランス王シャルル9世(1550-1574年)1561年、11歳頃 |

その弟のシャルル9世も1560年の即位当時、まだ10歳でした。 幼少期に結核に罹り病弱で、結局実権を握っていたのは王太后カトリーヌらでした。 |

フランス王シャルル9世(1550-1574年) フランス王シャルル9世(1550-1574年) |

王太后カトリーヌ・ド・メディシス(1519-1589年) 王太后カトリーヌ・ド・メディシス(1519-1589年) |

第2代ギーズ公フランソワ(1519-1563年) 第2代ギーズ公フランソワ(1519-1563年) |

第3代ギーズ公アンリ1世(1550-1588年) 第3代ギーズ公アンリ1世(1550-1588年) |

コリニー提督(1518-1572年) コリニー提督(1518-1572年) |

父以上に慕っていた、ユグノーの中心人物コリニー提督の死でパニックを起こしたシャルル9世が命じてユグノー貴族の大虐殺が起きたのでしょうか。サン・バルテルミの虐殺の黒幕は王太后カトリーヌとも、コリニー提督に恨みがあった第3代ギーズ公とも言われています。 身体が弱かったシャルル9世は、結局この2年後の1574年に23歳の若さで亡くなっています。 |

||||

『ある朝のルーヴル宮城門』(エドワール・ドゥバ・ポンサン 1880年) 1572年のサン・バルテルミの虐殺後を視察する王太后カトリーヌ・ド・メディシス |

実際の虐殺の命令を出したのはギーズ公アンリとされていますが、当時も後の時代の人たちも、王太后カトリーヌが黒幕と感じているようです。フランスはフランス人ではなく、外国から来た有力者によってメチャクチャにされた歴史が繰り返されています。ヨーロッパの王族は王族としか結婚できないルール上、必ず外国から迎えるわけですが、そのたびに陰謀が渦巻いてカオスです。 |

後のフランス王でナバラ王アンリ4世と当時のフランス王シャルル9世の妹マルグリットの婚礼(1572年) 後のフランス王でナバラ王アンリ4世と当時のフランス王シャルル9世の妹マルグリットの婚礼(1572年) |

この酷い内戦状態を集結させたのが、おめでたい婚礼をサン・バルテルミの虐殺で穢されたアンリ4世でした。 ユグノー貴族が虐殺される中、アンリ4世も宮廷に幽閉され、強制的にカトリックに改宗させられました。 幾度も宮廷脱出を試み、1576年にようやく成功するとプロテスタントに再改宗し、ユグノーの盟主となりました。 |

フランス王妃カトリーヌ・ド・メディシス(1519-1589年)と子供達 フランス王妃カトリーヌ・ド・メディシス(1519-1589年)と子供達 |

フランス王アンリ3世(1551-1589年)1570年、19歳頃 フランス王アンリ3世(1551-1589年)1570年、19歳頃 |

1574年にシャルル9世が崩御した後、弟のアンリ3世がフランス王となりました。脳炎で亡くなった長男フランソワ2世、1歳前後で夭逝した次男ルイ、結核で身体が弱かった三男シャルル9世と異なり、健康で活発だったアンリ3世は母カトリーヌから溺愛されたそうです。 カトリーヌはアンリ3世を『愛らしい目(chers yeux)』と呼んで一心に愛を注ぎ続け、シャルル9世がアンリ3世の健康さに嫉妬していたとも言われてます。病弱な子ほど可愛がる母親がいる一方で、出来が良い子だけを偏愛し、他は出来損ないとして、まるで存在しないかのように無視する母親もいます。 1570年、19歳の時にイングランド女王エリザベス1世との縁談が持ち上がったものの、37歳頃の女王を『下賤の売春婦』と呼んだり、女王が歩行難という誤った噂を耳にすると『脚を痛めた老いぼれ』と呼んだりしていたそうです。育った環境を想像すると、一方的に「けしからん人物!」とも言い難いですね。「ご婦人たちにも幸せのお裾分けを♪」と、スズランの花束を贈る習慣を作った兄シャルル9世とはえらい違いです。シャルル9世は身体が弱かった分、人の痛みや喜びが繊細に分かる心が育ったのかもしれません。何が幸せかは、考え方次第ですね。 |

|

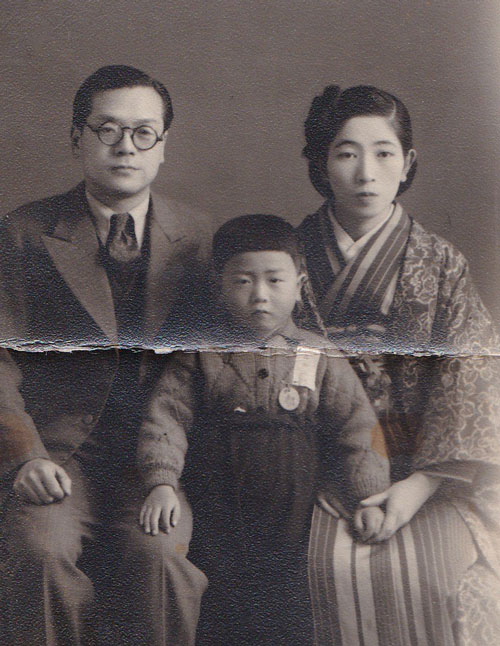

6歳頃のGenと家族(左:父、中:Gen、右:継母)1953年 6歳頃のGenと家族(左:父、中:Gen、右:継母)1953年 |

Genも幼少期は身体が弱く、小学校低学年まで、昼食は学校の隣にあった自宅に戻ってとっていたそうです。 |

Genのご両親の結婚式(1946年) |

結核の寛解状態で妊娠した実母は、自身の命と引き換えになることを覚悟でGenを生みました。今とは時代が違うとは言え、二十歳そこそこの決断です。母は一度も産んだ我が子を抱くことなく、Genが3歳の頃に旅立ちました。Genが知るのは、儚い美人としての写真の姿と、人から聞いた母の話だけです。 |

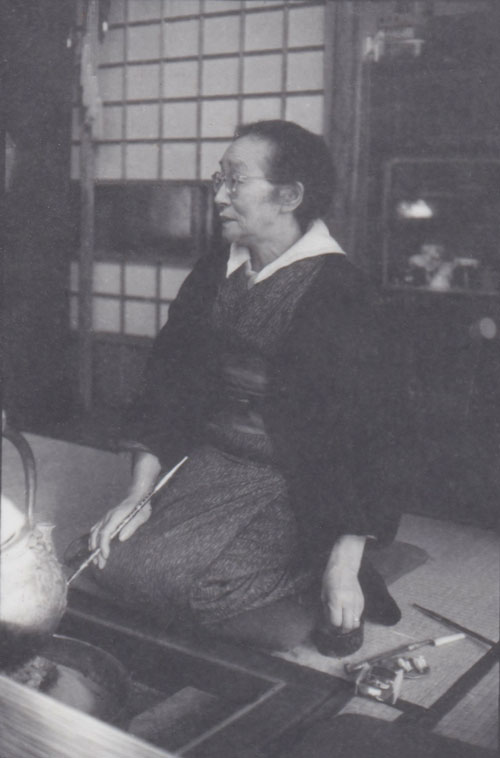

Genの明治生まれの祖母ウメ(今は無き米沢の実家にて) Genの明治生まれの祖母ウメ(今は無き米沢の実家にて) |

Genも血沈を取るため、おばあちゃんに連れられて毎週病院に通い、お母さんをお見舞いしました。 その記憶自体はないそうですが、Genの特別に繊細で豊かな心は、持って生まれただけでなく、このような経験もあってのことでしょう。 そのような人だからこそ、『アンティークジュエリー』という存在に見出され、この仕事ができたのだと感じます。 |

スキーしに月山を登る若かりし頃のGen(1966年、19歳) Genと小元太のフォト日記より スキーしに月山を登る若かりし頃のGen(1966年、19歳) Genと小元太のフォト日記より |

明治生まれのおじいちゃんとおばあちゃんから可愛がられて育ったGenは、中学に上がる頃には体操部の主将を務めるほど元気になりました。人望と共に学業も秀で、生徒会長として卒業式で答辞も読んでいます。今のGenからはあまりイメージできないでしょうか。Gen曰く、若い頃はすご〜く真面目だったそうです。高校ではスキー部に入り、夏は月山でトレイル・ランニングに励んだそうで、運動の成果でムキムキです(笑) |

モトクロスで走るGen(1967年頃) |

高校卒業後はレーシング・チームを組むほど、モトクロスにもハマりました。もはや、病弱だったとは想像もできないですね。もともと運動神経は抜群だったようで、健康体を手に入れたら何でもできた感じです。 母校の興譲館は元は米沢藩の藩校で、公立の高等学校としては日本最古の高校です。当然ながら学業も抜群でした。どのような道も選べたはずですが、大変な紆余曲折も経ながら、最終的にはそれまで存在しなかった『アンティークジュエリー』という業界を、たった一人で確立したレジェンドとなりました。 優しすぎるGenは、早世したお母様を想うといたたまれなかったようです。しかし、"結果"として振り返って見れば、お母様の選択によって『知られざる小さな宝物』は日の目を浴びることができました。宝物はご縁が紡がれた人の心を癒し、心を豊かにしてくれます。Genたった一人だけでなく、私を含め、これからもさらに多くの人を幸せにしてくれます。命と引き換えに産んでくれたお母様に、自信をもって誇るべき業績ですし、きっと心から喜んでくれるでしょう!♪ |

| 三アンリの戦い | ||

フランス王アンリ3世(1551-1589年) フランス王アンリ3世(1551-1589年) |

第3代ギーズ公アンリ1世(1550-1588年) 第3代ギーズ公アンリ1世(1550-1588年) |

フランス王アンリ4世(1553-1610年) フランス王アンリ4世(1553-1610年) |

話が外れたので、フランスの陰謀うず巻くドロドロ話に戻します(笑) 『スズランの日』のフランス王シャルル9世が1574年、23歳で崩御した後、『三アンリの戦い』と称される状況となりました。ほぼ同じ年齢で、全員の名が『アンリ』という分かりにくさです。宗教戦争にフランス王位継承問題も絡んだものでした。 現フランス王アンリ3世はカペー家の支流となるヴァロワオ家で、ルイ14世の祖父となるアンリ4世もカペー家の支流ブルボン家です。アンリ3世の弟が亡くなった後、ナバラ王だったアンリ4世が家柄的に筆頭王位継承者となっていました。 |

||

| 親戚関係の王侯貴族 | |||

第2代ギーズ公フランソワ(1519-1563年) 第2代ギーズ公フランソワ(1519-1563年) |

フランス王フランソワ2世(1544-1560年)1558年、14歳頃 フランス王フランソワ2世(1544-1560年)1558年、14歳頃 |

フランス王妃/スコットランド女王メアリー1世(1542-1587年) フランス王妃/スコットランド女王メアリー1世(1542-1587年) |

第3代ギーズ公アンリ1世(1550-1588年) 第3代ギーズ公アンリ1世(1550-1588年) |

ギーズ公がフランス王位継承に絡んで来ることに、疑問を感じる方もいらっしゃると思います。 16歳の若さで脳炎で崩御したフランソワ2世の妻は、スコットランドから嫁いできたメアリー1世です。その母が、フランスのギーズ家からスコットランド王ジェームズ5世に嫁いだ王妃メアリー・オブ・ギーズでした。 だから外戚として、フラワンソワ2世の治世下でギーズ公が権力を振るえたわけです。また、王族と婚姻関係を結べるほど高貴な家柄とも言えます。 |

|||

フランス王アンリ3世(1551-1589年) フランス王アンリ3世(1551-1589年) |

第3代ギーズ公アンリ1世(1550-1588年) 第3代ギーズ公アンリ1世(1550-1588年) |

フランス王アンリ4世(1553-1610年) フランス王アンリ4世(1553-1610年) |

ギーズ公アンリ1世は、カトリック同盟の指導者としてカトリックの人々から英雄視されていました。一方、フランス王アンリ3世はカトリックには熱心でなく、名ばかりでした。宗教内戦の平和的解決を願っており、カトリック同盟内で評判が悪かったです。 1588年、王はギーズ公の野心を察知してパリ入城を禁止しました。1572年のサン・バルテルミの虐殺で、ギーズ公が軍隊を使って宮廷や市内で大虐殺を行い、ナバラ王だったアンリ4世を捕えたことを踏まえれば過剰反応ではなく、当然の対処だったと言えるでしょう。 |

||

『パリでのカトリック同盟の武装行進』(1590年) 『パリでのカトリック同盟の武装行進』(1590年) |

| カトリック同盟は、日本国内の宗教家とは全くイメージが異なります。パリ市民は逆にフランス王アンリ3世に対して蜂起し、身の危険を感じた王はフランス中部の都市シャルトルに逃亡するはめになりました。この時代の王は、絶対的な権力とはほど遠いです。 |

フランス王アンリ3世(1551-1589年) フランス王アンリ3世(1551-1589年) |

第3代ギーズ公アンリ1世(1550-1588年) 第3代ギーズ公アンリ1世(1550-1588年) |

フランス王アンリ4世(1553-1610年) フランス王アンリ4世(1553-1610年) |

カトリック同盟はギーズ公アンリ1世の指導のもと、王権の制限を議会で議論し始めました。これに対し、王は和解を偽って、ギーズ公アンリ1世とその弟であるギーズ枢機卿ルイを暗殺しました。 王は、ナバラ王だったアンリ4世が率いるプロテスタント陣営と協力関係になりました。カトリック同盟とパリ市民は激怒し、「アンリ3世をもはや国王と認めない!」と宣言した上で、ギーズ公の弟であるマイエンヌ公シャルルを新指導者として推戴し、フランスは二分されることになりました。本気でギーズ朝もあり得たわけですね。 ギーズ公暗殺の翌1589年、カトリック同盟のドミニコ会修道士ジャック・クレマンが、謁見に乗じてフランス王アンリ3世を暗殺しました。こうしてナバラ王アンリ4世が、フランス王位に就くことになりました。暗殺だらけで、誰も天寿を全うしないですね。 |

||

フランス王アンリ4世(1553-1610年) フランス王アンリ4世(1553-1610年) |

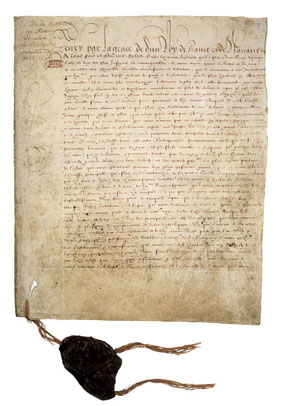

ナント勅令(1598年4月13日) ナント勅令(1598年4月13日) |

先王の暗殺によって即位した新王は、国内平定が急務でした。アンリ4世はカトリックに再改宗し、カトリック同盟を落ち着かせました。1598年には『ナント勅令』を発布し、ユグノー(プロテスタント)に対してカトリック信徒とほぼ同じ権利を与え、近世のヨーロッパでは初めて個人の信仰の自由を認めました。 これによってユグノー戦争は急速に収まり、ナント勅令はフランスの国家統一の出発になったとされています。およそ40年の長期に渡る内戦で疲弊していたフランスでしたが、戦費の縮小や商工業におけるユグノーの活躍もあり、政治情勢だけでなく国家財政も安定し、17世紀のフランスの大国時代に繋がっていきました。 |

|

フランス王アンリ4世の暗殺(1610年5月4日) フランス王アンリ4世の暗殺(1610年5月4日) |

その結果、アンリ4世は在位中から現代に至るまで国民から高い人気を誇り、『大アンリ(Henri le Grand)』や『良王アンリ(le bon roi Henri)』と呼ばれています。 結果を出す有能な君主として国民に広く愛されたものの、相変わらずたびたび暗殺の危機には晒されていました。1610年、アンリ4世は馬車に乗車しようとした所を、狂信的なカトリック信者フランソワ・ラヴァイヤックによって刺殺されています。狂信者の単独犯とされていますが、多くの歴史家は権力上層部による陰謀と見ているそうです。56歳の生涯でした。 |

1-1-1-2. 父ルイ13世の時代

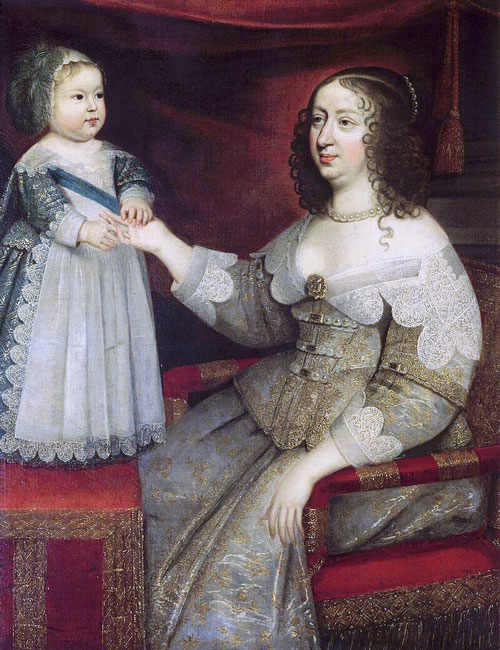

アンリ4世の暗殺により、長男ルイ13世が8歳でフランス王に即位しました。これは大人になったルイ13世一家で、中央の幼子が太陽王ルイ14世です。 |

左からリシュリュー枢機卿、国王ルイ13世(父)、 左からリシュリュー枢機卿、国王ルイ13世(父)、王太子ルイ14世、王妃アンヌ・ドートリッシュ(母)(17世紀) |

左奥に描かれているのは、リシュリュー枢機卿です。ルイ13世は有能だったリシュリュー卿を宰相(主席国務卿)に登用し、その業績によってルイ13世は絶対君主の最初の一人として地位を固めました。しかしながらリシュリュー卿は健康を悪化させ、1642年12月に57歳で亡くなり、その僅か5ヶ月後にルイ13世も41歳の若さで崩御しています。 この頃のフランスは、パリ警視総監すら妻に毒殺されるほど毒殺も流行していました。暗殺は分かりやすいものに限りません。陰謀が渦巻きまくっています。心が休まることはあったのでしょうか。怖いですね・・。 |

ルイ14世(1638-1715年)、母アンヌ・ドートリッシュ王妃(1601-1666年)1639年 ルイ14世(1638-1715年)、母アンヌ・ドートリッシュ王妃(1601-1666年)1639年 |

ルイ13世の妻アンヌ・ドートリッシュはスペイン出身で、父がスペイン王フェリペ3世、母がオーストリア大公カール2世の娘マルガレーテです。 1615年に結婚したものの、ルイ13世とは不仲でした。さらに実家であるスペイン・ハプスブルク家との関係を巡り、宰相リシュリュー卿とも対立していました。 このため、23年間も子宝に恵まれませんでした。しかし、36歳となった王妃アンヌは1638年にルイ14世を出産しました。 あまりにもあり得ない妊娠出産だったため、夫ルイ13世はもちろん周囲も疑い、当時も様々な噂が広がったそうです。 |

ルイ13世と聖母子(1638年) ルイ13世と聖母子(1638年)"Le vœu de Louis XIII " ©Octave 444(3 March 2020)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

聖母子から王権を授かるルイ14世と母アンヌ・ドートリッシュ王太后と弟フィリップ王子(1650年) 聖母子から王権を授かるルイ14世と母アンヌ・ドートリッシュ王太后と弟フィリップ王子(1650年) |

それでも長く待望されていた王位継承者の誕生ではあったため、神の奇跡による賜物として絶賛プロモーションされました。出産の数ヶ月前にルイ13世が処女マリアに献納していたため、聖母マリアがこの奇跡を起こしたとされました。現代と違い、当時はロイヤル・タッチに数万人を超える規模で民衆が集まるような時代です。多くの民衆はこの奇跡を信じたとされています。 いくつもの宣伝絵画が描かれており、その必要があったことを想像すると、限りなく怪しくはありますね(笑) |

|

弟フィリップ王子(1640-1701年)とルイ14世(1638-1715年)(1642年) 弟フィリップ王子(1640-1701年)とルイ14世(1638-1715年)(1642年) |

弟フィリップ王子とルイ14世(1643年) 弟フィリップ王子とルイ14世(1643年) |

2年後、再び奇跡が起きて弟フィリップ王子が1640年9月に誕生しました。昔は王族でも幼くして亡くなることが珍しくありませんでしたが、これでフランス王室も安泰ですね。そしてルイ13世は1643年5月、ルーブル宮殿で41歳で崩御しました。 あり得ない妊娠出産により生まれた兄弟の絵画は、やはり処女懐胎を想わせる精霊の鳩であったり、白百合が象徴的に描かれています。 |

|

ルイ14世(1638-1715年)、母アンヌ・ドートリッシュ王妃(1601-1666年)、弟フィリップ王子(1640-1701年) ルイ14世(1638-1715年)、母アンヌ・ドートリッシュ王妃(1601-1666年)、弟フィリップ王子(1640-1701年) |

ルイ13世も、死期や陰謀は察知していたのでしょう。王妃アンヌを信用しておらず、自身の死後、王妃が国政に影響力を行使することを防ぐため、摂政諮問会議の設置を遺言していました。 しかしながらルイ13世が崩御すると、4歳のルイ14世即位と共に王太后アンヌが摂政となりました。親密だった枢機卿マザランと共にパリ高等法院の支持を受け、遺言を破棄して摂政審問会議を廃止しました。そして、アンヌは全権をマザランに委ね、実質的な宰相としました。 |

1-1-1-3. 王太后アンヌと愛人マザラン枢機卿による摂政政治

1628年のラ・ロシェル包囲戦を指揮するリシュリュー枢機卿 1628年のラ・ロシェル包囲戦を指揮するリシュリュー枢機卿 |

マザラン枢機卿は、ルイ13世の宰相リシュリュー枢機卿の後継者でした。リシュリュー枢機卿は1642年12月4日に57歳で亡くなっています。晩年は浸蝕性潰瘍を患い、眼精疲労と頭痛に酷く悩まされており、他の多くの疾患も抱えていたそうです。 |

枢機卿およびリシュリュー公爵アルマン・ジャン・デュ・プレシー(1585-1642年) 枢機卿およびリシュリュー公爵アルマン・ジャン・デュ・プレシー(1585-1642年) |

『緋色の枢機卿』と呼ばれ、長年ルイ13世の宰相として実績を重ねたリシュリュー枢機卿は死期を悟りつつも、担架に乗って戦場で軍隊を指揮していたそうです。 57歳にしては満身創痍すぎますし、その5が月後にルイ13世も41歳で遺言まで残して崩御するのは出来過ぎと感じますね。 ところで革命前のフランスの第一身分は貴族ではなく、聖職者でした。戦争大好きなローマ教皇もいましたし、やはり日本とは全く聖職者のイメージが違います。ヨーロッパに於ける聖職者とは、神のご加護を受けた高貴で強力な戦士という印象もあるでしょうか・・。 |

王太后アンヌ・ドートリッシュ(1601-1666年) 王太后アンヌ・ドートリッシュ(1601-1666年) |

ジュール・マザラン枢機卿(1602-1661年) ジュール・マザラン枢機卿(1602-1661年) |

国王ルイ13世と宰相リシュリュー枢機卿が相次いで亡くなった後、摂政アンヌ王太后と実質宰相だったマザラン枢機卿がフランスを共同統治しました。極秘結婚していたとされるほど親密な仲でした。 この2人の治世下、フランス人は民衆も貴族も苦しめられました。神聖ローマ帝国の三十年戦争にわざわざ介入して戦争で国を疲弊させた上、戦費調達を目的に重税を課しました。その一方で、お金超大好きマザラン枢機卿は貪欲に私財を溜めまくりました。王太后はスペイン王室出身のスペイン人、マザラン枢機卿も帰化していたもののナポリ王国出身のイタリア出身で、フランス人の反感は余計に高まっていました。 |

|

貴族の反乱『フロンドの乱』(1648-1653年) 貴族の反乱『フロンドの乱』(1648-1653年) |

1648年、マザラン枢機卿が高等法院のメンバーを逮捕したことをきっかけに火が付き、法服貴族と民衆が蜂起しました。当時流行していた投石器(フロンド)で民衆がマザラン邸に投石したことから、『フロンドの乱』と呼ばれるようになりました。フランスに於ける貴族の反乱としては最後のもので、鎮圧後、ルイ14世による絶対王政の確立につながっていきました。 |

フランス王ルイ14世(1638-1715年)1648年、10歳頃 フランス王ルイ14世(1638-1715年)1648年、10歳頃 |

フロンドの乱の発生時、ルイ14世は10歳でした。 反乱軍は王宮内の王の寝室まで侵入するほど深刻でした。この時は難を逃れましたが、翌1649年1月には教育係でもあったマザラン枢機卿と共にパリを一時的に退去せざるを得なくなりました。 1652年10月、14歳となっていたルイ14世は避難先サン=ジェルマン=アン=レーからパリに戻り、1653年にはマザラン枢機卿もパリに戻って、国王軍が反乱軍を鎮圧し貴族反乱は収束しました。 ルイ14世も十分記憶が残る年齢です。3年以上もの避難生活は人格形成に大きく影響したでしょう。 |

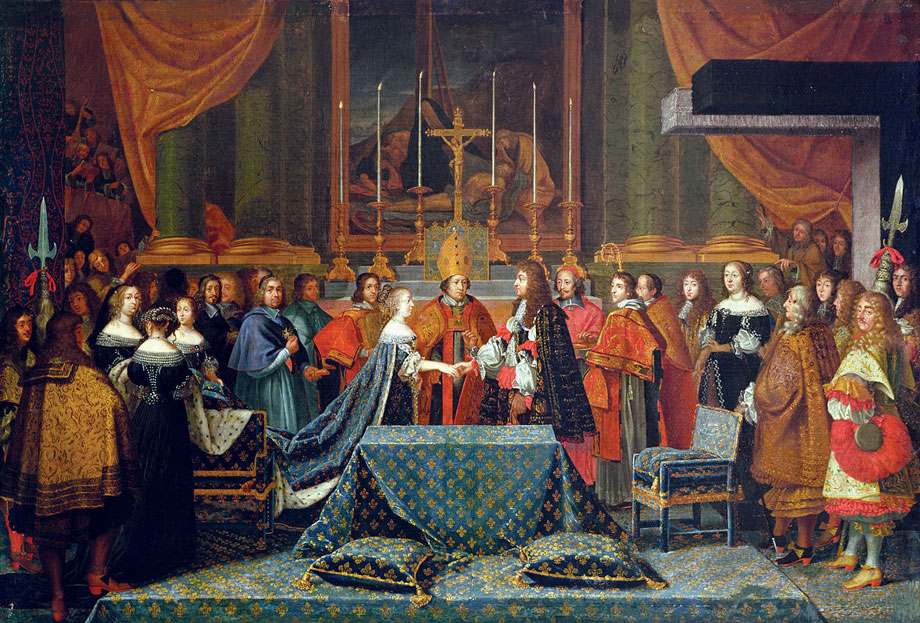

フランス王ルイ14世とスペイン王女マリー・テレーズ・ドートリッシュの婚儀(1660年) フランス王ルイ14世とスペイン王女マリー・テレーズ・ドートリッシュの婚儀(1660年) |

21歳となったルイ14世は、スペイン・ハプスブルク家出身のスペイン王女マリー・テレーズ・ドートリッシュと結婚することになりました。ピレネー条約で取り決められた、完全に政略結婚です。 三十年戦争(1618-1648年)から引き続き継続されたフランス・スペイン戦争(1635-1659年)の条約で、1659年に締結されました。マリー王女が持参金の建前で賠償金を支払うことと引き換えに、ルイ14世とマリー夫妻の子供達はスペインの王位継承権を放棄するという内容でした。政治外交上、国家として極めて重要な結婚だったと言えます。 |

マザラン卿の姪マリー・マンシーニ(1639-1715年)1665年、26歳頃 マザラン卿の姪マリー・マンシーニ(1639-1715年)1665年、26歳頃 |

実は当時、ルイ14世には本気の女性がいました。マザラン枢機卿の姪マリー・マンシーニです。ローマ出身ですが、父ミケーレ・ロレンツォ・マンチーニ男爵が早逝したため、母ジェローラマが兄マザラン枢機卿を頼って一家でフランスに移住し、宮廷に出入りしていました。 マザラン枢機卿自身、姪たちを使ってフランスの王族・貴族と縁戚関係を築くことを狙ってはいたものの、国王から寵愛を受けることは予想外でした。通常ならば王の外戚として権力を強化できるので喜びそうですが、既に幼少期からの教育係としてその地位と権力は手に入れていましたし、スペインとの関係の方が重要でした。 |

マザラン枢機卿にとって、愛妾として側におくくらいなら許容できましたが、ルイ14世は「本気でマリーを愛しており、結婚したい。」と告げました。2人を引き離すため、マザラン枢機卿と王太后アンヌ・ドートリッシュはすぐさま縁談を作り、マリーをイタリアのコロンナ家に嫁がせました。 ルイ14世にとっては初恋で、プラトニックな関係だったという説もある女性でした。1715年にマリーが75歳で死去するまで、ルイ14世は再会を拒んでいたそうです。本当に好きだったのでしょうね。王様といえども全てが思い通りになるわけではなく、特に婚姻関係は大変そうです。 |

1-1-1-4. ルイ14世の親政と絶対王権の確立

1660年、フランス王ルイ14世はマザラン枢機卿が選んだ花嫁、マリー・テレーズ・ドートリッシュ王女と結婚しました。 |

フランス王ルイ14世(1638-1715年)1661年、23歳頃 フランス王ルイ14世(1638-1715年)1661年、23歳頃 |

ルイ14世の母アンヌ・ドートリッシュ王太后、ルイ王太子、マリー・テレーズ・ドートリッシュ王妃(1663年頃) ルイ14世の母アンヌ・ドートリッシュ王太后、ルイ王太子、マリー・テレーズ・ドートリッシュ王妃(1663年頃) |

真の絶対君主と言われたマザラン枢機卿がさらに権勢を振るうかと思いきや、結婚の翌年となる1661年3月9日、病気を患った末に58歳で亡くなりました。その翌日、ルイ14世は以後宰相を置かないことを宣言し、親政を開始しました。ここから王政フランスの絶頂期が始まりました。 |

|

太陽神アポロンを演じるルイ14世(1638-1715年)1653年、15歳頃 太陽神アポロンを演じるルイ14世(1638-1715年)1653年、15歳頃 |

ルイ14世は、王朝の最盛期を築いた王として『太陽王(le Roi Soleil)』と称されています。 メヌエットを宮廷舞踏に取り入れ、メヌエットを最初に踊った人物とも言われ、その際に太陽神アポロンに扮して踊ったことからその名が付いたとも言われます。 このように芸術好きのイメージがあり、芸術好きと聞くと自由奔放さと結びつきますが、実は『官僚王(Rois Bureaucratie)』と異名がつくほど規則正しく、真面目で勤勉で完璧主義でもありました。 この気質こそが、絶対王権を確固たるものにしたとも言えます。 |

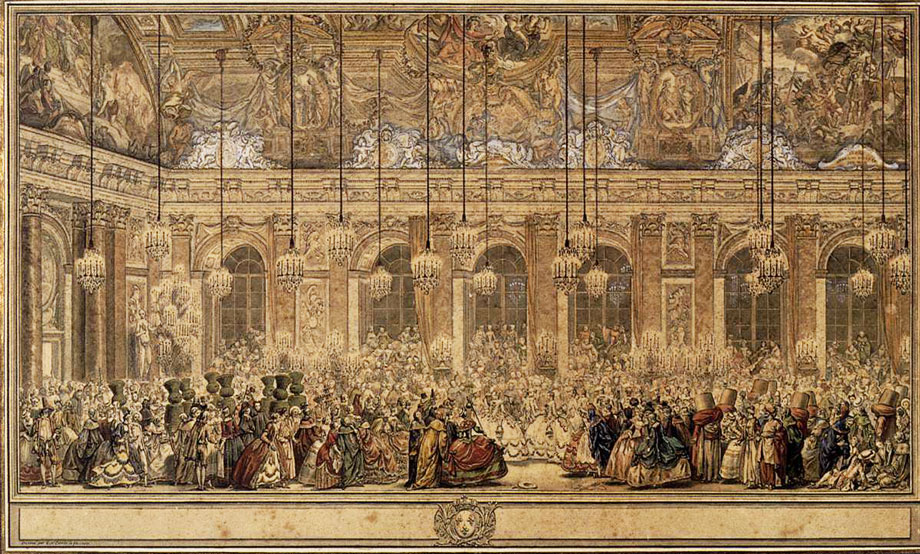

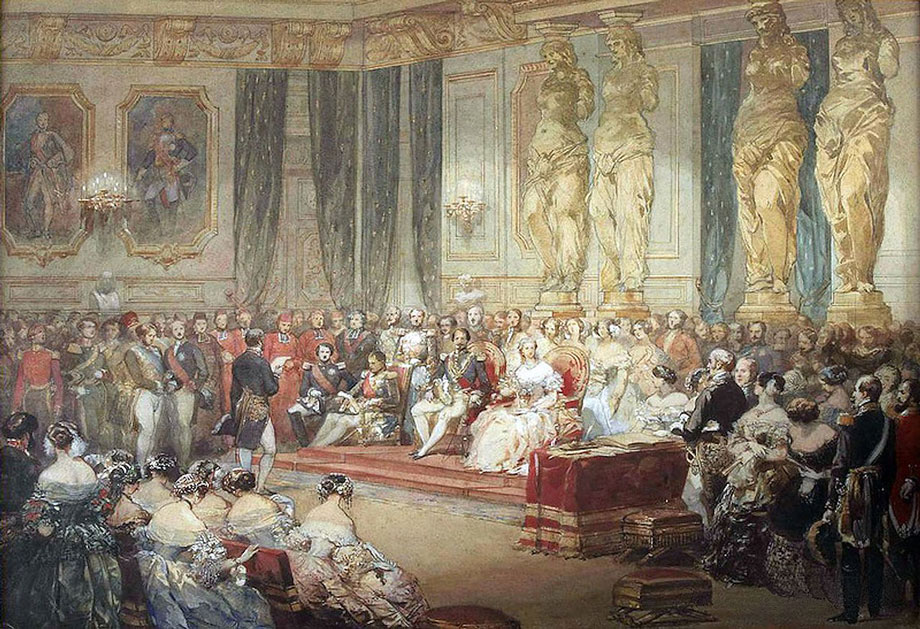

ヴェルサイユ宮殿のレセプション ヴェルサイユ宮殿のレセプション |

先にご紹介した通り、王も周囲の王侯貴族も天寿を全うできぬほど暗殺で亡くなっていました。ルイ14世自身も、10代の多感な時期に経験した貴族の反乱と命の危機を経験しています。王なのに、宰相や母の意向でしか結婚相手を選べないということもありました。 親政を開始したルイ14世は、行政機構を整備しました。国の最高機関である国務会議から王太后や王族・大貴族を排除し、その一方で法服貴族を重用しました。聖職者や大貴族の権威を低下させつつ、新興貴族やブルジョワ層の積極的登用で王権を強化しました。 |

ルイ14世の絶対王権の象徴たるヴェルサイユ宮殿

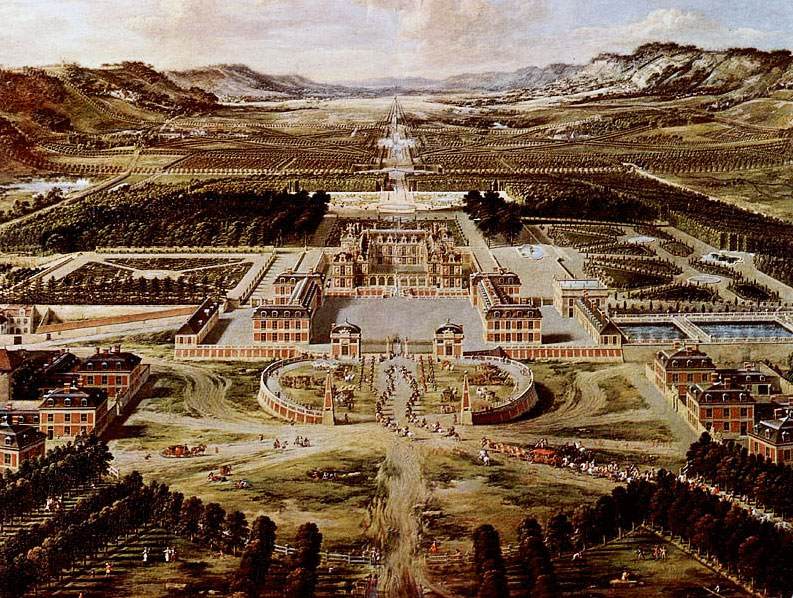

官僚王による諸々の行政機構の整備詳細は割愛しますが、ルイ14世による絶対王政の象徴と言えるのがヴェルサイユ宮殿です。広大な敷地を埋め尽くす、徹底した対称デザインが特徴です。 |

ヴェルサイユ宮殿(1668年) ヴェルサイユ宮殿(1668年) |

1661年に親政を開始したルイ14世の影響力は1680年代始め頃には強固となり、この時期が絶頂期とされます。絶対王権の威光を広く世界中に顕示すべく、1681年、お気に入りだったヴェルサイユ宮殿のさらなる造営事業を開始しました。巨額の費用を要する新宮殿の造営に財務総監コルベールは消極的でしたが、官僚王自身の強い意向で従わざるを得なかったそうです。 |

ヴェルサイユ宮殿(1722年) ヴェルサイユ宮殿(1722年) |

官僚王は新宮殿の造営に熱中し、頻繁に赴いて細事に渡るまで指図し、気に入らない箇所があれば何度でもやり直しを命じました。現代人のようにオーダーに慣れていなかったり、自分が好きなものが明確でないと担当者に一任します。ルイ14世はビジョンが明確で、自身の好みも熟知していた証でしょう。 ただ、この工事は困難を極め、数万人の人夫が従事し、多数の死者も出しています。宮殿建設には2万5千人が投入されましたが、肝入りだった噴水庭園にはそれを上回る3万6千人が従事しました。 |

絶対君主の教養と知性が詰め込まれたヴェルサイユ宮殿

一般社会と上流社会は隔絶されています。今もなお、特別な身分の人しか知ることを許されぬシンボルや言語、解読法を使い、秘密裏に意思疎通が行われます。上流階級であっても知識がなければ読み解けませんし、気付けないほど知覚能力が低かったり注意散漫な人も排除される、シビアな世界が社交界です。ソフィア(智慧)が何よりも重視されてきた世界だからこそ、"お金"というただの道具を最重視して知恵や知識を蔑ろにする成金が馬鹿にされるのは当然です。単なる外見の良さだけでも、社交界に限りモテません。 |

| 知の女神のような貴族のご婦人 | |

アヤ・ソフィアを背景にしたメアリー・ウォートリー・モンタギュー夫人(1689-1762年) アヤ・ソフィアを背景にしたメアリー・ウォートリー・モンタギュー夫人(1689-1762年) |

コンパスを持つエミリー・デュ・シャトレ夫人(1706-1749年) コンパスを持つエミリー・デュ・シャトレ夫人(1706-1749年) |

肖像画1つ見ても要素が詰まっており、人によって受け取れる情報量は違います。右のエミリー・デュ・シャトレ侯爵夫人は優秀な科学者としても知られますが、父はルイ14世に世界各国の大使を紹介する役職を務めていました。王宮の社交活動の中心となる役職で、知性や教養、マナー、センス、コミュニケーション能力、あらゆる才能を必要とします。その最高水準の教育を受けて育ったシャトレ夫人ですから、肖像画も要素が詰まっています。 |

|

神から授与される絶対王権の象徴たる月桂冠を受けるフランス王ルイ14世(1692年) 神から授与される絶対王権の象徴たる月桂冠を受けるフランス王ルイ14世(1692年) |

ヴェルサイユ文化の礎を創り上げただけあって、ルイ14世はこの辺りの才能は得意かつ傑出していました。 情熱を込めて造営された噴水庭園には、王の全ての教養とセンスが全力で詰め込まれました。 ヴェルサイユ宮殿全体の基本構成として、王の偉大さを知らしめ、絶対王権の万人に納得させるための諸々が散りばめられています。 |

ヴェルサイユ宮殿の噴水庭園(建設17世紀後期) ヴェルサイユ宮殿の噴水庭園(建設17世紀後期)"PAEK of Versailles main view" ©Luba Volpi (Goldmund100)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

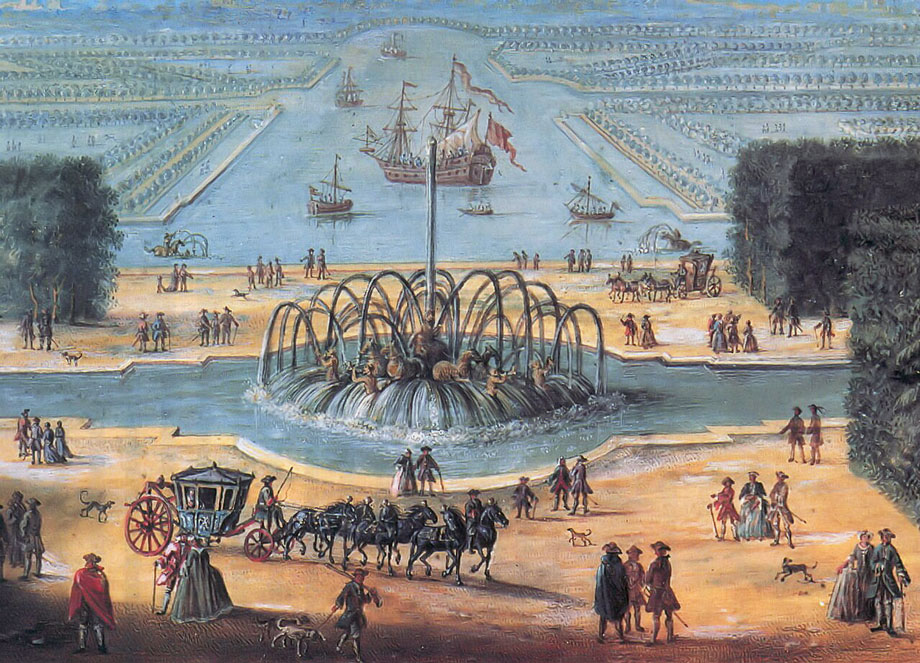

大別すると、噴水庭園には『3つの意図』が知られています。 1について、ヴェルサイユには近隣に水を引けるような高地がありませんでした。この土木工事は困難を極めました。写真だと規模感が掴みにくいですが、人と比較すると広大さが想像しやすくなるでしょうか。噴水の向こうには、大運河(Grand Canal)が南端まで1.8kmも伸びています。ここに複数の噴水が建設されています。3万6千人規模の人夫は伊達ではありません。規模だけで、万人が圧倒されます。 |

民衆の心を掴むためのヴェルサイユ宮殿

民衆に凄いと感じさせるための見せ方と、貴族に凄いと感じさせるための見せ方は、実は全く異なります。民衆の心を掴むのは、一見して分かりやすい手法がとられます。知識や教養、知性がなくても感覚的に凄いと思わせる単純なものを利用します。 |

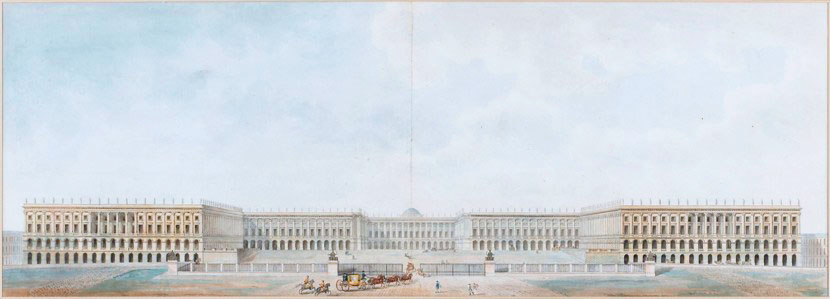

ヴェルサイユ宮殿 街からの眺望 ヴェルサイユ宮殿 街からの眺望Peter Stehlik 2013.04.22 Panorama 1A" ©Peter Stehkik PS-2507(22 April 2013)/Adapted/CC BY 3.0 |

ヴェルサイユ宮殿 庭園からの眺望 ヴェルサイユ宮殿 庭園からの眺望"Versaillesapanoraama2" ©Samuli Suomi(19 July 2008)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

ルイ14世は、民衆の誰もがヴェルサイユに入れるようにしました。画像だとコンパクトな印象ですが、人のサイズで想像すると、まず規模感だけで出だしから圧倒されることが分かります。 そして民衆向けに、庭園の見方を教える『王の庭園鑑賞法』というガイドブックを発行しました。教養ある上流階級ならばガイドブックなど無くとも鑑賞法は分かりますが、自分の頭で考えることができない大半の民衆は、事細かな解説や指示を必要とします。 「ラトナの噴水の前で一休みして、女神ラトナとその周りにある彫刻をご覧なさい。」 |

ヴェルサイユ宮殿 ラトナの噴水 ヴェルサイユ宮殿 ラトナの噴水"Bassin Latone Jardin Chateau Versailles - Versailles(FR78) - 2021-12-19-6" ©Chabe01i(19 December 2021, 16:07:24)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

4段でそびえるそびえる噴水は、たくさんの彫刻で装飾されています。金色に輝く彫刻は壮麗そのものです。また、最先端の技術で造られた噴水が描き出す水の景色は、驚きと共に王の凄さを印象付けたことでしょう。風、水飛沫の感触、懸かる虹、水音。噴水は五感の全てを刺激する、効果的な仕掛けです。"無意識"への刷り込みが可能です。 |

ヴェルサイユ宮殿 ラトナの噴水 ヴェルサイユ宮殿 ラトナの噴水"Bassin Latone Jardin Chateau Versailles - Versailles(FR78) - 2021-12-19-6" ©Chabe01i(19 December 2021, 16:07:24)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

彫刻が意味する所の理解は、教養が無ければ知る由もないどころか、意味が込められていること自体に気づくことすらないでしょう。しかし、民衆にはこの迫力だけで十分だったでしょう。 ラトナの噴水を見た後は、「王の散歩道、アポロンの噴水、その向こうの運河を見渡しましょう。」とガイドブックにあります。 |

ヴェルサイユ宮殿 アポロンの泉水 ヴェルサイユ宮殿 アポロンの泉水"Vue aérienne du domaine de Versailles par ToucanWings - Creative Commons By Sa 3.0 - 146" ©ToucanWingsi(22 August 2013, 21:38:50)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

大運河は端まで1.8kmあるとのことで、王は馬であっという間でも、見渡しながらの徒歩だとそれなりに疲労感も感じそうです。少し疲れて程よく思考力が低下した頭に、意識の刷り込みは効果的です。 |

ヴェルサイユ宮殿 アポロンの泉水(1713年) ヴェルサイユ宮殿 アポロンの泉水(1713年) |

女神ラトナ(レト)と主神ゼウスの双子が、太陽神アポロンと月神アルテミスです。 当時、夜明けをモチーフにした芸術が人気でした。 知性の光で照らす『夜明けの時代』として花開いたのは啓蒙時代ですが、この頃から既に素地が出来始めていたわけですね。 |

|

|

| 『黄金馬車を駆る太陽神アポロン』 シェルカメオ ブローチ&ペンダント カメオ:イタリア 19世紀後期 フレーム:イギリス? 19世紀後期 ¥1,330,000-(税込10%) |

芸術の神アポロンは夜明けをもたらす太陽神でもあります。4頭の天馬が引くカドリガを御し、毎朝天空へ駆け上がります。アポロンの黄金馬車が夜の闇を退け、夜明けの陽射しが降り注ぐとされます。アポロンが姿を表さなければ、夜は明けません。 これはGenが見てきた中でトップ3に入ると言う、シェルカメオの傑作です。アポロン以上に、作者の馬への情熱が伝わってきます♪ |

ヴェルサイユ宮殿 アポロンの泉水 ヴェルサイユ宮殿 アポロンの泉水 |

アポロンの泉水でも天馬は迫力満点で、見応えがあります。このアポロンこそが、太陽王ルイ14世です。バレエで演じて肖像画も描かせているほどですから、当時の人にはすぐに分かったでしょう。アポロンが海中から姿を表し、水面から天に駆け昇る瞬間を表現しており、夜明けの太陽を示しているそうです。 ルイ14世を模したアポロンだけ凄かったら美意識が行き届いていないと感じますが、天馬の出来栄えを見れば、ルイ14世と作者の美意識とセンスに共感できます。 |

ヴェルサイユ宮殿 アポロンの泉水 ヴェルサイユ宮殿 アポロンの泉水"Versailles Bassin d'Apollon 001" ©Mooniki(25 March 2012)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

チャリオット(戦車)は1、2頭の馬でも引けます。4頭もの馬を使うカドリガの場合、御するだけでも大変です。高度な統制力と、馬に負けないパワーも必要です。実戦では実用的ではないからこそ、ギリシャ時代後期には戦闘用には使用されなくなりますが、代わりに神やそれに連なる王族クラスの高貴な身分の人の乗り物として、象徴的に扱われるようになりました。 今でこそ馬が身近な人は少ないですが、昔は庶民でも上流階級が車の代わりに馬で駆ける姿を間近に眼にすることはあったでしょう。このカドリガのアポロン像を見れば圧倒されるでしょうし、背景にある対称的に整備された、どこまでも続く樹林もルイ14世の偉大さを印象付けたはずです。 |

ヴェルサイユ宮殿 アポロンの泉水(アダム・ペレル 17世紀後半) ヴェルサイユ宮殿 アポロンの泉水(アダム・ペレル 17世紀後半) |

奥には『大運河』と言うだけあって、船も走らせていたようです。夏は毎晩のように祭典が催され、訪れた民衆はバレエや舞劇に酔いしれたそうです。 民衆に負担を課すだけだと不満が蓄積されますが、こうして一定の範囲を解放することでガス抜きになるだけでなく、誇りや満足感を受け付けることも可能です。ド迫力を用いて圧倒し、「なんだかよく分からなくても凄そう」なことを印象付けます。さらに、「上流階級の芸術を鑑賞する」という体験によって、自分たちも賢くなった気がしたり、高尚なものを理解している感を植え付けることができます。 |

| フランスのクラウン・ジュエリー | |

フランス王妃マリー・アメリ・ド・ブルボン=シシレ(1782-1866年)1830年、48歳頃 フランス王妃マリー・アメリ・ド・ブルボン=シシレ(1782-1866年)1830年、48歳頃 |

フランス王妃マリー・アメリのサファイアのパリュール(王妃の在位:1830-1848年) フランス王妃マリー・アメリのサファイアのパリュール(王妃の在位:1830-1848年)"Parure della regina maria amelia, parigi, 1800-15 poi 1850-75 ca" ©Sailko(16 June 2016, 16:34:00)/Adapted/CC BY 3.0 |

ジュエリーに置き換えるなら、こういう事です。こういうジュエリーは上流階級ではなく、教養がない成金や民衆向けの権威ジュエリーです。上流階級しか分からない暗号をデザインするのではなく、特別な知識や頭脳がなくても凄そうに思わせるために、巨大さなどで圧倒するわけです。この類を着用したこともありますが、貴金属に加えて宝石自体も重いので、付け心地は良くありません。 |

|

| イギリスのアレクサンドラ王太子妃(後の王妃)のコーディネート | |

| お出かけ着 | 正装 |

1884年、40歳頃 1884年、40歳頃 |

1881年、36歳頃 1881年、36歳頃 |

王族は普段からそのようなジュエリーを身につけているわけではありません。中身のないド派手ジュエリーは、万人に向けて権威を象徴する必要がある時のみです。 「社交界は特殊で、ご新規さんを受け入れてくれない。相手にしてくれない。」と言われることもありますが、分かっていない勘違いした成金が、中身のないこのようなジュエリーをドヤりながら仲間に入ろうとするからです。ゴツい宝石のジュエリーは高価ですが、特殊な身分の人々が評価するのはお金では無く知性です。 |

|

『ソフィア』 『ソフィア』リュミエール・アゲート カンティーユ ペンダント&ブローチ フランス or イギリス 1820年頃 ¥880,000-(税込10%) |

お金や肩書きがなくても、特別な知性やセンスなど才能を持つ人がスッと社交界で受け入れられたりするのは、このような理由からです。 私たちも浅薄な成金ジュエリーは全く心惹かれず、お取り扱いしません。むしろ虚栄心や自己顕示欲、浅ましさ、中身のなさなどが伝わるので、着けない方がマシです。 アンティークジュエリーが現役で活躍していた時代の社交界は、知的なものが好きな方にとっては面白い世界ですよね。そのお陰で、魅力的な宝物が生み出されました♪ |

貴族を従わせるためのヴェルサイユ宮殿

暗殺や反乱を効果的に防ぐためには、ただ力で押さえつけるだけでなく、精神的に服従させることが重要です。対象が貴族の場合、より複雑で高度な仕掛けが必要です。中途半端ではライバル心に火をつけ、逆効果となります。知力、教養とセンス、財力のいずれもで戦意喪失するレベルで圧倒しなければなりません。 |

ヴェルサイユ宮殿の一画(1811年) ヴェルサイユ宮殿の一画(1811年) |

ヴェルサイユ宮殿は現代で言う、『スマートシティ』と見るのが妥当です。宮殿内に地方の有力貴族の居住空間も用意され、権力の一極集中を実現させました。カントリーハウスをメインの邸宅とし、領主や大地主として、領民とは小国の王のような関係にあったイギリス貴族とは大きく異なる点です。 当主の趣味に合わせ、思い思いの邸宅が造られ愛されたイギリス貴族のカントリーハウスと異なり、出来合いの集合住宅に詰め込まれる様は、フランス貴族にとって心地よいものではなかったでしょう。まるで刑務所と紙一重です。 |

ヴェルサイユ宮殿のオペラ劇場(1855年) ヴェルサイユ宮殿のオペラ劇場(1855年) |

革命前のフランスは、宮廷貴族だけで約4,000家ありました。家族を含めると、貴族だけで数万単位の人々がヴェルサイユ宮殿で生活していたと想像できます。住居は貴族としての序列によって差があったでしょうし、様々な催しでも序列があからさまに効いてきたはずです。 |

ヴェルサイユ宮殿『鏡の間』での仮面舞踏会(1745年) ヴェルサイユ宮殿『鏡の間』での仮面舞踏会(1745年) |

住居は内装程度なら自由にできたとしても、より良い住まいや扱いを目指そうとすると、王に媚を売らざるを得なくなる仕組みです。うまく出来た支配システムと言え、さすが官僚王と感じます。 集まって生活することで、王侯貴族が活発に国政を議論したり社交したりできたという言われ方もされますが、体のいい監視社会の実現です。 |

単眼鏡でライバルを見張るご婦人(アンリ=ニコラス・ヴァン・ゴープ 1780年頃) 単眼鏡でライバルを見張るご婦人(アンリ=ニコラス・ヴァン・ゴープ 1780年頃) |

初期のロニエットは単眼鏡タイプでした。 単眼鏡は元々は男性が狩猟や戦場などで使用する道具でしたが、ヴェルサイユ宮殿時代は貴族のご婦人の間で大人気となりました。 『人間心理』は古今東西、身分の貴賤も関係ありません。現代だと、ヒエラルキーが発生しやすい集合住宅や学校などに置き換えてみれば、想像に難くありません。 同じくらいの人々を集中させるのが肝です。王自らが指示したりせずとも、勝手にお互いを監視し合い、足をひっぱり合ってくれます。その間は、王は引きずり落とす対象には絶対になりません。 |

| ヴェルサイユ宮廷時代に流行した髪型 | |

ヴェルサイユの最先端ヘアスタイルでグランドツアーから帰ってきた息子に仰天する英国貴族 ヴェルサイユの最先端ヘアスタイルでグランドツアーから帰ってきた息子に仰天する英国貴族 |

貴婦人の巨大帆船型の盛りヘア 貴婦人の巨大帆船型の盛りヘア |

同じくらいの人々を集中させ、井の中の蛙の構図を作ることで、五十歩百歩の『団栗の背比べ』が始まります。 左の風刺画が象徴的です。ヴェルサイユ宮廷時代のフランスで変な髪型が大流行したのは有名です。周囲から冷静に見ればヘンテコに感じることができますが、渦中の人々は本気でそれを良いと信じ込み、大きければ大きいほど良い、勝ちであるとし、脇目もふらずにその事に集中します。 人間心理を熟知した、完璧な支配システムです。貴族自身は、操られ支配されている事に微塵も気づきません。自身は特権階級でイケてると思い込み、疑う発想すら生じません。王(支配層)と、その他大勢となる貴族(被支配層)とでは絶対的な違いがあります。それを明確にしたのが天才ルイ14世と言えるかもしれません。 |

|

ヴェルサイユ宮殿『美の女神ヴィーナスのサロン』 ヴェルサイユ宮殿『美の女神ヴィーナスのサロン』 |

貴族が出入りする宮廷内は、天井も含めて装飾で埋め尽くされます。開放感は皆無で、ひたすら威圧感でいっぱいです。 |

ヴェルサイユ宮殿『軍神マルスのサロン』 ヴェルサイユ宮殿『軍神マルスのサロン』"Chateau de Versailles, France(81329854)" ©Michal Osmenda from Brussels, Belgiumi(21 July 2012, 12:50)/Adapted/CC BY 2.0 |

特に天井絵は威圧感が凄いですね。たまに美術鑑賞として訪れるくらいなら良いですが、絶えずこのような空間で生活するのは、精神的な圧迫感でストレスになりそうです。認識はしていなくても、無意識には効いていたことでしょう。 |

ヴェルサイユ宮殿のロイヤル・チャペルの内装 ヴェルサイユ宮殿のロイヤル・チャペルの内装" Versailles Chapel - July 2006 edit" ©Cavid Iliff(7 July 2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

人々の個性を奪うだけでなく、脱個性した"集合"としての人々に、ルールを厳守させるのは支配に効果的です。 ヴェルサイユ宮殿では様々なルールやエチケット、マナーが作られ、運用されました。 「決まりに従ってさえいれば間違いない。」 自分の頭で考えることを放棄させ、ただひたすら上から言われたことを正確かつ従順に実施する仕組みが構築されました。 規則正しさを求めるために、対称性の高い建築であったり、装飾で囲んで視覚的に威圧することは、精神支配にも効果的です。 |

ヴェルサイユ宮殿『オペラ劇場』ロイヤル・ボックスへの眺め ヴェルサイユ宮殿『オペラ劇場』ロイヤル・ボックスへの眺め"Royal Opera de Versailles, Paris, MA56" ©Adots215i(10 September 2019, 12:49:03)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

高みに君臨する王。そして"その他大勢"となる下々の貴族。意識が行き届いた王によって、ヴェルサイユ宮殿には隅々まで精神支配のための仕掛けが詰め込まれています。 |

ヴェルサイユ宮殿『戦争ギャラリー』 ヴェルサイユ宮殿『戦争ギャラリー』"Versailles Chateau de Versailles Innen Galerie des Batailles 03" ©Zairon(5 April 2017, 10:58:29)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

一見すると天井に開放感がある『戦場ギャラリー』も、規則的に配置された偉人の胸像たちが、無数の『目』で貴族たちを見張ります。生まれながらにこの環境なら順応もできそうですが、他所から来たら耐え難いでしょう。オーストリアから嫁いできた王妃マリー・アントワネットがヴェルサイユ宮殿を嫌い、『王妃の村里』での一時をこよなく愛したのも納得できます。 |

| 歴代フランス王と寿命 | |||||

| ヴァロワ朝 | ブルボン朝 | ||||

フランソワ2世 1544-1560年 1544-1560年16歳没 |

シャルル9世 1550-1574年 1550-1574年23歳没 |

アンリ3世 1551-1589年 1551-1589年37歳没 |

アンリ4世 1553-1610年 1553-1610年56歳没 |

ルイ13世 1601-1643年 1601-1643年41歳没 |

ルイ14世 1638-1715年 1638-1715年76歳没 |

物理的な強い押さえつけは、むしろ強い反発を招いて逆効果です。精神支配、それも「支配されていること」を自覚させない、無意識下の支配こそが肝です。その分野では、ルイ14世は間違いなく天才です。フランソワ2世らの父王アンリ2世も40歳で崩御しています。先代の王たちの寿命の短さと比べれば、明確に結果に現れています。 |

|||||

『HALO』 モダンスタイル 天然真珠 3連ピアス イギリス 1905年頃 SOLD |

無意識に影響させる、視覚的な仕掛け。 これこそが支配層として君臨した、"真の上流階級"だけが熟知し使いこなすテクニックです。 相手に認識されては意味がないため、その事は現代でも秘密にされています。だから殆どの一般人は、秘められた仕掛けに気づく事はありません。 王侯貴族のために作られた、本物の高級アンティークジュエリーの魅力や真の価値が一般には理解されにくいのは、当然と言えば当然なのです。そして成金ジュエリーには、そのような”読み解くべき”諸所の仕掛けはありません。 『HALO』も"形だけ"で捉えると至極分かりにくいですが、光輪が強烈に煌めく様は、まさに意識下に訴えかけてきます。 |

フランス王ルイ14世(1638-1715年)1701年、63歳頃 フランス王ルイ14世(1638-1715年)1701年、63歳頃 |

ルイ14世は、フランスの最も華やかで偉大な時代を創り出しました。 イギリス貴族も頻繁に会いにくるほど知的で有名だった啓蒙主義の思想家ヴォルテールは、ルイ14世の治世を『大世紀(Grand Siècle)』と表現するほど高く評価しています。 その土台を元にして謳歌した、後の時代のフランス貴族の方が一般には注目されがちですが、この時代に確立された、権威を誇示するための対称デザインや、隙間を埋め尽くすなどの視覚テクニックはぜひ意識しておきましょう。 |

1-1-2. ヨーロッパの基本デザインとなった対称デザイン

3次元の立体デザインであったり、素材の強度と耐久性まで計算する必要があるという意味でも、建築の設計とジュエリーのデザインは非常に共通しています。アンティークジュエリーの時代は建築家が、最初の勉強としてジュエリー制作していたこともあります。ルネサンス時代、イングランド王ヘンリー8世の宮廷画家ハンス・ホルバインは様々な調度品や工芸品のデザインも手がけており、その中にはジュエリーのデザインも含まれます。 |

『幻のネックレス』

『幻のネックレス』ダイヤモンド ネックレス フランス 1750年頃 SOLD |

ダイヤモンド・ブローチ ダイヤモンド・ブローチフランス or イギリス 1700〜1750年頃 SOLD |

『財宝の守り神』 『財宝の守り神』約2ctダイヤモンド・ブローチ フランス 1870年頃 SOLD |

建築や庭園など空間デザインの基礎となった対称デザインは、自然な流れとしてジュエリーにも適用されました。オーソドックスなヨーロピアン・デザインは対称性の高さが基本で、これこそが多くの日本人にとって、ヨーロッパの格調高い貴族文化らしさを強く感じるものとなっています。どちらかと言えば、ありのままの自然を好んできた日本にとって、見慣れないデザインだからと言えるでしょう。 |

||

1-1-3. 日本の美術様式の影響が現れ始めたアール・ヌーヴォー

『夜桜を舞う梟』 『夜桜を舞う梟』アングロジャパニーズ・スタイル 両面・赤銅高肉彫り象嵌 ロケット・ペンダント 赤銅:日本 1870年頃 ロケット:イギリス 1870年頃 ¥3,800,000-(税込10%) |

政治外交的な背景により、イギリスの場合は開国より若干前となる1851年頃から、『アングロ・ジャパニーズ・スタイル(英和様式)』として日本美術の影響を受けた新しいスタイルが生み出されています。 |

|

パクス・ブリタニカとして最盛期を迎え、文化が発展しやすい状況にあったヴィクトリア朝のイギリスに対し、その他のヨーロッパ諸国は情勢が安定しない状況が続きました。侵略戦争にして実質の世界大戦だったナポレオン戦争の影響が深刻でした。 |

1848年のフランス二月革命(19世紀)カルナバル美術館 1848年のフランス二月革命(19世紀)カルナバル美術館 |

それが1848年から1849年にかけての『諸国民の春』として爆発しました。1848年革命で一転した主な地域はオーストリア、フランス、イタリア、ドイツです。オーストリアやイタリア、ドイツは国家統一のゴタゴタが続き、フランスはオルレアン王政が打倒された一方で、大統領に就いたナポレオン3世が4年後には皇帝の座に就いています。 |

1870年に投降したナポレオン3世とビスマルクの会見 1870年に投降したナポレオン3世とビスマルクの会見 |

ドイツ統一が進められ、それを背景にして1870年に普仏戦争が発生しました。フランスは敗戦し、帝政は終焉しました。この時代のヨーロッパは長くゴタゴタが続いており、経済が安定したり、文化が十分に発展する余地がイギリス以外にはなかったのです。これがアンティークジュエリーのラインナップにも、如実に反映されているわけです。 |

ヴェルサイユ宮殿でのドイツ帝国成立宣言と ヴェルサイユ宮殿でのドイツ帝国成立宣言と初代ドイツ皇帝ヴィルヘルム1世の戴冠(1871年1月18日) |

ちなみにナポレオン3世を捕虜にして無効化し、勝利が確定したと言えるプロイセン王ヴィルヘルム1世は、まだパリで砲撃が続く中、ヴェルサイユ宮殿の『鏡の間』でドイツ帝国成立の宣言と初代皇帝としての戴冠を行いました。統一前のドイツ諸国にこれほどの建物はありませんし、ヴェルサイユ宮殿の荘厳さは圧倒的ですしね。ただ、違和感は強烈にあります。ドイツ帝国がフランスをも統合、あるいは植民地として支配下に置く流れだったら理解しやすいですが・・(苦笑) 結局パリは陥落しました。1月18日のヴェルサイユでのドイツ帝国成立の宣言後、1月28日には休戦協定が署名され、5月10日にフランクフルト講和条約の締結で戦争は正式に集結しました。 |

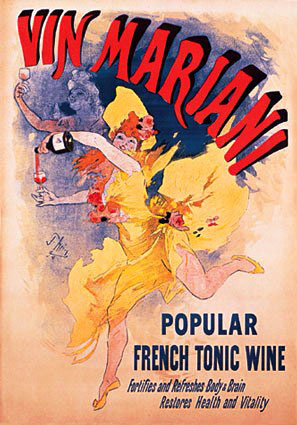

ベルエポックの精神を表現したポスター(1894年)ジュール・シェレ ベルエポックの精神を表現したポスター(1894年)ジュール・シェレ |

この後、フランスはしばらく戦争のない平和な時代となります。 敗戦したフランスは僅か10年ほどで急速な戦後復興を果たし、1880年頃から『ベル・エポック』と呼ばれる繁栄の時代となります。 その主な経済活動の担い手は、消費意欲旺盛な新しい消費者層、つまり庶民の若い女性たちでした。 |

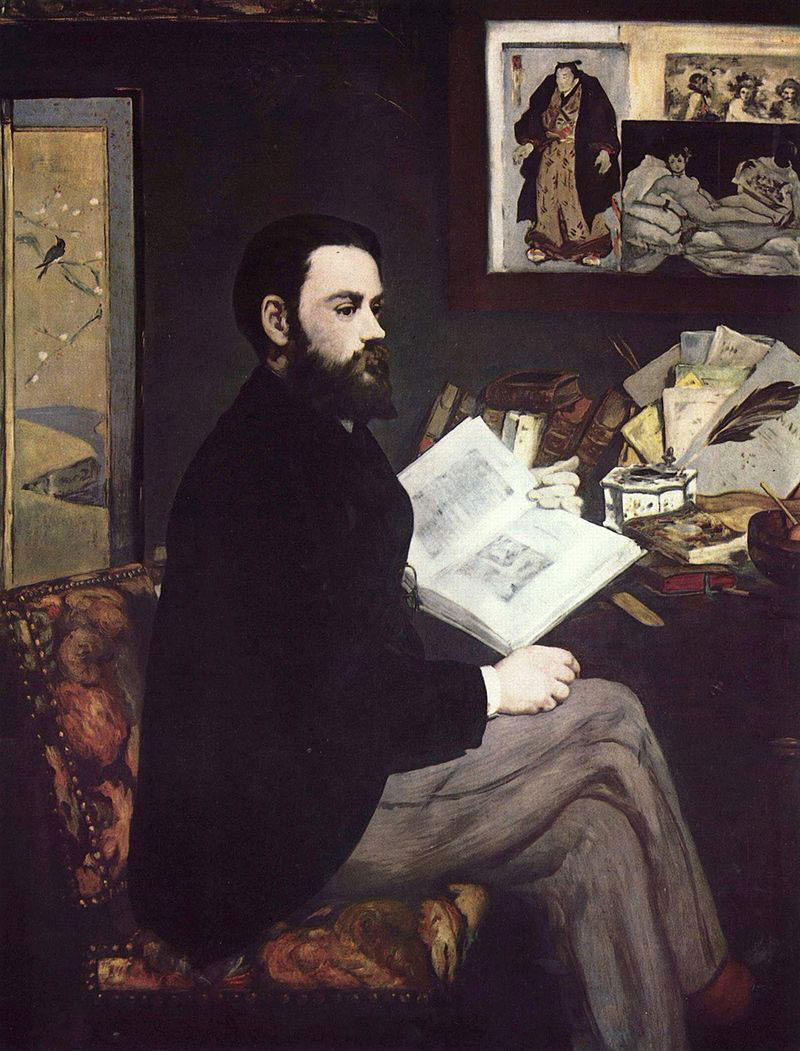

エミール・ゾラの肖像(マネ 1866年) エミール・ゾラの肖像(マネ 1866年) |

しかし優れた職人がいて、往来の要衝でもあるパリは、世界各地の上流階級が買い物をしたり、芸術家など知的階層が集まる社交の中心地としても、再び繁栄することになりました。 平和な時代、ようやくフランスも文化が発展できる環境となり、日本の美術様式が取り入れられ、影響が見られるようになってきました。 それが、ベル・エポックに流行したアール・ヌーヴォーに現れているというわけです。 |

1-1-4. 対称と非対称デザインが入り乱れるアール・ヌーヴォー

ヨーロッパ全体としての、日本美術の影響によるデザイン進化の『過渡期』と言えるのがアール・ヌーヴォーです。過渡期だからこそ新旧のスタイル、つまり従来の対称性の高いデザインと、新しい非対称を意識したデザインの両方が入り乱れています。 |

オーソドックスな対称デザイン

『百合』 『百合』ブローチ&ペンダント フランス 1900年頃 SOLD |

『エメラルド・グリーン』 『エメラルド・グリーン』ブローチ&ペンダント フランス 1905〜1910年頃 SOLD |

過去にお取り扱いしたアールヌーヴォーの宝物を探してみると、リングやネックレスを除き、想像以上に完全な対称デザインは少ないことに気づきます。独特の流線型のお陰で『動的』な雰囲気はあるものの、対称形によってどっしりとした揺るぎなさと共に、格調の高さも感じられます。 |

|

センス良く僅かに対称を崩したデザイン

天然真珠&エメラルド フラワー・ネックレス 天然真珠&エメラルド フラワー・ネックレスフランス 1890年頃 SOLD |

天然真珠ネックレス 天然真珠ネックレスフランス 1890〜1900年頃 SOLD |

宿り木 ブローチ&ペンダント 宿り木 ブローチ&ペンダントフランス 1900〜1910年頃 SOLD |

一見すると対称に見えますが、よく見ると意図的に対称性を崩したデザインも存在します。割合はとても少ないですが、いくつか例をご紹介できる程度には制作されています。対称性を少し崩しただけで、『意識』には大きく効いてきます。対称性が作り出す『静的』なデザインに対し、躍動感やアーティスティックな雰囲気が感じられるようになります。 |

||

非対称を意識したデザイン

『アール・ヌーヴォー』と言えば、これくらい大胆に非対称を意識したデザインを一般にはイメージされると思います。庶民の女性たちもジュエリーを買い始めた同時代、そのような人向けには量産しやすい鋳造ジュエリーが大量生産されました。少女好みの女性の顔や、ぷっくり天使のデザインが多いです。幼さとは無縁で、早く大人になることを要求される上流階級はまず選ばないデザインですから、明確に分かります。 |

Biranger社 プリカジュール・エナメル ネックレス Biranger社 プリカジュール・エナメル ネックレスフランス 1890〜1910年頃 SOLD |

『Heart of Mary』 『Heart of Mary』エナメル ペンダント フランス(LALIQUE?) 1890〜1900年頃 SOLD |

『グリフィン』 『グリフィン』ブローチ&ペンダント フランス 1890〜1900年頃 SOLD |

私たちがご紹介する宝物は、上流階級のためのジュエリーの中でも、本場ロンドンのディーラーから「上澄み中の上澄み」と表現される特別なものだけです。流行を創り出し、牽引する立場だった人たちのオーダー品となるため、デザインも"最先端"が如実に反映されます。 |

||

『アイリス』 『アイリス』アールヌーヴォー ブローチ フランス 1890〜1900年頃 SOLD |

王侯貴族の中にも伝統を愛し、プライドを以って守り抜く人がいる一方で、多くの王侯貴族は知的好奇心が旺盛です。 新しいものへの好奇心、チャレンジと試行錯誤こそが新しい文化や技術を創り出し、進化させてきました。 当時のヨーロッパ上流階級にとっては、対称デザインはありふれた定番となっています。だからこそ、世界を主導するような身分と才能を持つ人ほど、好んで非対称でジュエリーを作ったのです。 アール・ヌーヴォーのヨーロッパの高級品に、非対称デザインが多い理由です。 |

1-2. アメリカのヨーロッパ貴族への憧れ

|

この宝物は対称デザインですが、宝石、作りともに、高級品の中でも別格と言えるほどの最高級品です。 なぜこのデザインにしたのか、アメリカ製という背景から読み解くことができます。 |

1-2-1. アメリカがジュエリーを買い始めた時代

メイフラワー号の生き残りによる初めてのアメリカでの感謝祭(1621年) メイフラワー号の生き残りによる初めてのアメリカでの感謝祭(1621年)(ジーン・レオン・ジェローム・フェリス 1899年) |

アメリカの先住民の歴史は長いですが、白人によるアメリカ史はとても浅いです。アメリカでの白人文化は、移住者が一から構築していくことになりました。 |

新フランス(Nouvelle-France)の地図 新フランス(Nouvelle-France)の地図"Nouvelle-France map-en" ©Pinpin(13 November 2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

約7割が森林で住む場所も集約される日本と異なり、アメリカは土地そのものも広大で分散しています。それ故に、日本では想像できないくらい地域差があります。『合衆国』の名の通り、州は1つの小国と看做す方が適当で、小国の集合体です。航空便はなく船での移動しかなかった時代、当然ながらヨーロッパに近い東側から開発されていきます。フロンティアとして最後まで残ったのが西側で、西部開拓時代の映画は多く制作されています。 |

| 19世紀後期のアメリカに併存した2つの時代 | |

| 金ぴか時代(1865-1893年) | 西部開拓時代(1860年代-1890年) |

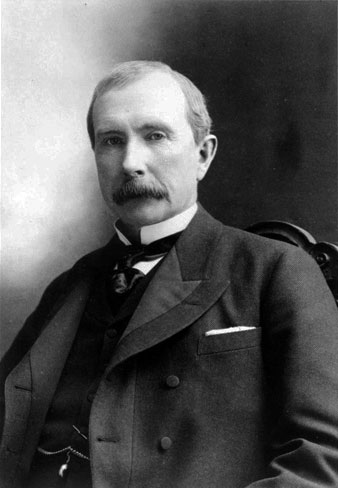

実業家・慈善家ジョン・ロックフェラー(1839-1937年)1885年 実業家・慈善家ジョン・ロックフェラー(1839-1937年)1885年 |

アウトロー、盗賊のビリー・ザ・キッド(1859-1881年) アウトロー、盗賊のビリー・ザ・キッド(1859-1881年) |

19世紀後半のアメリカは西部劇のイメージが強いですが、『金めっき時代』と称される、新興成金による拝金主義の時代も併存します。ロマンあふれる西部劇と比べると、映画としては映えないので、日本人には馴染みが薄いですね。 |

|

アメリカの擬人化(マイセン工房 1760年頃) アメリカの擬人化(マイセン工房 1760年頃) |

国の擬人化が流行ったようで、アメリカはこのように表現されています。女神が手にするコルヌコピアは豊穣のシンボルです。アメリカは農業的にも、鉱物資源的にも本当に豊かな土地でした。 |

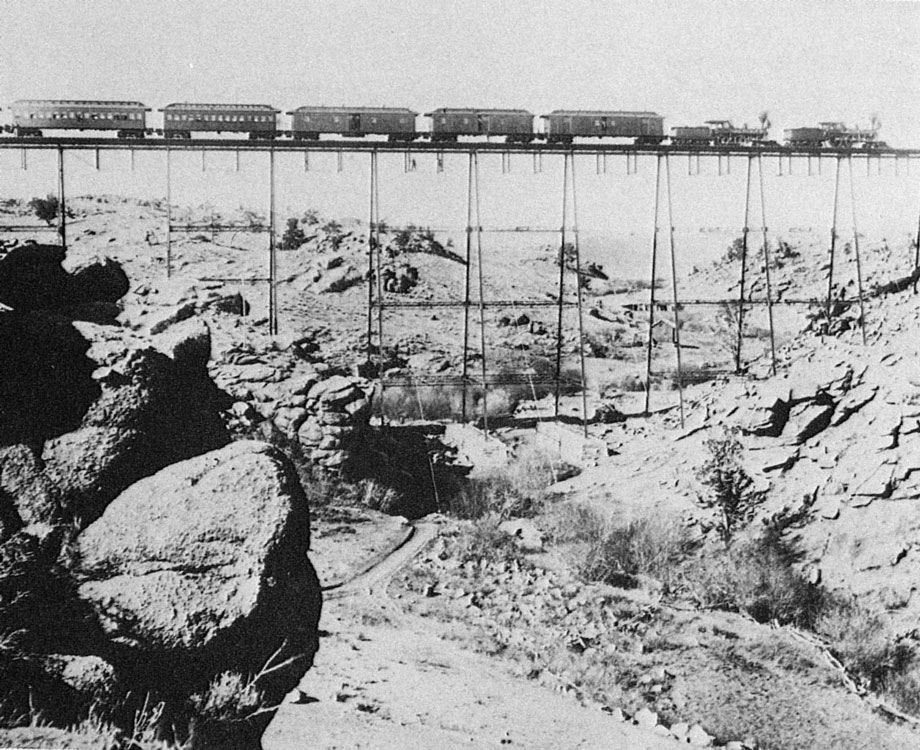

デール・クリークの鉄道橋を走る列車(ワイオミング州 1860年頃) デール・クリークの鉄道橋を走る列車(ワイオミング州 1860年頃) |

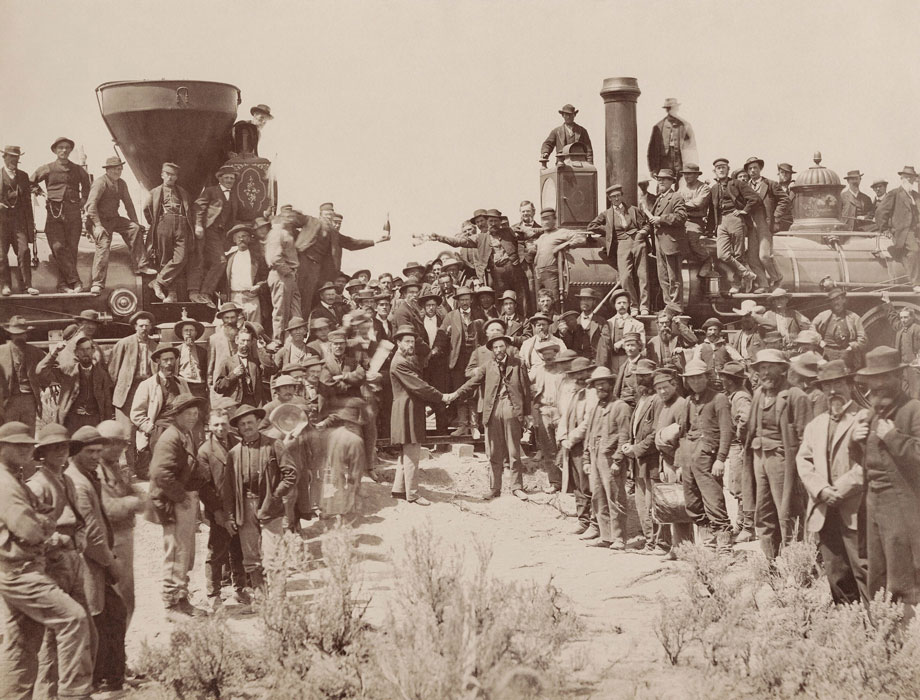

鉄道網を張り巡らせ、流通ネットワークを完成させれば鬼に金棒です。輸出国として力をつけ、世界を激変させました。 |

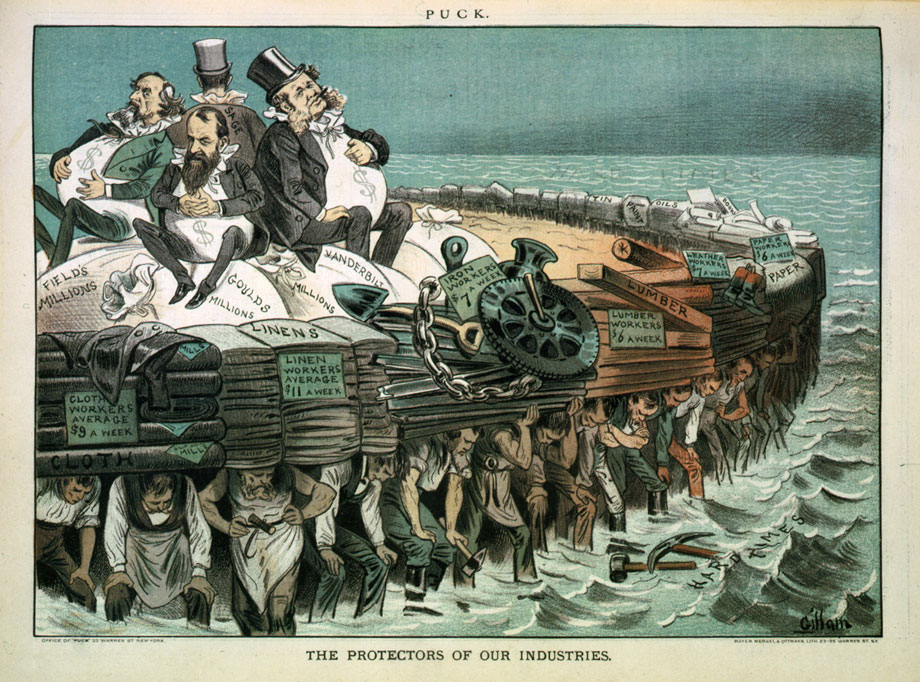

鉄道王ら資本家たちを運ぶ労働者(雑誌パック 1883.2.7号掲載の風刺画) 鉄道王ら資本家たちを運ぶ労働者(雑誌パック 1883.2.7号掲載の風刺画) |

圧倒的大多数を占める雇われ労働者は生きるのにやっとという感じですが、1865年の南北戦争終結後は鉄道王などの大資本家が豊かなアメリカを背景に、無尽蔵に肥え太りまくりました。1893年恐慌までの28年間、特に1870年代と1880年代の資本主義が急速に発展を遂げた期間を『金ぴか時代』、或いは『金めっき時代』と呼びます。 よく分かっていない新興成金が、金の力にモノを言わせて爆買いした時代です。それ故に『拝金主義』、『成金の時代』など、あまり良い表現はされない傾向にあります。当時の大多数のアメリカ人はジュエリーとは無縁ですが、成功したばかりで購買欲旺盛な、アメリカの極端な大富豪がヨーロッパのハイジュエリー市場で幅を利かせ始めたのがこの時代です。 |

1-2-2. ショッピングの都パリ

アメリカ人たちが成功したら訪れたい場所が、世界の中心だったロンドンと、芸術の都の1つで職人の街としても名高いパリです。 |

テムズ川から見たサヴォイ・ホテル(1890年代) テムズ川から見たサヴォイ・ホテル(1890年代) |

この時期はアメリカ人富裕層をターゲットに、イギリス初となる高級ホテルがロンドンに開業したほど経済活動に影響がありました。1889年、当時最先端の設備を詰め込んだ『サヴォイ・ホテル』が開業し、世界中のセレブが集まる流行の最先端の社交場として、アメリカ人富裕層の憧れとなりました。現代でもそのイメージは残っています。 アメリカ人にとって、現代でもイギリスは強く意識する存在です。貴族、特にロイヤルファミリーは羨望、時には嫉妬心も持つような憧れの対象です。共和政に移行したフランスは既に"貴族"が存在せず、世界の中心として最盛期を迎えたイギリスのロイヤル・ファミリーこそが、世界の上流階級のファッションリーダーになっていました。その憧れのロイヤル・ファミリーが買い物に行くのがパリでした。 |

アルバート王配の喪中(1862年)婚約中のアレクサンドラ・オブ・デンマーク王女(17歳頃)とヴィクトリア女王(43歳頃)【出典】Royal Collection Trust / Queen Victria (1819-1901) and Princess Alexandra of Denmark, later Queen Alexandra (1844-1925) © Her Majesty Queen Elizabeth II 2021 アルバート王配の喪中(1862年)婚約中のアレクサンドラ・オブ・デンマーク王女(17歳頃)とヴィクトリア女王(43歳頃)【出典】Royal Collection Trust / Queen Victria (1819-1901) and Princess Alexandra of Denmark, later Queen Alexandra (1844-1925) © Her Majesty Queen Elizabeth II 2021 |

名称のせいで、ヴィクトリアンはヴィクトリア女王がずっとファッションリーダーだったと思い込んでいる方もいるようですが、現代やご自身に置き換えてみれば、そうではないことは容易にご想像いただけると思います。 1861年に最愛のアルバート王配を失って以降、ヴィクトリア女王は長く喪に服し、二度と華やに着飾ることはなくなりました。 それに加え、サヴォイ・ホテルが開業した1889年には既に女王は70代です。 エリザベス女王が健在だった頃も、ファッションが注目され、同じものや当該ブランドが売れまくるという現象を起こしたのは若い世代のロイヤル・ファミリーでした。 19世紀後期のファッションリーダーは、若いプリンス・オブ・ウェールズ夫妻でした。 |

ヴィクトリア女王の国内産業の振興政策

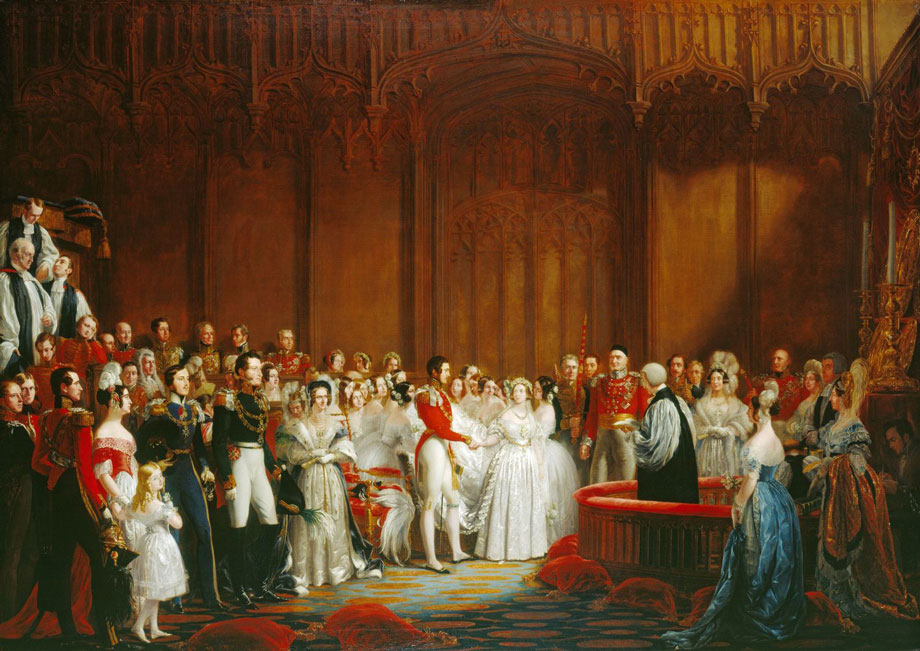

ヴィクトリア女王とアルバート公子の結婚式(1840年2月10日) ヴィクトリア女王とアルバート公子の結婚式(1840年2月10日) |

ヴィクトリア女王夫妻は、どちらもとにかく生真面目な性格でした。 やりたい放題に散財しまくり、王室財政を破綻寸前まで追いやった先代の王たちの影響で、ヴィクトリア女王は反動として滅私奉公の君主となり、とにかく国内産業の発展に全力を注ぎました。 20歳での結婚式も、その気質が現れています。当時、上質な高級レースと言えば優秀な職人が集まるフランス産で、イギリスの上流階級もレースはフランス産が常識だったようです。 しかし、質より国内産業の振興を重視した女王が、イギリス産のレースを選んだことは有名です。 |

| 結婚式のベールとレースを纏ったヴィクトリア女王 | |

ヴィクトリア女王(1819-1901年)1840年、20歳頃 ヴィクトリア女王(1819-1901年)1840年、20歳頃 |

即位60周年の肖像用に結婚式のベールとレースを纏ったヴィクトリア女王(1897年)78歳頃 即位60周年の肖像用に結婚式のベールとレースを纏ったヴィクトリア女王(1897年)78歳頃 |

当時、ウェディングドレスに白を着用するのは稀でした。白は純粋さ、清廉さを表現するとも言われますが、「繊細なレースの美しさを際立たせるため。」というのも大きな判断理由の1つだったようです。厚みのあるシルクサテンに、ホニトンレースを合わせました。 『ホニトンレース』はイングランドのデヴォン産のボビンレースです。200人以上の特に優れた熟練者が、7ヶ月もかけて衣装と揃いのベールを編んだそうです。ベールは長さ3.7m、幅0.69mでした。熟練者でも1日で僅か数センチしか仕上げられない贅沢な芸術が、ボビンレースです。 熟練職人1人当たりの月給を30万円で計算したとして、人件費だけで4億2千万円になります。現代の機械による量産レースでは想像もできませんが、美しい手編みのレースが『糸の宝石』と呼ばれ、名家に代々受け継がれてきたのは真の意味で家宝だったからです。 |

|

即位60周年の肖像用に結婚式のベールとレースを纏ったヴィクトリア女王(1897年)78歳頃 即位60周年の肖像用に結婚式のベールとレースを纏ったヴィクトリア女王(1897年)78歳頃 |

即位60周年の肖像用として、結婚式のベールとレースを纏っています。結婚式当時は写真技術が十分ではなく、レースの詳細が分かるのはこの写真です。喪服しか着なくなっていた女王ですが、君主責務として華やさを出せねばならぬシーンで、アルバート王配との想い出のレースを着用するのが切ないですね。 女王が崩御した後、顔をこのベールで覆って埋葬したそうです。本来ならば代々受け継ぐべきクラスの宝物ではありますが、アルバート王配を恋焦がれ続けながらも強い責任感で頑張り続け、まさに全ての人生を国のために捧げと言える女王の送り方としては、とても素敵な心遣いと感じます。 |

ヴィクトリア女王の結婚式(1840年2月10日) ヴィクトリア女王の結婚式(1840年2月10日) |

女王の日記によると、レースのデザインは古いレースのデザインからとったものだそうです。私たちは古いアンティークジュエリーを尊敬の念を以って楽しんでいますが、1840年当時のヨーロッパの王侯貴族も同じ様に古いものに敬意を持ち、好んでいたことが分かりますね。 |

『太陽の使い』 『太陽の使い』ニコロ・インタリオ リング インタリオ:ササン朝ペルシャ 7世紀頃 シャンク:フランス 1830年頃 ¥1,880,000-(税込10%) |

価値ある古美術を理解できる才能は、王侯貴族の教養とセンスを示すステータスでもありました。 そこから得られる叡智や魅力を生かし、さらに新しい創造につなげるのが、世界を主導する王侯貴族のなすべきことでした。 だから、このような宝物が存在するのです。ご先祖様たちに恥ずかしくない、昔を超えるような、誇れるようなものを創ろう! アンティーク(骨董)を愛し、古いものにインスピレーションを求めるのは昔から上流階級の伝統なのです。 |

|

キャサリン妃のウェディング・ドレスのレプリカの展示 キャサリン妃のウェディング・ドレスのレプリカの展示"Kate Middleton dress replica" ©William Murphy(1 May 2011)/Adapted/CC BY-SA 2.0 |

直近だと、2011年のキャサリン妃のウェディングドレスが話題になりました。ドレスの費用は25万ポンドと報じられています。当時の為替レートで換算すると約3,200万円です。路面に展示しても平気なレプリカがすぐに制作できる上、結婚式の4週間後には中国製のレプリカが一般販売されたそうです。小売価格70〜90ポンドのメーカーもあったそうです。9,000円から12,000円程度ということで、本物のお金持ちが憧れなくなるのは必然ですね。 第二次世界大戦後は庶民の時代となり、経済活動を牽引するのは庶民です。ファッションリーダーは庶民のアイドルとして機能してナンボです。経済効果があったとは言えますが、レースだけで200人以上の熟練職人が7ヶ月もかけて制作したヴィクトリア女王のドレスとは、比較を躊躇してしまいます・・。 |

ヴィクトリア女王の結婚式(1840年2月10日) ヴィクトリア女王の結婚式(1840年2月10日) |

ヴィクトリアンも中期以降は庶民を意識した政策が必要となってきましたが、初期はまだまだ限られた王侯貴族が力を持つ時代でした。女王の選択は常に最注目され、大きな波及効果を生み出します。国内の高度な手工業産業の支援を意図し、レースのオーダー先も選択されました。女王陛下のウェディングドレスに選ばれたということで、デヴォンのホニトンレース産業は強力な後ろ盾を得ました。 白い花嫁衣装は流行に敏感な当時の王侯貴族の花嫁たちに取り入れられ、あっと言う間に「花嫁が白を着る慣例」が確立されました。 |

長女ヴィクトリア 17歳(1858年)ドイツ皇后・プロイセン王妃 長女ヴィクトリア 17歳(1858年)ドイツ皇后・プロイセン王妃 |

子宝にも恵まれたヴィクトリア女王は、子供たちのための洗礼服もデヴォンのレース職人にオーダーしています。自身もウェディングレースのドレスを着用して洗礼式に臨みました。 新しいロイヤル・ファミリーと言うことで、母子共に間違いなく注目されます。イギリス国内のレースが王室御用達として憧れの対象となり、産業としての発展につながりました。 ヴィクトリア女王はさらに娘たちにも、ウェディングドレスにホニトンレースを使用するよう要求しました。 |

|

次女アリス 19歳(1862年)ヘッセン大公妃 次女アリス 19歳(1862年)ヘッセン大公妃 |

三女ヘレナ 20歳(1866年)イギリス王女 三女ヘレナ 20歳(1866年)イギリス王女 |

女王自身も自身のその他の衣装にもホニトンレースを使い、ドレスにウェディングレースを縫い付けてアレンジすることもありました。 |

|

4男レオポルド王子の結婚式(ウィンザー城 1885年4月27日) 4男レオポルド王子の結婚式(ウィンザー城 1885年4月27日) |

長女ヴィクトリア王女の結婚式、四男レオポルド王子の結婚式でも、ウェディングレースを縫い付けたドレスで出席しています。 |

四男レオポルド王子の結婚式に参列するヴィクトリア女王(1819-1901年)1885年、66歳 四男レオポルド王子の結婚式に参列するヴィクトリア女王(1819-1901年)1885年、66歳 |

アルバート王配を失った後なので、レースは喪服に合わせているようですね。 続く孫ジョージ5世(後の国王)の結婚式でも、ウェディングレースを使用したドレスで参列したそうです。 |

四女ルイーズ 23歳(1871年)イギリス王女 四女ルイーズ 23歳(1871年)イギリス王女 |

五女ベアトリス 28歳(1885年)イギリス王女 五女ベアトリス 28歳(1885年)イギリス王女 |

五女ベアトリス王女は女王のお気に入りすぎて結婚が遅れたともされますが、1885年の結婚式では女王のウェディングドレスの着用を許されています。 戦後の大衆の時代は、大衆消費社会です。新しいものを買ってもらうために、業界主導で変な常識やマナーが次々とプロモーションされ、浸透していきました。新品至上主義、使い回しはダサい、無礼などのイメージが植え付けられました。金儲けが目的でしかあるません。文化や、物と心を大切にすることはむしろ金儲けの邪魔にしかならないため、率先してないがしろにするよう扇動されました。 アンティークの時代の、心と技術を込めたモノづくり。依頼主と作り手の信頼関係があるからこそ、使い捨てではなく、大切にされながら長く愛用されてきました。 |

|

『ソフィア』 『ソフィア』リュミエール・アゲート カンティーユ ペンダント&ブローチ フランス or イギリス 1820年頃 ¥880,000-(税込10%) |

アンティークジュエリーはそのような、価値を理解できる人に作られ、愛されてきました。 王族クラスであっても、ジュエリーもドレスも、本当に優れたものは気軽にいくつも制作できるものではないのです。 |

| ヴィクトリア女王のプロモーション | ||

| デヴォン産ボビンレース ホニトンレース  |

スコットランド産 スコティッシュ・アゲート  |

植民地オーストラリア産 オパール  |

"モノ"を手にれる喜び。それは現代では想像することが難しいほど、当時の人々にとって大きいものでした。だからこそ、どこで何を選ぶべきか十分に精査します。どう判断したら分からない人のために、ファッションリーダーが必要とされます。 大英帝国の臣民の幸せ、ただのその為だけに在ると信じたヴィクトリア女王は、皆に勧めるものも帝国内の経済や文化を振興させるものでした。適当や気分ではなく、戦略的な背景があっての流行と文化振興だったのです。 |

||

フランス製と呼ばれた英国王エドワード7世

結婚の日のアレクサンドラ妃と王太子バーティ(1863年) 結婚の日のアレクサンドラ妃と王太子バーティ(1863年) |

1861年にアルバート王配が亡くなり、ヴィクトリア女王が喪に服すようになると、必然的に男性のファッションリーダーは王太子バーティに、女性はその妃アレクサンドラに移っていきました。 1863年にデンマーク王室から嫁いできたアレクサンドラ妃は、社交界でもその美貌で評判が高く、ヨーロッパの貴族らしい気品とセンスを備えていたことでも有名です。 抜群のセンスを誇る、若い2人のファッションは世界中から大注目されました。 |

|

幼少期のイギリス王エドワード7世(1841-1910年)5歳頃 幼少期のイギリス王エドワード7世(1841-1910年)5歳頃 |

次期国王としての立場が生まれながらにして確定していたため、幼少期から真面目な両親からスパルタ教育を受けることになりました。 半ば虐待と言っても良いほどの内容だったそうで、5歳にしてアダルト・チルドレンとなってしまったことが想像できる表情が、肖像画からも伺えます。 ヴィクトリア女王には、父親世代の王子たちの素行不良のトラウマがありました。さらに自身も幼い時から重責を認識していた一方で、十分な環境が得られなかったことで教養が身につけられず、苦労した思いがありました。 |

ヴィクトリア女王の教養のあまりの浅薄さをアルバート王配が問題視し、教育係を追い出したほどでした。ヴィクトリア女王には、信頼できる超優秀な夫アルバート王配がいたから良かったものの、国王はそうはいきません。息子のため、国民のため。愛と真面目さ故に、厳しすぎる教育方針となってしまったようです。 |

フランス皇帝ナポレオン3世(1808-1873年)1852年、44歳頃 フランス皇帝ナポレオン3世(1808-1873年)1852年、44歳頃 |

ヴィクトリア女王の長男アルバート王子(エドワード7世/バーティ)と次男アルフレッド王子(1849年頃) ヴィクトリア女王の長男アルバート王子(エドワード7世/バーティ)と次男アルフレッド王子(1849年頃) |

誰だって、子育ては初めての経験です。育てられることも、初めての経験です。期待する我が子に対しての、親の接し方は、特別です。祖父母や親戚、他の大人との関係とは全く異なります。厳しく育てる必要はありませんから、心を鬼にすることなく甘やかし、優しく接することができます。 期待し過ぎるあまり、両親から『とんでもない出来損ない』扱いされたバーティですが、実際は十分に優秀でした。ドイツ語やフランス語にも秀で、1852年には初めての国外訪問でフランスを訪れています。当時、44歳で即位したてのフランス皇帝ナポレオン3世はまだ結婚していませんでした。11歳だったバーティ王子は大変可愛がられたそうで、馬車の中で「あなたの子供だったら良かった。」と漏らしたと言うエピソードが残っています。王族としての立場を想うと、なんだか切なさも感じますね。 |

|

ヴィクトリア女王一家(1846年)期待される赤い服の王太子バーティ ヴィクトリア女王一家(1846年)期待される赤い服の王太子バーティ |

フランスは両親からの強いストレスから逃れ、心安らぐ場所となりました。ナポレオン3世を『優しいフランスの父』として慕い、度々訪れたパリで"様々なこと"も教えてもらったようです。ちなみにナポレオン3世は皇帝即位時まで独身でしたが、女性に興味のないお硬い男性だったわけではありません。漁色家として有名で、元娼婦の愛人ミス・ハワードがいました。 |

フランスの娼婦の誘惑から逃げるイギリス貴族の若者 フランスの娼婦の誘惑から逃げるイギリス貴族の若者【引用】『グランド・ツアー』(本城靖久著 1983年)中央新書688, p95 |

日本で『売春婦』と聞くとネガティブで日陰者のイメージが強いですが、フランスは『売春婦の都』とされるほど数が多く、ごく一般的な存在でした。 1770年のパリの人口60万人(推定)のうち、売春婦は2万とも4万とも推定され、18世紀のフランスは『売春婦の黄金時代』と称されていました。女性の職業が制限されていたことも大きいです。男女の比率が半々だったとすると、赤ちゃんからご老人まで含め、最大で女性の7人に1人が売春婦です。 プロの女性で夜の色々を経験して来るのも、実はイギリス貴族の若い子弟たちのグランドツアーでの重要事項の1つでした。 |

| フランスの売春婦の出世コースの頂点 | |

| 王侯貴族の時代 | 大衆の時代 |

フランス王ルイ15世の公妾ポンパドゥール夫人(1721-1764年) フランス王ルイ15世の公妾ポンパドゥール夫人(1721-1764年) |

フランスの舞台女優サラ・ベルナール(1844-1923年)1876年、32歳頃 フランスの舞台女優サラ・ベルナール(1844-1923年)1876年、32歳頃 |

フランスの売春婦はピンキリです。ナポレオン3世のによる第二帝政期の高級娼婦は『ココット』、それ以前は『クルチザンヌ』と呼ばれ、いずれもパーティ、ジュエリー、邸宅などにへ贅沢にお金を使い、しばしばお金持ちのパトロンを破滅させることで知られていました。 クルチザンヌの頂点と言えるのが、国王ルイ15世の公妾ポンパドゥール夫人と言えるでしょう。頂点を目指す場合、国王を始めとした王侯貴族がターゲットとなるため、PRポイントは教養と知性とセンスになります。1870年に共和政に移行した後は、頂点を目指す場合、成金を含めた大衆からウケが必要となります。教養や知性がなくても誰にでも単純で分かりやすいこと、派手で凄そうに見えることが、成り上がるためのポイントです。大衆のスターとして有名な女優サラ・ベルナールは、ココットとなった後に人気女優になったことで知られています。知名度を確立した後も、稼ぎが良いからと高級娼婦をやっていたそうですが、肖像画にも違いがよく現れていますね。 |

|

ベルエポックの精神を表現したポスター(1894年) ベルエポックの精神を表現したポスター(1894年) |

ベルエポックの大衆向けジュエリー ベルエポックの大衆向けジュエリー |

ベルエポックの大衆向けジュエリー ベルエポックの大衆向けジュエリー |

『ココット(娼婦)』という言葉が特に使用されていたのは、ベルエポック期でした。女性が稼げる職業なんて限られています。庶民の女性が若いうちに富を得る手段であり、成り上がるための道でもありました。時代が違いますから、通常の職業で、若い庶民の女性がゴールドのジュエリーを手に入れられるわけがありません。 なぜ、『ベルエポックの精神』を表現したポスターが、このように描かれているのでしょう? 『ベルエポックのパリの経済活動を牽引した若い女性』の正体を想像すれば、すぐ理解できます。HERITAGEで扱わない理由もお分かりいただけることでしょう。売春婦を馬鹿にしているわけではなく、知的な面白さや豊かな心が感じられず、つまらないのです。歴史的背景を知らなかった時でも、全く惹かれませんでした。モノには明確に現れるものです。 |

||

フランス皇帝ナポレオン3世(1808-1873年)1853年、45歳頃 フランス皇帝ナポレオン3世(1808-1873年)1853年、45歳頃 |

さて、まだバリバリの王侯貴族の時代、元娼婦を皇后にするわけにはいきません。ナポレオン3世自身が笑い者になるだけでなく、フランスとしての国家の威信にも響きます。 当時のヨーロッパは、王族や皇族は王族や皇族から配偶者を得るのが常識でした。 しかしどの家からも拒否され、貴賤結婚やむなし、ナポレオン3世びいきだったスペイン貴族のモンティホ伯爵家から妻を迎えることになりました。 愛人だったミス・ハワードはお払い箱になり、わざと留守にさせ、その間に家宅捜査してラブレターを全て回収し、ゴシップ流出やゆすりたかりに備えたようです。これに怒り、ミス・ハワードはナポレオン3世から預かっていた私生児2人と共に宮廷を立ち去ったそうです。ゲスいですね。 |

フランス皇帝ナポレオン3世と皇后ウジェニーの結婚式 フランス皇帝ナポレオン3世と皇后ウジェニーの結婚式(テュイルリー宮殿 1853年1月29日) |

独身時代の皇后ウジェニーは勇敢さと美しさが評判で、各国の王侯貴族からの求婚を断り続け、『鉄の処女』と称されるほどでした。1853年1月29日に無事に結婚し、2月末には懐妊しましたが流産しました。それにも関わらず、ナポレオン3世は新婚から3ヶ月も経たないこの頃から漁色家に戻っていたそうです。 宮廷や私邸に女優、女官、社交界の婦人、ココット(高級娼婦)を続々と招いて放蕩生活を送りました。一度は縁を切ったミス・ハワードともいつの間にかよりを戻していたそうです。これは妻としてのプライドがズタズタですね。さすがにこの件には皇后ウジェニーも激怒し、ナポレオン3世が寝室に入ってくることを拒否するようになったため、やむなくミス・ハワードをイギリスに帰したそうです。どうしようもないですね。 |

フランス皇帝ウジェニーと長男ナポレオン4世(1857年) フランス皇帝ウジェニーと長男ナポレオン4世(1857年) |

フランス皇帝ナポレオン3世と16歳頃の息子ナポレオン4世(1872年) フランス皇帝ナポレオン3世と16歳頃の息子ナポレオン4世(1872年) |

そのようなナポレオン3世ですが、1856年3月17日に待望の長男ナポレオン4世が誕生しました。47歳での待望の後継です。大喜びしたナポレオン3世は、クーデターで投獄されたり国外追放になっていたうちの3,000人ほどに恩赦を与えたそうです。なんだか人柄は伝わってきますね。ちなみに右の写真は普仏戦争に敗れ、亡命したロンドンで撮影されたものです。 |

|

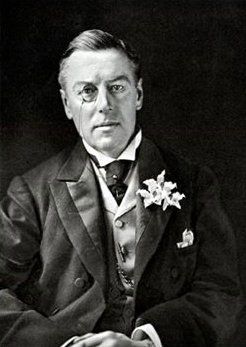

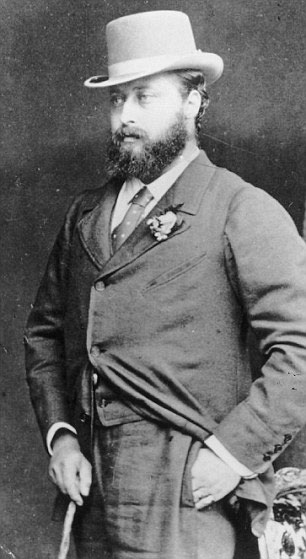

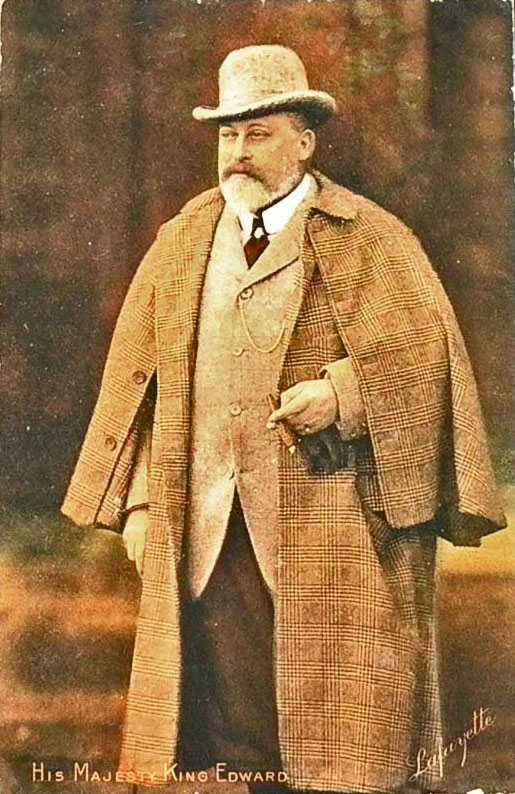

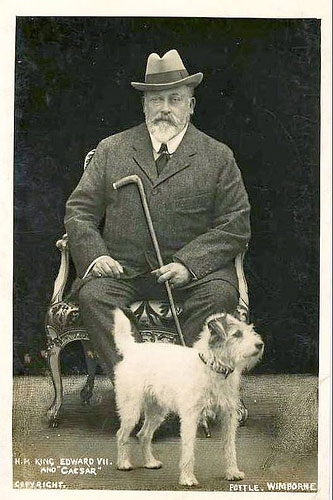

イギリス王エドワード7世(1841-1910年)王太子時代 イギリス王エドワード7世(1841-1910年)王太子時代 |

ナポレオン3世の人柄はご想像いただけたと思います。 バーティはフランスで大いに羽を伸ばし、色々と覚え、遊びまくり、『宝石王子』と呼ばれるほどパリで豪快に買い物もして多大な経済効果をもたらしました。 |

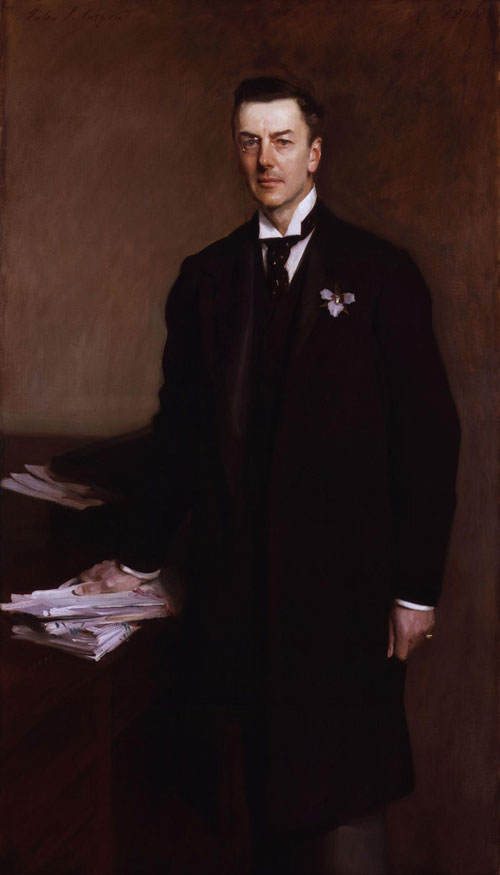

ジョゼフ・チェンバレン(1836-1914年) ジョゼフ・チェンバレン(1836-1914年) |

中産階級が台頭したミッドヴィクトリアン以降、女性のみならず男性もファッションリーダーを必要としました。 一般労働者の男性がジュエリーにまで手を出すのは難しいですが、産業革命によってブルジョワとなった層が新規購買層となっていきました。 会社経営者、実業家などが該当します。2代目以降のボンボン世代も出てくる時期になると、叩き上げの初代と違い、大学などを出て教養や知識も身につけた人も現れるようになりました。 典型的な例がジョゼフ・チェンバレンです。父の会社の経営を経てバーミンガム市長となり、国政に進出して通商大臣や植民地大臣も務めています。 当時、男性のファッションはビジネスと直結していました。 |

ジョゼフ・チェンバレン(1836-1914年)植民地相時代 ジョゼフ・チェンバレン(1836-1914年)植民地相時代 |

人が見た目で判断する性質は本能であり、それを批判することは可能でも、労力の観点からは無意味です。 イングランド女王エリザベス1世然り、本当に頭が切れる人物はその事を熟知しており、見た目を使って相手の印象や思考をコントロールし、思うように事を運ぶ術を完璧に使いこなします。 身につけるものはセンスに加え、教養や財力までも如実に反映します。チェンバレンは平民出身ですが、モノクルで知性や個性を演出するなど、かなり戦略的です、元々オシャレすることも好きで、才能もあったのでしょう。 |

王太子時代のイギリス王エドワード7世(1841-1910年) 王太子時代のイギリス王エドワード7世(1841-1910年) |

しかし、大抵の人は自身で新しいスタイルを確立していくのは困難です。 世界の工場として機能し、『パクス・ブリタニカ』と呼ばれた大英帝国の最盛期です。 そのような工場経営者らによる需要の高まりというタイミングも重なり、バーティはファッションリーダーとして最注目され、ブロマイドも多数販売されました。 ファッションは、出来る紳士の仕事用の必需品となったのです。 |

| 紳士のステータス・ジュエリー | ||

『紳士の黒い忠犬』 『紳士の黒い忠犬』エセックスクリスタル ブローチ イギリス 1890年頃 SOLD |

『EAGLE EYE』 『EAGLE EYE』イーグル クラバットピン フランス 1890年頃 ¥1,500,000-(税込10%) |

『道を照らす黄金提灯』 『道を照らす黄金提灯』ジャパネスク クラバット・ピン フランス 1900〜1910年頃 ¥420,000-(税込10%) |

メンズ・ジュエリーはココット(売春婦)はもちろん、通常の奥様やお嬢様向けのレディース・ジュエリーとも全く異なります。仕事ができる男性が、同じく仕事ができる男性を認めさせるためのアイテムなので、1つ1つにかける情熱も費用も桁違いです。メンズ・ジュエリーは、知的にも品質的にも極上品が多い理由です。 |

||

イギリス王エドワード7世(1841-1910年) イギリス王エドワード7世(1841-1910年) |

イギリス王エドワード7世(1841-1910年) イギリス王エドワード7世(1841-1910年) |

ファッションリーダーとしての王族は、今で言うファッション・モデルでもありました。だから、ビシッと決めて撮影した写真集やブロマイドも販売されました。明らかにそのような構図ですよね。 |

|

イギリス王エドワード7世(1841-1910年) イギリス王エドワード7世(1841-1910年) |

ホンブルグ・ハットを被ったエドワード7世 ホンブルグ・ハットを被ったエドワード7世 |

ブロマイドくらいなら庶民でも購入できます。王様、王子様のカッコいい姿に憧れを抱きながら、できる範囲で真似をします。簡素化が進んだ現代と異なり、帽子にタイピンにウォッチチェーン、リングにシガーやステッキ、メンズアイテムも種類は豊富です。デレぃクターズスーツに合わせられるホンブルグ・ハットを有名にしたのもエドワード7世でした。『メンズファッションの神』、『ザ・ダンディ』として現代でも知られるほど、男性から熱烈な支持を得ていました。 |

|

鉄道開通の祝賀(ユタ州プロモントリー 1869年5月) 鉄道開通の祝賀(ユタ州プロモントリー 1869年5月) |

王様を上流階級や富裕層が見倣い、庶民もできる範囲で身なりを整えます。何も着けていないと、その他大勢との見分けが微妙だったりします。しっかりと作られた時代映画だと、地位のある男性は必ずクラバットピンを着用しており、ステータスが推測できます。そのような視点でご覧になるのも面白いかもしれません。 |

|

ナポレオン3世の廃位によって王侯貴族を失ったフランスですが、その後もバーティがフランスの職人たちを贔屓にし、プロモーションと経済活動に大貢献しました。 長いプリンス・オブ・ウェールズ時代を経てようやく王の座に就いた際は、フランス人からも祝福されるほどフランスでも高い人気がありました。『フランス製のイギリス王』と風刺画を描かれたほど、フランス贔屓は知られていました(笑) パリにエドワード7世ホテルやエドワード7世広場、エドワード7世劇場、エドワード通りなどがあることも、フランス人からの高い人気を反映しています。 |

| 英国ロイヤル・ファミリーのクラバットピン着用姿 | ||

英国王エドワード7世(1841-1910年)1900年代 英国王エドワード7世(1841-1910年)1900年代 |

長男アルバート・ヴィクター王子(1864-1892年) 長男アルバート・ヴィクター王子(1864-1892年) |

次男/英国ジョージ5世(1865-1936年)1893年、28歳頃 次男/英国ジョージ5世(1865-1936年)1893年、28歳頃 |

イギリス王室のプロモーションは強力です。エドワード7世の存在によって、高級ファッションのオーダーと言えばフランスのイメージが一般人も含めて世界中に確立されました。 |

||

社交界で評判の仲良しデンマーク王室姉妹

| イギリス王太子妃&ロシア皇太子妃の美人姉妹 | |

マリア・フョードロヴナ&アレクサンドラ・オブ・デンマーク(1873年頃) マリア・フョードロヴナ&アレクサンドラ・オブ・デンマーク(1873年頃) |

マリア・フョードロヴナ&アレクサンドラ・オブ・デンマーク(1875年頃) マリア・フョードロヴナ&アレクサンドラ・オブ・デンマーク(1875年頃) |

エドワード7世の妻アレクサンドラ・オブ・デンマークは、デンマークの王女でした。仲良しの妹マリア・フョードロヴナはロシア王室に嫁いでいます。結婚後は毎年パリで落ち合い、お買い物なども楽しんだようです。もともと美人姉妹として評判が高く、その2人がお揃いで仕立てたドレスや小物などを披露すると、社交界での話題をさらいました。大英帝国の次期王妃、ロシア帝国の次期皇妃がフランスでお買い物となれば、その宣伝効果は計り知れませんね。 |

|

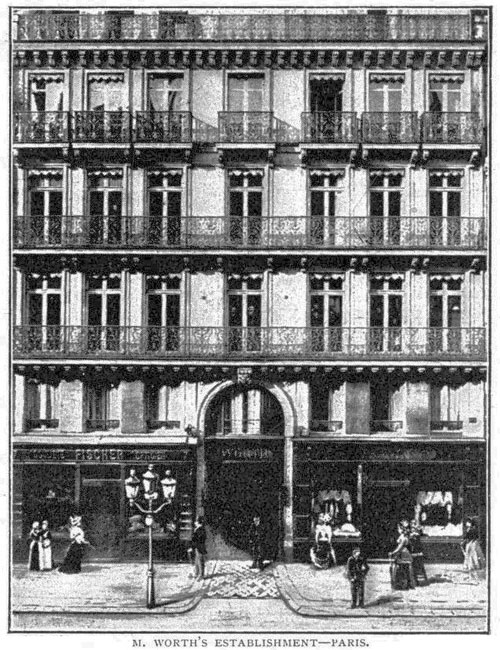

王室御用達を使ったイギリス人実業家のブランディング

現代、オートクチュールと言えばパリを思い浮かべます。高級既製品であるプレタポルテに対し、オーダーメイドの一点物の最高級仕立服を指します。昔の王侯貴族の衣服はオートクチュールが当たり前でしたが、現代でも知られる形で一般向けに組織化、ブランディング化したのがイギリス人実業家のシャルル・フレデリック・ウォルト(チャールズ・フレデリック・ワース)です。 |

| オートクチュールの父ウォルト | |

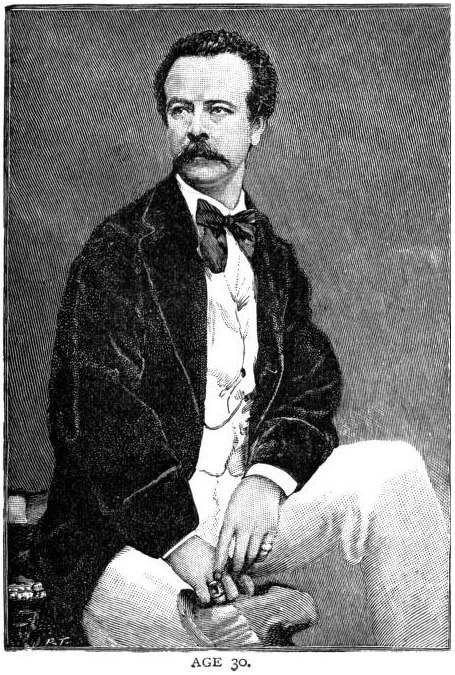

オートクチュールの父シャルル・フレデリック・ウォルト(1825-1895年)30歳頃 オートクチュールの父シャルル・フレデリック・ウォルト(1825-1895年)30歳頃 |

ウォルトのメゾンのドレスを纏ったフランス皇后ウジェニー(1826-1920年) ウォルトのメゾンのドレスを纏ったフランス皇后ウジェニー(1826-1920年) |

イギリス人デザイナー、シャルル・フレデリック・ウォルトがパリで店を開いたのは1858年のことでした。ナポレオン3世による第二帝政期です。ウォルトは経営・企画・プロモーション・営業の全てに才能を発揮しました。自己PRに秀で、ヨーロッパの上流階級を惹きつけるプロモーションも上手かったことから、すぐさまヨーロッパの上流階級を顧客に得ました。スペインから嫁いだフランス皇后ウジェニーからの絶大な支持も得て、相当な数を受注しています。 1868年には、パリ・オートクチュール組合を設立しました。フランスの堅気な職人ではなく、売り込み上手のイギリス人が『オートクチュールの父』となったのが面白いですね。イギリスは今でもフランス語が話せるとモテるそうで、ウォルトもフランスっぽさが出るよう、帰化してフランス名で活動しています。 中国人など、日本人以外のアジア人が握る海外の寿司屋に嘆く日本人がいますが、「フランスでオーダーしたけどイギリス人製」、みたいなことは昔からあるわけです。ブランドではなく本質で見れば良いだけの話ですが、表面的にしか見ない人は昔から多いのでしょう。商売人はよく分かっています(笑) |

|

| 従来のオートクチュール | |

『ファッション大臣』仕立屋ローズ・ベルタン(1747-1813年) 『ファッション大臣』仕立屋ローズ・ベルタン(1747-1813年) |

フランス王妃マリー・アントワネット(1755-1793年) フランス王妃マリー・アントワネット(1755-1793年) |

ウォルトの商売には、いくつもの画期的なことが取り入れられました。それまでの時代は、ドレス作家は常に女性だけでした。顧客の家を訪ね、一人一人と面談して制作するのが当たり前でした。 フランス王妃マリー・アントワネットのファッション大臣にして仕立屋ローズ・ベルタンも週2回のペースで王妃を訪ね、最新作を提案しました。2人の情熱は相当なもので、細部に至るまでの打ち合わせに毎回何時間も費やしたそうです。完璧なドレスには、繰り返しの試作や仮縫いが必ず必要です。 高貴なオーダー主が落ち着けて、十分な作業もできるプライベートな空間が必要だからこそ、邸宅に来てもらうスタイルです。気が合わぬ人とは良いモノづくりはできませんから、8年上のセンスの良い地元のお姉さんというのは、オーストリアから嫁いだ王妃にとって最高のパートナーだったことでしょう。優れたモノづくりはオーダー主と職人の互いの尊敬で成り立つものであり、上下関係になった途端に「金の切れ目が縁の切れ目。」となります。そこに真に優れたものは生まれません。 |

|

| ローズ・ベルタンによる王妃のドレス | |

|

|

| マリー・アントワネットの舞踏会用ドレス(ローズ・ベルタン 1780年代) ロイヤルオンタリオ博物館 【引用】The Metropolitan Museum of Ar / Formal Ball Gown (robe parée) ©ROM, The Royal Ontario Museum/Adapted |

|

オートクチュールを含め、オーダーメイドとは自分が何が欲しいのか、明確に理解している人のためのものです。そうでない大半の人は、既製品の方が圧倒的に楽に安くそれなりのものが手に入ります。 王妃は先頭を歩きます。後ろに付き従う"その他大勢"の侍女とは違います。但し王妃の侍女は高位貴族です。ベルタン製の王妃のドレスは後ろから見た時に、より荘厳で高貴に見えます。立場を考慮し、周囲の動きまでも想定して計算され尽くしたデザインです。このシルエットを実現するために、縫製技術のみならず、生地の厚みなども含めて綿密さが必要です。 適当で具現化できるものではなく、総合的な高い才能を必要とします。トータルで優れたファッションを提案し、具現化できる仕立屋ベルタンは、フランスで初めての有名ファッションデザイナーであり、オートクチュールを一般的な存在とした人物として広く知られています。この仕立スタイルが、傑出した王妃がいなくなった後もパリを始め、社交界で確立されていったわけです。 |

|

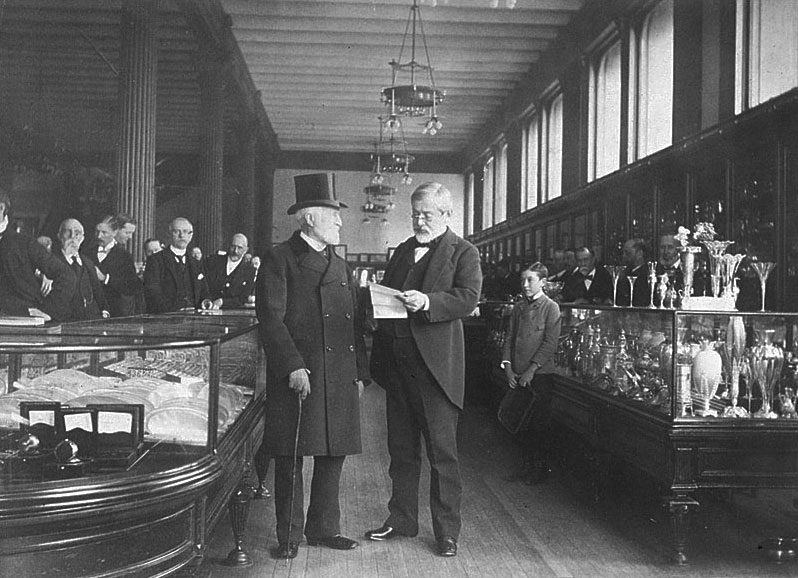

上流階級の社交場でもあったウォルトの店(1894年頃) 上流階級の社交場でもあったウォルトの店(1894年頃) |

さすがに皇后ウジェニーの元にはウォルトが赴いていましたが、"その他大勢"に対しては、顧客の方がウォルトの店に足を運ぶ新スタイルをとりました。 現代はそれが当たり前ですが、当時は「顧客と洋服店の関係の大胆な変革」と表現されるほどの大きな改革でした。 これは戦略的な理由があります。当時、既に従来のイギリス貴族も力を落としており、顧客として有望視できるのは潤沢な資産と旺盛な消費意欲を持つアメリカの新興富裕層でした。 |

従来のヨーロッパ貴族の場合は、横のつながりがあります。パリを訪れる際は、知人から借りた邸宅に滞在できます。そこに仕立屋を呼べば良いです。しかし、アメリカの新興富裕層の場合はそうはいきません。ウォルトはそこに目をつけました。貴族になった気分を味わえる豪華なサロンを店に用意し、顧客に来させるのです。邸宅を買うほどのお金がない顧客もターゲットにできます。 |

| ウォルトの有名スターの顧客 | |

フランスの舞台女優サラ・ベルナール(1844-1923年) フランスの舞台女優サラ・ベルナール(1844-1923年) |

スウェーデンのオペラ歌手ジェニー・リンド(1820-1887年) スウェーデンのオペラ歌手ジェニー・リンド(1820-1887年) |

一代で稼ぎ、しかも盛衰激しい『大衆のスター』など財力は知れていますが、サラ・ベルナールやジェニー・リンド、リリー・ラングドリーなどのスターも顧客にしました。ウォルトの商品は、当時の人たちにとって目眩がするほどの高額だったことで有名です。スターにとっては、世界のロイヤル御用達ブランドを身につけることでドヤることが可能です。一方、ウォルトにとっても大きな宣伝効果が得られ、ブランド価値は上がる一方です。まさにWin-Winの関係です。 時に自己顕示欲、承認欲はその他の欲を凌駕します。良い家、良い食べ物を我慢し、陰で節約してでもウォルトの店で買い物するということもあったでしょう。買い物依存症や窃盗症で身を滅ぼす女性が社会問題となったベルエポックの時代、人間心理を駆使する商売人は、人が持つ心の闇と弱さを食い物にして大いに儲けました。Genや私が、安物を感覚的に拒絶する原因です。 |

|

| アメリカ富裕層向けに商売を大成功させたウォルト | |

オートクチュールの父シャルル・フレデリック・ウォルト(1825-1895年)1895年、69歳頃 オートクチュールの父シャルル・フレデリック・ウォルト(1825-1895年)1895年、69歳頃 |

ヴァンダービルト家の仮装舞踏会で『電気照明』に扮したアリス・ヴァンダービルト(1845-1934年)1883年、38歳頃 ヴァンダービルト家の仮装舞踏会で『電気照明』に扮したアリス・ヴァンダービルト(1845-1934年)1883年、38歳頃 |

ホストクラブと同じで、カネの分しかチヤホヤしません。売春で一生懸命に稼いだお金でも、たとえ有り金すべてを使ったとしても、投資した金額のみで評価されます。価格の安い客、買い続けられない一見さん、他の上客を紹介できるようなコネや肩書きを持たない客は、商売人にとってはただの"雑魚"です。 ウォルトの顧客はアメリカ新興富裕層が相当数を占め、パリを訪れた裕福なアメリカ人たちの衣装の殆どはウォルトのものだったそうです。イブニングドレスのみならず、朝も午後も、ナイトガウンやお茶会のガウンに至るまでウォルト製でした。アリス・ヴァンダービルトもその一人でしたが、"歴史上"7番目に裕福な一族とされるヴァンダービルト家の財力あってこそです。スターや売春婦などの、"個人"が太刀打ちできる財力ではありません。 |

|

| 鉄道王一族の当主妻/寡婦として君臨したアリス | |

|

|

| アリス・ヴァンダービルト(1845-1934年)1895年、50歳頃(右は娘と) | |

大富豪ヴァンダービルト家の御曹司コーネリアスと1867年に結婚したアリスは当主の妻、そして1899年に夫が亡くなった後も寡婦として、60年以上ヴァンダービルト家に君臨しました。その財力は、力を低下させる一方のヨーロッパ貴族を遥かに凌ぐものでした。装いも王族と言えるレベルですし、実質、最も反映したアメリカの女王と言える立場にすらありました。むしろ、ウォルトの方が媚を売って擦り寄りたい立場にあったことでしょう。 |

|

パーティ・ドレス(ウォルトのメゾン 1862-1865年)メトロポリタン美術館 |

ウォルトは王侯貴族や有力者に媚びるだけでなく、女性誌への登場によって、幅広い階層に知名度を上げる手法を使ったのも特徴です。買える財力がない層にも知名度を上げるメリットは、その層に羨ましがらせることで、購入した人の自己顕示欲を満足させられることです。再び湧き上がる承認欲を満たすため、さらなる購買行動にも結びつきます。 ブランドのラベルを縫い付ける手法を編み出したのもウォルトです。大したことがないものでも、ウォルトのラベルがあるだけで、納得して大金を出すようになります。 |

オートクチュールの父シャルル・フレデリック・ウォルト(1825-1895年)1893年、68歳頃 オートクチュールの父シャルル・フレデリック・ウォルト(1825-1895年)1893年、68歳頃 |

ウォルトのメゾンは、当初でも50人ほど従業員がいました。成功したキャリア末期には、1,200人も雇用していたそうです。 一人一人の名前や仕事の詳細を把握できる数を超えています。『ウォルトのメゾン製』と言っても、ウォルトがデザインしたり縫製したドレスがどれくらいあるのかも、怪しいものです。それでもラベルさえ付いていれば、ブランドの威信で高額で売れます。 |

| ウォルトの宮廷ドレス | |

ウォルトのドレスを纏ったオーストリア皇后エリーザベト(1837-1898年) ウォルトのドレスを纏ったオーストリア皇后エリーザベト(1837-1898年) |

ロシアの皇族用の宮廷服(ウォルトのメゾン 1888年)インディアナポリス美術館 【引用】wikimedia commons ©Indianapolis Museum of Art ロシアの皇族用の宮廷服(ウォルトのメゾン 1888年)インディアナポリス美術館 【引用】wikimedia commons ©Indianapolis Museum of Art |

財力と知名度がウォルトの元には、優秀な職人が集まったことでしょう。オーダーのやり方が分かっている従来のヨーロッパの王侯貴族の場合、要求するレベルも高度です。制作は大変ですが、気に入ってもらえれば宣伝効果は計り知れません。そのような依頼はトップクラスの職人に担当させ、儲けが少ない要求にも頑張って応えたことでしょう。 |

|

オートクチュールの父シャルル・フレデリック・ウォルト(1825-1895年)1895年、69歳頃 オートクチュールの父シャルル・フレデリック・ウォルト(1825-1895年)1895年、69歳頃 |

ウォルトはアメリカ人の仕事が大好きでした。アメリカ人女性は3Fを持っているからだそうです。 Faith:信頼 『信頼』と言うのは、お任せで丸投げして文句を言わないことを意味します。良いものを作りたいのではなく、楽してボロ儲けしたいだけのウォルトにとって、ヨーロッパ貴族のような高度で儲けの少ない要求は嫌なものです。大御所先生のような尤もらしい格好に身を包み、ロイヤル御用達を振りかざせば、追加要求や文句を言えるアメリカ人は殆どいなかったことでしょう。 『容姿』に関しては媚びでしょう(笑) |

アメリカ人富裕層クララ・マシューズの模造真珠のウェディング・ドレス&シューズ(ウォルトのメゾン 1879年) アメリカ人富裕層クララ・マシューズの模造真珠のウェディング・ドレス&シューズ(ウォルトのメゾン 1879年)"Charles Frederick Worth, Clara Mathews" ©Elisa.rolle(19 August 2012, 17:54:44)/Adapted/CC BY-SA 4.0 |

大英帝国のプリンス・オブ・ウェールズ夫妻を始め、ヨーロッパの王侯貴族がフランス製を好み、さらにウォルトのような優秀なプロモーターがいたことから、この時期、アメリカ人のフランス製やフランス文化への憧れは頂点に達しました。 戦後の日本も、『舶来品信仰』が存在しました。『おパリ』なんて言葉も生まれたほどです。 19世紀後期のアメリカも、信仰と言って良いほどの憧れが生まれていたのです。 |

1-3. 世界から優秀な職人が集った19世紀末のアメリカ

1-3-1. 最も可能性に満ちたアメリカ

内向的とされる現代日本人ですが、少し調べてみれば分かるように、日本人ですら戦前は日本を出て活躍する名もなき人々が多くいました。土地や戸籍に縛られる意識が当たり前ではなかった時代は、想像以上にグローバルな世界でした。 無限の可能性が広がる、広大な大陸への憧れ。停滞する狭い自国(村)を飛び出て、自分の可能性を試したいと思う、エネルギーに満ち溢れた人はいつの時代にも存在します。実は私も高校時代に日本史で『大陸浪人』という存在を知り、想いを巡らせて羨ましく感じたものです。明治初期から第二次世界大戦終結の時期に、中国本土に限らずロシアや様々な地域に渡って様々な活動をした日本人です。櫛引弓人のように若い頃から海外に出て、欧米を舞台に仕掛け人として万博やその他で活躍した人物もいました。 |

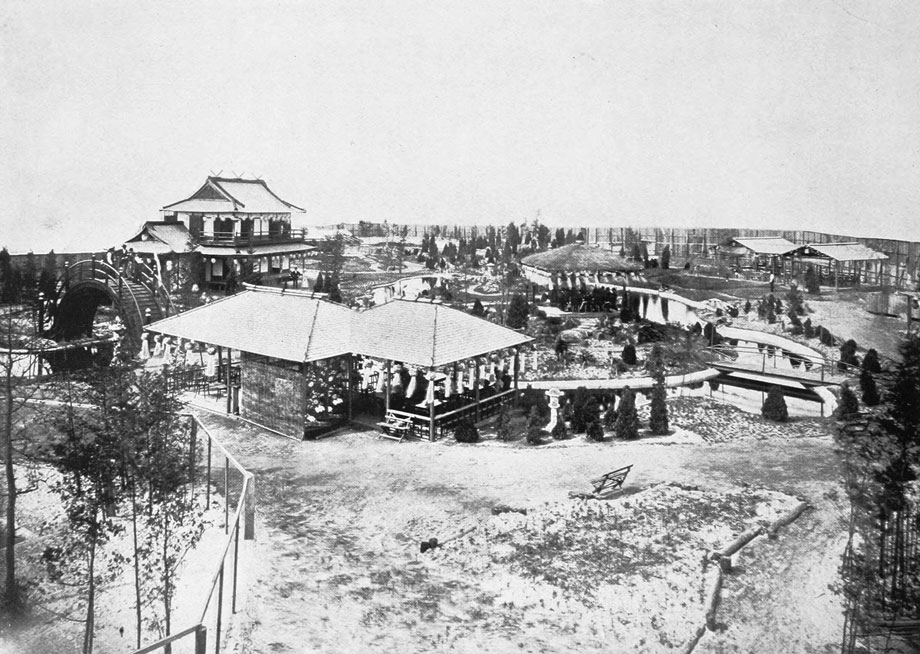

櫛引が運営していた日本庭園(アトランティック・シティ 1896年) 櫛引が運営していた日本庭園(アトランティック・シティ 1896年) |

櫛引の主な活動拠点はアメリカで、1896年にニュージャージー州アトランティック・シティの6エーカーの浜辺の空き地に、大規模な日本庭園をオープンしました。新しい国であるアメリカはビジネス的にもブルー・オーシャンで、しかも金めっき時代を迎えて、金儲け的にも一番ホットな場所でした。投資家となるパトロンを見つけやすく、好景気に沸くアメリカは集客の観点でも有望でした。 |

櫛引が運営していた日本庭園の写真集(1898年出版) 櫛引が運営していた日本庭園の写真集(1898年出版) |

この庭園は日本から取り寄せた丹頂鶴や京都の寺鐘、石灯籠、2万個に及ぶ岐阜提灯などで彩られ、日本の風情が感じられる庭園だったそうです。園内の茶店では20名の日本女性がお茶を振る舞いました。 フランス国営の日仏学院が設立されただけあって、以前Genがお店を出していた神楽坂はフランス人やフランス関係のお店が多いです。『フランス人がやっているフランス関係のお店』の方が、日本人がやっている同様のお店よりも、日本人の一般ウケが良いことは否定できません。それと同じです。アメリカ人企画の日本関係の催しよりも、本物の日本人が企画し、本物の日本商品で日本人がおもてなししてくれる方がアメリカ人は喜びます。 |

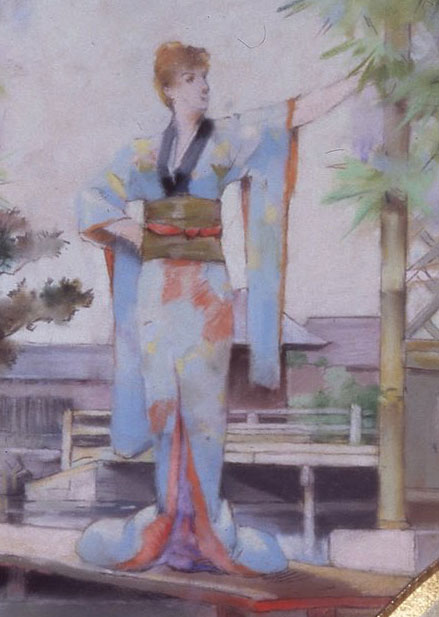

ベルリン公演時の川上貞奴(1871-1946年)1901年、30歳頃 ベルリン公演時の川上貞奴(1871-1946年)1901年、30歳頃 |

現代のように移動手段が発達していなかった時代、上流階級であっても特に女性の海外渡航は困難でした。 現地にいながら、異国の本物の製品や文化を楽しめることは高い価値がありました。 マダム貞奴もアメリカ横断ツアーで名声を高め、ヨーロッパに渡り、上流階級や芸術家などからも認められるスターとして名声を確立しました。 芸術家にとって、どこで活動するかは非常に重要です。同じことをやっても、認めてもらえるか否かは活動の場によって変わります。 |

1-3-2. 『本物』を欲する上流階級

世の中は、見ても違いが分からない人が大半です。しかし、違いが明確に分かるごく一部の人たちにとって、『本物』の価値は代替しがたいものです。 |

| 日本と英国女優の『目線』を使った表現の違い | |

貞奴(マックス・スレーフォークト 1901年) 貞奴(マックス・スレーフォークト 1901年) |

『ミカド』ポスター、ヤムヤム、ピッティ・シング、ピープ・ボーの三姉妹(1885年) 『ミカド』ポスター、ヤムヤム、ピッティ・シング、ピープ・ボーの三姉妹(1885年) |

文化によって、表現方法は異なります。雰囲気を鋭く知覚できる人にとっては、大きな違いとして感じられます。イギリス人が日本の服装と小物で日本人を演じても、やはり全く違います。 |

|

| 日本と仏国女優の『色艶』の表現の違い | |

貞奴と息子の雷吉(マックス・スレーフォークト 1901年) 貞奴と息子の雷吉(マックス・スレーフォークト 1901年) |

フランス人女優サラ・ベルナール(1844-1923年)1885年、41歳頃 フランス人女優サラ・ベルナール(1844-1923年)1885年、41歳頃 |

色っぽさの表現も文化の差があります。表面的にしか見られない人にとっては、露出が多いほど分かりやすくセクシーに感じられます。しかし、日本人は奥深い表現を好みます。隠せば隠すほど色艶が増し、チラリと見えるだけでたまらなく色っぽく見えます。わざと目線を外すことで、目線の先を想像させるのも日本独特の表現です。想像の余地を意図的に作り出す、『不完全の美』に基づくものです。これは好みであって、優劣をつけるものではありません。 |

|

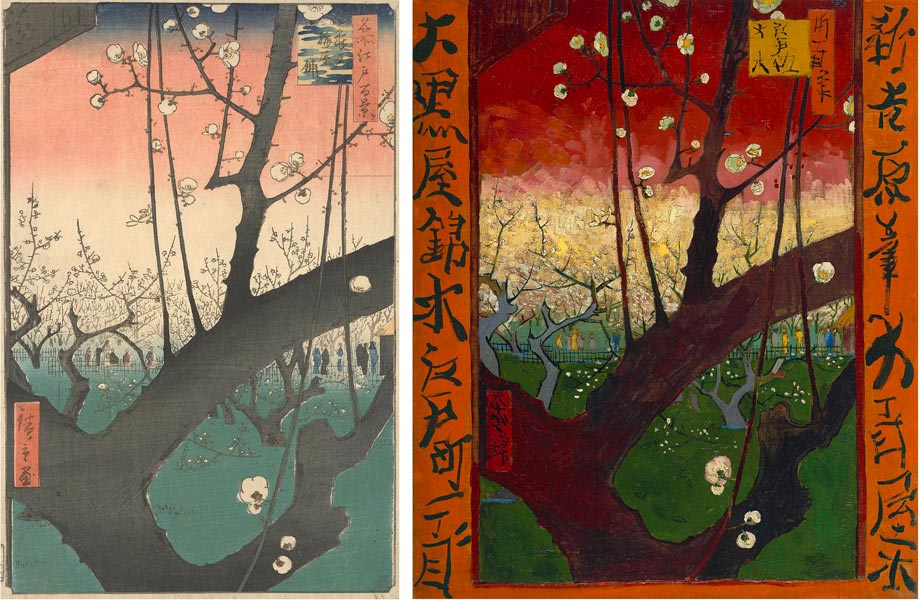

左:広重、右:ゴッホの模写 左:広重、右:ゴッホの模写 |

芸術表現には、明らかに『国民性』が存在します。ある程度の感性があれば、どこの国の人の作品か、どのような人が作ったのか、誰による作品か、かなりの精度で分かったりするものです。 |

| ジャポニズム・ジュエリー | ||

| 日本人作 | おそらく日本人作 | ヨーロッパ人作 |

『夜桜を舞う梟』 『夜桜を舞う梟』両面赤銅ロケット・ペンダント 赤銅:日本 1870年頃 ロケット:イギリス 1870年頃 ¥3,800,000-(税込10%) |

『清流』 『清流』アールデコ・ペンダント イギリス 1920年頃 SOLD |

『桜満開』 『桜満開』アールデコ ジャポニズム ブローチ イギリス 1920年頃 SOLD |

ジュエリーも同様です。芸術性が高い作品の場合、ホールマークで確認する前からフランス製、ロシア製、オーストリア製などほぼ判断できます。Genと私で判断を照らし合わせても、やはり一致します。 日本人にとっては特に、日本人が作ったものか欧米系の感覚で作ったものかは明確に判断しやすいと思います。「自分と同じ国の人が模倣して作ったものではなく、本物が欲しい。」。そのような思いはいつの時代、どの民族でも存在します。 |

||

1-3-3. 優秀な職人や技術者が招聘されたアメリカ

活気ある場所には、自然と人が集まります。自身の可能性を信じる人や好奇心旺盛な人が自ら飛び込んだり、既に才能を認められている人が要請されて来ることもあります。 |

明治時代の日本画家・画報記者 久保田米僊(1852-1906年) 明治時代の日本画家・画報記者 久保田米僊(1852-1906年) |

日本国内で受賞を重ねただけでは飽き足らず、私費でパリやシカゴに渡り、万博に出展して受賞する日本画家・久保田米僊は前者の一人です。 学校で習わないから、有名ではないからと言って、そのような人物がいなかったなんてことはあり得ません。 むしろ、当時どれだけ実績を上げて有名だったとしても、死後もずっと名前が知られ続けるケースの方が少ないです。 |

さて、金めっき時代を迎えたアメリカの場合、宝飾市場の需要が急増した一方で、制作するための関連技術や技術者が不足していました。ここで頼るのが、優秀な移民です。自国でゼロから技術を構築していくのではなく、既に他国にある優秀な技術者を大金で引っ張ってくるのが最も効率的です。 ひと昔前だと、中国企業などによる日本の半導体技術者の引き抜きと技術流出が話題になっていました。技術者がより良い環境や、適切な評価を求める気持ちは同じです。お金で技術や人材は買えてしまいます。 |

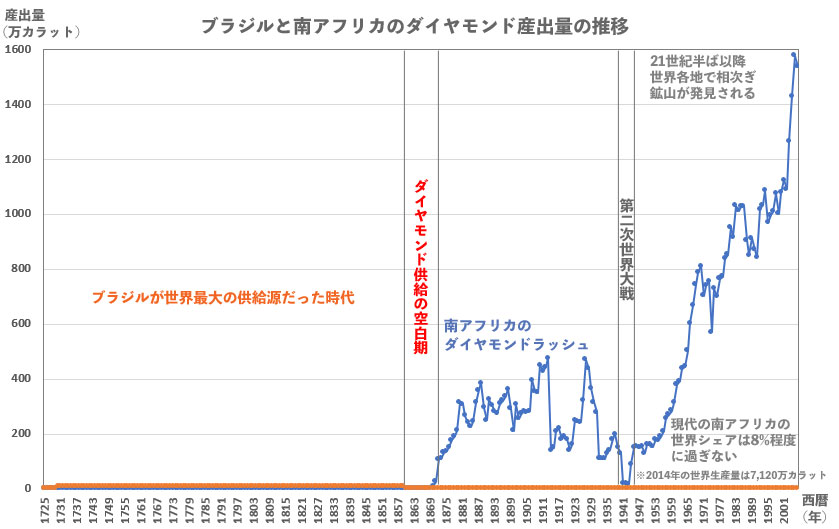

ブラジルと南アフリカのダイヤモンド産出量の推移 【出典】2017年の鉱山資源局の資料 ブラジルと南アフリカのダイヤモンド産出量の推移 【出典】2017年の鉱山資源局の資料 |

1870年代初めにアメリカ初のダイヤモンド・カット会社を設立したヘンリー・モースも元々はボストンの銀職人で、ダイヤモンドに関するノウハウはありませんでした。南アフリカのダイヤモンド・ラッシュの規模とアメリカの未曾有の好景気を鑑み、銀職人としてのキャリアを捨てる価値があるほど、有望な新市場だったことが想像できます。 |

| アメリカ初のダイヤモンド・カット会社の興り | |

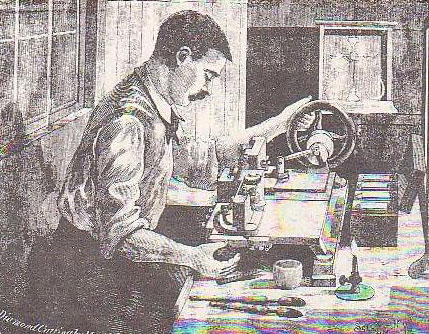

ヘンリー・モースの会社の加工場 ヘンリー・モースの会社の加工場 |

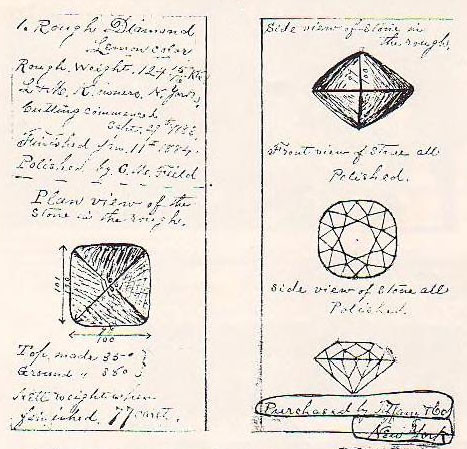

モースによる研究のメモ モースによる研究のメモ |

会社の立ち上げ当初、ダイヤモンドのカット産業で名高いベルギーのアントワープから職人を招聘し、十分な知識を得ることに成功しました。さらにその高度な技術を、アメリカ人従業員に指導してもらいました。アメリカの職人たちは、南アフリカからもたらされる膨大な量のダイヤモンドで経験を積むことで技術を習得していきました。こうしてアメリカにダイヤモンドの加工産業が誕生しました。 |

|

1-3-4. フランスからの優秀な職人が活躍したアメリカ

モースは一例に過ぎません。ダイヤモンドのカットに限らず、特に有望市場である宝飾関連は、高度な技術やノウハウを持つあらゆる職人がアメリカに招聘されました。彼らの名前は残っていませんが、その確かな痕跡はアンティークジュエリーに確実なものとして残っています。 |

| フランスをも凌ぐアメリカの最高峰のエナメル・ジュエリー | |

| オパールセント・エナメルの至高 | マット・エナメルの至高 |

『夢でみた花』

『夢でみた花』オパールセント・エナメル ブローチ アメリカ 1900年頃 SOLD |

パンジー ブローチ パンジー ブローチアメリカ 1900年頃 SOLD |

アメリカと言えば、当時のヨーロッパ上流階級からも雑だったり成金的なイメージを強く持たれていました。実際、市場の99%以上はそのようなもので占有されていますが、奇跡的な割合ながらも、驚くほどの宝物に出逢うことがあります。ひと目みてフランス製かと思い、ホールマークを確認するとアメリカ製だったという宝物です。 「これほどの宝物をアメリカ人が作っただなんて!」とGenも私も驚くのですが、フランスから移民した一流の職人の存在を考えれば至極納得なのです。 |

|

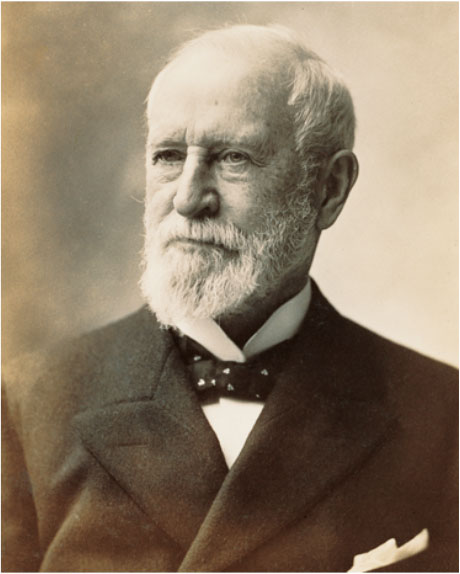

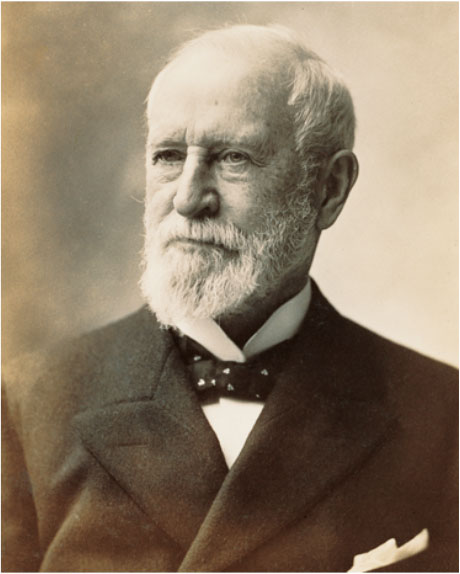

チャールズ・ルイス・ティファニー(1812-1902年) チャールズ・ルイス・ティファニー(1812-1902年) |

これに関しては、ティファニー社からも想像できます。 1837年に高級な文房具や装飾品などを扱う高級小物の店として創業しましたが、1848年のフランス二月革命の混乱に乗じ、フランス貴族から高級ジュエリー類を多く買い付け、宝飾市場に参入しました。 この事業が大成功をおさめたことで、ティファニーは本格的に宝飾ビジネスを始めたのです。革命のように、フランス貴族の家宝級を買い付けるチャンスなんてほぼ二度とあり得ませんから、自社で作るという戦略になるわけです。 |

ティファニーが扱ったフランス貴族からのジュエリーは、相応の価格だったはずです。チャンスを逃さず買い付けられるほどの潤沢な資金があったこと、アメリカ国内でそれらを売り捌けるほどアメリカ人の購買力が上がっていたこと、手放さなくてはならぬほどフランス貴族が困窮したことなど、当時の状況が如実に分かる出来事でもありますね。 |

1-3-5. 19世紀後期以降に成功したビジネスモデル

ティファニーがどう宝飾ビジネスを成功させたか理解するために、類似したロシアのファベルジェの例を見ておきましょう。 |

| ロシア皇室御用達ファベルジェ商会 | ||

| 代表/プロデューサー | マイスター:所属の上級デザイナー兼職人 | |

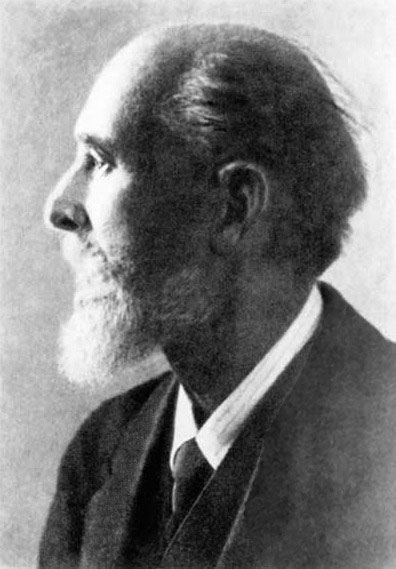

ピーター・カール・ファベルジェ(1846-1920年) ピーター・カール・ファベルジェ(1846-1920年) |

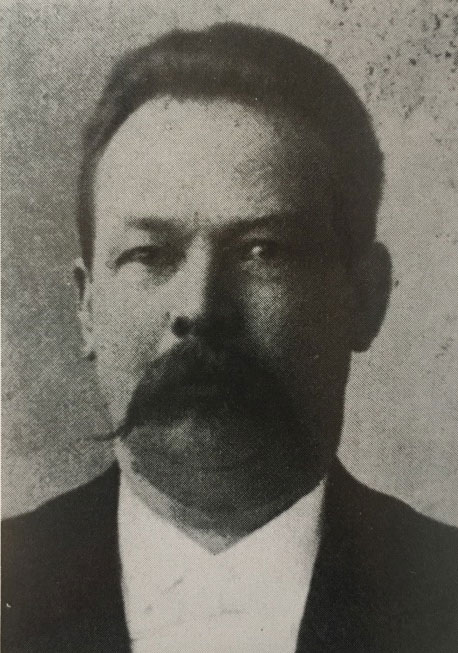

アウグスト・フレデリック・ホルミング(1854-1913年) アウグスト・フレデリック・ホルミング(1854-1913年) |

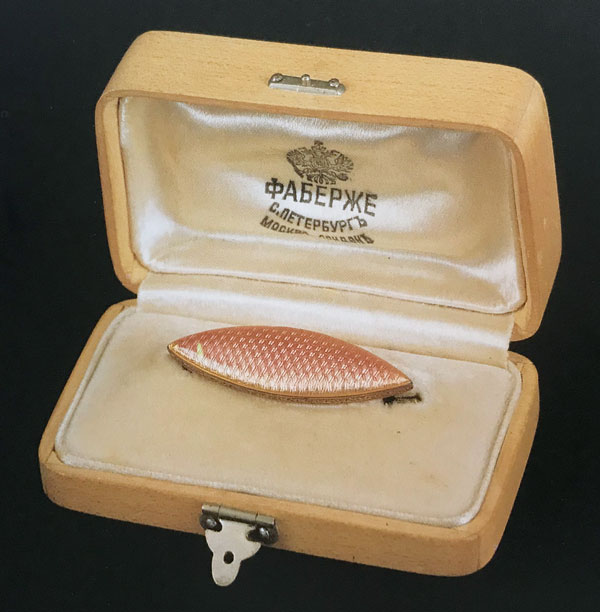

ファベルジェ商会アウグスト・フレデリック・ホールミング作 ファベルジェ商会アウグスト・フレデリック・ホールミング作デンドライト・アゲート ブローチ ロシア 1900〜1910年頃 SOLD |

ロシア皇室御用達ファベルジェ商会の代表はファベルジェでしたが、実際に制作するのは職人たちでした。ファベルジェ工房は最大で2,000名もの職人を擁し、ロシア最大の宝石商として1882年から1917年までの間に15万から20万もの作品を制作しています。その中に、ファベルジェ本人が作ったとされるものは1つもないようです。 |

||

ファベルジェ商会の金細工師アウグスト・ヴィルヘルム・ホルムシュトレームのペテルスブルクの工房(1903年) ファベルジェ商会の金細工師アウグスト・ヴィルヘルム・ホルムシュトレームのペテルスブルクの工房(1903年) |

ファベルジェ商会ペテルスブルク店の工房(撮影年不明) ファベルジェ商会ペテルスブルク店の工房(撮影年不明) |

ファベルジェはあくまでも天才プロデューサーです。一職人として単身で制作していたら、35年間で20万点ほどもの上質な美術工芸品なんて作れるわけがありません。1年間で5,714点、1日で16点弱のペースになってしまいます。休日なし、毎日8時間労働で計算しても30分で1点完成させなければなりません。35年間です(笑) 数箇所の工房があり、それぞれに工房長を擁するピラミッド組織あってこそ成立するビジネス・モデルです。 |

|

| ファベルジェ商会のジュエリー | |

ギロッシュエナメル・ブローチ(ワーク・マスターのアウグスト・ホルムストローム作 1909年頃) ギロッシュエナメル・ブローチ(ワーク・マスターのアウグスト・ホルムストローム作 1909年頃)【引用】『Faberge: Lost and Found』(A Kenneth Snowman著 1990年)Thames and Hudson Ltd, London ©Electa, Milan、p61 |

【参考】ムーンストーンのブローチ(1899-1908年)

2012年サザビーズ出品 【参考】ムーンストーンのブローチ(1899-1908年)

2012年サザビーズ出品想定価格:15,000-20,000GBP(180万-250万円程度)【引用】Sotheby's ©Sotheby's |

Genもファベルジェの作品を無選別で褒めているわけではなく、「『え、これもファベルジェ?』と思うような、つまらない作品も結構あるよ。」と語る通り、HERITAGEでは絶対に扱わないようなものも多々あります。それでも『ファベルジェ』というだけで、価値に見合わない破格の値段がつきます。右の作品は13年前の価格です。今は少なく見積もっても倍以上になっているはずです。 |

|

| ロシア皇帝ニコライ2世夫妻の買上品 |

【参考】デマントイド・ガーネット&ダイヤモンド バングル(ファベルジェ 1896年頃) 【参考】デマントイド・ガーネット&ダイヤモンド バングル(ファベルジェ 1896年頃)【引用】THE WALL STREET JOURNAL /Rocks of Ages: Heritage Jewelry by Joanna Hardy ©Dow Jones & Company, Inc. |

これは1896年にロシア皇帝ニコライ2世夫妻によって買い上げられた、ファベルジェ商会のバングルです。2015年のオークションでは、3万スイスフラン(約330万円)で落札されています。2023年頃に再び市場に出てきた際は、144,000ドルで売れています。およそ2,246万円になります。倍どころか、7倍近くに爆騰しています。コロナ禍や戦争など、投機マネーが流入する材料しかありませんから、そんなものでしょう(笑) 『ロシア皇室御用達』でブランドを権威付け、大したことないものでも高額で売り捌くというビジネス・モデルです。現代に於いて、再びブランド化するにはプロモーションが必須です。そして、それには相当な費用と労力を要します。尤もらしい権威を擁立し、専門書を制作して箔付し、著名人やメディアや雑誌などで宣伝するにはお金がかかります。数点、数十点しか商品が現存しない場合、まるで労力に見合いません。ファベルジェの場合、『ファベルジェの作品』と名乗れる商品が最大20万点ほども制作されているからこそ、金儲け目当の業者に目をつけられ、まるで『裸の王様』のような価格に吊り上げられました。 |

| ロシア皇室御用達ファベルジェ商会の作品 | ||

| エリック・コリン作 | マイケル・パーキン作 | アウグスト・フレデリック・ホールミング作 |

1867年にクリミアで発見された紀元前400年頃のゴールド・バングルの複製(1882年)【引用】『THE ART OF FABERGE』(JOHN BOOTH著 1990年)THE WELLFLEET PRESS ©1990 Quatro Publishing pls、p14 1867年にクリミアで発見された紀元前400年頃のゴールド・バングルの複製(1882年)【引用】『THE ART OF FABERGE』(JOHN BOOTH著 1990年)THE WELLFLEET PRESS ©1990 Quatro Publishing pls、p14 |

百合もしくはマドンナ・リリーの花束のエッグ(1899年) "Bouquet of lilies clock 01 by shakko" ©shakko(2011)/Adapted/CC BY-SA 3.0 百合もしくはマドンナ・リリーの花束のエッグ(1899年) "Bouquet of lilies clock 01 by shakko" ©shakko(2011)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

デンドライト・アゲート ブローチ ロシア 1900〜1910年頃 SOLD |

ファベルジェ商会の作品は、素材も技術も多種多様です。それは、あらゆる方面のトップクラスのデザイナー職人を集めた、セレクト・ショップ的な店だったからに他なりません。誰が作ったのかで作風も出来も違ってくるのですが、一緒くたにされている現状は、個々の職人への尊敬の念が感じられなくて微妙です。 |

||

1-3-6. 宝飾ビジネスに本格参入したティファニー

創業者でカリスマ経営者だったチャールズ・ルイス・ティファニーも職人ではなく、本人が作った作品はありません。あくまでも上流階級が好む優れた作品の目利きと、経営全般に長けた人物です。個人で1つビジネスを成功させるのと、企業のような"集団"として大きく成功させるのとでは全く異なります。 |

ティファニーの店舗(マンハッタン 1887年) ティファニーの店舗(マンハッタン 1887年) |

集団での成功には、統括者の統括能力が最も重要です。本人が職人としての高い才能を持っていても、あまり意味がありません。いかに各分野の一流の人材を集め、彼らを個別に生かすのではなく、総合的な活動によって最高の成果物を成し遂げられるかが肝です。それこそ、どれだけ才能がある人物でも、一個人としての個別の活動では達成できないことです。 1848年にフランス貴族から宝飾品類を買い付けた時のように、既成の状態で手に入れる場合は目利きのみで済みます。これはGenや私のようなアンティークジュエリー・ディーラーと同じです。しかし、新しく作る際は個別に職人が必要です。 |

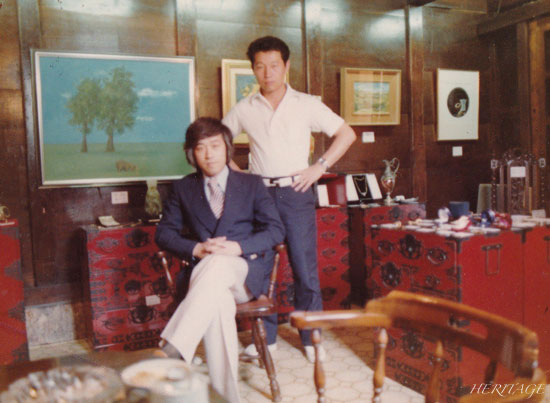

製造した米沢箪笥の上にアンティークジュエリーを並べて、米沢のとある蔵で展示会を開くGen(左、29歳頃) 製造した米沢箪笥の上にアンティークジュエリーを並べて、米沢のとある蔵で展示会を開くGen(左、29歳頃) |

Genは米沢箪笥で両方を経験しています。最初は骨董の米沢箪笥を扱っていましたが、すぐに枯渇しました。 それでも人気が高く、製造してくれないかと打診されて制作プロデュースを始めました。木材の目利き、指物師、装飾金具師、塗師、搬送、販売など多岐です。 それぞれ上手い下手は明確で、上質なモノづくりは第一級の職人が揃ってこそです。 |

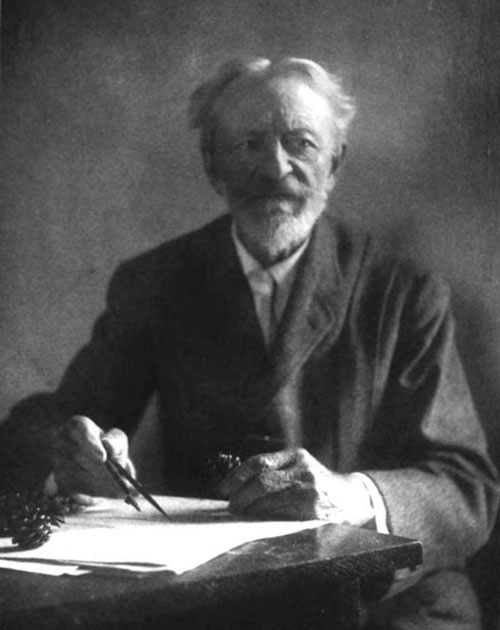

鉱物/宝石学者ジョージ・フレデリック・クンツ(1856-1932年) 鉱物/宝石学者ジョージ・フレデリック・クンツ(1856-1932年) |

創業者チャールズは人材活用の天才であり、それこそがカリスマ経営者たる所以でした。それは鉱物学の権威、クンツ博士の登用事例からも分かります。 当時20歳そこそこのクンツは、独学だったので学位や実績などの裏付は持ちませんでした。それにも関わらず才能を確信し、リミットレスで予算を使って良いと、活動を支援しました。 実績を積み、有名になった後でこのような支援を行っても、大して感謝の気持ちは生まれません。才能を信じての先行投資ではなく、確かな才能がある人へのただの対価だからです。 |

「自分の才能を本気で信じ、思う存分に才能を発揮させてくれたからこそ今の自分がある。」 和傘職人の知人がいますが、一人での活動だと制作活動に専念できず、とても昔のようなモノづくりはできないそうです。ロボットではありませんから、切り詰めたとしても最低限の生活費を稼がねばなりません。営業活動も大変で、えげつなく買い叩く人も多く、心が荒む一方という感じです。ついに単独での活動は諦めざるをえなくなったようですが、雇われになると雇用主の言いなりになるしかなく、思う存分に才能を発揮できるような自由な活動にはなりません。 昔は日本にも上質なパトロンがいましたが、今は金儲け目的で投資としてパトロンになるケースしかないようです。迂闊にパトロン関係を結ぶと奴隷として搾取されたり、なけなしお金まで奪い取られ、利用価値がなくなるとアッサリとポイ捨てされるようです。優れた目利きで集めてくるアンティークジュエリー・ディーラーも、特殊な才能を要する一種のアーティストと言えるのですが、Genからもパトロン関係のえげつない苦労話をいくつも聞いています。現代は芸術方面の才能を生かす活動は不可能と実感します。 |

ティファニーの各分野の専門家

才能を生かせる場所には、自然と優秀な人材が集まります。創業者チャールズ・ルイス・ティファニーがカリスマ経営者として持っていた最大の才能こそが、優秀な人材を惹き付け、最大限に力を発揮させる才能でした。 |

| デザイナー&銀細工師 | 天才デザイナー | 鉱物/宝石学者 | デザイナー& グラス・アーティスト |

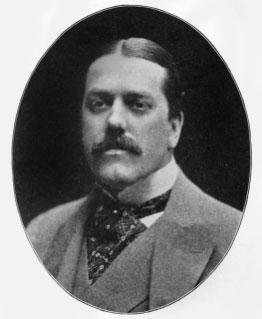

エドワード・C・ムーア(1827-1891年) エドワード・C・ムーア(1827-1891年) |

ジョージ・パウルディング・ファーナム(1859-1927年)1900年 ジョージ・パウルディング・ファーナム(1859-1927年)1900年 |

ジョージ・フレデリック・クンツ(1856-1932年)1900年、44歳頃 ジョージ・フレデリック・クンツ(1856-1932年)1900年、44歳頃 |

ルイス・カムフォート・ティファニー(1848-1933年) ルイス・カムフォート・ティファニー(1848-1933年) |

銀器(1878年)" Edward c. moore per tiffany & co., brocca in argento, oro e rame, new york 1878 " ©Sailko/CC BY-SA 3.0 銀器(1878年)" Edward c. moore per tiffany & co., brocca in argento, oro e rame, new york 1878 " ©Sailko/CC BY-SA 3.0 |

『アイリス』デザイン画 『アイリス』デザイン画【引用】THE WALTERS ART MUSEUM / Iris Corsage Ornament ©The Walters Art Museum /Adapted. |

『アイリス』(1900年パリ万博グランプリ)"Tiffany and Company - Iris Corsage Ornament - Walters 57939" ©Walters Art Museum/Adapted/CC BY-SA 3.0 『アイリス』(1900年パリ万博グランプリ)"Tiffany and Company - Iris Corsage Ornament - Walters 57939" ©Walters Art Museum/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

連作『四季・春』(1900年パリ万博グランプリ)【引用】MOURSE MUSEUM HP / Spring panel from the Four Seasons Window 連作『四季・春』(1900年パリ万博グランプリ)【引用】MOURSE MUSEUM HP / Spring panel from the Four Seasons Window |

特にデザイナー部門は花形でした。統括者として名が残るデザイナーもいますが、名が残っていない所属デザイナーも多くいました。同様、名が残っていないながらも各工程ごとに、神技の職人たちもいました。 |

|||

店に立つチャールズ・ルイス・ティファニー(1887年) 店に立つチャールズ・ルイス・ティファニー(1887年) |

縁の下の力持ちがたくさんいて、ティファニー帝国が築かれました。誇りを持てなければ良い接客もできません。知識を蓄え、高級品の扱いも熟知し、身なりも整えた接客係でなければ上流階級の顧客には相応しくありません。 創業者ティファニーは従業員を搾取し、顧客にだけ媚を売るような金儲け主義の成金経営者ではありませんでした。毎朝屋敷から徒歩で店に出勤していたそうで、1888年にニューヨークが豪雪となった際も出社し、「半世紀前に店を開いた日より人が少ない。」と笑ったそうです。純粋に仕事を愛していたことが伝わってきます。 1900年についにパリ万博でグランプリ受賞を成し遂げ、90歳で大往生しました。追悼式でスピーチした友人はティファニーについて、「人の内面を見抜き、能力を判断する力に優れた人物だった。」と述べています。このために従業員の雇用期間が長く、仕事上の関係以上のつながりがあったとも語られました。 |

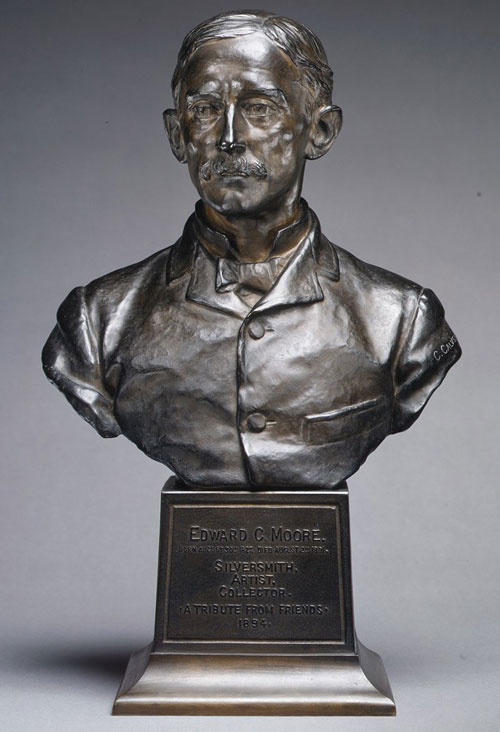

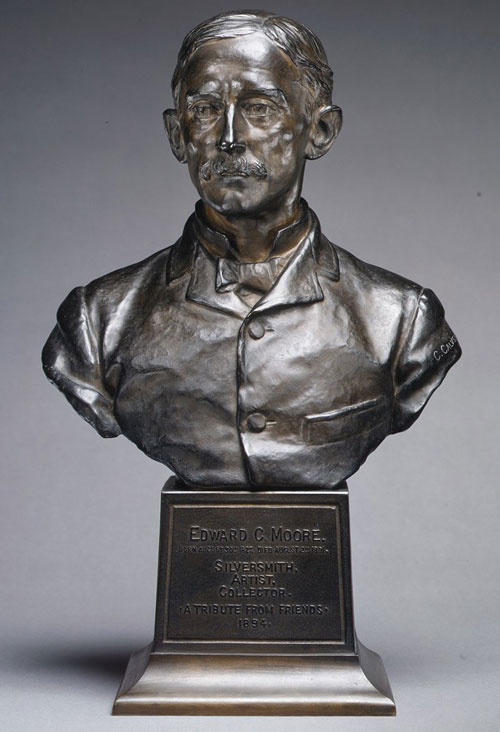

デザイナー兼銀細工師のエドワード・C・ムーア

ティファニー帝国の礎を築いた立役者の一人がエドワード・C・ムーアです。元々は父と銀細工製造会社を営んでいましたが、1851年にティファニー専属メーカーとなり、1868年に完全にティファニーに買収されました。エドワードは24歳となる1851年から、亡くなる1891年までの40年間、ティファニーのジュエリー・デザイナー兼シルバー部門の責任者として活躍しました。 |

エドワード・C・ムーア(1827-1891年) エドワード・C・ムーア(1827-1891年) |

ティファニー社のジャポニズム銀器(エドワード・C・ムーア 1878年)" Edward c. moore per tiffany & co., brocca in argento, oro e rame, new york 1878 " ©Sailko(28 October 2016, 22:05:06)/Adapted/CC BY-SA 3.0 ティファニー社のジャポニズム銀器(エドワード・C・ムーア 1878年)" Edward c. moore per tiffany & co., brocca in argento, oro e rame, new york 1878 " ©Sailko(28 October 2016, 22:05:06)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

ジャポニズムと考古学スタイルの作品で有名です。まさに当時のヨーロッパ上流階級の知的階層が好んだ様式です。ムーアは統率するアーティスト達に、世界中の様々な年代のジュエリーや工芸品から勉強するよう指導したそうです。右のジャポニズムの銀器はモチーフだけでなく、雪平鍋の質感も取り入れています。日本人が見ても、しっかり研究して作られていることが分かる作品です。 創業者チャールズはデザイナーの重要性と、ムーアの才能をよく分かっていました。相応の職位を与えると共に、相応の給与も支払っていたのでしょう。ムーアは美術コレクターとしても有名で、メトロポリタン美術館の有力なパトロンとして多数のコレクションや図書を寄贈し、アメリカの芸術文化の向上に貢献したとされます。勉強やインスピレーションを求めるために、上質な美術品を手元に集める必要があります。それが心置きなく出来る環境を、チャールズは提供できていた証です。 |

|

創業者の息子ルイス・カムフォート・ティファニー

創業者チャールズの息子、ルイス・カムフォート・ティファニーも才能を遺憾なく発揮した一人です。奇しくも芸術家として特別な才能があり、パリ万博でグランプリを受賞するほど芸術家として活躍しました。 |

ルイス・カムフォート・ティファニー(1848-1933年) ルイス・カムフォート・ティファニー(1848-1933年) |

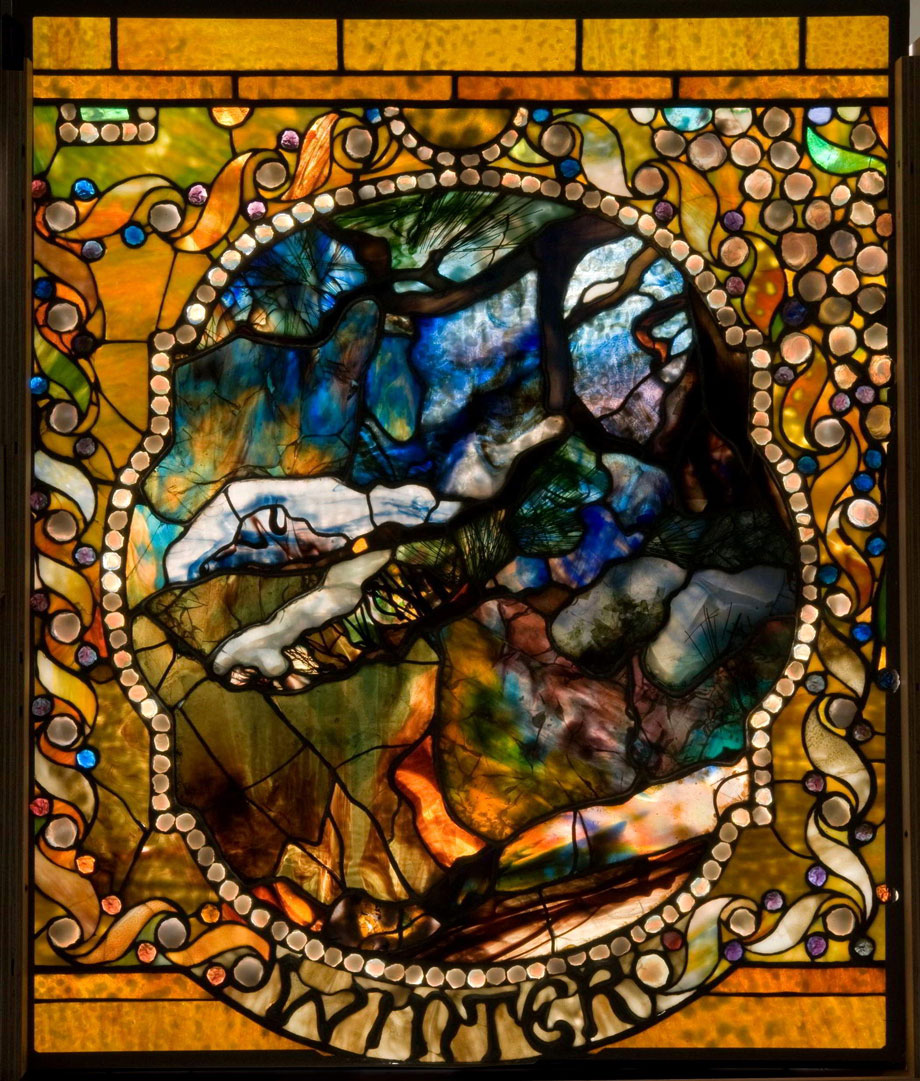

連作『四季・冬』(1900年パリ万博グランプリ) 連作『四季・冬』(1900年パリ万博グランプリ)【引用】MOURSE MUSEUM HP / Spring panel from the Four Seasons Window |

ルイスは陸軍士官学校を出た後、家業の店の経営に参加することを拒み、画家を目指しました。本気だったからこそ『アメリカの風景画の父』と呼ばれるジョージ・イネス、アメリカの画家/インテリア・デザイナーのサミュエル・コールマン、さらにパリに遊学してレオン・バリーを師事し学びました。 |

|

『マムルーク朝のムハンマド・アリの城塞モスクと墓を巡る、新カイロと旧カイロの道中』 『マムルーク朝のムハンマド・アリの城塞モスクと墓を巡る、新カイロと旧カイロの道中』(ルイス・カムフォート・ティファニー 1872年) |

これはルイスが24歳頃の絵画です。上流階級の知的階層が好みそうなモチーフです。繊細な色使いによる美しい風景と共に、行き交う人々の印象的な色使いとの対比が、強く心に訴えてくる作品です。ルイスの、芸術家としての確かな才能を物語っています。創業者チャールズも息子に後継を強いることはせず、息子の才能を信じ、才能に合うことをやらせてくれる父親だったのでしょう。 |

アメリカの画家/インテリア・デザイナー:サミュエル・コールマン(1832-1920年) アメリカの画家/インテリア・デザイナー:サミュエル・コールマン(1832-1920年) |

ルイスは多才で作品の幅が広く、12の領域に分類されます。絵画、家具、ブロンズ、窓(ステンドグラス)、銀製品、ファンシーグッズ、エナメル、宝飾(アート・ジュエリー)、花瓶、ランプです。 特にグラス・アートに惹かれ、27歳となる1875年からブルックリンのガラス製造所で働き修行しました。 31歳となる1879年には父チャールズの事業と連携・支援の下、師事していた画家/インテリア・デザイナーのサミュエル・コールマンらと共同で最初のガラス製造所を立ち上げました。 |

『ハドソン川の汽船』(サミュエル・コールマン 1866年) 『ハドソン川の汽船』(サミュエル・コールマン 1866年) |

コールマンはメイン州ポートランド出身で、子供時代に家族でニューヨークに移り住み、父が書店を開きました。当時、書店に集うのは知的階層です。若いコールマンは書店に集う、多くの教養ある人々から影響を受け、芸術に興味を持つようになりました。 |

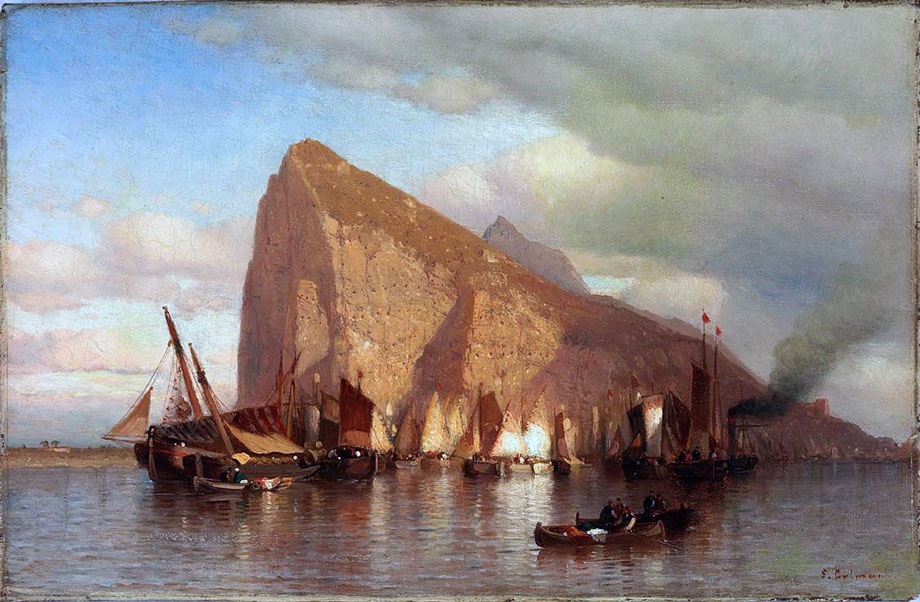

『第1回アメリカ・スカップのゴール』(サミュエル・コールマン 1870年) 『第1回アメリカ・スカップのゴール』(サミュエル・コールマン 1870年) |

芸術と言えば同時代のフランスの方がメジャーですが、アメリカにもこれほどの表現ができる画家が存在しました。フランスの名前だけ有名な画家の作品よりも、よほど惹かれます。予算などの制約はなかったはずのルイスが本格的にフランスに留学しなかったのは、既にアメリカ国内の方が芸術活動には良い環境と判断したからかもしれません。 |

『ジブラルタルの汐待ち』(サミュエル・コールマン 1860年) 『ジブラルタルの汐待ち』(サミュエル・コールマン 1860年) |

アメリカにも、これほど繊細な色彩表現ができる芸術家たちが存在したことに感動します。空と海、流れゆく空気と揺れ動く水の描写が見事です。ルイスが影響を受けていることも、はっきりと分かります。 |

ステンドグラス『マグノリスとアイリス』 (ルイス・カムフォート・ティファニー 1908年) |

世紀末ウィーンやロシアン・アヴァンギャルド然り、ただ一人の孤高の天才だけで芸術文化が花開くことはあり得ません。多様な天才たちが同じ時代、同じ場所に集い、影響し合い切磋琢磨することで花開きます。後世まで残る、心を動かす作品は、作者本人だけでなく背景にたくさんの優れた芸術家たちがいた証です。 |

ステンドグラス『守護天使』 (ルイス・カムフォート・ティファニー 1890年) |

ルイスが37歳となる1885年、よりグラス・アートに打ち込みたいという想いから、最初のガラス製造所を解体し、共同ではない自身のガラス工芸スタジオ『ティファニー・スタジオ』をニューヨークに立ち上げました。ルイスのステンドグラスは、教えられたことをこなすだけのものではありませんでした。17世紀頃に失われた技法を再現した、研究開発の努力の賜物でした。ガラスで具現化した美しい色彩は、ルイスの天才的な才能あってこそ実現したものなのです。 |

| 時代ごとのブルー・ギロッシュエナメル | ||

| 1790年頃 英国王室御用達ランデル&ブリッジ社 |

1904年 ロシア皇室御用達ファベルジェ商会 |

現代 某高級時計ブランド |

懐中時計 懐中時計SOLD |

『ケルチの雄鶏』(マイケル・ペルキン作 1904年)"Kelch Chanticleer egg" ©Derren Hodson(2 February 2015)/Adapted/CC BY 2.0 『ケルチの雄鶏』(マイケル・ペルキン作 1904年)"Kelch Chanticleer egg" ©Derren Hodson(2 February 2015)/Adapted/CC BY 2.0 |

|

このような研究開発自体も、ルイス単独のものではありません。19世紀後半はギロッシュ・エナメルに関しても熱心に研究開発がなされました。その中で最も有名なのが、ロシアのファベルジェです。史上最も技術が高かったとされる18世紀のフランスのギロッシュエナメルを目指し、『ファベルジェのエナメル』を完成させました。 6回も釉薬を塗って焼く工程を繰り返すことで、その美しさを表現しました。ただ、そのファベルジェのエナメルでも、18世紀のエナメルの深い美しさには遠く及ばなかったと当時も評価されます。単独で見れば十分綺麗に感じられますし、18世紀の至高のエナメルを知らなければ高評価するでしょう。当時の王侯貴族は18世紀の実物を手元で見ることができる人たちです。並べると一目瞭然です。このような違いが分かるかどうかが、社交界で一目置かれるかどうかの分かれ目でした。見る眼、すなわち知識と感覚的センスの双方が試されます。右のようなものが高級品として認められているのが現代です。 |

||

お花のグラス・アート(ルイス・カムフォート・ティファニー 1900-1902年) お花のグラス・アート(ルイス・カムフォート・ティファニー 1900-1902年) |

新しい技術を生み出す才能という、知的な面でもルイスは確かな才能がありました。化学的才能のみならず芸術面での才能も備えており、45歳となる1893年には新工房『ティファニー・グラス』もコロナ、クイーンズ、ニューヨークに立ち上げました。単独での制作ならば1つしか工房は必要ないはずなので、不在時に任せられる優秀な職人たちが複数在籍したことは確実です。 |

【1900年パリ万博グランプリ】連作『四季・夏』(ティファニー・スタジオ 1900年) 【1900年パリ万博グランプリ】連作『四季・夏』(ティファニー・スタジオ 1900年)【引用】MOURSE MUSEUM HP / Spring panel from the Four Seasons Window |

1900年、『ティファニー・スタジオ』としてパリ万博に作品を出展し、グランプリを受賞しました。『アール・ヌーヴォーの祭典』とも呼ばれる、全盛期の万博でした。 本家ティファニー社の作品を凌ぐ評判と名声を得たとされ、芸術家ルイス・カムフォート・ティファニーはアメリカのアール・ヌーヴォーの第一人者として認識されました。 |

| 宝石のフラワー・オブジェ | |

| ファベルジェ商会 | ティファニー社 |

『勿忘草』(1912年)高さ:15.8cm 『勿忘草』(1912年)高さ:15.8cm【引用】Faberge: Lost and Found ©A. Kenneth Snowman / T&H p.109 |

『アイリス』(1900年)高さ:24.1cm 『アイリス』(1900年)高さ:24.1cm"Tiffany and Company - Iris Corsage Ornament - Walters 57939" ©Walters Art Museum/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

本家ティファニー社、初となる万博グランプリ受賞をもたらしたのもジュエリーではありません。アメリカの宝石モンタナ・サファイアの『アイリス』は、高さ24.1cmのオブジェです。ファベルジェ商会も宝石のフラワー・オブジェを複数制作しており、この時代はこのような贅沢な小物が好まれ、高く評価されていました。 |

|

| 宝石/半貴石の生き物オブジェ | |

| ファベルジェ商会 | ティファニー社 |

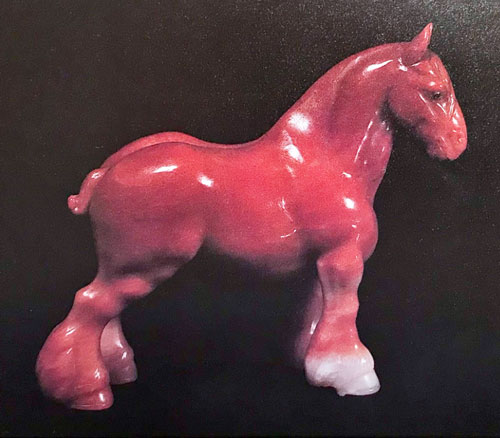

『牡馬のマーシャル』(1907年)英国王エドワード7世から妻アレクサンドラ王妃への動物園コレクション 『牡馬のマーシャル』(1907年)英国王エドワード7世から妻アレクサンドラ王妃への動物園コレクション【引用】THE ART OF FABERGE ©JOHN BOOTH / WELLFLEET PRESS p.156 |

『カエル』(1900年)パリ万博出展作 『カエル』(1900年)パリ万博出展作 |

日本の根付からインスピレーションを受けたとされる、半貴石を使った小さな生き物の彫刻は特にファベルジェが有名ですが、ティファニーも制作しています。ちなみに左は、動物好きで有名な妻アレクサンドラ王妃のために、エドワード7世がファベルジェ商会にオーダーした動物園コレクションの1つです。 |

|

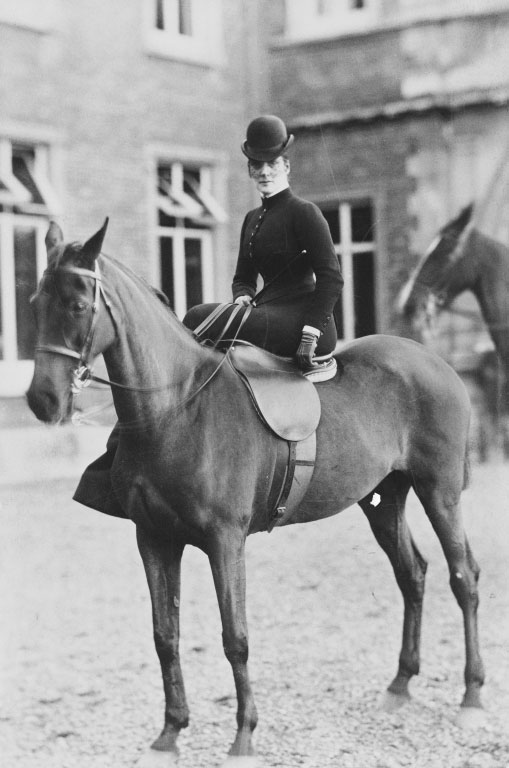

馬に乗った王太子妃アレクサンドラ・オブ・デンマーク(1844-1925年)1886-1888年、41-44歳頃 馬に乗った王太子妃アレクサンドラ・オブ・デンマーク(1844-1925年)1886-1888年、41-44歳頃【出典】Royal Collection Trust / The Princess of Wales (1844-1925), Later Queen Alexandra, on horsebacl, c. 1886 © Her Majesty Queen Elizabeth II 2022 |

この馬かは分かりませんが、マーシャルと言う実際の美しい牡馬をモデルに彫刻された作品です。 人は衣食住が満ち足りて、ジュエリーなどの贅沢品に手が出せます。ジュエリーすらも満ち足りて、ようやく贅沢な小物に手が出せるようになります。 |

|

| 最も贅沢と言える優雅な小物 | |

『大自然のアート』 『大自然のアート』デンドライトアゲート&ヘソナイト・ガーネット 装飾プレート イギリス 19世紀後期 ¥387,000-(税込10%) |

『ワイヤーヘヤード・フォックステリア』 『ワイヤーヘヤード・フォックステリア』アゲートのオブジェ ロシア? 1900〜1910年頃 SOLD |

ハイ・ジュエリー同等の宝石や半貴石を使い、ハイ・ジュエリー同等の高度な技術を駆使して作る優雅な小物は、ジュエリー以上に贅沢な存在です。王族など高位貴族のみが持てる存在であり、だからこそ創業者ティファニーは高級小物や装飾品の店を始まりとしました。Genが、使うための優雅な小物をお取り扱いすることに強いこだわりとプライドを持っていたのも、それが理由です。 |

|

『パラソルを持つ女』

『パラソルを持つ女』ボヘミアン・イングレイヴィング・グラス チェコ 1930年代初期 サイズ:303cm ×12.4cm ¥713,000-(税込10%) |

私も大好きですが、超高級品であるが故に制作数が少な過ぎ、専門として扱うのは不可能です。このためジュエリーと共に、本当に面白いと思える最高級品のみをお取り扱いしています。 ちなみに左のグラヴィール彫刻のルビー・レッド(金赤)も、ゴールドで発色したものです。 金コロイドを駆使したガラスの発色は技術的に非常に高度で、ルネサンス時代はさらに濃い色で調合されていますし、現代ではもっと薄い色しか出せないそうです。 |

| ルイス・カムフォート・ティファニーの作品 | |

『睡蓮の葉とワイルド・キャロット』(1895-1898年)メトロポリタン美術館 『睡蓮の葉とワイルド・キャロット』(1895-1898年)メトロポリタン美術館 |

『睡蓮』(1913年)メトロポリタン美術館 『睡蓮』(1913年)メトロポリタン美術館 |

アメリカのアールヌーヴォーの第一人者ルイス・カムフォート・ティファニーの有名なジュエリー作品はありません。言い方はあれですが、女子供向けの軽い作品ではなく、このようなヨーロッパの上流階級や知的階級を唸らせる骨太の作品で高く評価されていたのです。 |

|

ローレントン・ホールの内装(ルイス・カムフォート・ティファニー 1905年完成) ローレントン・ホールの内装(ルイス・カムフォート・ティファニー 1905年完成) |

これはニューヨーク州ロングアイランドのオイスター・ベイにあるルイスの邸宅の内装です。アール・ヌーヴォー様式の邸宅で、ルイスの内装デザインと共にルイスの有名作品を多数所蔵しており、それ自体が芸術作品と高く評価されています。 |

ローレントン・ホールのリビング(ルイス・カムフォート・ティファニー 1905年完成) ローレントン・ホールのリビング(ルイス・カムフォート・ティファニー 1905年完成)"Laurelton Hall(demolished)from HABS(3707644026)" ©whitewall buick from Hoxie, Kansas, USA/Adapted/CC BY 2.0 |

パリ万博でグランプリを受賞したステンドグラスの連作『四季』の、春と冬もリビングの写真の左右上部に見えます。美しいアートに囲まれて過ごす、心豊かな日常は最高の贅沢ですね。これぞルイス・カムフォート・ティファニーの本業と言えるでしょう。 今よりも男性主導が色濃かった時代、女性用ジュエリーのデザインのみで男性を含めた王侯貴族や芸術家から絶大な評価を得るなんてことはありえません。インテリアデザイナーに師事したルイスの本業は、総合デザインができる芸術家・デザイナーと見るべきです。しかもその中で特に得意としたのは決してジュエリーなどではなく、グラス・アートなのです。背乗り後の現代ティファニー社にとっては不都合の真実なので、芸術家ルイスの功績が正しくフォーカスされること、積極的にプロモーションされることはありません。 |

【ルイス・カムフォート・ティファニーの邸宅】ローレントン・ホール(オイスター・ベイ 1905年完成) 【ルイス・カムフォート・ティファニーの邸宅】ローレントン・ホール(オイスター・ベイ 1905年完成)"Laurelton Hall(demolished)from HABS(3707667352)" ©whitewall buick from Hoxie, Kansas, USA/Adapted/CC BY 2.0 |

『オイスター・ベイ・エステート』と呼ばれたルイスのロングアイランドの邸宅は、イスラムのモチーフと自然が組み合わされた大きなアール・ヌーヴォー作品でした。 芸術家や職人の夏のリゾートとして設計されたため、600エーカーの土地に84室もある広大なものでした。アーティストのための寄宿学校も運営していました。 自分たちさえ儲かれば良い、表面的な名声を得られれば良いというのではなく、周りの人たちも幸せであってもらいたい、自分たちがいなくなった後も才能ある人たちが活躍し、より良いものとなって欲しい。そのような、創業者親子の人柄や、純粋で真摯な想いが伝わってくるようです。 |

そのためにルイス・カムフォート・ティファニー財団を創設していたにも関わらず、ルイスの死後は荒廃し、1949年に財団はローレントン・ホールを売却しました。1957年には消失し、今は存在しません。創業者の手を離れた現代のティファニーは、金の亡者たちにいいとこ取りされ、変容した状態でゾンビのように生かされ続けている状態に過ぎません。あまりにも無惨です。 |

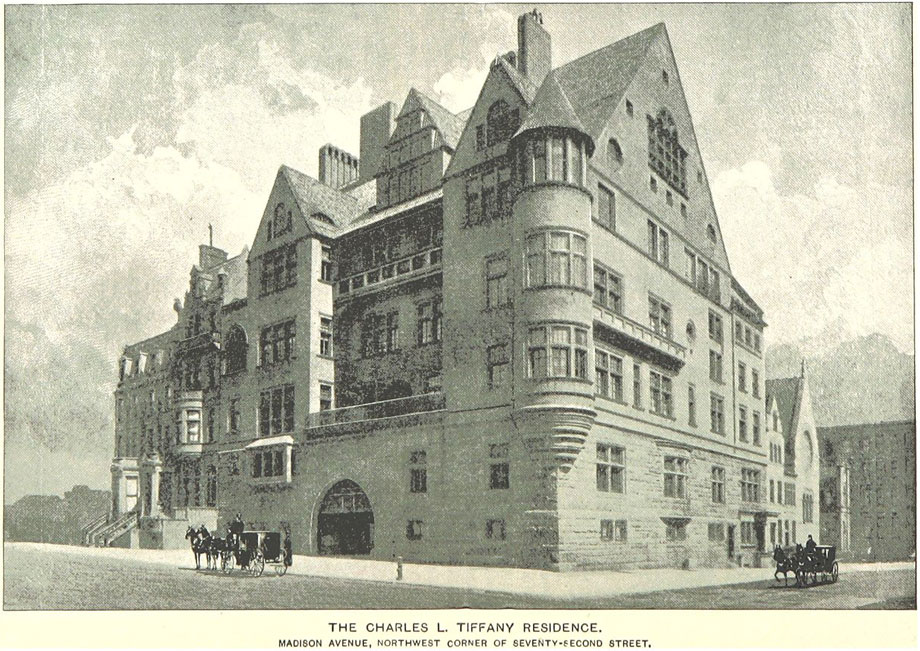

ティファニー創業者チャールズ・ティファニーの邸宅(1893年)マディソン通り ティファニー創業者チャールズ・ティファニーの邸宅(1893年)マディソン通り |

ティファニー社はアメリカの会社だったにも関わらず、創業者チャールズの晩年にはイギリス王室やロシア皇室の御用達となり、世界的に認められる存在となっていました。このためチャールズは1882年、72番街とマディソン街の角に、家族全員で住むための家を新築することにしました。内装は息子ルイスに担当させました。 |

ティファニー一家(1888年) ティファニー一家(1888年)左端:息子ルイス、中央:赤ん坊に微笑む創業者チャールズ |

芸術家は経験を積まなくては伸びませんが、実績がなければ大きな受注は困難です。息子の才能を信じたチャールズが、意図してパトロンになったということでしょう。豪華な家に住むことが目的ではなかったためか、1886年に完成した邸宅にチャールズは一度も住むことはなく、相変わらずマレー・ヒルの屋敷から会社に通ったそうです。新邸はルイス家族に住まわせました。 ゼロから興したティファニー社が世界から認められ、息子ルイスも単なるつまらない後継ではなく独自の道を見つけ、揃って1900年のパリ万博でグランプリを受賞し、芸術家として自分以上に世に認められるほどの存在となりました。そうしてチャールズは1902年に90年の生涯を閉じました。 創業者チャールズの死後も、副社長を勤めていたルイスは社長職を継ぐことはなく、芸術家としてさらに活躍すべくティファニー本社のアーティスト・ディレクター部門顧問に就任して活動しました。グランプリ受賞から2年、芸術家として最も脂が乗っている時期と言えます。こんな時期に才能ある芸術家が経営をやるなんて才能の無駄遣い甚だしく、自然な流れと言えます。 |

鉱物/宝石学者ジョージ・フレデリック・クンツ(1856-1932年) 鉱物/宝石学者ジョージ・フレデリック・クンツ(1856-1932年) |

ルイスより8歳年下だったクンツ博士も副社長にはなっているものの、社長職はやっていません。 |

【創業者】チャールズ・ルイス・ティファニー(1812-1902年) 【創業者】チャールズ・ルイス・ティファニー(1812-1902年) |

【芸術家】ルイス・カムフォート・ティファニー(1848-1933年) 【芸術家】ルイス・カムフォート・ティファニー(1848-1933年) |

芸術を扱うのは、日常の消耗品や量産品を扱うのと全く異なります。目利きは必須ですし、知名度を上げてたくさんの人を巻き込んだ規模にする場合、人を魅了するカリスマ性も必須です。誰でもできることではなく、努力でどうにかできるものでもありません。 ルイスは1918年にティファニー本社の顧問職を辞め、1928年には『ティファニー・スタジオ』は倒産しました。この辺りの事情はイギリスのマッキントッシュや、オーストリアのヨーゼフ・ホフマンなど才能ある芸術家が、コスト優先の流れで思うような活動ができなくなったのと同じことと想像できます。 『ジュエリー作家のティファニー』は存在しませんし、息子ルイスが存命の戦前から既に創業者一族の手からティファニー社は離れています。しかし『ティファニー』のブランド名は、金の亡者にとって高い利用価値があり、その意図したプロモーションによって現代のイメージが形成されています。 |

|

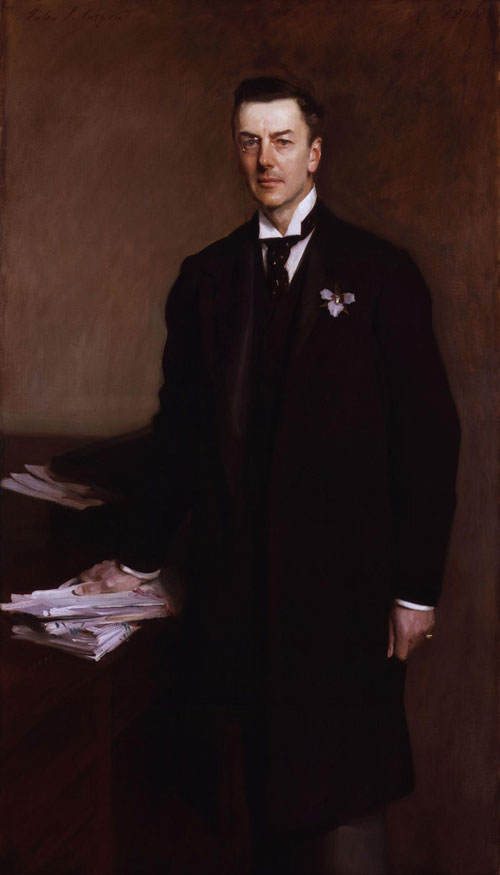

イギリスの有力政治家ジョゼフ・チェンバレン(1836-1914年) イギリスの有力政治家ジョゼフ・チェンバレン(1836-1914年) |

【1889年パリ万博金賞】『蘭のブローチ』(ティファニー、ジョージ・パウルディング・ファーナムのデザイン)

【引用】Alchetron / Paulding Farnham ©Alchetron/Adapted. 【1889年パリ万博金賞】『蘭のブローチ』(ティファニー、ジョージ・パウルディング・ファーナムのデザイン)

【引用】Alchetron / Paulding Farnham ©Alchetron/Adapted. |

| ティファニー社は女性に媚を売る店ではなく、ヨーロッパ上流階級の紳士に認められるべく切磋琢磨しました。万博で金賞をもたらしたエナメルのオーキッドも、卓越したデザイン性と共に、具現化させた高度な技術力が高く評価されました。 |

ジョージ・パウルディング・ファーナム(1859-1927年)1900年 ジョージ・パウルディング・ファーナム(1859-1927年)1900年 |

1889年のパリ万博で金賞を受賞した蘭のブローチのデザイン(ジョージ・パウルディング・ファーナム 1889年) 1889年のパリ万博で金賞を受賞した蘭のブローチのデザイン(ジョージ・パウルディング・ファーナム 1889年) |

77歳の創業者チャールズに、1889年パリ万博で金賞をもたらしたオーキッドのデザイナーも男性です。1885年、26歳でデザイン部門に加わったジョージ・パウルディング・ファーナムです。エドワード・ムーアの元ですぐに頭角を現し、1889年のパリ万博でムーアと並ぶ権限が与えられた天才デザイナーで、革新的なアーティストとしてその地位を確立しました。優秀な人材が集まり、生かす環境があったからこそ、ティファニー帝国を築けたのです。 男性が男性のためにデザインしたブローチですが、殆どの現代人ははなから女性用のジュエリーと思い込むようです。アンティークジュエリーがお好きな方だけでも、真実を知っておいて欲しいです。そして、デザイナーは名前が残っていても、加工に携わった神技の職人たちの名前はほぼ誰一人として名前が残らないことも心に留めていただきたいです。 |

|

|

|

エナメルを含め、ジュエリー制作全般がそれまでのアメリカにはない技術でした。海外、時代背景的には特にフランスから移住した職人が大きく貢献したはずです。 |

|

|

この宝物はアメリカ製ですが、Genがイギリスで発見しました。 最高級ジュエリー自体、制作数が少ない上に、アメリカ製の上質なジュエリーは制作期間も短いです。滅多にお目にかかる機会はないものの、ヨーロッパの上流階級に認められた宝物として、一定数が確実に存在するのです。 |

1-3-7. 革命前のフランス貴族文化を想わせるデザイン

フランスのアール・ヌーヴォーは、イギリスのアーツ&クラフツのデザインも汲んでいます。このため、イギリス人にとっては既に時代遅れのような印象もあり、アールヌーヴォー・デザインはイギリスでは殆ど流行していません。アングロ・ジャパニーズ・スタイルとして日本美術をいち早く取り入れたイギリスの方が、現代につながるインターナショナル・デザインに向けて時代を先行していました。 |

| アールヌーヴォー・ブローチ | |

| イギリス | アメリカ |

『生命の躍動』 『生命の躍動』ルビー&シードパール ブローチ イギリス 1900年頃 SOLD |

アメリカ 1890〜1900年頃 アメリカ 1890〜1900年頃今回の宝物 |

左の宝物は、滅多にないイギリスの最高級アールヌーヴォー・デザインです。対称性の高さを特徴とするオーソドックスなヨーロピアン・デザインを脱却し、非対称の躍動感あふれる表現を特徴としています。 一方、今回のアメリカの宝物は対称性が特徴のアールヌーヴォー・デザインです。これにより、オーソドックスなヨーロピアン・ラグジュアリーを強く感じます。 |

|

ヴァンダービルト一族のみならずアメリカ合衆国の富の象徴 ビルトモア・ハウス(ノースカロライナ州 1895年完成) "Biltmore Estate" ©JcPollock(27 September 2006)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

これはアメリカ合衆国の富の象徴とされる、ビルトモア・ハウスです。先に触れたヴァンダービルト一族が金めっき時代に建築したルネサンス様式の大邸宅で、アメリカ最大の個人邸宅です。床面積16,300平方メートル、部屋数255で、大統領だけでなく英国王チャールズ3世など海外の要人も訪れたことがある社交場です。 人は憧れを実現させようと腐心するものです。アメリカで成功したオランダ系の大富豪ジョージ・ワシントン・ヴァンダービルト2世は、所有していた4,100ヘクタールの広大な敷地にヨーロッパ建築を模した邸宅を建てるべく建築家に依頼しました。 |

【世界遺産】ブロワ城 ルイ12世の館 【世界遺産】ブロワ城 ルイ12世の館"File:4 Blois(29)(1288334304)" ©xorge(18 March 2013, 09:39)/Adapted/CC BY-SA 2.0 |

ブロワ城を含む、いくつかのロワール渓谷の城をモチーフにした設計がオーダーされました。ブロワ城は中世、フランス王ルイ12世の居城とされ、フランスの政治的首都として機能していました。1500年代の初めにルイ12世は城の再建とルネサンス様式の庭園を作成しており、世界遺産『シュリー=シュル=ロワールとシャロンヌ間のロワール渓谷』に含まれる歴史的建築となっています。 |

フランス王アンリ3世(1551-1589年) フランス王アンリ3世(1551-1589年) |

第3代ギーズ公アンリ(1550-1588年) 第3代ギーズ公アンリ(1550-1588年) |

ブロワ城は歴代フランス王の複数が居城とし、先にご紹介した王アンリ3世が宿敵ギーズ公を暗殺した現場にもなっています。 |

【世界遺産】ロワール渓谷の古城シャンボール城 【世界遺産】ロワール渓谷の古城シャンボール城"Chambord1" ©Thomas Steiner(February 2003)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

どんな夢でも叶えられる財力を手にした時、19世紀後期のアメリカの大富豪が憧れたのは、革命前のフランスの貴族文化でした。1789年がフランス革命ですから、当時から見ても100年ほどは遡る遠い昔の世界です。当時にとっての、容易に手が届く"現代の共和政(大衆)のフランス"ではなく、想像の中で憧れる正統派の貴族文化がそこにはありました。 |

|

|

そして、フランスの宮廷文化の絶頂期を彩った、華やかで美しいジュエリーと言えば、対称性の高さを意識したデザインとなるのです。 |

|

2. 同じものは作れない奇跡のカラー天然真珠

この宝物には、9粒の天然真珠が使用されています。真珠自身の色彩に、真珠独特の干渉光も重なることで、色彩や雰囲気が絶妙に変化します。背景や光によって、色はかなり淡く感じることもあれば、かなりハッキリと印象的に見えるタイミングもあります。 |

|

|

センター・ストーンは美しいピンク・パールです。真珠層の透明度が高く、干渉光も豊かに変化します。基本カラーはピンクですが、オレンジ色のほかモーブ・カラーや僅かにグリーンを帯びたように感じる瞬間もあります。綺麗な真円状な上に、約5.5mmもの大きさがあります。通常のホワイトでもあっても、天然真珠として特別なサイズです。 肉眼で見ると、下の3粒の天然真珠がホワイトです。メイン・ストーンの左右と、一番上の天然真珠はモーブ・カラーです。一番上は特に色が濃いです。上から2番目はメイン・ストーンと同じくらいの、淡いピンク色です。 メインの大きな天然ピンク・パール自体が唯一無二ですが、それ以外の天然真珠も大きさと照り艶などの質感が全て揃っている上に、左右で色が揃っています。このような宝物が作れたこと自体が、あり得ないことです。すべてホワイト系の天然真珠であれば、お金さえかければ同様のものを作れたと思います。左右対称に揃えた色とりどりの美しいカラー天然真珠こそが、この宝物を唯一無二たらしめています!♪ |

|

2-1. 美しいカラーパールの稀少価値

|

現代は、バイオテクノロジーで量産した養殖真珠が宝石の真珠と想われています。しかし本来、稀少価値がなく好きなだけ人工的に容易に生産できるものは『宝石』の定義に当てはまりません。 まず、天然真珠自体が稀少価値の高い宝石です。 |

2-1-1. 天然真珠の稀少価値

御木本幸吉(1858-1954年) 御木本幸吉(1858-1954年) |

養殖真珠の"商業的量産"を1918年に実現するまでの背景は以前詳細をご紹介しましたが、取り組んですぐ上手くいったわけではありません。 天然真珠が急騰する中、一攫千金を夢見て研究に着手する人々は多くいました。ヨーロッパでは18世紀から既に、熱心に研究が行われていました。それでも上手くいかなかったほど、難易度は高かったのです。 「真珠貝をとにかく大量に育てれば、真珠は得られるだろう。」という考えの元、御木本もアコヤ貝をたくさん養殖しました。これだけでもなかなかの設備投資ですし、人件費もかなりかかります。 |

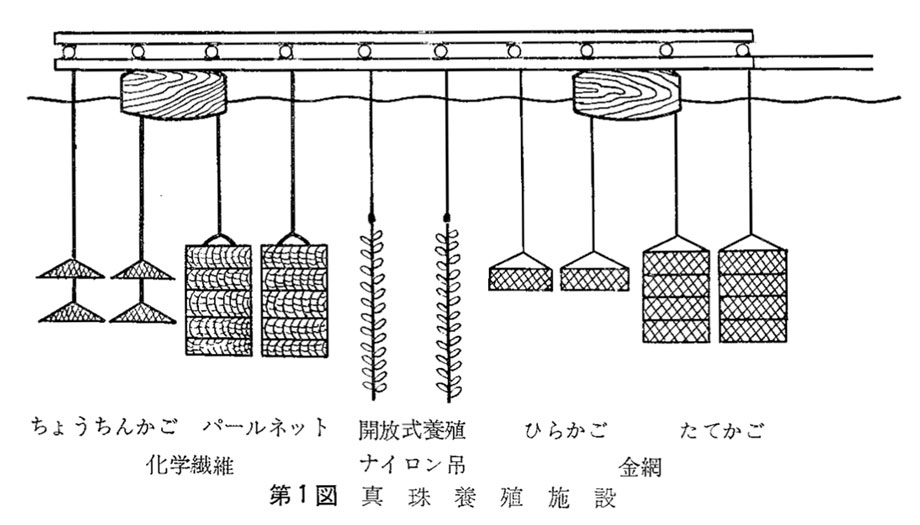

【引用】水産増殖 臨時号4 「真珠養殖漁場における密殖および漁場老化の問題」国立真珠研究所 澤田保夫(1965.6) 【引用】水産増殖 臨時号4 「真珠養殖漁場における密殖および漁場老化の問題」国立真珠研究所 澤田保夫(1965.6) |

結果は、ただアコヤ貝が育っただけでした。現代でも「勿体ないから食べよう!」とプロモーションしても、一過性で継続しないほど食用としては魅力がない貝です。 |

天然真珠を採取した後の廃棄された真珠貝の貝殻(1914年頃) 天然真珠を採取した後の廃棄された真珠貝の貝殻(1914年頃) |

天然真珠を参考にすると、母貝から得られる確率は途方もなく低いです。 【事例1】 4人の真珠ダイバー 【事例2】 数十人の真珠ダイバー 天然真珠はサイズ、形、質感、色など多種多様です。発見すること自体も低確率ですが、宝石レベルの美しさを持つ真珠はその中でもさらに低確率となります。事例1の丸みを帯びた5粒も、サイズや質感によっては商品価値があったか微妙です。事例2を参考にし、1万匹の母貝から1粒以下しか宝石品質の天然真珠は得られないと見るのが妥当でしょう。 |

インド洋の入り江Manaar湾における真珠採取の様子(2500年の歴史がありました) インド洋の入り江Manaar湾における真珠採取の様子(2500年の歴史がありました)【引用】『宝石学GEMS 宝石の起源・特性・鑑別』ROBERT WEBSTER, F.G.A. 著、砂川一郎 監訳(1980年) ©全国宝石学協会、p.449 |

ペルシア湾におけるアラビア式真珠採取船(潜水法は過去2000年間ほぼ変わっていません) ペルシア湾におけるアラビア式真珠採取船(潜水法は過去2000年間ほぼ変わっていません)【引用】『宝石学GEMS 宝石の起源・特性・鑑別』ROBERT WEBSTER, F.G.A. 著、砂川一郎 監訳(1980年) ©全国宝石学協会、p.448 |

真珠貝の生息深度の都合上、真珠ダイバーの潜水深度は9〜27mの範囲です。建物の高さにすると9mだと3階建て、27mだと9階建てに相当します。息が続く時間しか使えません。急激な水圧の変化に耐えながら、どこにあるか分からない母貝を探すのはまさに命懸けです。 天然真珠採集は、命懸けの数十人が1週間で3粒程度しか得られない、まさに一攫千金の世界です。 |

|

ドブ貝A型(ヌマガイ) "Numagai050804" ©KOH(2005-08-04)/Adapted/CC BY 3.0 ドブ貝A型(ヌマガイ) "Numagai050804" ©KOH(2005-08-04)/Adapted/CC BY 3.0 |

【参考】アメリカ産ドブガイを削った養殖真珠の核 【参考】アメリカ産ドブガイを削った養殖真珠の核【引用】真珠屋珠ちゃんアコヤ真珠通販 / 挿核作業 ©2021 Yamamotosuisan |

ただ母貝を育てるだけでは、経費倒れになるのは当然です。だから黒字の事業化するには、核の使用が必須となるわけです。 |

あこや養殖真珠 "Akoya peari" ©MASAYUKI KATO(17 February 2011)/Adapted/CC BY-SA 3.0 あこや養殖真珠 "Akoya peari" ©MASAYUKI KATO(17 February 2011)/Adapted/CC BY-SA 3.0 |

一般の日本人がジュエリーを買うようになったのは、高度経済成長を経験した1970年代以降です。『天然真珠』は存在自体を知らない人が殆どで、『本真珠』という名称のせいで、養殖真珠が王侯貴族が珍重した本物の宝石『真珠』と誤解させられています。 |

『ハッピー・エンジェル』 『ハッピー・エンジェル』ストーンカメオ&フェザーパール ブローチ フランス? 1870〜1880年代 ¥1,200,000-(税込10%) |

養殖真珠の剥がれて浮き上がった真珠層と内側の核 養殖真珠の剥がれて浮き上がった真珠層と内側の核 |

核のカサ増しのせいで、真珠は6mm、8mmのサイズは当たり前と印象付けられています。 しかし、宝石としての商品価値がある天然真珠とは、ある程度小さなものも含みます。天然真珠の評価指標はサイズだけではありません。 |

低品質の養殖真珠製品 低品質の養殖真珠製品 |

これらの養殖真珠は脱色と染色(一連を『調色』と呼びます)を行っているため、色調はある程度均質です。それでも巻き込んだ異物が目立ったり、表面に凹凸ができていたり、シワシワだったりで質感が美しく感じられないものなどがあります。 |

|

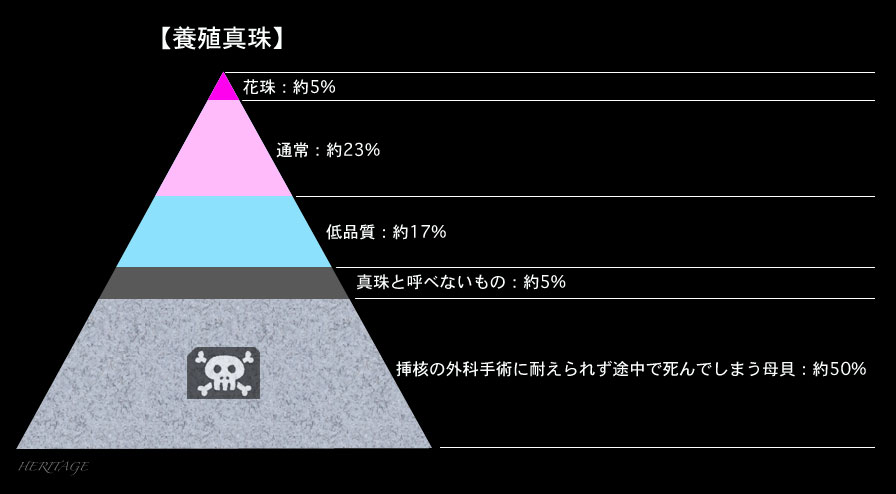

そのようなものを選別することから、現代の養殖真珠も稀少価値をPRされますが、昔の官製ハガキの厚みの真珠層で『花珠』認定されますから五十歩百歩でしかありません。 |

『HALO』 『HALO』モダンスタイル 天然真珠 3連ピアス イギリス 1905年頃 SOLD |

現代人には大きくは感じられない天然真珠であっても、着脱の容易さより絶対に落とさない構造のピアスが存在することが証明です。時代の生き証人です。 宝石品質の天然真珠自体が、非常に稀少なのです。 当時の王侯貴族は、リアルな経験として理解できる分がありました。今の私たちが、当時の上流階級に劣らぬほど天然真珠の真の価値を理解できるかは、個々人の想像力、才能次第です。 |

2-1-2. カラー天然真珠の稀少価値

これは選別と脱色前の養殖真珠です。極端に白いものは母貝が負担の大きな外科手術(挿核)に耐えられず、真珠層を巻けずに核が剥き出しになっているものです。ほか、シワシワなものがあったり、色彩もかなりバリエーションがあることが分かります。 |