No.00289 妖精のささやき |

|

|

|

||

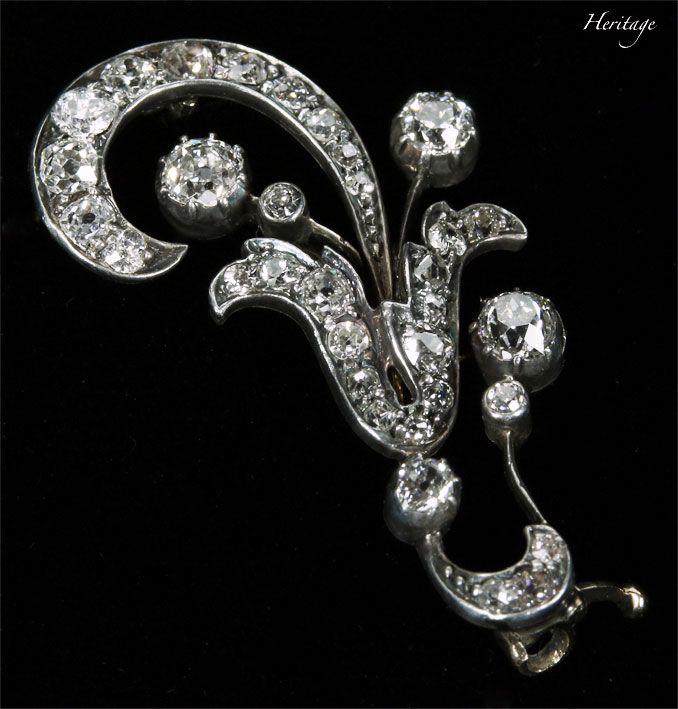

『妖精のささやき』 これぞ44年間で初めて見る、神技の職人によるダイヤモンドの細工物ジュエリーです♪ 独創的な複数の技法を駆使して作られたピアスは、春の芽吹きのようなデザインです。冬の間、死んだ枯れ木のようになっていまった木の枝に春の妖精がささやき、命の循環が再始動して生き生きとした新しい芽が芽吹く・・。 マイクロダイヤモンドのモザイクでキラキラと輝く新芽。特殊なフレームによる力強い両側の成長した葉。二度と見ることはないであろう、超難度の特殊な技法で作られたピアスは、まるで妖精のような幻の存在にも感じます。 唯一無二の素晴らしい宝物で、見ているだけでも心癒されますがすが、耳にフィットする使いやすいデザインのピアスなのもグッドです♪ |

||||

|

||||

この宝物のポイント

|

|

1. 傑出した植物モチーフのデザイン 2. 見事なダイヤモンド・アート |

3. 見事なフレーム 4. 細工物のピアスという特異性 |

1. 傑出した植物モチーフのデザイン

1-1. 初期のアーツ&クラフツ

|

これは"本来のアーツ&クラフツ"と言えるような、アーツ&クラフツ初期の素晴らしい宝物です。 |

1-1-1. アーツ&クラフツの大流行による陳腐化

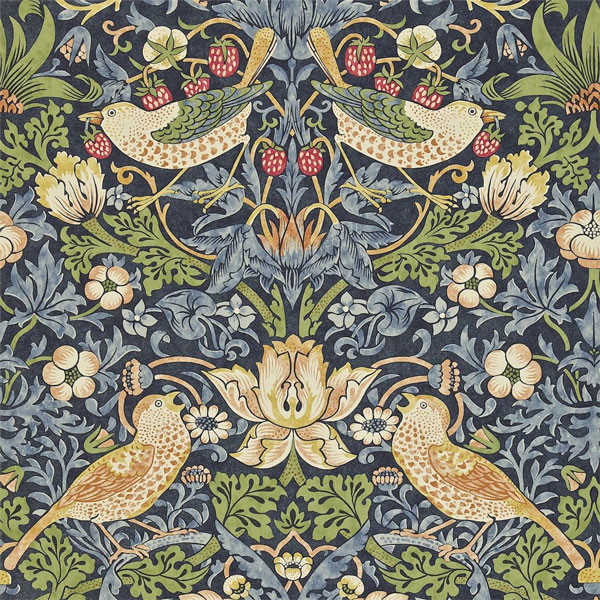

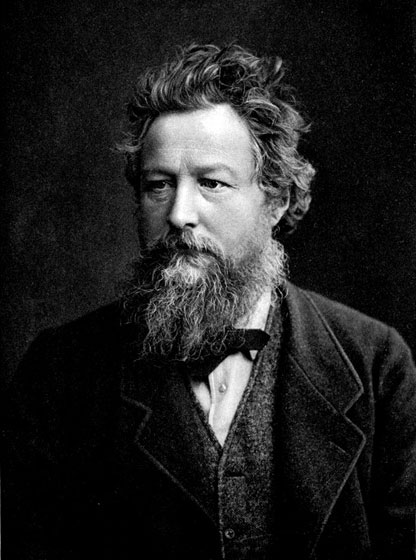

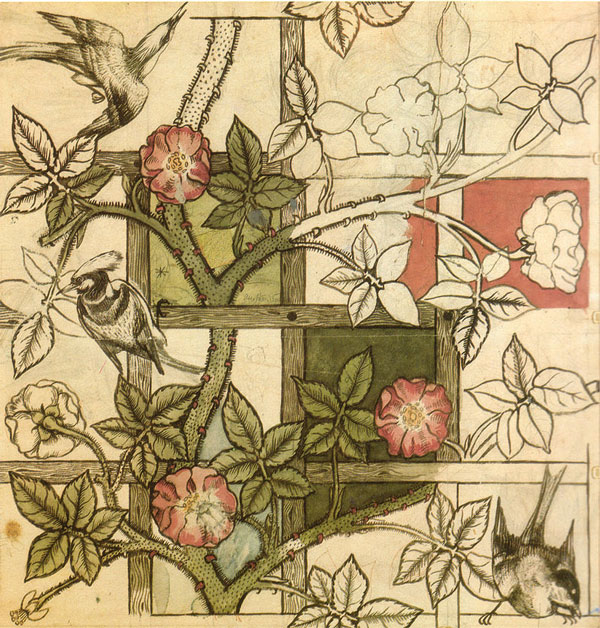

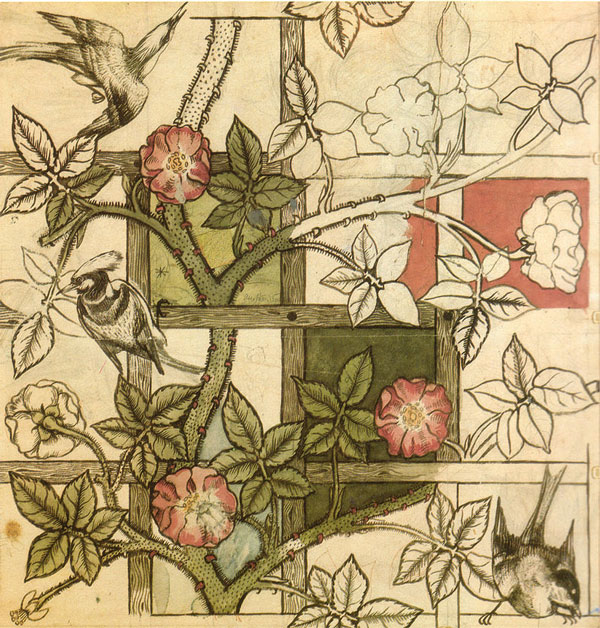

"モダンデザインの父" ウィリアム・モリス(1834-1896年) "モダンデザインの父" ウィリアム・モリス(1834-1896年) |

アーツ&クラフツ運動はイギリスのウィリアム・モリスの提唱によって、1880年頃から始まったデザイン運動(美術工芸運動)です。 アーツ&クラフツは『作り』と『デザイン』の双方に特徴があります。 |

モリス商会の壁紙を職人が手作業で印刷する様子(メロトン・アビー1890年) モリス商会の壁紙を職人が手作業で印刷する様子(メロトン・アビー1890年) |

作りに関しては中世の手仕事に帰り、ギルドの精神を実現させ、高度な技術を持つ職人による"芸術性が高い"モノづくりを目指しました。 そこには「"芸術"は優れた手仕事によってのみ生み出される」という、モリスの思想がありました。 |

モリスのデザイン(1875年) モリスのデザイン(1875年) |

デザインに関しては本来人間の周りに身近に存在していた、"自然界に存在するそのままの美"にモチーフやデザインを求めました。 |

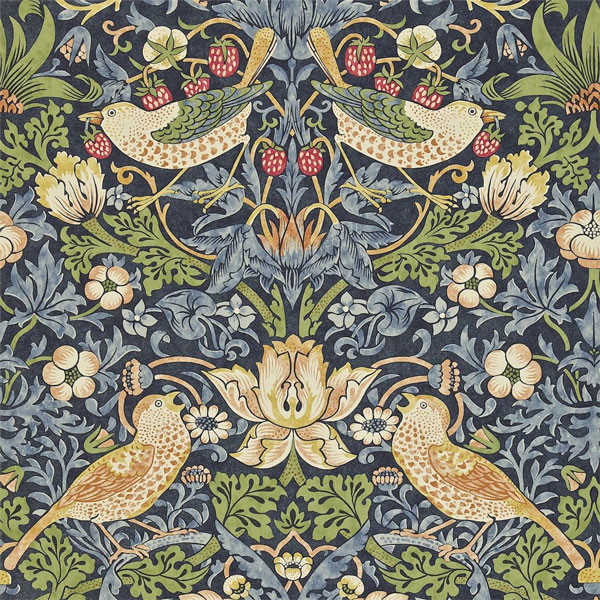

『いちご泥棒』(ウィリアム・モリス 1883年) 『いちご泥棒』(ウィリアム・モリス 1883年) |

アーツ&クラフツ運動は大流行しました。 現代ではモリスのデザインが定番化しているほど、広く流行しました。 大流行すると、提唱者の初期の偉大な思想は抜け落ち、都合の良い部分だけが切り取られて陳腐化していくのが世の常です。 |

【参考】安物のアーツ&クラフツのムーンストーン・リング(1900年頃) 【参考】安物のアーツ&クラフツのムーンストーン・リング(1900年頃) |

アーツ&クラフツはジュエリーのデザインにも取り入れられ大流行していますが、流行の中期以降はどんどん陳腐化しています。 流行の終わり頃になると提唱者ウィリアム・モリスが目指した本来のモノづくりとはかけ離れた、ただ植物デザインというだけの稚拙で雑な作りの安物だらけになります。 |

【参考】安物のアーツ&クラフツのムーンストーン&アメジストのシルバー・ネックレス(1900年頃) 【参考】安物のアーツ&クラフツのムーンストーン&アメジストのシルバー・ネックレス(1900年頃) |

『ヴェルサイユの幻』 『ヴェルサイユの幻』エドワーディアン アクアマリン ペンダント イギリス or ヨーロッパ 1910年代 SOLD |

流行すると大量生産されます。この時代の安物ジュエリーはまだハンドメイドではありますが、早く安く作るために激しく手抜きされています。デザイン頼りで、そこには高度な技術を持つ職人による魂のこもった仕事の気配は微塵も存在しません。左の安物アーツ&クラフツと、右の1910年代の最高級品の葉っぱを比べれば、細工のレベルと、伝わってくる職人の心意気の強さの違いは明らかです。 |

|

|

|

|

| 【参考】安物のアーツ&クラフツのシルバー・ジュエリー(1900年頃) | ||

なぜか安物はデザインも似た物ばっかりなのですが、美的センスや教養がなく自分の感覚で選ぶことができない中産階級の人たちは、他人と同じなら安心ということだったかもしれませんね。そこは現代の一般的な日本人と変わらないのかもしれません。 |

||

【参考】安物のアーツ&クラフツのムーンストーン・シルバー・ブレスレット(1900年頃) 【参考】安物のアーツ&クラフツのムーンストーン・シルバー・ブレスレット(1900年頃) |

安物はどれも似たり寄ったりなので、素人でも一目でアーツ&クラフツのジュエリーだと分かります。 安物アーツ&クラフツはかなりの数が作られており、現代でも一定数が残っているため、コレクターがいて一種のブランド化しており、市場では結構な高値が付いています。 |

『WILDLIFES』 『WILDLIFES』アーツ&クラフツ×モダンスタイル ゴールド・ペンダント イギリス 1900年頃 SOLD |

無名の職人によって特別に作られた1点もののジュエリーは、どんなに素晴らしくてもブランド化はせず、本来の価値からすれば驚くほど安く手に入れることができます。 |

【参考】安物のアーツ&クラフツのムーンストーンのシルバー・ジュエリー(1900年頃) 【参考】安物のアーツ&クラフツのムーンストーンのシルバー・ジュエリー(1900年頃) |

一方で量産の安物ジュエリーは一定数存在すること、素人でも一見してそれと分かることによってブランド化し、本来の価値よりもはるかに高い値段で取引されます。 買うのは当時と同じ、モノの価値が分からない現代の大衆というわけで、安物も高級品もそれぞれに相応しい人の元へと旅立つのが興味深いです。 |

『フラワー・ステッキ』 『フラワー・ステッキ』ダイヤモンド フラワー ブローチ イギリス 1880年頃 SOLD |

特にハイジュエリーはその傾向が顕著です。センスがない人は、ブランドや権威に頼ってしか買うことができません。 アンティークのハイジュエリーを買えるのは美的感覚を持ち、自身の絶対的な感覚でそれが価値あるものと認識できる人だけです。 アンティークのハイジュエリーは間違いなく次の持ち主を密かに選んでいます。すごいですね〜(笑) |

1-1-2. 初期が優れた宝物の生まれどき

【参考】安物のアーツ&クラフツのマベパール・シルバー・ブローチ(1900年頃) 【参考】安物のアーツ&クラフツのマベパール・シルバー・ブローチ(1900年頃) |

何でも、流行の後期は陳腐化したくだらない安物だらけになります。 この程度ならば現代でも作れます。アンティークを中古として買うより、現代の新品を買った方がコンディションが良くて安心できるのでマシというレベルです。 |

『可憐な花』 『可憐な花』ブルーギロッシュエナメル ダイヤモンド ブローチ イギリス 1880年頃 SOLD |

しかしながら流行の最初期は、後に大きな流行となる原動力に値する優れた作品がいくつも作り出されているものです。 初期の作品が優れていなければ大きな流行にはなっていませんから、当然と言えば当然です。 |

『フラワー・ステッキ』 『フラワー・ステッキ』ダイヤモンド フラワー ブローチ イギリス 1880年頃 SOLD |

流行の最初期は、上流階級や知識階級によって生み出されたりもたらされた新しい情報・文化は、庶民まで落ちてきていません。 だからこそ、特にジュエリーの場合は上流階級のために作られたものとなりますし、おかしな解釈がなされる前なので、発案者の思想を正しく理解して投影した、本来の作品となっているものです。 |

|

|

さらにその中で試行錯誤、チャレンジングな取り組みが行われ、傑出した作品が生まれやすい環境にあるのも流行の最初期です。 |

1-1-3. モリスの作品に見るデザインの変化

ウィリアム・モリス(1834-1896年) ウィリアム・モリス(1834-1896年) |

デザインは変化します。 人間が生きていられる時間は有限です。 才能ある人物ほど、どんなに大ヒットしてもそこに胡座をかくことなく絶えず進化しようと試みます。 アーツ&クラフツの提唱者であり、最もその真髄を理解していたと言えるモリスのデザインの変化について少し見てみましょう。 |

| モリスのデザインの変化 | ||

|

|

|

| トレリス(1862年) | (1872年) | アカンサス(1875年) |

| いずれも自然界にモチーフを求め、植物をデザインに使っていることは共通しています。初期はあまり強くは様式化されておらず、自然界そのものを表現している傾向にあります。それが次第に曲線などを使って様式化していきます。 | ||

|

|

| (1876年) | いちご泥棒(1883年) |

| 時代が降るごとに様式化が強くなっていきます。アーツ&クラフツ運動が本格的に始まったのが1880年頃とされており、様式化が進む前よりもこれくらいの年代の作品の方が、一般的にはモリスのアーツ&クラフツのイメージが強いかもしれません。 | |

ウィリアム・モリスのカーペット(1889年) ウィリアム・モリスのカーペット(1889年) |

さらにモリスが亡くなる7年前、55歳頃の作品はここまで様式化が進んでいます。 フランスのアールヌーヴォーはイギリスのアーツ&クラフツの流れを受けているとされていますが、この年代の作品を見るとかなり納得しやすいと思います。 |

1-1-4. 次第に様式化が強くなるアーツ&クラフツ

| モリスのデザイン | ||

|

|

|

| 初期(1862年) | 中期(1875年) | 後期(1889年) |

| 同じ人物の作品でも、初期と後期ではかなり違って見えますね。初期は自然界そのものに少しだけ様式を加えたデザイン、それが次第に様式化が強くなって自然界らしい雰囲気は消えていき、自然界として存在するのはモチーフとしての素材としてだけ。 | ||

|

|

|

| アーツ&クラフツ初期のハイジュエリー | 【参考】後期の安物 | |

それはアーツ&クラフツのジュエリーにも同じことが言えます。 |

||

|

|

一目見て植物そのもののモチーフだと分かる、様式化され過ぎないこの宝物も、やはりアーツ&クラフツ初期のジュエリーです。 |

1-2. 通常の植物デザインとの違い

『木の葉』 『木の葉』アゲート インタリオ リング 古代ギリシャ(ヘレニズム) 紀元前2〜紀元前3世紀頃 SOLD |

人間にとって植物は普遍のモチーフです。 だからこそどんな時代にも植物モチーフのデザインは存在します。 しかしながらアーツ&クラフツ初期の植物デザインは、他の時代とは異なる特徴を持っています。 |

1-2-1. 18世紀初期

1-2-2. 18世紀後期

『忘れな草』 『忘れな草』ギロッシュエナメル ペンダント フランス? 18世紀後期 SOLD |

スイベル(回転式)・リング スイベル(回転式)・リングフランス 1780年頃 SOLD |

マイクロパール ペンダント マイクロパール ペンダントイギリス 1800年頃 SOLD |

| 18世紀後期あたりに制作された女性のための植物モチーフ・ジュエリーも満開のお花がメインで、理想とする完璧な姿にデフォルメされたデザインになっています。その分、王侯貴族のジュエリーらしい華やかさも感じられます。 | ||

1-2-3. 19世紀初期

ピンク・トパーズ フラワー・ブローチ ピンク・トパーズ フラワー・ブローチイギリス 1800年頃 SOLD |

トルコ石 フラワー・ブローチ トルコ石 フラワー・ブローチイギリス 1800-1820年頃 SOLD |

アイボリー フラワー・ブローチ アイボリー フラワー・ブローチイギリス 1820年頃 SOLD |

一方でジャルディネッティ以外の植物モチーフのジュエリーを見ると、様式化せずそのままの姿を表現している場合でも、どれも満開のお花がメインのデザインです。蕾はあっても添え物です。 |

||

コンクシェル フラワー・ブローチ コンクシェル フラワー・ブローチイギリス 1820年頃 SOLD |

だから植物モチーフのジュエリーの大半は、満開のお花が中心になったデザインなのです。 |

1-2-4. アーツ&クラフツ以前のヴィクトリアン

| イギリス | フランス | イタリア |

『クラシック・ハート』 『クラシック・ハート』ピケ ロケット・ペンダント イギリス 1870年頃 SOLD |

フォーカラー・ゴールド ロケット・ペンダント フォーカラー・ゴールド ロケット・ペンダントフランス 1860年頃 SOLD |

『薔薇』 |

| ヴィクトリアンに入ってからも、満開の花をメインにしてデザインするのはどの国も共通しています。 | ||

1-2-5. アーツ&クラフツ運動が始まった頃のイギリス以外の国

『夢叶う青いバラとアクアマリン』 『夢叶う青いバラとアクアマリン』アクアマリン ゴールド ブローチ ヨーロッパ 1880年頃 SOLD |

ゴールド・ギルト ブレスレット ゴールド・ギルト ブレスレットイタリア? 19世紀後期 SOLD |

ラブ・バード ブローチ ラブ・バード ブローチフランス 1880年頃 SOLD |

Genも私も傑出して優れている、ハイジュエリーの中でも特別な宝物ばかりを厳選して扱っているので、これまでにお取り扱いした中から探すとなかなか普通と言えるデザインが出てきません(汗) |

フラワーバスケット ペンダント&ブローチ フラワーバスケット ペンダント&ブローチフランス 19世紀後期 SOLD |

フラワーバスケット ブローチ フラワーバスケット ブローチフランス 1880年頃 SOLD |

それでもいくつか見ていくと、全ての宝物にそれぞれ魅力ある特徴があるとは言え、お花に関してはどれもやはり満開時をメインにデザインしてあることが分かります。 |

|

1-2-6. アーツ&クラフツ運動が始まった頃のイギリス

|

|

アーツ&クラフツ運動が始まった頃のイギリスでの植物の表現の仕方にはいくつかの特徴があります。 1つはありのままの自然らしい姿を描くことです。 様式化するのが当然だったヨーロッパ美術に於いては新しい特徴と言えます。 |

| アーツ&クラフツ初期のハイジュエリー | ||

『噴水と二羽の鳥』 『噴水と二羽の鳥』マイクロパール ブローチ イギリス 1800年頃 SOLD |

『Tweet Basket』 『Tweet Basket』小鳥たちとバスケットのブローチ イギリス 1880年頃 SOLD |

この時期は鳥モチーフでも以前にはなかった特徴が見られます。左の1800年頃の鳥たちは噴水に留まっています。現代は憩いの場にある印象の噴水ですが、特に古い時代は富と権力、技術力の象徴として王侯貴族の力を誇示するためのモチーフでもありました。現代人から見ると鳥と噴水のモチーフはほのぼのして見えるだけかもしれませんが、当時は格調の高さも大いに感じたはずです。 一方で、ピクニック・バスケットで戯れる小鳥たちと、バスケットから溢れる植物の実や葉っぱはいかにも自然らしい風景です。 |

|

『WILDLIFES』 『WILDLIFES』アーツ&クラフツ×モダンスタイル ゴールド・ペンダント イギリス 1900年頃 SOLD |

親鳥から卵を奪うという、自然界では当たり前のように行われているであろう生き物の自然な営みをありのまま表現したジュエリーも、それまでには考えられなかったものです。 以前ならば人間が理想とする、親鳥とヒナの愛情あふれる光景だけがモチーフとして選ばれていたはずです。 |

『循環する世界』 『循環する世界』アーツ&クラフツ ブルー・ギロッシュエナメル ブローチ イギリス 1880年頃 SOLD |

芽吹きのように、それまでの植物モチーフではフォーカスされなかったような対象がメインでデザインされた作品が出てくるのもこの頃です。 花ではなく、葉っぱがメインのモチーフとしてフォーカスされ始めるのもこの頃からです。 |

1-2-7. アーツ&クラフツの影響を受けたフランスのアールヌーヴォー

アールヌーヴォー ホーン ネックレス アールヌーヴォー ホーン ネックレスフランス 1890〜1900年頃 SOLD |

"アールヌーヴォー"はベルギーの優れた建築家アンリ・ヴァン・デ・ヴェルデの作品を表す言葉として最初に使われたのが始まりで、フランス語で"新しい芸術"を意味します。 しかしながらヴェルデの作品という域を超えて、フランスを中心としたこの年代の美術様式全体がアールヌーヴォーと呼ばれるようになったのは、イギリスのアーツ&クラフツによって新たに生み出された表現方法がそれまでのヨーロッパには存在せず、目新しかったのも一因でしょう。 |

アールヌーヴォー オパールセント・エナメル ペンダント アールヌーヴォー オパールセント・エナメル ペンダントフランス 1900年頃 SOLD |

可能性を秘めた新たな表現手法は当時の優れた才能を持つ芸術家兼職人たちにこぞって受け入れられ、教養や財力、確かな美的センスを持つ上流階級のための優れたアールヌーヴォー・ジュエリーも一定数が作られました。 |

| アーツ&クラフツ | アールヌーヴォー | ||

|

|

|

|

| 初期の高級品 | 後期の安物 | 初期の高級品 | 後期の安物 |

しかしながら初期は上流階級を満足させるチャレンジングで面白い高級品が作られていても、その流行が庶民にまで降りてくると安物が量産され陳腐化するのが流れです。アーツ&クラフツ同様、アールヌーヴォーも最終的には粗造乱造品が溢れかえって陳腐化し、誰も見向きもしないものとなりました。 その安物を安く買い漁ってボロ儲けしている現代のアンティークディーらもたくさんいるのですが、私たちはプライドがあって徹底的に厳選して高級品だけをお取り扱いしています。高級品は作られた数も少なく、買付も安くないので大変ですが、高級品を扱えること自体が楽しくてやっています♪ |

|||

1-2-8. アーツ&クラフツの後の時代

『清流』 『清流』アールデコ・ジャポニズム ペンダント イギリス 1920年頃 SOLD |

アールデコ メアンダー ペンダント&ブローチ アールデコ メアンダー ペンダント&ブローチフランス 1920〜1930年頃 SOLD |

優れたものは流行後に定番化します。 満開の花を使わない表現による植物モチーフはアーツ&クラフツの時代以降、ヨーロッパ美術の世界でも定番化しました。 |

メアンダー&ガーランドスタイル ブローチ&ペンダント メアンダー&ガーランドスタイル ブローチ&ペンダントフランス 1910年頃 SOLD |

初期アールデコ ペンダント 初期アールデコ ペンダントヨーロッパ 1920年頃 SOLD |

もちろん一般的なお花の表現手法は昔から定番かつ普遍なので、アーツ&クラフツの後の時代でも、植物モチーフの中では一番多く作られていることには変わりありません。 |

|

ガーランドスタイル 天然真珠&ダイヤモンド ブローチ ガーランドスタイル 天然真珠&ダイヤモンド ブローチイギリス 1905-1914年頃 SOLD |

しかしながら以前であれば絶対どこかしらに満開のお花を配置しているであろうこのブローチに、明らかなお花の表現が1つもないのはアーツ&クラフツをきっかけにヨーロッパ人の美術に関する意識が変化したからに他なりません。 |

1-3. 他のアーツ&クラフツとの違い

|

アーツ&クラフツ自体がモダンデザインにつながっていくエポックメイキングな美術運動だったので、アーツ&クラフツのハイジュエリーはデザイン的にも優れたものが多いです。その中でもこの宝物は傑出した特徴を持っています。 |

1-3-1.植物モチーフ

|

|

陳腐化した後のアーツ&クラフツは様式化が激しくなりますが、初期の植物モチーフの優れた作品に関しては、様式化は最小限に留め、ありのままの自然な姿で表現する手法が1つあります。 |

|

1-3-2.動物モチーフ

|

|

| 動物モチーフに関しても同様で、まるで人間のエゴを一切排除することを目的としたような、自然界の通常の営みをありのまま表現したようなデザインになっています。 |

1-3-3.その他のチャレンジングな表現のアーツ&クラフツ

『可憐な花』 『可憐な花』ブルーギロッシュエナメル ダイヤモンド ブローチ イギリス 1880年頃 SOLD |

植物モチーフについて、まるで野に咲く花をありのままの姿で表現したかのような表現手法は画期的ではありましたが、捉えているのは満開の花だったりします。 しかしながらアーツ&クラフツ初期はチャレンジングな取り組みによって、この範疇に入らない新たな魅力ある作品も生まれています。 |

『黄金の花畑を舞う蝶』 『黄金の花畑を舞う蝶』色とりどりの宝石と黄金のブローチ イギリス 1840年頃 SOLD |

『豊穣のストライプ』 『豊穣のストライプ』2カラーゴールド ロケットペンダント フランス 1880年頃 SOLD |

ジュエリーには、富と権力を象徴するような華やかさや豪華さを求められるのが通常です。だからこそ満開のお花やたわわに実った果実などが、いつの時代もジュエリーの定番モチーフとして選ばれてきました。 |

|

| 新芽 | 芽吹き | ||

|

|

|

|

華やかさとは正反対の、新芽や芽吹きをジュエリーのデザインとして採用したのは非常に画期的なことです。この2つの宝物以外には見たことがなく、アーツ&クラフツの中でも傑出した作品と言えます。 満開のお花やたわわに実った果実が放つゴージャスさはありませんが、この小さな芽が大きく育って花が咲き、果実が実ります。強い生命力とフレッシュさを感じる、とても魅力的なモチーフだと思います。 |

|||

2. 見事なダイヤモンド・アート

|

画期的でしかも魅力的なデザインを持ったアンティークのハイジュエリーは、例外なく作りも抜群に優れています。特にこの宝物は作りが上質であるだけでなく、44年間で初めて見る独特の技法も使って作られた特別なダイヤモンド・ジュエリーです。 |

2-1. ダイヤモンドを個性的に生かしたジュエリー

2-1-1. 表現の幅が狭い宝石ジュエリー

2-1-2. 表現の幅が広いゴールド

|

|

『情愛の鳥』 |

細工物をこよなく愛するGenが大好きなのはゴールドを使ったハイジュエリーです。もちろん私も大好きです♪ ゴールドの表現の幅は非常に広く、同じ素材で作ったと感じられないほどゴールドジュエリーは多種多様です。 |

『パイナップル』 『パイナップル』スリーカラー・ゴールド フォブシール イギリス 1820年頃 SOLD |

『OPEN THE DOORS』 『OPEN THE DOORS』マルチロケット ペンダント イギリス 1862年頃 SOLD |

『Geometric Art』 『Geometric Art』ゴールド ロケット・ペンダント イギリス 1840年頃 SOLD |

|

|

|

| 『古代の太陽』 エトラスカン・スタイル ブローチ イタリア 1850〜1870年代(FASORI) SOLD |

『楽器を奏でるキューピットとヴィーナス』 シェルカメオ ブローチ&ペンダント イギリス 1830年頃 SOLD |

『シンプル・フレンチ』 マットゴールド ピアス フランス 1900年頃 SOLD |

|

|

『ステータス』 |

作る技術や手間を考えるとよくやったものだと驚くばかりですが、ゴールドは無限の表現力を秘めた素晴らしい素材であり、昔の職人たちはその豊かな才能を使って実にアーティスティックで素晴らしい宝物を生み出してきたのです。 |

2-1-3. ダイヤモンドによる表現の幅

|

|

融かして集めたり作り直したりできるゴールドと違って、硬い鉱物であるダイヤモンドは表現の幅を増やすのが困難な素材です。 |

『ダイヤモンドの原石』 『ダイヤモンドの原石』クラバットピン(タイピン)&タイタック イギリス 1880年頃 SOLD |

需要を上回る供給も可能となった現代と異なり、古い時代ほど手に入るダイヤモンドの原石は限られていました。 自然界から手に入れる天然石なので数に加えて大きさや質も限られています。 |

2-1-4. ダイヤモンドを使った個性的な表現

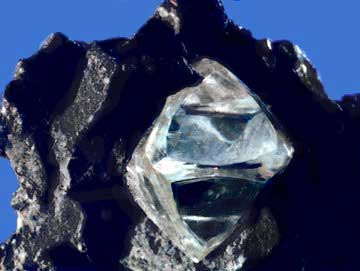

ダイヤモンドの原石 ダイヤモンドの原石 |

表現の幅がゴールドと比べてはるかに狭いとは言え、アンティークの時代はさすがにいろいろと試行錯誤されています。 ハイクラスのジュエリーではチャレンジングな試みの結果、いくつかの面白い表現手法が生み出されています。 |

| ファセット形状や透明感の制御 | 煌めきを増幅させる動作機構 | |

| カットの妙 | トレンブラン | 揺れる構造 |

イギリス 1830年頃 イギリス 1830年頃 |

フランス 1880年頃 フランス 1880年頃 |

イギリス又はオーストリア 1910年頃 イギリス又はオーストリア 1910年頃 |

| 石留めによる表面被覆 | これらはいずれもダイヤモンドの特徴を生かした面白い技法です。 現代ジュエリーだと通り一辺倒の表現しかありませんが、職人の高度な技術を使えばダイヤモンドでもそこそこ表現の幅は出せます。 そうは言っても、アンティークのハイジュエリーの中でも作られた数はかなり少ないです。 |

|

| クローズド・パヴェ・セッティング | ||

イギリス 1870年頃 イギリス 1870年頃 |

||

2-1-4-1.カットの妙

『ダイヤモンド・アート』 『ダイヤモンド・アート』ジョージアン ダイヤモンド ブローチ イギリス 1830年頃 SOLD |

ダイヤモンドはカットによってルースそのものの形状だけでなく、ファセットの形も異なります。つまり面反射してダイヤモンドが煌めく際の形状がカットによって異なるということです。 ファセットの角度や面数、厚みなどによって輝きやすさ、ファイアの出やすさ、透明感なども異なってくるので、同じ大きさのダイヤモンドでもカットによってかなり印象が変わってきます。 |

|

この宝物は様々なカットのダイヤモンドを使ったブローチです。花束というオーソドックスなモチーフながら、1つ1つが異なる表情を魅せる個性あるダイヤモンドをうまく組み合わせており、全体として魅力の強いジュエリーになっています。ダイヤモンドという素材だけでここまで表現できるのかと、見る者を感動させてくれる宝物でした。ただしこのジョージアンのブローチは例外的な作品です。 |

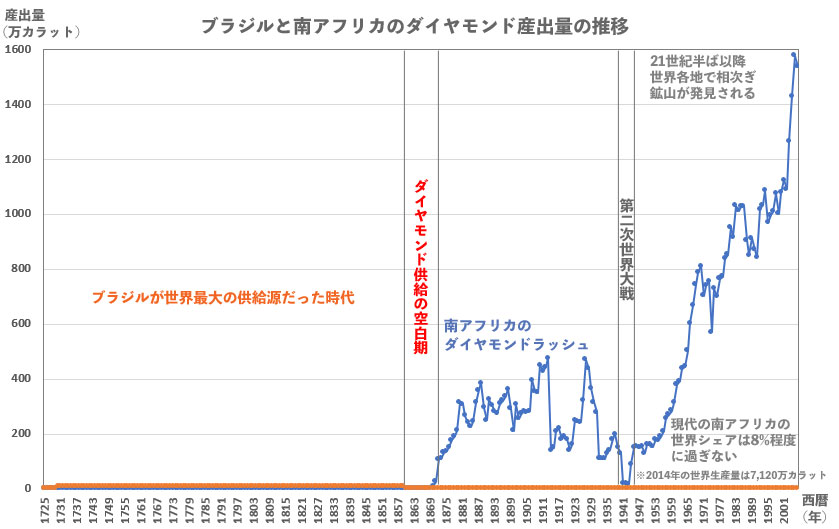

ブラジルと南アフリカのダイヤモンド産出量の推移【引用】2017年の鉱山資源局の資料 ブラジルと南アフリカのダイヤモンド産出量の推移【引用】2017年の鉱山資源局の資料 |

1869年以降に南アフリカでダイヤモンドラッシュが起こる以前は、ダイヤモンドの産出量は非常に少なく、本当の意味で限られた王侯貴族のためだけの稀少価値の高い宝石でした。 だからこそ、限られた原石からなるべく多く宝石が取れるカットを施すのが当然でした。変わった形にしたくても、無駄が多く出るようなカットはできない事情があったわけです。 さらにダイヤモンドが自然界における最も硬い素材であったがために、加工技術の面からも課題がありました。 劈開性を利用してカットするしかなかった時代は、ダイヤモンド原石の結晶を見極めて劈開のポイントを判断し、カットする熟練の技術が必要でした。 |

|

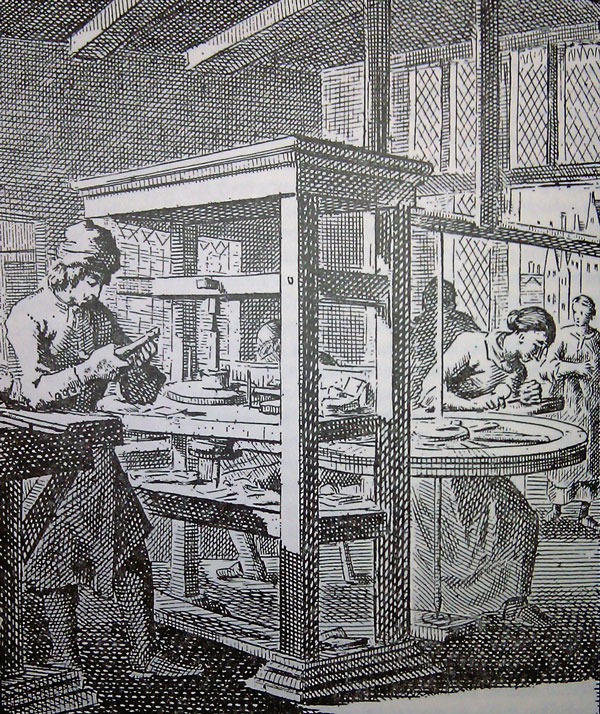

さらに2人1組で手作業で少しずつ磨いてダイヤモンドの形を整えていく作業は、高度な技術に加え、恐ろしいまでの手間と時間がかかる作業でした。 だから劈開性を無視した特殊なカットはできなかったのです。 |

| ダイヤモンドの切削加工場(1710年頃) |

『The Beginning』 『The Beginning』プリンセスカット・ダイヤモンド&エメラルド リング イギリス 1910年頃 SOLD |

カットを駆使してアーティスティックなダイヤモンド・ジュエリーが花開いたのは1900年代に入ってからです。 南アフリカのダイヤモンドラッシュをきっかけにダイヤモンドのカットの近代化が進み、1900年にダイヤモンドソウが発明され、劈開性を無視したカットが可能となったことが要因です。 |

『雫の芸術』 『雫の芸術』ブリオレットカット・ダイヤモンド&天然真珠 ブローチ フランス 1920年頃 SOLD |

『大都会』 『大都会』ペアシェイプカット・ダイヤモンド&エメラルド リング フランス 1920-1930年頃 SOLD |

|

|

プレ・プリンセスカット、ブリオレットカット、ペアシェイプカット、マーキーズカットなど、劈開性を使ってカットするしかなかった時代では到底不可能だった、新たな魅力あるカットが考案され、普通では物足りない特別な人たちのためのハイジュエリーのために施されました。 |

|

ブリオレットカット ブリオレットカット |

マーキーズカット |

ダイヤモンドの原石からこのルースを取り出そうとすると相当無駄が出たはずです。技術とコストの両方の観点から、双方の課題がクリアされる20世紀にならないと殆ど見ることがないのがカットを駆使したダイヤモンド・ジュエリーです。 |

|

2-1-4-2.煌めきを増幅させるトレンブラン

|

|

| エイイグレット型トレンブラン ブローチ&髪飾り フランス 1880年頃 SOLD |

金属のバネ性を利用し、着用者の動きに合わせて揺れることでダイヤモンドの煌めきをより複雑かつ魅力的にしたジュエリーがトレンブランです。 美しく揺れることと、耐久性を両立させるためには非常に高度な技術が必要で、アンティークでも特に高級品として作られたジュエリーにしか見ることはありません。 |

花と蝶のトレンブラン ブローチ 花と蝶のトレンブラン ブローチフランス 1820年頃 SOLD |

南アフリカからダイヤモンドが豊富に供給され始めた1870〜1880年代頃に流行しており、市場に出回る殆どはその年代のものですが、19世紀初期のジョージアンにも流行しています。 |

ダイヤモンド トレンブラン ブローチ ダイヤモンド トレンブラン ブローチイギリス 1870-1880年頃 SOLD |

ダイヤモンド トレンブラン ブローチ ダイヤモンド トレンブラン ブローチフランスorヨーロッパ 1870-1880年頃 SOLD |

普遍の魅力を持つこと、魅力が誰にでも分かりやすいということもあり、高い技術が必要な高額品でありながらもある程度の数が作られています。 |

|

|

高度な技術を持つ職人の手作りでしか作ることができないため、現代ではもちろん、美しい見た目で魅力的な揺れ方をするトレンブランを作ることはできません。 |

| 『可憐な一輪』 ダイヤモンド トレンブラン ブローチ フランス 1880年頃 SOLD |

2-1-4-3.煌めきを増幅させる揺れる構造

『Shining White』 『Shining White』ダイヤモンド ネックレス イギリス or オーストリア 1910年頃 SOLD |

|

トレンブランの他に、可動部を作って揺れる構造にすることで、着用者の動きに合わせて煌めきを増幅させる手法もあります。 現代ジュエリーと異なり、高度な技術を持つ職人による1点物のハンドメイドならではの複雑かつ精密な動作機構による揺れは素晴らしいものです。 |

|

|

『幻のネックレス』 |

手法としてはオーソドックスなので、古い時代から揺れる構造は存在します。 |

『財宝の守り神』 『財宝の守り神』ダイヤモンド ブローチ フランス 1870年頃 SOLD |

高級になればなるほどより複雑な動作機構を持ち、複雑かつ魅力的な揺れ方をします。 |

『天空のオルゴールメリー』 『天空のオルゴールメリー』アールデコ 天然真珠&サファイア ネックレス イギリス 1920年頃 ¥1,230,000-(税込10%) |

揺れるジュエリーが特に花開いたのは、南アフリカによってダイヤモンドが豊富に供給されるようになってダイヤモンドをふんだんに使ったジュエリーが多く作られるようになり、かつプラチナがジュエリーの一般市場に出始めた20世紀以降です。 |

|

|

|

|

このように高度な技術と手間をかけて複雑な可動部を正確に作ることで、着用者の動きに合わせて美しく揺れることができます。 |

|

|

左右のみならず前後にも揺れることができる、驚くべき構造です。 現代ジュエリーのように、パッと見たときのデザインしか気にしない美意識の低すぎるジュエリーとは全くことなるものです。 |

|

揺れる構造は動いた状態でないと魅力が分かりにくく、しかも分かりにくいのに高度な技術と手間を必要とするため、かなりコストが高く付き高額なジュエリーになります。 現代のようにパッと見た時のデザインでしか判断できない人が増えた結果、1940年代には高級品として作られたジュエリーでも、すでにこの部分は激しく手抜きされるようになります。 左のブローチも可動部は下部の1箇所のみという、残念な状況です。 |

| 【参考】ダイヤモンド ブローチ(1940年代) |

|

|

| ←↑現代のダイヤモンドジュエリー | |

| 現代ジュエリーは揺れ方が滑らかではなく、可動部も丸見えで目立ち、まるで子供のオモチャです。 |

|

この現代のカルティエのダイヤモンド・ブローチは、デザイン的にはせめて一番下くらいは揺れるように作ってあるだろうと思ったのですが、拡大してよく見たら揺れない構造のようでした。 大小2つのダイヤモンドを使って雫型に見せている部分がかなりあり、ただでさえ材料費的にケチくさいのに、細工にも全くお金をかけておらず、かなり安っぽいです。 ダイヤモンドのカットに趣向を凝らしたジュエリーやトレンブランに比べると、複雑に揺れる構造はアンティークのハイジュエリーでは比較的よく見る手法なのですが、現代ジュエリーではそれすらもやらないし、できないのです。 |

| 現代カルティエの鋳造のブローチ ホワイトゴールド、ダイヤモンド ¥3,628,800-(税込)2019.2現在 【引用】Cartier HP / PLUIE DE CARTIER BROOCH |

2-1-5.クローズド・パヴェ・セッティング

スリーバード ブローチ スリーバード ブローチイギリス 1880年頃 SOLD |

極小のローズカット・ダイヤモンドを敷き詰める、独特の石留めによって全体から細かい閃光を放つクローズド・パヴェ・セッティングという手法もあります。 |

|

『オウム』 『オウム』ダイヤモンド ブローチ イギリス 19世紀後期 SOLD |

ダイヤモンドを敷き詰める類似の細工はありますが、フレームの有無、ダイヤモンドの大きさ、オープンセッティングか否か、整列しているのかモザイク状かなどの複数の点で明確に違いがあります。 |

|

|

これらは同時代に作られた、いずれも最高級のジュエリーです。 フレーム・セッティングのローズカット・ダイヤモンドと比較すると、小鳥たちのクローズド・パヴェ・セッティングのダイヤモンドは一回り以上小さいです。 |

|

|

←↑等倍 ←↑等倍 |

||

|

|

| 通常、この時代は高級品はローズカット・ダイヤモンドもオープンセッティングなのですが、クローズド・パヴェ・セッティングの場合はシルバーで作った立体的な造形にダイヤモンドをセットしているのでクローズドセッティングになります。 | |

|

|

| 『二羽の小鳥』 ブローチ イギリス 1870年頃 SOLD |

小さなダイヤモンドをモザイク状に綺麗に敷き詰めて爪で固定し、150年ほどジュエリーとして使い続けられても脱落していないだなんて驚異的なことです。 小さくて曲率のきつい複雑な造形にセッティングするだけでも超難度の技なのに、これだけの耐久性があるだなんてアンティークの時代でも考えにくいことです。 |

|

|

| ラインストーンのデコレーションからも想像できる通り、クローズド・パヴェ・セッティングが施された表面全体がキラキラと輝く様子は非常に美しく、間違いなく当時の王侯貴族たちの心を強くとらえたはずです。しかしながらこの作者のものと思われる作品以外で、この細工を見ることがないのは超絶技巧の神技すぎて、他にできる職人がいなかったからだと推測します。 | |

|

どんなに高額なものになろうと、素晴らしいもののためには古の王侯貴族であればいくらでも出します。 でも、そもそも"難しすぎて技術的に作ることが不可能"となると、諦めざるを得なかったのでしょう。 |

2-1-6.新発見の新たな技法で作られたジュエリー

2-2. アンティークならではのマイクロ・ジェム

|

このピアスには信じられないほど小さなダイヤモンドが使われています。小さなピアスをこれだけ拡大しても、中央の新芽部分のフレームにセットされたダイヤモンドは極小です。 |

|

肉眼では見えないほどの小ささです。 まさかこんなに小さなダイヤモンドを使ったジュエリーがあるとは予想だにしておらず、初めて見て、この細工に気づいたときは「!!!、?????」という感じでした(笑) 小さくてもキラッキラッと閃光を放つので、極小ダイヤモンドがセットされていることに気づきました。 |

|

|

まさに1mmにも満たないミクロの細工のジュエリーです。 |

2-2-1. アンティークならではの細かさを追求する芸術品

|

極小の細工が魅力の小さな宝物。 それは宝石の価値だけで判断する人が大半の現代ジュエリーでは想像もできない、芸術作品を己の美意識で理解し、こよなく愛した古の王侯貴族たちならではの宝物です。 |

|

|

|

| 【参考】現代の成金ジュエリー | ||

石ころの大きさだけに重点を置く現代ジュエリーに芸術的な要素は全くありません。芸術が教養の1つであった古の王侯貴族たちから見れば、こういうジュエリーは『nouveau riche(ヌーヴォー・リーシュ、成金)』と侮蔑する対象でしかありません。こんなものを着けていたら、美意識が高い人や優れた教養と知性を持つ人たちからは避けられてしまいます。良いご縁をつないでくれるどころか、それらを逃す悪運アイテムです!!(笑) |

||

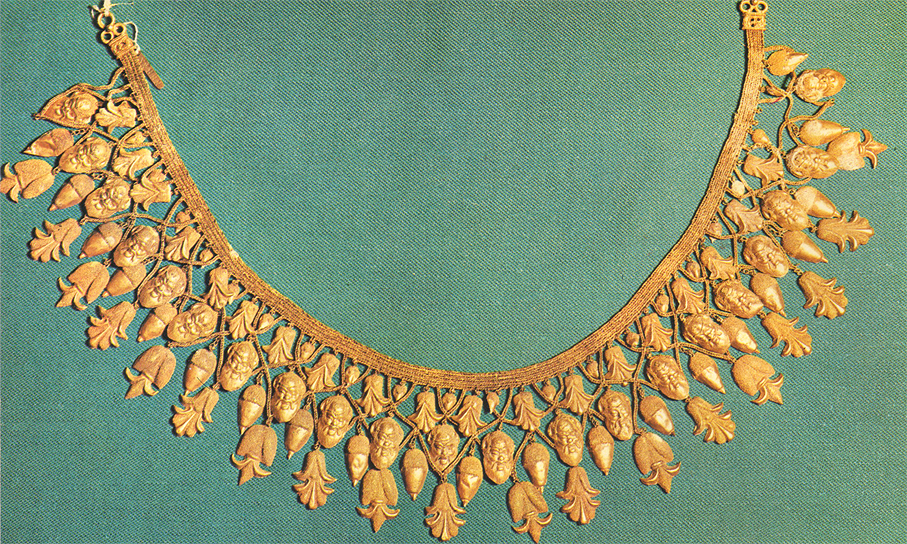

『シレヌスの顔のついたネックレス』(エトルリア 紀元前6-紀元前5世紀)国立博物館(ナポリ) 『シレヌスの顔のついたネックレス』(エトルリア 紀元前6-紀元前5世紀)国立博物館(ナポリ)【引用】ジュウリーアート(グイド=グレゴリエッティ著、菱田 安彦 監修、庫田 永子 訳 1975年発行)講談社 ©GUIDO GREGORIETTI, Y.HISHIDA, N.KURATA p.54 |

アンティークには、どう考えても"小さければ小さいほど素晴らしい"という思想で作られているとしか思えない、小ささを極めた作品が存在します。それは既に紀元前、古代の時代から存在しました。 |

【引用】ジュウリーアート(グイド=グレゴリエッティ著、菱田 安彦 監修、庫田 永子 訳 1975年発行)講談社 ©GUIDO GREGORIETTI, Y.HISHIDA, N.KURATA p.27 【引用】ジュウリーアート(グイド=グレゴリエッティ著、菱田 安彦 監修、庫田 永子 訳 1975年発行)講談社 ©GUIDO GREGORIETTI, Y.HISHIDA, N.KURATA p.27 |

感覚的に私が一番好きなのが、この手の小ささを極めた人間技とは思えない技術で作られた宝物です。初めてGenのお店ルネサンスに訪れ、2つのミクロの芸術を見たのがアンティークジュエリーの世界に入るきっかけとなりました。1つがこの古代エトルリアのゴールドのネックレスです。Genが見せてくれた古い書籍に載っていました。 |

ピエトラドュラ バングル ピエトラドュラ バングルイタリア 1860年頃 SOLD |

もう1つがピエトラドュラのバングルです。 一円玉にも満たない大きさの白大理石に、天然の色とりどりの色石を象嵌して作られた作品です。 古代エトルリアのネックレスは既に美術館蔵なので入手不可能でしたが、このバングルはルネサンスで販売中だったので迷わず買いました(笑) とにかくこういう細工物は私の琴線に触れるのです。 アンティークジュエリーの中でも別格の作品だったからこそですが、アンティークジュエリーを初めて見た私にとっては初めての感覚であり、それは大いなる喜びでした。 |

|

|

小さければ小さいほど良い。 あり余るほどの財力を持つ者同士、石ころの大きさというカネさえ出せば誰でも手に入るようなくだらないことではなく、自身の美意識の高さや教養の深さでお互いに張り合っていた時代ならではの、様々な種類のミクロの芸術作品がアンティークジュエリーには存在します。 |

| 『チェリー・アート』 サクランボの種のペンダント ドイツ 18世紀後期 SOLD |

||

2-2-2. アンティークならではのミクロの芸術

| マイクロカーブドアイボリー | 撚り線 | 粒金被覆 |

『廃墟と旅人』 『廃墟と旅人』 C.ハーガー作 1770〜1800年頃 SOLD |

ステュアート朝のペンダント ステュアート朝のペンダントイギリス 17世紀 SOLD |

『古代の太陽』 『古代の太陽』イタリア 1850〜1870年代 SOLD |

|

|

|

|

|

|

| 象牙 | ゴールド | ゴールド | ガラス | ペイント | 天然真珠 |

素材に注目してみると、宝石を使った『ミクロの細工物』は天然真珠以外に存在しないことが分かります。ジュエリーとしてはメジャーな存在と言える、ダイヤモンドや他の色石などを使ったミクロの細工物は今までなかったのです。 |

|||||

|

|

今回、初めてマイクロ・ダイヤモンドを使った驚きの宝物が出てきました! |

2-3. 初めて見るダイヤモンドのマイクロ・モザイク

2-3-1. 天然真珠の場合

天然真珠とゴールドの耳飾り(古代ローマ 1世紀) メトロポリタン美術館 天然真珠とゴールドの耳飾り(古代ローマ 1世紀) メトロポリタン美術館 |

カットなどの加工をしなくても、そのままの状態で美しい天然真珠は人類との関わり合いが古く、古代の時代から富と権力の象徴として王侯貴族から愛されてきました。 |

【引用】『宝石学GEMS 宝石の起源・特性・鑑別』ROBERT WEBSTER, F.G.A. 著、砂川一郎 監訳(1980年) ©全国宝石学協会、p.449

【引用】『宝石学GEMS 宝石の起源・特性・鑑別』ROBERT WEBSTER, F.G.A. 著、砂川一郎 監訳(1980年) ©全国宝石学協会、p.449 |

|

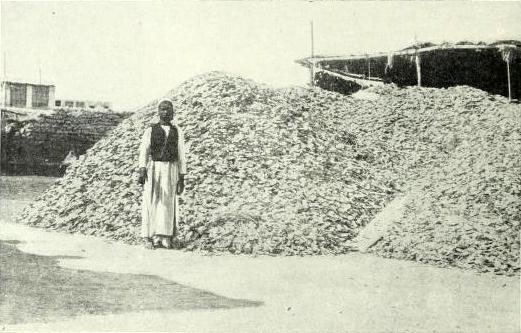

| 【参考】天然真珠を採取するダイバーたち | |

富と権力の象徴たりえたのは単純に美しいというだけでなく、稀少価値が非常に高かったからです。天然真珠が入っているかどうか分からない真珠貝を、危険な海に素潜りして命懸けでダイバーたちが採ってきます。真珠貝の生息域である深度9〜27mの範囲で潜るそうです。建物の高さにすると9mで3階建て、27mだと9階建てに相当します。凄いですね。 |

|

|

天然真珠は数十人のダイバーが一週間で35,000個の貝を採取し、天然真珠が出てきたのが21個、そのうち商品価値があったものは僅か3個だったという記録があるほど稀少な宝石です。 |

| 天然真珠を採取した後の廃棄された真珠貝の貝殻(1914年頃) |

『柳と羊』 『柳と羊』マイクロパール リング イギリス 1792年 SOLD |

一体どうやってこれほど極小の天然真珠を正確に固定し、230年近く経っても脱落せぬよう固定しているのか分かりません。 特徴としては、マイクロパールは得られた天然真珠をそのままの形で使用します。 ゴールドのように融かし集めて大きくすることはできませんからね。 |

マイクロパール ペンダント マイクロパール ペンダントイギリス 1800年頃 SOLD |

天然真珠自体が非常に稀少価値のある宝石であり、その中の極小の真珠を有効利用してこのような芸術的な作品を作ろうという発想が生まれるのは自然な流れでしょう。 |

マイクロパールブローチ マイクロパールブローチイギリス 1830-1840年頃 SOLD |

大変過ぎる作業なので、思いついたとしても実際にやったこと自体が驚くべきことではありますが、芸術を生み出すために高度な技術だけでなく膨大な手間を惜しまなかった時代であったことを考えれば、マイクロパールの作品がいくつか存在するのは納得です。 |

『噴水と二羽の鳥』 『噴水と二羽の鳥』マイクロパール ブローチ イギリス 1800年頃 SOLD |

マイクロパールブローチ マイクロパールブローチイギリス 1910年頃 SOLD |

もちろん作られた数は本当に少なくて、44年間でも数点しかマイクロパールの宝物は扱ってはいません。 |

|

2-3-2. マイクロダイヤモンドによるモザイク

|

|

一般的には大きくカットするのが当たり前だったダイヤモンドに於いて、あえて極小にカットしてそれをメインにしたジュエリーを作ろうという発想は、驚くべき独創性があります。 |

『Tweet Basket』 『Tweet Basket』小鳥たちとバスケットのブローチ イギリス 1880年頃 SOLD |

方向性としてはクローズド・パヴェ・セッティングと類似しており、ダイヤモンドを敷き詰めることで、全体がキラキラと輝くように設計されています。 |

|

|

|

||

このピアスでは、新芽を造形したフレームの中にモザイクのようにびっしりとマイクロダイヤモンドがセットされています。 マイクロパール同様、実体顕微鏡で見ても一体どうやって留まっているのかが分からない驚異の石留めでセッティングされています。 新芽の下の茎の部分までビッシリとマイクロダイヤモンドがセットされています。 140年ほど経った今でもマイクロダイヤモンドは1つも落ちておらず、驚きとしか言いようがありません! |

||||

|

マイクロダイヤモンドは目には見えないほどの小ささにも関わらず、上質な石を綺麗にカットしてあります。まさかこれほど小さな石にこれほど綺麗なカットができるとは思わなかったので、実体顕微鏡で見たときは仰天しました。石留めのみならず、カットに関しても一体どうやったのか謎です。 |

|

綺麗なカットだからこそ、新芽の部分はキラキラとローズカット・ダイヤモンドならではの繊細な輝きを放つことができます。新芽らしい、瑞々しさを感じるフレッシュな輝きは感動的です。 |

|

それにしてもよくこれだけ綺麗に、異なる大きさのダイヤモンドを使ってビッシリと敷き詰めたものだと感心します。この作品か、同じ作者が作ったもの以外にはこんな細工のジュエリーはないと思います。当然ながら細工の名称も存在しないので、ヘリテイジでこの小さなダイヤモンドを『マイクロダイヤモンド』、この細工を『マイクロダイヤモンド・モザイク』と名付けることにしました。レアすぎて二度と出てこない言葉かもしれません(笑) |

|

マイクロダイヤモンド・モザイクはファセットが様々な角度を向いているため、室内の弱い自然光でもキラキラと美しく輝きます。 |

|

それだけでなく、極小のダイヤモンドながらファイアを放つこともできます。 太陽光だとそれが顕著です。 |

|

現代ジュエリーのメレダイヤ(極小ブリリアンカット・ダイヤモンド)は一般的に質が悪い石を使うので輝きが弱く、ただ付いているだけという感じなのですが、この宝物はマイクロダイヤモンドこそメインストーンなので、上質な石が使われた当然の結果です。 |

2-3-3. 徹底したマイクロダイヤモンド使い

|

| この宝物は『マイクロダイヤモンド』を作品テーマとして作られているため、よく見ると新芽の部分以外にも徹底してマクロダイヤモンドが使われています。 |

|

新芽の両脇にある葉っぱの先端と根元部分には、新芽部分に使われているのと同じくらい極小のダイヤモンドがセットされています。また、画像一番右の部分にある菱形のフレームにもマイクロダイヤモンドがセットされています。 |

|

この画像では右側にある、菱形フレームの内側にはマイクロダイヤモンドが2石セットされています。 さらにその菱形フレームの左側には、これまた特に小さなマイクロダイヤモンドが2石連なってセットされています。 |

|

実際の大きさを想像すると、到底人間技とは思えない神の技による細工が施されていることがお分かりいただけると思います。 |

|

こうして左右のピアスを見ると、マイクロダイヤモンド・モザイクに配置した石の大きさもカットも、意図的にきちんと揃えて作られていることが分かります。また、菱形フレームにセットしたダイヤモンドの数も左右で同じです。小さなダイヤモンドであれば何でも良いという思想で適当に作ったのではなく、極小であっても全てのダイヤモンドに明確な役割を持たせ、高度にデザインを設計して作られたのは明らかです。 |

|

|

それにしても1つ作るだけでも尋常ではないのに、ピアスなので左右対称で2つ作っているのです。 その並々ならぬ精神力は、神技を持つ職人だけが持てるものと言えるでしょう。 圧巻です! |

2-4. 上質なオールドヨーロピアンカット・ダイヤモンド

|

このピアスにはマイクロダイヤモンドとは対照的に、サイズ感のあるオールドヨーロピアンカット・ダイヤモンドがたくさん使われています。 |

|

このオールドヨーロピアンカット・ダイヤモンドも非常にクリーンで上質な石が使われています。ファイアが非常に出やすいため、色が付いているように見える画像もありますが、実際は非常にクリアな石です。 |

|

ファイアが出やすいのは、クラウンに厚みがある贅沢なカットのダイヤモンドだからです。現代のブリリアンカットはコストダウンしか考えていません。クラウンに厚みのない平たいカットを施してしまうので、ダイヤモンドが本来持っている輝きやファイアなどの魅力が弱いのです。ケチって美しくなるわけがないのです。 |

|

|

明るい太陽光の元だと、様々な色が出てきます。 |

|

ここまでくると光りすぎ、ファイア出すぎ(笑)という感じですが、外で眩しい太陽光の元で着けて楽しむということはあまりないでしょう。 通常の室内光だと、美しく上品に程よく煌めいてくれます♪ それにしてもダイヤモンドは本来、これだけポテンシャルを持っているということですね。 |

|

現代ジュエリーはせっかくのダイヤモンドのポテンシャルを、なぜ誰1人として生かそうとしないのでしょうね。 総カラット数なんて全く意味がありません。 1つの石で上質かつ大きなカラット数があれば稀少価値も上がりますが、屑石をいくら掻き集めても掛け算ではなく単純な足し算にしかならないので、価値は高くなりようがありません。 感覚的にこういうジュエリーの魅力がさっぱり分からないので、私はアンティークジュエリーに出逢う前から現代ジュエリーは1つも持っていません・・。 |

| 【参考】3.65ctのダイヤモンド・ピアス(現代) |

|

|

ジュエリーの真の美しさと価値を決定付けるのは石ころの価値ではなく、芸術性なのです。 それはアーティスティックな才能と神技を併せ持つ、ごく一部の職人だけが創り出せるものです。 |

3. 見事なフレーム

|

デザイン、マイクロダイヤモンド・ワーク共に傑出した特徴を持つ本作ですが、もう1つ唯一無二と言える大きな特徴があります。それが見たことのないフレームの技術です。 |

3-1. ダイヤモンドにフィットする見事な作り

3-1-1. 複雑な形状の葉

|

何も考えていないとスルーしてしまいそうですが、新芽の両側にある葉っぱの表現が驚きなのです。 ダイヤモンド1石1石に沿った曲線形のニョロニョロとした形状になっています。 44年間で初めて見る驚異的なあり得ない細工です!! |

ピアス中央のマイクロダイヤモンド・モザイクで表現されたものが新芽とを示するために、両側に成長した葉っぱを表現するのは理解できることですが、敢えてこの難易度の高い形状にトライした所に、作者のアーティスト兼職人としてのセンスとプライドが光ります。 |

3-1-2. 葉が脇役のダイヤモンドのハイジュエリー

3-1-3. 葉が主役のダイヤモンドのハイジュエリー

『循環する世界』 『循環する世界』アーツ&クラフツ ブルー・ギロッシュエナメル ブローチ イギリス 1880年頃 SOLD |

葉が主役のハイジュエリーの場合は葉の形状デザインに趣向が凝らしてあり、それぞれの形がこだわりをもって作られているものです。 『循環する世界』も中央の発芽したばかりの葉と、下に下がった葉や外周を飾る、成長した葉ではデザインが異なります。 |

|

外周の葉は両サイド共に一番下の葉はフレームの形状を駆使して躍動感ある強い生命力を感じるデザインになっています。 その上も2枚の重なり合う葉の表現が見事です。 |

シダ ブローチ シダ ブローチフランス 1880年頃 SOLD |

葉っぱがモチーフのジュエリーは特に高級でデザインセンスも作りも優れた宝物が多いです。 このシダのブローチもその1つです。 複雑な葉の形状はフレームで表現し、フレームの中の隙間をダイヤモンドやグレインワークで埋めるというやり方です。 ハイジュエリーでは比較的よく見かける技法です。 |

|

|

シダ トレンブラン ブローチ&髪飾り |

これはかなり変わっていて、シルバーの葉を1枚1枚彫金して、その中央にダイヤモンドをセットしています。ダイヤモンド・ジュエリーというよりは、優れた彫金が見せ場でダイヤモンドが惹き立て役のジュエリーと言えます。 これくらいの高級品になると、細工に関してもオリジナリティ溢れる魅力的な宝物の割合が多くなってきますね。 |

BOUCHERON カエデ マルチユース トレンブラン BOUCHERON カエデ マルチユース トレンブランフランス 1880年頃 SOLD |

これもカエデの葉の造形が見事なブシュロン社製のトレンブランでした。 |

|

|

シダ トレンブラン ブローチ&髪飾り |

これも豪華で素晴らしい、トレンブランのシダです。 フレーム1つ毎に1石のダイヤモンドがセットされた、間のかけた作りです。それぞれの葉の先端の尖った形状はシルバーのフレームの造形で表現されています。 |

3-1-4. フレームの造形が頼りの葉の表現

|

|

|

|

葉の造形のバリエーション |

ハイジュエリーで見られる葉の造形方法にはいくつかのバリエーションがあります。 しかしながら共通して言えるのが、金属のフレームの形状に頼った造形であることです。 |

3-1-5. ダイヤモンドの形状に合わせたフレームの造形

|

そんな中で、この宝物の新芽の両脇の葉はダイヤモンドの形状ありきで、ダイヤモンドの形状に合わせてフレームを造形しているのです。フレームを葉の形に造形し、その隙間を埋める従来の方法とは真逆の発想で生み出されたのが、この独特のにニョロニョロした形の葉っぱなのです。 |

|

| 3つの連なった大きめのオールドヨーロピアンカット・ダイヤモンドにフィットさせて造形したフレームは驚異的です。さらにそれだけではなく、オールドヨーロピアンカットの両側にセットされた、それぞれのマイクロダイヤモンドの形にも完璧にフィットさせているのです。ありえない細工です。 |

|

| ちなみにマイクロダイヤモンド同様、このオールドヨーロピアンカットもどのように留めているのかはっきり分かりません。画像右端のダイヤモンドは覆輪留めと考えられます。しかしながらニョロニョロ葉のダイヤモンドは爪が見えません。 |

|

裏側は完璧に綺麗な窓が開けられているので、接着剤で固定したということもありません。 |

|

おそらくは覆輪留めのようにフレームのフチを僅かに倒し、周りから包むようにして完璧に固定しているのでしょう。 このような複雑な形状でそのような留め方を採用し、しかも140年ほどの使用にも耐える耐久性を持たせるだなんて、高度な技術を持つ職人であっても普通はできることではありません。 |

|

メインのマイクロダイヤモンド・モザイクはある意味すぐにその凄さが分かるので、見てたちどころに圧倒されます。 でも、一見脇役に過ぎない両脇の葉っぱにこれほどまでに超難度の技法を駆使するなんて尋常ではありません。 マイクロダイヤモンド・モザイク、ダイヤモンドのためのフレーム技法、どちらも44年間で見たことのない独創的で画期的な技法であり、しかも神技を持つ職人でなければ不可能な細工です。 |

|

この作者の作品以外に、これらの技法が使われたジュエリーは存在しないと感じます。いえ、トライしてみてあまりにも高度な技術と集中力、手間がかかり過ぎることが分かり、やりきったという達成感もあって二度と作られなかったという可能性すらあります。 |

|

|

こういう作者の魂のこもった作品からは、何となく色々なものを感じることができます。 この道44年のGenも、このピアス以外にこの細工のジュエリーはたぶん存在しないと感じると言っていました。私もこの宝物には何となくそのような感覚があります・・。 |

3-2. 躍動感を表現する素晴らしい立体造形

|

このピアスは"真正面"というものが定義しづらく、どの角度で撮影するのか考えるのが大変でした。その理由は驚くほど緻密にデザインされた立体造形にあります。鋳造で作る現代ジュエリーは手抜きかつ、強度が出ないため平面で金属をたくさん使うボテっとした作りで製造されます。このピアスは新芽のフレームが、両側の葉っぱよりも手前に伸びた作りになっています。 |

|

下の茎の方から上にある新芽にかけて、クッと倒したような作りです。実はさらに横方向に捻りを加えてあり、正面から見ると立体感と共に生命の躍動感を感じられるデザインになっているのです。そこにマイクロダイヤモンド・モザイクを施しているのです。 |

|

| 両サイドの葉と比較して、中央の新芽のフレームは一段以上、倒して高い位置にあります。また、画像右のピアスだと分かりやすいのですが、倒すだけでなく画像手前の方向に少し捻りが加えてあるので、マイクロダイヤモンド・モザイクの面が僅かにこの角度からでも見えます。 |

|

また、これは真上からの画像ですが、両側の葉は新芽の裏の正面からは見えない箇所でU字型の金具で連結して補強してあることが分かります。 |

|

このような細かな気遣いがアンティークのハイクラスのジュエリーらしさであり、一見繊細な見た目ながら、140年ほど経ってもビクともしない耐久力が出せる理由です。 |

|

|

下部の複雑な曲線デザインとその組み合わせも見事なものです。 冬の間に枯れて死んでしまったかのような木の枝に、春の妖精が舞い降り、命の循環が再始動し生き生きと新しい芽が芽吹く・・。 その起点を表現しているような、躍動感あるデザインです♪ |

|

| これはかなり拡大しているのですが、複雑なデザインにも関わらず一切の隙のない完璧な造形に驚かされます。小さなピアスにこれほどまでに完璧な細工を施せるなんて感動です。 |

|

| 完璧なまでの美しさです。それにしてもこの細工をピアスでやったのが驚異的です。神技によるの細工物のピアスは、世の中に殆ど存在しません。あまりにも作り手を消耗させる超絶技巧の細工は、並々ならぬ精神力を持つトップクラスの職人であっても、終始、集中力を保ってやり続けられるものではないからです。 |

4. 細工物のピアスという特異性

|

普通は1つの作品を作り上げたら集中力がきれてしまいます。 これだけの作品ならば当然です。 |

|

|

注目すべきポイントは、どちらも特別なオーダーで制作されたデミパリュールであるということです。左はクロスの上にハートがあしらわれた『聖心』がモチーフのジュエリーです。右は精霊の鳩やスタウログラム、アルファオメガなどでイエス・キリストを表現したジュエリーです。どちらも敬虔な貴族が信頼する、才能ある職人にオーダーして作られたと推測できます。 |

|

『小鳥たちの囀り』 『小鳥たちの囀り』エセックス・クリスタル イヤリング イギリス 1860年頃 SOLD |

『コマドリ』 『コマドリ』エセックス・クリスタル ブローチ イギリス 1860年頃 SOLD |

オーダーかどうかはっきりしない細工物のイヤリングとしては、『小鳥たちの囀り』があります。同じ作者による類似の作品も存在するので、この作者には同じようなものをもう一度作ることができる才能があったということです。ただしこの作者のピアスは44年間でこの1点のみです。しかも左右対象のデザインではなく、全く異なる小鳥が描かれています。 同じものを作るなんて、アーティスティックな才能に溢れる作者はテンションが上がりません。トライしても後に作ったものはどうしても魂のこもらない、クオリティの落ちた作品になっていたでしょう。職人としての技術が高ければ、同じようなデザインと作りで完成させることは可能ですが、魂が込められるかは別です。だから左右で異なるデザインで作ったのでしょう。 |

|

|

超絶技巧の細工物のピアス自体が稀有な存在であり、その中でもおそらく二度と見ることのない、傑出した神技の細工で作られているのがこの宝物です。左右対称で同じものを完璧に作り上げる精神の持続力、ダイヤモンドの細工物を作るというアイデア、唯一無二の誰も真似できない細工を2つも閃き、実現させる神技・・。 |

|

|

一体どんな職人が作って、どんな女性が着けていたのか。なぜピアスにしたのか・・。 これぞ見ているだけで心癒される、44年間で初めての"ダイヤモンドの細工物ジュエリー"です。 |

裏側

|

ダイヤモンドの裏の窓は、これ以上はないほど美しいと44年間アンティークのハイジュエリーを見てきたGenも認めるほど素晴らしいものです。シルバーにゴールドバックで、裏からの光を取り込むためにダイヤモンドの裏側は可能な限り広く開けてあります。ハイエンドの"ダイヤモンドの細工物"に相応しい出来栄えです♪ |

着用イメージ

|

|

耳にぴったりフィットする、日常使いしやすいデザインです。 私は恐ろしくて耳たぶのど真ん中にピアス穴を開けていますが(笑)、穴が端にある方だと着用時の印象が変わりそうです。 また、左右どちらを着けるのか、着ける角度によっても印象が変わるので、お好みや気分でいろいろと楽しんでいただきたいです♪ |

フランス国王ルイ15世の公妾ポンパドゥール夫人(1721-1764年)

フランス国王ルイ15世の公妾ポンパドゥール夫人(1721-1764年)